Texte intégral

Notes sur le

cimetière de Saint-Ouen

de Rouen

par

(1877)

Éditions Ars&litteræ © 2021

I. [Existence d’un cimetière dès la fondation de l’abbaye (VIIe siècle)]

Les travaux exécutés dans le jardin de Saint-Ouen, il y a quelques années, ayant amené la découverte d’anciennes sépultures, M. l’abbé Cochet y fit quelques fouilles qu’il dirigea avec son habileté ordinaire et qui révélèrent à son œil expérimenté l’existence d’un cimetière remontant au VIIe siècle, c’est-à-dire à l’origine même du monastère bénédictin1. C’est là assurément un point fort intéressant acquis à l’histoire de cette ville. Mais ce savant antiquaire paraît s’être mépris sur l’étendue de ce cimetière et sur la persistance de l’usage funéraire auquel avait été primitivement affecté l’espace, d’ailleurs fort restreint, qu’il avait eu la bonne fortune d’explorer. Son erreur, à première vue, assez indifférente, doit être relevée parce que, tôt ou tard, si on la laissait s’accréditer, elle pourrait avoir pour conséquence une détermination fausse de l’emplacement où pourrait être élevé un nouveau monument en l’honneur de Jeanne d’Arc2. Faisons donc l’histoire de ce cimetière ; essayons de nous faire une idée exacte de l’aspect qu’il présentait, lorsqu’il fut choisi, le 24 mai 1431, pour l’abjuration ou la prétendue abjuration de la Pucelle, et, vingt-cinq ans après, le 14 juillet 1456, pour la proclamation de son innocence.

II. [Une place de marché ouverte (XIe-XIIIe siècle)]

Nous savons, par une charte de Guillaume-le-Conquérant, qu’au XIe siècle, un marché de boucherie se tenait dans ce cimetière, que ce marché, ou plutôt les droits qui y étaient perçus au profit du duc furent donnés par ce prince et par son fils aux moines de Saint-Ouen3. C’était là aussi que, de toute antiquité, se tenait la foire de Saint-Ouen, qui avait lieu le jour de la fête de ce saint, le 23 du mois d’août4. À l’occasion de cette fête, les religieux percevaient, par substitution au droit du souverain, les coutumes de la Vicomté de l’eau, de l’heure de none, le 24, à la même heure, le 25, et ils devaient, en retour, fournir le souper et le dîner à tous les officiers de cette juridiction5. Aux mêmes jours, les chanoines de la cathédrale venaient processionnellement à l’église de l’abbaye, la veille, pour les vêpres, le jour de la fête, pour la grand-messe6.

En 1280, ce cimetière était une place ouverte, dont rien ne défendait le caractère sacré. Les religieux portèrent plainte au pape Nicolas III des profanations qui s’y commettaient, et ils obtinrent de lui l’expédition d’une bulle, adressée à l’archevêque de Rouen, prescrivant à ce prélat de le faire clore, en vertu de l’autorité apostolique, s’il lui semblait que cette mesure fût utile au monastère et qu’elle pût être appliquée sans scandale et sans préjudice du droit d’autrui7.

Je ne saurais dire quelle fut la décision de l’archevêque. Ce qui est certain, c’est que, dans les premières années du XVe siècle, ce cimetière nous apparaît encore sans clôture, et dans un état qui donnait lieu aux mêmes plaintes qu’en 1280.

Mais, dans l’intervalle qui s’était écoulé entre cette année 1280 et le XVe siècle, de notables changements étaient survenus et avaient sensiblement modifié l’aspect de l’emplacement qui nous occupe.

III. [Construction de la nouvelle église de l’abbaye (XIVe siècle)]

En 1318, on avait commencé la construction de la nouvelle église de Saint-Ouen, et les travaux avaient été poussés si activement qu’en moins de vingt ans, sous l’habile administration de l’abbé Marc-d’Argent, on avait vu s’élever le chœur avec les chapelles et une partie du transept. En 1333, les religieux avaient cédé, moyennant la somme de 10 l., pour tout le temps de sa vie, à Osbert de Malpalu, curé de l’église paroissiale de Sainte-Croix-Saint-Ouen, une maison qui venait d’être construite, dans l’aître8 ou cimetière de la paroisse, entre la chapelle Saint-Pierre, près du monastère de Saint-Ouen, et la maison de la porte de la sacristie9. Il est a croire que cette chapelle, pour lors distincte, ainsi que ce texte l’indique, de l’église abbatiale, et ces deux maisons, la maison du curé et celle de la porte de la sacristie, n’étaient pas les premières constructions qui eussent été bâties sur le territoire du cimetière primitif. D’autres maisons avaient du y être précédemment construites, du côté de la rue des Faulx. Du vivant même de l’abbé Mare-d’Argent, il fallut se décider à les démolir et prendre, en plus, une nouvelle portion du cimetière. Voici à quelle occasion.

Le curé et les paroissiens de Sainte-Croix-Saint-Ouen, par suite des travaux qui continuaient, ne se trouvèrent plus en sûreté dans la partie de la nef de l’ancienne église abbatiale qu’ils occupaient à titre d’église paroissiale. Ils demandèrent qu’on leur en construisit une autre à côté du monastère.

Il fut fait droit à cette demande, et, conformément à une ordonnance de l’archevêque Aymeri Guenaut, cette construction fut commencée et mise à la charge des religieux, curés primitifs de Sainte-Croix-Saint-Ouen10.

La liberté de construire des églises était loin d’être absolue au moyen-âge, parce qu’elle entraînait nécessairement comme conséquence une restriction de la justice séculière. On en voit une preuve très frappante dans la question qui fut alors soulevée. Le terrain sur lequel l’église paroissiale était commencée devait-il être considéré comme lieu d’aumône, ou bien était-ce un lieu soumis soit à la justice du Roi, soit à celle du maire de Rouen ? Dans ces deux derniers cas, le Roi ou le maire se seraient crus intéressés à empêcher la création d’un nouveau lieu sacré.

Un mandement de Philippe de Valois prescrivit au bailli de procéder à une enquête, à laquelle furent appelés les officiers du Roi, le maire et une partie de ses pairs. Le bailli fit mesurer l’église : elle fut trouvée contenir 2 perches et demie et 2 pieds en travers, 4 perches et demie et un pied de long en dedans œuvre. Il vit au milieu :

… deux grandes et longues fosses bien profondes, tout au travers de l’église, aboutantes l’une à l’autre, où on lui montra plusieurs coffres de pierre et de fust, desquels il fit sachier plusieurs ossements de personnes, tant testes que autres ossements qui ilec avoient esté jadis enfouis, comme en pur cimetière.

Les dépositions des témoins ne firent que confirmer ce que déjà on était autorisé à conclure de ces fouilles. Nul doute qu’on ne se trouvât en présence d’un sol sacré, jouissant de l’immunité ecclésiastique. Aussi remarqua-ton que

… lorsque aucuns faisoient meslées et eulx se boutoient dedens les maisons [sur les ruines desquelles la nouvelle église avait été en partie construite] l’en ne les i osoit prendre.

Un boucher avait loué une de ces maisons pour y faire son métier. Les religieux avaient fait annuler le bail et avaient contraint le boucher à s’en aller ailleurs. Une autre fois, comme l’évêque de Bethléem, suffragant de l’archevêque, réconciliait l’abbaye, on avait observé qu’il avait eu soin de jeter de l’eau bénite du côté des mêmes maisons, preuve évidente que, dès ce temps-là, elles étaient réputées faire partie de l’enceinte privilégiée.

La conclusion de cette enquête fut que ni le Roi, ni le maire n’étaient fondés à s’opposer à l’achèvement de l’église en litige, puisque de toute antiquité le terrain qu’elle couvrait était une pure et franche aumône, comprise dans la baronnie des religieux et dans l’enclos de leur monastère.

On doit noter cependant que depuis d’assez longues années déjà ce cimetière était abandonné, puisqu’on ne prouvait sa destination que par des sépultures anciennes et qu’aucun des témoins ne dépose y avoir vu enterrer.

La nouvelle église paroissiale fut donc achevée sans opposition du Roi ni du maire de la ville, bien que ce dernier eût témoigné son mécontentement et n’eût pas voulu être présent à l’enquête. Elle prit le nom d’église Sainte-Croix-au-Cimetière-Saint-Ouen, Ecclesia Se-Crucis in atrio S. Audoeni11, et par abréviation : église Sainte-Croix-Saint-Ouen. Mais des difficultés d’un autre genre ne tardèrent pas à s’élever entre l’abbaye et les paroissiens. Ceux-ci prétendirent que leur église, dont la pauvreté contrastait avec la magnificence de l’église abbatiale, était non-seulement insuffisante pour la population, mais encore indigne du culte divin auquel elle était affectée ; ils demandèrent qu’elle fût consacrée, qu’on y fît un jubé12 pour le chant des Évangiles aux fêtes solennelles ; qu’elle fût lambrissée et vitrée ; que les religieux n’eussent point à leur disposition une porte particulière pour se rendre de leur sacristie à ladite église ; que les clés fussent remises aux mains du curé ; qu’il y eût une porte vers Robec pour la garde du luminaire ; qu’on y fit un porche pro parvulis catechumenandis, usage qui me parait digne d’être signalé ; qu’il y eût une tour convenable ; qu’on leur attribuât un cimetière particulier, proche de leur église ; qu’on ne bâtit, qu’on ne plantât rien qui pût empêcher le jour que donnaient les fenêtres13. L’archevêque fit venir par devers lui, à Déville, le procureur des religieux, le curé et les principaux paroissiens. Il se borna à décider que provisoirement et jusqu’à plus ample informé, les religieux n’auraient point de porte particulière pour accéder à l’église Sainte-Croix-Saint-Ouen. Les autres points furent accordés, en principe, aux paroissiens et durent être mis à exécution dans un délai que fixerait Barthélémy Raynaud, professeur en l’un et l’autre droit, chanoine de Rouen et vicaire général. Quant à la consécration à faire de l’église, et au droit d’inhumation, l’archevêque s’en réserva l’examen, parce que cela dépendait uniquement de son office pastoral (Déville, 28 septembre 1342).

Il n’est pas douteux qu’il ne fut rien statué quant au cimetière. Le curé continua d’enterrer dans tout l’espace qui entourait la nef de la basilique au midi et au couchant. Les profits des sépultures appartenaient aux religieux qui, seuls, donnaient la permission d’inhumer, non-seulement dans ce cimetière, mais aussi dans l’intérieur de l’église paroissiale14.

IV. [Clôture du cimetière, accord entre l’abbaye et la paroisse voisine (1430)]

En 1430, peu de temps avant l’arrivée de Jeanne d’Arc à Rouen15, les paroissiens obtinrent la permission de faire clore de murs, en y laissant un certain nombre de passages, ce vaste cimetière qui présentait cette singularité d’être affecté à la paroisse et de ne point lui appartenir. Il y eut un projet d’accord entre les paroissiens et l’abbaye. Ce projet est sans date, sans sceau, ni signature. Il y eut, à la suite, un accord en règle, passé devant Guillaume de Ferrières, lieutenant-commis de Raoul Le Bouteiller, chevalier, bailli de Rouen et de Gisors, ayant le gouvernement de la justice et juridiction des aumônes de l’archevêché de Rouen pour cause de la régale16. C’est ce bailli qui joua un rôle si odieux pendant le procès de la Pucelle. Cet accord est daté du 12 septembre 1430.

Ces deux pièces méritent d’être étudiées : elles se complètent l’une par l’autre, et donnent une description aussi exacte qu’on peut le désirer de l’aspect que présentait cette place, lorsque fut instruit ce célèbre procès, dont l’intérêt, bien loin de s’affaiblir, s’accroît et devient, de jour en jour, plus vif, au milieu de toutes les scènes, touchantes ou tragiques, qui se sont ajoutées à notre histoire.

[Description du cimetière d’après les actes de l’accord]

Voici ce qui résulte de ces deux actes. L’aître du cimetière de Saint-Ouen n’était pas clos du côté de la rue ou du pavement du Roi. Des chevaux y passaient chaque jour et y faisaient leurs courses ; il s’y commettait des choses déshonnêtes ; les passants, ignorant que ce fût un cimetière, s’y comportaient comme lieu profane et public, au déshonneur et vitupère de l’abbaye et de l’église paroissiale. Les paroissiens s’adressèrent donc au couvent et proposèrent de faire faire une clôture à leurs dépens. Les religieux accueillirent favorablement cette demande, en mettant, toutefois, à leur consentement, cette condition que cela ne porterait aucun préjudice

… ores ne pour le temps avenir au droit, titre et possession qu’ils avoient en l’église paroissiale et au cimetière, tant au cimetière nommé le cimetière Saint-Pierre, lequel est et se pourporte, d’un côté, la nef de l’abbaye, d’autre côté, le pavement de la rue venant de devers le pont de Robec, d’un bout, le moutier paroissial, la porte de la secrétairerie et aucunes maisons estant environ la dite porte et, d’autre bout, le demourant d’icelui cimetière, à prendre depuis le bout de bas de la dite nef en allant tout droit en ligne au pavement de la rue de Saint-Amand, que aussi au sourplus d’icellui cymetière outre ladite nef, laquelle église parrochial et le dit cymetière ou cymetières furent déclarés appartenir auxdits religieux sans que lesdits parroissiens y pussent prétendre aucun droit, excepté qu’ils avoient leur usage seulement d’estre enterrez et inhumez audit cymetière, qui est outre la nef d’icelle abbaye quant iceulx parroissiens alloient de vie à trespassement.

D’après ce texte, le cimetière Saint-Ouen avait pour limites :

- une ligne droite longeant la façade de l’église paroissiale, la porte de la sacristie et quelques maisons, c’est-à-dire une ligne partant de l’église paroissiale et aboutissant entre le transept et la porte méridionale de l’église abbatiale ;

- la nef de cette même église ;

- une ligne tendant du bas de cette nef et aboutissant à la rue de Saint-Amand ;

- la rue qui venait du pont de Robec et à laquelle faisait suite la grande rue Saint-Ouen.

Ce cimetière portait le nom de cimetière Saint-Pierre. Devant la façade de l’église abbatiale le cimetière continuait et perdait le nom de cimetière Saint-Pierre. C’était dans cette partie qu’étaient le plus ordinairement enterrés les paroissiens de Sainte-Croix-Saint-Ouen.

Les religieux demandèrent aux paroissiens de laisser dans cet espace, après qu’ils l’auraient fait clore, un certain nombre d’entrées et de passages, les uns pour les chevaux, charriots et charrettes, les autres pour les hommes à pied, à savoir

… un passage à charroy auprès du moutier de l’église paroissiale de Saint-Ouen, vers la rue du pont de Robec, et un passage à pied entre le même moutier et le même passage ; — Item, un passage à pied à l’endroit de la rue venant de Saint-Amand audit lieu de Saint-Ouen ; — Item, un passage à charroy à l’endroit de la grant rue de Saint-Ouen et un passage à pied, à l’endroit d’icelui passage à charroy ; — Item, un passage à charroy à l’endroit de la rue venant de derrière les murs et clôture de l’abbaye, et un passage à pied auprès dudit passage à charroy.

Dans l’accord passé devant le lieutenant du bailli, 12 septembre 1430, le nombre de ces passages se trouva réduit. Il faut citer textuellement, bien que les termes de cet accord soient un peu moins clairs que ce qui précède.

Les religieux consentent que les paroissiens fassent faire et parfaire la closture de pierre sur et autour le cymetière S. Ouen par ainsi qu’il y aura une allée ou entrée a charoy qui sera de 12 piez d’espace ou longueur au coing dudit cimetière, devers la rue qui va derrière les murs et closture de l’abbaye où l’on va à la Rougemare, et une à pié auprès d’icelle, et aussi aura en lad. closture, près lad. église paroissial, une autre allée ou entrée à charoy de 13 piés de longueur, ainsi que encommencée est, et, à l’endroit de chacune d’icelles deux allées ou entrées à charoy, aura une closture en fourme de barrière fermant à clef, dont lesdiz religieux auront tant de clefs que bon leur semblera pour aller, venir, passer et repasser eulz, leurs gens, charettes, charoys, harnoys, chevaulx et autres choses quelconques, toutesfois qu’il leur plaira, et aussi pareillement lesdiz trésoriers et les aucuns des parroissiens d’icelle parroisse auront, de chacune d’icelles deux barrières, une ou plusieurs clefz semblables à celles desdiz religieux pour y passer et rappasser euls et leurs choses, toutesfoys que mestier sera et qu’il leur plaira ; et semblablement aura une autre entrée ou allée à charoy de XIII piés de longueur en ladite closture, ainsi que encommencée est au coing dudit cymetière devant le bout de la grant rue S. Ouen, devant laquelle entrée n’aura aucune barrière ou closture, et si seront parfais les autres passages à pié, ainsi qu’ils sont commenchés et es endrois où ils sont, et par ainsi que lesd. religieux seront et demourront, sont et demeurent sains et entiers en toutes les droitures, saisines et possessions quelconques, ainsi et en la forme et manière qu’ils disoient avoir, et en quoy ils disoient estre, tant de lad. église parroissial que dudit cymetière Pierre et du sourplus de tout ledit cymetière17.

IV. [Aménagement du cimetière (XVIe siècle)]

Tel nous le voyons en 1430, tel ce cimetière était encore en 1522, si ce n’est que la nef romane, en ruine, qui lui servait de limite en 1430, avait été remplacée par la nouvelle nef, dont aujourd’hui nous admirons la légèreté et les élégantes proportions. Cette année 1522, la paroisse fut déchargée de l’obligation où elle était de demander aux religieux la permission d’inhumer les corps des défunts tant dans le pourpris de l’église que dans le cimetière de Saint-Pierre ; en même temps, on lui abandonna le profit des sépultures. Mais, en retour, on restreignit l’espace dans lequel pourraient se faire les inhumations. Elles ne devaient plus avoir lieu depuis

… l’endroit du grand portail et ès deux portes jointes équipollentement jusques à la croix du cimetière que avaient alors présentement lesd. parroissiens et depuis lad. croix à l’équipollent jusques à la grand porte de la maison abbatiale.

Par semblable, ils ne pouvoient faire d’inhumations devant l’autre porte de l’église du monastère vers la fontaine, plus près de ladicte porte qui fera le coing de lad. églize S.-Ouen, ne approcher plus près de la muraille de lad. églize ou corps d’icelle que de deux toises, et, le long de la muraille des Marmousets, de quatre toises, ne faire ne ériger aucunes croix, épitaphes, tombes ne clostures autres que celles de présent y estant dedans ledict cymetière, réservé ès murets faisant la closture dudict cymetière, èsquelz pourraient iceulx parroissiens mectre des croix et épitaphes, se faire le vouloient […] lesquelz murets ne pourraient estre de plus grand haulteur que de trois pieds à toise hors les terres. S’il avenoit qu’il fust besoin de réconciliation audict cymetière, par semblable serait à leurs despens, et demourroient lesd. religieux en leurs droits et possessions de passages pour leurs chevaux, charrettes et harnois […] par les passages estant de présent audict cymetière, ainsy que de tout temps avoit esté accoutumé, lesqueulx seraient tenus clos de barrières fermans à clef, aux despens des parroissiens, desquelles barrières iceulx religieux et parroissiens pourraient avoir tant de clefs qu’il leur plairait pour les ouvrir et fermer quand bon leur semblerait ; et si ne pourront iceulx parroissiens empescher que iceulx religieux, si bon leur sembloit, ne pussent faire tout le long de la soubz-aile de leur d. églize, du costé dudict cymetière, chapelles de la forme et essence de celle de S.-Pierre et S.-Pol estant de présent en leur dicte église, auquel cas lesd. parroissiens pourraient faire leurs inhumations joignant desdictes chapelles ; et s’il advenoit que, durant la foire de S.-Ouen, ledict cymetière fust pollu, pour quelque cause que ce fust pour quoi il convint réconcilier, icelle réconciliation se ferait aux despens de lad. abbaye, et non aux despens des parroissiens ; le droict direct et principal desdicts cymetières demeureraient en tout ausd. religieux, et les droicts de ladicte foire, acquits ou profits qu’ils praignent la vigille et jour S.-Ouen demeureraient en tout et pour tout ausd. mesmes religieux.

[Description du cimetière en 1430, d’après le plan des travaux de 1525]

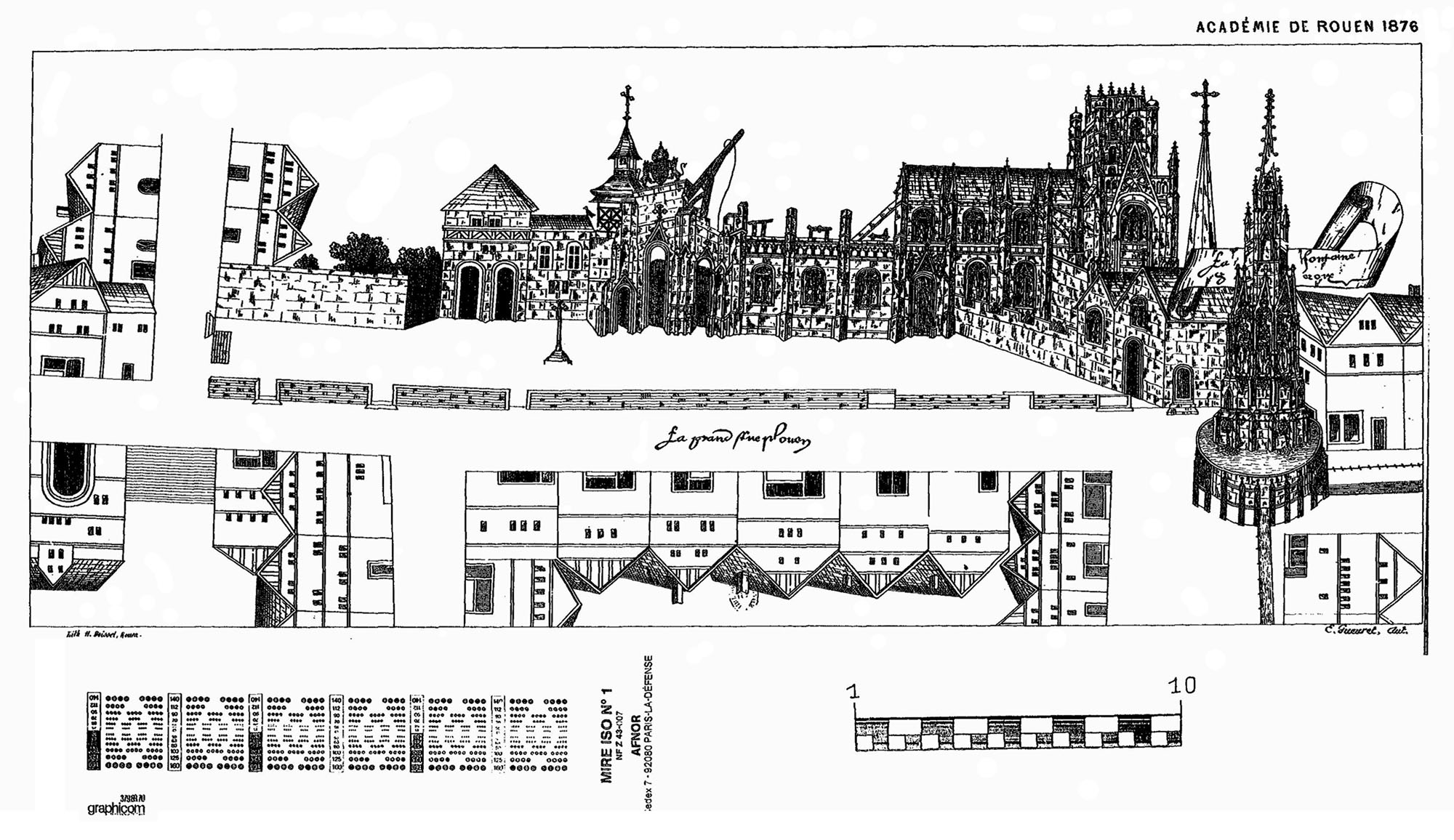

Le plan du Livre des Fontaines de 1525 rend parfaitement intelligibles les termes de cet accord. On y voit, en effet, figurés la clôture avec les divers passages, la croix du cimetière et la muraille des Marmousets partant de l’église abbatiale, entre la chapelle Saint-Pierre-Saint-Paul et la porte méridionale, et se rendant à l’église paroissiale de Sainte-Croix-Saint-Ouen, muraille qui fut abattue à une époque postérieure pour être remplacée par un bâtiment retracé dans le plan du Monasticon gallicanum.

Ce plan de 1525 nous donne la description de ce que devait être, à très peu de chose près, la place ou le cimetière de Saint-Ouen, à l’époque du procès de la Pucelle. Dès 1430, en effet, la partie du cimetière attenant au transept et au chœur, c’est-à-dire la partie explorée par M. l’abbé Cochet, se trouvait isolée du reste par le presbytère construit en 1322, par la porte de la Secrétairerie18 et par quelques maisons y attenantes (accord de 1430). Aussi est-il remarquable que les tombes retrouvées par M. l’abbé Cochet dans cette partie de cimetière étaient toutes anciennes et vraisemblablement antérieures à l’enquête de 1342, dont nous avons parlé.

Ce qui est encore à noter, c’est que l’inscription relative aux indulgences accordées par le pape Jean XXII à ceux qui, par piété, visitaient ce cimetière, se trouvait encastrée dans une des tours du portail du couchant, dans le voisinage de la partie du cimetière plus spécialement affectée à la sépulture des paroissiens de Sainte-Croix-Saint-Ouen19.

V. [Conclusions]

Mais, lors même que l’on supposerait que, dans le temps du procès de Jeanne-d’Arc, cette séparation dont il est question n’existait pas, nous ne saurions pourtant admettre, maintenant que les vastes dimensions de ce cimetière nous sont connues, qu’on eût fait choix d’un coin de cimetière, étroit et peu accessible, pour une cérémonie comme celle de l’abjuration de Jeanne-d’Arc, cérémonie à laquelle, dans la pensée des juges, il importait de donner tout l’éclat et toute la publicité possibles.

Ce fut dans ce but, évidemment, qu’on préféra cette place aux autres places de la ville. Pour la même raison, en 1451, un échafaud y fut dressé et servit à une prédication publique contre le cordelier André Feré, coupable d’avoir publié, sans permission préalable de l’archevêque, de prétendus miracles arrivés dans l’église de son couvent par l’intercession de saint Bernardin-de-Sienne, en la personne d’une femme nommée Marie Maubourg20.

Si les juges ecclésiastiques, en mainte circonstance, choisirent le cimetière de Saint-Ouen, à cause de son étendue, pour des abjurations et des prédications solennelles, le peuple, de son côté, s’y portait plus volontiers qu’ailleurs, et par le même motif, pour des jeux, des attroupements ou des émeutes21. Aussi trouve-t-on de fréquentes mentions de réconciliation de ce cimetière.

Pendant plusieurs années, à la suite d’actes de violence, ce cimetière demeura souillé, ou, comme on disait, pollu, sans que les grands vicaires voulussent se prêter à une réconciliation nouvelle, qu’ils jugeaient inutile jusqu’à ce que le lieu eût été clos et fermé de murailles. L’étendue de la place rendant cette opération coûteuse et difficile, les paroissiens en revinrent à l’idée de demander aux religieux, dans la totalité de l’ancien cimetière, une place restreinte et cependant suffisante pour l’inhumation des corps. L’immunité ecclésiastique, battue en brèche depuis si longtemps, était alors assez faiblement défendue. Les moines de Saint-Ouen ne firent pas difficulté d’accorder aux paroissiens la permission que ceux-ci sollicitaient. En conséquence, on fit (20 février 1659) clore et fermer de murailles d’une hauteur de 4 pieds, y compris le chaperon, une place devant la façade de l’église, dont les dimensions furent exactement déterminées et où fut élevée une croix.

Je ne m’arrêterai pas à décrire ce nouveau cimetière qu’on voit figuré sur tous les plans de Rouen et sur celui de l’abbaye dans une planche du Monasticon gallicanum. À partir de ce moment, il ne fut plus question de l’ancien cimetière de Saint-Ouen, qui cessa d’être réputé un lieu sacré.

C’était à la croix du parvis de Saint-Ouen que les chanoines de Rouen venaient remettre entre les mains des religieux le corps de l’archevêque décédé, en leur disant : Vos tradidistis nobis dominum archiepiscopum vivum ; nos reddimus eum vobis mortuum, ita ut crastina die reddatis eum nobis.

Ce fut par là que le malheureux roi d’Angleterre, Jacques II, fit son entrée dans l’église Saint-Ouen, le 25 juillet 168822.

Au XIVe siècle, l’usage s’était introduit de se faire enterrer, par piété, de l’autre côté de l’église, dans le cloître même des religieux. Ainsi, pour ne citer qu’un exemple, le 2 mars 1480, Guillemine, veuve de Vincent Theroulde, boulanger, voulut être enterrée au cloître de Saint-Ouen, sous la première voûte où étudiaient les jeunes religieux.

Plus tard, on préféra au cloître l’intérieur de l’église abbatiale. Ce fut dans une des chapelles de cette église, la chapelle de Saint-André, derrière le chœur, que fut enterré, le 23 juillet 1442, Jean de Saint-Avit, évêque d’Avranches, prélat véritablement français par le cœur, qui, dans le cours même du procès de la Pucelle, avait eu le courage de se prononcer pour elle et de rendre témoignage de son innocence.

Fin

Notes

- [1]

Bulletin de la Commission des Antiquités, t. II, p. 253 (séance du 6 déc. 1871). Cf. ibidem, séance du 19 février 1874.

- [2]

Au Vieux marché, une statue conserve le souvenir du bûcher. Au château, la tour du Donjon proclame pour des siècles la prison de l’héroïne. Au Jardin de Saint-Ouen ne conviendrait-il pas de garder, dans un bosquet, le souvenir du passage de la libératrice de la France ? Il semble qu’aujourd’hui nous devions être ingénieux et attentifs à rechercher jusqu’à la moindre trace de chacun de ses pas, afin d’y faire entendre une parole d’expiation.

(Ibidem.) - [3]

Bulletin de la Commission des Antiquités, t. III, p. 103 :

Notum esse volumus scae aecclesiae fidelibus tam praesentibus quam futuris, quod dominus noster Guillelmus Normannorum dux et filius ejus Rotbertus macellum penilus donant et reddunt, pro abolitione delictorum suorum ac vitae aeternae merito, quod in atrio sancti Audoeni habetur. Tali scilicet ratione hoc scriptum pro supradicto macello firmant uterque et statuunt quatinus ab hodierna die in posterum ratum semper et inconcussum maneat, ad utilitatem fratrum servientium supra memorato saneto. Quod si quis modo quolibet calunniando, quod absit, praefato sancto surripere praesumpserit, indubitanter ipse et quot quot manducaverint secum seu participationem aliquam habuerint, ex auctoritate Dei patris omnipotentis et sanctorum apostolorum cum Annania et Saphira et Iuda impiissimo traditore excommunicabuntur, damnabuntur, et a totius Christianitatis communitate Separabuntur. Signum Guillelmi comitis ✝ . Signum filii ejus Rotberti ✝. Signum Mahildie, comitisse ✝. Guillelmus filius Osberni ✝. Radulfus filius Geraldi, Auberti dapiferi. Hilgerius magister pueri. Magnus Brito. Gausfridus de Mannevilla.

Plus tard cette boucherie fut portée en dehors du cimetière, du côté de Robec. Au XVIe siècle, c’était encore une des quatre boucheries de Rouen.

- [4]

Archives de la Seine-Inférieure, Cartulaire de Saint-Ouen. En 1328, huit boulangers forains, qui apportaient à cette foire leur pain pour le vendre, furent arrêtés par les fermiers des moulins de la ville, sous ce prétexte que les forains n’étaient admis à vendre du pain en ville que le vendredi, et seulement aux halles. Les pains furent mis en pièces et perdus. De là, plainte des boulangers et aussi des religieux, qui prétendaient que leur foire était franche. Le bailli donna tort aux fermiers de la ville ; il jugea

que leur emprinse avait été follement et indûment faite, et les condamna à une amende envers le Roi et les fermiers.

- [5]

Ibid., Cartulaire de Saint-Ouen, n° 28 B, p. 432.

- [6]

Ibid., p. 438.

- [7]

Bulletin de la Commission des Antiquités, t. III, p. 163.

- [8]

aître (du latin atrium) : terrain libre qui entoure une église et qui sert de cimetière. [NdÉ]

- [9]

Domum de novo constructam seu edificatam ad religiosos spectantem et pertinentem in atrio seu cimiterio dicte parrochie, sitam inter capellam Beati Petri apostoli, que est prope monasterium S. Audoeni predicti et domum janue seu porte dictorum religiosorum, videlicet sacristie monusterii S. Audoeni.

Samedi après la conversion de Saint Paul, 1322. Cartulaire de Saint-Ouen, n° 28 B, p. 610. Il est question de la segrestie dans deux autres actes que nous croyons intéressant d’analyser. En 1351, un nommé Huet Caval, lequel, pour soupçon de crime, s’était réfugié au jardin ou preel du couvent en la segrestie de l’abbaye, en fut arraché et fut entraîné au château à travers le cimetière, lieu d’immunité. Ordre fut donné par la lieutenant du bailli de rétablir le lieu par figure ou autrement (Vidimus de 1388) — En 1418, un sergent s’étant avisé de faire arrêt sur les biens d’un nommé Bardin de la Forge, compris au rôle de la taille pour le fait de la guerre, celui-ci réclama, à raison de son domicile. L’hôtel qu’il habitait était assis

jouxte l’aître de Saint-Ouen, entre l’église paroissiale et la porte de l’abbaye nommée la Segretairerie

. Cet hôtel était enclavé,de tous bouts et cotés, dans le cimetière des religieux, pure et franche aumône, qui ne pouvoit, disoit-on, être soumise à la juridiction laïque.

Le cas fut considéré par le bailli, du consentement des parties, comme non avenu, sans préjudice des droits des uns ni des autres.

- [10]

Cette église fût postérieurement agrandie assez notablement.

- [11]

Registres capitulaires de la cathédrale, 15 sept. 1552.

- [12]

jubé : clôture monumentale de pierre ou de bois qui sépare la nef et le chœur de l’église, et sert de tribune pour lire l’Évangile. Il tient son nom des premiers mots de la formule latine

jube, domine, benedicere

(daigne, Seigneur, me bénir) qu’employait le lecteur avant les leçons des matines. [NdÉ] - [13]

Item quod habeant cimiterium limitatum dicteque sue ecclesie propinquum… Hostium, de quo contenditur inter partes, claudi et ab utraque parte sigillari, dictosque religiosos per dictum locum ad dictam ecclesiam de sacristia non habere aditum, remanente figura hostii duntaxat, jure si in dicta ecclesia hostium habere debeant per quod de sacristia accedere ad dictam ecclesiam, ad suum libitum, valeant, tam in petitorio quam in possessorio, et rationibus dictorum curati et parrochianorum in contrarium salvis, integris et illesis.

- [14]

Ainsi, en 1345, le curé fut poursuivi pour s’être permis, sans autorisation préalable, d’enterrer dans son église le corps de ta femme d’un riche bourgeois nommé Guili. Le Febvre. Le procès fut porté devant l’official de Beauvais, juge délégué par la cour de Rome, et se termina par une sentence en faveur du couvent. Il y eut exhumation. Le mari dut présenter des excuses à genoux ; et ce ne fut que par grâce et en considération de son repentir, que le corps de la défunte put être réintégré dans sa tombe. Archives de la Seine-Inférieure, F. de Saint-Ouen. Ce fait est raconté par D. Pommeraye, Histoire de Saint-Ouen, p. 389.

- [15]

Jeanne d’Arc fut amenée à Rouen au mois de décembre 1430.

- [16]

L’archevêché était vacant par la translation au siège de Besançon du cardinal de la Rochetaillée.

- [17]

Ce cimetière est encore indiqué dans un autre accord conclu entre Jean, abbé de Saint-Ouen, et le couvent, d’une part, et les paroissiens de Sainte-Croix près l’abbaye, d’autre part, au sujet des livres liturgiques à fournir à ces derniers. Les religieux s’engagèrent à les fournir,

attendu, disaient-ils, que nous avons le prouffit des enterremens des personnes qui estoient enterrées dedans le dit moustier et en grand partie du cymetière, qui estoit en tant que le vieil moustier de notre dicte abbaye (la nef romane n’était donc pas encore détruite) se pour porte de long et de lé que l’en apele le cymetière S. Pierre, sans ce que lesd. parroissiens y prennent aucune chose.

Février 1446. Archives de la Seine-Inférieure, Fabrique de Saint-Ouen (titre original), et Cartulaire de Saint-Ouen, n° 29, f° 58 v° (transcription).

- [18]

Dite porte Saint-Pierre et Saint-Paul, près l’église Sainte-Croix-Saint-Ouen, 1656. Compte du la fabrique dé l’abbaye de Saint-Ouen.

- [19]

Aujourd’hui conservée au Musée des Antiquités.

- [20]

Archive de la Seine-Inférieure, G. 166. — En 1438, Jeanne Vaneril fut prêchée au cloître Saint-Ouen.

- [21]

Ordonnance du lieutenant général du bailli de Rouen, 11 avril 1564 :

Aux cymetières des églises de caste ville et signantement en la grant court de l’abbaye de S. Ouen s’assemblent, aux dimanches et jours de festes, plusieurs gens de mestier, jouant aux quilles et palet et autres jeux et blasphémant souventes foys le nom de Dieu, de sorte que souvent il en advient bateries, débals et querelles.

Sur cette place se trouvait une sorte de Cour aux Miracles, décrite par David Ferrand, dans sa Muse Normande, p. 136. Voici l’argument et l’envoi du Chant royal, singulier, consacré à la description de ce lieu mal famé :

L’autheur descrit certaine grand Cave où tous les gueux et Trucheurs de la ville se trouvent à cause que la boisson s’y vend meilleur marché qu’ailleurs et des miracles qui s’y font, et des Histoires qui s’y racontent.

Envoy.

Dedans Sainct Ouen place fort spacieuse

Est cette Cave en tout miraculeuse,

Où tous les gueux hantent journellement,

Et puis qu’il faut que le vray mot j’en racle

Un chacun d’eux la nomme proprement

L’heureux séjour de la Cour aux miracles.

- [22]

Fabrique de Saint-Ouen. Livre des choses notables, à la date indiquée.