Jean-Baptiste-Joseph Ayroles (1828–1921)

- Jeanne d’Arc sur les autels (1885)

- La Vraie Jeanne d’Arc, 5 vol. (1890-1902)

- L’Université de Paris au temps de Jeanne d’Arc (1901)

- La prétendue vie de Jeanne d’Arc de M. Anatole France (1910)

- Écrits divers (2024)

- Jeanne d’Arc (Abbé Joseph Dupont, 1916)

- Documents sur le père Ayroles (Jean Gratteloup, 2024)

Chronologie

(Les éléments biographiques sont tirés des Documents sur le père Ayroles de Jean Gratteloup.)

1828

- 22 nov.

Naissance de Jean-Baptiste Ayroles dans le village de Py (Lot, commune de Loubressac), en contrebas de la Dordogne, à 10 km au sud de Beaulieu, aîné de Pierre Ayroles (propriétaire cultivateur, 30 ans) et de Marie Martin (28 ans), honorable famille de la région.

Le couple aura en tout six garçons et deux filles : Jean-Baptiste (1828-1921), Paulin (1830-1908), Eulalie (1831-1913), Émilie (1833-1858), Louis (1834-1922), Xavier (1836-1888), Philippe (1839-1923), Jean-Pierre (1841-1923).

Py, commune de Loubressac : Google Street.

Église Saint-Julien de Pauliac, paroisse de Figeac, diocèse de Cahors : Google Street. 1835

(6 ans)- 1835–1839

Il suit son enseignement primaire à Miers (Lot, 10 km au sud-ouest de Py en direction de Rocamadour).

À l’âge de neuf ans, il confie à sa mère son désir de devenir prêtre. Si elle l’encourage, son père s’y oppose, le destinant, en tant qu’aîné, à prendre sa succession.

Les archives du Journal du Lot semblent indiquer que le second fils, Paulin, prendra la relève. On le trouve plusieurs fois mentionné comme

propriétaire à Loubressac

. 1839

(10 ans)- 1839–1847

Il entre au petit séminaire de Montfaucon (dans le Lot, à 25 km de Rocamadour, en direction de Montauban).

Voir : Reconstitution de son cursus au petit séminaire.

En classe de terminale (philosophie) il a pour professeur le père Timothée Blaviel (1818-1901) à qui il rendra hommage cinquante ans plus tard, en signant le compte-rendu d’un de ses ouvrages :

Un élève de philosophie de M. de Blaviel.

L’année suivant son départ, le petit séminaire accueillait en 7e un certain Léon Gambetta, 10 ans.

1847

(18 ans)- 1847–1849

Il entre au grand séminaire de Montauban, qu’il quitte après un an et demi, malgré l’opposition de ses parents,

pour répondre à l’appel de Dieu qui lui demandait d’entrer dans la Compagnie de Jésus

(La Croix, 28 oct. 1921).Peu après l’entrée du jeune Ayroles au grand séminaire, celui-ci avait été placé sous la direction des Jésuites. En effet, à la suite de son élection à l’Assemblée constituante le 23 avril 1848, le supérieur Edmond de Cazalès avait quitté ses fonctions, et l’évêque de Montauban, Mgr Doney, chargea les pères jésuites de prendre la direction du grand séminaire, et l’année suivante, celle du petit séminaire.

1850

(21 ans)-

Entrée chez les Jésuites.

Le 2 avril 1850 il entre au noviciat jésuite à Toulouse.

1851

(22 ans)- 1851–1859Il effectue sa régence dans plusieurs établissements de la Compagnie (Montauban, Toulouse, La Sauve-Majeure).

1859

(30 ans)- 1859–1862

Il fait son scolasticat à la Maison de Vals en Haute-Loire.

Vals-près-le-Puy est un charmant village, situé à 2 km au sud du Puy-en-Velay. Les pères jésuites venaient d’y ouvrir une résidence qui leur servait de maison d’études ecclésiastiques pour les scolastiques des provinces de Toulouse et de Lyon. La belle chapelle de cette maison, dédiée au Sacré-Cœur, était le centre de l’Apostolat de la prière.

1861

(32 ans)- 25 maiIl est ordonné prêtre dans la chapelle de l’évêché du Puy-en-Velay.

1862

(33 ans)- 1862–1863Il retourne comme maître au petit séminaire de Montauban.

1863

(34 ans)- 1863–1864

Il fait son Troisième an à Laon, sous la direction du père Fouillot.

Les Jésuites avait récupéré l’ancienne abbaye Saint-Vincent de Laon en 1860 (à l’invitation pressante de l’évêque de Soissons) dont ils avaient fait une maison de Troisième An. Celle-ci fut dirigée par le père Sébastien Fouillot (1798-1877) jusqu’en 1869, date à laquelle il acheva sa longue carrière d’Instructeur.

1864

(35 ans)- 1864–1867Il est professeur au grand séminaire de Mende.

1865

(36 ans)- 15 aoû.

Il fait sa profession solennelle des quatre vœux.

Au trois vœux traditionnels de pauvreté, chasteté et obéissance que font tous les religieux catholiques, les Jésuites en ajoutent un d’obéissance au Pape, lors de leur profession religieuse définitive.

1868

(39 ans)-

Il est à nouveau professeur au petit séminaire de Montauban.

- 1868–1870

Il est envoyé à l’École apostolique d’Avignon (1868-1870) dont il devient sous-directeur.

L’œuvre des Écoles apostoliques avait été fondée à Avignon en 1865, par le père jésuite Albéric de Foresta (1818-1876).

1870

(41 ans)- 1870–1880

Il devient professeur au scolasticat de Vals.

Début 1880, d’après l’annuaire jésuite, 146 personnes vivaient à Vals dont 33 pères.

1880

(51 ans)-

Expulsion de la

maison de Vals

.Les décrets de Jules Ferry (29 mars 1880) ordonnent la fermeture des maisons des jésuites sous trois mois et imposent aux autres congrégations religieuses de demander une

autorisation d’enseignement

.Le mercredi 30 juin à 4 h du matin, un commissaire de police, à la tête de ses hommes et appuyé par un bataillon de la garnison du Puy, se présente à la maison des jésuites, pendant la messe. Le R. P. recteur refusant d’ouvrir, la porte est forcée et les pères extirpés de force de leurs cellules. Ils sont accueillis dehors par des acclamations et des fleurs de la population venue en masse, et sont ainsi escortés en cortège vers la cathédrale du Puy, où le R. P. recteur termine sa messe. Le père Ayroles avait été envoyé la veille garder le château de Mons (village à l’Ouest du Puy) où les pères de Vals travaillent souvent, et n’eut pas

l’honneur de la persécution et de l’expulsion

(lettre d’Ayroles à sa famille, 30 juin 1880).Les diverses communautés de la province de Toulouse trouvent bientôt refuge en Espagne, au couvent d’Uclès (à 100 km au sud-est de Madrid) et y transportent leur scolasticat.

La revue interne des jésuites de Toulouse : Lettres du scolasticat de Vals, fondée en 1838, changera de nom au gré des mouvements : Lettres de Vals, 1e série (1838-1880) ; Lettres d’Uclès (1882-1897) ; Lettres de Vals, 2e série (1897-1901) ; Lettres de Gemert (1903-1914) ; Lettres de Vals, 3e série (1928).

1881

(52 ans)-

Au cours de l’année, une douzaine de pères, parmi lesquels Ayroles, reviennent s’installer à Vals, dans une maison désormais vide de ses élèves. Une partie du séminaire sera louée à l’institut des Frères des écoles chrétiennes qui y installera son noviciat en février 1885.

C’est à cette période qu’il sollicite et obtient de son général l’autorisation de se consacrer à l’étude de Jeanne d’Arc. Ainsi, passé la cinquantaine, il entre dans la carrière littéraire.

1885

(56 ans)- oct.

Publication de : Jeanne d’Arc sur les autels et la régénération de la France

(Paris, Gaume, 1885, in-12 de 487 p.), 3,50 fr.

Ayroles défend l’idée que la mission de Jeanne d’Arc ne consistait pas tant à bouter les Anglais hors de France qu’à prouver et restaurer la royauté du Christ sur le pays. Il appelle à hâter l’ouverture de son procès de canonisation, estimant que celle-ci pourrait produire un effet similaire sur la France contemporaine.

L’ouvrage écrit

par un jésuite inconnu

(l’Univers, 7 mai 1886) bénéficie d’une large couverture médiatique dans la presse catholique, qui va en s’intensifiant tout au long de l’année 1886.Lire les comptes-rendus : Documents.

Son appel pour la canonisation trouvera de nombreux échos. Exemples :

- l’abbé Jules Morel (l’Univers, 16 novembre 1885) ;

- Mgr de Cabrières, évêque de Montpellier (lettre du 20 novembre 1885, reproduite dans l’Univers du 25 novembre) ;

- Mgr Bourret, évêque de Rodez (lettre du 1er mars 1886, dans l’Univers du 24 avril), qui estime que le livre du père Ayroles

devra entrer dans les pièces du procès

. - Congrès eucharistique de Toulouse (juin 1886), lecture d’un mémoire d’Ayroles et vœu public pour la canonisation ;

- Congrès des jurisconsultes de Montpellier (octobre 1887), Mgr de Cabrières annonce qu’une supplique pour la canonisation serait remise au pape par Mgr Coullié, évêque d’Orléans ; puis il fait applaudir Ayroles, présent dans l’assistance.

- 1er déc.

Canonisation. — Fin novembre, Mgr Coullié, évêque d’Orléans, se rend à Rome remettre à Léon XIII les pièces du procès supplémentaire qu’il avait ordonné (début février) ainsi qu’une adresse dans laquelle 113 évêques de France, de Belgique, d’Angleterre et du Canada le supplient d’ordonner la reprise des travaux sur la canonisation de Jeanne d’Arc.

Le procès additionnel (à celui de Dupanloup, 1874-1876), avait pour objectif de recueillir les traditions orales sur Jeanne d’Arc ; il se déroula du 26 juin au 19 novembre.

Le 2 décembre, le Moniteur de Rome annonce que la cause de la béatification de Jeanne d’Arc a été introduite la veille (mardi 1er décembre) devant la Congrégation des Rites.

1886

(57 ans)- 26 jan.

Le père Cornoldi, rédacteur à la Civiltà Cattolica (revue des pères jésuites à Rome, considérée comme l’organe semi-officiel du Saint-Siège) et proche de Léon XIII, écrit à Ayroles que son ouvrage est entre les mains du pape (lettre du 26 janvier, reproduite dans l’Univers du 24 avril) :

J’ai reçu le bel exemplaire de votre ouvrage, Jeanne d’Arc sur les autels, dont vous désiriez faire hommage à Notre Saint-Père le Pape. Je le lui ai présenté moi-même dans une audience particulière. Sa Sainteté a reçu le livre avec plaisir, et a écouté avec satisfaction ce que je lui en ai dit. Elle vous remercie et vous envoie de tout cœur sa bénédiction apostolique.

- avr.

Parution d’un abrégé de Jeanne sur les autels par l’abbé Victor Mourot

avec quelques modifications et réflexions d’actualité

(Lanéry d’Arc).Lire : Mourot, Jeanne d’Arc en face de l’Église romaine et de la Révolution (Paris, Palmé, 1886, in-12 de 133 p.), 1,20 fr.

- mai

Publication de la brochure : Le mois de Marie, mois de Jeanne d’Arc

(Paris, in-10 de 12 p., extrait du Messager du cœur de Jésus, mai 1886).

Commentaire de Lanéry d’Arc :

Étudie les rapports qu’on peut établir entre Jeanne et la sainte Vierge. Conclut cependant contre l’idée de Joseph Fabre de consacrer le mois de mai à Jeanne d’Arc qui aurait le double tort de laïciser Jeanne et de faire tomber l’appellation du mois de Marie.

- 30 jul.

Parution dans l’Univers d’un premier article anonyme du père Ayroles sur

la vraie constitution française, qui est la royauté de Jésus-Christ

. Au moins trois peuvent lui être attribués (30 juillet 1886, 27 mai 1887, 25 décembre 1887). 1887

(58 ans)-

2e édition de : Jeanne d’Arc sur les autels

(Paris, Gaume, 1887, in-12 de XIII-474 p.), 3e mille, 3 fr.

Dans une courte postface reprenant lettres d’approbations et extraits de comptes-rendus, on apprend que la 1e édition s’est vendue à plus de 2000 exemplaires.

1888

(59 ans)- 18 jan.

Décès de son père, Pierre Ayroles, à l’âge de 90 ans. Prévenu trop tard, il ne peut se rendre aux obsèques. Plusieurs articles de la presse locale montrent la haute estime dans laquelle était tenue la famille.

- mai

Il compose une Neuvaine à Jeanne d’Arc, approuvée par l’évêque du Puy, le 31 juillet.

Lire : Texte de la prière

- 2 mai

Il prononce le panégyrique de Jean-Baptiste de La Salle devant les frères et les novices de l’institut des Frères des écoles chrétiennes, qui avaient établi leur noviciat dans l’ancien scolasticat de Vals début 1885.

Lire : Texte du panégyrique

1889

(60 ans)-

Canonisation. : Information au Saint-Siège pour obtenir l’introduction de la cause. — À partir de 1889 (au moins), Ayroles recevra les animadversions de l’avocat du diable que lui transmet le père Arthur Captier, postulateur de la cause.

- 2 sep.

Il signe la dédicace de son prochain ouvrage, le premier volume de sa Vraie Jeanne d’Arc.

Des exemplaires ont été envoyés aux personnalités religieuses et littéraires. Ayroles reçoit plusieurs lettres d’approbations dont : cardinal Langénieux, archevêque de Reims, Mgr Petit, évêque du Puy, Mgr de Cabrières, évêque de Montpellier, Mgr Bourret, évêque de Rodez.

1890

(61 ans)-

La souscription est lancée : l’ouvrage est proposé à 10 francs avant le 25 mars, puis 15 francs ensuite.

- 1er mai

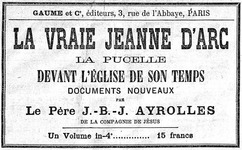

Parution de : La Vraie Jeanne d’Arc, la Pucelle devant l’Église de son temps

(Paris, Gaume, 1890, in-4 de 797 p.), 15 fr, tirage de 1.500 exemplaires.

La publication de nombreux documents inédits, notamment les mémoires théologiques négligés par Quicherat, est louée par la critique.

Lire les comptes-rendus : Documents.

- jul.Ayroles passe quelque temps à Tours et à Chinon pour des recherches sur Jeanne d’Arc.

1891

(62 ans)- sep.

Les Études religieuses, revue mensuelle des pères jésuites, lui confie la critique des nouveaux ouvrages sur Jeanne d’Arc.

Entre 1891 et 1898 il y rédigera une dizaine de comptes-rendus : Comptes-rendus de livres, thèses, etc.

Dans sa critique de l’ouvrage de l’abbé Cochard sur les reliques de Jeanne d’Arc (1891), il aborde l’affaire curieuse de cet archéologue-pharmacien de Touraine affirmant être en la possession d’un flacon étiqueté :

Restes trouvés sous le bûcher de Jeanne d’Arc

, découvert à Paris vingt-cinq ans plus tôt ; et suggère que le contenu soit confié aux experts pour analyse. - nov.Nouvelles recherches à Nancy ; il découvre aux archives une pièce qui confirme que les ruines sur lesquelles est bâtie la nouvelle basilique de Domrémy sont bien celles de l’antique chapelle érigée par la famille de Jeanne d’Arc.

1892

(63 ans)- fév.

Son deuxième compte-rendu pour les Études est consacré à la Jeanne d’Arc de Jules Doinel.

Ce dernier est alors grand maître franc-maçon et

patriarche

de l’Église gnostique (qu’il a fondée) ; ce qui n’empêche pas Ayroles de louerune des œuvres capitales publiées sur la Pucelle, un événement dans la cause de Jeanne d’Arc

, témoignant de son ouverture d’esprit et de son aptitude à juger une œuvre sans tenir compte de son auteur.Lire : C.-R. de Jeanne d’Arc telle qu’elle est (Jules Doinel).

- mar.C.-R. de La Pucelle d’Orléans (père Windham) (Études, mars 1892)

1893

(64 ans)-

Avec la Vraie Jeanne d’Arc, le père Ayroles s’est imposé comme l’un des historiens de référence sur Jeanne d’Arc, comme en témoigne l’historien Lecoy de La Marche dans son ouvrage sur les Récents progrès de l’histoire qui lui accorde une place de choix.

Lire l’extrait : Lecoy de La Marche, Les récents progrès de l’histoire (Lyon, Vitte, 1893, 284 p.)

- avr.

- 8 aoû.

Le second volume de la Vraie Jeanne d’Arc obtient l’Imprimatur de l’évêque du Puy.

La souscription est lancée en novembre.

- oct.

1894

(65 ans)- 27 jan.

Canonisation. — Léon XIII signe le décret d’introduction de la cause de béatification et déclare Jeanne vénérable :

Jeanne est nôtre

(Johanna Nostra est).Au sein de la Compagnie, Ayroles célèbre le décret dans un mémoire établissant quinze points reliant l’histoire de Jeanne d’Arc à celle des Jésuites : Jeanne d’Arc et la Compagnie de Jésus

- fév.Jeanne d’Arc a-t-elle été brûlée ? (Études, février 1894)

- mar.C.-R. de Campagnes des Anglais dans l’Orléanais, etc. (Amicie de Villaret) (Études, mars 1894)

- 4 mar.Rouen et Bâle (L’Univers, 4 mars 1894)

- 19 mar.

Parution de : La Vraie Jeanne d’Arc, II, la Paysanne et l’Inspirée

(Paris, Gaume, 1894, in-4 de 582 p.), 15 fr.

Lire les comptes-rendus : Documents.

- avr.Il accompagne à la basilique du Sacré-Cœur un groupe de jeunes de l’Association catholique de la jeunesse française (ACJF), qu’il prêche sous les voûtes de la crypte.

- avr.

- 25 jul.

Ayroles reçoit un bref de Léon XIII qui salue son œuvre et l’engage à s’y consacrer. La presse catholique se réjouit et le félicite.

- sep.

Canonisation. — Ouverture du procès de

non cultu

.La Congrégation des Rites chargea les diocèses d’Orléans et de Saint-Dié d’instituer chacun un tribunal. À Orléans, le procès s’ouvre le 2 septembre, sous la présidence de Mgr Touchet.

Le premier témoin convoqué est le père Ayroles (à la requête de M. l’abbé Clain, vice-postulateur) ; il est entendu les 21 et 22 septembre.

Les deux procès s’achèveront par une sentence positive : Saint-Dié, le 31 octobre 1894 ; Orléans, le 7 janvier 1895.

- 7 oct.Ayroles est à Lourdes pour la fête du Saint-Rosaire.

1895

(66 ans)-

Au cours de l’année 1894, le père Ayroles avait quitté Vals pour s’établir à Paris, dans la Maison des pères jésuites du 35 de la rue de Sèvres.

Il y retrouve le père Stéphen Coubé (~36 ans), qui deviendra lui aussi un fervent défenseur de Jeanne d’Arc, probablement sous l’influence du père Ayroles.

- jun.

Ayroles annonce dans l’Univers (11 juin) la découverte d’un document inédit sur Jeanne d’Arc, la Chronique de Morosini, dont il rapporte les principaux éléments.

Une première publication de la chronique paraîtra à partir d’octobre dans les Études religieuses, avant l’édition définitive dans le tome III de la Vraie Jeanne d’Arc (1897).

1896

(67 ans)- 8 sep.Il prononce un discours à l’église Saint-Denis de la Chapelle (Paris 18e) à l’occasion de l’inauguration d’un sanctuaire dédié au passage de Jeanne d’Arc en 1429. Le texte paraîtra en brochure.

- déc.

- 25 déc.

Il signe la dédicace du troisième volume de sa Vraie Jeanne d’Arc.

La souscription est lancée en février 1897.

1897

(68 ans)- mar.

Parution de : La Vraie Jeanne d’Arc, III, la Libératrice

(Paris, Gaume, 1897, in-4 de 712 p.), 15 fr.

Lire les comptes-rendus : Documents.

- mar.

Canonisation. — Ouverture du procès sur l’

héroïcité des vertus

.Le tribunal est instauré le 1er mars à Orléans et de nouveau présidé par Mgr Touchet. 122 sessions de huit à dix heures par jour s’étaleront entre le 12 mars et le 22 novembre. Les témoins auront à répondre à un questionnaire en 146 articles.

Ayroles est le principal témoins ; il est entendu tous les jours (sauf le dimanche) du 1er avril au 13 mai et plaide, en vain, pour que la cause de Jeanne ne soit pas présentée comme cause de vierge mais comme cause de vierge-martyre.

Entre autres témoins : le chanoine Dunand, les historiens Georges Goyau, Gustave Baguenault de Puchesse, Maxime de La Rocheterie et leur confrère belge Godefroid Kurth.

Le procès s’achèvera le 22 novembre.

- 25 mar.Ayroles signe la dédicace du quatrième volume de sa Vraie Jeanne d’Arc.

- 30 maiFête de Jeanne d’Arc à Notre-Dame. Ayroles siège aux côtés d’Henri Wallon et de l’abbé Coubé dans l’enceinte réservée au comité Jeanne d’Arc.

1898

(69 ans)- avr.La souscription est lancée.

- jun.

Parution de : La Vraie Jeanne d’Arc, IV, la Vierge-Guerrière

(Paris, Rondelet, successeur de Gaume, 1898, in-4 de 600 p.), 15 fr.

Lire les comptes-rendus : Documents.

- aoû.C.-R. de la Vie de M. Antonin Chaussinaud (Césaire Sire) (Études, août 1898)

1900

(71 ans)-

Ayroles quitte Paris pour Bordeaux et rejoint les pères de la maison du 16 rue Margaux.

- avr.C.-R. de Six mois d’Histoire Révolutionnaire (père Blaviel) (Revue du monde catholique, 15 avril 1900) ; Blaviel avait été son professeur au petit séminaire l’année 1846-1847.

1901

(72 ans)- avr.

Canonisation. — Le père Ayroles et le chanoine Dunand sont convoqués à Orléans par la commission chargée de préparer les réponses aux objections de l’avocat du diable concernant l’héroïcité des vertus (et le problème de l’abjuration de Jeanne).

Un désaccord survient entre les deux religieux : Ayroles soutient que Jeanne a commis un péché véniel lors de son abjuration, tandis que Dunand affirme le contraire. Dunand se remémorera les débats dans un texte de 1903, tandis qu’Ayroles, manifestement en froid, lui répondra en marge d’un écrit en 1904.

Lire : Dunand, Études sur Jeanne d’Arc (1903) ; Ayroles Les iniquités du procès de condamnation (1904).

- 1er sep.

Parution de : L’Université de Paris au temps de Jeanne d’Arc et la cause de sa haine contre la libératrice

(Paris, Rondelet, 1901, in-8 de 276 p.), 15 fr.

L’ouvrage est une réponse à la Dissertation sur le procès de Jeanne d’Arc publiée en 1897 par les auteurs du Cartulaires de l’Université de Paris, le père Henri Denifle (archiviste du Vatican) et du paléographe Émile Chatelain. En introduction, ils contestaient la thèse du père Ayroles, qui imputait à l’Université, davantage qu’aux Anglais, la responsabilité de la mort de Jeanne, soutenant que ses partisans, responsables de sa condamnation à Rouen, furent également ceux qui condamnèrent le pape Eugène IV au concile de Bâle, les qualifiant ainsi de schismatiques.

Lire : Denifle et Chatelain, Le procès de Jeanne d’Arc et l’Université de Paris (1897)

Les critiques commentèrent ensemble ce livre et le tome V de la Vraie Jeanne d’Arc qui paraîtra en janvier (ci-dessous). Jugement de Marius Sepet :

Ces pages sont, à notre avis, ce qu’il a écrit de mieux et elles lui font un très grand honneur. (Polybiblion, avril 1902).

- 29 sep.

Expulsion des Jésuites.

La loi du 1er juillet sur les associations, imposant aux congrégations religieuses un régime particulier nécessitant une autorisation, entraîne une nouvelle expulsion.

La maison de la rue Margaux est évacuée et le dimanche 29 septembre au soir, les pères sont partis. Ayroles habitera plusieurs maisons de Bordeaux (17 cours du Jardin Public, 32 rue Calvé) jusqu’en 1905 où il se posera définitivement au 9 de la rue Poquelin-Molière, sa dernière résidence.

Ce même 29 septembre, en plein déménagement, il signe la dédicace du cinquième et dernier volume de sa Vraie Jeanne d’Arc.

Ironie de l’histoire, cette œuvre l’aura occupé pendant les vingt années séparant les deux expulsions des Jésuites : depuis le lendemain de celle de 1880 jusqu’à la veille de celle de 1901. (Gratteloup)

1902

(73 ans)- jan.

Parution de : La Vraie Jeanne d’Arc, V, la Martyre

(Lyon/Paris, Vitte successeur de Rondelet, 1902, in-4 de 647 p., 769 p. avec la table analytique publiée l’année suivante), 15 fr.

Lire les comptes-rendus : Documents.

- 11 maiFête de Jeanne d’Arc à Notre-Dame. — Dans son panégyrique, Mgr Énard, évêque de Cahors (diocèse de naissance d’Ayroles), lui rend un vibrant hommage en qualifiant la Vraie Jeanne d’Arc de

monument impérissable

. 1903

(74 ans)- jan.

Parution de la table analytique la Vraie Jeanne d’Arc. Elle est accompagnée d’une réponse à diverses critiques.

Lire : Réponse à quelques critiques de la Vraie Jeanne d’Arc notamment à M. Ulysse Chevalier (1903)

1904

(75 ans)- jan.C.-R. de Questions philosophiques, politiques, sociales (Marius Sepet) (Institutions et droit, janvier 1904)

- 6 jan.

Canonisation. — Pie X, qui a succédé à Léon XIII (décédé le 20 juillet), après avoir rendu un avis favorable devant la Congrégation des Rites le 17 novembre 1903, signe le décret sur l’héroïcité des vertus de Jeanne.

- mar.–aoû.

Publication en six parties d’un long mémoire sur les vices du procès de condamnation dans la Revue catholique des institutions et du droit.

Les iniquités du procès de condamnation de Jeanne d’Arc

En vingt-cinq points, Ayroles récapitule les principaux vices de formes et de fonds du procès de Rouen, principalement tels que relevés par les canonistes et théologiens consultés lors de la réhabilitation.

Pierre Duparc produira une étude dans le même esprit, au tome V de son Procès en nullité : Le procès en nullité et le procès de condamnation, étude juridique (1988)

- maiPie X et la Vénérable Jeanne d’Arc (Études, mai 1904)

- déc.

Première affaire Thalamas. — Après la polémique, son blâme et sa mutation, le professeur Thalamas tentera de justifier son point de vue historique, dans une lettre au Temps (où il cite le

travail critique

d’Ernest Lesigne dans sa Vie de Jeanne d’Arc, 1889, qui soutenait que Jeanne n’avait pas été brûlée mais avait continué sa vie sous le nom de Jeanne des Armoises), puis dans une brochure, l’Histoire et la légende.Lire : Lettre au Temps (5 décembre) ; Jeanne d’Arc, l’histoire et la légende (fin décembre)

1905

(76 ans)- mar.

À la demande du journal l’Univers, Ayroles répond à la lettre (courant décembre), puis à la brochure de Thalamas (n° du 22 mars). Ce dernier article sera ensuite publié en brochure, accompagné d’une préface d’Eugène Veuillot : M. Thalamas contre Jeanne d’Arc

Thalamas répondra à ses détracteurs dans l’Action (12 octobre), journal

anticlérical, républicain et socialiste

, et raillera la jeannolâtrie du père Ayroles. - mai

Brève polémique à l’heureux dénouement dans le Bulletin religieux de l’archidiocèse de Rouen.

- 18 sep.Décès d’Eugène Veuillot, directeur de l’Univers. Ayroles envoie une Lettre de condoléances publiée dans le n° du 26 septembre.

- déc.

Publication d’une brochure politique en vue des élections de mai 1906, afin d’appeler les électeur de droite à voter contre le Bloc des gauches, vainqueur des élections de 1902 :

Les responsabilités des électeurs du bloc maçonnique

La majorité sortante de gauche sort renforcée des élections. La brochure, toujours d’actualité sera régulièrement rééditée au moins jusqu’en 1908.

1906

(77 ans)- jan.La Vénérable Jeanne d’Arc prophétisée et prophétesse (Questions historiques, janvier 1906)

- nov.Les conquêtes de Jeanne d’Arc (Études, novembre 1906)

1907

(78 ans)- 9 maiLa bannière de Jeanne d’Arc (La Croix, 9 mai 1907)

- oct.La Vénérable Pucelle, victorieuse de la science (Science catholique, octobre 1907)

- 13 oct.C.-R. de La royauté de Jésus-Christ et la Vénérable Jeanne d’Arc (Dom Armand Clerc) (La Croix, 13 octobre 1907)

1908

(79 ans)- 15 fév.Premier numéro de la revue Jeanne d’Arc ; revue mensuelle, nationale et illustrée, dont Ayroles sera un contributeur régulier.

- jul.

En début d’année avait paru la Vie de Jeanne d’Arc d’Anatole France (tome I le 5 février, tome II le 25 mars).

Anatole France se présentait clairement comme le nouveau défenseur de la Jeanne d’Arc laïque et républicaine, après la déroute du pauvre Thalamas qui n’avait pas l’étoffe du rôle. Succès de librairie, l’ouvrage suscita aussitôt la réaction attendue des historiens catholiques (chanoines Debout et Dunand, Marius Sepet, André Marty), mais également celle d’historiens non-catholiques (Salomon Reinach, Achille Luchaire, Frantz Funck-Brentano, Andrew Lang), indignés par cette Jeanne hallucinée et réduite au rôle de porte-bonheur.

Ayroles rédige pas moins de trois articles, bientôt fondu en un livre (1910) :

Lire : Une page de la Jeanne d’Arc de M. Anatole France (L’Univers, 26 juillet 1908) ; La prétendue vie de Jeanne d’Arc par Anatole France (Science catholique, août 1908) ; La Jeanne d’Arc de M. Anatole France (Études religieuses, avril 1909).

- 13 déc.

Canonisation. — Pie X promulgue à Rome le décret sur les miracles de Jeanne d’Arc (signé le 24 novembre, dernière étape de la procédure), en présence d’une foule de prélats et de laïques.

1909

(80 ans)- jan.

En vue des cérémonies, Ayroles avait rédigé quelques notes sur chacun des diocèses de France ayant un lien avec l’histoire de Jeanne d’Arc. Elles sont publiées en brochure.

Lire : Les diocèses de France et la Bienheureuse Jeanne d’Arc (Orléans, Marron, 1909, 29 p.)

- 21 jan.

Canonisation. — Pie X promulgue le décret

de Tuto

, indiquant que l’Église considère qu’il est sûr de procéder à la béatification de Jeanne d’Arc. La cérémonie de béatification est fixée au 18 avril. - avr.–mai

Voyage à Rome. — Le père Ayroles accompagne la délégation orléanaise emmenée par Mgr Touchet.

Cérémonie. — Le dimanche 18 avril au matin, le bref de béatification (signé le 11 avril) est lu dans la basilique Saint-Pierre par Mgr Cascioli, archiviste du chapitre, en présence de 40.000 pèlerins français.

M. Herzog [le postulateur de la cause] m’a constamment réservé la première place. (Lettre du père Ayroles à sa nièce.)

Le lundi 19 au matin, Ayroles accompagne Mgr Touchet à l’audience privée que le pape accorde aux artisans de la cause dans son cabinet de travail, avant l’audience générale des pèlerins français à Saint-Pierre, prévue à 11 h. L’entrevue ne dure qu’une dizaine de minutes. Pie X lui adresse ces mots :

Que Dieu vous récompense de vos travaux, vous avez fait une œuvre bonne et utile ou agréable, pour la France, pour l’Église et pour moi.

Pour son retour en France, il a reçu la permission de visiter les lieux saints qui jalonnent son itinéraire. Il est à Assise le 6 mai, à Lorette les 7 et 8, et fait une halte à Florence et à Gênes.

- maiJeanne d’Arc envoyée du roi Jésus (Messager du Cœur de Jésus, mai 1909)

- déc.La Bienheureuse Pucelle peut-elle être invoquée comme martyre ? (Questions ecclésiastiques, décembre 1909)

1910

(81 ans)- avr.La vraie constitution de l’Église défendue par la Bienheureuse Pucelle contre ses bourreaux (Questions ecclésiastiques, avril 1910)

- jun.La morale chrétienne dans l’histoire de la Bienheureuse Jeanne d’Arc (Institutions et droit, juin 1910)

- jul.

Parution de : La prétendue vie de Jeanne d’Arc de M. Anatole France

(Lyon/Paris, Vitte, in-12° de 192 p.).

Suite à la nouvelle version revue et corrigée du livre d’Anatole France (28e édition, mars 1909), Ayroles réorganise et enrichit ses arguments en un volume qui paraît à l’été 1910. Ce sera son dernier livre.

- 12 jul.Il célèbre son jubilé d’entrée en religion dans l’ancienne chapelle des pères Jésuites, 35 rue de Sèvres, Paris 7e (aujourd’hui chapelle Saint-Ignace).

Il lui fallut faire bonne contenance et se laisser complimenter.

1911

(82 ans)- 25 avr.Lettre sur la doctrine de Jésus-Christ Roi, d’après Jeanne d’Arc (Monarchie française, 25 avril 1911)

1912

(83 ans)- jan.La Bienheureuse Pucelle, capitaine accompli (Questions ecclésiastiques, janvier 1912)

1913

(84 ans)- 4 maiIl est président d’honneur d’une conférence sur Jeanne d’Arc à l’Alliance Catholique de Bordeaux.

- déc.C.-R. de Le bon père Serres (père Joseph Thermes) (Questions ecclésiastiques, décembre 1913)

1914

(85 ans)- avr.C.-R. de La Mission posthume de Jeanne d’Arc (Mgr Delassus) (Études, avril 1914)

1916

(87 ans)- jul.

Publication d’une vie de Jeanne d’Arc par l’abbé Joseph Dupont, rédigée en réaction au livre d’Anatole France, à partir des

cinq gros volumes de la Vraie Jeanne d’Arc

.Lire : Joseph Dupont, Jeanne d’Arc (Paris, J. de Gigord, 1916, in-12 de 308 pages).

Ayroles en fait le compte-rendu dans les Études religieuses de janvier 1917. Sans doute son dernier texte publié.

1921

(92 ans)- 16 oct.

Atteint d’une pneumonie compliquée par une maladie de cœur, il meurt à Bordeaux, chez les jésuites de la rue Calvé. Ses obsèques sont célébrées en la cathédrale de Bordeaux le mardi 18 octobre.

Dieu semblait l’avoir laissé sur la terre pour lui permettre d’assister à la canonisation de sa Sainte bien-aimée — canonisation à laquelle son ouvrage avait contribué grandement. Cela lui valut une autre joie encore. Il vécut assez pour voir la France victorieuse et reconnaissante choisir Jeanne d’Arc comme patronne et faire de sa fête une fête nationale. — (La Croix, 28 octobre 1921.)

Images (2)

[1890]

Références

Joseph Fabre, Procès de réhabilitation, t. II, p. 269, Google

En août 1885, le père Ayroles, de la Compagnie de Jésus, publiait sous ce titre : Jeanne d’Arc sur les autels, un livre destiné à établir la nécessité de canoniser au plus tôt Jeanne d’Arc et de célébrer annuellement sa fête dans toutes les églises de France. […] Quatre mois après, en décembre 1885, sur la proposition du père Delaporte, de la Compagnie de Jésus, les membres du congrès catholique tenu à Rouen votèrent à l’unanimité une adresse au pape pour solliciter la béatification de Jeanne.

Sur l’établissement jésuite à la Sauve.

Louis Bertrand, Histoire des séminaires de Bordeaux et de Bazas, 1894, p. 291, note 2, Google.

M. Martial, supérieur de l’Institution libre de Bazas, écrivait le 6 juin 1850 à M. de Pichard :

Les Jésuites ont dû prendre possession de La Sauve le 1er juin pour y avoir leur maison au mois de novembre prochain.

Sur la maison de Vals.

Georges Rigault, Histoire générale de l’Institut des frères des écoles chrétiennes, 1937, p. 100, Google.

Par bonheur, [le Frère Bernard-Louis] sut que les Jésuites consentiraient volontiers la location de leur scolasticat de Vals, en sa majeure partie. Les petits novices s’y transportèrent, en février 1885. En, novembre, ils formaient une troupe de cent vingt têtes joyeuses autour du Frère Directeur. Celui-ci les quittait dès 1887 pour s’engager dans une carrière étonnamment vaste

Citations :

- Pierre Lanéry d’Arc, Le culte de Jeanne d’Arc au XVe siècle (1887), note 44, 46 et 47.

- Abbé Stéphen Coubé, L’Âme de Jeanne d’Arc (1910), note 62.