Étude

La famille de Jeanne d’Arc Son séjour dans l’Orléanais d’après des titres authentiques récemment découverts

par

(1878)

Éditions Ars&litteræ © 2017

I Avant-Propos

Les savants travaux consacrés de nos jours à la vierge de Domrémy ont couronné sa noble et sainte figure de la seule auréole qui désormais soit digne d’elle, la pure auréole de la vérité historique.

À de moindres hauteurs assurément, mais dans un rang honorable encore, la patriarcale famille au sein de laquelle Jeanne reçut le jour a droit aussi à de sérieuses études.

Pieux gardiens de la chaste enfance de la Pucelle, ces simples cultivateurs déposèrent dans son cœur le germe de ses héroïques vertus. Ils l’accompagnèrent en ses expéditions militaires, puis délaissés, comme elle-même l’avait été durant son cruel martyre, ils consacrèrent leur vie à réhabiliter son souvenir.

Une légitime curiosité invite donc à suivre, dans le lointain des temps, les héritiers d’un si beau nom, et à puiser des notions certaines à leur égard dans des documents dignes de foi.

Cette tâche semble particulièrement incomber à la province en laquelle les plus proches parents de Jeanne d’Arc vinrent, peu d’années après sa mort, chercher une nouvelle patrie.

Si Orléans a mérité l’honneur de voir son nom inséparablement uni au nom béni de la libératrice de la France, ce n’est pas seulement, en effet, pour avoir été le but spécial de sa mission et le théâtre de ses premiers triomphes ; la noble cité a mieux encore et plus complètement rempli sa tâche ; tandis que, par de publics hommages, elle témoignait de sa religieuse gratitude envers l’héroïque jeune fille, elle donnait en même temps asile à sa famille et lui assurait une douce aisance au sein d’une filiale hospitalité.

Peut-être, au cours de cette étude, éprouverai-je plus d’une fois le regret de voir les documents et les faits que je soumets à l’appréciation du lecteur en désaccord avec des traditions depuis longtemps acceptées. Si des textes authentiques, heureusement retrouvés, m’imposent certaines modifications aux opinions émises par mes savants devanciers, ma respectueuse déférence pour leurs consciencieux travaux n’en subira du moins aucune atteinte. L’inévitable condition des recherches historiques est de s’épurer incessamment par des rectifications successives ; de recueillir avec soin les faits déjà mis en lumière, et de chercher par de nouveaux efforts à s’approcher de plus en plus de la vérité.

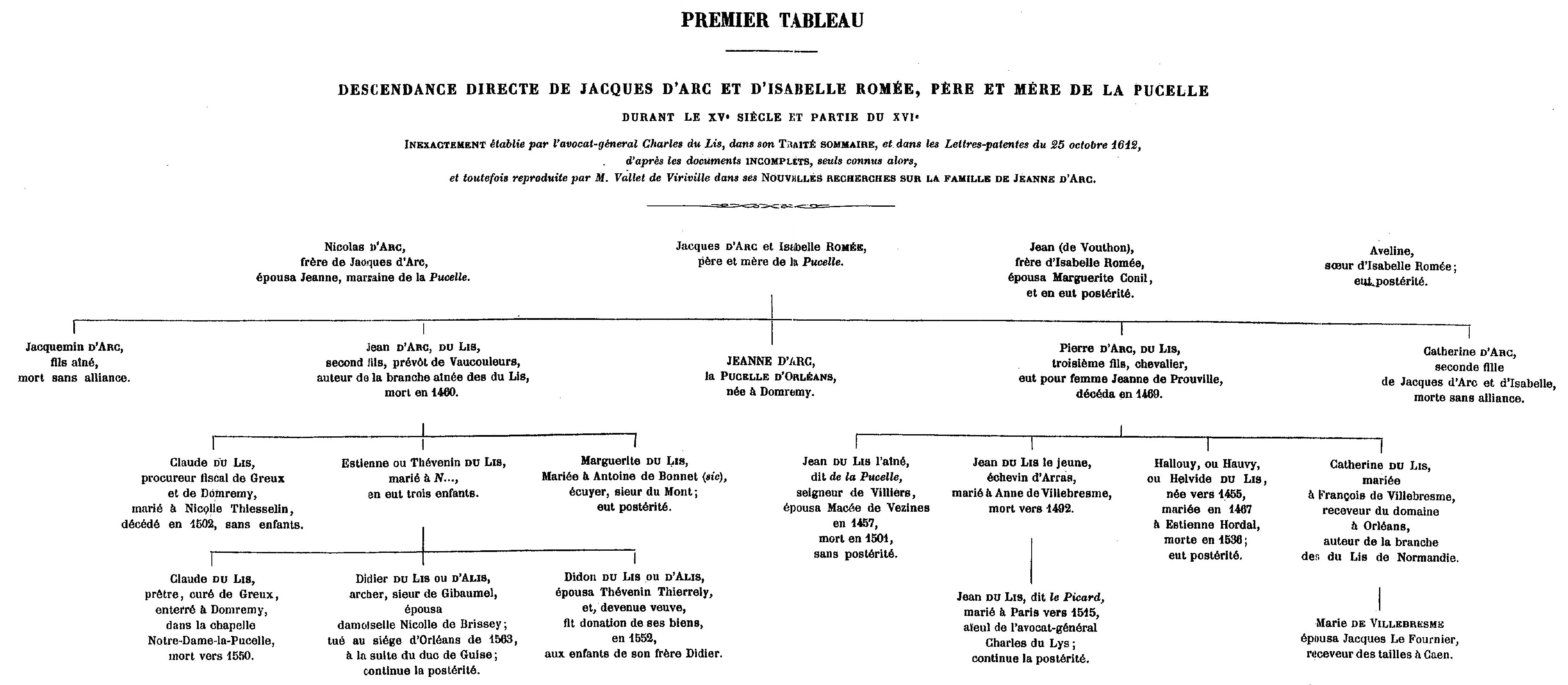

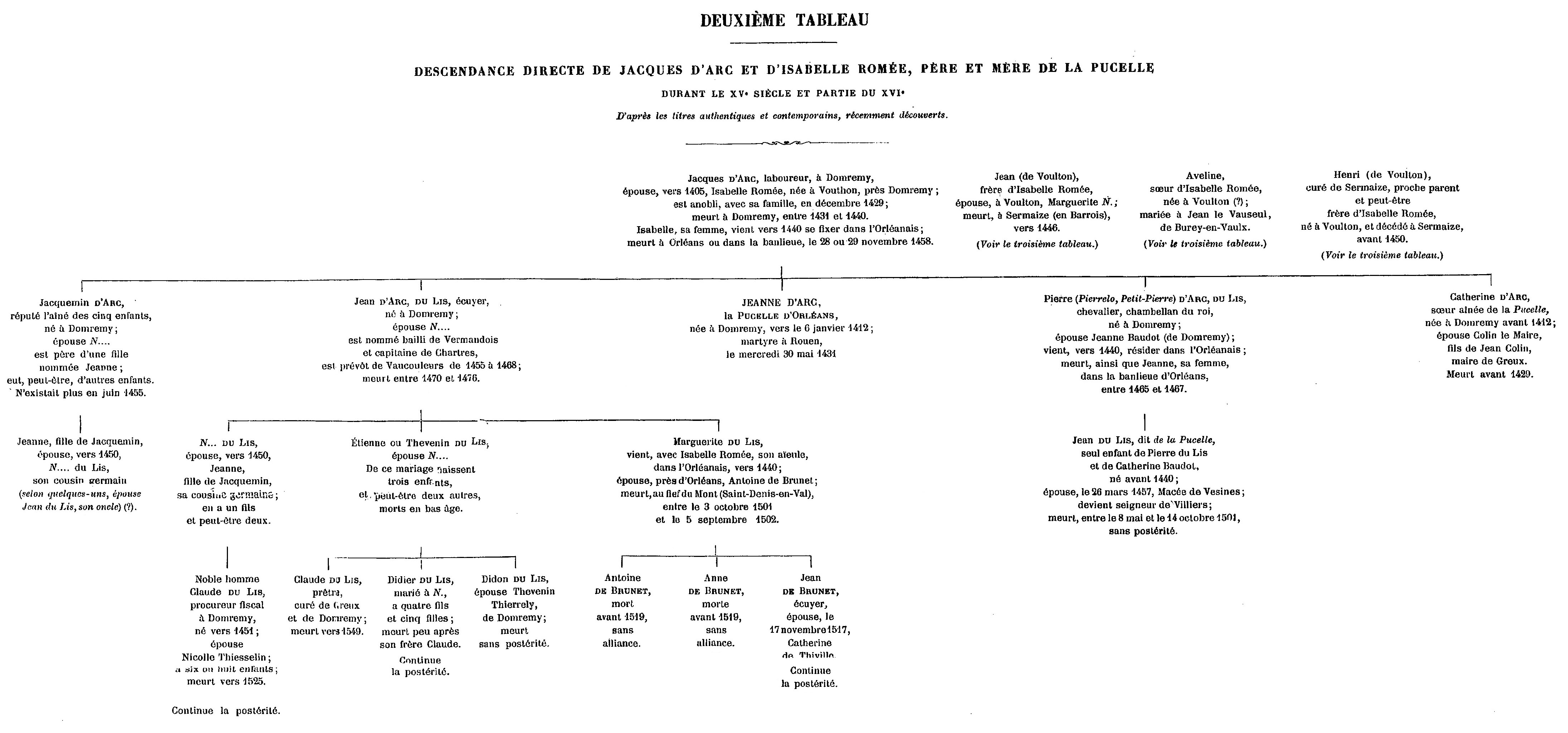

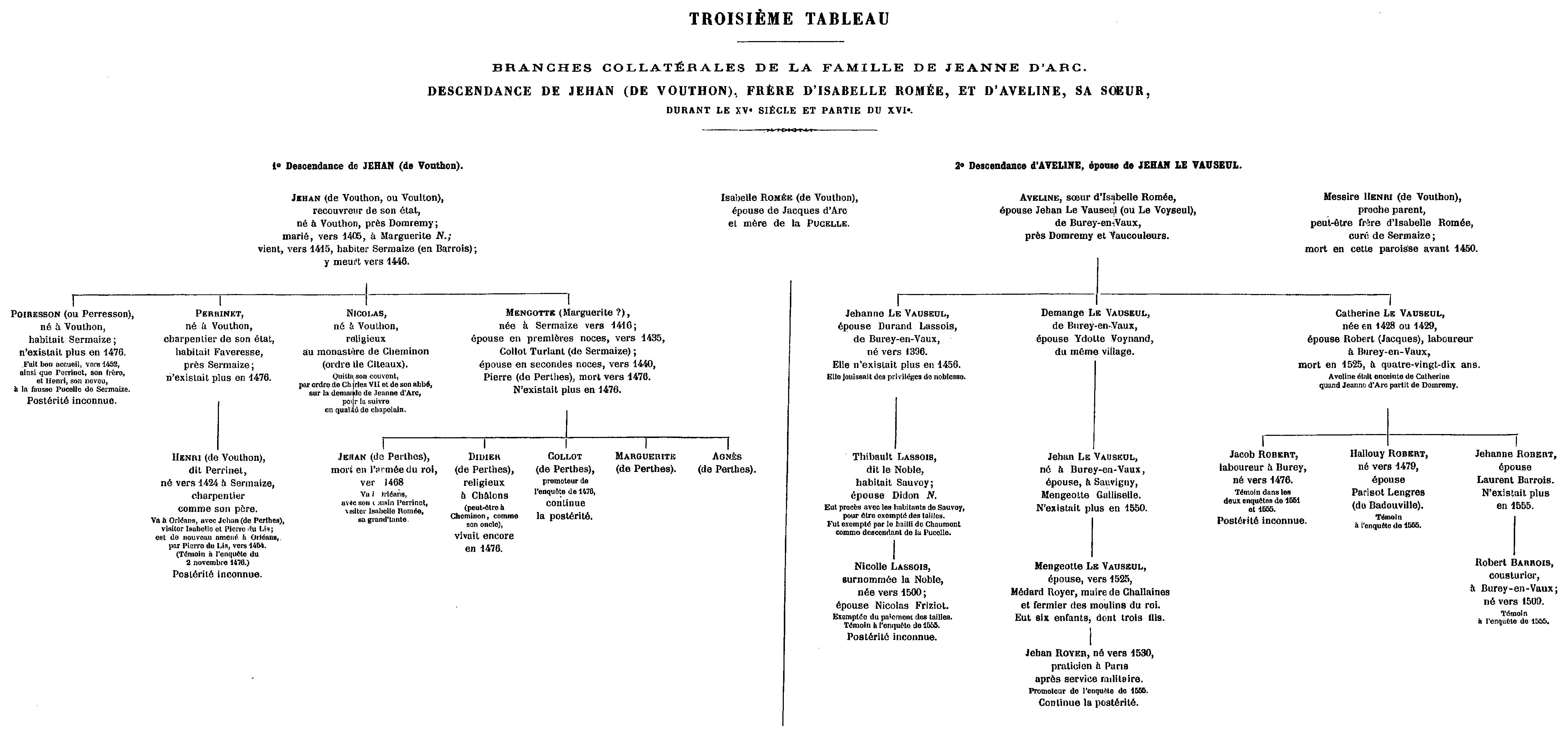

II Notions générales

Jacques d’Arc1, pauvre laboureur de Domrémy, eut d’Isabelle Romée, son épouse2, trois fils et deux filles : Jacquemin, l’aîné des enfants ; Jean, qui fut prévôt de Vaucouleurs ; Pierre, honoré du titre de chevalier ; Jeanne, l’immortelle héroïne ; une autre fille enfin, nommée Catherine, jusqu’à présent peu connue, et sur laquelle nos nouveaux documents révèlent d’intéressants détails3.

Au mois de février 1429, Jeanne, à peine âgée de dix-sept ans, obéissant aux voix qui lui commandaient de quitter son village pour aller délivrer Orléans et faire sacrer le roi à Reims, après avoir versé bien des larmes, partait enfin de Vaucouleurs. À la pensée que la pieuse enfant allait se trouver seule au milieu de ces hommes d’armes dont l’indiscipline était la terreur des campagnes, ses parents désolés abandonnèrent, à leur tour, leur chaumière et leurs champs, pour la suivre. Ils voulaient la protéger contre les dangers qu’elle allait courir, ou du moins les partager avec elle.

Jacquemin paraît être resté à Domrémy4.

Quelques chroniques affirment, sans beaucoup de preuves, il faut l’avouer, que le père et la mère de Jeanne assistaient à la première audience que lui accorda Charles VII5. Du moins semble-t-il certain qu’ils étaient près d’elle dans plusieurs de ses expéditions militaires.

Ses deux frères, Jean et Pierre, l’accompagnaient certainement : — à Chinon lorsqu’elle s’y rendit près de Charles VII6 ; — à Tours, quand, armée et équipée, par ordre du roi, elle y fit peindre sa bannière7 ; — à Blois, lorsqu’on y préparait, pour secourir Orléans, un convoi de munitions et de vivres ; — à Orléans enfin, le 29 avril 1429, quand le soir, à huit heures, à cheval, armée de toutes pièces, entourée des bourgeois et capitaines, elle y entrait saluée de tous, comme un ange envoyé du ciel8.

Les noms de Pierre et de Jean d’Arc sont plusieurs fois inscrits dans les vieux comptes de ville d’Orléans9.

L’un et l’autre combattaient à côté de leur sœur, dans sa glorieuse campagne de la Loire.

À Reims, Jeanne victorieuse associait son père, sa mère, ses frères et son oncle Laxart aux honneurs de son triomphe10.

Cinq mois après, dans un élan, trop peu durable, de reconnaissance, Charles VII conférait la noblesse à la famille de sa libératrice et lui concédait, avec le beau nom de du Lis, le droit de porter sur son écu les lis de France et la couronne royale soutenue par l’épée de la Pucelle11.

Enfin, à la fatale sortie de Compiègne, Pierre fut fait prisonnier avec sa sœur et demeura longtemps captif du bâtard de Vergy12.

On ignore ce que devinrent les parents de Jeanne d’Arc pendant les longs mois de son inique procès et durant les années qui le suivirent. L’oubli qui s’était fait autour d’elle s’étendit aussi sur les siens. Le cœur brisé de douleur, ils allèrent vraisemblablement cacher leurs larmes dans leur chaumière de Domrémy, et y reprendre leurs rustiques travaux.

Si sainte qu’eût été la mort de l’héroïque victime, l’inconsciente réprobation qui s’attachait alors aux condamnations en matière de foi pesait sur sa mémoire comme un funèbre linceul. Orléans, fidèle à sa foi première, protestait seul, chaque année, contre l’odieuse sentence par un culte religieux de gratitude et de respect.

Ces solennels hommages déterminèrent, sans doute, plusieurs des proches parents de la Pucelle à quitter leur pays natal pour fixer leur séjour dans la province hospitalière où le souvenir de la noble fille était si hautement honoré.

C’est ainsi que, vers les premiers jours de juillet 1440, Isabelle Romée, devenue veuve, arriva à Orléans, et reçut des procureurs de la ville un affectueux accueil. Elle amenait avec elle une de ses petites-filles, Marguerite, fille de Jean, prévôt de Vaucouleurs.

Pierre, rendu à la liberté, après avoir acquitté sa rançon, accompagné de sa femme et de son jeune fils, suivit de près sa mère, si même il ne l’avait précédée13.

Jean, nommé bailli de Vermandois, puis prévôt de Vaucouleurs, dut nécessairement demeurer où l’appelaient ces honorables fonctions14.

Jacquemin, l’aîné des trois frères, resta, cette fois encore, à Domrémy.

Quelles furent, après cette séparation, les alliances et la postérité de la famille de Jacques d’Arc scindée, pourrait-on dire, en deux branches ?

Quelles ont été tout spécialement, en notre province, la position sociale, la fortune, la résidence habituelle, la descendance enfin des parents de la Pucelle qui vinrent y constituer la tige orléanaise de cette illustre race ?

L’examen successif de ces diverses questions sera l’objet de ce travail.

Une grande obscurité a, jusqu’ici, régné sur ces souvenirs, dignes pourtant d’un véritable intérêt.

La rareté des documents, le sens inexactement apprécié de quelques formules de langage, des traditions erronées, passées à l’état légendaire, ont donné lieu, dans plusieurs écrits modernes, à des affirmations peu fondées.

Je m’estimerais heureux si les titres depuis longtemps oubliés, que de patientes recherches ont fait tomber sous mes yeux, rapprochés de ceux que nous possédions déjà, aidaient à rectifier de regrettables erreurs, et éclairaient de quelques utiles indications un champ d’étude où il y a beaucoup encore à recueillir.

III Principaux historiens de la famille de Jeanne d’Arc

Étienne Pasquier, dans ses Recherches de la France15, après un chaleureux hommage à la vierge de Domrémy, a, le premier, consacré quelques pages à la mémoire de ses frères.

Presque en même temps, Charles du Lis, avocat général à la Cour des aides, ami et commensal de Pasquier, publiait très-brièvement, d’abord en 1610 et 1612, puis avec plus de développements en 1628, sous le titre de : Traité sommaire, tant du nom et des armes que de la naissance et parenté de la Pucelle d’Orléans et de ses frères, des détails intéressants et peu connus sur la famille de Jeanne d’Arc.

Ce précieux travail est le point de départ de tout ce qui depuis a été écrit à ce sujet.

Charles du Lis descendait au cinquième degré d’un des frères de la Pucelle. Il avait épousé, vers l’année 1595, Catherine de Cailly, dont un des aïeux, Guy de Cailly, le 29 avril 1429, reçut Jeanne d’Arc en son manoir de Reuilly, paroisse de Chécy. Cette famille orléanaise avait, paraît-il, conservé d’affectueux rapports avec messire Pierre d’Arc et Jean son fils, qui, l’un et l’autre, durant soixante ans, possédèrent d’importants domaines en ces localités 16.

Les alliances de Charles du Lis, les hautes fonctions qu’il occupait, ses relations habituelles avec les savants de son temps, lui permettaient, mieux qu’à tout autre, de puiser aux meilleures sources des renseignements aussi certains qu’il était possible de l’espérer alors17.

Ce premier essai, quel qu’en soit le mérite, n’est toutefois exempt ni de lacunes, ni d’obscurités, ni même d’erreurs considérables, bien qu’excusables assurément en l’état des documents et des faits connus, lors de sa publication18.

Le Traité sommaire, devenu fort rare, a été réédité en 1856 par M. Vallet de Viriville et enrichi d’intéressantes notices.

Deux ans auparavant (1854), M. Vallet avait personnellement publié, sous le titre de : Nouvelles recherches sur la famille et sur le nom de Jeanne d’Arc, dite la Pucelle d’Orléans, un écrit de peu d’étendue, mais dans lequel de curieux détails sont mis en relief, avec la profonde érudition qui caractérise les travaux de cet auteur.

La plupart des inexactitudes échappées à Charles du Lis y sont malheureusement reproduites19.

De La Roque, en son Traité de la noblesse, consacre un chapitre spécial à Jeanne d’Arc et à quelques membres de sa famille, sous ce titre : La noblesse de Jeanne Day ou Darc, Pucelle d’Orléans, dite du Lis, etc.20.

Il s’est surtout appliqué, en ce chapitre, à indiquer les lettres-patentes et arrêts obtenus dans la seconde moitié du XVIe siècle et au commencement du XVIIe par diverses familles, et principalement par les Le Fournier (de Normandie), pour être maintenus, comme descendants collatéraux de la Pucelle, dans la jouissance des privilèges et immunités nobiliaires.

À ces documents officiels, par lui soigneusement recueillis, l’auteur ajoute, trop facilement peut-être, quelques traditions beaucoup moins justifiées.

Il mentionne également les lettres-patentes obtenues de Louis XIII par Charles du Lis, le 25 octobre 1612, ainsi que le Traité sommaire, auquel il emprunte plusieurs détails, tout en restant fort sobre d’éloges à son égard21.

Nos vieux historiens Orléanais : Lemaire, Symphorien Guyon, le doyen Charles de la Saussaye, chaleureux admirateurs de notre sainte libératrice, gardent, et l’on a quelque droit de s’en étonner, un silence absolu sur la venue et le long séjour de ses proches parents au sein de notre province.

Nos modernes annalistes en parlent plus au long, mais pour mêler à de véridiques récits des affirmations toutes gratuites et de nombreuses erreurs22.

Quant aux ouvrages spécialement consacrés à l’histoire de la Pucelle, s’ils disent quelques mots de sa famille, c’est toujours d’une manière sommaire et sans se préoccuper des détails23.

Une heureuse émulation appelle en ce moment, sur ce sujet trop longtemps négligé, de sérieux et patriotiques efforts.

Avec un zèle digne d’éloges, l’érudit archiviste du Loiret, M. J. Doinel, explore courageusement les vieilles minutes de nos études de notaires, pour rechercher, dans la poussière de ces dépôts oubliés, quelques documents sur Jeanne d’Arc et sa famille.

De précieuses découvertes ont récompensé ses laborieuses investigations ; plusieurs titres d’un véritable intérêt ont été par lui publiés ; quelques autres qu’il a bien voulu me communiquer m’ont utilement servi pour ce travail.

Il me sera permis d’ajouter que deux graves historiens : M. de Bouteiller, ancien député de Metz, et M. le baron de Braux, arrière-petit-neveu de Jeanne d’Arc, préparent, avec une consciencieuse persévérance, un ouvrage spécial sur la descendance de la Pucelle. Bien qu’ayant particulièrement pour objet la généalogie, continuée jusqu’à nos jours, des branches lorraines et normandes, cette œuvre, impatiemment attendue, jettera de précieuses lumières sur d’importantes questions que je m’estime heureux d’étudier avec ces savants auteurs.

IV Arrivée d’Isabelle Romée à Orléans ; la ville lui sert une pension jusqu’à sa mort

Orléans, quand la mère de Jeanne vint, vers 1440, lui demander asile, ne se borna pas envers elle à un affectueux, mais stérile accueil. La ville pourvut à ses besoins avec une régularité qui ne se démentit pas, depuis son arrivée jusqu’à sa mort. Cette sollicitude toute filiale est constatée, dès les premiers jours, sur le registre de 1440, en termes naïfs et touchants que j’aime à reproduire ici :

À Henriet Anquetil et Guillemin Bouchier, pour avoir gardé et gouverné Isabeau, mère de Jehanne la Pucelle, tant en sa maladie comme depuis, et y a esté depuis le vije jour de juillet jusques au derrenier jour d’aoust, c’est assavoir audit Henriet ix liv. xij s. parisis, et audit Guillemin Bouchier lvij s. ij d. p., pour pain et vin. — Pour ce xij liv. ix s. ij d. p.

À la chambrière, qui estoit à feu messire Bertran, phizicien, qui avoit gardé ladite malade, pour ce iiij s. p.

À Henriet Anquetil, pour la despence de ladicte Ysabeau, et de marchié fait à lui de quarante-huit solz parisis par mois ; pour ce, pour demi-mois de septembre, xxiiij s. p.

À lui, le xxixe jour de septembre, pour l’autre demi-mois, pour ce xxiiij s. p.

À lui, le xiije jour d’octobre, pour demi-mois, pour ladite cause, pour ce xxiiij s. p.

À lui, le xxvije jour d’octobre, pour l’autre demi-mois, pour ce xxiiij s. p.

À ladite Ysabeau, mère de Jehanne, pour le mois de novembre, pour ce xlviij s. p.24.

Et plus loin :

A Ysabeau, mère de Jehanne, pour sa nourriture, pour le mois de décembre [1440], et par l’ordonnance de la chambre, pour ce xlviij s. p.25.

Isabelle Romée paraît avoir quitté la maison d’Henriet Anquetil vers la fin d’octobre 1440, car on voit que la pension mensuelle de novembre et des mois suivants est inscrite à son nom personnel.

Peut-être son fils Pierre, arrivé avec sa famille à Orléans, l’avait-il déjà recueillie chez lui.

Depuis lors, et durant plus de dix-huit années, jusqu’au 28 novembre 1458, jour de sa mort, ces paiements de 48 sols parisis26 par mois, soit 28 livres 8 sols parisis ou 36 livres tournois par an, sont régulièrement inscrits, tantôt isolément, tantôt pour plusieurs mois à la fois, dans les comptes de commune. Ils sont habituellement suivis de quelqu’une des phrases suivantes :

À Ysabeau, mère de Jehanne la Pucelle, pour don que la ville lui fait ;

À Ysabeau, mère de la Pucelle, pour lui aidier à vivre et quérir ses nécessités ;

À Ysabeau, mère, de la Pucelle, en charité, pour lui aidier à vivre.

Le chiffre peu élevé de cette allocation, et les formules qui l’accompagnent d’ordinaire sur les registres, ont fait penser à quelques personnes que, durant son séjour à Orléans ou aux environs, la mère de Jeanne d’Arc y vivait dans un état précaire, presque voisin de l’indigence.

D’incontestables documents permettent d’établir que cette appréciation est mal fondée. Il suffit d’abord de voir, dans nos vieux comptes de ville, quelle était à cette époque, au sein de nos provinces, l’extrême simplicité des mœurs et le modique prit des choses nécessaires à la vie.

Dans ces siècles si différents de nos habitudes actuelles, les présents offerts par la cité aux plus éminents personnages consistaient en quelques mesures de blé ou d’avoine, en quelques pintes de vin présentées dans des vases d’étain, en quelques poissons, lapins ou levrauts, en quelques chapons de haulte gresse.

Quand les procureurs de la ville se réunissaient pour les plus importantes affaires, alors qu’ils payaient généreusement, soit des deniers communs, soit de leurs propres épargnes, de la poudre, du salpêtre, des canons, des milliers de traits pour aider à reconquérir la France, ils inscrivaient avec une touchante simplicité, au compte des dépenses, un ou deux sols de pain, de cerises ou de cerneaux, achetés pour leur déjeuner, après la séance.

Un prédicateur recevait alors xvj sols d’honoraires pour un sermon solennel27.

Le receveur des deniers communs, trente-deux livres parisis par an à Orléans28 ; et trente livres à Blois.

Le traitement annuel du doyen de l’église collégiale de Saint-Pierre-le-Puellier était de trente livres29.

Un haut fonctionnaire du duché, Hue de Saint-Marc, gouverneur de Blois, avait pour gages, comme on disait alors, soixante-six livres tournois chaque demi-année30.

Un homme de peine gagnait de un à deux sols par jour ; quatre sols payaient la journée d’un bon cheval.

Une mine de froment (un tiers d’hectolitre) valait en moyenne dix à douze sols, une mine d’avoine cinq à six sols, une pinte de vin six à huit deniers.

Le loyer des maisons bourgeoises, de celles par exemple habitées par les chanoines de la cathédrale, variait de dix à quatorze livres par an et s’élevait rarement à quinze livres, bien qu’elles se louassent à l’enchère31.

En de telles conditions, l’allocation mensuelle de 48 sols parisis, soit 36 livres tournois par an, était réellement plus que suffisante pour subvenir aux besoins de la mère de la Pucelle.

Henriet Anquetil, dans son marché avec la ville, n’avait pas d’ailleurs demandé davantage pour la recevoir et la nourrir en son hôtel.

Les formules souvent ajoutées aux mentions de paiement : En charité, pour lui aidier à vivre et quérir ses nécessités, etc., doivent également s’interpréter d’après les habitudes de langage usitées alors.

Les mots : en charité, n’avaient pas le sens d’aumône que nous lui donnons habituellement aujourd’hui, mais celui du latin caritas, amitié, bienveillance, etc. Caritas, dit Ducange, don volontaire et gratuit

, quod gratis conceditur, non ex debito, vel consuetudine32.

La locution : pour lui aidier à vivre, fréquemment employée dans les écrits du temps, signifie d’ordinaire : accroître l’aisance du donataire, plutôt que subvenir à ses besoins essentiels.

Nous lisons ainsi dans nos comptes de commune et de forteresse :

Payé à M. Pierre Paris, avocat et conseiller de la ville d’Orléans, pour don à luy fait pour luy aidier à vivre et soustenir son estat, xl liv. p.

À maître Jean, le canonnier (qui commandait l’artillerie des assiégés), pour don à lui fait le 3 juin, pour lui aidier à vivre, viij liv. p.33.

Dans un compte du receveur général des finances du Languedoc, maistre Jehan Brehal, docteur en théologie, inquisiteur de la foi au royaume de France, reçoit du roi, au mois de décembre 1452, trente-sept livres dix sols pour soy aidier à vivre, au fait de l’examen du procès de feu Jehanne la Pucelle34.

Philippe de Commines, enfin, racontant comment Louis XI, alors dauphin, se réfugia auprès du duc de Bourgogne, pour éviter le ressentiment de son père, s’exprime en ces termes :

Durant qu’il estoit fugitif de son père, le roi Charles VII, il fut receu et nourri six ans (par le duc de Bourgogne), ayant deniers de luy pour son vivre35.

Ces exemples, qu’il serait facile de multiplier, suffisent à faire apprécier le vrai sens de ces formules, inexactement interprétées par quelques auteurs, et la valeur réelle de la subvention annuelle donnée à Isabelle Romée. Ce n’était donc pas une aumône que la ville faisait à la mère de la Pucelle, mais une pension suffisant à une honnête aisance, égale aux traitements de fonctionnaires d’un rang honorable et considéré.

V Pierre du Lis prend à bail emphytéotique la ferme de Bagneux, appartenant au chapitre de l’église d’Orléans

À son arrivée dans l’Orléanais, la famille de Jeanne d’Arc était, paraît-il, dans une très-grande gêne :

Avons reçu, [disent les lettres du duc d’Orléans, du 28 juillet 1443, dont il sera parlé ci-après], l’humble supplication de notre bien-amé messire Pierre du Lis, chevalier, contenant […] que par fortune des guerres […] a perdu tous ses biens, tellement que à peine a de quoi vivre et avoir la vie de sa femme et de ses enfants…

Il n’en pouvait être autrement. La fortune de la famille d’Arc, à Domrémy, était des plus modestes. Les dons peu considérables de Charles VII aux frères de la Pucelle avaient été absorbés par leurs dépenses de guerre, et le petit patrimoine de Pierre était devenu insuffisant pour acquitter personnellement sa rançon36.

Isabelle Romée et son fils durent donc, jusqu’à ce qu’ils eussent trouvé quelque honorable moyen de subvenir à leurs besoins, se fixer tout d’abord dans la ville même où de vives et utiles sympathies leur étaient acquises. Mais le séjour de notre vieille cité, telle qu’elle était alors, entourée de ses faubourgs en ruines37, avec sa population commerçante et universitaire, tumultueuse, agitée, serrée en d’étroites maisons ouvrant sur des rues plus étroites encore, devait offrir peu de ressources et surtout peu d’attrait à cette famille de pauvres cultivateurs accoutumés dès l’enfance aux travaux des champs, au soin des troupeaux, à l’air calme et pur des vallées de la Meuse.

Ils devaient désirer, semble-t-il, loin du bruit et de l’oisiveté de la ville, quelque paisible culture mieux appropriée à leurs laborieuses habitudes.

Un précieux document, oublié dans les vieux registres du chapitre de Sainte-Croix d’Orléans, où j’eus l’heureuse fortune de le rencontrer il y a quelques années, vint justifier ces prévisions, et jeter une lumière inattendue sur le problème historique dont je cherchais la solution.

L’église de Sainte-Croix possédait en la paroisse Saint-Aignan de Sandillon, à deux lieues à l’est d’Orléans, sur la rive gauche de la Loire, la ferme de Baigneaux, comprenant, outre ses bâtiments d’exploitation, en assez mauvais état, paraît-il, 170 à 180 arpents de terres labourables baignées par les eaux du fleuve38.

Pierre du Lis eut la pensée de prendre à bail cette métairie ; mais la régularité de la gestion ecclésiastique exigeait qu’une personne d’une solvabilité connue se portât caution des engagements par lui contractés envers le chapitre. Un ami dévoué, que Pierre du Lis avait en la paroisse de Chécy, lui apporta ce précieux concours.

Jean Bourdon, écuyer, chef d’une famille considérable à cette époque, avait à Chécy d’importantes propriétés, et de plus y tenait en fief, du domaine, la plupart des vastes îles existant alors dans le lit de la Loire, entre cette commune et celle de Sandillon39.

C’était de lui ou de l’un de ses proches qu’avait pris nom l’île aux Bourdons en la paroisse de Chécy où, le 28 avril 1429, Jeanne, arrivant de Blois par la rive gauche pour ravitailler Orléans, arrêta son convoi de munitions et de vivres, pour le transborder dans les chalands envoyés de la ville40.

Il n’est pas invraisemblable que ce fait militaire, accompli sur les terres dont jouissait Jean Bourdon, eût créé entre lui et Pierre d’Arc, qui accompagnait sa sœur, des liens d’amitié que quelques années de séparation n’avaient pu rompre. Toujours est-il que le dernier jour de février 1441 (1442 nouv. st.) Pierre du Lis, sous la caution de Jean Bourdon, prenait la métairie de Baigneaux à bail emphytéotique pour lui, sa femme et son fils, et, par devant Denis de la Salle, notaire au Châtelet d’Orléans, passait l’acte dont suit la teneur41 :

Mestaierie de Baigneaux.

Le mercredi derrenier jour de janvier 1441 (1442 n. st.), Messire Pierre du Lis, chevalier, chambellan du roy nostre sire, et dame Jehanne sa femme, du pays de Bar, à présens demourant à Orléans, o l’auctorité, etc., confessèrent avoir prins à la vie d’eulx deux et de Jehan du Lis leur filz, et au survivant d’eulx trois, de chappitre de l’Église d’Orléans, en la présence de messire Philippe Scheust, leur bourcier, et à commencer du jour de Toussaint qui sera en l’an mil CCCC quarante et trois, la mestaierie, terres et appartenances de Baigneaux, assise au vau de Laire (sic), et d’icelle mestaierie, terres et appartenances ferons [faire] les prouffis leurs lesdites vies durant, pour la quantité de sept muids de grains, c’est assavoir : quatre muids de blé seigle et trois muids avene, mesure d’Orléans et rendus chacun an [à Orléans, ès greniers du dit chappitre, de rente ferme ou pension] lesdites vies durant, et à rendre et paier desdits preneurs et de chacun d’eux pour le tout, sans division, auxdits bailleurs, à leurs successeurs bourcier et procureur, ou au porteur de ces lettres, chacun an et par la manière [ancienne] que dit est au terme de Saint-Remy, dont le premier terme et payement commencera au terme de Saint-Remy qui sera en l’an mil CCCC quarante et quatre, auquel terme ne et autres trois termes de Saint-Remy après ensuyvant ne sera tenu paier chacun an, durant lesdits quatre ans, que quatre muids de blé seigle, et les autres années après enssuivant, seront tenus de payer par chascun an toute la dite moison, les dites vies durant, et seront tenus les dits preneurs de repparer et mectre en estat deu ledict hostel et closture d’icelui hostel, et icelui mis, tenir, soustenir et maintenir en bon estat les dites vies durant, et en la fin d’icelles vies laisser en bon et suffisant estat.

Et de paier et faire ce que dit est s’est constitué et établi pleige principal, faiseur et paieur, pour les dits preneurs et à leur requeste, et des couls et intérests, Jehan Bourdon, escuier, demourant en la paroisse de Chécy.

Et se le dit fils seurvit ses père et mère, sera tenu de soy venir [obliger envers les dits de chappitre] dedans la fin de l’an après ensuivant les morts de ses dits père et mère ; et en deffaut de ce faire, pourront iceux bailleurs reprendre leur dit héritage en leur main et en faire ce qui leur plaira, etc… promettant non venir contre, etc… obligeant, etc…

La minute de l’acte porte au bas la mention suivante :

Jehan Bourdon.

Les dits chevalier et dame ont promis au dict escuier de l’acquicter, garantir, délivrer et deffendre envers lesdiz sieurs de ce qu’il a plaigé envers iceulx de la prise et choses dessus dictes, et sur ce le garder de tous intérest et dommaige, obligent, etc…

Quelques détails inscrits dans cet acte doivent être particulièrement signalés.

La longue durée du bail révèle tout d’abord l’intention arrêtée de Pierre du Lis et de sa famille de se fixer définitivement dans l’Orléanais.

Pierre y déclare : demourer à présent à Orléans ; dans tous les actes ultérieurs il est dit constamment avoir sa résidence en quelqu’une de ses propriétés rurales : soit les Isles de Chécy, soit Luminard, paroisse de Saint-Denis-en-Val ; le plus souvent Bagneaux, paroisse de Saint-Aignan de Sandillon.

Sa femme est inscrite, en ce bail, sous le nom de Jehanne du pays de Bar, appellation conforme à l’usage du XVe siècle, qui d’ordinaire désignait les femmes, celles surtout de moyenne condition, par leur nom de baptême, joint à celui du lieu de leur naissance. Charles du Lis, dans son Traité sommaire, et divers actes publics faits en Normandie à la fin du XVIe siècle et reproduits par de La Roque42, la nomment : Damoiselle Jehanne de Prouville43. L’enquête de 1502 nous révélera que son vrai nom était Jehanne Baudot.

Obligation est imposée au fils des preneurs de venir, dans l’année du décès de ses père et mère, s’engager de nouveau, envers les bailleurs, à remplir les conditions souscrites.

J’ai eu la satisfaction de retrouver, dans les vieux registres du chapitre, ce nouvel acte de reprise de bail, qui fera connaître, très-approximativement, la date, jusqu’à présent ignorée, de la mort de Pierre du Lis.

Je le publierai textuellement ci-après.

Les titres de messire, de chevalier et de chambellan du roi, inscrits par le notaire, témoignent du rang qu’occupait ce frère puîné de la Pucelle.

On verra reparaître, dans l’acte de reprise fait après la mort de Pierre du Lis, la qualification de chambellan du roi qui lui est ici donnée.

Quant au titre de chevalier, qui lui fut constamment attribué, les lettres-patentes octroyées par Louis XIII à Charles du Lis, le 25 octobre 1612, et plusieurs auteurs, d’après cet acte officiel, n’en font remonter la concession en faveur de Pierre d’Arc qu’aux lettres du duc d’Orléans, du 28 juillet 1443, relatives à la jouissance emphytéotique de l’Île-aux-Bœufs44.

Les lettres-patentes de 1612 commettent sur ce point une évidente inexactitude.

La donation du 28 juillet 1443 désigne formellement le frère de la Pucelle sous le titre de messire et de chevalier45. Dès lors, loin de lui octroyer cette qualification, elle constate implicitement qu’il en avait déjà la possession. Si le jour précis où ce titre lui fut accordé nous est encore inconnu, du moins est-il certain que ce jour est antérieur au 28 juillet 1443, et même au 31 janvier 1442, puisqu’à cette date il lui était déjà attribué, par le notaire, dans le bail du chapitre.

VI Pierre du Lis obtient du duc d’Orléans la jouissance gratuite de l’Île-aux-Bœufs, paroisse de Chécy

L’exploitation de la ferme de Bagneaux assurait à la famille de Jeanne d’Arc une position modeste, mais paisible, conforme à ses habitudes et suffisant à ses besoins. L’affectueuse sollicitude de Jean Bourdon ne tarda pas à l’accroître encore, dans des conditions plus avantageuses et plus honorables à la fois.

La paroisse de Chécy qu’habitait Jean Bourdon, et celle de Sandillon, où se trouve la métairie de Bagneaux, sont assises vis-à-vis l’une de l’autre, sur les rives opposées de la Loire ; mais l’aspect du fleuve aux XIVe et XVe siècles différait notablement de ce qu’il est aujourd’hui.

Les eaux qui, peu à peu, se sont rejetées vers le nord avaient alors, au midi, leur principal cours. Un vaste réseau d’îles, les unes soudées maintenant au val de gauche, les autres amoindries ou même complètement entraînées par le courant, existait entre les deux bords et subdivisait la masse des eaux en plusieurs bras de faible largeur. On pouvait ainsi communiquer facilement d’une rive à l’autre par des passerelles construites à cet effet, et dont quelques vestiges ont été récemment retrouvés.

J’ai essayé dans une précédente publication, à l’aide de titres publics et privés, d’aveux féodaux et d’enquêtes administratives et judiciaires, conservés dans nos archives départementales, de restituer approximativement, pour ces localités, l’ancienne physionomie de la Loire, telle à peu près qu’on peut se la figurer à cette époque46.

L’Île-aux-Bœufs, sise en la paroisse de Chécy, à proximité des terres de Bagneaux, et d’une contenance de plus de deux cents arpents de terres labourables, bois et pâtures, faisait partie de ce groupe d’atterrissements submersibles, dont l’étendue totale dépassait huit cents arpents47.

Jean Bourdon tenait cette île en fief du domaine, moyennant une modique redevance de six livres parisis par an. Par lettres de renonciation, du 26 juillet 1443, ce généreux gentilhomme consentit à s’en dessaisir en faveur de son ami, et le surlendemain, des lettres-patentes du duc Charles, datées d’Orléans, le 28 juillet 1443, faisaient donation à Pierre du Lis, dans les termes les plus flatteurs, et à titre en quelque sorte de récompense nationale, de l’usufruit de cette île, pour la même date d’entrée en jouissance, et la même durée emphytéotique que le bail de la ferme de Bagneaux, c’est-à-dire pour sa vie et celles de sa femme et de Jean son fils.

Cette charte, d’un si haut intérêt pour la famille dont je recueille ici les souvenirs, paraît ne plus exister en original. Les principaux passages en ont été primitivement publiés par Étienne Pasquier, dans ses Recherches de la France (livre VI, chap. V), et par Charles du Lis en son Traité sommaire.

Un vidimus, daté du 29 juillet 1443, a été retrouvé, il y a peu d’années, aux archives du Loiret, et publié par la Société archéologique et historique de l’Orléanais48. À raison de son importance, et de quelques modifications de lecture, je le reproduis ici textuellement49 :

Lettres de donation

de l’Île-aux-Bœufs

A tous ceulx qui ces présentes lectres verront, le bailli de Blois, salut. Savoir faisons que par Jehan des Estangs, tabellion juré du scel aux contraux de la chastellenie de Blois, ont esté teneues, veues, leues et diligemment regardées de mot à mot unes lectres saines et entières en seel et escripture, scellées en cire vermeille, sus double queue, du grant seel de Monseigneur le duc d’Orléans, desquelles la teneur s’ensuit :

Charles, duc d’Orléans et de Valoys, conte de Blois et de Beaumont et seigneur d’Ast et de Coucy, à noz amez et feaulx gens de nos comptes, général trésorier sur le fait et gouvernement de noz finances, gouverneur, procureur et receveur de nostre duchié d’Orléans, ou à leurs lieuxtenans, salut et dilection. Receue avons l’umble supplicacion de nostre bien amé messire Pierre du Lis, chevalier, contenant que pour acquicter sa loyauté envers Monseigneur le roy et nous, il s’en feust depparti de son pais et venu ou service de mondit seigneur le roy et de nous, en la compaignie de Jehanne la Pucelle sa seur, avecques laquelle jusques à son abstentement et depuis ce jusques à présent il a exposé son corps et ses biens oudit service et ou fait des guerres de mondit seigneur le roy, tant à la résistance des annemis de ce royaume qui tindrent le siège devant ceste nostre ville d’Orléans, comme en plusieurs voyages faiz et entreprins par mondit seigneur le roy et ses chefs de guerre et autrement, en plusieurs et divers lieux, et par fortune desdictes guerres a esté prisonnier desdiz ennemis, et à ceste cause vendu les héritages de sa femme et perdu tous ses biens, tellement que à paine a de quoy vivre ne avoir la vie de sa femme et de ses enfants, nous requérant très humblement que pour luy aider à ce, il nous plaise luy donner sa vie, la vie durant de luy et de Jehan du Liz, son filz naturel et légitime, les uffruiz, prouffiz, revenues et émolumens d’une ysle appelée l’Ysle aux Beufs à nous appartenant, assise en la rivière de Loire près de la Salle, au droit de Chécy, ainsi comme elle se poursuit et comporte, en comprenant environ demy arpent de ladite ysle qui est au droit de lostel de la Cour-Dieu, appelle Givrou, laquelle ysle Jehan Bourdon et autres tenoient naguières de nous à la somme de six livres parisis valant marc d’argent sept livres tournois, payant chascun an, par moitié, à deux termes, cest assavoir à Toussains et Ascension Nostre-Seigneur, et à laquelle ysle et choses dessus dictes, de nostre consentement, ilz ont naguières renoncié à nostre prouffit et pour en disposer à nostre voulenté, ainsi que plus à plain peut apparoir par lectres de renonciacion données le xxvje jour de ce présent moys de juillet, lan mil CCCC quarante et trois.

Pour quoy nous, en considéracion aux choses dessusdictes, voulans, en faveur et contemplacion de la dicte Jehanne la Pucelle, sa seur germaine, et des grands, hauls et notables services qu’elle et ledit messire Pierre, son frère, ont faiz à mondit seigneur le roy et à nous, à la compulsion et résistance desdiz ennemis et autrement, avons donné et donnons, de nostre certaine science et grâce espécial, par ces présentes, audit messire Pierre, lesdiz uffruiz, prouffiz, revenues et émolumens de ladicte ysle et choses dessusdictes, pour yceulx prandre et parcevoir doresenavant par luy et sondit filz, la vie durant d’eulz deux et de chascun d’eulx, tant comme le seurvivant d’eulx deux vivra et aura la vie ou corps.

Si vous mandons, commandons et expressément enjoingnons par ces dictes présentes et à chascun de vous, si comme à luy appartendra et aussi à tous noz autres justiciers, officiers et subgiez de nostre dit duchié, présens et avenir, que de nostre présent don, facent, seuffrent et laissent lesdiz messire Pierre et Jehan du Liz, son filz, joir et user plainement et paisiblement, ledit temps durant, de ladite ysle et choses dessus dictes, plainement et paisiblement et ycelles exploictez, avoir, prandre et percevoir les prouffiz, uffruiz, revenues et appartenances ledit temps durant, sans leur faire, mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun arrest, destourbier ou empeschement, au contraire. Et, par rapportant ces présentes ou vidimus d’icelles, collacionné en la chambre de noz comptes pour une foiz seulement, avecques recongnoissance dudit chevalier du joyssement desdictes choses, nous voulons vous, nostre receveur et tous autres qu’il appartendra, estre et demourer quictes et deschargez, le temps dessusdit durant desdictes vies dudit chevalier et de sondit filz, de la recepte des revenues dessusdictes par vous, gens de nosdiz comptes et par tous autres à qui il appartendra sans aucun contredit ou difficulté ; car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, nonobstant quelconques autres dons ou biens faiz par nous audit chevalier, non exprimez en ces présentes et quelconques ordonnances par nous faictes et à faire, de non donner ou aliéner aucune chose de nostre domaine, restraincions, mandements ou deffensements ad ce contraires. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel à ces présentes. Donné à Orléans le xxviije jour de juillet l’an de grâce mil CCCC quarante et trois. Ainsi signé par monseigneur le duc, Mgr le bastart de Vertuz, vous garde des seaulx et autres présens, D. Berthelin.

Ausquelles lectres cy-dessus transcriptes estoit atachée la vérification de honorable homme et saige maistre Jehan le Fuzelier, général conseiller de Monseigneur le duc d’Orléans, sur son signet placqué en cire vermeille, contenant ce qui s’ensuit : Jehan le Fuzelier, général conseiller, ordonné par monseigneur le duc d’Orléans, sur le fait et gouvernement de toutes ses finances comme mondit seigneur le duc, par ses lectres pattentes, données en sa ville d’Orléans, le xxviije jour de juillet derrenier passé ausquelles ces présentes sont atachées soubs mon signet, et pour les causes plus a plain contenues et déclairées en icelles, ait donné et ottroyé à messire Pierre du Liz, chevalier, frère de Jehanne la Pucelle, et à Jehan du Liz son filz, et au seurvivant d’eulx deux les uffruiz, prouffiz, revenues et émolumens d’une isle appellée l’Isle aux Beufs, appartenant à mondit seigneur le duc, assise en la rivière de Loire, près de la Salle, au droit de Chécy, ainsi comme elle se poursuit et comporte ; en ce compris environ demy arpent de ladicte isle qui est assis au droit de l’ostel de la Court-Dieu, appellée Givrou, laquelle ysle naguières souloient tenir dudit seigneur, Jehan Bourdon et autres, à six livres parisis par an, lesquelz y ont renoncié du consentement dudit seigneur : lesquelz uffruiz, prouffiz, revenues et émoluments dessusditz d’icelle ysle, ledit messire Pierre tendrait et pourrait avoir, tenir, prandre, avoir et parcevoir durant la vie d’eulx deux et de chascun d’eulx, et tant et si longuement comme le seurvivant d’eulx deux vivra et aura la vie naturelle ou corps seulement. Me consens, entant que en moy est, et qu’il me touche et appartient, à l’entérinement et accomplissement du contenu esdictes lectres tout selon pour les causes et par la fourme et manière que mondit seigneur le duc le veult et mande par icelles. Donné soubs mes saing manuel et signet, le xxixe jour dudit mois de juillet, l’an mil CCCC quarante et trois, et signée J. le Fuzelier. En tesmoing de laquelle chose nous, bailli de Blois dessusdit, à la relation dudit juré, avons fait seeller ces présentes lectres et vidimus du seel de ladicte chastellenie de Blois, le second jour d’aoust, l’an de grâce mil quatre cens quarante et trois.

Signé : Des Estangs.

Collacionné aux originaux50.

Au dos, sont inscrites les mentions suivantes :

Collatio hujus transcripti, cum litteris originalibus, datis et signatis prout ad album cavetur, facta fuit in camera compotorum Domini Ducis Aurelianensis, ij die mensis augusti, anno M.CCCC.XLIII, per me Filleul et me Tuillies.

Et plus bas :

L’an mil CCCC quarante et six, le vendredy XXVIIe jour du mois de janvier, messire Pierre du Lis, chevalier, confessa que, par vertu de ces présentes, les gens et officiers de Monseigneur le duc d’Orléans le ont lessé et lessent paisiblement joir et user de l’Isle et appartenances, contenance en usaige, et en prendre et percevoir les fruiz et revenues, pour les causes contenues en ces présentes, sans aucune chose en paier et bailler.

Signé : Maubaudet.

La donation octroyée par cet acte eut sa pleine exécution. La mention ci-dessus, inscrite au dos de l’acte, et les comptes du domaine constatent que Pierre du Lis et, après lui, Jean son fils conservèrent, leur vie durant, la jouissance gratuite de l’Île-aux-Bœufs51.

La série de documents qui vient d’être mise sous les yeux du lecteur permet donc aujourd’hui d’apprécier, sur des données à peu près certaines, la fortune dont jouissaient, en notre province, la mère et le frère de Jeanne d’Arc.

Leur revenu se composait principalement du produit, déduction faite des fermages dus au chapitre, des quatre cents arpents de terres labourables, pacages et oseraies formant les dépendances de la ferme de Bagneaux et de l’Île-aux-Bœufs, puis de la rente de 48 sols parisis, par mois, régulièrement payée par la ville d’Orléans, à Ysabeau, mère de la Pucelle.

Il s’accrut, quelques années après, d’une pension de cent vingt et une livres tournois sur le Trésor, accordée à Pierre du Lis et continuée, après sa mort, à Jean son fils.

L’époque précise où cette pension lui fut constituée ne nous est pas, jusqu’à présent, connue ; nous trouvons seulement le paiement des arrérages inscrit à la Cour des comptes à partir de 145452.

Les regrettables inexactitudes commises par plusieurs auteurs se trouvent ainsi rectifiées. On peut, dès à présent, affirmer avec assurance que, loin de n’avoir rencontré en notre province qu’une position pénible et précaire, les parents de la Pucelle, grâce à la constante sollicitude des procureurs de la ville, aux bienfaits du duc Charles et à l’affectueux appui d’amis sincères et dévoués, avaient repris, à peu de distance de la ville, là même où s’était accompli le premier acte de la délivrance d’Orléans, leurs paisibles habitudes de culture, au sein d’une laborieuse aisance et d’une honorable hospitalité.

VII Marguerite du Lis, fille de Jean, prévôt de Vaucouleurs, second frère de la Pucelle, épouse Antoine de Brunet, écuyer ; sa postérité ; sa mort

Une honorable alliance vint, à une date qu’on ne saurait en ce moment préciser, resserrer les liens qui rattachaient la famille de Jeanne d’Arc à ces rives de la Loire, devenues sa nouvelle patrie.

Marguerite, fille de Jean, prévôt de Vaucouleurs, qu’Isabelle Romée avait amenée de Domrémy avec elle, épousait un gentilhomme Orléanais nommé Antoine de Brunet, et son oncle, messire Pierre, lui constituait en dot53 la jouissance du petit fief du Mont, sis en la paroisse de Saint-Denis-en-Val, limitrophe de Saint-Aignan de Sandillon54.

C’est à tort qu’Antoine de Brunet est désigné sous le nom d’Antoine de Bonnet par Charles du Lis et d’autres auteurs. Le domaine du Mont existe encore aujourd’hui, et j’ai pu en consulter les titres. Les noms d’Antoine de Brunet (ou quelquefois du Brunet) et de Marguerite du Lis, sa femme, y sont tant de fois inscrits dans les aveux féodaux, les paiements de cens annuels à la fabrique de Saint-Donatien d’Orléans, et autres actes publics et privés, qu’aucun doute ne peut s’élever à cet égard55.

Les documents qui ont passé sous mes yeux mentionnent peu de faits importants relatifs à cette branche de la famille de la Pucelle.

Antoine de Brunet et Marguerite du Lis habitèrent constamment le domaine du Mont. Ils en eurent d’abord la jouissance, puis en devinrent propriétaires à la mort de Messire Pierre et en accrurent notablement l’étendue.

Ils prirent une part considérable aux graves incidents de la succession de leur cousin germain, Jean du Lis, seigneur de Villiers. Les intéressants détails en seront exposés au chapitre XI de cette étude.

Le 3 octobre 1501, le Prévôt d’Orléans rendait une sentence favorable aux prétentions de Marguerite du Lis ; le 5 septembre 1502, son mari, Antoine de Brunet, terminait l’affaire, en la seigneurie du Mont, par une transaction signée de lui :À cause de feu Marguerite du Lis, sa femme.

La mort de cette nièce de Jeanne d’Arc est donc comprise entre ces deux époques.

Du mariage de Marguerite et d’Antoine de Brunet naquirent trois enfants56 : Antoine et Anne, morts avant 1519, sans avoir contracté d’alliance57, et Jean de Brunet, écuyer, qui, suivant acte du 17 novembre 1519, devant Guy Pescheloche, notaire à Cloyes, épousa damoiselle Catherine de Thiville, fille de noble homme Guillaume de Thiville, seigneur de la Roche-Verd, et de damoiselle Marie de la Forêt.

Devenu veuf de Marguerite du Lis, Antoine de Brunet contracta un nouveau mariage avec Marguerite Potin, dont il eut deux enfants : Claudine, qui depuis épousa Luc de Sourches (ou Des Ouches), et un fils nommé François.

Des dissentiments paraissent s’être élevés entre Antoine et Jean son fils, né du premier mariage, et donnèrent lieu à divers actes, dont l’un nous apprend qu’Antoine, après le décès, de son cousin Jean du Lis, seigneur de Villiers, reprit personnellement le bail de la ferme de Bagneaux, car, dans, une transaction, du 25 août 1525, devant Michel Dubois, notaire, au Châtelet d’Orléans, Antoine abandonne à son fils les lieu et métairie de Bagneaux, paroisse Saint-Aignan de Sandillon, et Jean, lui rétrocède, en compensation, la métairie, de Lussault, paroisse,de Viglain, en Sologne.

Au cours de ces débats intérieurs, Jacques Groslot, chevalier, conseiller du roy en son grand conseil, bailli d’Orléans, etc., voulut acquérir, de la famille de Brunet, le fief du Mont, enclavé dans les vastes dépendances de son domaine de l’Île, au centre duquel il construisait le château aujourd’hui à demi-détruit, qui, durant les discordes religieuses du XVIe siècle, devint le foyer du protestantisme en notre Orléanais.

Marguerite Potin, par suite de partages, en était devenue propriétaire. À sa mort, ses deux enfants, Claudine, épouse de Luc de Sourches, et François de Brunet, avaient recueilli ce bien dans sa succession. Jehan de Brunet et Catherine de Thiville, sa femme, y avaient aussi conservé des droits.

Après de longs incidents, Jehan de Brunet et Catherine de Thiville, Luc de Sourches et Claudine de Brunet vendirent, par acte du 29 avril 1532, devant Nicolas Sevin, notaire, ce domaine du Mont à messire Jacques Groslot et à dame Jehanne Garrault, sa femme, administrant, dit l’acte, le négoce de son dit mari, par les occupations considérables qu’il a à l’œuvre de ses estats officiels58.

Le Mont, depuis cette vente, a fait partie des dépendances du château de l’Île.

Antoine de Brunet, époux de Marguerite du Lis, mourut de 1530 à 1531 ; son nom disparaît, à cette date, des registres censiers de la terre du Mont qui m’ont été communiqués.

Les descendants de cette nièce de Jeanne d’Arc, s’il en existe encore, ont, depuis lors, échappé à mes recherches.

VIII Le procès en réhabilitation

Si douce que fût la vieillesse d’Isabelle Romée près de ses enfants et dans la paix de ses travaux champêtres, aucun bonheur ne pouvait exister pour elle tant que ne serait pas réalisée l’unique pensée de sa vie, tant que la tache imprimée par une odieuse sentence au nom de sa noble fille ne serait pas solennellement effacée.

En 1452 se leva enfin l’aurore de cette révision depuis si longtemps attendue.

Après vingt ans de délaissement et d’oubli, contre lesquels Orléans, par ses publics hommages, protestait en vain chaque année, un prélat français, le cardinal Guillaume d’Estouteville59, indigné de l’iniquité judiciaire qui déshonorait l’histoire de sa province, conçut la généreuse pensée d’en poursuivre d’office, en sa qualité de légat du Saint-Siège près de la Cour de France, la légitime réparation.

Accompagné de l’inquisiteur de la foi, Jean Bréhal, il se rendit de sa personne à Orléans, près de la mère et du frère de l’héroïque victime. Cette première information faite à Orléans pour la réhabilitation de Jeanne d’Arc a laissé une trace précieuse en nos vieux registres de commune. On lit dans le compte de Jehan de Troyes, année 1452 :

Payé audit Pichon, le xxvje de may ensuivant (1452), pour six pintes et choppine de vin présentées à maistre Guillaume Baille et à l’Inquisiteur de la foy, lesquelz avoient mandez les procureurs pour le procès de feue Jehanne la Pucelle, à viij d. p. la pinte, vallent iiij s. iiij d. p.60

Comme si la cause qu’il prenait noblement en main eût déjà triomphé, le cardinal, en vertu de ses pouvoirs, et par lettres apostoliques données à Orléans le 9 juin 145261, accorda un an et cent jours d’indulgences à tous ceux qui, le 8 mai de chaque année, s’associeraient pieusement à la fête de la délivrance et assisteraient le lendemain au service funèbre célébré pour les victimes du siège62.

Puis, s’étant fait remettre par Isabelle Romée, et aussi par Pierre d’Arc, en son nom et en celui de Jean, son frère, une requête formelle en révision du procès, il voulut aller lui-même la déposer aux pieds du Souverain-Pontife et l’appuyer de son crédit personnel.

Ce fut ainsi d’Orléans ou de sa banlieue, ce fut des rives de ce fleuve tant de fois témoin des merveilleux exploits de la Pucelle que, sous la patriotique impulsion du cardinal d’Estouteville, se fit entendre pour la première fois la solennelle revendication de la réhabilitation de Jeanne d’Arc.

Durant trois longues années d’hésitations, cette pieuse requête dut attendra encore, près de la cour romaine, l’heure d’une tardive justice. Enfin, le 11 juin 1455, Calixte III, récemment élu, ordonna, par un rescrit pontifical, que le procès de condamnation fût publiquement révisé, et nomma, pour procéder au jugement réparateur, trois membres éminents du clergé de France : Jean Jouvenel des Ursins, archevêque de Reims, Guillaume Charger, évêque de Paris, et Richard de Longueil, évêque de Coutances, assistés de l’Inquisiteur de la foi, Jean Bréhal.

Isabelle Romée et ses deux fils, Jean et Pierre, prirent une part considérable à ces imposants débats, provoqués et poursuivis en leur nom63.

Le 17 novembre 1455, la mère de Jeanne vint d’Orléans avec messire Pierre et plusieurs notables de la ville assister, en la cathédrale de Paris, à leur solennelle ouverture, puis bientôt après, à raison de son grand âge, jam fere ætate decrepita, dit le procès-verbal64, elle obtint de retourner en sa province et de se faire représenter au procès par un fondé de pouvoirs.

En mars 1456, elle fut de nouveau interrogée à Orléans par l’archevêque de Reims65.

Enfin, après douze mois d’informations et d’enquêtes, à Rouen, à Domrémy, à Orléans, à Paris, etc., un arrêt définitif, prononcé le 7 juin 1456, mit à néant l’odieuse condamnation du 30 mai 1431 et ordonna que cette sentence de réhabilitation fût publiée à Rouen d’abord, à la suite d’une procession générale d’expiation, puis dans toutes les villes du royaume66.

Le 20 juillet suivant, deux des juges du procès, l’évêque de Coutances et l’Inquisiteur de la foi, Jean Bréhal, se rendirent eux-mêmes à Orléans, et le lendemain mercredi 21, dans l’imposant appareil des solennités religieuses, y proclamèrent publiquement l’acte réparateur67.

L’œuvre de justice était enfin accomplie ; l’humble requête de la mère de Jeanne avait triomphé d’une trop longue indifférence. Isabelle Romée pouvait désormais mourir ; elle venait de voir, comme autrefois à Reims, le nom de sa pieuse fille salué des acclamations et des bénédictions de la France.

Quelques personnes voyant les paiements, mois par mois, de la pension d’Isabelle Romée si exactement inscrits dans nos comptes de commune, se sont étonnées qu’aucune mention n’y fût faite des actes de la réhabilitation accomplis parmi nous et auxquels elle prit, ainsi que son fils, une si grande part.

Ce silence de nos vieux registres s’expliquerait en effet difficilement, si la famille de la Pucelle eût habité la ville. Il semble dès lors permis d’en induire qu’elle n’avait pas à Orléans sa principale résidence.

Nos comptes de commune et de forteresse, très-régulièrement tenus, n’avaient à mentionner que les faits relatifs à la cité même, en tant surtout qu’ils se rattachaient à l’emploi de nos finances municipales.

Si les parents de la Pucelle avaient leur demeure habituelle en une commune rurale, les frais du procès de réhabilitation ne retombant à la charge de la ville que pour les présents ou les solennités qu’ils occasionnaient, il n’y avait nul motif pour que les actes d’informations, auxquels participaient les membres de la famille, figurassent aux comptes de gestion de nos procureurs.

IX Dernières années d’Isabelle Romée, de Messire Pierre du Lis et de sa femme Jeanne (du pays de Bar)

La vénérable mère de la Pucelle, accablée d’années et courbée si longtemps sous le poids de la douleur, allait bientôt descendre dans la tombe. Un dernier jour de joie devait toutefois luire encore pour elle ; un dernier témoignage d’honneur devait être donné à elle-même et aux siens.

Un an après les solennités de la réhabilitation, son petit-fils Jean, fils de messire Pierre, s’unissait en mariage à une noble héritière, damoiselle Macée de Vézines, fille de Jean de Vézines, écuyer, seigneur du domaine de Villiers, en la paroisse d’Ardon.

Pour donner plus d’éclat à ces noces, le 18 juillet 1467, disent nos vieux registres, la famille quitta son village et vint les célébrer à Orléans.

Les procureurs de la ville saisirent cette occasion d’offrir aux parents de leur sainte libératrice une marque publique de déférence et d’affection.

Cette touchante manifestation est inscrite aux comptes de 1457, en termes d’une simplicité si naïve, que, bien que déjà publiés, j’aime à les reproduire ici :

À Symon le Mazier, demourant à l’Enge, le lundi xviije jour du mois de juillet [M CCCC LVII], pour lj pintes de vin, tant blanc que vermeil, pris ledit jour en son hostel, et présenté par la ville au disner et soupper des nopces du filz de messire Pierre du Lis, chevalier, frère de feu Jehanne la Pucelle ; pour ce qu’il estoit venu faire sa feste du village en ceste ville et n’avoit point de bon vin vieil de provision pour povoir festoier et faire plaisir à messeigneurs de la justice et autres notables gens de ladicte ville et de dehors, qui estoient venus aucdictes nopces, lij s. p, ; c’est assavoir, pour xv pintes de vin blanc, x s. p., et en xxxvj pintes de vin vermeil, à xiv d. la pinte, xlij s. Pour ce, payé audit Simonnet, par l’ordonnance desdiz procureurs, lij s. p.

À Michelet Filleul, l’un des procureurs, la somme de vint livres tournois qui, par l’ordonnance desdiz procureurs, a esté par lui présentée ou nom de la ville au filz dudit messire Pierre du Lis, chevalier, le mardi xixe jour dudit mois, en aulmentacion de son mariage, pour considération des grans biens, bons et agréables services que fist durant le siège feu Jehanne la Pucelle, seur dudit messire Pierre du Lis, à ceste cité d’Orliens. Pour ce, audit Michelet, le dit jour, xvj l. p.

Audit Michelet, ledit jour, pour une bource par lui achaptée, en quoy il a présenté la somme dessus dicte en monnoie, ij s. iv d.68.

Quinze mois après, le 28 ou 29 novembre 1458, Isabelle Romée, presque octogénaire69, achevait sa longue et douloureuse carrière.

Sa mort est mentionnée en ces termes sur le registre de compte, de 1458 :

À Messire Pierre Dulis, chevalier, frère de feu Jehanne la Pucelle, la somme de xlviij s. p., qui par les procureurs a esté ordonné lui estre baillée, pour le don que la ville faisoit chascun mois à feu Ysabeau, leur mère, pour lui aider à vivre, et pour le mois de novembre derrenier passé (M CCCC LVIII), ouquel mois elle trespassa le xxviij ou xxixe jour ; pour laquelle cause ladicte somme a esté ordonné estre baillée audit messire Pierre, son filz, pour faire du bien pour l’âme d’elle et accomplir son testament. Pour ce, xlviij s.70.

Ce texte mérite d’être attentivement étudié. Il semble en ressortir qu’Isabelle Romée n’est pas décédée en la ville même, mais près de ses enfants, aux lieux où les retenaient habituellement leurs occupations agricoles, et que c’est là, vraisemblablement, que ses cendres reposent.

Si la mère de Jeanne eût rendu à Orléans son dernier soupir, on aurait droit de s’étonner que la cité reconnaissante qui, dès son arrivée, en 1440, l’avait accueillie avec tant de sollicitude, qui depuis dix-neuf ans pourvoyait finalement à ses besoins, et tout récemment encore s’était si affectueusement associée à ses joies de famille, n’eût rien fait, rien absolument, pour honorer ses obsèques. Cette indifférence n’était pas dans les habitudes de nos pères. Le profond attachement qu’en toutes circonstances ils aimaient à manifester, non seulement envers leur vénérée libératrice, mais aussi envers les parents qui perpétuaient son souvenir, est un élément certain d’appréciation qu’on ne doit jamais oublier.

La simple mention consignée dans le compte de Hervé Paris et, pour n’omettre aucun détail, l’incertitude sur le jour même de la mort, constatée au registre par la double date du 28 ou du 29, tout semble révéler, en ce texte, qu’Isabelle Romée ne mourut pas à la ville, et que cette déclaration, postérieure de quelque temps à son décès, n’avait pour objet qu’un dernier règlement de la pension qui s’éteignait avec elle.

Messire Pierre survécut de quelques années à sa mère. Divers détails, recueillis à son égard, doivent être, sommairement au moins, indiqués ici, pour compléter ces souvenirs.

Un acte fort curieux, retrouvé aux archives départementales par le zèle intelligent de M. J. Doinel, nous a fait connaître que le 8 mai 1452, Pierre du Lis avait pris à bail, de l’abbé et du couvent de Saint-Euverte, pour cinquante-neuf ans, à compter de la Nativité Saint-Jean-Baptiste (1452), une maison en ruines qu’ils avaient à Orléans en la paroisse Saint-Pierre-Pullier (sic), laquelle faisait le coin de la rue qui va de Saint-Flou à l’église dudit Saint-Pierre-Pullier71. Le prix très-minime de cette location était de 32 sols parisis de rente (monnoye vallant sept livres tournois, marc d’argent

, dit l’acte) ; de plus les deux premières années devaient être gratuites, et les quatre ensuivant chargées seulement de douze sols parisis de rente par an.

Pierre du Lis était, en outre, tenu par ce contrat :

… de mectre ladicte maison en bon estat et convenable, en six ans prochains venans, tant de couvertures comme de murailles, planchers et autres choses, et icelle mise, la maintenir et la laisser en bon estat et couverte toute en thuille.

Elle fut, à la mort de Pierre du Lis, conservée aux mêmes conditions par Jean son fils, après le décès duquel elle fit retour, en 1505, au couvent de Saint-Euverte72. Fut-elle complètement rebâtie, comme le prescrivait le bail ? Peut-être serait-il permis d’avoir quelques doutes à cet égard, car dans un autre acte du 23 mai 1509, relatif à la même propriété, et dont la découverte est également due à M. J. Doinel, il est dit :

Dans laquelle masure y a deux pans de mur et ung sur le derrière, fandus, qui ont été condampnés à abattre par les charpentiers jurés d’Orléans73.

Ce qui pourrait donner à croire qu’il n’y fut fait que des travaux partiels ou d’importance secondaire.

Dans ce bail authentique du 8 mai 1452, Pierre du Lis déclare :

… demourer à présent en la paroisse Saint-Aignan de Sandillon.

J’aurai à examiner plus tard le sens probable des mots : demourer à présent

.

Mais vers la fin de sa vie, messire Pierre semblerait avoir habité la propriété de Luminard, en la paroisse de Saint-Denis-en-Val, limitrophe de Sandillon. Dans l’enquête de l’année 1502, un de ses petits-neveux, noble homme Claude du Lis, alors âgé d’environ cinquante ans, déclare :

… avoir demouré, en son jeune âge, avec feu Pierre du Lis, oncle à sa mère, et avec dame Jehanne sa femme, au lieu de Luminart, près Orléans, environ le temps et espace de cinq ans74.

Le 11 juin 1463, Pierre du Lis reçut du duc d’Orléans une nouvelle marque de bienveillance. Par lettres-patentes données en son chastel de Blois,

… en souvenance des bons et notables services que feue Jehanne la Pucelle a faits à tout ce royaulme, au recouvrement d’iceluy, et mesmement durant le siège mis par les Anglois devant la ville d’Orléans,…

le duc Charles lui fait don d’une somme de dix livres tournois par an, à prendre sur le prix de vente des bois de la forêt75.

Pierre du Lis existait donc encore en juin 1463. Il avait cessé de vivre le 8 janvier 1467.

Cette limite extrême de sa vie nous est donnée par l’acte de reprise du bail de Bagneaux, pour lequel Jean, son fils, devait obligatoirement, dans l’année du décès de ses père et mère, s’engager personnellement envers le chapitre, aux termes du contrat primitif de 1442.

J’ai déjà dit avoir retrouvé cet acte de continuation de bail, ainsi que l’avait été le titre originaire de location, dans les registres de l’église de Sainte-Croix. Il est daté du 8 janvier 1467, passé devant Tassin Berthelin, notaire juré au Châtelet d’Orléans, et conçu ainsi qu’il suit :

Baignaux

Le huitième jour de janvier LXVI76.

Comme feux messire Pierre du Liz, jadiz chevalier, chambellan du Roy notre sire, et dame Jehanne, sa femme, du pays de Bar, o l’auctorité de son dit feux mary, eussent ou vivans dudit feux messire Pierre, le mercredi derrenier jour de février 1441, pris à la vie d’eulx deux et de Jehan du Lis leur filz, et au survivant d’eulx trois, à commancer du jour de Toussains qui seroit en l’an 1443, de vénérables et discrètes personnes les doyen et chappitre de l’église d’Orléans, la mestairie, terres et appartenances de Baignaulx, assis au vau de Loire, et d’icelle mestairie, terres et appartenances, faire les prouffis leurs lesdictes vies durant, pour la quantité de sept muys de grains, c’est assavoir quatre muys de blé-seigle et trois muys aveine, mesure d’Orléans, et rendus chascun an à Orléans es greniers dudit chappitre ; de rente ferme ou penssion, chascun an, lesdictes vies durant ; que lesdits preneurs en promisdrent rendre et paier, chascun pour le tout, sans division, ausdiz seigneurs, à leur bourcier et procureur ou au porteur de leurs lettres, au terme de Saint-Remy, soubz telle condition que lesdiz preneurs seroient tenuz de réparer et mectre en estat deu ledit hostel et closture d’icelluy, et icelluy mis, tenir, soustenir et maintenir en bon estat, lesdites vies durant, et en la fin d’icelles vies, lesser en bon et suffisant estat.

Et aussi fut dit que se ledict filz seurvivoit à ses père et mère, qu’il seroit tenu de soy venir obliger devers lesdiz de chappitre à ce présent contrault dedans la fin de l’an après ensuivant les mors desdiz père et mère, et en deffault de ce fère pourroient iceulx bailleurs reprandre ledict héritaige en leur main et, en fere ce qu’il leur plairoit, comme ces choses sont plus à plain contenues et déchirées es lettres de prise sur ce faictes et passées par feu Denis de la Salle, jadis notaire de Chastellet d’Orliens, lesdis an et jour.

Savoir faisons que ledict Jehan du Lis, autrement dit de la Pucelle, filz desdiz feus messire Pierre du Lis et de ladite dame Jehanne, establi aujourd’huy, date de ces présentes, par devant Tassin-Berthelin, clerc, notaire juré de Chastellet d’Orléans, lequel de son bon gré et voulanté, en accomplissant la promesse faicte par sesdiz feux père et mère, promet, et s’oblige, et encore par ces présentes promet et s’oblige par sa foy baillée et mise corporellement en la main d’icelluy juré, ausdiz doyen et chappitre, à leur procureur ou bourcier ou au porteur de ces lettres, rendre et paier chacun an lesdiz sept muys de grains de rente telz et mesure que dessus, au lieu et terme dessusdiz, et faire et accomplir en ladicte mestairie toutes et chacunes les choses dessusdites, et quant ad ces choses, et à rendre et paier tous coustements, mises, dommaiges, intérestz et despens qui faiz seront par deffauls de paie ou d’accomplissement d’avances de choses contenues et déclairées esdictes lettres de prise, icelluy Jehan du Liz en a obligé et oblige loyalement et par sa dite foy ausdiz doyen et chappitre, et soubzmest, à ce, soy, etc.77.

On aura remarqué, dans ces lettres de reprise de bail, que, pour la seconde fois, Pierre du Lis y est dit : chambellan du roi.

Nulle part ailleurs, hormis dans ces deux contrats du chapitre, je n’ai rencontré cette qualification ajoutée à celles de messire et de chevalier qui lui sont constamment données.

Et pourtant, il semble bien difficile d’admettre qu’en un acte public auquel concourait un corps aussi considérable que le chapitre de l’église d’Orléans, Pierre du Lis eût osé s’attribuer une distinction honorifique très-recherchée par la noblesse, qui ne lui aurait pas légitimement appartenu.

Il serait plus inexplicable encore qu’à vingt-quatre ans de distance, alors que Pierre du Lis avait cessé d’exister, ce titre de chambellan du roi lui eût été, sans droit, itérativement maintenu dans un second contrat authentique, devant un notaire du chapitre, autre que celui de 1442.

Les lettres-patentes de juin 1463, la déclaration de Claude du Lis dans l’enquête de 1502, et l’acte du 8 janvier 1467, circonscrivent en des limites assez restreintes, c’est-à-dire vers 1465 ou 1466, l’époque de la mort de messire Pierre du Lis.

S’il était, comme on le pense généralement, un peu plus âgé que la Pucelle, il devait avoir environ soixante ans.

La mort de Jeanne sa femme (du pays de Bar, ou de Prouville, dans le Barrois), eut lieu vraisemblablement peu de temps après la sienne. Les lettres de reprise du bail de Bagneaux constatent d’une manière incontestable que l’un et l’autre avaient cessé de vivre le 8 janvier 1467. Mais le dernier acte public auquel Jeanne ait pris part étant le mariage de son fils Jean avec Macée de Vézines, en 1457, un intervalle de dix années resterait indéterminé pour la date de sa mort, si la déposition de noble homme Claude du Lis, en l’enquête de 1502, n’eût fait connaître que, selon toute apparence, son décès avait eu lieu, comme celui de son mari, de 1465 à 1467.

X Jean du Lis, dit de la Pucelle, Seigneur de Villiers, fils de messire Pierre du Lis et de Jeanne (du pays de Bar)

Du mariage de messire Pierre du Lis, chevalier, et de Jeanne, son épouse, naquit un fils, Jean, dont le nom est inscrit au bail de Bagneaux (janvier 1442), ainsi qu’aux lettres patentes du 29 juillet 1443. Charles du Lis, en son Traité sommaire, nous a transmis à son égard plusieurs détails, que de nouveaux documents permettent de compléter.

Jean du Lis dut au nom qu’il portait l’honorable alliance qu’il contracta à l’âge d’environ vingt-cinq ans avec damoiselle Macée de Vézines, et les témoignages d’affection que lui donnèrent les procureurs de la ville, à l’occasion de ce mariage.

La famille de Vézines était, depuis le commencement du XIVe siècle, en possession du manoir fortifié de Villiers-Charbonneau, relevant de la Ferté-Nabert et sis en la paroisse d’Ardon, près Orléans.

Plusieurs aveux féodaux rendus, à partir de 1431, par Hervé de Vézines, Naudon son fils, et Jean, fils de Naudon, père de damoiselle Macée, sont conservés dans les titres de ce domaine78, moins considérable alors qu’il ne l’est aujourd’hui. Quelques-uns ont été cités par Charles du Lis79.

Dans son contrat de mariage passé devant Jean Bureau le jeune, notaire au Châtelet d’Orléans, le 26 mars 1456 (1457, nouv. st.), Jean du Lis prend le titre d’écuyer, fils de messire Pierre du Lis, chevalier, et de dame Jehanne sa femme.

Et Macée de Vézines y est dite fille de Jehan de Vézines, escuier, et de damoiselle Jehanne Gouynette.

Les parents de damoiselle Macée assurèrent aux jeunes conjoints dix livres parisis de rente, et le futur époux constitua en doë (douaire) à sa femme cent escus d’or, à prendre sur les biens qui, lors de son décès, adviendraient à ses héritiers80.

Peu de temps après son mariage, Jean du Lis vint habiter le château de Villiers dont il était devenu possesseur. On l’y voit recevoir des aveux de foi et hommage, et y exercer des droits de propriétaire dont les titres existent encore dans le chartrier de ce domaine.

Il s’y qualifie d’ordinaire noble homme Jehan du Lis, dit de la Pucelle, escuier, seigneur de Villiers-Charbonneau ;

mais, depuis la mort de son père, il déclare presque toujours demeurer à Saint-Aignan de Sandillon et prend, lui aussi, le titre de seigneur de Bagneaux, encore bien qu’il ne fût réellement, comme l’avait été Pierre du Lis, que tenancier, à prix d’argent, du chapitre.

Jean du Lis, en effet, était entré en possession de la métairie de Bagneaux et des terres de l’Île-aux-Bœufs, au décès de ses père et mère, dont le bail de 1442 et les lettres-patentes de 1443 lui avaient assuré la survivance.

La pension annuelle de cent vingt-cinq livres tournois (alias 121 livres) dont avait joui messire Pierre, depuis 1454, lui fut également continuée81.

Il conserva, au même titre, et moyennant la même rente de 32 sols parisis par an, la petite maison que son père avait prise à loyer, en 1452, de l’abbé de Saint-Euverte.

Dès que Jean du Lis et damoiselle Macée de Vézines furent en possession de leur fortune héréditaire, ils complétèrent leurs conventions matrimoniales par un acte authentique de donation mutuelle qu’ils se firent l’un à l’autre, le 28 mai 1468, à la bonne amour, foy, familiarité et compaignie de mariage qu’ils avoient ensemble82

.

C’est en ce titre de 1468 que pour la première fois Jean du Lis dit avoir sa demeure en la paroisse Saint-Aignan de Sandillon, affirmation qu’il réitère ensuite dans plusieurs contrats ultérieurs83. Il semble, peu après le décès de son père, avoir voulu quitter Villiers pour retourner à ces bords de la Loire où l’appelait la gestion des importants domaines venus en ses mains, où s’était écoulée sa jeunesse au sein des glorieux souvenirs de sa famille, où ses parents avaient vécu et étaient morts.

Dès l’année suivante, nous apprend Charles du Lis84, il chercha à rentrer en possession du petit fief du Mont, dont son père avait donné la jouissance à Marguerite, sa nièce, lors de son mariage avec Antoine de Brunet ; il paraît avoir réussi dans cette revendication, car le 11 janvier 1469, il baillait tout ou partie de ce domaine à Pierre Chauvet, laboureur85, et plus tard il le vendait à Antoine de Brunet lui-même.

Le 15 octobre 1482 il afferma à Étienne, à Jacques et à Berchier Mignon, marchands bouchers au grand Bourg-Neuf d’Orléans, moyennant dix escus d’or, de bail ou pension annuelle, une portion des dépendances de l’Île-aux-Bœufs ; mais il s’en réserva expressément les prés et terres en labour, comme s’il eût eu l’intention de les exploiter lui-même86.

Enfin, le 9 mars 1496 (1497 n. s.), par un acte authentique devant Benoît Martin, notaire au Châtelet d’Orléans87 :

Noble homme Jehan du Lis, alias de la Pucelle, escuier, sieur de Villiers, à présent demourant au lieu de Baignaux, paroisse Saint-Aignan de Sandillon, déclare faire don entre-vifs, dès maintenant et à toujours, à Nicolas Le Berruyer, marchand, demourant en la paroisse Saint-Sulpice d’Orléans, du lieu, terres et appartenances de Villiers-Charbonneau, vassaux, arrière-fiefs, étangs, bois, terres, etc., relevant en fief de la Ferté-Nabert, et ce par récompense de plusieurs bons et agréables services que Nicolas le Berruyer, et Pierre son père, lui ont fait par cy devant88. […] Il se réserva toutefois l’usufruit et entière jouissance de ladite terre et de ses dépendances durant le plein cours de sa vie et de damoiselle Macée, son épouse…

J’aurai plus tard à appeler sur cet acte important l’attention du lecteur.

En conséquence de sa réserve d’usufruit, Jean du Lis, le 29 juin 1499, reçut encore, en personne, au château de Villiers, l’aveu féodal que venait lui faire Aignan de Saint-Mesmin, pour des terres de Marcilly qui relevaient de ce domaine89.

Macée de Vézines paraît avoir peu survécu à la donation de Villiers.

Le 8 mai 1501, Jean du Lis prit part, à Orléans, à la fête de la délivrance. Sa présence y est constatée par la mention suivante, inscrite dans le compte de commune d’Antoine Descontes, l’un des procureurs.

Payé à Regnault Pasté (serviteur de la ville), pour dépense faite le jour de la feste, huictième jour de may mil cinq cents et unq, ausdit hostel de la communité, tant en pain, vin que autre despense faicte audict disner, auquel estoient : mons. le bailly de Dunois, maistre Fleurens Bourgoing, maistre Jehan, noble Jehan du Lis, dit la Pucelle ; maistre Antoine Dufour, prédicateur, et lesdits eschevins de ladite ville, la somme de lvj sols viij deniers tournois90.

Jean du Lis mourut peu de temps après cette solennité. Si la date de sa mort ne nous est pas connue d’une manière précise, elle est nécessairement comprise entre le 8 mai 1501 et le 3 octobre de la même année, jour où sa succession fut déclarée ouverte par sentence du prévôt d’Orléans.

Il ne laissa pas d’héritiers directs ; mais avait-il des frères, des sœurs ou des neveux ?

Cette grave question, qui touche aux points essentiels de la descendance collatérale de Jeanne d’Arc, est demeurée jusqu’ici fort obscure, en présence de traditions et même de titres officiels complètement contradictoires.

Les nouveaux documents produits et étudiés dans les chapitres qui vont suivre pourront, j’ose l’espérer, préparer une solution régulière et motivée.

XI Succession de Jean du Lis, seigneur de Villiers : incidents révélés par les nouveaux documents

§1. Ouverture de la succession ; absence d’enfants, de frères et de sœurs du défunt.

À la mort de Jean du Lis, les biens dont il avait la jouissance firent retour à leurs propriétaires respectifs : la métairie de Bagneaux, au chapitre de l’église d’Orléans ; l’Île-aux-Bœufs, au domaine91 ; la petite maison de la rue des Africains, au couvent de Saint-Euverte92.

Quant au château de Villiers, dont Jean du Lis, sous réserve d’usufruit, avait fait don à son ami, Nicolas le Berruyer, ce dernier, au décès du donateur, en acquit la complète propriété, et depuis lors, son nom figure seul dans les registres de cens et dans les titres.

La succession se trouvait ainsi moins considérable que n’avaient pu le faire supposer les domaines importants dont le fils de messire Pierre avait eu la possession, à titre viager et précaire.

Quelle qu’elle fût, des frères, sœurs ou neveux, s’il en eût existé, se fussent certainement fait un devoir de la recueillir.

Aucun ne se présenta.

En cet état de déshérence, conformément à la législation d’alors, le procureur du roi au bailliage d’Orléans fit saisir et mettre sous la main de justice tout ce qui constituait cette succession vacante.

§2. Revendication de la succession de Jean du Lis par Marguerite du Lis, sa cousine germaine du côté paternel, à titre de plus proche héritière.

À la nouvelle de cette saisie, Marguerite du Lis, femme d’Antoine de Brunet, cousine germaine du défunt du côté paternel, présenta requête au prévôt d’Orléans, à titre de plus proche héritière, pour obtenir main-levée du séquestre et envoi en possession de la succession.

Sa requête fut accueillie, et, le 3 octobre 1501, le prévôt d’Orléans, après information judiciaire, rendit, sous le scel de la prévôté, la sentence suivante :

À tous ceux qui ces présentes lettres verront […] Louis Roillard, garde de la prévosté, etc. Comme puis naguères, après le trépas de feu Jehan du Lis, dit de la Pucelle, escuyer, au vivant de luy seigneur de Baignaux, de Villiers et de l’Isle-aux-Bœufs, près d’Orléans, le procureur du roy notre sire au bailliage et duché d’Orléans, eut fait prendre saisie et mettre sous la main du roy les héritages, terres, revenus, biens desquels ledit défunt, Jehan du Lis, était mort saisi et vestu, supposant ledit procureur, et voulant maintenir iceux héritaiges appartenir au roy notre sire en deffault d’hoirs et héritiers apparents d’icelui deffunt Jehan du Lis. — Et depuis fut venu par devers nous et les advocats et procureurs dudit seigneur, et par requête, Damoiselle Marguerite du Lis, femme de Anthoine de Brunet, escuier, à présent demeurant en la paroisse Saint-Denis-en-Vaulx, et nous eut exposé et donné à entendre qu’elle estoit cousine germaine dudit deffunt Jehan du Lys, et sa plus prochaine parente et lignagère, habile à lui succéder par la coutume gardée au royaume ;

Information à ce faite et communiquée auxdits avocats et procureur du roy ;

Savoir faisons que aujourd’hui comparant devant nous en jugement ladite Damoiselle Marguerite du Lis ;

Vue par nous la requête faite et baillée par icelle, requérant les informations ;

Disons que ladite Damoiselle a bien et suffisamment informé du contenu de sa dite requête, et qu’elle est cousine germaine et prochaine parente et lignagére dudit défunt Jehan du Lis, et par ce habile à jouir de sa succession ;

Et lui donnons main-levée et délivrance des héritages audit défunt. Ainsi arrêté à la requête du procureur du roy ;

Si donnons en mandement, etc…

Donné sous le seel aux contraulls de ladite Prévosté, le troisième octobre 1501.

Collationné à l’original par moi, notaire et secrétaire du roy.

Signé : Le Boullanger.

En marge est écrit de la main de Charles du Lis : J’ai l’original93.

Cet acte judiciaire, dont l’authenticité ne peut être contestée, est, pour la question de la descendance de Pierre du Lis, frère de Jeanne d’Arc, d’une importance capitale.

Il n’a pas seulement l’autorité de la chose jugée, mais la valeur d’un acte officiel de notoriété, émané de personnes compétentes, constatant juridiquement un fait dont elles ont connaissance publique et personnelle.

La position sociale des du Lis les tenait, peut-on dire, à la vue de tous.

Que leur demeure habituelle fut à la ville ou dans la banlieue, toujours est-il qu’en relations affectueuses avec nos plus honorables familles, ils avaient de fréquents rapports : avec le domaine, pour la jouissance de l’Île-aux-Bœufs ; avec les procureurs de la ville, pour la pension mensuelle d’Isabelle Romée ; avec le trésor public, pour la rente de 121 livres ; avec le chapitre de la cathédrale, pour la métairie de Bagneaux ; avec l’abbé et le couvent de Saint-Euverte, pour la petite maison de la rue des Africains.