Texte intégral

L’ennemi de Jeanne d’Arc

par

(1936)

Éditions Ars&litteræ © 2022

I. La journée des harengs

— Oui, affirma énergiquement une commère vigoureuse qu’on appelait Marion la lavandière, c’est un soldat de l’escorte qui me l’a dit : nous serons délivrés de ces maudits Anglais par une femme qui va sauver le royaume !

Un incrédule ricana :

— Voilà une chose qu’il faudra avoir vue pour y croire !

— Tu la verras, Simon, si Dieu ne permet pas au diable de retirer d’ici-là ton âme de ta vilaine carcasse !

Vexé, Simon voulut répondre par un grossier propos.

Mais dans le petit groupe que formaient quelques habitants d’Orléans devant la porte du cabaret de Thomas Hautmenu, il sentit que toutes les sympathies allaient à Marion.

Alors hypocritement, il imposa silence à sa fureur et reprit d’un ton de doucereuse raillerie :

— Tu en as une chance, que ce brave soldat se soit dérangé de son chemin pour venir te faire ses confidences !

— Il n’a pas pris cette peine là, bien sûr ! répliqua Marion, en haussant les épaules. C’est pour me demander des renseignements et non point pour m’en donner que cet homme-là est venu à moi quand il m’a aperçue sur la berge de la Loire. Il marchait en avant pour guider les autres et savoir par où il valait mieux passer pour éviter les endroits occupés par nos ennemis.

— Et lu l’as renseigné ?

— De mon mieux.

— Tu aurais mieux fait de l’envoyer à ce Dunois qui est chargé de commander nos troupes et n’est pas capable de repousser les Anglais !

— J’ai répondu à ses questions ; je lui ai dit que nous étions assiégés que les ennemis tenaient la rive gauche, qu’ils occupaient la Bastille de Saint-Jean-le-Blanc, et aussi celle des Tournelles d’où ils font tonner leur artillerie.

— Tu as dit tout cela ?

— Et je n’ai pas menti ! Écoutez plutôt, vous autres !

On entendait, en effet, retentir au loin les décharges des mortiers et des bombardes lançant de lourds projectiles.

Chaque fois, les femmes faisaient le signe de la croix avec dévotion.

Tandis qu’elles baissaient pieusement la tête, Simon leur jetait des regards méprisants.

Il ricana :

— Dis-donc, Marion, m’est avis que la jeune guerrière dont tu parles aurait bien dû venir donner un coup de main aux nôtres !

— Patience ! Elle se rend d’abord à Chinon, voir le Roi.

— Le Roi ? Tu crois que Charles va écouter celle fille que personne ne connaît et qui vient on ne sait d’où !

— Pardon ! Je le sais, moi ! Le soldat me l’a dit : elle vient de Vaucouleurs, un bourg au fond de la Champagne, tout proche de la Lorraine et elle s’appelle Jeanne… Jeanne d’Arc…

— La fille d’un seigneur de là-bas ?

— Non… d’un jardinier…

À ce moment, Hautmenu intervient.

Il se tenait depuis un moment, écoutant les propos qui s’échangeaient, sur le seuil de son cabaret vide de clients, et pour cause ! Car la famine et la disette commençaient à se faire cruellement sentir.

Il interpella Simon :

— Entre donc te rafraîchir, puisque toi, tu es bon payeur, tu as toujours en poche quelque monnaie sonnante et trébuchante pour solder la dépense… et celle de tes invités. Cela vaudra mieux que de perdre ton temps à écouter des sornettes et des bavardages de femmes !

Toutes les commères qui se trouvaient là murmurèrent aussitôt et Marion qui avait la langue bien pendue et le verbe haut, s’empressa de prendre la défense de son sexe :

— Bel exemple d’hommes que vous nous baillez ! s’exclama t-elle. Vous n’êtes bons tous les deux qu’à mettre vos museaux dans les pots !

— Pendant que tu jases au lieu d’aller ravauder les braies et les chausses de ton époux ! riposta Simon devenant plus arrogant parce qu’il se sentait soutenu.

Marion se fâcha tout rouge.

— Mécréant ! gronda-t-elle. Peut-on ouïr stupidités semblables ! Il n’y a point si longtemps que nous avons montré à votre couardise ce que nous sommes capables de faire ! Quand ces damnés Anglais ont attaqué le pont, à la fin de l’automne dernier, est-ce que nous étions pas sur les murailles avec les hommes ?

— C’est vrai, reconnut Simon. Les bourgeois avaient essayé de fortifier le petit château et ses vieilles tourelles délabrées. Mais l’artillerie de Salisbury a eu tôt fait de tout anéantir ! Ils tirent bien, ces mâtins-là !

— Mais quand il a fallu défendre les remparts, continua Hautmenu, nous y étions tous pour faire rouler les grosses pierres sur les assaillants, lancer des feux sur eux, et inonder d’eau bouillante ceux qui poursuivaient l’escalade.

— Je ne sais pas si vous y étiez tous les deux, dit Marion, tant il y en avait d’autres. Mais qui est-ce qui vous apportait l’eau brûlante et les feux d’artifice et la poix enflammée ? C’était nous, les femmes ! et on vous apportait aussi à boire ! et on ramassait les blessés, on les emportait, on les soignait ! Moi, j’étais avec toutes celle qui avaient pu s’armer d’une pique et nous combattions au premier rang ! Et quatre fois les Anglais ont été repoussés.

— Ils avaient beau perdre du monde, ils revenaient toujours et ils auraient fini par réussir sans l’arrivée des hommes d’armes que le roi de Bourges a envoyés à notre secours, sous le commandement de Dunois et de La Hire. Seulement, maintenant, tous ces gens-là ont besoin de manger. Les braves ont de l’appétit ! Et il y avait déjà trop de bouches à nourrir !

L’astucieux Simon était bien renseigné. Ce qu’il disait était exact. L’accroissement des troupes risquait de déterminer une effroyable famine. De fréquentes sorties étaient devenues nécessaires pour faire entrer des vivres.

Les Anglais, instruits de cette détresse, renonçaient aux attaques et tournaient le siège en blocus.

Ils s’étaient éloignés à petite distance, enveloppant la ville de tranchées soutenues de redoutes pour fermer le passage aux convois.

Cependant, le roi n’abandonnait pas les assiégés. Venu à Chinon pour veiller de plus près à leurs besoins, il réussit à leur faire parvenir un convoi de provisions et en prépara aussitôt un autre.

Dans l’intervalle, on apprit que les Anglais, ne pouvant plus tirer de vivres d’un pays ruiné et dévasté, en faisaient venir de Paris sous escorte pour assurer leur ravitaillement.

Précisément, ce jour-là, un important convoi était attendu.

Pour le surprendre, les défenseurs d’Orléans se portèrent à sa rencontre, renforcés par un corps de troupes cantonné au dehors.

— Pourvu qu’on réussisse à s’emparer des provisions ! soupira Hautmenu. Ma huche et mon saloir sont vides et ma cave est à sec !

— Allons tout de même boire un coup ! répondit Simon en l’entraînant dans le cabaret.

— Hélas ! gémit Hautmenu quand la porte eût été refermée derrière eux, je n’ai pas grand-chose de bon à offrir à ton gosier délicat.

— La paix ! Ce n’est pas quand il n’y a plus personne pour entendre qu’il faut savoir te montrer discret ! C’était tout à l’heure qu’il fallait tenir ta langue au lieu de dire sottement devant Marion et les autres, que j’ai toujours le gousset garni ! Personne ne doit le savoir, hormis toi et moi… si tu veux que je te conserve ma pratique ! Suffit. Tiens, voilà un écu d’argent. Va voir s’il reste encore dans ta cachette une bouteille de ce vieux Beaugency que tu vends au poids de l’or ! Mais je ne bois bien qu’à la condition de savoir, en vidant un verre, que je pourrai en remplir un autre après !

Hautmenu s’éloigna d’un pas lourd.

— Dépêche-toi ! lui cria Simon en le regardant disparaître dans l’escalier de sa cave.

Mais Hautmenu était gros, trapu, il avait les jambes courtes, marchait pesamment et ne pouvait se hâter qu’avec lenteur.

Il n’avait pas encore reparu qu’un client entra dans la taverne.

C’était un couleuvrinier.

— Tiens, Gobert ! s’exclama Simon, se contraignant pour ne pas faire mauvais accueil à l’arrivant. Tu as donc abandonné ton poste ?

—Ma faction est terminée ; j’ai loisir de souffler un brin et j’en profite pour me réchauffer un instant au foyer de Hautmenu. Tant pis si ça te dérange !

— Là, comme tu prends la mouche ! Tu as le droit d’entrer ici tout comme un autre… si tu as soif !

— Oui, j’ai soif… et surtout j’ai faim ! répliqua Gobert. Et puis il ne fait pas chaud sur la muraille ! ajoute-t-il en tendant ses mains vers la flamme du fagot qui brûlait dans la vaste cheminée où jadis avaient rôti tant d’oies et de poulardes mais où, à présent, on ne faisait plus griller, que des châtaignes… quand il y en avait !

— Patience ! conseilla Simon. N’est-ce pas un convoi de vivres qu’on attaque ? Si cela réussit, il y aura une distribution…

Gobert hocha la tête.

— J’ai bien peur, dit-il, qu’on ne se couche encore ce soir le ventre creux, pour n’en pas perdre l’habitude ! On se bat rudement, là-bas, du côté de Rouvray, mais le convoi est bien défendu… J’ai eu des nouvelles parce qu’on vient de ramener des blessés. Tout allait bien d’abord, il paraît ; puis ces maudits Anglais sont revenus à la charge avec des renforts et alors, la chance a tourné… Et tout ça, pour un chargement de poisson !

— Eh bien, mais c’est très bon, le poisson !

— Quand il est frais ! Dans quel état sera celui-là quand on pourra le faire cuire !

— Nous sommes en Carême, mon ami ! La pénitence est de rigueur !

— L’Église nous commande de faire maigre, mais elle n’exige pas que nous mangions du hareng gâté !

— C’est bien le moment de faire la petite bouche quand on n’a rien à mettre dedans !

Gobert jugea superflu de répliquer.

Hautmenu reparut, soufflant et haletant, montant de la cave la fameuse bouteille de vieux Beaugency ; un clin d’œil impérieux de Simon l’avertit que ce n’était pas le moment de la déboucher et il s’empressa de la dissimuler.

Simon attendit avec impatience le départ du couleuvrinier qui ne semblait pas disposé à quitter la place.

Il était d’ailleurs écrit que le bon vin de Beaugency ne serait pas dégusté ce soir-là par celui qui l’avait commandé.

En effet, la porte du cabaret se rouvrit pour laisser entrer un nouveau personnage qui s’avança en boitant fortement.

C’était un archer blessé.

— C’est tout ce que tu rapportes de ton expédition ? ricana Simon.

— Offre-lui donc plutôt de se désaltérer avec toi ! intervint le couleuvrinier irrité de cette boutade. Il le mérite, ce brave !

— Tu vois bien que je ne bois rien moi-même ! protesta Simon.

— Parce que tu veux vider la bouteille à toi tout seul, goinfre !

— Quelle bouteille ?

— Celle que Hautmenu a remontée pour toi de son caveau et qu’il a cachée derrière le coffre, je l’ai vu !

— Tu as eu la berlue !

Gobert se dressa d’un bond, courut au coffre, bouscula Hautmenu qui voulait s’interposer et s’empara de la bouteille.

— Voilà l’objet ! dit-il en la brandissant.

— En voilà des façons ! rugit l’aubergiste congestionné, en se précipitant sur lui. Veux-tu me rendre ça ! Ça ne t’appartient pas, vaurien !

— Vaurien ? Moi, un couleuvrinier, tu m’appelles vaurien ? Sale marchand de drogues !

Écumant de fureur, Hautmenu s’efforçait de rentrer en possession de son bien.

Mais il était trop petit pour lutter avantageusement contre son adversaire.

Gobert élevait la bouteille en l’air au bout d’un bras, tandis que de l’autre, il repoussait l’agresseur qui essayait de sauter pour attraper le flacon poussiéreux.

Mais Hautmenu n’était plus assez jeune ni assez leste pour cette gymnastique.

Pour ne pas tomber il dut s’accrocher au bras du couleuvrinier. L’archer blessé n’était pas en état d’intervenir pour séparer les deux antagonistes.

Quant à Simon, qui ne tenait pas à risquer de recevoir quelque horion, il s’abstenait prudemment de se mêler à la querelle et demeurait à l’écart.

Cependant, les adversaires n’échangeaient pas de coups. La lutte n’avait pour objet de part et d’autre que de s’assurer la possession de la bouteille. Celle-ci, remuée et tiraillée en tous sens échappa finalement en même temps à ceux qui se la disputaient et tomba sur le sol où elle se brisa.

Tous deux s’immobilisèrent aussitôt, ahuris par ce dénouement qui supprimait l’objet de la querelle.

Hautmenu, recouvrant le premier sa lucidité, s’écria :

— Tu me la paieras !

— Oui, approuva Gobert ; quand je toucherai ma solde !

— En ce cas, s’exclama Simon, tu risques d’attendre longtemps, mon compère ! Ce n’est pas demain que le roi de France aura assez d’argent pour en donner à ses soldats !

— Misère ! grogna l’aubergiste. C’est malheureux de vivre à une époque comme celle-ci !

— Change-la ! conseilla Simon.

— Facile à dire ! On ne peut plus faire tranquillement son commerce… Plus de clients… plus de marchandises ! On est pillé … en attendant qu’on soit tué… Et le roi ne s’occupe pas de nous… Ah ! il y a des moments où on se demande s’il ne vaudrait pas mieux que les Anglais prennent Orléans… On serait moins malheureux avec eux !

— C’est probable ! approuva Simon.

— Vous parlez comme des lâches que vous êtes ! s’écria Gobert indigné.

— Vous n’êtes pas des Français ! approuva l’archer.

Simon n’osant pas répliquer à Gobert, n’hésita pas à s’en prendre au blessé :

— Dis-donc, tu nous insultes, toi ! Tu profites de ce que tu as la patte endommagée… et que ça t’a permis de te sauver pour venir te mettre à l’abri… Le voilà, ton courage !

Ainsi insulté, l’archer voulut relever l’injure comme elle méritait de l’être.

Il se leva de l’escabeau sur lequel il était assis, mais il ne put s’appuyer sur la jambe blessée et chancela.

— Voilà que tu me menaces à présent ! s’écria Simon. Tu n’es donc brave que devant les gens qui ne sont pas armés ? Sache donc que je n’ai pas peur de toi !

Il s’élança et porta sauvagement à l’archer un coup de poing qui l’atteignit en pleine figure.

Le malheureux acheva de perdre l’équilibre et retomba lourdement sur son escabeau.

— Voilà pour t’apprendre à mieux faire ton métier ! clama Simon. Ce n’est qu’un avertissement. Quand tu désireras mieux, tu viendras me trouver ! Pour aujourd’hui, cela me suffit !

— À toi, peut-être, pas à moi ! s’écria alors Gobert outré. Tu n’es qu’un gredin et tu vas maintenant avoir affaire à moi !

— Mais je ne t’attaque pas ! se récria Simon.

— Moi, je le provoque !

Simon, effrayé, pâlit, il se sentait tout chétif devant la puissante stature de Gobert.

— Je vous en prie, intervint Hautmenu inquiet, ne vous battez pas chez moi !

— Soit, approuva Gobert. Il y a de la place dehors.

— Mais je ne veux pas me battre du tout ! protesta Simon, humble et tremblant.

— Tu feras ce que tu voudras ! L’essentiel est que je te corriges ! riposta le couleuvrinier. Allez, ouste ! Dépêche-toi de sortir !

Simon n’y semblait nullement disposé.

Gobert l’empoigna rudement et le jeta dans la rue.

Puis, le lâchant aussitôt :

— Maintenant, défends-toi !

Mais, à peine avait-il fini de parler que son adversaire était déjà loin !

Simon n’était peut-être pas fort ; il n’était pas brave… mais il était extrêmement agile.

En un clin d’œil, il se trouva hors de portée du couleuvrinier et il détala comme un lièvre.

Gobert ne se lança pas à sa poursuite :

— Couard ! fit-il dédaigneusement en refermant la porte.

Cette exécution ne faisait pas l’affaire de maître Hautmenu qui grommela :

— Je ne suis plus le maître chez moi. Tu mets mes clients à la porte. Et celui-ci ! le seul bon qui me restait… puisqu’il n’y a plus que lui qui paie.

— Raison de plus pour ne pas le regretter ! répliqua Gobert. D’où lui vient son argent ? Il y a gros à parier qu’il est vendu aux Anglais et qu’il touche chez eux le prix de ses trahisons ! Ainsi aujourd’hui, je suis bien sûr que si on n’a pas réussi l’attaque du convoi de vivres, c’est parce qu’il avait trouvé le moyen de prévenir à temps ces damnés chiens d’insulaires !

— Tu dois penser juste, approuva l’archer, parce que le convoi était escorté, à ce qu’a dit le chef, par deux-mille-cinq-cents hommes. Et nous, après avoir rejoint les soldats commandés par le comte de Clermont, nous étions près de quatre-mille. Quand ils ont vu que nous allions les attaquer, ils se sont mis à l’abri derrière leurs chariots. Alors de notre côté, on a fait donner l’artillerie. Les bombardes et les mortiers pétaradaient et crachaient dru. Nous autres, nous n’avions qu’à attendre pour avancer quand ce serait le moment. Malheureusement, les Écossais qui sont venus combattre avec nous sont toujours trop pressés et ils n’obéissent pas aux ordres. Tu comprends, il y avait là pour les commander deux neveux de leur roi, Jean Stuart le connétable et son frère Guillaume… Oh ! des braves, bien sûr ! Ils se sont précipités à la tête de leurs troupes. Seulement, alors, quand ils sont arrivés à la brèche, M. de Clermont a été obligé de faire cesser le feu, de peur de tirer sur eux. Les Anglais fuyaient déjà en plein désordre. Mais quand ils ont vu qu’on ne tirait plus, ils ont repris courage, ils sont revenus et il a fallu aller appuyer les Écossais qui faiblissaient parce que les ennemis recevaient des renforts. Leurs archers, grimpés sur les chariots avaient beau jeu à tirer sur nous… Tous leurs traits portaient… J’ai tenu jusqu’à ce que je sois blessé… Je crois bien que les autres ont dû être contraints à prendre la fuite aussi…

Le récit de l’archer était malheureusement exact.

Le combat livré près de Rouvray, Saint-Denis, en Beauce, en ce jour de carême de l’an 1429, s’était terminé de façon désastreuse.

Durant toute la soirée et une partie de la nuit, les survivants vaincus, valides ou blessés, refluèrent sur Orléans, laissant six ou sept-cents morts sur le champ de bataille.

Bien que le convoi de poisson n’eût pas été capturé, l’Histoire a conservé à cette déroute le nom de Journée des Harengs.

II. La vierge de Vaucouleurs

Mars s’acheva. Avril s’écoula… et ce printemps de l’année 1429 fut terrible pour les Orléanais.

La ville tenait toujours, mais beaucoup plus grâce à la volonté de résistance de ses habitants qu’en raison des combats soutenus par les miliciens chargés de la défendre.

Il n’y avait plus de combats aux murailles que les Anglais avaient cessé d’attaquer, jugeant inutile de renouveler les assauts qui leur coûtaient beaucoup de guerriers sans aboutir à aucun résultat.

Ils comptaient prendre la ville par la famine.

Les troupes, réduites à l’inaction et manquant de tout, se démoralisaient. Mais la population civile se refusait encore à admettre la nécessité d’une capitulation en dépit des propos répandus par de mauvais citoyens, tels que Simon et Hautmenu.

Combien de temps pourrait-on encore résister avant de se rendre à merci ?

Tant que le permettrait le maigre ravitaillement dû aux bateaux qui parvenaient à remonter le fleuve et à passer à la faveur de la nuit, grâce à l’adresse et à l’audace de hardis mariniers.

— Eh bien, raillait Simon, quand il rencontrait Marion, on l’attend toujours, ta fameuse fille qui doit sauver le royaume ! Elle ne vient pas souvent !

Elle venait pourtant, Jehanne la Lorraine, l’héroïne qui devait être la libératrice de la France !

De combien d’obstacles elle avait déjà triomphé depuis que, pour accomplir sa mission, elle était partie de Vaucouleurs, accompagnée de deux de ses frères, sous la conduite de deux graves gentilshommes désignés par le gouverneur, le sire de Baudricourt.

Tout d’abord, ce seigneur l’avait éconduite, la prenant pour une folle. Mais elle était revenue, elle avait si bien insisté qu’il avait fini par céder en disant :

— Va donc et advienne que pourra !

Malgré toutes les difficultés, tous les dangers que présentait ce long voyage, du fond de la Champagne jusqu’à la Touraine, à travers un pays désolé par l’invasion, l’anarchie et le brigandage, le trajet s’accomplit sans encombre, comme l’avait assuré Jeanne à ses compagnons.

Enfin, ce fut Chinon… Le roi y était encore, mais on envisageait son départ pour le Midi… après l’abandon de l’Orléanais, du Berry et de la Touraine.

Malgré cette situation désespérée, les protecteurs de Jeanne obtinrent à grand-peine une audience pour elle.

Pourquoi aurait-on accordé confiance à cette inconnue ?

— Une bergère ! disaient dédaigneusement les courtisans.

À l’incrédulité se joignait une légitime méfiance.

L’entourage de celui que les Anglais appelaient par dérision le petit roi de Bourges depuis qu’ils étaient maître de Paris, suggéra à l’infortuné souverain que l’étrange fille était peut-être envoyée pour l’assassiner.

Charles frissonna, mais se raidissant contre la peur, il décida :

— Je la recevrai donc !

Ce fut le premier acte d’autorité du malheureux habitué depuis l’enfance à se courber sous les coups du sort funeste.

Néanmoins, il ajouta pour ses courtisans :

— Je prendrai des précautions. On s’assurera avant de l’introduire qu’elle ne porte aucune arme. Et voici ce que je compte faire d’abord pour l’éprouver. Comme mes habits sont aussi pauvres et usagés que les vôtres, rien ne me désignera particulièrement à son attention si je me mêle parmi vous…

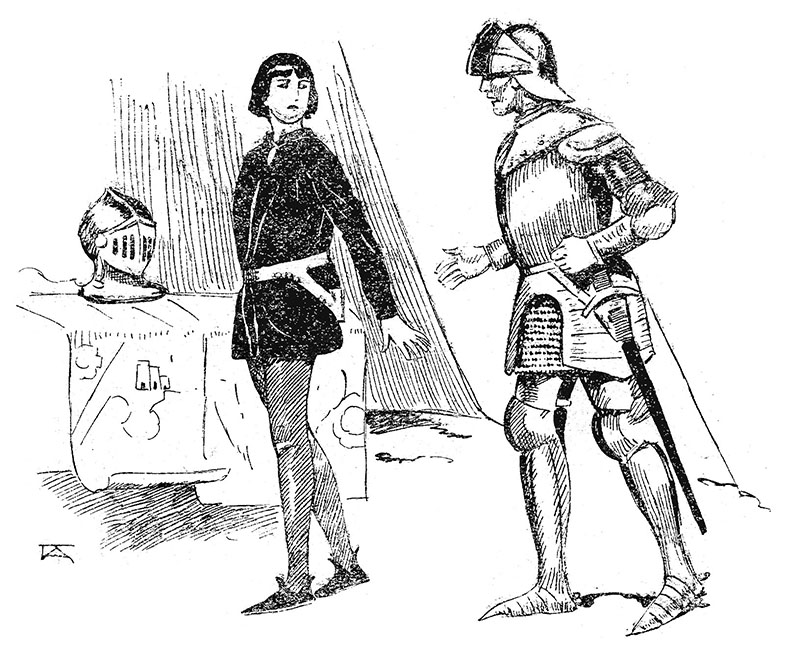

— L’idée est bonne ! approuva La Trémoille, un des conseillers du roi, qu’animait déjà une aversion instinctive pour l’héroïne dont il devait rester l’adversaire irréductible.

Quand Jeanne fut introduite dans la salle où tous les seigneurs de la cour étaient assemblés, elle les regarda tous attentivement, puis s’avança vers Charles et se prosterna devant lui en disant :

— Sire, daignez écouter ma voix, qui est celle de votre peuple parlant par ma bouche et aussi celle de Dieu qui m’inspire.

Charles, très étonné, mais non encore convaincu, consentit à l’écouter puis à lui accorder un entretien secret.

— À quoi donc m’as-tu reconnu ? lui demanda-t-il alors. À quel signe ?

— Aucun. Vous aviez l’air plus malheureux et plus craintif que les autres. Vous êtes donc notre roi infortuné. Courage ! Nous délivrerons Orléans, nous reprendrons Paris, votre royaume sera reconquis et je vous mènerai à Reims pour votre sacre.

— Hélas ! gémit Charles. Tu prophétises des miracles !

— Un seul est à réaliser et il ne dépend que de votre volonté : chassez la peur qui vous paralyse. Soyez hardi et vous serez fort.

— Ah ! si tu savais quelle crainte est en moi, à l’origine de toutes les autres !

— Je le sais.

— Impossible ! Je n’ai confié mon souci à personne au monde !

— Vous tremblez dans le doute où vous êtes d’être le fils d’un roi fou à moins que votre naissance…

Ah ! tais-toi ! C’est épouvantable ! Tais-toi ! Comment as-tu pu deviner ?

— Pour te rassurer ! Héritier légitime de trône de France, je te répète que tu seras sacré à Reims !

Charles demeura confondu.

Il persista pourtant encore dans son hésitation qu’entretenaient ses conseillers et Jeanne dut encore subir l’épreuve d’une convocation devant le Parlement de Poitiers où elle eût à répondre à un interrogatoire minutieux dont elle triompha.

Quand elle revint à Chinon, le roi la reçut, cette fois, avec de grands honneurs.

Il lui fit faire une armure complète, lui donna des conseillers — dont elle n’avait nul besoin ! — des pages, un chapelain, un intendant, bref tout l’équipage d’un chef de guerre dont on lui conféra le rang et l’autorité.

Sur son ordre, un convoi de ravitaillement fut préparé et partit de Blois pour Orléans.

Elle prit la tête de l’escorte.

Ce fut ainsi que Jeanne d’Arc entra dans la guerre.

III. La reconnaissance du ventre

Il y avait grande liesse ce soir-là dans la taverne de maître Hautmenu.

Cependant la grande cheminée n’avait pas encore retrouvé sa rayonnante activité des époques prospères.

La broche n’avait pas repris sa place dans l’âtre et le feu qui flambait ne rissolait aucun chapelet d’oies de Sologne ou de chapons du Maine. Mais une appétissante odeur de civet parfumait l’air et de nombreux convives s’apprêtaient à faire honneur au souper en vidant leurs gobelets d’étain.

Tous étaient affamés après une longue période de jeûne et d’abstinence, qui avait imposé un carême forcé et rigoureux.

— Ah ! que cela fait du bien de manger ! s’écria le couleuvrinier Gobert après la première bouchée avalée.

— Le chemin de notre estomac avait perdu l’habitude d’être si bien fréquenté ! renchérit pompeusement son voisin Guillaume qui n’était autre que l’archer blessé à la journée des harengs.

Depuis le soir où Gobert avait pris sa défense centre Simon, ils étaient devenus une paire d’amis.

— Je propose, dit une autre voix, de boire à a santé de celle à qui nous devons cette heureuse fortune !

Cette fois, c’était Simon qui avait parlé.

Le couleuvrinier et l’archer furent les premiers à faire chorus avec enthousiasme.

Le paix était faite entre eux et l’ancien adversaire de Guillaume.

Simon, ayant réfléchi et compris qu’il ne lui serait pas profitable de rester en mauvais termes avec ceux dont il avait provoqué l’animosité, n’hésita pas à s’humilier.

Faisant taire sa rancune, obéissant à son esprit hypocrite et sournois, il alla présenter ses excuses et exprimer ses regrets.

L’archer consentit à pardonner ; quant à Gobert, bon colosse débonnaire, il était incapable de rancune.

— Méfie-toi de lui tout de même, conseilla Guillaume. Je suis sûr qu’il n’est pas franc !

Cependant, Simon voulut donner aussitôt une preuve éclatante de sincérité de son repentir :

— On dit que je n’ai pas le courage de me battre… on va même jusqu’à insinuer que j’ai de la sympathie pour les Anglais ! Eh bien, tout gringalet que je suis, je vais m enrôler dans la milice !

On l’y accepta, mais comme il n’était pas assez fort pour servir dans l’artillerie, ne savait pas se tenir à cheval convenablement et tirait de l’arc avec une insigne maladresse, il ne fut guère employé qu’aux corvées.

Simon se contenta volontiers de ce rôle.

— Tu vois, dit alors Gobert à Guillaume, il n’est pas si mauvais qu’il en à l’air, le pauvre bougre… Il n’est pas ambitieux…

— Hum ! fit l’archer, je me demande s’il ne s’est pas engagé parmi nous pour nous surveiller de plus près et surprendre des renseignements bons à vendre aux Anglais…

— Oh ! ce serait un traître ? gronda Gobert toujours prêt à s’emporter.

— Chut ! Je ne le dis pas. C’est à voir, voilà tout, Et tant que ce ne sera pas vu, il ne faut pas lui laisser deviner que nous pouvons nous douter de quelque chose !

Cependant, comme rien ne se préparait en ce moment à Orléans où l’on restait dans une défense passive, le plus rusé des traîtres n’aurait rien pu surprendre.

Les Orléanais vivaient dans le désespoir, résignés à la perspective d’une prochaine capitulation entraînant les pires catastrophes.

Le bruit ne courait-il pas toujours que le roi allait abandonner à l’ennemi toutes les provinces centrales du bassin de la Loire ?

Afin d’éviter une reddition à merci, les vassaux du duc d’Orléans qui était prisonnier en Angleterre depuis la bataille d’Azincourt, essayèrent d’entamer des négociations compliquées par l’intermédiaire du duc de Bourgogne. Celui-ci alla lui-même à Paris faire des propositions au duc de Bedford que le roi d’Angleterre avait installé en qualité de régent. Mais Bedford, aveuglé par l’importance de sa haute situation, répliqua avec arrogance :

— Je ne suis pas homme à battre les buissons, pour que les autres prennent les oiseaux !

Cette réponse insolente enleva à l’Angleterre un allié précieux qui devenait un ennemi.

En attendant, les Orléanais demeuraient privés de tout secours et succombaient à la famine.

Le peuple avait perdu tout espoir. La brave Marion elle-même n’osait plus prétendre que la vierge Lorraine les sauverait.

Le plus cruel pour elle était de voir ses enfants souffrir de la faim sans avoir rien à leur donner à manger… ou si peu !

Son mari s’en allait de nuit à la pêche sur un vieux bateau risquant sans cesse d’être aperçu et tué par des soldats anglais, mais souvent il ramenait ses filets vides.

Marion, alors, pendant qu’il prenait un peu de repos, s’éloignait à son tour, s’enfonçant dans les bois avec l’espoir d’y capturer quelque gibier.

Un matin, on la vit revenir, essoufflée, épuisée par une longue course. Son visage ruisselant de sueur semblait baigné de larmes.

— Que t’est-il donc arrivé, ma pauvre Marion ? lui demanda la première personne qu’elle rencontra.

— À moi, rien. C’est le salut qui arrive !

Et haletante, elle ajouta :

— Courez vite tous au convoi.

De tous côtés, des gens accoururent, s’enquirent :

— Quoi ? Que se passe-t-il ? Que dit-elle ? Qu’a-t-elle vu ?

— J’ai vu… Jeanne ! souffla Marion.

— Folie ! C’est la faim qui la fait délirer !

— Non ! Je vous dis : je l’ai vue ! Elle a revêtu une armure resplendissante ! Elle vient à cheval escortée de deux capitaines qui lui font garde d’honneur…

— Vision ! Hallucination ! ricanèrent des incrédules.

Mais les femmes du peuple n’espéraient plus qu’en un miracle, elles voulaient y croire.

Toutes s’agitaient, criaient, appelaient leurs maris, pères ou frères : tisserands inactifs devant leurs métiers dégarnis ; foulons qui n’avaient plus d’étoffes à apprêter ; potiers d’étain qui ne façonnaient plus le moindre gobelet…

Elles les poussaient à la rencontre des chariots de vivres annoncés par Marion.

— Lucas, seras-tu le dernier à partir ?

— Antoine, faudra-t-il que je te traîne après moi ?

— Holà ! Blaise, as-tu perdu tes jambes ?

Mais ni Lucas, ni Antoine, ni Blaise, ne se hâtaient d’obéir. Ils doutaient !

Le tumulte augmentait sans cesse. Il s’apaisa soudain quand parvint cette nouvelle colportée de bouche en bouche :

Les guetteurs signalent l’arrivée du convoi !

C’était donc vrai !

Après un moment de stupeur, des cris s’élevèrent :

— En avant !

Et la foule se rua… comme au pillage.

Il fallut l’intervention des hommes d’armes pour la discipliner et éviter que la distribution des vivres ne dégénérât en curée. La joie d’avoir enfin du pain enivrait tous ces affamés.

Ils ne pensaient qu’au ravitaillement. Ils oubliaient Jeanne et ne s’étonnaient point de ne pas la voir dans le brillant équipage décrit par Marion.

Ils ne pensèrent à elle qu’en entendant tonner de nouveau mortiers et bombardes à une lieue de là.

Le combat recommençait donc ?

Qu’importait ? L’essentiel pour les assiégés était que les approvisionnements fussent parvenus jusqu’à eux !

Avec l’ardeur qu’ils y mettaient, la distribution serait achevée avant la fin de la bataille.

Leur ambition d’affamés n’allait pas au delà de la réalisation de ce désir.

Manger ! mettre du pain dans les huches depuis si longtemps vides.

Reprendre des forces pour subir de nouvelles épreuves, affronter d’autres dangers, résister toujours !

Mais où était Jeanne ? Qu’était-elle devenue ?

Elle consolidait son premier succès.

Malgré toutes les précautions qu’elle avait prises, le convoi de vivres n’avait pu passer, naturellement, sans se heurter aux Anglais.

Ce choc, Jeanne le prévoyait, elle était prête à y faire face.

Au lieu de risquer de se laisser surprendre à l’improviste au point choisi par l’ennemi, ce fut elle qui chercha l’adversaire et lança contre celui-ci la troupe qu’elle commandait malgré les conseils de prudence de Dunois qui jugeait la tactique téméraire et dangereuse.

L’autre lieutenant de Jeanne, La Hire, déjà subjugué par l’ascendant de la vierge Lorraine, opina :

— Que risquons-nous à changer ? Jusqu’ici, nous avons toujours été contraints de reculer… et cela ne nous a guère réussi !

— Soit, se résigna Dunois, faisons-nous massacrer !

— Il n’est pas question de mourir, mais de vaincre ! répliqua Jeanne avec fermeté. Le salut d’Orléans et celui du royaume sont à ce prix.

Surpris par cette manœuvre à laquelle ils ne s’attendaient pas, les Anglais postés en embuscade furent culbutés et s’enfuirent en désordre.

Jeanne profita aussitôt de leur déroute pour faire continuer en hâte la marche du convoi.

Cependant, par prudence, elle constitua un détachement d’arrière-garde dont les estafettes devaient la prévenir en cas d’un retour offensif de l’ennemi.

La Hire fit exécuter l’ordre.

Après avoir pris ses dispositions, il se permit néanmoins d’émettre cette opinion :

— Ce surcroît de précautions est peut-être inutile.

— Peut-être, en effet, répondit Jeanne, et Dieu le veuille. Mais nous n’avons point à en préjuger.

La Hire s’inclina et durant les heures qui suivirent, son optimisme parut justifié. Ce ne fut qu’aux approches d’Orléans, alors que la partie semblait définitivement gagnée, que Jeanne fut avisée qu’une troupe ennemie était lancée à la poursuite du convoi.

Elle donna aussitôt l’ordre de faire avancer les chariots à toute allure sous la protection d’une faible escorte, tandis qu’elle-même, avant groupé le gros des forces dont elle disposait, faisait volte-face et s’apprêtait à tenir tête aux assaillants.

La Hire, furieux de s’être trompé dans ses prévisions, se jura de le faire payer cher aux Anglais !

Il accomplit des prodiges de valeur, tandis que Dunois secondait Jeanne avec le même entrain.

Les soldats, électrisés par l’exemple des chefs, déployèrent une vaillance qui enleva la victoire.

L’ennemi battit en retraite après avoir subi de lourdes pertes.

Après ce triomphe, Dunois bouillait du désir d’entrer dans Orléans !

N’était-ce pas le couronnement indiqué de cette journée glorieuse ?

Jeanne désapprouva ce projet.

— Il faut d’abord, nous occuper des blessés, les relever, les soigner, les transporter…

Elle y veilla elle-même, ne consentant à prendre un peu de repos qu’après que ce devoir eût été rempli.

Il était trop tard alors pour reprendre la marche.

Elle décida d’établir son camp à la place même où ils se trouvaient et toutes les dispositions furent prises pour passer la nuit.

Les ténèbres enveloppaient les tentes hâtivement dressées où bientôt tout devint silencieux.

Le calme régna, sans nulle alerte, jusqu’au lendemain.

Ce ne fut qu’assez tard dans la matinée que les sentinelles signalèrent l’approche d’un assez grand nombre d’hommes oui marchaient en groupes.

Cependant, ils n’étaient point vêtus en guerriers ; ils ne portaient pas plus d’armes que d’armures.

Enfin ils venaient de la direction d’Orléans.

En tête, marchait un homme portant une bannière.

— Que signifie cette procession ? demanda Xaintrailles au jeune gentilhomme gascon.

La réponse ne se fil guère attendre :

— C’est une délégation nommée par les échevins de la ville d’Orléans qui vient rendre hommage à Jeanne.

Cette manifestation éclatante et spontanée, de la reconnaissance des bourgeois ne pouvait être accueillie qu’avec la plus grande déférence.

Au fond la curiosité était pour une part à l’origine de cette démarche.

L’orgueil l’inspirait aussi.

Quelle belle occasion s’offrait de parader en cette solennelle circonstance !

Maintenant que les édiles avaient l’estomac satisfaits, ils retrouvaient le goût de la gloriole.

Xaintrailles sourit sous son casque et confia à son ami La Hire :

— Voilà des gens qui ont la gratitude du ventre !

— C’est plus qu’on ne leur en demande, répondit La Hire. On se passerait fort bien de leurs démonstrations.

Il fallait néanmoins les recevoir.

Jeanne tint à s’avancer elle-même au-devant de la délégation qui approchait.

Les notables, dont celle-ci était composée avaient revêtu leurs plus somptueux habits.

Certains étaient si chamarrés, si décorés d’insignes et de rubans, qu’ils paraissaient ridicules, mais tous étant également gonflés de la même importance, aucun n’y prenait garde.

Magistrats, négociants, présidents de corporations, se prosternèrent devant Jeanne comme première manifestation de bienvenue. Quelques hommes du peuple, qu’ils n’avaient pu exclure, les suivaient… à distance respectueuse ! Mais il n’y avait aucune femme.

Ce n’était pourtant pas que celles-ci eussent désiré s’abstenir. Loin de là !

Elles bouillaient d’impatience de contempler la Lorraine, de s’assurer qu’elle existait réellement, qu’elle était bien là pour leur apporter le salut, comme le récit s’en colportait partout de proche en proche.

La question de les admettre, après avoir été sérieusement discutée, fut tranchée par la négative… grâce à l’influence sur leurs maris des dames de la bourgeoisie.

Celles-ci ne voulaient pas aller s’humilier devant cette file dont on savait seulement qu’elle avait été bergère et que son père était jardinier !

Cette raison, si elle avait été connue des femmes du peuple, n’aurait eu d’autre effet que de les déterminer davantage à exécuter leur projet.

Mais les échevins se bornèrent à publier qu’en raison de la situation demeurée dangereuse, il était expressément défendu aux femmes de participer au cortège, si, malgré cette absolue défense, quelqu’une était surprise, cherchant à s’y mêler, elle serait aussitôt appréhendée et incarcérée, en attendant d’être jugée et sévèrement condamnée.

Les intéressées maugréèrent, discutèrent, parlèrent de s’insurger et de passer outre.

L’effervescence se calma quand on apprit que le clergé approuvait la décision prise.

Les dignitaires de l’Église ne tenaient sans doute pas non plus à s’associer à l’hommage qui allait être rendu.

En tout cas, il semble bien qu’il ne leur appartenait pas de participer à la démarche.

Les délégués laïques s’improvisèrent leur porte-parole en sollicitant l’honneur de recevoir Jeanne à Orléans, où elle assisterait à une grande solennité religieuse organisée pour remercier le ciel.

En même temps, le groupe d’hommes du peuple qui avait été autorisé à se joindre au cortège remettait une supplique à l’héroïne : c’était une requête des femmes lui demandant d’entrer dans Orléans.

Jeanne éprouva une vive contrariété.

Elle ne comptait entrer à Orléans qu’après avoir définitivement chassé les Anglais qui l’assiégeaient et débarrassé d’ennemis toute la contrée aux alentours de la ville.

Il lui parut pourtant difficile de refuser ce qu’on lui demandait.

Les deux requêtes qu’on lui adressait la touchaient très profondément.

Elle réfléchissait, tandis que ceux qui venaient de faire effort d’éloquence en son honneur, se reposaient, heureux d’avoir achevé laborieusement leur tâche oratoire.

Le prévôt des marchands, très ému de sa propre importance, suait à grosses gouttes en finissant de parler, bien que la température printanière fût simplement douce.

Il s’épongeait le front avec ténacité, mais ne parvenait qu’à tremper son mouchoir sans empêcher de ruisseler sa large face cramoisie.

Jeanne n’y prêtait aucune attention.

Elle dit enfin d’une voix grave :

— Il convient, en effet, de remercier Dieu et nous ne saurions jamais trop le faire. J’irai donc prier avec vous en vos églises ; la ferveur doit être générale. Mais il est encore trop tôt pour ordonner la célébration de pompeuses cérémonies. Ce temps ne tardera pas, mais il n’est point venu. Il est proche après celui de l’action qui s’impose sans délai, Laissez-moi faire et je vous promets de délivrer votre ville. Jusque-là, je n’ai nulle journée à vous accorder.

Des oh !

désappointés et discrets exprimèrent le dépit des délégués les plus éloignés de Jeanne, ceux qui se tenaient devant elle se bornant à montrer des mines consternées.

Elle reprit :

— J’irai donc à mon tour vous rendre visite ; puisque tel est votre désir. Je ne passerai qu’un instant parmi vous… Mais vous me reverrez bientôt et alors vous pourrez chanter la gloire du Seigneur dans la joie de la délivrance.

Des acclamations enthousiastes accueillirent cette promesse que Jeanne se mit en devoir d’exécuter.

— C’est les traiter avec trop de bonté et vous imposer une fatigue inutile, dit Dunois qui, en sa qualité de cousin de Charles VII se jugeait autorisé pour se faire écouter de Jeanne.

Mais celle-ci le réfuta avec une douce fermeté :

— La bonté n’est jamais inutile et il est indispensable de réconforter ces gens, de leur inspirer une légitime confiance en l’avenir ; elle nous aidera à vaincre !

IV. Tue-la !…

Cependant, les membres de la délégation regagnaient Orléans, ayant hâte d’y porter la bonne nouvelle : le succès de leur requête, la prochaine visite de Jeanne.

Le retour s’accomplissait dans un ordre beaucoup moins strict que celui qui avait été suivi à l’aller.

En l’absence de toute menace ennemie, tout paraissait calme à l’horizon, les bourgeois marchaient avec assurance, n’éprouvant plus le besoin d’être éventuellement défendus et protégés.

Le détachement d’hommes d’armes qui les accompagnait semblait devenu sans objet et ne servait même plus de garde d’apparat.

Les notables le précédaient avec arrogance et les hommes du peuple se mêlaient aux soldats laissés libres de marcher à leur guise.

Ce laisser-aller favorisait la nonchalance des traînards qui se trouvaient distancés peu à peu.

L’un de ceux-ci, prétextant qu’il souffrait d’une écorchure qui le faisait boiter, finit par s’asseoir sur le revers d’un fossé, ayant besoin, disait-il, de se reposer avant de continuer sa route.

C’était Simon, qui voulait rester seul.

Quand ses camarades furent suffisamment éloigné, il se releva… et se mit à courir.

Si ceux qui venaient de le quitter avaient pu le voir à ce moment, ils auraient été fort surpris de constater sa miraculeuse guérison !

Mais Simon n’avançait pas sur la route derrière eux : il se lançait à travers bois.

Quand il eût parcouru une assez grande distance, il atteignit un sentier qu’il connaissait bien et qui aboutissait à la bastille des Augustins occupée par les Anglais.

Simon s’y engagea sans hésiter, modérant toutefois son allure et ne s’aventurant plus qu’avec précaution.

Parvenu enfin à un groupe de rochers, il s’approcha de l’un d’eux que rien ne semblait différencier des autres, mais qui devait cependant se désigner à son attention pour des motifs spéciaux.

Il s’arrêta, inspecta du regard les alentours, tendit l’oreille pour écouter…

Rien de suspect ne se manifesta.

Ayant encore fait un pas, il allongeait le bras, lorsqu’il perçut un bruit léger sous la frondaison d’un arbre voisin.

Puis une brindille de bois mort tomba à ses pieds et il n’en fallut pas plus pour le faire tressaillir.

Simon était poltron.

Il ne put s’empêcher de trembler.

Cependant, poussé par le besoin de connaître le danger qui le menaçait, il leva les yeux.

Mais il était moins prêt à se défendre qu’à se mettre à genoux et à demander grâce !

Résigné à subir une rude épreuve, ce fut pour lui un grand soulagement de constater qu’il n’avait rien à craindre. Un coup d’œil le rassura : au lieu de découvrir, comme il le redoutait, un adversaire juché dans l’arbre pour le guetter, il aperçut tout simplement un écureuil qui le contemplait avec curiosité, de toute la vivacité de ses petits yeux noirs.

Furieux de s’être effrayé pour rien, Simon ramassa un caillou et le lança… Mais l’écureuil n’avait pas attendu son geste : sautant de branche en branche, il alla se blottir sous les feuilles où il demeura invisible.

Simon revint alors au rocher, le contourna, puis déplaça une pierre qui masquait une petite cavité.

D’une main fébrile, il explora la cachette… mais n’y trouva rien…

— Pas encore de message aujourd’hui, murmura-t-il désappointé. Qu’est-ce que cela veut dire ? Est-ce que par hasard, mes amis les Anglais battraient réellement en retraite ? Ce serait vraiment désastreux pour moi !

Le traître se désolait à l’idée qu’un pareil malheur pût lui arriver !

Il s’était habitué, depuis qu’il trahissait, à tirer de sa félonie, d’appréciables profits.

Si les Anglais le payaient bien, pour le récompenser de son infamie, c’est qu’il leur eût été difficile de trouver parmi les Français un autre auxiliaire.

Eussent-ils réussi à trouver un autre Français qui consentît à trahir, celui-ci n’aurait sans doute pas été à même de leur rendre les mêmes services que Simon.

Car Simon savait lire et écrire, ce qui était fort rare à l’époque.

Il devait d’être si savant à un vieux prêtre qui s’était intéressé à lui quand il était petit et orphelin.

Pour le sauver de la déchéance d’une vie misérable, son protecteur ambitionnait de le faire entrer dans les ordres.

Malheureusement, il était mort trop tôt, laissant l’adolescent livré à lui-même.

Ses penchants funestes avaient entraîné Simon et les mauvaises fréquentations avaient fait le reste.

Simon était devenu un abominable garnement.

Ayant repoussé la pierre qu’il venait de déplacer inutilement, il s’apprêtait à retourner à Orléans, lorsqu’un nouveau bruit le fit encore une fois tressaillir.

Le craquement de branches provenait cette fois de la futaie, mais Simon ne douta pas qu’il dût être attribué à la même cause que celui qui l’avait précédemment effrayé.

— Encore ce sale écureuil ! gronda-t-il.

Et ramassant une pierre :

— Cette fois, le l’aurai !

La pierre, lancée avec force n’atteignit ni ne fit peur. Aucun écureuil, mais une voix irritée jura :

— Goddam !

Puis le buisson s’écarta et un sergent anglais surgit.

— Stioupide gârçonne ! grogna-t-il.

L’insulaire était de haute stature.

Il dominait de plus d’un pied le gringalet qui n’eût plus l’air devant lui que d’un tout petit enfant quand il se fût jeté à genoux pour implorer son pardon.

L’avait-il atteint, blessé, par ce jet de pierre malencontreux ?

Il n’en était rien !

Simon n’avait même pas été adroit une fois par hasard, et sans le vouloir !

— Vôs avez failli bosseler le casque à moâ, reprit l’Anglais.

— Je venais chercher un message… balbutia Simon.

— Avec monnaie dedans, laissa tomber le sergent d’un ton méprisant. Voilà argent !

Il jeta à terre un écu.

— Ramasse ! ordonna-t-il.

Simon s’aplatit servilement pour saisir la pièce d’argent, objet de sa convoitise.

L’Anglais le fit alors se remettre debout.

— Nous sommes très mécontents de vos services, reprit-il en s’efforçant de corriger son accent. Nous avons été avisés beaucoup trop tard du passage du convoi qui vient d’arriver, yes, beaucoup.

— Je vous ai cependant prévenus aussitôt que j’en ai eu connaissance moi-même…

— Assez ! Mauvaise journée pour nous. Très contrariant… Beaucoup contrariétés maintenant. Pas naturel…

Cet insulaire, bien qu’il n’eût qu’un grade inférieur, était très estimé de ses officiers en raison de sa connaissance de la langue française. Comme il était par surcroît plus intelligent que la plupart des hommes de son rang, il leur rendait de grands services.

Appelé fréquemment auprès d’eux, il les avait entendus s’entretenir d’une nouvelle grave : à la suite de la mauvaise réception que lui avait faite le duc de Bedford à Paris, le duc de Bourgogne, sur qui les Anglais s’appuyaient comme sur un allié, rompait avec eux et rappelait les soldats qu’il avait mis à leur service.

Cette mesure opposait une nouvelle difficulté à l’envahisseur.

Et voilà maintenant que le roi Charles, loin d’abandonner l’Orléanais et la Touraine, comme on l’y disait décidé, semblait vouloir les défendre et reprendre l’offensive au moment où l’on s’y attendait le moins !

Le sergent jugeait naturellement, en bon Anglais qu’il était, que ce revirement était déraisonnable.

Mais à quoi, à qui était-il dû ?

— Est-il vrai, demanda-t-il brusquement à Simon, que les Français sont maintenant commandés par une femme ?

— Oui…

— Je l’avais entendu dire et je ne le voulais pas croire !

— C’est l’exacte vérité. Une jeune fille…

— Une jeune fille ! Et elle sait conduire les soldats sans avoir appris ? Et ils lui obéissent ?… Alors, il y a de la sorcellerie là-dessous. Elle est envoyée par l’enfer ! C’est le diable qui l’inspire.

— Elle a pourtant l’air bien douce…

— Tu l’as donc vue ?

— Il n’y à qu’un instant.

— Au camp qu’elle a établi sans doute non loin d’ici ?

— Oui.

— Et tu lui as trouvé figure avenante ? Peu importe ! Les êtres sataniques n’ont-ils pas le pouvoir de s’affubler des plus beaux masques de la forme humaine ! Je te dis que cette créature est diabolique !

— Elle n’en a pas l’air.

— Si je me trompe, il y a un moyen bien simple de s’en assurer, garçon !

— Lequel ?

— Il faut la tuer !

Simon frissonna :

— Si c’est une envoyée de l’enfer, reprit l’Anglais, elle sera invulnérable ! Dans le cas contraire… tu toucheras dix écus pour ta peine !

— Moi ! protesta Simon épouvanté.

— Oui, toi, heureux garçon. Quoi ?… Est-ce que, par hasard, cette honnête proposition ne te conviendrait pas ?

Simon demeurait, en effet silencieux, immobile, atterré.

— Je ne suis pas un assassin… balbutia-t-il.

— Hein ? Tu as des scrupules ?

— Des scrupules ? Peut-être… Si je ne suis bas croyant, je suis superstitieux…

— Aoh ! Mais, stupide garçon, quand on fait la guerre, tuer ne s’appelle pas assassiner !

— On ne frappe pas les siens…

— N’es-tu plus notre allié ?

— Si…

— Alors ? Il n’est pas plus difficile de tuer une femme qu’un homme.

— À la condition que l’occasion se présente !

— Puisque celle-ci s’habille en guerrier et campe tout près d’ici, il te sera possible de la joindre !

— J’essaierai…

— Il ne s’agit pas d’essayer, mais d’exécuter l’ordre ! Tu n’as pas le droit de refuser la mission que je te confie. Autrement, je t’en ferais repentir ! Il y a dans cette forêt des branches qui semblent avoir poussé tout exprès pour que s’y balance un jour quelque pendu ! N’est-ce pas que tu vas bien trouver maintenant le moyen de retourner au camp ?

— Non… c’est inutile…

— Qu’est-ce que tu dis ? rugit l’Anglais furieux.

— Que Jeanne a promis de venir elle-même jusqu’à Orléans… C’est là que je l’attendrai… et que je ferai en sorte de vous débarrasser d’elle.

— All right ! Bonne chance, gârçon !

L’insulaire disparut et le traître se remit mélancoliquement en route.

V. La chausse-trape

Il y eut une grande effervescence dans la population d’Orléans dès que se répandit la nouvelle de la visite de Jeanne.

L’annonce en ayant été faite par des hérauts le peuple enthousiasmé se répandit aussitôt dans les rues.

Avec la spontanéité de l’esprit des masses qui passent sans transition du désespoir morne à la joie délirante, tous voyaient déjà la délivrance assurée.

De même qu’ils avaient été ravitaillés, ils allaient être libérés !

Les gamins criaient en courant et en se bousculant :

— Enfoncés les Godons

!

C’était parce ce terme méprisant qu’on désignait familièrement les envahisseurs.

Les Godons ! Comment ce mot avait-il été inventé ? Tout le monde s’en servait sans le savoir !

Peut-être était-ce une corruption de god dam ! le juron favori des Anglais.

Le certain, c’est que les Godons étaient ce jour-là traités sans ménagement dans les propos !

Les nobles s’étaient rendus à la tête du pont qui enjambait la Loire pour y recevoir Jeanne et la conduire ensuite en grande pompe à travers la ville.

Mais Jeanne déclina l’honneur de ce cortège.

— Il faut remettre la gloire et les réjouissances après la victoire… Jusque-là, nous devons demander à Dieu qu’il nous la donne !

Et elle entra dans une église pour prier.

Ayant conservé en partie son armure, mais ne portant pas le heaume, elle s’en alla ensuite, tête nue, parmi le peuple qui lui faisait ovation.

Tous étaient ravis de la voir si simple et d’une si franche hardiesse.

Simon, en la voyant passer, avait, lui, une odieuse pensée :

— S’il m’était possible de la frapper, quand-elle s’expose ainsi sans défense ! Mais comment y songer dans la foule ? Tout le monde me verrait… et je serais perdu sans même avoir achevé mon geste ! Il le faudrait pourtant…

Et il serrait nerveusement la poignée d’un stylet dont il dissimulait la lame sous sa manche.

À l’affût d’une occasion propice — qui sait ? il pouvait se produire une bousculade favorable, due à un remous de foule en quelque rue étroite — il s’attachait à suivre Jeanne le plus près possible.

Il commençait à désespérer de pouvoir réaliser son infâme projet, lorsque, parvenue à l’extrémité d’une voie qui aboutissait aux remparts, elle s’y aventura pour aller se rendre compte de l’organisation de la défense.

Simon s’offrit aussitôt à la guider et elle accepta la proposition sans méfiance.

Tandis que La Hire s’entretenait avec Xaintrailles des mesures qu’il y aurait lieu de prendre éventuellement, elle s’écarta imprudemment.

— Prenez garde ! intervint Simon, obséquieux, on a établi de ce côté un certain nombre de chausse-trapes ; il faut en connaître l’emplacement pour ne pas s’y faire prendre… Laissez moi vous conduire.

C’était vrai. Mais l’intention du traître était beaucoup moins de lui éviter ce danger que de l’attirer dans un autre.

S’il réussissait à la faire passer derrière une des guérites en bois installées sur les murs pour y poster les guetteurs en cas d’attaque, il profiterait de cette circonstance pour frapper Jeanne sans être vu… Après quoi, s’il n’avait pas le temps de prendre la fuite, il aurait la ressource de disparaître en se réfugiant dans l’échiffe, jusqu’à ce qu’il pût se mêler à ceux qui accourraient.

Au moment où l’héroïne allait passer derrière la guérite, il se retourna pour voir si personne ne les observait.

Non… aucun regard n’était braqué dans leur direction.

— Allons ! décida Simon serrant son stylet.

Mais il était déjà trop tard.

Jeanne qui marchait d’un pas rapide, avait déjà contourné l’échiffe et poursuivait son chemin.

Pas longtemps !

Ayant mis par mégarde le pied dans une chausse-trape que Simon ne lui avait pas signalée, elle sentit la pointe d’un fer aigu lui labourer la cheville et elle tomba sans pouvoir retenir un cri de douleur.

Le traître se précipita aussitôt.

Allait-il la relever ?

Ou… l’achever !

C’était ce dernier parti qu’il avait l’intention de prendre.

Il s’apprêtait à lever son stylet… mais il retint son geste.

Derrière lui, on accourait. Le cri de Jeanne avait été entendu.

Une tentative de meurtre ne pouvait maintenant que perdre celui qui aurait la folie de la commettre.

Aussitôt qu’elle fût dégagée, la blessée, honteuse de sa faiblesse, voulut se mettre debout et marcher.

Elle y parvint, mais en boitant et en endurant une vive souffrance.

Par bonheur, le fer avait seulement déchiré la chair superficiellement.

Jeanne montra combien elle était vaillante en dominant sa douleur physique.

Simon demeurait hébété, consterné de n’avoir pas mieux réussi dans l’exécution de son abominable dessein.

Il reprit notion de la réalité et eut prescience de courir un danger en sentant tout à coup un regard peser sur lui avec insistance.

Il tressaillit et se redressa.

C’était l’archer Guillaume qui se tenait devant lui.

— Que me veux-tu ? demanda Simon.

— Rien… Je ne te questionne pas.

Mais la voix était si singulière, le ton était si froid, que Simon s’en alarma.

Est-ce que Guillaume soupçonnait quelque chose ?

Qu’avait-il vu ?

Sa conscience trouble était prompte à s’inquiéter.

Aussi chercha-t-il à se disculper, sans même prendre garde que ce souci qu’il manifestait avec tant de hâte était précisément propre à éveiller la suspicion.

Il balbutia :

— Ce n’est pas de ma faute, ce qui est arrivé…

— Est-ce qu’on t’accuse ?

— Je suis assez mortifié de la chose.

— Tu n’aurais pas dû te charger de la guider… puisque tu n’étais pas capable de le faire…

— Qu’est-ce à dire ? grommela Simon qui commençait à reprendre un peu d’aplomb, fais attention à ce que tu dis ! Je connaissais aussi bien que toi l’existence des chausse-trapes et je la faisais passer de manière à les éviter. Par malheur, elle s’est écartée brusquement du chemin que je lui indiquais… et l’accident s’est produit… malgré moi…

— Tu n’as pourtant pas été le premier à te précipiter pour la dégager !

— J’ai été tellement effrayé…

— Que tu as pensé sans doute à te poignarder de désespoir avec le stylet dont j’aperçois la poignée qui sort de ta manche…

Simon pâlit.

— J’ai eu, en effet, cette intention, prétendit-il hypocritement.

— Eh bien, renonce à ce projet… C’est contre l’ennemi qu’il faut se servir de tes armes ! Tu en auras l’occasion ! Mais à l’avenir, sois plus prudent. Tu pourrais être toi-même victime de tes maladresses !

— Merci de tes conseils ! J’en ferai mon profit !

— Et tu feras bien !

Guillaume s’éloigna sans s’expliquer davantage ; laissant Simon perplexe et anxieux.

— Il doit en savoir plus qu’il ne dit ! grommela le traître avec rage. Désormais, je devrai jouer serré !

VI. La bastille de Saint-Jean-le-Blanc

L’accident dont Jeanne avait été victime écourta sa visite aux Orléanais.

Cependant, la blessure n’offrait aucune gravité ; aucune complication ne survint et elle guérit rapidement.

Il n’en résulta qu’un très léger retard dans l’organisation d’un nouveau convoi de vivres.

Mais le premier ravitaillement avait redonné du courage aux assiégés dont l’énergie s’était réveillée avec la confiance.

La résurrection de la confiance ! C’était là le grand miracle réalisé par l’héroïne.

L’effet ne s’en manifestait pas seulement chez les citadins : l’esprit des troupes s’en imprégnait.

Les soldats faisaient preuve d’une ardeur depuis longtemps endormie et soudain réveillée.

Il avait suffi pour cela d’un premier succès.

Ils bouillaient maintenant de l’impatience de combattre.

Les chefs eux-mêmes qui, de défaite en défaite, ne croyaient plus à la possibilité d’une résistance utile et d’une reprise victorieuse de l’offensive, ne s’opposaient plus aux projets de Jeanne avec la même inertie hostile qu’ils avaient tout d’abord montrée.

À la cour, la nouvelle du premier succès remporté avait produit une vive impression.

Jeanne en profita pour obtenir les forces dont elle avait besoin.

Il fallait porter un coup décisif aux Anglais qui, loin d’abandonner les positions où ils s’étaient installés, fortifiaient les bastilles qu’ils occupaient auprès d’Orléans.

La plus grande indiscipline régnait dans l’armée improvisée qu’elle avait sous ses ordres.

Les généraux de métier supportaient mal son autorité qui nuisait à la fantaisie de leur commandement. Les nobles, imbus des vieux principes de la chevalerie s’accommodaient difficilement de la nécessité d’obéir.

Heureusement, elle avait pour la seconder ses dévoués lieutenants Dunois, La Hire et Xaintrailles sur qui elle savait pouvoir compter.

Au début du mois de mai de cette année 1429, un grand combat était imminent.

Jeanne avait établi son camp aux portes mêmes d’Orléans, entre la ville et les tranchées anglaises.

La journée de printemps était particulièrement chaude ; au début de l’après-midi le soleil brillait d’un vif éclat ; Jeanne travaillait dans sa tente avec ses lieutenants à arrêter les dispositifs en vue de l’attaque toute proche, lorsqu’un bruit insolite s’éleva au dehors, retentissant dans toute la campagne.

— Mais on se bat ! s’écria-t-elle. Les Anglais auraient-ils donc réussi à nous attaquer par surprise ? Allez vous informer de ce qui se passe, La Hire…

Celui-ci était déjà parti sans en avoir attendu l’ordre.

Il reparut presque aussitôt.

— On se bat ! dit-il, du côté de la bastille Saint-Jean.

— Qu’est-ce que cela signifie ?

Elle se précipita au dehors.

Une fâcheuse surprise lui était réservée.

Des groupes de soldats français refluaient en désordre vers le camp, tandis que du fort une pièce de canon tirait sur eux mais sans pouvoir donner assez de portée aux boulets de pierre qu’elle lançait.

Les premiers fuyards revenus expliquèrent les motifs de l’échec qui venait d’être subi et qui avait coûté d’inutiles sacrifices.

Quelques jeunes seigneurs, emportés par leur ardeur impatiente, s’étaient avisés d’attaquer sans en avoir reçu l’ordre, négligeant de prévenir Jeanne pour lui réserver la surprise de leurs prouesses !

Ils s’étaient lancés avec leurs hommes dans une folle équipée qui avait tourné à leur confusion.

La garnison anglaise de la Bastille de Saint-Jean-le-Blanc, après avoir plié devant l’impétuosité de l’attaque, n’avait pas tardé à se ressaisir et à repousser les assaillants trop peu nombreux, agissant sans méthode et sans soutien.

— Voilà de jeunes imprudents qui méritent d’être sévèrement punis ! gronda Dunois.

Comme Jeanne ne répondait pas, il demanda :

— Vous ne le pensez pas ?

— Je pense, dit-elle gravement, que nous avons d’abord à nous occuper de choses plus urgentes.

— Lesquelles ?

— Réparer le mal qui vient d’être fait.

— Oh ! en somme, il n’est pas très grand.

— Il le deviendrait vite. Ne savez-vous pas qu’un succès, si petit soit-il, ranime les courages, ravive la foi, tandis que le moindre échec démoralise ? Les Anglais vont reprendre espoir et de notre côté on risque de le perdre… Voyez autour de vous toutes ces mines déjà consternées !

— Demain, il n’y paraîtra plus !

— Demain ? Je l’espère bien. Car c’est aujourd’hui même, c’est tout de suite que nous devons réparer la faute qui vient d’être commise… et dont nous devons tirer profit si nous ne voulons pas avoir à en souffrir !

— Qu’allez-vous donc faire ?

— Combattre. Donnez immédiatement l’ordre qu’on prépare l’attaque ! Ce qui vient d’avoir lieu ne sera qu’une escarmouche d’avant-garde !

Les lieutenants de Jeanne s’empressèrent de lui obéir, tandis qu’elle s’armait elle-même pour prendre la tête des troupes.

Sa décision, son entrain, sa fermeté, entraînèrent tout le monde.

Le courage des fuyards fut ranimé et ils retournèrent au combat.

Le fort succomba rapidement cette fois à l’élan irrésistible des assaillants.

Elle voulait profiter de l’ardeur des soldats pour enlever un second ouvrage.

Mais les autres chefs étant d’un avis différent, elle jugea qu’elle n’avait pas encore assez d’ascendant sur eux pour leur imposer sa volonté et elle se contenta de cet unique succès, suffisant d’ailleurs pour illustrer une journée qui avait bien failli donner un bilan néfaste.

Les jours suivants, deux autres bastilles furent emportées avec le même entrain.

Mais ces victoires partielles ne parvenaient pas à dégager complètement Orléans.

Il fallait chasser les Anglais des boulevards qu’ils avaient élevés du côté de la Sologne, à la tête du pont.

VII. En attendant l’attaque

— Ah ! Simon ! s’écria Hautmenu en voyant paraître le mauvais garçon.

— Salut ! grogna celui-ci.

— Salut ! répliqua l’aubergiste. Il y a si longtemps que je ne t’ai vu que je m’inquiétais de toi…

— C’est que je n’étais pas d’humeur à boire !

— Est-ce une raison pour oublier les amis ?

— Et puis, la monnaie est rare !

— N’est-ce que cela ? Tu as toujours été de bonne paie, Simon… Je t’aurais bien fait crédit pour une fois…

— Merci de l’intention ! Elle est généreuse : je puis être tué demain !

— Pourquoi demain ? Depuis qu’on t’a enrôlé, tu n’as encore couru aucun danger !

— Mais le moment est proche où je vais être obligé de me battre… Tiens, écoute !

Des sons graves et rythmés faisaient vibrer l’air.

— C’est le bourdon du beffroi, dit Hautmenu.

— Et c’est en l’honneur de Jeanne qu’on le met en branle ! gronda Simon.

— Honneur mérité ! approuva l’aubergiste. Elle a déjà fait de la bonne besogne, tous ces temps-ci…

— Ah ! tu trouves, toi ?

— Dame… Je croyais… Si ce n’est pas ton avis je peux me tromper…

— À moins que tu n’aies raison… Ça dépend du point de vue où on se place.

— Bien sûr… Pour les Anglais et leurs partisans, c’est moins bon…

— Cela peut redevenir meilleur… On ne sait pas trop ce qu’on doit penser si l’on veut, comme l’intérêt le commande, prendre parti pour celui qui aura finalement le dessus…

— Sans doute, murmura Hautmenu indécis. Si c’est ça qui te tracasse, je comprends que tu sois soucieux…

— Entre nous, vois-tu, reprit confidentiellement Simon, cette Jeanne, en somme, ce n’est qu’une intrigante. Elle s’impose par son audace. Elle unit la hardiesse de notre sexe à la ruse du sien. Voilà tout le secret de son succès !

Hautmenu qui était complètement illettré, écoutait admirativement Simon qu’il considérait comme un savant et trouvait qu’il parlait bien.

Le traître poursuivit :

— Elle commande pourtant à La Hire, à Xaintrailles… et même à Dunois !…

— Et ils se laissent mener par elle que c’en est honteux ! Elle les a subjugués ! dit Simon.

— Cependant, on n’a jamais eu à se réjouir beaucoup de leur douceur !

— En effet. Eh bien, Jeanne réussit à les transformer ! Elle les a rendu capables de pitié ! Comme si la pitié était une vertu guerrière ! Elle a obtenu qu’on accueille ici les fugitifs de la contrée, qu’on recueille les vieillards et les enfants, qu’on héberge les malades… quand il y a déjà trop de bouches à nourrir ! En venant ici, j’ai vu amener deux moribonds qu’on transportait sur des brancards… Et tiens, entends-tu maintenant ce piétinement sur le pavé ? Ouvre ta porte : ce sont des enfants qu’on introduit pour augmenter le nombre de ceux de la cité… Ça fera des clients pour toi… dans dix ans ! Pour l’instant, il va falloir partager avec eux nos provisions ! Est-ce qu’il n’aurait pas mieux valu continuer à laisser périr toute cette vermine ? Mais la bergère ne veut pas. Alors, La Hire et les autres se sont inclinés ! Ils lui obéissent !

— Mais notre gouverneur ? Nos généraux de la garnison la laissent donc faire ?

— Il faut croire qu’ils ne se sentent pas de force à lui résister…

— Quoi ? Elle les a fascinés aussi ?

— Non, ce n’est pas cela. Mais Jeanne est pressante ; elle à réuni une troupe beaucoup plus nombreuse que celle de la garnison. Et tous ses soldats l’aiment, tous exécutent ses ordres… Ils lui sont dévoués, ils marchent à son signal sans murmurer… Tandis qu’ici au contraire, il n’y a pas d’organisation et guère de discipline. Ah ! Jeanne est maintenant la plus forte !

— Comme tu es bien renseigné ! admira Hautmenu. Et comme tu parles bien !

Renseigné, Simon l’était, en effet ; mais s’il avait pris la peine de se documenter si soigneusement, ce n’était pas pour la vaine satisfaction de discourir éloquemment.

Les indications intéressantes, il les recueillait afin d’en faire part aux ennemis qui rémunéraient ses services.

Seulement, depuis quelque temps, il travaillait pour la gloire… si l’on peut dire !

Sa documentation demeurait inutilisée parce qu’il n’osait plus retourner à la boîte aux lettres du rocher !

Depuis la menace que certain sergent lui avait faite de le pendre à une branche s’il ne les délivrait pas de la vierge de Domrémy, les arbres de la forêt inspiraient à Simon une terreur insurmontable.

Il n’osait plus s’aventurer dans les bois.

Résultat : s’il ne tirait pas la langue, il gardait la bourse plate et le gosier sec !

Le bourdon du beffroi qui s’était tu depuis un moment, fit de nouveau entendre sa voix grave.

— Encore ! dit Hautmenu.

— Il se passe peut-être quelque chose, répliqua Simon ; il faut que j’aille voir !

Pour commencer, il ne vit pas grand-chose, car la nuit était presque venue.

Il faillit se heurter à un homme qui arrivait et qui lui mit aussitôt la main sur l’épaule.

C’était Gobert.

— Je te rencontre à propos, dit le chef couleuvrinier ; justement, je te cherchais.

— Moi ?

— Toi avec d’autres. Nous venons de recevoir l’ordre de nous tenir prêts pour demain matin.

— Qu’est-ce qu’on va donc faire demain ?

— Tu le verras. Il est temps de savoir où l’on va quand on est en route. Il faut d’abord partir…

— Partir… répéta Simon.

— Sans doute. Penses-tu que c’est faire notre métier de soldat que de rester ici à nous reposer ?

— Jusqu’à présent, les chefs n’en demandaient guère davantage…

— Et c’est pour cela que tu t’es enrôlé, paresseux ! Eh bien, cela va changer ! Pour commencer, suis-moi !

— Où ?

— Jusqu à la Loire. Des chalands viennent d’accoster, qui nous apportent ce dont nous avons besoin.

— Des provisions ?

— Des provisions d’armes, oui ! Des fascines pour l’assaut, des flèches pour les archers… et des boulets pour nous ! Il faut décharger tout cela et les transporter…

— On n’y voit goutte !

Il y aura des torches et des falots. Assez discuté ! En route !

Simon se vit contraint d’obéir.

En chemin, d’autres soldats se joignirent à eux. Quelques-uns montraient autant d’enthousiasme que Gobert. Les autres suivaient sans rechigner. Un esprit nouveau les animait et Simon qui aurait voulu provoquer leur insubordination, comprit qu’il n’y réussirait pas.

Une partie de la nuit se passa ainsi en préparatifs militaires, après quoi les défenseurs d’Orléans allèrent prendre un repos bien gagné.

VII. La colère du général

La radieuse aurore du 8 mai 1429 colorait le ciel quand Jeanne sortit de la cathédrale où elle venait d’entendre la première messe en priant Dieu de lui accorder la victoire libératrice.

Répondant aux vœux des habitants d’Orléans, elle allait livrer la bataille décisive d’où dépendait le sort de la ville. Successivement, elle avait forcé les Anglais à se retirer de la plupart des positions qu’ils occupaient. Toutefois, ils n’étaient pas en déroute ; ils n’abandonnaient pas la partie ; ils ne levaient pas le siège.

Au contraire, ils s’étaient retranchés dans deux bastilles que reliait un boulevard fortifié d’où ils menaçaient toujours la ville.

C’était là qu’il fallait aller les attaquer.

Les généraux de la défense jugeaient l’entreprise téméraire. Ils tenaient d’interminables conseils auxquels Jeanne ne prenait pas la peine d’assister, car ils se terminaient invariablement par la même décision : ne rien faire !

Au lieu de perdre son temps à ces conciliabules, Jeanne l’employait activement en préparatifs. Aidée de Dunois, de La Hire et de Xaintrailles, elle organisait son armée accrue de nouveaux renforts qu’elle avait obtenus. En même temps qu’elle insufflait à ces hommes l’exaltation patriotique, elle faisait venir par bateaux qui remontaient la Loire les engins de guerre et les armes dont elle avait besoin.

Les généraux qui avaient jusqu’alors assumé la tâche de défendre Orléans passivement — pour ne pas dire pacifiquement — ne pouvaient s’opposer à ces mesures.

Ils ne conservaient qu’une autorité, devenue de plus en plus théorique, sur les troupes de la garnison.

Tout ce qu’ils pouvaient faire pour mettre obstacle à la réalisation du projet de Jeanne, c’était de refuser à celle-ci le concours des soldats dont ils disposaient.

Il y avait là pour eux une question d’amour-propre qu’ils faisaient passer avant l’intérêt du pays.

Gaucourt, qui commandait, n’était pas un guerrier sans valeur.

Il avait obtenu, avant le blocus d’Orléans, de brillants succès dans des engagements sérieux avec les Anglais : victoires isolées et sans lendemain, car les avantages obtenus étaient sans cesse détruits par quelque échec sur un autre point.

Peut-être faut-il voir là la cause principale du découragement de Gaucourt qui avait perdu confiance.

Mais il n’en était que plus jaloux de ses prérogatives.

Son principal compagnon d’armes, Xaintrailles, s’était rangé sous la bannière de Jeanne d’Arc.

D’autres l’avaient imité dans une résurrection de leur vaillance passagèrement assoupie.

Mais Gaucourt ne voulait pas être de ceux-là !

En dépit de la désaffection de la plupart de ses lieutenants, il persistait dans son obstination.

Il continuait de résister à Jeanne.

Ce matin même du 8 mai 1429, au moment où elle réglait les derniers détails de l’entreprise, avant de prendre la tête des troupes, il risqua une dernière tentative pour l’en dissuader.

— Vous allez commettre une folie ! déclara-t-il. J’ai le devoir de m’y opposer !

— Ai-je été placée ici pour servir sous vos ordres, messire ? répliqua-t-elle fièrement.

— Non, sans doute…

— C’est moi qui commande, sur l’ordre du Roi !

— Vous commandez, oui… mais pas à moi !

— Aussi ne vous ai-je rien demandé !

— Pas même un conseil… Il vous eût été pourtant profitable de m’écouter.

— Je ne pense pas. Il n’est aucun temps à perdre en vains discours… La besogne presse !

— Mauvaise besogne, répartit Gaucourt. Vous allez faire massacrer nos meilleurs guerriers… et ce soir les Anglais, maîtres de la ville, y bouteront le feu pour illuminer leur victoire !

— Non ! Ce soir, ces maisons ne brilleront d’autres flammes que des rayons du soleil couchant… et les cloches sonneront à toutes volées pour célébrer la délivrance !

— Soit… Vous trouverez bon, dans ce cas, que je garde ici la garnison dont j’ai conservé le commandement, ne serait-ce que pour constituer le service d’honneur qui accueillera votre retour triomphal !

Méprisant cette ironie, Jeanne monta à cheval, brandit son étendard et s’apprêta à lever son épée pour donner le signal du départ…

Furieux, Gaucourt se retourna vers les soldats et hurla :

— C’est à moi que vous devez obéir ! Je vous défends de la suivre !

Il y eut un moment de stupeur, puis des murmures s’élevèrent, un grondement qui s’intensifia.

— Que signifient ces murmures ? s’écria Gaucourt. Silence ! Et allez déposer vos armes jusqu’à ce que je vous donne l’ordre de les reprendre !

Personne ne bougea.

Bombardiers, couleuvriniers, vougiers, archers, ne voulaient plus obéir qu’à Jeanne !

Simon essaya bien d’entraîner quelques mauvaises têtes dans un mouvement dissident, mais personne ne l’écouta.

Gaucourt répéta son ordre sans plus de succès.

— Vous serez punis ! vociféra-t-il. Je vous préviens que je serai impitoyable !…

On n’en entendit pas davantage. Jeanne avait levé son épée ; les trompettes sonnaient à plein cuivre, couvrant la voix du général.

Et l’armée se mit en marche…

IX. Une flèche

La bataille faisait rage.

Depuis des heures on combattait et le sort ne se décidait pas encore.

Jusqu’alors les Anglais avaient réussi à repousser tous les assauts.

Talbot, qui les commandait, s’attendait à l’attaque, car les préparatifs des Français n’avaient pu passer inaperçus.

Sur sa demande, on lui avait envoyé pour le soutenir un renfort sérieux, sous les ordres de Fastolf, celui-là même qui avait triomphé naguère à Rouvray : le vainqueur de la Journée des harengs.

Jeanne, qui redoutait l’accroissement des forces ennemies, avait tout mis en œuvre pour hâter son action.

Mais malgré toute sa diligence, elle n’avait pu être prête plus tôt : il lui avait fallu attendre l’arrivée des chalands qui lui apportaient les flèches et les boulets dont il ne fallait pas risquer de se trouver démuni au plus fort de la bataille.

Par malheur, Talbot avait reçu ses renforts en même temps.

Cependant, il aurait été plus dangereux qu’utile de prolonger une période d’attente que l’ennemi mettrait à profit pour améliorer l’organisation de sa défense.

Jeanne avait donc joué la partie.

L’issue en demeurait indécise.

Sans cesse le fougueux élan des assaillants se brisait contre l’opiniâtre résistance des insulaires qui se faisaient tuer sur place plutôt que de céder.

Avec une indomptable énergie, Jeanne ranimait sans cesse l’ardeur de ses soldats.

On la voyait partout, escaladant, montant aux échelles, méprisant le danger… et soudain, tandis qu’elle entraînait un groupe d’archers vers une brèche ; ceux qui la suivaient la virent chanceler, perdre l’équilibre… puis se redresser…

Une flèche venait de l’atteindre au cou et restait piquée dans la blessure.

Simon, à ce moment, n’était pas loin d’elle.

Guillaume non plus.

Ce dernier se précipita aussitôt.

Mais déjà la blessée, se raidissant contre la douleur, avait arraché et rejeté au loin la flèche qui l’avait frappée.

Guillaume voulait qu’elle fût transportée dans un abri pour y être soignée, mais elle refusa énergiquement de s’éloigner, tant elle sentait sa présence nécessaire pour stimuler les courages.

— Je ne déserterai pas la bataille, dit-elle, car ce serait la perdre sans doute…

Elle se contenta d’un pansement sommaire et poursuivit l’assaut.

La défense ennemie tomba enfin. Une partie des Anglais capitula ; ceux-là furent faits prisonniers, les autres s’enfuirent en désordre. C’était la déroute complète.

À l’heure dite, Jeanne rentra triomphante dans Orléans, aux acclamations frénétiques des habitants.

— Bonne journée, hein ? dit Gobert à son ami Guillaume. Ça vaut bien qu’on aille maintenant vider un gobelet chez cette canaille de Hautmenu !

— Allons boire si tu veux, ce n’est pas de refus, approuva Guillaume, mais pas chez Hautmenu !

— Pourquoi ? Parce que je l’ai appelé canaille ? Il ne l’est peut-être pas plus que les autres taverniers !

— Aussi n’est-ce point pour cela… Mais on risque d’y rencontrer Simon… et décidément, je ne peux pas le souffrir !

X. La fin d’un traître

À la voix grave du bourdon du beffroi répondaient celles des cloches des églises en un carillon d’allégresse qui chantait la délivrance.

Dans l’air pur de mai, l’affreux cauchemar s’était dissipé.

Des patrouilles envoyées dans diverses directions étaient revenues, signalant la retraite complète de l’ennemi qui se retirait en hâte, abandonnant des malades, des blessés, des vivres, de l’artillerie, des bagages.

Dunois aurait voulu le poursuivre, mais Jeanne tempéra son ardeur :

— Laissons-les fuir, dit-elle, l’objet est rempli ; point de carnage inutile.

— Cependant…

— Nos soldats ont besoin de repos.

Elle voulait qu’ils reprissent des forces, car elle savait bien que le carnage

recommencerait sous peu. La libération d’Orléans ne constituait que le premier chapitre de l’épopée. Il fallait continuer de progresser, de chasser l’ennemi… reprendre la lutte après un court répit.

Des villages voisins, les paysans craintifs d’abord, puis enhardis, affluaient.