Vie de Jeanne d’Arc

Vie de Jeanne d’Arc

par

(1818)

Éditions Ars&litteræ © 2023

5Préface

Longtemps la vie de l’Héroïne qui a sauvé la France en 1429 a été, pour la négligence de son style et de son impression, reléguée parmi les contes de la Bibliothèque bleue. Il y a un an environ que M. Le Brun de Charmettes l’a tirée de cette humiliante proscription, en publiant sur ce sujet, cher à tout bon Français, quatre forts volumes remplis de recherches et de dissertations du plus grand intérêt. Ce livre, dont nous sentons tout le prix, nous a donné l’idée d’une composition moins étendue, moins savante, et conséquemment sous tous 6les rapports, bien plus à la portée du commun des lecteurs : c’est ce que nous offrons en ce moment au public.

Nous avons puisé nos matériaux à la Bibliothèque du Roi ; nous garantissons donc leur authenticité, dont chacun d’ailleurs est maître de s’assurer par lui-même. Un récit animé et rapide, quoique renfermant tous les détails nécessaires, nous a paru convenir à ce livre, et nous l’y avons employé quand il s’agit de raconter des événements tels que ceux qu’il renferme, nous pensons que les digressions sont dangereuses, eussent-elles pour but d’éclaircir, par la discussion, des points d’histoire ; elles fatiguent le lecteur, le détournent de l’objet principal, 7et finissent par l’en dégoûter. C’est avec lui-même que l’auteur doit, en pareil cas, discuter les choses douteuses, pour présenter ensuite au lecteur le résultat de ses observations.

La vie soignée de Jeanne d’Arc, ainsi rendue d’un achat facile pour tout le monde, ne saurait être présentée dans un moment plus favorable. Par un mouvement aussi beau et aussi juste que celui qui a fait reparaître au milieu de nous la statue du grand Henri, on parle d’élever au sein de la capitale, un monument à la jeune vierge qui fut plus anciennement la libératrice de la France : avant que ce monument si intéressant pour la gloire nationale pare une de nos places 8publiques, n’est-il pas convenable que chacun de nous apprenne véritablement à connaître la généreuse Française dont il rappellera les hauts faits et le noble dévouement.

9Vie de Jeanne d’Arc

Livre Ier

- État déplorable de la France pendant les premières années du règne de Charles VII.

- À quels titres les princes anglais prétendaient en être rois.

- Régence du duc de Bedford, pour cause de la minorité de Henri VI d’Angleterre.

- Succès importants des Anglais en France.

- Siège d’Orléans entrepris par eux.

- Commencements de Jeanne d’Arc.

- Quelles sont les premières révélations qu’elle croit avoir.

- Quand elle se croit appelée à sauver la France.

- Ses hésitations.

- Elle se rend auprès 10du seigneur de Baudricourt, gouverneur de Vaucouleurs.

- Difficultés qu’elle éprouve à le persuader de sa mission.

- Elle part enfin pour la cour.

- Elle y subit de rigoureux examens avant d’être admise devant le roi.

- Elle est admise ; circonstances particulières de cette entrevue.

- Nouveaux examens.

- Elle est investie d’une grande autorité.

- Ses préparatifs singuliers avant de partir à la tête d’une armée pour secourir Orléans.

- Sa lettre aux Anglais.

Ensuite du meurtre commis à Montereau, le 10 septembre 1419, sur la personne du duc de Bourgogne, par les officiers de la suite du dauphin, la France, depuis longtemps attaquée et entamée par les Anglais, était en quelque sorte devenue une province de l’Angleterre.

Le dauphin, cité à la Table de Marbre 11du Parlement pour ce meurtre, avait été condamné par contumace et banni du royaume à perpétuité. Un traité avait été signé à Troyes, portant pour articles principaux : que Madame Catherine de France, fille de Charles VI, roi de France, épouserait Henri V, roi d’Angleterre ; qu’à cette condition, après la mort de Charles VI, Henri lui succéderait à la couronne de France, comme son héritier, et transmettrait cette couronne à ses descendants ; que, bien que le roi Charles, tant qu’il vivrait, dût être possesseur du royaume, néanmoins le soin de le gouverner et de le régler en serait confié à Henri, et que les sujets, vassaux et états lui feraient dès lors hommage et serment de fidélité et obéissance ; que tous les actes publics seraient expédiés sous le nom et sous le sceau de Charles, ce qui n’empêcherait pas qu’en quelques cas Henri ne pût donner des ordres ou faire des défenses, tant de par le roi Charles, que de par lui, comme régent ; que Charles, en lui écrivant, userait de cette formule : À notre très cher Fils, Henri, roi d’Angleterre, héritier 12de France

; qu’après que Henri serait parvenu à la couronne de France, les deux couronnes de France et d’Angleterre seraient unies en une même personne, tant de lui que de ses héritiers, en conservant cependant à chacun des deux royaumes, ses coutumes, libertés, privilèges, lois, et sans soumettre l’une à l’autre.

Ce traité avait reçu son exécution en tout ce qui dépendait des parties contractantes. Le roi d’Angleterre avait pris dans les actes publics le titre de régent et héritier de France ; les baillis, avant d’être reçus au parlement, juraient de le reconnaître en cette qualité, et ce prince avait même, par une extension abusive de ses droits prétendus, rendu une ordonnance pour faire battre en Normandie une monnaie sur la quelle cette inscription devait être mise : Henricus Francorum Rex (Henri, roi des Français).

Henri V étant mort, son fils Henri VI, à peine âgé d’un an, avait été proclamé héritier de la couronne de France, sous la régence du duc de Bedford ; et Charles VI 13ayant lui-même cessé de vivre au moment où il fut enterré, un héraut avait fait retentir l’église Saint-Denis, sépulture ordinaire de nos rois, de ce cri funeste : Vive Henri de Lancastre, roi de France et d’Angleterre !

et pour rendre cette prise de possession encore plus solennelle, le duc de Bedford, en rentrant ce jour-là dans Paris, avait fait porter devant lui l’épée royale, comme régent du royaume.

Mais, ce qui plus que toutes ces formalités, fruit d’un traité surpris à un prince dans un état complet de démence, mettait le royaume en péril, c’est la puissance que, par la force des armes, les Anglais y avaient acquise. Quand le dauphin, sous le nom de Charles VII, se trouva saisi de la couronne par la mort de son père qui ne pouvait, en aucun cas, la transmettre à d’autres héritiers que les princes de sa maison, presque toute la France était effectivement envahie. Les trahisons et les malheurs continuant à paralyser les efforts de ceux de ses guerriers qui demeuraient fidèles, bientôt même elle fut réduite à cette détresse, 14que son sort parut dépendre entièrement de celui d’Orléans attaqué avec succès sur toutes ses faces par une armée composée de l’élite des troupes ennemies, et commandée par leurs généraux les plus célèbres. Cette ville n’avait cependant, pour se défendre, qu’une faible garnison qu’il paraissait impossible de renforcer convenablement ; et après avoir vu prendre toutes ses approches malgré le courage désespéré de ses habitants, elle avait déjà demandé à capituler sous certaines conditions. La France semblait à jamais perdue, et l’on s’attendait à voir tomber d’un moment à l’autre entre les mains des Anglais, la place que l’on regardait comme le dernier boulevard qu’elle pût leur opposer. Le duc de Bedford avait renvoyé les députés d’Orléans avec mépris, en s’écriant qu’il aurait leur ville à volonté, et que les habitants lui paieraient ce que lui avait coûté son siège

.

En Bassigny, dans le hameau de Domrémy, vivait une jeune paysanne de l’âge de dix-sept à dix-huit ans, aimée et respectée de tout le monde à cause de la pureté de 15ses mœurs et de la douceur de son caractère : ce fut de là que partit le coup inattendu qui devait écraser l’orgueil des ennemis de la France.

La paysanne de Domrémy se nommait Jeanne, et était fille de Jacques d’Arc, cultivateur, vivant honnêtement d’un peu de labourage et du produit de quelque bétail ; pieux, simple, hospitalier, et d’une probité sévère.

Jeanne portait la piété encore plus loin que l’auteur de ses jours. À l’âge de treize ans, elle invoquait Dieu sans cesse et partout, craignant de ne le point honorer assez dignement, et lui demandant de lui faire connaître par des inspirations comment il voulait qu’elle le servît. Un jour d’été, vers l’heure de midi, comme elle s’abandonnait ainsi à une espèce de méditation dans le jardin de son père, il lui sembla tout à coup voir éclater à sa droite, et du côté de l’église du hameau, une grande clarté, et entendre en même temps retentir une voix inconnue qui la rassurait sur l’état de son âme, en l’invitant à persévérer dans sa piété et dans 16sa bonne conduite3. Les historiens de sa vie font remonter cette première révélation de Jeanne d’Arc au 8 mai 1423 ou 1424.

La jeune paysanne aimait sa patrie ; elle ne l’oubliait pas dans ses prières, et demandait encore avec ferveur à Dieu, qu’il tirât la France de l’état d’humiliation et d’opprobre toujours croissant où la tenaient ses divisions intestines, et les séductions et le fer de l’étranger : bientôt ses visions se portèrent sur ce point. Un jour elle crut se trouver en présence de l’archange saint Michel, qui lui dit que Dieu avait pitié de la France ; qu’il fallait qu’elle, Jeanne, allât au secours du Roi ; qu’elle ferait lever le siège d’Orléans, et qu’elle rétablirait Charles VII, malgré ses ennemis, dans le royaume de ses pères

. Jeanne avait trop de modestie pour croire facilement à une telle révélation, que les événements 17humains eux-mêmes ne pouvaient que peu accréditer dans son esprit, puisque Orléans, qu’elle regardait principalement, ne fut assiégé que quatre ou cinq ans plus tard. Sortie de cette espèce de moment d’extase, elle s’excusa devant Dieu, comme d’une faute, d’avoir eu l’orgueil de s’y abandonner. Cependant la révélation se renouvela plusieurs fois. Jeanne crut entendre l’archange lui annoncer sainte Catherine et sainte Marguerite, auxquelles elle avait beaucoup de confiance, comme les êtres supérieurs choisis pour la guider et l’assister de leurs conseils ; et effectivement elle ne tarda pas à se persuader qu’elle voyait et qu’elle entendait ces deux saintes, qui tantôt lui parlaient en se montrant à elle, et tantôt, en restant invisibles, se faisaient seulement entendre.

Plus elle avançait en âge, plus ces injonctions des envoyés célestes lui semblaient devenir pressantes. Les voix (ainsi les désignait-elle) lui disaient deux ou trois fois par semaine, qu’elle partît, et vînt en France, c’est-à-dire, suivant le langage 18du temps, dans la portion du royaume qui formait le domaine immédiat de la couronne ; la Picardie, l’Île-de-France, l’Orléanais, le Berry et la Touraine.

Jeanne n’osait s’ouvrir à personne de ces révélations : qui que ce soit n’y eût pris confiance, et elle n’y voyait que le danger de se faire passer inutilement pour folle. Peut-être, après quelque espace de temps, se sentait-elle portée à s’accuser elle-même d’exaltation et de délire ; mais le même phénomène se répétait bientôt pour la replonger dans le même état d’agitation et d’inquiétude. Plusieurs années s’écoulèrent ainsi ; elle en vint peu à peu à laisser échapper, par intervalles, quelques mots qui appartenaient à ce secret, pour lequel elle eût voulu trouver ses parents et leurs compatriotes d’une piété aussi absolue, aussi confiante que la sienne. Mon compère, dit-elle un jour à un laboureur de son voisinage, si vous n’étiez pas Bourguignon, je vous dirais quelque chose.

(Le duc de Bourgogne, c’est-à-dire le fils du prince tué sur le pont de Montereau, était, comme on a pu en juger par le commencement 19de ce livre, uni aux Anglais contre le Roi de France, et l’on appelait généralement Bourguignons, les ennemis de ce dernier.) Un autre laboureur, nommé Michel Lebuin, l’entendit s’écrier, dans une autre occasion, qu’il y avait, entre Compey et Vaucouleurs, une fille qui, avant un an, ferait sacrer le roi de France

; prédiction qui s’accomplit effectivement dans l’année. Devant un troisième, elle répéta différentes fois ces paroles bien plus positives : qu’elle délivrerait la France et le sang royal

.

Cependant toutes ces choses étaient parvenues aux oreilles de ses parents, qui, les attribuant sa haine pour les ennemis de sa patrie, veillaient avec soin sur elle, de peur, disaient-ils, comme ils l’avaient songé, que leur fille ne s’en allât avec les gens d’armes

.

Des troupes bourguignonnes vinrent dans le pays, forcèrent les habitants à en fuir, et le pillèrent. Quand Jeanne y rentra avec sa famille, après le départ de ces brigands, le spectacle du ravage qu’ils y 20avaient fait, lui rappela encore, d’une manière plus vive que jamais, la noble mission à laquelle elle croyait se sentir appelée, et l’ordre que ses voix lui avaient déjà donné antérieurement : de se rendre à Vaucouleurs, où elle trouverait dans la protection de Robert de Baudricourt, gouverneur de cette ville, les moyens de faire le voyage de Chinon, qu’habitait alors le roi Charles VII

. Enfin, quelques persécutions qu’on lui fît éprouver, vers le même temps, relativement à un mariage que les auteurs de ses jours eussent bien voulu lui voir contracter, pour se débarrasser des inquiétudes qu’elle leur donnait, lui fournirent l’occasion de tenter d’obéir à ce qu’elle regardait comme la volonté du Très-haut.

Ayant, à la suite de ces persécutions, demandé avec succès à son oncle maternel, nommé Durand Laxart, qui demeurait au Petit-Burey, village situé entre Domrémy et Vaucouleurs, la permission de se retirer chez lui ; elle n’y eut pas plutôt demeuré huit jours, qu’elle lui dit qu’il fallait 21qu’elle allât à Vaucouleurs, parce qu’elle voulait de là se rendre en France, vers le dauphin, pour le faire couronner

; soit qu’elle n’eût témoigné à son oncle le désir de résider chez lui que dans ce dessein, soit que dans ce nouveau domicile ses inspirations et ses révélations fussent devenues plus pressantes qu’elles ne l’avaient encore été.

Son oncle l’aimait beaucoup : il finit par se laisser gagner, et exigea seulement de Jeanne qu’elle permît qu’il allât d’abord, seul, trouver le seigneur de Baudricourt, pour lui faire connaître dans quelle situation extraordinaire se trouvait sa nièce. Cette nièce ne sembla au seigneur de Baudricourt qu’une insensée, qu’il recommanda à la sévérité de Durand Laxart. Le premier pas était fait, et les voix de Jeanne lui avaient prédit qu’elle serait repoussée jusqu’à trois fois : elle ne se rebuta donc pas de ce premier contre-temps, et voulut aller trouver elle-même le gouverneur de Vaucouleurs ; son oncle l’accompagna, quelles que fussent ses dispositions particulières au sujet de ce voyage.

22Elle arriva à Vaucouleurs dans les premiers jours de mai 1428, vêtue simplement de ses habits de paysanne. Le seigneur de Baudricourt, prévenu de son arrivée, refusa de l’envoyer au roi, mais voulut cependant bien la voir. Jeanne quoiqu’il lui eût toujours été absolument inconnu, courut droit à lui parmi ceux qui l’environnaient, ayant prétendu dans un des interrogatoires que lui firent subir les Anglais en 1430, qu’il lui avait été indiqué par ses voix. Elle lui dit qu’elle venait vers lui de la part de son Seigneur ; pour qu’il mandât au dauphin de se bien maintenir, et qu’il n’assignât point de bataille à ses ennemis, parce que son Seigneur lui donnerait secours dans la mi-carême ; que le royaume n’appartenait pas au dauphin, mais à son Seigneur ; que toutefois son Seigneur voulait que ledit dauphin devint roi, et qu’il eût ce royaume en dépôt ; ajoutant que, malgré ses ennemis, il serait fait roi, et qu’elle le mènerait sacrer

.

— Qui est votre Seigneur, lui demanda le gouverneur ?

— Le roi du ciel, 23lui répondit-elle avec assurance.

Cette entrevue ne suffit pas pour persuader le gouverneur, et le voyage de Jeanne fut inutile. Après avoir, dans plusieurs entretiens avec différents habitants de Vaucouleurs, protesté en quelque sorte de cette négligence, et défendu sa mission contre des ministres même des autels, elle retourna à son village, où elle reprit ses exercices de piété avec autant d’abandon et d’humilité qu’auparavant.

Au commencement du carême de 1429, Jeanne revint à Vaucouleurs avec son fidèle conducteur, Durand Laxart. Elle y logea, comme la première fois, chez un charron nommé Henri, dont la femme, appelée Catherine, avait conçu pour elle la plus vive amitié. Jean de Novelompont, surnommé de Metz, gentilhomme considéré dans le pays, vint par hasard chez son hôte. Ayant appris quel rôle singulier elle y jouait :

— Que faites-vous ici, mon amie, lui dit-il : ne faut-il pas bien que le roi soit chassé du royaume, et que nous devenions Anglais ?

— Je suis venue, répondit Jeanne, demander à Robert de Baudricourt, 24qu’il me conduisit ou me fit conduire au roi, lequel n’a cure (ne s’occupe) de moi ni de mes paroles. Et cependant, avant qu’il soit la mi-carême, il faut que je sois devers le roi, dussé-je, pour m’y rendre user mes jambes jusqu’aux genoux : car personne au monde, ni rois, ni ducs, ni fille du Roi d’Écosse4, ou tous autres ne peuvent reprendre le royaume de France, et il n’y a pour lui de secours que moi-même, quoique j’aimasse mieux rester à filer près de ma pauvre mère ; car ce n’est pas là mon ouvrage : mais il faut que j’aille et que je le fasse, parce que mon Seigneur le veut.

— Et quel est votre Seigneur ? lui demanda Jean de Metz, comme l’avait fait précédemment le seigneur de Baudricourt.

— C’est Dieu, répondit encore Jeanne.

Il paraît que le ton qu’elle mit à prononcer ce peu de paroles frappa Jean de Metz, qui avait peut-être beaucoup entendu parler d’elle, car il lui promit, 25par sa foi, sa main dans la sienne, que sous la conduite de Dieu, il la mènerait au roi, et lui demanda quand elle désirait partir :

— Plutôt aujourd’hui que demain, répondit-elle.

Le départ fut néanmoins différé, le seigneur de Baudricourt attendant une réponse du roi, auquel il avait écrit, et Jeanne croyant d’ailleurs fermement, d’après ses révélations, qu’elle finirait par partir avec l’assentiment de ce seigneur, dont la recommandation ne pouvait qu’infiniment faciliter à la cour le succès de sa mission.

Orléans était alors assiégé depuis quatre mois, et cette circonstance devait augmenter encore la confiance de Jeanne d’Arc dans ses révélations.

Cependant elle commençait à acquérir de la célébrité dans le pays. Chacun raisonnait d’elle à sa manière, et l’on commençait en général à la regarder comme une fille suscitée par le ciel pour sauver la France et lui rendre sa gloire. Le duc, Charles de Lorraine, depuis longtemps malade, se la fit amener, espérant en tirer 26quelque remède capable de lui rendre la santé ; mais Jeanne ne se reconnaissait pas la prescience, et au nom de Dieu, elle invita seulement ce prince, avec dignité, à mériter, par une meilleure conduite envers son épouse, que les gens de bien fissent des vœux pour sa guérison. Quoiqu’elle n’eût pu donner au duc le secours qu’il en attendait, il eut pour elle les plus grands égards, et ne la congédia qu’après lui avoir fait un présent.

Enfin arriva à Vaucouleurs un envoyé du roi, porteur d’une lettre qui autorisait le seigneur de Baudricourt à faire partir la jeune inspirée pour la cour, afin qu’elle y fût au moins interrogée et examinée.

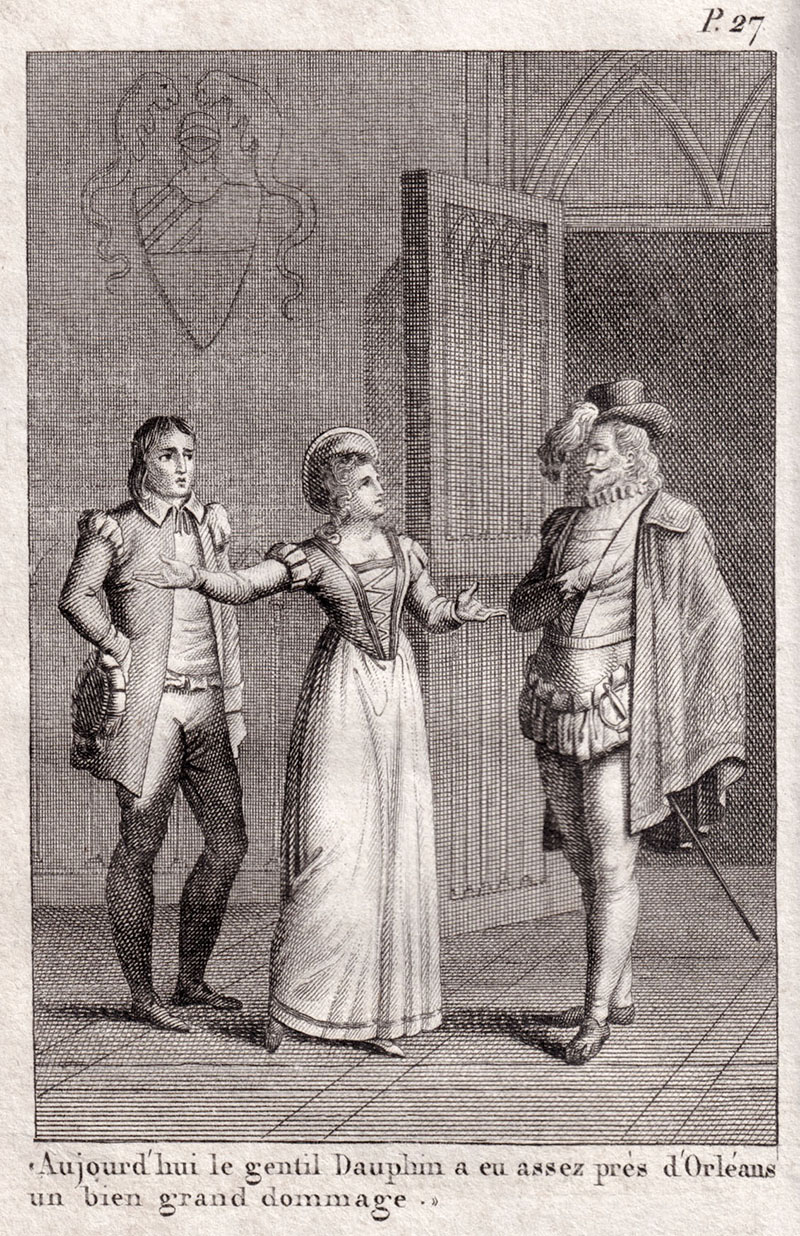

On ne songea donc plus qu’à la mettre en route. Si l’on s’en rapporte à une chronique du temps, quelques jours plus tôt, alors que le gouverneur hésitait encore, en attendant les réponses du roi, Jeanne lui prouva sa mission en lui apprenant l’issue du funeste combat de Rouvray Saint-Denis, si célèbre sous le nom de journée des harengs, le jour même où 27il fut livré5 : En mon Dieu, lui dit-elle, vous mettez trop à m’envoyer ; car aujourd’hui le gentil dauphin a eu, assez près d’Orléans, un bien grand dommage, et sera-t-il encore taillé de l’avoir plus grand, si ne m’envoyez bientôt vers lui.

Sur le choix qu’elle fit d’habits d’homme pour son voyage, les habitants de Vaucouleurs s’empressèrent de lui procurer, à leurs frais, tout ce qui était nécessaire pour son équipement. Ils lui firent faire une robe d’homme, des bottines, etc., etc.

Durand Laxart, et un nommé Jacques Alain, qui était devenu un de ses plus déterminés partisans, se réunirent pour lui acheter un cheval. Quant au seigneur de Baudricourt, il se contenta de lui donner une épée, et n’entra à son sujet dans aucune autre dépense. Il ne pouvait se résoudre à croire assez en elle pour l’aider 28plus puissamment. Son incrédulité parut jusque dans ses adieux : Va, lui dit-il, au moment où elle partit, va, et advienne ce qu’il pourra.

La petite escorte de Jeanne d’Arc consistait en six personnes, savoir :

Jean de Novelonpont, dit de Metz, auquel Jeanne paraît donner le titre de chevalier ;

Bertrand de Poulengy, ou de Poulengey, écuyer ;

Pierre d’Arc, troisième frère de Jeanne ;

Colet de Vienne, messager ou envoyé du Roi ;

Richard, archer ;

Julien, valet de Poulengy ; et Jean de Honnecourt, ou Bonnecourt, serviteur de Jean de Metz.

Ces six personnes avaient juré, entre les mains du seigneur de Baudricourt, qu’ils la mèneraient saine et sauve au roi.

On était alors au dimanche, 13 février, 1429.

Jeanne paraissait pleine de confiance. Quelques personnes lui ayant demandé 29comment il était possible qu’elle entreprît de partir, vu le grand nombre d’hommes d’armes ennemis qui battaient le pays aux environs de Vaucouleurs : Je ne crains pas les hommes d’armes, répondit-elle, et je trouverai le chemin libre ; car, s’il y a des hommes d’armes sur la route, j’ai Dieu, mon Seigneur, qui me fera mon chemin jusqu’à monseigneur le dauphin.

— C’est pour cela que je suis née

, disait-elle encore à la foule, étonnée de la voir s’exposer à de si grands périls. Au reste, elle assurait que les esprits célestes avec lesquels elle croyait être en communication, lui avaient donné bonne espérance : Va hardiment, lui avaient-ils dit ; quand tu seras devers le roi, il aura bon signe de te recevoir et croire.

Pour joindre Chinon, où résidait alors Charles VII, il ne fallait pas parcourir moins de cent-cinquante lieues, et une bonne partie de cette longue route était infestée par l’ennemi : on prit des chemins détournés, et l’on traversa à gué plusieurs rivières, bien que la saison fût peu favorable 30à cette manière de voyager. Si l’on eût cru Jeanne d’Arc, on n’aurait pas pris toutes ces précautions. Se prétendant, dans cette grande circonstance, continuellement inspirée et avisée par ses saints protecteurs, elle répétait sans cesse qu’il ne pouvait y avoir rien à redouter, ni pour elle, ni pour ceux de sa suite. Quelques-uns d’entre eux voulant éprouver jusqu’à quel point on pouvait compter sur le courage et la tranquillité quelle faisait paraître, imaginèrent de s’écarter de la troupe, et de revenir ensuite l’attaquer comme s’ils eussent été un parti ennemi : Ne fuyez pas, dit Jeanne avec calme à ceux qui, étant restés auprès d’elle, feignaient de vouloir prendre la fuite ; en mon Dieu, ils ne vous feront aucun mal.

Ses compagnons de voyage remarquaient que sa première pensée, chaque matin en s’éveillant, était de prier Dieu, et elle témoignait un grand désir d’assister à l’office divin, bien que, par prudence, eux, qui répondaient d’elle lui permissent rarement de se montrer ainsi en public dans les lieux qu’ils traversaient.

31Arrivée à Fierbois, village de Touraine, situé à cinq ou six lieues de Chinon, elle envoya au roi une lettre, portant en substance qu’elle désirait savoir si elle devait entrer dans la ville où il était ; qu’elle avait bien cheminé l’espace de cent cinquante lieues venir vers lui à son pour secours, et qu’elle savait beaucoup de choses qui lui seraient agréables.

La réponse fut favorable, et ne se fit pas longtemps attendre, car Jeanne partit bientôt pour Chinon. Elle n’avait mis que onze jours dans tout son voyage.

Elle ne pouvait arriver à la cour dans un moment plus opportun. Le roi se trouvait sans moyens réels de secourir Orléans, qu’il regardait cependant comme sa dernière espérance. Il était presque sans troupes et sans argent. La dame de Bouligny, qui était alors dans la ville de Bourges, auprès de la reine, rapporte qu’en ce temps-là, il y avait dans ce royaume, spécialement dans les parties obéissantes au roi, tant de calamités et si grande pénurie d’argent, que c’était pitié ; si bien que 32les sujets fidèles au roi étaient, près de s’abandonner au désespoir ; et le sait celle qui parle, ajoute en cet endroit la dame de Bouligny, parce que son mari était alors receveur général, lequel tant de la pécune (de l’argent) du roi, que de la sienne propre, n’avait en tout chez lui que quatre écus. Tout était désespéré, et l’on ne se flattait de recevoir aucun secours, à moins qu’il ne fût envoyé de Dieu.

La mission divine que prétendait accomplir Jeanne d’Arc, semblait d’ailleurs justifiée par des prédictions, des prophéties, sortes de choses qui, à cette époque avaient, même à la cour, un fort grand crédit. Jeanne ne fut cependant point admise sur-le-champ, devant le roi : on décida qu’elle serait d’abord examinée et interrogée par des prélats. Ce fut Jean de Metz et Bertrand de Poulengy, qui la leur présentèrent. Les commissaires du roi lui firent beaucoup de questions, et lui demandèrent, entre autres choses, dans quel dessein elle était venue à Chinon, et ce qu’elle prétendait : mais elle refusa d’abord de leur rien 33répondre, sinon qu’elle avait à parler au roi. Cependant, pressée au nom de ce prince de faire connaître l’objet de sa mission, elle dit enfin, qu’elle avait deux choses à accomplir de la part du Roi des cieux : la première, de faire lever le siège d’Orléans ; la seconde, de conduire le roi à Reims, pour l’y faire sacrer et couronner.

Après cette première entrevue, les prélats ne se trouvèrent pas d’un avis unanime : les uns voulaient que le roi n’ajoutât aucune foi aux paroles de cette jeune fille ; et les autres, qu’il l’entendit, puisqu’elle se disait envoyée de Dieu, et prétendait avoir quelque chose à dire au prince. Charles VII, de lui-même naturellement irrésolu, s’arrêta au parti de la faire examiner de nouveau. On la tira donc de son hôtellerie pour la loger dans une tour du château du Coudray, où l’on pourrait l’observer à loisir tandis qu’on enverrait dans son pays natal, s’informer de sa vie, de son caractère et de ses mœurs.

Les personnes de distinction qui eurent 34permission ou commission de venir converser avec elle, ne rapportèrent de ses entretiens, rien qui ne fût à sa louange ; elles la trouvèrent en parfaite raison, et d’une pureté de pensées peu commune ; mais se croyant fermement réservée la par volonté d’en haut à sauver la France, et assistée à ce sujet de conseils divins. Ceux que le soin de la servir fixait continuellement auprès d’elle, racontèrent de leur côté qu’elle passait une grande partie de la journée en prières, montrant alors la plus grande ferveur.

Enfin, l’urgence du danger l’emportant sur toute autre considération, et imposant silence aux plus incrédules et aux plus en vieux, il fut décidé, le troisième jour de son arrivée, qu’elle serait entendue.

Le roi, pour l’éprouver encore dans cette occasion, et peut-être pour vérifier ce qui s’était passé lors de sa présentation au seigneur de Baudricourt, se cacha, modestement vêtu, dans la foule de ses courtisans. Il était curieux de voir si ne connaissant pas sa personne, elle serait, de prime 35abord, poussée vers lui par ses inspirations ; ce qui parut arriver effectivement. Quoique plusieurs seigneurs magnifiquement parés, et plus de trois-cents chevaliers de haute naissance, fussent réunis à dessein dans la salle où on l’introduisit, elle alla, sans hésiter, au prince, ses voix, dit-elle, le lui ayant fait connaître

, le salua humblement, et lui dit en s’agenouillant, selon l’usage, et en l’embrassant par les jambes :

— Dieu vous doint (donne) bonne vie, gentil roi !

— Ce ne suis-je pas qui suis roi, Jehanne, répondit Charles VII continuant son épreuve, et lui montrant un des seigneurs de sa suite ; voici le roi.

Mais Jeanne, sans se déconcerter, lui répliqua :

— En mon Dieu, gentil prince, c’estes vous, et non aultre ! Très-noble seigneur daulphin, poursuivit-elle, je viens et suis envoyée de la part de Dieu, pour prêter secours à vous et au royaume.

Elle ajouta qu’elle voulait aller faire la guerre aux Anglais. Selon d’autres, le roi lui demanda d’abord son nom, et elle lui répondit en ces termes :

— Gentil daulphin, j’ai nom 36Jehanne la Pucelle ; et vous mande le Roi des cieux, par moi, que vous serez sacré et couronné en la ville de Reims, et serez lieutenant du Roi des cieux, qui est Roi de France.

Le roi la tira à part, et s’entretint fort longtemps avec elle. Pendant cet entretien, les spectateurs virent la satisfaction se peindre sur la figure du prince. On a prétendu que Jeanne, en témoignage de l’esprit divin qui l’animait, rapporta à Charles VII, une chose qui ne pouvait être connue que de Dieu et de lui. Dans le temps de ses plus grands malheurs, ce prince, auquel ses ennemis contestaient jusqu’à sa naissance, avait, seul en son oratoire, prié Dieu que, si ainsi était qu’il fût vrai roi, descendu de la noble maison de France, et que justement le royaume lui dût appartenir, il lui plût le lui garder et défendre ; ou, au pis, lui donner grâce d’échapper, sans mort ou prison, et qu’il se pût sauver en Espagne ou en Écosse, qui étaient de toute ancienneté frères d’armes, amis et alliés des rois de France ; et pour ce, avait-il 37là choisi son refuge.

Or, on assure que ce fut cette prière que Jeanne d’Arc répéta au roi, pour lui prouver la réalité de sa mission divine. On rapporte encore que le roi, ayant cessé de s’entretenir à part avec elle, se rapprocha des courtisans qui étaient demeurés dans la chambre, et leur dit lui-même que cette jeune fille venait de lui raconter certaines choses secrètes que nul ne savait ni ne pouvait savoir, Dieu seul excepté ; et que, pour cette raison, il avait pris grande confiance en elle.

Il restait, d’après la superstition du temps, à décider si Jeanne devait sa prescience à Dieu ou à la magie, car, dans le second cas, on aurait cru ne pas pouvoir se servir d’elle. Charles VII, que d’ailleurs nous avons déjà signalé comme un prince naturellement lent et irrésolu, se détermina donc à la soumettre à de nouveaux examens, et à prendre à son sujet les avis des docteurs les plus célèbres. Pendant ce temps, la garde de sa personne fut remise à Guillaume Bellier, maître de la maison du roi.

38Jeanne fut d’abord interrogée à Chinon, et ensuite à Poitiers, où était alors transféré le parlement. On dit qu’elle refusa d’entrer dans beaucoup des détails qui lui furent demandés, se contentant de répondre qu’elle avait donné au roi des signes clairs et évidents de sa mission. Les questions furent poussées très loin, et faites sans ménagements. On y mit même de l’aigreur et de la dureté, ce qui, de la part de Jeanne, attira des réponses vives à quelques-uns des questionneurs ; mais dans toutes, elle fit admirer sa confiance, son bon sens et sa présence d’esprit. Parmi les membres du conseil du roi et les docteurs qui l’examinèrent à Poitiers, se trouvait un frère Séguin, bien aigre homme, disent les mémoires du temps. Né dans la province du Limousin, et parlant un français corrompu ; il s’avisa de demander à Jeanne, déjà fatiguée d’un long interrogatoire, quel idiome parlait la voix dont elle était assistée :

— Meilleur que le vôtre, lui répondit Jeanne avec vivacité.

— Croyez-vous en Dieu, ajouta-t-il ?

— Mieux que vous, répondit-elle.

39Effectivement, interroger de cette manière une personne qui, demandant à sauver son pays, se prétendait et paraissait être inspirée de Dieu, n’était pas prouver qu’on le respectât beaucoup.

— Dieu, continua le même frère Séguin, ne veut point qu’on croie à vos paroles, à moins que vous ne fassiez voir un signe par lequel il demeure évident qu’il vous faut croire. Nous ne conseillerons donc point au roi, sur votre simple assertion, de vous confier des gens d’armes, pour que vous les mettiez en péril, si vous ne nous dites pas autre chose.

— En mon Dieu, dit Jeanne avec dignité, je ne suis pas venue à Poitiers pour faire signes (miracles) ; mais conduisez-moi à Orléans ; je vous y montrerai des signes, pourquoi je suis envoyée… Le signe qui m’a été donné, dit-elle dans un autre moment, pour montrer que je suis envoyée de Dieu, c’est de faire lever le siège d’Orléans. Qu’on me donne des gens d’armes, en telle et si petite quantité qu’on voudra, et j’irai.

Maître Guillaume Aymeri lui adressa un 40jour l’objection suivante :

— Tu prétends que la voix t’a dit que Dieu veut délivrer le peuple de France de la calamité où il est : or, s’il veut en effet le délivrer, il n’est pas besoin de gens d’armes.

Jeanne répondit aussitôt, et sans se déconcerter :

— En mon Dieu, les gens d’armes batailleront, et Dieu donnera la victoire.

Quelques personnes lui ayant demandé pourquoi elle appelait le roi dauphin et non pas roi :

— Je ne le nommerai roi, répondit-elle, que lorsqu’il aura été sacré et couronné à Reims, où je prétends le conduire.

On lui attribue encore dans cet examen quatre prédictions, qui se sont toutes réalisées.

La première : que les Anglais seraient vaincus ; qu’ils lèveraient le siège qu’ils avaient mis devant Orléans, et que cette ville serait délivrée desdits Anglais : que toutefois elle les sommerait d’abord de se retirer.

La seconde : que le roi serait sacré à Reims.

41La troisième :que la ville de Paris serait rendue à l’obéissance du roi.

La quatrième : que le duc d’Orléans, alors prisonnier en Angleterre, reviendrait en France.

Quand les docteurs commis pour l’interroger lui faisaient de savantes citations, et appelaient à leur secours tous les auteurs sacrés pour prouver qu’on ne la devait pas croire, Jeanne les écoutait tranquillement, et se contentait de répondre, lorsqu’ils avaient fini : Il y a ès livres (dans les livres) de Messire (de Dieu) plus que ès vostres (dans les vôtres).

Elle témoignait au reste du mécontentement de ce qu’on perdait ainsi le temps en examens et en interrogatoires. Elle répétait souvent : qu’il était temps et besoin d’agir

.

Les informations faites à Domrémy et dans les environs vinrent bientôt ajouter à la bonne opinion que Jeanne donnait d’elle à tous ceux qui l’approchaient et qui l’entendaient.

Les commissaires prononcèrent enfin. Ils 42déclarèrent qu’ils ne trouvaient en elle, ni en ses paroles, rien de mal ni de contraire à la foi catholique ; qu’ils ne voyaient rien que de bon dans son fait ; et qu’attendu son état, ses réponses si prudentes, qu’elles leur, semblaient inspirées ; ses manières, sa simplicité, sa conversation, sa sainte vie et sa louable réputation ; attendu aussi le péril imminent et besoin d’être immédiatement secourue où se trouvait la ville d’Orléans, ainsi que la nécessité pressante où étaient le roi et le royaume, dont les habitants soumis à l’obéissance du roi étaient réduits au désespoir, et n’attendaient aucun secours que de Dieu ; ils étaient d’avis que le roi pouvait accepter les services de cette jeune fille et l’envoyer au secours d’Orléans

.

Le roi, toujours irrésolu, et craignant peut-être le ridicule que jetterait sur lui une telle aventure si elle n’était point couronnée du succès, fit encore plusieurs autres consultations particulières, et ordonna enfin que Jeanne serait remise à des femmes chargées de constater l’état de pureté où elle avait vécu jusque là.

43Cette dernière épreuve, si propre à égayer certains de nos contemporains, avait une très grande importance dans cette affaire, pour le temps où elle se fit. On croyait qu’une vierge ne pouvait participer aux enchantements de la magie ; et, comme nous l’avons déjà dit plus haut, l’on ne voulait, par conscience, se servir de Jeanne qu’autant qu’il serait bien constaté qu’elle n’était pas magicienne. La confiance que l’on pensait pouvoir prendre dans la jeune paysanne de Domrémy, venait d’ailleurs en grande partie d’une vieille prédiction qui disait : que la France serait perdue par une femme, et rétablie par une vierge des marches (des frontières) de la Lorraine

. La femme qui avait perdu la France était la reine Isabeau de Bavière, qui, par haine pour Charles VII, avait contribué plus que personne à faire appeler l’Anglais à la succession de la couronne : il s’agissait de s’assurer, par tous les moyens que l’on pourrait employer, si la paysanne des marches de la Lorraine, qui demandait qu’on lui remît le sort de la France, était 44bien la vierge que l’on croyait prédestinée pour la sauver. Le coup qu’on allait porter devait être décisif. Demeuré sans succès, non seulement il déconsidérerait totalement le roi, mais il achèverait de décourager le reste de ses sujets fidèles, et leur ferait tomber les armes de la main.

Aussitôt que Charles VII eut décidé qu’il emploierait Jeanne d’Arc, on revint à Chinon. Trois semaines s’étaient écoulées depuis que Jeanne y était arrivée de son pays. De là le roi envoya le duc d’Alençon à Blois, pour préparer le convoi qu’on voulait introduire dans Orléans. Le prince accepta d’autant plus volontiers cette commission, qu’il prenait le plus vif intérêt à Jeanne. Elle-même, mise sous la conduite du chevalier d’Aulon, l’un des plus respectés à la cour, obtint la permission d’aller jusqu’à Tours, attendre que tout fût prêt pour l’expédition. Elle se montrait toujours impatiente et sans inquiétude.

— Jeanne, lui avait dit à Poitiers un maître des requêtes de l’hôtel du roi, on veut que vous essayez à mettre les vivres dans Orléans, mais il me semble 45que ce sera forte chose, vu les bastilles (les forts) qui sont devant, et que les Anglais sont très puissants.

— En mon Dieu, avait elle répondu, nous les mettrons dedans Orléans à notre aise, et si, il n’y aura Anglais qui saille (sorte) ne qui fasse semblant de l’empêcher.

Jeanne, à Tours, ne tarda point à avoir une maison montée, c’est-à-dire qu’on lui donna par ordre du roi, des gens pour sa garde et pour son service, et tout l’équipage d’un général d’armée, ou, comme on parlait alors, d’un chef de guerre. Jean d’Aulon remplit constamment auprès d’elle les fonctions d’écuyer ; Louis de Contes, sur nommé Imerguet ou Imigot, jeune homme de treize à quatorze ans, fut désigné pour l’accompagner en qualité de page, conjointement avec un autre gentilhomme qui avait pour prénom celui de Raymond, mais dont le nom de famille est inconnu. Le roi attacha encore à son service deux hérauts d’armes, dont l’un s’appelait Guyenne, et l’autre Ambleville. Un historien ajoute à ce nombre un maître-d’hôtel et deux valets. 46Son aumônier lui fut donné par son père ou sa mère, qui, pour la voir, étaient venu habiter un village voisin de Chinon. Ce prêtre se nommait Jean Pasquerel, et dès ce moment il ne la quitta plus.

Le roi fit faire pour elle, soit à Chinon, soit à Tours, une armure complète entièrement semblable à celles que portaient les chevaliers. Son cheval, du moins celui qu’elle monta dans ces premiers moments, lui avait été donné en cadeau par le duc d’Alençon, un certain jour qu’à Chinon elle avait couru la lance avec tant d’adresse et de bonne grâce qu’elle avait excité une admiration générale. Ce fait porterait assez naturellement à croire, comme le dit un auteur, qu’après avoir passé ses premières années à mener les troupeaux de son père aux pâturages, elle s’était exercée ensuite à monter ses chevaux, et avait pris part aux jeux dans lesquels ses compagnes s’exerçaient à disputer le prix de la course, et à combattre avec des espèces de lances à la manière des chevaliers.

Quant à son épée, voici comment elle-même 47déclara dans un des interrogatoires que les Anglais lui firent subir en 1430, se l’être procurée.

Pendant qu’elle était à Chinon ou à Tours, elle sut, dit-elle, par la révélation des voix célestes qui l’assistaient, qu’il y avait une épée marquée de cinq croix, enfouie près de l’autel de l’église de Sainte-Catherine de Fierbois, et que c’était de celle-là qu’elle devait s’armer. Elle écrivit en conséquence aux prêtres qui desservaient cette église, pour qu’il leur plût qu’elle pût avoir cette épée. Elle leur désignait exactement la place, sa mémoire ne lui permettant cependant pas d’assurer si c’était devant ou derrière l’autel, quoiqu’elle crût plutôt que c’était derrière. On fouilla la terre à l’endroit désigné, et l’on ne tarda pas à découvrir l’arme en question. Elle était rouillée. Les prêtres qui avaient présidé à cette recherche la dérouillèrent eux-mêmes. Ils la renfermèrent ensuite dans un fourreau de velours vermeil tout parsemé de fleurs de lis, et l’envoyèrent à Jeanne d’Arc. Les habitants de Tours, renchérissant sur eux, 48voulurent substituer au fourreau de velours une gaîne de drap d’or ; mais Jeanne, que sa modestie n’abandonna jamais, ne se servit que d’un fourreau de cuir qu’elle fit faire exprès.

Toujours par l’avis de ses voix, à ce qu’elle nous dit encore elle-même dans un de ses interrogatoires de 1430, la guerrière inspirée voulut avoir un étendard, et désigna la manière dont il devait être peint. Sur un champ blanc, semé de fleurs de lis, y fut figuré le Sauveur des hommes, assis sur son tribunal dans les nuées, et tenant un globe dans ses mains. À droite et à gauche furent représentés deux anges en adoration : l’un d’eux tenait une fleur de lis en ses mains, sur laquelle Dieu semblait répandre ses bénédictions. Ces mots : Jhesus Maria

étaient écrits à côté. L’étendard était d’une toile blanche appelée alors boucassin, et frangé de soie. On remarqua dans la suite, qu’autant que cela lui était possible, elle portait elle-même cet étendard, et on l’entendit répondre à ceux qui lui en demandaient la raison : C’est parce que je 49ne veux pas me servir de mon épée, ni en percer personne.

Dans les combats, Jeanne d’Arc ne se servait effectivement de son épée qu’à la dernière extrémité, et pour parer les coups qu’on lui portait, plutôt que pour en porter elle-même ; elle se contentait ordinairement de repousser ses adversaires à coups de lance, ou de les écarter avec une petite hache qu’elle portait suspendue à son côté.

Quand tout fut prêt à Blois pour le secours que l’on destinait aux habitants d’Orléans, Jeanne s’y rendit, accompagnée de l’archevêque de Reims, chancelier de France, et du seigneur de Gaucourt, grand-maître de l’hôtel du roi, et suivie de sa propre maison. Elle séjourna à Blois deux ou trois jours, parce qu’il fallut attendre que les vivres qu’on y amenait dans des bateaux fussent arrivés. C’est dans cette ville qu’elle se revêtit pour la première fois de ses armes. Les soldats qui devaient faire partie de l’expédition n’avaient à cette époque, disent les vieilles chroniques, aucune confiance en elle. Cependant le roi pensait, malgré 50l’obscurité de son origine, raison très puissante dans ces temps reculés, avoir de si grands motifs de lui accorder toute créance, que bien qu’à la tête des troupes qui se rassemblaient à Blois, il ne manquât pas de bons et de suffisants capitaines pour délibérer du fait de la guerre, si commanda-t-il qu’on ne fît rien sans appeler Jeanne d’Arc

.

Tout dans les actions de celle qui allait fixer les regards de l’Europe entière portait un caractère extraordinaire. Elle voulut qu’un certain nombre de prêtres accompagnassent l’expédition. Elle leur donna une bannière qui représentait le Sauveur sur la croix. Tant qu’on fut à Blois, les prêtres de la ville, réunis autour de cette bannière deux fois le jour par l’aumônier Jean Pasquerel, chantèrent en l’honneur de la reine du ciel, des antiennes et des hymnes consacrées.

Jeanne, au reste, recommandait à toute l’armée la sagesse et les pratiques de la religion ; c’était comme à une croisade qu’elle se préparait à mener les guerriers français au secours d’Orléans.

51Rien n’arrêtant plus, les vivres ayant été chargés sur des chars, et les troupes réunies sous les bannières de leurs chefs, Jeanne d’Arc, les maréchaux de Saint-Sévère et de Rais, l’amiral de Culant, le seigneur de Gaucourt, Ambroise de Loré, La Hire et plusieurs autres chevaliers et officiers moins célèbres, quittèrent la ville de Blois le 27 avril 1429, et se dirigèrent sur Orléans. Cette petite armée formait un total de cinq à six-mille hommes environ. Les prêtres qui devaient faire partie de l’expédition marchaient à la tête des troupes à la suite de la bannière dont nous avons parlé un peu plus haut. Ils faisaient retentir les airs de chants religieux, et semblaient invoquer la vengeance du ciel contre ceux que l’on allait combattre.

Le dé était jeté, bien des gens en attendaient l’effet pour asseoir leur opinion sur ces voix prétendues qui avaient dit à Jeanne que Dieu donnerait secours au roi dans la mi-carême : car c’était dans la mi-carême que Jeanne avait paru à la 52cour ; et comme on lui appliquait la prédiction à elle-même, l’événement allait décider si c’était un véritable secours que, dans sa personne, Dieu avait envoyé à Charles VII.

Avant de partir, Jeanne avait expédié aux Anglais, devant Orléans, un héraut, chargé de leur remettre la lettre suivante, disant, qu’entre les instructions qu’elle avait reçues de ses deux saintes, il lui était surtout prescrit de sommer les Anglais d’abandonner le siège d’Orléans, avant de rien entreprendre contre eux.

✠ Jhesus Maria ✠

Roi d’Angleterre, et vous, duc de Bedford, qui vous dictes régent le royaume de France ; vous Guillaume de la Poule (Pole) comte de Sulford (Suffolk) Jehan sire de Talebot (Talbot) et vous, Thomas, sire de Scales, qui vous dictes lieutenant dudit duc de Bedford, faites raison au Roy du ciel, rendez à la Pucelle, qui est cy envoyée de par Dieu le Roy du 53ciel, les clefs de toutes les bonnes villes que vous avez prises et violées en France. Elle est cy venue de par Dieu, pour réclamer le sanc royal. Elle est toute prête de faire paix, si vous lui voulez faire raison, par ainsi que France vous mettres sus et paierés ce que vous l’avez tenu. Et entre vous, archiers, compagnons de guerre, gentilz et autres, qui etes devant la ville d’Orléans, alez vous en vostre païs de par Dieu ; et se ainsi ne le faictes, attendés les nouvelles de la Pucelle, qui vous ira veoir briesvement à voz bien grans dommaiges ! Roi d’Angletterre, se ainsi ne le faictes, je suis chief de guerre, et en quelque lieu que je attaindrai voz gens en France, je les en ferai aler, veuillent ou non veuillent, et si ne veuillent obeir, je les ferai tous occire. Je suis cy envoiée de par Dieu, le roy du ciel, pour vous bouter hors de toute France. Et si veuillent obéir, je les prendray à mercy. Et n’ayés point en vostre oppinion, quar vous ne tendrez (tiendrez) point le royaume de Dieu, le roy du ciel, fils de 54saincte Marie : ains (mais) le tendra (tiendra) le roy Charles, vray heritier ; car Dieu, le roy du ciel, le veult, et lui est revelé par la Pucelle : lequel entrera à Paris à bonne compagnie. Se ne le voulez croire les nouvelles de par Dieu, et la Pucelle, en quelque lieu que vous trouverons, nous ferirons dedens, et y ferons un si grant hahay que encore a il mil ans que en France ne fu si grant, si vous ne faictes raison. Et croiez fermement que le roy du ciel envoiera plus de force à la Pucelle, que vous ne lui sariez mener de tous assaulz, à elle et à ses bonnes gens d’armes ; et aux horions, verra on qui ora meilleur droit de Dieu du ciel. Vous duc de Bedford, la Pucelle vous prie et vous requiert que vous ne vous faictes mie destruire. Se vous lui faictes raison, encore pourrés vous venir en sa compaignie, l’où que les Franchois feront le plus bel faict que oncques fut fait pour la Xhrestpienté. Et faictes reponse se vous voulez faire paix, en la cité d’Orléans. Et se ainsi ne le faictes, de vos bien grans dommages vous 55souviegne briesvement. Escrit ce samedi sepmaine sainte (26 mars 1429).

Jeanne d’Arc ne put écrire cette lettre elle-même, puisqu’elle ne savait ni lire, ni écrire ; elle la dicta seulement. Lors de son procès à Rouen, elle ne la reconnut pas dans son entier : elle soutint qu’elle avait dicté : rendez au roi

, et non pas : rendez à la Pucelle

, et contesta aussi les mots : je suis chef de guerre

.

56Livre II

- L’armée arrive aux environs d’Orléans.

- Embarras où l’on se trouve pour n’avoir pas suivi l’avis de Jeanne d’Arc.

- Elle entre avec peu de monde dans Orléans.

- Effet qu’elle y produit.

- Ses tentatives auprès des Anglais pour les engager à se retirer.

- Elle facilite l’entrée des troupes qu’elle avait amenées de Blois.

- Les Anglais sont vaincus par elle dans plusieurs combats, et obligés de lever le siège.

Jeanne d’Arc et sa petite armée arrivèrent le troisième jour aux environs d’Orléans, sur la rive gauche de la Loire, c’est-à-dire ayant ce fleuve entre eux et la ville. Pour éviter ce désavantage, Jeanne voulait qu’on passât la Loire sur 57le pont de Blois, afin d’aborder ainsi Orléans par la rive droite, sur laquelle il est situé. Les généraux s’étaient montrés opposés à cet avis, parce qu’ils savaient que les assiégeants avaient placé leurs principales forces de ce côté : en vain la jeune inspirée avait-elle insisté, comptant sur ses révélations, qui ne lui laissaient rien à redouter des Anglais dans cette entreprise ; on l’avait trompée sur ce point, profitant pour cela de l’ignorance entière où elle était du pays. Quand elle s’aperçut de cette tromperie, que l’événement rendit inutile, il n’était plus temps d’y remédier ; on avait déjà Orléans en vue, du haut d’un coteau qui domine le cours du Loiret.

Après avoir, de là traversé l’espace appelé Val de Loire, qui sépare ce fleuve du Loiret, on parvint sur le rivage de la Loire, un peu au-dessus de la bastille (du fort) que les Anglais avaient construite à la place d’une église, nommée Saint-Jean-le-Blanc. Les prêtres de l’expédition marchaient toujours à la tête des troupes. Il 58fallait que des barques vinssent d’Orléans prendre dans cet endroit, les troupes et les provisions de toute espèce qu’elles escortaient ; ce qui était aussi très difficile, cause du voisinage du fort. La petite armée s’en trouvait si proche, que les guerriers des deux nations pouvaient mutuellement distinguer leurs traits. Un nouvel obstacle résultait d’ailleurs de l’état présent du ciel : ces barques ne pouvaient remonter contre le cours de la Loire qu’à la voile, et le vent se trouvait absolument contraire. C’était avoir bien malheureusement suivi un avis opposé à celui de Jeanne d’Arc. Et d’aucunes fois advenoit que l’opinion d’elle estoit tout au contraire des capitaines, remarque N. Sala ; mais quoi qu’il en fust, s’ilz la créoient, tousjours leur prenait bien ; et, le contraire, quant ilz voulaient exécuter leur opinion sans elle, mal leur venoit.

Instruit de la situation des guerriers qui venaient au secours d’Orléans, le chevalier Dunois, qui y commandait, passa la Loire dans un léger bateau à rames, avec Théobald 59d’Armagnac, dit de Termes, et plusieurs autres officiers, et vint mettre pied à terre à l’endroit où se tenait le convoi.

— Êtes-vous le bastard d’Orléans ? lui demanda Jeanne d’Arc en le voyant approcher.

— Oui, je le suis, répondit le chevalier ; et je me réjouis de votre arrivée.

— Est-ce vous, poursuivit-elle qui avez donné l’avis de me faire venir de ce côté de la rivière, et non pas directement du côté où sont Talbot et ses Anglais ? Les vivres eussent entré sans les faire passer par la rivière.

Dunois répliqua que lui et d’autres capitaines plus habiles que lui, en avaient ainsi décidé, croyant ce parti meilleur et plus sûr.

— En mon Dieu, reprit Jeanne d’Arc, le conseil de Dieu notre Seigneur est plus sûr et plus habile que le vostre. Vous avez cru me décevoir et vous vous êtes vous-même plus déçu que moi ; car je vous amène le meilleur secours qui ait jamais été envoyé à qui que ce soit, soit à chevalier, soit à ville, car c’est le secours du roi des cieux : non mie, par amour de moi, mais procède de Dieu 60même, qui, à la prière de saint Louis et de saint Charlemagne, a eu pitié de la ville d’Orléans, et ne veut point souffrir que les ennemis aient ensemble le corps du duc d’Orléans et sa ville.

Dans le conseil que l’on tint, on se fut bientôt convaincu que le voisinage de la bastille anglaise mettait dans une impossibilité réelle d’embarquer les vivres et les troupes dans ce lieu, et l’on décida que l’on remonterait le long des bords de la Loire jusque vis-à-vis le village de Chécy, à environ deux lieux à l’est d’Orléans. Il y avait un port commode, en cet endroit, et Dunois en était maître, par la petite garnison qu’il entretenait dans le village. L’obstacle du vent restait toujours ; mais il changea bientôt. Cependant Jeanne d’Arc encourageait les généraux, au lieu de profiter pour les humilier, de la faute où ils étaient tombés en refusant de suivre son avis.

Le chevalier Dunois s’était hâté de redescendre à Orléans aussitôt qu’il avait vu le vent changer. Il arriva avec les barques 61à Chécy, à peu près en même temps que la petite armée française. Allait-on faire traverser le fleuve à ces troupes, et les mettre sur-le-champ aux mains avec les Anglais ? La plus grande partie des officiers qui les commandaient ne le voulurent pas : ils les trouvèrent trop peu nombreuses, et furent d’avis de les reconduire à Blois, afin que, suivant l’opinion qu’avait d’abord émise Jeanne d’Arc, on leur fit passer le fleuve sur le pont, pour les ramener ensuite par la rive droite chercher, avec moins de précipitation et de danger, une occasion de pénétrer dans Orléans. Jeanne s’opposa encore à ce délai : les soldats, d’après son ordre, avaient rempli leurs devoirs de religion en pleine campagne ; et elle les prétendait dès lors invincibles. Quand elle eut cédé sur ce point, Dunois lui demanda d’entrer avec lui dans la ville, sa présence ne pouvant que rendre le courage aux habitants, et leur faire prendre patience jusqu’à l’arrivée des troupes. Jeanne y montra encore plus de répugnance, disant qu’elle ne voulait point 62laisser là ses soldats

; elle craignait peut être, qu’une fois partie pour Blois, les troupes ne reparussent plus. Elle finit cependant par se rendre aux prières du chevalier, ayant seulement soin d’ordonner à son chapelain, de rester avec l’armée, et de continuer de marcher devant elle, ainsi que les autres prêtres, avec leur bannière déployée.

Elle entra ensuite dans la barque de Dunois, avec lui, la Hire, le chevalier d’Aulon, Louis de Contes et plusieurs autres, et tenant son étendard à la main. Deux-cents lances seulement l’accompagnaient dans d’autres barques. On descendit sans difficulté à Chécy, dont, encore une fois, Dunois était maître ; tandis que l’armée, qui était restée en bataille sur la rive gauche du fleuve tout le temps que l’embarquement des munitions destinées aux Orléanais avait duré, reprenait la route de Blois, sous le commandement du maréchal de Rais et d’Ambroise de Loré.

En redescendant la Loire, pour regagner la ville, il fallait que les barques 63qui portaient les munitions passassent devant le port et l’église du nom de Saint-Loup, où les assiégeants avaient un poste fortifié. Dans l’intention de faciliter ce passage, auquel s’attendaient les Anglais, puisqu’ils avaient vu la petite flotte remonter, quelques instants plus tôt, le fleuve à vide, on fit de la ville une forte sortie. Cette sortie réussit parfaitement, et occupa l’ennemi aussi longtemps qu’il le fallait pour que le convoi arrivât sans malencontre à sa destination.

Cependant Jeanne d’Arc s’était arrêtée quelques heures à Chécy : car il avait été convenu qu’elle n’entrerait dans Orléans qu’à la nuit ; soit qu’on craignit de l’exposer en la faisant de jour traverser les quartiers ennemis avec une aussi faible escorte que celle qui l’accompagnait ; soit qu’on voulût éviter autant que possible, le tumulte que causerait son arrivée parmi les habitants. Un grand concours de monde se trouva néanmoins sur son passage lorsqu’elle entra par la porte orientale de la ville, armée de toutes pièces. Elle était 64montée sur un cheval blanc. Le chevalier Dunois marchait à sa gauche, et elle faisait porter devant elle son étendard, qui, par sa singularité, pouvait aussi exciter la curiosité, et fixer l’attention. À son escorte s’étaient joints plusieurs guerriers de la garnison et bourgeois de la ville, qui étaient sortis, par honneur, au-devant d’elle. Elle fut reçue du peuple avec des cris de joie et de grandes marques de reconnaissance : c’était un ange consolateur qui paraissait au milieu de lui ; il lui devait dans ce moment l’existence, et croyait que bientôt il lui devrait la victoire.

En effet, il y avait déjà plus d’un jour qu’on s’occupait de Jeanne à Orléans, et de la mission glorieuse dont elle se disait investie par le ciel. On y avait entendu parler d’elle dès le temps où elle était partie de son pays, pour se rendre auprès du roi. Le bruit y avait couru alors, qu’une jeune bergerette, qu’on ne désignait déjà plus que sous le nom de la Pucelle, avait passé par Gien, accompagnée de quelques gentilshommes des marches de la Lorraine, 65dont elle était originaire : laquelle avait annoncé qu’elle se rendait vers le noble dauphin, et qu’elle venait de la part et par ordre de Dieu, faire lever le siège d’Orléans, et conduire ensuite le roi à Reims, pour y être sacré

. Le chevalier Dunois, gouverneur de la ville, avait même, à cette époque, envoyé à la cour le seigneur de Villars, alors Sénéchal de Beaucaire, et Jamet de Tillay, ou de Tilloy, qui fut depuis bailli de Vermandois, pour savoir ce qu’il pouvait y avoir de vrai dans une nouvelle aussi surprenante ; et ces députés étant revenus à Orléans, pleins de l’enthousiasme que Jeanne d’Arc inspirait à tout le monde avaient fait partager aux habitants leur confiance en elle.

Quelque fatiguée que fût Jeanne, car, armée depuis le matin, elle était restée presque toute la journée à cheval, sans prendre aucune nourriture ; une fois qu’elle fut entrée dans la ville, elle voulut avant tout aller à la principale église, rendre grâces à Dieu. On l’y suivit, en faisant 66retentir les airs des acclamations les plus flatteuses pour elle. Sa modestie n’en fut point diminuée : elle exhortait le peuple à espérer en Dieu seul, dont elle n’était que l’humble servante, assurant que s’il avait véritablement foi et confiance, il échapperait aux fureurs de ses ennemis.

On la conduisit ensuite, en faisant éclater les mêmes transports, jusqu’auprès de la porte Regnart, à la maison de Jacques Boucher alors trésorier du duc d’Orléans, où son logement avait été marqué. Un souper splendide l’y attendait ; mais elle ne voulut manger que cinq ou six menues tranches de pain détrempées dans un peu de vin mêlé d’eau. Après ce repas frugal, elle se coucha, ayant soin, pour ne laisser aucune prise à la calomnie, de s’enfermer dans une même chambre, avec la maîtresse de la maison et sa fille. Pierre d’Arc, son frère, le chevalier d’Aulon, Jean de Metz et Bertrand de Poulengy, logèrent aussi chez le trésorier. Pour le maréchal de Boussac, qui faisait partie de ceux qui l’accompagnaient, aussitôt qu’il 67la vit en sûreté dans la ville, il en sortit, et chemina toute la nuit, sur la rive droite du fleuve, pour aller rejoindre l’armée au pont de Blois. On était alors au dernier jour du mois d’avril 1429.

Mais le moment est venu de faire connaître à nos lecteurs quelles étaient les positions des assiégeants autour de la ville. Arrivés à sa vue le 12 octobre 1428, ils s’étaient peu à peu, et après des combats opiniâtres où avaient brillé la valeur et le dévouement des Orléanais, emparés de toutes ses approches. Suivant la coutume du temps ils l’avaient entourée, sur tous les points, de bastilles ou forts. Les historiens varient sur le nombre. Selon Villaret, six grandes bastilles, élevées vis-à-vis des principales avenues d’Orléans, se communiquaient par soixante redoutes moins considérables, construites dans les intervalles.

Voici les noms et la position de ceux de ces forts et de ces redoutes dont parlent les chroniques.

68À l’occident.

La bastille de Saint-Laurent-des-Orgerils, commencée le 30 décembre 1428, au bord de la Loire, à l’endroit où se trouve encore aujourd’hui l’église de ce nom.

Le boulevard ou la redoute de la Croix-Boissée, existant dès le 17 janvier suivant, situé entre la ville et la bastille Saint-Laurent, à l’endroit vraisemblablement où se trouve aujourd’hui le carrefour formé par les rues Rose, Saint-Laurent, du Four-à-chaux et de la Croix-de-bois.

La bastille de Londres, à l’endroit appelé alors des Douze Pairs.

La bastille ou le boulevard du Colombier, ainsi nommé probablement parce qu’elle avait été élevée à l’endroit où était le Colombier-Turpin, qui a donné son nom à une rue aujourd’hui renfermée dans l’enceinte de la ville.

Le boulevard de la Croix-Morin, situé apparemment à l’endroit qu’on appelle encore aujourd’hui la Croix, presque au bout de la rue du Colombier.

69Au nord.

La bastille Aro ou de Rouen, vraisemblablement située vis-à-vis l’ancienne porte Bannier, à peu de distance de celle actuellement existante.

La bastille de Paris, achevée le 15 avril, entre Saint-Pouair et Saint-Ladre, aujourd’hui Saint-Paterne et Saint-Lazarre, sur l’ancien chemin de Paris, et vis-à-vis la porte Parisie.

À l’orient.

La bastille de Saint-Loup ou Saint-Laud, construite le 10 mars sur les débris de l’église de Saint-Loup, renfermée aujourd’hui dans l’enceinte de la ville, au coin des rues des Juifs, des Noyers et Saint-Euverte, à peu de distance de l’évêché. Cette forteresse se trouvait ainsi au nord-est de l’ancienne porte de Bourgogne, à portée de canon de la tour de la Fauconnerie, située à l’angle des remparts, à l’endroit où se voit aujourd’hui le carrefour formé par les rues Sainte-Euverte, des Hurpois, de l’Évêché et du Bourdon-Blanc. 70Il ne faut pas la confondre avec le port Saint-Loup, dont nous avons déjà parlé, et qui était distant de plus d’une demi-lieue de l’ancienne porte de Bourgogne.

Au sud.

La bastille de Saint-Jean-le-Blanc, élevée le 20 avril sur la rive gauche du fleuve, à l’orient des Tournelles, et à l’endroit où se trouve encore aujourd’hui l’église de ce nom.

La bastille des Tournelles. Cette bastille n’était point de la façon des Anglais. Située sur l’ancien pont d’Orléans, près de la rive gauche de la Loire, à l’endroit où ce pont formait un coude et biaisait un peu à l’est, elle faisait partie des fortifications de la ville ; elle ne tenait à la rive gauche de la Loire que par une seule arche de pierre et un pont-levis. À l’approche des Anglais, les habitants avaient couvert le pont-levis d’un boulevard élevé à même la rive gauche du fleuve. Ce boulevard, qu’on peut comparer, pour en donner une idée, 71à ces ouvrages que l’on nomme de nos jours têtes de pont, était, comme toutes les autres fortifications de même espèce dans ces temps reculés, formé de fagots, fortement liés les uns aux autres, et soutenus par de gros pieux profondément en foncés dans le sol, les intervalles se remplissant de terre et de décombres entassés. Destiné dans l’origine à défendre du côté de la terre l’approche du pont-levis qui donnait entrée dans la bastille des Tournelles, il était lui-même défendu par des fossés profonds où coulait l’eau de la Loire. Ce boulevard et la bastille des Tournelles ayant été pris par les Anglais le 24 octobre 1428, ils avaient, en conservant ce premier boulevard dans son entier, couvert la bastille d’un second boulevard placé sur le pont en regard de la ville. Les Orléanais avaient opposé à ce second boulevard pour la défense du reste du pont, un troisième boulevard solidement construit sur le pont même, dans un endroit où il s’appuyait, à peu près au milieu de la rivière, sur une espèce d’île disparue depuis. Deux ou trois 72arches étaient coupées entre ces deux ouvrages en opposition l’un à l’autre.

La bastille des Augustins, formée par les Anglais, du 17 au 20 octobre, sur la rive gauche de la Loire et sur les débris de la maison des augustins, à peu près à l’endroit où la maison de ce nom existe encore aujourd’hui, couvrait pour eux, au point où nous prenons le siège, la bastille des Tournelles et son boulevard méridional du côté de la Sologne.

À l’ouest de ces deux bastilles, au bord de la rivière, et presque vis-à-vis Saint-Laurent, les Anglais avaient construit, dans les premiers jours de janvier, un boulevard appelé de Saint-Privé, pour avoir été élevé dans un champ dépendant de l’église de Saint-Privé située encore plus à l’ouest.

Un autre boulevard, placé dans une petite île, nommée de Charlemagne, qui a depuis disparu, concourait avec celui de Saint-Privé à assurer en cet endroit, pour les assiégeants, le passage du fleuve.

Enfin nous apprenons avec quelque incertitude, d’un auteur moderne, qu’un 73fort anglais s’élevait à l’endroit où est aujourd’hui la petite église de Notre-Dame de Recouvrance, qui a, dit-il, été bâtie sur ses débris. Il ajoute que les Anglais avaient donné à ce fort le nom de Windsor.

Pour aller à couvert de l’une à l’autre de leurs bastilles, les Anglais avaient creusé en plusieurs endroits des espèces de tranchées qui achevaient d’enfermer la ville.

Les généraux anglais avaient divisé leur armée en deux parties destinées à agir, l’une sur la rive droite, et l’autre sur la rive gauche du fleuve ; celles des troupes qui n’étaient pas placées dans les bastilles et les boulevards, bivouaquaient dans trois camps ou parcs, sous des baraques ou loges construites avec de jeunes troncs d’arbres, et couvertes en chaume. L’un de ces camps était établi près de la bastille des Augustins ; le second près de celle de Saint-Laurent, et le troisième près de la bastille de Paris.

Il paraît que ceux des généraux anglais qui commandaient au nord de la place, 74étaient Suffolk, Talbot, Pole et le seigneur de Scales ; que Suffolk avait en particulier sous son gouvernement la bastille de Saint-Laurent, le boulevard de la Croix-Boissée et le boulevard de l’île Charlemagne ; que Pole et Scales s’étaient partagé les bastilles de Londres et de Rouen, desquelles dépendaient les boulevards du Colombier et de la Croix-Morin, et que Talbot avait le commandement de la bastille de Paris. Un certain Thomas Guerrart était capitaine de la bastille de Saint-Loup. Glasdale, homme d’une naissance obscure, mais d’un mérite consommé et d’une valeur brillante, gouvernant toute la partie du siège au sud de la ville, commandait particulièrement dans le fort des Tournelles. Les sires de Moulins et de Pommus s’étaient partagé les Augustins et Saint-Jean-le-Blanc.

Le lendemain de son entrée dans Orléans, Jeanne d’Arc se rendit dès le matin chez Dunois, pour conférer avec lui et les autres généraux sur ce qu’il y avait à faire. Le conseil fut orageux. Jeanne voulait que, 75pour mettre à profit la confiance et l’ardeur que montraient les Orléanais, on attaquât sur-le-champ les assiégeants. La Hire et Florent d’Illiers, gouverneur de Châteaudun, l’appuyaient fortement ; mais d’autres insistaient pour qu’on attendit l’arrivée de l’armée. Jeanne ayant voulu user de l’autorité qui lui avait été remise par le roi pour bannir des opérations une timidité qui y avait déjà nui, et qui était surtout contraire à l’abandon total qu’elle voulait qu’on fît des événements à la Providence, fut particulièrement combattue par Jean de Gamaches, frère de Guillaume II, comte de Gamaches. Ce seigneur, qui paraît avoir poussé très loin la vanité, voyant que celle qu’il regardait avec mépris comme une simple paysanne, allait triompher de sa résistance, s’emporta au-delà de toute mesure, et l’injuriant avec indignité, ploya sa bannière et la remit à Dunois, disant que puisque son avis était dédaigné en une telle occasion, il renonçait à toutes les prérogatives qu’il tenait de son rang et de ses services, et ne se considérait plus que 76comme un pauvre écuyer, résolu qu’il était de se soumettre à tout, plutôt que d’obéir à une femme quelle qu’elle fût. Dunois et plusieurs autres officiers qui s’entremirent de cette querelle, dont les suites pouvaient en effet devenir funestes, obtinrent avec beaucoup de peine que Jeanne et Gamaches se baiseraient à la joue en signe de réconciliation. On décida du reste, pour satisfaire autant que possible les deux partis, qu’on attendrait le retour de l’armée avant de rien entreprendre ; mais que plusieurs des généraux iraient au-devant d’elle jusqu’à Blois, pour lui témoigner le désir ardent que l’on avait de la voir bientôt paraître.

Cette décision mécontenta Jeanne, qui vit qu’elle allait répondre de l’issue d’une entreprise dont on ne lui laissait pas la conduite et elle se retira tristement à son logement ; tandis que La Hire et Florent d’Illiers, moins maîtres d’eux-mêmes, sortirent de la ville à la tête d’un certain nombre de chevaliers et d’hommes d’armes, et prouvèrent dans une escarmouche 77où ils eurent pleinement l’avantage, qu’en votant pour l’attaque des bastilles anglaises comme l’héroïne de Domrémy, ils n’avaient conseillé qu’un fait d’armes, dont, humainement même, le succès n’était pas impossible.

Jeanne l’ayant appris, voulut essayer au moins si cet échec partiel n’aurait point avisé les Anglais. Elle envoya donc ses deux hérauts d’armes, Ambleville et Guyenne, à la bastille Saint-Laurent, porter à Talbot, au comte de Suffolk et au seigneur de Scales une lettre qui n’était, suivant toute apparence, qu’un duplicata de la sommation qu’elle leur avait adressée de Blois. Les généraux anglais ne montrèrent qu’un grand courroux de cette démarche : ils retinrent Guyenne et renvoyèrent Ambleville à Jeanne pour lui annoncer que celui de ses deux hérauts d’armes qui leur avait personnellement remis ses lettres, allait être impitoyablement brûlé.

— Que dit Talbot, demanda la jeune guerrière à Ambleville aussitôt qu’elle l’aperçut ?

Celui-ci lui répondit, que luy et tous les aultres 78angloys disaient d’elle tous les maux qu’ilz povoient, et que s’ilz la tenoient, ils la feroient ardoir (brûler).

— Or, t’en retourne, répliqua Jeanne, et ne fais aulcun doubte que tu rameneras ton compagnon. Et dis à Talbot que s’il arme, je m’armeray aussi et qu’il se trouve en place devant la ville, et s’il me peut prendre qu’il me fasse ardoir ; et si je le desconfis, qu’il fasse lever les sièges et s’en aille en son pays.

Cependant Ambleville, effrayé du sort de son camarade, différa de remplir cette seconde commission, qu’il jugeait encore plus périlleuse que la première, jusqu’au moment où Dunois, qui partait en ce moment pour Blois avec d’autres officiers, serait de retour à Orléans.

Pour Jeanne, elle ne montrait pas la moindre inquiétude au sujet de Guyenne : En mon Dieu, répondait-elle aux personnes qui paraissaient trembler pour lui, ilz ne luy feront point de mal.

Dans le compte que j’ai rendu un peu plus haut des positions des Anglais autour de la place, j’ai dit que les Orléanais, après 79avoir perdu les Tournelles, avaient élevé sur leur pont un boulevard en regard d’un autre dont les Anglais avaient couvert le fort du côté de la ville. Cette redoute, appelée le boulevard de la Belle-Croix, du nom d’un monument de la piété des Orléanais qui se voyait en ce lieu, était si près de la redoute anglaise, que l’on pouvait facilement s’entendre de l’une à l’autre. Jeanne d’Arc s’y rendit vers le soir, pour sommer elle-même, de vive voix, les Anglais qui occupaient ce poste. La curiosité les fit accourir en foule sur leurs fortifications. Comme dans la sommation elle leur commanda au nom de Dieu de se retirer dans leur pays, que sinon mal leur en adviendrait, et honte à tretous

; Glasdale et les siens lui répondirent par des injures grossières, la menaçant de nouveau de la faire brûler s’ils parvenaient à s’emparer d’elle. Jeanne répondit à Glasdale, qui attaquait son honneur par les plus sales imprécations, qu’il mentoit ; que maulgré eulx tous ilz partiroient bien bref ; mais il ne le verroit jà, lui ; et si seroient grant 80partie de sa gent tuez

. Elle s’éloigna ensuite avec indignation, et rentra précipitamment dans la ville.

Par cette menace de la faire brûler, il est facile de juger que si les Anglais ne considéraient pas Jeanne d’Arc comme un personnage favorisé par le ciel d’une protection particulière, ils la regardaient au moins comme une magicienne. Quelque opinion qu’ils eussent d’elle, il est certain qu’elle commençait à inspirer une véritable terreur, sinon aux chefs, du moins aux soldats. On ne tarda point à en avoir la preuve. Le lendemain, d’Aulon et les autres officiers qui devaient aller au-devant de l’armée, du côté de Blois, se disposant à partir, Jeanne monta à cheval, et alla avec quelques troupes, se placer en observation hors de la ville, pour protéger leur passage. Les Anglais n’osèrent y mettre aucun obstacle, quelque grand que fût leur nombre de ce côté. Ils se tinrent avec soin enfermés dans leurs retranchements. Avant de rentrer, Jeanne s’approcha même des fortifications élevées par eux à la Croix-Morin :

81— Retournez de par Dieu en Angleterre, cria-t-elle de fort près à ceux qui gardaient ces fortifications, ou je vous ferai courroucez.

Ils ne songèrent point à sortir pour venger cette espèce d’affront ; ils se contentèrent de lui répondre par un torrent d’injures, non moins propres que celles de la veille à exciter son mépris.

De retour dans la ville, on la pria de s’y promener pendant quelques instants, pour satisfaire au vœu des habitants, si empressés de la voir, que dans certains moments ils forçaient presque la porte de l’hôtel où elle était logée. Chacun se répandit alors dans les rues ; et la foule était si grande, qu’à peine y pouvait-on passer. Jeanne était accompagnée de plusieurs chevaliers et écuyers parmi lesquels elle se faisait encore remarquer par son adresse et sa grâce à manier son cheval. Ce n’était pas le seul avantage par lequel elle pût de prime abord plaire au peuple, qu’un extérieur agréable dispose toujours favorablement. À la juger d’après un tableau qui paraît authentique, la nature l’avait, sous tous 82les rapports, bien traitée. Elle était très forte, mais parfaitement faite, et avait les membres très bien proportionnés, le sein et le visage très beaux, le regard mélancolique et d’une douceur inexprimable, le teint uni et d’une extrême blancheur ; ses cheveux, d’un beau châtain, et en grande quantité, rejetés en arrière au-dessus de ses tempes, faisaient ressortir la blancheur de son cou, sur lequel ils retombaient avec grâce. La candeur, l’innocence virginale, une pureté angélique, quelque chose de rêveur qui n’était pas sans attraits, formaient le caractère général de sa physionomie. Ceux qui lui adressaient quelques questions n’entendaient sortir de sa bouche que des paroles pleines d’aménité et de consolation.

Les révélations dont elle se prétendait favorisée lui eussent, de notre temps, donné un ridicule qui eût apprêté à rire ; à cette époque elles l’environnaient au contraire d’un respect et d’un intérêt infinis. Les Anglais, pour la rendre odieuse et amortir ainsi le coup qu’elle pouvait leur 83porter, affectaient de la proscrire comme une sorcière qui devait à d’indignes pratiques la prescience qu’elle paraissait quelquefois posséder ; mais le peuple d’Orléans, séduit par la promesse qu’elle lui faisait de le soustraire au joug étranger, pour lequel il avait une juste horreur ; convaincu par les marques de piété qu’elle donnait sans cesse au milieu de lui, voyait réellement en elle une libératrice que le ciel lui envoyait. En cela il se sentait d’autant plus porté à la juger favorablement, qu’elle était de son sang ; c’est-à-dire née comme lui loin des grandeurs, ou, pour parler plus juste, dans l’humiliation et l’avilissement. En sa personne il trouvait à triompher de tous ses ennemis à la fois, et des étrangers qui voulaient lui ravir sa patrie, et des grands, ses compatriotes, qui jusque-là avaient semblé croire qu’il ne pouvait sortir de lui rien que d’ignoble et de bas.

On croyait d’ailleurs aux prophéties dans ces temps ainsi que nous l’avons déjà remarqué, et à Orléans, comme on avait fait à la cour, on en répétait mille qui 84s’appliquaient volontiers à la paysanne inspirée des marches de Lorraine, et la présentaient comme un être privilégié prédestiné à sauver la France. Les Orléanais, depuis qu’ils étaient assiégés, prétendaient même avoir reconnu à des événements extraordinaires du siège, que leur sort n’était point de succomber aux efforts de l’ennemi, pourvu qu’ils le méritassent par leur dévouement ; et ces événements leur paraissaient une preuve de plus en faveur de Jeanne d’Arc.

Le lendemain, lundi 2 mai, comme elle alla, suivie de quelques guerriers, reconnaître les forts et les camps des Anglais, il fut impossible de retenir le peuple, qui se précipita en foule à sa suite, sans armes et sans nulle précaution. Il n’en arriva cependant aucun malheur ; les assiégeants, comme la veille, se tinrent dans leurs retranchements, quelque facilité que leur offrit ce désordre pour en sortir avec avantage. De jour en jour ils paraissaient d’autant plus redouter leur nouvelle ennemie, que celle-ci semblait elle-même moins les craindre.