Texte intégral

Jeanne d’Arc chef de guerre

par le

(1930)

Éditions Ars&litteræ © 2023

6Jeanne d’Arc Chef de Guerre1

Nous ne croyons pas manquer de respect à la mémoire de Jeanne d’Arc en envisageant ici son œuvre d’un point de vue purement militaire. Montrer ce qu’elle a fait et rechercher la source de ses inspirations sont deux problèmes différents, et dans l’ordre logique, le premier se pose avant le second. Et puisque Jeanne s’est elle-même proclamée chef de guerre

, c’est la physionomie du chef de guerre que nous voudrions essayer de dégager dans les quelques pages qui vont suivre2.

8I. Le défi

Je suis envoyée par le Roi du Ciel pour vous bouter hors de toute France.

Roi d’Angleterre, et vous, duc de Bedford,… rendez à la Pucelle, ci envoyée de par Dieu, le Roi du Ciel, les clés des bonnes villes que vous avez prises et violées en France… Si ainsi ne le faites, je suis chef de guerre, et en quelque lieu que j’atteindrai vos gens en France, je les en ferai aller, veultent ou non veultent… Je suis envoyée par le Roi du Ciel pour vous bouter hors de toute France… Si vous ne voulez croire les nouvelles de par Dieu, de la Pucelle, en quelque lieu que nous vous trouverons, nous ferrons dedans à horions, et nous ferons un si gros hahay, qu’il n’y en a pas eu un si grand en France depuis mille ans, si vous ne faites raison…

Cette lettre, datée du 22 mars 1429, premier acte de la carrière militaire de Jeanne d’Arc, est plus qu’un manifeste, c’est un programme. Depuis plusieurs années, la cour de Charles VII s’épuise en vaines tentatives diplomatiques pour essayer de ressaisir la couronne de France ; Jeanne proclame que l’heure est venue où la diplomatie doit céder le pas à la force. Depuis Azincourt, on a renoncé à la grande guerre ; elle va reprendre, et ce sera une guerre décisive qui boutera les Anglais 9hors de toute la France, une guerre intense et sans vains détours, — nous ferrons dedans en quelque lieu que nous vous trouverons, — une guerre comme la France n’en a pas connu depuis mille ans. Et ce défi résonne d’autant plus étrangement qu’il est lancé par une jeune fille de dix-huit ans et que jamais situation militaire n’a paru plus désespérée.

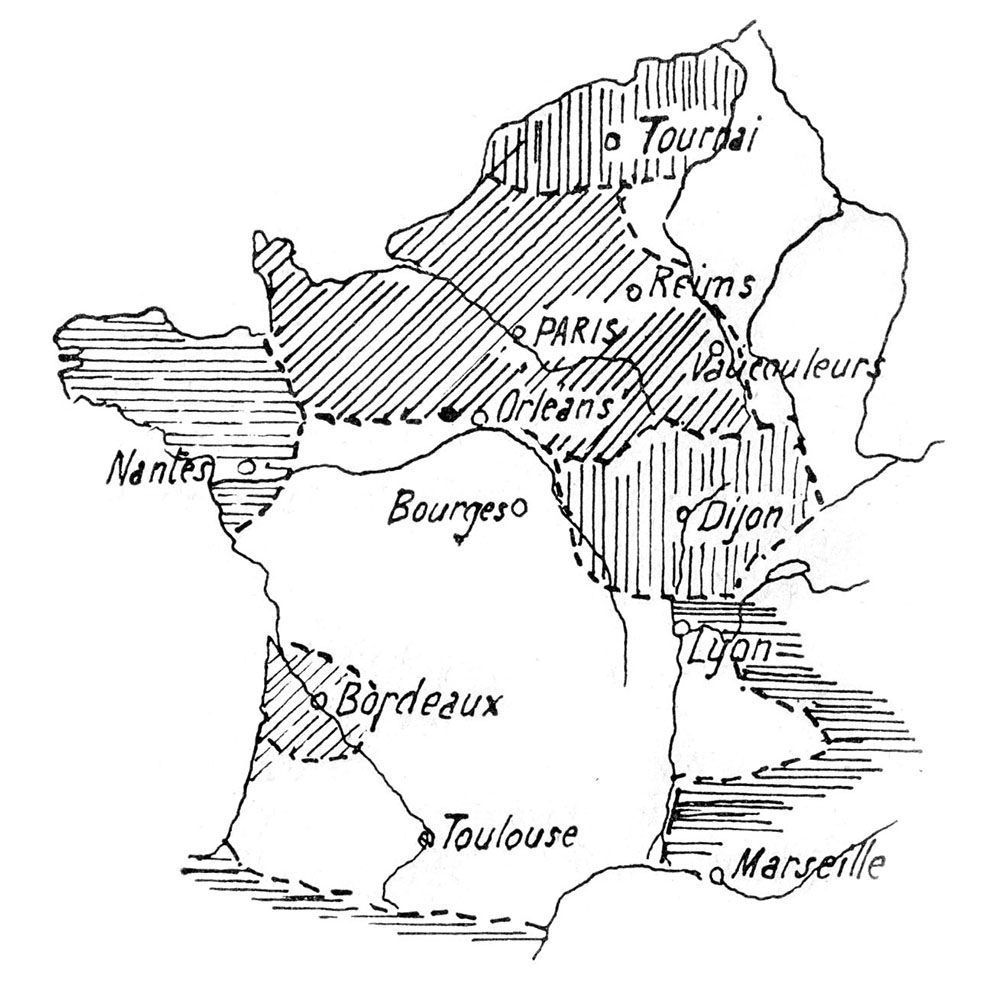

Les Anglais tiennent tout le nord de la France, de la Meuse à la Bretagne ; au sud, ils ont conservé un îlot dans le Bordelais. À l’ouest, la Bretagne est neutre, mais indépendante. À l’est, le duc Philippe le Bon, avec ses 10fiefs de Bourgogne, de Flandre et d’Artois, reconnaît la suzeraineté anglaise.

Dans la zone envahie, trois places seulement sont restées fidèles au Dauphin : Tournai, Vaucouleurs et le Mont-Saint-Michel. En dehors des pointes formées par une partie du Maine et par le Dauphiné, le royaume de Bourges a pour frontières la Loire et le Rhône. Le centre est toujours dévoué à la cause française, mais les grands seigneurs du Midi l’abandonnent peu à peu.

La situation militaire n’est pas meilleure que la situation politique. L’armée anglaise, sans être très nombreuse, a une supériorité tactique incontestée. Le désastre d’Azincourt a confirmé l’opinion régnante qu’il ne faut pas affronter les Anglais en bataille rangée. Depuis cette époque, d’ailleurs, la série noire a continué et toujours pour les mêmes causes :

À Gravant, en 1423, les Français, qui font le siège de la ville, sont attaqués par une armée de secours. Ils vont à sa rencontre, et au cours de la bataille, ils sont pris à revers par une sortie de la garnison.

À Verneuil, en 1421, la victoire, un certain temps hésitante, est décidée par l’apparition inopinée d’une réserve de 2.000 archers anglais.

À Rouvray, le 13 février 1429, au moment où Jeanne d’Arc va quitter Vaucouleurs, 8.000 Français essaient en vain d’enlever un convoi défendu par 2.000 Anglais. Leurs attaques décousues, faites au mépris du tir et des obstacles, les conduisent à un échec sévère.

11À chaque fois, l’attaque française, toute d’élan et de premier choc, est venue se briser contre la tactique anglaise, faite de défensive et de contre-attaque. Les Anglais ont d’ailleurs résolu le problème de la fortification de champ de bataille : leurs archers sont munis de pieux ferrés qu’ils plantent devant eux, et à l’abri desquels ils tirent. Cette barrière improvisée arrête l’élan des hommes d’armes et permet de préparer la contre-attaque qui va décider du succès.

Aussi a-t-on décidé de renoncer le plus possible aux grandes affaires et de s’en tenir à la guerre de partisans. Cette petite guerre a longtemps duré en Picardie, en Normandie, en Champagne ; elle se continue encore sur la Loire, mais elle n’est qu’un expédient, et l’infiltration anglaise la refoule progressivement.

Il ne faudrait pas croire, cependant, qu’il n’y ait que force du côté anglais et que faiblesse du côté français.

D’abord, l’alliance anglo-bourguignonne commence à se relâcher ; chacun des deux partenaires joue son propre jeu, et comme tous deux ont la même ambition, leur collaboration manque souvent de franchise.

Ensuite, sous la pression de l’occupation anglaise, le sentiment national commence à s’éveiller. Il ne se traduira pas, comme plus tard, par un afflux de volontaires sous les drapeaux ; mais il a une autre manière, et non moins efficace, d’intervenir dans la lutte.

À cette époque, en effet, la France n’est qu’une immense région fortifiée. On peut dire que la surface entière du pays est organisée 12défensivement. Il y a encore beaucoup de châteaux-forts, et toutes les villes de quelque importance sont munies de remparts. La plupart du temps, ces places n’ont comme garnison permanente qu’un petit noyau de gens d’armes ; ce sont les milices bourgeoises qui, en cas de siège, forment l’élément principal de la résistance. Et cette résistance est loin d’être négligeable, puisque nous verrons encore, deux siècles plus tard, une bicoque comme Saint-Jean-de-Losne barrer le passage à une armée. Il y a ainsi, dans le pays, une énorme force latente, relativement autonome, et jouant au profit de celui auquel elle se donne. En zone occupée, elle est pour le moment soumise à la férule anglaise ; mais vienne un signe qui l’émeuve, un geste qui l’entraîne, et elle pourra se retourner tout entière contre ses maîtres actuels.

Dans un tel pays, une victoire n’est rapidement exploitable que si les habitants font cause commune avec l’assaillant. Et ceci explique en partie la lenteur de la progression de l’armée anglaise et son émiettement en un grand nombre de garnisons, précaution indispensable pour maintenir en obéissance le pays conquis.

Enfin, il semble bien que l’armée anglaise, étant donnés ses effectifs, soit très près de la limite de ses capacités offensives. Elle ne pourrait aller plus loin que si la métropole consentait un effort nouveau. Et Bedford le sent si bien qu’il s’est toujours opposé au siège d’Orléans ; il aura d’ailleurs soin de dégager sa responsabilité, lorsque les affaires tourneront 13mal. Il eût préféré achever la conquête de la Normandie et du Maine et consolider les résultats acquis. L’avis de Salisbury a prévalu et on est parti pour en finir avec le roi de Bourges ; mais le siège d’Orléans traîne en longueur, Salisbury y a été tué, et il n’apparaît pas que, depuis huit mois, on se soit beaucoup rapproché du but final.

Tout n’était donc pas perdu ; mais les motifs d’espérer, que nous pouvons entrevoir aujourd’hui, n’étaient guère discernables à l’époque. D’ailleurs, aux heures de grande crise, bien peu nombreux sont les hommes assez énergiques et assez clairvoyants pour s’élever au-dessus du pessimisme général.

Il est permis de penser que, dans l’entourage de la Pucelle, nul n’eût consenti à contresigner son manifeste.

Au surplus, le rang de chef de guerre, qu’on venait de lui donner, n’était encore qu’une prérogative honorifique. On avait mis à sa disposition un écuyer, deux pages et une petite maison militaire. Quant au droit de commander, il lui faudrait le conquérir, et pour cela s’imposer à la confiance du peuple, de l’armée et du roi.

La confiance du peuple, elle l’eut tout de suite. Les circonstances merveilleuses, sinon miraculeuses, qui accompagnèrent son arrivée à Chinon, sa piété, sa foi dans le succès suffirent à entraîner la masse. On ne lui en demanda pas davantage, et, bien qu’elle n’eût encore rien fait, son entrée à Orléans fut un triomphe.

L’armée résista un peu plus longtemps. On 13ne demandait sans doute pas mieux que de croire à la mission de Jeanne ; mais il était dur de se mettre sous les ordres d’une jeune fille avant qu’elle n’eût fait ses preuves. Ces preuves furent d’ailleurs vite faites, et toute hésitation disparut après la levée du siège d’Orléans.

Quant à la confiance du roi et de ses conseillers, Jeanne d’Arc ne l’eut que par intermittence, et pas pour longtemps.

15II. Orléans

Je leur disais : Entrez hardiment parmi les Anglais

, et j’y entrais moi-même.

Ce qui caractérise un chef de guerre, c’est la netteté de ses buts et l’énergie avec laquelle il les poursuit. En la circonstance, Orléans était l’objectif militaire le plus rapproché. C’est là que s’était porté le plus grand effort des Anglais ; c’est donc là qu’il fallait aller, si l’on voulait frapper un coup décisif. C’était aussi, pour Jeanne, le meilleur moyen de prouver la réalité de sa mission.

Jeanne d’Arc était arrivée à Chinon le 6 mars. Quinze jours lui suffirent pour vaincre les hésitations de Charles VII et obtenir qu’on tentât la délivrance d’Orléans.

Ce n’est pas que la besogne fût facile, et jusqu’ici personne n’avait osé la tenter. Nous savons que les Anglais passaient pour invincibles, et le récent combat de Rouvray n’avait fait que confirmer cette impression. Cependant, les hommes de bonne volonté ne manquaient pas, et au bout d’un mois, 5.000 à 6.000 hommes étaient réunis à Blois. C’étaient surtout des volontaires venus d’un peu partout, car on vivait toujours sous le régime féodal, et comme on manquait d’argent pour solder les gens d’armes, on ne créait les armées qu’au moment du besoin.

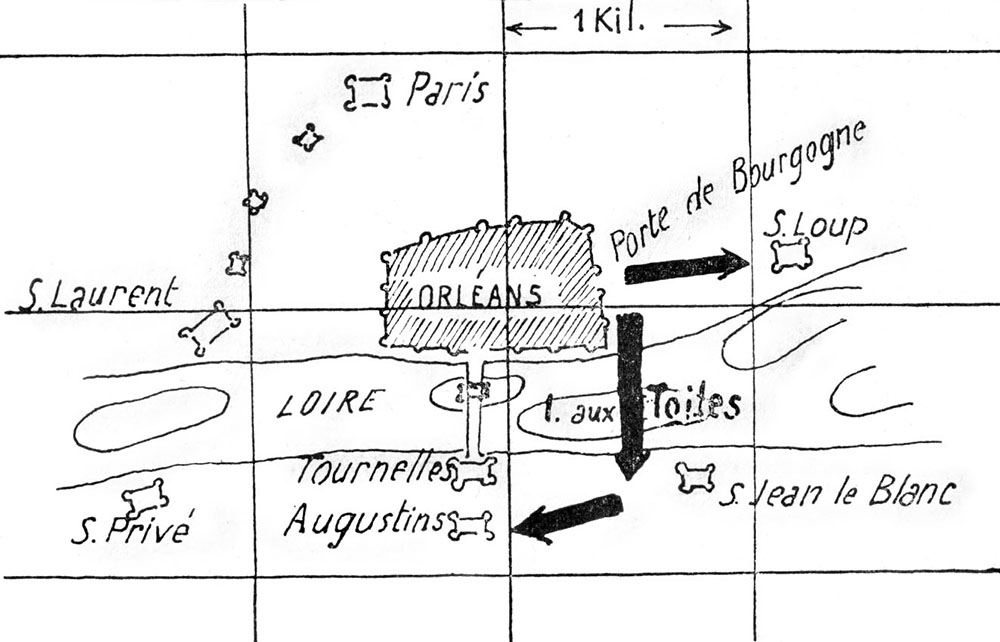

16La ville d’Orléans était bien fortifiée, et ses murs d’enceinte avaient de 8 à 10 mètres de haut. Les habitants, décidés à se défendre, avaient incendié tous les faubourgs extérieurs. La garnison comprenait environ 5.000 à 6.000 hommes, dont 2.000 à 3.000 hommes d’armes sous les ordres de Dunois, et 3.000 miliciens.

L’effectif de l’armée anglaise devant Orléans est évalué, par M. Hanotaux, à 6.000 ou 7.000 hommes3. C’était peu pour un investissement à développer sur un périmètre de 5 à 6 kilomètres. Les Anglais s’étaient établis à la fois au nord et au sud de la Loire. Au sud, ils avaient enlevé, le 24 octobre 1428, le fort des Tournelles, et s’y étaient installés. Puis ils avaient commencé à entourer la ville de bastilles. En avril 1429, le siège était encore 17loin d’être effectif. Au nord-ouest de la ville, une ligne de bastilles allait bien de Saint-Laurent à la bastille de Paris ; mais, à l’est, il y avait un intervalle de près de 1.500 mètres entre la bastille de Paris et la bastille Saint-Loup. Le front sud était plus régulièrement occupé : Saint-Privé à l’ouest, les Augustins et les Tournelles au centre, Saint-Jean-le-Blanc à l’est. Les garnisons des grosses bastilles paraissent avoir varié entre 400 (Saint-Loup) et 500 hommes (les Tournelles). Talbot commandait au nord de la Loire et Glasdale au sud.

Le 27 avril, l’armée de secours, escortant un lourd convoi de vivres et de munitions, partit de Blois et se dirigea sur Orléans. Jeanne, pensant entrer immédiatement en opérations, voulait aller là où se trouvait la plus grande puissance des Anglais, par conséquent à la rive nord. Mais les chevetaines

avaient simplement pour mission de ravitailler la ville, et de revenir ensuite à Blois. Il était naturel qu’ils se dirigeassent sur le secteur le moins occupé. Ils prirent donc la route de Sologne, trompant ainsi Jeanne qui, probablement, ignorait la topographie d’Orléans.

La colonne passa en vue des bastilles anglaises de la rive sud, dont les garnisons n’osèrent l’inquiéter, et dut pousser jusqu’à Chézy, à 8 kilomètres à l’est d’Orléans, où arriva de son côté la flottille de Dunois, chargée d’enlever le convoi. Jeanne fut fort mécontente quand elle se vit séparée d’Orléans par la Loire, et encore plus quand elle apprit que le gros de l’armée devait retourner à Blois. Elle 18consentit néanmoins à entrer dans Orléans avec le convoi et 200 lances, mais elle exigea des capitaines la promesse qu’ils ne tarderaient pas à revenir (29 avril). Au surplus, Dunois partit le lendemain pour Blois, afin de veiller à l’exécution de la promesse.

Le lendemain aussi, Jeanne fit une reconnaissance personnelle des bastilles anglaises. Puis eut lieu un conseil de guerre, en vue d’arrêter les opérations ultérieures. Les avis se partagèrent et la réunion dut être assez orageuse, si l’on en juge par la sortie que fit le sire de Gamaches : Puisqu’on écoute l’avis d’une péronnelle de bas lieu, mieux que celui d’un chevalier tel que je suis, je ne me rebifferai plus contre… ; désormais, je défais ma bannière et je ne suis plus qu’un pauvre écuyer. J’aime mieux avoir pour maître un noble homme qu’une fille qui, auparavant, a peut-être été je ne sais quoi4.

Le 3 mai, l’armée de secours revint avec un deuxième convoi, par la rive nord de la Loire cette fois, et elle entra définitivement à Orléans.

Le 4, au matin, un coup de main fut tenté sans ordres contre la bastille Saint-Loup. L’opération, menée avec des effectifs insuffisants, échoua tout d’abord, et Talbot, arrivant à la rescousse avec sa réserve, faillit prendre à revers les assaillants. Heureusement, Jeanne d’Arc et Dunois accoururent d’Orléans avec toutes les troupes qu’ils purent réunir et rétablirent 19les affaires. On réussit à maintenir Talbot à l’écart, et la bastille fut enlevée dans la soirée.

Dans un nouveau conseil de guerre tenu le 5, on décida de porter les efforts au sud de la Loire. La traversée ne présentait pas de difficultés particulières, car l’île aux Toiles, non occupée par les Anglais, n’était séparée de la rive sud de la Loire que par un bras de très faible largeur et dont, en fait, deux bateaux placés en travers suffirent à assurer le franchissement.

Le 6 mai, une partie de la garnison passa dans l’île aux Toiles, puis prit pied sur la rive sud de la Loire, en face de Saint-Jean-le-Blanc. Glasdale fit replier sans combat la garnison qu’il avait en ce point ; un peu plus tard, il rappela également celle de Saint-Privé et réunit toutes ses troupes aux Augustins et aux Tournelles.

Les Français se portèrent aussitôt sur les Augustins. Il y eut un moment d’hésitation et même un commencement de panique à la nouvelle — fausse — que les Anglais de la rive droite arrivaient au secours de Glasdale. Jeanne d’Arc et Jean d’Aulon, son écuyer, ramenèrent les troupes au combat ; la bastille des Augustins, vigoureusement attaquée, fut enlevée le jour même.

Restaient les Tournelles. Les capitaines voulaient attendre des renforts et remettre l’opération au surlendemain. Jeanne combattit vivement cet avis. Perdre un jour, c’était donner à Talbot le temps d’arriver, et l’événement du matin montrait ce qu’il en serait advenu. Ne 20pouvant arriver à faire prévaloir son opinion, elle retourna elle-même à Orléans, et en repartit le 7 au matin, entraînant à sa suite tout ce qui restait de troupes disponibles.

Les Tournelles furent enlevées dans la journée, après un combat acharné où Jeanne, toujours au premier rang, reçut une blessure grave. La bravoure avec laquelle elle s’était comportée dans les trois journées du 4, du 6 et du 7 avait conquis les derniers récalcitrants, jusqu’au sire de Gamaches qui, en la voyant tomber dans le fossé des Tournelles, était accouru à son secours : Prenez mon cheval. Sans rancune, j’avais à tort mal présumé de vous.

Il ne restait plus aux Anglais que le secteur nord-ouest d’Orléans. Talbot ne crut pas devoir insister. Le 8 mai, il rassembla ses troupes en avant de sa ligne de bastilles, et, suivant l’usage du temps, offrit la bataille. Jeanne, ne la jugeant pas nécessaire, refusa de l’accepter. La petite armée anglaise se retira sur Meung, sans être inquiétée. On devait se retrouver à Patay.

21III. Patay

En quelque lieu que nous vous trouverons, nous ferrons dedans à horions.

Rien ne paraît, à première vue, plus naturel et plus facile que l’exploitation rapide d’une victoire. Mais, en réalité, rien n’est plus rare, et ce ne sont pas les motifs qui manquent. L’effort déjà fourni n’est-il pas considérable ? Les combattants n’ont-ils pas bien mérité un peu de repos ? En cherchant à développer le succès, ne risque-t-on pas de voir tout remis en question ?

Aussi ne faut-il pas s’étonner si, à la cour de Charles VII, on voudrait s’en tenir aux résultats acquis. Au surplus, on n’a pas d’argent et une partie de l’armée d’Orléans est déjà licenciée. Le programme de Jeanne, la marche sur Reims, à 200 kilomètres de la Loire, avec la Bourgogne à revers, à travers un pays occupé par l’ennemi et couvert de places fortes qu’il faudra sans doute prendre l’une après l’autre, ce programme n’est-il pas une folie ? Ne vaudrait-il pas mieux se limiter à un but moins ambitieux, mais plus réalisable, par exemple une campagne en Normandie ?

Forte du signe

qu’elle vient de donner en délivrant Orléans, Jeanne insiste. Pressentant sans doute que le réveil du sentiment national, 22dans cette Champagne qu’elle vient de traverser, fera tomber bien des obstacles si on lui donne l’occasion de se manifester, elle écarte l’objectif géographique imprécis, prétexte à la petite guerre, et réclame l’objectif moral enlevé de haute lutte : Reims, le sacre du Roi, l’affirmation que Dieu a pris parti pour la France. Il y a sans doute de grands risques à courir, mais les résultats seront en proportion. D’ailleurs, elle répond du succès.

Il lui fallut lutter longtemps pour obtenir gain de cause, et en cette fin de mai 1429, où elle envoyait son anneau de jeune fille à la veuve de Du Guesclin5, elle a dû regretter plus d’une fois que le rude et franc connétable ne fût pas à la place de La Trémouille.

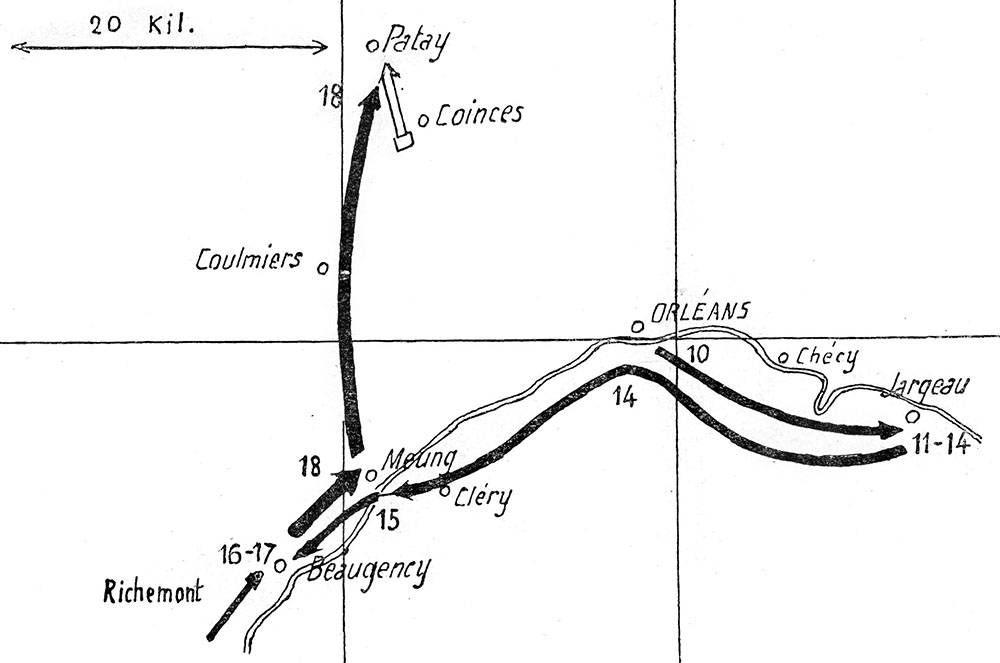

Cependant, le Roi a fini par se laisser convaincre. Il ordonne la réunion d’une nouvelle armée à Gien. En attendant, on nettoiera les places de la Loire (Jargeau, Meung, Beaugency), où se sont réfugiées les troupes anglaises expulsées d’Orléans. Il n’y a d’ailleurs pas de temps à perdre, car on a appris qu’un secours venant de Paris et conduit par Fastolf6 s’approche de la Loire.

Le commandement du corps destiné à cette opération fut confié au duc d’Alençon, avec ordre exprès du roi de faire et user entièrement d’après le conseil de la Pucelle

. Jeanne, Alençon et Dunois arrivèrent à Orléans le 10 juin, à la tête de 1.200 lances (3.000 à 4.000 hommes). Ils s’y adjoignirent quelques 23hommes d’armes et un certain nombre de miliciens.

Le 11, ils se dirigèrent sur Jargeau. La garnison était forte de 600 à 700 hommes sous les 24ordres de Suffolk. Cette petite troupe se jeta sur l’avant-garde française et faillit lui faire un mauvais parti ; mais les affaires furent bientôt rétablies. Les Anglais se replièrent dans la place, et le siège commença aussitôt. L’artillerie fut mise en place le 12. La garnison offrit de se rendre à échéance de quinze jours ; mais l’octroi d’un tel délai eût fait avorter toute la campagne de la Loire. La place fut emportée d’assaut le 14. Le même jour, la petite troupe revenait à Orléans.

Elle y prenait quelques renforts et en repartait dans la nuit pour Meung, par la rive sud de la Loire. Le 15, elle enlevait de vive force le passage du pont de Meung et se dirigeait sur Beaugency. Talbot venait d’évacuer la ville pour se replier au devant des renforts que lui amenait Fastolf ; il avait seulement laissé dans le château une petite garnison qui capitula le 17.

Sur ces entrefaites, le connétable de Richemont — alors brouillé avec Charles VII — était arrivé d’Amboise avec 2.000 hommes. Jeanne prit sur elle d’accepter sa collaboration.

On apprit alors que Talbot, avec 5.000 à 6.000 hommes, venait de faire une diversion sur le pont de Meung. Jeanne désirait depuis longtemps une bataille en rase campagne. Elle se dirigea aussitôt avec Richemont sur Meung. Déjà Talbot, apprenant la chute de Beaugency, s’était replié vers le Nord.

Fallait-il le suivre ? Il y eut quelques hésitations. Les souvenirs d’Azincourt, de Verneuil, de Rouvray hantaient les esprits. La 25foi de Jeanne emporta tout. Mais quelle conduite tenir en cas de rencontre ? Avez-vous de bons éperons ?… En nom Dieu, chevauchez hardiment contre eux ; quand ils seraient pendus aux nues, nous les aurons.

Chevauchez hardiment… Le procédé qui avait toujours échoué… C’était une gageure. Pour une fois, elle allait réussir.

On se mit en route vers le Nord avec une avant-garde de 1.200 à 1.500 chevaux. La grosse bataille

suivait, forte de 6.000 à 7.000 hommes. On rencontra, un peu par surprise, l’armée anglaise à hauteur de Coinces (4 kilomètres au sud de Patay).

Les Anglais avaient hésité à accepter la bataille. Fastolf, sentant ses troupes impressionnées par la série d’échecs qu’on venait de subir, voulait replier l’armée et la répartir dans des châteaux. Talbot répugnait, au contraire, à refuser la bataille. Son avis prévalut.

Alors les discussions recommencèrent sur le choix du lieu. Finalement, on décida de se replier à hauteur de Patay où la position paraissait plus favorable. Cette décision fut fatale. Car si l’armée anglaise était invincible, une fois rangée en bataille derrière ses pieux bien aiguisés, elle perdait toute sa supériorité pendant qu’elle était en mouvement.

Ce fut précisément au cours de ce mouvement qu’elle fut chargée par l’avant-garde française. Elle n’arriva pas à se déployer et bientôt une partie commença à se débander. Talbot et Fastolf ne réussirent pas à rallier leurs gens. Le corps de bataille français arriva 26au milieu de cette confusion et n’eut pas de peine à achever la défaite.

La victoire de Patay libérait définitivement la région d’Orléans. Plus rien, de ce côté, ne s’opposait à la marche sur Reims.

Cette campagne de huit jours est la seule qui puisse être considérée comme ayant été faite entièrement sous l’inspiration de Jeanne d’Arc.

On n’y trouve pas de conceptions tactiques nouvelles ; on n’y trouve pas non plus une habileté particulière dans ce domaine. Que Jeanne ait judicieusement choisi remplacement de son artillerie à Jargeau, cela a pu frapper les contemporains. Mais sans doute un tacticien

eût évité de laisser surprendre son avant-garde en arrivant devant cette place ; et il n’aurait pas ordonné a priori la charge à tombeau ouvert de Patay, car l’événement qui devait la faire réussir était imprévisible.

En revanche, il nous faut constater ici une singulière énergie dans la conduite générale de l’action de guerre. En huit jours, la petite armée française a parcouru plus de 100 kilomètres, fait deux sièges, donné un assaut (Jargeau), livré deux combats (Meung et Patay) et nettoyé un territoire de 2.000 kilomètres carrés. Deux qualités supérieures s’affirment. D’abord le souci de la vitesse : on donne l’assaut à Jargeau plutôt que d’accepter une capitulation à échéance de quelques jours ; on livre en vingt-quatre heures deux combats (Jargeau et Meung), séparés par une étape de 40 kilomètres. C’est ensuite la recherche 27constante de la décision par la bataille : course à Meung dès qu’on y apprend la présence de Talbot et poursuite immédiate sur Patay. Il y a là une activité et une vigueur que l’on n’a pas vues depuis Du Guesclin et qu’on ne retrouvera pas avant Gaston de Foix.

29IV. Reims

Œuvrez et Dieu œuvrera.

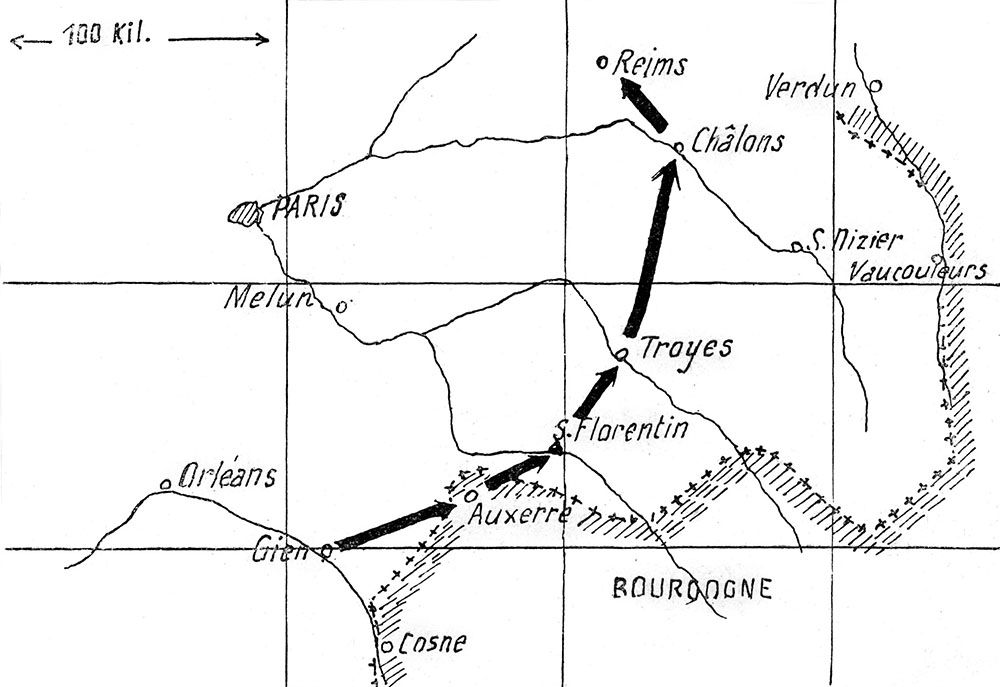

Cependant, l’armée destinée à la marche sur Reims achevait de se réunir à Gien. Le 24 juin, elle comprenait 10.000 à 12.000 hommes. Seulement, on manquait d’argent pour les solder ; l’artillerie était presque inexistante, et l’on n’avait pas de convois pour transporter les vivres. Était-il raisonnable, dans ces conditions, d’entreprendre un raid de plus de 200 kilomètres en pays tenu par l’ennemi ? Ne valait-il pas mieux continuer les préparatifs et s’assurer une base plus large sur la Loire, en assiégeant au préalable Cosne et La Charité ? Beaucoup le pensaient.

Mais Jeanne avait une imperturbable confiance dans le succès. L’itinéraire choisi passait naturellement au large de Paris et rasait au plus près la frontière bourguignonne. Il coïncidait en partie avec celui qu’elle avait dû suivre pour venir de Vaucouleurs à Auxerre et Gien ; elle avait pu, en le parcourant, se rendre compte du sentiment des populations, et, à sa foi dans le secours de Dieu, s’ajoutait l’espoir des concours qu’elle pourrait trouver sur place. Sur ses instances, le départ fut enfin décidé, et le 29 juin, l’armée se mit en marche pour Auxerre.

Auxerre était ville bourguignonne. Les habitants 30hésitaient à se rallier franchement à la cause du roi, mais acceptaient de rester neutres. Le roi aima mieux se contenter de cette demi-soumission, et la marche continua par Saint-Florentin 31sur Troyes. Dès qu’on eut mis le pied en Champagne, l’attitude des populations justifia les promesses de Jeanne et les espérances de l’armée : non seulement les Français étaient salués sur leur passage comme des libérateurs, mais l’élite de la noblesse et du peuple accourait grossir leurs escadrons7.

Pourtant, l’obstacle de Troyes faillit encore une fois briser l’élan. Les sentiments y étaient divisés, et la ville, bien fortifiée, refusait d’ouvrir ses portes. L’armée s’arrêta cinq jours sans rien entreprendre : on se jugeait trop mal outillé pour tenter une attaque de vive force. Bientôt on commença à manquer de vivres. Un conseil de guerre allait décider le retour sur la Loire lorsqu’un des capitaines présents, Robert le Masson, réclama l’avis de Jeanne d’Arc : Lorsque le Roi a entrepris ce voyage, déclara-t-il, ce n’est pas à cause de la grande puissance des gens d’armes qu’il pouvait avoir ; ce n’est pas à cause de l’argent qu’il avait pour les payer ; ce n’est point parce que cette entreprise semblait possible, mais par les avis de Jeanne la Pucelle qui disait que c’était la volonté de Dieu et qu’on trouverait peu de résistance. Donc il faut entendre comment elle s’expliquera. Si elle n’a rien de plus à dire que ce qui a été dit au Conseil, alors on suivra l’opinion commune et le Roi s’en reviendra8.

32On réclamait le miracle de Jéricho. Jeanne n’en avait jamais tant promis. Lorsque, à Poitiers, on lui objectait : Si Dieu veut sauver la France, il n’a pas besoin des gens d’armes

, elle répondait : Les gens d’armes batailleront, et Dieu donnera la victoire

. Encore à Jargeau, elle disait au duc d’Alençon : En avant, gentil Duc, à l’assaut ; l’heure est venue, désignée par Dieu ; œuvrez et Dieu œuvrera.

La victoire est certaine, mais il faut que les gens d’armes bataillent. C’est ce qui a été fait jusqu’à présent, et Saint-Loup, les Augustins, les Tournelles, Jargeau, Meung et Patay n’ont pas été des combats pour rire.

Aussi Jeanne, introduite au Conseil, n’a pas un instant d’hésitation. Serai-je crue ?… Noble dauphin, ordonnez à votre gent d’assiéger la ville et ne tenez pas de longs conseils ; car, en nom Dieu, avant trois jours, je vous introduirai en la ville de Troyes, par amour ou par puissance.

On décida de la laisser faire. Le soir approchait : elle n’attendit pas au lendemain. Toute la nuit se passa en préparatifs tumultueux. Au matin, on était prêt à donner l’assaut. À la vue des troupes rangées en bataille au pied des murailles, l’étendard de la Pucelle au premier rang, la ville s’affola et offrit de se rendre. Naturellement, le roi se montra peu difficile sur les conditions : l’essentiel était de passer. Il fit son entrée dans la matinée (10 juillet).

La voie était désormais libre. Dès le 11, on se mit en marche pour Châlons. L’armée n’y 33hébergea qu’une nuit, et le 16 juillet, après dix-huit jours de voyage

, elle arrivait en face des murs de Reims.

Le coup porté à la puissance anglaise a été rude, et Bedford n’hésite pas à le reconnaître. Toutes choses prospéraient ici pour vous jusqu’au temps du siège d’Orléans, entrepris Dieu sait par quels conseils… Vos troupes, qui étaient en grand nombre à ce siège, ont reçu un terrible échec. Cela est arrivé, en partie comme nous nous le persuadons, par la confiance que les ennemis ont eue en une femme, née du limon de l’enfer…, qu’ils appellent la Pucelle. Cette défaite a non seulement diminué le nombre de vos troupes, mais en même temps a fait perdre courage d’une manière étonnante à celles qui restent…

Depuis longtemps déjà, il réclame des renforts ; mais, craignant bientôt qu’ils n’arrivent trop tard, il conseille vivement de traiter avec le duc de Bourgogne, et il ajoute : On vous dira comment le Dauphin s’est mis en campagne, à très grosse puissance ; et pour la crainte qu’on en a déjà, plusieurs bonnes villes, cités et châteaux, sans attendre siège, se sont mis en obéissance. Aujourd’hui, 16 de juillet, il doit arriver à Reims ; demain, on lui ouvrira les portes ; lundi, il se fera sacrer ; incontinent après son sacre, il a l’intention de venir devant Paris et espère y entrer.

Mais Bedford est, lui aussi, un énergique, et il s’en faut qu’il abandonne la partie. Dès le 24 juillet, tant avec ce qu’il a pu prélever sur les garnisons de Normandie et de l’Île-de-France 34qu’avec ce qu’on lui a envoyé d’Angleterre, il dispose à Paris d’une dizaine de mille hommes. Quelques jours plus tard, il en sortira pour se porter au devant de l’armée française.

35V. Paris

Et n’y avait celui, de quelque état qu’il fût, qui ne dit : Elle mettra le Roi dedans Paris, si à lui ne tient9.

Après Reims, la situation restait des plus favorables. Le duc de Bourgogne, malgré les sollicitations de Bedford, n’avait pas encore commencé à réunir ses troupes. Le duc de Bretagne, voyant tourner la roue de la fortune, réfrénait ses velléités d’intervention. Les villes de l’Île-de-France faisaient leur soumission. Les renforts continuaient à affluer ; même de la libre Lorraine et de la Picardie, inféodée au duc de Bourgogne, des seigneurs venaient offrir leurs services au Roi. Tout le monde s’attendait à voir Charles VII marcher sur Paris : après l’objectif moral, l’objectif politique était tout indiqué.

Mais il eût fallu faire vite ; trop de temps avait déjà été perdu en tergiversations. Malheureusement, c’est au moment où les Anglais se ressaisissent que le ressort moral va se détendre chez le vainqueur.

Jeanne d’Arc payait ses succès de la diminution de son influence. Son prestige croissant dans le peuple et dans l’armée inquiétait le Roi et ses conseillers. D’ailleurs, ne prétendait-elle 36pas tout diriger ? Ne s’était-elle pas placée au premier rang pendant la cérémonie du sacre ? N’avait-elle pas écrit une lettre personnelle au duc de Bourgogne pour lui demander d’abandonner la cause anglaise ? Au surplus, Charles VII était fatigué et rêvait de venir se reposer dans ses châteaux de la Loire. La Trémouille en voulait particulièrement à Jeanne d’avoir cherché à réconcilier Richemont, son rival, avec le Roi. Peut-être aussi l’espoir du miracle incitait-il au moindre effort. Bref, si Jeanne n’est pas encore complètement mise à l’écart, il est certain que son avis ne prévaut plus dans les décisions prises.

L’étude de la marche sur Paris n’offrirait donc pas pour nous d’intérêt particulier, si le contraste saisissant qu’elle présente avec les opérations précédentes ne nous montrait combien la guerre annoncée et inaugurée par Jeanne d’Arc s’élève au-dessus des conceptions militaires de son époque.

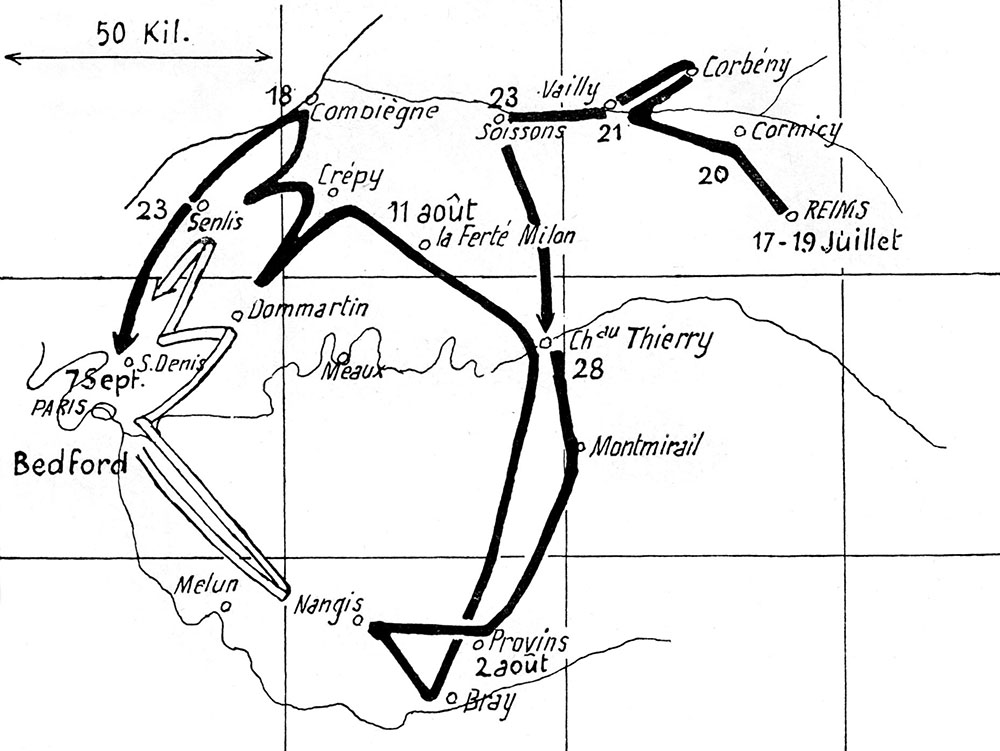

L’armée quitta Reims le 20, pour se diriger d’abord sur Corbeny, puis sur Vailly. Laon et Soissons envoyèrent leurs clefs. Le roi entra le 23 à Soissons et y reçut la soumission de Crécy, Coulommiers, Provins et de diverses forteresses de la Brie, Château-Thierry excepté. L’armée se porta alors sur cette ville, qui ouvrit ses portes le 29.

À partir de Château-Thierry, il devient évident que le Roi veut revenir sur la Loire. L’armée se dirigea en effet sur Provins, où aucune raison militaire ne pouvait l’appeler. Là, on apprit que Bedford, sorti de Paris avec 6.000 37à 8.000 hommes, s’était porté dans la région à l’est de Melun. À cette nouvelle, l’armée se rapprocha de Nangis et des deux côtés on se prépara à la bataille ; mais, cette fois, personne ne se décida à férir dedans

.

Bientôt, chacun des deux adversaires fit demi-tour : Bedford revint à Paris où l’on commençait à 38s’alarmer sérieusement ; le Roi reprit son mouvement vers la Loire et se dirigea sur Bray.

Les habitants de Bray avaient promis le passage ; mais ils se ravisèrent au dernier moment. L’armée, qui ne rêvait que Paris, fut enchantée de cet obstacle ; on ne put pas décider les troupes à attaquer. On résolut alors de se rapprocher de la capitale, mais par la rive droite de la Marne, ce qui obligea à aller chercher un pont à Château-Thierry, et on s’avança par La Ferté-Milon sur Crépy.

Là, Charles VII reçut à son tour un défi du duc de Bedford. Il en fut piqué au vif et répondit à l’envoyé : Dites à votre maître qu’il n’aura pas de peine à me trouver ; c’est bien plutôt moi qui le cherche.

À la vérité, il faut avouer qu’il n’y paraissait guère.

Bedford était, en effet, sorti une deuxième fois de Paris avec une dizaine de mille hommes, et s’était établi à Mitry, près de Dammartin. Les Français se portèrent dans la même région. Ils prirent position à Lagny-le-Sec et là, encore une fois, chacun des deux partis attendit que l’autre vînt l’attaquer. Puis Charles VII ramena son armée à Crépy, en vue de marcher sur Compiègne, qui offrait de faire sa soumission.

Chemin faisant, il apprit que Bedford s’était dirigé sur Senlis. Une troisième fois, l’armée française se porta à sa rencontre, et cette fois la bataille faillit s’engager. Le Roi paraissait avoir grande envie d’attaquer ; mais la position des Anglais sembla trop forte. Il fit dire à Bedford que s’il voulait sortir de son parc on combattrait

, mais Bedford ne répondit 39pas. De vives escarmouches eurent lieu dans la journée ; La Trémouille, soucieux de ne pas laisser suspecter sa valeur personnelle, fut blessé dans l’une d’elles. Le soir, l’armée française rentra dans son camp. Le lendemain, elle reprit la route de Compiègne, et Bedford revint à Paris.

Depuis que Bedford s’était reconstitué une armée, Paris ne pouvait plus être que le prix d’une bataille. En refusant trois fois l’occasion qui lui était offerte, le Roi non seulement renonçait au véritable moyen de rentrer dans sa capitale, mais encore rendait le succès de plus en plus aléatoire, car le temps travaillait contre lui ; ses atermoiements ruinaient son prestige et déterminaient la défection progressive de ses partisans. Peut-être avait-il placé son espoir dans ses négociations avec le duc de Bourgogne ; mais là, il paraît avoir été joué, car la convention du 28 août conclut bien une trêve avec le duc pour tous les pays de la rive droite de la Seine, depuis Nogent jusqu’à Honfleur, mais elle en excepta Paris, que le Roi se réservait d’attaquer et le duc de défendre.

Cependant, malgré tous ces louvoiements, les affaires des Anglais ne s’amélioraient guère. Richemont s’avançait dans le Maine ; des partisans opéraient vers Aumale, Alençon, Château-Gaillard. Bedford dut quitter Paris et se rendre à Rouen, pour organiser la défense de la Normandie.

Entre temps, l’armée du Roi avait enfin quitté Compiègne. Le 25 août, son avant-garde 40atteignait Saint-Denis ; le 29, Charles VII y arriva lui-même.

Fallait-il attaquer Paris ? Jeanne d’Arc avait, comme toujours, foi complète en la réussite. Mais au conseil du Roi, les avis étaient partagés ; La Trémouille, en particulier, était hostile au projet. Le Roi ne se décidait pas. On tergiversa huit jours que les Anglo-Bourguignons employèrent à préparer leur résistance.

Enfin, il fut décidé qu’on attaquerait du côté de la Porte Saint-Honoré. Le 8 septembre, l’armée, forte de 10.000 à 12.000 hommes, se porta en avant. Elle se divisa en deux groupes à peu près égaux. L’un d’eux s’établit sur la Butte aux Moulins, pour résister à une sortie éventuelle de la garnison ; l’autre, conduit par Jeanne d’Arc, se porta à l’attaque. On franchit assez facilement le premier fossé, mais on fut arrêté par le second qui était rempli d’eau. On commença à le combler avec des fascines, mais l’opération ne put être terminée dans la journée. Vers le soir, Jeanne fut blessée d’un coup d’arbalète à la cuisse. Elle refusait de se retirer ; on l’emporta malgré elle, à la tombée de la nuit.

Était-ce un échec ? Pour le prestige de Jeanne, incontestablement : le miracle de Troyes ne s’était pas renouvelé. Pour une armée décidée à combattre, ce n’était qu’un contre-temps, et il ne paraît pas qu’il y eût de raisons sérieuses d’abandonner la partie. L’attaque avait été arrêtée, non refoulée ; la moitié seulement de l’armée avait été engagée et les pertes n’étaient pas élevées. Jeanne d’Arc fit 41ce qu’elle put pour empêcher la retraite : Jamais n’en partirai-je tant que je n’aurai la ville.

Mais nous venons de voir quel incroyable fléchissement s’est produit, depuis Reims, dans la conduite des opérations militaires : l’armée erre, désemparée, au gré des événements ; il n’y a plus de volonté dirigeante et la répugnance à livrer bataille est manifeste. Pour la quatrième fois en six semaines, le Roi se déroba devant l’effort. C’était la fin de la campagne.

L’armée laissa des garnisons dans les principales villes de l’Île-de-France, puis revint au sud de la Loire.

43VI. Compiègne

Taisez-vous… ne pensez que de férir sur eux.

Avant de quitter les environs de Paris, Jeanne alla suspendre son armure et son épée dans l’église de Saint-Denis, geste symbolique par lequel elle semblait reconnaître sinon l’écroulement du moins l’ajournement de ses espérances.

Continuer à servir dans la disgrâce est à la fois une vertu militaire et une vertu chrétienne ; Jeanne ne pouvait pas ne pas l’avoir. Elle n’hésita pas à accepter des rôles secondaires, plutôt que de participer à l’inertie générale.

Au mois d’octobre, on décida de se donner de l’air du côté de la Bourgogne, et l’on envoya Jeanne d’Arc faire le siège de Saint-Pierre-le-Moûtier.

La ville était bien défendue. La garnison ennemie repoussa vigoureusement le premier assaut, et les assaillants reculèrent vivement, à bonne distance des remparts. Jeanne resta seule au bord du fossé avec quelques hommes d’armes. Jehanne, lui cria son écuyer, retirez-vous de là, vous êtes seule. — Je ne suis pas seule, répondit Jeanne, en enlevant son casque ; j’ai encore avec moi cinquante mille de mes gens !… Je ne partirai pas d’ici que je 44n’aie pris la ville ! Aux fagots, et aux claies tout le monde ! Qu’on fasse un pont sur le fossé !

Les soldats crurent qu’une armée céleste, visible pour elle seule, arrivait à leur secours. Ils revinrent à la charge, comblèrent le fossé, s’élancèrent à l’escalade et renversèrent tous les obstacles10.

Forte de ce nouveau signe

, Jeanne voulait rentrer dans l’Île-de-France. Le roi s’y refusa absolument. En décembre, on l’envoya avec Albret et Boussac faire le siège de La Charité avec bien peu de gens

. Le siège languit près d’un mois ; l’hiver était venu ; on ne recevait ni vivres, ni argent. Les soldats se découragèrent. Boussac et Albret ordonnèrent la levée du siège. On avait désormais un prétexte pour empêcher Jeanne de rien entreprendre.

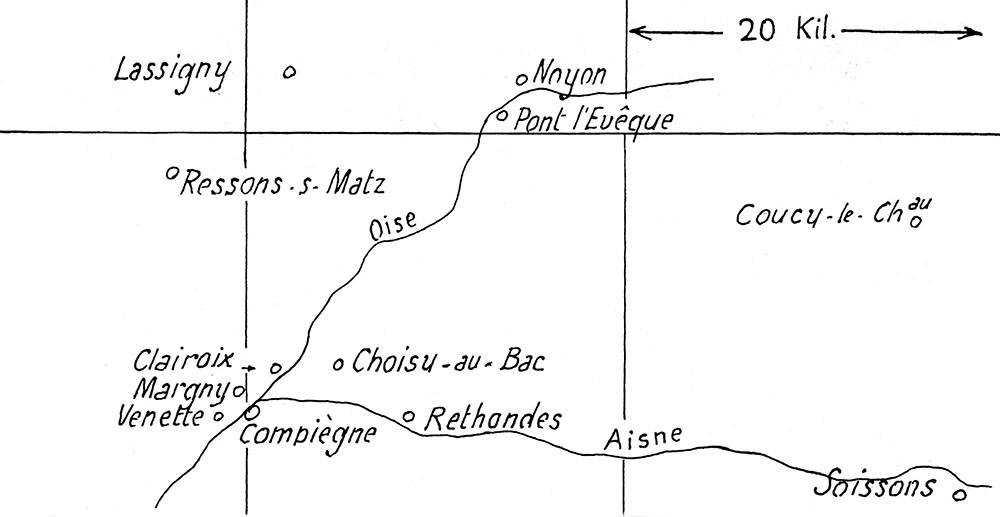

L’hiver passa. Au printemps suivant, Anglais et Bourguignons entamèrent des préparatifs qui ne pouvaient laisser aucun doute sur leurs intentions futures. Jeanne d’Arc, impatiente d’agir, quitta Sully à la tête d’une petite troupe et se dirigea sur Lagny. Là, elle apprit que le duc Philippe, dénonçant la trêve de Compiègne, se préparait à attaquer l’Île-de-France. Il avait déjà pris Gournay-sur-Aronde, et il assiégeait Choisy-au-Bac, petite place au confluent de l’Aisne et de l’Oise. Jeanne partit pour Compiègne.

Elle essaya à deux reprises de secourir Choisy, mais elle ne put arriver à s’approcher de la place. La première fois, il lui fut impossible de forcer le passage de l’Aisne, à Pont-l’Évêque, 46 près de Noyon. La deuxième fois, elle se heurta au mauvais vouloir du gouverneur de Soissons, qui refusa d’ouvrir ses portes. Choisy dut se rendre. Le duc de Bourgogne vint camper devant Compiègne ; ses détachements avancés occupèrent Venette, Margny et Clairoix.

On résolut de tenter un coup de main sur Margny. Jeanne d’Arc en fut chargée avec 500 hommes, pendant qu’un autre corps observait Venette. L’opération réussit d’abord en partie ; mais bientôt la garnison fut renforcée et la situation devint intenable. Jeanne refusa longtemps de se replier : Taisez-vous ; ne vous occupez que de férir sur eux.

Il lui fallut enfin suivre le mouvement général. Restée à l’arrière-garde, elle ne put regagner le bord de l’Oise, et, après une défense acharnée, elle tomba aux mains de l’ennemi. Depuis longtemps, elle savait qu’elle allait au devant du sacrifice, car ses voix l’avaient prévenue qu’elle serait prise avant la Saint-Jean.

La nouvelle s’étant répandue parmi les assiégeants, ce fut une joie sans pareille. On aurait dit qu’ils eussent gagné quelque grande bataille ou que toute la France fût à eux ; car les Anglais ne craignaient rien tant que cette pauvre fille… On écrivit tout aussitôt à Paris, en Angleterre et dans toutes les villes de la domination de Bourgogne pour annoncer cette grande nouvelle. Le Te Deum fut chanté en grande solennité par ordre du duc de Bedford11.

47Ainsi se termina cette courte carrière, riche de tant d’espérances si délibérément sacrifiées. Jeanne va maintenant entrer dans une voie nouvelle, où elle ne sera pas moins grande que dans la première, mais où le chef de guerre s’efface pour faire place à la martyre et à la sainte. Elle n’aura pas vu la réalisation de cette victoire qu’elle avait annoncée avec tant de foi et poursuivie avec tant de vaillance ; mais son action lui survivra. La flamme qu’elle vient de rallumer pourra vaciller encore par moments ; elle ne s’éteindra plus ; elle ne fera même que grandir au cours des âges, et peut-être est-il permis de voir plus qu’un simple hasard dans la coïncidence qui a placé Rethondes12 si près de Choisy et de Compiègne.

49VII. Le chef de guerre

L’attaque doit imiter dans sa marche la pointe d’une flèche vigoureusement lancée et non la bulle de savon qui s’étend jusqu’à ce qu’elle éclate13.

Il ne sera pas maintenant besoin de longs développements pour montrer que Jeanne d’Arc a vraiment justifié son titre de chef de guerre et qu’on retrouve, chez elle, les qualités fondamentales non seulement du chef de troupe, mais encore du grand chef.

Du chef de troupe, elle a d’abord cette bravoure personnelle qui ignore ou qui méprise le danger. Toujours au premier rang, elle a été blessée trois fois : aux Tournelles, à Jargeau, à Paris. C’est miracle qu’elle ne l’ait pas été davantage.

Du chef de troupe, elle a encore le don du commandement. Tout de suite, elle se fait obéir des soldats et obtient d’eux tout ce qu’elle veut. Aux chefs, dès le début, elle parle avec une fermeté et une assurance qui leur en imposent. D’ailleurs, ces rudes hommes sont encore plus sensibles à la bravoure personnelle qu’à l’habileté et à la raison, et nous avons 50vu, à Orléans, Jeanne faire en trois jours la conquête des plus hostiles.

Elle sait la valeur du premier élan de l’attaque, et elle y va avec la fougue que donne la confiance dans la victoire. Mais elle n’ignore pas non plus que ce premier élan ne suffit pas, et que la persévérance est indispensable pour mener l’action à bonne fin.

On a trop dit que Paris avait été son premier échec. Sans doute, à Meung, à Patay, à Troyes, il lui est arrivé de réussir du premier coup. Mais partout ailleurs, à Saint-Loup, aux Augustins, aux Tournelles, à Jargeau, et plus tard à Saint-Pierre-le-Moûtier, il lui a fallu d’abord faire face à un insuccès et rétablir une affaire plus ou moins compromise. À la guerre, il ne peut être question de donner des coups sans en recevoir. Sans doute, il ne s’agit pas de frapper à tort et à travers ; mais la crainte maladive de l’insuccès est un corrosif de l’action. Pas de grands résultats sans risques, pas d’action décidée si l’on veut éliminer toutes les chances d’insuccès. Le véritable chef n’est pas celui qui ne subit jamais d’échecs ; c’est celui qui ne s’incline pas devant la mauvaise fortune.

Courage personnel, don du commandement, élan dans l’attaque, ténacité dans les moments difficiles sont incontestablement les qualités essentielles de Jeanne d’Arc. Elles suffisent à la mettre tout à fait à sa place comme chef de troupe.

Elle n’apparaît pas plus dépaysée dans les régions plus élevées qui constituent le domaine de la conduite générale de la guerre.

51On s’est parfois demande s’il fallait lui reconnaître plus que de l’énergie et du bon sens, et s’il était bien nécessaire de lui attribuer de véritables aptitudes stratégiques. Mais la stratégie n’est ni une alchimie mystérieuse, ni un recueil de formules magiques permettant de faire quelque chose avec rien. Elle n’est que l’adaptation à la conduite de la guerre de nos maîtresses facultés d’action : le bon sens, c’est-à-dire l’intelligence pratique ; l’énergie, c’est-à-dire la volonté étayée par un sentiment puissant. Elle est d’abord choix d’un but à atteindre, but aussi élevé que l’exige la situation et que le permettent les moyens dont on dispose ; et elle est ensuite poursuite de ce but avec toute la force et toute la vitesse dont on est capable. Elle peut bien donner des indications et des règles ; mais les unes et les autres sont inopérantes sans le bon sens qui les apprécie et l’énergie qui les applique. Sans doute, au fur et à mesure que la guerre s’amplifie et se complique, des considérations de plus en plus nombreuses s’imposent à l’attention du chef ; énergie et bon sens n’en restent pas moins les assises fondamentales. Et comme, au temps de Jeanne d’Arc, la guerre a à peu près conservé sa simplicité originelle, on peut dire qu’à cette époque, les assises constituent en réalité presque tout l’édifice.

Nous avons montré ce qu’était la situation militaire au début de 1429, et que, si elle n’était pas désespérée, du moins les motifs d’espoir ne pouvaient guère être perçus par une intelligence ordinaire. Seule, à ce moment, Jeanne d’Arc a vu que le redressement était possible ; 52seule, elle a osé préconiser l’offensive et dire qu’il fallait réclamer la paix à la pointe de la lance

.

Les buts intermédiaires qu’elle indique, Orléans, Reims, Paris, apparaissent tellement simples, naturels, indiqués, qu’après coup, il ne vient à personne l’idée de les discuter. C’est à peine si l’on songe à les remarquer, et cependant, nous avons vu quelle peine elle avait eu à les faire accepter. Bien plus, dès qu’elle s’éloigne du gouvernail, on voit revenir au premier plan les buts secondaires : la Normandie après Orléans ; Cosne et La Charité après Patay ; Château-Thierry, Provins et Compiègne avant Paris ; Saint-Pierre même et La Charité, au moment où la situation se noue dans l’Île-de-France. Il y a beaucoup de bons généraux en Europe, a écrit Bonaparte, mais ils voient trop de choses à la fois.

La faculté de simplifier, de réduire à un seul centre de gravité les objectifs multiples qui couvrent un théâtre de guerre a toujours été l’apanage et la marque des esprits supérieurs.

L’offensive une fois décidée, l’action, tant qu’elle est aux mains de Jeanne, se développe avec une vigueur qui n’a jamais été surpassée. Nous avons placé en tête de ce chapitre une phrase célèbre de Clausewitz : L’attaque (l’offensive) doit imiter dans sa marche la pointe d’une flèche vigoureusement lancée et non la bulle de savon qui s’étend jusqu’à ce qu’elle éclate.

Ne dirait-on pas que cette phrase a été écrite pour souligner l’antithèse qui existe entre deux opérations aussi dissemblables que celles de Patay et de Paris ?

53Que ce soit, en effet, à Orléans, à Patay ou dans la marche sur Reims, Jeanne d’Arc sait toujours imprimer à son offensive le triple caractère que réclame l’attaque à la recherche d’une décision. Elle ignore atermoiements et subtilités, et elle va droit à son but. Elle sait le prix de la vitesse et qu’une opération commencée veut être menée sans arrêt jusqu’à son achèvement. Elle ne connaît qu’un moyen, la force, et qu’un argument, la bataille, devant laquelle elle n’hésite jamais. Et par là encore, l’humble fille de Domrémy s’apparente aux très grands chefs.

Nous voici arrivés au seuil du mystère, et il ne nous appartient pas de le franchir. Nous noterons simplement que, si Jeanne d’Arc a toujours affirmé la divinité de sa mission, elle n’a jamais laissé croire que la victoire pourrait être un don gratuit. Œuvrez et Dieu œuvrera.

Le chemin qui mène au succès a toujours été la voie étroite et souvent la voie douloureuse, toujours la voie de l’effort et souvent celle du sacrifice.

Fin

Notes

- [1]

Édition originale de 1930 :

Général Lemoine, Jeanne d’Arc, chef de guerre ; Charles Lavauzelle et Cie, éditeurs militaires, Paris, 124 boulevard Saint-Germain ; Limoges, 62 avenue Baudin ; Nancy, 53 rue Stanislas.

- [2]

En ce qui concerne l’exposé des faits, nous avons consulté surtout les ouvrages suivants : E. Lavisse, Histoire de France, tome IV, 2. — H. Martin, Histoire de France, tome VI. — G. Hanotaux, Jeanne d’Arc. — G. Hanotaux, Histoire de la nation française, tome VII. — P. de Barante, Histoire des ducs de Bourgogne, tomes VI et VII. — Général Canonge, Histoire militaire générale, tome I. — Général Dragomirov, Jeanne d’Arc. — Général Hardy de Périni, Les batailles françaises.

- [3]

G. Hanotaux, Jeanne d’Arc, page 17.

- [4]

De Barante, Histoire des ducs de Bourgogne, tome V, page 313.

- [5]

G. Hanotaux, Jeanne d’Arc, page 25.

- [6]

De Barante écrit :

Falstolf

. — [Note de la présente édition] Le général Lemoine écrit :Falstalf

, nous lui avons préféré la graphie commune actuelle deFastolf

. - [7]

Henri Martin, Histoire de France, tome VI, page 93.

- [8]

De Barante, Histoire des ducs de Bourgogne, tome VI, page 6.

- [9]

Cité par M. Hanotaux, Jeanne d’Arc, page 209.

- [10]

Henri Martin, Histoire de France, tome VI, page 153.

- [11]

De Barante, Histoire des ducs de Bourgogne, tome VI, page 83.

- [12]

[Note de la présente édition] C’est dans la clairière de Rethondes que fut signée l’armistice du 11 novembre 1918 (et que le sera celle du 22 juin 1940, — ah ! si le général Lemoine l’avait su).

- [13]

Clausewitz, De la guerre, livre VIII, chapitre 9.