Histoire

Histoire de notre petite sœur

Jeanne d’Arc

dédiée aux enfants de la Lorraine

par

(1874)

Éditions Ars&litteræ © 2022

XIMarie-Edmée Pau (Introduction d’Antoine de Latour1, 1874)

Jamais, et c’est bon signe, on ne s’était tant occupé de Jeanne d’Arc que depuis quelques années. La poésie, l’histoire, les arts du dessin, la musique, se disputent l’honneur de la chanter, de la peindre, de la raconter. La cathédrale d’Orléans ne se lasse pas d’entendre, chaque année, son panégyrique, et aux quatre-cent quarante-quatrième et quarante-cinquième anniversaires du siège, des lèvres juives, devenues chrétiennes, ont parlé à Orléans de sa libératrice, de manière à rendre jalouses Esther, Débora, Judith2. Plusieurs Jeannes, présentées sur nos théâtres par des poètes de talent, par des compositeurs en renom, ont passionné les cœurs, si elles n’ont pas toujours satisfait les intelligences. À une exposition encore récente des beaux-arts, une statue de Jeanne d’Arc recevait le grand prix de sculpture, et la place des Pyramides a vu une statue équestre de l’héroïne, due au ciseau vanté de M. Frémiet, se dresser au même lieu où la Pucelle fut blessée, en voulant forcer la muraille de Paris. Ce n’est pas de nos jours que l’on a vu pour la première fois la France assiéger Paris.

XIICe mouvement, qui a aujourd’hui plus que jamais sa raison d’être, eut son dernier point de départ dans la publication authentique des deux procès3, et cette publication a si bien fait comprendre tout ce qu’il y avait de génie dans le bon sens de l’humble bergère, tout ce qu’il y avait d’inspiration d’en haut dans sa piété naïve, qu’il est permis de dire que le plus éloquent des panégyristes de Jeanne d’Arc, c’est encore le savant et consciencieux éditeur de ce double procès, M. Quicherat.

Le monde qui lit, qui regarde, qui écoute, n’attend plus que la parole de Rome, et Rome a là une trop merveilleuse occasion d’apprendre une fois de plus au monde chrétien que ce ne sont pas les hommes seuls qui sauvent les nations en péril, pour ne pas la saisir, un jour ou l’autre, avec le sage à-propos qu’elle met à toutes ses décisions.

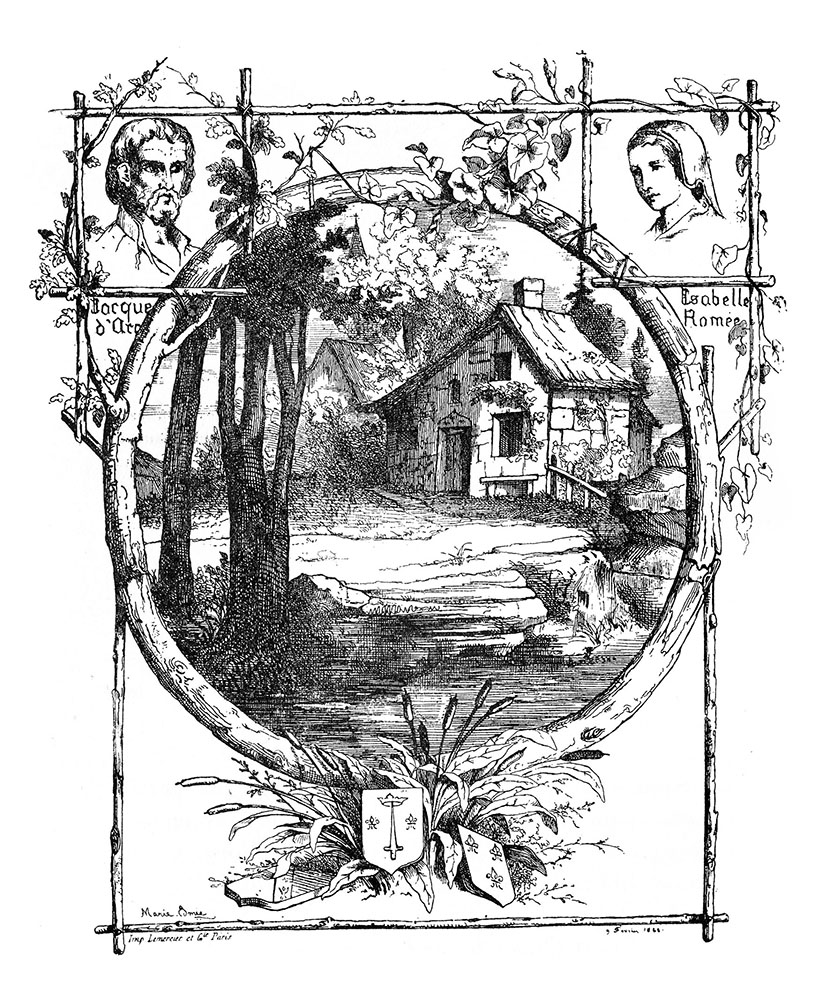

Voilà ce que nous nous disions, il y a quelques années, devant l’autel de la petite église où fut baptisée, en l’an de grâce 1412, la fille de Jacques d’Arc et d’Isabelle Romée.

Mais nous avons recueilli à Domrémy un autre souvenir dont nous demandons la permission d’entretenir un moment le lecteur.

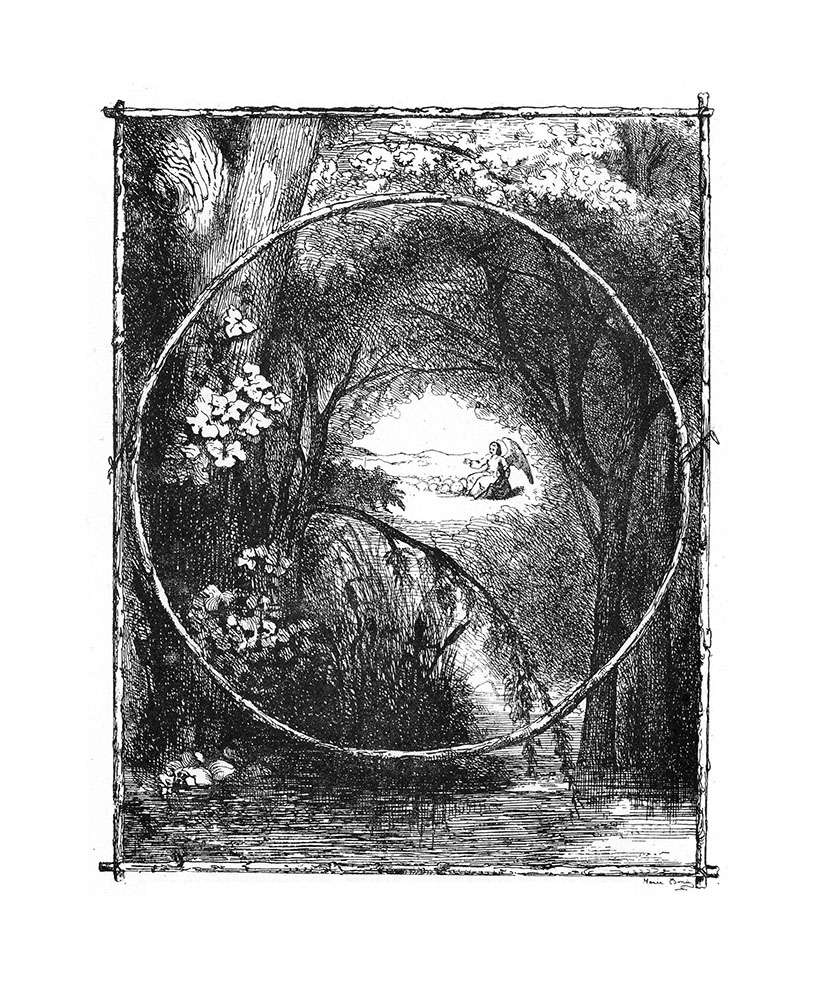

Il y avait donc là, à Domrémy-la-Pucelle, il y a quelques années, accompagnée de sa mère, et accueillies l’une et l’autre avec une bonne grâce dont nous connaissons tout le charme, par la Religieuse distinguée qui gardait alors la chaumière de Jeanne d’Arc et qui apprenait à lire aux petits enfants de Domrémy et des environs, une belle jeune XIIIfille qui avait nom Marie-Edmée. Elle avait formé et déjà à demi exécuté le dessein d’écrire, à sa manière, la biographie, non de la guerrière, mais de la bergère. Après avoir esquissé d’une âme toute lorraine et d’un style naturel sans fausse simplicité et ingénieusement naïf sans affectation, le livre qu’elle devait intituler : Histoire de notre petite sœur Jeanne d’Arc, elle était venue pour la troisième fois de Nancy, qu’elle habitait, à Domrémy, pour s’inspirer du spectacle des lieux et du voisinage des souvenirs ; pour mieux dire, quand elle aurait revu de ses yeux la Meuse, le bois Chesnu, l’étroite chaumière, l’église, comment Jeanne, née dans ce village, sous cet humble toit, avait joué avec ses petites compagnes au bord de ce fleuve, gardé son troupeau dans ce bois ; comment, dans ce petit jardin qui existe encore entre la chaumière et l’église, elle avait, pour la première fois, entendu ses voix ; comment, dans cette chapelle à mi-côte du bois, dont on ne voit plus que les ruines, mais que le grand évêque d’Orléans4 s’était promis de relever un jour, et dont il se souviendra dans le ciel, sainte Catherine et sainte Marguerite lui avaient révélé la volonté de Dieu ; comment, au pied de cet arbre des fées, depuis tant d’années tombé sous la hache, mais dont on montre la place certaine, et à côté d’une fontaine que la terre a absorbée, mais qui parfois encore jaillit dans le sillon, saint Michel lui parlait de sa mission. Une fois docile à l’appel de ses voix, armée et mise à cheval par le sire de Baudricourt, Jeanne n’appartenait plus à la plume ni au XIVcrayon de Marie-Edmée, mais à la grande histoire.

Toutefois Marie-Edmée sentait bien que si elle ne racontait que la vie d’une petite bergère de Lorraine, il n’y avait pas là de quoi intéresser beaucoup de lecteurs ; qu’il fallait que cette petite bergère fût déjà Jeanne d’Arc, et que celle-ci se laissât entrevoir à chaque page du récit ; et c’est à quoi le jeune écrivain avait réussi avec un rare bonheur. Mais ce n’était pas encore assez, et Marie-Edmée avait plus d’un moyen de nous faire partager sa tendre admiration pour Jeanne d’Arc. Tout ce qu’elle était venue voir à Domrémy devait entrer de deux façons dans son livre. Elle n’avait pas seulement le don d’écrire, elle avait encore reçu de la nature et perfectionné par le travail, sous la direction d’une mère intelligente et dévouée, le talent de rendre sa pensée par l’art.

Dès lors, à ce premier et rapide récit devait s’en ajouter un second, qui en fût le vivant commentaire, une suite d’illustrations dont une grande partie était déjà faite, ce qui explique comment, dans le livre achevé, ne se rencontre pas toute la réalité que l’on se fût attendu à y trouver. Marie-Edmée profita pourtant de l’occasion pour introduire dans son œuvre bien des détails précieux. Elle eut surtout l’heureuse idée d’emprunter aux blondes têtes de l’école le type des jeunes filles dont elle voulut faire les compagnes de Jeanne enfant. Nous avons vu nous-même, joints à l’exemplaire du modeste musée de Domrémy, les originaux de ces charmantes études, qui, répandues dans des scènes naïves, les animent d’une couleur si vraie.

XVDe ce culte de Jeanne d’Arc, de cet amour du pays lorrain et du grand pays de France, naquit donc à Nancy et s’acheva à Domrémy le livre dont nous parlons. Il devait, à la longue, former un bel in-quarto, qui, publié à Nancy à très petit nombre, fût réparti sur les lieux mêmes et par livraisons, entre un petit nombre d’amis, de souscripteurs, parmi lesquels il y en avait d’illustres, et quelques clients que l’auteur s’était faits par ses leçons et par ses publications antérieures.

Mais quelle est donc et d’où vient cette jeune fille qui semble si bien chez elle à Domrémy et chez Jeanne d’Arc ?

Marie-Edmée Pau, quoique née à Lyon, en 1846, était bien réellement Lorraine, sa mère n’ayant quitté Nancy que quelques jours avant sa naissance. Fille d’un capitaine revenu paralysé du siège de Rome, elle fut, pour ainsi dire, élevée auprès du lit de douleur de son père, et fut, jusqu’à l’âge de onze ans qu’elle eut le malheur de le perdre, son ange gardien et son élève, comme l’écrit, en s’effaçant, dans une lettre touchante, Mme Pau, qui, elle aussi, elle surtout, prodigua, pendant des années, ses leçons à l’enfant et ses soins au malade.

Sans autre enseignement que celui de la famille, et avec les ressources si incomplètes que fournit la province, Marie-Edmée commença de très bonne heure à se faire connaître, et de même qu’un jour elle arrivera, par l’étude enthousiaste de l’histoire de Jeanne d’Arc, à raconter, après les avoir en quelque sorte devinés, et à peindre les premiers temps XVIde la vie de la Pucelle, c’est en donnant toute sa foi et le meilleur de son âme à la Vierge Marie, qu’elle trouvait dans son cœur et dans une piété sincère l’inspiration d’une belle paraphrase en dix dessins de l’Ave Maria.

Tout en publiant cette paraphrase, elle travaillait déjà à sa Jeanne d’Arc. Mais c’était le secret de la jeune fille et de l’artiste. Marie-Edmée aurait craint, si elle le laissait échapper, qu’on ne l’accusât de trop d’ambition. Mais de pareils secrets ne se gardent pas longtemps. Bientôt, d’ailleurs, elle se vit forcée de sortir de cette ombre presque mystique où elle aimait à se dérober et à cacher ses œuvres préférées. Son père étant mort, elle trouva tout simple de se dévouer à sa mère et à un jeune frère qu’elle aimait tendrement. Elle ouvrit donc chez elle, en 1868, un cours de dessin ; mais elle n’eut pas à se mettre en quête d’élèves, et elle fut dispensée de cette poursuite amère de la clientèle, qui, avec le meilleur du temps, prend à certains talents cette fleur délicate qui ne saurait se passer de l’ombre et de la solitude. Marie-Edmée eut la joie de voir accourir à ses leçons, dès la première nouvelle qui s’en répandit, les élèves qu’elle eût choisies elle-même. Tout n’était pas pur élan de sympathie dans cette confiance des familles. On avait vu, admiré, recherché les premiers essais de Marie-Edmée ; on savait que, trois ans auparavant, sa mère l’avait conduite à Paris, où elle avait fréquenté l’atelier de Léon Cogniet, où elle avait commencé, au Louvre, l’étude des cartons de Raphaël, étude qu’elle continuera plus tard à XVIINancy, comme elle pourra. Et quand les leçons seront commencées, on apprendra que pendant le temps où on croit qu’elle se livre à un repos nécessaire, elle étudie la géométrie, la perspective, l’anatomie. Jeanne avait cependant aussi sa part dans ce loisir si bien employé. Mais que parlé-je de loisir et de repos ? Elle trouvait encore des heures, dit la lettre où je ne me lasse pas de puiser, pour l’instruction gratuite donnée à de pauvres enfants, et pour cette aumône du temps et du cœur dont elle était prodigue envers tous.

La guerre tomba comme la foudre au milieu de cette vie heureuse, heureuse surtout parce qu’elle était noblement et saintement occupée ; et de cette jeune fille qui dans Jeanne d’Arc n’avait pas encore voulu regarder l’héroïne en face, le patriotisme, la charité, l’amour fraternel allaient tout d’un coup faire une autre héroïne, de celles qu’il est permis d’être en restant une femme. Écoutez sa mère :

Son cœur saignait de toutes les douleurs, de toutes les humiliations, de toutes les ignominies des crucifiés de la terre ; individus ou nations, elle voulut sa part de leur martyre. Mais l’amour du devoir la retint près de moi, alors que la flamme de l’enthousiasme brûlait son cœur et l’emportait en rêve sur les champs de bataille. Mais lorsqu’au lendemain de la bataille de Wœrth5, quelque chose lui dit au cœur que son frère était resté parmi les morts, rien ne put l’empêcher d’aller à la recherche de sa chère dépouille.

Elle avait eu dès l’enfance, pour ce frère, une affection XVIIIpassionnée qui s’était traduite de toutes les manières, même sous le crayon ingénieux de l’artiste. Quelle ardeur nouvelle avait dû prendre cet amour fraternel, le jour où le jeune homme, nommé officier, était devenu pour sa sœur une des personnifications du pays même ! Pendant un mois entier, elle le chercha inutilement, mais sa joie n’en fut que plus profonde lorsqu’elle apprit enfin qu’il n’était pas mort, et que prisonnier, amputé de la main droite et blessé à la jambe, il avait été recueilli, le lendemain de la bataille, par la pauvre femme d’un ouvrier mineur. Munie d’un passeport, elle court en Alsace. Mais son bonheur de le revoir fut cruellement troublé par la nouvelle que l’ordre était donné de le conduire en Allemagne. Était-ce l’avoir retrouvé que de ne pouvoir le ramener dans les bras de sa mère ? L’obtenir sans conditions, c’était l’impossible, et le jeune blessé n’en voulait admettre aucune. Enfin il parut si peu vraisemblable qu’un soldat amputé de la main droite et blessé à la jambe, eût encore quelque chose à donner à la France, que les Prussiens permirent son départ. Quel retour ! Le 7 septembre, Marie rentrait triomphante dans Nancy. Sa campagne avait duré huit jours.

Elle retrouva alors tout le savoir-faire de son ancien métier de garde-malade, et le fils comprit avec attendrissement, entre sa mère et sa sœur, comment, pendant des années, son père avait été soigné.

Cependant, il avait eu des raisons pour ne rien promettre à l’ennemi.

Un soir, dit la lettre, que nous étions heureux XIXd’être réunis, il nous annonça son départ pour le surlendemain. Il se prétendait assez fort pour essuyer de nouvelles fatigues, et cela après un mois de séjour parmi nous. Il voulait reprendre son poste, rejoindre son régiment à Besançon : c’était le 19 octobre. Il boitait cependant, et le membre amputé était encore d’une susceptibilité excessive, n’étant pas entièrement cicatrisé.

Mais il fut impossible de persuader à Gérald qu’il devait attendre, et on n’eut pas peu de peine à convaincre sa sœur qu’elle ne devait pas l’accompagner jusqu’à Besançon, pour lui éviter les accidents de la route.

Il semblait, dit la pauvre mère, qu’elle eût la prescience qu’elle ne devait plus le revoir.

Les deux mères ne commencèrent à reprendre courage qu’en apprenant que le vaillant mutilé venait d’être récompensé de tant d’épreuves par le brevet de capitaine qu’il trouva au régiment, en attendant celui de la Légion d’honneur qui vint un peu plus tard.

Ce qui suivit, laissons encore sa mère le raconter :

Quand arriva l’heure de la déroute dernière, sans nouvelles de notre cher absent depuis plus de trois semaines, elle résolut de partir. Cette fois, plus que jamais, elle sentait qu’elle pourrait être utile à son frère. Elle voulait le retrouver mort ou vivant, s’installer près de lui dans une ambulance, s’il était de nouveau blessé, et, si cela n’était pas possible, avoir au moins de ses nouvelles. Cette fois encore, munie d’un passeport, elle part pour la Suisse, c’était le XX9 février 1871, emportant avec elle une provision de vêtements qu’elle avait confectionnés et fait confectionner par des jeunes filles, ses amies et ses élèves.

Cette réunion de charitables ouvrières, elle l’appelait sa compagnie de Jeanne d’Arc. Toujours, on le voit, ce cher nom sur les lèvres, cette chère image dans le cœur.

C’est au nom de cette compagnie qu’elle distribuait son ballot entier aux ambulances qu’elle visitait et aux soldats qu’elle rencontrait sur sa route. C’est elle qui, à la gare de Nancy, au passage des trains qui emportaient nos prisonniers, eut l’admirable idée des correspondances. À bout de ressources, après avoir distribué ses provisions, vidé sa bourse, elle se munit d’un carnet, de crayons et de feuilles de papier. Elle montait dans les wagons, prenait les noms des soldats, l’adresse de leurs familles, leur faisait écrire quelques lignes qu’elle se chargeait de faire parvenir. Il lui arriva même plus tard, alors que ses services étaient inutiles à la gare, d’aller dans les ambulances, de faire le portrait au crayon de quelques mourants pour le laisser comme souvenir à leur famille. C’est ainsi qu’elle parvint, un jour, à force de démarches, à pénétrer dans une salle de dissection, où l’on venait de déposer le cadavre d’un héros du pont de Fontenay, jeune franc-tireur âgé de dix-neuf ans, Jean Contat, originaire de la Savoie. Personne n’avait pu l’approcher durant son agonie ; les Prussiens l’avaient horriblement mutilé… Elle resta quelques instants seule avec ce cadavre ; elle copia cette belle tête où se trouvaient encore empreints XXIla fierté et le courage français. Elle pria longuement aussi près de ce corps inanimé, et lui coupa une mèche de cheveux, seule relique du martyr à envoyer à sa mère…

Convenons cependant que la longue prière de la jeune fille ne gâte rien à ce patriotique tableau ! Mais que devenait Gérald, ce frère bien-aimé ?

Elle franchit la frontière, traversa la Suisse, parcourant seule et à pied le village de Travers, le fort de Joux, les Verrières, visitant les ambulances, soignant les blessés, suivant les convois, interrogeant les fosses muettes et les cadavres que l’on y jetait…

Elle commençait à perdre l’espoir, lorsque, à quelques lieues du village de Mouthe, sur la frontière, elle apprit d’une manière certaine que tout récemment on y avait vu son frère, à la tête de sa compagnie. Courir l’embrasser et s’assurer par soi-même qu’il était bien vivant, c’était, ce semble, la chose la plus simple du monde. Voici le sublime : quand elle eut acquis la certitude entière qu’il était bien là, à deux pas d’elle, elle se souvint qu’il y avait quelqu’un dont le cœur devait souffrir plus encore que le sien, et, ne voulant pas d’une joie que sa mère n’eût point partagée en même temps qu’elle, elle courut en toute hâte lui porter la bonne nouvelle. Mais qu’ils devaient tous la payer chèrement ! Épuisée des fatigues de ce qu’elle appelait sa dernière campagne, et atteinte d’une maladie terrible qui en était la suite, neuf jours après son retour, le 7 mars, à six heures du soir, Marie-Edmée se levait tout à coup, comme à l’appel d’une voix connue et aimée, et tombait morte XXIIdans les bras de sa mère. Le surlendemain, une foule émue suivait ses funérailles.

À Nancy, dit la lettre, et cette fois avec une douleur où il entre bien un peu de légitime orgueil, à Nancy, ville prise et occupée par les Prussiens, quarante à cinquante soldats français de toute arme, de tout âge, tous amputés, débris sanglants de notre pauvre armée, suivaient ce cercueil de jeune fille qu’accompagnaient aussi des pauvres avec leurs petits enfants, ces enfants instruits par elle.

Ah ! dans cette tombe, qui du moins aura un nom et des larmes, combien l’ont suivie ou précédée qui ont, comme elle, payé de leur vie d’héroïques efforts ! Bénissons-les dans Marie-Edmée. Et combien vivent encore qui ont caché, dans une obscurité que perce le regard seul de Dieu, bien des actes sublimes ! Il faut que Marie-Edmée ait laissé après elle une œuvre qui marque sa trace, il faut que sa mort ait arraché à sa mère ce cri d’une douleur sans nom qui dure encore, pour que, l’ayant entendu, nous venions dire ici quelle fille cette mère a perdue.

Nous ne nous lasserions pas de parler de Marie-Edmée. Mais n’est-ce pas encore parler d’elle que d’ajouter quelques mots sur le livre où elle a si bien fait comprendre celle qui devait être Jeanne d’Arc ? Quelque chose même de l’âme de la bonne Lorraine semble être passé dans sa jeune compatriote et dans le livre qu’elle a consacré à son enfance, de cette Jeanne qui, dit un contemporain, voyant maltraiter un prisonnier anglais, descendait de cheval, s’emparait XXIIIde lui, le faisait confesser, tenait sa tête entre ses bras et le

consolait de son mieux6.

Le volume se compose d’une quarantaine de chapitres de quelques alinéas chacun et d’autant de dessins, dont le moindre est un petit tableau. Chaque texte résume d’une manière expressive et brève un souvenir de cette simple enfance, de cette adolescence en commerce avec les Saintes et les Anges, et toute la poésie qui en découle se retrouve dans l’eau-forte voisine, avec une vigueur qui n’a d’égales que la grâce et la variété de l’invention.

Mais ce livre, où est-il ? Il n’était avant 1874 que dans les mains de quelques amis, de quelques rares souscripteurs, heureux aujourd’hui de posséder d’un tel cœur, d’un tel talent, une si précieuse relique ; dans quelques collections privilégiées ; il devait bientôt se trouver dans toutes les mains. Mme Pau ne pouvait se résigner à voir l’œuvre de sa fille rester une rareté bibliographique, et d’autre part il se rencontra un éditeur, homme de cœur et de goût, qui voulut donner à cette mère une suprême consolation : celle de voir l’Histoire de notre petite sœur Jeanne d’Arc prendre sa place à côté des beaux livres destinés à perpétuer le souvenir XXIVde la libératrice d’Orléans. Et ce qui devait ajouter à cette réimpression un attrait singulier, c’était un portrait de la jeune artiste par l’artiste elle-même, retrouvé entre les chères reliques de son atelier et dont profita son œuvre. Un reflet de cette délicieuse figure brille dans les traits de Jeanne elle-même, telle du moins que la voyait, telle que nous la montre Marie-Edmée. Cette vague et involontaire ressemblance, et la mort touchante et prématurée de l’auteur, répandent sur tout le récit une grâce et un charme mélancolique qu’il n’eût pas gardés au même degré si Marie-Edmée eût vécu, et associent de loin sa douce mémoire aux douleurs présentes et, par le nom de Jeanne d’Arc, à l’indestructible espoir de la patrie.

Mais c’est trop dire : la magnifique édition de 1874 ne pouvait mettre dans les mains de tout le monde le livre de Marie-Edmée. Cette édition eut tout le succès qu’il était permis d’espérer, succès doublement national, puisqu’il fut consacré par les suffrages de l’Académie française. Toutefois le luxe de l’exécution pouvait effrayer les bourses modestes. L’éditeur tient aujourd’hui à compléter son œuvre, en réimprimant l’histoire de notre petite sœur de Lorraine à des conditions qui la rendent accessible au très grand nombre et qui associent les enfants de la France entière à la dédicace qui, dans la pensée de Marie-Edmée, s’adressait d’abord aux enfants de la Lorraine, c’est-à-dire aux jeunes compatriotes de l’auteur et à ceux de Jeanne d’Arc.

Antoine de Latour.

Paris, février 1879.

Si tu m’invoquas, pauvre paysanne,

Entre tous les saints de mon cher pays,

C’est qu’au fond des bois et dans ma cabane,

Ces saints me parlaient et que j’obéis.

Victor de Laprade, Idylles héroïques (1858), extrait du poème Jeanne d’Arc.

1Histoire de notre petite sœur Jeanne d’Arc

3I. Sa naissance

Elle est née dans un petit village appelé Domrémy, sur les frontières du royaume de France, près de la rivière de Meuse en Lorraine. On sait que ses père et mère sont des gens simples et honnêtes. Elle est venue au monde pendant la nuit de Noël…

Ce jour-là, les habitants furent saisis d’une joie extraordinaire.

Görres, Vie de Jeanne d’Arc.

51. La maison de Domrémy

Il y avait, au bout d’un petit village appelé Domrémy, une petite maison bâtie en pierres brutes, couverte en chaume comme les autres, mais un peu à l’écart, et près d’un joli ruisseau qui, tout fier de séparer la Champagne de la Lorraine, courait vif et brillant se jeter dans la Meuse.

Oui, la Meuse, chers enfants, ce même fleuve toujours ami de nos vallées lorraines, celui qui en amuse tant parmi vous quand vous y jetez des pierres pour voir grandir et s’effacer des anneaux limpides, et qui berce doucement la nacelle quand vous ramez sous les yeux de votre mère.

Savez-vous qu’être du même pays, c’est manger le même pain, respirer le même air, jouir des mêmes beaux jours et souffrir les mêmes privations, toutes choses qui se font en commun dans la famille ?

En voyant glisser les flots bleus ou sombres de la Meuse, pensez donc quelquefois, mes enfants, à la 6petite maison de Domrémy, qui n’était pas loin de ses bords, et ne vous étonnez pas que Jacques d’Arc, le bon laboureur, qui habitait cette petite maison, que sa femme, Isabelle Romée, et tous leurs petits enfants, soient vos parents aussi bien que les miens.

92. Son ange gardien

C’était la nuit de Noël 1411.

Pour célébrer le divin anniversaire, il y avait fête au haut des cieux parmi les Anges, et paix sur la terre chez les hommes de bonne volonté qui revenaient tous de la messe de minuit.

Bergers, vous qui dans cette nuit froide et noire veilliez sur nos collines lorraines, on dit que vous étiez heureux ! Comme vos frères de Judée, aviez-vous entrevu la radieuse figure d’un messager céleste ?… À travers les rafales du vent d’hiver, aviez-vous donc ouï l’écho du chant des Anges, des Anges qui disaient :

Gloire à Dieu !

Il naquit dans une crèche, à Bethléem, Celui qui était doux et humble de cœur ! — Bienheureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux.

Il confondait les sages dans le temple de Jérusalem, Celui qui était doux et humble de cœur ! — Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.

Il fut trahi, vendu, souffleté et moqué, Celui qui 10était doux et humble de cœur ! — Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.

Il sauva le monde en mourant sur une croix, Celui qui était doux et humble de cœur !

Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient.

Ô Christ, tu es le Roi de gloire !

Ils brilleront de ta beauté, ils vaincront par ta force, ceux qui seront doux et humbles de cœur !

Et l’ange qui dirigeait l’hymne, abandonnant sa harpe d’or, est descendu vers la dernière maison du village tandis que ses frères remontaient sur les hauteurs. Dieu l’envoie garder un enfant qui va naître sous le pauvre toit de Jacques d’Arc et d’Isabelle Romée.

133. Autour du berceau

Une, deux, trois heures sonnaient !

— Venez, mes enfants, venez voir votre petite sœur !

À cette douce voix qui les éveillait, comme les trois garçons d’Isabelle sautèrent joyeusement hors du lit ! Ils coururent sur la pointe de leurs pieds nus jusqu’à la barcelonnette. Quand ils s’agenouillèrent autour d’elle, leurs petits cœurs battaient bien fort ; mais ils se rassurèrent en regardant la mignonne créature que tante Madeleine venait d’y coucher ; et même ils se causèrent ainsi :

— Dis donc, Joseph, qu’est-ce qu’on pourra faire d’une si petite sœur ? Ça n’est pas vivant du tout ? demanda le petit Louis.

— Mais, attends donc qu’elle se réveille et puis qu’elle grandisse un peu, répondit le frère aîné ; alors, elle aidera maman à faire la soupe et à coudre nos jaquettes.

— Oh ! si elle peut marcher, dit Pierre, nous l’emmènerons 14avec nous garder les moutons dans le grand pré, ça vaudra mieux.

— Et le loup, quand il la verra si petite, n’en fera qu’une bouchée.

— Que non ! s’écria Pierre en se redressant, je serai là, moi, et je la défendrai !

15II. Son baptême

Elle porta le nom de Jeanne, bien que sa marraine lui eût donné aussi le nom de Sibylle.

Lamartine, Vie de Jeanne d’Arc.

171. Le cortège

Les cloches carillonnaient… Depuis le seuil de l’église jusqu’à la porte de la petite maison, s’étendait un blanc tapis de neige. Le soleil rayonnait au milieu du ciel, et les petits moineaux accouraient se percher sur les sapins d’alentour, pour célébrer à leur manière la fête qui se préparait.

Or, voici les noms des gens qui se mettaient en marche pour l’église : Madeleine Laxart, sœur de Jacques d’Arc, portant la petite fille ; le parrain et la marraine, qui la suivaient, s’appelaient Jean Morel et Jeannette Aubry ; les autres parents et amis attendaient le cortège près de l’église ; puis venaient Ameline Romée, sœur d’Isabelle, avec les trois garçons, et Jacques d’Arc, ayant fermé la porte, marchait le dernier. Les premiers étaient joyeux ; le père était triste, car il pensait ainsi le long du chemin :

— Encore un enfant de plus ! Mon Dieu, je vous en remercie ; et pourtant l’existence sera dure pour ma pauvre petite fille, car elle est pleine de misères la vie 18en ce monde, où j’ai vu des hommes riches ou forts qui volaient le pauvre et battaient le faible ; je le sais bien, parce que j’ai rudement souffert durant ma vie de quarante ans. Mais j’ai fait votre volonté, mon Dieu, et j’espère que ma petite fille, en suivant mon exemple, sera bénie par vous.

212. Dans l’église

Mes enfants, notre petite sœur est chrétienne, car le bon curé du village a dit : Jeanne Sibylle, je te baptise au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit.

Durant la fin des prières, elle se repose encore sur le baptistère, autour duquel sont agenouillés tous ses parents ; elle sourit, la bonne petite, quoique sa tête mignonne soit mouillée comme une pâquerette par la rosée matinale ; même elle ouvre les yeux, et je crois vraiment qu’elle regarde.

Elle a vu d’abord une ligne blanche qui monte vers le ciel et qui reste debout, bien que Durand Laxart et Jeannette Aubry ne la soutiennent plus.

C’est le cierge bénit, dont la flamme se divise en cinq branches lumineuses.

Regarde cette étoile, ô Jeanne d’Arc ! sa mystérieuse lueur écarte déjà pour toi les ombres qui nous cachent le monde surnaturel. À sa droite, à sa gauche, que vois-tu ?

Salut, disciple chéri du Maître le plus sublime ! Ô Jean, quel docteur viens-tu préparer à l Église du Christ ?

À ma filleule bien-aimée j’apporte plus que l’éloquence : j’apporte le don suprême, la charité ! Ce feu 22dont Jésus veut embraser les cœurs, la consumera tout entière !

Elle aimera Dieu par-dessus toutes choses et son prochain plus qu’elle-même !…

Salut, jeune fille du Ciel !

Tu es jeune comme nos Vierges, sublime comme nos Martyres, mais ton étrange beauté n’en rappelle aucune… Jamais nos Saintes n’ont porté semblable couronne…

J’étais sur la terre une pauvre fille, et les siècles ont frémi sous ma parole prophétique ainsi que les chênes druidiques au souffle d’une grande tempête… J’ai dit que la liberté se lèverait comme le soleil au nom de Jésus fils de Dieu : voici l’heure ou jamais de te répéter cette parole, Ô ma patrie !

Je suis Europa la Sibylle !…

23III. Sa première prière

Ses pauvres parents n’avaient rien pu lui apprendre que l’Oraison dominicale.

Je comprends très bien ce qu’elles disent (les Saintes)… elles ont une voix douce et parlent d’une manière très digne en bonne langue française.

Il y a ès livres de Messire plus que ès vostres.

Görres, Vie de Jeanne d’Arc.

251. Sur les genoux de sa mère

Notre petite sœur avait vu deux fois les blés mûrir, la neige blanchissait de nouveau les toits de Domrémy. Ce jour-là, mère Isabelle, après avoir levé ses garçons, mettait Jeanne sur ses genoux pour l’habiller.

— Mère, dit l’enfant, n’est-ce pas le dimanche qu’on doit parler le plus longtemps au bon Dieu ?

— Oui, ma petite ; pourquoi me demandes-tu cela ?

— Mère, c’est que ta prière était longue ce matin, et pourtant ce n’est pas dimanche.

— Non, mais c’est la fête de sainte Catherine, une grande amie du Bon Dieu.

— Ah !… qu’est-ce quelle a fait sur la terre, sainte Catherine ?

— M. le curé dit qu’elle était une princesse si belle et si bonne, que tout le monde l’aimait ; elle savait toutes les belles choses qu’on écrit dans les livres ; enfin elle a été tuée parce qu’elle n’a pas voulu renier Notre-Seigneur Jésus-Christ.

— Et qu’est-ce qu’il y a dans les livres, mère ?

— Des prières au bon Dieu, à la Sainte Vierge et aux Saints.

26— Mère, c’est une belle histoire que celle de sainte Catherine, et c’est bien utile de savoir parler au bon Dieu. Je ne suis plus trop petite, va, pour dire une prière d’un livre. Est-ce que tu voudrais bien m’apprendre la meilleure de toutes ?

Ce disant, la petite Jeanne fit le signe de la croix, et sa mère Isabelle commença le Notre Père.

292. Sainte Catherine lui explique le Pater

Vers le soir du jour de sainte Catherine, comme la petite Jeanne était allée à l’église brûler un cierge devant le pilier qui portait la statue de la sainte, elle se mit à réciter sa grande nouvelle prière ; mais bientôt elle s’arrêta, ne comprenant guère ce qu’elle disait :

— Je suis donc trop petite pour oser parler au bon Dieu ? murmura-t-elle en levant les yeux.

Alors elle vit une belle dame, couronnée d’or et vêtue de blanc, qui tenait un gros livre et s’était assise au bord du pilier. Elle était si belle, que Jeanne oublia sa peine en la regardant, et la dame inclinant la tête vers la petite fille, elles causèrent ensemble ainsi qu’il suit :

— Petite Jeanne, qui est ton père ? où demeure-t-il ?

— Madame, c’est Jacques d’Arc, et nous demeurons dans la chaumière tout près d’ici.

— Et le bon Dieu n’est-il pas aussi ton père ?

— Oui, madame, c’est le premier.

— Petite Jeanne, il fait bon, n’est-ce pas, chez ton père Jacques ? Mais il fera bien meilleur entrer dans la maison du Père qui est au ciel. Là, tu n’auras jamais plus ni faim ni froid, tu y retrouveras avec ton père, ta mère et tes frères, d’autres frères bien beaux, bien sages, et tous vous serez parfaitement heureux. Mais avant d’entrer dans cette belle maison du Paradis, il faudra 30faire la volonté de Dieu sur la terre comme les Anges la font au ciel ; or, que veut-Il, le bon Dieu ?

— Madame, Il veut que nous disions bien nos prières et que nous travaillions tous les-uns pour les autres.

— Oui, ma bonne petite, Il veut que nous nous aimions comme des frères, Il veut que nous Lui demandions le pain de chaque jour, parce que c’est Lui qui féconde les champs ; Il veut que nous pardonnions pour être pardonnés… Maintenant, récite-moi toute la prière.

Jeanne parvint cette fois jusqu’aux derniers mots du Pater :

— Délivrez-nous du mal…

La dame, qui s’était levée, les répéta après elle et dit :

— Petite fille de Dieu, sois fidèle à dire tes prières du matin et du soir ; et quand tu craindras quelque malheur, invoque ton Père qui est au ciel ; alors tu seras mieux délivrée que par tous les rois de la terre, car Il est le seul puissant et le seul généreux Seigneur !

Le cierge s’éteignit. Jeanne, tout émue, courut dire à sa mère qu’elle avait vu sainte Catherine, et sa mère, l’embrassant, lui dit qu’elle avait rêvé.

31IV. L’arbre des fées

Or, on racontait que dans les vieux temps du paganisme, les fées avaient habité là et qu’elles s’y faisaient encore voir… À côté de la fontaine s’élevait un magnifique vieux hêtre, connu du peuple d’alentour sous le nom de Beau Mai ou de l’arbre des Fées.

Görres, Vie de Jeanne d’Arc.

331. La veillée

Comme l’hiver a toujours été une saison rude, aux journées courtes et sombres, qu’on a toujours allumé du feu quand on avait froid et trouvé grand plaisir à s’y chauffer au milieu de ceux qu’on aime, vous comprendrez qu’il faisait bon, le soir, de prendre sa petite lanterne, son fuseau ou quelque autre ouvrage, et d’aller frapper à la porte de Jeanne Aubry.

Il y avait là une grande chambre ; c’était comme une étable d’aujourd’hui, à la cheminée près. Mais quelle cheminée ! Depuis la vieille Merline jusqu’au poupon de la plus jeune mère, tous les âges y trouvaient place ; aussi mon dessin ne montrera-t-il que les premiers arrivés.

Ils écoutent ce que dit la vieille Merline, et si vous êtes curieux de le savoir, nous tournerons la page.

Mais auparavant, distinguons, au milieu de ces braves gens, la petite fille qui s’assied tous les soirs aux pieds de la conteuse, et dont les yeux grands 34ouverts jusqu’à la fin de la veillée suivent les caprices de la fumée et les pétillements de la flamme.

Peut-être y voit-elle ce que les récits du temps passé lui montrent…

Des fées aux yeux bleus ; des Anges aux ailes d’or ; des chevaliers pèlerins qui partaient pour ne plus revenir ; ou des trouvères qui chantaient leur mort, et comment Jérusalem fut délivrée par Godefroy.

372. L’arbre

Mon dessin vous représente : Au fond, l’arbre véritable, le vieux hêtre, le beau Mai qui fleurissait non loin du clocher de Vermont. En haut de ce sujet principal, voici les bonnes et les mauvaises créations des récits légendaires ; au bord du cadre, deux Druidesses vous rappellent l’origine des contes de fées…

Jeanne écoutait donc la vieille Merline, et celle-ci racontait qu’il y avait dans le bois Chesnu un grand nombre de bonnes et de méchantes fées. Souvent, les bergers les avaient vues sortir des clairières et danser au clair de lune pendant la nuit du sabbat ; ou bien sous le vieux hêtre, à l’ombre de ce beau Mai qui depuis des siècles est vénéré dans le pays, et que les fées préféraient à tous les chênes ; on les avait vues cueillir les racines magiques qu’elles devaient distribuer aux sorciers.

Jeanne d’Arc ne croyait pas à ces fées-là, pas plus, mes enfants, que vous ne croyez à la marraine de Cendrillon et à l’ogre du Petit Poucet. Sauf son respect, la vieille Merline était donc une menteuse ! Mais elle avait plusieurs excuses : d’abord, c’est qu’à son âge il est permis de ne plus se rappeler mot à mot les histoires qu’on a entendues dans son enfance, et ces histoires, Merline les tenait de sa grand-mère ; qui avait vécu plus de cent ans, et qui, elle-même, ne racontait pas précisément 38les choses telles que son aïeule les avait vues.

Or, cette grand, grand, grand-mère avait pu voir dans son pays, qu’on appelait la Gaule en ce temps-là, des femmes que leur caractère religieux entourait du respect de tous, parce que leur vie se passait à sacrifier et à prier pour les Gaulois. Ces femmes étaient les Druidesses.

Sans famille, toutes seules au fond des forêts qui couvraient alors presque entièrement le pays, elles étaient libres de faire plus de bien et plus de mal que les autres. Donner ou refuser l’hospitalité, indiquer le gibier aux chasseurs ou les perdre dans le bois, annoncer les heureuses nouvelles ou prédire les orages et les guerres, voilà ce que pouvaient faire les Druidesses.

Elles usèrent longtemps et avec mystère de ce pouvoir, qui, même après la venue du Christianisme, laissa de bons et de mauvais souvenirs aux habitants de la campagne, plus exposés que les autres hommes à l’influence de ces femmes.

413. La ronde de mai

Au printemps on célébrait une grande fête autour de l’arbre. Le seigneur du château de Bourlimont venait y assister avec sa famille et la jeunesse du pays. Tous ensemble buvaient et mangeaient à l’ombre du vieux hêtre, puis on dansait.

On dansait à la place où jadis avaient dansé les pères, et où les aïeux avaient adoré Teutatès en arrosant les racines de l’arbre de sang humain.

Sans le doux soleil du Christ qui, rayonnant sur la Gaule, en a chassé les dieux des ténèbres, seriez-vous ici, petits enfants, petites fleurs ?

Que tu sautais joyeusement ce jour-là, ma petite Jeanne ! C’est que, depuis le matin, tu tressais des guirlandes et que tu rassemblais de gros bouquets de fleurs pour embellir le vieil arbre.

Maintenant, viens ici, Perrine ! donne-moi la main, Geneviève ; chante, Haumette, et courons bien 42fort !… le cœur bat ! courons toujours ! sautons bien haut… les joues sont rouges comme des pommes d’api… tournons encore… tournons, tournons vite…

Eh ! le vieil arbre aussi tourne !… les fées vont-elles revenir ?

Non, mais les fillettes vont tomber sur l’herbe.

454. La première épine

Notre petite sœur pensait en revenant de la fête :

— On danse souvent au ciel, puisqu’il y fait très bon… et les Anges sont plus légers qu’Haumette, les nuages sont plus doux que l’herbe, les étoiles n’ont pas d’épines comme les roses de nos bouquets ! Mais en attendant que je danse au ciel, c’est bien gentil de rondier sous le hêtre ! Pourquoi le jour est-il sitôt fini ?

Et Jeanne soupira bien fort. Oh ! qui lui répondit ?

Ce n’était pas l’écho, c’était un pauvre homme assis par terre au détour du sentier. Sa figure était pâle, ses habits déchirés, une grande plaie saignait à sa jambe ; son bâton était brisé sur l’herbe à côté de lui, et dans le fond de la campagne on voyait se sauver une bande de soldats.

— Pauvre homme, dit Jeanne d’Arc qui s’était arrêtée toute saisie à sa vue, qui est-ce qui t’a fait du mal ?

— Ceux qui demain peut-être en feront autant à ton père, ma petite ; des routiers, des gens de Bourgogne, d’Angleterre ou de France, qui brûlent nos maisons, mangent notre pain et nous tuent ensuite.

— Ce sont des diables, ces méchants hommes !

— Non, petite, ils font leur métier.

46— Ah ! Est-ce qu’il y en a beaucoup !

— Plein le pays.

Jeanne regarda le ciel :

— Il fait meilleur là-haut, dit-elle.

— Oui, petite, mais il faut souffrir pour gagner le Paradis : ici le travail, la récompense après. Tiens, va dire au village qu’un pauvre gueux est mourant dans le fossé, et le bon Dieu te bénira.

Jeanne allait partir, elle s’arrêta court ; deux grosses larmes roulèrent sur sa figure, aussi blanche que celle du blessé.

— Pauvre homme, as-tu entendu chanter la ronde de mai ?

— Oui-da, petite, les routiers nous assommaient à cette chanson-là.

— Pardon, pauvre homme ! dit Jeanne d’Arc.

Et tout en courant au village, elle répétait en pleurant :

— Je ne danserai plus, je ne chanterai plus qu’au ciel !

47V. Son troupeau

L’enfant grandit, et ayant atteint l’âge de sept ans, elle fut chargée, suivant l’usage des gens de la campagne, du soin de garder les troupeaux.

Görres, Vie de Jeanne d’Arc.

491. Elle part avec Pierre.

À toi la houlette, petite Jeanne, à toi le vieux chien qui te devance là-bas dans le royaume de petit Pierre, ce grand pré où tu courais encore hier avec les agnelets ! Marche en tête aujourd’hui, car demain matin et toujours tu conduiras le troupeau ; tu seras utile comme Pierre, qui va partir pour garder les bêtes à cornes de l’oncle Laxart.

— Un taureau, c’est méchant, petite sœur ; eh bien ! il est encore plus difficile de garder les moutons ; d’abord, à cause du loup…

— Sois tranquille, Pierre, j’ai défendu le petit agneau l’été dernier, et je n’avais pas sept ans !

— C’est-à-dire que le loup t’aurait croquée à la place de l’agneau, ma petite Jeanne ; si tu appelles cela défendre tes moutons !… Mais j’étais là, gros méchant loup ! je lui ai tant lancé de pierres, tant donné de coups de bâton, qu’il s’en est allé crever dans le bois. J’avais un peu mal au cœur, mais dame, le vieux Nicol a raison : Tant plus de loups tués, tant plus de troupeaux dans le pays. Puis, il faut être brave de patience ; tu t’ennuieras de rester en plan au coin du pré… il faut regarder à droite, à gauche, appeler Fidèle, jeter des mottes à Robin, des cailloux à Têtu : ce n’est 50rien encore quand Bijou ne se sauve pas, mais le mouton qui est le plus beau se perd toujours… Alors tu quittes le troupeau, tu le cherches partout… et lorsqu’il a une patte cassée, il faut le mettre sur les épaules, si tu le peux. Allons, petite sœur, courage ! c’est quelquefois amusant aussi ! Et puis, on dit que le bon Dieu aime bien les bergers, à preuve que Madame sainte Marguerite, qui est sur le pilier, en face de Madame sainte Catherine, gardait aussi les moutons.

— Comment ça, Pierre ? il n’y en a pas sur le pilier.

— Non, mais elle écrase la vilaine bête qui lui mord le pied avec une houlette tout comme la nôtre.

Le frère et la sœur étaient au bord du champ. Pierre jeta un dernier regard sur son troupeau, embrassa Jeanne, et partit.

532. Elle reste seule et invoque ses Saintes.

… Et Jeanne resta seule.

Alors elle se trouva bien petite et comme perdue dans le pré, qui s’étendait si loin, si loin, que la forêt des chênes semblait d’ici le border tout au plus d’une haie de mousse.

Pourtant elle était haute et profonde, la vieille forêt ! C’est de là que sortaient les grosses bêtes méchantes et les gens d’armes qui faisaient encore plus de mal qu’elles au pays. Jeanne le savait bien, car elle avait écouté toutes les histoires de la veillée ; aussi, quand, regardant à droite et à gauche, elle se vit encore plus éloignée du clocher de Domrémy et de la grande route où petit Pierre semblait à peine gros comme une mouche, que de la forêt des chênes qui cachait tant de terribles choses, elle eut peur… Oui, la petite Jeanne eut peur tant qu’elle n’eut pas levé les yeux. Mais là-haut vivent les Saints, nos frères ; ils nous protègent et sont plus forts que les méchants. Jeanne se le rappela tout de suite, et se mettant à genoux, elle dit :

— Mon Dieu, 54j’ai peur, car je dois défendre mon troupeau contre les loups, et vous voyez comme je suis petite et seule. Envoyez-moi donc pour gardienne Madame sainte Marguerite, que nous voyons à l’église tuant une si terrible bête qui, sans doute, était un loup d’autrefois. Ô sainte Marguerite, puisque vous étiez bergère, venez m’apprendre à devenir aussi courageuse que vous !

573. Sainte Marguerite.

Ce premier jour de solitude parut long à notre petite sœur Jeanne : les moutons lui obéissaient bien mieux qu’à Pierre, et comme elle ne savait pas encore filer, elle resta longtemps immobile, les bras croisés, regardant toujours la forêt. Bientôt ses yeux se lassent, elle les ferme, elle s’endort au moment où il lui semble voir sortir de la clairière Madame sainte Marguerite, une des habitantes du Paradis qui visitaient le plus souvent la terre de France en ces temps-là. Cette belle dame toute lumineuse et couronnée vient s’asseoir sur une pierre au milieu du champ ; elle appelle Jeanne, qui se lève et s’approche sans crainte. C’est ainsi que Madame sainte Marguerite, posant la main sur notre petite sœur, commença l’histoire suivante, histoire véritable, très sainte et très intéressante, que les moutons eux-mêmes entendirent avec respect :

Quand j’étais sur la terre — il y a longtemps de cela — j’avais un père qui m’aimait bien, mais qui ne connaissait pas le bon Dieu, car dans la grande ville où je suis née on adorait les idoles. Un jour, mon père m’ordonna de prier aussi les faux 58dieux, mais je refusai, parce que ma bonne nourrice, qui était chrétienne, m’avait fait baptiser, et dès ce jour-là, ma petite Jeanne, je fus bien éprouvée. Mon père ne voulut plus me voir ; il m’envoya garder les moutons comme une paysanne, moi qui étais princesse ; mais ce n’était pas cela qui me faisait de la peine, c’était d’être obligée de lui désobéir pour faire la volonté du bon Dieu.

Plus tard, j’eus encore du chagrin, parce qu’un fameux général me vit en passant et voulut m’épouser. Mais comme je lui dis que j’étais chrétienne, il devint furieux et me livra aux méchants païens d’Antioche. Alors on me battit de verges, on me brûla tout le corps et l’on me jeta dans une prison. C’est là, ma petite Jeanne, que je vis une affreuse bête dont le diable avait pris la figure pour me faire peur ; mais je lui mis le pied sur la gorge en faisant le signe de la croix, et j’en fus délivrée. Cependant, les hommes, ne pouvant venir à bout de ce qu’ils appelaient mon entêtement, me firent encore beaucoup de mal, et comme je refusais toujours d’adorer les idoles et de devenir la femme du méchant général, ils me coupèrent la tête. J’entendis alors une voix qui disait :

— Venez, ô digne épouse du Christ, venez recevoir la couronne éternelle !

Et je mourus !.. et tout le peuple qui m’avais vue souffrir devint chrétien…

Telle fut l’histoire que Madame sainte Marguerite vint conter à notre petite sœur, le premier jour qu’elle fit un beau rêve aux champs.

59VI. Les batailles de Domrémy

Les enfants des deux villages suçaient la haine et l’inimitié avec le lait maternel. Le soir, après le travail, ils s’attaquaient mutuellement et guerroyaient entre eux. Jeanne ne se souvenait pas d’avoir jamais pris part à ces combats d’enfants.

Görres, Vie de Jeanne d’Arc.

611. Les batailles de Domrémy

Le soir, quand tous les gamins de Domrémy avaient ramené les bêtes des champs, ils se réunissaient au bout du village…

Pour s’amuser ?

Pas du tout. Regardez plutôt ces furieux, et dites-moi, vous, mes petits frères de Lorraine, à qui je montre cette image, ce qu’il pouvait y avoir d’amusant à se rouler ainsi dans la poussière, en se tirant les cheveux, et se donnant force coups de pied et coups de poing.

C’était affreux et très sot, n’est-ce pas ?

Je ne crois pas que ce fût pour s’amuser, mais les enfants imitaient les hommes de ce temps-là, qui se battaient sans savoir pourquoi. Au bout du compte, le plus fort des gamins était le moins battu, et les enfants de Domrémy faisaient ainsi l’apprentissage des grandes batailles, après lesquelles il y a des centaines de braves gens tués, des villes en poussière, et un prince quelconque victorieux.

62Ah ! c’est une bien vilaine chose que la guerre !…

Aussi quand notre petite sœur, en revenant avec ses moutons, apercevait de loin sur la route le mouchoir que les garnements appelaient leur drapeau, quand elle entendait les cris de ces petits sauvages, elle s’arrêtait tout émue, et bien souvent elle pleurait.

652. Elle gronde ses frères

… Mais, grâce à l’heure du souper, c’était bientôt un sauve-qui-peut général, et Jeanne se remettait en marche suivie de son troupeau.

Souvent elle ne rencontrait plus sur le champ de bataille que trois petits garçons tout essoufflés qui lui criaient :

— Bonsoir, Jeannette.

Alors, s’arrêtant, elle les regardait avec tristesse, et d’un air aussi sévère que celui de Jacques d’Arc quand il était fâché, elle leur disait :

— Comment, Louis ! et toi, Joseph ! vous étiez avec ces mauvais gars ? Est-ce qu’il n’y a pas assez d’Anglais pour venir nous tuer chez nous, sans que nos frères se battent entre eux au lieu de consoler nos bons parents qui ont tant de chagrin ? Vois-tu, Louis, ta jaquette est déchirée ! C’est Joseph qui a donné un si grand coup de bâton au petit Simon qui s’en va là-bas tout pleurant ! Et toi, Pierre, oh ! c’est toi qui ne vaux rien ! bien sûr, plus tard tu seras le plus méchant routier du pays !

66Les trois garçons écoutaient attentivement, et avec un gros soupir Louis disait :

— Je n’y ferai plus, Jeanne.

Joseph, l’aîné, tournait je tête en boudant et en murmurant :

— C’est bien ennuyeux d’être grondé par une petite fille.

Pierre, qui détestait les routiers, se fâchait contre sa sœur, et leur dispute une fois commencée menaçait de ne jamais finir, parce que Jeanne voulait lui faire jurer qu’il n’assommerait plus ses camarades.

Mais à force de patience, de douceur, et aussi par beaucoup de sermons semblables à celui-là, Jeanne obtint de Pierre qu’il ne se battrait plus que pour défendre les petits contre les grands.

67VII. Sa seconde prière

Ses pauvres parents n’avaient rien pu lui apprendre autre chose que l’Oraison dominicale, la Salutation angélique…

Le plus grand nombre de ses guirlandes étaient destinées à l’image de Notre-Dame de Vermont, devant laquelle, tous les samedis, elle allumait des cierges…

Görres, Vie de Jeanne d’Arc.

691. Son pèlerinage à Vermont

Ce matin, Isabelle Romée a mis trois cierges dans la sacoche de sa petite bergère, et l’embrassant de tout son cœur, elle lui a dit de partir à la grâce de Dieu.

La bonne mère pousse un gros soupir en suivant du regard son enfant qui s’en va seule pour la première fois prier à la chapelle de Vermont, car le chemin sera long pour une si petite fille, et surtout le chemin n’est pas sûr.

Ne craignez rien, Isabelle, vous avez appris à Jeanne que le bon Dieu nous a donné, à tous, un Ange gardien qui nous suit partout.

Elle s’en va tranquille, abritée par les ailes blanches de son céleste ami. Écoutez plutôt. Elle lui parle avec autant de confiance que si elle le voyait :

70— C’est aujourd’hui samedi, bon Ange, c’est le jour consacré à la Sainte Vierge ; conduisez-moi, s’il vous plaît, dans sa chapelle, où je veux la saluer avec vous !

732. Elle ne danse plus et tresse des couronnes

Jeanne a cueilli beaucoup de fleurs le long du chemin ; mais en passant près du vieux hêtre, elle ne s’est pas arrêtée avec Mengette, Perrine et Haumette, ses meilleures amies, qui préparent les bouquets et les guirlandes du beau Mai.

Vous savez depuis quand notre petite sœur ne danse plus autour de l’arbre…

Elle a dit bonjour en souriant à ses amies, et puis elle a continué sa route jusqu’à la chapelle.

Bientôt les cierges brûlent au pied des statues de la Sainte Vierge, de sainte Catherine et de sainte Marguerite. Jeanne, à genoux, a récité lentement la prière de l’Ange, l’Ave Maria.

Maintenant, elle se repose en tressant les couronnes qu’elle suspend à l’autel. Cette offrande, but de son 74pèlerinage, ne la distrait pas de sa prière ; elle sait que les Ave Maria, sont les fleurs d’une autre couronne que nous appelons le chapelet. Chaque fois qu’elle répète cette prière, il lui semble offrir à la Sainte Vierge une belle fleur et recevoir en échange la grâce qu’elle est venue lui demander.

75VIII. Aux champs

La paix de son âme et la puissance de son amour s’étendaient sur les créatures privées de raison. Dans son enfance, quand elle gardait ses moutons, les oiseaux des champs et de la forêt venaient à elle dès qu’elle les appelait, comme à une compagne chérie, et becquetaient le pain qu’elle leur émiettait dans son giron…

Görres, Vie de Jeanne d’Arc.

771. Elle apprivoise les oiseaux

Aux champs, on ne voit guère autre chose que des oiseaux et des fleurs. La petite Jeanne vivait en intime compagnie avec ces innocentes créatures ; elle les aimait. Elle aimait surtout les oiseaux, et ceux-ci la payaient de retour.

La première hirondelle, en traversant la prairie de la petite bergère, saluait au passage celle qui lui avait conservé son nid pendant l’hiver ; le rossignol l’attendait le soir, au détour du chemin, pour lui chanter sa plus douce mélodie ; le mignon roitelet se préservait de la bise d’automne sous le tablier de Jeanne, et, en toute saison, le gros moineau accourait dévorer la plus forte part de son morceau de pain.

Car chaque jour elle émiettait dans son giron le déjeuner de ses amis. Ils s’abattaient joyeusement sur elle en chantant.

Et Jeanne disait :

— Petits oiseaux, mes frères, chantez ! Vous êtes heureux… 78Vous avez des ailes ! Des ailes qui t’emportent vers le soleil, mon hirondelle ! Des ailes qui te soulèvent au-dessus de la boue, ma blanche colombe ! Des ailes qui te perdent dans les nuages, ma gentille fauvette ! Des ailes qui vous portent tous, d’un seul trait, vers le petit oiseau votre frère, quand il vous appelle à son secours.

812. Son ange gardien lui fait admirer la nature

Assise au bord du bois, Jeanne, qui ne filait pas encore, passait les grandes journées de sa petite enfance à regarder autour d’elle… Elle semblait alors écouter son Ange gardien ; car nos bonnes pensées viennent d’en haut, et notre petite sœur, en admirant les belles choses, se rappelait toujours qu’elles avaient été créées par le bon Dieu.

Pourquoi ? C’est ce que l’Ange lui disait :

Vois-tu le fleuve, Jeanne, ce grand chemin limpide qui marche à travers la campagne ? il porte aux autres pays le bois de vos forêts qui vous est inutile, et vous rapporte, en échange, les choses dont vous n’avez pas assez. Il est le réservoir où la Providence puise la rosée qui rafraîchit les fleurs et les pluies abondantes qui fécondent les champs ; il est le réservoir où ta mère Isabelle vient chercher de l’eau bien fraîche quand ses petits enfants ont soif ; c’est aussi dans le fleuve qu’elle trempe et frotte vos habits pour vous rendre beaux le dimanche. Il y a des terres arides où ne coule même pas un petit ruisseau ; ton pays est fertile, parce qu’un grand fleuve l’arrose : tu dois en bénir Dieu !

82Vois-tu, Jeanne, les beaux arbres qui se dressent sur les collines et dans la plaine ? Partout ils étendent leurs branches, comme pour attirer à l’ombre ceux que la chaleur accable ; les oiseaux nichent dans leur feuillage, et grâce aux rameaux desséchés des sapins et des chênes, les hommes allument un bon feu qui leur permet tout l’hiver de se passer du soleil.

Vois-tu, Jeanne, les bonnes bêtes qui paissent autour de nous ? Le gros bœuf aide le laboureur, le mouton se laisse tondre, et l’on file de chauds habits avec sa laine.

Vois-tu, Jeanne, les fleurs qui s’épanouissent dans l’herbe et sur les plus hautes branches… elles enveloppent les fruits, elles sont délicates, variées, gracieuses, éclatantes ; elles sont belles, enfin ! Belles, c’est-à-dire qu’elles vous charment, que vous les admirez et que vous les aimez : les vertus, ma petite Jeanne, sont les fleurs des âmes !

853. Le lever du soleil

Jeanne obéissait toujours à sa mère.

Quand Isabelle voyait l’aube éclairer sa chambre, elle appelait Jeanne, et celle-ci, sans même se frotter les yeux, sautait hors du lit et s’habillait au plus vite.

Bientôt elle partait pour le grand pré, où elle installait son troupeau sous la garde du chien ; puis elle montait sur la colline.

Qu’il faisait bon là-haut !

L’air était si pur, la solitude si complète, qu’il semblait à Jeanne être ainsi plus près du ciel. La plateforme de la colline était devenue son oratoire, et la grosse pierre qui bornait le champ de blé lui servait de prie-Dieu.

Elle y restait plus longtemps qu’il ne fallait pour dire le Pater et l’Ave de son oraison matinale ; mais Jeanne savait que la prière est une élévation de notre âme vers Dieu, pour l’adorer, le remercier, lui demander pardon de nos fautes et solliciter les choses dont nous avons besoin ; aussi notre petite sœur ne se lassait-elle jamais de parler au Créateur de toutes choses.

Tandis qu’elle lui demandait une bénédiction pour ce 86nouveau jour avec la grâce d’en bien remplir toutes les heures, Jeanne voyait l’horizon s’illuminer en rose, la brise s’attiédissait, les pâquerettes, encore fermées, se dressaient entre les herbes, et l’alouette, poussant un cri joyeux, battait des ailes et montait au ciel… C’était le signal…

Jeanne quittait la grosse pierre, reprenait sa houlette, et, non sans se retourner souvent pour voir le soleil éclater en gerbes éblouissantes, notre petite sœur allait accomplir son devoir de chaque jour.

87IX. Sa charité

Elle ne blâmait personne, était bienveillante et affectueuse pour tout le monde, et portait partout où elle le pouvait les secours et les consolations.

Telle était sa charité pour les pauvres, qu’elle ne se bornait pas à leur procurer un asile chez ses parents et ses amis, mais que souvent elle leur prêta son propre lit et coucha elle-même à terre.

Görres, Vie de Jeanne d’Arc.

891. Elle reçoit un pauvre pèlerin

Elle aimait les pauvres.

Les pauvres du temps de Jeanne étaient encore plus malheureux que les pauvres gens d’aujourd’hui : alors il n’y avait plus un coin de la France où l’on pût dormir en paix, la guerre était partout. Et la guerre, mes enfants, c’est la démolition des solides chaumières que les paysans bâtissent pour abriter leur famille, leur charrue et leurs bestiaux contre la tempête et le froid. La guerre, mes enfants ! c’est une hardie voleuse qui vide les greniers et les bourses, tant qu’il ne reste plus de superflu au riche pour ses charités, ni de pain quotidien au pauvre.

La guerre ! Ah ! malheureux surtout était le voyageur qui la rencontrait sur sa route ! Au bout d’une journée de fatigue, hérissée de périls, c’était la guerre qui devançait le pèlerin dans les hôtelleries, et pour éveiller la défiance contre l’inconnu, elle murmurait, à son approche, le mot d’espion ou de traître. Il était mal reçu, et souvent, dans les villages, où il n’y a guère de lits inutiles, le pèlerin couchait à la belle étoile.

À Domrémy, du moins, il trouvait toujours un asile 90sous le toit de Jacques d’Arc. Notre petite sœur avait obtenu de ses parents la permission de guetter les pèlerins sur le pas de la porte pour leur offrir la moitié de son souper et sa pauvre chambrette. Elle est heureuse ce soir, car un bon vieillard lui doit une nuit tranquille : elle l’a débarrassé de sa besace et de son manteau, elle lui a lavé les pieds et les mains, elle lui a donné à boire et à manger, puis, après avoir salué son hôte d’un respectueux bonsoir, Jeanne est allée dormir, entre les deux portes, sur une botte de paille, car le vieux pèlerin est couché sur son petit lit.

932. Elle veille Simon Musnier

Simon Musnier était un petit orphelin que le fermier voisin de Jacques d’Arc avait pris chez lui pour garder ses moutons.

Depuis le matin jusqu’au soir, notre petite sœur le rencontrait souvent ; ils travaillaient et s’amusaient ensemble plus souvent qu’avec les autres enfants du village, et jamais on ne vit deux meilleurs camarades que Jeanne et Simon.

Un jour, Simon Musnier tomba malade si gravement, qu’il serait mort sans le dévouement de sa petite amie.

Oh ! que j’étais désolé, — racontait-il dans ses vieux jours, — quand ce matin-là je ne pus me lever du tas de paille où je dormais au fond de l’étable de mes moutons ! Il faisait noir, il sentait mauvais autour de moi, et je tremblais la fièvre sous ma couverture déchirée. La servante de la ferme m’apporta la soupe à midi, en me disant d’attendre avec patience, que le Frère Jean Pasquerel, qui savait guérir, passerait bientôt à Domrémy.

La nuit vint, et le Frère ne passa pas. J’avais peur, j’avais bien mal, et je me mis à pleurer, car je me crus abandonné du Ciel, quand tout à Coup je vis 94briller une lueur… c’était la lanterne de Jeanne.

Ma petite amie me veilla cette nuit, et tout le temps que je fus malade elle me soigna comme une mère soigne son petit enfant. Quand je lui disais :

— Ô Jeannette, qu’est-ce que j’ai fait pour être si pauvre, que je n’ai pas d’autre lit que celui de mes bêtes ? elle me répondait :

— Ce n’est pas une honte, Simon, au contraire, car le petit Jésus avait un pareil berceau.

— Oui, mais il avait une bonne mère, Jeannette, et moi ?

— C’est vrai, répondait Jeanne, mais les mères qui sont mortes veillent encore sur leurs enfants ; c’est la tienne qui m’envoie à sa place, mon bon petit Simon…

Et toujours sa voix douce parvenait à me consoler. Elle en a guéri bien d’autres que moi, mais aucun ne lui a gardé plus de reconnaissance que le petit pasteur Simon Musnier.

973. Elle nourrit les affamés

La famille des pauvres gens que Jeanne d’Arc vient consoler et nourrir n’est pas une troupe de mendiants.

Hier encore, ils travaillaient tous dans une grande maison du village qui brûle là-bas. L’aïeule filait sa quenouille en racontant des histoires ; la jeune mère balançait du pied le berceau de son plus petit enfant, tandis qu’elle habillait les deux autres ; le grand-père, appuyé sur sa petite-fille, allait tailler sa vigne ; la sœur aînée, qui se croise les bras et sanglote dans un coin, était la plus active de la ferme ; et le brave garçon appuyé contre l’arbre était aux champs avec le père de famille (celui qui manque à la réunion des pauvres désolés, celui qu’on a tué parce qu’il défendait son bien) ; ils étaient aux champs, et, fiers de la récolte prochaine, ils se disaient : Grâce à Dieu, les blés sont beaux, nous en aurons beaucoup, et les gâteaux de la fête seront en fine fleur de farine !

Depuis hier, une troupe anglaise a traversé le pays, écrasant les épis jaunes qu’on devait moissonner demain. Les étrangers ont bu et mangé tout ce que la Providence 98avait donné aux pauvres gens du village. La famine et l’incendie marchent avec la guerre.

Les habitants de Domrémy ont appris le désastre de leurs voisins : ils sont bien misérables aussi, mais ils imiteront notre petite sœur, qui donne toujours la moitié de son pain, et c’est Jeanne qui portera dans sa hotte tout ce qu’il faut pour rendre la force aux pauvres affamés.

Demain, bonnes gens de Domrémy, ce sera votre tour d’être victimes de la guerre, et Dieu vous rendra dans Neufchâteau l’asile et la nourriture que vous donnez aujourd’hui à vos frères de Greux.

1014. Elle instruit les petites filles de Domrémy

Notre petite sœur était toujours pieuse, active et bonne, ce qui n’empêchait pas quelques-unes de ses compagnes de se moquer d’elle et de la contrarier.

— Que tu es ennuyeuse, Jeanne ! on ne peut jamais bien s’amuser avec toi !

— Mengette ! oses-tu dire cela, quand nous avons couru si loin dans la prairie ce matin !

— Oui, par-ci par-là, tu veux faire une partie ; mais quand je t’appelle, combien de fois me réponds-tu : Je ne peux pas, Mengette, merci, amuse-toi bien.

— Eh ! quand il faut que je garde la maison, ou que je termine mon fuseau, ou que je fasse la soupe ?…

— Bah ! on se dépêche, ou bien on se sauve avant que mère Isabelle donne une tâche. Va ! je sais que tu as encore d’autres raisons.

Et la maligne Mengette se tournant vers le groupe de ses amies :

— Vous saurez, mes chères, que Jeanne d’Arc est toujours en prière comme une Sainte du Paradis, et qu’elle préfère causer avec les statues de l’église qu’avec nous.

Notre petite sœur rougissait alors en répondant :

— Il 102n’y a pas de quoi rire, Mengette ; tu sais bien qu’il faut servir le bon Dieu avant tout, et que lui seul…

— Quand on fait des sermons, on monte en chaire, cria un jour Mengette.

— C’est cela, dit Jeanne avec un bon sourire, puisque vous m’étouffez en vous serrant de si près autour de moi, je monte sur le banc, et je vais vous redire les belles choses que Frère Jean Pasquerel nous fait apprendre pour que nous soyons aimées du bon Dieu.

Mengette fut touchée de cette causerie sérieuse ; elle devint la meilleure amie de Jeanne, et notre petite sœur ne remonta plus sur le banc, car son exemple suffisait aux enfants de Domrémy pour les rendre douces et obéissantes.

1055. Elle soigne les blessés

Les pauvres soldats tués loin de la France sont bien à plaindre, mais peut-être il est encore plus horrible de mourir sur le champ qui nous a nourris. Combien de fois un homme est-il tombé mourant sur la terre où il pouvait vivre heureux et se rendre utile à ses frères ! Hélas ! du temps de notre petite sœur, les troupes armées qui pillaient notre pays laissaient toujours derrière elles des monceaux de gens mutilés. Ils ne se relevaient plus, et restaient là, morts ou gémissants, perdus au milieu de la plaine, sans que personne songeât aux vaincus. Oh ! si, dans notre pays, quelqu’un songeait aux misères du champ de bataille ; quelqu’un prêtait l’oreille au moindre soupir que le vent apportait de la plaine ; quelqu’un ne craignait ni l’épée des Anglais ni la vue des agonisants ; ce quelqu un, c’était notre petite sœur.

Jeanne d’Arc avait mis dans sa panetière du linge, de l’huile, du vin, et rien ne la retenait quand elle entendait crier : Au secours !

Cependant la pauvre petite ne pouvait pas voir sans pleurer les trous sanglants et les membres déchirés qu’elle savait si bien guérir.

106— Pourquoi ces méchants Anglais, ces mauvais Bourguignons nous font-ils tant de mal ? disait-elle chaque fois.

Mais elle le disait bas, car il y avait là des hommes qui lui demandaient grâce dans une langue étrangère ; et Jeanne, pieuse autant que bonne, soignait les gens de France et leurs ennemis avec la charité d’une petite fille de Dieu, qui sait bien que les hommes sont frères.

107X. En famille

Plus tard, sa mère l’employa davantage à la maison, et elle était fort habile à filer et à coudre.

Görres, Vie de Jeanne d’Arc.

1091. Elle garde sa petite sœur

Jeanne grandit ainsi pendant longtemps au milieu de son troupeau, qu’elle gardait à l’ombre des chênes et sur les bords du fleuve ; les oiseaux et les pauvres, les blessés et les Anges, étaient toujours ses meilleurs amis. Pour leur rendre service ou leur parler à l’aise, elle était heureuse de quitter chaque matin la maison de Domrémy ; mais il arriva qu’un soir, en y rentrant, Jeanne trouva dans son ancienne barcelonnette un petit être plus joli que les oiseaux, plus infirme que les blessés, qu’il fallait habiller et nourrir avant les pauvres ; cette petite créature était un Ange ; elle pleurait, et il fallait peut-être la consoler d’avoir quitté le ciel.

— Viens, mon enfant, viens voir ta petite sœur, lui dit sa mère Isabelle ; je suis faible et malade, ma bonne Jeanne, tandis que tu deviens grande et forte. Voudras-tu me remplacer auprès de notre Catherine ?

— Oh ! oui mère, que Dieu vous guérisse et qu’il soit béni ! répondit Jeanne.

110Depuis ce jour, tout en s’occupant du ménage, car elle balayait la grande chambre et préparait le souper aussi bien que mère Isabelle, notre petite sœur rendit à Catherine tous les soins qu’on avait eus pour elle dans son enfance.

La mère de famille eut le temps de se guérir ; Jeanne devint sous ses yeux une parfaite ménagère comme elle avait été fidèle bergère, et la petite Catherine l’aima de tout son cœur.

1132. Elle apprend à coudre et devient la plus habile du village

Catherine sommeille, et tout est en ordre dans la maison de Domrémy. Jeanne apporte à sa mère la corbeille pleine d’ouvrage ; mais avant de s’asseoir auprès d’Isabelle, notre petite sœur jette un regard par la fenêtre et se prend à soupirer.

— Le temps est beau, dit-elle, voilà nos hommes qui s’en vont faner aux champs. Pourquoi faut-il que nous restions au logis ?

— Pour travailler, ma fille.

— Mais je travaillerais aussi bien que Louis et Joseph, et je serais plus heureuse là-bas au grand soleil qu’au fond de cette chambre, ma bonne mère.

— Non, ma petite, le travail de la terre est trop dur pour toi ; il est fait pour ton père et tes frères, qui sont plus forts que nous. Regarde la pauvre Mauviette, ton amie ! Depuis le départ de ses cousins, qui sont routiers au service du sire de Baudricourt, son oncle, qui est un avare, l’oblige à travailler dans les champs, et tandis que Mauviette, en s’y fatiguant, dépérit à vue d’œil, la chaumière de l’oncle est un vrai taudis, et ses vêtements tombent en lambeaux. Laissons aux 114hommes la besogne faite pour eux, ma petite, et tâchons de bien accomplir la nôtre.

— Ah ! mère, les choses les plus difficiles sont les plus belles, et j’aimerais mieux faire de belles choses.

— Ce qui est beau, Jeanne, c’est de rendre heureux ceux qui nous entourent. Si nous avons besoin de blé pour nous et d’herbe pour nos bêtes, nous avons autant besoin de soupe et de chauds vêtements ; et pour que la famille soit heureuse dans la maison que le père a péniblement bâtie, ne vois-tu pas, ma petite, que quelqu’un doit y rester en la soignant ? Tout va bien au logis depuis que tu restes auprès de moi ; Pierre ne vagabonde plus ; il revient juste à l’heure pour manger la soupe que tu prépares avec soin ; et l’on dit au village que nos habits de travail sont aussi beaux que ceux du dimanche, parce qu’il y a chez nous une ouvrière de plus.

Jeanne a compris sa mère ; aussi, depuis qu’elle aime la couture, son ouvrage est-il mieux fait que celui de toutes les filles de Domrémy.

1173. Sa promesse au sonneur de l’Angelus

— Hé, Perrin !

— Qu’est-ce qu’il y a, ma petite Jeanne ?

— Vous avez encore oublié de sonner l’Angelus hier soir.

— Qu’est-ce que cela te fait, petite ? répondait le gros sonneur.

Puis il passait son chemin en haussant les épaules, car il n’aimait pas à rencontrer les yeux sévères de Jeanne qui lui rappelaient son devoir.

— Cela me fait une grande peine, maître Perrin, dit un jour notre petite sœur en se penchant à sa fenêtre ; voulez-vous savoir pourquoi ?

— Oui, répondit le gros sonneur.

Il s’arrêta devant elle, et Jeanne reprit :

— Est-ce que vous aimez les cloches, maître Perrin ?

— Certes non, petite, elles ne servent qu’à me déranger.

— Vous ne parleriez pas ainsi, maître Perrin, si vous gardiez les moutons du matin au soir, tout seul, auprès du bois Chesnu. Pour moi, quand je quittais autrefois le village au son de l’Angelus, il me semblait entendre une voix divine qui souhaitait à la terre le bonjour du ciel ; à 118ce bruit, tout s’éveillait et gazouillait sa prière sur ma route, et je priais l’Archange Gabriel de saluer en mon nom la Reine du Paradis. À midi, la cloche me criait : Repose-toi, Jeanne, et remercie ton Créateur, car il fait luire son soleil sur les bons et sur les méchants.

Alors je m’agenouillais humblement à l’exemple de la Sainte Vierge, en répétant après elle que j’étais la petite servante du Seigneur, toute prête à accomplir sa sainte volonté. Le soir !… Ô maître Perrin, c’est surtout le soir qu’il faut bien sonner l’Angelus, car on attend sa voix sonore avec impatience, là-bas, au fond de nos campagnes. Elle me disait autrefois : Il est tard, Jeanne, viens embrasser ta mère et viens dormir !

Elle me dit encore : À genoux, Jeanne, et pense au Sauveur !

Quand cette voix est muette, il me semble que le ciel m’oublie ; comprenez-vous ma peine, maître Perrin ?

— Pas possible ! mes cloches te disent d’aussi belles choses, ma petite ? En ce cas, je mériterais bien un verre de vin de plus que les sonneurs des autres villages.

— Eh bien, voulez-vous faire un marché avec moi, maître Perrin ? Je me lèverai plus tôt, je me coucherai plus tard, et je vous filerai chaque semaine un bel écheveau pareil à celui-ci… mais vous n’en boirez pas tout l’argent, mon bon maître Perrin ?

— Et je n’oublierai pas de faire chanter l’oiseau du clocher ; c’est dit, petite… tu seras contente de moi.

119XI. Sa grande vision

C’était un jour d’été, vers l’heure de midi. J’avais à peu près treize ans, et j’étais dans le jardin de mon père… J’entendis la voix à droite… C’était l’archange Michel. Il m’enseigna et me montra tant de choses, qu’enfin je crus fermement que c’était lui. Je crois d’une foi aussi ferme ce qu’il a dit et fait que je crois à la passion et à la mort de Jésus-Christ notre Sauveur…

Görres, Vie de Jeanne d’Arc.

1211. Admiration de Jeanne d’Arc pour le firmament

Aux derniers sons de l’Angelus du soir, quand le jour baissait dans la chaumière de Jacques d’Arc, notre petite sœur suspendait son fuseau, apprêtait la table du souper, et gravissant une colline derrière la maison de son père, elle allait se reposer sur la lisière du bois.

Alors Perrine disait à Mengette :

— Sais-tu pourquoi Jeanne s’en va loin de nous, au lieu de venir causer avec les filles du village sur les marches de nos portes ?

— C’est son idée, répondait Mengette, qui ne comprenait pas toujours très bien notre petite sœur.

Cependant, Jeanne lui avait dit plus d’une fois :

— Que le ciel est beau, Mengette ! Viens ! nous l’admirerons ensemble, et nous causerons du Paradis.

122— Bah ! c’est tout de suite vu ! répliquait Mengette ; d’ailleurs, je ne sais pas ce qu’il y a derrière les étoiles.

— Ni moi non plus, et c’est dommage, pensait Jeanne en regardant la sombre immensité du ciel qui s’embellissait à mesure que la nuit attristait la terre ; pourtant j’aime à voir tous ces grains de lumière jetés dans le ciel comme on sème le blé dans nos champs. Et dire que ce sont autant de soleils ! Oui, Frère Pasquerel nous le disait encore hier en expliquant l’Ascension de Notre-Seigneur. Oh ! quand pourrai-je, à mon tour, suivre la route éblouissante qui mène au pays de Notre-Seigneur, des Anges et des Saints !

1252. Saint Michel lui apparaît

C’était un jour d’été, vers l’heure de midi.

Isabelle Romée, Jacques d’Arc et leurs enfants étaient restés dans la chaumière pour dîner à l’abri de la grande chaleur, et Jeanne, les ayant servis, sortit de la maison pour dire son Angelus en plein air, car elle aimait la solitude. Notre petite sœur fit alors quelques pas à droite, afin de s’agenouiller en face de l’église, dont on apercevait le clocher par-dessus le petit mur du jardin. Jeanne regardait le ciel, plus pur et plus éblouissant qu’elle ne l’avait jamais vu : non, jamais, même dans ses rêves, et pourtant elle ne rêvait pas : elle tenait le sarcloir, elle entendait Pierre et Louis rire et causer en mangeant dans la grande salle, elle touchait la maison de son père ; elle voyait… Mais non, ce qu’elle voyait en cet instant n’était pas ordinaire…

Le soleil semblait luire au-dessus de Jeanne, car la lumière qui grandissait autour d’elle lui cachait toute la nature en l’enveloppant de ses rayons. Alors elle entendit une voix qui disait :

126— Jeanne, fille de Dieu, sois bonne et sage.

Comme elle ne voyait encore personne, elle eut grand-peur ; mais la voix continuant :

— Sois fidèle à tes prières ; va souvent à l’église, et fais ce que tu dois.

Or, dans la clarté qui croissait toujours, Jeanne vit celui qui parlait : il portait des ailes, et il était accompagné des Anges du ciel.

1293. Il lui explique le Credo

On n’apprenait pas grand-chose aux enfants de cette époque-là, et pourtant il fallait que notre petite sœur devint savante pour défendre un jour la cause de notre pays.

Mère Isabelle n’avait pas le loisir d’expliquer à Jeanne tout ce quelle voulait savoir, et je ne sais si dans notre malheureux pays, où l’on se battait, où l’on se tuait sur tous les chemins, on pouvait faire des catéchismes aussi bien suivis que ceux de notre temps ; toujours est-il que saint Michel fut envoyé à notre petite sœur pour lui enseigner tout ce qu’elle devait connaître. Qu’est-ce qu’un Ange peut enseigner ? Ce qui nous apprend à devenir meilleurs.

— Jeanne, que répondrais-tu si l’on te demandait : Qui est Jésus-Christ ?

— Je dirais : C’est Dieu lui-même, aussi grand, aussi parfait que son Père. Il est venu parmi les hommes, qui ne l’ont pas connu, parce qu’il était doux, humble et pauvre.

— Pourquoi n’est-il pas venu glorieux, fort et puissant ?

— Parce que son royaume n’était pas de ce monde.

— Mais il a souffert sous Ponce-Pilate, il a été crucifié ; ne pouvait-il donc vous sauver sans souffrir ?

— Il voulait nous fortifier par son exemple ; d’ailleurs, il nous aimait ! Il nous aima jusqu’à sa mort, et il fut enseveli…

— Et maintenant, où est-il ?

— Maintenant, il reste parmi nous aussi bien qu’il règne dans le ciel, puisqu’il nous l’avait promis.

— Sais-tu comment 130Jésus-Christ a tenu sa promesse ?

— Oh ! oui, car il descend sur l’autel à la voix du prêtre, il est au milieu de nous quand nous sommes plusieurs assemblés en son nom, il nous parle quand nous écoutons les successeurs des Apôtres, c’est lui qui nous instruit et nous encourage par leur voix.

— C’est bien, ma fille, car tu crois à la sainte Église, instituée par Jésus-Christ pour que les hommes connaissent Dieu et s’aiment entre eux.

— Est-ce que les Anglais et le duc de Bourgogne font partie de l’Église ?

— Oui, Jeanne, ils sont baptisés comme toi.

— Alors pourquoi nous font-ils tant de mal ?

— Parce qu’ils n’écoutent pas l’enseignement de l’Église.

— Pauvre Église ! à quoi donc sert-elle ?

— Elle prépare des Saints, c’est-à-dire des hommes qui font du bien sur la terre, quoiqu’on les fasse beaucoup souffrir, mais qui deviennent ainsi plus dignes d’être éternellement heureux.

Or, chaque fois que l’Ange disparaissait après avoir ainsi parlé de Dieu à notre petite sœur, elle désirait de plus en plus gagner sa part de la vie éternelle.

1334. Il lui révèle sa mission

Jeanne d’Arc ne rêvait plus ; et elle recevait maintenant un visiteur du Paradis, elle le voyait de ses veux et le reconnaissait de loin à sa voix. Quelquefois, en revenant d’accompagner Catherine dans le grand pré, où elle gardait à son tour les moutons du village, il arrivait à notre petite sœur de s’asseoir près de la fontaine et d’y attendre une des Saintes ou l’un des Anges qu’elle aimait. Si les bienheureux amis tardaient à paraître, Jeanne priait Dieu de les lui envoyer, et bientôt, assise aux pieds de saint Michel, de sainte Catherine ou de sainte Marguerite, notre petite sœur écoutait leur douce voix qui parlait du ciel.

Ils s’entretenaient aussi de la terre… Mais alors, Jeanne pleurait sans sourire, et les beaux visages des Saintes pâlissaient de tristesse au milieu de leurs auréoles. C’est que, depuis le jour où la reine Isabeau avait dit au roi d’Angleterre : Vous serez roi de France