Dans la presse d'époque

La Jeanne d’Arc de Duprez dans la presse d’époque

Chronologie

Représentation de 1859

Dimanche 30 janvier 1859, matinée musicale dans le théâtre de l’école spéciale de chant de Duprez, en son hôtel de la rue Turgot. Première représentation de son opéra Jeanne d’Arc, qui ne compte alors qu’un acte de trois tableaux, avec déjà Marie Brunet dans le rôle-titre (qui prendra par la suite le nom de Maria Brunetti). Sont présents dans le public les compositeurs et amis de Duprez : Rossini, Meyerbeer, Halévy, Auber, Vieuxtemps.

- Le Messager des théâtres et des arts (3 février 1859)

- Le Monde illustré (5 février 1859)

- Le Charivari (7 février 1859)

- Le Figaro (31 mars 1859)

Représentations de 1860

Dimanche 22 avril 1860, matinée musicale rue Turgot. Deuxième représentation de Jeanne d’Arc : Maria Brunetti, cent-trente exécutants dont Duprez interprétant quelques rôles secondaires (comme celui du bourreau) ainsi qu’une chanson à boire qui sera retirée dans la version définitive.

- La Patrie (23 avril 1860)

- Le Figaro (29 avril 1860)

- Le Ménestrel (6 mai 1860) :

Les retardataires se pressaient dans les salons et couloirs, et beaucoup d’entre eux ont dû se contenter d’assister au spectacle dans le jardin.

Lundi 14 mai 1860, représentation publique du 2e acte de Jeanne d’Arc (le Roi de Bourges) au Théâtre-Lyrique, lors d’un gala de bienfaisance.

- Le Ménestrel (13 mai 1860)

- Le Messager des théâtres et des arts (17 mai 1860)

- Le Ménestrel (20 mai 1860)

Encouragé par la bonne réception de ces représentations, Duprez proposa quelques années plus tard sa Jeanne d’Arc au directeur du Théâtre-Lyrique, qui lui préféra une œuvre de Berlioz ; puis au directeur de l’Opéra, qui venait de commander une Jeanne d’Arc à M. Mermet

. De dépit, il trouva dans les alentours de la gare de Lyon, un local fort laid et mal agencé, décoré du titre de théâtre

, et s’entendit avec le directeur (Souvenir d’un chanteur, chapitre XII).

Représentations de 1865

Début janvier, la presse annonce l’ouverture prochaine du Grand-Théâtre-Parisien fondé par M. Alfred Massue, ancien pensionnaire de l’Odéon

; une salle de 2000 spectateurs, aménagée à l’emplacement d’un hangar servant autrefois de magasin de ferrailles

. Inauguration le 29 mars, par la représentation de la Duchesse de Valbreuse, drame en cinq actes et un prologue de E. Ayasse, Julien Deschamps et Émile Prat, précédé d’un prologue d’ouverture, Entre Lyon et Paris, des mêmes auteurs.

- Le Messager des théâtres et des arts (7 juillet 1864)

- Le Messager des théâtres et des arts (5 janvier 1865)

- L’Opinion nationale (4 mars 1865)

- Le Messager des théâtres et des arts (19 mars 1865)

- Le Figaro (19 mars 1865)

- La Comédie (2 avril 1865) : description très désavantageuse des lieux et de la programmation.

Oh ! alors, il y eut un éclat de rire général, un éclat de rire stupéfiant de deux-mille personnes, suivi de sifflets, de cris, de huées, de vociférations qui firent un charivari indescriptible. C’est ainsi que furent accueillies les cinq filles du directeur ; celui-ci se promenait dans la salle en mordant sa longue moustache ; il était vert.

- Le Jockey (4 avril 1865) :

[Le Théâtre-Parisien] était il y a moins d’un an, une sorte de grand hangar dont M. Millaud était propriétaire. Qu’en ferait-il ? un dock, un hôtel ou un magasin de charbon ? Il était encore indécis quand M. Massue se présenta.

- Le Messager des théâtres et des arts (6 avril 1865) : compte-rendu très-positif du journaliste qui a assisté, dans un théâtre qu’il qualifie de cossu, à la première du mercredi (une grande cohue) ainsi qu’à la représentation de vendredi.

Jeudi 25 mai, première des Gardes forestiers d’Alexandre Dumas, après ses deux conférences des dimanches 7 et 14 mai. L’auteur a loué pour son compte la salle du Grand-Théâtre-Parisien. Succès croissant jusqu’à son retrait en juillet.

- Le Temps (6 mai 1865) :

Dimanche 7 mai, à deux heures, M. Alexandre Dumas inaugurera les Entretiens populaires.

- Le Messager des théâtres et des arts (28 mai 1865)

- Le Temps (12 juin 1865)

- Les Annales politiques et littéraires (28 octobre 1883) : l’écrivain Gabriel Ferry relate les dernières années de la vie de Dumas, et comment celui-ci, toujours à cours d’argent, eut l’idée de faire jouer son drame à Paris ainsi que l’étrange périple qui s’en suivit.

Premiers bruits d’un opéra de Duprez au Grand-Théâtre-Parisien : sont évoqués son Samson ou sa Jeanne d’Arc.

- La Presse théâtrale (22 juin 1865)

- La Semaine musicale (22 juin 1865)

La presse parle du Grand Opéra populaire ; premières annonces sérieuses de la prochaine représentation de Jeanne d’Arc.

Jeudi 20 juillet : dernière des Gardes forestiers. Samedi 22 juillet : représentation d’Hamlet d’Alexandre Dumas (puis le 26 juillet et le 3 août), en attendant la pièce Jean le Cocher.

Samedi 29 juillet : première représentation d’un opéra au Grand-Théâtre-Parisien : le Barbier de Séville ; réussite.

- Le Petit Journal (16 juillet 1865) : article de Méry (l’un des auteurs du livret de Jeanne d’Arc). Il loue le succès obtenu par son ami Dumas (le Théâtre-Parisien

devrait bien se nommer Théâtre-Dumas

) et détaille la genèse du grand-opéra populaire (Un heureux hasard a fait rencontrer chez M. Millaud, M. Massue et notre illustre Duprez

). - La Semaine musicale (20 juillet 1865)

- Le Ménestrel (23 juillet 1865) :

Le Grand Opéra populaire.

- Le Petit Journal (28 juillet 1865)

- Le Courrier artistique (6 août 1865)

Mardi 9 août : première de Jean le Cocher, de Joseph Bouchardy.

15 août : Duprez est fait chevalier de la Légion d’honneur, en même temps qu’Auguste Mermet.

- Le Petit Journal (8 août 1865)

- Le Petit Journal (18 août 1865)

- La Semaine musicale (24 août 1865) : Légion d’honneur.

- Le Petit Journal (26 août 1865)

Début septembre, la presse annonce les répétitions et la prochaine représentation de Jeanne d’Arc pour la fin du mois.

- Le Ménestrel (10 septembre 1865)

- Le Figaro (10 septembre 1865)

- Le Petit Journal (11 septembre 1865) :

Six décorations nouvelles, 150 costumes sont terminés.

- Le Petit Journal (12 septembre 1865) : Article

Les Trois Jeanne d’Arc

de Timothée Trimm, sur les œuvres dramatiques consacrées à l’héroïne (celle de Mermet, celle de Duprez, avec nombre détails, et celle d’une baraque de la foire de Saint-Cloud). - Le Petit Journal (15 septembre 1865)

Fin septembre, les choses se précisent, les dates de premières sont annoncées, Duprez présente lui-même le projet dans la presse.

- Le Figaro (17 septembre 1865) : Lettre de Duprez (datée du 15).

Restait donc le choix d’un grand sujet dramatique. Jeanne d’Arc nous a paru réunir les meilleures conditions. C’est, par excellence, l’héroïne populaire !

- Le Temps (17 septembre 1865)

- La Presse théâtrale (21 septembre 1865)

- Le Petit Journal (23 septembre 1865)

- Le Petit Journal (25 septembre 1865) : Lettre de Duprez (datée du 19) en réponse à l’article de Timothée Trimm ; il évoque le prix des places.

- La Semaine musicale (28 septembre 1865)

Samedi 30 septembre : répétition générale. Succès encourageant. Annonce de la grande première.

- Le Petit Journal (4 octobre 1865) : Article

Le suffrage universel en musique

de Timothée Trimm, qui a assisté à la répétition générale. - Le Ménestrel (8 octobre 1865)

- Le Moniteur universel (8 octobre 1865)

- Le Figaro (10 octobre 1865)

- Le Petit Journal (10 octobre 1865) : annonce de la première pour le mardi 10.

- Le Petit Journal (11 octobre 1865) : report pour le jeudi 12, pour cause d’indisposition du ténor Du Wast.

Jeudi 12 octobre : Première première de Jeanne d’Arc ; la représentation est interrompue au milieu du second acte suite à une extinction de voix de l’interprète principale Mlle Maria Brunetti.

- La Comédie (15 octobre 1865)

- Le Ménestrel (15 octobre 1865)

- Le Journal des débats (15 octobre 1865)

- Le Figaro (15 octobre 1865)

- Le Siècle (17 octobre 1865)

- Le Temps (18 octobre 1865)

- Le Foyer (19 octobre 1865)

- Le Figaro (19 octobre 1865) : billet humoristique d’Albert Wolff.

- Le Monde illustré (21 octobre 1865)

Le Figaro annonce la mort du père de Maria Brunetti ; elle se fera remplacer pour quelques représentations.

- Le Figaro (22 octobre 1865)

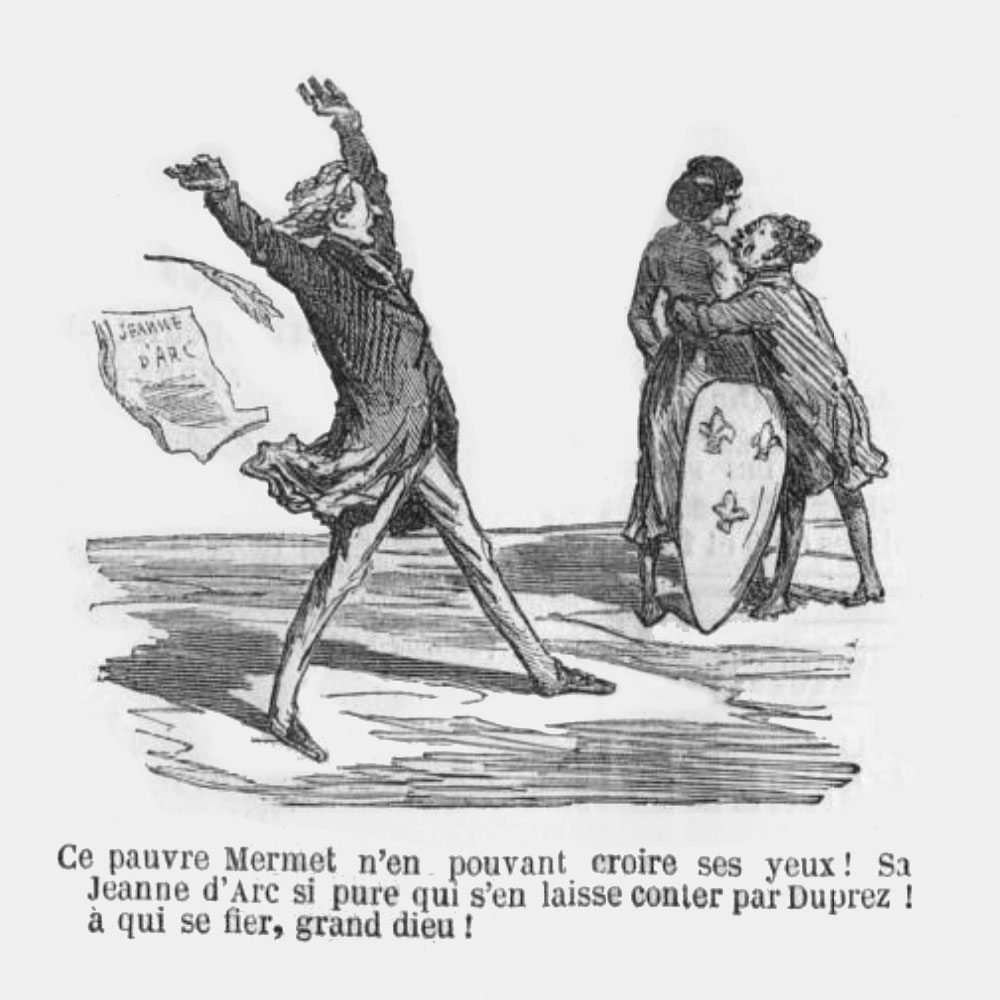

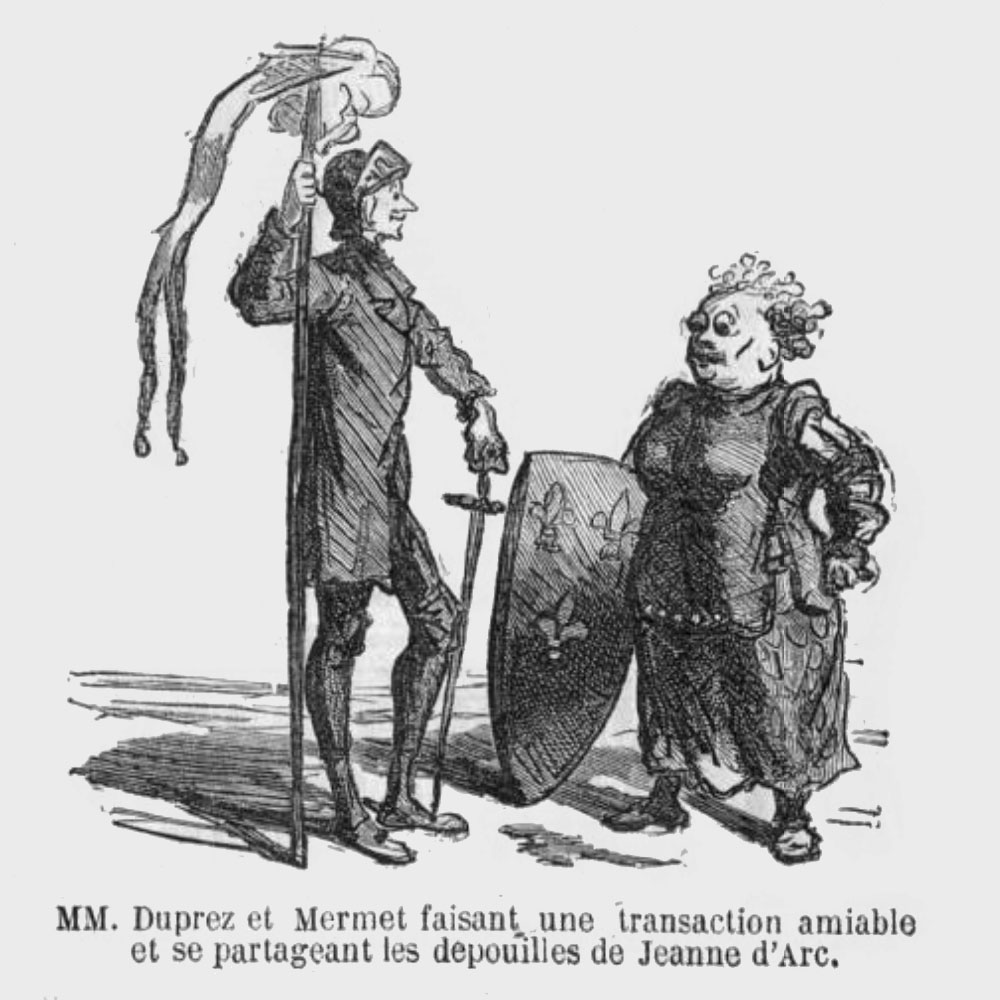

- Le Charivari (22 octobre 1865) : Caricatures montrant la lutte entre Duprez et Mermet, tout deux compositeurs d’un opéra Jeanne d’Arc.

Vendredi 20 octobre : premier procès entre Massue et Duprez ; le directeur du théâtre accuse le compositeur d’imprudence pour n’avoir pas prévu de remplaçante. Duprez l’emporte.

- Le Droit (23 octobre 1865)

Mardi 24 octobre : Seconde première de Jeanne d’Arc. Les critiques sont très variées et généralement positives. Si l’œuvre n’est pas considérée comme un chef d’œuvre, l’entreprise est louée.

- La Presse (24 octobre 1865)

- La Patrie (24 octobre 1865)

- Le Foyer (26 octobre 1865) : compte-rendu sommaire en attendant l’analyse complète (celle-ci, publiée le 2 novembre, sera beaucoup moins enthousiaste).

Les artistes, les hommes de lettres, les amateurs les plus éclairés semblaient s’être donné rendez-vous au Grand-Théâtre-Parisien, […] le populaire et aimé Timothée Trimm, le directeur de l’Académie impériale de musique et toute la presse parisienne se trouvaient là. […] Aussi le public, émerveillé, a-t-il applaudi à outrance, redemandé les acteurs et montré une émotion violente à la scène du bûcher.

- La Presse théâtrale (26 octobre 1865) : compte-rendu d’A. Hernette.

La pièce est assurée d’un succès durable à Paris, et nul doute que la province ne l’applaudisse sous peu.

- Le Petit Journal (26 octobre 1865)

Le succès de l’œuvre de MM. Méry et de Duprez a été complet.

- L’Indépendance belge (27 octobre 1865) : longue analyse critique ; avis mitigé.

- Le Journal des débats (27 octobre 1865)

- Le Temps (28 octobre 1865) :

La seconde représentation de Jeanne d’Arc a confirmé le succès de la première.

- La Comédie (29 octobre 1865) : analyse très fouillée de Paul Ferry.

Il y eut alors des acclamations, un enthousiasme, un beau soir. Quatre mille voix exclamèrent le nom célèbre… Et Arnold [le rôle de Duprez dans Guillaume Tell] revint s’incliner comme autrefois, le front radieux, le cœur gonflé, devant cet auditoire qu’il retrouvait, et qui retrouvait encore le maître en lui. Ce fut un beau soir. On aura pour l’œuvre du maestro tard venu des restrictions nécessaires, mais nous ne méconnaîtrons point que le compositeur a vaincu mardi.

- Le Ménestrel (29 octobre 1865) : long article de Gustave Bertrand.

Musique, livret, artistes ont été écoutés avec un intérêt sympathique et soutenu. La partie est donc presque gagnée pour Jeanne d’Arc et pour le compositeur.

- Le Figaro (29 octobre 1865)

- Le Moniteur universel (30 octobre 1865) : long article de Théophile Gautier fils.

Le succès qui s’était ébauché à la précédente tentative s’est affirmé de la façon la plus éclatante.

- Le Siècle (31 octobre 1865) : très longue analyse de Gustave Chadeuil.

Résumons-nous : avec ses chœurs énergiques, malgré ses cabalettes douteuses et ses romances d’amour sans chaleur, la partition de Jeanne d’Arc constitue néanmoins une œuvre estimable. Les qualités et les défauts y figurent en portions égales. Si le sentiment y manque, on y trouve la vigueur comme compensation.

- La Patrie (31 octobre 1865) : M. de Thémines expose sa vision de ce que devrait être un opéra populaire (et qui n’est pas ce qu’il a vu au Grand-Théâtre-Populaire) mais demande l’indulgence pour l’œuvre de Duprez.

Tel ouvrage, en effet, qui eût paru insuffisant s’il était signé d’un des musiciens connus par des opéras joués sur nos premiers théâtres de chant, peut être considéré comme un tour de force venant de l’heureux interprète des œuvres d’autrui et de l’habile professeur de chant.

Il critique le livret :

Le poème n’est qu’une succession de tableaux plus ou moins cousus entre eus — je devrais dire décousus. On eût pu l’intituler : Scènes de la vie de Jeanne d’Arc.

Note. — Or cette démarche est justement celle revendiquée par Duprez (Cf. son autobiographie Souvenirs d’un chanteur).

- Le Temps (31 octobre 1865) : avis négatif de Johannès Weber.

Pourquoi me fatiguer inutilement à chercher des atténuations ? Honneur au courage malheureux ! C’est le jugement le plus indulgent que je puisse porter sur Jeanne d’Arc.

- L’Opinion nationale (31 octobre 1865) : Alexis Azevedo loue des débuts encourageants.

On peut dire, sans exagérer les choses, qu’à dater de ce jour, le grand opéra populaire a été fondé chez nous. […] L’accueil fait à Jeanne d’Arc le soir de la première représentation a été très sympathique, et aux meilleurs endroits, très chaleureux.

- L’Avenir musical (1er novembre 1865) : analyse critique d’Armand Gouzien.

Duprez a été rappelé à la chute du rideau, et le public, qui avait envahi l’immense halle qu’on appelle Grand-Théâtre-Parisien, a consacré par ses applaudissements significatifs la fondation du grand opéra populaire par le plus populaire des chanteurs de Grand-Opéra.

- La Semaine musicale (2 novembre 1865) : compte-rendu de Robert Nuay.

Et maintenant, devons-nous, après le peu de succès de l’opéra de Jeanne d’Arc, désespérer de l’avenir de l’opéra populaire ? Non… Le public est de bon compte ; il a foi dans la réussite de cette entreprise ; il y poussera de toutes ses forces, et le jour où on lui présentera des pièces convenables, il envahira le Grand-Théâtre-Parisien.

- Le Foyer (2 novembre) : compte-rendu critique d’Alphonse Baralle ; très négatif, il ne reconnaît de mérite qu’aux décors.

Le poème est puéril, les situations mauvaises et quelquefois ridicules, la partie musicale est pour ainsi dire nulle.

- Le Grand Journal (5 novembre 1865) : analyse d’Albert Vizentini, l’une des plus dures.

À la soirée bouffonne du douze octobre a succédé la triste représentation du vingt-quatre et nous avons entendu tout au long (hélas !) l’œuvre dont nous avons à rendre compte.

- Le Hanneton (5 novembre 1865)

- Le Ménestrel (5 novembre 1865)

- La Liberté (7 novembre 1865) : analyse de Charles Colin :

S’il y a dans la musique de M. Duprez bien des défauts, il se trouve aussi des qualités réelles. […] Le théâtre d’opéra populaire a donc enfin fait son apparition ; nous ne pouvons lui souhaiter que succès et longévité.

- Le Journal des débats (8 novembre 1865) : compte-rendu de Joseph d’Ortigue.

La pièce a bien marché cette fois, et le compositeur n’a pas, eu à se plaindre de l’accueil fait aux principaux morceaux de son ouvrage. Il y a effectivement dans cette partition des chœurs animés, des endroits pleins de verve, des détails ingénieux, d’heureuses combinaisons de voix et d’instruments ; il y a quelquefois même des passages de récit bien sentis.

- Le Foyer (9 novembre). L’article constate l’

insuccès de Jeanne d’Arc

, mais l’attribue aux défauts de l’œuvre plutôt qu’à l’impossibilité d’un opéra populaire (dont il attribue la paternité du concept à Massue plutôt qu’à Duprez). - La Presse théâtrale (9 novembre 1865), sur les débuts de Félicia Lustani-Mendès, remplaçante de Maria Brunetti.

- Le Monde illustré (11 novembre 1865) : analyse d’Albert de Lasalle.

Ils faut louer [Méry et Édouard Duprez] de ne s’être point écartés de la vérité historique. Gilbert Duprez a été moins heureux dans la traduction musicale.

Lasalle relève les réminiscences des grands maîtres qu’il a chanté :

Il faudrait être un génie singulièrement puissant pour vider sa mémoire de tout ce qu’elle a gardé.

- La Gazette de France (15 novembre 1865) : avis mitigé d’Edmond Bach.

- Le Figaro (16 novembre 1865) : Duprez songerait à monter sa Jeanne d’Arc à Rouen.

- Le Petit Journal (16 novembre 1865)

- Le Monde illustré (18 novembre 1865)

Liste des représentations (les mardi, jeudi et samedi, en alternance avec une pièce de théâtre, le Fils au deux mères) :

- Mardi 24 octobre : (deuxième) première.

- Jeudi 26 octobre : l’Espagnole Félicia Lustani reprend le rôle de Jeanne.

- Samedi 28 octobre

- Mardi 31 octobre

- Jeudi 2 novembre

- Samedi 4 novembre : retour de Maria Brunetti.

- Mardi 7 novembre

- Jeudi 9 novembre

- Samedi 11 novembre

- Mardi 14 novembre

- Jeudi 16 novembre

- Samedi 18 novembre : représentation annulée.

Samedi 18 novembre : annulation de la douzième représentation. Duprez souhaitait retirer son opéra pour le remplacer par une autre pièce, le directeur souhaitait la maintenir. La représentation est annoncée dans les journaux mais le soir-même, ni le compositeur ni les interprètes ne se présentent.

- Le Ménestrel (19 novembre 1865) : retrait de l’opéra

malgré son succès

; en cause l’éloignement du théâtre. - La Presse théâtrale (23 novembre 1865)

- Le Foyer (23 novembre 1865). Alphonse Baralle rejette l’explication du Ménestrel :

Quoi, voilà un succès qui ne fait pas d’argent ? […] L’éloignement n’a été pour rien dans la non-réussite de l’œuvre de M. G. Duprez. Le poème était nul et la partition complètement ennuyeuse et insignifiante.

- La Comédie (26 novembre 1865) :

La douzième représentation était affichée samedi, et un public plus empressé que de coutume était accouru ; mais il se retira après que le commissaire de police eût constaté l’absence des interprètes.

- Le Temps (26 novembre 1865) :

Le directeur du Grand-Théâtre-Parisien se dispose à plaider contre Duprez et Méry. Le fond de la querelle, c’est que les grands et les petits confortables du théâtre se meublaient difficilement pendant les représentations de Jeanne d’Arc.

- Le Charivari (29 novembre 1865)

- Le Temps (1er décembre 1865) :

Malgré le prix relativement élevé des places, les représentations de Jeanne d’Arc n’ont jamais produit plus de cinq ou six cents francs de recettes.

- Le Siècle (4 décembre 1865)

- Le Tintamarre (10 décembre 1865)

Samedi 9 décembre : reprise de Jeanne d’Arc avec Félicia Lustani, après un accord entre Massue et Duprez (M. Duprez a consenti à faire représenter son opéra aux prix ordinaires du drame pour justifier le titre d’opéra populaire

précise le Moniteur universel).

- Le Temps (10 décembre 1865)

- Le Petit Journal (12 décembre 1865)

- La Semaine musicale (14 décembre 1865)

Liste des dernières représentations :

- Samedi 9 décembre : reprise.

- Mardi 12 décembre

- Jeudi 14 décembre

- Samedi 16 décembre

Note. — Dans son autobiographie, Duprez parle de 16 représentations. Compte-t-il la première première ? ou bien a-t-on joué le mardi 19 décembre ? (Nous n’avons pas retrouvé l’annonce de cette représentation.)

16 janvier 1866 : second procès Massue-Duprez. Duprez l’emporte à nouveau. Dans une audience précédente, le Grand-Théâtre-Parisien a été déclaré en faillite.

- Le Droit (20 janvier 1866)

Quelques mois plus tard, le Grand-Théâtre-Parisien est repris par le dramaturge Léon Pournin qui y jouera trois de ses drames : les Nuits de la place Royale, qu’il avait créé au théâtre Beaumarchais en 1862, les Rôdeurs de la Bastille (31 mai) et les Volontaires de Sambre-et-Meuse (15 juin). Son idée d’offrir des rafraîchissements pour attirer le public (bières pour les hommes, saucisses pour les femmes) fut largement raillée par la presse.

- La Comédie (27 mai 1866)

- L’Événement (16 juin 1866)

L’entreprise de Pournin ne passa pas l’été et dès le mois d’août Massue retrouvait son théâtre, munie d’une autorisation temporaire du préfet. Il monta la Jeanne d’Arc de Charles Desnoyer (1847), avec les décors créés pour Duprez et ses trois aînées dans les rôles principaux.

- Le Foyer (9 août 1866)

Octobre 1866 : Tout à fait consolé de l’échec de Jeanne d’Arc, Duprez s’est tourné depuis quelque temps du côté de la musique sacrée.

- Le Ménestrel (14 octobre 1866)

Articles de presse

Le Messager des théâtres et des arts 3 février 1859

Compte-rendu de E. Langlois.

Lien : Retronews

Concert. — Soirée de G. Duprez, — Exercices dramatiques. — Jeanne d’Arc, grand opéra inédit en un acte et trois tableaux.

Dimanche, nous avons assisté à une séance vocale et dramatique extrêmement intéressante. M. Duprez avait convoqué dans son hôtel de la rue Turgot une réunion d’artistes et d’amis pour faire entendre les élèves de l’École spéciale du chant qu’il a fondée ; la foule était grande, et les noms les plus illustres s’y faisaient remarquer. Rossini, Meyerbeer, Auber, Halévy, Vieuxtemps, et beaucoup d’autres, avaient tenu à honneur de répondre au gracieux appel du célèbre professeur. L’attente générale n’a pas été trompée.

Dans une première partie, modestement intitulée Exercice vocal, nous avons applaudi avec la salle toute entière, non pas des élèves, mais des artistes déjà d’une grande valeur. Mlles Battu, Monrose et Marimon ont chanté avec le plus grand succès les airs de la Sémiramide, de la Norma et des Diamants de la Couronne ; Mlle Raissac, avec une voix trop émue peut-être, mais avec un profond sentiment, a fait entendre l’air de la Magicienne : Je vais au cloître solitaire ; enfin M. Salviani, un transfuge du temple d’Esculape, à ce qu’on assure, a obtenu le plus légitime triomphe dans le fameux air d’Othello : Ah ! si per voi gia sento. La voix de M. Salviani est d’une grande étendue et d’une remarquable ampleur ; son articulation est nette ; sa prononciation est excellente, et nous ne doutons pas que nous n’ayons avant peu l’occasion de l’applaudir sur une de nos grandes scènes lyriques.

La seconde partie, Exercice dramatique, se composait de Jeanne d’Arc, grand-opéra inédit en un acte et en trois tableaux, dont M. G. Duprez a composé la musique. Il y a là deux finales, ceux des second et troisième tableaux, qui ne dépareraient aucun des grands ouvrages de nos maîtres. L’agitato, Je crois en toi, le Chant de guerre de Dunois, le duo entre Charles VII et Jeanne, sont aussi de très-heureuses inspirations, mais le cri de la malheureuse Jeanne : Charles, à mon secours ! est peut-être le passage qui a le plus vivement ému l’auditoire. C’est un véritable cri du cœur.

Mlle Marie Brunet, chargée du rôle difficile de l’héroïne, y a déployé des qualités vraiment exceptionnelles. Sentiment dramatique, grâce juvénile, énergie inspirée, simplicité d’enfant, elle a eu tour à tour tous les accents, et communiqué au public toutes les émotions. Lorsque, sous la direction du maître, Mlle Marie Brunet aura quelque peu adouci le mordant de sa voix ou modéré les élans qui l’entraînent parfois un peu loin, nous sommes convaincus que le plus bel avenir s’ouvrira pour elle.

Enfin, la séance s’est terminée par un concert dans lequel Mme Nantier-Didiée a dit avec une verve incomparable deux chansons espagnoles, la Perla de Aragon et Coricoco ; Mme Van-den-Heuvel a chanté la Sicilienne des Vêpres, et y a perlé un trille qui a soulevé l’enthousiasme général ; puis les deux grandes artistes auxquelles s’est jointe Mlle Battu, remplaçant Mme M. Carvalho absente, ont fait entendre le trio bouffe Del Matrimonio segreto avec un ensemble merveilleux. Mlle Battu s’y est fait très-justement applaudir auprès de ses célèbres émules ; c’est une si bonne chose que la complaisance réunie au talent !

Lorsque nous sommes sortis, il faisait un temps horrible ; mais que n’oublierait-on pas pour assister à de pareilles séances dont la grâce parfaite augmente encore le prix ?

Le Monde illustré 5 février 1859

Compte-rendu du critique Hippolyte Lucas (1807-1878).

Lien : Gallica

Le Conservatoire de Duprez.

On sait que Duprez habite un délicieux hôtel de la rue Turgot, et qu’il y a fait construire un élégant théâtre où il initie des élèves de choix à cette grande méthode de chant qui a déjà mis au premier rang de nos cantatrices Mme Duprez-Van-den-Heuvel, Mme Miolan-Carvalho, et qui a donné à la scène de Madrid Mlle Leheman, au Théâtre-Lyrique, Mlle Marimon, M. Ballanqué. Duprez, après avoir été l’empereur des ténors, occupe ainsi utilement les loisirs que lui a fait son abdication, en se livrant de plus, avec beaucoup de succès, à la composition musicale. Il ne s’est pas retiré, comme Dioclétien à Salone, pour faire croître des légumes, ni, comme Charles-Quint dans le couvent des moines de Saint-Just, pour s’abandonner à des instincts gourmands ; il ne se passe pas de jours que Duprez ne rende quelque service à l’art dont il a été un si éloquent et si savant interprète, qu’on prétendait, lors de ses débuts, qu’un moine italien l’avait gratifié de son fameux ut de poitrine à l’aide de la magie.

Il nous a été donné de pénétrer dans le sanctuaire, et d’assister à quelques-uns des exercices de Duprez, et nous avons été émerveillé, c’est le mot, des dispositions de plusieurs de ses élèves, destinées, sans contredit, aux plus beaux triomphes de l’Académie impériale de musique ou de l’Opéra-Comique.

Nous citerons tout d’abord Mlle Monrose, que l’on dit récemment engagée à ce dernier théâtre. Mlle Monrose, petite-fille du célèbre Monrose, l’ancien comique du Théâtre-Français, est une très-belle personne douée d’une voix étendue et bien accentuée, et dont les débuts feront, nous n’en doutons pas, une grande sensation. Elle portera dignement ce nom, que le théâtre a déjà illustré. Nous citerons aussi Mlle Battu, la fille du second chef d’orchestre de l’Opéra, et la sœur d’un auteur dramatique distingué, dont la perte a été bien regrettée. La voix facile et légère de Mlle Monrose est du timbre le plus agréable ; elle promet d’être et sera, tôt ou tard, la fortune d’un théâtre. Ces deux élèves seront à coup sûr, des artistes de premier ordre, ainsi que Mme Caroline Duprez et Mme Miolan.

Nous avons entendu Mlle Battu chanter le grand air de Jéliotte, opéra du maestro, véritable bijou. Mlle Battu a dit cet air de la façon la plus brillante, et provoqué les plus vifs applaudissements de la part des auditeurs et du maestro lui-même, enchanté d’une si excellente exécutrice. Ce petit opéra de Jéliotte est un tableau à la Watteau, une fête galante où le frère de Duprez, qui est poète, a fait passer un coin enrubanné et poudré du dix-huitième siècle. On en entendra certainement parler un jour.

Après cette scène d’opéra comique, nous avons vu passer sous nos yeux toute la cour de Charles VII. Un opéra de Jeanne d’Arc, composé aussi pour les paroles par M. Édouard Duprez, et pour la musique par le maestro, opéra d’un grand et beau caractère, nous a révélé un talent très-dramatique et très-puissant, chez Mlle Brunet, qui est restée quelque temps comme endormie au Théâtre-Lyrique, et qui s’est réveillée tout d’un coup comme si elle avait été touchée par le rameau de la Belle au bois dormant, ou comme si elle avait rencontré le fameux moine italien.

Enfin, pour terminer nos indiscrétions, car nous avons bien peur d’en commettre, une jeune et intelligente actrice du Théâtre Lyrique, et à qui le théâtre n’offre pas assez d’occasions de témoigner de ses études et de l’amour de son art, Mlle Marimon a paru sous le costume du Chérubin de Mozart, et chanté la romance à la comtesse avec une grâce parfaite. On dit que Mlle Marimon ira, pour se tenir en haleine, chanter à Bade un opéra de M. Gounod. M. Bénazet est un fin connaisseur, il aime à servir des talents nouveaux à ses habitués un peu blasés sur les grandes renommées. Tels sont les élèves de Duprez, y compris son fils, jeune ténor qui marche dignement sur les traces de son père, et qui chante : Il mio tesoro d’une façon ravissante, tels sont les élèves dont nous avons pu apprécier les qualités éminentes et qui nous permettent d’appeler l’école du maestro un véritable conservatoire.

Mais ce qui nous a surtout frappé, ce n’est pas que Duprez enseigne si bien un art qu’il a si bien possédé, c’est le mérite dont il fait preuve comme compositeur. On a des préjugés en France, et l’on ne veut pas en général qu’un homme qui a réussi dans un art se fasse une réputation dans un autre. Nous pouvons certifier que toutes ces préventions tomberont du jour où Duprez aura fait jouer ou son Samson, ou sa Jeanne d’Arc, ou le joli opéra de Jéliotte ; lequel Jéliotte, si je ne me trompe, excellent chanteur lui-même, a pris place parmi les compositeurs français. Nous faisons des vœux pour que le public soit admis à la connaissance de ces œuvres musicales, connues jusqu à ce jour seulement d’un petit nombre d’amateurs, et nous prions Duprez de nous pardonner d’avoir trahi le secret de son exercices. Les journalistes n’en font jamais d’autres, et quand on désire qu’un secret soit gardé il ne faut pus le leur confier.

Le Charivari 7 février 1859

Compte-rendu de Clément Caraguel.

Lien : Retronews

L’école de chant de Duprez

Première séance vocale et dramatique. — Dimanche dernier a eu lieu la première séance vocale et dramatique de l’école de chant fondée par Duprez. Retiré de la scène, l’illustre chanteur n’a pas pour cela renoncé à l’art qu’il aime d’une véritable passion, et l’école qu’il a ouverte chez lui, rue Turgot, est un conservatoire libre qui rivalise avec le conservatoire officiel.

La matinée de dimanche a été très brillante. On a applaudi dans la première partie Mlle Monrose et Mlle Battu qui ont chanté, l’une, le fameux Casta Diva, l’autre, un air de Sémiramide d’une manière tout à fait magistrale. Ce ne sont plus deux élèves mais déjà deux cantatrices tout à fait hors ligne. Mlle Marimon a chanté un air des Diamants de telle façon qu’il y avait des gens qui croyaient entendre Mme Cabel.

La seconde partie du programme se composait de Jeanne d’Arc, opéra en trois tableaux, musique du maître de la maison. Les chœurs sont les morceaux les plus saillants de cette partition, qui a du reste produit beaucoup d’effet et a été supérieurement exécutée. Le rôle de Jeanne d’Arc était chanté par Mlle Brunet, une toute jeune fille qui a vraiment le feu sacré. Duprez dirigeait lui-même l’exécution de son opéra et communiquait à tout le monde le zèle et l’ardeur dont il était animé. Il est impossible de trouver un homme plus sincèrement enthousiaste de son art, et l’on s’explique en le voyant à l’œuvre l’influence qu’il exerce sur ses élèves. Comme auteur et comme professeur, son succès a été très grand.

Nous ne parlerons que pour mémoire de la troisième partie du concert dans laquelle on a entendu non plus de simples élèves, mais des étoiles ; du chant, Mmes Nantier-Didiée, Carvalho, Ugalde, Van-den-Heuvel, c’était le bouquet. Là-dessus on s’est séparé par un temps affreux : des torrents de pluie après des torrents d’harmonie.

Meyerbeer et Rossini assistaient à cette séance : le premier un peu mélancolique comme d’habitude ; le second vif et souriant comme toujours, avec cette physionomie mobile et spirituelle qu’on lui connaît. Il était sans cesse en mouvement, et chaque fois qu’il se levait du canapé où il était assis, il semblait mettre une sorte de coquetterie à s’appuyer sur les bras jeunes et amis qui se tendaient vers lui avec empressement. Rossini est redevenu tout à fait à la mode ; il fait des bons mots et on lui en prête encore davantage : c’est le Talleyrand de la musique. Dans cette journée, on a colporté des mots de Rossini fraîchement éclos, en assez grande quantité pour remplir un almanach. Deux ou trois seulement dans le nombre étaient dignes de figurer dans Guillaume Tell ; il faut tenir le reste pour apocryphe. Cette première matinée, qui a été très brillante, fera impatiemment attendre les autres. Un vif intérêt s’attache à cette excellente école qui a déjà doté nos théâtres lyriques d’élèves dignes du maître.

Le Figaro 31 mars 1859

Extrait des Échos de Paris, de Jean Rousseau.

Lien : Retronews

À l’Opéra-Comique :

Un acteur. — Est-ce vrai que Duprez a fait un opéra sur Jeanne d’Arc ?

Berthelier. — Qu’est-ce qu’il y a d’étonnant ? Vous concevez que ça doit inspirer forcément un musicien, la bergère de Dorémy.

La Patrie 23 avril 1860

Extrait de la Revue musicale de M. Franck-Marie, en feuilleton.

Lien : Retronews

Dimanche dernier ; Duprez a donné une grande matinée musicale dans la jolie salle qu’il a fait construire dans son hôtel de la rue Turgot. Un public nombreux, et choisi parmi les notabilités de la presse et des arts, avait été convié à entendre exécuter un poème lyrique du maître, intitulé : Jeanne d’Arc.

Les rôles étaient distribués aux élèves de l’école spéciale fondée par lui ; quarante-cinq membres de la société chorale de M. Édouard Baptiste chantaient les chœurs ; l’orchestre, composé de trente musiciens, était dirigé par M. Maton, professeur et accompagnateur attaché à l’école. En tout, il y avait cent-trente exécutants environ dans cette petite salle d’amateurs, qui ce jour-là, par le luxe de la mise en scène et le choix du personnel, pouvait rivaliser avec une scène privilégiée.

La partition de Jeanne d’Arc ne manque pas de mérite. Plusieurs chœurs sont très beaux, et notamment celui qui forme le final du troisième acte. Les récitatifs où le célèbre ténor a retrouvé malgré lui des réminiscences de ses créations passées, ont de l’élévation, et quelque chose de cette largeur, de cette puissance de style, qui de son chant a passé dans sa manière d’écrire.

Duprez a joué parmi ses élèves avec une bonhomie charmante, une simplicité de commençant. Qui eût reconnu en lui l’Arnold qui a passionné tout Paris. On l’a retrouvé un moment dans une jolie chanson à boire, d’une coupe très originale, d’un rythme très animé. Duprez n’a presque pas chanté autre chose ; il cédait sa place à ses élèves. Son but était de les stimuler en leur donnant un exemple, et non de les décourager en prolongeant une comparaison écrasante.

Parmi les exécutants, nous avons remarqué un jeune homme appelé Lefranc, chargé du rôle de Charles VII. Sa voix est très belle, ou du moins pourra le devenir par les soins de son professeur. C’est encore un organe inculte, âpre, inégal, une sotte de diamant brute qui, taillé par la main d’un lapidaire et poli avec soin, peut refléter la plus pure lumière. M. Lefranc donne les la, les si, avec une prodigieuse facilité, et donnera l’ut dièse comme Tamberlick. La couleur de sa voix a quelque analogie avec celle de ce chanteur. Qu’il marche sur ses traces ; il le peut. N’a-t-il pas Duprez pour guide ?

Nous devons des éloges à M. Raynal, qu’on a vu dans plusieurs rôles déjà au Théâtre-Lyrique. Cet artiste a beaucoup de chaleur, de zèle, de conviction, don précieux ; avec la foi, tout est possible dans les arts. Si une observation, qui ressemble à un blâme, n’est pas déplacée à propos d’un exercice d’élèves, nous dirons à M. Raynal de se modérer un peu plus, ou plutôt d’être simple, d’éviter cette emphase à laquelle est portée la jeunesse et qui est l’exagération d’une qualité : l’excès de sentiment. Il est plus facile de modérer la vivacité de ses impressions que de s’émouvoir quand la nature vous a refusé la sensibilité.

Mlles Battu et Monrose, ces deux étoiles qui brillent maintenant d’un si doux éclat au ciel de l’art, chantaient (pour parler comme le libretto) deux voix du ciel. Cette qualification leur était bien due. Les sons purs, argentins des deux jeunes virtuoses avaient en effet quelque chose d’angélique.

Mlle Brunet, autre élève de Duprez, s’est acquittée avec distinction du rôle difficile de Jeanne d’Arc. Cette artiste fait partie actuellement du personnel du Grand-Opéra. Le programme distribué à l’entrée de la salle nous apprend, en outre, qu’elle est attachée comme prima donna assoluta au théâtre de la Reine, à Londres. Des titres aussi sérieux ne l’empêchent pas de continuer les leçons du maître, et de se placer sans amour-propre au rang de ses élèves. Aucune autre ne lui doit autant qu’elle. Quelque opinion qu’on puisse avoir du talent de cette jeune fille, il est impossible de ne pas être frappé des progrès qu’elle a faits depuis son premier début, c’est-à-dire depuis qu’elle travaille avec Duprez.

Dans la Reine Topaze, elle n’avait que quelques mots à dire, et comment les disait-elle ? Avec une voix aigrelette, mal posée, faible jusqu’à l’insuffisance. Il y a quelques semaines, elle chantait le rôle de Valentine des Huguenots au Grand-Opéra. C’est là un résultat qu’on ne peut méconnaître et qui fait le plus grand honneur à Duprez, Mlles Marie Battu et Monrose ont été plus loin que Mlle Brunet ; les progrès de celle-ci cependant prouvent davantage. Tout est relatif : transformer une voix, l’assouplir, la fortifier par des exercices, prudemment gradués ; développer et grandir les facultés restreintes d’une organisation peu douée, sont des faits qui prouvent plus en faveur du talent de professeur de M. Duprez que tout ce que nous pourrions dire.

Les faits sont concluants. Nous n’ajouterons rien à ceux que nous venons de constater, et qui parlent assez d’eux-mêmes.

Le Figaro 29 avril 1860

Extrait de la chronique À travers les théâtres, de Georges Davidson.

Lien : Retronews

L’empereur des ténors, le roi du récitatif, le protecteur de la Confédération des ut dièses, Gilbert Duprez a, comme on sait, fait construire un théâtre dans ses Tuileries de la rue Turgot. L’autre dimanche, on y a chanté un grand opéra de sa composition : Jeanne d’Arc.

Les interprètes principaux étaient : Mlle Marie Brunet, Mlle Eugénie Monrose de l’Opéra-Comique, Mlle Marie Battu, MM. Ballanqué et Raynal du Théâtre-Lyrique, M. Duprez fils, enfin M. Duprez dans quatre rôles. Le tout au piano.

Dans son exil, Dioclétien plantait des laitues ; dans sa retraite, Charles-Quint remontait des horloges ; depuis son abdication, Duprez compose des opéras. Ce dernier délassement vaut bien les autres, d’autant plus que, sans œufs durs, les laitues sont bien peu de chose.

Le Ménestrel 6 mai 1860

Extrait de la Semaine théâtrale, de Jules Lovy.

Lien : Retronews

De l’Opéra à l’École-Duprez, et par plus d’une raison, il n’est qu’un pas, qu’on nous permette donc d’y transporter notre semaine théâtrale. Nous assisterons à la seconde audition de Jeanne d’Arc, le nouvel opéra de Duprez, qui avait attiré une foule considérable. Les premiers arrivés ont pu seuls trouver place dans la jolie salle de l’illustre professeur ; les retardataires se pressaient dans les salons et couloirs, et beaucoup d’entre eux ont dû se contenter d’assister au spectacle dans le jardin. Comme nous sommes du nombre de ceux qui ont peu vu, nous parlerons surtout de ce que nous avons entendu : une musique colorée, originale, des chœurs d’une grande puissance, exécutés par la société Batiste avec un ensemble et un brio à faire envie à nos premières scènes lyriques.

Parmi les solistes, citons en première ligne Mlle Marie Brunet pour qui a été écrit le rôle de Jeanne. Pleine de grâces et de poésie, — nous a-t-on dit, — touchante et pathétique, énergique et inspirée, Mlle Brunet s’est faite l’incarnation vivante de l’immortelle vierge de Domrémy : la terrible scène du martyre a été rendue avec une grande vérité.

Raynal, du Théâtre-Lyrique, a fait du beau rôle de Lionel une très-remarquable création ; Ballanqué, son camarade, a donné au rôle ingrat de Jean de Luxembourg un cachet d’originalité, et comme chanteur il s’est fait applaudir dans un fort beau duo avec Raynal. Nous ne pouvons analyser chacun des morceaux de cette œuvre. Presque tous ont été vivement applaudis.

Un acte, entre autres, a produit un effet immense, c’est celui intitulé le Roi de Bourges. Il forme à lui seul un drame complet, plein d’intérêt, d’action, de mouvement ; c’est une splendide page musicale que le public sera bientôt appelé à juger, car nous apprenons à l’instant que le Roi de Bourges fera partie du riche programme de la représentation qui va être donnée au bénéfice de Mme Ugalde.

C’est dans cet acte que s’est fait entendre ce ténor, inconnu il y a quatre mois, et déjà célèbre quoi qu’il n’ait encore chanté qu’à la classe de son professeur. Lefranc est le nom de celui que nous avons surnommé le Tamberlick français. Il représente, dans Jeanne d’Arc, le roi Charles VII ; il le joue avec noblesse, aisance et distinction, et cet artiste improvisé compte à peine quatre mois d’étude. Dans un andante et dans un important finale, il fait éclater des ut dièse d’une formidable puissance.

Et maintenant que l’œuvre de Duprez va enfin paraître devant le vrai public, — le public qui paye et qui juge en dernier ressort, — nous attendrons le résultat de cette épreuve décisive pour joindre nos éloges à ceux qu’est en droit d’espérer l’artiste courageux et plein de foi, que rien n’arrête, qui lutte incessamment et qui s’écriait encore l’autre jour, en s’adressant à ses auditeurs : Anch’ io son pittore !

Le Ménestrel 13 mai 1860

Lien : Retronews

Voici le programme de la représentation extraordinaire organisée par Mme Ugalde, au bénéfice d’un conscrit, pour demain lundi, au Théâtre-Lyrique :

- 3e acte de Maria Stuarda. Mme Ristori remplira le rôle de Maria Stuarda ; Mme Sontoni celui d’Elisabetta.

- 4e acte d’Orphée de Gluck. Mme Pauline-Viardot remplira le rôle d’Orphée ; Mlle Marie Sax celui d’Eurydice.

- 1er acte du Toréador d’Ad. Adam. Mme Ugalde remplira le rôle de Caroline ; M. Battaille celui de Don Belflor ; M. Tramant celui de Tracolin.

- 2e acte de Jeanne d’Arc de G. Duprez, joué par les élèves de son école.

- Air et duo du Philtre d’Auber, chantés par M. Levasseur et Mme Charles Ponchard.

- Complainte de Gil Blas, chantée par Mme Ugalde.

- Chants populaires par MM. Lionnet frères.

- Les Voitures versées, opéra en un acte de Boieldieu. Mme Ugalde remplira le rôle d’Élise ; M. Bussine celui de Dormeuil ; Riquier, M. de Florville ; M. Potel, Arnaud ; Mme Duclos, Mme de Melval.

- Couplets du Chevrier du Val d’Andore, chantés par M. Battaille.

- Ave Maria de Ch. Gounod sur le prélude de Bach, chanté par Mme Ugalde, avec orgue tenu par M. Ch. Gounod, piano par M. V. Massé, et violon par le jeune Sarrasate.

Le Messager des théâtres et des arts 17 mai 1860

Article de Jules Ruelle.

Lien : Retronews

Théâtre-Lyrique. — Beaucoup d’artistes distingués ont rivalisé de zèle, lundi dernier ; il s’agissait d’une bonne œuvre : Bussine a chanté les Voitures versées ; — Levasseur, le duo du Philtre avec Mme Ponchard ; — Mme Viardot, le 4e acte d’Orphée avec Mlle Sax ; — enfin MM. Lionnet, Daubel et Larasate ont concouru généreusement au programme. Mme Ristori devait aussi le faire, mais une indisposition subite l’a retenue et le chant a remplacé le troisième acte de Maria Stuarda.

Dire que la soirée a été entièrement agréable est au-dessus de nos forces ! d’abord ces messieurs du parterre (bataillon du centre) ont été plus fatigants que jamais : c’était un vacarme monstrueux ! — Pour la circonstance, M. Duprez a exhibé le second acte de sa Jeanne d’Arc. M. Duprez est une des plus grandes illustrations de notre époque ; après une carrière théâtrale aussi magnifiquement remplie que la sienne, il s’est voué au professorat avec ce zèle infatigable et cette haute intelligence qu’on lui connaît ; nos principales scènes applaudissent ses élèves ! L’art lui doit beaucoup et lui devra toujours, car il l’a perfectionné et en a fait la pensée unique de sa vie ! Ne serait-il pas téméraire de lui voir exposer un glorieux passé, pour une mince satisfaction d’amour-propre dont sa renommée universelle n’a que faire ?

Honneur à Mme Ugalde ! Dans cette représentation, organisée par elle du reste, elle s’est prodiguée de bon cœur et nul ne s’en est plaint. Le premier acte du Toréador, qu’elle a chanté avec Battaille et Fromant, a eu un succès fou. Battaille, qui est toujours d’un comique spirituel et désopilant dans Don Belflor, a été applaudi à trois reprises après son air. Fromant a fort bien chanté sa romance ; et le trio : Ah ! vous dirai-je maman ? a été enlevé brillamment. Cet acte, et le quatrième d’Orphée ont eu les honneurs.

Total : salle comble ! là, surtout, était le but, et nous espérons que maintenant l’affiche va appartenir à Fidelio et à Gil-Blas ? Ces deux ouvrages, le premier surtout, doivent terminer la campagne. Dans quelques jours seulement on pourra se rendre compte du l’effet produit par Fidelio, car cette partition est de celles qu’il faut entendre plusieurs fois ; et que le public ne s’y trompe pas, il est certain que chaque nouvelle audition apportera des impressions meilleures ; qui en est plus digne que l’œuvre de Beethoven ?

Le Ménestrel 20 mai 1860

Extrait de la Semaine théâtrale, de Jules Lovy.

Lien : Retronews

Les représentations extraordinaires ont eu les honneurs de la semaine. Hier soir c’était l’Opéra avec son festival au bénéfice de la caisse des secours, festival dont nous avons publié le gigantesque programme.

Quelques jours avant, Mme Ugalde avait organisé, au bénéfice d’un jeune conscrit, une soirée exceptionnelle au Théâtre-Lyrique. Nous en avons également donné le formidable menu : Mme Ugalde s’est multipliée, passant du grave au plaisant avec un égal succès. On lui a redemandé l’Ave Maria de Gounod, dans lequel s’est produit le magique archet du jeune Sarrasate. On lui aurait redemandé le premier acte du Toréador si le programme l’avait permis ; mais, malgré l’absence forcée de Mme Ristori, cette soirée ne s’est terminée que le lendemain. Il est vrai qu’il y avait de larges compensations : MM. Levasseur, Battaille, Bussine, Fromant, les frères Lionnet, D’Aubel, Mmes Viardot, Sax, Ponchard, etc., etc., sans compter la Jeanne d’Arc de Duprez. Les Voitures versées seules, comme la recette, ont laissé à désirer.

Le Messager des théâtres et des arts 7 juillet 1864

Article de Louis-Félix Savard.

Lien : Retronews

Voici une nouvelle que l’on nous communique comme très-officielle : il s’agit de ce Grand-Théâtre-Parisien de la rue de Lyon dont on a tant parlé dans ces derniers temps, et sur le compte duquel jusqu’ici l’on ne paraissait pas savoir grand-chose. Les renseignements que nous avons pris et dont on nous a garanti l’exactitude, vont enfin, nous l’espérons, jeter un peu de jour dans cette affaire.

M. Alphonse Millaud, l’heureux fondateur du Petit Journal, a cédé, par acte passé le 24 juin devant Me Delaporte, la location de son théâtre à M. Alfred Massue, et n’en reste pas moins intéressé dans cette entreprise.

M. Massue est un homme très-versé dans l’Administration théâtrale, dont il s’occupe indirectement depuis vingt ans : il a même fait partie de la troupe de l’Odéon pendant la direction de notre cher Bocage. Frappé de la justesse de ses idées et de ses observations, M. Millaud, avec ce tact qui fait sa force, les a acceptées, et l’affaire maintenant est en train.

Le Théâtre Parisien est situé rue de Lyon, n° 12. Le gros œuvre est fait ; les aménagements intérieurs seront prêts dans le plus bref délai. Le terrain a 100 mètres de profondeurs sur 18 mètres de largeur. La décoration de la salle sera élégante, mais surtout sévère. Il y aura 3,000 places, toutes à très-bon marché.

On y jouera tous les genres, drame, vaudeville, opérette, pantomime.

La fantaisie y aura également ses entrées, et rien en somme ne sera négligé pour faire de cet établissement un véritable théâtre populaire.

Le Messager des théâtres et des arts 5 janvier 1865

Article de Jules Ruelle.

Lien : Retronews

On parle beaucoup en ce moment du Grand-Théâtre parisien et les nouvelles exagérées ou fausses vont leur train, comme toujours. Nous sommes en mesure de donner les détails suivant, et nous les donnons comme officiels :

- Le théâtre contiendra 2000 spectateurs ; les aménagements sont faits par la maison Alexis Godillot sur les plans de MM. Thomine et Brevet, architectes.

- Par acte notarié, l’entrepreneur s’est engagé à livrer la salle le 20 janvier 1865.

- L’éclairage, d’un style nouveau, se composera de douze lustres de grande élégance ; somme toute, l’ornementation sera d’une goût sévèrement artistique et le confortable parfait.

- La troupe est déjà en bonne voie de composition, ce qui ne doit pas empêcher les artistes, les musiciens, employés, soumissionnaires de café, vestiaires, etc., de se présenter s’ils veulent concourir à l’œuvre nouvelle.

- Le Grand-Théâtre parisien ouvrira par un drame populaire joué tous les deux jours, et les jours intermédiaires seront remplis par le vaudeville, les pièces de genre, etc., de façon à apporter toute la variété possible dans la composition du spectacle à attirer chaque soir le public du quartier.

- Le régisseur général, M. Marius, régisseur du théâtre de Vichy, est un homme dont la réputation dans le monde dramatique est une garantie sérieuse, et M. Massue lui a adjoint, comme machiniste en chef, M. Auguste Marie, le machiniste qui fit la renommée de la Porte-Saint-Martin sous la direction de MM. Cogniard frères.

L’Opinion nationale 4 mars 1865

Lien : Retronews

Le Grand-Théâtre-Parisien inaugurera dans quelques jours sa nouvelle salle, par la représentation d’un drame intitulé la Duchesse de Valbreuse, par MM. Ayasse, Julien Deschamps et Émile Prat. On annonce aussi, pour être joués au même théâtre, les Enfants de Paris, autre drame des mêmes auteurs.

Le Messager des théâtres et des arts 19 mars 1865

Lien : Retronews

L’ouverture du Grand-Théâtre-Parisien est définitivement fixée à mercredi 22 mars. Ce théâtre est situé, comme on sait, à l’entrée de la rue de Lyon, à l’issue du faubourg Saint-Antoine, près de l’embarcadère des chemins de fer de Vincennes et de Lyon, dans le voisinage de Bercy, des nouveaux boulevards et des quais. C’est certainement une situation excellente pour un théâtre populaire. La façade du bâtiment, simple, élégante, est ornée de statues et d’ouvertures d’un bon style ; une vaste baie donne accès dans un vestibule, et de là dans la salle, formant un parallélogramme en amphithéâtre, avec places numérotées au nombre de deux mille environ. Ces places coûtent cinquante centimes et un franc.

Il y a en outre, quelques petites loges et quelques stalles d’orchestre ; un arceau monumental sépare les deuxièmes places des premières, et semble former une immense loge de fond, ce qui corrige la profondeur exagérée de la salle. L’éclairage consiste en huit lustres. La scène a la largeur de celle de l’Opéra, seize mètres, avec une profondeur proportionnée, dix-huit mètres ; derrière existent des loges d’artistes et les locaux utiles au service. Sous le rapport de l’acoustique, cette salle ne laisse rien à désirer : de toutes les places, de la moins bonne, de celles de 50 centimes, comme de la meilleure des loges, on voit et on entend parfaitement les acteurs. Toutes les conditions requises pour un bon théâtre populaire paraissent donc réunies par le Grand-Théâtre-Parisien, dont le directeur est M. Alfred Massue, ancien pensionnaire de l’Odéon, sous la direction de Bocage, et depuis régisseur d’un théâtre de province. (Presse.)

Le Figaro 19 mars 1865

Extrait du Courrier de Paris, d’Henri Rochefort.

Lien : Retronews

Il est vrai que le Grand-Théâtre-Parisien est sur le point d’ouvrir et qu’il est peut-être destiné à faire jaillir un grand dramaturge. Mais ce nouvel établissement se trouvant situé par-delà la Bastille, le grand dramaturge aura bien des omnibus à prendre avant d’arriver à une situation dans le monde des lettres. Or, tout grand homme est tenu d’être, à son début, dans la dernière des misères. S’il a de quoi prendre l’omnibus il n’est plus intéressant du tout.

À propos du Grand-Théâtre-Parisien et de plusieurs autres nouveaux théâtres aussi parisien, mais moins grands, on m’assurait que les directeurs de ces différentes entreprises avaient l’intention d’adresser au Conseil d’État une réclamation relative au droit des pauvres.

Ces messieurs se fondent sur ceci : que, puisque nous avons la liberté des théâtres, il n’est plus rationnel de venir demander tous les soirs onze pour cent de la recette à un directeur, qu’il ne le serait d’exiger d’un cordonnier onze pour cent sur une paire de chaussures.

C’est là en effet une chose bizarre que les hommes de lettres soient traités comme des gens sans aveu par les personnages dit sérieux et que ceux qui passent leur vie à repousser les écrivains parce qu’ils sont trop pauvres, mettent tant de persistance à les appauvrir encore.

La Comédie 2 avril 1865

Compte-rendu d’A. Andréi.

Lien : Gallica

Le Grand-Théâtre-Parisien

Non, je n’assistai jamais à pareil jeu. Le public est bon diable, il souffre quelquefois que l’on se moque de lui ; cette fois la dose était un peu forte. M. Massue a réalisé l’impossible : en échec il a dépassé M. Dufour.

Le Grand-Théâtre-Parisien est construit dans un désert, là-bas, tout là-bas, après la gare du chemin de fer de Vincennes, — mais avant celle de Lyon, entre une forge et un atelier de construction, à deux pas d’un cloaque affreux le jour, dangereux le soir ; enfin, loin de toute civilisation. Si vous partez de la place de la Bourse, il vous faudra trois omnibus ; si vous prenez un fiacre, vous en aurez pour trois heures et demie, et je n’affirmerais pas que le cocher ne demandât un franc de retour. Jugez si un tel voyage a dû mettre en belle humeur ceux qui, ayant leurs places numérotées, n’ont pu entrer ! Il arriva un moment — mercredi — où les barrières furent renversées et la salle envahie, en dépit d’une armée de protecteurs de l’ordre public, qui ne purent rien maintenir du tout. Pour la sortie, l’affiche promettait des omnibus, il nous a été impossible de trouver même une brouette.

Le théâtre occupe l’emplacement d’un hangar servant autrefois de magasin de ferrailles ; on ne l’a pas changé. C’est un long corridor, un long tuyau figurant assez bien les tentes dans lesquelles on distribue les prix dans les institutions de Paris. Ou figurez-vous le grand égout collecteur se donnant des airs de fête, ayant ses parois peintes à la détrempe et garnies d’écussons surmontés de drapeaux, et vous aurez une idée de l’aspect du Grand-Théâtre-Parisien. La science et le bon goût de l’administration se sont révélés dans la réunion des noms qui ornent les écussons. Lisez, je n’invente rien : — Victor Hugo, Mélesville ; — Mürger, Anicet Bourgeois ; — George Sand, Donizetti ; — Musset, Soulié ; — Alphonse Karr, Bouchardy ; — Eugène Sue, Meyerbeer ; — Hérold, Dennery.

Que dites-vous d’Hérold et Dennery accouplés ? Un homme est jugé après ce trait. Les places du théâtre sont disposées en gradins, toujours comme à une distribution de prix, et il y a, de chaque côté de la scène, deux petites guérîtes figurant les loges d’avant-scène — et du plus original effet. La température est celle d’une cave, l’ornementation est nulle et l’éclairage insuffisant. Les acteurs ont l’air de jouer dans une lanterne magique, ils semblent des Lilliputiens. Quant à les entendre parler, il n’y faut pas songer. Cependant, rassurez-vous ; le bruit court qu’ils auront dorénavant des porte-voix et qu’on distribuera, au contrôle, des cornets acoustiques pour les spectateurs. Le moyen est bon, mais je le crois insuffisant ; il faudrait y joindre des télescopes.

Quoique bien placé, il m’a été impossible d’entendre le drame, pour deux raisons : les sifflets d’abord, l’éloignement ensuite. Pensez alors aux quinze-cents spectateurs parqués derrière moi ; ils ont chanté, toussé, crié, sifflé, hurlé toute la soirée. Je n’ai saisi de la pièce que trois mots fataliques : 1812 — confiture — mort. Traduisez comme vous le voudrez ces mots et tirez-en les présages qui vous plairont. L’œuvre dramatique, qui pourrait s’appeler : Les cinq filles Massue ou Les quatre frères Vigier — l’affiche dit pourtant la Duchesse de Valbreuse, — est peut-être un chef-d’œuvre ; je laisse à d’autres le soin de faire comme le public. Voici ce que nous avons compris de visu. Il y a un père qui fait semblant de s’empoisonner pour faire condamner sa fille qui n’est pas sa fille ; celle-ci meurt de faim dans un cachot et ressuscite dans un bal masqué. Saisissez-vous la nouveauté de cette situation palpitante ? Quant à moi, je m’abstiens. Je crois que l’administration a agi comme les propriétaires qui mettent du papier à dix centimes le rouleau dans un appartement neuf ; il faut essuyer les murs.

Une pareille représentation ne pouvait se passer sans incidents burlesques ; ils ont été nombreux. Dans quelque chose parée du nom de prologue, on voit arriver une toute petite fille, on rit ; puis une seconde petite fille, on siffle ; puis une troisième petite fille, on crie ; puis une quatrième, une cinquième… Oh ! alors, il y eut un éclat de rire général, un éclat de rire stupéfiant de deux-mille personnes, suivi de sifflets, de cris, de huées, de vociférations qui firent un charivari indescriptible. C’est ainsi que furent accueillies les cinq filles du directeur ; celui-ci se promenait dans la salle en mordant sa longue moustache ; il était vert. Il composait, dit-on, un vaudeville lugubre intitulé : Grandeur et décadence des cinq filles artistes d’un papa directeur. Si M. Massue tient à utiliser ses cinq filles, je croie qu’il ferait mieux de les placer à son contrôle que de les exhiber sur scène. De semblables expositions ne sont possibles que dans une charge d’atelier, comme dans Jean qui rit. Que dirait-on si l’on voyait M. Paul Féval toujours flanqué de ses sept filles ? Dans un autre acte, la fille, qui n’est pas la fille, meurt dans sa prison. Au moment de trépasser, elle tomba si lourdement que sa tête frappa sur les planches de la scène en produisant un bruit sourd qui éveilla un terrible écho ; deux-mille boums ! coururent dans la salle et firent relever l’artiste qui, oubliant qu’elle devait être morte, se sauva aux grands éclats de rire du public. On a eu tous les scandales, même celui du bouquet lancé, au dernier acte, à la femme d’un des auteurs, — ils sont trois, — qui venait de zézayer une romance incompréhensible. Le gaz, honteux d’éclairer un tel spectacle, se mit à fuir près des guérites en question ; il fallut l’éteindre. Il n’y a pas jusqu’à Timothée Trimm, qui, découvert par la longue vue d’un titi placé à un kilomètre, — aux places à cinquante centimes, — fut interpellé et dut méditer sur Les ennuis d’une trop grande popularité

. Il n’y pas jusqu’à M. Massue qui s’attira les quolibets de la foule en faisant lui-même la police de sa salle.

Parmi les interprètes n’ont pas été sifflés : MM. Marchetti, Laferté, Barrère, Rosambeau ; ce n’est pas un mince éloge.

Il ne faudrait pas préjuger de cet article que je sois ennemi des nouvelles entreprises théâtrales. Au contraire, ne voulant pas juger celle-ci d’après les sifflets d’une première représentation, j’ai assisté à la seconde, où les protestations, pour être moins nombreuses, ont été plus significatives ; elles venaient du vrai, du seul public qui doit soutenir ce théâtre. Si je parais accabler le Grand-Théâtre-Parisien de mes sarcasmes, c’est que je mets en pratique le mot de Figaro : Hâtons-nous de rire de crainte de pleurer.

De tels essais stérilisent la liberté des théâtres et compromettent au plus haut degré la dignité de l’art dramatique.

Le Jockey 4 avril 1865

Extrait de l’Échos des clubs de Clément de Chaintré.

Lien : Retronews

Le Théâtre-Parisien est situé entre la gare de chemin du fer de Vincennes et la gare du chemin de fer de Lyon.

C’était il y a moins d’un an, une sorte de grand hangar dont M. Millaud était propriétaire. Qu’en ferait-il ? un dock, un hôtel ou un magasin de charbon ? Il était encore indécis quand M. Massue se présenta.

M. Massue est un de ces acteurs pères de famille, comme on en trouve encore quelques-uns dans les provinces les plus reculées. Sa femme joue les duègnes et ses cinq filles tiennent les autres emplois, depuis la grande coquette jusqu’au baby. Quelques frères et une demi-douzaine d’oncles et de cousins complètement la compagnie.

— Donnez-moi votre hangar, dit M. Massue à M. Millaud. J’ai sous la main un capitaliste qui l’ornera de banquettes et une troupe aguerrie qui y jouera la comédie sous les sifflets croisés des gares. Les places ne coûteront qu’un franc, mais il y en aura beaucoup, et nous partagerons la recette !

M. Millaud accepta, à la condition que Timothée Trimm [rédacteur en chef du Petit Journal de Millaud] aurait ses entrées.

Le Théâtre-Parisien, commencé sous ses augustes auspices, a donné cette semaine son prologue d’ouverture et son grand drame de début. La Duchesse de Valbreuse, tel est le titre de ce drame, plus sombre, à ce qu’il paraît, que la salle qui n’est pas claire. Deux-mille-cinq-cents voisins assistaient à la représentation. Ils ont applaudi, les gares on sifflé, et Timothée Trimm a déclaré qu’il ne manquait au nouveau théâtre qu’un corps de ballet. — Attendez quelques années ! lui a répondu M. Massue ; je vais m’occuper de marier mes filles !…

Le Messager des théâtres et des arts 6 avril 1865

Article de Louis-Félix Savard.

Lien : Retronews

Grand-Théâtre-Parisien. — Entre Lyon et Paris, prologue en un acte, de MM. Julien Deschamps et Émile Prat. — La Duchesse de Valbreuse, drame en cinq actes et un prologue, de MM. E. Ayasse, Julien Deschamps et Émile Prat. (Première représentation le 29 mars.)

Il a été, vous le savez, terriblement tumultueux le baptême de ce nouveau-né de la liberté des théâtres, — réellement le premier qu’elle ait enfanté, — et franchement il fallait bien s’y attendre au milieu de ce quartier populeux qui a nom le faubourg Saint-Antoine. Le peuple, le soir de l’ouverture, avait pris bruyamment possession de ce théâtre, — qui avant tout est sien, — et s’y était largement ébaudi ; il avait pris ses aises et ne s’était pas inquiété du reste. Les places louées lui importaient peu : à ses yeux, les retenir d’avance, c’était les accaparer à son détriment, et se basant sur ce paradoxe : La propriété, c’est le vol

, il s’y installait sans façon : elles étaient libres, cela lui suffisait ; il enjambait lestement les balustrades et répondait aux observations par cette traduction du logique primo occupanti : J’y suis, j’y reste !

Lorsqu’il ne s’agit que de deux, trois, dix personnes même qui ont envahi les places louées, on peut facilement les faire déguerpir ; mais quand c’est par centaines que l’on compte les spoliateurs, comment voulez-vous que l’on en vienne à bout ?

C’est précisément ce qui est arrivé mercredi : la foule était turbulente, elle rompit les digues, et il n’y eut pas de force assez puissante pour lutter contre elle. De là les plaintes, les déceptions imméritées, les colères, les récriminations. Ce n’est pas à nous de donner tort à de telles plaintes. Compris parmi les malheureux de mercredi, le Messager ne peut cependant avoir de rancune après les loyales explications qui nous ont été données ; mais cependant il ne peut blâmer ceux auxquels un mouvement de dépit a dicté des lignes légèrement acerbes. Le Messager a pris la chose en bon garçon : c’est en souriant qu’il a exprimé ses griefs. Passons donc.

Mais il est temps enfin que nous vous parlions un peu sérieusement de ce Grand-Théâtre-Parisien, qui n’est pas sans avoir droit à toutes les sympathies.

Nous avons bravement, vendredi, entrepris ce voyage : tout le bruit avait cessé ; il y avait du monde, — beaucoup même, — et l’ordre était parfait.

Le théâtre est situé au numéro 12 de la rue de Lyon ; la façade est simple, mais de bon goût : une étoile de feu indique l’entrée. Le vestibule est espacé, long, large ; le contrôle est à l’extrémité : une fois le détroit des contre-marques franchi, on se trouve dans un second vestibule où est le vestiaire, et l’on arrive à l’un des deux escaliers qui conduisent aux stalles et aux fauteuils d’orchestre ; deux autres, tout à fait indépendants de ceux-ci, donnent accès aux dernières places. Grâce à ces dégagements, il ne faut pas plus de deux minutes pour que la salle, — quelque pleine qu’elle soit, — puisse être complètement évacuée.

Examinons-la un peu à présent, cette salle dont l’ensemble n’a pas de précédent dans nos théâtres : nous n’avons jamais rien vu d’analogue. Figurez-vous un vaste rectangle, long de 48 mètres, large de 20. Le plafond est légèrement cintré, et, grâce à une légère saillie, les places à 50 centimes ont l’air de faire partie d’une immense loge de face qui prendrait au fond le tiers environ du vaisseau. La nudité des murailles disparaît sous des cartouches ornées de drapeaux et sur lesquelles sont inscrits les noms de la plupart de nos célébrités littéraires et musicales. La salle contient deux mille personnes ; il y a trente-sept stalles par rangée, cinq de plus qu’à l’Opéra ; les fauteuils dits grands confortables, — le mot va devenir à la mode, — sont cotés à 2 francs, les orchestres, à 1 franc, et les places d’amphithéâtre à 50 centimes. De plus, deux avant-scènes élégantes et rappelant un peu les dais d’églises, viennent rompre ce qu’il peut y avoir de monotone dans cette salle sans galerie. Par suite de la pente graduée du plancher, on voit parfaitement de tous les côtés, et, — chose extraordinaire, — on entend aussi bien tout à fait au fond qu’aux premiers rangs ; nous en avons fait l’expérience et nous avons été on ne peut plus surpris de cette étonnante sonorité. L’éclairage se compose de six beaux lustres et de plusieurs bras de lumière ; l’amphithéâtre, que l’on avait trouvé un peu dans l’ombre, va avoir aussi très-incessamment sa bonne part de jour.

Quelques mots également sur la scène : elle a 11 mètres d’ouverture de rideau et 18 mètres de profondeur ; la hauteur est proportionnée au reste ; une double rampe, composée de 62 becs de gaz en tout, l’éclaire admirablement ; quant à ses aménagements intérieurs, ils sont des mieux agencés, des plus commodes : loges aérées, foyer, couloirs de dégagement, riels n’y manque ; les artistes, en somme, sont là comme les poissons dans l’eau.

Que vous dirons-nous de la pièce maintenant ? Nous avouons humblement nous en être peu préoccupé cette fois : l’aspect grandiose de cette salle, qui a quelque chose de vertigineux et fait songer aux constructions romaines, cette masse grouillante de têtes, toute la bizarrerie enfin de cette splendide réalisation du véritable théâtre populaire, dans lequel, au moyen du contact immédiat des spectateurs, peut s’établir ce courant électrique qui triple les impressions, tout cela tenait trop nos yeux en éveil pour que nos oreilles ne se ressentissent pas un peu aussi de ces puissantes distractions.

Le prologue d’ouverture, Entre Lyon et Paris, est très suffisant. Mlles Atala, Jeanne et Lucile Massue en font très agréablement les frais, — la première en personnifiant le nouveau théâtre, et les deux autres, le public, sous la forme de deux voyous. Le drame, la Duchesse de Valbreuse, n’est pas sans défaut ; mais, entre nous, c’est assez bon pour essuyer les plâtres ; on regarde trop pour écouter. Le sujet principal en est l’éternelle substitution d’enfant, qui nous a été rabâchée sur tout les tons : il n’est pas trop mal traité du reste et nous ne détestons pas, pour notre part, ces jeunes gens, — les quatre fils Aymon, — qui protègent l’innocence persécutée et défendent la pauvre déshéritée, une Cendrillon qui finit, grâce à eux, et à un tatouage qu’elle a sur le bras, par reconquérir son titre du duchesse. La pièce a quelques heureuses qualités : elle est bien montée ; les décors sont jolis et parfaitement en rapport avec l’apparence propre et même cossue du théâtre ; elle n’est pas mal jouée aussi : M. Marius surtout y est très remarquables dans un rôle à la Chilly ; il est véhément, terrible, plein de vigueur ; M. Marchetti a beaucoup de chaleur et de distinction ; M. Paul Massue est très amusant dans le rôle du comique de la chose, sur l’existence duquel les confitures paraissent avoir une très grande influence ; Mlle Rosa Dorès est touchante, et la gentillesse extrême des cinq sœurs Massue ne laisse pas que de faire l’ornement du prologue : nommons encore, par la même occasion, Mmes Alix Franat et Amélia, MM. Laferté, Maxwell et Rosambeau. Les costumes ont un certain éclat : le bal masqué du cinquième acte, où le traître est démasqué, offre un coup-d’œil brillant : on y applaudit grandement la danse de M. Victor Gobillot, un chorégraphe habile, et de Mme Morlot. L’orchestre n’est pas mauvais : il est composé de 30 musiciens, dirigés par M. Borssat, qui a, pour la circonstance, composé quelques airs très goûtés et dont les pieds des titis accompagnent joyeusement le refrains : cela suffit pour empêcher qu’on entende les sifflets des locomotives voisines, — ce sont les seuls aujourd’hui qui retentissent dans la salle ; mais que voulez-vous ? rien n’est sacré pour la vapeur !…

Cette tentative a tout pour réussir, et elle réussira, nous l’espérons, nous le souhaitons de bon cœur : nous l’avons prise ab ovo ; nous l’avons suivie dans ses péripéties, nous avons le premier annoncé sa mise à exécution et l’on nous trouvera toujours des premiers prêt à l’encourager, à la défendre, à la soutenir, tant toutefois que la direction ne s’écartera pas du but qu’elle se propose et persévérera dans ses bonnes intentions.

Il y a encore beaucoup à faire, sans doute ; mais M. Alfred Massue est homme de métier ; il ne sera pas long, dès qu’il le faudra, à faire machiner la scène, à flanquer la salle de loges et de galeries ; le principal pour le moment, c’est le répertoire : il faut en bannir totalement le drame intime ; le public a beau bien voir et bien entendre, la vastité de la salle l’empêche d’être en rapport direct avec les artistes, de suivre leurs jeux de physionomie : la perspective est utile, mais pas trop n’en faut, et cet éloignement qui est un avantage dans les théâtres lyriques, devient ici un inconvénient auquel on peut facilement remédier en jouant des vaudevilles tapageurs, des opérettes bruyantes, des drames à grands effets, des pantomimes, des ballets, le tout avec accompagnement de chansons et de coups de fusil. Du reste, M. Massue avait compris cela : le drame actuel devait primitivement porter le titre populaire des Enfants de Paris ; ce ne fut qu’aux dernières répétitions que l’on s’aperçut que les auteurs avaient complètement dévié de la voie qu’on leur avait indiquée, et qu’il fut résolu que la Duchesse de Valbreuse prendrait possession de l’affiche. C’est une leçon pour M. Massue, il en profitera : il connaît son public et il n’oubliera pas que lorsqu’on a affaire à des gens qui peuvent se trouver placés à un demi-hectomètre de la scène, il faut leur servir, avant tout, des pièces à longue portée, leur exhiber en un mot comme qui dirait des spectacles rayés.

Le Temps 6 mai 1865

Dimanche 7 mai, à deux heures, M. Alexandre Dumas inaugurera les Entretiens populaires, au Grand-Théâtre-Parisien, rue de Lyon. Le célèbre romancier a choisi pour sujet de cette conférence qui sera faite au bénéfice de la Société de sauvetage, le récit des aventures de la goélette l’Emma pendant la compagne des Deux-Siciles.

On peut se procurer des billets d’avance au théâtre.

Le Messager des théâtres et des arts 28 mai 1865

Début de l’article d’E. Boursin.

Lien : Retronews

Grand-Théâtre-Parisien. — Les Gardes forestiers, drame en cinq actes, de M. Alexandre Dumas. — (Première représentation à Paris le 25 mai.)

Je n’ai jamais beaucoup aimé les romans retournés en comédie ou en drame ; cela m’a toujours paru faire preuve, chez un auteur, de grande économie : c’est l’histoire de sa redingote, dont on coupe les pans pour s’en faire un gilet, ou une veste.

Certes, ce n’est pas là le cas de M. Alexandre Dumas, car le drame Les Gardes Forestiers, représenté, jeudi, sur la scène du Grand-Théâtre-Parisien, a précédé Catherine Blum, l’un des romans les plus saisissants de l’inépuisable conteur. M. Alexandre Dumas a pris sa première œuvre, il l’a caressée comme un enfant aimé, il a cherché pour elle toutes les délicatesses du sentiment, il l’a entourée de toutes les prévenances de l’art dramatique, de toutes les splendeurs et les richesses de la mise en scène, et en a fait un drame vrai, d’un intérêt immense, et qui émeut jusqu’aux larmes. […]

Le Temps 12 juin 1865

Extrait de la Revue théâtrale de Louis Ulbach.

Lien : Gallica

On annonce que le Grand-Théâtre-Parisien va passer en revue les principales pièces du répertoire de l’auteur des Girondins. Si cette revue est faite avec le soin de mise scène et le choix des interprètes qu’elle exige, l’idée sera fructueuse ; si elle échouait, il ne resterait rien de plus à tenter ; il faudrait renoncer à cette utopie d’un théâtre spécial, et associer, comme je le souhaite, les travailleurs aux émotions que se réservent les oisifs.

Croit-on, par exemple, pour le dire en passant, que le Supplice d’une femme ne serait pas aussi bien compris rue de Lyon que rue de Richelieu ? Cette pièce simple, forte, qui remue sous une forme saisissante des sentiments sacrés pour tous, ferait vibrer dans le cœur d’un public plus jaloux des droits de la famille, étranger à la casuistique mondaine, aux compromis de la bonne compagnie, une émotion généreuse. Je m’étonne que M. Girardin, ce théoricien de la liberté, qui n’admet le monopole qu’en matière de collaboration, n’ait pas eu l’idée d’une tentative de ce genre. Mais, en attendant, nous avons, au Grand-Théâtre-Parisien, une œuvre récente d’Alexandre Dumas père, une œuvre inconnue à Paris, et représentée pour la première fois au Grand-Théâtre de Marseille, le 23 mars 1858. Pourquoi Paris n’a-t-il pas eu la primeur de ce drame ? c’est ce que je ne saurais dire, et c’est ce que l’auteur n’a pas expliqué dans le 13e volume de son théâtre, qui renferme, les Gardes-forestiers.

Quoi qu’il en soit des motifs qui ont présidé à cet essai de décentralisation dramatique, la reprise du drame au Grand-Théâtre-Parisien continue en quelque sorte l’expérience. Ce n’est pas encore la capitale, et ce n’est plus tout à fait la province.

Le succès avait été complet à Marseille ; il a été très grand au débarcadère de Paris. La pièce a toutes les qualités et tous les défauts du maître. Une exposition vive, pittoresque, amusante, un commencement d’action lent, un peu embarrassé, une péripétie dramatique dont tous les détails se dégagent avec un naturel apparent, et enfin un dénouement serré, pressé, logique dans sa subtilité, très attendu pour le fond, très inattendu pour les accessoires. [S’en suit le compte-rendu critique de la pièce.]

La Presse théâtrale 22 juin 1865

Article d’A. Hernette.

Lien : Retronews

Quelques journaux ont annoncé que le Grand-Théâtre-Parisien de la rue de Lyon, après les conférences d’Alexandre Dumas, allait avoir la primeur d’un grand opéra de G. Duprez, intitulé : Samson. Bien que cette nouvelle me paraisse avoir besoin de confirmation, avant d’être accueillie comme une vérité, je n’hésite pas à déclarer combien je serais heureux d’entendre exécuter, dans des conditions normales, cette œuvre dont je connais quelques fragments, et sur laquelle le grand artiste compte, avec raison, pour ajouter un nouveau fleuron à sa grande renommée. Duprez est une expression musicale. Il y a trois hommes en lui : le chanteur qui, maintenant, appartient à l’histoire de la musique, laquelle lui a assigné une assez belle place ; le professeur, ses élèves Mmes Miolan, Caroline Duprez, Battu, la pépinière d’artistes qu’il forme dans son petit temple de la rue Turgot, les conseils que lui demandent tous les jours les chanteurs en renom, prouvent que, dans cette partie, il n’est pas le dernier venu ; et enfin, le compositeur, imparfaitement jugé dans son opéra Joanita, dont les situations, peu en rapport avec son tempérament énergique, ne lui ont pas permis de se révéler tel qu’il est.

La France est ainsi faite qu’il semble qu’elle ne veuille pas reconnaître à Aristide trop de motifs pour mériter le surnom de Juste. Parce que Duprez est un grand chanteur, beaucoup lui refusent, sans examen, le génie de l’invention. À ce compte là, ces mêmes critiques devraient aussi nier Shakespeare et Molière. Pour moi, et tous ceux qui les connaissent partagent mon avis, je suis persuadé que, si Samson, et un autre grand ouvrage de Duprez, Jeanne d’Arc, que j’ai eu le bonheur de connaître également, apparaissent jamais à la douce lumière, la puissante individualité de G. Duprez brillera sous son véritable jour, et la France comptera un grand compositeur de plus.

La Semaine musicale 22 juin 1865

Au mois de septembre prochain, M. Duprez, le grand chanteur, fera représenter un opéra de sa composition au Grand-Théâtre-Parisien. Cet opéra a pour titre Samson. M. Duprez choisira lui-même ses interprètes, qui seront engagés pour cette circonstance.

Le Petit Journal 16 juillet 1865

Article de Joseph Méry.

Lien : Gallica

Le Grand-Opéra populaire

L’art, a-t-on dit, n’a jamais assez de temples dans la monde, et l’art musical plus qu’aucun autre, l’art civilisateur par excellence. Si la mélodie courait les rues comme l’esprit, les sergents de ville donneraient leur démission.

Alexandre Dumas, que notre illustre Michelet appelle avec raison une des forces de la nature, a donné la vie et la popularité à un théâtre nouveau, qui devrait bien se nommer Théâtre-Dumas. Ce nom sera le sien un jour ; en attendant, c’est le Théâtre-Parisien.

Lorsqu’un été précoce coupait les queues à tous tes théâtres, Dumas remplissait de foule le Théâtre-Parisien, tantôt par l’attrait de ses merveilleuses causeries, tantôt par son beau drame si émouvant, les Gardes forestiers.

À cause de cette initiative glorieuse, prise par le premier de nos auteurs dramatiques, le Théâtre-Parisien sera toujours un théâtre de drame, et aujourd’hui, un autre écrivain populaire, M. Bouchardy, arrive après Dumas et donne à cette scène Jean le Cocher. C’est une œuvre de circonstance.

Mais en laissant au drame la moitié de la semaine, le Théâtre-Parisien donnera l’autre moitié à la musique. Il sera le Grand-Opéra populaire. Réjouissez-vous donc, jeunes prix de Rome, âgés de quarante à cinquante ans, et encore inédits aujourd’hui !

M. Millaud, esprit, artiste, malgré son génie financier, M. Millaud qui réussit toujours parce qu’il est doué de l’intelligence, mère du bonheur, a confié l’administration de son Théâtre-Parisien à un directeur très habile : c’est M. Massue qui a fait ses premières armes sous notre tant regretté Bocage, le modèle des directeurs.

Un heureux hasard a fait rencontrer chez M. Millaud, M. Massue et notre illustre Duprez, le Rubini de la France, le professeur de tous les élèves devenus maîtres aujourd’hui.