Texte

Les lettres de Jeanne d’Arc et la prétendue abjuration de Saint-Ouen

par

(1911)

Éditions Ars&litteræ © 2017

Avant-propos1

Ajouter quelque chose de nouveau à tout ce que l’on a écrit sur Jeanne d’Arc semblait impossible ; et cependant l’accueil fait aux Reliques de Jeanne d’Arc, ses lettres2, montre l’intérêt que suscitent les moindres détails de cette merveilleuse existence.

Vous rendez un bien grand service aux historiens — m’écrivait M. Germain Lefèvre-Pontalis3 — en leur offrant, ainsi rapprochés, ces documents splendides.

Les lettres de Jeanne d’Arc étaient peu connues, et jamais n’avait été élucidée la question de sa signature. Lorsqu’on les avait publiées, ce n’était qu’à titre d’illustration ; et cependant, mieux étudiées, elles peuvent jeter un rayon de lumière sur toute une partie de la vie de Jeanne.

Si, de tous les côtés et de tous les milieux, m’est venu le témoignage du très grand intérêt que l’on prenait aux lettres de Jeanne d’Arc, j’ai vu aussi, par les questions posées, les détails réclamés, que je n’avais fait qu’aborder le sujet. Des regrets aussi m’étaient exprimés que je n’eusse pas donné à la reproduction des lettres une plus grande perfection.

Ne pas répondre à ces désirs serait manquer à tout ce que nous impose le si précieux héritage de famille que nous possédons.

Des documents aussi exceptionnels que les lettres de Jeanne d’Arc doivent être conservés avec un soin jaloux. Les montrer, les déplier, les exposer à la lumière, c’est venir en aide au temps pour hâter l’œuvre de destruction. Et cependant tous les admirateurs de la Pucelle aimeraient à contempler ces lettres ! Les paléographes le désireraient peut-être encore plus vivement !

J’entends encore l’un d’eux me dire : Songez, Monsieur, à ce que serait une lettre de Charlemagne ! Combien une lettre de Jeanne d’Arc n’est-elle pas d’un prix plus inestimable !

Grâce aux procédés de M. Marty4, nous leur offrons des fac-similés qui donnent l’illusion de la réalité5. On y trouve non seulement l’écriture, les signatures, mais on croit avoir sous les yeux le papier du XVe siècle, et l’on y voit les déchirures, les taches, les sceaux brisés ; en un mot, tout ce qui est l’œuvre du temps.

La ville de Reims ne s’est jamais consolée de ce que, vers 1628, les échevins aient pu se dessaisir des lettres en faveur de Charles du Lys ; aussi, en 1903, Charles Arnould, maire de Reims, faisait-il demander si l’une des lettres, au moins, ne pourrait être rendue à Reims, disant que, pour l’obtenir, aucun sacrifice ne paraîtrait trop élevé6. Cette démarche, faite auprès du marquis de Maleissye, montre à quel point tous les Français, quelles que soient leurs opinions, sont unis dans le culte de Jeanne d’Arc.

D’Amérique venaient également des propositions pour acquérir ce précieux trésor. Il est inaliénable ; mais toutes ces demandes sont un motif de plus pour que, d’une manière aussi complète que possible, nous cherchions à faire connaître les lettres de Jeanne d’Arc ; et, en même temps, nous en tirerons les conséquences historiques.

C. M.

Lettre du père Hertzog7

Rome, 23 juin 1911.

Monsieur le Comte,

J’ai l’honorable mission de vous transmettre cette réponse et ce remerciement de Sa Sainteté, qui sera pour vous, je n’en doute pas, la plus grande récompense de tous vos travaux.

C’est le samedi 17 que j’ai présenté, en audience privée, au Saint-Père votre beau volume, lui en donnant l’explication. Sa Sainteté a voulu de suite le parcourir, examiner les reproductions si parfaites des lettres et surtout de la signature, et a beaucoup admiré tout l’ensemble du travail.

Très spontanément, le Saint-Père m’a dit vouloir vous remercier par un mot venant de lui-même ; vous voyez qu’il n’a pas tardé à réaliser sa promesse.

Mercredi matin, j’avais l’honneur de lui présenter notre communauté ; en me voyant, il a fait comme un geste d’excuse de n’avoir encore rien envoyé et m’a dit ces paroles qui vous toucheront :

J’ai déjà préparé la minute, mais n’ai pas encore eu le temps de la recopier !…Je vous offre encore, Monsieur le Comte, mes respectueuses félicitations et y joins l’expression de mes sentiments les plus dévoués.

X. Hertzog.

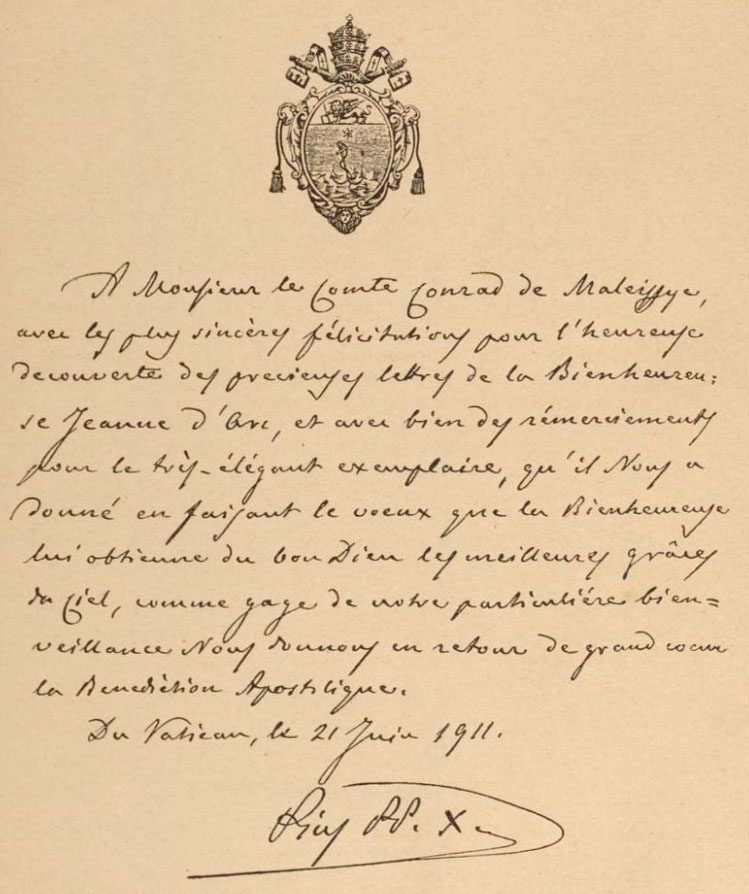

Lettre de Sa Sainteté Pie X

À monsieur le comte Conrad de Maleissye, avec les plus sincères félicitations pour l’heureuse découverte8 des précieuses lettres de la Bienheureuse Jeanne d’Arc, et avec bien des remerciements pour le très-élégant exemplaire qu’il Nous a donné en faisant le vœux que la Bienheureuse lui obtienne du bon Dieu les meilleures grâces du ciel, comme gage de notre particulière bienveillance Nous donnons en retour de grand cœur la Bénédiction Apostolique.

Du Vatican, le 21 juin 1911.

Pius SS. X.

Lettre de Mgr Touchet9 évêque d’Orléans

Monsieur le Comte,

De cette fois, j’ai lu et relu votre volume sur la bienheureuse Jeanne d’Arc. Vous m’avez absolument conquis. Il sera désormais impossible d’écrire une

Vie de Jeannesérieuse et vraie sans tenir compte de votre contribution.Rien de plus démonstratif ne se pouvait rêver sur ce point obscur de la prétendue abjuration de Saint-Ouen. Merci et merci !…

Veuillez agréer, Monsieur le Comte, mes très sincères respects.

✝ Stanislas,

évêque d’Orléans.Orléans, 21 juin 1911

Préface de M. Gabriel Hanotaux10 de l’Académie Française

M. le comte de Maleissye, descendant de Charles du Lys, petit-neveu de Jeanne d’Arc, possède trois lettres originales de la Pucelle. Ces lettres, adressées par la Pucelle aux échevins et bourgeois de Reims, ont été, au XVIIe siècle, remises par les autorités de cette ville à Charles du Lys et elles sont conservées, depuis lors, dans les archives de la famille.

M. le comte de Maleissye ne s’est pas montré un gardien inattentif et, si j’ose dire, oisif de cet incomparable trésor : sa vigilance pieuse s’est penchée, avec une application intense, sur ces documents qui reflètent de si près l’âme de Jeanne d’Arc. Il les a étudiées, non pas seulement comme des titres de famille, mais comme des reliques. À force de les contempler, de les scruter, il en a perçu, avec une divination — où il entre de la gratitude, — le sens intime ; il leur a découvert une valeur historique, ignorée jusqu’à lui.

Il a tiré de cette étude les éléments d’une enquête très serrée et des conclusions très nettes sur l’un des points les plus importants de l’histoire de Jeanne d’Arc : Jeanne d’Arc savait-elle signer ? Savait-elle lire et écrire ?

J’irai tout de suite jusqu’au bout des conséquences que M. de Maleissye a tirées de ses ingénieuses recherches : si, comme il l’affirme, en s’appuyant sur les plus fortes présomptions, Jeanne d’Arc savait signer et même lire et écrire, le fait quelle n’a pas mis son nom au bas du fameux document de l’abjuration — lors de la cérémonie dérisoire du cimetière de Saint-Ouen — suffit pour établir quelle n’a pas abjuré : toute la scène n’aurait été qu’une infâme comédie, arrangée, pour tromper les contemporains et la postérité, par l’évêque Cauchon, par le cardinal de Winchester et par les autres meneurs du procès.

Avant de brûler le corps de Jeanne on a tenté de flétrir l’âme. On a préparé, avec un art diabolique, la cérémonie de la rétractation et le procès-verbal falsifié de cette duperie. Ainsi on obtenait un double avantage : Jeanne, en désavouant sa mission divine, détruisait elle-même l’appui moral qu’elle avait apporté à la cause de Charles VII ; en outre, niant le caractère céleste de sa mission, elle se condamnait elle-même ; il suffisait d’un incident de procédure pour que, selon le mot de Cauchon, on sût bien la rattraper

et la faire tomber au piège si perfidement tendu ; cet incident, ce fut la reprise des habits d’homme. Jeanne, en les revêtant, était passible des peines de relapse. Les Anglais avaient ainsi toute satisfaction : la pauvre fille s’était portée d’elle-même au bûcher.

Cette manœuvre, exécutée hardiment au grand jour, a trompé les contemporains ; elle a trompé l’histoire. Il a été admis, pendant plusieurs siècles, que Jeanne d’Arc, dans un moment d’abandon et de faiblesse, mise en présence de la mort par le feu, avait fléchi, avait abjuré. L’étude plus exacte et plus attentive des documents et, surtout, une connaissance plus approfondie du caractère de Jeanne avaient cependant mis en garde la plupart des historiens récents de Jeanne d’Arc. Mais, si les arguments contraires à la thèse de l’abjuration étaient assez nombreux et assez forts pour incliner les esprits vers ce sentiment, ils n étaient pas assez décisifs pour apporter une certitude. Or, cette certitude, M. de Maleissye entend la dégager de l’étude nouvelle à laquelle il a soumis les lettres originales de Jeanne, tant celles qui sont en sa possession que celles qui sont conservées aux archives de Lille et aux archives de Riom.

Je laisse au lecteur le soin de suivre la démonstration si forte exposée dans le présent ouvrage ; il aura le plaisir de reprendre, pied à pied, les voies par lesquelles a passé l’auteur. Ce que je veux dire ici, c’est que l’ingéniosité de la découverte me paraît de nature à éclairer d’un jour entièrement nouveau l’histoire de l’héroïne. Il était, pour ainsi dire, impossible d’admettre moralement que Jeanne se fût menti à elle-même ; aujourd’hui que la preuve matérielle arrive, on ressent comme une plénitude de joie à contempler l’admirable unité d’intelligence et de caractère de la noble enfant.

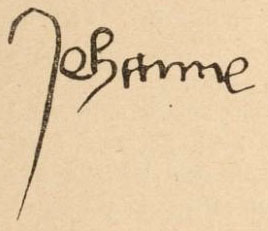

Ainsi, la main de Jeanne d’Arc, la main qui tenait l’étendard, celle qui tenait l’épée de Fierbois, a écrit ce nom, son nom, au bas de ces lettres ! D’elle, il ne reste plus rien : pas une image, pas une relique. Les Anglais ont brûlé son corps et jeté ses cendres au pont de Rouen ; rien. Ou plutôt une seule chose : ce procès abominable qui condamne les juges et qui la montre si grande. Un procès et un nom. Or, ce nom, le voilà, répété trois fois : Jehanne, Jehanne, Jehanne ; et voici le papier que sa main toucha, que ses yeux regardèrent, où son cerveau s’appliqua : ces témoins surgissent, du fond de l’histoire, pour nous dire qu’elle fut et ce qu’elle fut.

Jeanne d’Arc, en arrivant à Chinon, ne savait, selon sa propre expression, ni A ni B. Dans la hâte de l’entreprise sur Orléans et de la marche sur Reims, elle ne put rien apprendre que les armes et la cour ; et c’est un fait assez extraordinaire que l’aisance avec laquelle cette jeune paysanne des Marches de Lorraine occupe, d’emblée, l’autorité et le rang dus à sa mission.

Mais, dans l’hiver de 1430, comme l’intrigue a brisé son élan et l’attarde aux loisirs douloureux des châteaux de la Loire, elle apprend à signer d’abord et, probablement, à lire et à écrire. De telle sorte quelle peut confirmer, de son propre seing, l’exposé de ses conceptions politiques, — si différentes de celles de Charles VII, — adressé par elle à ses bons amis et chauds partisans les bourgeois de Reims ; de telle sorte que, au procès, elle peut lire de ses yeux et réfuter pied à pied le réquisitoire de ses adversaires érigés en juges ; de telle sorte que, au cimetière de Saint-Ouen, son refus de signer apporte, au tribunal de l’histoire, la plus pathétique des protestations contre les machinations de ses ennemis.

Elle sait signer et elle ne signe pas. Donc elle n’a pas abjuré.

Jeanne est restée fidèle à elle-même. Sur cette figure, il ne reste plus une ombre. L’étonnante vivacité intellectuelle de cette nature toute spontanée, l’unité et la pureté de sa pensée apparaissent dans ses réponses aux juges ; comme elles s’affirment, partout et toujours, dans ses conversations, dans ses réparties, dans ses conseils, dans ses jugements. Partout et toujours, c’est la même verve, la même sérénité, la même promptitude joyeuse, — le trait toujours vivant et toujours vibrant ; partout, et au-dessus de tout, c’est le même bon sens, la même raison, la même clarté. Mais si cet ensemble de faits nous permet d’entendre, en quelque sorte, l’accent de son âme, combien l’émotion sera plus intense si l’on sent que, sur ce papier, qui témoigne pour elle, son haleine et son âme ont passé !

Remercions M. le comte de Maleissye : il doit beaucoup à Jeanne d’Arc, Jeanne d’Arc lui devra quelque chose. Tous ceux qui liront ces pages, tous ceux qui regarderont — grâce à la consciencieuse fidélité de la reproduction de M. Marty — les cinq lettres originales de Jeanne, élargiront le cercle de leurs émotions nobles. Ces jambages tracés, d’abord d’une main hésitante, puis d’une main plus ferme, mais toujours avec une élégance et une grâce charmantes, sont vivants. Ils parlent, ils disent l’intelligence et ils disent l’âme.

Dans une histoire si magnifique et si mystérieuse, pouvait-on espérer une découverte à la fois plus lumineuse et plus émouvante ?

Gabriel Hanotaux.

Les lettres de Jeanne d’Arc et la prétendue abjuration de Saint-Ouen

I. Examen des signatures

Des nombreuses lettres qu’écrivit la Pucelle, cinq seulement nous sont parvenues en original. Si toutes les autres ont disparu dans le naufrage général de ce qui se rattache à Jeanne d’Arc, l’histoire, heureusement, nous a transmis le texte de ces lettres où se peint admirablement l’esprit vif, alerte, de Jeanne ; toutes accusent une personnalité très marquée, un caractère plein d’énergie et de décision.

Des cinq lettres qui nous ont été conservées, trois sont signées, deux ne le sont pas. Elles sont présentées par ordre chronologique, et, pour chacune, nous donnons les fac-similés, non seulement du texte, mais aussi du verso où se trouve la suscription.

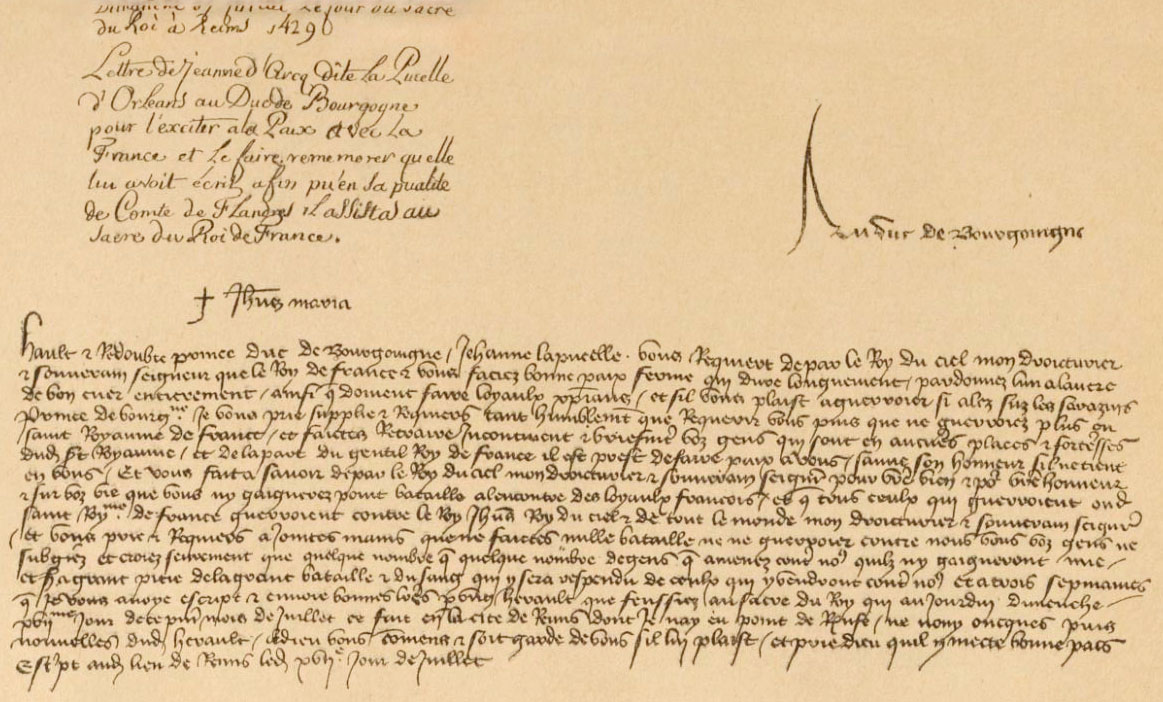

1. Lettre de Jeanne au duc de Bourgogne, écrite à Reims le jour du sacre du roi (17 juillet 1429)11

✝ Jhesus Maria12.

Hault et redoubté prince duc de Bourgoigne, Jehanne la pucelle vous requiert de par le Roy du ciel mon droicturier // et souverain seigneur que le Roy de France et vous faciez bonne paix ferme qui dure longuement, pardonnez l’un à l’autre // de bon cuer13 entièrement, ainsi que doivent faire loyaulx christians, et s’il vous plaist à guerroier si alez suz les Sarasins. // Prince de Bourgoingne, je vous prie, supplie et requiers tant humblement que requérir vous puis que ne guerroiez plus ou // saint Royaume de France, et faictez retraire incontinent et briefment voz gens qui sont en aucunes places et forteresses // du dit saint Royaume, et de la part du gentil Roy de France il est prest de faire paix à vous, sauvé son honneur, s’il ne tient // en vous14, et vous fait à savoir de par le Roy du ciel mon droicturier et souverain seigneur pour votre bien et pour votre honneur // et sur voz vie que vous n’y gaignerez point bataille à l’encontre des loyaulx francois, et que tous ceulx qui guerroient ou dit // saint Royaume de France guerroient contre le Roy Jhesus Roy du ciel et de tout le monde mon droicturier et souverain seigneur ; // et vous prie et requiers à jointes mains que ne faictes nulle bataille ne ne guerroies contre nous, vous, voz gens, ni // subgiez15 et croiez seurement16 que quelque nombre17 de gens que amenez contre nous qu’ilz n’y gaigneront mie18 et sera grant pitié de la grant bataille et du sang qui y sera respendu de ceulx qui y vendront19 contre nous et à trois sepmaines // que je vous avoye escript et envoié bonnes lettres par ung hérault que feussiez au sacre du Roy qui aujourd’hui dimenche //, XVIIe jour de ce présent mois de juillet ce fait en la cité de Reims, dont je n’ay eu point de réponse, ne n’ouy oncques20 puis // nouvelles dudit hérault, à dieu vous commens21 et soit garde de vous s’il lui plaist, et prie Dieu qu’il y mette bonne pais. // Escript du dit lieu de Reins le dit XVIIe jour de juillet.

Cette lettre ne porte aucune signature. Elle est écrite sur parchemin.

Sur le verso, on lit comme suscription : Au Duc de Bourgoigne et des annotations historiques de la main d’un des Godefroy, archivistes de père en fils, à Lille, pendant deux siècles.

Cette lettre est admirable de dignité et de jugement politique.

Jeanne y supplie le duc à mains jointes

d’entendre sa requête et son conseil :

Quant au noble roi de France, il est prêt à faire la paix avec vous, sauf son honneur, si vous ne vous y refusez. Et je vous fais savoir de par le Roi du ciel […] que vous n’y gagnerez pas de bataille, etc.

C’était en quelque sorte prédire l’avenir, car les Bourguignons échouèrent devant Compiègne.

Mais à quelles conditions, nous dit M. Hanotaux22, veut-elle la paix avec le duc, cette paix entre Français ?… Un désaccord — non assez remarqué — existe à ce sujet, entre la conception de Jeanne et celle des conseillers de Charles VII. Ici encore la qualité, la rectitude d’esprit de la Pucelle se signale avec une autorité essentielle. Elle considère comme le premier gage des sentiments du duc, s’il veut réellement la paix, l’hommage qu’il doit au chef de la famille et au chef de l’État, en pleine cérémonie du sacre.

Dans sa pensée, il ne s’agit nullement d’une négociation entre deux égaux, mais bien d’une réconciliation de famille qui commence par un acte de soumission du vassal à l’égard du souverain. Or, voilà précisément ce que ne voulait à aucun prix le duc de Bourgogne ; il prétendait, au contraire, dénouer les liens de vassalité qui l’attachaient à la couronne de France ; il visait à l’indépendance ; et c’est ce que les conseillers du roi, en cela si différents de Jeanne, consentaient à lui accorder, pour prix de cette pacification qui était devenue leur unique pensée.

Philippe le Bon se dérobe ; ayant entre les mains les propositions du roi et les lettres de la Pucelle, il se retourne du côté des Anglais.

C’est ainsi qu’à propos de cette lettre M. Hanotaux fait ressortir la haute conception de Jeanne sur la royauté pour sauvegarder l’unité française.

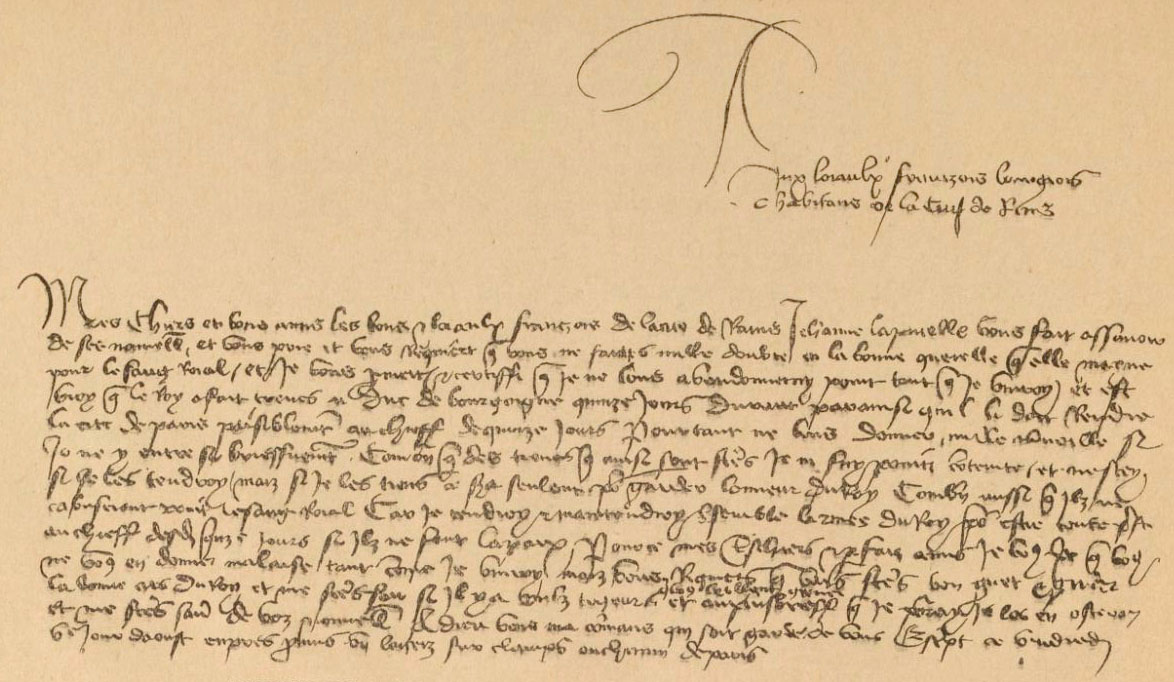

2. Lettre de Jeanne aux habitants de Reims (environs de Paris, 6 août 1429)23

Aux loiaulx franczois bourgeois

habitans en la cité de Rains.

Mes chiers et bons amis les bons et loiaulx franczois de la cité de Rains, Jehanne la pucelle vous fait assavoir // de ses nouvelles et vous prie et vous requiert que vous ne faictes nulle doubte24 en la bonne querelle que elle mayne // pour le sang roial ; et je vous promeit et certiffi que je ne vous abandonneray point tant que je vivroy et est // vroy que le Roy a fait trèves au duc de bourgoigne quinze jours durant par ainsi qu’il li doit rendre // la cité de paris paisiblement au chieff de quinze jours25. Pourtant ne vous donnez nulle mervoille si // je ne y entre si brieffvement ; combien26 que des trèves qui ainsi sont faictes je ne suy point conteinte, et ne scey // si je les tendroy ; maiz si je les tiens ce sera seulement pour garder l’onneur du Roy ; combien aussi que ilz ne // cabuseront point le sang roial27 car je tendroy et maintendroy esemble l’armée du Roy pour estre toute preste au chieff28 des dis quinzes jours si ilz ne font la pais. Pour ce mes très chiers et parfais amis je vous prie que vous //ne vous en donnés malaise29 tant comme je vivroy maiz vous requiers que vous faites bon guet et gardés // la bonne cité du Roy et me faites savoir se il y a nulz triteurs30 qui vous veillent grever31 et au plus brieff que je pourray je les en osteray // et me faites savoir de voz nouvelles. A dieu vous commans qui soit garde de vous. Escript ce vendredi // 6e jour d’aoust enpres provins un logeiz sur champs ou chemin de paris32.

Cette lettre, écrite dix-neuf jours après celle au duc de Bourgogne, ne porte également aucune signature.

La Pucelle commence à ouvrir les yeux : c’est le moment où elle exhale ses premières plaintes à ses amis de Reims qui craignent d’être abandonnés.

Comme le fait observer M. Hanotaux, cette lettre exprime, avec une netteté absolue, l’opinion de Jeanne sur les trêves et sur la politique du roi et de ses conseillers : preuve incomparable, dit-il, du génie divinatoire de Jeanne d’Arc : dans ces circonstances où ses voix ne la guident pas, elle découvre, mieux que les plus fins limiers, la tactique décevante et les avances illusoires du Bourguignon33

.

Du côté de la suscription, on remarque ce qui reste du sceau et la manière dont on avait disposé la cire en forme de croix.

Sous la cire se fixait un ruban qui entourait la lettre en passant par les six petites coupures que l’on voit très distinctement ; le passage du ruban se retrouve sur toutes les lettres.

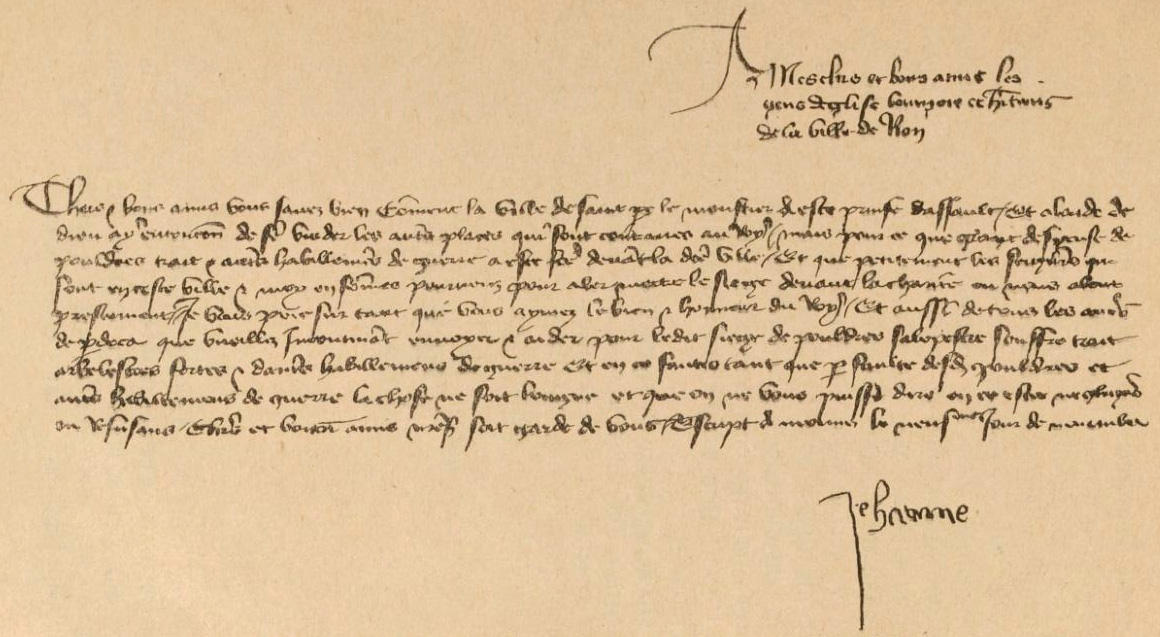

3. Lettre de Jeanne aux habitants de Riom (Moulins, 9 novembre 1429)34

A mes chers et bons amis les gens d’église, bourgeois et habitans de la ville de Riom.

Chers et bons amis vous savez bien comment la ville de saint perre le moustier35 a esté prinse d’assault ; et a l’aide de // Dieu ay entention de faire vuider les autres places qui sont contraires au Roy ; mais pour ce que grant despens de // pouldres, trait et autres habillemens36 de guerre a este faite devant la dite ville, Et que petitement les seigneurs qui // sont en ceste ville et moy en sommes pourveuz pour aler mettre le siège devant la charité ou nous alons // prestement. Je vous prie sur tant37 que vous aymez le bien et honneur du Roy, Et aussi de tous les autres // de par deçà que38 vueillez incontinant envoyer et aider pour le dit sieige de pouldres salepestre souffre trait // arbelestres fortes et d’autres habillemens39 de guerre, Et en ce faictes tant que par faulte des dites pouldres et // autres habillemens40 de guerre la chose ne soit longue, et que on ne vous puisse dire en ce estre negligens // ou refusans, Chers et bons41 amis notre Seigneur soit garde de vous, Escript à Molins le neufme jour de novembre.

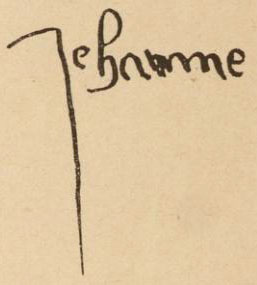

Signé : Jehanne.

Elle fut découverte, en 1844, parmi les papiers de l’hôtel de ville, par M. Tailhand, président à la cour royale de Riom.

Voici la description que nous en donne M. le chanoine Cochard42 :

À la lettre de Jeanne adressée aux habitants de Riom (9 novembre 1429) […] est appendu un cachet de cire rouge dont l’avers est détruit. Le revers seul est conservé ; on y voit la marque d’un doigt et le reste d’un cheveu noir43 qui paraît avoir été mis originairement dans la cire. Le docte, mais toujours circonspect M. Quicherat44 n’a pas osé écrire : intentionnellement, quoique ce mot fut dans sa pensée. Il a peut-être craint qu’on ne s’en servît pour en tirer une conclusion trop rigoureuse. Pour le prouver, il est vrai, on objecte une coutume usitée au moyen âge, qui consistait, de la part de celui qui écrivait une lettre, à insérer un de ses cheveux dans la cire encore molle du sceau. Jeanne a-t-elle observé cet usage ? L’a-t-elle fait observer par le clerc qui libellait et scellait ses lettres ? […] À la rigueur, on peut le présumer, mais non l’affirmer.

Le sceau a malheureusement disparu, et depuis cette époque les mesures les plus sévères ont été prises pour assurer la conservation de cette lettre.

La pièce est écrite sur du papier portant un gantelet en filigrane. Elle fut envoyée trois mois après la lettre aux habitants de Reims et porte la signature de la Pucelle.

C’est l’époque des sièges de Saint-Pierre-le-Moûtier et de La Charité. Mal soutenue par le roi et par ses conseillers qui ne voulaient que la paix, Jeanne substitue son action personnelle à l’inertie royale. Elle se montre chef de guerre et s’occupe à réclamer tous les approvisionnements nécessaires. Elle s’adresse à nombre de villes, entre autres à Riom, pour en obtenir des secours. Une missive de Charles d’Albret, lieutenant du roi en Berry, écrite aussi de Moulins le 9 novembre, accompagnait la lettre de Jeanne.

À Clermont, les registres du temps attestent que cette ville a également reçu une lettre de Jehanne la Pucelle et messaige de Dieu

faisant les mêmes demandes.

On remarquera la signature de Jeanne qui est encore d’une main novice, peu exercée.

Le premier n

, par suite d’une surcharge, a trois jambages au lieu de deux ; le second jambage du second n

, visiblement tracé à deux reprises, descend trop bas. Les trois premières lettres, au contraire, sont remarquablement fermes, sans liaison entre elles, mais bien formées. On les croirait tracées par un débutant qui s’applique et réussit certains jambages mieux que d’autres.

Tout y indique une main libre et non tenue. Il ne parait donc pas douteux que Jeanne ne savait pas signer, ou du moins hésitait à le faire en juillet et août 1429, ce qui explique que les deux premières missives ne soient pas signées ; tandis que, trois mois après, Jeanne avait appris ou s’était perfectionnée, et, désormais, nous ne trouverons plus aucune lettre sans sa signature.

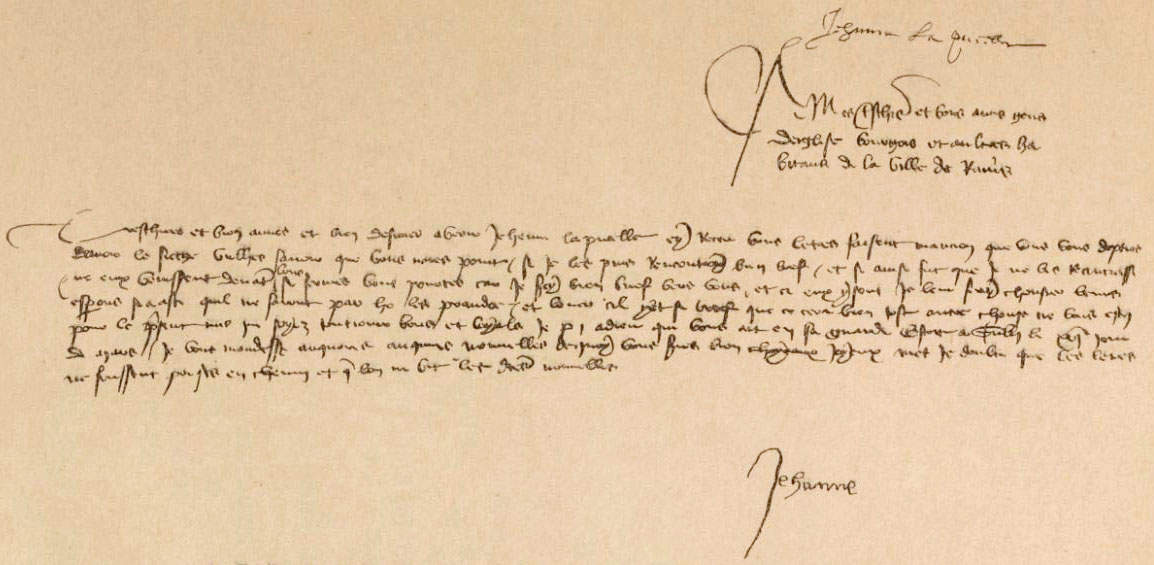

4. Lettre de Jeanne aux habitants de Reims (Sully, 16 mars 1430)45

À mes très chers et bons amis gens // d’Eiglise bourgois et aultres ha // bitans de la ville de Rains.

Très chiers et bien aimés et bien desiriés aveoir46, Jehenne la pucelle ey receu vous letres faisent mancion que vous vous dopties47 // davoir le sieige. Vulliés savoir que nous nares point, si je les puis rencontreys bien bref48 et si ainsi fut que je ne les recontrasse // ne eux venissent devant vous, si fermes vous pourtes49 car je serey bien brief50 vers vous, et ce eux y sont je leur ferey chousier51 leurs // espérons si a aste52 quil ne saront par ho les prandre, et lever, cil y et si bref que ce sera bien tost53 autre chouse ne vous escri // pour le présent mes que soyez toutjours bons et loyals je pri a dieu que vous ait en sa guarde Escript a Sully le XVIe jour // de mars. Je vous mandesse anquores auqunes nouvelles de quoy vous fussiez bien joyeux54 mes je doubte que les letres // ne feussent prises en chemin et que Ion ne vit lesdites nouvelles.

Signé : Jehanne.

Cette lettre porte la signature de la Pucelle. On peut y constater les progrès accomplis depuis quatre mois. Jeanne n’a plus d’hésitation pour tracer son nom ; les caractères sont liés ensemble ; c’est maintenant une signature facile et courante.

L’hiver s’était passé en vaines négociations. L’expiration des trêves avait été reportée de Noël jusqu’au 15 mars, puis jusqu’au 15 avril. Le duc de Bourgogne réunissait cependant des troupes nombreuses ; aussi les habitants de Reims écrivaient-ils à la Pucelle pour lui dire toutes leurs inquiétudes.

Combien, dans sa réponse, Jeanne se peint elle-même en leur disant :

Je serai bientôt près de vous […] et leur ferai chausser leurs éperons en telle hâte qu’ils ne sauront par où les prendre.

Elle ajoutait :

Je vous manderais encore quelques nouvelles dont vous seriez bien joyeux ; mais je craindrais que les lettres ne fussent prises en chemin et que l’on ne vît les dites nouvelles.

Une conjuration avait été ourdie dans Paris pour livrer la capitale à Charles VII, et c’est à cette bonne nouvelle que Jeanne faisait allusion, conjuration qui fut malheureusement découverte ; six conjurés furent exécutés par les Anglais, le 8 avril 1430, parmi lesquels un procureur au Châtelet et un clerc de la Cour des Comptes. Les détails du complot nous sont fournis par la lettre de rémission accordée à l’un des conjurés55.

Sur la suscription de la lettre de Jeanne aux habitants de Reims, on peut voir, en travers, l’indication Jehanne la Pucelle

. Quicherat y reconnut la main de Jean Rogier, prévôt à l’échevinage de Reims en 1625.

Cette inscription a une très grande importance ; aussi bien pour établir l’authenticité des lettres, que pour fixer le moment où elles quittèrent Reims et passèrent en la possession de Charles du Lys.

Nous voyons, en 1630, Peiresc lui demander d’en prendre copie56 ; ce fut évidemment au moment de remettre les lettres à Charles du Lys que Jean Rogier fit la copie qui existe encore, nous dit Quicherat57, dans les archives de Reims.

La même inscription Jehanne la Pucelle

, et de la main de Jean Rogier, se retrouve sur la lettre du 28 mars 1430, tandis que pour celle du 6 août 1429, non signée, aucune indication n’a été mise. On voit donc l’importance que, dès cette époque, on attachait à la signature et la différence que Rogier faisait entre les trois lettres.

Comme sur les autres suscriptions, le sceau est disposé en croix, aucune empreinte ne se reconnaît sur la cire, et l’on peut se demander si cette forme de croix, adoptée par la Pucelle, ne constituait pas le seul emblème qu’elle acceptât. Nous y verrions l’expression des mêmes sentiments qui avaient empêché Jeanne, ainsi qu’elle nous le dit au procès, de prendre les armoiries données à sa famille ; elle n’était rien par elle-même, elle était seulement l’envoyée de Dieu.

Au milieu du sceau se trouve une petite ligne brisée. Serait-ce l’endroit où était un cheveu de Jeanne d’Arc, comme le veut une tradition58 ?… Tout ce que je puis affirmer, c’est que dès 1867, époque où je me suis livré à un examen très attentif de ces lettres, le sceau était alors intact (sauf la petite ligne brisée), et aucun cheveu ne s’y trouvait. Si nous remontons à des dates plus éloignées, mon père, né en 1804, m’a bien souvent dit n’en avoir jamais vu et que cependant telle était la tradition.

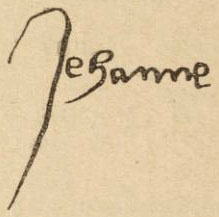

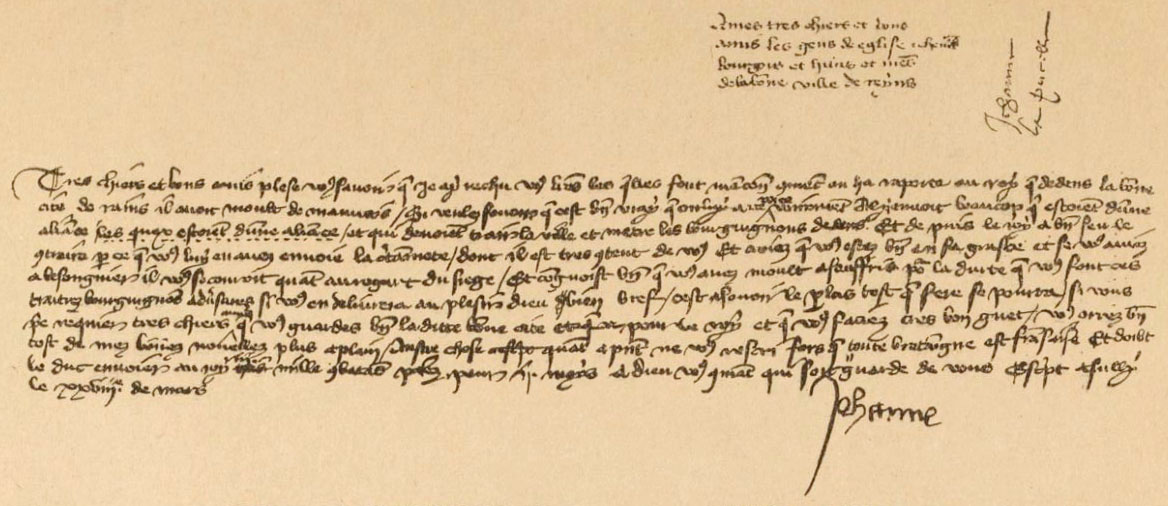

5. Lettre de Jeanne aux habitants de Reims (Sully, 28 mars 1430)59

A mes très chiers et // bons amis les gens de église, échevins // bourgeois et habitons et manens60 de la bonne ville de Reyns.

Très chiers et bons amis plese61 vous savoir que je ay rechu62 vos letres lesquelles font mencion comment on ha raporté au roy que dedens la bonne // cité de rains il avoit moult de mauvais. Si veulez savoir que c’est bien vray que on luy a raporté voirement63 qu’il y en voit beaucop qui estoient d’une // aliance64, et qui dévoient trair65 la ville et metre les bourguignons dedens. Et depuis le roy a bien seu le // contraire pour ce que vous luy en avez envoié la certaineté66 dont il est très content de vous. Et croiez que vous estes bien en sa grasce et se67 vous aviez // a besongnier il vous secouroit quant au regart du siège68. Et congnoist bien que vous avez moult a souffrir pour la durté que vous font ces // traitrez bourguignons adversaires, si vous en délivrera ou plesir dieu a bien bref69, cest asavoir le plus tost que fere se pourra, si vous // prie requier très chiers amiz70 que vous guardés bien la ditte bonne cité pour le roy71 et que vous faciez très bon guet, vous orrez bien // tost de mes bonnez nouvellez plus à plain. Austre chose72 quant à présent ne vous rescri fors que toute bretaingne est fransaise. Et doibt // le duc envoier au roy IIII mille73 combatants paiez pour six moys. A dieu vous commant74 qui soit guarde de vous. Escript a Sully // le XXVIIIe de mars.

Signé : Jehanne.

Sur la suscription, la cire du cachet a presque entièrement disparu, et nous appelons encore l’attention sur les mots Jehanne la Pucelle

inscrits par Jean Rogier.

Douze jours seulement s’étaient écoulés depuis que Jeanne avait écrit aux habitants de Reims, et, de nouveau, elle leur envoie une longue lettre de bonne amitié. Elle sait qu’il y a un parti bourguignon qui veut livrer la ville ; aussi cherche-t-elle à confirmer leur fidélité. L’âme de cette conjuration était un certain Labbé, membre du Chapitre, dont les projets furent heureusement déjoués. Pour montrer que le roi aura les troupes nécessaires, elle leur dit que toute la Bretagne est française et que le duc doit envoyer au roi quatre mille combattants payés pour six mois75.

La signature de cette lettre confirme les précédentes observations.

Les caractères très fermes, bien reliés ensemble, indiquent que Jeanne les trace facilement, tantôt plus forts comme à celle-ci, tantôt plus faibles comme à celle du 16 mars, ce qui indique une personne écrivant couramment.

II. Les preuves

Cette question de la signature avait tellement éveillé mon attention que je peux dire avoir, en toute occasion et pendant plus de quarante ans, cherché à l’éclaircir sur le document humain.

L’homme ne change pas, et Jeanne n’a pas eu plus de difficulté pour apprendre à écrire que les illettrés de nos jours. C’est donc avec curiosité que j’ai toujours suivi l’évolution, aussi bien de l’enfant qui commence à écrire que de l’homme fait qui s’applique à mettre sa signature. Nombre de fois j’ai vu de braves gens, complètement illettrés, devenir conseillers municipaux et mettre, alors, leur amour-propre à ne pas être au-dessous de leurs collègues. Très promptement, ils apprenaient à mettre leur signature, et jamais je n’ai vu d’exception. Je constatais seulement qu’aucun n’arrivait à une signature courante ; les caractères restaient tremblants, les jambages non liés, et il leur était à peu près impossible d’écrire d’une manière rectiligne.

Chez Jeanne, grâce à ses lettres, nous suivons cette évolution. Le progrès de ses signatures est là pour en faire foi et convaincre les plus hésitants.

Ces mêmes études sur le document humain m’ont amené à constater qu’une signature, aussi courante que celle du 16 mars, indique quelqu’un qui ne s’est pas simplement borné à vouloir tracer son nom. Les personnes qui ont une écriture aussi déliée savent, toutes, lire et écrire.

Oserais-je le dire pour Jeanne ?… Sans pouvoir la résoudre par l’affirmative, cette question s’impose à notre attention.

Tout concourt donc à établir une opinion très ferme au sujet des signatures de Jeanne d’Arc. Faute d’avoir rapproché les dates, on pouvait croire que, parfois, elle signait et, d’autres fois, négligeait de le faire, sans qu’on pût s’en expliquer le motif. Telles que nous présentons les lettres, par ordre de date, la cause en apparaît bien évidente : le 17 juillet 1429, jour du sacre du roi, lorsque Jeanne écrivait au duc de Bourgogne, elle ne savait pas signer, et 19 jours après, le 6 août 1429, ne le savait pas davantage (première lettre aux habitants de Reims). Trois mois s’écoulent, et, le 9 novembre 1429, nous trouvons dans la lettre de Riom une signature qui est encore peu exercée.

Elle a donc appris pendant cet intervalle, et cela s’explique d’autant plus que les trêves lui ont imposé un repos relatif.

Ce repos, elle l’a employé à s’instruire : elle était adroite, elle était intelligente ; entourée de nombreux clercs pour lesquels l’instruction était chose capitale, n’étaient-ils pas tout indiqués pour lui en donner les premiers éléments ?… Et l’on ne peut supposer que Jeanne n’ait pas cherché à en profiter. Quatre mois passent ; et, le 16 mars 1430, nous nous trouvons en présence d’une écriture tellement facile et courante qu’elle ne peut avoir été tracée que par une main habituée non seulement à signer, mais encore à écrire.

Les armistices avaient été prolongés. Très marrie de ce que le roi n’entreprenait de conquester de ses places sur ses ennemis76

, que pouvait-elle faire de mieux que de s’instruire pour occuper ses loisirs ?…

On la flattait, on l’accablait d’honneurs et de cadeaux à faire fléchir une tête moins haute. C’est le moment où le roi accorde, à la famille de la Pucelle, des lettres de noblesse ; on lui fournit de beaux chevaux, des armes brillantes, des vêtements magnifiques ; — moyens des cours. Si elle s’en amuse, elle ne se laisse pas séduire. Elle bout d’ impatience77.

Nous arrivons à l’instant où Jeanne, se voyant impuissante à entraîner Charles VII, se décide à quitter la cour. Elle part, sans prendre congé du roi. Elle s’éloigne avec quelques fidèles et va se jeter dans Compiègne assiégée. Malgré les armistices, le duc de Bourgogne en avait fait l’investissement. Jeanne voyait ainsi toute son œuvre compromise, car Compiègne était alors le boulevard de la France contre le Bourguignon, comme Orléans l’avait été contre les Anglais. Il fallait qu’elle sauvât Compiègne, comme elle avait sauvé Orléans.

Quelle que fût son humilité, Jeanne n’ignorait pas la puissance de son nom, et combien des lettres, où l’on verrait sa signature, auraient plus d’action, acquerraient plus d’importance vis-à-vis de ceux qui les recevraient ; car l’humilité consiste, non à s’ignorer, mais à rapporter à Dieu tout ce que l’on est.

Besognons, Dieu besognera, disait-elle. Or, ne devait-elle pas s’instruire pour mieux concourir à sa mission divine par une action personnelle ?… Prétendre qu’en plusieurs mois d’application, elle ne serait pas arrivée à un meilleur résultat que de savoir tracer sa signature, ce serait douter de sa merveilleuse intelligence.

Jeanne maniait un destrier comme un parfait cavalier, elle, qui n’avait jamais monté à cheval ; et l’on voudrait que, pour acquérir un peu d’instruction, Dieu ne lui eut pas donné les mêmes secours qu’en toute autre occasion !…

Quant à l’opinion de signatures, obtenues en lui tenant la main, ou d’une première signature, décalquée ensuite : ce sont deux hypothèses qui ne résistent pas au moindre examen, et qui, d’ailleurs, sont entièrement réfutées par la comparaison des lettres.

Nous sommes donc en présence de faits positifs : Jeanne avait appris à signer ; elle était arrivée à le faire facilement, et, probablement, savait lire et écrire78.

III. Affirmations de Jeanne

Pour compléter cet exposé, à qui pouvons-nous mieux nous adresser qu’à Jeanne elle-même ?

Au début de sa mission, Jeanne avait dit à Poitiers : Je ne sais ni A ni B

, et l’on est toujours resté sur cette déclaration. L’examen auquel on avait tenu à la soumettre se prolongeait depuis trois semaines ; la Pucelle en témoignait parfois son impatience. S’adressant un jour à Pierre de Versailles :

— Je crois bien, dit-elle, que vous êtes venu pour m’interroger : je ne sais ni A ni B, mais je viens de la part du roi des cieux pour faire lever le siège d’Orléans et mener le roi à Reims, afin qu’il y soit couronné et sacré.

Et passant de la parole aux actes :

— Avez-vous du papier, de l’encre ? dit-elle à Jean Érault. Écrivez ce que je vous dirai :

Roi d’Angleterre et vous, duc de Bedfort, qui vous dites régent du royaume de France ; vous, Guillaume de la Poule, comte de Suffolk ; Jean, sire de Talbot ; et vous Thomas, sire d’Escale, je vous somme de par le roi des cieux que vous vous en alliez en Angleterre.

La lettre écrite alors (22 mars) ne fut envoyée de Blois qu’un mois plus tard, lorsque, sa mission reconnue, Jeanne eut enfin le droit de la faire parvenir aux Anglais.

Les procès-verbaux des séances de Poitiers ayant malheureusement disparu, c’est par Cousinot, Maître des requêtes, auteur de la Chronique de la Pucelle, que ces détails nous ont été conservés. Pour Rouen, au contraire, le résumé de toutes les séances a été conservé, et quelle que soit la partialité, souvent la mauvaise foi qu’on y trouve, les déclarations qu’on y relève, restent la source où il faut toujours puiser pour mieux connaître Jeanne.

Lorsque, le procès-verbal en mains, on reconstitue toutes les scènes de ces interrogatoires, on ne peut s’empêcher d’éprouver le sentiment du seigneur anglais, à qui l’admiration arracha ce cri :

— Quelle répond bien ! Que n’est-elle Anglaise79 !

Le signe, que Jeanne avait donné au dauphin, était une des questions qui revenaient constamment dans les interrogatoires. Or, c’était le point sur lequel elle avait dit, maintes fois, ne devoir jamais rien révéler. Le mercredi, 2 mai, eut lieu une séance solennelle dans la salle des parements ; le tribunal était entouré de soixante-sept assesseurs. Jean de Châtillon80, docteur en théologie, archidiacre d’Évreux, fut chargé de faire à Jeanne ce qu’ils appelaient une monition charitable81 et de l’interroger, ensuite, sur tous les articles à elle reprochés. C’est donc en cette séance solennelle que Jean de Châtillon lui dit :

— Au sujet du signe remis à votre roi, voulez-vous vous en rapporter à l’archevêque de Reims, au sire de Boussac, à Charles de Bourbon, La Trémoille, La Hire, etc. ?

Et Jeanne de répondre très finement :

— Je veux bien qu’on leur envoie un messager, mais c’est moi qui leur écrirai ce que c’est que ce procès ; autrement, inutile.

Tous les termes de cette réponse sont à peser. Impossible de ne pas y trouver, dans la bouche de Jeanne, la confirmation de ce que ses signatures nous avaient fait supposer : qu’elle avait appris à écrire.

C’est moi qui leur écrirai.

Ce n’est plus comme à Poitiers où, dix-neuf mois auparavant, elle disait à Jean Érault : Écrivez ce que je vous dirai.

Ce moi n’est-il pas la négation de tout recours à un secrétaire, en qui elle n’aurait aucune confiance ; car elle se sait entourée d’hommes résolus à la perdre.

On avait compté sur un refus de sa part, et sa réponse déjoue toutes les manœuvres82. Cependant ni les juges ni les soixante-sept assesseurs ne relèvent cette déclaration. Leur silence est un acquiescement, et indique bien que personne n’ignorait qu’elle pût écrire, comme elle se disait décidée à le faire.

Si on se reporte à la séance du samedi 24 février, Jeanne avait déjà donné une affirmation non moins positive. À diverses questions qui lui étaient posées, elle avait répondu ne pouvoir rien dire sans en avoir obtenu la permission de ses Voix ; et, à une dernière question de Jean Beaupère, elle ajoutait :

— Je ne suis pas tenue de vous répondre à ce sujet. Je demande que l’on me donne, par écrit, les points sur lesquels je ne réponds pas en ce moment83.

Elle seule pourra lire et relire cet écrit, en demandant à ses Voix de l’inspirer ; car, abandonnée dans sa prison, à qui pourrait-elle avoir recours ?… Peut-on demander une preuve plus péremptoire que Jeanne savait lire ?

Un autre témoignage nous en est encore apporté par les réponses de Jeanne, à la séance du 1er mars. Le comte d’Armagnac, qui avait été excommunié par le pape Martin V, comme un des plus fougueux partisans de Benoît XIII et de Clément VIII, songeait à rentrer dans le sein de l’Église. Dans ces conjonctures, il écrivit à la Pucelle. La lettre parvint à Jeanne le 22 août 1429, au moment où elle s’apprêtait à quitter Compiègne pour marcher sur Paris. Compiègne venait de faire sa soumission, le roi s’y était rendu et paraissait s’y oublier. C’est là, en effet, qu’il décida la trêve désastreuse où il se laissait berner par le duc de Bourgogne. Jeanne appelle alors le duc d’Alençon et lui dit :

— Mon beau duc, faites apprêter vos gens et ceux des autres capitaines… par mons. Martin, je veux aller voir Paris de plus près que je ne l’ai vu.

Or, à la séance du 1er mars, on lui posa les questions suivantes :

— Que dites-vous de notre seigneur le pape, et quel est celui que vous croyez être le vrai Pape ?

Jeanne. — Est-ce qu’il y en a deux ?

L’assesseur. — N’avez-vous pas reçu des lettres du comte d’Armagnac, qui voulait savoir auquel des trois papes il devait obéir ?

Jeanne. — Le comte, en effet, m’a écrit certaine lettre à ce sujet ; dans ma réponse, je lui disais que quand je serais à Paris, ou de loisir en tout autre lieu, je lui ferais réponse ; je me disposais à monter à cheval quand je lui fis cette réponse.

On lut à l’accusée la lettre du comte d’Armagnac et la réponse donnée, et, après la lecture, il fut dit à Jeanne :

— Avez-vous écrit la réponse dont la copie vient de vous être lue84 ?

Jeanne. — Je pense avoir fait en partie cette réponse, mais pas dans son entier.

L’assesseur. — Avez-vous dit que vous sauriez, par le Conseil du Roi des rois, ce que ledit comte devait tenir sur ce point ?

Jeanne. — Je ne sais rien sur cela.

L’assesseur. — Est-ce que vous vous doutiez à qui devait obéir le comte susdit ?

Jeanne. — Pour ce qui est de moi, je tiens et je crois que nous devons obéir au pape qui est à Rome…

L’assesseur. — Pourquoi donc, puisque vous croyez au pape qui est à Rome, écriviez-vous au comte que vous lui donneriez conseil ailleurs ?

Jeanne. — La réponse donnée par moi portait sur une autre matière que sur le fait des trois papes.

L’assesseur. — Est-ce sur le fait des trois papes que vous disiez que vous auriez conseil ?

Jeanne. — Je n’ai jamais écrit, ni fait écrire, sur le compte des trois papes. J’affirme sous la foi du serment que jamais je n’ai écrit, ni fait écrire, à ce sujet.

L’accusateur d’Estivet étaya sur cet incident les articles 27, 28, 29 et 30 de son réquisitoire. Jeanne avait vu le péril, et sentant sur quel terrain dangereux on voulait l’engager, ce fut par deux affirmations, faites sous la foi du serment, qu’elle déclara : Je n’ai jamais écrit, ni fait écrire, à ce sujet.

Cette déclaration solennelle de Jeanne nous apporte, sur le point qui nous occupe, une lumière que l’on ne saurait demander plus éclatante, car Jeanne y précise, sans ambiguïté, que si elle faisait écrire des lettres, il lui arrivait aussi d’en écrire elle-même.

Savoir écrire implique nécessairement de savoir lire ; mais, pour écrire facilement, il faut un exercice constant que la vie active de Jeanne ne put, évidemment, lui permettre. Il n’en est pas de même pour la lecture, et Jeanne devait s’y appliquer, d’autant plus qu’elle tenait à vérifier ce qu’elle dictait. Les ratures et mots ajoutés, qu’on remarque dans ses lettres, le prouvent surabondamment.

À cet égard, nous ne saurions trop fixer l’attention sur les lettres du 16 et du 28 mars 1430, où les corrections faites immédiatement dans le texte prouvent que Jeanne lisait à mesure qu’écrivait son scribe, tandis que dans les lettres précédentes, non signées, les corrections sont en surcharge85.

IV. Signes sur les lettres

En constatant dans les interrogatoires combien tout ce qui regarde les lettres de Jeanne fut l’objet de minutieuses recherches, et quelle place elles y occupèrent, ne devons-nous pas y attacher la même importance et, par les réponses de la Pucelle, nous éclairer à leur sujet ?

Le 22 février, séance dans laquelle l’accusée donnait un bref sommaire de sa vie ; Jeanne disait :

— J’envoyai aux Anglais, qui étaient devant Orléans, une lettre dans laquelle je leur intimais de se retirer. C’est celle qui m’a été lue, dans cette ville de Rouen, excepté deux ou trois mots, qui ne sont pas dans l’original. Ainsi, on voit dans la copie : Rendez à la Pucelle

, on doit écrire : Rendez au roi

; on y lit : corps pour corps

, et chef de guerre

; ce qui ne se trouve pas dans les lettres expédiées86.

Nous avons déjà parlé de cette lettre dictée à Poitiers à Jean Érault.

D’après les réponses de Jeanne, cette missive, qui blessait si profondément les Anglais, lui fut lue à Rouen au moins trois fois ; et, chaque fois, elle protesta contre trois mots seulement, en avouant tout le reste.

L’avoir écrite, c’était, d’après d’Estivet, présomption et témérité.

Jeanne répondit :

— Quant à la lettre, je ne l’ai point faite par orgueil ou par présomption, mais par le commandement de Notre-Seigneur ; je confesse bien le contenu de cette lettre, excepté trois mots. Si les Anglais eussent cru ma lettre, ils n’eussent fait (été) que sages ; avant qu’il soit sept ans, ils s’apercevront de ce que je leur écrivais, je m’en rapporte sur cela à la réponse déjà faite. […] Pour ce qui est d’être chef de guerre, j’en ai autrefois répondu ; et si j’étais chef de guerre, c’était pour battre les Anglais87.

Vision extraordinaire de l’avenir !… Elle est dans les fers, à la merci des Anglais : et par cette prophétie qui, avant sept ans, fut en effet réalisée, Dieu manifeste, une fois de plus, aux yeux des plus incrédules, la mission qu’il avait confiée à la Pucelle.

On l’interroge sur tous les détails de ses lettres :

— À quoi servaient le signe, que vous mettiez sur vos lettres, et ces mots Jhesus-Maria

? lui était-il demandé le samedi 17 mars (deuxième séance dans l’après-midi).

Jeanne. — Les clercs qui écrivaient mes lettres l’y mettaient, et quelques-uns me disaient qu’il était convenable que je misse ces deux mots : Jhesus-Maria

.

À la séance du 1er mars, cette même question lui avait été posée :

— N’aviez-vous pas coutume d’écrire dans vos lettres ces mots : Jhesus-Maria

avec une croix ?

Jeanne. — Je les mettais quelquefois et quelquefois je ne les mettais pas…

Sur les lettres, dont nous donnons le fac-similé, on n’en verra qu’une seule, celle au duc de Bourgogne, portant comme en-tête une croix et Jhesus-Maria

. La lettre aux Anglais, écrite de Poitiers, portait également les mots Jhesus-Maria

, précédés et suivis d’une croix ; de même celle aux habitants de Tournay, écrite le lendemain de la miraculeuse victoire de Patay. Cette ville, extrêmement française, méritait de la Pucelle une attention particulière, aussi invite-t-elle les habitants à venir au sacre.

À cette époque, ces signes paraissaient être d’un usage fréquent, car la lettre de Jacques de Bourbon, retrouvée dernièrement à Vienne (Autriche) et rendant compte du sacre de Charles VII, débutait de la même manière : Jhesus ✝ Maria

.

D’après la réponse de Jeanne, nous voyons que les mots Jhesus-Maria

et la croix, qui se trouvent en tête de quelques lettres, n’étaient pas mis sur son ordre, mais étaient plutôt l’œuvre de ses secrétaires. De plus, on ne saurait trop faire remarquer que, lorsque Jeanne employait ces signes, c’était toujours comme en-tête.

Nulle part, on ne les trouve sous forme de signature. Toutes ses paroles, toutes les pièces qui nous sont parvenues établissent, en effet, que jamais la Pucelle ne se servit d’une croix comme signature, même à l’époque où elle ne savait pas écrire ; aussi ne peut-on comprendre comment de nombreux historiens ont pu dire qu’une croix fut sa signature habituelle.

Jeanne y oppose au contraire un démenti absolu. N’a-t-elle pas dit à la séance du 1er mars :

— Quelquefois, je mettais une croix, comme un signe à celui de mon parti à qui j’écrivais de ne pas faire ce que je lui écrivais.

Cette déclaration de Jeanne fut considérée comme ayant une telle gravité qu’elle devint un des motifs invoqués pour sa condamnation. Dans les douze articles envoyés à l’Université de Paris, et qui sont le résumé du procès, l’article 6 est entièrement consacré à cette question : Ladite femme avoue avoir fait écrire de nombreuses lettres […] elle mettait parfois une croix et c’était une marque qu’il ne fallait pas exécuter ce qu’elle ordonnait88.

Du moment que Jeanne prit le parti de se servir d’une croix comme désaveu, il paraît certain qu’elle empêcha ses clercs de mettre ce signe, même comme en-tête, afin d’éviter toute confusion. La preuve nous en est donnée par l’absence de croix, sur les quatre dernières lettres que nous reproduisons et qui se rapportent à des époques de combats.

On doit conclure de cette déclaration, faite au procès, qu’elle s’arrangeait pour faire tomber certaines lettres entre les mains des Anglais, afin de les induire en erreur sur ses projets, et qu’à ces lettres seulement, elle mettait une croix comme signature.

Peut-on faire un reproche à Jeanne d’avoir eu recours à ce stratagème ? Personne ne contestera l’autorité du savant P. Ayroles qui nous dit à ce sujet :

Lorsqu’elle avouait qu’une croix, apposée dans ses lettres, signifiait qu’il ne fallait tenir nul compte de ce qu’elle exposait, cela pouvait être une ruse de guerre fort permise, ou même une manière de se débarrasser d’importuns, sollicitant des recommandations89.

Il résulte de toutes ces déclarations de Jeanne que jamais elle n’a employé une croix comme signature, mais que parfois elle en mettait une, à titre de ruse de guerre, comme désaveu de ce que comportait sa lettre.

Ce point bien établi, n’est-il pas évident qu’elle se servit du même stratagème le jour de la scène de Saint-Ouen, où elle mit une croix au bas de la cédule qui lui était présentée ?…

Alors, s’explique parfaitement le sourire qui éclaira sa physionomie et dont, à ce moment tragique, furent frappés tous les assistants. Jeanne refusait de céder et de faire aucune abjuration. Si insignifiante que lui parût la cédule, elle prit encore la précaution d’y refuser sa signature, en ne traçant qu’une croix ; ce que, dans le procès, elle avait elle-même et hautement déclaré n’être qu’une ruse de guerre et un désaveu. Par l’article 6, les Anglais l’avaient eux-mêmes reconnu.

Quelle audace ne fallut-il pas à Jeanne pour venir apposer ce même signe à la face de ses juges !…

Telle qu’elle était aux Tourelles, montant la première à l’assaut et brandissant son étendard, Jeanne va au-devant du danger, et, à cet acte, ne craint pas d’ajouter par son rire l’ironie et le dédain. Jamais Jeanne n’a été plus sublime que dans ce drame du cimetière de Saint-Ouen et il a fallu des mensonges, accumulés au delà de l’invraisemblable, pour transformer en un jour de déshonneur le jour où elle a montré le plus de courage, de fermeté et de mépris de la mort.

C’est ce que nous allons démontrer dans le chapitre suivant, en examinant tous les témoignages qui se rapportent à la scène du cimetière de Saint-Ouen.

V. Les motifs secrets

La scène du cimetière de Saint-Ouen n’avait, on peut le dire, de raison d’être que parce que Jeanne savait signer.

Cette scène fut préparée, organisée par Cauchon pour obtenir une signature, qu’il voulait à tout prix, dût-on l’extorquer par terreur ou par force ; et si Jeanne, toujours fidèle à elle-même, faisait échouer ce dessein, Cauchon n’en était pas moins résolu à prétendre qu’elle avait cédé. Pour arriver à ce but, ni le mensonge ni la substitution des pièces ne devaient l’arrêter.

À tous les efforts de ses adversaires, Jeanne avait jusqu’à ce jour opposé une fermeté admirable, sans jamais rien rétracter de sa mission : depuis un an qu’elle était prisonnière, et depuis trois mois que se déroulait le procès, les enquêtes tournaient à sa gloire, et les interrogatoires à la confusion de ses juges.

Bedford, Warwick, s’impatientaient de ces lenteurs, car une crainte superstitieuse continuait à planer sur leurs soldats. Pour leur rendre courage, il fallait que Jeanne ne restât pas l’héroïne sans tache, l’envoyée de Dieu. Une signature surprise, fût-ce de force ou par ruse, c’était Jeanne elle-même qui désavouait sa mission divine et tombait, alors, au rang d’une aventurière ; c’était son prestige détruit et la confiance rendue aux soldats anglais. La déshonorer était plus nécessaire que de la faire périr. De là, un intérêt capital à dénaturer la scène du cimetière de Saint-Ouen.

Par la maladie, Jeanne avait déjà failli leur échapper ; et nous voyons à cet instant Cauchon, escorté de sept assesseurs, vouloir profiter des plus saints désirs de la prisonnière pour l’amener à une rétractation. Mourante, elle ne recevrait son Dieu que si elle se rétractait !…

En face de la mort, Jeanne, privée de tous les secours de la religion, répond encore :

— Quelque chose qu’il m’en doive advenir, je n’en ferai ou dirai autre chose que ce que j’ai dit au procès.

Quels moyens, cependant, n’avait-on pas employés ? Au médecin, Jean Tiphaine, qui lui demande la cause de son mal, Jeanne répond simplement :

— L’évêque de Beauvais m’a envoyé une carpe ; j’attribue ma rechute à ce que j’ai mangé de ce poisson.

D’où venait cette attention subite de son plus mortel ennemi, qui provoque d’elle cette parole :

— Il me semble, vu le mal que j ‘ai, que je suis en grand danger de mort…

Et c’est précisément le moment où Cauchon se présente, avec ses affidés, pour inquiéter son âme et obtenir d’elle une soumission. À peine remise, les interrogatoires furent repris. Jeanne restait toujours inébranlable et savait déjouer les projets de ses juges, comme nous l’avons vu à la séance du 2 mai, lorsqu’elle leur déclarait que ce serait elle-même qui écrirait et dirait ce qu’était le procès.

Les ordres des Anglais devenaient de plus en plus pressants ; il fallait en finir. Le 24 mai, Jeanne fut donc amenée au cimetière de Saint-Ouen ; deux estrades y avaient été dressées : l’une, de peu d’importance, où se trouvaient, à côté de Jeanne, le prédicateur Guillaume Érard, l’huissier Massieu, les deux greffiers Manchon et Guillaume Colles (dit Boisguillaume) ; l’autre estrade, beaucoup plus grande et très richement ornée, où prirent place le cardinal de Winchester, grand oncle du roi d’Angleterre, Louis de Luxembourg, évêque de Thérouanne, chancelier de France pour Henri VI, Jean de Mailly, évêque de Noyon, pair de France, membre du Conseil privé du roi d’Angleterre90, William Alnwick, évêque de Norwich, garde du sceau privé du roi d’Angleterre ; Cauchon, évêque de Beauvais91, les abbés de Fécamp, de Saint-Ouen, de Jumièges, du Bec, de Cormeilles, de Mortemer, de Préaux et Robert Jolivet, abbé du Mont-Saint-Michel, qui avait voulu livrer sa forteresse aux Anglais ; puis, venaient les prieurs de Longueville et de Saint-Lô, 28 maîtres et docteurs en théologie, enfin les secrétaires et clercs de tous ces personnages.

Pourquoi cette séance, en plein air, avec tout un appareil qu’on ne vit jamais dans aucun procès criminel ou religieux ? On appelait, en quelque sorte, le peuple entier à venir assister à la déchéance de Jeanne. Il ne s’agissait pas de l’exécution, l’heure n’était pas encore venue… Plus tard on dressera le bûcher !

L’arrivée du bourreau, avec son char, n’était que la mise en scène, l’apparition sensationnelle qui devait, pour les contemporains et devant l’histoire, expliquer comment Jeanne avait pu subitement se contredire et ne plus être elle-même.

Si, armé de critique historique, on étudie cette heure sombre du cimetière de Saint-Ouen, la vérité ne tarde pas à apparaître. En cherchant l’explication de tous les actes de Cauchon, on découvre la trame bien ourdie qui doit donner une apparence de réalité à une abjuration supposée. Plus Cauchon sentait l’odieux du crime qu’il allait commettre, plus il mit d’artifice à le réaliser. Le peuple accouru, les hauts personnages convoqués, n’étaient là que pour couvrir de leur présence et de l’autorité de leurs noms la fourberie sacrilège qui se préparait.

Toute cette scène du cimetière de Saint-Ouen n’avait d’autre but, comme nous l’avons déjà dit, que d’obtenir de Jeanne sa signature. Les cédules avaient été préparées d’avance, les rôles assignés à chacun. Guillaume Érard et Laurent Calot étaient les deux complices que Cauchon avait désignés pour arriver à ce dénouement.

À mesure que le drame se déroule, un seul mot retentit autour de Jeanne : Signez, signez.

Il lui est dit par ses ennemis, qui veulent la déshonorer ; et, dans la foule accourue, il lui est répété par des amis, qui croient la sauver du bûcher.

Indifférente à tous ces appels et n’entendant que ses Voix, Jeanne n’a pas signé. Alors, les deux principaux affidés de Cauchon, chargés de lui arracher par force ou par ruse sa signature, se trouvent dans la nécessité, pour expliquer leur déconvenue, de chercher à faire croire qu’elle aurait dit ne pas savoir signer. L’histoire se trouvait ainsi écrite comme le voulait Cauchon. Mais, grâce à la lumière nouvelle que nous apportent les lettres de Jeanne, la fourberie se découvre, le mensonge devient évident.

VI. Examen des témoignages

Deux témoignages apportés au procès de réhabilitation : celui d’Aymond de Macy et celui de l’huissier Massieu, ont contribué à répandre la légende que Jeanne ne savait pas signer. Il nous faut donc les examiner d’une manière toute particulière.

Aymond, seigneur de Macy, était un gentilhomme au service du comte de Ligny, Jean de Luxembourg. Il avait connu Jeanne, lorsqu’elle avait été amenée prisonnière au château de Beaurevoir, l’avait revue à la forteresse du Crotoy, puis à Rouen.

Voici d’ailleurs le procès-verbal de sa déposition, lors de l’enquête de 1456 :

Sire Aymond, seigneur de Macy, chevalier, âgé de cinquante-six ans environ, a été présenté et admis comme témoin, et a été interrogé par nous, archevêque susdit (de Reims)92, en présence de frère Thomas Verel (Dominicain sous-inquisiteur), l’année et le jour susdits (7 mai 1456). Interrogé, il a répondu, sous la foi du serment, de la manière suivante :

Jeanne fut ensuite conduite dans le château de Rouen et renfermée dans une prison du côté des champs (versus campos). Pendant qu’elle était détenue dans cette même prison, le seigneur comte de Ligny vint à Rouen ; et moi, qui vous parle, j’étais en sa compagnie. Un jour, le comte de Ligny voulut voir Jeanne, il vint vers elle en compagnie des seigneurs comtes de Warwick et de Stafford ; son frère, le chancelier d’Angleterre (de la France anglaise) alors évêque de Thérouanne, était présent, je l’étais aussi. Le comte de Ligny l’aborda par ces paroles :

— Jeanne, je suis venu ici pour vous mettre à rançon, à condition que vous promettrez de ne jamais vous armer contre nous.

Elle répondit : — En nom dé, vous vous moquez de moi, car je sais bien que vous n’en avez ni le vouloir ni le pouvoir.

Elle répéta plusieurs fois ces paroles, parce que le seigneur comte persistait dans son dire, et elle ajouta :

— Je sais bien que ces Anglais me feront mourir, dans la créance qu’après ma mort ils gagneront le royaume de France, mais quand ils seraient cent mille godons de plus qu’ils ne sont maintenant, ils n’auront pas le royaume.

Ces paroles indignèrent le comte de Stafford, qui tira sa dague à moitié pour la frapper, mais le comte de Warwick l’en empêcha.

À quelque temps de là, pendant que j’étais encore à Rouen, Jeanne fut conduite sur la place qui est devant Saint-Ouen. Là, fut faite une prédication par Nicolas Midi (erreur, c’était Guillaume Érard). Entre autres choses, je l’ai entendu dire :

— Jeanne, nous avons la plus grande pitié de vous ; il faut que vous rétractiez ce que vous avez dit, ou que nous vous abandonnions à la justice séculière.

Jeanne répondit qu’elle n’avait fait aucun mal ; qu’elle croyait les douze articles de la foi et les dix commandements de Dieu ; elle ajoutait qu’elle s’en rapportait à la cour de Rome, et qu’elle voulait croire tout ce que croyait la Sainte Église.

Malgré toutes ces paroles, on la pressait fortement de se rétracter. Elle répondait :

— Vous vous donnez beaucoup de peine pour me séduire.

Pour éviter le péril, elle dit qu’elle était contente de faire tout ce qu’on voudrait.

Alors un secrétaire du roi d’Angleterre, là présent, son nom était Laurent Calot, tira de sa manche une petite feuille écrite et la donna à Jeanne pour qu’elle la signât ; Jeanne répondait qu’elle ne savait ni lire ni signer. Nonobstant cette réponse, le secrétaire Laurent Calot lui présentait la feuille et la plume pour qu’elle signât ; et Jeanne, en se moquant, fit un rond. Laurent Calot prit alors la main de Jeanne avec la plume et lui fit faire un signe dont je n’ai pas souvenance.

Je crois Jeanne en paradis93.

Autant Aymond de Macy est précis dans la scène de la prison, autant il est incomplet pour ce qui se rapporte à Saint-Ouen. Il se trompe sur le nom du prédicateur, il omet beaucoup de détails et n’a pu entendre les paroles qu’il rapporte, puisqu’il n’était pas sur l’estrade auprès de Jeanne. C’est cependant par lui que nous connaissons le nom du personnage qui prit la main de Jeanne pour la forcer à signer.

Manchon dit : un Anglais

; l’évêque de Noyon un secrétaire du roi

; seul Macy le désigne par son nom : Laurent Calot.

Il faut, d’ailleurs, expliquer comment Laurent Calot put s’approcher de Jeanne, car il n’y avait aucun titre. C’est au moment du tumulte, sur un signe fait évidemment par Cauchon, que Calot exécute la mission qui lui était confiée ; il monte précipitamment sur l’estrade et veut forcer Jeanne à signer. Par dérision, elle fait un rond, disent les témoins.

Calot s’empare alors de sa main. Ce seul acte indique qu’il n’ignorait nullement que Jeanne savait signer, puisqu’il voulait de force lui faire tracer son nom.

Il y a tout lieu de croire que la pièce apportée par Calot était l’abjuration dont, plus tard, se servit Cauchon pour la faire condamner comme relapse, pièce que ne virent jamais ni les juges ni les greffiers, et dont on trouve seulement une copie, jointe au procès, sur laquelle fut inscrit : Jehanne ✝

; mais jamais on ne connut l’original.

Aucun des témoins les plus rapprochés ne relate les soi-disant paroles de Jeanne : Je ne sais ni lire ni signer.

Ni Manchon, le principal greffier, ni Guillaume Colles, ni Massieu, tous trois sur l’estrade, près de Jeanne, ne les ont entendues. Sur les trente-cinq témoins appelés au procès de réhabilitation, Aymond de Macy est le seul à rapporter ces paroles. Tout fait ressortir qu’il n’est que l’écho d’un mensonge habilement répandu par Laurent Calot, sur l’ordre de Cauchon.

Le second témoignage dont il faut nous occuper est celui de Massieu. Jean Massieu nous dit que, chargé par Érard d’expliquer à Jeanne la cédule, elle lui aurait répondu :

— Je ne sais pas signer93.

À peine quelques instants s’écoulent, le même Massieu prétend que Jeanne lui aurait dit :

— J’aime mieux signer que d’être brûlée94.

Les deux déclarations se contredisent. Si Jeanne lui a déclaré ne pas savoir signer, elle ne peut presque au même moment lui dire : J’aime mieux signer que d’être brûlée.

L’une ou l’autre est fausse, ne fût-ce que par leur contradiction ; bien plus, nous allons voir que toutes deux sont contraires à la vérité.

Qui donc était ce Massieu ?

Un homme d’une inconduite notoire95, à tel point qu’à une époque où l’on n’était guère sévère pour la moralité, même à l’égard des prêtres, le scandale de sa vie était si grand qu’il fut relevé de son titre de doyen de la chrétienté ; à plusieurs reprises, le chapitre ou l’officialité durent lui adresser des admonestations sur ses mœurs scandaleuses. Lors de la première enquête de 1450, Massieu était alors curé de la paroisse Saint-Candé-le-Vieux, à Rouen, il se dit âgé de cinquante ans ; appelé de nouveau en 1452, il se donne cinquante-cinq ans, et en 1456, à sa troisième déposition, il n’a plus que cinquante ans. À l’époque du procès, c’était donc un homme de trente-trois ans environ. Choisi par Cauchon comme huissier ou appariteur, il ne pouvait que lui être entièrement dévoué. Il avait la charge d’amener Jeanne devant ses juges et de la reconduire dans son cachot.

D’après ses dépositions, Massieu cherche à faire croire qu’il aurait témoigné à Jeanne une certaine bienveillance, au point de se compromettre vis-à-vis de l’évêque de Beauvais. Il voudrait disposer, par là, ses auditeurs à ajouter foi à ce qu’il rapporte. Il n’était en réalité, au cimetière de Saint-Ouen, que le porte-paroles d’Érard et de Cauchon.

Voici d’ailleurs ce qu’il dit de son rôle :

À la première prédication, j’étais sur l’estrade avec Jeanne. […] Érard, à la fin du prêchement, lut une cédule contenant les articles de quoi il la causait de abjurer et révoquer. À quoi ladite Jeanne lui répondit qu’elle n’entendait point ce que c’était qu’abjurer, et que sur ce elle demandait conseil. Et alors, fut dit par Érard, à celui qui parle qu’il la conseillât sur cela96. […] Le prédicateur, maître Guillaume Érard, me demanda ce que je lui disais :

— Je lui lis la formule et lui dis de la signer, et elle me répond qu’elle ne sait pas signer97.

Je me rappelle bien que dans cette cédule il était spécifié que, désormais, elle ne porterait ni armes, ni habit d’homme, ni cheveux taillés, et beaucoup d’autres choses que j’ai oubliées. Je sais bien que cette cédule contenait huit lignes environ, et pas davantage. Je sais, à n’en pas douter, que ce n’est pas celle qui est mentionnée au procès. Différente de celle qui est au procès est celle que j’ai lue et que Jeanne a signée.

Pendant que l’on requérait Jeanne de signer ladite cédule, un grand murmure se produisit dans l’Assemblée. J’entendis l’évêque dire à quelqu’un :

— Vous me ferez réparation.

Il disait qu’on lui avait fait injure et qu’il ne procéderait plus outre avant cette réparation. Pendant ce temps, j’avisais Jeanne du péril qui la menaçait à propos de la signature de ladite cédule ; je voyais bien qu’elle ne comprenait ni la cédule ni le péril. Jeanne, pressée de signer, répondit :

— Que la cédule soit examinée par les clercs et l’Église entre les mains desquels je dois être remise, et s’ils me disent qu’il est de mon devoir de la signer et de faire ce que l’on me dit, je le ferai volontiers.

Maître Guillaume Érard lui dit alors :

— Signe maintenant, sans quoi, aujourd’hui même, tu finiras tes jours par le feu.

Jeanne répondit qu’elle aimait mieux signer que d’être brûlée.

Il y eut en ce moment un grand tumulte dans la multitude, beaucoup de pierres furent jetées, je ne sais par qui.

La cédule signée, Jeanne demanda au promoteur si elle ne serait pas mise dans les mains de l’Église, et dans quel lieu elle devait être ramenée. Le promoteur répondit :

— Dans le château de Rouen. Elle y fut conduite et vêtue d’habits de femme98.

La mentalité qui nous a été révélée chez Massieu permet-elle d’accepter, sans contrôle ni vérification, tout ce qu’il avance ?… Voyons donc les dépositions de ceux qui étaient, comme lui, près de la Pucelle au moment de la prétendue abjuration.

Manchon, premier greffier, nous dit que, le 24 mai, Loyseleur99 avait été donné comme conseil à Jeanne. Après le sermon d’Érard, Loyseleur vint sur l’estrade, et Manchon nous cite ses avis cauteleux. Il en ressortirait que si Massieu a pu se joindre à lui, son rôle n’a pas été entièrement celui qu’il s’attribue.

Nicolas Taquel, troisième greffier, mais qui n’était pas sur l’estrade, déclare que Massieu lut à Jeanne la formule ; à cela se réduirait peut-être son intervention.

L’émotion, la crainte, s’emparèrent-elles de Jeanne à la vue du bourreau et de son char ?… Massieu, lui-même, constate le contraire. Le calme de la martyre l’étonne, à tel point qu’il en déduit qu’elle ne comprenait pas le danger. Lorsqu’il met dans la bouche de Jeanne : Je ne sais pas signer

et J’aime mieux signer que d’être brûlée

, il est évident qu’il lui prête des paroles qu’elle n’a pas prononcées. Massieu ment dans le premier cas, puisque nous avons des lettres de Jeanne revêtues de sa signature ; il ment encore dans le second, puisqu’il fait dire à Jeanne : Mieux vaut signer

, et qu’elle ne signe pas.

Que vaut le dire de Massieu, de cet homme suspect que nous venons de peindre ?… Et peut-on admettre que lui seul ait vu, lui seul ait entendu, quand tout le contredit ; lorsque ses deux affirmations se détruisent l’une l’autre ?

Un troisième témoin, très autorisé, donne, d’ailleurs, un démenti absolu aux assertions d’Aymond de Macy et de Massieu sur le point qui nous occupe. Ce témoignage, d’une importance capitale, laissé jusqu’à présent dans l’ombre, faute de pouvoir l’expliquer, tant on était convaincu que Jeanne ne savait ni lire ni écrire, mérite d’être étudié avec soin.

Guillaume de La Chambre nous dit en termes formels que Jeanne lut elle-même la formule.

Voici d’ailleurs sa déposition :

Vénérable personne, Maître Guillaume de La Chambre, maître ès arts, maître en médecine, a été produit et accepté comme témoin, etc.

Il nous raconte comment il connut Jeanne.

Le cardinal d’Angleterre et le comte de Warwick m’envoyèrent chercher ; je comparus en leur présence avec Maître Guillaume Desjardins, maître en médecine, et d’autres médecins. Le comte de Warwick nous dit que Jeanne était tombée malade, ainsi qu’on le lui avait rapporté, et qu’il nous avait mandés pour que nous en délibérions, car, pour rien au monde, le roi ne voulait qu’elle mourût de mort naturelle ; elle était d’un grand prix pour le roi, car il l’avait achetée cher ; il voulait qu’elle ne mourût que par voie de justice et dans les flammes ; de faire si bien, de la visiter avec tant de soin, qu’elle recouvrât la santé. Nous allâmes vers la malade, moi, Guillaume Desjardins, et d’autres, etc.

J’étais au sermon fait par Maître Guillaume Érard, bien que je n’aie pas souvenir de ce qui fut dit. Ce que je me rappelle bien, c’est que Jeanne fit une abjuration100, encore qu’elle ait mis beaucoup de temps à s’y décider. Elle fut déterminée à la faire par Guillaume Érard, qui lui promettait que si elle faisait ce qui lui était conseillé, elle serait délivrée de prison.

Elle la fit à cette condition et non autrement, lisant101 ensuite une petite formule de six ou sept lignes, sur le revers d’une feuille de papier doublé. J’étais si rapproché, moi qui dépose, que vraisemblablement j’aurais pu voir les lignes et la manière dont elles étaient tracées102.

Au lieu des dépositions si sèches de la plupart des témoins, on sent, dans celle-ci, l’intérêt très vif avec lequel La Chambre a suivi le procès. Les moindres détails l’ont frappé : il nous dit que la formule lue par Jeanne était sur une feuille de papier doublé. Pour qu’on ne puisse douter de ce qu’il avance, il prend soin de préciser : J’étais si rapproché, moi qui dépose, etc.

Sa déclaration se trouve contrôlée, confirmée par tout ce que nous avons établi précédemment, et ce témoignage, si détaillé, apporte une preuve nouvelle que Jeanne savait lire.

La Chambre est un homme respectable, indépendant, puisqu’il n’est pas compromis dans le procès. Par habitude professionnelle, ayant une chaire de médecine à l’Université de Paris, il relate, analyse tout ce qui peut aider à établir un diagnostic.

D’après lui, Jeanne est très calme ; elle lit la cédule non pas à haute voix, mais pour elle-même, ne voulant pas s’en rapporter à la lecture qu’Érard et Massieu lui en ont déjà faite. Elle met ses conditions, et après avoir constaté que cette cédule ne rétracte rien, elle prend la plume que lui tend Massieu ; toujours prudente et avisée, elle refuse cependant sa signature et ne met qu’une croix, signe de dénégation. La conscience tranquille, satisfaite de se débarrasser par cette ruse103 de toutes les sollicitations et d’échapper peut-être au bûcher, un sourire lui monte aux lèvres. C’est ce que constate, dans sa déposition, Manchon, qui, en parlant de cet instant, dit : Ce que je sais, c’est qu’elle souriait104.

Le sourire (subridebat) qui avait frappé Manchon, quand Jeanne mettait une croix au lieu de sa signature ; ce sourire, d’après tous les témoins, s’accentue et devient une moquerie quand, par dérision, elle fait un rond sur le papier que lui apporte Laurent Calot. À ce moment, l’impression unanime est que Jeanne n’a agi que par dérision : Per modum derisionis105. Ce sentiment se manifestait même sur l’estrade des juges, où un docteur l’exprimait à Cauchon en termes si violents que le cardinal de Winchester dut lui imposer silence.

Pour bien saisir la situation, c’est au témoignage de l’évêque de Noyon qu’il faut nous reporter. Ce haut personnage106, dans sa brève déposition, résume la question d’une manière très nette, en nous disant que la plupart des assistants attachaient peu d’importance à cette espèce d’abjuration, que ce n’était qu’une moquerie. Jeanne elle-même, à ce qu’il me parut, n’en faisait pas grand cas et n’en tenait pas compte107.

D’après tous ces faits, nous voyons que Cauchon, fidèle à son programme, a simulé une abjuration qu’il n’avait pas obtenue. Sa fourberie éclate par les déclarations mêmes de tous ceux de son parti : Quod non erat nisi truffa.

C’est le mot (truffa, farce) qu’on entend sur l’estrade pour caractériser l’incident. Ce sentiment est, alors, si général qu’un docteur anglais croit à la trahison de Cauchon et l’injurie. Il venait d’entendre Jeanne, par trois fois, mise en demeure de s’en rapporter à ses juges de ses dits et faits, répondre par trois fois : C’est à Dieu que je m’en rapporte et à Notre Saint-Père le pape.

Comment aurait-il pu admettre que, subitement, sur une simple parole d’Érard que personne n’avait entendue, Jeanne se serait soumise ? Cauchon l’assure pourtant ; il poursuit son œuvre de perfidie. Le tumulte organisé pour éclater à cet instant, les pierres jetées, etc., n’avaient qu’un but : détourner l’attention pour permettre à Cauchon d’accomplir son forfait ; et, grâce à ce tumulte, empêcher les assistants de bien entendre, empêcher Jeanne elle-même de se rendre compte des paroles qu’on lui attribuait. En réalité, Cauchon n’avait entre les mains qu’un signe de dénégation et un rond, signe de moquerie ; aussi n’a-t-on jamais osé produire ces deux pièces, qui eussent été la glorification de Jeanne.

Leur valeur était nulle ; mais, pour leur donner une apparence de vérité, il fallait prétendre que Jeanne ne savait pas signer. Or, toutes les preuves accumulées font litière de cette légende mensongère.

VII. État d’esprit

Après avoir analysé tous les détails de la scène du cimetière de Saint-Ouen, nous serions cependant incomplet si, par le récit de la séance de la veille, nous ne montrions dans quel état d’esprit Jeanne arrivait à cette séance publique, où elle devait entendre sa condamnation. La maîtrise d’elle-même, le calme, si extraordinaire, que nous avons dû constater, d’après tous les témoins, et qui ne furent altérés ni par la vue du bourreau, ni par la menace du bûcher, ne peuvent plus surprendre après les déclarations que Jeanne avait faites la veille.

Le 23 mai, mercredi de la semaine de la Pentecôte, pour la première fois, les évêques avaient été convoqués. La séance se tint dans une salle voisine de la prison. Cauchon ordonna à Pierre Maurice, docteur en théologie, chanoine de Rouen, d’exposer en français les erreurs condamnées par l’Université de Paris dans les paroles et les actes de l’accusée, et de dire, après chacun des douze articles108, le jugement porté par la faculté de théologie. Maurice prononça son factum tout d’un trait, sans qu’on eût permis à Jeanne, si ce n’est à la fin, d’interposer une réponse.

Pierre Maurice, qui avait entendu Jeanne en confession et qui, d’après la déposition de Guillaume de La Chambre, assurait n’avoir jamais entendu ni religieux, ni docteur lui faire confession avec une telle perfection, semble avoir eu un sincère désir de la sauver, comme le prouve la touchante péroraison de son exhortation. Mais, pour lui, être soumis à l’Église, c’était, manifestement, être soumis à l’enseignement de l’Université de Paris, lumière de toute science, extirpatrice des hérésies109.

À tout cet étalage, Jeanne se contenta de répondre :

— Quant à mes dits et à mes faits, ceux que j’ai déclarés au procès, je m’y rapporte et veux les soutenir.

— Ne pensez-vous pas, ne croyez-vous pas que vous êtes tenue de soumettre vos dits et vos faits à l’église militante, ou à d’autres qu’à Dieu ?

— Je veux en ce maintenir la manière que j’ai toujours dite et tenue au procès, si j’étais en jugement, si je voyais le feu allumé, les bourrées flamber, le bourreau prêt à bouter le feu, si j’étais dans le feu, je n’en dirais pas autre chose, et jusqu’à la mort je soutiendrais ce que j’ai dit au procès110.

Cauchon demanda au promoteur et à l’accusée s’ils avaient quelque chose à ajouter. Sur leur réponse négative, il conclut que la cause était entendue et lut la formule écrite, qu’il tenait en mains et qui se terminait ainsi : Nous assignons la journée de demain pour entendre la juste sentence que nous prononcerons.