Texte : Livre I

1Livre I La mission

3Chapitre premier La prédestinée

I

Les champs de Vaucouleurs

La vallée charmante s’émaille au printemps de fleurs diaprées, une vraie vallis colorum, qui donne son nom au lieu le plus important de la contrée, Vaucouleurs. La Meuse y promène, calme et ondoyante, ses méandres capricieux. Sur les bords frais et verts de la rivière, s’asseyent pittoresquement divers villages, tous plus importants que le plus célèbre d’entre eux, tous placés là comme pour servir d’avenues à leur humble et glorieux protégé, le village de Domremy.

Les avenues de Domremy

Venez-vous de l’Ouest, par la route de Bar-le-Duc à Épinal, vous rencontrerez Vouthon, où naquit la mère de 4Jeanne ; Greux, où l’enfant assistait à l’office quand un parti de Bourguignons brûla l’église.

L’avenue du Nord place, sur la route du pèlerin, d’abord Vaucouleurs où tant d’épreuves inaugurèrent la mission de l’héroïne ; puis Maxey-sur-Vaise où plusieurs fois elle s’ouvrit de sa vocation à noble homme Geoffroy du Fay

; enfin là haut, sur la côte chargée de vignes et de blé, le village de Burey qu’elle habita deux fois chez son oncle Durand, en un logis modeste qu’on montre encore.

Mais, si vous venez du Midi, c’est par Neufchâteau, à 11 kilomètres en amont de Domremy, que vous commencez à reconnaître les vestiges des pas de la Pucelle. Sa statue orne l’antique asile des religieux Cordeliers, à qui elle aimait de préférence confier les chastes secrets de sa conscience innocente. À Coussey, au chevet de l’église, encore la statue de Jeanne. Ces images semblent posées là pour préparer l’âme du voyageur au but de son pèlerinage. Pendant tout le trajet, comme pour bercer son rêve, à sa gauche, serpente le cours sinueux de la rivière, qui traîne ses eaux paresseuses aux pieds des saules, à travers de gras pâturages. Devant lui, Domremy, à l’extrémité de l’immense prairie et du long ruban d’argent qui s’y déroule, Domremy s’enveloppe de verdure, comme une fleur printanière dans son bouton. On y entre par un pont de cinq arches, construit récemment sur la Meuse, et qui porte la route d’une rive à l’autre1.

Le bourg natal

Nous voici enfin au village qu’on a pu appeler le Bethléem de la nouvelle rédemption

. Le patronage du Baptiste de la nation française couvre de temps immémorial la modeste bourgade. Saint Remi a baptisé la France, son nom est entré dans la composition même du nom de Domremy.

Bâti dans les humbles proportions d’un village rustique, tel qu’on les rencontre au pays lorrain, le bourg natal de 5Jeanne est traversé du Nord au Sud, dans toute sa longueur, par une rue, dont la première moitié est formée, jusqu’en face de l’église et du pont, par la route qui vient de Greux. La seconde est parallèle à la rivière et passe devant la maison de Jeanne, puis devant le moulin dont elle prend le nom. Cette voie transversale a gardé le cachet rustique et lorrain : l’attirail du labourage, les monceaux de bois entassés, encombrent le seuil des habitations.

Comme Jeanne l’aimait

Ceux qui résident sous ces humbles toits se distinguent, même en Lorraine, par les traits qu’ils ont hérités des contemporains de Jeanne, qui disait de ses compatriotes :

— Je n’ai connu qu’un seul Bourguignon à Domremy.

Tous les autres étaient Armagnacs, c’est-à-dire dévoués à la cause de la France. Sous la forme ardente d’un patriotisme que leur héroïque concitoyenne allait fixer à tout jamais ès cœurs des Français

, ils ont déposé leurs généreux sentiments dans l’âme de leurs enfants. Aujourd’hui encore les habitants de Domremy sont universellement réputés pour être unis et pacifiques entre eux, hospitaliers, polis et bienveillants envers les étrangers.

Jeanne aimait de prédilection son village et ses habitants.

— Plût à Dieu mon Créateur, s’écriait-elle à Reims, en pleine gloire après le sacre de son roi, plût à Dieu que je m’en retournasse maintenant, quittant les armes, et que je revinsse servir mon père et ma mère, à garder leurs troupeaux, avec ma sœur et mes frères, qui seraient bien aises de me revoir !

II

Au foyer de la famille

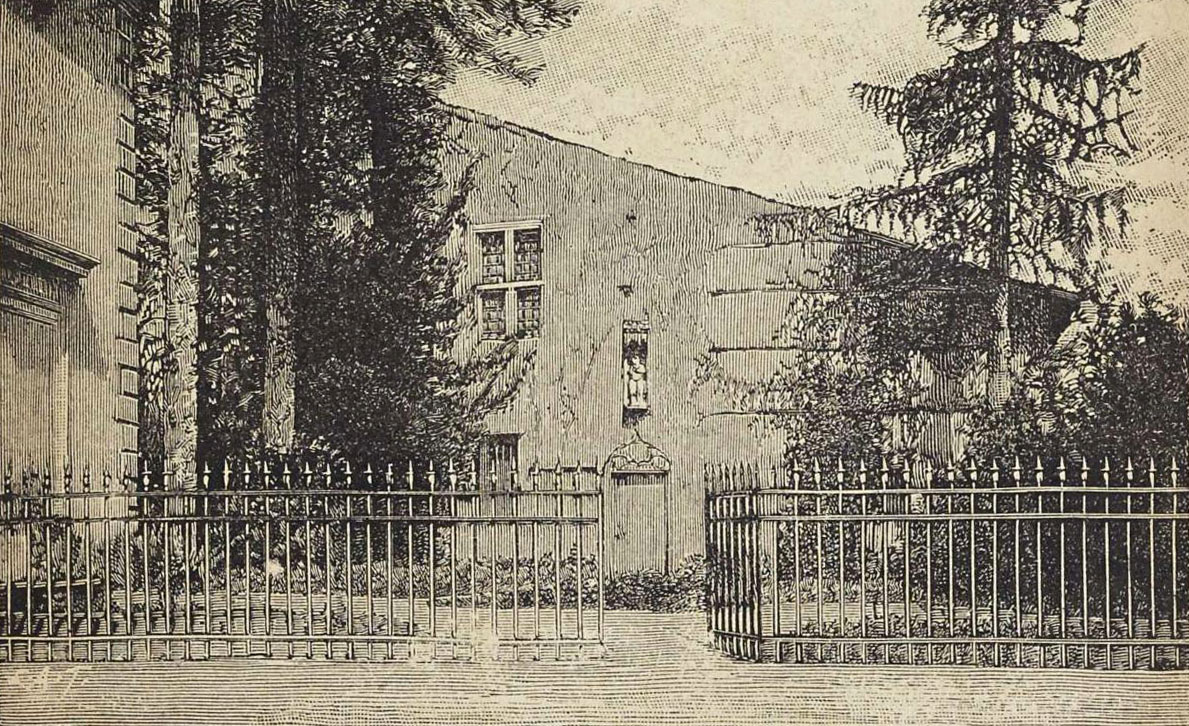

L’humble demeure, où l’on s’aimait de si bon cœur, existe encore.

Entre les mains des descendants de la famille, la

maison de Jeanne la Pucelle, assise proche de l’église, la cymetire 6d’une part, etc., [acte notarié du 15 février 1586]

est resté un dépôt sacré. Un pèlerinage national s’y renouvelle depuis cinq siècles, sans lasser la persévérance des visiteurs qu’attirent la grandeur des souvenirs et le parfum de la sainteté dans le patriotisme.

Déjà, en 1580, Michel Montaigne y venait, comme tous ses contemporains, et notait, dans ses Récits de voyage en Italie, comment

le devant de la maison où naquit Jeanne d’Arc est tout peint de ses gestes, mais l’aage a fort corrompu la peinture.

À quel prix la maisonnette fut conservée en ce siècle

Par son généreux désintéressement, le dernier héritier en ce siècle des trois familles d’Arc ou du Lys, de Salm et Gérardin, Nicolas Gérardin, se montra digne de ses devanciers. D’étranges pèlerins avaient envahi l’humble maisonnette. C’était lors de l’invasion des troupes alliées en 1815. Enthousiasmés par la tragédie de Schiller, les Allemands visitèrent en amateurs la célèbre maison. À coups de sabre, ils se firent des reliques dans les meubles et les poutres. Des princes autrichiens y vinrent entourés d’une brillante escorte, se tenant inclinés nu-tête devant la statue de la Pucelle et sollicitant, comme souvenirs de leur visite, des éclats de bois, des fragments de pierres et même les herbes parasites des murailles. L’archiduc Ferdinand détacha de ses propres mains une petite pierre, dont la place est encore visible au-dessus du linteau de la porte principale. Un comte prussien, plus ambitieux, demanda le tympan sculpté et la statue qui le couronne, Gérardin refusa. Le comte fit briller un trésor et offrit 6.000 francs de la maisonnette tout entière. Gérardin était pauvre et chargé de famille, mais, en vieux dragon français qu’il était, il demeura inflexible devant le déshonneur offert à l’héritier de Jeanne. Toutes ces tentatives cependant émurent le Conseil général des Vosges qui voulut assurer au département le berceau de la Pucelle et le sauver ainsi d’une ruine qui semblait prochaine. Trois ans après qu’il eut repoussé l’offre tentante du Prussien, Gérardin, le 20 juin 1818, 7signait l’acte de cession au Conseil général, pour une somme près de trois fois moindre. La ville d’Orléans lui décerna une médaille d’or et Louis XVIII décora le généreux cessionnaire. La maison devenait un monument national et, classée comme tel, elle recevait les secours qui en assurèrent la conservation2, après l’avoir isolée de l’îlot de maisons qui l’enveloppaient et en obstruaient l’avenue.

L’extérieur

La façade présente un demi-pignon inclinant le toit de gauche à droite. Les rameaux entrelacés de la vigne sauvage la tapissent de verdure et encadrent des baies ou fenêtres dans le style du XVe siècle. La porte est ornée de plusieurs rangs superposés de sculptures, formant cintre, et surmontées d’une accolade qui embrasse trois écussons. Celui du milieu, plus élevé que les autres, présente les armes de France soulignées par la devise en lettres gothiques :

Vive le roi Loys !

Celui de gauche porte les armes des Thiesselin, dont la fille Nicole épousa, en 1460, Claude du Lys, alors propriétaire de la maison. L’écu de droite est meublé des armoiries données, en décembre 1429, par Charles VII à la famille de Jeanne d’Arc : deux lys d’or en champ d’azur, côtoyant une épée nue d’argent à la garde dorée, placée en pal, et dont la pointe soutient une couronne3. Au sommet de l’ogive, l’œil attendri retrouve les attributs du travail champêtre auquel Jeanne se livrait avant de manier l’épée : une gerbe debout et des ceps de vigne chargés de 8raisins. Au-dessous, en style épigraphique du temps, ces mots :

Vive labeur ! [puis la date] 1481.

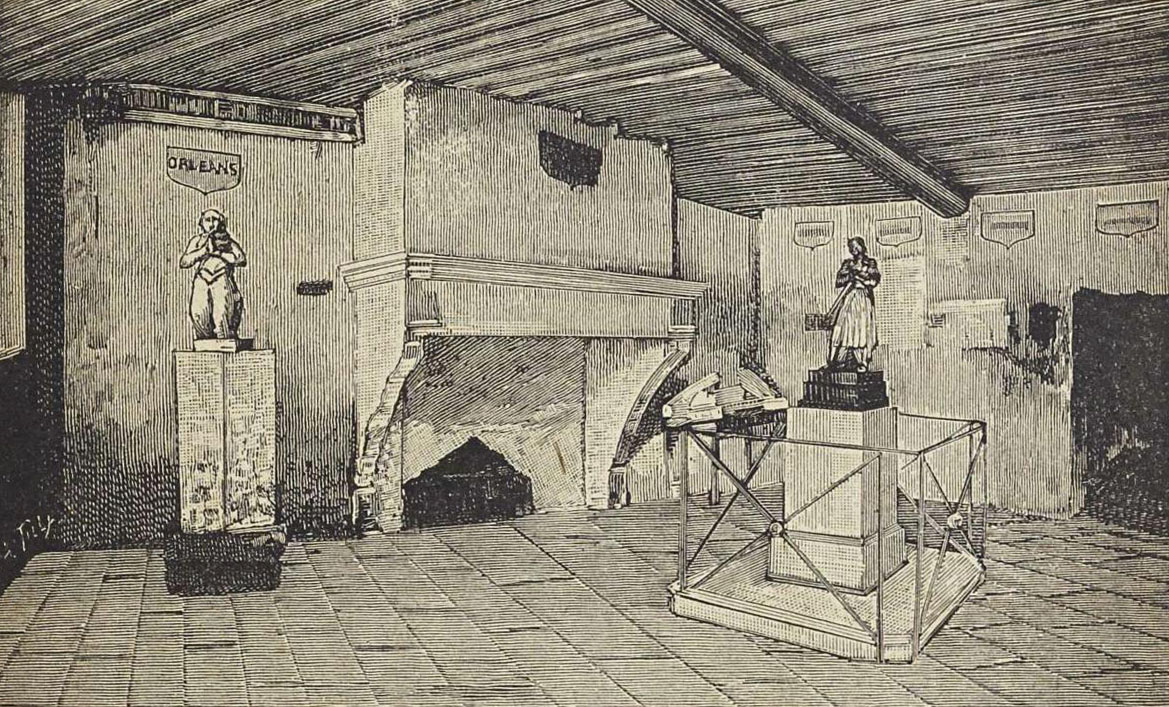

La chambre familiale et la cellule de Jeanne

Pénétrons maintenant dans l’intérieur de l’humble demeure, qui devait être le Nazareth de l’héroïque et sainte libératrice de la France.

L’habitation se compose de quatre pièces au rez-de-chaussée.

En franchissant le seuil de la porte que nous avons décrite, nous sommes dans la chambre de famille, où Jeanne naquit le 6 janvier 1412, où elle fut élevée par sa pieuse mère, où elle grandit dans la prière, l’obéissance et le travail. À gauche, auprès de la fenêtre géminée, l’enfant apprit à manier si habilement l’aiguille et le fuseau, qu’à Rouen, lors de son procès, elle put se rendre le naïf témoignage, que, dans l’art de coudre et de filer, elle n’avait pas peur d’être vaincue par les meilleures ménagères. Un peu plus loin, la plaque de fer de la cheminée, aux armes de Lorraine et de France, indique l’âtre du foyer au coin duquel la jeune fille passait la nuit, quand elle avait eu le bonheur d’amener un pauvre à la maison et de lui céder sa propre couche. Près de là, un morceau de bois, posé dans le mur, tenait suspendue la lampe pour les travaux des longues veillées d’hiver. Dans cette pièce, tout à la fois cuisine, salle à manger et chambre à coucher, suivant l’usage du pays, Jeanne vaquait, avec sa mère et sa sœur, aux occupations vulgaires du ménage, car on ne la rencontrait jamais oisive sur les chemins. C’est dans cette laborieuse et chrétienne éducation de famille qu’elle se préparait au grand œuvre du salut de la France, auquel Dieu la prédestinait.

Jetée, par les hasards de la guerre, loin de ce nid doux et pur de son enfance, elle en portait partout au doigt le souvenir. C’étaient deux anneaux donnés, l’un par son frère l’autre par son père et sa mère. Ce dernier portait gravés les noms sacrés Jhésus Maria.

Ayant cet anel en sa main et en son doigt, — dit un vieux chroniqueur, — elle 9avait touché à sainte Catherine.

Aussi, chaque fois qu’elle se lançait dans la bataille, elle le regardait

par plaisance et honneur de ses père et mère, car la Pucelle aimait tout ce que bon chrétien doit aimer, et le dict anel lui remembrait tout ce qu’elle aimait.

Saluons la belle statue de Jeanne qui s’élève aujourd’hui au centre de la pièce sur un piédestal de marbre noir, et, après avoir jeté un coup d’œil aux belles couronnes envoyées là en mai 1878 par les dames françaises en protestation contre la célébration du centenaire de l’immonde insulteur de la Pucelle, franchissons le seuil de la cellule de Jeanne, au fond, en face de l’entrée de la cuisine.

Au nord et au niveau du sol, éclairée seulement par une petite lucarne, elle est presque obscure. Par les traces de la cheminée qui subsistent encore dans le grenier, on voit que c’était le fournil de la maison. À gauche de la petite fenêtre, Jeanne serrait ses vêtements dans un placard, dont le châssis tailladé témoigne à la fois du vandalisme et de la vénération des visiteurs.

C’est bien là, dans ce pauvre réduit, qu’elle a reposé, qu’elle a reçu plusieurs avertissements célestes, qu’elle lutta pendant cinq ans contre son cœur et les ordres de ses voix

. C’est là qu’elle combina, sous l’œil de Dieu qui éclairait cette chambrette obscure, les moyens d’accomplir sa volonté manifeste. Qui comptera les souvenirs et les larmes dont ces murs noircis furent les témoins muets ! Ce qu’elle répandit de prières, agenouillée sur la terre nue, devant cette étroite lucarne par où son regard plongeait sur la maison de Dieu ; de quelles lumières elle fut éclairée et par quels encouragements fortifiée, dans cette demeure indigente, elle seule le sait et a pu le dire !… La paix, la nudité de ces murs, les souvenirs qui revivent là, l’obscurité mystérieuse de cette chambrette, en font comme le second sanctuaire de Domremy, dans le secret duquel, entre le ciel et une humble paysanne, s’est préparée la rédemption de la France. Toute proportion gardée, là, comme 10jadis la Vierge ignorée de Nazareth, le Tout-Puissant l’a choisie pour humilier les forts et se glorifier en elle.

Quand il sort de ce sanctuaire, le visiteur pénètre successivement dans le cellier, la chambre des frères de Jeanne, le grenier, puis termine son pèlerinage par le petit musée, où la piété des souvenirs a réuni bien des gages de la vénération française pour la sainte héroïne4.

Mais il est temps de commencer notre récit5.

III

Sa naissance

Jeanne naquit le 6 janvier 1412.

Son père, Jacques d’Arc, et sa mère, Ysabellette Romée, étaient de modestes laboureurs, de bonne vie et renommée

, bons catholiques, fidèles Armagnacs du parti national. Avec leur maisonnette, ils ne possédaient qu’un bien petit champ, mais leur pauvreté gardait l’honneur qu’ils inculquèrent à leurs cinq enfants.

Ses frères et sœurs

Trois fils, Jacques, Jean et Pierre, et deux filles, Jeanne et Catherine — celle-ci mourut avant le départ de son aînée — grandissaient sous la sauvegarde de ces braves campagnards, qui en faisaient de bons chrétiens et de bons Armagnacs.

La mère semble avoir pressenti les grandeurs de sa fille Jeanne. Elle cultivait avec un soin jaloux les premières 11aspirations de cette âme innocente et droite. Jeanne, dit une compagne de son enfance, était bonne, simple et douce fille

; point paresseuse

, ajoute un voisin, elle travaillait volontiers, elle filait, elle allait au labour avec son père, hersait la terre et sarclait les herbes parfois même elle gardait les troupeaux

. Souvent le même témoin la vit prolonger ses veillées laborieuses au logis, en filant aux côtés de sa mère.

Influence de la mère sur l’éducation de sa fille aînée

Sa grande foi, cette croyance ferme qui illumina sa vie et transfigura son martyre, Jeanne la tenait encore de sa pieuse mère. Le procès de Rouen l’a constaté en termes exquis. La grâce de sa prédestination se surajouta à cette influence première et en fit une âme élevée de bonne heure aux plus sublimes états de la perfection chrétienne.

Son attrait pour la maison de Dieu

À travers la petite baie qui éclaire encore sa modeste chambrette, l’enfant apercevait l’église, le sanctuaire eucharistique où l’attirait l’irrésistible élan de son âme candide. Pour y arriver, il suffisait de franchir le petit jardin de la maison paternelle, le cimetière où reposaient les anciens à l’ombre des murailles saintes, et Jeanne se trouvait au pied de l’autel, dans la douce et calme solitude du tabernacle, ses délices d’enfant prédestinée.

La foi de l’enfant

Elle y allait le plus souvent qu’elle pouvait dans la journée, disent les témoins du procès, mais surtout le matin, à l’heure de la messe, et le soir, quand sonnaient les complies, cette sublime prière vespérale que les chrétiens d’alors, mieux initiés à l’esprit de la sainte liturgie, récitaient avec les prêtres et les clercs.

Comment elle réprimandait et exhortait le sonneur négligent

Parfois le sonneur, c’est lui-même qui le confesse, oubliait de sonner à l’heure, et Jeanne l’en reprenait, lui disant que ce n’était pas bien et, pour le rendre plus docile à ses exhortations, elle lui promettait de petits gâteaux6 confectionnés au logis des d’Arc.

Jeanne enfant à l’église de Domremy

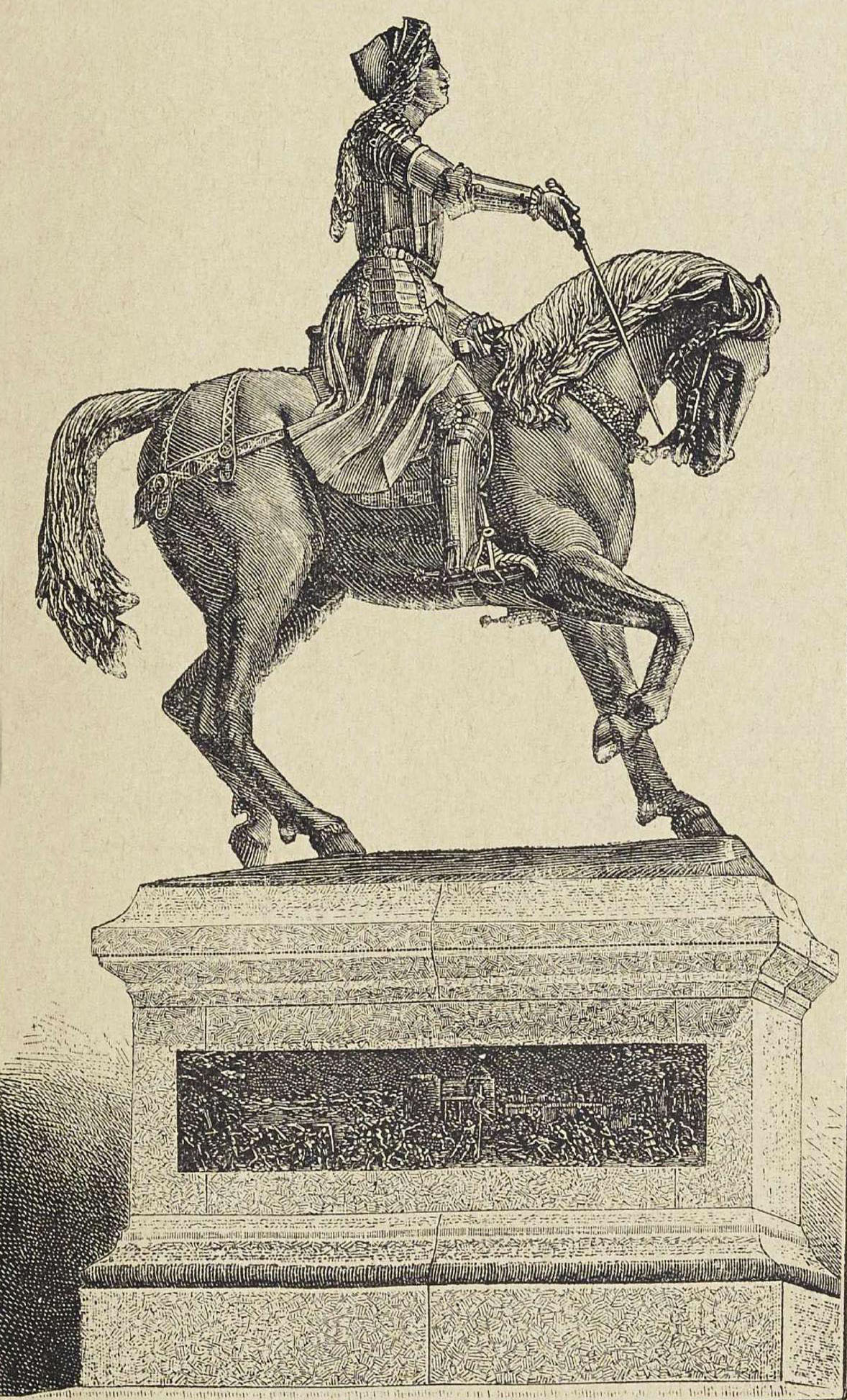

Le pèlerin de Domremy ne peut se soustraire à une religieuse émotion, quand il visite la pauvre église où Jeanne 12a exhalé ses premiers soupirs vers l’hôte divin qui déjà se communiquait si intimement à la virginale enfant. C’est sur ces dalles que Jeanne s’est prosternée, sous ces voûtes que tant de fois elle a levé les mains et les yeux vers l’autel. Ce sont bien ces piliers qui ont entendu sa voix, ses soupirs, et peut-être ont été les secrets témoins de quelque mystérieuse vision. Un artiste lorrain, M. Paul, a exprimé cette idée en adossant à la façade de l’église une statue de fonte de la Pucelle, en habits rustiques, un genou en terre, le regard et des bras levés vers le ciel.

Les fonts baptismaux et l’autel de la Vierge

De l’église primitive bien des choses ont disparu, lors de l’incendie que lui infligèrent les bandes bourguignonnes7. Il en reste encore assez pour réveiller d’émouvants échos au fond des âmes.

Voici les fonts baptismaux de l’époque romane (XIe siècle), où, selon toute vraisemblance, la fille de Jacques et de Romée fut baptisée par messire Jean Minet, curé de Dreux et de Domremy. Selon l’ancien usage, qui subsista jusqu’au 13concile de Trente, elle fut présentée par une foule de parrains et marraines, heureux de lui servir de caution devant la sainte Église8.

Des fonts baptismaux où elle était devenue enfant de Dieu, fille Dé

, comme ses saintes l’appelèrent plus tard, Jeanne fut déposée sur l’autel de Notre-Dame, en signe de consécration de la néophyte au cœur immaculé de la Mère de Dieu. Bien souvent, elle revint là, pour en ratifier et en accomplir les filiales obligations9.

IV

Le pèlerinage de Notre-Dame de Bermont

Deux petits sanctuaires champêtres attirèrent de bonne heure les pèlerinages de Jeanne. Tous deux ont gardé le parfum de son passage.

Le premier, Notre-Dame de Bermont, au delà du village de Greux, est encadré de grands bois, sur une petite éminence, d’où l’œil plonge sur un gracieux et vivant paysage.

Une inscription touchante, en forme d’épitaphe au petit 14cimetière qui l’avoisine, y rappelle que

cette chapelle, suivant la tradition confirmée par l’histoire, est bien véritablement celle où Jeanne d’Arc reçut les inspirations qui la portèrent à se dévouer au service de son pays. Respectez cette chapelle en mémoire de l’héroïne qui arracha la France des mains des Anglais.

L’ermitage Sainte-Marie

L’autre sanctuaire, l’ermitage Sainte-Marie, dont les fondations subsistent encore, s’élevait du côté opposé de Domremy, sous le bois Chesnu, non loin des fontaines et de l’arbre des Fées, si souvent rappelés dans le procès de Rouen.

Auprès de l’arbre des Fées

Cet arbre était un vieux hêtre, d’une remarquable beauté, large, touffu, dont les branches, en se recourbant jusqu’à terre, formaient un vrai dôme de verdure. Majestueux encore au XVIIe siècle, quand Richer le visita, il tomba depuis sous la hache des soudards suédois. La place servait aux ébats de la jeunesse10, et ce fut de ces ébats que les juges de Rouen firent le pivot de la procédure dirigée contre leur innocente victime, qu’ils s’efforçaient d’incriminer de superstitions, de maléfices et de sorcellerie.

— Depuis que j’ai l’âge de raison, répondit Jeanne à ses 15accusateurs, je ne me souviens pas y avoir été danser… J’ai pu y danser auparavant avec les autres enfants… J’y ai plus chanté que dansé. Mais depuis que j’ai su qu’il fallait que je vinsse en France, je me suis livrée à ces jeux et à ces distractions le moins que j’ai pu… J’ai entendu des anciens (ils ne sont pas de mon lignage) dire que les Fées hantent cet arbre… Quant à moi, je ne les y ai jamais vues.

16Chapitre second L’appel

I

La grande pitié du pays de France

En ce temps-là, il y eut grande pitié

au royaume de France.

Vainement, la sagesse de Charles V, si heureusement secondée par la vaillance de Duguesclin, avait à peu près cicatrisé les blessures faites à la France sous les deux premiers Valois, réparé les malheurs de Crécy et de Poitiers, effacé les hontes du traité de Brétigny, la folie de Charles VI et les folies de son règne précipitèrent la France dans de nouveaux et plus profonds abîmes. Le flot 17de l’invasion étrangère, un instant contenu par l’épée de Duguesclin, reprit sa marche offensive. L’honneur de la dynastie était traîné dans la fange par les scandales d’Isabeau de Bavière ; et, tandis que ce n’eût pas été trop de toutes les forces de la France pour lutter victorieusement contre l’ennemi du dehors, ces forces se divisèrent. Le fléau de la guerre civile déchaînait ses fureurs sur le pays.

Un sombre tableau

La société, remuée jusque dans ses dernières profondeurs, vomissait à sa surface l’écume du genre humain, ces scélérats sans conscience et sans entrailles qu’aucun forfait n’arrête. En 1407, le duc d’Orléans, assassiné par des affiliés du duc de Bourgogne, rougit de son sang le pavé de Paris. En 1413 et en 1418, une Commune insurrectionnelle déchaîna sur cette malheureuse capitale toutes les horreurs d’une démagogie en délire. C’est le boucher Caboche, c’est le bourreau Capeluche, qui se promènent en maîtres dans les rues de la grande ville, et qui, avec leurs valets d’abattoir, les manches retroussées et sanglantes, hurlant le meurtre, vont briser les portes des prisons où étaient détenus les otages des Armagnacs ; et cela, pendant que les Anglais, s’avançant par la Normandie, prenaient successivement Saint-Lô, Caen, Honfleur, Évreux, et venaient mettre le siège devant Rouen. Peu de temps après, le traité de Troyes (1420) mettait sur cette époque désastreuse le sceau de l’infamie. Isabeau de Bavière, affichant son déshonneur, reconnaissait pour héritier de la couronne de France Henri de Lancastre. La France n’était plus qu’une province anglaise ; Paris devenait un faubourg de Londres.

Bientôt, le fils de Charles VI, errant et fugitif dans ses propres États, doutant même de son droit, ne sera plus que le roi de Bourges ; et encore, ce titre dérisoire sera-t-il singulièrement menacé lorsque les Anglais, poussant toujours en avant leur conquête, viendront mettre le siège devant Orléans, boulevard de la ligne de la Loire et protection des provinces du Midi.

18En vérité, s’écrie l’éloquent historien de cette catastrophe nationale à qui nous en empruntons le sombre tableau11, en vérité, quand on relit l’histoire lamentable de ce demi-siècle, depuis 1380, il semble qu’avec le Dante, on descende un à un les cercles toujours plus sombres de cet enfer sur les portes duquel le poète florentin a lu ces terribles paroles :

Vous qui entrez ici, laissez toute espérance.

Dans un coin ignoré

Humainement, la France était perdue.

Mais, dans un coin ignoré de cette France envahie, retentissait devant Dieu la prière de l’Imitation de Jésus-Christ, traduite précisément en ce siècle malheureux, comme pour donner à l’âme française une voix, qui disait :

Ô mon Dieu, à moy venez, et réconfortez votre pauvre serviteur, et le resjouissez ; estendez votre main, et délivrez-le de toute douleur et angoisse. Venez, sire, venez !

Et l’infinie miséricorde répondait, dans le silence de sa solitude, à l’âme qui la suppliait ainsi :

Beau filz, je suis le Seigneur qui réconforte au temps de tribulacion….. Tiens-toy ferme et persévérant. Soyes courageux, et la consolacion te viendra, quand je saurai que sera ton proffict. Attends-moi et surattends. Je viendrai et je te guérirai12.

Elle vint, à l’heure marquée dans les desseins éternels de Dieu sur la vocation de la nation française et sa mission dans le monde.

II

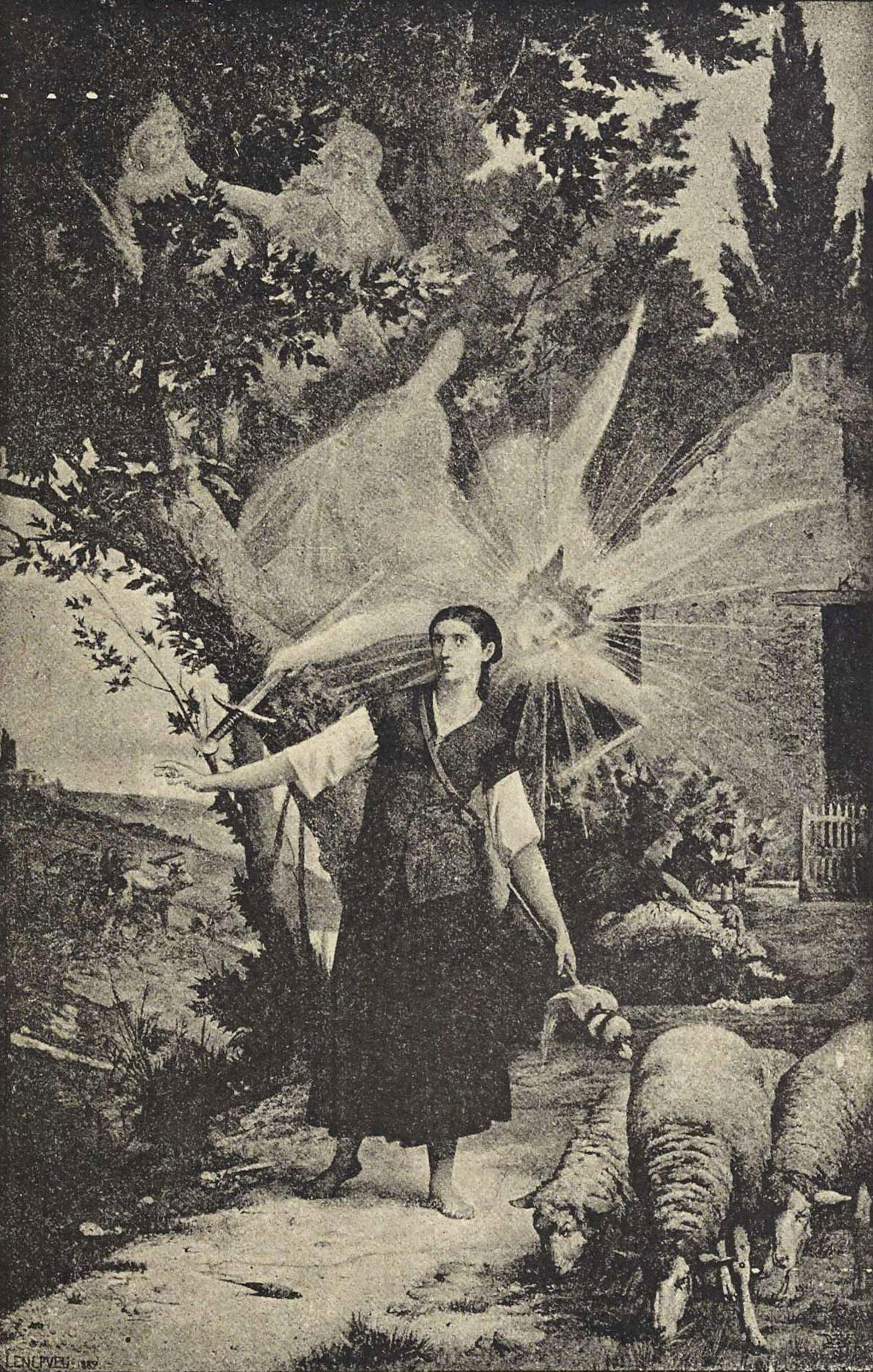

Première apparition de l’Archange

C’était un jour d’été, à l’heure de midi.

Jeanne avait treize ans. Elle se trouvait, à ce moment, dans le jardin du logis paternel, attendant peut-être le son 19de la cloche pour saluer la Vierge dont le Fiat a sauvé le monde. Tout à coup, une voix retentit à droite, du côté de l’église, et une grande clarté parut au même endroit.

— J’eus grand-peur, racontait-elle elle-même devant ses juges, mais je reconnus que la voix était digne

, et qu’elle me venait de Dieu. À la troisième fois, je vis que c’était la voix d’un ange.

Or, l’ange n’était pas seul. D’autres messagers célestes accompagnaient celui qui lui parlait. Elle les vit et s’affermit de plus en plus dans sa calme et ferme croyance.

— Je les ai vus des yeux de mon corps aussi bien que je vous vois, ajoutait-elle en parlant à ses accusateurs, et, lorsqu’ils s’en allaient de moi, je pleurais, et j’aurais bien voulu qu’ils m’emmenassent au ciel avec eux.

Ses recommandations

L’ange ne dit pas son nom, et, voulant sans doute la disposer peu à peu, dans l’humilité et la foi, aux grandes choses de son élection, il se bornait, les premières fois, à lui recommander de bien se conduire, de fréquenter l’église, d’être bonne fille, et que Dieu lui aiderait :

— Mon ange me disait que je sois bonne fille, que j’aille souvent à l’église, et gardasse mon âme de tout péché mortel.

L’enfant se montra docile aux exhortations du messager céleste. Sa piété, dès lors, sans cesser un instant d’être active, pratique et laborieuse, revêtit un caractère plus ferme encore. Elle restait longtemps en prière et entrait de plus en plus dans cet esprit de pénitence, qui est la caractéristique des saints. Sans cesse, elle voulait purifier sa conscience. Elle se confessait fréquemment13. En un mot, dit naïvement le curé lui-même qui a déposé dans le procès, elle n’avait pas sa pareille au village

; et un 20autre prêtre disait qu’il n’y avait jamais eu meilleure fille dans la paroisse

. Les jeunes gens, qu’elle n’aimait pas à fréquenter, se moquaient d’elle quelquefois, mais elle n’en tenait compte. Ses petites amies, même celles qu’elle aimait le plus, Mengette et Hauviette, qui pleura beaucoup quand elle partit de Domremy, lui disaient qu’elle était trop dévote : ce qui lui faisait confusion, mais ne l’arrêtait pas14.

L’extrême délicatesse de sa conscience la tenait à l’abri des périls de son âge.

— Il n’est rien au monde, répondra-t-elle à ses juges, dont je serais aussi affligée que de me savoir sans la grâce de Dieu.

Puis, comme les interrogateurs la pressent, elle laisse échapper naïvement le secret de sa belle âme :

— Je ne sais pas avoir jamais fait péché mortel.

Jeanne a gardé l’innocence baptismale. L’Esprit-Saint, qui habitait en elle, la poussa au mystérieux attrait des plus belles âmes.

— La première fois que j’ai entendu les voix, j’ai fait vœu de virginité.

Furieux de sentir le témoignage invincible de l’Esprit qui est en elle, les juges la pressent encore. Eh quoi ! elle est assez présomptueuse, pour croire qu’elle ne peut pécher mortellement, pour être aussi assurée qu’elle l’est de son salut.

— Si je puis pécher mortellement, répond la candide vierge, je n’en sais rien ; mais je m’en rapporte à Notre-Seigneur. Quand je dis que je crois fermement que je serai sauvée, c’est à condition que je garderai la virginité de corps et d’âme.

Comme à ces souvenirs on comprend l’affection que Jeanne sut inspirer de bonne heure à tous ceux qui la voyaient et ne pouvaient la voir sans l’aimer. Ses compatriotes 21s’expliquaient de mieux en mieux la joie mystérieuse15 que leur causa sa naissance.

III

Saint Michel et la France

L’ange, après l’avoir rassurée de sa première impression qui fut, comme il arrive dans les grandes visions venant de Dieu, une crainte salutaire, l’instruisit et la prépara à sa sublime vocation. Mais ce n’est que quand il l’eut trouvée bien docile à l’appel de Dieu, qu’il lui révéla son nom.

— Je suis, dit-il à l’enfant, l’archange Michel !

Tous les panégyristes de Jeanne se sont arrêtés à ce mot, pour saluer le grand protecteur de la France. Saint Michel, en effet, est la lumineuse explication des merveilles accomplies par Jeanne d’Arc. C’est celle que donne Jeanne elle-même. Qui donc pouvait en donner une meilleure ?

L’archange l’a suscitée, formée et conduite. Il lui a été donnée pour la gouverner. Il lui a appris à se diriger. Il lui donne sans cesse son réconfort. Tous les jours, il l’assiste, sans jamais lui faire défaut. Ce sont tout autant d’affirmations et d’expressions tombées de la bouche de l’héroïne. Elle va plus loin. Elle lui attribue sa mission tout entière. Dans certaines séances du procès de Rouen, elle s’identifie à saint Michel, se donne pour l’archange en personne agissant par son intermédiaire et présente comme ayant été invisiblement accompli par saint Michel ce qui 22n’était visible qu’en elle. Elle en avait le droit, disent les avocats et les docteurs de la réhabilitation : les saintes Écritures offrent des exemples semblables, et le mandataire peut attribuer au mandant ce qu’il accomplit par son ordre et en vertu de la puissance qu’il en reçoit.

Saint Michel forme, avec les deux saintes dont nous allons parler, le Conseil invisible qui inspire et soutient tout ce que Jeanne entreprend. Jeanne en réfère à ce Conseil des difficultés suscitées par les guerriers, des questions posées par les faux docteurs de Rouen ; et elle oppose hardiment les décisions et les réponses qu’elle en reçoit aux décisions et aux sophismes des guerriers et des faux juges.

Les deux saintes

Saint Michel n’apparaît pas seul ; il est dignement accompagné comme il sied au premier des purs esprits. Jeanne les a souvent vus parmi les hommes, auxquels ils se mêlent sans être aperçus.

La révélation de ce protectorat de saint Michel sur la France datait de l’an 708. Une nuit, saint Aubert, évêque d’Avranches, avait été averti, par révélation céleste, de construire, au sommet d’un mont, autrefois occupé par les druides et objet d’un religieux effroi, un temple en l’honneur du grand archange. Une deuxième et une troisième apparition ayant dissipé les premiers doutes du pieux pontife, il se mit résolument à l’œuvre. La dédicace de la nouvelle église se fit avec une grande solennité le 16 novembre 709. La fondation d’une abbaye bénédictine y assura la pompe et la perpétuité du service divin.

À partir de cette époque, le mont Saint-Michel — tel fut désormais son nom, — devint le but d’un pèlerinage qui n’a pas discontinué jusqu’à la Révolution, et qui a repris, dans ces derniers temps, comme tous les autres, sur la terre encore très chrétienne de France. Il n’est point d’honneurs que nos rois n’aient rendus à saint Michel, se plaisant à lui donner le titre et le rang de Prince de l’empire des Gaules

.

La question du surnaturel dans la mission de Jeanne d’Arc

23Mais, la plus belle, la plus constante apparition de saint Michel, c’est Jeanne la Pucelle, la Pucelle acceptée telle qu’elle s’est donnée. Elle a constamment affirmé qu’elle avait été suscitée, formée, fortifiée, conduite par saint Michel. Il m’assiste tous les jours, disait-elle, sans jamais me faire défaut.

Saint Michel répondait ainsi à la confiance de la France16, car, affirme M. Siméon Luce, la France attendait de saint Michel un secours surnaturel.

L’ancienne France voyait l’archange guidant Clovis quand il allait à Vouillé briser la puissance politique de l’Arianisme ; elle le voyait donnant au bras du fils de Pépin d’Héristal la dureté du marteau pour broyer l’infidèle ; Charlemagne l’avait fait peindre sur ses étendards ; plus d’une fois les rois de France gravèrent son effigie sur 24la monnaie. La chevalerie se conférait au nom de saint Michel. Dans l’idéal et l’esprit de l’institution, que devaient être les chevaliers, sinon autant d’anges revêtus d’une chair immaculée ? La terre de France était parsemée d’oratoires, d’églises, en l’honneur de saint Michel. Toute cathédrale, toute grande église, avait sa chapelle, son autel dédié à l’archange. Le nom des places et des rues qui, en tant de lieux, gardent encore le nom de saint Michel, nous rappelle à quel point son nom fut populaire.

Il nous est donc permis de conclure, avec le P. Ayroles, que Jeanne d’Arc, cette enfant suscitée par saint Michel, remplie de la force de saint Michel, devenait dès lors l’apparition de la miséricorde divine sur la France.

IV

La Pucelle

Depuis sa plus tendre enfance et à l’aube même des premières lueurs de sa raison naissante, Jeanne témoignait d’un singulier attrait pour deux saintes, toutes deux d’ailleurs très populaires dans la dévotion des peuples, toutes deux vierges martyres, et célèbres dans les annales de l’héroïsme chrétien.

Dieu voulut que toutes deux devinssent, comme l’archange Michel, les conseillères et en quelque sorte les compagnes assidues de leur virginale cliente. Les interrogatoires de Rouen sont remplis des effusions naïves de Jeanne, quand elle parle de ses saintes

.

L’archange lui avait annoncé leur prochaine apparition et leur assistance continue, lui recommandant de les écouter, de croire à leurs paroles, parce que tel était l’ordre de Dieu. Aussi, quand les saintes lui apparurent, elle n’éprouva aucune surprise et n’eut aucune peine à les croire.

Sous leur direction, la Vierge de Domremy fit d’admirables progrès dans les voies de la sainteté. Le noviciat de 25héroïne prédestinée ne connut point de défaillance. Les anges demeuraient dans l’admiration et le lui prouvaient, en redoublant de soins, tandis que ses institutrices célestes achevaient de l’instruire en vue de sa redoutable mission.

Nous avons déjà dit de quelle vénération l’entouraient tous les témoins de sa vertu précoce. Ils sentaient l’approche de la divinité, en l’abordant, mais sans se rendre compte du mystère qui était en elle, tant elle gardait précieusement son secret17.

Nul ne songeait à mal auprès d’elle. Comme autrefois la Vierge de Nazareth, de qui l’Aréopagite raconte que sa seule vue écartait les pensées terrestres, la vue de la chaste et pudique adolescente inspirait le respect.

Une chronique contemporaine nous a conservé son portrait.

Elle était, dit le chroniqueur, très grande de corps, et tous ses membres forts et robustes. Le visage était plutôt viril que de dame. Elle avait les yeux blonds et beaux et de très gaie expression. Le nez et la bouche bien placés. Elle paraissait en tout bien conformée. Ses cheveux étaient très longs et blonds, qu’elle nouait, et pendant les batailles elle les portait hors du casque, bien que cela fût périlleux. Les siens la reconnaissaient à cela, et sa chevelure répandue sous le casque ressemblait à des houppes d’un chapeau18.

De plus en plus réservée, la docile élève des saintes recevait leurs leçons et assistait de plus en plus fréquemment à leurs colloques.

Elle les voit chaque jour et entend leurs voix, dit le rapport de la Faculté de théologie 26de Paris. Elle les a quelquefois embrassées, baisées, touchées de ses mains… Elles se montrent à elle, avec de très riches couronnes sur la tête19.

Les progrès de l’enfant dans la piété, le rare bon sens qui caractérise toujours la conduite de Jeanne, la droiture de son jugement, le calme de son âme même au milieu des actions les plus faites pour enthousiasmer son imagination, toutes ces qualités extraordinaires et bien d’autres considérations, mises en lumière par les critiques les moins prévenus en faveur du surnaturel, garantissent à l’histoire impartiale qu’elle n’a obéi, ni à l’illusion, ni à l’hallucination, ni à la suggestion plus ou moins morbide, que les ennemis de l’Église et de la France ont tenté de lui opposer20.

27V

Sens et beauté de ce nom

Entre les communications que recevait journellement la virginale adolescente, il en est une, sur laquelle les contemporains ont insisté, c’est celle du nom que lui donnaient ses sœurs du Paradis, les saintes qui l’assistaient. Le nom venait du ciel, Jeanne l’aimait pour cela et le prenait volontiers. À chaque page des Mémoires, ce nom revient et on voit qu’il avait été adopté de tous.

On l’appelait Jeanne la Pucelle.

Ce nom, que l’infâme Arouet a tenté de salir de sa bave immonde, doit rester cher aux vrais amis de Jeanne, qui se plaisent à la nommer comme la nommaient les voix et comme l’appelaient les contemporains.

Jeanne la Pucelle, c’est-à-dire la jeune adolescente, l’adolescente idéale, dans toute la délicate fraîcheur de son innocence et de sa virginale pureté.

Le chant enthousiaste de l’abbé Pie au premier lever de cette apparition virginale

Un jeune prêtre, au cœur grand et haut comme son esprit, rencontrant, au début de sa carrière oratoire, ce nom et les chastes beautés qu’il révèle, ne put contenir son ardent enthousiasme. C’était à Orléans, le 8 mai 1844. Le prêtre s’appelait Pie, il était alors vicaire à la cathédrale de Chartres et devait mourir sur le siège de saint Hilaire, à Poitiers, sous la pourpre méritée par tant d’illustres services dans l’Église de son pays. Son discours fut un chant de l’inspiration la plus élevée, digne prélude de tant de chefs d’œuvre. C’est un magnifique traité théologique de la mission de Jeanne, une intuition du génie qui devine ce que l’érudition historique ne devait pas tarder à établir. Mais, quand il voulut saluer la Vierge de Domrémy, l’abbé Pie trouva des accents incomparables.

Ô Dieu, — s’écria-t-il au milieu du religieux saisissement de son auditoire, — ô Dieu, dont les voies sont si belles et les sentiers pacifiques, vous qui marchez par un chemin 28virginal, soyez béni d’être venu à notre aide par des mains si pures et si dignes de vous ! Soyez béni d’avoir fait Jeanne si belle, si sainte, si immaculée ! Je cherche en vain ce qui pourrait manquer à mon héroïne ; tous les dons divins s’accumulent sur sa tête ; pas une pierrerie à joindre à sa couronne.

Par l’esprit et par le cœur, je ne connais rien de plus français et de plus chrétien que Jeanne d’Arc, rien de plus mystique et de plus naïf. En elle, la nature et la grâce se sont embrassées comme sœurs ; l’inspiration divine a laissé toute sa part au génie national, tout son libre développement au caractère français ; c’est une extatique chevaleresque, une contemplative guerrière ; elle est du ciel et de la terre… C’est une sainte qui n’a pas d’autels ; que l’on vénère, que l’on invoque presque, et qu’il est permis de plaindre ; que le prêtre loue dans le temple, que les citoyens exaltent dans les rues de la cité ; modèle à offrir aux conditions les plus diverses, à la fille des pâtres et à la fille des rois21, à la femme du siècle et à la vierge du cloître, aux prêtres et aux guerriers, aux heureux du monde et à ceux qui souffrent, aux grands et aux petits ; type le plus complet et le plus large au point de vue de la religion et de la patrie, figure historique qui n’a sa semblable nulle part.

Jeanne d’Arc, c’est une douce et chaste apparition du ciel au milieu des agitations tumultueuses de la terre, une île riante de verdure dans l’aride désert de l’histoire humaine, un parfum de l’Éden dans notre triste exil ; et, pour parler le langage de saint Augustin, c’est Dieu venant à nous, cette fois encore, par un sentier virginal.

29VI

Les prédestinations de la miséricorde divine sur la France

La virginale héroïne était donc la prédestinée des miséricordes divines sur la France. Sa venue, attendue, désirée, ardemment souhaitée par tous les cœurs vraiment français, leur avait été prédite et prophétisée. On a trop oublié ces prédictions, auxquelles Jeanne elle-même n’hésitera pas à faire allusion, quand il s’agira d’affirmer sa mission surnaturelle. Elles ont été recueillies avec soin par Jean Bréhal, le grand inquisiteur, chargé par commission apostolique de présenter l’ensemble des sentiments des docteurs appelés à se prononcer dans le procès de réhabilitation. L’œuvre du savant dominicain constitue une collection, ou, pour emprunter son expression même, une Récapitulation de ces sentiments et des raisons qui les motivaient.

C’est, dit-il, pour donner toute évidence à ces merveilles, que Dieu a voulu les faire annoncer de longues années avant leur accomplissement.

Jeanne prophétisée

Bréhal cite d’abord la prédiction du vénérable Bède, annonçant, d’une façon précise, l’année même où Jeanne, à la suite de ses révélations, se met héroïquement à l’œuvre.

Puis, celle de Jean de Montalcin, écrivant de Sienne au roi de France :

Votre victoire sera dans le conseil d’une vierge.

Puis encore les strophes étranges de l’Anglais Merlin.

Du bois chenu sortira la pucelle, qui apportera le remède aux blessures.

Dès qu’elle aura abordé les forteresses, de son souffle elle desséchera les sources du mal.

Des ruisseaux de larmes couleront de ses yeux ; elle remplira l’île (l’Angleterre) d’une horrible clameur.

Elle sera tuée par le cerf à dix ramures (le jeune roi Henri âgé de dix ans) dont quatre porteront des diadèmes d’or 30(les quatre premières années d’Henri furent marquées par l’exercice d’une autorité juste) et les six autres seront changées en cornes de buffles (symbole d’une tyrannie barbare et sans frein) ; elles rempliront les îles de la Bretagne d’un horrible fracas ; le bois Danois (la Normandie, parce que les Normands étaient sortis du Danemark) sera sur pied. D’une voix d’homme, il criera :

Viens, Cambrie (couronne de France, ainsi nommée parce que les Francs sortirent de l’antique cité de Sicambrie, en Pannonie), et joins Cornouailles (l’Angleterre) à ton flanc.

Bréhal cite encore une autre prophétie, non moins célèbre et répandue dans le peuple, qui la commentait volontiers sous le chaume, à la veillée, quand les nouvelles de France devenaient de plus en plus mauvaises. On y lisait :

Ô lys insigne, arrosé par les princes, le semeur te plaça dans un délectable verger, au milieu de vastes campagnes. Sans cesse fleurs et roses d’un merveilleux parfum te forment ceinture.

Le lys est dans la stupeur, le verger dans l’effroi.

Des animaux divers, les uns étrangers, les autres nourris dans le verger, s’unissant cornes à cornes, ont presque suffoqué le lys. Il s’étiole par sa propre rosée, on le resserre ; on lui arrache une à une ses racines ; ils croient l’anéantir de leurs souffles d’aspic.

Mais, voici la vierge, originaire du lieu d’où se répandit le brutal venin ( ?)

Elle est distinguée par un petit signe rouge, qui émerge derrière son oreille droite.

Son parler est lent.

Son cou est court.

Par elle, ils seront ignominieusement bannis du verger ;

Elle donnera au lys des courants rafraîchissants ;

Elle chassera le serpent ;

Elle montrera où est le venin ;

31Par elle, le gardien du lys, Charles, appelé fils de Charles, sera couronné à Reims d’un laurier fait d’une main non mortelle.

Autour se soumettront des voisins turbulents ; les sources trembleront ; le peuple criera : Vive le lys, loin la brute (le léopard), fleurisse le verger…

Sans prétendre donner à ces diverses prédictions plus d’autorité, ni même plus d’authenticité qu’il ne convient, le texte, recueilli par le grand inquisiteur, a du moins son importance, au point de vue de l’attente universelle au pays de France, confiant, dans sa détresse, en la libération qui lui viendrait du Christ qui aime les Francs.

VII

L’approche de l’heure

Cependant, le terme fixé par Dieu approchait. L’humble et forte vierge de Domremy était devenue, sous la direction des anges et des saintes, la grande âme religieuse et parfaite qui animait son corps sain et vigoureux. Les voix

devinrent plus pressantes.

Dernières recommandations des voix

— Il faut, disait saint Michel ; il faut, répétaient les saintes Catherine et Marguerite ; il faut que tu ailles trouver le capitaine de Vaucouleurs, Robert de Baudricourt, et qu’il te donne une escorte de gens armés qui te conduisent devers le dauphin ; il te faut faire sacrer le roi à Reims ; chasser l’étranger du royaume.

— Mais, répondait la vierge, je ne suis qu’une paysanne ; comment donnerai-je des ordres aux gens de guerre ?

— Fille de Dieu, fille au grand cœur, insistaient les voix, va, il le faut ; Dieu te sera en aide.

C’est que le péril était devenu imminent. Tout manquait à Charles VII, on lui conseillait de se retirer en Dauphiné, lui-même se surprenait songeant à se réfugier en Espagne ou en Écosse, et à commencer cette vie si dure de roi exilé. 32L’Anglais devenait de plus en plus insolent. Le duc de Bedford voyait ses alliances se resserrer sur le sol français. Salisbury débarquait, résolu à porter la guerre au cœur même des pays demeurés fidèles au roi malheureux.

Partir !

Les voix se firent plus pressantes.

— Pars, disent-elles un jour, va trouver Robert de Baudricourt, au lieu de Vaucouleurs, il te donnera des gens pour t’accompagner en France.

Partir, quitter sa mère, ses jeunes amies, ses paisibles travaux, pour se jeter en pareille compagnie, dans cette vie de hasards, c’était chose qui devait troubler étrangement cette âme simple et recueillie. Elle disait plus tard qu’elle eût mieux aimé être tirée à quatre chevaux, que de venir en France sans la volonté de Dieu. Jusque-là, le caractère de sa mission pouvait se dérober à ses yeux dans les ombres de l’avenir et l’attirer par le mystère. Quand les voix lui disaient qu’il fallait aller au secours de la France, elle se sentait pleine d’ardeur et d’impatience :

Elle ne pouvait durer où elle était.Mais, quand les voiles tombèrent, quand le présent se montra avec toutes les misères, tous les dégoûts de la réalité, et qu’il fallut partir, elle s’effraya. Elle répondit qu’elle n’était qu’une pauvre fille, qui ne saurait ni monter à cheval ni faire la guerre. Mais la voix avait parlé ; elle triompha de ses répugnances. Et Jeanne, pour étouffer le cri de son cœur, n’eut plus qu’une pensée : ce fut de concourir de toute sa force à l’accomplissement de la volonté de Dieu22.

Anxiétés et dispositions des parents de Jeanne

Or, elle ne pouvait compter sur l’appui, ni même sur l’assentiment de son père ou de sa mère23. Elle avait eu beau cacher avec soin son secret, quelque chose en avait transpiré autour d’elle. Sa piété de plus en plus ardente, les élans de son âme, les vivacités d’expressions qui sans doute lui échappaient trahissant son patriotisme indigné à la nouvelle des désastres du beau pays de France, ces 33indices et d’autres semblent avoir inquiété avant l’heure Jacques d’Arc, le rude et franc laboureur.

Je la noierais moi-même !

Deux ans avant la première vision de Jeanne, ce brave campagnard rêva, la nuit, qu’elle l’abandonnait, qu’elle partait en compagnie de gens de guerre. Le lendemain, encore tout ému de ce songe, il disait à ses fils :

— Si je croyais qu’une telle chose arrivât, j’aimerais mieux vous voir noyer ma fille, et, au cas où vous y manqueriez, je la noierais moi-même.

Quant à Isabelle Romée, la bonne et pieuse ménagère, elle vivait, elle aussi, dans l’angoisse. Pendant qu’elle la portait dans son sein, elle rêva qu’elle accouchait de la foudre.

On l’assigne devant l’officialité

On s’avisa d’un stratagème.

De concert avec les parents de Jeanne, un jeune homme des environs, très épris de ses grandes et belles qualités, la demande en mariage, et, comme la vierge, déjà consacrée à Dieu par un vœu spécial, repoussait avec horreur cette proposition, le prétendant l’assigne devant l’officialité de Toul, affirmant qu’elle lui avait promis fiançailles. Mais ses voix la soutinrent dans cette épreuve, la première qui l’habituait à comparaître devant les tribunaux, pour défendre son honneur et sa vertu. Elle se rendit à Toul, comparut devant ses juges, plaida elle-même sa cause, confondit l’imposture de son adversaire et gagna sans peine son procès.

Découragés, les parents la soumirent à une plus étroite surveillance. Mais, leurs précautions seront vaines et leur fille, dirigée par les célestes conseillères, allait déjouer leurs desseins.

VIII

À Burey-le-Petit

À Burey-le-Petit, un petit village à deux lieues de Domremy, vivait un honnête laboureur, que Dieu avait choisi pour être le Mardochée de la nouvelle Esther. Durand Lascart, 34oncle par sa femme de Jeanne d’Arc, sera l’instrument de la vocation de son héroïque nièce24.

Le Mardochée de la nouvelle Esther

Jeanne, sans doute sur le conseil de ses voix, demanda et obtint l’autorisation d’aller passer huit jours à Burey. Les huit jours passés, elle entretint le bon villageois de son dessein.

— Je veux, dit-elle, aller en France, voir le dauphin pour le faire couronner.

Ébahi de la confidence, Lascart fit, naturellement, toutes les objections qu’on devine.

— N’est-il pas dit, répliqua modestement sa jeune nièce, qu’une femme (Isabeau de Bavière) perdrait la France et qu’une jeune fille des marches de la Lorraine la relèverait ?

L’oncle reconnut que la prophétie était bien telle. Puis, touché de l’accent divin qui se faisait sentir dans les paroles de sa nièce, cet homme, au cœur simple et droit, se rendit à l’appel du ciel.

On était en plein mois de mai 1428, aux environs de l’Ascension.

Sur la route vers Vaucouleurs

La nièce et l’oncle cheminaient sur la route qui mène de Burey-le-Petit à Vaucouleurs, et que nous avons déjà décrite. L’oncle semblait soucieux. Quelle que fût sa confiance en l’inspiration de Jeanne, il se demandait quel accueil lui réservait le sire de Baudricourt, si tant est que le capitaine consentît à les recevoir. Mais, Jeanne marchait sereine et assurée, dans ses habits de paysanne. Ses voix lui disaient, comme autrefois le Maître aux disciples :

— Ne vous inquiétez point de savoir comment vous leur répondrez. Mon Esprit vous suggérera lui-même ce qu’il faut répondre.

Jeanne est prise pour folle

35Ses voix la guidèrent vers Baudricourt et le lui firent reconnaître, au milieu de ses soldats, quoiqu’elle ne l’eût jamais vu.

— Je viens, dit-elle avec fermeté, de la part de mon Seigneur, afin que vous mandiez au dauphin25 de se bien tenir et de ne point assigner bataille à ses ennemis, parce que le Seigneur lui donnera secours, avant le milieu du Carême prochain.

Baudricourt la regardait, stupéfait, se demandant si cette fille inconnue jouissait de tout son bon sens. Elle ajouta :

— Mon Seigneur veut que le dauphin devienne roi et qu’il ait ce royaume en commende26. En dépit de ses ennemis, il sera roi, et c’est moi qui le conduirai au sacre.

Pour le coup, Baudricourt l’estima folle. Il lui demanda, en riant :

— Et quel est ton Seigneur ?

— 36Le Roi du ciel, répondit Jeanne.

Sire Robert de Baudricourt haussa les épaules.

— Bon homme, dit-il à l’oncle de la Pucelle, elle mériterait que je la livre à mes gens, mais je veux bien la ménager, car elle est folle. Vous ferez bien de la ramener à son père, après l’avoir bien souffletée.

Les voix lui avaient prédit cet affront. L’humble enfant ne s’en émut point, c’était le prélude de bien d’autres résistances qui l’attendaient sur la route de son héroïque mission. Elle ne se laissa donc point abattre, elle venait d’entrer dans la période active de sa carrière.

Le doigt de Dieu lui indiquait le chemin que son héroïsme devait suivre, route glorieuse où bien des triomphes l’attendaient, bien des angoisses, et au bout de laquelle la Providence distinguait, dans sa prescience éternelle, le bûcher, encore enfoncé dans la brume de l’avenir, où la sainteté de l’héroïsme devait recevoir, avec la palme des martyrs, la couronne des bienheureux27.

IX

Son retour à Domremy

Jeanne revint à Domremy, sans s’émouvoir du premier échec humiliant que ses voix lui avaient annoncé. Elle reprit sa vie douce, humble et docile, mais rien n’était changé au fond de son cœur. À quelques mots qui lui échappaient de temps à autre et que les témoins du procès ont relatés, un observateur attentif pouvait reconnaître la fermeté de ses résolutions. Le père et la mère de Jeanne ne s’y trompèrent point. Elle attendait l’heure de Dieu.

Son secret lui échappe

La veille de la Saint-Jean d’hiver, elle dit à un jeune garçon du village, Michel Lebuin de Domremy :

— Il y a entre Coussey et Vaucouleurs c’est-à-dire à Domremy même, qui est entre les deux une jeune fille 37qui, avant qu’il soit un an, fera sacrer le roi de France, à Reims.

On était au 26 décembre 1428, quand elle fit cette confidence à l’un de ses amis d’enfance. Le jeune villageois en fut frappé et il en témoignait avec émotion devant les juges de Jeanne.

Une autre fois, c’est à Gérardin d’Épinal, lequel n’était pas Armagnac, qu’elle dit, à demi-mot :

— Compère28, si vous n’étiez Bourguignon, je vous dirais quelque chose.

Mais Gérardin ne comprit point. Il crut qu’il s’agissait d’un projet de mariage, que la jeune Lorraine aurait voulu lui confier.

D’ailleurs, on n’ignorait pas à Domremy son voyage à Vaucouleurs et l’opinion devenait de plus en plus attentive parmi ces bons villageois, tous, sauf un, bons Armagnacs c’est-à-dire bons patriotes.

Le roi lieutenant du Christ

À quelques jours de là, peu après le commencement de l’année 1429, la grande et glorieuse année où le Christ qui aime les Francs allait déployer en leur faveur ses puissantes miséricordes, les voix se firent plus pressantes.

Partir ! et cette fois pour toujours, le ciel le voulait, Jeanne obéit.

— Quand j’aurais eu cent pères et cent mères, répondra-t-elle à ses juges qui lui reprocheront cette docilité aux ordres d’en haut, et, quand j’aurais été fille de roi, je serais partie.

Ce n’est pas que son cœur ne saignât, à la pensée du chagrin mortel où elle allait laisser son père et sa mère.

L’angoisse s’assoirait au foyer de la famille, là même où sa place, demeurée vide, rappellera, le soir, aux siens désolés, les charmantes qualités et les douces vertus de l’absente.

38Mais, encore une fois, Dieu avait parlé et la France attendait.

Pour ménager la douleur des siens et leur épargner les tristesses de la séparation, elle eut de nouveau recours à son oncle de Burey. Durand Lascart accourut à l’appel de cette nièce, qu’il vénérait à l’égal d’une sainte. Jeanne n’eut point de peine à le persuader qu’il demandât à son père de l’autoriser à repartir avec lui, sous le prétexte d’aller servir à Burey la femme de Lascart, pour lors en couches.

Les adieux

Elle partit donc, sans prendre autrement congé de son vénérable père, de cette mère bien-aimée qui lui survivra pour faire réhabiliter la mémoire de la chaste héroïne. Plus tard, elle rappelait le serrement de cœur qui la prit, quand elle franchit le seuil de cette chaumière natale, qu’elle ne devait plus revoir.

Au sortir de la maison paternelle, elle passa devant celle où habitait Mengette, l’amie préférée de son cœur. Elle y entra, lui dit adieu et s’éloigna en hâte, la recommandant au ciel. Elle dit aussi adieu au père de Gérard Guillemette, un des amis de son père. Mais le courage lui manqua d’embrasser une dernière fois son autre compagne de choix, Hauviette. Elle n’aurait pu lui cacher son secret, et Hauviette, dans sa déposition, témoigne naïvement comme elle a pleuré, parce que Jeanne était partie sans la voir, et elle ajoute, en son simple langage :

— C’est que Jeanne était bonne !

Départ

Enfin, la voici aux dernières maisons du village. Une fois encore, elle se retourne vers l’église de son baptême et, le cœur angoissé mais ferme, elle continua sa route.

Plus tard, Jeanne écrivit à ses parents, pour leur demander un pardon qu’elle obtint.

C’est la beauté, — dit M. Marius Sepet, — c’est le mérite sans égal des vertus domestiques, d’inspirer aux nobles âmes des sentiments si hauts, qu’au jour marqué, ceux qui les ont pratiquées les sacrifient, avec douleur, mais avec courage, à des vertus d’un ordre plus élevé : le patriotisme et l’obéissance à Dieu.

39Chapitre troisième Épreuve

I

Trois semaines à Vaucouleurs

La jeune villageoise de Domremy se présenta de nouveau devant Robert de Baudricourt, vêtue en paysanne avec une robe grossière de couleur rouge. En l’apercevant, le sceptique capitaine de Vaucouleurs, moins sensible que son entourage à l’insistance de la comparante, la tourna encore en dérision et sans doute s’étonna que les soufflets

de l’oncle n’eussent pas été plus efficacement appliquées sur les joues de l’obstinée. Il la congédia donc en qualifiant 40son entêtement de folie manifeste. Mais, cette fois, la sublime entêtée ne broncha pas d’une ligne. Ses voix lui disaient que l’heure était sonnée. Elle demeura à Vaucouleurs.

Elle avait pris gîte chez un habitant, charron de son état, nommé Henri Le Royer, dont la femme, Catherine, conçut pour elle une vive amitié, ou plutôt, pour traduire exactement le sens des témoignages contemporains, une véritable vénération, car la Pucelle était sage, laborieuse, pieuse comme un ange.

Pendant les trois semaines de son séjour chez le charron, toujours simple, bonne fille, Jeanne aidait son hôtesse aux travaux du ménage. Elles filaient et cousaient ensemble. Puis, quand elle en avait loisir, la fervente dirigée des saintes courait à l’église, pour s’entretenir avec son Seigneur dans la prière.

L’enfant de chœur, qu’ils appelèrent pour en témoigner, racontait plus tard, devant les juges, comment il avait remarqué cette étrangère à la paroisse, qui venait, chaque matin, à l’église de Vaucouleurs, entendant plusieurs messes et prolongeant sa prière. Il dit encore, ajoute le procès-verbal de son interrogatoire, qu’il la vit souvent, dans la crypte souterraine de ladite église, s’agenouiller devant la statue de la Bienheureuse Vierge Marie et y demeurer longtemps en prière.

Le but de sa venue à Vaucouleurs n’était plus un secret. On savait qu’elle entendait des voix et qu’elle se disait la Pucelle envoyée de Dieu pour sauver le royaume de sa grande pitié.

Elle le disait d’ailleurs à tout venant, et le charron témoigna l’avoir entendue dire ouvertement :

— Il faut que j’aille trouver le dauphin. Mon Seigneur, le roi du ciel, le veut. Je viens de sa part. Dussé-je y aller sur mes genoux, j’irai.

Ma mie, que faites-vous céans ?

Les hommes d’armes, de l’entourage du capitaine, venaient l’entendre. L’un d’eux, Jean de Metz, qui se souvenait 41de l’avoir vue à son précédent voyage, vint la trouver, et, n’y tenant plus, gagné par l’ascendant mystérieux de la pieuse voyante, il lui dit :

— Ma mie, que faites-vous céans ? Faut-il donc que le roi soit chassé du royaume et que nous devenions Anglais ?

— Je suis venue ici, répondit-elle, à chambre de roi29, parler à Robert de Baudricourt, pour qu’il me veuille mener ou faire mener au dauphin. Mais il ne prend souci ni de moi ni de mes paroles. Et pourtant, avant le milieu de Carême, il faut que je sois devers le dauphin, quand je devrais user mes jambes jusqu’aux genoux ; car nul au monde, ni rois, ni ducs, ni fille du roi d’Écosse30, ni aucun autre ne peut recouvrer le royaume de France ; et il n’y a point de secours que de moi : et certes, j’aimerais bien mieux filer auprès de ma pauvre mère, car ce n’est point mon état ; mais il faut que j’aille et que je le fasse, parce que mon Seigneur veut que je le fasse.

— Et qui est votre Seigneur ? redemanda Jean.

— C’est Dieu !

Plutôt aujourd’hui que demain

Le ton pénétré de Jeanne, en affirmant de nouveau sa mission surnaturelle, saisit le loyal soldat. Tout à coup, il s’approcha de la vaillante inspirée, mit ses deux mains dans les siennes et jura, sur sa foi de chrétien, que, Dieu aidant, il la mènerait au roi :

— Quand voulez-vous partir ? demanda-t-il.

— Plutôt maintenant que demain, répondit la Pucelle, plutôt demain qu’après.

Gagné comme lui par l’ascendant mystérieux de l’héroïne, un autre compagnon de Jean de Metz, Bertrand de Poulengy, s’engagea aussi à la conduire.

L’exorcisme

Robert de Baudricourt en fut aussitôt instruit et ébranlé. Mais, il hésitait encore.

42Que savait-on, si la Pucelle parlait véritablement au nom de Dieu ? L’esprit qui la poussait était-il le bon, ou bien n’obéissait-elle pas au malin ?

Pour s’en éclaircir, en bon chrétien qu’il était, il recourut aux prières de l’Église. Sur son invitation, le curé de Vaucouleurs l’accompagna chez le charron, revêtu de son étole et se mit en devoir d’exorciser la voyante.

— S’il y a maléfice, dit l’exorciste, retire-toi de nous. Sinon, approche.

Jeanne s’approcha et se mit à genoux.

Toujours humble et docile enfant de l’Église, elle gardait sa candeur et sa noble liberté de langage.

— Messire, fit-elle, vous n’avez pas bien fait, puisque vous m’avez entendue en confession : vous devez donc savoir si c’est l’esprit malin qui parle par ma bouche.

Le curé la voyait souvent à l’église, il l’avait confessée trois fois31, depuis son retour à Vaucouleurs. Pourquoi donc recourir aux exorcismes, envers une jeune fille dont il avait pu apprécier la sincérité et la droiture ?

Malgré tout, Baudricourt hésitait encore.

— Ne connaissez-vous donc pas la prophétie ? lui dit Jeanne.

Et elle rappela la prédiction populaire dans le pays, qu’une femme perdrait la France et qu’une jeune fille la sauverait.

La femme du charron, présente à la scène, témoigna du saisissement qu’elle éprouva, en entendant Jeanne s’appliquer aussi résolument à elle-même la prophétie qu’elle connaissait bien.

43Le capitaine, plus difficile à convaincre que ses gens d’armes, ne se rendit point. Jeanne s’en impatientait. Le temps, dit la femme de Henri Le Royer, le temps lui durait, comme à une femme qui va être mère.

II

L’équipement militaire

Cependant, Jean de Metz songeait à tenir sa parole jurée.

Lorsque Jeanne lui avait témoigné son impatience de partir plutôt aujourd’hui que demain

, il s’était écrié :

— Mais, voulez-vous donc partir avec les vêtements que vous avez là ? Cela ne me semble pas possible.

— Je sais, répliqua la Pucelle à qui ses voix donnèrent à cet égard les instructions qui lui furent plus tard si perfidement reprochées à Rouen, je sais qu’il me faut prendre des habits d’homme ; eh bien ! je le ferai volontiers.

Le loyal soldat lui fit remettre l’équipement d’un de ses serviteurs.

Mais, le menu peuple, de plus en plus gagné à la vocation de la Pucelle, voulut y concourir. Les pauvres se cotisèrent pour offrir à la vaillante envoyée de Dieu son complet équipement militaire : justaucorps, chausses longues rattachées au justaucorps par des aiguillettes, tunique tombant jusqu’aux genoux, guêtres hautes, avec les éperons, le haubert, le chaperon, la lance et le reste du costume des gens de guerre à cette époque.

L’oncle acheta le cheval, avec le concours d’un habitant de Vaucouleurs. Tout le peuple voulait être représenté dans les frais d’équipement et de route. Jeanne était du peuple, et par elle tout le peuple s’en allait au secours de son roi malheureux.

Mais elle ne voulait pas partir, comme une aventurière, au hasard et sans honneur. Son oncle et un certain Jacques 44Alain de Vaucouleurs, lui ayant fait prendre un jour le chemin de France, la conduisirent à Saint-Nicolas-de Séfonds, pèlerinage célèbre, où elle pria longtemps. De Saint-Nicolas, elle demanda à être ramenée à Vaucouleurs parce que, dit-elle, il ne serait point honnête de s’en aller de la sorte

.

Chez le duc de Lorraine

Cependant, la renommée avait porté jusqu’au duc de Lorraine, alors malade dans sa capitale, les merveilleux récits qui commençaient à se répandre dans la vallée de la Meuse et dans les marches de Lorraine, sur la Pucelle de Domremy. Ce prince désira la voir et lui envoya un sauf-conduit. Jeanne consentit à se rendre à son invitation, espérant que peut-être il lui viendrait en aide. Elle lui demanda de lui donner son gendre, René d’Anjou, et quelques hommes d’armes pour la conduire au dauphin.

Mais le duc lui parla surtout de sa maladie, et, confondant cette jeune fille avec la troupe vulgaire des charlatans et des guérisseur, il la pria de lui dire s’il recouvrerait la santé. Jeanne répondit qu’elle n’en savait rien, mais qu’il lui accordât sa demande, et qu’elle prierait pour sa guérison. Elle lui donna aussi, dit-on, le conseil de reprendre sa bonne femme, qu’il avait lâchement renvoyée. Le prince ne prit point cet avis en mauvaise part ; il la congédia32 [avec honneur, et lui donna, diton, encore un cheval et quelque argent pour sa route.]

En quittant Nancy, la pieuse héroïne n’oublia point d’aller faire ses dévotions à Saint-Nicolas-du-Port, le célèbre pèlerinage lorrain, situé à trois lieues environ de la ville.

Elle rentra bien vite ensuite à Vaucouleurs, car le moment était venu.

Départ de Vaucouleurs

On était aux premiers jours du Carême 1429. Baudricourt résistait encore. Jeanne vint le trouver, le samedi après les Cendres, et lui tint ce langage inspiré :

— 45En nom Dieu33, vous mettez34 trop à m’envoyer, car aujourd’hui le gentil35 dauphin a eu assez près d’Orléans un bien grand dommage ; et sera t-il taillé36 encore de l’avoir plus grand, si ne m’envoyez bientôt vers lui.

C’était le 12 février, jour où Charles VII perdit, à Rouvray-Saint-Denis, la bataille connue dans l’histoire sous le nom de Journée des Harengs. Jeanne avait eu révélation, par ses voix, de cette défaite, au moment même où elle se produisait.

Pour le coup, le sire de Baudricourt se rendit, et Jeanne obtint de lui licence de partir.

Dès le lendemain, qui était le premier dimanche de Carême, 13 février 1429, elle put se disposer à partir, avec sa petite mais fidèle escorte. C’étaient Jean de Metz et Bertrand de Poulengy avec leurs servants Jean de Honcourt et Julien, et deux autres, Colet de Vienne, le messager royal, et Richard l’archer.

D’aucuns s’effrayaient de la voir partir, en si faible compagnie, pour traverser un pays ennemi, infesté par des gens de guerre pillards et bandits. De Vaucouleurs à Chinon, où était Charles VII, le trajet est long. Il fallait traverser plusieurs cours d’eaux37, et les Anglais ou les Bourguignons gardaient les ponts et les passages. Les villes aussi jusqu’à la Loire leur appartenaient, on ne pouvait pas s’y hasarder.

Le bon charron de Vaucouleurs le représentait à sa jeune hôtesse. Mais, elle, qui mettait sa confiance dans le Seigneur, lui répondit, tranquille et sereine :

— Je ne crains pas les hommes d’armes, mon chemin est préparé. S’il y a des ennemis sur le chemin, moi j’ai 46Dieu, mon Seigneur, qui saura m’ouvrir une voie pour aller jusqu’au dauphin ; car je suis née pour le sauver.

Ce n’était point une armée que ses voix l’avaient amenée à demander à Vaucouleurs, mais uniquement la première reconnaissance officielle de sa mission. Une petite escorte lui suffisait. Elle partit.

Au départ, le capitaine de Baudricourt vint saluer la petite troupe. Il recommanda aux compagnons de Jeanne de faire bonne et sûre conduite. Il alla même jusqu’à donner une épée à la vaillante enfant, mais, hésitant jusqu’au bout, il laissa percer ses angoisses, quand il lui dit, en adieu :

— Va donc, va, et advienne que pourra !

III

Les anxiétés de Jean de Metz

Jean de Metz, lui, tout confiant qu’il fût en la mission de Jeanne, estimait nécessaire de se précautionner. Au grand désespoir de la pieuse voyante, qui se scandalisait de cette prudence trop humaine, il prit les chemins les moins fréquentés, marchant le plus ordinairement de nuit, évitant les villes et les gros bourgs.

Le premier soir, on fit halte à l’abbaye de Saint-Urbain. Jeanne en eut une grande joie, parce qu’elle entendrait ainsi la messe, le lendemain, avant de se remettre en marche. Elle n’eut ce bonheur que deux fois, à Saint-Urbain et à Auxerre, pendant les onze jours que dura le voyage. Elle s’en plaignait à Jean de Metz, qui le rapporte au procès :

— Si nous pouvions entendre la messe tous les jours, lui disait-elle, nous ferions bien.

Mais Jean redoutait les embuscades et les surprises de l’Anglais.

— N’ayez peur, répondait la Pucelle, j’ai une mission à 47remplir, car mes frères du paradis et mon Seigneur Dieu m’ont dit qu’il fallait que j’aille guerroyer pour recouvrer le royaume de France.

En racontant ces détails devant les juges, le loyal chef de l’escorte ajoutait :

— Je croyais de tout mon cœur aux paroles de la Pucelle. Ses affirmations et son amour pour Dieu m’enflammaient. Je crois qu’elle était envoyée de Dieu.

Puis, il lui rendait courageusement témoignage :

— Pendant tout le voyage, je l’ai trouvée bonne, simple, dévote, bonne chrétienne, bien ordonnée dans sa conduite et craignant Dieu.

Et tous les autres compagnons de la route confirmèrent la déposition du chef.

Durant le trajet

Aux yeux de tous ces hommes d’armes, habitués à la licence des camps, Jeanne apparaissait déjà, nimbée d’une auréole de sainteté qui leur inspirait le respect. Ce n’était pas une guerrière, une amazone plus ou moins inspirée, qu’ils suivaient à l’aventure du combat, c’était la sainte chargée d’en haut de les mener à la victoire. Les naïves et franches dépositions de ces gens, peu habitués à cette réserve, révèlent déjà la virginale pudeur de la grande héroïne. Il a fallu l’imagination souillée d’un cynique vieillard pour essayer de ternir la chaste libératrice de la patrie.

Les soldats de Vaucouleurs ont d’avance confondu l’infâme imposture de Voltaire, en racontant, devant les bourreaux de la Vierge de Domremy, les précautions dont s’entourait dès lors sa vertu au milieu de tous ces hommes, qui redevenaient presque vertueux au contact de sa sainteté.

Enfin, après bien des alertes, Jean de Metz respira. On était en vue de Gien et on allait pouvoir passer la Loire.

Or, la Loire passée, le danger semblait fini, au moins pour l’escorte et sa mission, car, le péril restait le même, de la part des Anglais qui pouvaient toujours surprendre la faible armée du roi de France, réduit à l’extrémité.

À Sainte-Catherine de Fierbois

48Mais Jeanne lui apportait le secours. Elle voulut le mettre sous la protection de l’une de ses deux saintes. On était à Fierbois, en Touraine, et il y avait là une église, dédiée à la patronne du lieu, sainte Catherine. La pieuse enfant y courut, elle y entendit trois messes. Puis, elle fit savoir au dauphin son arrivée, sollicitant une audience le plus tôt possible.

Il n’y avait plus lieu d’ailleurs de cacher le but du voyage, tenu soigneusement secret durant le trajet de Vaucouleurs à Gien ; les soldats de l’escorte en parlaient ouvertement, et le bruit s’en répandit jusqu’à Orléans.

Voici, disait-on, qu’une bergerette nommée la Pucelle, conduite par quelques gentilshommes de Lorraine, est arrivée à Gien, disant qu’elle vient faire lever le siège d’Orléans et conduire le roi à Reims pour l’y faire sacrer.

Une embuscade

Dans l’entourage de Charles VII, on s’émut de ces bruits. Obéissant à je ne sais quels sentiments de jalousie, comme Jeanne en rencontra si souvent sur sa route, ou peut-être voulant se ménager ce titre à la faveur de l’Anglais qui sera certainement victorieux demain, quelques soudards s’échappèrent de Chinon, où était le roi, et, sachant les chemins par où devait venir la Pucelle, ils vinrent lui tendre une embuscade pour l’enlever et piller son escorte.

Ainsi, ce que n’avaient pu tenter Anglais ni Bourguignons, les gens mêmes de l’entourage royal l’essayèrent. Dieu et les saintes veillaient sur la Pucelle. Les conjurés se sentirent tout d’un coup cloués au sol et il leur fut impossible de bouger38.

IV

Jeanne écrit à Charles VII, pour lors aux abois

49Cependant, Charles VII avait reçu la lettre de Jeanne.

Elle mandait au roi de France qu’elle venait de faire cent cinquante lieues pour lui venir en aide, qu’elle savait plusieurs bonnes choses qui le concernaient et lui déclarait, en signe de sa mission surnaturelle, que, bien qu’elle ne l’eût jamais vu, elle saurait le reconnaître entre tous les autres.

Or, Charles VII était aux abois. Le trésor royal était vide. En réunissant toutes leurs ressources, les courtisans n’arrivaient pas à trouver quatre écus en tout.

C’est le temps, — dit M. du Fresne de Beaucourt, — où Charles VII vend ses joyaux et tout ce qu’il possède, où il fait remettre des manches à ses vieux pourpoints, et où un cordonnier lui retire du pied une bottine qu’il venait de lui chausser, le roi ne pouvant lui payer comptant la paire, et l’ouvrier ne voulant pas la lui laisser à crédit, en sorte que le prince dut rechausser ses vieilles bottines.

À bout d’expédients, il songeait à fuir, car, Orléans pris, la Touraine même n’était plus sûre pour lui. Irait-il en Dauphiné ? Se réfugierait-il en Castille ? On juge de l’émotion que durent apporter les bruits de la venue de Jeanne à Gien et sa lettre au roi désespéré. On en était à l’un de ces moments où l’on se raccroche à toute planche, dans le naufrage universel et l’effondrement de tout autour de soi.

Il se décide à donner audience à la Pucelle

Et pourtant, il y avait, auprès du prince malheureux, un courtisan, La Trémouille, qui avait su s’imposer à sa confiance, au point, dit un contemporain, que personne n’osait même le contredire. Jouet entre d’indignes mains, Charles VII hésita ; La Trémouille craignait l’arrivée de la jeune inconnue, qui pourrait changer la face des choses et diminuer son crédit, en arrachant le 50prince insouciant à sa torpeur. La reine de Sicile, mère de la femme de Charles VII, osa lutter contre le favori.

— Pouvez-vous, dit-elle à son trop faible gendre, pouvez-vous refuser de voir au moins la Pucelle, qui promet de si grandes choses, au nom de Dieu ?

Les fidèles serviteurs de la royauté disaient comme elle, et Charles VII donna ordre, malgré la résistance de l’homme en faveur, de laisser venir Jeanne d’Arc à Chinon.

C’était quelque chose, mais ce n’était point tout.

Les conseillers royaux, gagnés au favori, objectèrent qu’il ne convenait pas à la majesté du prince de se commettre directement avec une petite paysanne, folle peut-être, une aventurière sans mission. Toujours cette maudite étiquette, qui a si souvent perdu les grands et les a privés d’entendre leur peuple, dont les courtisans ont intérêt à les tenir éloignés.

Ils allèrent trouver Jeanne à son arrivée à Chinon, et lui demandèrent de leur dire à eux-mêmes ce qu’elle venait dire au roi. Sauf des secrets réservés au prince, Jeanne leur découvrit, avec une noble candeur, le but de sa venue. Ils crurent en elle, et, par une inconséquence qu’explique seule leur fanatique attachement à la cause de La Trémouille, ils en conclurent qu’il fallait d’autant plus l’empêcher de voir le roi.

Les clercs, sur ce que Jeanne se disait envoyée de Dieu, lui furent aussi députés. Ils furent bientôt convaincus que rien, dans les récits de la jeune inspirée, ne mettait obstacle à ce qu’elle fût admise à l’audience royale, et Jeanne vint au château.

Jusqu’au bout, sa mission devait être contrariée. À la porte de la résidence de Charles VII, on l’arrêta et on voulut l’empêcher d’entrer. Un véritable ami de la monarchie en péril, un vrai Français, prit sur lui de secouer la torpeur du trop faible dauphin.

— Eh ! quoi, cette jeune fille est porteuse d’une lettre 51de crédit de Robert de Baudricourt, un loyal serviteur du roi. Elle a traversé tant de pays où l’ennemi est maître, échappant par miracle à d’innombrables périls. Les Orléanais ont appris sa venue, c’est leur dernier espoir, comme vient de le faire connaître leur message à leur roi. Les députés de la ville assiégée et aux abois sont là qui attendent la réponse…

On manda les deux chefs d’escorte de la Pucelle, devant le Conseil. Ils parlèrent avec chaleur, disant comment leur confiance en leur sainte compatriote s’était accrue durant le voyage, au souffle de son ardent patriotisme et de ses exhortations inspirées. Ils finirent par obtenir cette audience tant disputée.

Après deux jours d’attente à Chinon, Jeanne fut admise à voir le roi.

V

Comment elle le reconnut dans la foule des courtisans

Jeanne, conduite par le comte de Vendôme, se présenta enfin à l’audience.

Mais, comme il fallait que l’ennemi jusqu’au bout lui prodiguât l’outrage, pendant qu’elle arrivait sur le seuil du château, un homme à cheval la toisa ironiquement et dit, sur un ton railleur :

— C’est donc ça, la Pucelle ?

Puis, il jura le saint nom de Dieu et proféra une injure obscène à l’adresse de la virginale enfant, qui le regarda tristement et dit :

— Ah ! tu jures par ton Dieu, et tu es si près de paraître devant lui !

Une heure après, l’homme tombait à l’eau et se noyait.

Arrivée dans l’appartement où se tenait Charles VII, Jeanne

fit les inclinations et révérences accoutumées de faire au roi, ainsi, [dit Jean Chartier], que si elle eût été nourrie en la cour. 52[Mais, continue le même chroniqueur,] le roi, pour la mettre à l’épreuve, s’était confondu parmi d’autres seigneurs plus pompeusement vêtus, et quand Jeanne, qui ne l’avait jamais vu, le vint saluer, disant :

— Dieu vous donne bonne vie, gentil prince !

— Je ne suis pas le roi, dit-il : voilà le roi.

Et il lui désignait un des seigneurs. Mais Jeanne répondit :

— En mon Dieu, gentil prince, vous l’êtes, et non un autre.

La salle, où se passait la scène, au premier étage du château, longue de quatre-vingt-dix pieds et large de cinquante, était éclairée vivement de cinquante torches, L’assistance nombreuse considérait curieusement la jeune paysanne, qui se présentait avec grande timidité, mais sans embarras.

Elle était, [dit l’Anonyme de La Rochelle], en habit d’homme, c’est à savoir qu’elle avait pourpoint noir, chausses attachées, robe courte de gros gris noir, cheveux ronds et noirs, et un chapeau noir sur la tête.

Charles VII, impressionné par ce début, l’interrogea sur son nom et le but de sa visite.

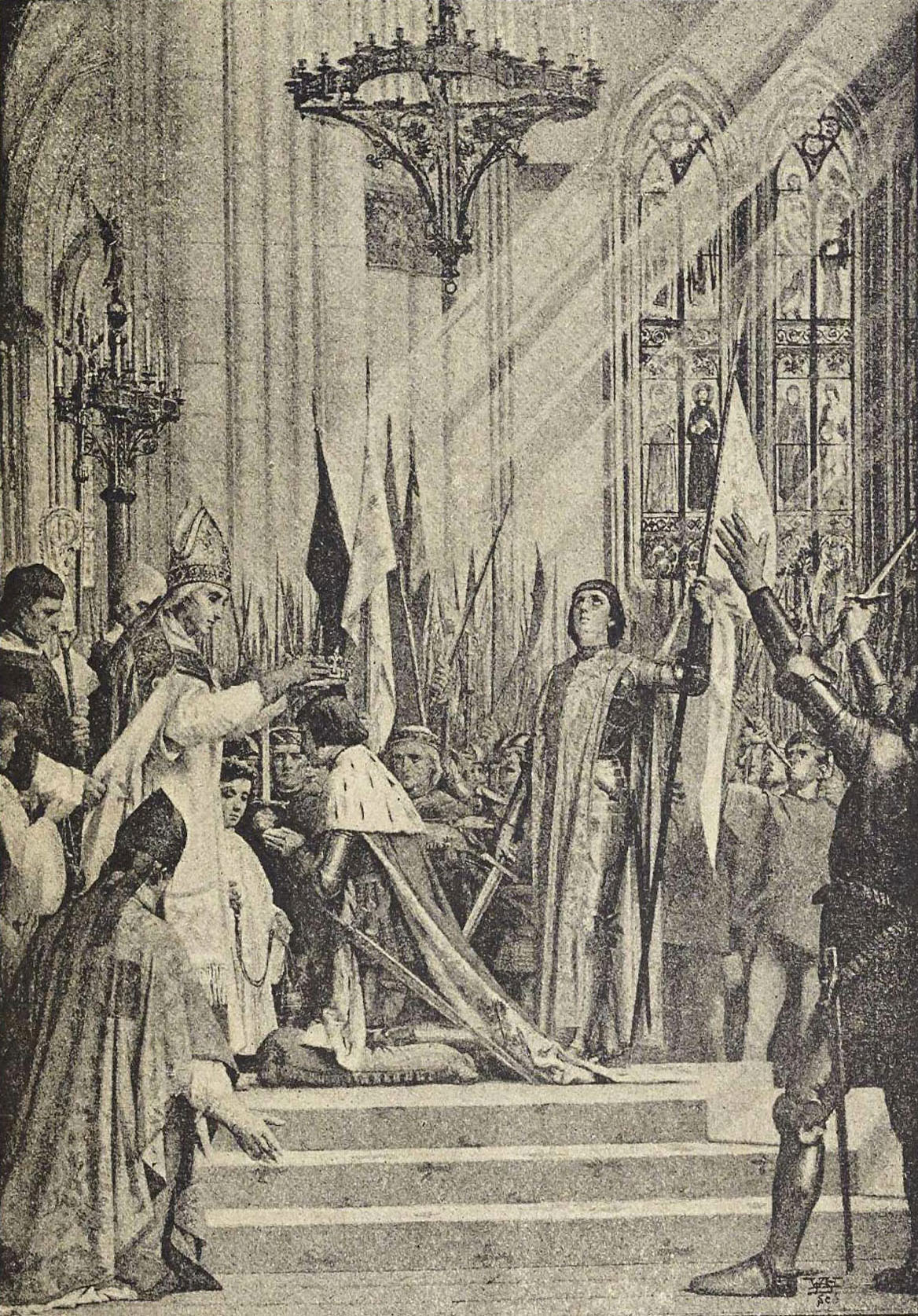

— Gentil dauphin, répondit-elle, j’ai nom Jeanne la Pucelle, et vous mande le roi des cieux par moi que vous serez sacré et couronné à Reims, et que vous serez lieutenant du roi des cieux, qui est roi de France.

L’entretien

La lumière spirituelle

qui se dégageait de l’inconnue saisissait le roi. Il continua l’entretien à voix basse. Charles posa plusieurs questions, auxquelles Jeanne répondit à sa visible satisfaction, quand, tout à coup, la jeune inspirée élevant la voix, s’écria :

— Je te dis, de la part de Messire, que tu es vrai héritier de France et fils du roi.

C’était une réponse directe et inattendue au doute secret, qui torturait l’âme du prince, au sujet de la légitimité de sa naissance. Le roi rayonna de joie visible. Jeanne n’avait point parlé d’abord sur ce ton, c’est Dieu lui-même qui parlait 53ainsi à son lieutenant par la bouche de la virginale envoyée, et le prince non seulement allait croire en elle, mais il croira maintenant à son titre et à son droit. La sublime inspirée ajouta, toujours à voix haute :

— Je suis envoyée vers toi pour te conduire à Reims, afin que tu y reçoives le sacre et la couronne, si tu le veux.

Entrée du duc d’Alençon dans la salle

À ce moment, un des rares princes que La Trémouille n’avait point écartés de Charles VII39, le jeune duc d’Alençon, entra dans la salle.

Fait prisonnier à Verneuil en 1424, il était demeuré prisonnier des Anglais pendant trois ans, résistant à toutes les séductions pour rester fidèle à la cause de Charles VII et ne pas passer sous les drapeaux de l’usurpateur. Le roi l’aimait. Quand il le vit entrer, il le nomma à Jeanne, qui le salua, en disant :

— Soyez le très bien venu, gentil duc : plus il y en aura ensemble du sang royal de France, mieux en sera-t-il.

Puis, l’entretien à voix basse, que nous avons déjà mentionné, reprit entre la Pucelle et son royal interlocuteur.