Texte : Livre III

249Livre III La glorification

251Chapitre premier Au lendemain du martyre

I

Il faut qu’on la voie morte

La martyre est au ciel, où le soldat anglais vient de voir s’envoler cette grande âme, sous le chaste symbole d’une blanche colombe.

Craignant qu’une légende ne s’établît autour de cette mort et pour montrer que Jeanne a bien péri sur son bûcher, les Anglais ordonnèrent au bourreau d’écarter la flamme pour qu’on la vit morte.

Ils avaient peur, dit M. Wallon, qu’on ne la prît pour un esprit ou qu’on ne dît qu’elle avait échappé. [Henri Wallon, Jeanne d’Arc, 1860, t. II, p. 215.]

Dieu le permettait ainsi, comme il permit aux juifs d’assurer la vérité de la résurrection du Christ en plaçant des gardes près du sépulcre.

Nous voudrions être où elle est

L’impression universelle demeurait respectueuse. Même ceux qui l’avaient condamnée au supplice ne pouvaient 252s’empêcher de frapper leur poitrine, comme sur le Calvaire le centurion et les soldats :

— Nous voudrions, disaient-ils tout haut, que notre âme fût où est maintenant l’âme de cette femme !

Les prodiges

L’Anglais porteur de fascines racontait sa vision et les autres affirmaient avoir vu, dans les flammes, ce nom de Jésus que Jeanne invoquait, avec un grand cri en mourant, écrit en lettres nettes et étincelantes. Le bourreau repentant courait au couvent des frères prêcheurs, criant qu’il craignait d’être damné pour avoir brûlé une sainte116, et, comme on l’interrogeait, il déclara avoir trouvé, dans les cendres que les chefs anglais, craignant qu’on les recueillît comme reliques, avaient fait jeter dans la Seine, le cœur de la virginale enfant intact et encore plein de sang117.

On a brûlé une sainte

Jusque dans les Conseils du roi Henri VI, un secrétaire, Tressart, proclamant la sainteté de Jeanne, s’écriait :

— Nous sommes tous perdus, c’est une sainte que nous avons brûlée118.

253II

Comme sur le Calvaire

Les Caïns, dit le P. Ayroles, furent montrés du doigt.

Le peuple se détourne avec horreur des assassins de Jeanne

Le peuple se détournait avec horreur de leur présence.

Cauchon essuya les larmes que la touchante expression du visage de sa victime agonisante avait un moment surprises à son émotion involontaire. Pour faire taire les murmures, il frappa durement un religieux dominicain, qui s’était exprimé librement sur les bourreaux de la Pucelle. Malgré une amende honorable publique qu’il avait faite, il fut condamné au carcere duro, le pain et l’eau jusques au dimanche de Pâque, de l’année suivante, c’est-à-dire pour neuf mois.

L’Université de Paris s’était déjà montrée atroce contre ceux qui soutenaient la mission surnaturelle de l’héroïne. Le 3 septembre 1430, elle avait livré au bras séculier une femme de Bretagne prise à Corbeil. Un des griefs portés contre elle, c’était de soutenir que Jeanne était bonne, que ce qu’elle faisait était bien fait et selon Dieu. Elle resta ferme en son propos et subit la peine du feu.

Lettres royales aux souverains de la chrétienté

Il y avait une voix que les meurtriers ne pouvaient pas faire taire : celle de leur conscience. Les juifs envoyèrent au loin dans toutes les synagogues un écrit imposteur de la mort du Sauveur et de ce qui s’était passé au jour de la Résurrection.

Les assassins de la Pucelle les imitèrent encore.

Il fallait tromper la chrétienté et empêcher que la lumière ne vînt éclairer tant d’horreurs. Le conseil de la cour franco-anglaise, dont Cauchon faisait partie, entreprit de mettre ce sceau à l’iniquité.

Des lettres furent expédiées à l’empereur, aux rois, aux ducs et princes de toute la catholicité. L’histoire de la martyre y est racontée ou plutôt profondément travestie. On insiste surtout sur la prétendue abjuration du cimetière 254Saint-Ouen, et de la prison, au matin du supplice. Le roi, qui est censé parler, se dissimule le plus qu’il peut derrière le tribunal ecclésiastique ; il se montre surtout à la fin. Il veut que Leurs Sérénités princières soient exactement informées ; il regarde comme indispensable que princes ecclésiastiques et séculiers s’emploient à détourner les peuples des superstitions et d’une foi téméraire à de pernicieuses erreurs.

On fait publier partout la sentence de condamnation

C’était les inviter à faire publier la sentence de Rouen, avec l’exposé menteur qui venait d’en être fait. Ordre en fut bientôt donné aux évêques, ducs, comtes, seigneurs des bonnes villes de France soumises à la domination anglaise. L’ordre fut exécuté à Paris, le 4 juillet, à la suite d’une procession à Saint-Martin-des-Champs.

Contradictions

Toutes ces mesures pour faire la nuit ne parurent pas suffisantes. Ceux qui avaient pris part au forfait tremblaient. Par lettres du 12 juin, quatre jours après les précédentes, le roi les prend sous sa protection ; il déclare que les attaquer, ce serait l’attaquer lui-même.

Au cas, dit la royale ordonnance, où, pour cette cause, ils seraient traduits devant le pape, le Concile général ou leurs délégués, tout ce qui relève de l’Angleterre, ambassadeurs, évêques, seigneurs, alliés mêmes, doivent se lever pour les protéger et les défendre ; il n’y a pas un sujet de la puissance anglaise qui ne doive les seconder.

Contradictions auxquelles l’iniquité se condamne forcément, aveux d’une conscience qui s’accuse en voulant se protéger ! D’après la lettre elle-même, la Pucelle aurait été condamnée comme contemptrice de l’autorité des papes et du Concile général ; et l’on veut empêcher que sa cause soit de nouveau soumise au pape et au Concile général !

Efforts de l’Université de Paris contre la mémoire de Jeanne ; sa lettre au pape et aux cardinaux

L’Université de Paris ne pouvait pas rester en retard dans pareil mouvement. Elle écrivit, pour sceller le sépulcre d’ignominie où l’on voulait à tout prix ensevelir la mémoire de la libératrice.

255Elle couvre tout et semble tout mener. Elle ne le dissimule pas. Un de ses membres les plus influents, puisqu’il avait été recteur, Jean Chuffart, écrivait jour par jour une chronique longtemps connue sous le titre manifestement faux de Journal d’un bourgeois de Paris. Œuvre très intéressante comme reflet des sentiments du jour, elle l’est en ce qu’elle nous montre de quel œil l’Université, alors ultra-gallicane, de Paris, voyait la Pucelle. Aucune chronique n’est haineuse envers la sainte fille à l’égal de celle de Jean Chuffart. Il revendique hautement pour le corps dont il fait partie, ou pour ceux qui le représentaient, l’honneur d’avoir débarrassé la terre de cette chose en forme de femme.

Les coupables avaient donc pris toutes leurs mesures pour se dérober au châtiment, et ensevelir dans l’opprobre le plus grand signe d’amour que le ciel ait donné à la France.

III

Fin misérable des persécuteurs de la Pucelle

Mais, la justice de Dieu veillait. Charles VII, en reconquérant son royaume, allait justement enlever à cette Université si orgueilleuse grand nombre de ces privilèges dont elle avait si étrangement abusé. Elle allait se donner à elle-même un coup plus funeste. Elle s’inoculait dès lors ce virus des doctrines gallicanes qui devait faire le malheur de la France, et, avec la révolution, amener l’extinction de la corporation si souvent en rébellion contre les papes119.

Les contemporains remarquèrent que les bourreaux de Rouen, comme ceux de Jérusalem, finirent d’une manière misérable.

Comment le roi Henri IV et l’Angleterre furent châtiés

256Le peuple juif porta la peine du déicide ; le peuple anglais, la peine d’avoir brûlé une des plus belles personnifications de Jésus-Christ. Les cendres de l’envoyée du ciel, portées par les vents et les flots vers les côtes britanniques y semèrent la malédiction.

L’Angleterre perdit ses provinces de France, si convoitées, si chèrement achetées, même celles qu’elle possédait depuis trois siècles. Ce ne fut que le commencement du châtiment. Durant vingt ans l’île fut un immense champ de carnage ; c’est la guerre des Deux Roses. La noblesse fut trois et quatre fois décimée dans ces luttes fratricides ; la dynastie des Lancastres y succomba.

Personne n’eut plus à souffrir que le jeune roi de onze ans, au nom duquel et pour lequel la Pucelle avait été brûlée. Jeté plusieurs fois à bas de son trône, n’y remontant que pour être culbuté de nouveau, Henri VI voit son fils massacré sous ses yeux, et périt lui-même, à la tour de Londres, probablement de mort violente.

La Providence a préservé la France de l’apostasie

L’Angleterre ne trouva quelque repos qu’en se courbant sous le bras d’airain des Tudors. Les Tudors l’étendirent sur un lit de fer. Un siècle juste après le supplice de Rouen, le second d’entre eux, pour satisfaire un accès de sa luxure sanguinaire, enlevait la foi à l’antique île des saints. L’Angleterre est encore dans le schisme et l’hérésie, comme la nation juive dans l’infidélité. Faut-il voir dans ce malheur, le plus grand de tous, un châtiment du bûcher de Rouen ? Il serait hardi de le dire120. Mais il est bien permis de penser qu’une des fins que le ciel se proposait 257en relevant si miraculeusement notre nationalité, c’était de nous éviter une apostasie, dans laquelle eût essayé de nous entraîner la sœur rivale, restée notre conquérante121.

La réhabilitation s’imposait donc, et de par la justice et de par l’opinion publique.

Elle fut l’œuvre d’une mère, que l’Église, cette mère de tous, comprit et exauça.

258Chapitre second La réhabilitation

I

Le père et le frère aîné de la Pucelle meurent de douleur

Le bonheur du père de Jeanne fut à son comble, quand Jacques d’Arc rencontra sa fille au sacre du roi Charles VII. Qu’il eût voulu alors ramener cette fille bien-aimée dans les bras de sa mère ! Mais, la mission de cette enfant n’était pas finie, et Jacques ne put apporter à Isabelle que des nouvelles heureuses. Pendant dix mois, ils en vécurent. Puis, tout à coup, arrivèrent, comme autant de coups de tonnerre se succédant à brefs intervalles, les foudroyantes annonces de la prise de Jeanne d’Arc à Compiègne (24 mai 1430), de sa cruelle captivité à Rouen (décembre 2591430), de sa condamnation infamante et de sa mort sur le bûcher (30 mai 1431).

Jacques d’Arc succomba sous le poids de sa douleur, l’année même de cette mort qui le laissait inconsolable.

Sa mère survit pour procurer la réhabilitation de sa glorieuse fille

Plus forte pour souffrir, Isabelle Romée survécut vingt-sept ans encore à son double deuil, qu’elle porta en silence jusqu’en 1458. À la prière des habitants d’Orléans, elle quitta sa maison de deuil pour aller se fixer au milieu d’eux. Ils l’entouraient d’amour et d’honneur, en souvenir de leur libératrice, sa fille bénie.

Une joie plus douce encore allait illuminer le terme de sa carrière.

Le 11 juin 1455, elle obtint du pape ce que l’infortunée victime des Anglais avait en vain sollicité pour échapper à à la haine de ses juges : que sa cause fût portée devant le vicaire de Jésus-Christ.

Il nous faut reprendre d’un peu plus haut ce consolant récit.

II

Charles VII se réveille

Charles VII, dont l’honneur personnel était atteint dans la condamnation et le supplice de Jeanne, à mesure que les succès de ses armes relevaient son âme affaissée, songeait aux moyens de réviser l’inique sentence.

Par une lettre à son féal conseiller Bouillé, en date du 15 février 1450, le roi Charles ordonnait de chercher les éléments de la réhabilitation d’une mémoire que les mensonges des Anglais obscurcissaient dans les esprits. Le peuple résistait à la calomnie. Il avait fait un accueil enthousiaste à une aventurière, Jeanne des Armoises, uniquement parce que cette habile créature s’était donnée comme la vraie Pucelle, échappée plus ou moins miraculeusement à son bûcher. À son entrée à Rouen, Charles frémit dans son cœur en passant devant la place où sa libératrice fut brûlée. 260Il ordonna une enquête sur le procès, par lequel ses ennemis les Anglais, par grande haine, l’avaient fait mourir iniquement et contre raison très cruellement.

De savants et éloquents mémoires, heureusement retrouvés et réédités de nos jours122, préparèrent la révision, mais, il appartenait à l’Église de casser, après sérieuse enquête, ce qui fut perpétré au nom de l’Église.

Cinq ans s’écoulèrent entre la lettre du roi à Bouillé et l’ouverture du procès de réhabilitation. Ne nous en plaignons point. Le mémoire de Jeanne y a gagné une glorification bien autrement éclatante.

Requête d’Isabelle Romée et de ses deux fils

Il fallait d’ailleurs, avant tout, l’intervention de la famille de la victime.

Le père et le frère aîné étaient morts de douleur.

La mère vivait à Orléans, où la ville lui servait une rente mensuelle. Charles VII avait donné la prévôté de Vaucouleurs à Jean, l’aîné de ceux qui restaient, appelé du Lys depuis les lettres d’anoblissement. Pierre, pris avec sa sœur et longtemps prisonnier, avait, après sa délivrance, reçu en don, de la part du duc d’Orléans, l’île aux Bœufs, près de cette ville.

Tous les trois, en leur nom et au nom de leur parenté, sollicitèrent le Saint-Siège de faire revoir le procès d’une fille et d’une sœur iniquement brûlée, et de laver sa mémoire d’une flétrissure imméritée qui rejaillissait sur tous les siens.

Leur requête disait :

Jeanne d’Arc, sœur de Pierre et de Jean, fille d’Isabelle, la mère des trois, tant qu’elle a vécu, a détesté toute hérésie ; elle n’a jamais rien cru, rien affirmé qui s’en rapprochât, ou qui fût en opposition avec la foi 261catholique et les traditions de l’Église romaine. Cependant, un certain Guillaume d’Estivet, ou tout autre, alors promoteur au criminel de la cour épiscopale de Beauvais, suborné, pense-t-on non sans motifs, par les ennemis de Jeanne, de ses frères et de sa mère, a fait un faux rapport à Pierre, évêque de Beauvais, de bonne mémoire123, et à Jean le Maître, professeur, de l’ordre des frères prêcheurs, se donnant comme délégué pour poursuivre l’hérésie dans ces contrées.

Après l’exposé des iniquités commises par les dits, les requérants concluaient :

Pour ces motifs, les frères, la mère et les parents susmentionnés, désireux de rétablir leur honneur et celui de Jeanne, de faire disparaître la note d’infamie injustement attachée à leur nom, supplient humblement le seigneur pape de vouloir bien confier à des hommes choisis dans leur contrée le soin d’examiner les raisons de nullité du procès, et de justifier Jeanne des crimes qui lui ont été faussement attribués, de donner à leurs recherches la conclusion réclamée par la justice, et de les admettre eux-mêmes à soutenir la nullité de la cause, et leur justification, sans qu’on puisse les arrêter par la sentence intervenue.

Comment le pape Calixte III leur donne une première satisfaction

Le trône de Saint-Pierre était occupé par un grand pape, Calixte III. Le 11 juin 1455, inaugurant par cet acte de courageuse justice son glorieux pontificat, il rendit un décret apostolique, où, après avoir rappelé la requête de la famille d’Arc, Calixte III disait :

Nous donc, accueillant favorablement ces supplications, nous mandons à Votre Fraternité, par ce rescript apostolique, que vous, ou deux, ou un d’entre vous, après vous être adjoint un inquisiteur de l’hérésie délégué 262pour le royaume de France, et avoir fait citer le vice-inquisiteur actuel de l’hérésie au diocèse de Beauvais, et le promoteur actuel des affaires criminelles en ce diocèse et tous ceux qui doivent être appelés, après avoir entendu tout ce qui sera de part et d’autre proposé sur cette cause, vous rendiez, sans appel, une juste sentence, en faisant observer votre décision, au moyen des censures ecclésiastiques.

III

Raisons du choix des délégués apostoliques

Le rescrit pontifical était adressé à l’archevêque de Reims124. Jean Juvénal des Ursins, par sa doctrine, par sa droiture, était à la hauteur de sa délicate et par certains côtés périlleuse mission. Il avait succédé à Cauchon sur le siège de Beauvais et savait, pour l’avoir étudiée de près, ce que 263valait l’administration de son farouche prédécesseur. Devenu évêque de Laon, puis archevêque de Reims, il y avait achevé la cathédrale et attiré cent mille pèlerins à sa dédicace.

Le pape, qui le connaissait personnellement et l’appréciait, lui adjoignit l’évêque de Paris, Guillaume Chartier, l’un des plus doctes prélats de ce temps, très doux et très compatissant au pauvre peuple.

L’évêque de Coutances, Richard de Longueil, de qui Pie II disait : Que n’avons-nous beaucoup de Coutances ! Les affaires de l’Église en iraient mieux ; il est grave, bon, doux, docte et donne franchement son avis, compléta le trio épiscopal choisi par Calixte III pour réviser le procès de 1431.

Il était ordonné aux trois évêques de s’adjoindre un des inquisiteurs. Leur choix, tout indiqué d’avance, tomba sur celui qui, depuis plusieurs années, poursuivait avec tant de zèle la grande réparation qu’il allait faire aboutir, Jean Bréhal.

À quelque point de vue que l’on se place, Calixte III a été magnifiquement inspiré dans ses choix. Jean Juvénal des Ursins, Guillaume Chartier, Richard de Longueil, Jean Bréhal, c’était la doctrine et surtout le désintéressement, la droiture, la vertu. Qui pouvait mieux laver l’affront du prélat courtisan et du pusillanime Le Maître ?

Le savant P. Ayroles, qui a si doctement élucidé tout ce procès et en a très ingénieusement fait ressortir le vrai caractère à l’encontre de M. Quicherat qui l’a mal compris, observe encore, au sujet de ces choix du pape Calixte, que, s’il fallait que le président de la Commission fût l’archevêque de Reims, l’évêque de Paris devait aussi naturellement en faire partie. Il n’y a que Londres qui, plus que Paris, ait détesté et outragé la libératrice.

La Normandie, ajoute le savant apologiste de la Pucelle, avait été le théâtre du forfait. Par peur, par dévouement à 264l’Anglais, trompés par les douze articles125, s’abritant derrière l’Université de Paris126, grand nombre de clercs et de docteurs normands ont approuvé la sentence fratricide. La Normandie fournira le plus grand nombre des apologistes127.

265IV

À Notre-Dame de Paris le 7 novembre 1455 : ouverture du procès

C’était à Notre-Dame de Paris, le 7 novembre 1455.

La vieille mère de Jeanne, accompagnée de ses fils Pierre et Jean, et suivie d’un immense cortège accouru pour l’assister, se présentait devant les délégués du Saint-Siège. En pleurant, la vénérable femme exposa l’objet de sa requête, qui ensuite fut lue en son nom. Puis, elle se jeta aux pieds des commissaires apostoliques, sanglotant, et ne cessant de leur tendre à tous et à chacun d’eux en particulier l’acte pontifical qu’elle tenait à la main, les suppliant d’exécuter sans aucun délai le mandat à eux confié par le pape, et de lui faire justice, à elle et à sa famille.

Plusieurs docteurs et jurisconsultes, entre les personnes qui accompagnaient Isabelle Romée, élevèrent la voix en sa faveur et firent vivement ressortir l’innocence de Jeanne, les injustices et cruautés commises contre elle, ainsi que l’iniquité du procès.

Isabelle, soutenue par les cris et les plaintes des assistants, redoublait ses prières.

La scène attendrissante touchait le cœur des commissaires, mais pouvait gêner leur indépendance de juges. Ils se retirèrent dans la sacristie, où Isabelle les suivit.

L’archevêque de Reims la consola, puis, d’une voix grave, lui dit :

— Il serait impossible de vous donner satisfaction aux dépens de la justice. L’affaire que vous voulez entreprendre est pleine de difficultés, longue, périlleuse. Si vos démarches aboutissaient à une confirmation de la sentence des juges de Rouen, votre malheur en serait notablement aggravé. Les juges qui ont prononcé la première sentence étaient des hommes constitués en grande dignité ; il ne faut pas facilement les réputer coupables d’erreur et d’injustice. C’est la coutume des condamnés d’accuser leurs 266juges et de les trouver iniques. Toutefois, je n’entends point décliner la mission que nous donne le Souverain Pontife. Nous la recevons au contraire avec un souverain respect, et sommes disposés à bien la remplir. Ce que je vous en dis est pour vous avertir de ne pas vous engager dans une voie qui, après de grands embarras pourrait ne vous laisser qu’un surcroît de douleur. Prenez de bons conseils et entourez-vous des hommes de loi nécessaires pour vous assister en cette délicate conjoncture.

— Nous sommes sûrs de l’innocence de Jeanne, répondirent Isabelle et ses deux fils, nous ne requérons que la proclamation de cette innocence, nous ne réclamons la condamnation de personne.

Le tribunal s’ajourne à Rouen

— Eh bien ! dit, en levant la séance, l’archevêque de Reims, nous vous ajournons au 17 novembre, dans la grande salle de l’évêché, pour, si vous persévérez dans votre dessein, recevoir juridiquement les lettres apostoliques et entamer le procès.

C’est en ce jour et en ce lieu que la cause fut officiellement introduite.

L’avocat des parties requérantes, maître Maugier, plaida au fond, ce qui souleva d’abord quelques difficultés.

— Ce n’est pas opportun, disaient les juges, vu que le procès n’est pas ouvert et que la partie adverse n’est pas citée.

Mais l’assistance appuyait à demi-voix l’avocat ; il finit par être autorisé à faire une première plaidoirie, à la condition qu’il serait bref.

Assignation des parties

Quand il eut fini, les juges décidèrent que le procès s’instruirait à Rouen et que les parties seraient citées dans cette ville.

Isabelle Romée, trop âgée, et ses deux fils, retenus par divers obstacles, durent se faire représenter par des procureurs fondés, garantie de plus pour préserver le tribunal d’être influencé par les larmes des plaignants.

Les cent et une assertions des procureurs de la famille d’Arc

Ces procureurs formulèrent, en cent une assertions, les 267causes de nullité qu’ils invoquaient et demandaient à établir par la grande enquête qu’ils sollicitaient.

Le 17 février 1456, on entendit l’opposition du procureur représentant l’ancien évêque de Beauvais et le prieur des dominicains d’Évreux suppliant qu’on cessât de faire pleuvoir les citations en son couvent, attendu qu’il n’y avait plus d’inquisiteur. La contumace fut déclarée.

Les enquêtes

Les enquêtes commencèrent. On n’attend pas de ce livre qu’il refasse le récit des longues et fastidieuses redites auxquelles la patience des commissaires apostoliques fut soumise, durant cet interminable procès.

Qu’il nous suffise de dire qu’elles mirent, en un jour éclatant :

1° L’étrange façon dont Pierre Cauchon avait conduit le procès ;

2° Le défaut de liberté ou d’impartialité chez les membres du tribunal ;

3° Le manque de garantie pour l’accusée ;

4° Le dessein prémédité d’abuser de son ignorance et de sa conviction intime pour la tromper et la prendre au piège de ses propres paroles.

V

La sentence de réhabilitation

Le 7 juillet 1456, dans la grande salle de l’archevêché de Rouen, la sentence fut rendue, au nom de la sainte et indivisible Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit.

Les juges spécialement délégués par le pape y exposaient les longs et fortement motivés articles qui déterminaient leur jugement. Puis, ils prononçaient :

En premier lieu, nous disons, et, la justice l’exigeant, nous déclarons que les articles commençant par ces mots : Une certaine femme, insérés dans le prétendu 268procès et dans la rédaction des prétendues sentences portées contre ladite défunte, ont été et sont et demeurent un extrait corrompu, dolosif, calomnieux, frauduleux et inique des prétendus procès et aveux de la dite défunte ; que la vérité a été dissimulée, et le mensonge introduit en certains points essentiels, qui auraient pu inciter l’esprit de ceux qui ont délibéré, et qui ont été consultés, à émettre une opinion différente ; qu’on y a indûment ajouté plusieurs circonstances aggravantes, non contenues dans lesdits procès et aveux ; qu’on y a omis plusieurs circonstances favorables et justifiant l’accusée, et qu’on a altéré la forme des expressions ; ce qui change le fond même des aveux.

En conséquence, nous cassons, anéantissons, annulons lesdits articles, comme faux, extraits calomnieusement et avec dol, et non conformes aux aveux mêmes ; et nous décrétons que ces articles, que nous avons fait extraire du procès, seront ici lacérés judiciairement.

En outre, après avoir examiné avec grand soin les autres parties dudit procès, et en particulier, les deux prétendues sentences qui y sont contenues, et que les juges appellent sentences de lapse et de relapse ; après avoir, aussi, mûrement pesé la qualité desdits juges et de ceux en la puissance et garde desquels ladite Jeanne était détenue ;…

Après avoir soigneusement donné toute notre attention à toutes et chacune des autres circonstances qui devaient être considérées et examinées en cette affaire ; nous, siégeant en notre tribunal, ayant Dieu seul devant les yeux, par cette sentence définitive que nous rendons du haut de notre tribunal et qui est consignée au présent écrit ;

Nous disons, prononçons, décrétons et déclarons que lesdits procès et sentences, entachés de dol, de calomnie, d’iniquité, de contradictions, d’erreurs manifestes de fait et de droit, ainsi que l’abjuration susdite, les exécution 269et tout ce qui s’en est suivi, ont été, sont et demeureront nuls, non avenus, sans valeur, sans autorité ;

Et néanmoins, autant que besoin est, comme la raison le commande, nous le cassons, anéantissons, annulons, et dépouillons de toute force : nous déclarons que ladite Jeanne ainsi que ses parents, les demandeurs, n’ont contracté ni encouru à l’occasion des susdites sentences ni tache, ni note d’infamie, qu’elle (Jeanne) est et demeure exempte et purgée desdites sentences, et, autant que besoin est, nous l’en délivrons entièrement.

Nous ordonnons que l’exécution ou promulgation solennel de notre présente sentence aura lieu, sur-le-champ, dans cette cité, en deux endroits ; à savoir, aujourd’hui même, sur la place de Saint-Ouen, après une procession générale et un sermon solennel ; demain, sur le Vieux-Marché, c’est-à-dire à l’endroit même où ladite Jeanne a été étouffée au milieu de l’horrible et cruel supplice du feu avec une prédication solennelle qui sera faite en ce lieu, où l’on plantera une croix pour perpétuer la mémoire de cette fille honnête, et demander son salut et le salut des autres défunts.

Nous nous réservons, d’ailleurs, suivant que nous le jugerons convenable, d’ordonner l’exécution, promulgation ultérieure, et, pour en conserver la mémoire dans l’avenir, la publication solennelle de notre dite sentence, dans les autres cités et lieux notables de ce royaume, et de prendre, d’après notre propre initiative, toutes les autres mesures qui pourraient être par nous jugées nécessaires…

Il est temps d’écouter un écho non moins consolant et plus glorieux encore que celui de la réhabilitation de Rouen.

L’Église du XIXe siècle va répondre à l’Église du XVe.

270VI

L’écho de l’Église du XIXe siècle

Le procès de canonisation démontre que le culte de vénération et la confiance en la sainteté de Jeanne n’ont jamais cessé dans la suite des âges jusqu’à nos jours. Mais, il était réservé au XIXe siècle de réagir, avec une incomparable vigueur, contre les obscurcissements imposés au sentiment catholique et national par les nécessités de la politique.

Voyez, — s’écriait naguère l’éloquent évêque de Verdun, Mgr Pagis, — voyez ce qui se passe, depuis quelques années. Jeanne a reparu, au ciel de la patrie, comme l’étoile de l’espérance, et nous la regardons avec amour, et nous la saluons avec allégresse et le génie national lui rend hommage par toutes les voix : l’histoire, l’éloquence, la poésie, tous les arts la célèbrent de concert ; le théâtre lui-même la place sur la scène et les Parisiens vont applaudir ses exploits, ses triomphes, son martyre…

Le réveil du culte de Jeanne d’Arc en France : Orléans, Domremy, Vaucouleurs, Rouen, Reims

Énumérant ensuite les manifestations de ce culte ressuscité, le prélat, à qui l’on doit l’œuvre de Vaucouleurs, émule de celle de Domremy, ajoute, en faisant remarquer les initiatives de l’épiscopat français, d’accord avec la papauté, dans ce beau mouvement :

Orléans demeure fidèle à ses traditions religieuses et célèbre tous les ans les fêtes de Jeanne d’Arc ; c’est un évêque, l’illustre Mgr Dupanloup, qui leur a donné un nouvel éclat, et c’est encore un évêque, son successeur, qui n’épargne rien pour les maintenir toujours dignes de la piété et de la reconnaissance orléanaises.

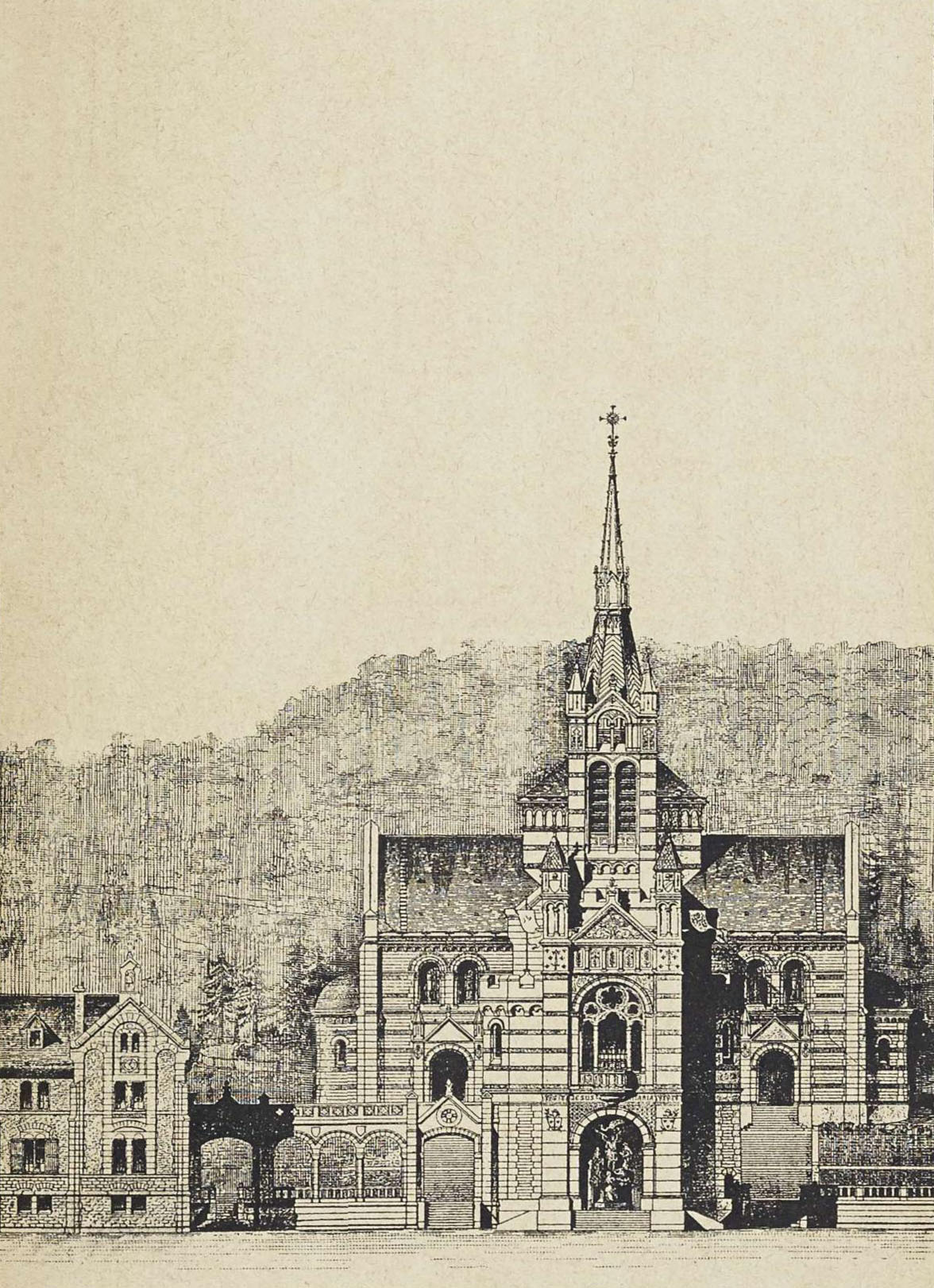

Domremy bâtit sa basilique, encore sur l’initiative d’un évêque, elle s’élève sur le lieu même où Jeanne entendit ses voix, et les pèlerins français visiteront nombreux ce sanctuaire béni, qui leur rappellera l’enfance de Jeanne et les origines merveilleuses de sa mission divine.

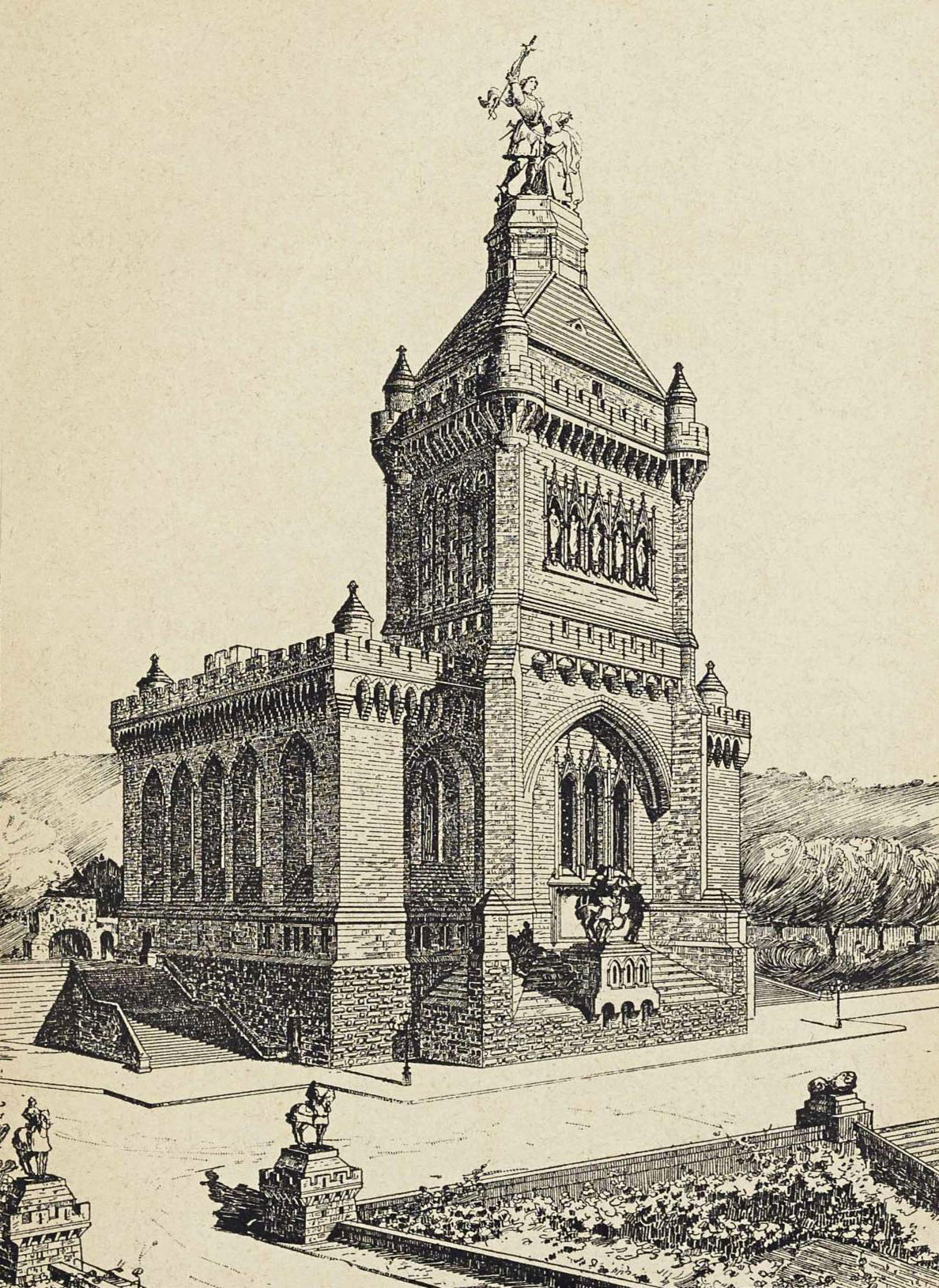

271Vaucouleurs commence son monument, près de la porte de France, à la place même où Jeanne reçut des mains de Baudricourt l’épée qui devait être si terrible aux Anglais. Les pèlerins iront nombreux aussi visiter les lieux qui furent comme le berceau de la vocation guerrière de Jeanne ; ils prieront pour le salut de la France, dans cette crypte mémorable, que nous gardons intacte, où Jeanne descendait, tous les jours, pour passer de longues heures, à genoux, aux pieds de la statue vénérée de Notre-Dame-des-Voûtes. Vous savez que c’est un évêque qui fait élever ce monument de Vaucouleurs.

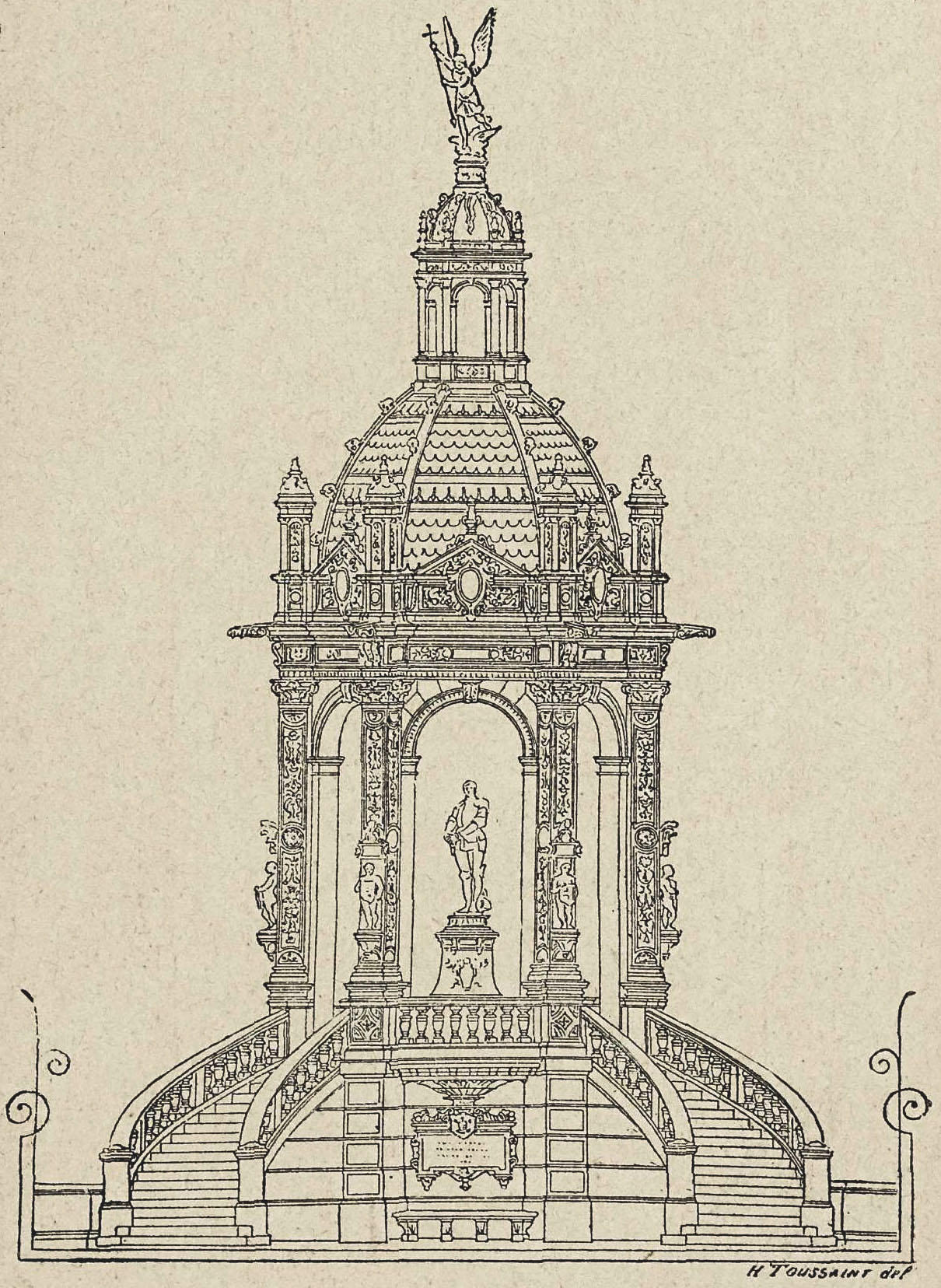

Rouen, plus qu’aucune autre ville, devait à la vierge martyre une solennelle réparation ; il vient d’acquitter sa dette et la France a tressailli, au récit des fêtes splendides du mois de juin dernier, L’organisation en était due à l’illustre prélat dont la voix éloquente et la vigoureuse initiative savent si bien remuer le patriotisme et la foi de la grande cité rouennaise. C’est le marbre maintenant qui parle avec lui et par lui, et le triomphe de Jeanne, sur le plateau des Aigles, domine aujourd’hui le souvenir de son supplice, sur la place du Marché.

Après Rouen, Reims se prépare ; une magnifique statue équestre de Jeanne d’Arc s’élèvera bientôt, près de la cathédrale, sur la place du parvis. Elle sera l’œuvre de la cité rémoise, mais aussi de l’illustre cardinal, dont l’activité féconde se fait sentir partout où se trouve une œuvre catholique et française…

Tant d’élan, tant d’initiative devaient aboutir à une glorification bien autrement éclatante. À Calixte III Léon XIII va faire écho, car, selon la belle expression de Mgr Dupanloup, ce procès de réhabilitation préparait le procès de canonisation.

272Chapitre troisième La vénérable

I

Paroles du P. Monsabré

C’est le P. Monsabré qui l’a dit :

La libératrice de la France, si semblable au Christ rédempteur dans la vie et dans la mort, devait être, comme lui, un signe de contradiction.

Grande pitié, dit un de nos vieux historiens, jamais personne ne secourut la France si à propos et si heureusement, et jamais mémoire de femme ne fut plus déchirée128.Pendant que les prophéties de Jeanne s’accomplissent, on l’oublie peu à peu, et à l’heure où le dernier Anglais quitte le sol de France, le naturalisme païen de la Renaissance défigure son histoire. Jeanne n’est bientôt plus qu’une héroïne tout humaine, éprise de la carrière des armes, une sorte d’amazone altérée de sang et de carnage, armée du carquois de Diane,

De son arc, de ses dards,

Et toute consacrée à l’homicide Mars129.

273Et puis un Hercule féminin qui,

Ayant vécu comme Alcide,

Devait mourir comme il est mort130.

Et puis une femme à séductions autour de laquelle s’agitent l’amour et la jalousie131. Et puis une femme passionnée qui vend son âme aux esprits infernaux pour séduire le cœur de son roi132. Et puis, sous la plume française de Voltaire, à l’âme corrompue et au cœur de Prussien, une fille perdue, un être obscène, la honte de la nature133.

Le flot de boue montait, montait et menaçait d’engloutir jusqu’à la dernière notion de la libératrice nationale134.

Il était réservé à notre siècle de relever cette noble, chère et sainte mémoire.

Comment le XIXe siècle a relevé la noble et sainte mémoire

C’est en France, — comme l’a dit l’archevêque de Rouen, — surtout depuis nos malheurs, que Jeanne est plus aimée. Paris lui a érigé une statue que le peuple couvre d’étendards et de couronnes. Ce n’est plus assez que la ville d’Orléans célèbre chaque année, avec une fidélité inviolable, l’anniversaire de sa délivrance. Une loi a été proposée, tendant à déclarer fête nationale la fête de Jeanne d’Arc : noble pensée à laquelle je m’associe de toute mon âme, mais à la condition qu’il y aura fête pour le ciel comme sur la terre135. Tel est le vœu non seulement de la France catholique, celle qui croit et qui prie, celle qui aime Jésus-Christ et l’Église, mais encore de tous les esprits et de tous 274les cœurs élevés.

L’un d’eux saluait naguère la grande libératrice comme le symbole le plus pur, le plus saisissant, le plus pathétique des vertus et des traditions de notre vieille France, et, dans son enthousiasme, il s’écriait :

Si nous osions adresser une prière à Léon XIII, nous lui dirions : Courage, Saint-Père, hâtez-vous de mettre sur cette sainte mémoire la couronne de l’Église.C’est à l’Église, en effet, que Jeanne a confié le soin de sa gloire, et cela, au moment où des infâmes abusaient, pour la tromper, de leur caractère sacré. Si elle a fait entendre au nouveau Caïphe cette plainte déchirante : Évêque, évêque, c’est par vous que je meurs, jamais elle n’a confondu l’Église, pas plus que la France, avec cette rare figure de traître. Non, l’Église n’a pas condamné Jeanne d’Arc ; c’est elle, au contraire, qui l’a vengée, en flétrissant ses juges et en proclamant son innocence. [Mgr Thomas, discours prononcé à Rouen le 6 décembre 1885.]

Adjuration à la sainte Église romaine

C’est en faisant écho à cette noble inspiration que le P. Monsabré s’écriait, dans un élan qui fit passer un frisson patriotique dans les veines de tous ses auditeurs :

Ô sainte Église, je vous en prie, au nom de la France, après avoir réhabilité la mémoire de Jeanne, exaltez-la. Dites-nous qu’elle est vénérable, bienheureuse et sainte. Il vous faut pour cela des miracles ; mais n’est-ce pas un des plus grands miracles que l’on puisse voir que l’accomplissement fidèle des oracles de cette inspirée, que l’achèvement inexorable par cette morte de la mission que Dieu lui a confiée ? Nous ne pouvons plus vénérer ses reliques, emportées par les flots dans la grande mer ; mais Dieu ne nous les a-t-il pas soustraites, pour nous faire entendre que Jeanne était son ange ? Les anges chargés des grandes missions libératrices ne nous ont pas laissé de reliques, et cependant nous les honorons. Sainte Église du Christ Sauveur, vous faites tout à propos. En ces derniers temps, vous avez exalté, en la personne de Benoît Labre, l’extrême pauvreté, pour protester contre les convoitises et 275les abus de la richesse. Vous avez exalté, en la personne de Jean-Baptiste de la Salle, l’enseignement chrétien, pour le protéger contre toute entreprise néfaste et le recommander à la sollicitude des vrais amis du peuple. Exaltez, en la personne de Jeanne, le patriotisme chrétien, afin de protéger la France contre les alliances armées qui la menacent, afin que, comprenant que Jésus-Christ est son vrai maître et son vrai droicturier, comme disait Jeanne, elle puisse, dans l’esprit et la vertu de cette vaillante et sainte vierge, reconquérir ses frontières, reprendre sa place dans le monde, et accomplir envers vous son devoir de fille aînée. Donnez-nous une bienheureuse Jeanne, et nous la prierons pour tous les ennemis de Dieu et de sa sainte cause ; non pas, certes, afin qu’ils soient boutés hors de toute France, mais afin que, boutés hors de tout mal par la conversion de leurs âmes, ils puissent dire un jour avec nous : Bienheureuse Jeanne, priez pour la France, protégez la France, sauvez la France !

II

Premières démarches en cour de Rome

C’est à l’issue des fêtes du 8 mai 1869, à Orléans, que Mgr Dupanloup et les douze prélats qui assistaient à ces fêtes signèrent une première adresse à Pie IX. L’évêque de Jeanne d’Arc, comme il aimait à être surnommé, et ses frères dans l’épiscopat français136 y disaient :

Ce n’est pas seulement Orléans et la France, c’est le monde entier, Très Saint Père, qui rend témoignage aux Gestes de Dieu par Jeanne d’Arc, à la piété et au zèle de cette jeune vierge, à sa pureté, à l’abnégation infatigable avec laquelle elle a toujours accompli la volonté de Dieu, 276et enfin à la réputation de sainteté qui a couronné sa vie, soit à Domremy où elle paissait les troupeaux de son père, humble et modeste villageoise, soit dans les camps où elle montra la science et l’intrépidité d’un grand capitaine, soit sur le bûcher où elle demeura, au milieu des flammes, si fermement attachée à la foi chrétienne et au siège apostolique.

Les Pontifes romains ont déjà défendu, vengé et loué cette admirable héroïne et c’est un vœu unanime que Votre Sainteté daigne honorer et exalter sa mémoire. Ce serait là payer un juste hommage à Jeanne elle-même qui, en délivrant sa patrie, l’a préservée en même temps de l’hérésie qui la menaçait dans l’avenir, ce serait donner un nouveau titre de noblesse à ce peuple français qui a tant fait pour la religion et pour le siège de Pierre et qui a mérité, lui aussi, le nom de soldat de Dieu, ce serait enfin honorer l’Église et égaler à l’ancien peuple le peuple nouveau en mettant sur ses autels une sainte guerrière, comparable aux Judith, aux Débora et aux femmes fortes de l’ancienne alliance.

Toutes ces raisons, Très Saint-Père, nous ont donné la confiance que, dans ce temps où la foi et la force d’âme semblent partout s’abaisser et languir, l’introduction d’une telle cause serait à la fois très glorieuse au nom chrétien et très agréable au Dieu qui est admirable dans ses saints et qui se plaît à être glorifié dans leur assemblée.

Aussi osons-nous joindre nos instances aux prières de l’Évêque d’Orléans et demander avec lui pour Jeanne d’Arc les honneurs que l’Église décerne aux Bienheureux…

Sage lenteur

À Rome, — la chose est passée en proverbe, — tout se fait avec une sage et prudente lenteur. Les ennemis de l’Église sont contraints de le reconnaître, mais, des bruits défavorables naquirent de cette prudence même, que l’on ne s’expliquait pas en France.

Tout n’était pas faux cependant dans ces rumeurs, et le 277compagnon du pieux et zélé successeur de Mgr Dupanloup, M. l’abbé Séjourné, racontant l’un des voyages entrepris par Mgr Coullié pour triompher des lenteurs de la cause, l’a confessé ingénument :

L’avouerai-je ? — dit-il, — à Rome, on regardait généralement Jeanne d’Arc plutôt comme une héroïne célèbre que comme une sainte. Néanmoins l’opinion se modifia peu à peu, et le Souverain Pontife Léon XIII, auquel Mgr Coullié demandait, il y a quatre ans, ce qu’il pourrait dire de la cause, à son retour en France, lui répondit :

Dites en France qu’on vous a encouragé.Fortifié par ces paroles de Notre Très Saint-Père le Pape, et suivant les avis de l’avocat, ainsi que ceux du promoteur de la cause, M. Captier, procureur de Saint-Sulpice à Rome, qui se dévoue avec un zèle admirable à la cause de Jeanne d’Arc, notre évêque, Mgr Coullié, fit compléter dans un second procès de l’Ordinaire les documents du procès entrepris par Mgr Dupanloup.

Examen approfondi et initiatives de Léon XIII

Un second procès fut remis, en 1886, à la Sacrée Congrégation des Rites, il est traduit en italien. Nous l’avons sous les yeux et il nous a puissamment aidé dans la composition de ce livre.

À cette occasion, Mgr Coullié vit de nouveau le Souverain Pontife. Cette fois, la parole du Père commun des fidèles le toucha plus vivement encore, car, dans une lettre que Sa Sainteté tint à lire Elle-même à l’évêque d’Orléans, Elle écrivit cette phrase :

Nous aimons aussi à vous présager l’heureux succès dont Dieu lui-même daignera couronner vos vœux unanimes en faveur d’une cause qui intéresse la gloire de la France entière et le principal honneur de la ville d’Orléans.

Après avoir lu cette phrase, Léon XIII s’arrêta et dit à Mgr Coullié :

— Je pense qu’ici on devinera qu’il est question de Jeanne d’Arc.

III

Les miracles

278Dans un autre livre, complément et suite de celui-ci où nous nous sommes préoccupé à peu près exclusivement du récit sans entrer trop avant dans la discussion, nous démontrerons la sagesse admirable qui a présidé à la confection des procès de Jeanne en cour de Rome au XIXe siècle. Nous pourrons alors énumérer et discuter les miracles qui démontrent la puissance de l’intercession de notre Vénérable Jeanne auprès de Dieu137.

Le décret d’introduction de la cause : la Vénérable Jeanne d’Arc

Ici, nous ne voulons que relater le dernier acte du digne successeur de Calixte III, répondant, à cinq siècles de distance, à son courageux prédécesseur et racontant en termes magnifiques la glorieuse carrière de la victime de Rouen pour conclure ainsi :

En conséquence, sur les instances du Révérendissime évêque d’Orléans et du Révérendissime P. Arthur Captier, supérieur général de la Compagnie de Saint-Sulpice, postulateur de la cause, et étant prises en considération les lettres postulatoires d’un grand nombre d’Excellentissimes et Révérendissimes cardinaux de la S. E. R. et d’évêques, non seulement de France, mais encore d’autres pays divers et très éloignés, lettres auxquelles d’innombrables membres du clergé et pour ainsi dire le monde catholique tout entier ont adhéré, dans la séance ordinaire de la Sacrée Congrégation des Rites, tenue, le jour sous-indiqué, au Vatican, a été proposé à 279la discussion par l’Excellentissime et Révérendissime cardinal Lucide-Marie Parocchi, évêque d’Albano et rapporteur de la cause, le doute suivant, savoir : La Commission d’introduction de la cause, dans le cas et pour l’effet dont il s’agit, doit-elle être signée ?

Et la même Sacrée Congrégation, toutes choses étant mûrement pesées, et après avoir entendu de vive voix et par écrit le R. P. Augustin Caprara, promoteur de la sainte foi, a jugé devoir répondre : La Commission doit être signée, s’il plaît à Sa Sainteté. Le 27 janvier 1894.

Rapport ayant été fait de toutes ces choses à Notre Très Saint-Père le Pape Léon XIII par moi soussigné cardinal préfet de la même Sacrée Congrégation, Sa Sainteté, ratifiant le rescrit de la Sacrée Congrégation, a daigné signer de sa propre main la commission d’introduction de la cause de la Vénérable servante de Dieu Jeanne d’Arc, vierge, le même jour du même mois de la même année.

Cri d’espérance

L’explosion de joie qui accueille cette déclaration et le redoublement de confiance qu’il a inspiré aux âmes françaises nous donnent la ferme confiance que, avant peu, nos églises et nos autels, joyeusement illuminés, retentiront du cri encore refoulé par l’obéissance et le respect au fond de nos cœurs :

— Sainte Jeanne d’Arc, priez pour l’Église et pour la France !

Notes

- [116]

Le soldat qui avait ouvert le cœur du Sauveur au Calvaire, soudainement illuminé, confessa la divinité de celui auquel il avait fait un dernier outrage : à la place du Vieux-Marché, le bourreau, voyant le cœur de la Pucelle résister à tous ses efforts pour le réduire en cendres, courait au monastère des Pères Dominicains, demandant s’il y avait pardon pour lui au ciel. (Ayroles, Jeanne d’Arc sur les autels, p. 144.)

- [117]

Au Calvaire, un dernier outrage nous manifesta et nous ouvrit le cœur de l’Homme-Dieu. Le cœur de la Pucelle fut ce qui fixa en dernier lieu l’attention des bourreaux et des spectateurs du calvaire de Rouen.

La flamme semblait avoir fait son œuvre. Les premiers tisons écartés ne laissaient voir que de la cendre et des os calcinés ; mais, ô merveille ! sous cet amas fouillé, les viscères et le cœur paraissent intacts. On rallume le foyer incandescent, et on cherche à en activer les ardeurs en y jetant de l’huile et du souffre. Inutiles efforts, le cœur résiste. Par ordre du Conseil royal, il fut jeté à la Seine avec les cendres auxquelles la rage anglaise réservait ce suprême outrage. (Ibid.)

- [118]

La foule juive descendit du Calvaire en se frappant la poitrine et en disant :

Vraiment cet homme était le fils de Dieu.

On s’éloignait de la place du Vieux-Marché en répétant :Un grand crime a été commis, on vient de brûler une sainte.

Il n’y avait pas jusqu’au secrétaire du roi d’Angleterre qui ne s’écriât :Nous sommes perdus, nous avons fait périr une sainte.

(Ibid.) - [119]

M. Charles de Beaurepaire a fait l’observation que des hommes qui avaient faussement accusé Jeanne de ne point se soumettre à l’Église furent excommuniés par elle. L’évêque de Beauvais lui-même fut excommunié à Bâle.

- [120]

Aujourd’hui, a dit Son Éminence le cardinal Thomas, archevêque dans cette même ville où Jeanne fut condamnée par les complices des Anglais et brûlée par les Anglais, aujourd’hui l’admiration est universelle. L’Angleterre elle-même se montre magnanime dans son repentir. Par la voix de ses évêques les plus illustres, elle demande avec nous la glorification de Jeanne d’Arc ; et l’un d’eux (Mgr Gillis, Évêque d’Édimbourg), il y a quelques années, a fait retentir la cathédrale d’Orléans de cet aveu digne d’un grand cœur :

J’affirme hautement qu’il y a dans nos annales une page que je voudrais arracher au prix de tout mon sang, la page qu’éclaire, à notre honte, le bûcher de Rouen. (Discours sur Jeanne d’Arc, Rouen, 1892.)

- [121]

Ayroles, op. cit., p. 141-150.

- [122]

En particulier ceux de Jean Bréhal, de Lellis, etc., que le père Ayroles a traduits et publiés dans son livre La Pucelle devant l’Église de son temps, vrai monument qu’on ne saurait assez recommander à tous les amis de la sainte Pucelle.

- [123]

Formule de style sans importance, observe M. Marius Sepet, que l’on ajoutait, dans les usages de la chancellerie, aux noms des prélats morts dans la communion de l’Église, c’est-à-dire dont la mémoire n’avait pas été juridiquement condamnée.

- [124]

En mettant à la tête de ses délégués l’archevêque de Reims, Calixte III, qu’il soit permis de le redire, ajoutait une harmonie de plus à l’histoire de la merveilleuse jeune fille. Celle qui était destinée à rajeunir par le miracle l’idéal de la monarchie très chrétienne, tel que l’avait vu et constitué le pré-curseur de la fille aînée de l’Église, le grand thaumaturge saint Remy, était née dans une terre vouée à l’apôtre des Francs. C’est le successeur de saint Remy qui préside la Commission de Poitiers, et délivre à la miraculeuse envoyée ses lettres de créance ; ce sera un successeur de saint Remy qui, la réhabilitant aux yeux du monde, conservera, par mandat apostolique, son incroyable histoire aux annales de l’avenir. Au moment où ces lignes sont écrites, personne ne déploie plus de zèle, pour la glorification de la céleste vierge, que le successeur actuel de saint Remy, l’éminent cardinal Langénieux. Autant qu’il est en lui, il célèbre, en son honneur, des fêtes qui dans la mesure du permis, approchent de celles des saints, et il veut qu’une souscription nationale dresse sa statue sur le théâtre de son grand triomphe. L’évêque de Beauvais était suffragant de Reims. En se permettant de juger Jeanne, Cauchon appelait à lui une cause déjà jugée par un métropolitain. Le successeur de saint Remy cassera, par mandat apostolique, la sentence d’iniquité. Un des premiers considérants rappellera l’usurpation de pouvoir, commise par l’indigne suffragant. (Ayroles, La Pucelle devant l’Église de son temps, p. 600.)

- [125]

Une remarque à faire dans les pièces du second procès, c’est la protestation souvent renouvelée de mettre hors de cause les conseillers, que l’on dit trompés par les XII articles ; de ne vouloir poursuivre que la réhabilitation de l’accusée ; de n’accuser que les deux juges et le promoteur. (Ayroles, La Pucelle devant l’Église de son temps, p. 625.)

- [126]

L’Université de Paris a fourni aussi de nombreux apologistes, puisque les Cybole, les Montigny, les Bochard, les Berruyer, les Chartier, les Bouillé, avaient été ses élèves et ses maîtres. Pourquoi n’a-t-elle pas osé aller jusqu’au bout, mettre en lumière les actes du second procès, et surtout répudier les doctrines et l’esprit qui la firent plonger si avant dans l’attentat ? (Ibid., p. 613.)

- [127]

Celui qui donne le premier branle à la grande affaire de la réhabilitation, c’est l’archevêque de Rouen, le cardinal d’Estonteville, un enfant de la Normandie. Trois des juges de la réhabilitation, Chartier, Longueil, Bréhal, sont normands d’origine. Parmi les auteurs des mémoires insérés au procès de réhabilitation, Basin, Pochard, Cybole, appartiennent à la Normandie. Avranches, siège de Bochard, compte le mont Saint-Michel, comme le premier de ses joyaux. Bochard, évêque d’Avranches, a fait un court mais substantiel mémoire. Il n’avait pas à réparer la défaillance de ses prédécesseurs. Lors de la condamnation, a-t-il été dit, Jean de Saint-Avit, évêque d’Avranches, fut consulté, il fit une réponse que Cauchon dissimula soigneusement ; il répondit que l’affaire relevait du Saint-Siège*. Les juges de la réhabilitation nous disent qu’ils se sont entourés des lumières des hommes de savoir qui étaient autour d’eux ; ils ont donc fait appel à de nombreux ecclésiastiques de Rouen et de Normandie. C’est Rouen qui entendra le premier verdict réparateur. Et dans cette seconde réparation, il faut l’espérer définitive, dans ce grand mouvement, qui mettra Jeanne dans toute sa splendeur, le dernier archevêque de Rouen, S. Ém. le cardinal Thomas, a rivalisé, de fêtes préparatoires avec son éminent collègue le cardinal-archevêque de Reims. (Ibid., p. 613.)

* Nous commettrions un véritable déni de justice, si nous n’ajoutions pas ici que, parmi les prélats les plus ardents à promouvoir de nos jours, par l’action et par la parole, la glorification suprême de Jeanne, il faut nommer l’éloquent évêque de Coutances et Avranches, Mgr Germain, de qui, comme de son prédécesseur du XVe siècle, il convient de dire qu’il est grave, bon, doux, docte, et donne son avis franchement » et éloquemment. (Note de l’auteur.)

- [128]

Étienne Pasquier, Recherches de la France.

- [129]

Des Graviers.

- [130]

Malherbe.

- [131]

Abbé d’Aubignac.

- [132]

Shakespeare, Henri IV.

- [133]

Voltaire, La Pucelle.

- [134]

Lecoy de La Marche. Cf. son intéressante brochure le Culte de Jeanne d’Arc dans laquelle j’ai pris tous ces renseignements. (Notes du P. Monsabré.)

- [135]

Dans la préface de son livre Jeanne d’Arc libératrice de la France, Joseph Fabre a noblement exprimé ce vœu :

La République française devrait décider qu’il y aura annuellement un jour où la fête de l’héroïne sera célébrée par toute la France… La nation a déjà sa fête de la liberté : elle aurait sa fête du patriotisme.

- [136]

C’étaient les archevêques et évêques de Rouen, Tours, Bourges, Beauvais, Saint-Dié, Poitiers, Blois, Châlons, Nancy et Verdun, tous diocèses où Jeanne d’Arc a passé et laissé les glorieux souvenirs de son passage.

- [137]

Les récits et les dépositions des témoins de ces miracles occupent près de quarante pages petit in-folio dans le summarium imprimé du procès d’introduction de la cause. Les maladies les plus graves, congestions cérébrales, spinite, laryngite chronique, paralysie, etc., ont été guéries instantanément par l’invocation de Jeanne d’Arc. Au moment même où nous écrivons cette note, les journaux relatent la guérison radicale d’une tumeur suppurante, qui persistait depuis trois ans, et qui a fait place à une cicatrice parfaitement saine, chez une religieuse appartenant à une communauté de Normandie.