Autres éditions

Autres éditions notables de Jeanne d’Arc

Sommaire

- Émile Bourgeois (1888) Avec Introduction et Répertoire alphabétique des sources historiques utilisées par Michelet.

- Gustave Rudler (1925-1926) L’édition de référence en 4 volumes.

- Hatier (1932) Introduction de Charles-Marc Des Granges.

- Hachette (1935) Introduction de Louis-Fernand Flutre.

- Larousse (1941) Introduction de Henri Chabot, avec une chronologique de la vie de Michelet, une notice historique et littéraire de l’œuvre, et une sélection d’opinions d’écrivains.

Émile Bourgeois (1888)

Nous reproduisons ici l’Introduction fort intéressante d’Émile Bourgeois, ainsi que son Répertoire alphabétique qui recense de manière exhaustive et détaille les références historiques employées par Michelet.

- Introduction

- Biographie de Jules Michelet

- Jeanne d’Arc et Michelet

(Nota : les sous-titres ont été ajoutés à la présente édition) - Liste chronologique des œuvres de Michelet citées dans cette notice

- Principaux travaux relatifs à l’histoire de Jeanne d’Arc

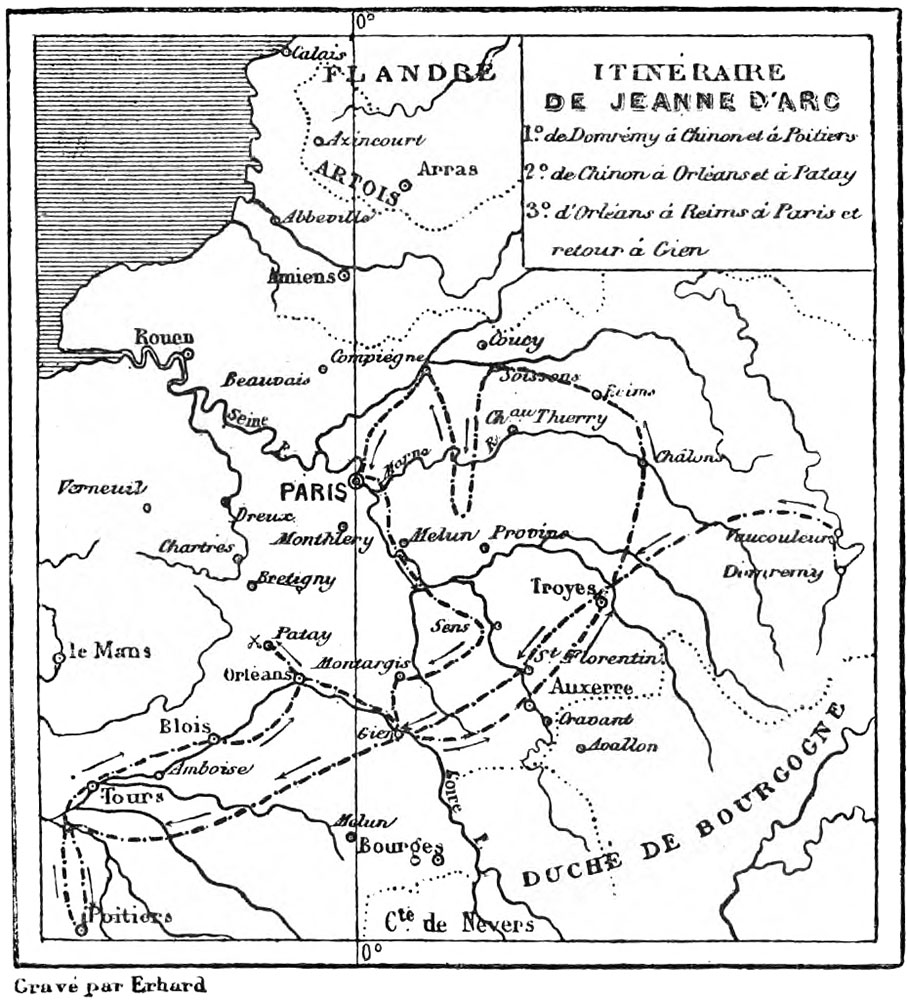

- Carte indiquant l’itinéraire de Jeanne d’Arc

- Répertoire alphabétique

(Les articles suivants sont particulièrement dignes d’intérêt)- Buchon

- Notices des manuscrits (L’Averdy)

- Procès de condamnation (manuscrit)

- Procès de révision (manuscrit)

- Quicherat

Introduction

I. Michelet

Jules Michelet est né à Paris, le 21 août 17981. Les premières années de sa vie, rudes et misérables, développèrent en lui les qualités maîtresses dont était formé son génie, une singulière puissance d’amour et de sympathie, une puissance au moins égale de travail et de volonté. Je suis resté peuple

, a-t-il dit lui-même : il attribuait à ses origines plébéiennes la chaleur, la tendresse de cœur et l’impression d’une vie âpre et laborieuse

qu’il garda toute sa vie.

Ses parents, des plébéiens en effet : son grand-père, ancien maître de musique à Laon, son père imprimeur, marié à une jeune fille très simple, vinrent à Paris, en 1793, pour y installer une imprimerie et furent ruinés en 1800 par un arrêté du premier consul qui supprimait les journaux. Depuis lors jusqu’en 1815, la famille de Michelet vécut au jour le jour, dans des logis tristes et humides, jeûnant quand il ne venait point d’ouvrage ; l’enfant souffrit de la faim, du froid. Et pourtant il ne garda de ces temps de misère et de souffrances aucun souvenir amer. À défaut de bien-être, il trouvait au foyer paternel des ressources de tendresse inépuisables. Sa mère, aux heures de détresse, l’attirait près d’elle, et le consolait en lui disant : Ne crains rien, tu es sous mon aile.

Il vivait de sa vie ; c’est d’elle qu’il apprit à lire, avec elle qu’il lut ses premiers livres, les Reines et régentes de France, qui éveillèrent en lui le goût de l’histoire. Son père, qui supportait les épreuves avec une patience digne d’Épictète

, et avec la certitude vraiment touchante que son fils serait le consolateur et l’honneur de la famille

, s’imposa tous les sacrifices pour le mettre en 1812 au lycée Charlemagne. Une chose saine et forte, disait Michelet plus tard, m’est restée de ces années de malheur. C’est cette fanatique espérance placée dans un enfant. Mon père est en réalité l’auteur et le créateur de ma destinée. Grâce à lui, à sa bonté, à ses privations, j’eus ce qui est le moyen, le premier élément de tout, j’eus de la liberté, du temps, je pus penser.

À cette école de misère et de dévouement, Michelet, que sa sensibilité exquise préparait à comprendre la valeur de pareils sacrifices, apprit de bonne heure la puissance de la bonté et de la sympathie humaine : Être bon, dit Michelet, et rester tel entre les injustices des hommes et les sévérités de la Providence, ce n’est pas seulement le don d’une heureuse nature, c’est de la force et de l’héroïsme, cela est divin.

Il eut alors aussi, sous les yeux, constamment l’exemple du travail et il en prit l’habitude : au moment où l’imprimerie de son père fut ruinée par les décrets du premier consul, où il fallut renvoyer les ouvriers et transporter les presses dans une cave de la rue de Bondy, humide et obscure, toute la famille se mit à l’ouvrage. Le grand-père imprimait de ses mains tremblantes ; la mère, déjà malade, se fit brocheuse, coupa, plia

; Michelet, à peine âgé de douze ans, composait, s’apprenant tout seul à assembler les lettres. Il fréquentait dans la journée l’école d’un vieux maître de pension jacobin, où il prit aisément la première place, il retournait le soir à l’atelier, et là, courbé sur sa casse, il sut avant l’heure ce que c’était que souffrir et vouloir, vouloir, non le vain désir, mais la volonté réalisée par le travail obstiné !

Quand il entra à Charlemagne, ne sachant ni traduire un mot de grec, ni construire un vers latin, effarouché comme un hibou en plein jour

, il fit tout ce qui était humainement possible pour réussir : Sans feu (la neige couvrait tout), ne sachant pas si le pain viendrait le soir, j’eus un pur sentiment stoïcien de courage et de mâle énergie. Je frappai de ma main crevée par le froid sur ma table de chêne et je sentis une joie virile de jeunesse et d’avenir.

Il réussit : au sortir du collège, dont il avait été l’un des plus brillants élèves, il renonça pour aider ses parents pauvres qui l’avaient aidé dans les mauvaises années

à l’École normale, et accepta pour vivre et faire vivre les siens la rude tâche de répétiteur dans une pension du Marais (1816). Il traversait Paris à cinq heures du matin, lisant en route, pendant l’été, ses auteurs grecs et latins ; il revenait, après une longue journée, se remettre le soir au travail. Il apprenait pour être en état d’enseigner aux autres et pour s’instruire lui-même

.

En 1819 il prit le grade de docteur, fut reçu agrégé en 1821 ; il entra au collège Sainte-Barbe-Rollin comme professeur d’histoire. La vie matérielle était assurée : il avait un vrai métier

; au moment où, après avoir aidé ses parents, il assumait une nouvelle tâche : il épousa une pauvre fille que sa mère, mariée à un noble, puis remariée à un acteur, reniait presque et maltraitait. Le souvenir de cette première époque de sa vie, de cette lutte précoce contre la misère ne s’est jamais effacé de l’esprit de Michelet. Il semble même qu’il ait aimé ces années de privations pour l’exemple et l’amour du travail qu’elles lui avaient donnés, pour l’énergie morale et les qualités de conscience et de dignité qu’elles développèrent en lui.

Dès lors l’unité de sa vie est faite, comme aussi celle de son œuvre : chef de famille, professeur d’histoire, historien, il donna aux siens, à ses élèves, à la science, tout ce qu’il avait en lui d’amour et d’ardeur au travail.

Jusqu’en 1827 il vécut modestement dans un cercle étroit entre le Marais, le Jardin des Plantes, Bicêtre, le Père-Lachaise ; au fort de l’hiver il montait vers Sainte-Barbe par la rue Saint-Jacques, sans paletot pour se couvrir ; il publiait trois livres, dont le dernier seul eut du succès, les Tableaux chronologiques et synchroniques d’histoire moderne (1825-1826), une traduction abrégée de la Scienza nuova de Vico, et enfin un admirable Précis d’histoire moderne. Dans cette seconde période de son existence individuelle, comme il dira plus tard, où le public ne le connaissait point, et où il ne connaissait le monde que par ses élèves, Michelet était déjà tout entier. Fidèle à la mémoire de ceux qui l’avaient aimé, aux pieux souvenirs de son enfance, il mettait en pratique à son foyer les leçons qu’il donnera plus tard dans l’Amour, dans la Femme. L’enseignement n’était pas pour lui seulement un métier, mais une noble tâche, la plus haute de toutes et la plus féconde ; il communiquait à ceux qui l’écoutaient l’ardente flamme intérieure

qui l’animait, et il se faisait en son cœur, au contact de ces jeunes gens aimables et confiants qui croyaient en lui, après les années de misère, un grand apaisement.

De bonne heure il avait eu du goût pour l’histoire : sa jeune imagination s’était émue un jour d’une visite au musée des Monuments français. Il y avait senti les morts à travers les marbres. Mais ce fut surtout en enseignant qu’il devint historien : il reconnut que l’étude des dates, des faits politiques, plus aride que celle des institutions

, des religions et des mœurs, que la critique des faits par les documents contemporains, le sévère jugement de ceux qui furent

étaient la condition première de tout enseignement, de toute recherche historique. Il chercha le vrai, pour éclairer le jeune public qui lui était confié, avec une ardente curiosité et un sentiment de la précision qui sont la source et le fondement même de la science.

Mais il ne pensait pas que le dernier objet de la science fût de fournir une satisfaction égoïste à celui qui la pratique : avant tout, l’érudition historique devait être un moyen de retrouver et de révéler aux générations de notre temps la raison secrète du progrès de l’humanité. Ces raisons, il crut les trouver dans Vico, et il proclama avec lui que l’humanité est son œuvre à elle-même, qu’elle n’est ni l’esclave des climats et des milieux, ni l’instrument servile des grands hommes et des dieux : fatalisme de races, fatalisme légendaire des grands hommes providentiels, deux écueils à éviter

. C’était pour apprendre à ses contemporains à vivre que Michelet voulut savoir comment leurs ancêtres avaient vécu, et pour le savoir, il se résolut à vivre avec eux, se replaça dans leurs milieux, entra dans toutes leurs doctrines, se passionna pour toutes leurs affections

. Ainsi, par la magie de son imagination et la toute-puissance de son cœur, il établissait comme un grand courant sympathique entre les hommes de son siècle et tous les hommes des siècles passés. L’histoire devenait une résurrection. Le véritable historien, c’était, pour Michelet, celui qui, à force d’amour et de science, de labeur et de sympathie, pouvait rendre la vie aux morts pour l’apprendre aux vivants. Et Michelet était bien en 1827 cet historien, un maître, dans toute l’acception du mot : Si j’avais comme historien, disait-il, un mérite spécial qui me soutînt à côté de mes illustres prédécesseurs, je le devrais à l’enseignement, qui pour moi fut l’amitié. Ces grands historiens ont été brillants, judicieux, profonds. Moi, j’ai aimé davantage.

C’est ainsi que fut conçue et exécutée sa première grande œuvre historique, l’Histoire de la République romaine, commencée en 1828, publiée en 1831. Au temps où elle parut, l’histoire romaine n’était connue en France que par des abrégés secs, sans intérêt et sans critique ; personne ne lisait plus ni les travaux de Beaufort sur les origines de Rome, ni ceux de Lenain de Tillemont sur sa décadence. Seuls les Allemands avaient repris avec Niebuhr, en 1811, l’étude des antiquités romaines : il avait fallu un Barbare pour renouveler l’histoire de Rome !

Michelet s’inspira des travaux de Niebuhr, en les critiquant, entra en relation avec ses successeurs, Bunsen, Gerhard, étudia les textes anciens, visita Rome et, au lieu de dissertations, il fit une histoire qui fut à la fois une résurrection de Rome et du romanisme en France. Et nous Français, ne réclamons-nous pas notre part dans cette Rome qui fut à nous ? La longue et large épée germanique pèse sans doute, et celle de la France n’est-elle pas plus acérée ?

Michelet ne se proposait pas seulement d’enlever aux Allemands le privilège de l’érudition : une pensée plus haute encore l’avait soutenu dans ce prodigieux labeur, un grand sentiment lui avait inspiré ses plus belles pages. S’il ressuscitait Rome, c’était pour qu’elle parlât aux Français, ses héritiers, des destinées et de la mission de la France. Peu de temps avant, il avait publié son Introduction à l’histoire universelle, où il disait son dessein d’éclairer l’histoire de France par l’histoire romaine, et l’avenir du monde moderne par l’histoire de la France, ce pilote du vaisseau de l’humanité

. Cette conception avait un objet moral : cette étude devait être un enseignement pour tous les enfants du siècle atteints, selon le mot de Musset, d’une abominable maladie morale, qui n’est point encore aujourd’hui guérie. Michelet voulait la guérir, tandis que Musset, après Goethe et Byron, se contentait de la décrire. Il invoquait le témoignage des anciens pour rendre courage à ses contemporains ; comme la France, Rome n’avait-elle pas eu ses époques de grandeur, de doutes aussi et d’angoisse mortelle ? Ses victoires, comme ses souffrances, avaient fait l’unité matérielle et morale du monde ancien. La maladie du dix-neuvième siècle était peut-être le prix de l’unité morale du monde moderne.

En 1827 Michelet fut appelé comme professeur d’histoire à l’École normale. L’homme qui, pour son modeste auditoire de Sainte-Barbe, s’était fait savant, sans cesser d’être professeur, était bien désigné pour être le maître des maîtres. En 1831 le gouvernement de Louis-Philippe le nomma chef de la division historique aux Archives nationales. C’était lui confier à la fois toute l’éducation historique de la jeunesse française et tous les trésors de notre histoire nationale, une grande mission et de pleins pouvoirs pour la remplir. Michelet n’y faillit point : ses élèves de l’École normale ont gardé de son enseignement un souvenir ineffaçable. Aux Archives il exhumait avec l’ardeur d’un bénédictin des documents que personne avant lui n’avait connus ; il les classait avec un soin religieux. Les découvertes qu’il y faisait lui fournissaient chaque jour pour ses élèves la matière de leçons nouvelles, incessamment renouvelées. Et ces leçons à leur tour, les questions et les doutes qu’elles soulevaient, l’obligeaient à examiner de plus près tous les témoignages, à en rechercher de nouveaux, le ramenaient sans cesse aux Archives, acharné à la poursuite de la vérité. Il allait ainsi de ces jeunes gens qui étaient l’avenir à ces parchemins usés et noircis qui étaient comme les témoins du passé. Aux uns il parlait un langage vivant et cependant précis ; il écoutait les témoignages des autres avec recueillement, interprète ému et fidèle entre la France d’autrefois et celle d’aujourd’hui.

Le moment lui parut alors venu d’écrire ce qu’il enseignait, de fixer cette vaste révélation de la France

, pour que d’autres pussent enseigner à leur tour et que tous pussent apprendre la France

. En 1833 il publia le premier volume de son Histoire de France, dont l’Histoire romaine et l’Introduction à l’histoire universelle n’étaient que la préface, qu’il n’abandonna plus, et qui demeure son ouvre capitale. Il n’avait pas pris le temps d’achever la préface. L’histoire des empereurs romains, qu’il avait annoncée, était sacrifiée. Michelet ne fut jamais un de ces savants qui, désintéressés de tout, hormis de leur œuvre, la poursuivent froidement, méthodiquement. Toujours professeur, travaillant à faire des hommes et des Français, il avait hâte d’écrire dès qu’il avait l’occasion et les moyens d’enseigner. Il écrivit alors l’Histoire de France, parce qu’il en trouva l’occasion à l’École normale, et les moyens aux Archives. Les six premiers volumes parurent de 1833 à 1844 : dans l’ensemble de l’œuvre, ils forment une première série, presque indépendante, la plus belle et la plus durable. Le premier volume fut encore une sorte de préface, l’histoire des origines, celtiques, mérovingiennes, carolingiennes. Les autres renfermaient ce que les Français connaissaient le moins alors, et ce qu’ils auraient dû surtout connaître, l’histoire de la formation de la patrie française. Michelet la présenta comme un drame, dont l’héroïne était la France, dont les acteurs étaient les hommes même du passé ressuscitant. Il montra la France au début, aux temps féodaux, réunion de provinces, vaste chaos de fiefs, grand pays d’idée vague

; il la montra ensuite moins France que chrétienté, obscure et comme perdue dans cette grande ombre

. Il la vit enfin devenir avec Jeanne d’Arc et Louis XI comme une âme, une personne. L’exposition du drame, c’était cet admirable tableau des provinces qui ouvre le second volume, le dénouement, l’histoire de Jeanne d’Arc, la patrie française, naissant du cœur d’une femme, de sa tendresse, de ses larmes, de son sang

.

Quand il conçut cette œuvre puissante, qu’il lui donna cette forme dramatique, Michelet fut un poète dans le sens rigoureux du mot, un créateur, tout en restant un érudit. Le public ne s’y trompa point : il considéra justement cette histoire comme l’un des monuments de la pensée française. La jeunesse y trouva le remède qu’elle cherchait, et vit un guide dans cet homme qui, de son patriotisme, tirait une grande leçon morale ; elle applaudit avec lui au triomphe de l’homme sur la nature, de l’esprit sur la matière. Les historiens eurent un maître qui leur enseigna à travailler directement sur les pièces inédites, à construire solidement une œuvre historique sur une base énorme d’actes, de manuscrits, de pièces rares, patiemment accumulés, habilement fondus. L’ardente sympathie de Michelet lui gagna les cours ; son énergie morale put former des volontés ; sa conscience fut un exemple.

En 1838 il quitta l’École normale pour entrer au Collège de France et à l’Institut, sous le patronage de Burnouf. Autour de sa chaire il trouva un auditoire plus vaste que celui de l’École normale, non plus seulement les maîtres de la jeunesse française, mais l’Europe ou ce qu’il croyait être l’Europe. Les cours du Collège de France étaient alors fréquentés par un assez grand nombre de jeunes étrangers qui fuyaient le despotisme de la Sainte-Alliance, applaudissaient aux leçons de Mickiewicz et d’Edgar Quinet. La France parut un moment l’asile de la liberté : Ma patrie seule peut sauver le monde

, s’écriait Michelet. Il résolut de le prouver.

Cette chaire d’histoire et de morale qu’on lui confiait n’avait été jusque-là occupée que par des érudits, Crevier, Daunou, Letronne : il en fit une vraie chaire, d’où il prêcha en enseignant. Certes il n’entendait pas trahir la science, ni conclure sans étudier. Mais il voulait conclure, et de la science tirer un principe d’action

. Il avait un désir passionné d’accorder la science et l’âme humaine. Le grand titre de sa chaire l’y autorisait fortement.

L’occasion s’offrait de formuler les conclusions qu’il avait annoncées dans ses premiers livres, de s’élever de l’idée de la patrie à celle de la patrie universelle, de dire comment la Révolution française avait préparé le salut des nations. Et, comme l’écrivain en lui se subordonnait toujours au professeur, il interrompit son histoire de France pour aborder l’histoire de la Révolution, afin de coordonner ses études et son enseignement.

Mes cours posèrent le droit du peuple, dit-il : de là le livre de ce nom, de là ma Révolution.

Le Peuple parut en 1846 : ce n’était plus une œuvre historique, mais une autobiographie, un manuel du patriote et du citoyen, l’Évangile de la Révolution, de la religion qu’il prêchait.

C’était de l’histoire encore que son Histoire de la Révolution, publiée de 1847 à 1853 : fidèle à ses habitudes de conscience et de travail, Michelet l’avait encore préparée par de longues et heureuses recherches dans les Archives, archives centrales, archives de la commune de Paris, archives de Nantes. Il s’était procuré des documents innombrables, curieux, qui ont été perdus depuis et que d’autres historiens n’ont point connus. Peut-être n’avait-il plus toute l’indépendance d’esprit nécessaire pour en faire la critique ? Il est assez délicat de concilier le désintéressement du savant avec l’enthousiasme de l’apôtre. Michelet se croyait appelé avec Quinet et Mickiewicz à un apostolat social. Il s’était donné une mission, une mission de combat. Il luttait au Collège de France, dans la presse, dans ses livres : Des Jésuites (1843), Du prêtre, de la femme, de la famille (1845), pour une religion, contre une autre religion. C’est alors qu’il fixa dans son Histoire de la Révolution la légende sacrée et les souvenirs héroïques de cette grande époque. Il en fit sentir l’enthousiasme : s’il ne la jugea pas dans le détail avec impartialité, il en marqua mieux que personne le caractère religieux et désintéressé. En ce sens, il fit œuvre d’historien, œuvre durable.

Michelet put croire, en voyant éclater la révolution de 1848, que son œuvre de propagande et de foi ne serait pas stérile : n’était-ce point enfin cet affranchissement qu’il avait rêvé de la France par la Révolution, de l’Europe par la France ? Les événements de 1850-1851, la réaction, le coup d’État, le désabusèrent cruellement. Il fit cette triste expérience que l’humanité n’écoute guère ceux qui l’aiment et travaillent à son progrès qu’après les avoir maltraités : ce qui ne doit pas empêcher d’ailleurs de se dévouer à elle, et de l’aimer.

En 1851 Michelet fut destitué de sa chaire au Collège de France ; en juin 1852 il refusa de prêter serment comme garde des Archives et quitta les Archives. Enfin son Précis de l’Histoire moderne fut rayé de la liste des ouvrages autorisés dans les collèges. Tout lui manquait à la fois, les ressources matérielles, le métier dont il vivait, les ressources de travail dont il disposait depuis vingt ans, son auditoire, ses élèves, son enseignement, ses affections domestiques, sa femme morte en 1839, son père mort en 1846, ses enfants établis au loin, ses espérances les plus chères brisées.

C’est alors qu’il épousa en secondes noces celle qui devait être la compagne de ses vingt-cinq dernières années ; et par elle il retrouva tout ce qui, depuis sa jeunesse, avait fait l’unité de sa vie et de son œuvre. Michelet de nouveau eut une affection intime qui le consola des deuils du passé, des misères du présent. Comme aux temps de son enfance contre la pauvreté, il trouva dans sa famille un concours précieux, la collaboration de l’intelligence et du cœur. À la campagne, près de Nantes, en Italie, au bord de la Méditerranée, au pied de l’Apennin où ils étaient allés chercher le repos et la solitude, Michelet et sa femme se mirent courageusement à l’œuvre. Les matériaux de l’œuvre seuls furent nouveaux : ce n’étaient plus les livres ni les documents du passé, mais la nature, observée, regardée de près, qui éveilla dans cette âme de poète des voix inconnues. L’Oiseau (1856), l’Insecte (1857), la Mer (1861), la Montagne (1868) apportèrent au public, qui leur fit un accueil enthousiaste, les fruits de cette inspiration nouvelle et féconde.

Michelet ne pouvait pourtant pas se passer de l’enseignement : l’Empire, en le séparant de ses élèves, l’avait frappé cruellement. Son mariage le consola de cette injustice. Il retrouva un auditoire, moins vaste, un seul élève, mais un élève qu’il s’attacha à former, digne de lui, sa femme encore. Il l’associa à ses travaux d’historien, et continua devant elle son Histoire de France, qui fut achevée de 1855 à 1867. Si cette seconde partie est inférieure à la première pour le nombre et la valeur des documents employés, ce n’est pas à l’historien qu’il faut le reprocher, mais à ceux qui lui retirèrent les moyens de faire autrement. S’il a abusé, dans ses derniers volumes, de l’histoire naturelle, c’est que la nature lui fut plus clémente alors que les hommes.

Et pourtant, tandis que les hommes l’exilaient, animé toujours pour eux de la même sympathie et du même zèle, il tirait de sa vie intime, qui valut mieux que celle de ses contemporains, des leçons nobles et salutaires : il enseignait encore à la jeunesse, en dépit des gouvernements, dans l’Amour (1858), la Femme (1859), la Bible de l’humanité (1864), Nos fils (1869), la religion du foyer : la pierre qui porte les cités

. Michelet a prouvé, par l’exemple de toute sa vie, la valeur de ces préceptes. Depuis sa jeunesse jusqu’à ses derniers jours il a puisé dans la famille l’amour du travail, l’amour de la patrie et de l’humanité qui firent de lui un professeur incomparable, un grand Français et un grand homme.

Il ne pouvait pas survivre aux malheurs de la France. En 1870 les fautes de ses concitoyens, la défaite du droit en Europe le frappèrent mortellement. Pendant l’Empire il avait adressé des appels éloquents à ses concitoyens, à l’étranger. Il publiait, en 1853, de nouveau, séparément, comme des leçons de patriotisme, sa Jeanne d’Arc, son Louis XI. Pour plaider devant l’Europe la cause des vaincus, martyrs de la liberté et du droit

, il publiait, en 1851, Pologne et Russie, en 1863, la Pologne martyre. Ce lui fut un coup terrible, quand, exilé de France par la guerre et la maladie, Paris investi, il vit la France abandonnée de tous, livrée à la force du vainqueur. Il parla du moins, s’il ne put agir. Il publia une brochure dont le titre était la France devant l’Europe, et l’épigraphe : Les juges seront jugés. Frappé d’apoplexie à la nouvelle de la capitulation de Paris, il trouva encore la force de publier les trois premiers volumes d’une histoire du XIXe siècle, qu’il conduisit jusqu’à Waterloo afin de ramener la justice dans cette histoire obscurcie

. La mort ne lui permit pas d’achever : elle le prit à Hyères, le 9 février 1874, à midi.

Michelet a jugé avec sérénité sa vie et son œuvre dans son testament, qui a été publié en 1874 : Dieu me donne de revoir les miens et ceux que j’ai aimés. Qu’il reçoive mon âme reconnaissante de tant de bien, de tant d’années laborieuses, de tant d’œuvres, de tant d’amitiés.

La postérité n’aura pas d’autre jugement. La vie de Michelet demeurera comme un exemple de désintéressement, de patriotisme et de labeur.

II. Jeanne d’Arc et Michelet

Michelet avait une préférence, qu’il avouait, pour son histoire de Jeanne d’Arc. Il disait ma Jeanne d’Arc

avec attendrissement ; et il ajoutait avec un orgueil naïf que d’autres après lui raconteraient encore la vie de cette sainte, mais que personne ne ferait plus pour elle ce qu’il avait fait. La critique et l’expérience de ces trente dernières années ont montré que Michelet ne se trompait point. Sainte-Beuve, qui n’aimait point sa manière historique, reconnut pourtant, en 1856, que sa Jeanne d’Arc

était plus vraie qu’aucune des précédentes. Depuis cette époque, Quicherat a consacré à l’héroïne d’Orléans un volume d’Aperçus nouveaux, M. Wallon une étude consciencieuse en deux volumes, M. Boucher de Molandon une série de recherches curieuses, M. Siméon Luce un volume rempli de vues ingénieuses et de documents nouveaux ; MM. Sepet et Fabre ont célébré dans des pages émues le miracle de foi ou de patriotisme qui arracha la France aux Anglais. De tous ces historiens, aucun n’a été à la fois curieux et ingénieux, renseigné et inspiré comme Michelet. Les uns ont expliqué de leur mieux, les autres admiré l’œuvre de Jeanne d’Arc. Michelet reste encore le seul qui ait du même coup fait sentir à ce point la grandeur presque surnaturelle et comprendre la réalité historique de cette œuvre.

1. Abrégé de l’histoire de Jeanne d’Arc

L’épopée de Jeanne d’Arc, qui tient du prodige, est pourtant une histoire vraie : histoire dont les résultats furent très positifs, dont les détails n’ont rien de légendaire. On sait exactement où Jeanne d’Arc est née, quand, et de quelle famille, ce qu’était la France quand elle la sauva, et comment elle la sauva ; on connaît tous les détails de son procès, la date et la douloureuse réalité de son martyre.

Jeanne d’Arc est née le 6 janvier 1412, à Domrémy, près de Vaucouleurs. Son père, Jacques, était originaire de Champagne, de Ceffonds près de Montier-en-Der ; sa mère, du duché de Bar, du village de Vouthon qui est limitrophe de Domrémy. C’étaient des paysans qui avaient quelque bien, sans être riches, vivaient estimés de leur seigneur et de leurs voisins, servaient Dieu et secouraient les pauvres. Jeannette était la cadette des cinq enfants qu’ils avaient eus.

Jusqu’au milieu de l’année 1425, Jeanne vécut de la vie de ses parents, vaquant aux soins du ménage, prenant sa part des travaux des champs, gardant les moutons, qui sont la principale richesse de ce pays. Elle était d’une piété ardente mystique et dévote à la fois, très charitable d’ailleurs et très douce.

Entre la Champagne, qui appartenait aux Anglais, et la Lorraine, dont le duc était soumis aux Bourguignons, la châtellenie de Vaucouleurs était à peu près le seul coin de terre que Charles VII possédât encore dans l’est, grâce à la fidélité et à la vaillance du capitaine Robert de Baudricourt : Vaucouleurs à l’est, à l’ouest le Mont-Saint-Michel, le sanctuaire de l’archange qui semblait protéger la royauté légitime, étaient les dernières forteresses qui tinssent encore contre les Anglais, au nord de la Loire.

La situation morale du dauphin n’était pas moins compromise que sa situation matérielle. Il n’avait pas été sacré : était-il l’héritier de Clovis, de saint Charlemagne

et de saint Louis, qui avaient tenu le royaume de France de Dieu ? La trahison d’Isabeau de Bavière pouvait entraîner dans le parti de Henri VI, que Bedford s’apprêtait à faire sacrer à Reims, les sujets du roi légitime, et justifier toutes les défections. L’oriflamme de Saint-Denis, le patron séculaire du royaume de France, était aux mains des Anglais. L’archange Saint-Michel, qui avait rendu la raison quelque temps à Charles VI, sauvé le dauphin à la Rochelle d’une mort presque certaine et protégé ses derniers partisans de Normandie, la Vierge Marie adorée à la cathédrale du Puy-en-Velay, dont Charles VII était chanoine, feraient peut-être des miracles pour cette royauté française, abandonnée de la plupart de ses sujets, ébranlée dans ses traditions les plus anciennes. C’était le dernier espoir de ceux qui persistaient à croire en elle et à l’aimer.

C’est alors que Jeanne d’Arc, âgée de 13 ans (1425), après une attaque des ennemis, qui avaient pillé Domrémy, mais s’étaient vus forcés de restituer leur prise, touchée de tant de maux et d’un retour de fortune si inattendu, eut une première vision. Elle avait appris d’ailleurs dans son village, situé à la fois sur la route d’Allemagne et sur celle des bords de la Meuse, la croix des routes

, la défaite des Anglais devant le Mont-Saint-Michel, qu’ils assiégeaient depuis dix mois. Saint-Michel protégeait la France : Jeanne l’entendit qui lui disait la pitié du royaume de France

, et lui intimait l’ordre de secourir le roi légitime. Elle l’entendit plusieurs fois ; elle le vit. Elle hésita trois ans : enfin, le 13 mai 1428 elle s’en alla trouver le capitaine Robert de Baudricourt, qui la renvoya à ses parents. Mais, la même année, une nouvelle attaque des Bourguignons contre Domrémy força la famille d’Arc à se réfugier à Neufchâteau ; Jeanne, au retour, voyant son village saccagé, convaincue peut-être par des franciscains que l’année 1429, où l’annonciation de la Vierge tomberait le Vendredi Saint, était réservée à un grand miracle et qu’elle devait se hâter, s’enfuit une seconde fois à Vaucouleurs. Baudricourt l’accueillit mieux (janvier 1429) : les affaires du roi allaient de plus en plus mal ; Orléans était assiégé par les Anglais, et, le 17 février, le combat dit des Harengs semblait avoir décidé en faveur de l’ennemi du sort de la place. Jeanne, équipée par les habitants de Vaucouleurs, encouragée par le duc de Lorraine, auquel elle s’était présentée à la fin de janvier 1429, partit pour la cour de France, le 23 février, avec une escorte de six hommes, Jean Colet, messager du roi, Jean de Metz, Bertrand de Poulangy, hommes d’armes de Vaucouleurs, et trois servants.

Elle n’arriva pas sans difficultés jusqu’au roi, à Chinon. Elle fut attaquée aux portes de la ville par des hommes d’armes, qui avaient été peut-être apostés là par les conseillers eux-mêmes. On voulut l’empêcher de voir le dauphin Charles, et, quand on l’admit en sa présence, on fit en sorte qu’elle n’eût aucun moyen de le reconnaître. Elle le reconnut pourtant, lui promit de faire lever le siège d’Orléans, de le mener à Reims, de lui reconquérir son royaume. Elle lui rendit confiance en lui-même, dans la légitimité de sa naissance et de ses droits : ce fut là proprement son œuvre et sa mission. Charles VII, après avoir fait examiner Jeanne à Poitiers par une assemblée de théologiens, eut à son tour confiance en elle, et, dès qu’il crut en elle, il crut en lui même et reprit courage.

Pour convaincre et réconforter ses partisans, il fallait des actes. Le premier, glorieux, fut la délivrance d’Orléans, la défaite des Anglais, attaqués le 4 mai, mis en déroute le 8 mai. Ils avaient vu Saint-Michel guider contre leurs bastilles les défenseurs d’Orléans. Le second acte de la mission de Jeanne, plus fécond encore que la victoire d’Orléans, ce fut le sacre de Reims : le dauphin quitta la Loire, dont Jeanne d’Arc aidée du duc d’Alençon avait chassé les Anglais pendant le mois de juin. Le 11 juillet il prenait Troyes, le 15, Châlons ; le 17, un dimanche, il était sacré à Reims. Il n’était plus le dauphin, mais le roi de France, le seul, l’héritier vrai

qui tenait sa terre du roi du Ciel, fils de sainte Marie

. Désormais c’était la France qui était rendue à elle-même : l’abîme qui avait paru se creuser entre son passé et son avenir était comblé ; et, comme dit Michelet, la France, touchée d’être tant aimée, se mit à s’aimer elle-même

.

Il restait à délivrer le territoire des Anglais, à les bouter hors de France

. Cela ne se pouvait faire que par le même élan d’enthousiasme qui leur avait enlevé en quelques jours Orléans et Reims. Autrement, c’était affaire de temps, de politique, de stratégie. L’effet qu’avait produit le sacre de Reims fut immense : Soissons, Laon, Château-Thierry, Provins, toutes les villes de la Brie et de la Champagne s’ouvrirent au roi légitime. Mais l’enthousiasme peu à peu s’affaiblissait. Pour le ranimer, Jeanne d’Arc pressa le roi d’aller à Saint-Denis, de reprendre possession de ce sanctuaire de la royauté française, profané par l’étranger. Le roi hésitant, elle l’y devança ; elle y arriva le 26 août 1429, et quand, après l’attaque inutile du 8 septembre contre Paris, le conseil décida de revenir sur la Loire, Jeanne d’Arc se refusa d’abord à quitter Saint-Denis. Blessée, elle dut se soumettre et, le 21 septembre, suivre le roi vers Chinon, contre sa volonté. Les politiques, les seigneurs, jaloux d’elle peut-être, avaient enfin raison de la pauvre fille du peuple, qui leur semblait folle plutôt qu’inspirée.

Ils eurent tort : l’entreprise conseillée par Jeanne d’Arc était une véritable croisade, croisade pour la foi et la patrie, vers les sanctuaires de la royauté, gardienne de l’unité française. L’interrompre, abandonner les lieux saints, Reims, Saint-Denis, le Mont-Saint-Michel, c’était transformer la croisade en une guerre de sièges, la sainte en un simple capitaine. Jeanne, à partir de ce moment, douta d’elle-même, de sa puissance morale, qu’elle croyait divine, de son œuvre : elle n’entendit plus ses voix. Elle lutta encore à la requête des hommes d’armes, non plus par révélation

. Elle ne guida plus les hommes de guerre, elle les suivit, à la fin d’octobre, au siège de Saint-Pierre-le-Moûtier, près de Nevers, puis à celui de la Charité où elle échoua. Dès lors, elle eut révélation qu’elle serait prise

, et elle fut prise en effet, le 27 mai 1430, dans une sortie qu’elle fit pour délivrer Compiègne, assiégée par le sire de Luxembourg, vassal du duc de Bourgogne.

On l’enferma à Beaulieu, près de Noyon, puis, après une tentative d’évasion qui faillit réussir, à Beaurevoir en Vermandois. Le grand inquisiteur, l’Université de Paris la réclamèrent comme hérétique au duc de Bourgogne et à son vassal Luxembourg ; les Anglais l’achetèrent à ce seigneur luxueux, besogneux et cupide, comme tous les seigneurs du temps, pour 10.000 livres. Ils la transférèrent d’abord au Crotoy, puis au château de Rouen, pour la juger (juin-décembre 1430). Compiègne fut délivrée le 1er décembre, et le duc de Bourgogne défait à Germigny ; mais Jeanne resta entre les mains des Anglais. C’était une victoire qui compensait largement la perte de quelques villes.

Le procès de Jeanne d’Arc commença le 21 février 1431, dans la chapelle du château de Rouen : elle comparut, après enquête, à raison de faits concernant la foi, devant un tribunal ecclésiastique de quarante à soixante membres, chanoines, prieurs d’abbayes, docteurs de l’Université de Paris, dont le président était Pierre Cauchon, évêque de Beauvais, dévoué aux Anglais, qui lui laissaient espérer l’archevêché de Rouen. Les interrogatoires commencèrent : il y en eut six publics, du 21 février au 3 mars, puis neuf secrets dans la prison même, du 10 mars au 17. Les juges ne pouvaient pas être impartiaux : la sentence leur était imposée d’avance. Les Anglais exigeaient que Jeanne d’Arc fût condamnée, et sa mission avec elle, et toute son œuvre. Les ministres de Henri VI comprenaient ce que les seigneurs français auraient dû com prendre : l’héroïne avait légitimé Charles VII et ranimé parmi les populations françaises, par l’intervention de Saint Michel et la cérémonie du sacre, la religion de la royauté et de la patrie. Prouver que sa mission était pure sorcellerie, qu’elle était inspirée non de Dieu ou des saints protecteurs de la France, mais du diable, c’était démontrer à ces mêmes populations qu’elles avaient été trompées. La force morale qui avait fait en quelques mois de Charles un roi, de la France une nation, était brisée : les armées anglaises achèveraient aisément ce qu’auraient commencé les juges.

Jeanne ne pouvait pas leur échapper, placée en face d’un dilemme terrible que nul ne pouvait résoudre. Ou elle douterait elle-même de sa mission, par crainte du supplice et par respect pour l’Église : elle renierait son œuvre, son roi et la France ; ou elle affirmerait la réalité de ses révélations, et l’Église, qui n’admet point cette communication directe des fidèles avec les saints, trouverait dans ses réponses plus d’une raison de la déclarer hérétique. De toutes manières, les Anglais auraient ce qu’ils désiraient. Le silence même ne pouvait pas la sauver : pendant tout l’interrogatoire ce fut pourtant le moyen de défense qu’elle adopta. Elle refusa de s’expliquer sur le caractère et les signes de sa mission, sans en douter jamais d’ailleurs, pour qu’on ne pût abuser de ses réponses.

On en abusa pourtant : le 5 avril, les juges soumirent une liste de douze assertions tirées des dires de l’accusée à l’Université de Paris, qui la déclara schismatique, apostate et devineresse

. Le 19 mai, les juges décidèrent qu’ils se rangeraient à l’avis des docteurs de Paris, et communiquèrent à Jeanne cette décision le 23 mai ; elle tint ferme d’abord, puis le lendemain, par crainte du supplice, elle eut une défaillance et signa l’acte d’abjuration qu’on lui présentait. Mais de nouveau, le 29 mai, elle reprit son aveu, qu’elle n’avait fait que par peur du feu, et le lendemain même, 30 mai 1431, elle fut exécutée sur la place du Vieux Marché, à Rouen. Elle mourut en nommant encore ses saints et ses saintes, confessant sa foi dans le roi et dans ses voix.

La fermeté de sa mort acheva l’œuvre de sa vie. Ce n’était plus un supplice, cela, c’était un martyre. Les Anglais avaient cru condamner une sorcière, il se trouva qu’ils avaient brûlé une sainte

.

2. Les deux procès et les sources contemporaines

Longtemps les Anglais ont maintenu leur jugement haineux et injuste sur l’héroïne : on en trouve encore la preuve dans Shakespeare. Les Bourguignons, moins acharnés contre elle, l’ont considérée comme un personnage ou un instrument politique. Et les Français en général, malgré le procès de réhabilitation que Charles VII fit poursuivre de 1450 à 1456 en l’honneur de Jeanne d’Arc, ont jusqu’au dix-huitième siècle méconnu, travesti et même profané la mémoire de la Pucelle.

Aujourd’hui cette grande figure est fixée par l’histoire, avec un degré de réalité qui n’est pas toujours atteint. Par un rare bonheur, nous avons conservé sur l’œuvre de Jeanne d’Arc, si lointaine déjà et si courte, ce qui est peut-être unique, les explications de l’héroïne elle-même, le témoignage de ses amis et celui de ses ennemis.

Jeanne d’Arc s’est expliquée à Rouen, devant ses juges, sinon sur sa mission, du moins sur sa vie, sur ses sentiments envers la France, le Roi et l’Église. Les greffiers recueillirent chaque fois en français ses réponses, à la suite des questions qui lui furent posées par ses ennemis. Après le supplice ils firent avec ces minutes et toutes les pièces officielles, l’acte d’abjuration, la sentence de condamnation, un instrument authentique, traduit en latin, contresigné et paraphé par l’un des juges et par eux-mêmes. Puis ils le copièrent à cinq exemplaires : et de ces cinq exemplaires, trois nous sont intégralement parvenus2.

En outre, lorsqu’en 1450 Charles VII ordonna à ses juges de réviser l’injuste procès de Rouen, il fit ouvrir une enquête à Domrémy, à Orléans, à Paris, à Rouen. Tous ceux qui avaient connu Jeanne dans son enfance, ses amies, ses voisins de Lorraine, ceux qui l’avaient fréquentée pendant le siège d’Orléans, ceux qui l’avaient connue ou suivie à la cour ou à l’armée, les bourgeois de Rouen et les moines qui avaient admiré sa fermeté devant les juges et devant la mort, furent appelés au tribunal de réhabilitation. Les greffiers recueillirent chaque jour leurs dépositions, et firent, après la sentence du 7 juillet 1456, qui cassait le premier jugement, un instrument authentique. Ils le paraphèrent, comme avaient fait les notaires de Rouen, en firent plusieurs exemplaires, qui nous sont parvenus, et nous gardèrent ainsi les témoignages précieux des contemporains, des humbles et des grands seigneurs, des gens d’Église et des gens du roi.

La plupart des chroniqueurs qui au quinzième siècle ont raconté l’histoire de Jeanne d’Arc, se sont inspirés de ces témoignages : Anglais ou Bourguignons, ils ont reproduit les conclusions et les détails du procès de Rouen. Le Bourgeois de Paris, ou plutôt un clerc de l’Université, développa et accentua la réponse des docteurs de Paris aux juges de Rouen. Monstrelet, un Bourguignon, intercalait dans son texte les explications que les Anglais donnèrent, après le supplice de Jeanne, de leur conduite. Les chroniqueurs français, au contraire, l’auteur de la Chronique de la Pucelle, Thomas Basin, évêque de Lisieux, qui fut chargé par Charles VII de composer un mémoire sur les irrégularités du procès de Rouen, le rédacteur du Journal du siège d’Orléans, citèrent des passages entiers du procès de réhabilitation, les dépositions de Dunois, du duc d’Alençon. Seuls Jean Chartier et Perceval de Cagny, serviteur du duc d’Alençon, ont fait exception et déposé dans leurs chroniques, avant le procès de révision, en faveur de l’héroïne d’Orléans. En sorte que les pièces des deux procès demeurent pour les historiens de notre temps, comme pour les chroniqueurs du quinzième siècle, la source première d’une histoire vraie de Jeanne d’Arc.

3. Le travail de Michelet

C’est l’un des mérites de Michelet que de l’avoir compris : quelle qu’ait été l’émotion de l’historien en écrivant cet Évangile, la vie de Jeanne d’Arc, il s’est attaché, a-t-il dit, au réel, sans jamais céder à la tentation d’embellir

. Michelet n’avait pas à sa disposition l’édition définitive que Quicherat a donnée, de 1841 à 1850, des pièces originales des deux procès, conservées à la Bibliothèque nationale : il prit l’analyse et les extraits qu’un académicien du dix-huitième siècle, L’Averdy3, avait publiés en 1790, dans les Notices des manuscrits de la Bibliothèque royale ; et l’on peut voir au bas des pages, par de nombreux renvois, combien il s’en est servi ; il se servit aussi de l’édition très incomplète que Buchon avait insérée dans sa Collection, d’après une compilation manuscrite de la bibliothèque d’Orléans. Mais sa conscience était si grande qu’il ne se contenta ni des extraits de L’Averdy ni de la compilation de Buchon : il voulut voir les pièces elles-mêmes, il consulta les manuscrits de la Bibliothèque nationale, et par des citations nombreuses il engagea ses lecteurs à les consulter eux-mêmes. La belle publication de Quicherat leur épargnera désormais cette peine, que Michelet n’avait pas hésité à s’imposer.

S’il n’a pas étudié ni cité des chroniqueurs que Quicherat a pour ainsi dire révélés depuis, comme Perceval de Cagny ou Thomas Basin, il n’a pas, en revanche, négligé le témoignage des historiens contemporains qu’il pouvait connaître. Après les pièces originales du procès, c’est eux qu’il invoque d’abord comme autorités, Jean Chartier, Jacques Gélu, archevêque d’Embrun, les auteurs anonymes de l’Histoire du siège d’Orléans et de la Chronique de la Pucelle, les amis de Jeanne d’Arc, et ses ennemis aussi, Monstrelet et le Bourgeois de Paris. C’est la règle essentielle de la méthode historique que de préférer à tous les témoignages ceux des hommes qui ont vu et vécu ce qu’ils racontent. Michelet s’en était fait une loi invariable. Il pratiquait aussi les travaux des historiens qui l’avaient précédé, Le Brun de Charmettes, Lenglet du Fresnoy, Berriat-Saint-Prix, pour l’histoire même de Jeanne d’Arc ; pour l’histoire d’Angleterre, Lingard et Turner ; pour l’histoire de Flandre, Reiffemberg, Gachard, Quetelet, les plus célèbres des érudits belges.

Mais ce qu’il préférait encore aux histoires les mieux faites, c’étaient les recueils de documents originaux. Il n’y a pas un des grands travaux de l’érudition française qu’il n’ait connu, consulté, cité : les Ordonnances des rois de France et les décrets des conciles de Labbe, l’Art de vérifier les dates, la Gallia christiana, les Actes de l’ordre de Saint-Benoît, l’Histoire de Lorraine, l’Histoire de l’Université de Paris, les Actes des Bollandistes, les Archives administratives de Reims. Il consultait les hommes qui ont été les bénédictins de notre temps, Quicherat et M. Chéruel ; il étudiait, dans les Archives, des chroniques encore inédites. Il semble, en un mot, qu’à quatre siècles d’intervalle il ait entrepris, au nom de la science, une nouvelle révision du procès de Jeanne d’Arc, provoqué les dépositions des témoins, afin de peser leurs témoignages et d’établir avec impartialité les responsabilités de chacun.

C’est pour cette raison même, qu’en faisant une histoire vraie, il a fait de Jeanne d’Arc une histoire si vivante. Il est devenu, pour ainsi dire, un homme du quinzième siècle, à force d’entendre le langage des gens de ce siècle, et puis il s’est fait leur interprète auprès de nous. D’un mot il nous a expliqué, résumé leurs opinions, leurs sentiments, sans nous embarrasser de leurs longs discours. C’est dans une courte note qu’il nous a dit pourquoi les gens de Domrémy, ancien fief de l’abbaye de Saint-Rémi-de-Reims, le sanctuaire de la royauté française, étaient si attachés à leur roi. Dans une phrase, il nous a montré qu’à l’extrémité du royaume, ce petit village, sur la route de l’Allemagne et de la Meuse à la fois, croix des routes

, ressentait aussitôt le contre-coup des événements qui pouvaient relever ou abattre les cours fidèles au roi et à la patrie. Voilà, en quelques traits, le milieu où est née Jeanne d’Arc : d’autres historiens depuis, M. Siméon Luce, l’ont décrit plus longuement. Ils avouent eux-mêmes qu’après de curieuses recherches ils ne l’ont ni mieux ni autrement vu. D’où venait à Michelet cette intuition profonde

? Le mot est de M. Siméon Luce. Il avait vécu à Domrémy, connaissant les sentiments, partageant les émotions et les espérances des partisans du dauphin.

Nul n’était mieux préparé que Michelet à sympathiser avec eux : toute sa vie a été faite d’angoisses, d’espérances, de pensées patriotiques. Son enseignement était une école de patriotisme ; ses livres, ouvrages d’histoire ou de morale, des moyens d’éducation nationale. Cela lui venait de son exquise bonté. Le sauveur de la France devait être une femme : la France était femme elle-même.

En parlant ainsi de la France et du miracle d’amour qui la sauva au quinzième siècle, Michelet prouvait qu’il était, comme il l’a dit, profondément le fils de la femme

. Il eut, en étudiant Jeanne d’Arc, cette intuition que l’amour seul peut donner, et qui fait le génie.

Émile Bourgeois,

Lyon, 2 novembre 1887.

III. Liste chronologique des œuvres de Michelet citées dans cette notice

- Thèses de Michelet : Examen des Vies des hommes illustres de Plutarque. — La philosophie de Locke. Paris, 1819.

- Tableau chronologique de l’histoire moderne. Paris, 1825.

- Tableaux synchroniques de l’histoire moderne. Paris, 1826.

- Précis de l’histoire moderne. Paris, 1827-1829 (9 éditions).

- Principes de philosophie de l’histoire, traduits de la Scienza nuova de Vico. Paris, 1827.

- Introduction à l’histoire universelle. Paris, Hachette, 1831 (3 éditions).

- Histoire romaine, 1re partie : République, 2 vol. Paris, Hachette, 1831 (4 éditions).

- Histoire de France jusqu’au seizième siècle, 6 vol. Paris, Hachette, 1833-1844 (4 éditions).

- Des jésuites, en collaboration avec Quinet. Paris, Hachette, 1843 (7 éditions).

- Du prêtre, de la femme, de la famille. Paris, Hachette, 1845 (7 éditions).

- Le Peuple. Paris, Hachette, 1846 (4 éditions).

- Histoire de la Révolution française, 7 vol. in-8. Paris, 1847-1853 (3 éditions).

- Histoire de France depuis le seizième siècle jusqu’à la Révolution, 10 vol. in-8. Paris, 1855-1867.

- Pologne et Russie. Paris, 1851.

- Jeanne d’Arc. Paris, Hachette, 1853 (Bibliothèque des chemins de fer (3 éditions).

- Louis XI et Charles le Téméraire. Paris, Hachette, 1853 (ibid.) (3 éditions).

- L’Oiseau. Paris, Hachette, 1856 (11 éditions).

- L’Insecte. Paris, Hachette, 1857 (6 éditions).

- L’Amour. Paris, Hachette, 1858 (8 éditions).

- La Femme. Paris, Hachette, 1859 (6 éditions).

- La Mer. Paris, Hachette, 1861 (3 éditions).

- La Pologne martyre. Paris, 1863.

- La Bible de l’humanité. Paris, 1864.

- La Montagne. Paris, 1868.

- Nos Fils. Paris, 1869.

- La France devant l’Europe. Florence, 1871.

- Histoire du dix-neuvième siècle, 3 vol. Paris, 1872.

- Testament olographe de Jules Michelet. Paris, 1874.

IV. Principaux travaux relatifs à l’histoire de Jeanne d’Arc4

- L’Averdy, Notice du procès de Jeanne d’Arc, tirée des différents manuscrits de la Bibliothèque du roi (Académie des inscriptions, Notices des manuscrits, t. III), 1790.

- Le Brun de Charmettes, l’Histoire de Jeanne d’Arc, 1817.

- Berriat-Saint-Prix, Jeanne d’Arc.

- Jules Quicherat, Procès de condamnation et de réhabilitation de Jeanne d’Arc (5 vol., Société de l’Histoire de France), 1841-1849.

- Henri Wallon, Histoire de Jeanne d’Arc, 1860.

- Henri Martin, Jeanne d’Arc (Histoire de France, t. VI).

- Marius Sépet, Jeanne d’Arc, 1865.

- Joseph Fabre, Jeanne d’Arc, libératrice de la France, 1883.

- Siméon Luce, Jeanne d’Arc à Domrémy ; recherches critiques sur les origines de la mission de la Pucelle, 1886.

V. Carte indiquant l’itinéraire de Jeanne d’Arc

Répertoire alphabétique des recueils, manuscrits, historiens anciens et moderne, personnages cités par Michelet dans les notes de Jeanne d’Arc

Jeanne d’Arc

Nota. — Il suffit, pour se servir de ce répertoire, de chercher, à la place qu’il occupe dans l’ordre alphabétique, le premier mot de chacune des notes de Michelet.

Acta SS. ord. S. Bened.

Lisez : Acta sanctorum ordinis Sancti Benedicti, Actes des saints de l’ordre de Saint-Benoît.

Outre les Vies des Saints dont Bolland avait entrepris la publication (voyez Actes des Bollandistes), dom Mabillon, le plus grand peut-être des érudits bénédictins, eut l’idée de publier une collection analogue, mais plus restreinte, qui ne comprendrait que les vies des saints ayant appartenu à l’ordre de Saint-Benoît. Il réalisa cette idée avec le concours de plusieurs de ses confrères, érudits comme lui et également célèbres, dom Luc d’Achery, Germain et Ruinart. Le recueil forme 9 volumes in-f°. Il parut de 1688 à 1701.

Actes des Bollandistes 20 juillet

Le véritable titre de cet ouvrage est : Actes de tous les saints qui sont vénérés dans tout le monde (Acta sanctorum quotquot toto orbe coluntur). C’est un recueil des Vies des Saints, qui fut entrepris au dix-septième siècle par le jésuite Jean Bolland, continué par les jésuites d’Anvers ou Bollandistes : il comptait en tout, en 1867, 60 volumes in-folio. La vie de chaque saint est placée à la date de sa fête. Le premier volume part donc du 1er janvier, le dernier aboutit au 25 octobre. Cet immense recueil est précieux pour l’histoire du moyen âge, dont les Vies des Saints sont une source importante. Rédigées pour la plupart par des contemporains, amis ou élèves des saints eux-mêmes, elles permettent de connaître de très près le caractère, l’esprit du temps, les coutumes locales, les légendes populaires. Les Annales du moyen âge ne font guère connaître que l’histoire politique ; les Vies des Saints nous renseignent sur l’histoire des meurs, des idées, des croyances.

Alençon (duc d’), sa déposition

Jean d’Alençon, né en 1409, mort en 1476, fut un des compagnons les plus fidèles de Jeanne d’Arc. Fait prisonnier par les Anglais à la bataille de Verneuil (1425), il vit son duché occupé par le duc de Bedford. Il devint connétable de France en 1429, et prit à ce titre le commandement des armées françaises, qui avait appartenu jusque-là au connétable de Richemont. Avec la Pucelle, il s’empara de Beaugency, Jargeau, et fut vainqueur à Patay. Jeanne d’Arc aimait le gentil duc

parce qu’il était le gendre du duc d’Orléans, prisonnier des Anglais, et parce qu’il avait aidé les défenseurs du Mont-Saint-Michel à maintenir l’intégrité de ce sanctuaire. Elle aurait, après le sacre de Reims, voulut le suivre en Normandie : la jalousie de la Trémoille les sépara. Après la mort de Jeanne d’Arc, le duc d’Alençon reprit Alençon (1449) et contribua à chasser les Anglais de Normandie (1450). Mais il conspira avec les Anglais contre Charles VII (1456), puis contre Louis XI avec les seigneurs : deux fois il fut condamné à mort (1458, 1471) et deux fois gracié. Lorsque en 1450 Charles VII fit réviser le procès de Jeanne d’Arc, le gentil duc pour qui elle avait fait ce qu’elle n’aurait fait pour nul autre

fut appelé comme témoin. Son témoignage avait donc une valeur toute particulière. Voyez Procès de révision.

Apud Concil. Labbe

Lisez : dans Labbe, Collection des conciles. Labbe, jésuite érudit, né à Bourges le 10 juillet 1607, mort à Paris le 25 mars 1667, a publié un certain nombre de recueils de documents très précieux pour l’histoire du moyen âge. L’un des plus importants est la Collection des décrets des conciles, qui ne comprend pas moins de 18 volumes in-folio (1671). On se sert, lorsqu’on a besoin de consulter un de ces décrets, tantôt du recueil de Labbe, tantôt de celui du père Hardouin qui parut, en 1715, en 12 volumes in-folio.

Archives nationales

Elles ont été organisées d’abord en juillet 1789 par l’Assemblée Constituante qui les confia à l’archiviste Camus, puis par la Convention qui en fit un dépôt central pour toute la République et les ouvrit au public. Elles s’enrichirent, sous Napoléon, d’archives enlevées aux pays conquis, mais restituées après 1815. Les Archives nationales occupent actuellement l’ancien hôtel de Soubise à Paris. Les documents y sont répartis en séries désignées par des lettres : lettres doubles ou simples, J ou JJ par exemple. Tous les documents qui proviennent du Parlement sont compris dans une série unique désignée par la lettre X. Les registres du Parlement civil, c’est-à-dire les cahiers sur les quels on transcrivait les minutes des arrêts de la cour jugeant au civil, qui existent avec des interruptions, depuis 1254 jusqu’en 1779, forment une subdivision X1a. Les registres du Parlement criminel, une autre X2a. La série K renferme les monuments historiques : documents de la maison du roi, titres des familles royales, ou de dignités et offices, archives de négociations, copies de chartes. Le trésor des chartes, c’est-à-dire les anciennes archives de la monarchie, constituées au treizième siècle, abandonnées au milieu du seizième siècle, forme deux séries, J les layettes, JJ les registres.

Archives, registre du Parlement

Voyez : Archives.

Archives, trésor des chartes

Voyez : Archives.

Archives du Royaume

Voyez : Archives.

Art de vérifier les dates Hollande, Clèves, Comtes de Saint-Pol.

On appelle ainsi un grand répertoire chronologique qu’un Bénédictin, D. Maurice d’Antine, entreprit pour préciser exactement les dates des faits historiques

. D. Clément, son confrère, le publia après sa mort, en un volume in-4° (1750). De 1783 à 1792 l’ouvrage refondu parut en trois volumes in-folio. C’est un recueil unique qui contient, sous forme chronologique, l’histoire de tous les temps et de tous les pays du monde. Au dix-neuvième siècle, M. de Saint-Allais en a donné, en 18 volumes in-8 °, une troisième édition augmentée à l’aide de notes que la Révolution n’avait pas permis à dom Clément de mettre en œuvre. Malgré cela, la deuxième édition reste la plus estimée, sinon la plus complète.

Barante (de)

Historien et homme politique, né à Riom le 10 janvier 1782, mort le 22 novembre 1866. Pair de France, membre de l’Académie française, ambassadeur en Sardaigne et en Russie, il a publié un certain nombre d’œuvres qui ont eu un grand succès : Des communes et de l’aristocratie, 1821 ; Mélanges historiques, 1835 ; Histoire de la Convention nationale, 6 vol., 1853 ; Histoire du Directoire, 3 vol., 1855. Son œuvre la plus considérable et la plus connue, à laquelle Michelet fait des emprunts lorsqu’il cite simplement : Barante, est : l’Histoire des ducs de Bourgogne, parue en 12 volumes, de 1824 à 1826.

La méthode de l’historien est tout entière résumée dans l’épigraphe qu’il a mise en tête de cette histoire : Scribitur ad narrandum, non ad probandum : l’histoire est affaire de récit, non d’argumentation. Aussi ne cite-t-il pas, comme Michelet par exemple, ses preuves, quoiqu’il en ait pu fournir. C’est ce qui a donné à un savant belge, M. de Reiffemberg (voyez ce nom), l’idée de publier à Bruxelles, en 1835, une sixième édition de l’Histoire des ducs de Bourgogne, avec des remarques et des notes. Michelet, avec son souci ordinaire de la vérité, s’est servi de l’édition belge de préférence. Un autre savant belge, M. Gachard (voyez ce nom), a repris la même idée en 1838. Michelet ne paraît pas avoir eu cette édition à sa disposition.

Barante, d’après les Chroniques de Bretagne

Voyez : Barante et Chroniques de Bretagne.

Béatrix, sa déposition

Béatrix, marraine de Jeanne d’Arc, fut appelée à déposer au procès de révision que Charles VII fit entreprendre en 1450. Son témoignage porta particulièrement sur les premières années de la vie de l’héroïne.

Beaupère (Jean), sa déposition

Jean Beaupère, maître en théologie, était au quinzième siècle un des grands personnages de l’Université de Paris, recteur en 1413, député de Normandie au concile de Bâle. Il fut l’un des auxiliaires les plus ardents de Pierre Cauchon dans le procès de Jeanne d’Arc. C’est peut-être en raison de ses services qu’il devint chanoine de Rouen.

Bergame (Philippus), De claris mulieribus

Frère Jacques Philippe de Bergame, moine augustin, né en 1433, a consacré un article à la Pucelle d’Orléans, dans son livre intitulé : De claris electisque mulieribus (Des femmes illustres), imprimé en 1497. Cet article est plein d’erreurs ; il tient plus du roman que de l’histoire. L’auteur place Orléans sur le Rhône, et fait réhabiliter la mémoire de Jeanne par Louis XI. Son œuvre n’a quelque importance que parce qu’il prétend tenir certains renseignements d’un témoin oculaire, chevalier lombard, attaché à la cour de Charles VII.

Berriat-Saint-Prix

Jurisconsulte, littérateur, érudit, membre de l’Institut, né à Grenoble le 23 septembre 1769, mort à Paris le 4 octobre 1845. Il a publié surtout des ouvrages relatifs à l’histoire du droit. Cependant sa Jeanne d’Arc, ou Coup d’œil sur les révolutions de France au temps de Charles VI et Charles VII (1817), se recommande à l’attention des historiens. Il est le premier qui ait eu l’idée de dresser, d’après les documents, un tableau chronologique des marches exécutées par la Pucelle. Ce travail est publié en appendice à la suite de son ouvrage. M. Quicherat l’a jugé si important qu’il l’a réimprimé dans le tome V de ses pièces consacrées à l’histoire de Jeanne d’Arc (p. 377).

Bibliothèque nationale

Voyez Bibliothèque royale.

Bibliothèque royale

La Bibliothèque royale, aujourd’hui Bibliothèque nationale, a été constituée, pour la première fois avec les livres que Charles V fit réunir dans la tour du Louvre. Elle s’est formée ensuite par des dons, des acquisitions, des legs ; ses principales richesses datent de l’époque de Louis XIV, où, sous la direction intelligente de Colbert, de très nombreuses acquisitions furent faites, par les soins des bibliothécaires, de Baluze notamment. Au dix-huitième siècle, les collections de manuscrits et de livres qu’avaient eux-mêmes formées Colbert et Baluze entrèrent à la Bibliothèque royale. Pendant la Révolution, la Bibliothèque royale reçut les collections qui se trouvaient dans un certain nombre d’abbayes, celle de Saint-Victor, par exemple, celle de Saint Germain des Prés. Les manuscrits très rares et très précieux qu’elle contient sont classés d’après le lieu de provenance des collections. Le fonds Gaignières a été vendu au roi en 1711 par son propriétaire, François de Gaignières, gouverneur de la principauté de Joinville. Il contenait une admirable collection de dessins. Le fonds Baluze provient de la collection de l’érudit de ce nom, qui la vendit également au roi. Le fonds Saint-Victor provient de l’abbaye de Saint-Victor, etc.

Bibliothèque royale, msc., fonds Saint-Victor

Voyez : Bibliothèque royale.

Bibliothèque royale, coll. Gaignières

Voyez : Bibliothèque royale.

Buchon

Érudit et littérateur, né le 21 mai 1791 dans le Cher, mort à Paris le 29 août 1846. Ses travaux historiques ont été consacrés plus particulièrement à l’étude des établissements que formèrent les Français dans l’empire gréco-latin de Constantinople, après la quatrième croisade : Recherches et matériaux pour servir à l’histoire de la domination française dans les provinces démembrées de l’empire grec, 1840. — Nouvelles recherches…, 1843-44, etc. Mais son nom demeure surtout attaché à la publication de deux grandes collections précieuses pour l’histoire de France, sinon par la valeur de l’édition, du moins par son format et par l’intérêt des chroniques et des documents que le public n’avait pas à sa disposition. Ce sont :

- Collection des chroniques nationales écrites en langue vulgaire, du treizième au quatorzième siècle, Paris, 1824-1829, 47 tomes en 26 vol.

- Choix de chroniques et mémoires, dont les sept premiers volumes parurent sous ce titre, dont les dix autres furent publiés par la Société du Panthéon littéraire.

La première de ces collections renferme : (t. XXVI à XXXII), la Chronique de Monstrelet ; (t. XXXIV), une chronique de Jeanne d’Arc, dite Chronique de la Pucelle, une minute incomplète, il est vrai, du procès de Jeanne, un abrégé du procès de réhabilitation que le public ne pouvait se procurer qu’avec peine, des pièces originales de Charles VII, etc., une dissertation de l’abbé Dubois, théologal de l’église d’Orléans, qui s’est occupé particulièrement de l’histoire de Jeanne d’Arc. Ce volume parut en 1827 et a été consulté fréquemment par Michelet, qui y renvoie le lecteur de différentes manières : Procès, éd. Buchon, ou encore Procès, éd. 1827. La même édition contient, au tome IV, le Journal d’un bourgeois de Paris, qui n’avait encore été publié que par les bénédictins, et qui est très important pour l’histoire de France au quinzième siècle.

Bulæus, Hist. Univ. Paris.

Voyez : Du Boulay, Historia Universitatis Parisiensis.

Chartier (Alain), Chroniques du roi Charles VII

Alain Chartier, né à Bayeux à la fin du quatorzième siècle, attaché au dauphin (Charles VII), et surtout connu comme poète, a composé en latin un certain nombre d’opuscules historiques, par exemple : Sur la sortie de Paris du dauphin (1418), Harangue aux Hussites (1419), une Lettre à un prince d’Allemagne sur la Pucelle (juillet 1429) ; mais c’est à tort qu’on lui attribue, et que l’érudit Duchesne a inséré dans le recueil de ses œuvres publié en 1617 ces Chroniques du roi Charles VII. Michelet les lui attribue à son tour : il est aujourd’hui démontré qu’elles sont l’œuvre de Gilles le Bouvier dit Berry, premier héraut d’armes de France. Ces chroniques, que l’auteur eut l’idée de composer au jour le jour dès 1402, sont certainement, en ce qui concerne Jeanne d’Arc, antérieures au procès de réhabilitation. Elles ont une grande valeur, l’autorité d’un témoin qui a vu, pour toute la partie de la vie de la Pucelle qui s’étend du sacre à la malheureuse sortie de Compiègne.

Chartier (Jean), éd. Godefroy

Jean Chartier, frère d’Alain Chartier, né à Bayeux, mort en 1462, chantre de l’abbaye de Saint-Denis, avait, en 1449, le titre et les fonctions de chroniqueur de France. Son récit, très détaillé, sur Jeanne d’Arc, a une grande importance : composé antérieurement au procès de révision, il n’a pu être modifié, favorablement à la Pucelle, par les dépositions des témoins pour ainsi dire à décharge, et cependant il nous donne de l’héroïne la même impression que la lecture des pièces du procès. C’est une preuve, entre autres, de la valeur historique de ces pièces.

L’édition de Godefroy, dont s’est servi Michelet, contient de nombreuses inexactitudes. Michelet n’a pas eu à sa disposition l’édition meilleure, mais postérieure à sa Jeanne d’Arc, qu’en a donnée M. Vallet de Viriville, 3 vol. in-18.

Chéruel

Historien français, dont les travaux sur l’histoire du dix-septième siècle : l’Administration de Louis XIV (1661-1672), Histoire de Fouquet, Histoire de France pendant la minorité de Louis XIV et sous le ministère du cardinal Mazarin (1879-1882) sont justement estimés. Il se fit d’abord connaître, au temps où Michelet étudiait l’histoire de Jeanne d’Arc, par des recherches remarquables sur l’histoire de Normandie. Il a publié, à l’âge de trente-et-un ans, un premier volume intitulé : Histoire de Rouen sous la domination anglaise (1840). En 1844, il en publia un second : Histoire de la commune de Rouen (2 vol. in-8°). Michelet, qui s’était mis en relation avec lui et le consultait fréquemment sur l’histoire de la Normandie, renvoie au premier de ces deux ouvrages quand il cite : Chéruel.

Chroniques de Bretagne

Elles ont été composées dans la première moitié du seizième siècle par un certain Alain Bouchart, maître des requêtes au parlement de Bretagne sous le duc François II, et imprimées trois ou quatre fois de 1514 à 1541. Les exemplaires en sont tellement rares que Michelet ne semble pas les avoir eues à sa disposition. Il les cite d’après Barante.

Chronique de la Pucelle

Cette chronique, qui a été publiée plusieurs fois, par Denis Godefroy dans son Histoire de Charles VII, puis par Buchon (t. XXVII), par Petitot, par Quicherat, au tome IV de son Procès de condamnation et réhabilitation de Jeanne d’Arc, par Vallet de Viriville enfin, va de l’année 1422 au mois d’octobre 1429. Ce n’est donc pas une histoire complète de Jeanne d’Arc. De plus, comme elle paraît postérieure à l’année 1467, qu’il y a entre plusieurs de ses parties et les dépositions des témoins du procès de révision, des ressemblances considérables, elle ne peut avoir une grande valeur pour l’historien qui a entre les mains aujourd’hui les pièces originales du procès. M. Vallet de Viriville cependant, qui l’attribue à G. Cousinot, chancelier du duc d’Orléans, présent à Orléans pendant le siège, pense qu’il faut la consulter pour l’étude des détails de ce siège. Michelet, dans sa Jeanne d’Arc, parue isolément après le beau travail de Quicherat, s’est servi tantôt de l’édition Petitot, tantôt de l’édition Quicherat. Voyez Collection Petitot et Quicherat.

Chronique de la Pucelle, éd. Quicherat

Chronique de la Pucelle, collection Petitot

Chronique de Lorraine

Chronique de Lorraine, ap. (abréviation pour apud, en français dans) D. Calmet, Preuves, t. II.

La Chronique de Lorraine, composée sous Charles VIII, est un récit légendaire, sans valeur historique, que dom Calmet a publiée dans ses Preuves de l’histoire de Lorraine. Dom Calmet, né près de Commercy, mort à Senones en 1757, est un de ces grands Bénédictins qui, au dix-huitième siècle, publièrent des recueils de documents précieux pour l’histoire politique et religieuse, générale et provinciale de la France au moyen âge. Il s’est attaché plus spécialement à l’histoire de Lorraine. Son principal ouvrage, Histoire ecclésiastique et civile de Lorraine, parue en 1728 en 4 vol. in-f°, qui s’accrut, de 1745 à 1757, de 3 autres volumes, accompagnée de nombreuses Preuves, est une œuvre considérable, devenue justement classique. Il a publié, en outre, une Suite des médailles des ducs de Lorraine (Vienne, 1736), une Bibliothèque lorraine (in-f°, 1751) et de très nombreux ouvrages de théologie.

Collection Petitot

En 1819, Claude-Bernard Petitot eut, presque en même temps que Buchon (voyez ce nom), l’idée de publier une collection de tous les mémoires relatifs à l’histoire de France. Il commença par Villehardouin et résolut d’abord de ne pas dépasser le règne de Henri IV. Mais on le pressa de poursuivre : il entreprit, à partir de 1820, une deuxième série. La première fut achevée en 1827, en 52 volumes ; la seconde, en 1829, comprit 79 volumes. L’ensemble de la collection porte le titre de : Collection complète des mémoires relatifs à l’histoire de France, depuis le règne de Philippe-Auguste jusqu’à la paix de Paris conclue en 1763, par MM. Petitot et Monmerqué. Le défaut de ce recueil, qu’on cite d’ordinaire, comme fait Michelet, Collection Petitot, c’est la longueur et l’inutilité des dissertations mises en tête de chaque volume et la rareté des notes ; mais chacune des séries contient une table alphabétique et méthodique, excellente.

Le tome VIII contient des mémoires concernant la Pucelle d’Orléans (1425-1429), un supplément à ces mémoires, le Panégyrique de Richemont, par Guillaume Gruel ; les tomes VI et VII, le Livre des faicts du maréchal Boucicault.

Compaing, chanoine d’Orléans, sa déposition

Ce personnage, qui fut appelé comme témoin au procès de révision, était à Orléans au moment du siège. Il y a donc vu Jeanne d’Arc, ce qui donne, pour l’historien, une grande autorité à son témoignage.

Contes (Louis de), sa déposition

De Contes, surnommé Mugot, rencontra Jeanne d’Arc au château de Coudray, en Touraine, à une lieue de Chinon, pendant que le roi la soumettait à certaines épreuves, avant de la laisser partir pour Orléans. Il devint alors son page, et ne la quitta plus jusqu’au siège de Paris. Il témoigna au procès de révision.

Cusquel (Pierre), sa déposition

C’était un bourgeois de Rouen qui vit Jeanne au château de Rouen, l’avertit qu’elle était en danger de mort et, pris de compassion, n’eut pas ensuite la force d’assister à son supplice. Il déposa en 1452, au procès de révision, et fut cité au tribunal de la réhabilitation.

Didron, Iconographie chrétienne

C’est Didron qu’il faut lire.

Lorsque M. Guizot, en 1833, forma le projet d’une publication de tous les documents relatifs à l’histoire de France, le plan qu’on adopta comprenait une série réservée à l’histoire des sciences, des arts, des lettres. M. Albert Lenoir publia une Statistique monumentale de Paris, une Architecture monastique (3 vol. in-4°). M. Didron publia une Iconographie chrétienne, c’est-à-dire une Histoire des images chrétiennes au moyen âge. Le premier volume seul a paru en 1843 : il est consacré à l’histoire des diverses représentations de Dieu. Il est intitulé, à cause de cela, Histoire de Dieu. C’est à ce volume unique que Michelet renvoie.

Dubois (l’abbé), Dissertation, éd. Buchon

L’abbé Dubois, théologal de l’église d’Orléans, légua, par son testament du 1er février 1824, à la Bibliothèque publique d’Orléans, des remarques manuscrites qu’il avait faites sur le manuscrit 411 de cette bibliothèque et une copie d’une partie de ce manuscrit. Ce manuscrit contient la Chronique de la Pucelle, les préliminaires du procès de Jeanne, la minute en français de ce procès jusqu’à la sentence de condamnation, un abrégé du procès de révision.

L’abbé Dubois s’efforça dans ses remarques de prouver que cette minute du procès conservé à Orléans était bien authentique. Buchon, qui n’a fait autre chose qu’imprimer dans son tome XXVII ce manuscrit d’Orléans, a publié à la suite (p. 191 à 220) la dissertation de l’abbé Dubois. Quicherat a démontré depuis que le manuscrit d’Orléans n’était pas une copie exacte des pièces du procès, mais simplement une compilation abrégée. Il ne l’a pas admis comme un manuscrit original, digne de servir de base à une édition savante. Voyez Buchon.

Du Boulay, Historia univ. Parisiensis

Du Boulay (Egasse), né dans la Mayenne, mort le 16 octobre 1678, fut professeur d’humanités, recteur, puis historiographe de l’Université de Paris. C’est ainsi qu’il fut amené à entreprendre l’histoire de l’Université de Paris (Historia universitatis Parisiensis) en 6 volumes in-folio (1665-1673), continuée pour le dix-septième et le dix-huitième siècle par M. Jourdain, de l’Institut (1862-1864). Le livre de Du Boulay, écrit en latin, est, par l’importance et le nombre des documents qu’il contient sur l’histoire de l’Université de Paris au moyen âge, un livre classique qui honore l’érudition française. Du Boulay a publié d’autre part un certain nombre d’ouvrages de détails sur le même sujet : Recueil des privilèges de l’Université, 1674, in-4°.

Dunois, sa déposition

Jean de Dunois, comte de Longueville, le Bâtard d’Orléans. Vainqueur des Anglais au Mont-Saint-Michel (1425), à Montargis (1427), il contribua puissamment avec Jeanne d’Arc (1425) à la défense et à la délivrance d’Orléans. Il l’accompagna à Reims et resta auprès d’elle lors de l’assaut donné à Paris. Il fut, dès le début, de ceux qui conseillèrent à Charles VII de se servir de Jeanne d’Arc, et celui qui semble l’avoir le mieux comprise. On le vit par exemple, après la délivrance d’Orléans, établir dans cette ville la procession du 8 mai destinée à perpétuer dans les imaginations populaires le souvenir de l’intervention miraculeuse de la Pucelle. Dunois fut un des principaux témoins du procès de révision.

Gachard, Documents inédits

Gachard (Louis-Prosper), né à Paris le 12 mars 1800, mort à Bruxelles le 24 décembre 1885 à quatre-vingt-cinq ans, était un Français qui vint, comme ouvrier typographe, s’établir en Belgique. Il y organisa les Archives du royaume, lorsque le royaume se sépara, avec Léopold Ier, de la Hollande, de telle manière que les documents communaux, provinciaux furent tous inventoriés et classés. Puis il entreprit de grands recueils d’histoire belge, avec un personnel nombreux qu’il dirigeait très activement, par exemple, une Collection de chroniques belges (1836), et toutes les publications de la commission royale d’histoire de Belgique. Il parcourut les Archives de toute l’Europe, pour y puiser des documents intéressant l’histoire de la Belgique ; c’est ainsi qu’à Simancas, en Espagne, il eut le bonheur de retrouver, et publia la correspondance de Philippe II sur les affaires des Pays-Bas (5 vol., 1848-1879). Le livre de Gachard, auquel Michelet renvoie ici, est un recueil de documents pris dans les Archives de Belgique et intitulé : Documents inédits, 3 vol. in-8°, 1845.

Gallia christiana

Le titre complet de ce grand recueil de notices et de documents sur l’histoire ecclésiastique de la France est, nous le traduisons immédiatement en français : la Gaule chrétienne divisée en provinces ecclésiastiques, où l’on trouve, depuis l’origine des Églises chrétiennes jusqu’à notre temps, la série et l’histoire des archevêques, des évêques et des abbés de France et des pays voisins, avec des preuves à l’appui, empruntées aux documents authentiques, par dom Denys Sainte-Marthe, prêtre bénédictin de la congrégation de Sainte-Marthe.

Cette entreprise considérable avait été précédée au dix-septième siècle de quelques essais analogues, mais imparfaits. L’assemblée du clergé en 1710 en chargea Denys de Sainte-Marthe, neveu du janséniste de Sainte-Marthe, d’une famille d’érudits célèbres au dix-septième siècle, et lui vota une somme de 4.000 livres, à la condition que sa publication serait continuée, s’il mourait, par les Bénédictins. Il fit paraître, de 1715 à 1725, trois volumes in-f°. Sa mort n’interrompit pas l’entreprise : les Bénédictins tinrent leurs engagements ; de 1725 à 1789, ils publièrent dix volumes in-f°. Dans ce siècle, M. Hauréau, aujourd’hui membre de l’Institut, donna, en trois volumes, l’histoire des quatre archevêchés que les Bénédictins n’avaient pas achevée (1856, 1860, 1865).

L’ensemble (16 volumes) offre à ceux qui s’occupent de l’histoire de la France au moyen âge des ressources de travail incomparables. Comme c’est une œuvre collective, on cite simplement Galla christiana, sans nom d’auteur.

Gaucourt (de), sa déposition

Ce personnage, gouverneur d’Orléans, était certainement un des hommes de guerre les moins favorables à Jeanne d’Arc, ou du moins les plus jaloux d’elle : car il reconnaissait sa science militaire. Il s’opposa plusieurs fois à ses projets, par exemple à la première sortie qu’elle voulut faire à Orléans, aux combats qu’elle voulut livrer à Paris. Ce fut lui qui contribua à séparer Jeanne du duc d’Alençon, pour empêcher l’expédition commune qu’ils projetaient contre la Normandie anglaise. Appelé au procès de révision, il y apportait le témoignage d’un homme qui n’avait jamais accepté qu’à regret l’autorité de la Pucelle.

Gorckeim (Henri de), Propos. libr. duo, in Sibylla Fran cica, éd. Goldast, 1606

Voici la traduction de ce titre : (Propositionum libri duo) deux livres de propositions, (de Puella militari) sur la Pucelle guerrière, par Henri de Gorckeim (aujourd’hui écrit Gorkum). Cet opuscule, composé au moment où Jeanne était à l’apogée de sa gloire, est curieux parce qu’il nous donne l’opinion des Allemands sur la Pucelle. C’est l’intérêt que présente également la Sibylla francica (la Sibylle française), dissertation où l’auteur s’efforce de prouver que Jeanne était une sibylle agréée de Dieu, comme ses devancières de l’antiquité.

L’érudit Goldast a donné une édition de la Sibylla francica en 1606, in-4°, dans laquelle il a inséré l’opuscule d’Henri de Gorckeim. C’est ce qu’indique la seconde partie de la note de Michelet : consultez les deux livres d’Henri de Gorckeim dans le recueil de Goldast, la Sibylla francica.