Livre I : La Paysanne et l’Inspirée

1Livre premier La Paysanne et l’Inspirée

Chapitre premier Jeanne à Domrémy (1412-1418)

§1. Première éducation

Au début du procès de Rouen, Jeanne, interrogée sur son lieu de naissance, son baptême, sa famille et son âge, répondait en ces termes :

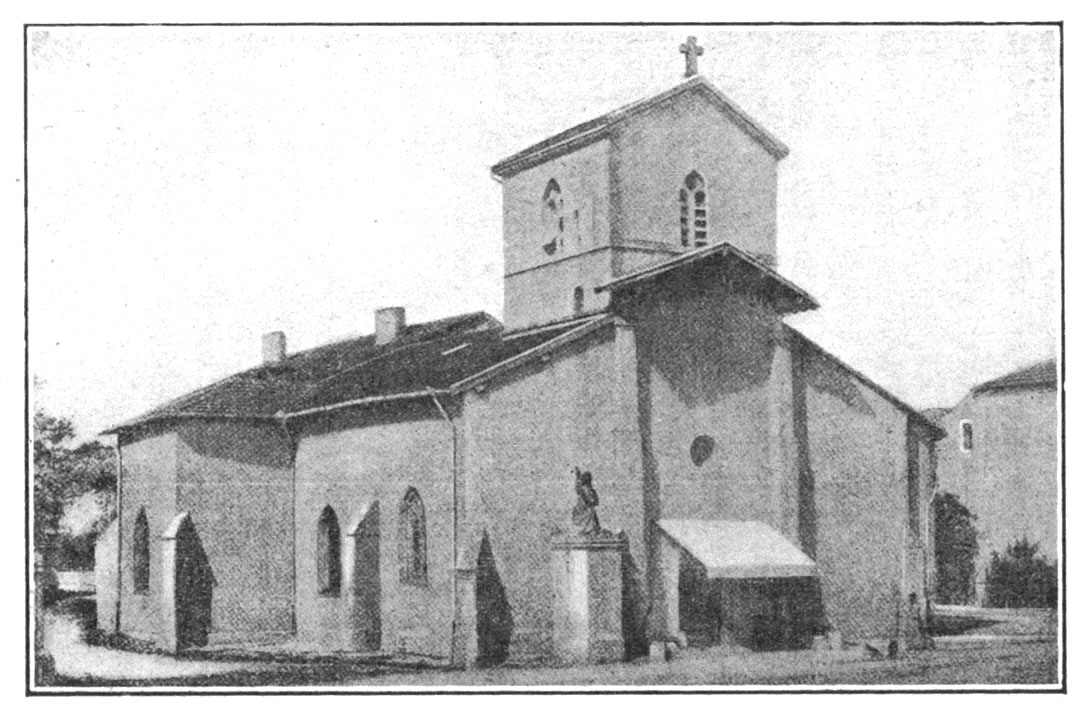

— Je suis née au village de Domrémy, qui ne fait qu’un avec le village de Greux ; c’est à Greux qu’est l’église principale. Mon père s’appelait Jacques d’Arc et ma mère Isabelle. Dans mon pays, on, m’appelait Jeannette ; depuis que je suis venue en France, on m’appelle Jeanne. J’ai été baptisée dans l’église de Domrémy par M. Jean Minet, à ce que je crois. Une de mes marraines s’appelait Agnès, une autre Sibylle, une autre Jeanne ; ma mère m’a dit que j’avais plusieurs autres marraines. Parmi mes parrains, l’un s’appelait Jean Lingué, un autre Jean Barré. J’ai, ce me semble, environ dix-neuf ans.

Le petit village de Domrémy-sur-Meuse (aujourd’hui Domrémy-la-Pucelle), où elle vint au monde le 6 janvier 1412, était situé dans le Barrois, sur les limites de la Lorraine et de la 2Champagne. Il dépendait, pour le spirituel, de l’évêché de Toul ; pour le temporel, il relevait du bailliage de Chaumont2.

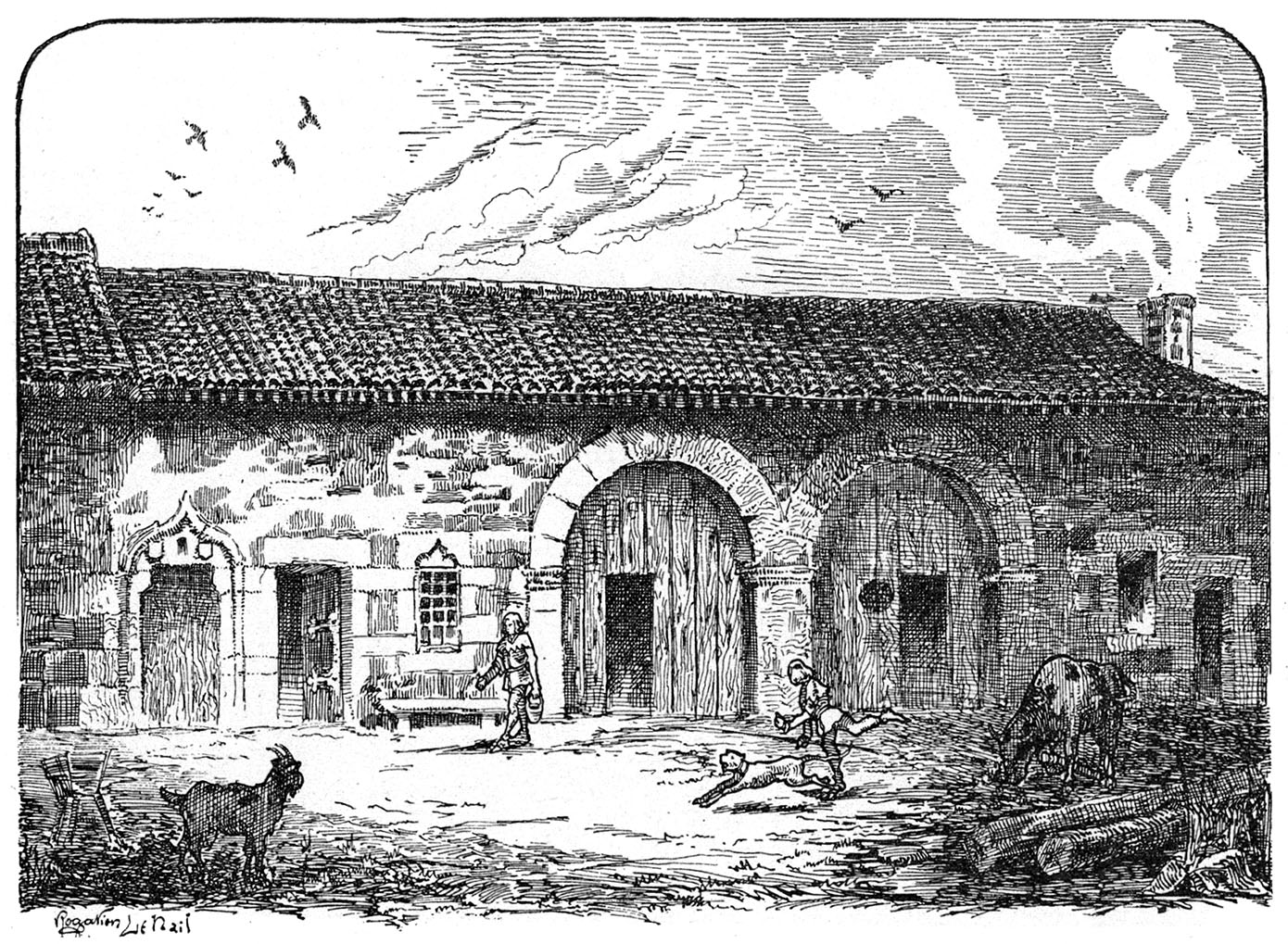

Les parents de Jeannette étaient propriétaires d’un petit domaine et faisaient valoir en même temps une ferme appartenant à la seigneurie de Domrémy. C’étaient d’honnêtes cultivateurs, jouissant de l’estime de leurs compatriotes ; sans être riches, ils vivaient dans une honnête aisance du travail de leurs mains. On est autorisé à se demander s’ils n’appartenaient pas à la classe des serfs attachés à la glèbe, parce que la charte d’anoblissement, qui leur fut octroyée par Charles VII, porte qu’ils n’étaient peut-être pas de condition libre. Quoi qu’il en soit, Jacques d’Arc tenait un rang honorable dans la paroisse, exerçant, sous l’autorité du maire, les fonctions de doyen ou sergent. Il eut cinq enfants : trois fils, Jacquemin, Jean et Pierre, et deux filles, Jeanne et Catherine.

La mère, Isabelle Romée, était une vaillante chrétienne, une de ces femmes fortes et dévouées, qui sont l’honneur et le soutien de la famille. Son surnom, Romée, ne lui serait-il pas venu d’un pèlerinage qu’elle aurait fait à Rome ? On l’ignore ; mais pareille entreprise n’eût sûrement pas été de nature à l’effrayer ; car, peu de temps après le départ de Jeanne, elle n’hésita pas à affronter les fatigues et les dangers d’un long voyage, à travers un pays infesté de brigands, pour se rendre au grand jubilé de Notre-Dame-du-Puy.

§2. Vertus de la jeune fille

À mesure que Jeannette grandissait, sa pieuse mère ne négligeait rien pour instruire sa fille des vérités de la foi, développer 3sa piété et former doucement son cœur à la pratique de la vertu.

— Ma mère, dira plus tard la jeune fille à ses juges, m’a appris : Notre Père, Je vous salue Marie, Je crois en Dieu. C’est d’elle et non d’autres que j’ai appris toute ma croyance. J’ai été bien et dûment enseignée comment une enfant doit se conduire pour être bonne.

Apprendre à se bien conduire, n’est-ce pas là l’essentiel de toute vraie éducation ? Quant aux sciences humaines, malgré leur utilité incontestable, l’exemple de la Pucelle est une preuve convaincante qu’elles ne sont pas nécessaires, même pour réaliser de grandes choses ; car elle ne savait ni lire ni écrire. Mais elle avait appris, sur les genoux de sa mère, à prier Dieu, à l’aimer de tout son cœur, à fuir le péché et à garder son âme pure des moindres fautes. Cette première éducation devait d’ailleurs être miraculeusement complétée, comme, nous le verrons bientôt.

L’enfant profita si bien de ces leçons, que, devenue jeune fille, elle se faisait remarquer par une conduite exemplaire. Les trente-trois témoins de Domrémy et des environs, qui déposèrent, sous la foi du serment, au procès de réhabilitation, sont unanimes à l’affirmer :

J’ai grandi avec Jeanne la Pucelle, — dit l’un d’eux, Simonin Musnier, — près de la maison de son père. Je sais qu’elle était bonne, simple, dévote ; elle vénérait Dieu et les saints ; elle aimait l’église et les lieux consacrés à Dieu et les fréquentait beaucoup. Elle faisait des aumônes aux pauvres et allait consoler les malades ; je le sais par expérience ; ayant été malade dans mon enfance, Jeanne venait me consoler. Elle aimait le travail, filait, allait à la charrue avec son père, maniait le hoyau pour briser les mottes de terre et faisait les autres ouvrages de la maison ; quelquefois elle gardait les bestiaux. Quand elle entendait sonner les cloches, elle se signait et se mettait à genoux. Elle passait pour aimer à se confesser et faisait brûler des cierges à l’église devant la Bienheureuse Marie.

Piété, charité, amabilité, telles sont, avec l’amour du travail, les vertus que les témoins s’accordent à vanter dans la jeune fille.

4Aux yeux de tous, le caractère, qui distinguait Jeannette parmi ses compagnes, était son ardente piété. Un charme mystérieux semblait l’attirer à l’église, voisine de la maison paternelle. Elle s’y rendait, non seulement le matin pour entendre la messe, mais encore dans le courant de la journée. Là, seule, dans un profond recueillement, elle épanchait son cœur en de ferventes prières, tantôt prosternée la face contre terre, tantôt les yeux levés au ciel ou fixés sur le crucifix, sur la statue de la Sainte Vierge. Elle se confessait souvent, trop souvent même au gré du curé ; ce qui n’empêchait pourtant pas le digne homme de déclarer que

jamais il n’avait vu meilleure catholique et qu’elle n’avait pas sa pareille dans la paroisse.

Ainsi purifiée par de fréquentes confessions et fortifiée par de fréquentes communions, il n’est pas étonnant qu’elle ait toujours conservé son âme virginale exempte de souillures, de sorte qu’elle pourra dire à ses juges en toute sincérité :

— Je ne sais pas avoir péché mortellement.

Elle aimait le son des cloches, qui invite à la prière, et, quand le sacristain oubliait de les mettre en branle, à la chute du jour, elle le lui reprochait doucement et lui promettait de menus cadeaux pour l’engager à être plus soigneux. Aux champs avec d’autres enfants, il lui arriva plus d’une fois de leur fausser compagnie et de se retirer à l’écart pour prier. Sa dévotion envers la Sainte Vierge se manifesta, quand elle fut grande, par de fréquents pèlerinages à la chapelle de Notre-Dame-de-Bermont, située à trois kilomètres de Domrémy. Elle s’y rendait souvent, tantôt seule, tantôt avec d’autres jeunes filles, et y faisait brûler des cierges. Ces démonstrations d’une piété aussi naïve que profonde ne manquaient pas de faire jaser sur son compte : les jeunes gens s’en moquaient et les meilleures de ses compagnes trouvaient qu’elle avait vraiment trop de dévotion. Mais elle laissait dire et ne changeait rien à ses habitudes.

La piété, qui la faisait se porter avec allégresse au service de Dieu par un sentiment d’amour filial, embrasait son cœur 5de charité à l’égard du prochain. Elle savait compatir aux souffrances et se plaisait à les soulager. Une de ses marraines lui rend ce témoignage :

Elle aimait à faire l’aumône, recueillait les pauvres pour la nuit et voulait aller coucher au fournil, pour céder son lit aux mendiants.

Son amabilité lui avait gagné les cœurs de ceux qui l’approchaient. Parmi ses compagnes, il en était deux surtout, qui lui étaient tendrement attachées, la petite Mengette, sa voisine, et Hauviette, son amie de cœur :

Je l’affectionnais, — dit cette dernière, — au point d’aller souvent coucher avec elle, chez son père.

§3. Joies et peines

La piété de Jeanne n’avait rien de triste et de morose, bien au contraire. Enfant, elle aimait à prendre part aux amusements des enfants de son âge ; volontiers, pendant la belle saison, elle se livrait avec eux à de joyeux ébats, sous la magnifique ramure d’un vieux hêtre, situé à une faible distance de Domrémy, sur la lisière d’un bois, nommé le Bois Chenu.

— On l’appelait (nous citons ses paroles) l’arbre des Dames, l’arbre des Fées ou le beau May. Plusieurs fois, j’ai entendu dire que les anciens, mais pas ceux de mon temps, disaient que les dames fées s’y donnaient rendez-vous. La femme du maire Aubry, Jeanne, qui est ma marraine, a dit devant moi qu’elle y avait vu ces dames fées, mais je ne sais pas si c’est vrai. Près de cet arbre est une fontaine. J’ai ouï dire qu’elle guérit de la fièvre et les malades vont y chercher de l’eau pour recouvrer la santé. J’en ai vu moi-même y aller, mais je ne sais pas s’ils ont été guéris. J’ai été me promener au beau May avec d’autres jeunes filles et je faisais, sous son ombrage, des guirlandes pour la statue de Notre-Dame-de-Domrémy.

Depuis que j’ai eu l’âge de discrétion et que je sus que je devais venir en France. j’ai pris peu de part aux jeux et aux divertissements. Je ne sais pas avoir dansé, sinon peut-être quelquefois avec des enfants ; mais j’ai plus chanté que dansé. Mon frère m’a rapporté que, dans le pays, l’on disait que j’avais pris mon fait auprès de l’arbre des dames fées ; mais cela n’est pas vrai et je lui dis le 6contraire. Quand je suis arrivée auprès de mon roi, quelques-uns me demandaient si, dans mon pays, il n’y avait pas un bois qui s’appelait le Bois Chenu, parce que des prophéties annonçaient que de là devait venir une jeune, fille qui ferait des merveilles. Mais je n’y ai pas ajouté foi.

Tout, dans ces aveux naïfs, respire la candeur de l’innocence ; ce furent pourtant eux qui servirent de point de départ à l’accusation de sorcellerie : la jeune fille avait dansé sous l’arbre des fées ; elle était donc suspecte d’avoir eu des accointances avec l’esprit mauvais ! Elle dut d’autant mieux goûter la douceur des délassements, pris au beau May, qu’elle menait une existence assez dure à la maison paternelle. Fille de paysans, qui gagnaient péniblement leur vie, elle partageait leurs travaux dans la mesure de ses forces. Sa mère lui apprit de bonne heure à manier l’aiguille et le fuseau ; et elle avait si bien profité de ces leçons qu’elle pouvait dire à ses juges, avec une naïve fierté :

— Pour ce qui est de coudre et de filer, je ne crains aucune femme de Rouen.

Pour coudre et filer je ne crains femme de Rouen.

Quand elle fut grande, la tenue du ménage, le soin du bétail et les travaux des champs se partageaient son temps. Les pénibles labeurs, auxquels elle se livrait, contribuèrent puissamment à endurcir son corps et à développer ses forces. Dieu la préparait ainsi aux fatigues de la vie militaire, qu’elle devait mener plus tard et au cours de laquelle elle fit preuve d’une prodigieuse endurance.

Quant à la légende d’une Jeanne d’Arc bergère, elle la dément elle-même en ces termes :

— Quand j’étais dans la maison de mon père, je m’occupais des soins du ménage et n’allais pas aux champs à la suite des brebis et autres animaux.

Une autre fois, elle précise ainsi :

— Quand j’ai été grande je ne gardais pas habituellement le bétail, mais j’aidais à le conduire dans les prés et aussi dans le château de l’Île, où on l’enfermait par crainte des gens d’armes.

Il ne faut pas oublier, en effet, que les soldats maraudeurs et pillards étaient alors la terreur des campagnes. Leurs bandes 7promenaient dans le Barrois le pillage et l’incendie. Domrémy fut pourtant relativement épargné, et le secrétaire de Charles VII, Perceval de Boulainvilliers, y voyait l’effet d’une protection spéciale due à la présence de la Pucelle :

Tant qu’elle a été sous le toit paternel, — écrivait-il en 1429, — elle a si bien protégé les siens qu’ils n’ont rien eu à souffrir des surprises et des violences des pillards.

Néanmoins il y eut plus d’une chaude alerte. En 1425, le bétail, qui constituait la principale richesse des habitants, fut enlevé par une troupe, de maraudeurs ; mais ceux-ci furent contraints de le rendre. Trois ans plus tard, à l’approche d’une nouvelle bande, le danger parut si menaçant que les paysans s’enfuirent et allèrent se mettre, eux et leur bétail, à l’abri dans la forteresse de Neufchâteau. Jeanne et les siens reçurent l’hospitalité chez une honnête femme, nommée la Rousse ; elle revint avec eux à Domrémy au bout de quelques jours. L’écrivain bourguignon Monstrelet, habituellement mieux informé, raconte que la maison de la Rousse était une auberge mal famée, où Jeanne aurait passé des mois, sinon des années, en qualité de servante, et s’y serait livrée à des exercices,

que les jeunes filles n’ont point coutume de faire.

Les témoins, entendus à Domrémy, sont unanimes à démentir le fait ; ce qui n’a pas empêché les historiens, antérieurs au XIXe siècle, de l’admettre comme vrai.

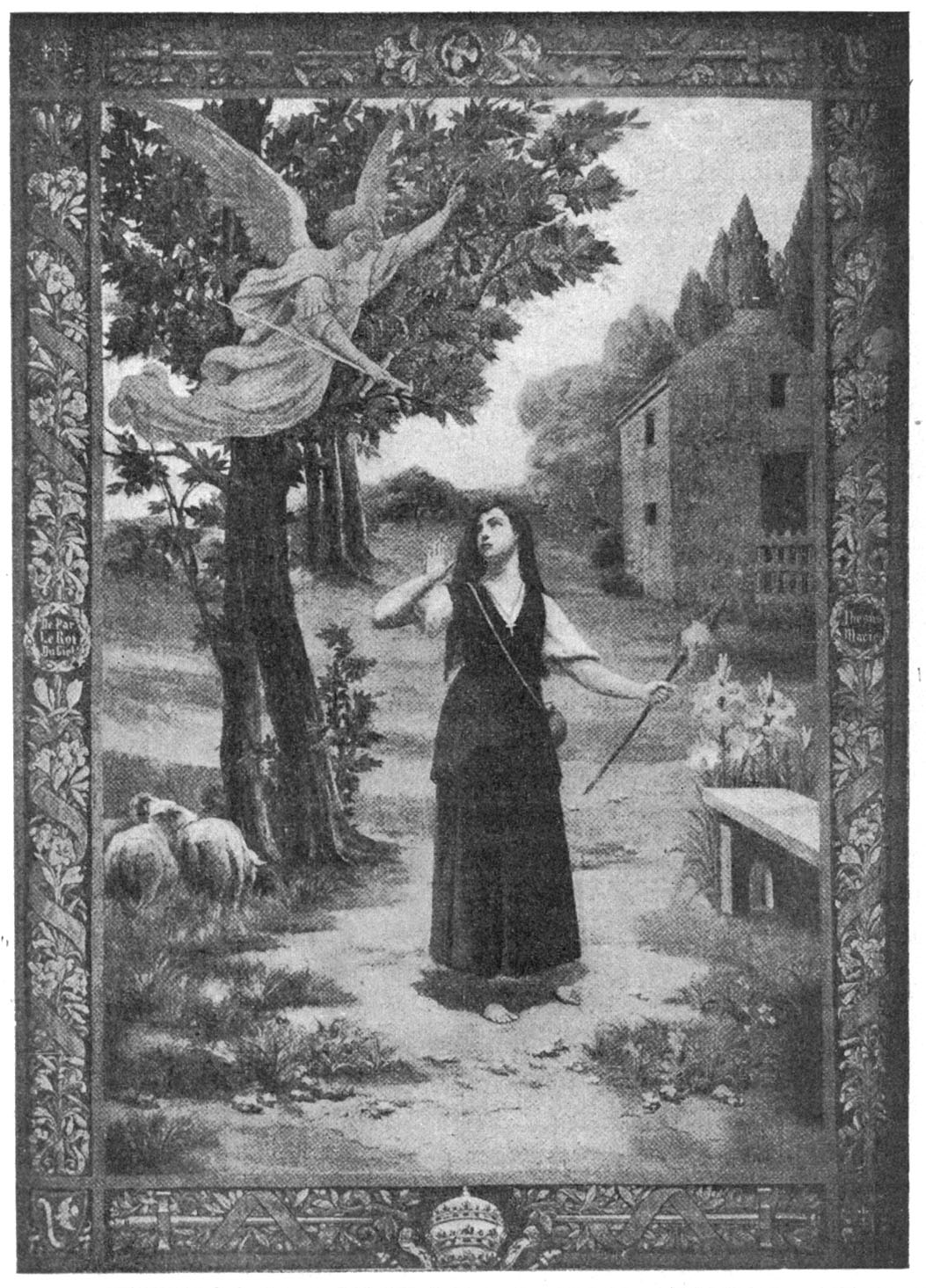

§4. Les Voix

Les heureuses dispositions d’une nature bien douée, l’éducation solidement chrétienne reçue dans la famille, l’esprit de prière et la fréquentation assidue des sacrements suffiraient assurément à expliquer l’éminente vertu, qui brillait dans la jeune fille et faisait l’admiration des habitants de Domrémy. Mais ces moyens ordinaires de sanctification n’étaient pas seuls à agir sur la pieuse enfant. Dieu, qui la destinait à de si grandes choses, voulut parfaire miraculeusement son éducation par le ministère d’esprits célestes, saint Michel, sainte Catherine et sainte Marguerite. Au cours des cinq dernières années qu’elle passa à Domrémy, les Voix — c’est ainsi qu’elle désignait ces 8esprits — se firent entendre à elle, plusieurs fois par semaine ; plus tard, elles lui continuèrent leur assistance, durant toute sa carrière militaire, dans la prison de Rouen, pendant les audiences du tribunal et jusque sur l’échafaud, où on la prêchait. Cette intervention surnaturelle, elle l’affirma énergiquement et à maintes reprises, sans jamais varier ni se démentir, même devant les menaces de torture et en face du bûcher.

Tant qu’elle vécut à Domrémy, elle garda un silence absolu sur ces mystérieuses communications ; personne ne fut mis dans le secret, ni ses parents, ni son curé :

— Pour ce qui est de mes révélations, — dira-t-elle à ses juges, — je n’en ai rien révélé à qui que ce soit, sinon à Charles ; qui est mon roi. Je ne les révélerai pas, dût-on me couper la tête, parce que les saintes que je vois, mon Conseil secret, m’ont dit de ne pas les révéler.

Cependant, pressée maintes fois par les interrogateurs et préalablement autorisée par ses célestes conseillères, elle finit par consentir à leur communiquer certains détails, de nature à donner une apparence de satisfaction à leur curiosité, plutôt qu’à les renseigner sur ce qu’ils auraient surtout voulu connaître, c’est-à-dire les révélations concernant le roi. Ces détails se trouvent disséminés çà et là dans le compte rendu des audiences et jetés pêle-mêle au milieu des sujets les plus divers. Nous allons grouper ensemble quelques-uns des plus intéressants.

— J’étais dans ma treizième année, quand Dieu m’envoya une Voix pour me conduire. La Voix vint sur le midi, en été, dans le jardin de mon père. J’entendis la voix à droite, du côté de l’église. Cette première fois, j’eus grand-peur et je doutais que ce fût saint Michel, qui venait à moi. Il était en la forme d’un très vrai prud’homme. Je le vis de mes yeux ; il n’était pas seul, mais accompagné d’anges du ciel. Je le vis plusieurs fois avant de savoir que c’était saint Michel. Je le reconnus à son parler la troisième fois que je le vis ; sa voix était douce et vénérable. Je l’ai bien comprise et elle m’a toujours bien guidée. Il m’enseigna et me montra tant de choses que je crus que c’était lui. Sur toutes choses il me disait 9que je fusse bonne enfant, que Dieu m’aiderait et que j’irais au secours du roi de France. Et l’ange me racontait la grande pitié qui était au royaume de France. Il me dit que sainte Catherine et sainte Marguerite viendraient ; qu’elles étaient ordonnées de Dieu Pour me diriger et me conseiller dans ce que j’avais à faire ; que je devais croire ce qu’elles me diraient ; que c’était le commandement de Notre-Seigneur.

Les deux saintes vinrent en effet ; trois ou quatre fois par semaine, elles apparaissaient à la petite paysanne, la formaient à la piété, lui dévoilaient peu à peu les desseins de Dieu sur elle et lui apprenaient ce qu’elle devait faire pour y correspondre :

— Sainte Catherine et sainte Marguerite, — dit-elle, — s’étaient chargées,de me gouverner. Elles se plaisaient, tantôt l’une, tantôt l’autre, à me faire confesser. La première fois que ie les vis, je vouai ma virginité, pour autant que cela plairait à Dieu. Elles avaient de belles couronnes, fort riches et de grand prix ; elles sentaient bon. Je les ai accolées par en bas (c’est-à-dire : j’ai embrassé leurs genoux) ; cela est plus convenable que par en haut.

Elles apparaissent dans une lumière qui rayonne de tous cotes. Je les distingue bien l’une de l’autre à la manière dont elles me saluent et aussi parce qu’elles se nomment à moi. Leur voix est belle, douce et modeste, leur langage excellent et je l’ai toujours bien compris. Jamais il n’y eut de contradiction dans leurs paroles.

J’ai vu saint Michel en personne et les saintes dont je parle ; je les ai vus de mes yeux et je crois que ce sont eux aussi fermement que je crois que Dieu, existe. Après leur départ, je baisais la terre où ils s’étaient posés. Quand ils s’éloignaient, je pleurais. J’aurais bien voulu qu’ils m’emmenassent avec eux.

§5. Patriotisme précoce

Les habitants de Domrémy étaient demeurés fidèles à la cause nationale, tandis que leurs voisins de Maxey suivaient le parti bourguignon. Les saintes, qui instruisaient la Pucelle, n’eurent donc qu’à diriger, peut-être à modérer les sentiments patriotiques qu’elle avait puisés au sein de sa famille.

— Étant encore en bas âge, — dit-elle, — je faisais des vœux ardents pour que mon roi 10eût son royaume. Depuis que j’ai compris que les Voix étaient pour le roi de France, je n’ai pas aimé les Bourguignons. J’ai vu des enfants de Domrémy revenir bien blessés et ensanglantés de leurs batailles avec ceux de Maxey. Je ne connaissais à Domrémy qu’un seul bourguignon ; j’aurais bien voulu qu’il eût la tête coupée, si toutefois tel eût été le bon plaisir de Dieu.

Est-il besoin de faire remarquer que le vœu homicide, formulé avec cette sauvage énergie, n’était point l’expression de ses sentiments intimes ? C’est une simple boutade, peut-être aussi une sorte de défi à ses juges, qui étaient, elle ne l’ignorait pas, du parti bourguignon. Elle haïssait si peu cet homme que, l’ayant rencontré peu de temps avant son départ, elle s’arrêta pour le saluer et lui dit gentiment :

— Compère, si vous n’étiez pas bourguignon, je vous dirais quelque chose.

Il crut qu’elle faisait allusion à un projet de mariage et n’attacha pas d’importance à ces paroles ; mais il se les rappela quand elle eut quitté le pays et c’est lui qui en a témoigné.

§6. Première visite à Baudricourt

Après avoir reçu pendant quatre ans les instructions de ses Voix, le moment arriva où, pour obéir aux ordres de Dieu, elle dut se résoudre à faire une démarche auprès du capitaine Robert de Baudricourt, qui commandait à Vaucouleurs. Dieu lui ménagea l’occasion de se rendre dans cette ville, sans éveiller les soupçons de personne. À Burey, village situé à six kilomètres de Domrémy, habitait un parent de sa famille, Durand Laxart, chez lequel elle alla passer quelques jours en mai 1428.

— J’allai, — dit-elle, — chez mon oncle et je lui dis que je voulais rester quelque temps chez lui.

Là, ce qu’elle n’avait encore dit à personne, le secret de sa mission, elle le confia au brave paysan ; elle lui parla avec tant de chaleur et de conviction qu’il en fut vite ébranlé. Pour achever de l’amener à ses vues, elle lui citait une prophétie, qui avait cours dans le pays :

— N’a-t-il pas été annoncé que la France serait ruinée par une femme et relevée par une vierge ?

La femme malfaisante, c’était la reine Isabeau ; elle, Jeannette, était la vierge, prédestinée au relèvement 13de la patrie ; les anges et les saints du ciel le lui répétaient depuis quatre ans. Or, l’heure était venue où elle devait agir, mais elle avait besoin du concours de son oncle. Celui-ci, qui connaissait la haute vertu de sa jeune parente, fut pleinement convaincu de la réalité de sa mission surnaturelle et n’hésita pas à la seconder.

— Je dis à mon oncle, — raconte-t-elle, — qu’il me fallait aller à Vaucouleurs et mon oncle m’y conduisit. Quand je fus arrivée, je connus Robert de Baudricourt, quoique je ne l’eusse jamais vu. C’est la Voix qui me le fit connaître ; elle me dit : C’est lui.

Un officier de la garnison, Bertrand de Poulengy, qui assistait à l’entrevue, résume en ces termes la déclaration de la Pucelle :

Elle dit à Robert :

Je suis venue vers vous de la part de mon Seigneur, afin que vous mandiez au dauphin3 de bien se tenir et de ne pas engager de bataille avec ses ennemis, parce que mon Seigneur lui donnera secours après la mi-carême. Le royaume n’appartient pas, au dauphin ; il appartient à mon Seigneur. Cependant mon Seigneur veut que le dauphin devienne roi et qu’il tienne le royaume en commende. Il sera roi, malgré ses ennemis ; et moi, je le conduirai à son Sacre.—Eh ! quel est ton Seigneur ?demanda Baudricourt. —Le roi du Ciel, répondit-elle.

Sur ce, le capitaine, se tournant vers l’oncle Laxart, le congédia brutalement, en disant :

Gifle-la, et la ramène à son père.

Ainsi rebutée, Jeannette rentra à la maison paternelle, sans être aucunement découragée ; car, dira-t-elle plus tard :

— De cela la Voix m’avait avisée.

Elle s’attendait à cette humiliation.

§7. Attente pénible

Jeannette devait encore passer l’été et l’automne à Domrémy, avant de se mettre en route pour aller trouver le roi. Durant ces mois d’attente, pas de changement appréciable dans sa 14manière d’être, mais une surveillance plus étroite de la part de ses parents. Il est bien probable qu’elle ne leur dit rien de son voyage à Vaucouleurs ; mais Baudricourt n’avait pas les mêmes raisons de se taire. Sa verve railleuse et libertine ne laissa pas échapper l’occasion de s’exercer aux dépens de la jeune fille ; il s’en moqua copieusement et ne cacha pas la pensée, qu’il avait eue un moment, de faire d’elle le jouet de ses soldats.

Il n’en fallait pas davantage pour donner naissance aux bruits les plus fâcheux ; l’écho en parvint, sans doute, aux oreilles de Jacques d’Arc, et redoubla ses inquiétudes ; il voyait déjà sa famille à la veille d’être déshonorée. Ces bruits n’étaient-ils pas la confirmation d’un songe, qui l’avait beaucoup tourmenté deux ans auparavant ? La Pucelle en avait été informée par sa mère ; elle s’en explique en ces termes :

— Mon père disait avoir rêvé que sa fille Jeanne s’en irait avec des hommes d’armes. Il dit à mes frères :

Si je pensais qu’advint la chose que j’ai songée, je voudrais que vous la noyassiez ; et si vous ne le faisiez pas, je la noierais moi-même.Aussi mes père et mère avaient grand soin de me bien garder. Ils me tenaient en grande sujétion et je leur obéissais en tout, sinon au procès de Toul, au cas de mariage.

Ce procès semble avoir été un expédient, imaginé par ses parents, pour la retenir près d’eux, en la forçant à se marier. Un jeune homme, qu’ils avaient très probablement suborné, prétendit qu’elle lui avait promis de l’épouser ; et, comme elle s’y refusait, il voulut l’y contraindre en la faisant citer devant l’officialité de Toul. On ne sait de ce procès que ce que la Pucelle fut amenée à en dire à ses juges. L’un d’eux lui ayant demandé pourquoi elle avait fait citer un homme à Toul, en cause de mariage, elle répondit :

— Ce n’est pas moi qui le fis citer, ce fut lui qui me fit citer. Là, devant le juge, je jurai de dire la vérité, et enfin je déclarai que je ne lui avais fait aucune promesse. Mes Voix m’avaient assuré que je gagnerais mon procès.

Les choses en durent rester là.

Cependant, lorsque les Anglais, alliés aux Bourguignons, 15eurent mis le siège devant Orléans, les Voix, qui dirigeaient la jeune fille, se firent plus pressantes. Il ne s’agissait plus pour elle, comme naguère, au mois de mai, d’un simple message à porter à Vaucouleurs ; il lui fallait se résoudre à quitter une famille bien-aimée, qu’elle laisserait dans la désolation, et à s’en aller au loin dans des pays inconnus, pour faire la guerre, vivre au milieu de soldats et exposer sa vie dans les batailles. Quelle perspective pour une jeune paysanne ! Et elle n’avait pas encore dix-sept ans ! On conçoit combien elle en dut être d’abord effrayée ; mais l’intervention de saint Michel finit par vaincre ses dernières hésitations.

— Il me disait, — raconte-t-elle, — qu’il me fallait quitter mon pays et aller au secours du roi de France ; que Dieu m’aiderait et que je ferais lever le siège d’Orléans ; que Baudricourt me donnerait des gens pour me conduire. Je lui répondais :

Je ne suis qu’une pauvre fille qui ne sait pas monter à cheval et n’entend rien à la guerre.L’ange me disait que c’était le commandement de Notre-Seigneur et il me racontait la grande pitié qui était au royaume de France. Je ne pouvais plus m’endurer où l’étais.

Quand elle eut donc ainsi, d’un cœur généreux, acquiescé aux ordres divins, elle se trouva remplie d’une joie sereine et d’une confiance sans bornes dans l’accomplissement des promesses reçues :

Sais-tu, — dit-elle un jour à un ami d’enfance, — qu’il y a entre Coussey et Vaucouleurs, une jeune fille qui mènera sacrer le roi à Reims ?

§8. Départ

Son sacrifice était fait, sa résolution inébranlable ; elle n’attendait qu’une occasion favorable pour la mettre à exécution. L’oncle Laxart fut encore, en cette circonstance, l’instrument de la Providence.

Comme sa femme était sur le point d’accoucher, il vint faire appel à la charité de ses parents, les priant de lui confier leur fille pour tenir son ménage durant quelques semaines. Ils y consentirent et Jeanne partit avec lui, bien décidée à ne pas revenir, avant d’avoir accompli sa mission ; mais elle n’en laissa rien soupçonner à sa famille.

16Aux juges de Rouen, qui lui firent un crime d’avoir ainsi quitté ses parents à leur insu et contre leur gré, elle fit cette belle réponse :

— Puisque Dieu le commandait, quand j’aurais eu cent pères et cent mères, quand j’eusse été fille de roi, je serais partie. Mes Voix eussent été assez contentes que je disse ma résolution à mes parents ; mais elles s’en rapportaient à moi de la dire ou de m’en taire. Quant à moi, pour chose au monde, je ne leur en aurais parlé. Je craignais trop que mon voyage fut empêché par les Bourguignons et surtout par mon père.

En sortant du village, qu’elle ne devait plus revoir, elle rencontra une de ses plus chères amies, Mengette, et, sans s’arrêter, la quitta sur un simple adieu. Les liens, qui l’attachaient à Domrémy, étaient bien brisés ; désormais, elle ne pensera plus qu’à accomplir de son mieux la mission, que Dieu lui a confiée, sans se préoccuper des peines ou des joies, des triomphes ou des humiliations qu’elle y rencontrera. Ses parents n’en devaient pas prendre aussi facilement leur parti :

— Il s’en fallut bien peu, — dit-elle, — qu’ils ne perdissent le sens, quand je fus allée à Vaucouleurs. Depuis, je leur en ai écrit et ils m’ont pardonné.

17Chapitre II Jeanne à Vaucouleurs (janvier-février 1429)

§1. Nouvelles rebuffades de Baudricourt

Après six semaines passées à Burey, chez l’oncle Laxart, Jeanne se fit conduire à Vaucouleurs et se présenta de nouveau devant le gouverneur. Sa pauvre robe de laine rouge et ses vêtements grossiers étaient plus propres à lui attirer les quolibets de la garnison qu’à lui ménager la faveur de Baudricourt. D’ailleurs, la requête qu’elle adressa était plus étrange encore que la première, dont il s’était tant moqué :

— Messire capitaine, — lui dit-elle, — sachez que Dieu m’a plusieurs fois fait assavoir et commandé que j’allasse vers le gentil dauphin, qui doit être et est vrai roi de France, qu’il me baillerait des gens d’armes et que je lèverais le siège d’Orléans et le mènerais sacrer à Reims. C’est pourquoi, je vous demande de me faire conduire là où il est.

Baudricourt, jugeant qu’une telle déclaration ne pouvait être que le fait d’une folle, ne jugea pas à propos de répondre à la requête. Sans se laisser déconcerter par cette nouvelle humiliation, la Pucelle résolut de rester à Vaucouleurs, pour y attendre le bon plaisir de Dieu. Son oncle lui procura un gîte dans une famille honnête, chez le charron Henry Leroyer. Là, elle se montra constamment telle qu’à Domrémy, pieuse, douce, laborieuse. Elle se confessait et communiait souvent. Un témoin déposa, au procès de réhabilitation, qu’étant à cette époque enfant de chœur à la chapelle du château, il l’avait vue souvent assister aux messes matinales avec grande piété, puis rester 18longtemps en prière dans la crypte devant une statue de la Sainte Vierge, tantôt prosternée la face contre terre, tantôt les yeux levés au ciel. Le reste du temps, elle s’occupait à filer avec la femme du charron et à converser avec les personnes qui venaient la voir.

On devine sans peine quel était le sujet habituel de ces causeries. Jeanne, uniquement préoccupée de sa mission, n’avait qu’un désir, faire passer dans l’âme de son entourage sa conviction profonde et l’inébranlable confiance dont elle était animée. Elle y réussit d’autant mieux qu’on, la savait pieuse, humble et absolument désintéressée. Elle parlait d’ailleurs fort bien ; c’est le témoignage que rendit un de ses visiteurs, le seigneur d’Ourches, qui avait été étonné de trouver tant de distinction dans le langage d’une paysanne. — Elle eut tôt fait de communiquer sa foi à ses hôtes d’abord, puis à un nombre toujours grossissant d’habitants de Vaucouleurs.

Baudricourt n’était malheureusement pas de ce nombre et gardait toutes ses préventions. Alors, dans son impatience d’agir, elle prit la résolution, héroïque mais téméraire, d’aller vers le dauphin sans escorte. Son oncle, toujours disposé à entrer dans ses vues, et un bourgeois de Vaucouleurs consentirent à l’accompagner. Nos intrépides voyageurs n’allèrent pas loin ; après une heure de marche, on fit halte à Septfonds, à la porte d’une chapelle, où Jeanne entra pour prier. Là, elle comprit que, ses Voix lui ayant promis que Baudricourt lui donnerait une escorte, son devoir était de se résigner à attendre qu’il s’y décidât. C’est pourquoi, en sortant de la chapelle, elle dit à ses compagnons :

— Il n’est pas convenable que je parte ainsi ;

et ils rebroussèrent chemin.

§2. Deux précieuses conquêtes

Peu de temps après, elle fit la rencontre d’un officier de la garnison, Jean de Nouillonpont, surnommé Jean de Metz. Celui-ci l’aborda respectueusement et lui dit : M’amie, que faites-vous ici ? Faut-il donc que le roi soit chassé du royaume et que nous devenions anglais ?

Elle répondit :

— Je suis 19venue à cette chambre du roi4 demander à Robert de Baudricourt de me conduire ou de me faire conduire jusqu’au roi. Il ne fait aucun cas de moi ni de mes paroles. Cependant il faut que je sois en route avant la mi-carême, quand je devrais user mes jambes jusqu’aux genoux. Il n’est personne au monde, ni roi, ni duc, ni fille du roi d’Écosse5, ni autres, qui puissent recouvrer le royaume de France. Il n’y a de secours à espérer que de moi. Ce n’est pas là, je le sais, le fait de personne de ma condition, et j’aimerais mieux filer auprès de ma pauvre mère. Mais il faut que j’aille et que j’accomplisse ma mission. Ainsi le veut mon Seigneur, Dieu.

Elle avait dit, avec la même assurance à Henry Leroyer :

— Je suis née pour cela.

Là, où Baudricourt s’obstinait à ne voir que démence, Jean de Metz reconnut l’inspiration divine et ajouta foi aux paroles de la Pucelle ; il mit sa main dans la sienne et lui promit, foi d’honnête homme, de la conduire au roi ; puis, il lui demanda quand elle voulait partir :

— Aujourd’hui plutôt que demain et demain plutôt qu’après.

Telle fut la réponse.

Un autre homme d’armes, Bertrand de Poulengy, qui avait été témoin de sa première entrevue avec le gouverneur, s’engagea aussi à l’accompagner ; mais ni l’un ni l’autre ne pouvaient partir sans l’autorisation de leur chef et celui-ci ne paraissait guère disposé à l’accorder.

Néanmoins Jeanne prenait ses dispositions comme si le départ eût dû être proche. Appelée, par une vocation tout à fait extraordinaire, à vivre parmi des soldats, elle n’aurait pu garder les vêtements de son sexe sans s’exposer à attirer continuellement leurs regards, à exciter leurs passions brutales et à mettre ainsi en danger son honneur et sa vertu. C’est pourquoi, sur le conseil 20de ses Voix, elle prit le costume des hommes d’armes et se fit couper les cheveux en rond. Ses premiers effets militaires furent empruntés à la garde-robe des serviteurs de Jean de Metz. L’oncle Laxart et un bourgeois de Vaucouleurs lui payèrent un cheval. Tout allait au gré de ses désirs, lorsque lui survint une épreuve d’un nouveau genre.

§3. Jeanne exorcisée

Le gouverneur, voyant ce qui se passait, fut saisi d’une vague inquiétude. L’obstination de la jeune fille dans ses projets, ses préparatifs de départ, ouvertement favorisés par deux de ses officiers, enfin le sentiment populaire, qui se déclarait de plus en plus en sa faveur, tout cet ensemble de faits étranges, que son gros bon sens ne parvenait pas à s’expliquer, avait fini par faire impression sur lui. Il se demandait quel était le moteur secret de cette affaire ; mais, au lieu de la main de Dieu, il y soupçonnait la griffe du diable. Afin de s’en assurer, il alla trouver le curé, Jean Fournier, et le décida à tenter un exorcisme. Ils se rendirent donc ensemble à la maison du charron. Là, le curé mit l’étole à son cou et ouvrit un rituel. À cette vue, Jeanne s’agenouilla devant lui et, quand elle l’entendit prononcer ces paroles : Si tu viens de la part du démon, retire-toi ; approche, au contraire, si tu es bonne

, elle se traîna jusqu’à ses pieds. Baudricourt jugea-t-il l’épreuve concluante ? on l’ignore. Mais la Pucelle se montra, à bon droit, froissée du procédé :

— Le prêtre n’a pas bien agi, dit-elle à son hôtesse ; parce qu’il avait entendu ma confession.

Dépositaire des secrets de sa conscience, il devait bien savoir qu’elle n’était pas un suppôt du démon.

§4. Visite au duc de Lorraine

Sur ces entrefaites, le duc de Lorraine, informé de la présence, à Vaucouleurs, d’une jeune fille qui se disait envoyée de Dieu, la fit prier de se rendre près de lui. Affligé d’une grave maladie, il espérait que cette personne extraordinaire pourrait peut-être le guérir ou du moins lui indiquer un remède efficace. De son côté, Jeanne dut se dire que la protection d’un si puissant seigneur n’était pas à dédaigner pour le succès de sa mission ; elle accepta donc. Mais l’événement ne répondit ni à ses espérances 21ni à celles du malade. Voici ce qu’elle a dit elle-même de cette entrevue :

— Le duc de Lorraine manda que l’on me conduisît vers lui ; je m’y rendis. Le duc m’interrogea sur le recouvrement de sa santé. Je lui répondis ne savoir rien là-dessus. Je lui dis que je voulais aller en France et que, s’il me donnait son fils et des gens pour me conduire, je prierais Dieu pour sa santé.

La demande ne fut pas agréée. Cette visite aurait donc été complètement stérile, si la jeune sainte n’avait eu la charitable pensée d’en profiter pour travailler à la guérison de l’âme du prince, plus malade encore que son corps. En effet, il vivait dans un honteux désordre : il avait renvoyé sa femme, pour mettre à sa place la fille d’une marchande de légumes. Jeanne, s’armant d’un généreux courage, ne craignit pas de lui reprocher cet adultère public, au risque de provoquer sa colère :

— Vous vous conduisez mal, — lui dit-elle, — et vous ne guérirez jamais, si vous, ne vous amendez pas et ne reprenez votre vertueuse épouse.

On ignore si la leçon produisit, sur l’âme du coupable, l’effet que la pieuse enfant désirait. Mais il ne paraît pas qu’il se soit offensé de la liberté de son langage. En la congédiant, il lui fit donner quatre francs et un cheval. Avant de regagner Vaucouleurs, elle se rendit au célèbre pèlerinage de Saint-Nicolas-de-Port, près de Nancy.

§5. Départ de Vaucouleurs

Le moment était enfin arrivé où l’indomptable ténacité de Jeanne allait triompher du mauvais vouloir de Baudricourt. Peu de temps après son retour, elle se présenta devant lui pour la troisième fois et lui tint ce langage :

— En nom Dieu, vous tardez trop à m’envoyer. Car, aujourd’hui, le dauphin a eu, assez près d’Orléans, un bien grand dommage et il est menacé d’un plus grand, si vous ne m’envoyez pas.

On était au 12 février 1429. Certes, l’information ne manquait pas de gravité ; mais quelle confiance méritait-elle ? Il est probable que le capitaine, désireux de la contrôler, envoya à cet effet un messager à Chinon ; toujours est-il qu’il reçut quelques jours après, par un courrier royal, la nouvelle officielle du désastre de Rouvray (Journée des harengs), 22arrivé le jour sus-dit. Ce fut seulement alors que, cédant aux instances de Jeanne, il consentit à lui fournir une escorte, pour la conduire au roi ; non pas qu’il crût à sa mission, mais plutôt, semble-t-il, pour se débarrasser d’elle et dégager sa propre responsabilité.

La décision du gouverneur causa une grande joie aux bonnes gens de Vaucouleurs ; car, non seulement ils aimaient et admiraient la jeune inspirée, mais ils avaient foi dans sa mission surnaturelle. Ne voulant pas la laisser partir avec des habits d’emprunt, ils se cotisèrent pour lui offrir un équipement complet. Baudricourt lui-même y contribua par le don d’une épée. Ces bons bourgeois ne pouvaient cependant s’empêcher de trembler pour elle, à la pensée des fatigues et des dangers qu’elle affrontait si joyeusement : que de rudes étapes à franchir avant d’arriver au bout des cent cinquante lieues, qui séparent Vaucouleurs de Chinon ! Et cela, à travers un pays où elle allait être exposée à rencontrer à chaque pas des soldats bourguignons ou anglais ! Mais elle rassurait tout le monde par sa confiance imperturbable.

Quand elle fut sur le point de se mettre en route, — rapporte son hôte, Henri Leroyer, — on lui demandait comment elle ferait pour passer au milieu des hommes d’armes ennemis, répandus sur tous les chemins. Elle répondait :

Je ne crains rien ; Dieu me fera mon chemin pour arriver à Monseigneur le dauphin.

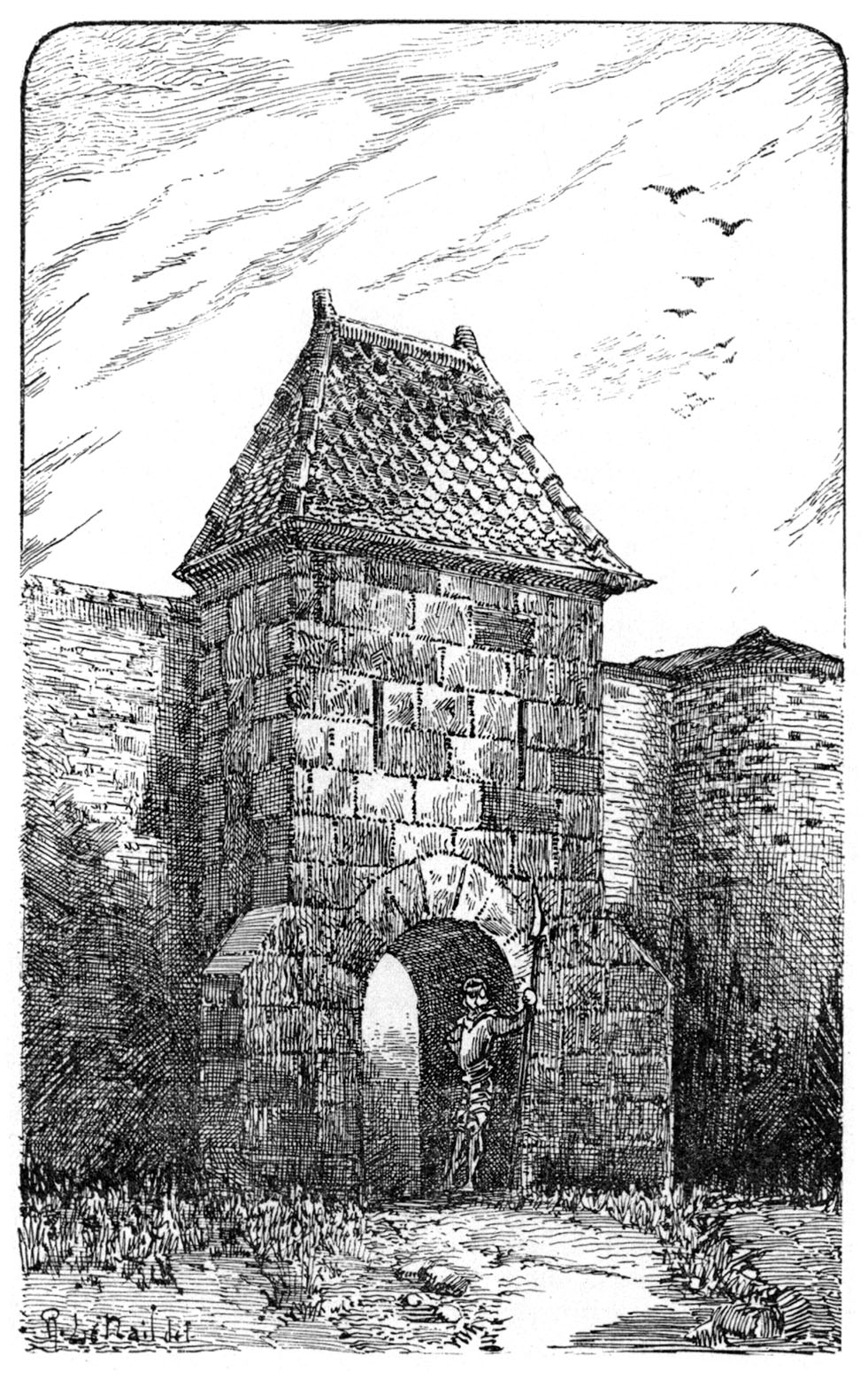

Le 23 février, Jeanne, à cheval et l’épée au côté, sortit du château de Vaucouleurs par la porte de France, qui subsiste encore. Son escorte se composait de six personnes : Jean de Metz et Bertrand de Poulengy, avec leurs serviteurs, Collet de Vienne, messager du roi, et un archer. Nous la laisserons raconter elle-même son départ :

— En quittant Vaucouleurs, je portais un vêtement d’homme, j’avais une épée, don de Baudricourt, pas d’autres armes. Baudricourt fit jurer à ceux qui me conduisaient de me faire bonne et sûre conduite, et, au moment où je partais, il me dit :

Va, va, va, et advienne que pourra.

23Cet adieu n’était pas précisément encourageant.

§6. De Vaucouleurs à Chinon

En quittant Vaucouleurs, — raconte Jean de Metz, — nous marchâmes quelquefois de nuit, par crainte des Anglais et des Bourguignons. Comme je chevauchais à côté de la Pucelle, je lui demandais si elle ferait ce qu’elle disait :

Soyez sans crainte, répondait-elle, j’ai ordre de faire ce que je fais et mes frères du paradis m’avertissent de la conduite à tenir.J’avais, continue le narrateur, la plus grande foi en ses paroles. En l’entendant parler de son amour pour Dieu, mon cœur s’enflammait du même amour. Je me sentais un tel respect pour elle que je n’aurais jamais osé lui faire une proposition déshonnête. J’affirme, sous la foi du serment, que je n’eus jamais mauvais désir à ce sujet.

Ses paroles m’embrasaient saintement, — dit à son tour Bertrand de Poulengy ; — car elle était à mes yeux une envoyée de Dieu. Je ne vis pas en elle l’ombre de mal. Elle était aussi bonne qu’une sainte eût pu l’être.

Cette longue chevauchée, qui dura onze jours, dut être très pénible à la jeune fille, qui n’avait pas l’habitude du cheval. Toutefois, elle souffrait beaucoup moins de ses fatigues et douleurs corporelles que de la privation de ses pieuses habitudes. — Si nous pouvions entendre la messe !

disait-elle souvent. — Mais la prudence de ses guides ne lui permit que rarement de satisfaire ainsi sa dévotion, deux ou trois fois seulement.

Entendons-la maintenant nous raconter son voyage :

— Je partis en compagnie d’un chevalier, d’un écuyer et de quatre serviteurs. Nous nous dirigeâmes vers Saint-Urbain et je passai la nuit dans l’abbaye. Pendant ce voyage, je passai par Auxerre et j’entendis la messe dans la grande église. J’en entendis trois en un jour à Sainte-Catherine-de-Fierbois. C’est de là que je me rendis à Chinon ; mais, avant d’en partir, je fis porter une lettre à mon roi pour savoir si je serais reçue dans la ville où il se trouvait. Je lui disais que j’avais bien fait cent cinquante lieues pour arriver jusqu’à lui, que je venais à son secours et que je savais beaucoup de choses excellentes pour lui. Il me semble bien que, dans cette 24lettre, je lui disais que je le reconnaîtrais au milieu de beaucoup d’autres. J’arrivai à Chinon vers midi et je descendis dans une hôtellerie.

Le voyage s’était effectué sans encombre, dans une saison peu favorable. Dieu avait veillé sur son envoyée et lui avait fait son chemin.

25Chapitre III Jeanne à Chinon

§1. Perplexités du conseil royal

La nouvelle de l’arrivée d’une jeune fille, habillée en homme et se disant envoyée de Dieu pour faire lever le siège d’Orléans et chasser les Anglais, causa plus d’inquiétude que de joie à la cour de Charles VII. Le roi pouvait-il raisonnablement lui accorder l’audience qu’elle sollicitait ? Telle était la question qu’il fallait résoudre tout d’abord. Sur ce point, les esprits étaient partagés. Quelques-uns, parmi lesquels la belle-mère et le confesseur du prince, étaient d’avis que, vu l’extrême détresse à laquelle on était réduit et les calamités plus grandes encore dont on était menacé, il serait fâcheux de repousser, d’emblée et sans examen, une espérance de salut, si faible fût-elle. Les politiques, au contraire, surtout La Trémoille, le tout-puissant ministre, et son bras droit, Regnault de Chartres, archevêque de Reims et chancelier du royaume, se défiaient instinctivement de la Pucelle ; outre qu’ils n’étaient nullement disposés à admettre une intervention divine, ils se rendaient vaguement compte que, supposé qu’elle fût réelle, leurs projets en seraient dérangés et leur autorité amoindrie.

Il faut, bien aussi l’avouer : quand même aucun intérêt égoïste n’aurait été en jeu, le cas était, de lui-même, fort embarrassant. Sans doute, les deux guides de la Pucelle, Jean de Metz et Bertrand de Poulengy, proclamaient sa haute vertu et se déclaraient convaincus qu’elle était réellement envoyée de Dieu. 26Ils en voyaient d’ailleurs la preuve dans ce long voyage, qu’ils venaient d’effectuer si heureusement, comme elle l’avait prédit ; et dans l’annonce du désastre de Rouvray, faite par elle le jour même où il avait eu lieu. Mais, d’un autre côté, le fait d’une jeune paysanne, messagère de Dieu pour le relèvement de la France, était tellement en dehors des voies ordinaires de la Providence, que le doute s’imposait. On pouvait, on devait craindre de se trouver en face d’une aventurière, d’une folle, d’une possédée. Accueillir un tel personnage ne serait-ce point exposer la majesté royale aux moqueries du public et aux sarcasmes des ennemis ? Une extrême circonspection était donc de rigueur. Le conseil royal alla plus loin et fut d’avis de refuser l’audience.

Cependant le confesseur du roi, Gérard Machet, mieux inspiré, revint à la charge : Pourquoi éconduire cette pucelle, sans même vouloir l’entendre ? Était-elle d’ailleurs la première femme que Dieu eût inspirée ? Le roi avait-il donc oublié les révélations de Marie d’Avignon ? Après lui avoir jadis prédit les malheurs qui l’accablaient maintenant et la désolation de son royaume, cette femme ne lui avait-elle pas annoncé la venue d’une vierge guerrière, qui le délivrerait de ses ennemis ? Pourquoi Jeanne ne pourrait-elle pas être cette vierge ? — L’homme qui se noie s’accroche à tout ce qu’il trouve sous sa main ; ainsi fit le roi ; après deux jours d’hésitation, il accorda l’audience demandée.

§2. Première audience royale

L’heure, si impatiemment attendue, où elle allait inaugurer sa mission, trouva Jeanne pleine de confiance dans le succès de cette entrevue décisive ; car elle en avait ses Voix pour garant.

— Quand je dus partir, — dit-elle, — pour aller vers mon roi, il me fut dit par mes Voix :

Va hardiment ; lorsque tu seras devant le roi, il aura bon signe de te connaître et de te croire.

Comme elle se rendait au château, un soldat grossier lui tint des propos indécents, accompagnés d’horribles blasphèmes :

— Tu renies Dieu, — lui dit-elle, — et tu es si près de ta mort !

Moins d’une heure après, le misérable tombait à l’eau et se noyait.

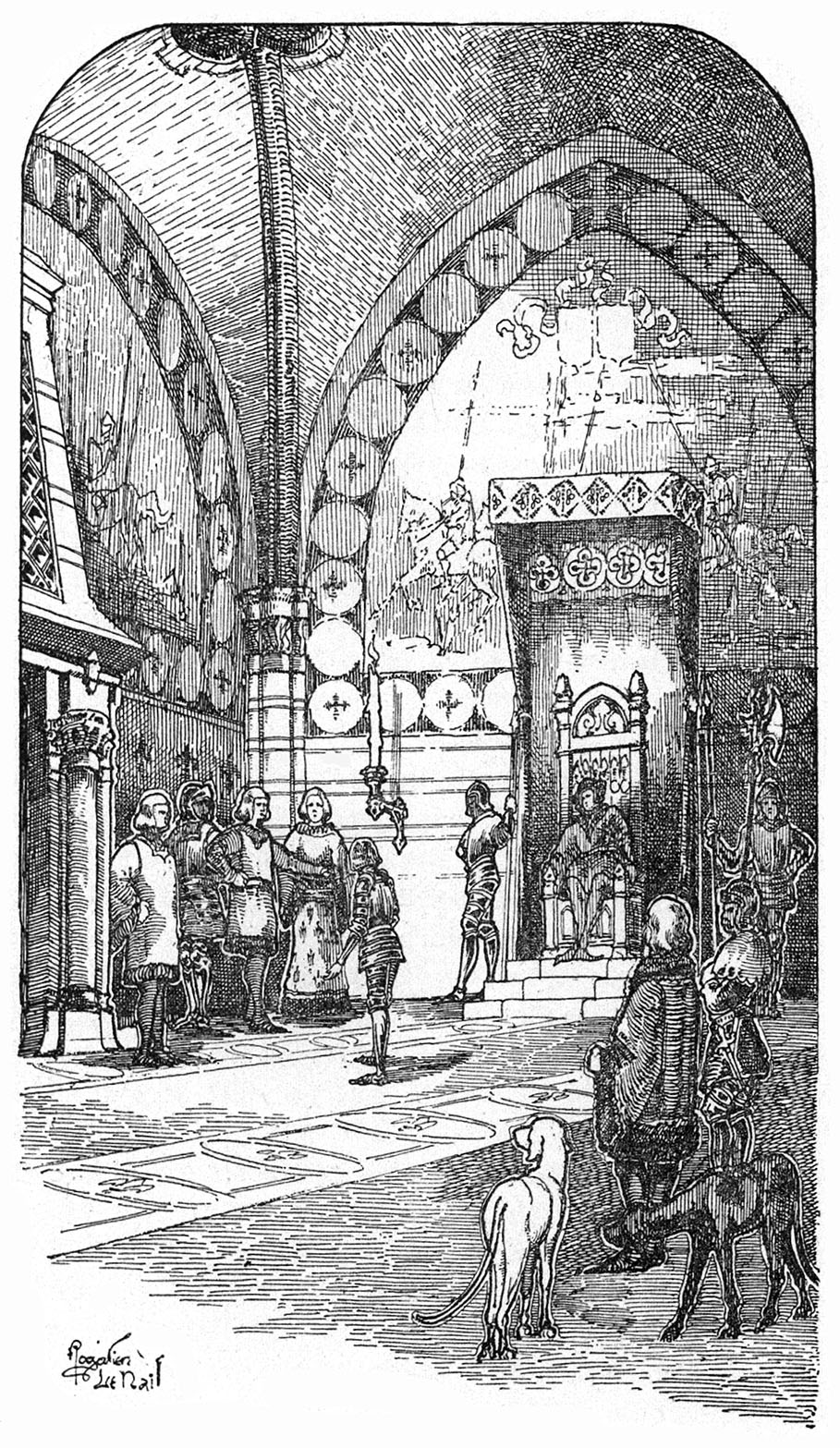

29Lorsqu’elle se présenta au château, la nuit était venue ; une cinquantaine de torches éclairaient l’immense salle où elle fut introduite ; plus de trois cents gentilshommes s’y trouvaient réunis. Elle s’avançait modestement, mais sans timidité, et promenait son regard sur cette foule brillante pour découvrir le roi. Le prince Charles de Bourbon, vêtu d’habits somptueux, vint à sa rencontre, feignant d’être celui qu’elle cherchait ; en ce moment Charles VII se dissimulait dans un groupe de courtisans. La Pucelle, sans se laisser prendre à cette ruse, alla droit vers lui, lui fit les révérences d’usage avec autant de bonne grâce que si elle eût été élevée à la cour, et lui dit en l’abordant :

— Dieu vous donne bonne vie, gentil dauphin.

Je ne suis pas le roi

, répliqua-t-il vivement. Mais elle de riposter :

— En nom Dieu, c’est vous qui l’êtes et non un autre.

Puis, elle fit elle-même sa présentation en ces termes :

— Gentil dauphin, j’ai nom Jehanne la Pucelle ; vous mande le roi des deux par moi, que vous serez sacré et couronné dans la ville de Reims, et vous serez lieutenant du roi des deux, qui est roi de France. Mettez-moi en besogne et le pays sera bientôt soulagé. Vous recouvrerez votre royaume, tout votre royaume, avec l’aide de Dieu et par mon labeur.

Elle le prit ensuite à l’écart et eut avec lui un entretien, qui se prolongea durant une heure, sous les regards étonnés des courtisans. Ce fut alors qu’elle lui donna le signe, qui devait accréditer sa mission. Elle n’eut pour cela qu’à lui rappeler une prière qu’il avait faite quelque temps auparavant, un matin, seul dans son oratoire. Le malheureux prince, écrasé sous le poids de l’adversité, en était venu à douter de la légitimité de sa naissance, à cause de la conduite dévergondée de sa mère. Dans cette cruelle incertitude, il avait adressé à Dieu cette prière : Seigneur, venez à mon secours, si je suis vraiment descendu de la noble maison de France et si le royaume me doit justement appartenir. Dans le cas contraire, qu’il vous plaise me ménager des ressources pour mener une vie privée en Espagne ou en Écosse, dont les rois sont, de toute ancienneté, frères d’armes 30et alliés des rois de France.

Le prince n’ayant jamais rien révélé à personne de sa prière et des sentiments qui l’avaient inspirée, Jeanne ne pouvait la connaître que par une révélation, preuve qu’elle était vraiment envoyée de Dieu. Elle ajouta, et ces dernières paroles furent entendues des assistants :

— Moi, le vous dis, de la part de Dieu, que vous êtes vrai héritier de France, fils du roi. Il m’envoie pour vous conduire à Reims, afin que, si vous le voulez, vous y receviez votre couronne et votre Sacre.

L’entretien terminé et la Pucelle congédiée, le roi déclara qu’elle lui avait révélé des secrets que Dieu seul pouvait connaître. Ces secrets étaient d’ailleurs de telle nature qu’ils ne pouvaient être divulgués sans porter un grave préjudice à l’honneur royal. Aussi ne furent-ils connus qu’après la mort de Charles VII, qui en avait fait part à un de ses intimes. Quant à Jeanne, elle s’était d’elle-même obligée par serment à n’en rien dévoiler. Ses juges auront beau, plus tard, la tourmenter en revenant vingt fois sur ce sujet, jamais ils ne réussiront à lui arracher un mot qui pût les mettre sur la voie.

Il n’en fut pas de même des autres circonstances de l’entrevue ; elle ne fit pas difficulté de les leur raconter ingénument, en ces termes :

— La Voix m’avait promis que le roi me recevrait assez tôt après mon arrivée. J’allai vers mon roi, qui était au château à une heure assez avancée. Il y avait dans la chambre de mon roi plus de trois cents chevaliers et de cinquante torches, sans parler de la lumière spirituelle. Quand j’entrai, je le reconnus au milieu de son entourage, sur l’indication de ma Voix, qui me le désigna. Je lui dis que je voulais aller faire la guerre aux Anglais. Avant de me mettre à l’œuvre, il eut plusieurs belles révélations. Quand mon roi eut vu le signe, je lui demandai s’il était content ; il répondit que oui. Alors, je partis et m’en allai dans une chapelle, assez près.

§3. Journées d’attente

Tout important qu’il fût, le succès de cette entrevue n’était pas décisif. Le roi avait entendu la Pucelle et avait paru content de ce qu’elle lui avait dit ; il ne la repoussait pas ; mais ni 31lui, ni son conseil n’étaient d’avis de la mettre tout de suite en besogne. La chose demandait plus ample examen. Car cette mission, qu’elle disait avoir reçue du ciel, est un fait unique, qui n’a d’analogue dans l’histoire d’aucun peuple ; elle déconcerte la pauvre raison humaine. Les Orléanais, pressés par l’ennemi, y avaient cru, eux, sans difficulté ; ayant appris le passage, à Gien, d’une pucelle, qui promettait de les délivrer, ils avaient aussitôt député vers le roi pour le prier de la leur envoyer sur-le-champ. Mais les gouvernants étaient tenus à plus de circonspection et il était de leur devoir de s’entourer de nouvelles lumières, avant de prendre une décision si grave. À cet effet, on chargea des religieux Mineurs de faire une enquête à Domrémy et on écrivit à l’archevêque d’Embrun, Gélu, ami personnel de Charles VII, pour lui soumettre le cas et demander son avis.

En attendant le résultat de ces démarches, le roi confia la Pucelle à son maître d’hôtel, Guillaume Bellier, qui lui assigna une chambre dans la tour du Coudray et la remit aux bons soins de sa femme, avec un page pour la servir. Là, comme à Vaucouleurs, elle se fit apôtre, essayant sans relâche de faire partager à ses visiteurs la foi qui l’animait. Grandes dames et seigneurs de la cour se succédaient dans sa chambre. Elle parlait à tous avec ingénuité, sans recherche aucune, mais avec tant de distinction qu’ils s’en retournaient émerveillés de l’aisance avec laquelle elle les avait entretenus de sa mission. Une commission d’ecclésiastiques fut chargée de l’interroger. Leurs questions, leurs objections, leurs arguties la fatiguaient beaucoup et lui causaient une grande peine. La pauvre enfant ne comprenait pas comment ces hommes, savants et vertueux, pouvaient soulever tant de difficultés, à propos d’un fait, qui, pour elle, était si simple et si évident. Après ces pénibles séances, elle se jetait à genoux en pleurant et se mettait en prière.

La venue du jeune duc d’Alençon apporta bientôt une heureuse diversion à ces ennuis. Entendons-le raconter son entrevue 32avec la Pucelle :

À l’arrivée de Jeanne, — dit-il, — je me trouvais à Saint-Florent. Comme je chassais aux cailles, un de mes serviteurs vint m’annoncer qu’était venue devers le roi une pucelle, qui se disait envoyée de Dieu pour chasser les Anglais et faire lever le siège d’Orléans. Cela me détermina à partir le lendemain pour aller à Chinon. J’y trouvai Jeanne en conversation avec le roi. Comme j’approchais, elle demanda qui j’étais. Le roi répondit que j’étais le duc d’Alençon. Jeanne dit alors :

Vous, soyez le très bien venu. Plus il y en aura de réunis du sang de France, mieux ce sera.Le lendemain, Jeanne vint à la messe du roi ; puis le roi conduisit la Pucelle dans un appartement, où il me retint avec le seigneur de La Trémoille et congédia les autres. Jeanne adressa alors plusieurs requêtes, dont l’une était qu’il fît donation de son royaume au roi du Ciel et qu’après cette donation le roi du Ciel ferait pour lui ce qu’il avait fait pour ses prédécesseurs et le rétablirait dans l’état d’autrefois6. L’entretien se prolongea 33jusqu’au dîner. Après dîner, le roi alla se promener dans la prairie. Jeanne y vint courir, la lance en main. Voyant avec quelle bonne grâce elle courait, je lui fis cadeau d’un cheval.

Ce naïf récit permet de saisir sur le vif les progrès que la jeune fille avait faits, en si peu de temps, dans l’estime du roi. Mais le conseil royal n’en restait pas moins perplexe. L’examen, auquel venaient de procéder quelques ecclésiastiques sans grande notoriété, étant jugé insuffisant, il fut décidé que la cour se transporterait à Poitiers, où siégeait le parlement et où résidaient des théologiens de grand renom, afin d’y soumettre la Pucelle à un nouvel examen. Quand on l’en informa, elle dit :

— En nom Dieu, j’y aurai bien à faire, mais Messire m’aidera ; or, allons de par Dieu.

37Chapitre IV Jeanne à Poitiers

§1. Nombreuses visites

À Poitiers, Jeanne fut logée dans la maison de Jean Rabateau, avocat général au parlement. Elle y reçut de nombreuses visites : grands seigneurs, ecclésiastiques, hommes de loi, militaires et bourgeois venaient à l’envi la questionner sur sa mission. À tous elle répondait avec bonne grâce et les renvoyait charmés de sa conversation distinguée et de ses manières simples et nobles. Des dames et des demoiselles lui ayant demandé pourquoi elle ne prenait pas des habits de femme.

— Je vois bien que cela vous semble étrange, — répondit-elle, — et ce n’est pas sans cause. Mais il faut, puisque je dois servir le gentil dauphin en armes, que je prenne les habits nécessaires pour cela. Et aussi, quand je serai entre les hommes, avec des habits d’homme, ils n’auront pas concupiscence mauvaise à mon sujet, et il me semble qu’en cet état, je conserverai mieux ma virginité.

Cependant, on avait mis près d’elle, pour lui tenir compagnie et l’observer, des femmes qui rendaient compte au conseil de ses actions et de ses paroles. Elle n’eut d’ailleurs rien à changer à sa conduite habituelle pour leur donner une haute idée de sa vertu. Jamais elles ne la virent oisive. Après les repas, elle se rendait à l’oratoire domestique de ses hôtes et y restait longtemps à genoux en prière. La nuit même elle se livrait à ce pieux exercice, sur son lit, implorant sans doute du ciel les lumières dont elle avait besoin pour répondre pertinemment aux terribles docteurs, qui la tenaient sur la sellette et la fatiguaient beaucoup.

§2. Jeanne en face des docteurs

38Les théologiens, chargés d’examiner la Pucelle, étaient nombreux et distingués : sans parler de l’archevêque de Reims et de l’évêque de Poitiers, on comptait parmi eux Pierre de Versailles et Pierre Turelure, qui devinrent plus tard évêques, des professeurs et docteurs en théologie, comme Jean Lombart, Jean Érault, Guillaume Aymeri, Pierre Séguin, etc., etc., et, en outre, plusieurs laïques, conseillers du roi ou membres du parlement. Les séances se tenaient dans l’hôtel de Jean Rabateau ; elles étaient publiques. Le registre, qui en renfermait les procès-verbaux, n’a pas été retrouvé ; cette perte est extrêmement regrettable ; car les dépositions des témoins, au procès de réhabilitation, n’y suppléent que très imparfaitement. Tous ces témoins s’accordent d’ailleurs à dire que la jeune fille répondait fort bien aux questions qui lui étaient posées ; avec autant de sagesse, remarquent plusieurs, qu’eût pu le faire un clerc bien instruit. Les quelques traits qu’ils citent ne sont pas de nature à démentir cette appréciation.

Miraculeusement instruite des desseins de Dieu sur elle et absolument sûre de son fait, la Pucelle prenait en pitié les arguties que lui opposait une science tout humaine.

— Je ne sais ni A ni B, — disait-elle un jour aux docteurs qui cherchaient à l’embarrasser, mais il y a ès livres de Notre-Seigneur, plus que ès vôtres.

Et une autre fois :

— Mon Seigneur a un livre, dans lequel ne lit aucun clerc, quelque parfait qu’il soit en cléricature.

— J’ai été fort examinée, — confiait-elle plus tard au duc d’Alençon, — mais je savais et pouvais plus que je ne dis aux interrogateurs.

Quand ils lui demandent pourquoi elle a quitté ses parents et est venue trouver le roi, elle répond sans hésiter :

— Je viens de la part du roi du Ciel, pour faire lever le siège d’Orléans et conduire le dauphin à Reims pour son couronnement et son Sacre, à condition qu’on me donne une compagnie d’hommes d’armes, si petite soit-elle.

Mais, lui objecte-t-on, si Dieu veut délivrer Orléans, il n’a pas besoin d’hommes d’armes ?

— Les 39hommes d’armes batailleront, reprend-elle vivement, et Dieu donnera la victoire.

Un religieux carme — bien aigre homme

, remarque le chroniqueur — lui dit tout crûment qu’on ne devait pas la croire sans un signe divin, un miracle, qui authentiquât sa mission ; conseiller au roi de lui confier des hommes d’armes, sur la seule garantie de sa parole, serait folie pure.

— En nom Dieu, — répliqua-elle, — je ne suis pas venue à Poitiers pour faire des miracles ; mais conduisez-moi à Orléans et là je vous montrerai des signes qui prouveront que je suis envoyée.

Ces interrogatoires, en se prolongeant, finirent par lui devenir odieux. Le champ en était si limité que vingt fois les mêmes questions durent lui être posées et amener sur ses lèvres les mêmes réponses. D’ailleurs, elle avait hâte d’entrer en campagne, parce qu’elle savait que sa carrière serait courte.

— Je durerai un an, guère plus, — dit-elle un jour au roi ; — on doit donc penser à bien besogner cette année.

Et on lui faisait gaspiller sottement un temps si précieux ! À la fin, sa patience étant à bout, il lui échappait des répliques vives et mordantes. Le dominicain, Pierre Séguin, qui s’exprimait assez mal, à cause de son accent limousin, s’étant avisé de lui demander quelle langue parlaient ses Voix, s’attira cette réponse :

— Meilleure que la vôtre.

Au lieu de s’en tenir là et de dévorer en silence son humiliation, il lui demanda assez sottement, sans doute pour l’humilier à son tour, si elle croyait en Dieu.

— Mieux que vous, — répliqua-t-elle.

Il est à présumer qu’il ne jugea pas à propos de pousser plus loin l’interrogatoire.

Le bon religieux ne garda pourtant pas rancune à la Pucelle ; car c’est lui-même qui, témoin au procès de réhabilitation, raconta naïvement la scène et le rôle piteux qu’il y avait joué ; il ajouta même qu’il avait vu se réaliser quatre prophéties, que Jeanne avait faites en sa présence.

§3. Conclusion de l’examen

Après tant de pénibles séances, les épreuves de la Pucelle touchaient enfin à leur terme. La conviction des juges était 40faite. On avait d’ailleurs en main le rapport des enquêteurs envoyés à Domrémy et la consultation demandée à l’évêque Gélu. En homme prudent, celui-ci était d’avis

qu’une grande méfiance était de rigueur ; qu’il fallait faire éplucher, par des personnes savantes et pieuses, l’esprit, la conduite, la croyance de la jeune fille ; ne pas cependant la rebuter ; car le bras de Dieu n’est pas raccourci et il lui est aussi facile de donner la victoire par la main d’une fille que par celle des hommes.

Dans une autre lettre, il avait recommandé qu’on continuât à lui laisser ignorer si on la croyait ou non, jusqu’à ce qu’on fût

bien acertainé de sa vie et de ses mœurs.

C’était maintenant chose faite ; on n’ignorait rien de la Pucelle ; ni ses dispositions actuelles, que tant de savants venaient de soumettre à un examen minutieux ; ni son passé : les religieux, chargés de l’enquête, n’avaient rapporté de Domrémy et de Vaucouleurs que des renseignements élogieux pour la jeune fille. En outre, une commission de dames, présidée par la belle-mère du roi, avait constaté son intégrité virginale. Il ne restait donc plus aux commissaires royaux qu’à formuler leur jugement sur cette unique question : Convient-il que le roi accepte les propositions de la jeune fille ?

Leur réponse est d’une netteté qui ne laisse rien à désirer. Elle débute ainsi :

Le roi, attendu la nécessité de lui et de son royaume…, ne doit point débouter et rejeter la Pucelle, qui se dit être envoyée de par Dieu, pour lui donner secours… Il a fait éprouver la dite Pucelle sur sa naissance, sa vie, ses mœurs, ses intentions ; il l’a fait garder avec lui pendant six semaines, pour la montrer à toutes sortes de gens, gens d’Église, gens de dévotion, gens d’armes, femmes veuves et autres ; et, publiquement et secrètement, elle a conversé avec toutes sortes de gens. En elle on ne trouve point de mal, mais, au contraire, tout bien : humilité, virginité, dévotion, honnêteté, simplesse ; et, de sa naissance et de sa vie, plusieurs choses merveilleuses sont dites comme vraies… Le roi lui a demandé un signe ; à 41quoi elle répond qu’elle le montrera devant la ville d’Orléans et pas avant, ni en autre lieu ; car ainsi lui est ordonné de par Dieu.

Le roi, attendu la probation faite de la dite Pucelle, autant qu’il lui a été possible ; … vu sa constance et sa persévérance en son propos, et ses requêtes instantes d’aller devant Orléans, pour y montrer le signe du divin secours, le roi ne la doit point empêcher d’aller à Orléans avec ses hommes d’armes ; mais il doit la faire conduire honnêtement, en espérant en Dieu. Car la dédaigner ou la délaisser, sans apparence de mal, serait… se rendre indigne de l’aide de Dieu.

Telle était, dans ses parties essentielles, la teneur du diplôme, qui ouvrait à la Pucelle la carrière, où elle allait bientôt s’illustrer, en rendant à la France d’inappréciables services. Remarquons, en passant, le magnifique éloge qu’on y fait de sa vertu : En elle aucun mal, mais tout bien : humilité, virginité, dévotion, honnêteté, simplicité. N’est-ce pas là le portrait d’une sainte ?

Des copies de cet important document furent envoyées de divers côtés. Puis, on reprit le chemin de Chinon, l’esprit allégé d’une grosse inquiétude.

§4. La Pucelle, objet de sentiments contradictoires

En choisissant, pour relever la France écrasée, une petite paysanne, pauvre et illettrée, Dieu, dont la providence dispose toute chose avec sagesse et mesure, avait d’abord pris soin de la préparer à son rôle, cinq années durant, par le ministère de sainte Catherine et de sainte Marguerite ; puis, le moment venu, il mit sur son chemin les auxiliaires dont elle avait besoin pour mener à bien sa grande entreprise ; ils sont déjà prêts et n’attendent que le moment de se déclarer et d’agir. Ce seront les futurs ouvriers de ses victoires. Mais elle a aussi déjà contre elle des adversaires puissants, qui, au lieu de la soutenir, comme 42ils devraient le faire, s’acharneront à sa perte et finalement l’empêcheront de conduire son œuvre jusqu’au bout.

Ces deux courants opposés se dessinent nettement dès le début : l’oncle Laxart, les bourgeois de Vaucouleurs, les deux guides qui ont conduit la jeune fille à Chinon, représentent le premier. Baudricourt, à Vaucouleurs ; à Chinon, La Trémoille, Regnault de Chartres et, sans doute, la majorité des membres du conseil royal appartiennent au second ; tandis que la belle-mère et le confesseur du roi, le duc d’Alençon et l’archevêque Gélu se montrent ouvertement favorables à la Pucelle.

À Poitiers, il semble bien qu’elle a rallié tous les suffrages ; s’il y a encore des opposants, du moins ils se taisent devant le concert d’admiration dont elle est l’objet. Tout d’abord, dans la haute société, on disait volontiers qu’il n’y avait, dans son fait, que rêveries d’esprit malade. Mais on tenait un autre langage quand on l’avait entendue. En effet, cette paysanne, toute simple dans sa conversation ordinaire, parlait de sa mission d’un ton si convaincu et avec une éloquence telle que les auditeurs en étaient émerveillés :

Il n’y en eut pas un, — rapporte sa chronique, — quand il s’en retournait, qui ne dît que c’était une créature de Dieu et quelques-uns pleuraient à chaudes larmes.

Le menu peuple, réduit depuis si longtemps à une misère atroce, saluait en elle avec transport l’aurore d’une délivrance prochaine. Il avait tant souffert, tant pleuré, tant prié aussi ! L’année précédente, aux États généraux, le clergé avait ordonné, pour le succès des armées du roi, des processions solennelles, le vendredi, dans toutes les églises notables du royaume. Dans le temps même que Jeanne était à Poitiers, le grand jubilé de Notre-Dame du Puy avait attiré des foules si compactes que trente-trois personnes périrent étouffées dans les remous de ces vagues humaines. Tant de prières ferventes allaient donc être exaucées, puisque Dieu lui-même prenait en main la cause de la France, dans la personne de son envoyée ! Le peuple, guidé par un instinct mystérieux, vit tout de suite en elle sa libératrice.

45Aussi, partout où elle se montrera, les masses populaires se porteront vers elle, d’un élan spontané, et c’est dans les rangs du peuple, parmi ceux qu’on appelait alors les gens du commun, qu’elle recrutera ses partisans les plus fidèles, ses auxiliaires les plus dévoués.

Tout autres étaient les sentiments des chefs de l’armée. Le roi ordonne de conduire Jeanne à Orléans ; ils sont tout disposés à obéir. Le prestige, dont elle est déjà environnée, n’est pas une force à dédaigner ; sa présence rendra peut-être courage à leurs troupes, que les défaites précédentes avaient complètement démoralisées ; peut-être attirera-t-elle sous les drapeaux de nouveaux combattants. Tel est bien, ce semble, le rôle qu’ils assignent dans leur esprit à la petite sainte. Mais qu’elle ne s’avise pas d’en sortir ; qu’elle ne prétende pas être admise à leurs conseils ou diriger les opérations militaires ; surtout qu’elle se garde de faire échec à leur autorité. Or, nous verrons bientôt comment, forte de la faveur populaire, elle réussit tout de suite à imposer sa volonté, malgré leurs résistances, et s’acquit une gloire qui les éclipsait tous ; double motif d’un ressentiment, que la prudence leur fit d’abord dissimuler avec soin, mais qui ne cessa pas de fermenter et de s’aigrir au fond de ces âmes vaniteuses.

Les chefs du gouvernement, La Trémoille et Regnault de Chartres, étaient encore bien plus mal disposés. La nouvelle campagne, qu’on allait entreprendre, bouleversait leurs plans et ils ne s’y étaient résignés que forcés par les circonstances. Le sort des armes nous avait été jusque-là si défavorable qu’ils n’avaient plus d’espoir que dans des négociations, où ils s’entendaient d’ailleurs beaucoup mieux à ménager leurs intérêts que ceux de leur maître. Détacher le duc de Bourgogne de l’alliance anglaise, telle était leur unique pensée. Cette politique pouvait se justifier, si elle avait été sagement conduite et eût eu chance d’aboutir. Malheureusement il n’en était pas ainsi. La haine et l’ambition s’unissaient ensemble pour conseiller à 46Philippe le Bon de rester fidèle aux Anglais ; car, sans eux, il ne pouvait ni venger le meurtre de son père, ni agrandir son duché au gré de sa convoitise. Que lui importait le démembrement de la France, si la meilleure partie devait lui en revenir ? Voilà ce que les deux ministres s’obstinaient à ne pas voir. Ils négociaient donc et ils négocieront longtemps encore la paix avec la Bourgogne, tandis que la Pucelle voulait l’imposer, à la pointe de la lance. Son entrée en campagne va donc déranger leurs combinaisons. Ils n’ont pas osé se déclarer contre l’avis unanime des docteurs de Poitiers et consentent à lui fournir une escorte, mais avec l’intention bien arrêtée de la surveiller étroitement et de la faire échouer, quand le moment serait venu. Ils ne réaliseront que trop fidèlement ce programme.

Chose étrange et pénible à constater ! L’homme qui était le plus directement intéressé dans l’entreprise de la Pucelle, Charles VII, est précisément celui qui semble s’y être intéressé le moins. Quels que fussent ses sentiments intimes à l’égard de la Pucelle — et il n’est pas douteux qu’ils lui furent très favorables, au début — elle n’a pas à compter sur lui : il ne fait rien et ne veut rien faire ; ses ministres sont chargés de vouloir et d’agir pour lui ; il n’a pas d’autre volonté que la leur. Ce fantôme de roi aura pour elle de grands égards, qui la laisseront profondément indifférente ; en revanche, il ne la soutiendra pas dans la lutte où elle se jette pour lui et l’abandonnera lâchement quand elle sera tombée aux mains de ses ennemis.

Notes

- [2]

La maison natale de Jeanne existe encore, avec le petit jardin où la pieuse enfant eut sa première vision. Le linteau de la porte fut remplacé par un tympan armorié, portant la date de 1481, avec cette inscription :

✝ Vive ✝ labeur ✝

✝ Vive ✝ le ✝ Roy ✝ Louis (Louis XI).Laissée plus tard dans un complet abandon, cette vénérable relique fut restaurée, au XIXe siècle, et dégagée des masures voisines.

- [3]

Aux yeux de la Pucelle, Charles VII restera le dauphin jusqu’au Sacre, qui le fera vraiment roi.

- [4]

C’est-à-dire à cette place de Vaucouleurs, directement soumise à l’autorité du roi.

- [5]

Il était alors question d’un projet de mariage entre le fils de Charles VII, le futur Louis XI, encore enfant, et la fille du roi d’Écosse.

- [6]

La nouvelle de la requête de Jeanne et de l’acquiescement du roi se répandit vite ; un clerc français, résidant à Rome, la consignait, quelques semaines seulement après l’événement, dans la narration suivante :

Un jour, la Pucelle demanda au roi de lui faire un présent ; sa prière fut agréée. Elle lui demanda alors de lui donner le royaume de France. Le roi, étonné, le lui donna, après quelque hésitation. Elle voulut même que l’acte en fût solennellement dressé et lu par les quatre secrétaires du roi. La charte rédigée et récitée à haute voix, le roi resta un peu ébahi, lorsque la jeune fille dit, en le montrant à l’assistance :

Voilà le plus pauvre chevalier du royaume.

Et après un peu de temps, en présence des mêmes notaires, disposant en maîtresse du royaume de France, elle le remit entre les mains du Dieu tout-puissant. Puis, agissant au nom de Dieu, elle investit le roi Charles du royaume de France et, de tout cela, elle voulut qu’un acte solennel fût dressé par écrit.Ce récit n’est certes pas dépourvu de charme et le rôle qu’y joue la Pucelle n’a rien que de conforme à sa nature vive, enjouée et tout imprégnée de surnaturel. On aimerait à croire qu’il est exact et que la scène s’est bien passée telle qu’elle est décrite. Malheureusement nous n’en avons pour garant que cet unique témoignage du clerc de Rome, et c’est insuffisant, parce qu’il n’est que l’écho de racontars suspects. En effet, il n’est pas téméraire de supposer que le récit d’un fait, qui s’était passé à Chinon, a bien pu, avant d’arriver à Rome, s’enrichir, en cours de route, de détails destinés à l’embellir et dus surtout à l’imagination des conteurs.