Livre II : La Vierge Guerrière

47Livre II La Vierge Guerrière

37Chapitre premier Jeanne se prépare à entrer en campagne

§1. La maison militaire

De Chinon, où elle ne fit que passer, Jeanne fut dirigée sur Tours. Afin de la faire conduire honnêtement à Orléans, selon le vœu exprimé par les docteurs de Poitiers, le roi lui fit donner une maison militaire.

Il lui fut baillé, — dit la chronique, — pour la conduire et être à sa suite, un bien vaillant et notable écuyer, Jean d’Aulon, prudent et sage ; et, pour page, lui fut assigné un bien gentil homme, Louis de Coutes, avec d’autres valets et serviteurs.

Au reste, le nombre de ses familiers fut bientôt doublé par l’arrivée de deux de ses frères, Jean et Pierre, et de ses guides de Vaucouleurs.

Une fois leur mission accomplie, Jean de Metz et Bertrand de Poulengy s’étaient rendus au pèlerinage de Notre-Dame du Puy. Là, ils avaient rencontré Isabelle Romée, à laquelle ils purent donner des nouvelles favorables de sa fille. Un religieux augustin, Jean Pasquerel, les accompagna au retour. Ils le présentèrent 48à la Pucelle, en disant : Jeanne, nous vous avons amené ce bon père ; quand vous le connaîtrez, vous lui serez bien affectionnée.

Elle répondit gracieusement qu’elle avait déjà entendu parler de lui, que sa venue lui faisait grand plaisir et qu’il serait son confesseur. À partir de ce moment, jusqu’au jour où elle fut prise, Pasquerel ne la quitta plus ; il l’entendait en confession et lui chantait la messe.

§2. L’épée de Fierbois

Jean de Metz, promu trésorier de la Pucelle, lui fit faire une armure complète, telle qu’en portaient les chevaliers, sauf qu’elle était à blanc, c’est-à-dire sans armoiries. Elle-même prit soin d’indiquer l’épée qu’elle voulait porter. Voici comment elle a raconté la chose :

— Pendant que j’étais à Tours, j’envoyai chercher une épée, qui était dans l’église de Sainte-Catherine-de-Fierbois. Je sus par mes Voix qu’elle était là. C’est un armurier de Tours qui l’alla chercher ; je n’avais jamais vu cet homme. J’écrivis aux prêtres de cette église de vouloir bien m’en faire cadeau. Elle était derrière l’autel, sous terre, pas beaucoup, à ce qu’il me semble. On l’y trouva couverte de rouille ; elle portait cinq croix. Aussitôt qu’on l’eut trouvée, les prêtres la frottèrent et la rouille tomba sans effort. Les clercs de l’endroit me donnèrent un fourreau ; les gens de Tours m’en firent aussi faire un ; l’un était de velours vermeil, l’autre de drap d’or. J’en fis faire un autre de cuir très fort. Lorsque je fus prise, je n’avais plus cette épée. Je n’ai cessé de la porter jusqu’à mon départ de Saint-Denis, après l’assaut de Paris. J’aimais beaucoup cette épée parce qu’elle avait été trouvée dans l’église de Sainte-Catherine, que j’aime beaucoup.

La découverte de l’épée de Fierbois contribua à accroître le renom de la Pucelle ; le peuple y vit un signe manifeste de l’intervention de Dieu, qui accréditait ainsi son envoyée, et la confiance s’en augmenta d’autant. Dans les combats, Jeanne laissait le plus souvent son épée au fourreau, pour éviter de répandre le sang ; elle préférait avoir en main son étendard.

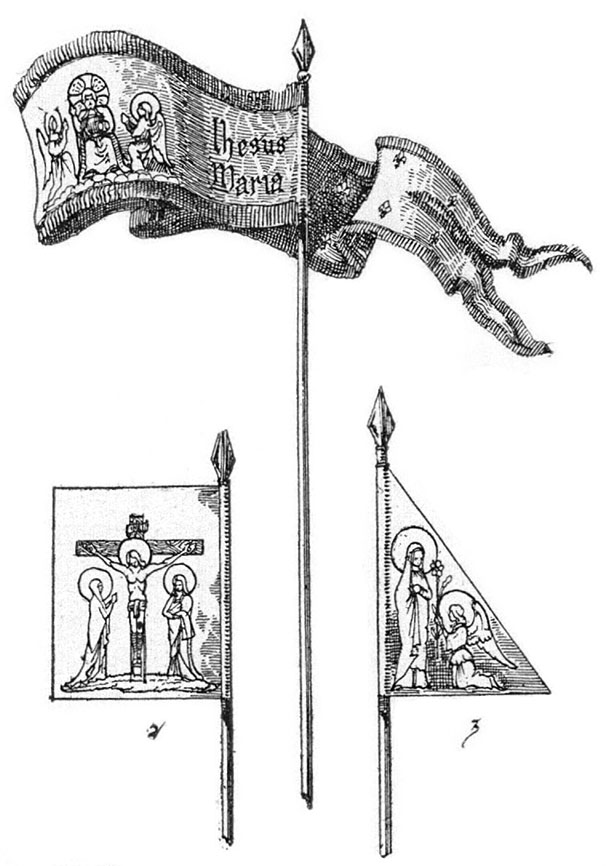

§3. L’étendard

Cet étendard portait l’image de Notre-Seigneur, peinte sur une étoffe blanche. Le Sauveur du monde y était représenté 49dans l’attitude d’un juge, les pieds posés sur une nuée, tenant, dans sa main gauche, le globe terrestre, et bénissant, de sa main droite, des lis que lui présentaient deux anges, saint Michel et saint Gabriel, agenouillés, l’un à droite, l’autre à gauche. On y lisait, inscrits en gros caractères, les deux noms les plus chers à la piété chrétienne, Jhesus Maria.

— J’avais, — dit-elle, — un étendard, dont le champ était semé de fleurs de lis ; il était de couleur blanche, en toile de boucassin, avec des franges de soie. On y lisait les deux noms, Jhésus, Maria, inscrits sur le côté. Notre-Seigneur y était représenté tenant le monde. J’y fis peindre deux anges, tels qu’ils se voient ès églises ; ils étaient là seulement pour l’honneur de Notre-Seigneur. Tout l’étendard était commandé de par Notre-Seigneur, par les Voix de sainte Catherine et de sainte Marguerite, qui me dirent :

Prends l’étendard de par le roi du Ciel et porte-le hardiment ; Dieu t’aidera.J’aimais quarante fois Plus mon étendard que mon épée. Dans les combats, je portais cet étendard, pour éviter de tuer quelqu’un. Je n’ai jamais tué personne.

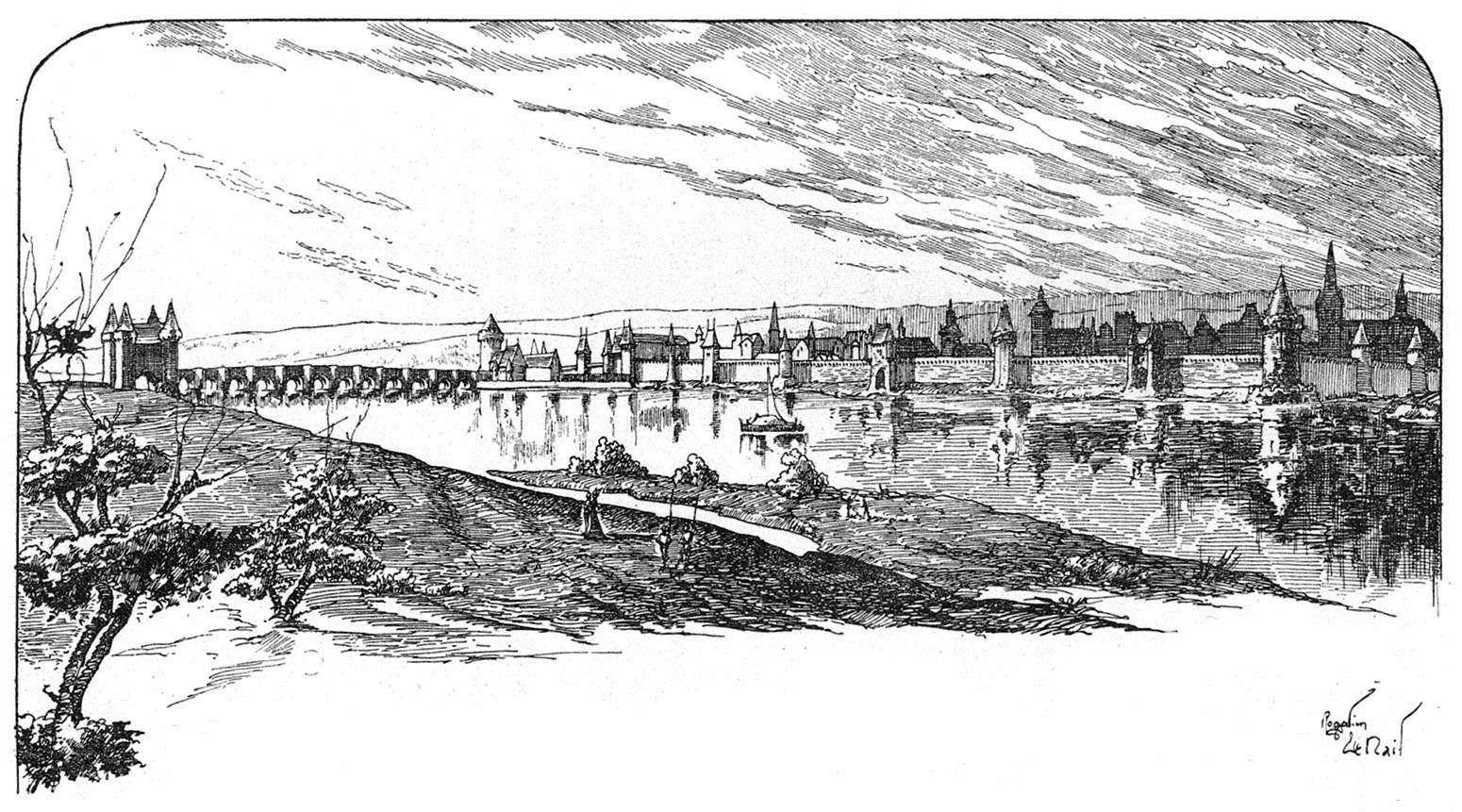

§4. Jeanne à Blois

Cependant les Orléanais, assiégés depuis sept mois, commençaient à perdre courage. Toutes leurs tentatives pour déloger les Anglais avaient misérablement échoué et la famine allait bientôt les forcer à se rendre. Ce leur fut donc un grand réconfort d’apprendre que le roi se disposait enfin à leur envoyer la Pucelle, avec une armée de secours.

Cette armée se formait, en effet, à Blois, sous la direction de l’amiral de Culant et d’Ambroise de Loré, auxquels vinrent bientôt se joindre le chancelier, Regnault de Chartres, le sire de Gaucourt, gouverneur d’Orléans, le maréchal de Boussac, le sire de Retz, le brave La Hire. On organisait en même temps un grand convoi de vivres, destiné à ravitailler la place. Pour payer ces dépenses, la belle-mère du roi avait engagé son argenterie et ses bijoux.

Les préparatifs étaient en bon train, lorsque Jeanne arriva à Blois (21 avril). Les hommes d’armes, ramas de mercenaires pillards et licencieux, lui témoignèrent d’abord une hostilité 50dédaigneuse. Que venait faire parmi eux cette jouvencelle ? Quel rôle prétendait-elle jouer ? Ils ne l’ignorèrent pas longtemps ; elle-même se hâta de les en instruire. Elle leur déclara qu’ils devaient reprendre courage, qu’elle était envoyée de Dieu au secours de la France, qu’avec eux elle délivrerait Orléans et conduirait le roi à Reims ; mais elle avait soin d’ajouter qu’ils devaient eux-mêmes se montrer dignes de la faveur céleste et, pour cela, renoncer à leurs mauvaises habitudes, se convertir sincèrement et se mettre en état de grâce par une bonne confession.

Il n’y avait guère d’incrédules, à cette époque, et les hommes auxquels la Pucelle adressait ces exhortations avaient conservé intacte la foi de leur baptême, au milieu des désordres d’une vie dévergondée. Sa parole réveilla la conscience endormie de ces natures, plutôt grossières que foncièrement perverses. Non seulement ils crurent à sa mission — ce qui ne contribua pas peu à exalter leur courage, par la pensée que Dieu combattait avec eux, dans la personne de son envoyée, — mais un grand nombre se convertirent sincèrement, au grand profit de la discipline. Pour les maintenir dans leurs bonnes dispositions, elle les réunissait deux fois par jour, avec les prêtres qui leur servaient d’aumôniers ; les rangeait devant une bannière, sur laquelle Notre-Seigneur était représenté en croix, et chantait avec eux des hymnes et de pieux cantiques en l’honneur de la Sainte Vierge. Mais elle n’accordait la faveur de prendre part à ces exercices qu’à ceux qui s’étaient confessés.

§5. Sommation aux Anglais

Pendant que la Pucelle était à Poitiers, elle avait dicté à un clerc les termes de la sommation qu’elle se proposait d’adresser aux Anglais7. À la veille d’entrer en campagne, elle jugea que 51le moment était venu de la leur envoyer et dépêcha à Orléans deux hérauts d’armes, chargés de la remettre aux chefs de l’armée assiégeante.

C’était un ultimatum en règle, formulé en termes rustiques, mais d’une précision et d’une énergie qui contrastent singulièrement avec l’âge, le sexe et la condition sociale de son auteur. Il est adressé au roi d’Angleterre d’abord, puis aux troupes d’invasion et à leurs chefs, enfin au duc de Bedford, soi-disant régent de France pour le roi d’Angleterre. Elle s’y présente comme une alliée qui vient au secours du roi Charles, vrai héritier du royaume. Mais elle a soin de déclarer que ce n’est pas de lui qu’elle tient son mandat : elle vient de par le roi du Ciel, le fils de Sainte Marie, avec mission de bouter hors de France les Anglais ; et le roi du Ciel lui enverra plus de forces qu’ils ne sauront en mener contre elle et ses bonnes gens d’armes.

52Elle est toute prête à faire la paix, s’ils veulent rendre les clefs des bonnes villes qu’ils ont forcées, payer une juste indemnité et s’en aller dans leur pays. S’ils ne veulent obéir, elle les y forcera ; car le roi du Ciel le veut. Au contraire, s’ils veulent lui faire raison, ils pourront venir en sa compagnie, là où les Français feront le plus beau fait, qui jamais fut fait pour la chrétienté.

Quelle merveilleuse assurance chez cette jeune fille de dix-sept ans ! Avait-elle donc quelque espoir que sa déclaration allait faire reculer les Anglais ? Non, sans doute ; mais, en la faisant, elle se conformait aux lois de la guerre : un nouveau belligérant, Dieu lui-même, allait se mettre en campagne contre eux ; et elle, sa mandataire, est chargée de les en avertir, afin qu’ils ne s’exposent pas aux châtiments qui les attendent, s’ils refusent de se soumettre à la volonté divine.

Aussi, lorsqu’on l’accusera, à Rouen, d’avoir dicté cette lettre par esprit de témérité et d’orgueil, elle répondra simplement :

— 55Non, je ne l’ai pas fait par orgueil ou présomption, mais par le commandement de Notre-Seigneur. Si les Anglais avaient ajouté foi à cette lettre, ils n’auraient fait que sage. Avant qu’il soit sept ans, ils s’apercevront bien de ce que je leur écrivais.

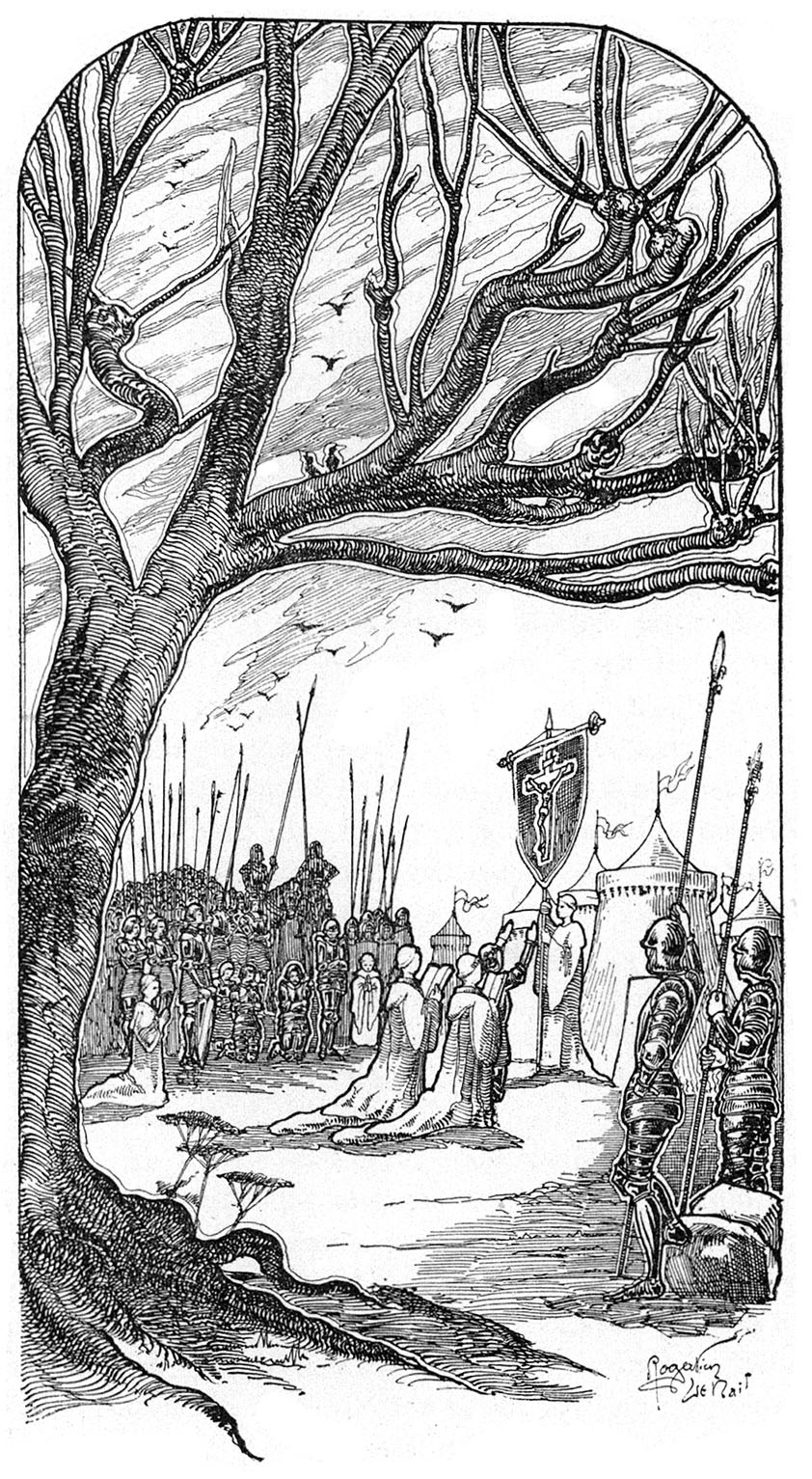

§6. Départ de Blois et arrivée devant Orléans

Le 27 avril, eut lieu le départ du convoi, destiné à ravitailler Orléans. Pour gagner cette ville, on avait le choix entre deux routes : l’une par la Beauce, sur la rive droite de la Loire ; l’autre par la Sologne, sur la rive gauche. La Pucelle avait demandé qu’on prît la première ; mais les grands chefs ne tinrent pas compte de son désir et se décidèrent pour la seconde, sans même l’en informer. Jeanne, à cheval et revêtue de son armure, attirait tous les regards.

Elle portait son harnois, — dit un chroniqueur, — aussi gentiment que si elle n’eût fait que cela tout le temps de sa vie.

Pour affirmer d’une manière sensible le caractère religieux qu’elle voulait imprimer à l’expédition, elle plaça sa bannière en tête de la colonne, devant son bataillon d’aumôniers auxquels elle fit entonner le Veni creator, lorsqu’on se mit en marche ; on aurait dit un départ de croisés.

Arrivée devant Orléans après deux jours de marche, l’armée se rangea en bataille, juste en face de la bastille Saint-Loup, où se trouvait un nombreux corps d’Anglais. Il s’agissait maintenant de faire entrer le convoi dans la ville ; la chose paraissait difficile et périlleuse ; en premier lieu, les capitaines ne se croyaient pas en état de tenir tête à l’ennemi, avec les forces dont ils disposaient ; puis, il fallait traverser la Loire, en remontant assez loin pour être à l’abri des assiégeants, et on n’avait pas de bateaux en nombre suffisant ; enfin, pour comble de malheur, le vent était contraire. Or, toutes ces difficultés auraient été évitées, si l’on avait pris la route de la Beauce, comme le voulait la Pucelle. Aussi laissa-t-elle éclater son mécontentement, lorsque Dunois, qui s’appelait alors le bâtard d’Orléans, vint à sa rencontre :

— Est-ce vous, lui dit-elle, qui êtes le bâtard d’Orléans ?

— Oui, répondit-il, et je me réjouis de votre venue.

— 56Est-ce vous, qui avez donné le conseil de me conduire par cette rive, au lieu de me faire aller droit là où sont Talbot et ses Anglais ?

— Nous avons donné ce conseil, moi et d’autres plus sages que moi, pensant que c’était le meilleur et le plus sûr.

— En nom Dieu, le conseil de Notre-Seigneur est plus sûr et plus sage que le vôtre. Vous avez cru me tromper et vous vous êtes trompés vous-mêmes. Car je vous apporte le meilleur secours qui jamais vint à chevalier ou à cité quelconque, puisque c’est le secours du roi du Ciel. Dieu ne vous le donne pas par amour pour moi ; mais, à la requête de saint Louis et de saint Charlemagne, il a eu pitié de la ville d’Orléans et n’a pas voulu que les ennemis, avec le corps du duc d’Orléans, possédassent aussi sa ville.

Aussitôt, — déclare Dunois, — et comme instantanément, le vent qui était contraire et présentait un très grand obstacle à la montée des bateaux, changea de direction et devint favorable. Les voiles furent tendues et les bateaux passèrent au delà de Saint-Loup, malgré les Anglais. Dès lors, je conçus bon espoir de Jeanne, plus que je n’en avais eu jusque-là.

Une fois les vivres introduits, l’armée avait ordre de retourner à Blois, pour en ramener un autre convoi. Jeanne se disposait à la suivre, lorsque Dunois vint la prier de passer la Loire et d’aller à Orléans, où elle était vivement désirée. Elle s’y refusa d’abord énergiquement : à aucun prix, elle ne voulait se séparer de ses compagnons d’armes ; ils étaient bien confessés, animés des meilleurs sentiments ; elle craignait que, abandonnés à eux-mêmes, ils retombassent dans le péché. Elle finit pourtant par céder à de nouvelles instances, qui lui furent faites par les chefs de l’armée ; mais elle exigea que son chapelain et les autres prêtres accompagnassent les hommes d’armes ; puis, elle insista pour que le retour se fit cette fois par la Beauce, assurant que les Anglais n’y mettraient pas obstacle.

§7. Entrée de Jeanne à Orléans

De Chécy, où elle débarqua, la Pucelle gagna le château de Reuilly. Elle y resta jusqu’au soir, parce que le gouverneur avait 57arrêté que,

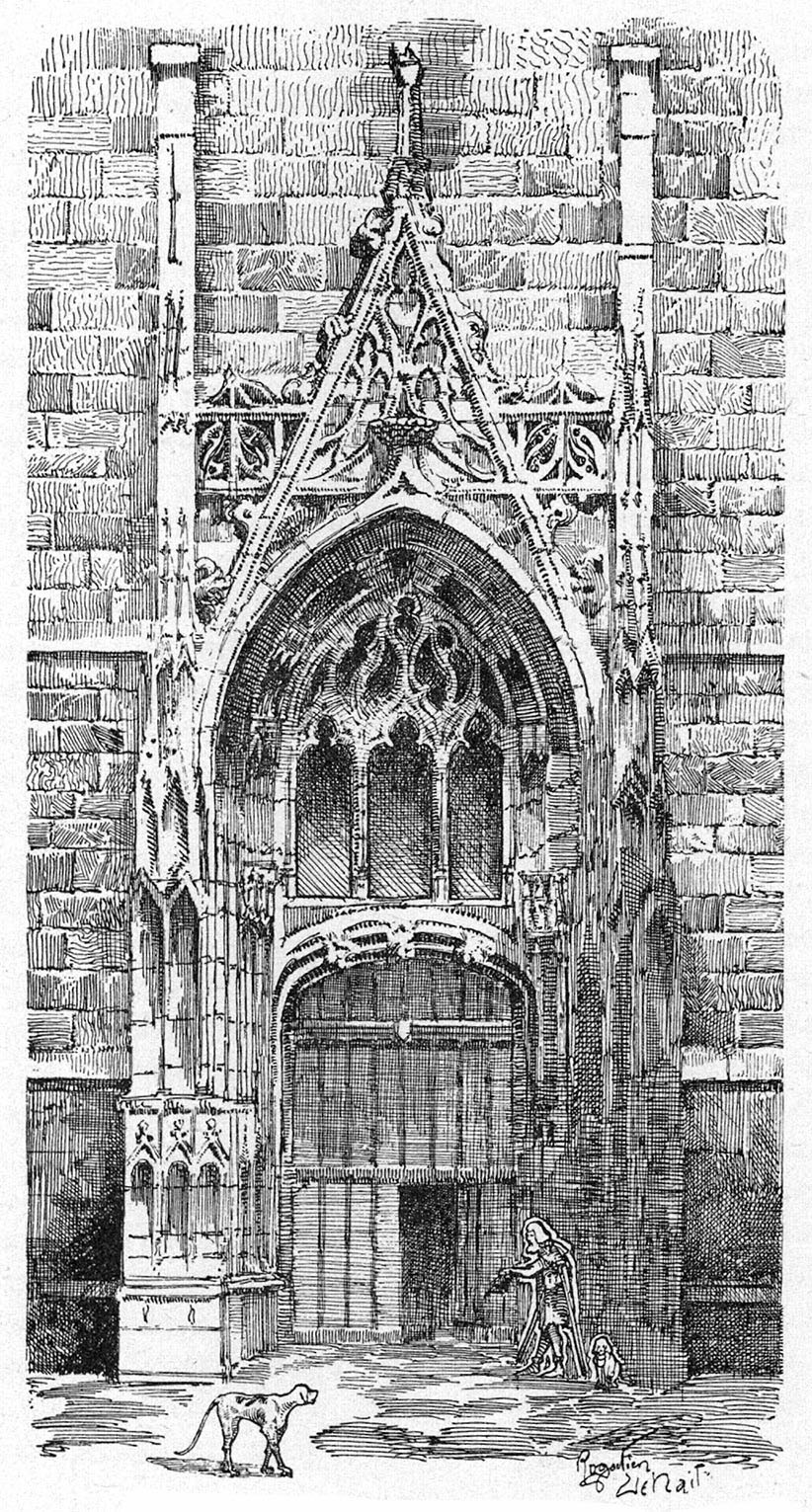

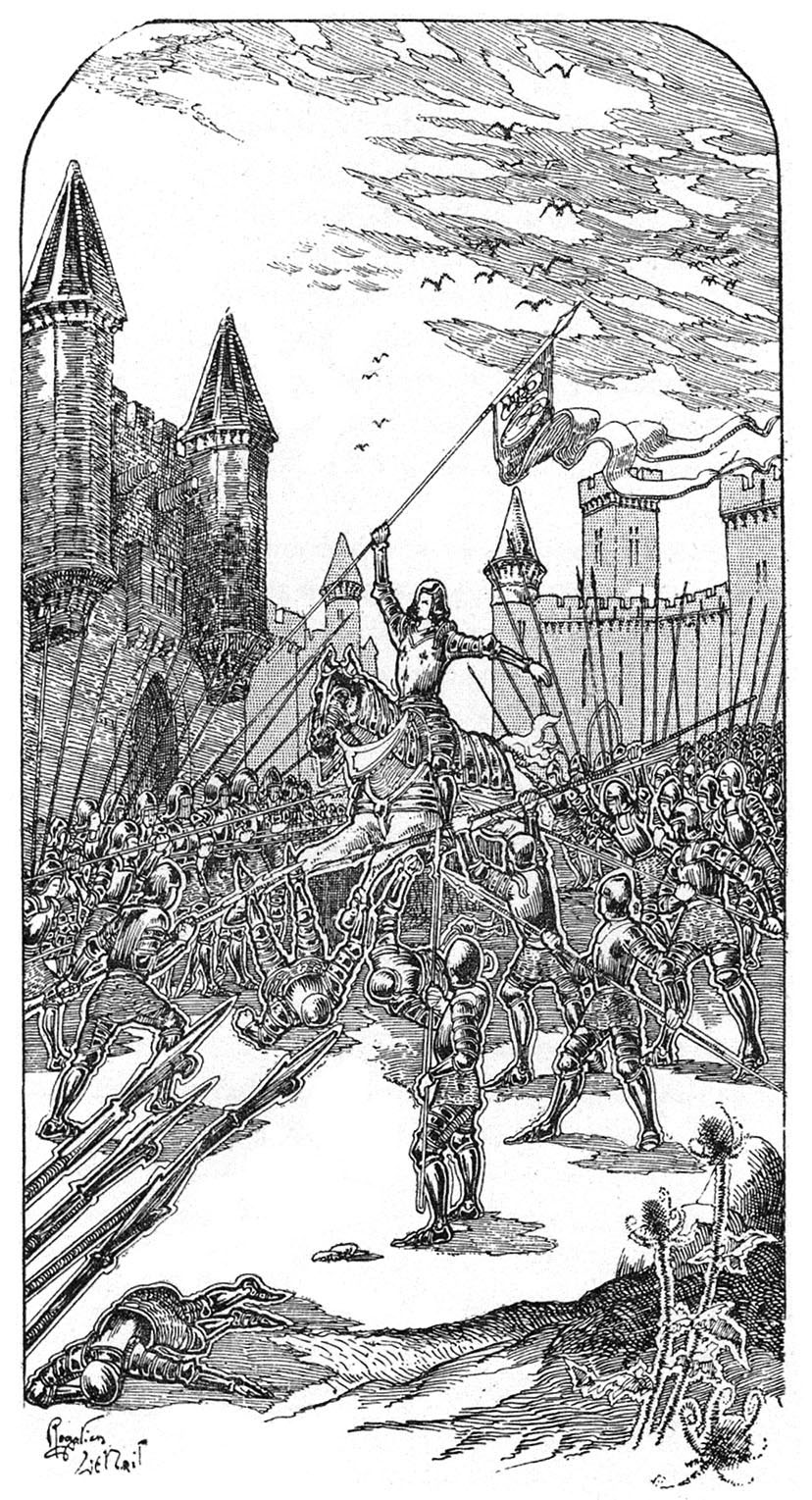

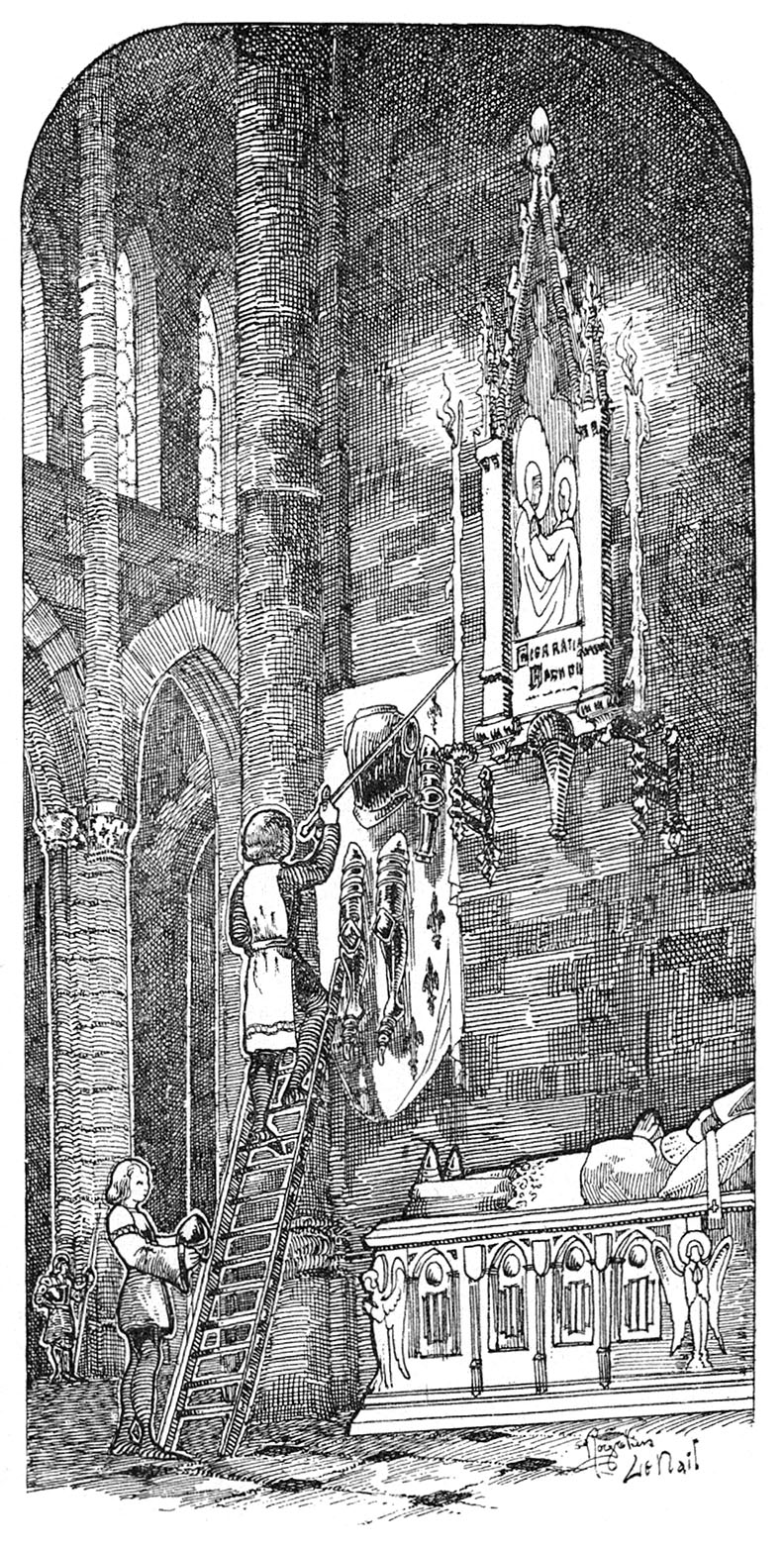

pour éviter le tumulte du peuple, elle n’entrerait à Orléans qu’à la nuit. Sur les huit heures, la Pucelle entra à Orléans, armée de toutes pièces, montée sur un cheval blanc. Elle faisait porter devant elle, son étendard. Elle avait, à sa gauche, le bâtard d’Orléans, armé et monté richement. Après venaient plusieurs autres nobles et vaillants seigneurs, sans compter quelques-uns de la garnison et aussi des bourgeois d’Orléans, qui lui étaient allés au devant.

D’autre part, vinrent la recevoir les autres gens de guerre, bourgeois et bourgeoises, portant grand nombre de torches et faisant autres signes de joie, comme s’ils avaient vu Dieu descendre parmi eux. Ils se sentaient déjà tout réconfortés et comme désassiégés par la vertu divine qu’on leur avait dit être en cette simple Pucelle, qu’ils regardaient moult affectueusement, tant hommes et femmes que petits enfants. Et il y avait très merveilleuse presse à toucher au cheval sur lequel elle était, tellement que l’un de ceux qui portaient des torches s’approcha tant de son étendard que le feu y prît. Mais elle frappa son cheval des éperons et le tourna jusqu’à l’étendard dont elle éteignit le feu aussi gentiment que si elle eût longtemps suivi les guerres. Ce que les gens d’armes tinrent à grande merveille et les bourgeois d’Orléans aussi.

Ils l’accompagnèrent au long de leur ville, montrant très grande allégresse et tous la conduisirent avec très grand honneur, jusque auprès de la porte Renard, en l’hôtel de Jacques Boucher, pour lors trésorier du duc d’Orléans, où elle fut reçue avec très grande joie, avec ses deux frères et les gentilshommes de sa maison. (Journal du Siège d’Orléans.)

Le chroniqueur, à qui nous devons cette relation si vivante, a pourtant omis un détail, qui ne laisse pas d’avoir son importance.

Avant tout, — rapporte un témoin de cette entrée triomphante, — elle voulut se rendre à l’église cathédrale, offrir ses adorations à Dieu, son créateur.

Jacques Boucher lui avait fait préparer un souper copieux ; 58elle n’y toucha pas et se contenta de quelques bouchées de pain, trempées dans du vin, étendu d’eau. Cette nuit-là et toutes celles qu’elle passa à Orléans, elle partagea son lit avec la fille de son hôte, enfant de sept à huit ans.

§8. La Pucelle, terreur des Anglais et réconfort des Français

Le lendemain (samedi 30 avril), l’un des hérauts d’armes de la Pucelle, vint lui rendre compte du résultat de sa mission : après avoir pris connaissance de la lettre qu’il lui avait remise, Talbot était entré dans une violente colère et avait vomi contre la sainte enfant les injures les plus grossières, l’appelant vachère, ribaude, sorcière, et il menaçait de la faire brûler vive, si elle tombait entre ses mains. De plus, il avait retenu prisonnier l’autre héraut et déclarait qu’il allait le faire périr dans les flammes. Il n’osa pourtant pas exécuter sa menace, par crainte de justes représailles.

Le même jour, Jeanne se rendit au boulevard Belle-Croix, qui était au milieu du pont, à une faible distance des Tourelles, occupées par les Anglais ; de là, elle leur cria d’avoir à s’en aller en paix, sinon qu’ils auraient terriblement à s’en repentir. Ils ne répondirent que par des outrages et des menaces. Le lendemain, elle recommença à faire la même sommation sur un autre point ; le résultat fut pareil.

Mais, sous ce dédain affecté des soldats anglais se cachait un autre sentiment, qu’ils n’auraient pas osé avouer. En réalité, la venue de cette mystérieuse Pucelle, dont la renommée était arrivée jusqu’à eux, les avait jetés dans une vague inquiétude. Puisque les Français la vénéraient comme l’envoyée de Dieu, elle ne pouvait être pour eux qu’un suppôt du diable, une redoutable sorcière, capable de les détruire par ses enchantements. De là, une crainte superstitieuse, qui ira toujours croissant, et qui déjà paralyse leurs cœurs. Dunois le constate et son témoignage est confirmé par plusieurs autres :

Tandis que précédemment, — dit-il, — deux cents Anglais mettaient en fuite huit cents ou mille Français, à partir de cette heure, il suffit de quatre ou cinq cents combattants français pour tenir tête quasi 59à toute la puissance anglaise. Les assiégeants n’osaient plus sortir de leurs refuges et de leurs bastilles.

On est quelque peu étonné de voir le sage Bedford lui-même partager les idées superstitieuses de ses soldats ; mais son témoignage n’en a que plus de valeur. Voici comment il s’exprime dans un rapport, qu’il adressait à son roi, cinq ans plus tard :

Notre peuple se trouvait fort nombreux à Orléans et, selon moi, ses malheurs eurent pour cause ses propres fautes et ses erreurs. On eut le tort de croire à un suppôt de l’enfer, nommé la Pucelle, et d’en avoir peur. Elle usait d’enchantements et de sorcellerie. Par l’effet de ces procédés, le nombre de vos partisans diminua ; le courage de ceux qui restaient disparut, en même temps que s’augmentait le nombre et la vaillance de vos ennemis.

Le jugement porté sur la Pucelle par le noble duc a beau être le contre-pied de la vérité, il n’en reste pas moins établi, de son propre aveu, que les défaites des Anglais eurent pour cause déterminante l’intervention de la jeune inspirée.

En même temps qu’elle jetait la terreur parmi les ennemis, Jeanne relevait le courage des Orléanais, en faisant passer dans leurs âmes la foi dont elle était animée. Elle les exhortait à prier et leur prédisait la délivrance prochaine. Ces pauvres gens, exténués de misère et presque désespérés, buvaient ses paroles avec délices :

Ils ne pouvaient se saouler de la voir, — dit un chroniqueur.

Le dimanche, 30 avril, ils se portèrent en foule devant l’hôtel où elle logeait, la réclamant à grands cris. Elle se rendit volontiers à leur désir, monta à cheval et fit une longue promenade à travers la ville, au milieu d’acclamations enthousiastes. L’affluence était telle que les chevaliers de son escorte avaient peine à se frayer un passage. Tout le monde admirait la bonne grâce et l’aisance de ses manières. Elle prenait ainsi, tout doucement et jour par jour, un prestige devant lequel les grands chefs devront s’incliner, de gré ou de force ; car le peuple, témoin et victime de leur impuissance durant ces six mois de siège, ne connaîtra plus d’autre chef que la Pucelle.

60Le lundi, elle monta à cheval, pour protéger la sortie de Dunois qui s’en allait à Blois presser le retour des troupes. Quand on eut dépassé les bastilles anglaises, elle s’arrêta quelque temps, avec sa suite ; puis, voyant que l’ennemi ne bougeait pas, elle rentra en ville et se rendit à la cathédrale, où elle assista aux vêpres. Le lendemain, elle prit part à une procession solennelle, que l’on faisait pour demander à Dieu la levée du siège. Enfin, le mercredi, 4 mai, elle se porta, de grand matin, au devant du convoi de Blois, avec une nombreuse compagnie de gens d’armes. Il ne tarda pas à arriver et franchit les portes de la ville sous les yeux des Anglais, qui n’avaient pas osé se montrer.

À partir de ce moment, les événements vont se précipiter avec une rapidité prodigieuse. Le soir de ce même jour, Jeanne annonçait à son chapelain qu’avant cinq jours le siège serait levé et qu’il ne resterait pas un Anglais devant la ville.

61Chapitre II Délivrance d’Orléans (4-8 mai)

§1. Prise de la bastille de Saint-Loup

Après avoir assisté à l’entrée du convoi, la Pucelle avait regagné son hôtel. Dunois vint l’y trouver et lui apprit qu’on attendait l’arrivée prochaine d’une troupe anglaise, envoyée de Paris, sous la conduite de Fastolf, pour renforcer l’armée de siège. Loin de l’alarmer, cette nouvelle parut la réjouir :

— Bâtard, bâtard, — dit-elle gaiement au jeune capitaine, — en nom Dieu, je te commande qu’aussitôt que tu sauras la venue de Fastolf, tu me le lasses savoir ; car, s’il passe sans que je le sache, je te ferai ôter la tête.

Il lui dit de ne pas s’inquiéter, qu’il la ferait avertir.

Lorsqu’il l’eut quittée, elle se jeta sur un lit pour prendre un peu de repos. À peine avait-elle fermé les yeux qu’elle se réveille soudain et se lève d’un bond, en s’écriant :

— En nom Dieu, nos gens ont beaucoup à besogner ; mon Conseil m’a dit d’aller contre les Anglais, mais je ne sais pas si c’est contre ceux des bastilles ou contre Fastolf, qui vient les ravitailler.

Son incertitude ne fut pas longue ; car, tandis qu’elle se faisait armer à la hâte, la rumeur de la rue lui apprit qu’on se battait à la bastille de Saint-Loup et que les Français y étaient bien malmenés. Elle descend précipitamment et, rencontrant son page, lui crie :

— Ha ! sanglant garçon, tu ne me disais pas que le sang de France était répandu !

Puis elle saute à cheval, saisit son étendard, qu’on lui fait passer par la fenêtre et s’élance au grand galop vers le lieu du combat. 62Elle s’arrêta pourtant à la vue d’un blessé qu’on emportait, et dit, d’une voix émue :

— Jamais je n’ai vu couler sang de Français, sans que mes cheveux se dressassent sur ma tête.

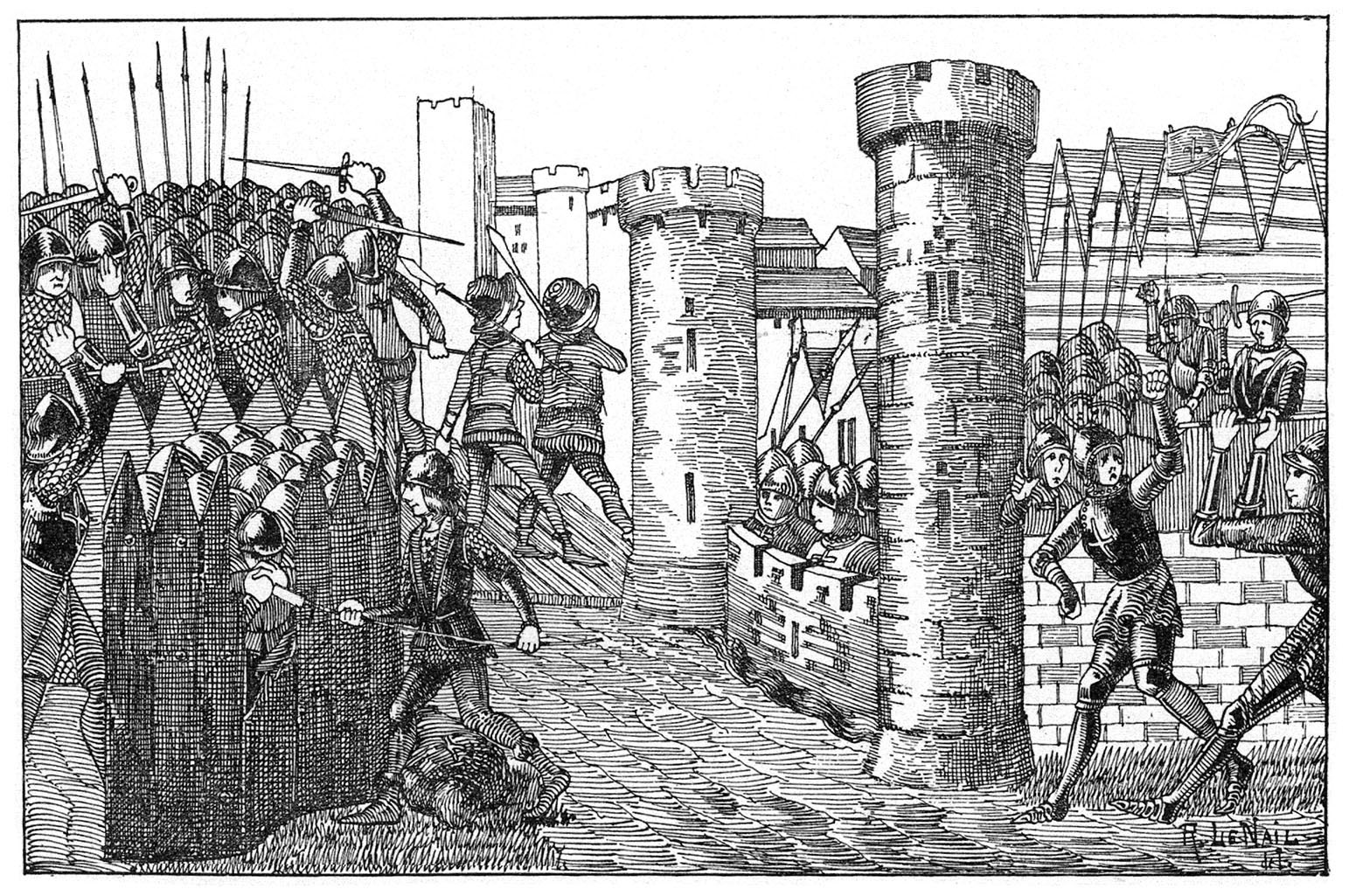

Voici ce qui s’était passé en son absence : certains capitaines, désireux de se signaler, avaient rassemblé à la hâte un nombre assez considérable d’archers et de gens de la milice urbaine ; avec cette troupe improvisée, ils étaient allés donner l’assaut à la bastille de Saint-Loup. Cette imprudence allait leur coûter cher. La bastille, bien fortifiée, était défendue par une garnison nombreuse, largement pourvue de munitions. Repoussés avec perte, ils étaient en fort mauvaise posture, lorsque l’arrivée de la Pucelle vint ranimer le courage des combattants et les décida à tenter un nouvel effort. Elle s’élança avec eux à l’assaut et, malgré la vaillance de ses défenseurs, le fort fut pris et la garnison passée au fil de l’épée, sauf une quarantaine de prisonniers. Tant de sang répandu assombrit la joie que ce premier triomphe causait à la Pucelle ; elle se lamentait sur le sort de ces pauvres gens qui avaient eu le malheur de mourir sans confession. Car toujours battit en elle, même au milieu du carnage, le cœur compatissant de la femme et de la sainte.

§2. Conseil de guerre

Le lendemain (jeudi, 5 mai, fête de l’Ascension), le gouverneur Gaucourt réunit les principaux chefs de l’armée en conseil de guerre, dans l’hôtel du chancelier d’Orléans. La Pucelle n’y avait pas été convoquée. Ce fut seulement quand tout fut terminé qu’on la fit venir, soi-disant pour l’informer des résolutions prises ; mais le chancelier, qui craignait quelque indiscrétion de sa part, en dissimula les plus importantes. Elle s’en aperçut et riposta sèchement :

— Dites ce que vous avez conclu ; je cèlerai bien plus grand secret que celui-là,

et elle allait et venait dans la salle. Pour apaiser ce juste ressentiment, le bâtard d’Orléans se hâta d’intervenir : Jeanne, dit-il, ne vous courroucez pas, on ne peut tout dire à la fois. Ce que vous a dit le chancelier est vrai ; mais il y a autre chose

; et il lui fit part des décisions prises.

63Elle avait aussi formé un projet, qu’elle leur communiqua : attaquer ce jour-là une autre bastille, afin de mettre à profit l’enthousiasme que le succès de la veille avait inspiré aux assiégés et la stupeur qu’il avait causée aux ennemis. Les généraux s’y refusèrent, sous prétexte qu’il ne convenait pas à des chrétiens de se battre en une fête si solennelle ; mais, en réalité, pour des motifs bien moins élevés ; il leur répugnait surtout de paraître céder à un caprice de jeune fille sans expérience. Elle n’insista pas et les choses en restèrent là.

La solennité de l’Ascension ne lui était certes pas indifférente. Elle s’était confessée et avait communié le matin. Dans le courant du jour, elle fit publier à nouveau que personne n’eût la témérité d’aller au combat sans avoir purifié sa conscience par une bonne confession, parce que le péché ferait perdre la bataille ; elle-même refuserait de marcher avec des pécheurs endurcis.

§3. Dernière sommation aux Anglais

L’après-midi, elle voulut tenter une dernière démarche pacifique auprès des Anglais qui occupaient le fort des Tourelles. Elle se rendit donc au boulevard Belle-Croix, à portée de la voix du poste ennemi, où elle fit lancer une flèche, l’archer criant en même temps :

— Lisez, il y a des nouvelles.

En effet, la flèche portait une lettre ainsi conçue :

Vous, hommes d’Angleterre, qui n’avez nul droit dans ce royaume de France, le roi des cieux vous a ordonné et vous mande par moi, Jeanne la Pucelle, que vous quittiez vos forts et rentriez dans vos parages ; faute de quoi je vous ferai un tel hahay qu’il en sera perpétuelle mémoire. C’est pour la troisième et dernière fois que je vous écris ; je ne vous écrirai plus. — Jhésus, Maria.

Jeanne la Pucelle.

En post-scriptum :

Je vous aurais envoyé cette lettre plus honnêtement, mais vous retenez mes hérauts. Vous avez retenu mon héraut Guyenne. Veuillez me le renvoyer et je vous renverrai quelques-uns de vos gens, pris au fort Saint-Loup ; car tous ne sont pas morts.

Les soldats anglais répondirent par des injures immondes, qui firent rougir la pudique enfant et lui arrachèrent des larmes. Dans ce moment de pénible désarroi, elle eut recours à la prière, 64son refuge habituel, et ne tarda pas à montrer un visage rasséréné, parce qu’elle avait eu, disait-elle, des nouvelles de son Seigneur.

§4. Prise du fort des Augustins

Le jour suivant (vendredi, 6 mai), Jeanne se leva de grand matin, se confessa et assista à la messe, puis rejoignit le gros de l’armée. Après avoir traversé la Loire, on se dirigea vers le fort de Saint-Jean-le-Blanc, dans l’intention de le prendre d’assaut ; il était vide ; ses défenseurs l’avaient abandonné et étaient allés renforcer les garnisons des autres bastilles.

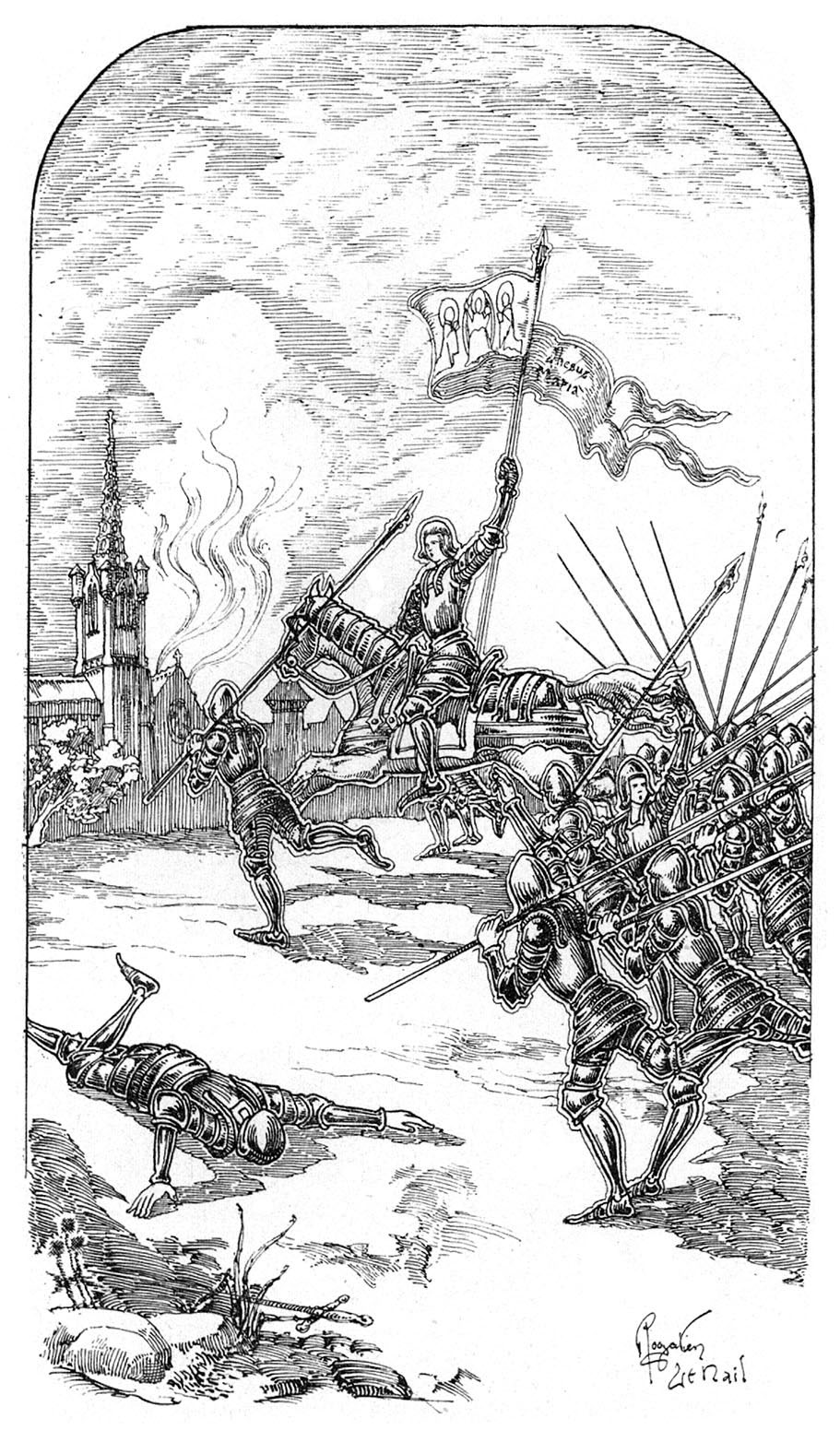

On se porta alors vers le fort des Augustins. La Pucelle marchait en tête, avec une poignée d’hommes. Elle venait de planter son étendard sur le boulevard, lorsque, se retournant, elle s’aperçut qu’elle était seule ; ses gens avaient lâché pied, effrayés par les formidables hourras que poussaient les Anglais, sortis de leurs repaires. Après s’être quelque peu éloignée pour rallier les fuyards,

tout soudain, — dit un chroniqueur, — elle se tourna vers les ennemis et, quoique ayant peu de gens avec elle, elle leur fit visage, marcha à leur rencontre à grands pas, son étendard déployé. Les Anglais en furent, par la volonté de Dieu, si épouvantés qu’ils prirent laide et honteuse fuite. Les Français se retournèrent alors et se mirent à leur donner la chasse, les poursuivant jusques à leurs bastilles, où ils se retirèrent à grande hâte. À cette vue, la Pucelle fixa son étendard devant la bastille des Augustins, sur les fossés du boulevard, où le sire de Rais vint incontinent la joindre. Le nombre des Français alla toujours croissant, en sorte qu’ils prirent d’assaut la bastille des dits Augustins, où, en très grande multitude se trouvaient des Anglais, qui furent tous tués. Il y avait aussi foison de vivres et de richesses. Parce que les Français se montraient trop avides de pillage, la Pucelle y mit le feu et tout fut brûlé.

Quand la nuit fut venue, ses gens la ramenèrent à son hôtel, harassée de fatigue, blessée au pied par une chausse-trape et néanmoins bien résolue à donner l’assaut, le lendemain, au fort des Tourelles.

§5. Jeanne résiste aux chefs de l’armée

67Jeanne venait de souper, lorsqu’elle reçut la visite d’un envoyé des grands chefs de l’armée, chargé de lui communiquer les décisions qu’ils avaient prises en conseil : satisfaits, pour le moment, des succès obtenus, et ne disposant, disaient-ils, que d’un nombre insuffisant de troupes, ils avaient résolu, avant d’entreprendre autre chose, d’attendre de nouveaux secours du roi, et, en tout cas, de ne pas faire de sortie le lendemain. À cette nouvelle, Jeanne bondit d’indignation.

— Vous avez été à votre conseil, — dit-elle au messager, — et j’ai été au mien. Croyez que le conseil de mon Seigneur s’exécutera et tiendra et que le conseil des hommes s’évanouira.

Puis, se tournant vers son chapelain :

— Demain, levez-vous au premier jour, plus matin encore qu’aujourd’hui et faites du mieux que vous pourrez. Tenez-vous toujours près de moi ; car demain, j’aurai beaucoup à faire, beaucoup plus que je n’eus jamais de ma vie. Demain, le sang jaillira de mon corps, au-dessus du sein8.

Les chefs de l’armée, dûment avertis de ses projets, résolurent de s’opposer par la force à toute sortie et le gouverneur lui-même, Gaucourt, se chargea de garder la porte et de faire respecter la consigne. Ainsi, le conflit est inévitable : la Pucelle s’est engagée à exécuter les ordres de son Seigneur et elle les exécutera, coûte que coûte.

Désormais sa volonté va s’imposer à tous, pour le plus grand bien de la France. Un contemporain, Jean Chartier, historiographe de Charles VII, le constate en ces termes :

Bien souvent, le Bâtard et les autres seigneurs s’abouchaient pour aviser à ce qu’il y avait à faire et, quelque conclusion qu’ils prissent, quand Jeanne la Pucelle arrivait, elle concluait tout à l’opposite, quasi contre toutes les opinions des chefs de guerre ; de 68quoi toujours lui en prenait bien. Il ne se fit pas chose, dont il faille parler, que ce ne fût sur l’entreprise de Jeanne. Elle allait toujours armée de toutes pièces, quoique ce fût contre la volonté des mêmes gens de guerre. Elle montait sur son coursier tout armée, aussi prestement que chevalier qui fut en cour de roi ; ce dont les gens de guerre étaient ébahis et courroucés.

Il est bien évident qu’elle leur portait ombrage.

Le samedi, 7 mai, Jeanne se confessa et communia à une messe matinale. Rentrée à son hôtel, elle y reçut une députation des bourgeois d’Orléans ; eux aussi avaient tenu conseil et pris des résolutions. Craignant sans doute que la Pucelle eût renoncé à la sortie projetée, à cause de la défense des chefs de guerre, ils venaient la sommer d’accomplir sans délai la charge qu’elle avait de par Dieu et de par le roi. La requête de ces bons bourgeois répondait si bien à ses plus chers désirs qu’elle en fut toute réjouie :

— En nom Dieu, je le ferai, — leur dit-elle, — et qui m’aime me suive.

Comme elle se disposait à sortir, on lui apporta une belle alose :

— Gardez-la pour ce soir, — dit-elle aux gens de la maison ; — je vous amènerai un godon9 qui en mangera sa part.

Elle ajouta :

— Je repasserai par dessus le pont.

La chose paraissait impossible ; car il avait été coupé par les Anglais, sur une assez grande longueur.

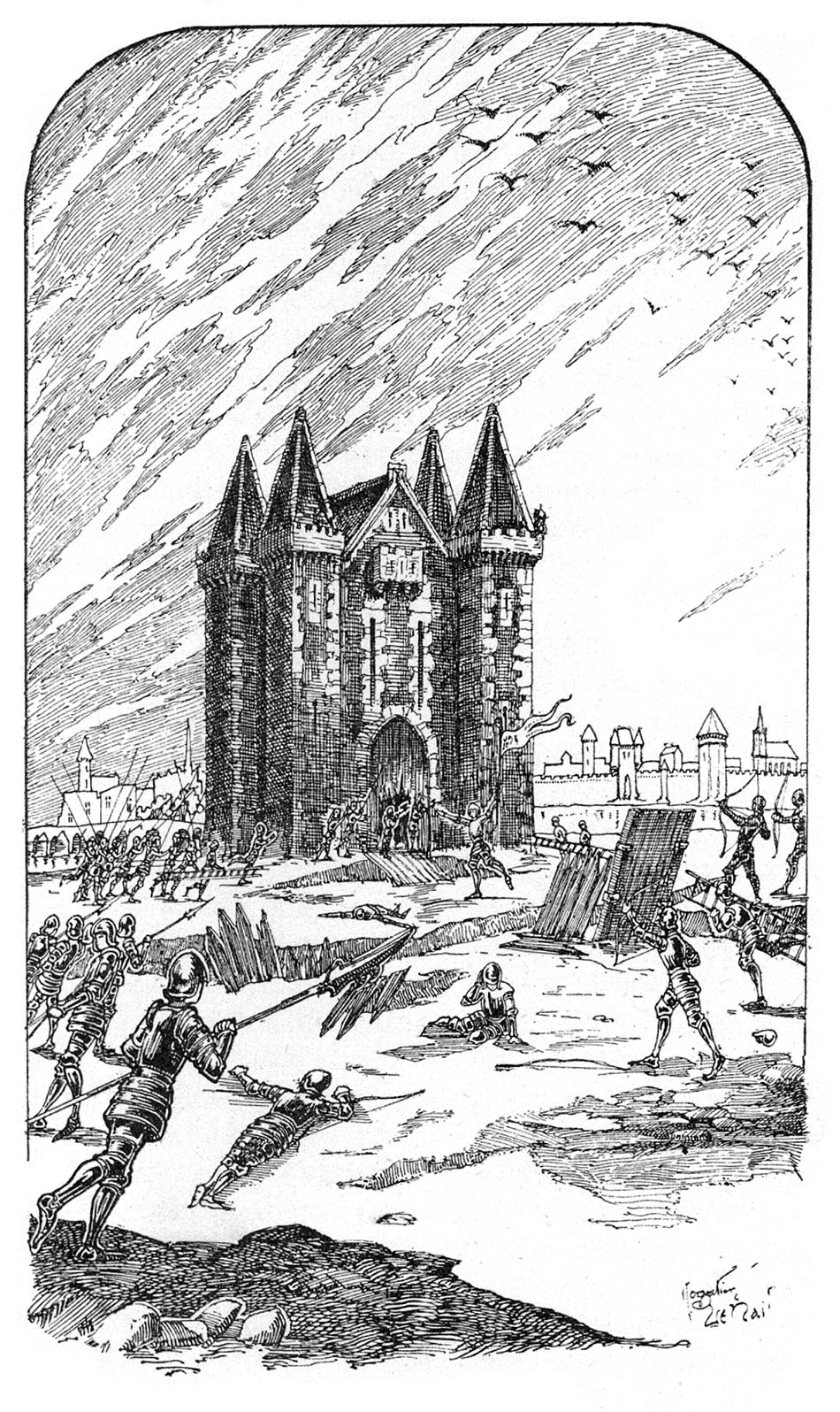

Le gros de la troupe, que conduisait la Pucelle, appartenait à la milice communale ; ils amenaient des canons, des couleuvrines, des échelles et autres engins de guerre ; tous étaient pleins d’ardeur et de confiance. Arrivés devant la porte de Bourgogne, ils la trouvent fermée et gardée par des hommes d’armes ; le gouverneur est là, qui refuse de l’ouvrir. La Pucelle s’approchant alors lui crie :

— Méchant homme ! que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, les hommes d’armes passeront et ils seront victorieux, comme ils l’ont déjà été.

Ils passèrent en 69effet et le sire de Gaucourt, bousculé par cette avalanche humaine, fut trop heureux de s’en tirer sain et sauf ; il avait craint pour sa vie.

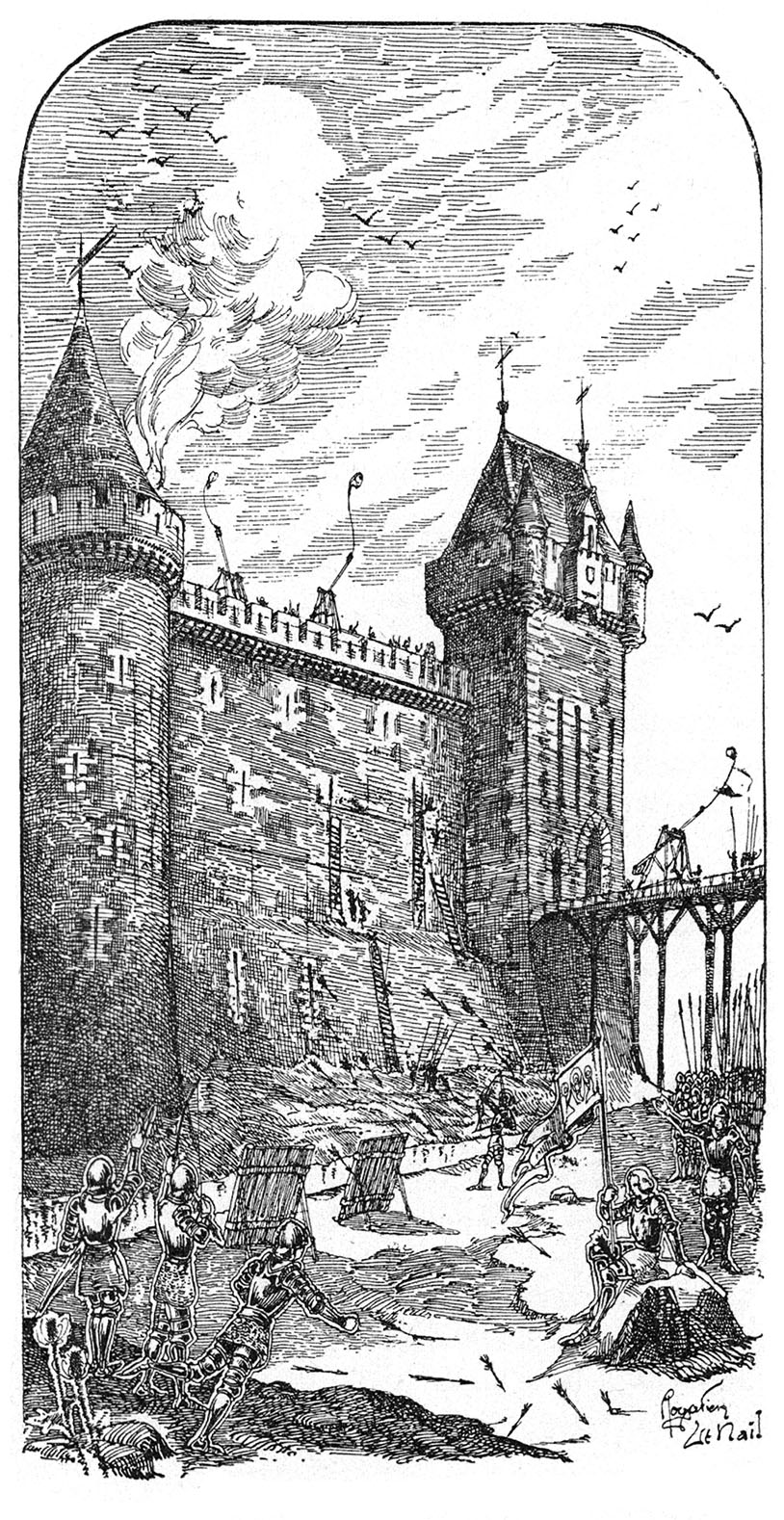

§6. Prise des Tourelles

Le fort des Tourelles, vers lequel la Pucelle se dirigeait, était un solide bâtiment, assis sur le pont, non loin de l’extrémité qui touchait à la Sologne. Les Anglais ne s’en étaient emparés, au début du siège, qu’au prix de grandes pertes ; deux cent quarante des leurs avaient été tués dans une première attaque, qui avait été repoussée. Quand ils s’y furent une fois installés, ils n’avaient rien négligé pour le mettre dans le meilleur état de défense : une large coupure, pratiquée dans le pont, l’isolait de la ville ; d’autre part, ils avaient puissamment fortifié le boulevard, élevé sur la rive solognote, qui en défendait les approches.

Ce boulevard était environné d’un fossé de quatre-vingts pieds de large et communiquait avec le fort par un pont-levis. La garnison, forte de cinq à six cents hommes d’élite, était commandée par de vaillants officiers, lord Moleyns, lord Poynings, Glasdale, etc. Elle était abondamment pourvue d’armes et de munitions. Telle était la formidable position qu’il s’agissait d’enlever.

L’attaque du boulevard commença au lever du soleil et fut poussée avec une vigueur et une ténacité extraordinaires. Il fallut d’abord combler le fossé, en y jetant des fascines, sous les traits de l’ennemi ; la matinée fut employée à ce travail ingrat. Vers midi, au moment où la Pucelle dressait la première échelle, elle fut atteinte d’un trait, qui la traversa de part en part, entre l’épaule et le cou. La douleur lui fit d’abord verser des larmes ; mais bientôt elle arracha elle-même le trait. Des hommes d’armes lui ayant proposé de la guérir par un charme superstitieux, elle refusa, en disant :

— J’aimerais mieux mourir que de faire ce que je saurais être un péché.

Elle se retira un peu à l’écart, s’entretint quelques instants avec son chapelain ; puis, après un pansement sommaire, se hâta de rejoindre les combattants.

Cependant, les chefs de l’armée, voyant que l’affaire était 70sérieusement engagée, avaient eu honte de leur inaction et s’étaient décidés à y prendre part. Encouragés par leur présence et animés par les exhortations de la Pucelle, les assaillants se précipitaient à l’assaut avec furie ; toujours repoussés, ils revenaient toujours avec une nouvelle ardeur. Les Anglais déployaient un courage égal : ils avaient, en outre, l’avantage de leur position et d’une discipline que ne connaissaient guère les masses désordonnées de la milice orléanaise. Aussi, le combat se prolongeait, sans autre résultat qu’une extrême fatigue et de nombreuses blessures.

Comme le jour était sur son déclin, Dunois, convaincu qu’on n’avait aucune chance de s’emparer du boulevard, donnait le signal de la retraite, lorsque Jeanne survint et s’y opposa énergiquement :

— Ne vous retirez pas, dit-elle aux hommes d’armes ; en nom Dieu vous entrerez bientôt dedans ; n’ayez doute. Reposez-vous un peu ; buvez et mangez ; les Anglais n’auront plus de force sur vous.

Et, quand ils se furent reposés et restaurés :

— Maintenant, de par Dieu, retournez à l’assaut ; car, sans faute, les Anglais n’auront plus la force de se défendre, et seront prises leurs Tourelles et le boulevard.

Cela dit, elle se retira à l’écart, pour prier, durant sept à huit minutes, puis revint bien vite.

Comme elle approchait du fossé, elle vit, aux mains d’un inconnu, son étendard, qu’elle avait confié à son majordome, d’Aulon ; et, craignant qu’il ne fût en mauvaises mains, elle en saisit l’extrémité, en s’écriant :

— Ha ! mon étendard ! mon étendard !

Elle le secouait en même temps d’étrange façon, de sorte que les gens d’armes crurent que c’était un appel au secours et accoururent aussitôt ; mais elle se rassura, en voyant le porteur se diriger vers d’Aulon, qui se tenait au pied du mur. S’adressant alors à un gentilhomme, qui était en meilleure situation pour voir ce qui se passait :

— Prenez garde, lui dit-elle, quand la queue de mon étendard touchera contre le boulevard.

— Jeanne, il y touche.

Elle, de s’écrier joyeusement :

— Tout est vôtre et y entrez.

71Quand les Anglais avaient vu la Pucelle, qu’ils croyaient blessée mortellement, agiter son drapeau sur le bord du fossé, ils avaient été, dit Dunois,

saisis de frayeur ; ils frissonnaient. Les gens du roi, animés d’un nouveau courage, escaladèrent le boulevard sans rencontrer aucune résistance.

Personne n’avait insulté Jeanne en termes plus outrageants que Glasdale. Néanmoins, quand elle le vit sur le point de périr, elle lui cria :

— Glacidas, Glacidas, rends-toi, rends-toi au roi des Cieux. Tu m’as appelée prostituée, et moi j’ai grand pitié de ton âme et de l’âme des tiens.

Mais Glasdale et les siens s’enfuyaient du côté des Tourelles, où ils espéraient trouver un sûr abri. Ils ne purent y parvenir. Le pont-levis, qui y donnait accès, à demi rongé par les flammes d’un brûlot que les Orléanais avaient allumé en dessous, s’écroula sous leur pas ; ils tombèrent dans le fleuve et s’y noyèrent. Du reste, les Tourelles n’étaient déjà plus au pouvoir des Anglais. La garnison du boulevard Belle-Croix, profitant de ce que l’attention des ennemis était attirée de l’autre côté, avait réussi à joindre ensemble, au moyen d’une vieille gouttière, les deux piles de l’arche détruite ; des hommes courageux s’étaient risqués un à un sur ce pont improvisé et avaient surpris les soldats restés dans la forteresse. Tous ses défenseurs périrent, tués ou noyés, à l’exception d’un petit nombre, qui furent faits prisonniers.

La vue de ce carnage arracha à Jeanne des larmes de compassion. Ses compagnons d’armes déploraient aussi très sincèrement la mort de tant de grands personnages, mais pour un motif moins noble. ils regrettaient surtout la rançon qu’ils en auraient tirée. Le Journal du siège le constate sans vergogne :

Grand dommage pour les vaillants Français qui, par leur rançon, eussent pu avoir grand-finance.

La Pucelle rentra en ville par le pont, comme elle l’avait prédit le matin. Elle y fut reçue au milieu des acclamations d’un peuple transporté de joie ; la foule la suivit à la cathédrale, où l’on rendit à Dieu de ferventes actions de grâces. Rentrée 72à la maison de Boucher, elle fit panser sa blessure et prit ensuite une réfection bien légère,

quatre ou cinq tranches de pain, — dit Dunois, — dans du vin mêlé de beaucoup d’eau. Ce fut là tout son manger et tout son boire pour la journée entière.

Ainsi, cinq jours après son premier combat, cette jeune paysanne venait, suivant la remarque d’un de ses plus récents historiens, Andrew Lang, de gagner

une des quinze batailles, où se sont décidées les destinées du monde.

Elle fut interrogée, à Rouen, sur le rôle qu’elle avait joué dans cette mémorable journée ; invitée à donner certains détails, elle le fit en toute simplicité et candeur.

— Je savais, dit-elle, que je ferais lever le siège d’Orléans ; car cela m’avait été révélé, et je l’avais dit à mon roi, avant de venir dans la ville. Je savais bien aussi que je serais blessée et que je ne laisserais pas cependant de besogner et je le dis à mon roi. — À l’assaut de la bastille du pont, je fus blessée par un vireton. Je venais la première de hisser une échelle contre la bastille, quand je fus blessée. Je fus grandement réconfortée par sainte Catherine et cette blessure ne m’empêcha ni de chevaucher ni de besogner ; dans une quinzaine, je fus guérie. — Je ne disais pas à mes gens qu’ils ne seraient pas atteints — il y eut cent blessés et plus parmi eux — je leur disais de ne pas faire doute que le siège serait levé.

Pendant que les défenseurs des Tourelles faisaient vaillamment leur devoir, en résistant toute une journée à de furieux assauts, les Anglais, qui occupaient les autres bastilles, étaient demeurés spectateurs inertes d’un combat, où se jouait la fortune de leur pays ; transis de peur, au fond de leur taudis, ils n’avaient rien tenté pour aller au secours de leurs camarades.

§7. Levée du siège

La nuit venue, Suffolk tint un conseil de guerre, où il fut décidé qu’on allait lever le siège. Avec des troupes aussi profondément démoralisées, c’était évidemment le parti le plus sage. Ils sortirent donc de leurs retranchements, au point du jour, avec leurs prisonniers et tout ce qu’ils pouvaient emporter, abandonnant leurs blessés, leurs vivres, leurs engins de guerre, 75canons, bombardes, poudre, etc. À une faible distance, ils se rangèrent en ordre de bataille, enseignes déployées, comme pour provoquer les Français à se mesurer avec eux en rase campagne. Ceux-ci étaient aussi sortis de la ville et leur faisaient face, conduits par la Pucelle et par les chefs de l’armée royale. Plusieurs de ces derniers auraient voulu engager le combat, mais Jeanne s’y opposa.

Ce jour était un dimanche, et ni elle ni les siens n’avaient assisté à la messe. Sa piété y pourvut sur-le-champ ; on apporta, par son ordre, près de sa bannière, une table et une pierre sacrée et deux messes furent célébrées en plein air devant les troupes. Ce pieux devoir accompli, elle dit en montrant l’armée anglaise :

— Regardez s’ils ont le visage ou le dos tourné vers nous.

Puis, quand on lui eut rapporté qu’ils tournaient le dos :

— Laissez-les aller ; il ne plaît pas à Messire qu’on les combatte aujourd’hui ; vous les aurez une autre fois.

Un incident burlesque vint bientôt jeter une note comique au milieu de l’allégresse générale. Le comte de Talbot avait un prisonnier de marque, le capitaine Le Bourg de Bar, dont il espérait tirer une honnête rançon. En partant, il en avait confié la garde à un religieux, son confesseur. Le prisonnier, les jambes entravées par une forte chaîne, ne marchait qu’à petits pas et n’avançait guère ; il avait d’ailleurs ses raisons pour ne pas se presser. Quand il vit la colonne suffisamment éloignée, il sauta brusquement sur le dos de son gardien et le força de le porter ainsi jusqu’à la ville, où leur arrivée ne manqua pas de faire sensation.

Le soir, la population se porta en foule dans les églises, pour remercier Dieu et les saints patrons de la ville, saint Aignan et saint Euverte, de cette miraculeuse délivrance. Une procession solennelle défila dans les rues et la journée se termina par un sermon de circonstance. Tel fut le début de la grande fête du 8 mai, qui se célèbre encore maintenant chaque année à Orléans.

Après cela, l’armée dut se disloquer, parce que l’argent et les 76vivres manquaient. Avant de laisser s’éloigner leur libératrice, les Orléanais eurent à cœur de lui donner à nouveau les marques les plus touchantes de leur reconnaissance. Pressés autour d’elle, les yeux baignés de larmes, ils lui protestaient de leur absolu dévouement, mettant à sa disposition leurs biens et leurs personnes. Tels étaient les sentiments dans lesquels elle les laissa, en partant, le mardi 10 mai, pour aller rejoindre le roi à Tours.

Elle avait certes le droit de se présenter devant lui avec une légitime fierté : ce siège, qui durait depuis sept mois et avait réduit la ville à la dernière extrémité, elle l’avait fait lever en cinq jours. La première partie de sa tâche était accomplie. Elle avait donné le signe que réclamaient les docteurs de Poitiers, et réalisé ses promesses. Personne, désormais, ne pourra plus se croire raisonnablement autorisé à mettre en doute sa mission divine.

La délivrance d’Orléans est bien son œuvre personnelle, et les foules, qui lui en attribuent la gloire, ne font que lui rendre justice ; car, sans elle, la ville aurait certainement succombé. Seule, rien que par sa présence, elle avait ramené la confiance aux cœurs des Français et jeté l’épouvante parmi ses ennemis. L’attaque des Tourelles, dont le succès fut décisif, elle l’avait entreprise, non seulement sans les chefs de l’armée, mais contre leur défense formelle. Leur intervention faillit même faire tout échouer, puisque Dunois faisait sonner la retraite, lorsque l’indomptable ténacité de la Pucelle exigea un sursis, dont elle profita pour donner l’assaut victorieux. Elle vérifiait ainsi d’avance cette parole de Napoléon : À la guerre, les hommes ne sont rien, un seul homme est tout. Mais ici, prodige absolument inouï ! le chef, qui fut tout, était une jeune paysanne de dix-sept ans !

77Chapitre III Après Orléans

§1. Accueil royal

Jeanne s’arrêta deux ou trois jours à Blois, puis se rendit à Tours, où le roi ne tarda pas à la rejoindre. Elle sortit à sa rencontre, à cheval, son étendard déployé. En l’abordant, tête découverte, elle lui fit une très profonde révérence. Le monarque ôta son chaperon pour lui rendre son salut ; puis, s’approchant, la serra dans ses bras en la soulevant un peu.

Il semblait à plusieurs, — ajoute un chroniqueur, — qu’il l’eût volontiers baisée, tant il avait de joie.

En effet, sa reconnaissance était vive, et sincère son admiration. Deux jours après la levée du siège, il avait expédié des lettres aux bonnes villes de son royaume pour les informer de l’heureux événement. Après y avoir relaté la prise des Tourelles par grande prouesse et vaillance d’armes, il ajoutait :

Le héraut, qui a été présent à tout, nous a rapporté, et d’autres aussi, les vertueux faits et les choses merveilleuses de la Pucelle, laquelle a toujours été en personne à l’exécution de toutes ces choses.

Peu de temps après, en juin, à la recommandation de sa bien aimée Jeanne, il délivrait des lettres de noblesse à Guy de Cailly,

qui l’avait reçue dans son château de Reuilly, quand elle approchait d’Orléans, [et s’était distingué par son] empressement à la seconder en combattant à ses côtés. [Il a soin d’y faire enregistrer que] la levée du siège d’Orléans a été 78opérée principalement par l’arrivée et sous la conduite de l’illustre Pucelle, Jeanne de Domrémy ; que les services, rendus par elle, sont infinis et qu’aucune récompense n’en saurait égaler la grandeur ; [car, dans le temps où ses] affaires allaient toujours en déclinant, [elle lui a donné] le présage et le gage qu’il pourrait facilement recouvrer ses autres villes et cités.

§2. Mémoire de Gerson

Le cœur de tous les bons Français battait à l’unisson de celui du roi. Le nom de la Pucelle volait de bouche en bouche. Un si glorieux début n’autorisait-il pas tous les espoirs ? Elle s’était engagée à bouter hors de France les Anglais détestés ; elle allait donc le faire et à bref délai. Ainsi raisonnait l’enthousiasme populaire. Ceux qui étaient au courant de ce qui se passait dans les régions gouvernementales, se montraient moins rassurés. Sans mettre en doute la mission surnaturelle de l’héroïne, ils se demandaient avec inquiétude si l’incurable veulerie du roi et l’égoïsme de ses ministres n’allaient pas entraver son action et faire échouer ses entreprises. Ce double sentiment de confiance et de crainte se manifeste dans un mémoire, que le savant et pieux Gerson rédigea à cette époque.

Dans ce mémoire, que le docte vieillard composa, quelques semaines seulement avant sa mort, il déclare tout d’abord que

c’est chose pieuse, salutaire et de bonne dévotion de se prononcer pour la Pucelle ; car elle poursuit une œuvre très juste et sa conduite n’a rien de blâmable, rien qui sente la superstition, la fraude, la trahison ; pas de vues intéressées ; elle prouve sa mission en s’exposant aux plus grands périls. Le conseil dû roi et les hommes d’armes ont fini par croire à la parole de cette fillette. Le peuple tressaille d’une sainte allégresse ; il croit, il suit. Les ennemis eux-mêmes et leurs chefs sont confondus ; ils se cachent derrière leurs murailles, en proie à la peur. Des signes indubitables montrent que Dieu l’a choisie pour écraser les ennemis de la justice et relever les défenseurs du droit. Par la main d’une enfant, d’une vierge, il veut confondre les puissantes armes de l’iniquité.

79Ainsi, d’après Gerson, c’est Dieu qui a pris en main la cause du roi de France ; Jeanne est sa mandataire et elle réalisera sûrement ce qu’elle a promis, pourvu toutefois que les intéressés n’y mettent pas eux-mêmes obstacle. Car, ajoute le mémoire,

un premier miracle n’amène pas toujours tout ce que les hommes en attendent… Notre ingratitude, nos blasphèmes, d’autres causes encore pourraient faire que, par un secret mais juste jugement de Dieu, nous ne vissions pas l’accomplissement de tout ce que nous attendons. Avis donc au parti qui a la justice de son côté. Que, par ses infidélités, ses ingratitudes ou par d’autres prévarications, il n’arrête pas le cours des bienfaits divins, dont il a reçu déjà des effets si manifestement merveilleux.

Le mémoire continue en signalant quatre avertissements d’ordre politique et religieux, apportés par la Pucelle, sur la teneur desquels on ne trouve nulle part d’indications plus précises que celles qu’on y lit :

Le premier regarde le roi et les princes du sang ; le second, la milice du roi et des communes ; le troisième, les ecclésiastiques et le peuple ; le quatrième, la Pucelle elle-même. Tous n’ont qu’une seule et même fin : nous amener à bien vivre, dans la piété envers Dieu, dans la justice envers le prochain, dans la sobriété et la tempérance envers nous-mêmes.

À ceux qui pouvaient être tentés de se scandaliser, à propos du costume viril, que Jeanne avait adopté pour d’excellentes raisons, le vieux chancelier répond :

Il est défendu à l’homme et à la femme de porter des vêtements indécents… Cette règle nous oblige à faire attention à toutes les circonstances, pour voir ce que demandent le temps, le but, la manière et autres semblables accidents, dont juge le sage.

Voici maintenant sa conclusion :

Aucune loi n’interdit le costume viril et guerrier à notre vierge, qui est guerrière et fait œuvre d’homme. Trêve donc et silence aux langues d’iniquité ; car, lorsque la puissance divine opère, elle harmonise les moyens à la fin, et il n’est pas 80permis de pousser la témérité jusqu’à incriminer l’ordre que Dieu établit dans ses œuvres.

§3. Traité de l’archevêque Jacques Gélu

La voix de l’un des premiers dignitaires de l’église de France, Jacques Gélu, archevêque d’Embrun et ami personnel de Charles VII, vint bientôt se joindre à celle de l’illustre Gerson, pour célébrer la mission de la Pucelle. Son témoignage a d’autant plus de poids qu’il avait, tout d’abord, montré une grande défiance à son égard. Mais, la merveilleuse délivrance d’Orléans ayant dissipé toutes ses craintes, il envoya au roi un long traité, dans lequel nous lisons :

Les merveilles, qui viennent de s’opérer pour l’éternelle gloire de Votre Altesse et de la Maison de France, retentissent à toutes les oreilles. Une toute jeune fille en est l’instrument. Les doctes se partagent ; les uns y voient l’effet d’une providence spéciale sur votre personne et votre race ; les autres regardent la Pucelle comme le jouet de l’esprit du mal.

La première opinion était celle de tous les vrais. Français ; mais l’Université de Paris tenait pour la seconde.

Après avoir signalé les causes des malheurs qui désolaient la France avant l’arrivée de Jeanne d’Arc, Gélu expose l’extrême détresse où le roi était réduit :

Il n’y avait presque plus personne qui fît cas de ses ordres. Princes et seigneurs se retiraient de son autorité, faisaient hommage aux Anglais ou se déclaraient indépendants dans leurs domaines. On en était venu à regarder comme licite que chacun pouvait s’approprier, aux dépens du royaume, ce dont il pouvait s’emparer. Le roi était réduit à une telle détresse qu’il manquait souvent du nécessaire, non seulement pour sa maison, mais aussi pour sa personne et pour celle de la reine. Rien n’autorisait à penser qu’un bras d’homme pût le remettre en possession de ses États. Le nombre de ses ennemis et de ceux qui se retiraient de son obéissance croissait tous les jours, et ceux qui se disaient de son parti ne lui donnaient qu’une assistance chaque jour plus faible. Ainsi dénué de tout secours humain, dépouillé par la cupidité des siens, il montrait grande patience et très ferme espérance en Dieu.

83C’est alors, quand tout semblait humainement désespéré, que

le roi des rois et le Seigneur des seigneurs est venu en aide au roi par une toute jeune fille, que rien n’avait préparée à cette mission.

Après ce préambule, Gélu établit, dans une longue dissertation, que l’œuvre confiée à la Pucelle,

œuvre merveilleuse en elle-même, [n’a cependant rien que de conforme à la sagesse divine], qui choisit souvent ce qui est faible, pour confondre ce qui est fort.

Le traité se termine par des conseils pratiques d’une importance capitale :

Il ne faut nullement s’opposer à la volonté de la messagère divine, mais lui obéir entièrement… Si le roi, cherchant son appui dans la prudence humaine, n’écoute pas la Pucelle, il doit craindre, même alors qu’il croirait bien faire, d’être abandonné de Dieu et de voir ses désirs frustrés… Les préparatifs des expéditions, machines de guerre, ponts, échelles, approvisionnements en vivres et en argent et choses semblables, en un mot, tout ce qui regarde le côté matériel de l’entreprise, il faut y pourvoir par voie de prudence humaine. Mais, pour tout ce qui concerne les points essentiels du mandat confié à celle que la piété nous porte à considérer comme l’ange du Dieu des armées, c’est l’avis de la Pucelle qui doit être demandé, recherché en premier lieu, de préférence à tout autre.

Ces conseils étaient dictés par la sagesse même. Le roi s’y conforma d’abord, autant du moins que le comportait son pauvre caractère. Mais, après le Sacre, nous le verrons mettre Jeanne à l’écart, au grand détriment du pays.

§4. Jeanne presse le roi d’agir

Après le grand coup, frappé à Orléans, le plus vulgaire bon sens demandait qu’on mît à profit, sans délai, l’enthousiasme des Français, et qu’on ne laissât pas aux Anglais démoralisés le temps de se remettre de leur panique. C’était bien l’avis de la Pucelle, qui pressait le roi de reprendre aussitôt la lutte, pour se frayer le chemin de Reims :

— Gentil dauphin, — lui disait-elle, — venez prendre votre digne Sacre à Reims, je suis fort aiguillonnée que vous y alliez et ne fais nul doute que vous l’y receviez.

À Loches, 84où elle l’avait suivi avec les chefs de l’armée, elle renouvelle ses instances.

Le roi, — dit Dunois, — était dans sa chambre de retrait avec le seigneur Christophe de Harcourt, Machet son confesseur, et Robert le Maçon, seigneur de Trèves. La Pucelle frappa à la porte ; aussitôt entrée, elle se jeta à deux genoux-devant le roi et, lui tenant les jambes embrassées, lui parla en ces termes :

Noble dauphin, ne tenez plus tant et de si longs conseils ; mais venez au plus tôt à Reims pour y recevoir votre digne Sacre.Christophe de Harcourt lui demanda si c’était de la part de son Conseil qu’elle tenait ce langage. Elle répondit que oui et qu’elle était fort aiguillonnée à ce sujet. —

Jeanne, reprit le comte d’Harcourt, voudriez-vous dire ici, en présence du roi, la manière dont vous parle votre Conseil.—Je conçois fort bien, repartit-elle, ce que vous voulez savoir et je vous le dirai volontiers. Lorsque j’ai déplaisir, parce qu’on lait difficulté d’ajouter foi à ce que je dis, de la part de Dieu, je me retire à l’écart pour prier ; je me plains de la peine que j’ai à me faire croire de ceux auxquels je m’adresse. Ma prière finie, j’entends une voix qui me dit : Fille de Dieu, va, va, va, je serai à ton aide, va. Et quand-j’entends cette Voix je suis inondée de joie et je désirerais être toujours en cet état.Elle éprouvait un merveilleux transport, en prononçant ces paroles, les yeux levés vers le ciel.

Ses instances finirent par triompher de l’inertie du roi ; la marche sur Reims fut décidée. Mais, pour assurer les derrières de l’armée, on voulut auparavant chasser les Anglais des places qu’ils occupaient sur la Loire, en amont et en aval d’Orléans. La direction de l’affaire fut confiée au duc d’Alençon, qui venait de dégager sa parole, en payant aux Anglais le reliquat de la somme fixée pour sa rançon. Aucun choix ne pouvait être plus agréable à la Pucelle ; dès leur première entrevue, il s’était montré sympathique et généreux à son égard ; de plus, il était le gendre du duc d’Orléans, prisonnier en Angleterre, dont la délivrance faisait partie de sa mission. Pendant son séjour à Chinon, elle était allée rendre visite à la duchesse d’Alençon en 85l’abbaye de Saint-Florent, près de Saumur, où cette dame résidait.

Dieu sait, — dit Perceval de Cagny, — le joyeux accueil que lui firent la mère du duc, le duc et sa femme, durant les trois ou quatre jours qu’elle passa au dit lieu. Et après cela, et toujours depuis, elle se tint plus près et plus familière du duc d’Alençon que d’aucun autre ; et toujours, en parlant de lui, elle l’appelait Mon beau duc et pas autrement.

Elle était présente, lorsqu’il prit congé de sa femme, au moment de se mettre en campagne. La jeune duchesse, qui venait de passer par de cruelles angoisses durant la captivité de son mari, n’était pas sans inquiétude en le voyant sur le point d’affronter de nouveaux périls. Jeanne la rassurait de son mieux :

— Soyez sans crainte, Madame, — lui dit-elle en la quittant ; — je vous le ramènerai bien portant.

Le roi, qui n’avait pas encore eu le temps d’oublier les sages conseils de Gélu, donna au duc d’Alençon l’ordre formel

de se conduire et de faire entièrement d’après le conseil de la Pucelle. Et il le fit, étant celui qui prenait grand plaisir à la voir en sa compagnie, et aussi le faisaient les gens d’armes et encore les hommes du peuple, tous la tenant et la réputant envoyée par Notre-Seigneur, et ainsi était-elle. (Journal du siège.)

§5. Lettre des seigneurs de Laval

Pendant que l’expédition s’organisait, la Pucelle prit les devants pour se rapprocher du théâtre des prochaines opérations, et le roi vint la rejoindre à Selles-en-Berry. Il était accompagné de deux jeunes seigneurs, Guy et André de Laval, qui lui avaient amené, sans en être requis, une compagnie de gens d’armes, levée à leurs frais. L’un des deux frères écrivit, le 8 juin, à leurs mère et grand-mère, une longue lettre, qui constitue un précieux document historique. Après avoir témoigné de sa joie pour le gracieux accueil dont le roi les avait honorés, il en vient à raconter son entrevue avec la Pucelle ; rien de plus frais et de plus vivant que son récit.

Le roi, — dit-il, — fit venir au devant de lui la Pucelle. Quelques-uns disaient que c’était en ma faveur, afin que je la visse. La dite Pucelle fit très bonne chère 86à mon frère et à moi. Elle était armée de toutes pièces et tenait la lance en main.

Après que nous fûmes descendus à Selles, j’allai la voir à son logis ; elle fit venir le vin et me dit qu’elle m’en ferait bientôt boire à Paris. Cela me semble chose toute divine, de son fait, de la voir et de l’ouïr. Elle est partie de Selles lundi, aux vêpres, pour aller à Romorantin, le maréchal de Boussac et grand nombre de gens armés et des communes avec elle. Je la vis monter à cheval, armée tout à blanc, sauf la tête, une petite hache en main, sur un grand coursier, qui se démenait très fort à la porte de son logis et ne souffrait pas qu’elle montât. Et alors, elle dit :

Menez-le à la croix, qui était devant l’église ; et lors elle monta sans qu’il remuât, comme s’il eût été lié. Et lors elle se tourna vers la porte de l’église et dit de sa voix de femme :Vous, prêtres et gens d’église, faites processions et prières à Dieu.Et alors, elle retourna à son chemin, en disant :Tirez avant, tirez avant.Un gracieux page portait son étendard ployé et elle avait sa petite hache en la main.

Guy de Laval donnait ensuite, à ses très redoutées dames et mères, des nouvelles du duc d’Alençon, auquel il a

gagné une convenance, à la paume, et de divers autres seigneurs, qui viennent de toutes parts. [Il constate avec joie que] jamais gens n’allèrent de meilleure volonté en besogne qu’ils ne vont à celle-ci. [Malheureusement la cour n’a pas d’argent ; il] n’en espère aucun secours ni soutien [et il ne reste aux deux frères que] trois cents écus. [C’est pourquoi il ajoute, avec l’accent d’un noble désintéressement :] Vous, Madame ma Mère, qui avez mon sceau, n’épargnez point ma terre par vente, ni par engagement, ou avisez plus convenable affaire, pour un cas où il faut sauver l’honneur de nos personnes, qui, par défaut, serait abaissé ou même en voie de périr ; car, si nous ne faisions ainsi, vu qu’il n’y a point de solde, nous demeurerions seuls.

La renommée de la Pucelle allait susciter, en grand nombre, de semblables dévouements dans toutes les classes de la société.

87Chapitre IV Campagne de la Loire (12-18 juin)

§1. Prise de Jargeau

De Romorantin, le duc d’Alençon et la Pucelle se rendirent à Orléans. L’armée, qui s’y trouvait réunie, était forte de sept à huit mille hommes, appartenant en majeure partie aux milices communales. De là, grande variété dans l’armement : à côté des chevaliers, bardés de fer, armés de la lance, et des fantassins, munis d’arbalètes réglementaires, on voyait les gens des communes portant, qui une guisarme, qui une hache, qui une massue. La municipalité d’Orléans se montra généreuse ; non seulement elle mit à la disposition de l’armée ses pièces de canon avec leurs servants et sa grosse bombarde, attelée de vingt-deux chevaux, mais elle vota, en outre, un subside de trois mille livres pour les besoins de l’expédition.

Les capitaines tinrent conseil pour décider sur quel point il convenait de porter les premiers coups ; mais ils n’arrivaient pas à s’entendre ; les uns étaient d’avis qu’il fallait d’abord attaquer Jargeau, ville située sur la Loire, en amont d’Orléans, défendue par sept à huit cents Anglais, sous les ordres de Suffolk ; d’autres estimaient la place trop puissamment fortifiée et ses défenseurs trop nombreux pour qu’on eût chance de l’emporter de vive force. Dunois l’avait tenté un mois auparavant et il avait été repoussé. La Pucelle intervint alors :

— Ne vous laissez pas effrayer, — dit-elle, — par le nombre et ne faites pas difficulté d’assaillir les Anglais, parce que Dieu conduit notre entreprise. Si je n’étais pas certaine que Dieu conduit cette entreprise, je préférerais bien garder les brebis que de m’exposer à de si grands périls.

Son avis prévalut et la marche sur Jargeau fut décidée.

88Le samedi 12 juin, l’armée arriva, d’assez bonne heure, sous les murs de la place. Les Anglais firent une sortie et repoussèrent l’avant-garde ; mais ils furent, à leur tour, repoussés. Les nôtres occupèrent les faubourgs et s’y logèrent.

Il faut bien croire, — dit le duc d’Alençon, — que Dieu était avec nous ; car cette nuit-là, nos gens firent si mauvaise garde, que, si les Anglais fussent sortis de la ville, l’armée du roi eût couru un grand danger.

Le lendemain, de grand matin, pendant qu’on mettait en place les canons et les bombardes, Jeanne s’approcha des murs et cria à leurs défenseurs :

— Rendez la place au roi du Ciel et au gentil roi Charles et vous en allez ; autrement il vous arrivera malheur.

L’action ne tarda pas à s’engager ; les canons français bombardaient les murs et l’artillerie anglaise répondait vigoureusement. À un certain moment, Jeanne, qui avait l’œil à tout, vit une pièce ennemie pointée dans la direction du duc d’Alençon :

— Retirez-vous de cet endroit, — lui dit-elle vivement ; — sans quoi ; cette machine vous ôtera la vie.

Il s’écarta aussitôt et bien lui en prit ; car, peu de temps après, la machine tuait un gentilhomme, qui avait eu l’imprudence de se mettre à la même place. Quand le signal de l’assaut eut été donné, elle dit au jeune prince :

— En avant, gentil duc, à l’assaut.

Comme il montrait quelque hésitation, l’assaut ne lui paraissant pas suffisamment préparé :

— N’hésitez pas, — lui dit-elle ; — l’heure est propice, quand il plaît à Dieu ; agissez et Dieu agira.

Puis, elle ajouta gaiement :

— Ah ! gentil duc, as-tu peur ? Ne sais-tu pas que j’ai promis à ta femme de te ramener sain et saut ?

L’assaut dura quatre heures, avec un acharnement égal des deux côtés. À la fin, la Pucelle, son étendard à la main, se porta à l’endroit où le combat était le plus rude. Elle était en train d’escalader le mur, lorsqu’elle reçut sur la tête une grosse pierre qui la fit rouler par terre dans le fossé. Le coup aurait dû la tuer ; elle ne fut pas même blessée : la pierre, bien que très dure, s’était émiettée sur sa capeline. Elle se releva aussitôt, en criant de 89toutes ses forces :

— Amis, sus, sus, montez hardiment et entrez. Notre Sire a condamné les Anglais ; dès cette heure, ils sont à nous ; vous ne trouverez plus aucune résistance.

En effet, les Anglais lâchaient pied partout et s’enfuyaient vers le pont, poursuivis par les Français, qui en firent un grand carnage ; trois ou quatre cents furent tués et le reste pris. Suffolk, serré de près, fit tout à coup volte-face et dit au Français qui le pourchassait :

— Es-tu gentilhomme.

— Oui.

— Es-tu chevalier ?

— Non.

Alors, le comte le fit chevalier ; après quoi il se rendit à lui. Un de ses frères avait perdu la vie dans le combat et un autre était prisonnier.

Un chroniqueur du temps, le greffier de La Rochelle, raconte autrement la reddition de Suffolk. Celui-ci aurait déclaré qu’il préférerait mourir que de se rendre au duc d’Alençon ou à d’autres seigneurs ; puis, il aurait crié à haute voix :

— Je me rends à la Pucelle, qui est la plus vaillante femme du monde, qui doit nous subjuguer tous et nous mettre à confusion.

Et, de fait, il se serait rendu à elle. Cette version n’est ni vraie, ni vraisemblable. Le noble comte aurait sûrement préféré la mort à la honte de se rendre à une fille, qu’il avait traitée de ribaude et de vachère. Nous n’avons pourtant pas voulu la passer sous silence, parce que, toute fausse qu’elle est, elle montre en quelle estime l’opinion publique tenait notre héroïne.

Nul homme de guerre, à côté d’elle, — remarque le bourguignon Monstrelet, — ne faisait grand bruit, ni n’avait grande renommée.

Le soir même, le duc d’Alençon et la Pucelle reprirent le chemin d’Orléans, emmenant avec eux Suffolk et quelques prisonniers de marque. Le gros de l’armée ne quitta Jargeau que le lendemain matin. Le long de la route, une violente dispute s’éleva entre les soldats et les miliciens, à propos du partage des prisonniers. Les chefs n’étant pas là, la querelle ne tarda pas à dégénérer en une effroyable bagarre, au cours de laquelle la plupart des prisonniers furent massacrés ; des sept cents hommes, qui avaient composé la garnison de Jargeau, il n’en restait 90plus qu’une cinquantaine. La prise de la ville n’avait coûté aux Français qu’une vingtaine d’hommes tués.

§2. Prise de Beaugency

L’armée séjourna à peine deux jours à Orléans, pendant lesquels la compagnie de la Pucelle se grossit de nombreuses milices communales. Dans la soirée du mardi, elle fit appeler son beau duc et lui dit :

— Je veux demain aller voir ceux de Meung. Faites que la compagnie soit prête à partir à cette heure-ci.

La place de Meung, située sur la Loire, était au pouvoir des Anglais. Comme il était déjà tard quand les nôtres y arrivèrent, ils se contentèrent d’occuper le pont.

Ils repartirent le lendemain matin et arrivèrent à Beaugency vers midi. Talbot s’était retiré dans cette place, avec une partie des troupes qu’il commandait à Orléans. Le siège commença aussitôt. Les Anglais essayèrent en vain de disputer la ville aux Français ; ils en furent délogés et réduits à se renfermer dans le château.

Sur ces entrefaites, l’arrivée inopinée du connétable de Richemont, à la tête d’une troupe nombreuse, vint mettre les chefs de l’armée dans un cruel embarras. Assurément, le renfort qu’il amenait — quatre cents lances et huit cents archers — n’était pas à dédaigner. Mais Richemont était en état de révolte ouverte et le roi avait fait défense expresse à ses capitaines de le recevoir. En conséquence, le duc d’Alençon, voyant un certain nombre de seigneurs disposés à l’accueillir, déclara qu’il quitterait plutôt l’armée. La Pucelle intervint alors et réussit à l’apaiser.

De son côté, le connétable protestait de ses bonnes intentions et de la loyauté de ses sentiments ; comme il n’ignorait pas le grand crédit dont Jeanne jouissait auprès de Charles VII il la conjura de s’entremettre pour faire sa paix avec lui. Elle y consentit, à condition qu’il allait jurer, devant les seigneurs présents, de servir fidèlement le souverain et de ne rien dire ni faire qui pût lui déplaire. Elle exigea, en outre, que le duc d’Alençon et les autres seigneurs se portassent garants de sa fidélité, par un acte écrit et signé ; ce qui fut fait.

93Cependant les capitaines anglais, retirés dans le château, étaient en proie à une grande perplexité. Talbot, leur chef, les avait quittés, pour aller au devant de l’armée de secours, que Fastolf leur amenait. Ce renfort arriverait-il à temps ? En cas d’assaut, n’étaient-ils pas exposés à subir le même sort que leurs camarades, qui avaient succombé aux Tourelles et à Jargeau ? Éventualité d’autant plus à redouter que leurs soldats, démoralisés par la terreur que leur inspirait la Pucelle, n’aspiraient qu’à quitter les rives de la Loire, pour chercher un refuge en Normandie. Ces réflexions les amenèrent à négocier la reddition ne la place. Les pourparlers aboutirent à un accord, qui fut signé à minuit : les Anglais prenaient l’engagement de quitter le château et de ne pas reprendre les armes avant dix jours ; moyennant quoi, ils avaient la liberté de s’en aller, avec leurs chevaux et une partie de leurs biens. Ils se mirent en route, de grand matin, dans la direction de Paris.

§3. Victoire de Patay

Fastolf n’était pas loin ; on avait appris, la veille au soir, son arrivée à Meung. Cette nouvelle fit bondir de joie le cœur de Jeanne.

— Ah ! beau connétable, — dit-elle à Richemont, — vous n’êtes pas venu de par moi ; mais, puisque vous êtes venu, soyez le bienvenu.

C’est qu’elle se rendait compte de l’opportunité du renfort, qu’il avait amené. En effet, si l’armée française avait la supériorité du nombre, elle comptait beaucoup moins de soldats exercés et bien armés que la troupe de Fastolf, forte de quatre à cinq mille hommes de guerre. Le duc d’Alençon ayant demandé à Jeanne ce qu’il y avait à faire :

— En nom Dieu, répondit-elle, il les faut combattre ; s’ils étaient pendus aux nues, nous les aurons, parce que Dieu nous les envoie pour leur châtiment. Le gentil roi aura aujourd’hui la plus belle victoire qu’il ait jamais eue.

Elle ajouta d’une voix perçante :

— Ayez de bons, éperons.

À ces mots, les assistants se récrient : Que dites-vous, Jeanne ; c’est donc nous qui tournerons le dos ?

— Non, reprit-elle, ce seront les Anglais, qui ne se défendront pas et se débanderont. Les éperons vous seront nécessaires pour les poursuivre.

94Les capitaines français, persuadés qu’ils allaient être attaqués, prirent leurs dispositions en conséquence ; mais l’ennemi ne parut pas. En apprenant la reddition de Beaugency, Fastolf avait repris le chemin de Paris. Il était déjà près de Patay, lorsque des éclaireurs, envoyés à sa recherche, firent lever un cerf, qui, étant allé se jeter dans la colonne anglaise, y provoqua une grande clameur. Ces cris dénoncèrent la présence de l’ennemi, que des bois dérobaient à la vue. Les Français accourent aussitôt. Les Anglais, surpris par cette brusque attaque et n’ayant pas le temps de prendre leurs dispositions habituelles de combat, n’opposent presque aucune résistance et s’enfuient en désordre. On en fit un affreux carnage : deux mille tués, deux cents prisonniers, parmi lesquels Talbot, tel fut le chiffre de leurs pertes.

Fastolf aurait sans doute éprouvé le même sort, s’il n’avait cherché son salut dans une fuite précipitée. Les fuyards se portèrent en masse vers Janville, où ils avaient un grand dépôt d’armes, de vivres et d’approvisionnements de toute sorte. Mais les habitants avaient fermé les portes et ils durent passer outre. Fastolf ne s’arrêta qu’à Corbeil. Chose à peine croyable ! Cette insigne victoire ne coûta la vie qu’à un seul Français !

En résumé, quatre places de guerre, Jargeau, Beaugency, Meung et Janville, reconquises et l’armée ennemie anéantie, en une campagne de sept jours.

Voilà, — dirons-nous après l’illustre général Dragomirov, — qui n’eût-pas déparé la gloire de Napoléon lui-même.

Cette semaine de victoires acheva de consacrer la renommée de la Pucelle : amis et ennemis, tous s’accordent à lui en attribuer le principal mérite.

Ma persuasion, — dit Dunois, — est que ces succès furent obtenus grâce à la Pucelle.

Sans elle, — ajoute Perceval de Cagny, — jamais si grandes merveilles n’auraient été accomplies.

C’était bien aussi le sentiment des Anglo-Bourguignons.

Jeanne la Pucelle, — dit Monstrelet, — acquit en ces besognes si grande louange et si grande renommée qu’il semblait à toutes gens que les ennemis du roi n’eussent plus puissance de lui résister.

Wavrin de Forestel, 95attaché à la personne de Fastolf, qu’il avait accompagné dans sa fuite, tient le même langage. Il constate que,

par la renommée de Jeanne la Pucelle, les courages anglais étaient fort altérés et défaillis.

Elle rentra à Orléans le dimanche, 19 juin, et y fut reçue avec de grandes démonstrations de joie. La foule la suivit à l’église, où

de solennelles actions de grâces furent rendues à Dieu, à la Vierge Marie et à tous les benoîts saints et saintes du paradis.

Les Orléanais, croyant que le roi allait venir prendre dans leur ville ses dernières dispositions pour la campagne du Sacre, se mirent en frais pour décorer et pavoiser les rues et les places. Mais il ne jugea pas à propos de se déranger ; ce dont ils furent fort mécontents.

Le lendemain les chefs de l’armée se rendirent à Sully, où il résidait. Son accueil fut naturellement des plus chaleureux.

Jeanne, s’autorisant des bonnes dispositions du prince, lui demanda la grâce du connétable de Richemont. Après les éclatants services qu’elle venait de lui rendre, il ne pouvait guère rejeter sa requête, appuyée d’ailleurs par les seigneurs, qui se portaient caution de la fidélité du connétable. Il consentit donc, à contre-cœur, à lui pardonner ses torts passés, mais déclara qu’il ne voulait pas l’avoir avec lui dans la campagne qu’on allait entreprendre. Cette exclusion brutale mécontenta vivement la Pucelle et les capitaines ; mais personne n’osa rien dire, parce qu’on y voyait la main du tout-puissant favori, La Trémoille. La demande que Jeanne venait de faire, en faveur d’un adversaire détesté, l’avait blessé au vif. Déjà fort mal disposé à l’égard de la jeune fille, il n’oubliera pas ce nouveau grief et travaillera à s’en venger. Elle venait, sans s’en douter, de se faire un ennemi irréconciliable dans la personne de cet homme, qui disposait de la volonté du roi.

Jeanne rentra à Orléans, et c’est vraisemblablement alors qu’elle reçut un message du duc de Bretagne. Ce prince, qui avait gardé jusque-là une neutralité cauteleuse, lui envoyait son 96confesseur pour s’assurer si elle venait de Dieu.

— Votre maître, — lui dit-elle, — n’aurait pas dû attendre si longtemps, pour envoyer ses gens au service du roi, son droiturier seigneur.

L’envoyé répondit que le duc ne pouvait venir lui-même, à cause de ses infirmités, mais qu’il enverrait son fils, avec de grandes forces. Belles promesses, qui ne furent pas tenues. Jeanne reçut pourtant, de sa part, une dague et des chevaux.

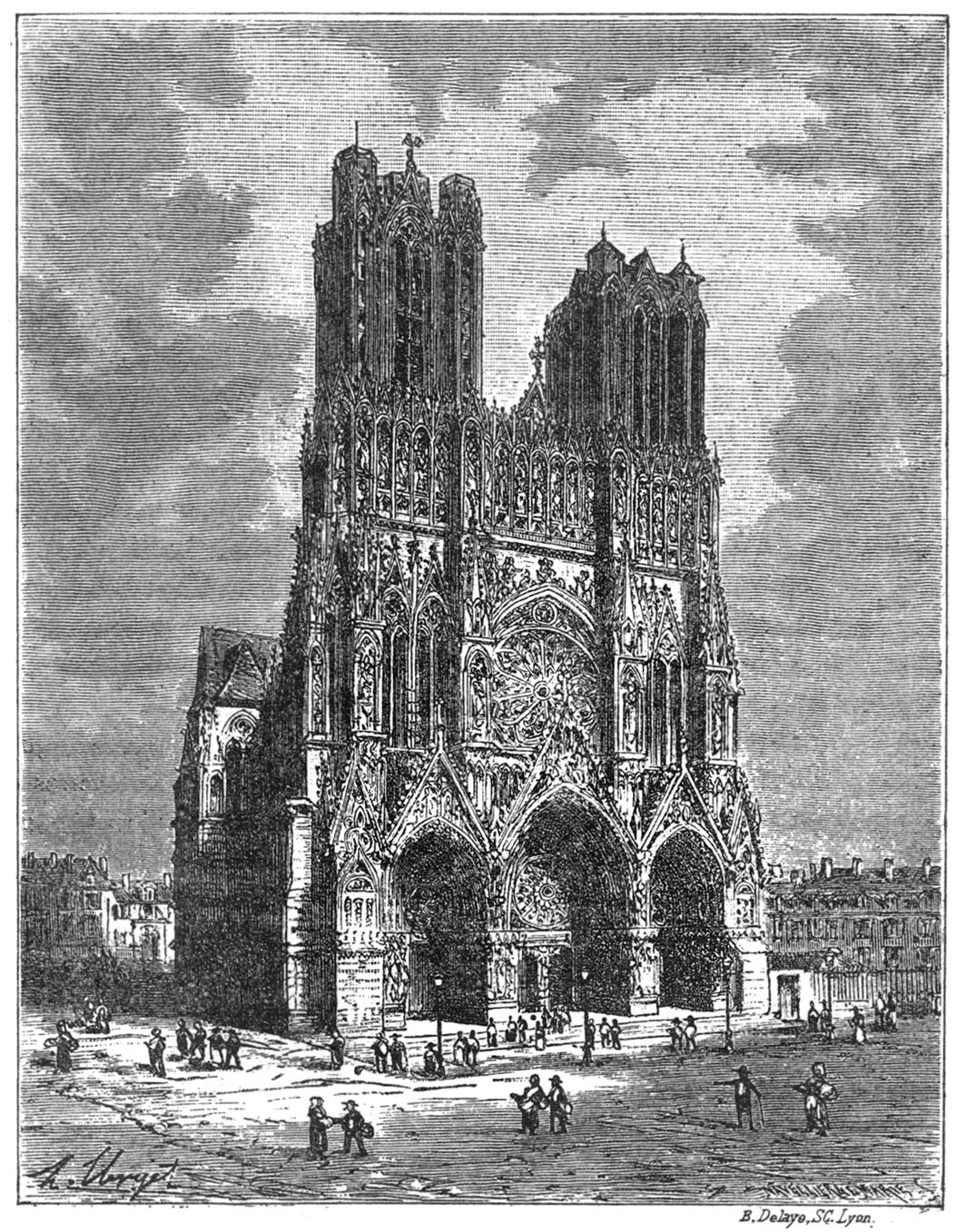

97Chapitre V Campagne du Sacre

§1. La Pucelle à Gien

Le vendredi 24 juin, de grand matin, la Pucelle dit au duc d’Alençon :

— Faites sonner les trompilles et montez à cheval. Il est temps d’aller vers le gentil roi Charles, pour le mettre au chemin de son Sacre à Reims.

Ainsi fut fait ; les troupes quittèrent Orléans et prirent la route de Gien, où elles arrivèrent le même jour.

Le lendemain, Jeanne adressa une lettre aux gentils loyaux Français de la ville de Tournay10. Ils méritaient cette attention ; 98car ils montraient une fidélité inébranlable à la cause royale, quoiqu’ils fussent séparés de la France par cent lieues de pays ennemi. Elle leur fait part d’abord des succès qu’elle vient de remporter :

En VIII jours, elle a chassé les Anglais de toutes les places qu’ils tenaient sur la rivière de Loire, par assaut ou autrement et elle les a déconfits en bataille.

Ce début appelle une observation : car il peut paraître étrange que l’humble vierge s’attribue, et attribue à elle seule, les succès obtenus. En dictant cette phrase, aurait-elle cédé inconsciemment à un accès de vaine gloire ? Non, certes. Son langage n’est ici que le reflet de la foi absolue qu’elle avait en sa mission. À ses yeux, Dieu avait tout fait et il avait tout fait par elle, son envoyée. Avant même de quitter Vaucouleurs, n’avait-elle pas proféré cette affirmation, plus étrange encore : Il n’y a de secours à espérer que de moi ?

Parmi les noms de plusieurs prisonniers de marque, cités dans la lettre, figure à tort celui de Fastolf. Cette erreur, qui provenait de rapports qu’on n’avait pas suffisamment contrôlés, se retrouve dans des lettres du roi et de Perceval de Boulainvilliers, son chambellan, écrites à la même date.

La lettre continue par des exhortations patriotiques :

Maintenez-vous bien loyaux Français… soyez tout prêts de venir au Sacre, à Reims, où nous serons brièvement… Que Dieu vous donne grâce pour que vous puissiez maintenir la bonne querelle du royaume de France.

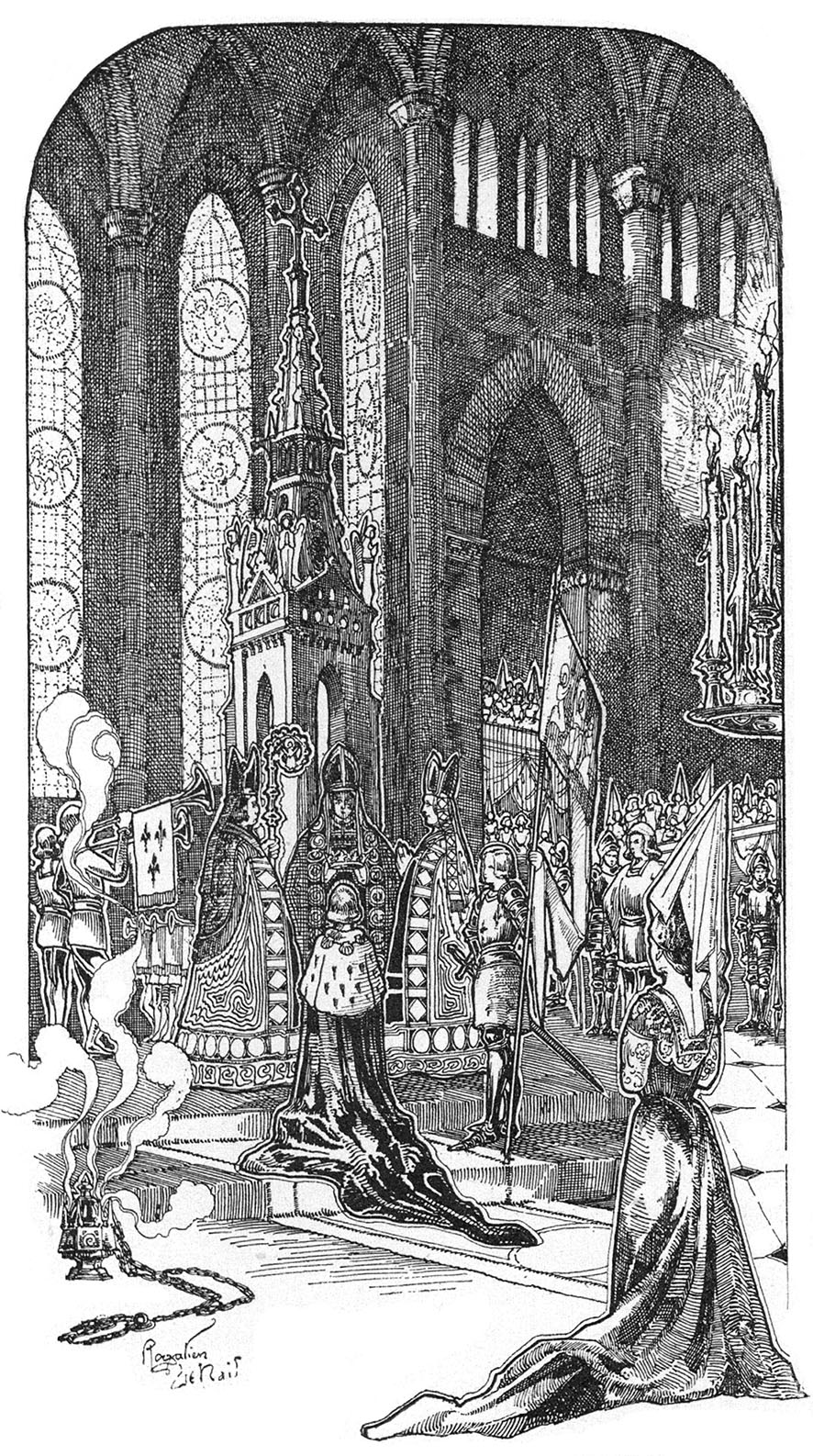

Cette bonne querelle prenait d’ailleurs une allure nettement favorable. Les recrues affluaient à Gien ; il en arrivait de toutes parts, non seulement de France, mais encore des pays étrangers. Attirés par la renommée de la Pucelle, impatients de faire campagne sous ses ordres, ils se déclaraient prêts à la suivre partout où elle voudrait les mener. Les gentilshommes avaient répondu à l’appel du roi ; plusieurs d’entre eux, trop pauvres pour s’équiper d’une manière conforme à leur rang, étaient venus, montés sur de maigres bidets et armés seulement d’arcs et de courtes 101épées. Mais la masse des volontaires se composait surtout de menu peuple, artisans des villes, manants des campagnes, tous justement fiers de seconder l’héroïne qui jetait tant de gloire sur leur humble condition.