Livre III : La Martyre

161Livre III La Martyre

Chapitre premier Jeanne prisonnière

§1. Prise de la Pucelle

Nous avons vu précédemment que la Pucelle était entrée de grand matin à Compiègne, avec des renforts qu’elle amenait de Crépy. Elle n’eut rien de plus pressé que de se rendre à l’église pour y faire ses dévotions ; elle se confessa, entendit la messe et communia.

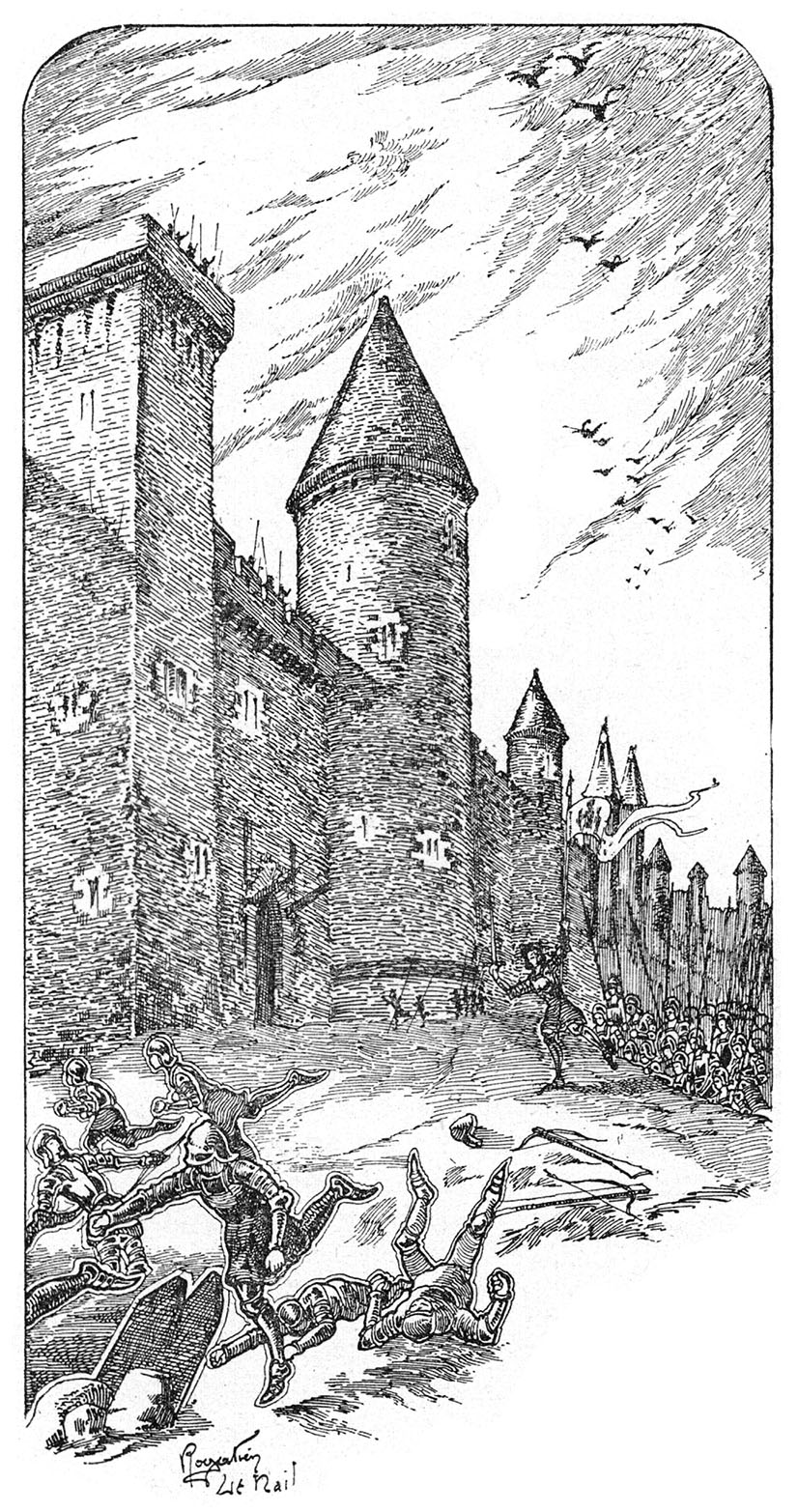

Le soir de ce même jour (23 mai 1430), elle voulut, malgré la fatigue de sa chevauchée nocturne, aller déloger les Bourguignons, qui occupaient Margny, gros bourg situé en face de Compiègne, sur la rive opposée de l’Oise. Vers quatre ou cinq heures, elle sortit donc de la ville, montée sur un superbe cheval gris pommelé et portant, sur son armure, une riche huque en drap d’or vermeil. Cinq à six cents hommes l’accompagnaient, 162les uns à cheval, les autres à pied. Les Bourguignons, qui ne s’attendaient pas à être attaqués, avaient presque tous quitté leurs armures ; ils se mirent cependant en défense et la mêlée commenta par de grands cris, de part et d’autre.

Des seigneurs bourguignons, qui venaient rendre visite au commandant de Margny, ayant entendu cette clameur, se hâtèrent de rebrousser chemin et d’aller informer de ce qui se passait les postes voisins et le duc de Bourgogne, qui se trouvait à une lieue de là. L’ennemi reçut bientôt des renforts considérables et les Français, qui s’étaient d’abord flattés de remporter un succès facile, se virent obligés de reculer.

La Pucelle, plus vaillante que jamais, continuait de faire face à l’ennemi et de protéger la retraite des siens avec une poignée de braves ; de sorte qu’à la fin, elle se trouva presque seule, en compagnie de son majordome. Un archer la saisit de côté par sa huque et la fit tomber de cheval,

plus heureux, — dit un chroniqueur bourguignon, — que s’il eût eu un roi entre les mains.

Sommée de se rendre, elle répondit fièrement :

— J’ai baillé ma foi à un autre que vous et je lui tiendrai mon serment.

Avec elle fut pris d’Aulon et quelques autres, en très petit nombre.

Le gouverneur de Compiègne, Guillaume de Flavy, avait fait fermer la porte de la ville après la rentrée des fuyards, pendant que Jeanne luttait encore courageusement. C’est pourquoi il fut soupçonné d’avoir joué, en cette affaire, le rôle d’un traître. On disait qu’il avait reçu plusieurs lingots d’or, pour fermer la porte, afin de faire tomber la Pucelle aux mains des Bourguignons. Il n’était d’ailleurs pas homme à reculer devant un crime, lorsque son intérêt était en jeu : débauché, voleur, meurtrier, parricide — il fit mourir ses beaux-parents pour s’emparer de leurs biens — sa vie fut celle d’un des monstres féodaux les plus complets de cette époque, où il y en eut tant. Mais, pour charger sa mémoire de ce nouveau forfait, il faudrait des preuves et on n’en a pas.

165En effet, du récit que la Pucelle a fait de cette funeste sortie, il semble bien ressortir qu’elle fut victime, non de la trahison, mais de son propre courage, qui l’avait entraînée trop loin des siens.

— J’allai, — dit-elle, — avec la compagnie des gens de mon parti sur les gens de Monseigneur de Luxembourg et, par deux fois, je les repoussai jusqu’aux logis des Bourguignons, et, à la troisième fois, jusqu’à mi-chemin. Alors, les Anglais, qui étaient là, coupèrent, à moi et à mes gens, le chemin de la retraite ; et moi, en me retirant par les champs, devers la Picardie, je fus prise près du boulevard ; il n’y avait entre le lieu où je fus prise et Compiègne que la rivière, le boulevard et le fossé du dit boulevard.

Le duc de Bourgogne, — dit Monstrelet, — alla la voir au lieu où elle était et lui adressa quelques paroles, dont je n’ai pas souvenance.

Ce manque de mémoire, chez le chroniqueur attitré du parti bourguignon, paraît bien extraordinaire ; car l’entrevue ne dut pas être banale ; mais peut-être ne tourna-t-elle pas à l’avantage du prince ; car nous savons que Jeanne parlait fort bien et qu’elle ne craignait pas de dire de dures vérités aux grands. C’est sans doute pour cela que Monstrelet aura jugé à propos de ne pas s’en souvenir, quand il écrivit sa chronique : le courtisan aura imposé silence à l’historien.

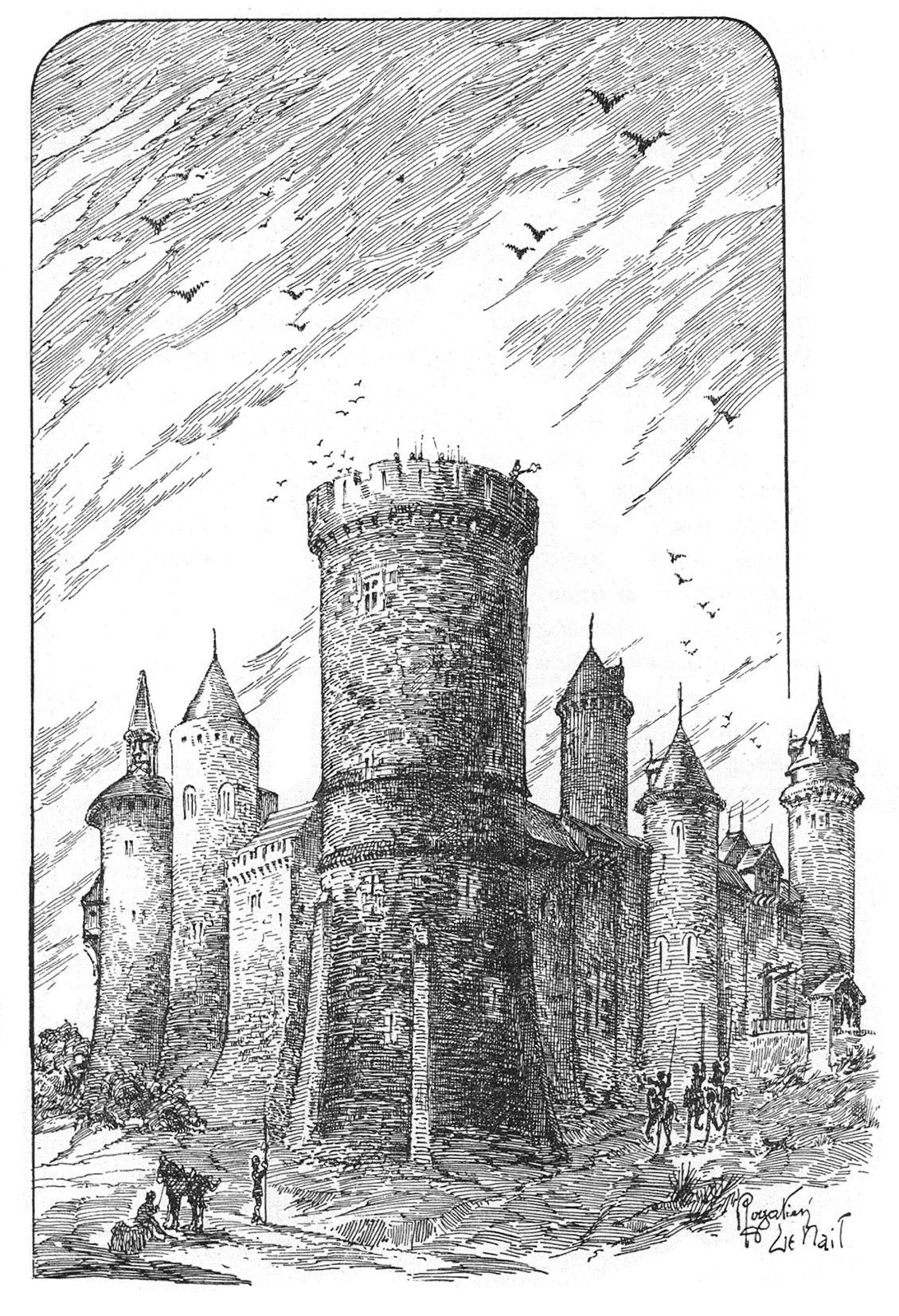

Jeanne étant tombée aux mains du comte Jean de Luxembourg, elle devenait la prisonnière de ce seigneur. D’Aulon partagea sa captivité, au château de Beaulieu d’abord, puis à celui de Beaurevoir.

§2. Anglo-bourguignons triomphants ; Français consternés

La prise de Jeanne causa des transports de joie parmi les Anglo-Bourguignons.

Ils en furent très joyeux, — dit Monstrelet ; — plus que d’avoir pris cinq cents combattants ; car ils ne craignaient et ne redoutaient aucun capitaine, aucun chef de guerre, autant que, jusqu’à ce jour, ils avaient redouté cette Pucelle.

Le jour même, malgré l’heure avancée, le duc de Bourgogne expédiait des lettres à Saint-Quentin et à Gand, pour annoncer le grand événement :

Notre benoît créateur, — y disait-il, — nous a fait la grâce que… la Pucelle a été prise… De cette prise seront 166grandes nouvelles partout.

Partout, en effet, ce fut un long cri de triomphe, dans le parti anglo-bourguignon.

Mais, nulle part, il n’éclata plus joyeux et en même temps plus haineux qu’à Paris. Le lendemain du jour où l’on y avait appris la grande nouvelle, le greffier de l’Université adressait sommation au duc de Bourgogne de remettre la prisonnière à l’inquisiteur, pour être jugée, selon

bon conseil, faveur et aide des bons docteurs et maîtres de l’Université.

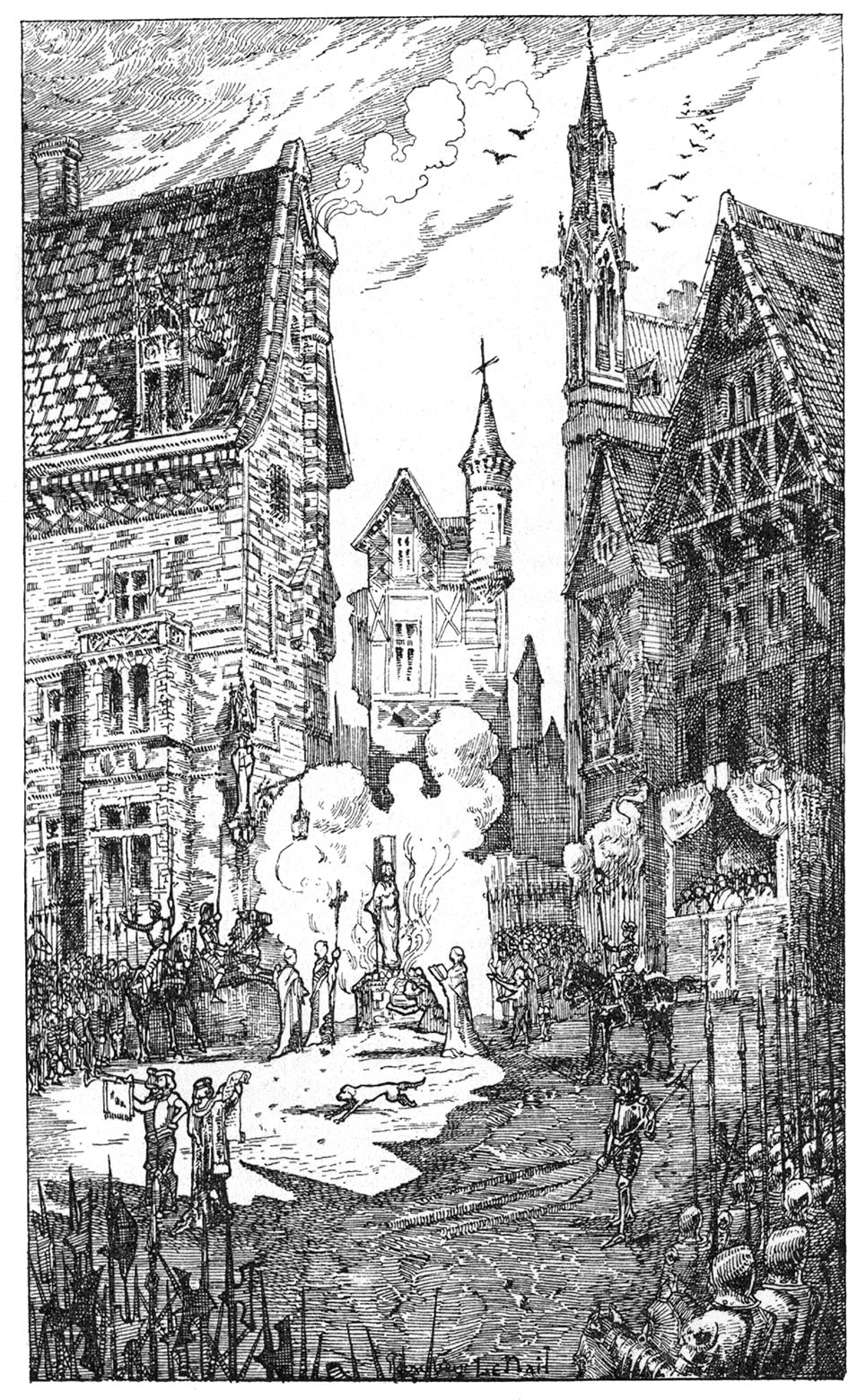

Ces bons docteurs, bourguignons fanatiques, n’oubliaient pas qu’ils avaient là une occasion inespérée de venger une injure personnelle. En soutenant la cause royale, condamnée par eux, cette paysanne ignorante n’avait-elle pas eu l’audace de ne tenir aucun compte des arrêts de leur docte compagnie ? Dès lors, et sans plus ample examen, l’envoyée de Dieu ne pouvait être, à leurs yeux, qu’un suppôt du démon et devait être punie en conséquence. Aussi les verrons-nous poursuivre leur vengeance sans relâche, jusqu’à ce qu’ils aient conduit leur victime au bûcher de Rouen.

Dans le parti français, chose triste à dire ! il y en eut qui virent disparaître la Pucelle, non seulement sans regret, mais avec satisfaction ; tels, La Trémoille, Regnault de Chartres, et aussi, disait-on, certains capitaines jaloux de sa gloire. Mais l’armée et le peuple furent consternés. L’archevêque d’Embrun, Gélu, n’eut pas plutôt appris la fatale nouvelle qu’il écrivit à Charles VII. Après lui avoir rappelé les grâces dont Dieu l’avait comblé par le moyen de la Pucelle et les victoires prodigieuses qu’il devait à son intervention, il lui recommande de ne rien négliger pour la délivrance de la prisonnière, de

n’épargner pour cela ni démarches, ni argent, ni quelque dépense que ce soit, s’il ne veut encourir le blâme ineffaçable d’une très reprochable ingratitude. [Il lui demande, en outre,] de faire ordonner partout des prières pour la délivrance de la captive.

Ces prières furent, en effet, ordonnées ; ce sont, entre autres, trois oraisons, collecte, secrète et postcommunion que les prêtres 167récitaient à la messe19. En beaucoup d’endroits, il y eut, à cette occasion, de grandes démonstrations religieuses. À Tours, on fit une procession générale, à laquelle prirent part, pieds nus, les chanoines et tout le clergé, tant séculier que régulier. Le peuple comprenait la grandeur de la perte que la nation venait de faire et donnait partout des témoignages de sa douleur.

Les ministres, qui dirigeaient alors les affaires de l’État et disposaient de la volonté du roi, étaient loin, nous l’avons vu, de partager ces sentiments. Malgré la recommandation pressante de Gélu, rien ne laisse supposer qu’ils aient tenté quoi que ce soit pour sauver la captive. Le moyen le plus simple, d’usage courant à cette époque, eût été de l’acheter à Jean de 168Luxembourg ; celui-ci, cadet sans grande fortune, n’eût sûrement pas refusé de l’échanger contre une grosse somme, d’autant que sa femme et sa tante étaient très favorables à la Pucelle et à la cause française. Il eût évidemment fallu y mettre le prix, comme firent les Anglais, quelques mois plus tard. Les ministres jugèrent plus à propos de garder l’argent et de laisser ainsi leur maître endosser

le blâme ineffaçable d’une très reprochable ingratitude.

§3. Jeanne à Beaurevoir

De Clairoix, où la Pucelle passa sa première nuit de captivité, Jean de Luxembourg la fit conduire au château de Beaulieu. Là, elle fit une tentative d’évasion, qui ne réussit pas. Au bout d’une douzaine de jours, on la transféra au château de Beaurevoir, où résidaient la femme et la tante de Jean de Luxembourg. Ces dames, attachées toutes les deux, de cœur, au parti français, accueillirent la prisonnière avec une grande bonté et eurent pour elle des attentions, dont elle garda toujours un souvenir reconnaissant ; nous en avons la preuve dans ce témoignage, qu’elle rendit au cours de son procès :

— Mademoiselle de Luxembourg et Madame de Beaurevoir m’offrirent un habit de femme ou du drap pour le faire. Je répondis que je n’en avais pas le congé de Notre-Seigneur, qu’il n’était pas encore temps. Si j’avais dû prendre habit de femme, je l’aurais plutôt fait à la requête de ces deux dames que d’autres dames qui soient en France, ma reine exceptée.

Elle reçut plusieurs fois, à Beaurevoir, la visite d’un jeune seigneur bourguignon, Aymond de Macy, qui fut, plus tard, interrogé au procès de réhabilitation ; sa déposition est toute à l’honneur de la Pucelle. Il raconte qu’une fois, il avait voulu, en badinant, porter la main à sa poitrine et qu’elle l’avait repoussé avec indignation ; ce qui lui avait fait concevoir une haute estime de sa vertu.

§4. Vendue aux Anglais

Cependant l’Université de Paris et le gouvernement anglais multipliaient les démarches pour se faire livrer la prisonnière. Jean de Luxembourg s’y refusa d’abord, parce que son honneur 169de chevalier ne lui permettait pas de livrer un prisonnier, et surtout une femme, à ses ennemis et contre son gré. Le 14 juillet, l’évêque de Beauvais, Cauchon, vint lui remettre, en présence de témoins, des lettres de l’Université, avec une requête, rédigée au nom du roi d’Angleterre et au sien. Le comte était officiellement sommé de livrer sa prisonnière à l’évêque,

afin, — portait la requête, — que son procès lui soit fait, parce qu’elle est soupçonnée d’avoir commis plusieurs crimes, comme sortilèges, idolâtries, invocations des démons.

Pour arriver plus sûrement à ses fins, l’agent de l’Angleterre faisait appel à la cupidité du comte, lui rappelant que si de grands personnages sont pris à la guerre,

fût-ce le roi, le dauphin ou autres princes, le roi les pourrait avoir, s’il le voulait, en baillant au preneur dix mille livres ; c’est le droit, usage et coutume de France. [En conséquence] le dit évêque somme et requiert, au nom du roi, que la dite Pucelle lui soit délivrée, en baillant sûreté de la dite somme de dix mille livres.

L’offre de cette royale rançon fit taire les derniers scrupules de Jean de Luxembourg et l’infâme marché fut conclu. Au mois d’août, les États de Normandie votèrent

dix mille livres tournois, pour le payement de l’achat de Jehanne la Pucelle, [et cette somme fut levée en septembre sur] les aides d’Argentan et d’Exmes.

§5. Tentative d’évasion

L’odieuse négociation n’avait pas été tenue si secrète que le bruit n’en parvînt aux oreilles de Jeanne. Elle en fut vivement affectée ; car elle ne redoutait rien tant que de tomber aux mains des Anglais. Une autre rumeur vint encore redoubler ses angoisses : on lui disait que sa chère ville de Compiègne allait être prise et mise à feu et à sang par les Bourguignons. Elle résolut alors de sauter du haut de la tour, où elle était enfermée, et elle le fit, malgré la défense de ses Voix. Se précipita-t-elle dans le vide, comme ses réponses au procès semblent l’indiquer, ou bien se laissa-t-elle glisser le long d’un support trop fragile, comme l’affirme une chronique de l’époque,

ce par quoi elle 170s’avalait rompit ?

On ne sait. Mais il est certain qu’elle tomba de haut et se blessa grièvement.

Cette tentative d’évasion lui fut imputée à crime par ses juges, qui prétendaient y voir un acte de désespoir, un véritable suicide.

— Non, — leur dit-elle, — je ne voulais pas me tuer ; mais j’espérais, par ce moyen, éviter d’être livrée aux Anglais. Je ne le faisais pas dans une pensée de désespoir, mais dans l’espérance de sauver mon corps et de secourir de bonnes gens, qui étaient en nécessité. J’avais ouï dire que tous ceux de Compiègne, au-dessus de sept ans, seraient mis à feu et à sang. Je disais à sainte Catherine :

Comment ! Dieu laissera mourir ces bonnes gens de Compiègne, qui ont été et sont si loyaux à leur Seigneur !Sainte Catherine me disait, presque tous les jours, de ne pas saillir, que Dieu m’aiderait et à ceux de Compiègne. Je lui disais que, puisque Dieu les aiderait, je voulais y être. Ce fut une des causes qui me firent saillir. L’autre cause, c’est que je sus que j’étais vendue aux Anglais et j’aimais mieux mourir qu’être entre les mains de mes ennemis. Sainte Marguerite me disait :

Il faut que vous preniez tout en gré. Vous ne serez pas délivrée que vous n’ayez vu le roi des Anglais.Je lui répondis :Vraiment, je ne voudrais pas le voir. J’aimerais mieux mourir que d’être mise en la main des Anglais.Quand je sus qu’ils allaient venir, j’en fus moult courroucée. Mes voix me défendirent plusieurs fois de saillir ; mais, à la fin, par crainte des Anglais, n’y pouvant plus tenir, je saillis, en me recommandant à Dieu et à la bienheureuse Vierge Marie.Mes saintes me secoururent de la vie et me gardèrent de me tuer ; mais je fus grièvement blessée ; quelques-uns disaient que j’étais morte. Cette chute m’avait tellement brisée que je fus deux ou trois jours sans pouvoir manger ni boire. Toutefois, je fus réconfortée par sainte Catherine, qui me dit de prendre bon courage, que je guérirais et que, sans faute, ceux de Compiègne auraient secours, avant la Saint-Martin d’hiver. Elle me dit aussi de me confesser et de demander pardon à Dieu, pour avoir sailli. Alors, je me pris à revenir et commençai à manger, et je fus aussitôt guérie.

171À cette demande, qui lui fut laite : Croyez-vous avoir fait un péché mortel, en vous précipitant ? elle répondit humblement :

— Je n’en sais rien, je m’en attends à Notre-Seigneur. Je crois que ce n’était pas bien de faire ce saut ; ce fut mal fait. Je sais, par la révélation de sainte Catherine, que j’en ai eu le pardon, après que je m’en fus confessée.

— Avez-vous eu pour cela grande pénitence ?

— La plus grande partie fut le mal que je me fis en tombant.

§6. De Beaurevoir à Rouen

Dans le courant de septembre, Jeanne fut extraite du donjon de Beaurevoir et conduite à Arras. Comme elle n’avait plus là les bonnes dames de Luxembourg pour subvenir à ses besoins, elle adressa aux fidèles habitants de Tournay une

requête par lettre et message, [demandant que,] en considération du roi et des services qu’elle lui avait rendus, la dite ville voulût lui envoyer vingt à trente écus d’or, pour employer en ses nécessités ; sur quoi fut, par délibération et ordonnance de Messieurs les quatre consaulx, baillé à Jean Naviel, clerc, la somme de vingt-deux couronnes d’or, pour porter à Jehanne la Pucelle, prisonnière à la ville d’Arras.

Au bout d’un mois environ, elle échangeait cette prison pour celle du Crotoy, où Dieu lui ménagea de précieuses consolations. Parmi les détenus se trouvait un prêtre éminent, Nicolas de Queuville, chancelier de la cathédrale d’Amiens ; elle se confessait à lui et communiait à sa messe. Un jour, elle reçut la visite d’un groupe de dames de qualité, de demoiselles et de bourgeoises, venues tout exprès d’Abbeville, pour saluer la merveille de leur sexe. Elles la félicitèrent de se montrer

si constante et si résignée à la volonté de Notre-Seigneur et lui souhaitèrent toutes sortes de faveurs du Ciel. La Pucelle les remercia cordialement de leur charitable visite, se recommanda à leurs prières et, les baisant aimablement, leur dit adieu. Ces vénérables personnes jetaient des larmes de tendresse, en prenant congé d’elle.

Saint Michel vint aussi la visiter, comme nous l’apprend 172cette déclaration qu’elle fit à ses juges :

— La dernière fois que je vis saint Michel, c’était lorsque je quittais Le Crotoy.

Il lui était apparu une première fois sept ans auparavant ; puis, le moment venu, il l’avait décidée à se dévouer au salut de la France, pour obéir aux ordres de Dieu. Maintenant, à la veille des terribles épreuves qui attendent sa protégée, il était venu lui apporter les encouragements et le réconfort dont elle allait avoir tant besoin. Elle arriva à Rouen vers la fin de décembre.

§7. L’Université contre la Pucelle

Cependant, plus de six mois s’étaient écoulés depuis que la Pucelle était aux mains de ses ennemis. Jean de Luxembourg ayant touché, en belles pièces d’or, le prix de son odieux marché, avait livré sa prisonnière aux Anglais, et la question du procès, qu’on était bien résolu à lui faire, restait toujours en suspens. L’Université de Paris s’indignait de ces lenteurs. En attendant mieux, elle avait fait brûler une pauvre Bretonne, qui avait vécu quelque temps avec la Pucelle. Cette brave femme, la Pierronne, soutenait que

dame Jeanne, qui s’armait avec les Armagnacs, était bonne, que ce qu’elle faisait était bien fait et selon Dieu. Elle ne voulut jamais se rétracter et mourut en son dire, [le 3 septembre].

Si le seul fait d’affirmer la mission divine de la Pucelle était, aux yeux des maîtres de l’Université, un crime digne du feu, il est évident que son procès était jugé d’avance.

Réunis en assemblée générale, le 21 novembre, ils envoyèrent à l’évêque de Beauvais, Cauchon, qui était chargé de faire les démarches en vue du procès de la femme vulgairement appelée la Pucelle, une longue lettre, pleine de récriminations peu respectueuses ; ils le sommaient d’avoir à en finir au plus tôt.

Si votre Paternité, — disaient-ils, — eût déployé plus de diligence et d’activité, la femme sus-dite serait en ce moment devant les tribunaux de l’Église… Veuillez vous employer pour qu’elle soit conduite dans cette ville de Paris, où abondent les docteurs et les savants.

Ils envoyèrent une autre lettre, le même jour et pour la même fin, mais d’un ton bien différent, à leur très 175redouté et souverain Seigneur et père, le roi d’Angleterre, bambin de neuf ans, dont l’Université se proclamait la très humble et dévote fille. Le régent céda sans peine à de si vives instances, mais ne consentit pas à ce que le procès eût lieu à Paris ; il décida que le tribunal siégerait à Rouen.

Le 3 janvier 1431, parut l’ordonnance royale, qui en confiait la présidence à Cauchon. Ce choix n’avait pas été fait au hasard. Le régent connaissait bien les sentiments anglophiles du personnage et son animosité contre les Français, qui l’avaient chassé de son diocèse ; de plus, il le savait habile et assez dépourvu de scrupules pour conduire l’affaire à son gré. Néanmoins, pour plus de sûreté, il avait prévu le cas où l’accusée serait acquittée et pris ses précautions en conséquence :

Toutefois, — portait l’ordonnance, — c’est notre intention de ravoir et de reprendre par devers nous icelle Jeanne, si ainsi était qu’elle ne fût convaincue de cas touchant la foi.

De cette façon, s’il arrivait que la Pucelle ne fût pas condamnée par le tribunal ecclésiastique — hypothèse bien improbable, vu la composition de ce tribunal, tout à la dévotion des Anglais — elle n’échapperait pas pour cela au supplice.

À son arrivée à Rouen, la Pucelle avait été enfermée dans une tour du château. On lui avait ménagé un réduit, à l’étage du milieu, non loin des appartements du gouverneur, Warwick, dans une chambre assez vaste, mais obscure et mal aérée. Le château avait alors des hôtes de marque : le roi d’Angleterre, âgé de neuf ans ; son grand oncle, le cardinal de Winchester ; son oncle, le duc de Bedford, avec sa femme. Jeanne fut donc à même de voir le roi d’Angleterre, comme sainte Catherine le lui avait prédit. Car on ne peut guère douter que cet enfant, curieux, comme on l’est à cet âge, n’eut rien de plus pressé que d’aller contempler cette prisonnière fameuse, dont il avait entendu tant parler.

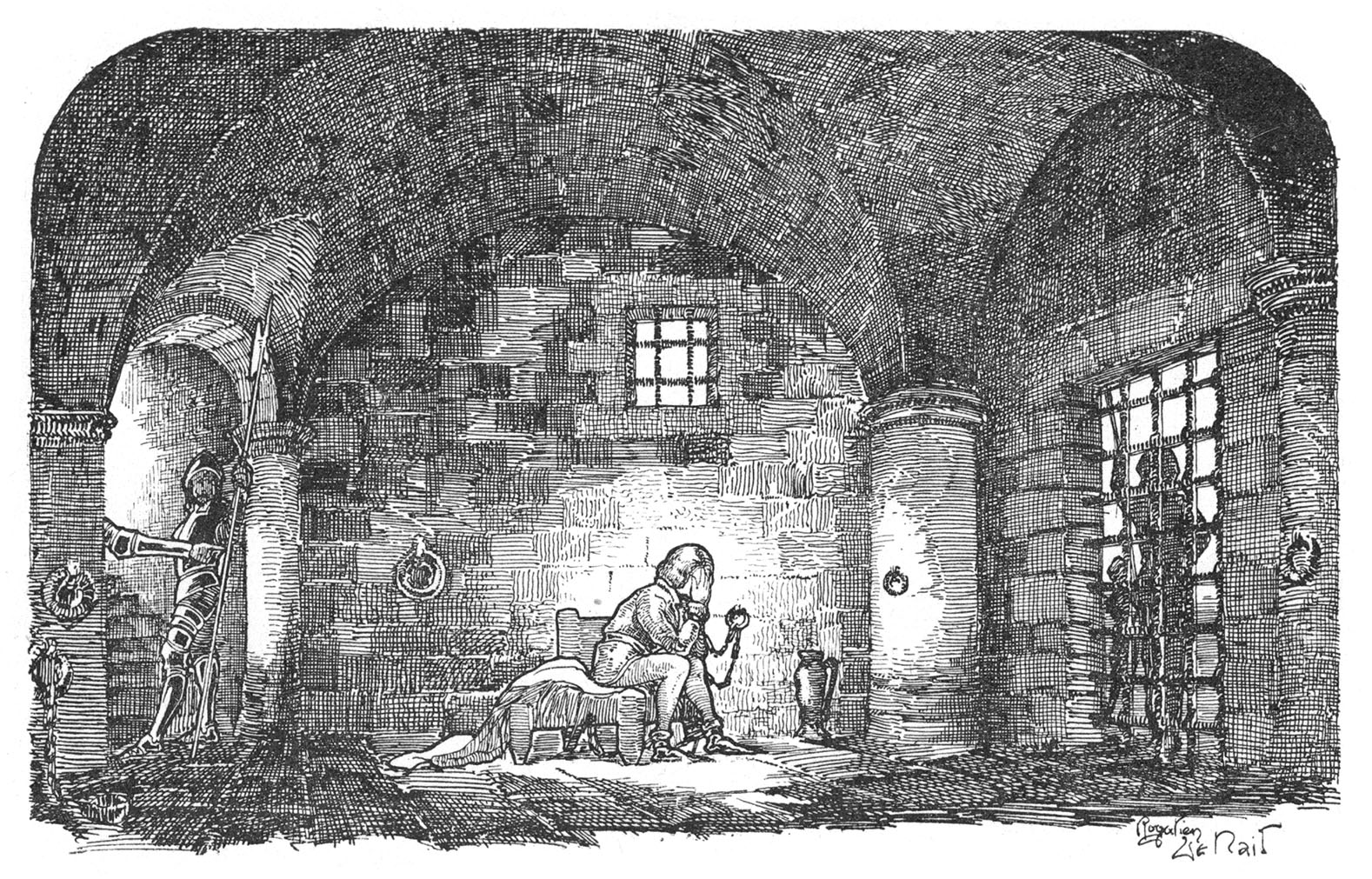

§8. Prisonnière du château de Rouen

Elle inspirait encore une telle crainte qu’on avait pris la précaution de fabriquer une solide cage de fer pour l’enfermer ; 176et un serrurier, Étienne Castille, témoigna en justice qu’il l’y avait vue, debout, avec des liens au cou, aux mains et aux pieds. Toutefois, il n’est guère probable qu’on l’ait maintenue bien longtemps ainsi ; en tout cas, la cage fut enlevée avant l’ouverture du procès. Mais la condition de la prisonnière n’en resta pas moins extrêmement pénible : durant le jour, elle était attachée à une longue chaîne de fer, fixée à une grosse pièce de bois et cadenassée à ses pieds ; la nuit, une autre chaîne, passée sur elle par le travers du lit, la maintenait dans une immobilité forcée.

Ces rigueurs s’expliquent, jusqu’à un certain point, par la crainte superstitieuse qu’elle continuait d’inspirer. Ainsi, le bruit courait, à Rouen, que les Anglais n’osaient pas aller assiéger Verneuil, parce que, tant qu’elle serait vivante, ils redoutaient de la voir s’échapper, grâce à ses sortilèges.

Mais, ce que rien ne peut excuser, ce sont les traitements indignes que lui faisaient subir ses geôliers. Deux d’entre eux montaient la garde à l’extérieur de la chambre ; trois autres se tenaient jour et nuit à l’intérieur. Du matin au soir, elle avait les oreilles remplies de leurs éclats de voix, de leurs propos grossiers et souvent orduriers. Ce n’est pas encore tout ; ces misérables prenaient plaisir à la poursuivre de leurs injures, de leurs sarcasmes haineux et à la maltraiter de mille manières. Un jour même, sans l’arrivée soudaine du gouverneur, attiré par ses cris, ils allaient lui faire subir les pires outrages. Ce fut sans doute après cette scène scandaleuse que la duchesse de Bedford, ayant constaté elle-même, avec le concours de quelques dames, son intégrité, virginale, fit donner des ordres pour qu’on eût désormais à respecter au moins sa vertu.

Ces tortures physiques et morales étaient encore singulièrement aggravées par la privation de tout secours religieux : ni messe, ni confession, ni communion, durant les cinq mois qu’elle passa à Rouen avant son martyre. Elle eut beau réclamer, supplier à maintes reprises, Cauchon resta toujours inflexible. Mais le Ciel ne l’abandonnait pas dans sa détresse ; sainte Catherine 177et sainte Marguerite venaient lui rendre visite et remonter son courage.

— Il n’est pas de jour, — dit-elle à ses juges, — que je n’entende les Voix et j’en ai bien besoin. Je serais morte, sans la révélation qui me réconforte.

C’est sûrement à ce secours qu’elle dut de conserver, parmi tant d’angoisses, toutes ses qualités natives, courage indomptable, esprit lucide et fin, enjouement même, que nous aurons plus d’une fois l’occasion d’admirer dans ses réponses aux juges.

La scène suivante, racontée par un témoin oculaire, Aymond de Macy, nous montre que, prisonnière, elle était bien restée telle que nous l’avons connue guerrière. Ce jeune gentilhomme, qui avait déjà eu, comme il a été dit, l’occasion de s’entretenir avec elle à Beaurevoir, vint la visiter dans la prison de Rouen, en compagnie de Jean de Luxembourg, du chancelier d’Angleterre et des comtes de Warwick et de Stafford. — Jeanne, lui dit le comte de Luxembourg, je suis venu ici pour vous mettre à rançon, à condition que vous me promettiez de ne jamais vous armer contre nous.

— En nom Dieu, répliqua-t-elle vivement, vous vous moquez de moi ; car je sais bien que vous n’en avez ni le vouloir ni le pouvoir.

Puis elle ajouta :

— Je sais bien que ces Anglais me feront mourir, parce qu’ils croient qu’après ma mort ils gagneront le royaume de France. Mais, quand ils seraient cent mille godons de plus qu’ils ne sont à présent, ils n’auront pas le royaume.

À ces mots, le comte de Stafford mit la main sur sa dague, pour en percer l’héroïque enfant. Warwick, en arrêtant son bras, lui épargna un crime qui eût désolé Bedford, Cauchon et les maîtres de l’Université. Ils étaient bien résolus à faire mourir la prisonnière ; mais leur haine ne pouvait être assouvie que si elle mourait déshonorée, à la suite d’une condamnation infamante.

179Chapitre II La Pucelle en face de ses juges

§1. Composition du tribunal

Le principal artisan du procès de la Pucelle, Cauchon, évêque de Beauvais, avait des titres particuliers à la confiance du gouvernement anglais. C’était un habile homme, versé dans la théologie et le droit canon, mais ambitieux et vindicatif. Il avait pris part aux négociations du traité de Troyes, qui livrait la France au roi d’Angleterre ; l’évêché de Beauvais avait été la récompense de ce service. Quelques années plus tard, l’Université de Paris se plaçait sous son haut patronage, en le nommant conservateur de ses privilèges. Pour l’attacher davantage à la cause anglaise, Bedford l’avait fait entrer au Grand Conseil et, à l’époque où nous sommes arrivés, il faisait miroiter à ses yeux l’archevêché de Rouen, qui était vacant. Il n’en fallait pas davantage pour faire de lui l’instrument des haines anglaises contre la Pucelle. Mais il avait, en outre, des motifs personnels de la haïr ; car elle était cause que ses diocésains l’avaient chassé et privé des revenus de son évêché. Aussi, dès qu’il avait su qu’elle était prisonnière, s’était-il empressé d’intriguer pour la faire livrer aux Anglais.

Il se considérait si bien comme son juge naturel, parce qu’elle avait été prise dans le diocèse de Beauvais, qu’il n’avait pas attendu l’ordonnance royale pour agir en cette qualité. Mais, comme sa juridiction expirait aux limites de son diocèse, il 180avait demandé au chapitre métropolitain de Rouen l’autorisation de faire le procès dans cette ville.

Le 9 janvier, il présida une réunion de huit gradués de l’Université, parmi lesquels il désigna les officiers nécessaires à la conduite du procès.

Le chanoine Jean d’Estivet, official de Beauvais, fut choisi pour préparer et soutenir l’accusation, en qualité de promoteur. Ce misérable, âme damnée de Cauchon, remplit son rôle en parfait scélérat ; nous aurons plus d’une fois l’occasion de le constater.

Le licencié Jean de la Fontaine, nommé commissaire instructeur, était chargé de diriger les interrogatoires ; il le fit ; mais, mécontent de la manière dont le procès était conduit, il s’esquiva de Rouen, avant la fin, par crainte des Anglais.

Les deux greffiers, Guillaume Manchon et Boisguillaume, étaient d’honnêtes gens, mais de caractère pusillanime ; et la crainte de se compromettre leur fit faire plus d’une lâcheté. Cauchon leur défendit, à plusieurs reprises, d’enregistrer certaines déclarations de l’accusée, trop favorables à sa défense, et ils n’eurent pas le courage de passer outre. Manchon, qui a rédigé le compte rendu détaillé du procès, dira plus tard, pour excuser ces défaillances :

Je n’osais pas contredire de si grands personnages.

La charge d’huissier fut confiée à un jeune prêtre, Jean Massieu. Son rôle consistait à signifier à la prisonnière les ordres de Cauchon, à la conduire à la salle d’audience et à la ramener à la prison.

§2. Préliminaires du procès

Le tribunal ainsi constitué, Cauchon réunit, le 23 janvier, les officiers ci-dessus désignés, pour s’entendre avec eux sur la marche à suivre. On y décida que l’évêque

pouvait et devait procéder à l’information préparatoire sur les actes et les paroles de la femme prisonnière.

Le 13 février, nouvelle séance, à laquelle assistent six délégués de l’Université de Paris.

181Une dernière séance préparatoire eut lieu, le 19 février. À s’en rapporter au procès-verbal, Cauchon y aurait donné lecture des dépositions des témoins, qui avaient été interrogés, par ses ordres, à Domrémy et ailleurs, sur la réputation de Jeanne, et les assesseurs en auraient délibéré longuement et mûrement ; après quoi, il déclara que

ces informations et d’autres motifs étaient une cause suffisante pour citer la dite femme en jugement sur la foi.

Or, chose étrange ! ces informations, sans lesquelles on ne pouvait pas ouvrir la procédure, ne figurent pas au procès-verbal. Mieux encore, plusieurs des assistants, Manchon, Thomas de Courcelles, interrogés dans la suite sur ces informations, sont obligés de déclarer qu’ils ne se rappellent pas en avoir eu connaissance.

§3. Enquête favorable à l’accusée

L’enquête, ordonnée par Cauchon, avait pourtant été faite : le prévôt d’Andelot, Gérard Petit, avait interrogé une quinzaine d’habitants de Domrémy et des environs et il était venu lui-même apporter à Rouen le procès-verbal des dépositions entendues. Cauchon, après en avoir pris connaissance, entra dans une violente colère, accabla de reproches le malheureux prévôt et finalement le congédia sans le payer, parce que son enquête ne pouvait lui servir. En effet, les dépositions avaient été très favorables à la Pucelle ; et le prévôt lui-même déclarait n’avoir trouvé, dans son enquête, rien qu’il n’eût voulu savoir sur sa propre sœur. Le juge prévaricateur, ne pouvant donc faire état de cette pièce, la garda sans rien dire par devers lui et passa outre ; n’avait-il pas d’ailleurs assez d’autres motifs d’engager le procès ?

§4. Refus d’une prison ecclésiastique

Tant qu’il ne fut pas ouvert, la détention de Jeanne, dans la prison du château, pouvait se justifier, parce qu’elle était prisonnière de guerre. Mais le procès entraînait, à son avantage, une situation légale, toute différente. En effet, d’après les lois canoniques, en vigueur au XVe siècle, les prévenus, cités en matière de foi, devaient être renfermés dans des prisons ecclésiastiques et les femmes gardées par des personnes de leur sexe. 182Cauchon, qui avait été professeur de droit canon, n’ignorait pas ces sages dispositions. Les assesseurs durent donc être bien surpris, quand il leur demanda lequel était le plus convenable de garder Jeanne aux prisons séculières ou aux prisons d’Église ; pareille question révélait déjà un parti pris évident. Il avait sans doute compté arracher ainsi à leur complaisance un avis conforme à ses vues et abriter sa forfaiture derrière l’autorité de ces docteurs ; mais son calcul fut déjoué. Les prescriptions du droit étaient trop formelles ; ils n’osèrent pas se prononcer contre, et, après en avoir délibéré, ils déclarèrent qu’il était plus décent de garder la jeune fille aux prisons ecclésiastiques qu’aux autres. Cauchon, déçu dans son attente, répliqua qu’il ne ferait pas cela, de peur de déplaire aux Anglais. C’est pourquoi la Pucelle continua de rester enfermée au château, pendant toute la durée du procès.

§5. L’inquisiteur promu juge malgré lui

Un dernier point restait encore à régler : les évêques n’avaient pas le pouvoir de juger seuls les procès en matière de foi ; il leur fallait le concours de l’Inquisition. Celle-ci était représentée, à Rouen, par le dominicain Jean Lemaître ; Cauchon le requit donc de s’adjoindre à lui pour le procès. Le pauvre homme, effrayé de la responsabilité qu’il allait encourir, commença par se dérober, en alléguant qu’il n’avait pas de pouvoirs pour le diocèse de Beauvais. Mais l’inquisiteur général, sommé par Cauchon de venir siéger lui-même ou de se faire remplacer, envoya à Lemaître les pouvoirs nécessaires, avec ordre d’en user. Il s’y résigna, la mort dans l’âme, et vint prendre place à côté de Cauchon, trois semaines après l’ouverture du procès. Sa présence n’apporta d’ailleurs aucun changement et fut à peine remarquée, tant il prenait soin de s’effacer. La peur des Anglais lui faisait approuver tout ce que voulait son collègue.

Si l’on ne procède pas selon leur volonté, — disait-il à l’huissier Massieu, — c’est la mort qui nous menace.

Décidément, il n’avait point âme de héros.

§6. Vices essentiels de la procédure

Nous entendons faire un beau procès, avait dit Cauchon ; 183ce qui, dans la bouche de l’ancien professeur de droit, voulait dire un procès si bien conduit, d’après toutes les règles de la procédure canonique, qu’il serait impossible au juriste le plus exercé d’y trouver rien à reprendre. Hélas ! ce beau procès était, d’avance, irrémédiablement vicié, pour de multiples raisons, dont voici les principales :

1° En l’entreprenant, on revenait sur une chose déjà jugée. En effet, Jeanne avait été minutieusement examinée, à Poitiers, sur sa foi, ses mœurs et sa mission, et le jugement, porté sur elle, était tout à sa louange. L’évêque de Beauvais n’avait pas le droit de réviser ce jugement, d’autant qu’il avait été confirmé par l’archevêque de Reims, son propre métropolitain.

2° L’enquête préparatoire n’avait rien fourni contre l’accusée ; au contraire, elle lui avait été très favorable ; or, pour introduire une cause en matière de foi, il fallait plus que des soupçons, une réputation notoirement mauvaise.

3° Ni Cauchon, parce qu’il était ennemi déclaré de l’accusée, ni le vice-inquisiteur, qui ne siégeait que contraint et toujours sous l’empire de la terreur, ne pouvaient être ses juges.

4° Les audiences allaient se tenir dans une forteresse, où juges et assesseurs avaient tout à craindre, s’ils ne procédaient pas au gré des Anglais, qui l’occupaient en force.

5° Enfin, Jeanne n’était pas seule en cause : à travers sa personne, c’était surtout le roi de France que Bedford voulait atteindre ; en la faisant condamner comme sorcière, il entendait bien infliger une flétrissure au prince qui avait accepté ses services. Charles VII aurait donc dû être invité à se faire représenter au procès pour y défendre son honneur.

Ces vices essentiels furent d’ailleurs signalés à Cauchon, au cours du procès, par un prêtre normand, Jean Lohier, qui lui déclara que sa procédure était radicalement nulle. Après avoir ainsi déchargé sa conscience, Lohier se hâta de quitter Rouen, où il n’eût plus été en sûreté. Le juge sentait bien la justesse de ces critiques ; il n’en était que plus âpre à les réprimer ; 184un des assesseurs, Nicolas de Houppeville, s’en étant aussi rendu coupable, il lui interdit de paraître à l’audience et, peu après, le fit jeter en prison.

§7. Odieux guet-apens

Tout en prenant les dispositions que nous avons rapportées, Cauchon imagina, de concert avec le gouverneur du château, un stratagème, destiné à obtenir de la prisonnière des aveux compromettants. Les deux fourbes décidèrent d’introduire dans son cachot un traître, qui se présenterait à elle comme un bon Français, prisonnier pour son attachement au roi, et tâcherait de gagner ainsi sa confiance ; on écarterait les geôliers et, pendant qu’elle ferait ses confidences à ce faux ami, des greffiers, postés dans la chambre voisine, près d’une ouverture pratiquée dans la cloison, entendraient la conversation, sans qu’elle se doutât de leur présence.

Ainsi fut fait ; un misérable, le chanoine Loyseleur, consentit à jouer le rôle du traître, se présenta à la Pucelle sous un déguisement et lui dit qu’il était un pauvre cordonnier lorrain, emprisonné par les Anglais ; puis, quand il crut s’être suffisamment insinué dans sa confiance, il se mit à l’interroger discrètement. Les greffiers avaient écouté la conversation ; mais Cauchon ayant voulu leur faire enregistrer ce qu’ils avaient entendu, ils s’y refusèrent, parce que, dirent-ils, il n’était pas honnête de commencer le procès de cette manière.

Loyseleur n’avait point de pareils scrupules. Durant tout le temps du procès, il multiplia ses visites à la prison, de jour et de nuit, sous divers déguisements, et parvint enfin à faire croire à Jeanne qu’il était un prêtre lorrain, prisonnier des Anglais. Il se rendait près d’elle avant les audiences, pour lui suggérer des réponses de nature à la perdre ; il informait ensuite Cauchon des aveux qu’il avait pu lui surprendre. Il sut si bien cacher sa fourberie, sous les dehors d’un sincère intérêt, que la pauvre enfant s’y laissa prendre et accorda toute sa confiance à ce prêtre qui lui témoignait une si affectueuse sympathie. Manchon et de Courcelles rapportent même qu’il l’entendait 187en confession. Quoi qu’il en soit, l’infâme conduite du traître était bien connue des membres du tribunal ; ils s’en indignaient tout bas, sans oser rien dire.

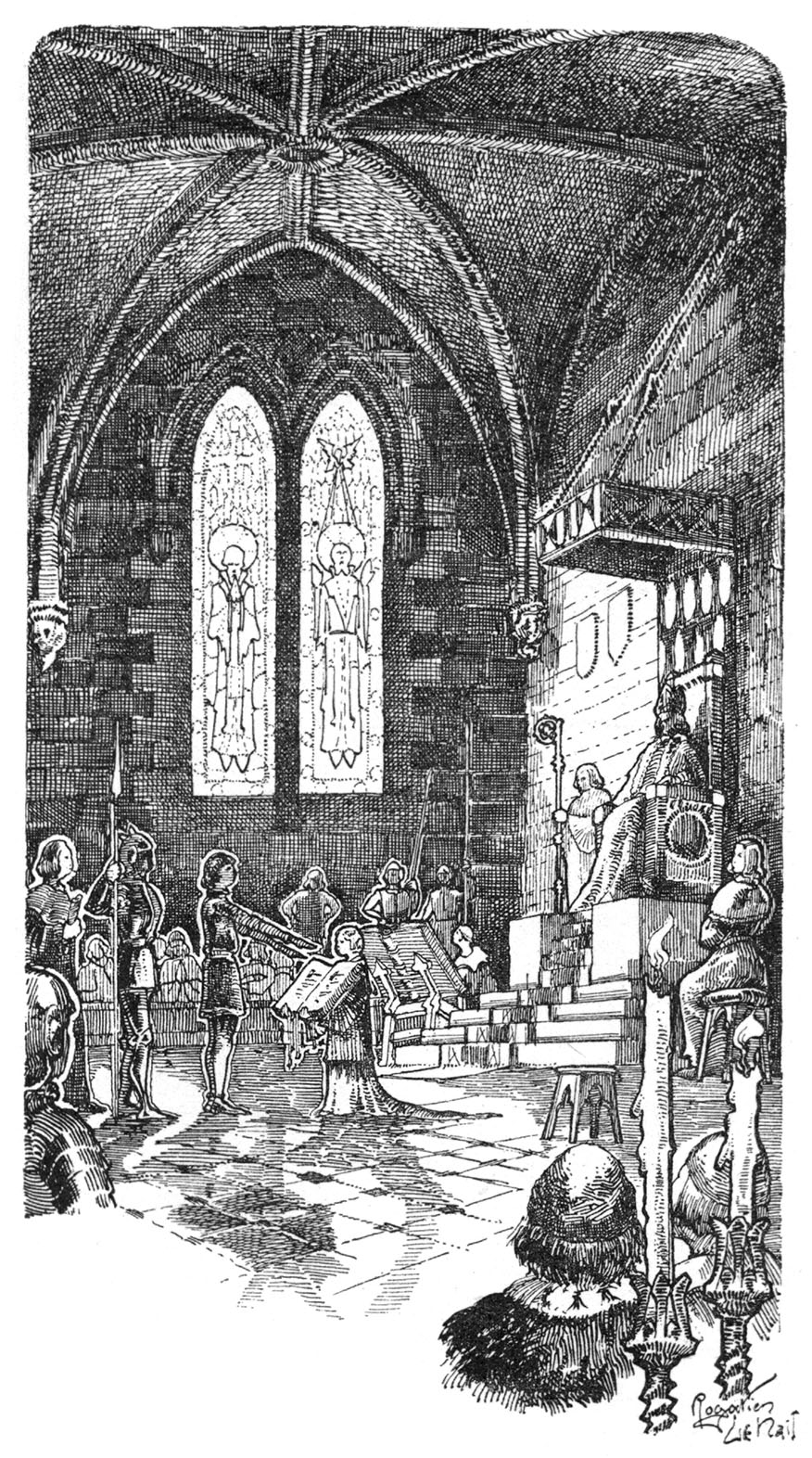

§8. La Pucelle à l’audience

La première audience publique se tint dans la chapelle et les suivantes dans une salle de château. Pour donner plus d’autorité au jugement à intervenir et se mettre lui-même à couvert, Cauchon eut soin de s’entourer d’assesseurs aussi nombreux que distingués, docteurs en théologie et en droit canon, ou pourvus d’autres grades universitaires. Rarement il y en eut moins de trente, habituellement quarante-cinq à cinquante et quelquefois beaucoup plus. Tous étaient Français, un seul excepté ; mais la plupart avaient été entraînés par la passion politique dans le parti bourguignon et les Anglais avaient réussi à se les attacher en les comblant de faveurs ; double raison, qui explique, sans la justifier, la conduite qu’ils tinrent au cours du procès.

Les plus acharnés contre la Pucelle furent naturellement les délégués de l’Université, qui estimaient avoir à venger sur elle une injure personnelle. Cauchon se reposait ordinairement sur eux du soin de surveiller les interrogatoires ; après l’audience, il les réunissait en conseil secret, pour examiner avec eux le parti qu’on pouvait tirer des réponses de l’accusée. À l’audience, leur animosité bien connue, leur grand crédit et, de plus, la présence de l’assesseur anglais, Hayton, suffisaient ordinairement à empêcher toute manifestation de sympathie en sa faveur. La crainte de déplaire aux Anglais paralysa la bonne volonté de quelques rares ecclésiastiques, bien intentionnés mais timides, qui furent mêlés au procès.

Les audiences étaient excessivement fatigantes pour l’accusée ; elles duraient deux, trois et parfois quatre heures ; certains jours, il y en eut deux, l’une le matin, l’autre le soir. Au début du procès, elle demanda en vain qu’on lui donnât quelqu’un pour la conseiller, parce qu’elle était trop ignorante pour répondre convenablement. Elle se trouvait donc seule, en face d’une 188meute de légistes retors, qu’elle savait acharnés à sa perte. Elle essaya de récuser ses juges :

— Pour ce qui est de vous, — dit-elle à Cauchon, — je ne veux pas me soumettre à votre jugement, parce que vous êtes mon ennemi mortel.

Peine perdue ; le juge, ainsi pris à partie, se contenta de répondre :

— Le roi m’a ordonné de faire votre procès, et je le ferai.

On l’accablait de questions ; souvent elle n’avait pas même fini de répondre à un interrogateur qu’un autre commençait déjà à la harceler. Elle s’en plaignit à plusieurs reprises. Un jour, interpellée de plusieurs côtés à la fois, elle s’écria :

— Tout beau ! messeigneurs, faites l’un après l’autre.

En d’autres circonstances, elle rappelait les interrogateurs à la question, en leur disant :

— Cela n’est pas de votre procès.

Ou bien :

— Passez outre.

À la suite de questions oiseuses ou saugrenues, qui n’avaient pour but, semble-t-il, que de l’énerver, on lui en posait d’autres, tellement subtiles et captieuses qu’un savant théologien aurait pu seul s’en tirer à son honneur. Bon nombre d’assesseurs en murmuraient tout bas ; quelques-uns même s’en plaignirent ouvertement ; leur protestation resta sans effet.

Dans ses visites à la prisonnière, Loyseleur lui conseillait fortement de ne pas se soumettre à l’Église ; il dut avoir d’autant moins de peine à la persuader que, de fait, dans le cas présent, l’Église ne pouvait être, à ses yeux, que le tribunal qui instruisait son procès. C’est pourquoi elle refusait de s’y soumettre. Le dominicain Isambart de la Pierre, voyant qu’elle ne comprenait pas le sens et la portée de ce refus, lui suggéra de se soumettre au Concile général, qui se réunissait à Bâle. Comme elle ne savait pas ce que c’était qu’un Concile général, il lui dit que, dans cette assemblée, il y avait autant de Français que d’Anglais :

— Oh bien ! dit-elle, puisqu’il y a des gens de notre parti, je veux bien me soumettre au Concile de Bâle.

Cauchon, se retournant vers le religieux, s’écria, dans un paroxysme de fureur :

— Taisez-vous, de par le diable !

Au greffier qui lui demandait s’il fallait enregistrer la déclaration de l’accusée, 189il répondit sèchement :

— Non, ce n’est pas nécessaire.

Sur quoi, celle-ci lui adressa cette plainte trop justifiée :

— Vous écrivez bien ce qui est contre moi, et vous ne voulez pas écrire ce qui est pour moi.

Une autre fois, s’étant aperçu des marques d’intérêt qu’Isambart lui donnait, l’évêque l’interpella brutalement, la menace à la bouche :

— Pourquoi souffles-tu cette méchante femme, en lui faisant des signes ? Par la morbleu, vilain, si je m’aperçois que tu te mettes en peine de l’aider, je te ferai jeter à la Seine20.

Il poussait l’effronterie jusqu’à commander aux greffiers de dénaturer le sens de certaines réponses qui dérangeaient ses plans. Manchon déclare avoir refusé de se prêter à cette falsification et nous pouvons l’en croire ; mais nous avons vu qu’il eut la faiblesse de supprimer, par ordre, d’autres déclarations trop gênantes. Les procès-verbaux n’étaient pas toujours d’une exactitude parfaite. La Pucelle, à qui on les lisait, remarquait tout de suite les erreurs de la rédaction et les faisait corriger, séance tenante. Elle étonnait tout le monde par la sûreté de sa mémoire. Quand on lui adressait, pour la seconde ou la troisième fois, une question 190qui avait déjà été posée, elle disait :

— J’en ai répondu tel jour et de telle manière.

En se reportant au registre, on trouvait que c’était parfaitement exact. Un jour, le second greffier, Boisguillaume, prétendant qu’elle se trompait :

— Cherchez dans votre livre, — lui dit-elle.

Il le fit et dut reconnaître son erreur.

— Prenez garde, — ajouta-t-elle avec un fin sourire ; — si vous vous trompez encore, je vous tirerai les oreilles.

Ainsi, ni le danger où elle était et dont elle avait pleinement conscience, ni l’appareil imposant de la justice, ni l’hostilité, dont elle se sentait l’objet, rien ne fut capable de l’intimider. Ses Voix lui recommandaient de répondre hardiment ; elle répondait hardiment et savait même plaisanter, au besoin.

Maître Jacques de Touraine lui ayant demandé si elle s’était trouvée en des affaires où des Anglais avaient été tués :

— Oui, certes, — répondit-elle ; — pourquoi ne quittaient-ils pas la France et ne s’en retournaient-ils pas dans leur pays ?

En l’entendant, un lord anglais ne put retenir ce cri d’admiration : La brave fille ! que n’est-elle anglaise !

Par la simplicité, l’à-propos, la finesse et, quelquefois, la profondeur de ses réponses, elle excitait l’admiration de ses ennemis eux-mêmes. Le greffier Manchon lui a rendu ce témoignage :

Elle répondait aussi bien qu’eût pu le faire le meilleur clerc et les assesseurs disaient n’avoir jamais vu femme qui leur eût donné tant d’embarras.

Puis, il ajoute :

Je crois que, dans une cause si difficile, elle était incapable, par elle-même, de se défendre contre de si grands docteurs, si elle n’avait pas été inspirée.

191Chapitre III Procès préparatoire Les six premières séances, en présence d’un nombreux public

§1. Observations préliminaires

1° Les procès en matière criminelle, appelés devant nos Cours d’assises, s’ouvrent par la lecture de l’acte d’accusation, relatant les faits qui motivent la poursuite. Dans le procès de Jeanne d’Arc, au lieu de faits, préalablement certifiés par des témoignages et passés au crible d’une instruction sérieuse, le promoteur, qui remplit près des tribunaux ecclésiastiques à peu près les mêmes fonctions que nos procureurs, n’avait tout au plus à alléguer que des on-dit et de vagues soupçons, puisque l’enquête préalable n’avait rien révélé qui ne fût favorable à l’accusée. Pour qu’il pût dresser l’acte d’accusation, il fallait que celle-ci lui en fournît tous les éléments par ses réponses ; car aucun témoin ne sera entendu. Il s’agissait donc, dans le procès préparatoire, de lui arracher des aveux compromettants. C’est à quoi vont s’employer, de tout leur pouvoir, Cauchon et ses complices, au cours des quinze séances qui eurent lieu du 21 février au 17 mars.

2° L’évêque de Beauvais et le sous-inquisiteur avaient seuls la qualité de juges ; les assesseurs n’étaient que de simples consulteurs. Aux deux greffiers, précédemment nommés, le vice-inquisiteur en adjoignit un troisième, Nicolas Taquel, lorsqu’il se résigna à siéger. Ces greffiers prenaient séparément leurs notes d’audience et les confrontaient ensuite pour rédiger le procès-verbal. Tous les trois ont prétendu l’avoir fait aussi exact que possible et on peut les en croire, quant à la fidélité 192générale de ce qu’ils ont enregistré. Mais nous savons par le témoignage d’Isambart et par les aveux mêmes de Manchon, qu’ils omirent, par ordre du juge, de reproduire des réponses de grande importance.

3° Le procès-verbal général, que nous suivrons dans notre compte rendu abrégé des audiences, fut rédigé d’abord en français par Manchon ; puis, après la mort de Jeanne, traduit en latin par Thomas de Courcelles. Assurément, ni Cauchon, qui l’a revu soigneusement, ni le traducteur, qui fut un des ennemis les plus acharnés de la Pucelle, ne seront soupçonnés d’avoir cherché à présenter leur victime sous un jour favorable. Néanmoins, tel qu’il est et malgré des lacunes regrettables, la figure de la sainte héroïne s’en dégage, rayonnante d’un éclat surhumain.

§2. Première séance (21 février, 2e mardi de Carême)

Avant d’introduire l’accusée, l’huissier rendit compte au juge de la façon dont elle avait reçu la citation qu’il lui avait faite : elle avait déclaré être prête à comparaître, mais elle demandait deux choses, savoir : que des ecclésiastiques du parti français assistassent au procès, en nombre égal à ceux du parti anglais ; puis, elle suppliait humblement qu’il lui fût permis d’entendre la messe avant l’audience. Les deux demandes furent rejetées.

Cauchon ouvrit la séance en ordonnant à Jeanne de jurer, les mains sur les Évangiles, qu’elle dirait la vérité sur tout ce qu’on lui demanderait. À quoi elle répondit prudemment :

— Je ne sais pas sur quoi vous voulez m’interroger. Vous pourriez me demander telle chose que je ne vous dirai pas. Pour ce qui est de mon père, de ma mère, de ce que j’ai fait, depuis que je me suis mise en chemin pour la France, je prêterai volontiers serment. Mais, pour ce qui est des révélations que je tiens de Dieu, je ne les ai jamais révélées qu’à celui qui est mon roi, au seul Charles. Je ne les révélerai pas, dût-on me couper la tête. Dans huit jours je saurai bien si je dois les révéler.

Cela dit, elle se mit à genoux et prêta serment, les mains posées sur un missel.

193Après quelques interrogations, de pure forme, touchant son nom, son âge, etc., l’évêque lui dit de réciter le Pater :

— Entendez-moi en confession, — répondit-elle, — et je le dirai volontiers, mais pas autrement.

Avant de lever l’audience, il lui fit défense de chercher à s’évader, sous peine d’être déclarée convaincue d’hérésie.

— Je n’accepte pas cette défense, — répliqua-t-elle ; — si je m’évadais, personne n’aurait le droit de m’accuser d’avoir violé la foi donnée, car je n’engageai jamais ma foi à personne… Combien me font souffrir les chaînes et les liens de fer dont on charge mon corps et mes pieds ! Il est vrai que j’ai voulu autrefois m’évader ; je le voudrais encore, ainsi que tout prisonnier en a le droit.

Sur ce, Cauchon la fit reconduire à la prison, en recommandant aux geôliers de faire bonne garde.

§3. Deuxième séance (22 février)

Le lendemain, à l’ordre qu’on lui donnait de prêter serment, Jeanne répondit :

— J’ai déjà prêté serment ; cela doit suffire ; vous me chargez trop.

Elle obéit pourtant, mais avec les mêmes restrictions que la première fois ; puis elle ajouta :

— Si vous étiez bien informés de ce qui me concerne, vous devriez me vouloir hors de vos mains : car je n’ai rien fait que, par révélation.

L’interrogatoire porta ensuite sur son enfance et sa jeunesse. Les réponses qu’elle fit sont reproduites au livre Ier.

Voici ce qu’elle dit ce jour-là de sa première entrevue avec Charles VII :

— J’allai vers mon roi sans obstacle. Arrivée à Sainte-Catherine-de-Fierbois, j’envoyai, pour la première lois, devers mon roi, au château de Chinon, où il était alors. J’arrivai à Chinon sur le midi, et je descendis dans une hôtellerie… Après le dîner, j’allai au château. Quand j’entrai dans la chambre de mon roi, je le connus au milieu de son entourage, sur l’indication de ma Voix qui me le révéla. Je lui dis que je voulais aller faire la guerre aux Anglais. Avant de me mettre à l’œuvre, il eut plusieurs belles révélations.

— Lesquelles ?

— Je ne vous le dirai pas et vous n’aurez pas encore de réponse sur ce point. Envoyez vers lui et il vous le dira.

194Nous avons vu (livre Ier, chap. III) que ces révélations étaient de telle nature qu’elles ne pouvaient être divulguées sans grand préjudice pour l’honneur du roi. Les juges auront beau revenir, nombre de fois, à la charge, pour lui arracher ce secret, ils n’y réussiront pas.

Vers la fin de l’audience, elle fit cette touchante déclaration :

— Il n’est pas de jour que je n’entende la Voix, et y en ai bien besoin. Je ne lui ai jamais demandé, comme récompense finale, que le salut de mon âme.

§4. Troisième séance (24 février)

Ce jour-là, le juge somma l’accusée, à trois reprises, de prêter serment sans condition ; trois fois elle s’y refusa. Puis, regardant l’évêque en face, elle lui adressa cette superbe déclaration :

— Faites bien attention à ce que vous dites que vous êtes mon juge ; car vous prenez une grande chargé et m’en imposez une trop lourde… Tout le clergé de Paris et de Rouen ne saurait me condamner, s’il n’a pas de droit sur moi. Je dirai volontiers la vérité sur ma venue en France, et encore pas tout : huit jours n’y suffiraient pas ; pour le reste, qu’on ne m’en parle plus. Je suis venue de la part de Dieu ; je n’ai rien à faire ici. Renvoyez-moi à Dieu, de la part de qui le suis venue.

Sur de nouvelles instances de l’évêque, accompagnées de menaces, elle finit par consentir à jurer de dire la vérité, mais seulement sur ce qui touchait au procès.

À certaines questions qui lui sont posées sur ses Voix, elle répond :

— J’ai entendu la Voix hier et aujourd’hui. Hier, je l’ai entendue trois fois, le matin, à l’heure des Vêpres et quand on sonnait l’Ave Maria. Ce matin, je dormais ; la Voix m’a éveillée sans me toucher. Cette voix me dit de répondre hardiment ; que Dieu m’aiderait.

Puis, elle interpelle à nouveau l’évêque :

— Vous dites que vous êtes mon juge faites bien attention à ce que vous faites ; car, en vérité, je suis envoyée de par Dieu et vous vous mettez en grand danger.

On lui pose ensuite de nouvelles questions et elle demande 195un délai pour y répondre ; puis, elle ajoute :

— Je crois fermement que cette Voix vient de Dieu et par son ordre. Je le crois aussi fermement que je crois la loi chrétienne, et que Notre-Seigneur nous a rachetés des peines de l’enfer. J’ai beaucoup plus de crainte de faillir, en disant quelque chose qui déplairait à ces Voix que je n’en ai de vous répondre… J’ai appris cette nuit bien des choses pour le bien de mon roi ; je voudrais bien qu’il les connût et pour cela je consentirais à ne pas boire de vin jusqu’à Pâques. Il en serait plus gai à son dîner.

— Votre conseil vous a-t-il révélé que vous sortiriez de prison ?

— Je n’ai pas à vous le dire.

Puis, elle ajouta :

— Il y a un proverbe que citent les petits enfants : On est quelquefois pendu pour avoir dit la vérité.

— Savez-vous, reprend l’interrogateur, si vous êtes en état de grâce ?

Question perfide, à laquelle elle ne peut répondre ni oui, ni non, sans se condamner elle-même. Un murmure de désapprobation s’élève parmi les assistants et un des assesseurs fait observer qu’elle n’est pas tenue d’y répondre. Mais elle, sans se déconcerter :

— Si je n’y suis pas, que Dieu m’y mette, si j’y suis, qu’il daigne m’y conserver. Il n’est rien au monde dont je fusse plus fâchée que de savoir ne pas être en la grâce de Dieu. Si j’étais dans le péché, je crois que la Voix ne viendrait pas vers moi. Je voudrais que tout le monde le comprît aussi bien que moi.

Interrogée ensuite sur les sentiments qu’elle éprouvait, dans son enfance, à l’égard des Bourguignons, elle répondit franchement, sans souci de froisser le juge et les assesseurs, qui étaient tous de ce parti :

— Je ne connaissais qu’un seul Bourguignon, à Domrémy, et j’eusse bien voulu qu’il eût la tête coupée, si toutefois c’eût été le bon plaisir de Dieu. Depuis que j’ai compris que mes Voix étaient pour le roi de France, je n’ai pas aimé les Bourguignons. Ils auront la guerre, s’ils ne font pas leur devoir. La Voix me l’a dit.

Après lui avoir fait raconter ses occupations à Domrémy et les joyeux ébats de la jeunesse du village sous l’arbre des 196fées, Jean Beaupère lui demanda si elle voulait avoir un habit de femme.

— Donnez-m’en un ; je le prendrai et m’en irai. Je ne le prendrai pas à d’autre condition. Je suis contente de celui que j’ai, puisqu’il plaît à Notre-Seigneur que je le porte.

§5. Quatrième séance (27 février)

Jean Beaupère commence par demander à l’accusée si elle a jeûné pendant le Carême :

— Oui vraiment, — répond-elle, — j’ai jeûné tout le carême.

Elle avait déjà dit à l’audience précédente :

— Depuis hier après midi, je n’ai bu ni mangé.

L’interrogatoire roule ensuite sur la Voix :

— L’avez-vous entendue depuis samedi ?

— Oui vraiment, je l’ai entendue souvent.

— Dans cette salle ?

— Ce n’est pas de votre procès… Oui, je l’ai entendue ; mais je ne la comprenais pas bien avant d’être rentrée dans ma chambre.

— Et quand vous avez été rentrée ?

— Elle m’a dit de vous répondre hardiment. Je vous dirai volontiers ce que Notre-Seigneur m’a permis de dire ; mais pour ce qui est des révélations qui concernent le roi de France, je ne le dirai pas sans permission de ma Voix. Je lui ai demandé conseil sur certaines questions, qui m’étaient posées ; j’ai eu conseil sur quelques points. Si je répondais sans permission, je n’aurais pas mes Voix en garant ; mais, lorsque Notre-Seigneur m’aura donné permission, j’aurai bon garant.

— La Voix était-elle l’a voix d’un ange, d’un saint ou de Dieu ?

— C’était la voix de sainte Catherine et de sainte Marguerite. Elles avaient, sur la tête, de belles couronnes, fort riches et de très grand prix. J’ai la permission de vous le dire. Si vous en doutez, envoyez à Poitiers, où j’ai été précédemment interrogée.

— Comment les distinguez-vous l’une de l’autre ?

— Par la salutation qu’elles me font. Il y a bien sept ans qu’elles sont chargées de me gouverner. Je les connais encore parce qu’elles me disent leurs noms.

On lui fait alors une série de questions sur les vêtements, l’âge, etc., des saintes et sur la figure de saint Michel. Elle refuse de répondre. Mais, quand Beaupère lui demande si elle a vu l’ange et les 199saintes sous une forme corporelle, elle répond sans hésiter :

— Je les ai vus de mes yeux, des yeux de mon corps, aussi bien que le vous vois vous-même. Quand ils s’éloignaient, je pleurais, j’aurais bien voulu qu’ils m’eussent emportée avec eux.

— Que vous dit saint Michel à propos du roi ?

— Vous n’aurez pas encore de réponse aujourd’hui. Mes Voix m’ont ordonné de répondre hardiment. J’ai bien dit une fois à mon roi tout ce qui m’a été révélé, parce que j’allais vers lui pour cela ; mais je n’ai pas la permission de vous révéler ce que m’a dit saint Michel. Combien je voudrais que vous eussiez une copie du livre qui est à Poitiers ! Si toutefois Dieu en était content.

— Puis, à la suite de nouvelles questions sur les saintes :

— Je vous ai assez dit que ce sont sainte Catherine et sainte Marguerite. Croyez-moi si vous voulez. Je ne suis venue en France que sur le commandement de Dieu. J’aurais mieux aimé être tirée à quatre chevaux que de venir en France sans son congé.

— Est-ce Notre-Seigneur qui vous a dit de prendre le vêtement d’homme.

— Le vêtement est peu de chose ; c’est un point de minime importance. Ce n’est sur le conseil d’aucun homme que j ai pris le vêtement d’homme. Je n’ai pris le vêtement, je n’ai fait quoi que ce soit que sur le commandement de Dieu et des anges. S’il m’ordonnait de prendre un autre vêtement, je le prendrais. Tout ce que j’ai fait par le commandement de Dieu, je crois l’avoir bien fait. Voilà pourquoi j’en attends bonne garantie et bon secours.

— Quand vous avez vu votre roi la première fois, y avait-il un ange au-dessus de sa tête ?

— Par la bienheureuse Vierge Marie, s’il y en avait un, je ne l’ai pas vu.

— Sur quoi votre roi ajouta-t-il foi à vos paroles ?

— Il eut de bons signes et les clercs furent d’avis qu’il devait me croire.

— Quelles révélations lui fîtes-vous ?

— Vous ne saurez pas cela de moi cette année. Pendant trois semaines, je fus interrogée par des ecclésiastiques à Chinon et à Poitiers, et mon roi, avant de se décider à me croire, eut de bons renseignements sur mon passé. Les clercs 200de mon parti furent d’avis qu’il n’y avait rien que de bon dans mon fait.

La séance continua par une série de questions concernant son épée, son étendard et la part qu’elle avait prise à la délivrance d’Orléans. Heureuse, sans doute, de se trouver ainsi. amenée sur le terrain de ses premiers exploits, elle ne fit pas difficulté de satisfaire amplement la curiosité du tribunal. Son récit ayant été précédemment reproduit (livre II, ch. Ier), nous nous contenterons d’en détacher ici les deux passages les plus saillants.

— J’aimais beaucoup mon épée, parce qu’elle avait été trouvée dans l’église de sainte Catherine que j’aime beaucoup. Je la portais continuellement jusqu’à l’assaut contre Paris. J’avais cette épée à Lagny ; mais, de Lagny jusqu’à Compiègne, je portai une épée prise sur un Bourguignon, parce que c’était une bonne épée de guerre, bonne pour donner de bonnes bouffes et de bons torchons.

— J’aimais quarante fois plus mon étendard que mon épée. Dans les combats, je portais cet étendard pour éviter de tuer quelqu’un. Je n’ai jamais tué personne.

§6. Cinquième séance (1er mars)

Au début de la séance, Jeanne refusa énergiquement, pour la cinquième fois, de s’engager par serment à dire la vérité sur tout ce qui lui serait demandé.

— Je sais, — dit-elle, — bien des choses qui ne sont pas de ce procès et qu’il n’est pas besoin de dire. Mais tout ce que je saurai touchant le procès, je vous dirai la vérité, comme si j’étais devant le Pape de Rome.

Celui-là était donc à ses yeux le vrai Pape ; car il y en avait alors deux autres. Ce fut l’occasion de l’interroger sur sa lettre au comte d’Armagnac. En effet, ce seigneur, excommunié par Martin V et ne sachant comment se tirer d’embarras, avait écrit à la Pucelle pour lui demander conseil. Elle avait fait une réponse évasive.

Lecture est donnée de la lettre du comte et de la réponse de Jeanne. Celle-ci reconnaît avoir fait cette réponse, en partie seulement ; le reste est le fait du clerc qui l’avait écrite. L’interrogateur 201lui ayant demandé si elle ne savait pas auquel des trois Papes le comte devait obéir, elle répondit :

— Le comte voulait savoir à qui Dieu voulait qu’il obéît et je ne savais pas ce que, sur ce point, je devais lui mander. Mais, pour ce qui est de moi, je crois et je tiens que nous devons obéir au Pape, qui est à Rome. Je n’ai jamais écrit ni fait écrire sur les trois Papes. J’affirme, sous la foi du serment, que je n’ai jamais écrit, ni fait écrire à ce sujet.

On lut ensuite la lettre qu’elle avait adressée aux Anglais, avant d’entrer en campagne, et dans laquelle elle leur annonçait qu’ils seraient boutés hors de France. Elle reconnut l’exactitude de la copie, à trois mots près.

Après quoi, saisie tout à coup de l’esprit prophétique, elle s’écria :

— Avant sept ans, les Anglais perdront un gage plus grand qu’ils n’ont fait à Orléans… Ils perdront tout en France. Ils éprouveront une perte telle qu’ils n’en ont jamais éprouvé de pareille, et ce sera par une grande victoire que Dieu enverra aux Français. Je le sais par la révélation qui m’en a été faite. Je le sais d’une manière aussi certaine que je sais que vous êtes devant moi.

Cinq ans plus tard, Paris, gage plus grand qu’Orléans, ouvrait ses portes à Charles VII ; et, finalement, les Anglais perdaient tout en France, après la bataille de Châtillon, où leur armée fut anéantie. Il ne leur restait que Calais.

L’interrogatoire continue :

— Quel jour avez-vous parlé à vos saintes ?

— Hier et aujourd’hui ; il ne se passe pas de jour que je ne les entende. Je serais morte sans la révélation, qui me réconforte chaque jour. Je les vois toujours sous la même forme ; elles portent des couronnes d’une grande richesse.

On veut lui faire donner des détails sur leur apparence, figure, bras et autres membres ; elle s’y refuse. Mais elle déclare

qu’elles ont un langage excellent, fort beau, et qu’elle les comprend bien… La Voix est douce, modeste et c’est en français qu’elle s’exprime.

— Ainsi, elle ne parle pas anglais ?

— Comment parlerait-elle anglais, puisqu’elle n’est pas du parti anglais ?

Questionnée 202à propos de deux bagues qu’on lui a prises, elle répond :

— Celle que vous avez, Monseigneur, est un cadeau de mon frère. Je vous charge de la donner à l’église.

— Quelles promesses vous ont faites vos saintes ?

— Cela n’est nullement de votre procès… Elles m’ont dit que mon roi recouvrerait son royaume, que ses ennemis le veuillent ou non. Elles m’ont promis de me conduire en paradis ; c’est ce que je leur avais demandé. J’ai une autre promesse, je ne vous la dirai pas ; cela ne touche pas le procès. Avant trois mois, je vous dirai l’autre promesse.

— Vous ont-elles dit que vous seriez délivrée ?

— Cela n’est pas de votre procès. J’ignore quand je serai délivrée, vous m’en parlerez dans trois mois.. Il faudra bien que je sois délivrée un jour. Je veux avoir permission pour vous le dire, je demande un délai… Ce que je sais bien, c’est que mon roi recouvrera le royaume de France. Je le sais aussi certainement que je sais que vous êtes devant moi dans cette salle d’audience.

Elle laissait ainsi clairement entendre que ses Voix lui avaient dit qu’elle serait délivrée avant trois mois. Elle le fut, en effet, par son martyre, qui fut consommé deux jours avant ce terme. Mais, il est évident qu’elle rêvait d’un tout autre genre de délivrance.

— Quelle était la figure de saint Michel ?

— Je ne lui ai pas vu de couronne et je ne sais rien de ses vêtements.

— Était-il nu ?

— Pensez-vous que Dieu n’ait pas de quoi le vêtir ?

— Avait-il des cheveux ?

— Pourquoi les lui aurait-on coupés ? Je ne sais pas s’il a des cheveux. J’ai une grande joie, quand je vois saint Michel ; car, lorsque je le vois, il me semble que je ne suis pas en péché mortel. Je ne sais pas si je fus jamais en péché mortel ; je ne crois pas en avoir lait les œuvres. Plaise à Dieu que le ne fasse jamais, que je n’aie jamais fait rien qui soit un poids pour mon âme.

— Quel signe avez-vous donné à votre roi, que vous veniez de la part de Dieu ?

— Je vous ai toujours dit que vous ne le tireriez pas de ma bouche. Allez le lui demander. De ce qui touche 203à mon roi, je ne vous parlerai pas. Ce que j’ai promis de tenir très secret, je ne vous le dirai pas ; je ne puis le dire sans être parjure. Je l’ai promis à sainte Catherine et à sainte Marguerite, sans en être requise par elles ; c’est de moi-même que je me suis imposé cette obligation, parce que trop de gens m’auraient sollicitée à ce sujet, si je n’avais pas fait cette promesse aux saintes.

§7. Sixième séance (3 mars)

Cette séance débute par de nouvelles questions sur l’apparence extérieure de saint Michel et des saintes ; l’accusée refuse d’y répondre et ajoute :

— Je vous ai dit ce que je sais et je ne vous répondrai pas autre chose. J’ai vu saint Michel lui-même et les saintes, dont vous parlez. Je les ai vus de mes yeux et je crois que ce sont eux aussi fermement que je crois en Dieu.

— Savez-vous, par révélation, si vous échapperez ?

— Cela ne regarde pas votre procès. Voulez-vous que je parle contre moi ? Je m’en rapporte à Notre-Seigneur. Si tout cela vous regardait, je vous le dirais. Par ma foi, je ne sais ni le jour ni l’heure. Mes Voix m’ont dit, en général, que je serai délivrée. Elles m’ont dit aussi de faire hardiment bon visage.

Revient ensuite la question de l’habit viril :

— Le roi, la reine et les docteurs de Poitiers vous ont-ils demandé si c’est par révélation que vous l’avez pris ?

— Je ne me rappelle pas si cela m’a été demandé ; c’est écrit à Poitiers.

— Pensez-vous que vous auriez fait une faute, en prenant un habit de femme ?

— Je lais mieux d’obéir à mon souverain Seigneur, à Dieu.

Puis, c’est une série de questions à propos des panonceaux que les compagnons de la Pucelle avaient faits sur le modèle de son étendard : quelle en était l’étoffe ? Les renouvelait-on souvent ? Les aspergeait-on d’eau bénite ? etc., etc. L’accusée promettait-elle bon succès à ceux qui les portaient ?

— Je leur disais bien quelquefois : Entrez hardiment parmi les Anglais, et j’y entrais moi-même.

On voit ensuite défiler pêle-mêle, dans le procès-verbal, Frère Richard et Catherine de La Rochelle, l’enfant ressuscité 204à Lagny, les bonnes femmes qui faisaient toucher leurs anneaux à celui de la Pucelle, son portrait, les messes qui furent dites à son intention, la haquenée de l’évêque de Senlis, qu’elle avait prise, et autres balivernes, jusqu’à des papillons, qu’on aurait cueillis sur son étendard.

§8. Grave modification, décidée par Cauchon

Après le départ de l’accusée, Cauchon fit part aux assistants d’une modification qu’il jugeait à propos d’apporter à la tenue des audiences.

Le procès, — disait-il, — serait continué sans interruption ; [des docteurs, désignés par lui,] seraient chargés d’extraire des aveux de Jeanne ce qu’il y aurait à en recueillir. Si, après cet extrait, il y avait des points, sur lesquels l’accusée dût être encore interrogée, elle le serait par quelques hommes, députés par lui à cet effet, sans qu’il fût nécessaire de causer du dérangement à tous ceux qui étaient ou avaient été présents. Tout serait rédigé par écrit, pour que, lorsque ce serait opportun, les sus-dits docteurs pussent en délibérer et formuler leur avis.

La résolution, énoncée ici par Cauchon, est, — dirons-nous après le R. P. Ayroles, — de toute importance. L’instruction avait été jusque-là très favorable à l’accusée.

En lisant, ses réponses dans un procès-verbal décoloré et incomplet, on reste frappé d’admiration.

Que serait-ce si nous l’avions entendue, faisant face aux interrogateurs, parfaitement maîtresse d’elle-même, demandant délai pour répondre, écartant, comme un jurisconsulte, les questions étrangères au procès, jetant ses terribles prophéties, rappelant à Cauchon la responsabilité qu’il encourait… Jeanne était victorieuse ; l’opinion était pour elle. C’est ce qui a du déterminer Cauchon à écarter tant de témoins de sa défaite et lui faire chercher les moyens de les tromper.

Des interrogatoires, devant quelques rares témoins de son choix, lui permettraient de peser sur les greffiers, qui ne seraient plus soutenus par le témoignage que rendrait à leur fidélité une assistance nombreuse. L’on pourrait présenter, sous un 205aspect tout autre, les aveux de la sainte fille ; les absents seraient bien tenus de s’en rapporter à ce que l’on dirait avoir été confessé par elle. Système de noire iniquité, que le Caïphe devait poursuivre jusqu’à la fin. Il allège ou fait disparaître la responsabilité de beaucoup de ceux qui, dans la suite, sont intervenus comme consulteurs dans la sentence ; mais il charge d’autant la mémoire du grand prévaricateur. [Ayroles, Vraie Jeanne d’Arc, V, 242.]

Les docteurs qu’il désigna se réunirent chez lui et consacrèrent six jours à éplucher les réponses de la Pucelle.

207Chapitre IV Procès préparatoire (suite) Les neuf dernières séances, en présence de rares témoins choisis par Cauchon

§1. Septième séance (10 mars)

Le 10 mars, Cauchon se présenta à la prison, accompagné seulement de trois docteurs et de deux témoins. L’interrogateur, maître Jean de la Fontaine, ouvrit la séance en demandant à l’accusée des détails sur la sortie de Compiègne, où elle avait été prise. Les réponses ont été reproduites dans notre récit. Puis, après quelques questions futiles sur son étendard, son écurie, son trésor de guerre, il arrive tout de suite à un sujet plus important, le signe qu’elle avait donné au roi, comme preuve de sa mission.

Dès la première séance, elle avait formellement déclaré qu’elle aimerait mieux avoir le cou coupé que de le révéler, et, de fait, dans les séances suivantes, malgré des instances réitérées, on n’avait pu lui arracher un mot sur ce sujet. Ce jour-là, pour donner une apparence de satisfaction à la curiosité des interrogateurs, sans d’ailleurs rien révéler de son secret, peut-être aussi dans l’espérance qu’ils cesseraient de la tourmenter à propos de ce signe, elle imagina de leur raconter une fiction, dans laquelle elle-même joue le rôle d’un ange, venant, de la part de Dieu, apporter au roi une riche couronne. L’archevêque Gélu ne l’avait-il pas appelée l’ange du Dieu des armées ? Elle ne mentait pas, en disant :

— Un ange, de par Dieu et non pas de par un autre, bailla le signe à mon roi. Ce signe était beau, honorable et bien croyable. Les clercs de par delà, quand ils surent 208le dit signe, cessèrent de m’arguer.

Elle ne devait pas tarder à s’apercevoir que l’évêque de Beauvais et les clercs à sa dévotion étaient plus exigeants.

§2. Huitième séance (12 mars)

— L’ange, qui apporta le signe au roi, parla-t-il ?

— Oui, il dit au roi que l’on me mît à l’œuvre et que le pays serait soulagé.

— L’ange vous a fait défaut, quand vous avez été prise ?

— Je crois, puisque cela plaît à notre Seigneur, que c’est le mieux que j’aie été prise.

(Mot sublime de résignation et de parfait acquiescement à la volonté divine !)

— L’ange ne vous a-t-il pas failli aux biens de la grâce ?

— Comment ne faillirait-il, quand il me conforte tous les jours ? J’entends le confort que je reçois par le moyen de sainte Catherine et de sainte Marguerite. Souvent elles viennent sans être appelées. Si elles tardaient à venir, je requerrais Notre-Seigneur. Je n’en eus jamais quelque peu besoin, sans qu’elles soient venues.

Les questions suivantes ont pour objet son vœu de virginité, sa citation à Toul, en cause de mariage, le silence qu’elle a gardé sur ses visions vis-à-vis de ses parents et de son curé, enfin sa fuite de la maison paternelle.

— En partant ainsi, ne pensiez-vous. pas pécher ?

— Puisque Dieu le commandait, il convenait de le faire. Quand j’aurais eu cent pères et cent mères, quand j’aurais été fille de roi, je serais partie.

— Vos Voix vous ont-elles appelée fille de Dieu, la fille au grand cœur ?

— Avant la levée du siège d’Orléans et depuis, tous les jours, quand elles me parlent, elles m’ont appelée plusieurs fois Jeanne la Pucelle, fille de Dieu.

— Puisque vous vous dites fille de Dieu, pourquoi ne dites-vous pas volontiers le Pater ?

— Je le dis volontiers et quand, autrefois, j’ai refusé, c’était dans l’intention que Mgr de Beauvais me confessât.

§3. Neuvième séance (même jour, soir)

Les premières questions portent sur les songes de Jacques d’Arc à propos de sa fille, puis sur l’habit viril :

— En prenant l’habit d’homme, pensiez-vous mal faire ?

— Non, et encore à présent, si j’étais en l’autre parti et en habit d’homme, il me semble que ce serait 209un grand bien pour la France, que je fisse comme je faisais devant ma prise.

— Comment auriez-vous délivré le duc d’Orléans ?

— J’aurais fait de par de ça assez de prises d’Anglais pour le ravoir, et si je n’en avais pas assez pris, j’eusse passé la mer, pour l’aller quérir à puissance, en Angleterre.

— Dans l’espace de trois ans ?

— Oui, et je le dis à mon roi, et lui demandai qu’il me laissât faire des prisonniers. Si j’avais duré trois ans, sans empêchement, je l’eusse délivré. C’était un terme plus bref que trois ans et plus long que le terme d’un an.

— Quel signe avez-vous baillé à votre roi ?

— J’en aurai conseil auprès de sainte Catherine.

§4. Dixième séance (13 mars)

Le sous-inquisiteur Lemaître siégea, pour la première fois, à cette séance. Il avait amené avec lui, comme consulteur, un autre dominicain, Isambart de la Pierre, et un troisième greffier.

La question du signe donné au roi fut reprise.

— Quel était ce signe ?

— Seriez-vous contents que je me parjurasse ? J’ai promis et juré de ne pas le dire. Le signe ce lut ce que l’ange certifiait à mon roi en lui apportant la couronne. Il lui disait qu’il aurait le royaume de France tout entier, à l’aide de Dieu et moyennant mon labeur ; qu’il me mît en besogne, à savoir, qu’il me baillât des gens d’armes, autrement il ne serait, pas couronné de sitôt.

— Depuis hier, avez-vous parlé à sainte Catherine ?

— Oui, je l’ai ouïe, elle m’a dit plusieurs fois de répondre hardiment aux juges, sur ce qu’ils me demanderaient touchant le procès.

Nouvelles questions sur l’ange, qui apporta la couronne, le lieu, le jour, l’heure, où elle fut remise, la matière dont elle était faite. Jeanne répond en continuant toujours son allégorie :

— Elle était d’or fin, si riche que je ne saurais en nombrer la richesse.

— L’ange entra-t-il par la porte ? Marchait-il par terre ?

— Il vint de haut ; j’entends qu’il venait par le commandement de Notre-Seigneur. Il entra par l’huis de la chambre, vint devant le roi et fit la révérence au roi, en s’inclinant devant lui et en prononçant les paroles que j’ai dites du signe. Avec cela, il lui remettait 210en mémoire la belle patience qu’il avait eue dans les tribulations, qui lui étaient survenues… Depuis l’huis, il marchait par terre en venant au roi.

— Est-ce à cause de votre mérite que Dieu envoya son ange ?

— Il venait pour grande chose ; ce fut, en espérance que le roi crût le signe pour que l’on cessât de m’arguer.

— Pourquoi avez-vous été choisie plutôt qu’un autre ?

— Il a plu à Dieu ainsi faire par une simple pucelle, pour rebouter les ennemis du roi.

— Où l’ange avait-il pris cette couronne ?

— Elle a été apportée de par Dieu ; il n’y a orfèvre au monde, qui la sût faire si belle et si riche. Quant au lieu où il l’a prise, je m’en rapporte à Dieu.

— Avait-elle bonne odeur ?

— Je n’ai pas gardé mémoire de cela ; je m’en aviserai… Je me souviens ; elle sent bon et le sentira longtemps ; mais qu’elle soit bien gardée ainsi qu’il appartient. Elle était en manière de couronne, et la couronne signifiait que le roi tiendrait le royaume de France.

— Y avait-il des pierreries ?

— Je vous ai dit ce que j’en sais.

— L’avez-vous maniée, baisée ?

— Non.

La conclusion, qui se dégage de ce minutieux interrogatoire, est que la Pucelle n’avait nullement en vue un objet matériel. Le mot couronne, dont elle se sert, est bien, comme elle l’explique elle-même, un symbole : la couronne signifiait que le roi tiendrait le royaume.

— Avez-vous eu révélation de vos Voix d’aller à Paris, à La Charité, à Pont-l’Évêque ?

— Non, j’y allai à la requête des gens d’armes. Depuis qu’à Melun j’eus révélation que je serais prise, je m’en rapportais le plus souvent aux capitaines pour le fait de la guerre.

§5. Onzième séance (14 mars)

L’audience commence par un interrogatoire sur le saut de Beaurevoir (Livre III, chap. Ier) ; puis Jean de la Fontaine pose cette question :

— Vos Voix demandent-elles délai pour répondre ?

— Sainte Marguerite me répond aussitôt ; mais quelquefois je manque de l’entendre, à cause de la turbation des personnes et des noises des gardes. Quand je 213fais requête aux saintes, elles font requête à Notre-Seigneur ; puis, du commandement de Notre-Seigneur, elles me donnent réponse.

— Quand les saintes viennent, y a-t-il de la lumière ?

— Il n’est pas de jour qu’elles ne viennent en ce château et elles n’y viennent pas sans lumière… Si tant est que je sois menée à Paris, faites que j’aie le double des interrogations et de mes réponses, pour que je le baille à ceux de Paris et que je puisse leur dire :

Voilà comment j’ai été interrogée à Rouen et ce que rai répondu, et que je ne sois Plus travaillée de tant de demandes.— Vous avez dit que Mgr de Beauvais se mettait en danger, en vous mettant en cause, qu’est-ce que cela ?

— Ce que c’était et ce que c’est encore ? C’est que dis à Mgr de Beauvais :

Vous dites que vous êtes mon juge ; je ne sais pas, si vous l’êtes ; mais avisez bien de ne pas mal juger ; vous vous mettriez en grand danger. Je vous en avertis, afin que, si Notre-Seigneur vous châtie, j’aie fait mon devoir de vous le dire.— Quel est ce danger ?

La réponse ne figure pas au procès-verbal ; à la place, on est tout étonné de trouver une révélation, énoncée par la Pucelle en termes singulièrement expressifs :

— Sainte Catherine m’a dit que j’aurais secours. Je ne sais pas si ce sera pour être délivrée de la prison ; ou bien, quand je serai en jugement, s’il surviendra quelque trouble, au moyen duquel je pourrai être délivrée ; je pense que ce sera l’un ou l’autre. Le plus souvent mes Voix me disent que je serai délivrée par grande victoire et ensuite elles me disent :

Prends tout en gré ; ne te chaille, pas de ton martyre ; tu t’en viendras enfin au royaume de Paradis.Et cela, les Voix me le disent simplement et absolument, c’est-à-dire sans faillir. Et j’appelle cela martyre, pour la peine et adversité que je souffre en la prison, et je ne sais pas si plus grand en souffrirai ; mais, je m’en attends à Notre-Seigneur.