Traité en faveur de Jeanne d’Arc (1429)

- Jacques Gélu (~1370–1432)

Éditions

- Quicherat : Texte

élagué

(latin) (Procès, t. III, 1845, p. 393-410), d’après le ms. 6199 de la BnF. - Lanéry d’Arc : Jacobi Gelu de Puella Aureliansensi dissertatio (Mémoires et consultations, 1889, p. 565), d’après le même ms. 6199.

- Olivier Hanne : Texte (latin) et traduction (Jacques Gélu : De la venue de Jeanne, Presses Universitaires de Provence, 2012, 188 p.), d’après le ms. B 3139.

- Lenglet du Fresnoy : Plan du traité (Histoire de Jeanne d’Arc, t. I, 1753, p. 18).

- Ayroles : Résumé (Vraie Jeanne d’Arc, t. I, 1890, p. 32-52).

Sources manuscrites

- Archives de l’Isère : Manuscrit B 3139

[XVe siècle.]

Xp[Christ]ianissimo principi domino karolo septimo, francorum regi serenissimo, ac dalphino viennensi inclitissimo…

Au prince très chrétien le seigneur Charles VII, sérénissime roi des Francs et très illustre dauphin de Viennois…

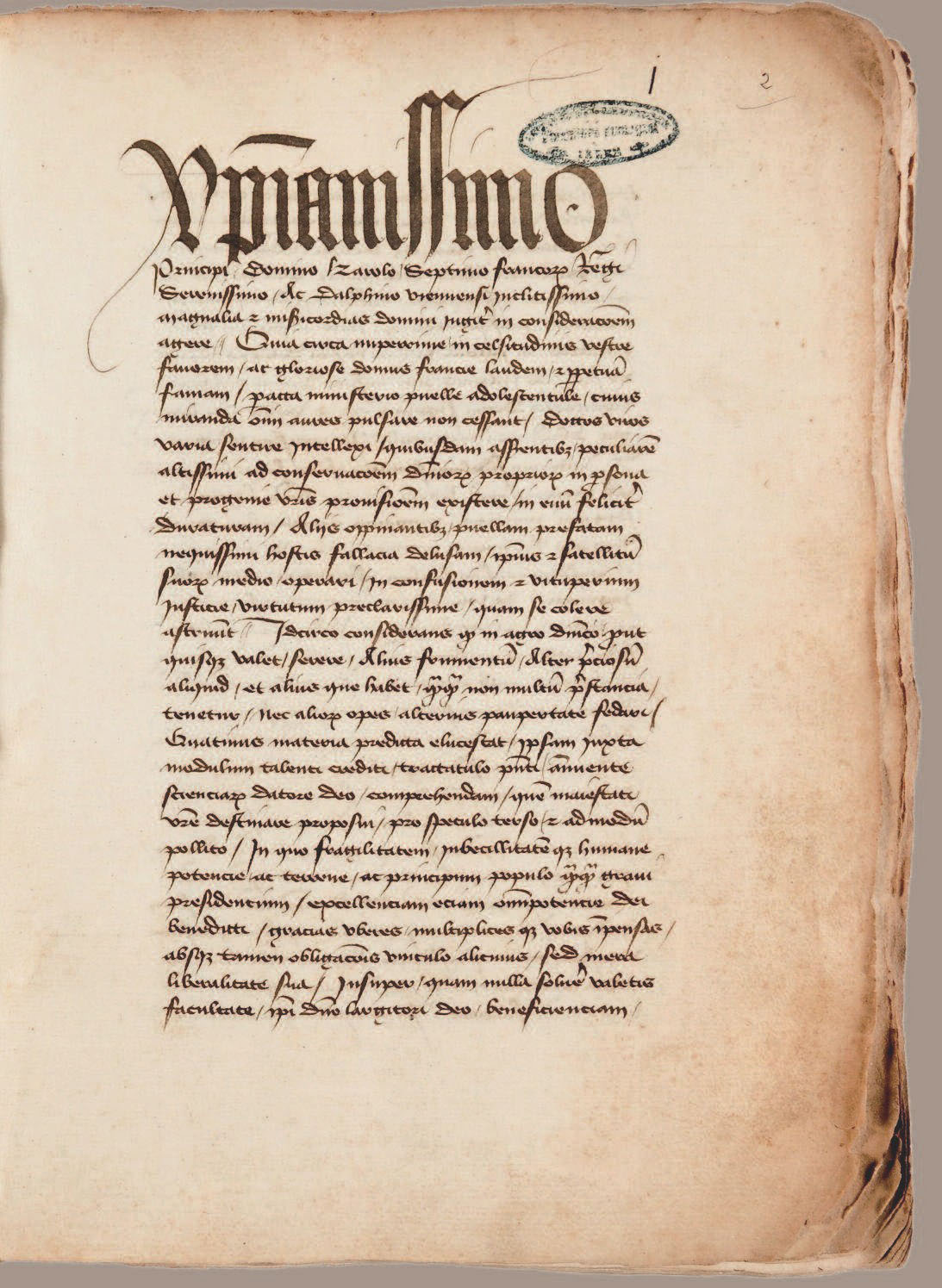

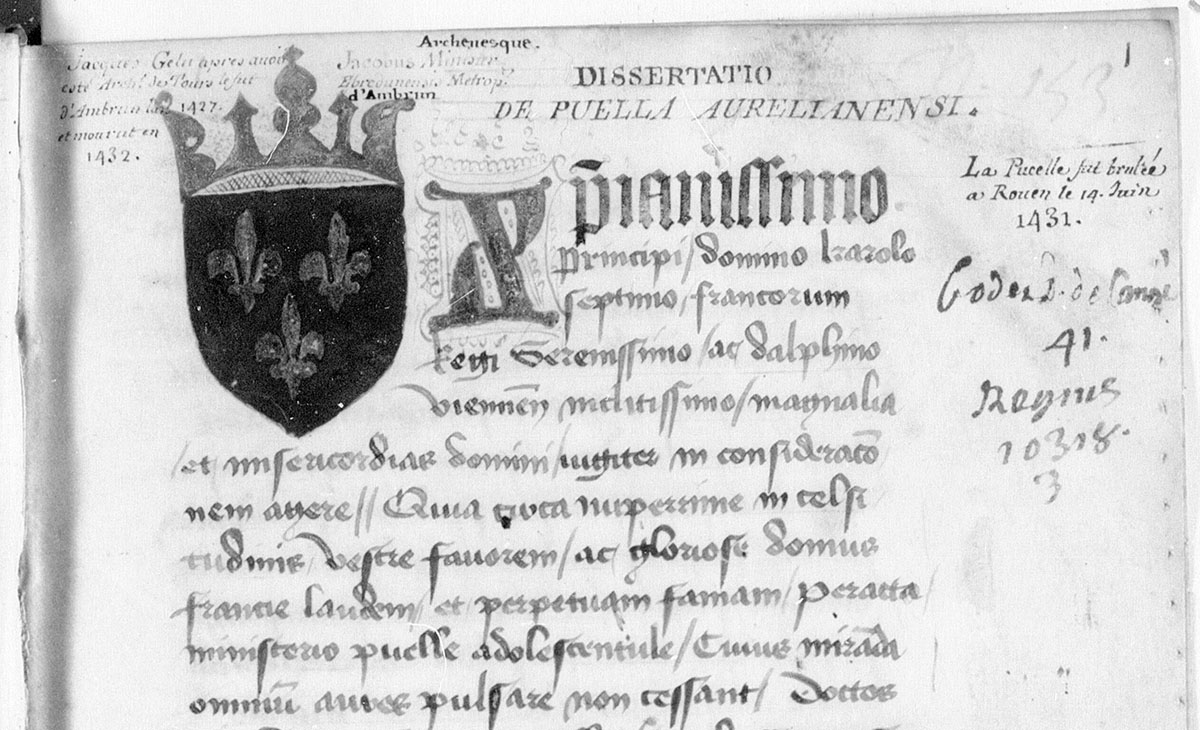

Première page du traité (Source : Olivier Hanne, HAL, halshs-00995822) - BnF : Manuscrit Latin 6199

[XVe siècle.]

Xp[Christ]ianissimo principi…

Ms. latin 6199, fol. 1 r° (Source gallica.bnf.fr / BnF) - BnF : Manuscrit Dupuy 639

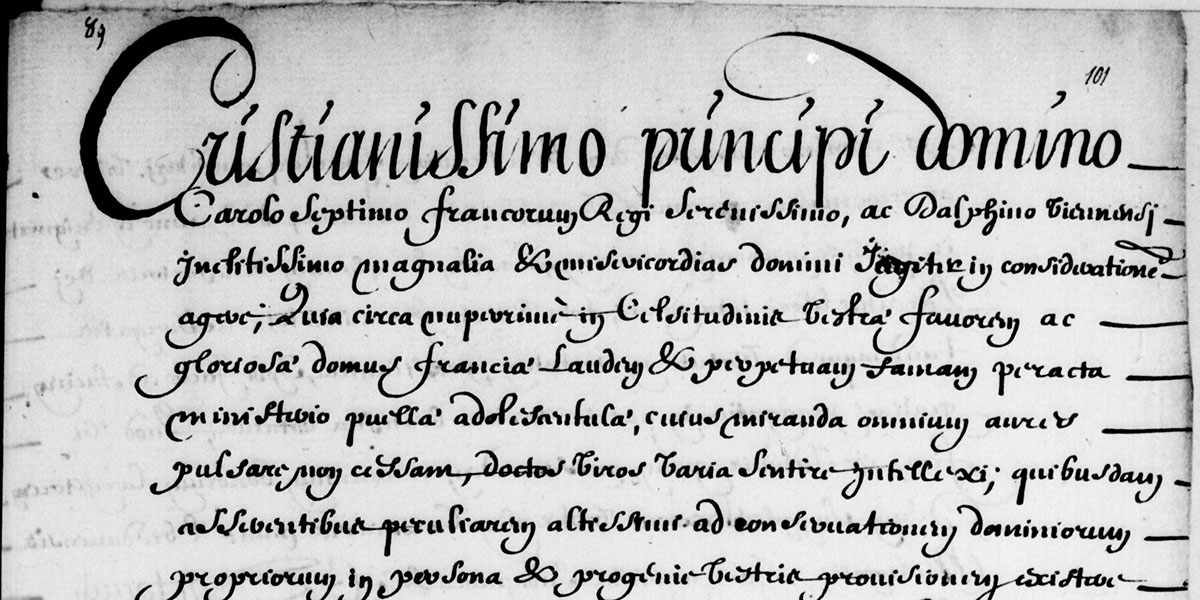

[Copie du XVIe-XVIIe siècle.]

Cristianissimo principi domino Carolo septimo…

Ms. Dupuy 639, fol. 89/101 (Source gallica.bnf.fr / BnF)

Chronologie

1429

-

À Embrun, Gélu apprend l’arrivée de Jeanne d’Arc à la cour (février). D’abord prudent et recommandant la méfiance, il est convaincu de l’origine divine de sa mission après la libération d’Orléans (8 mai). En juin, il rédige un traité qu’il adresse au roi.

1753

-

Lenglet du Fresnoy résume brièvement le traité dans son Histoire de Jeanne d’Arc, d’après le ms. 6199.

Selon Quicherat, Lenglet

se proposait de l’imprimer dans la seconde édition

(V, 473), maisla mort l’empêcha de donner suite à son dessein

(V, 390). Toutefois, le traité de Gélu ne figure pas dans la liste les nouvelles pièces que Lenglet comptait insérer (V, 468) et que Quicherat donne d’aprèsLe prospectus de cette nouvelle édition qui devait paraître chez Guillyn et Pissot fut émis en 1754

(V, 390, note). 1834

-

Guido Görres, Die Jungfrau von Orleans, analyse le traité.

1845

-

Quicherat, Procès, t. III, p. 393-410 en donne une version

élaguée

, d’après le ms. 6199 de la BnF. Son commentaire, Procès, t. V, 1849, p. 473 :Cet ouvrage fut écrit après la levée du siège d’Orléans pour affermir le roi dans l’opinion favorable que le plus grand nombre des théologiens français pensaient qu’il devait avoir de la Pucelle. Le texte en est inédit ; mais il a été depuis longtemps signalé et même analysé : Lenglet Dufresnoy se proposait de l’imprimer dans la seconde édition qu’il n’a pas faite de son Histoire...

Le traité de Jacques Gelu est un fatras peu instructif. Je l’ai réduit de beaucoup en élaguant les longueurs de la discussion sur les points de dogme. Le lecteur peut être assuré que ces suppressions ne portent sur aucun passage de quelque valeur historique.

1889

-

Lanéry d’Arc, Mémoires et consultations, 1889, p. 565, édite le texte complet, d’après le ms. 6199.

1890

-

Le père Ayroles, Vraie Jeanne d’Arc, t. I, p. 32-52 en donne le résumé, avec quelques passages traduits, comme la division du traité :

Le sujet proposé nous fournit l’occasion d’examiner quelques questions dont la discussion éclairera la matière.

- Convient-il à la divine Majesté de s’entremettre particulièrement dans les œuvres d’un homme ou d’un peuple ?

- Doit-elle agir par les anges plutôt que par les hommes ?

- Convient-il à la divine Sagesse de confier à une femme des œuvres naturellement réservées à l’homme ?

- Peut-on distinguer l’œuvre de Dieu des œuvres de Satan, et à quels signes ?

- Alors qu’une œuvre doit s’accomplir par disposition divine, faut-il agir sans tenir compte des règles de la prudence humaine ?

Conclusion d’Ayroles :

Tel est le traité de l’archevêque d’Embrun. Il respire la foi, la piété, un inaltérable dévouement au roi et à la cause française. Si les conseils par lesquels il se termine avaient été suivis, il est permis de croire que la délivrance eut été avancée de vingt ans, et que bien d’autres événements heureux s’en seraient suivis ; mais l’homme a le terrible pouvoir d’empêcher les plus grands bienfaits dont la libéralité divine veut le combler.

1893

-

Les pères Belon et Balme, Jean Bréhal et la réhabilitation, 1893, p. 92 :

[Le mémoire de Jacques Gélu] n’est pas dépourvu d’intérêt : les parties historiques notamment méritent d’être consultées, parce qu’elles sont l’écho fidèle de nombreuses relations ; sauf une assertion inexacte sur la date de la lettre que la Pucelle adressa aux Anglais pour les sommer de quitter la France, elles portent l’empreinte de la vérité. On ne peut guère douter que les juges de la réhabilitation n’aient connu cet écrit.

2012

-

Olivier Hanne, Jacques Gélu, De la venue de Jeanne, 2012, fournit une nouvelle édition du texte latin, d’après le ms. B 3139.

PUP (présentation + table des matières), HAL (présentation + introduction).

De ce traité très construit et argumenté — du moins selon les manières du XVe siècle — ressort toutefois l’impression d’une absence de Jeanne. Celle-ci est bien le sujet du livre, mais non son objet principal ; [...] l’archevêque d’Embrun rédige d’abord un plaidoyer pour la cause de Charles VII, justifiant l’intervention de Dieu en sa faveur et autorisant la guerre contre ses ennemis. [...] Une fois envoyé au roi, le document ne rencontra aucun succès, il n’est connu que par deux copies du XVe siècle et ne figura pas parmi les textes retenus au cours du procès de réhabilitation. Peut-être était-il trop long, trop académique. Ses difficiles développements à mi-chemin entre la philosophie et la métaphysique ne devaient pas être assez éclairants pour les hommes de Charles VII, qui avaient besoin d’arguments efficients. La source a toutefois l’intérêt de dévoiler les modes intellectuels d’un haut prélat contemporain de Jeanne et de montrer son raisonnement théorique en sa faveur. C’est toutefois cette même science universitaire qui condamna la Pucelle, puisque l’évêque Pierre Cauchon avait reçu une formation identique à celle de Jacques Gélu.