Notes et développements

Notes et développements

I. Sur l’orthographe du nom patronymique de Jeanne Darc.

Personne n’ignore que, de nos jours, une grave controverse s’est élevée sur ce mince sujet : la question de l’apostrophe ! Il y a douze ou treize ans, j’ai pris part à cette discussion par un opuscule596 où j’ai dit là-dessus tout ce que j’avais alors à en dire. Depuis ce temps, deux camps se sont formés : les Arcistes et les Darcistes.

Il ne me parait pas convenable, aujourd’hui, de rentrer à fond dans ce litige, qui, d’ailleurs, me semble épuisé, ou peu s’en faut, au point de vue de l’exposé historique et de la discussion positive597. La cause à laquelle je me suis associé était et reste à mes yeux celle du sens commun ; et, Dieu merci, pour le sens commun il y a de l’écho en France. Aussi la solution à laquelle je me suis rangé à mon tour a rallié, cela est tout naturel, de nombreux partisans ; des partisans libres, spontanés, convaincus et non pas entraînés. J’alléguerai comme preuve, à cet égard et entre autres indices ou exemples, une brochure récente qui résume le débat, et conclut d’une manière parfaitement nette ; d’une manière à la fois vive, exacte et originale598.

Cependant cette même solution rencontre encore devant elle une sérieuse contradiction ; elle rencontre une résistance non moins assurée ; et cela, de la part d’esprits très-éclairés, de savants historiens, d’éminents critiques. Autant que qui que ce soit, non-seulement je reconnais les lumières, même les lumières ad hoc, de ces honorables contradicteurs ; mais aussi, qu’il me soit permis de l’ajouter, les liens les plus sympathiques d’estime et d’affection privée me rattachent à ces personnes.

Donc : amicus Plato ; sed magis amica veritas.

Ces amis, j’en suis sûr, me permettraient bien de revendiquer à leur endroit l’axiome que je viens de transcrire. Ils me permettraient de le faire, avec une liberté, ou dans une mesure plus large encore, certainement, que celle dans laquelle j’entends me renfermer.

Je ne désire répondre aujourd’hui qu’à un seul argument de ces illustres adversaires. Je m’attacherai à une seule objection que j’ai naguère trouvée non sans quelque surprise, je l’avoue, sous la docte plume de l’un d’eux. Cet argument, c’est que la forme Darc est barbare, tandis que la forme d’Arc seule est française599.

Quelques mots seulement d’explication bien simples, à ce sujet.

Je répéterai, à ce que je crois, un truism innocent et incontesté, en disant que les noms patronymiques ont commencé par être des épithètes, des qualificatifs ; qu’ils ont été des sobriquets, d’abord personnels et nécessairement pourvus d’un certain sens. J’ajouterai, avec la même confiance, que ces mêmes noms, en devenant héréditaires, ont précisément perdu et dû perdre ce caractère primitif.

il est évident, en effet, que le fils de Petit, pouvait être grand ; que le fils du Val est souvent devenu un habitant soit de la Ville, soit des Champs, soit du Mont, ou réciproquement ; et ainsi de suite.

De là un phénomène grammatical et philologique qu’il est bien aisé de constater.

Pour les noms du tiers état (surtout), et en général, c’est-à-dire pour l’immense majorité de nos noms de famille, on s’est habitué spontanément à y effacer de plus en plus tout ce qui, dans le mécanisme de notre langue, constitue l’adjectif, l’épithète, le qualificatif ; en un mot, tout ce qui manifestait, dans les noms propres, leur sens, ou signification primitive. Joignez à cela la précaution que l’usage a introduite de leur donner pour initiale une majuscule.

Grâce à l’ensemble de ces moyens, on a obtenu un résultat éminemment plausible et sensé. De cette façon, les noms sont devenus ce qu’ils semblent devoir être nécessairement, c’est-à-dire des mots sui generis, qui rentrent dans la partie du discours appelée substantif, mais indéclinables ; des mots, parfaitement distincts, même à première vue ; dont le propre est précisément d’être aujourd’hui étrangers, sous ce rapport, au reste de la langue, et dépourvus de sens actuel, quels qu’aient pu être, d’ailleurs, leur sens passé ou leur étymologie.

Ces observations s’appliquent pertinemment au vocable Darc. En écrivant ainsi, aucune atteinte n’est portée ni aux habitudes de notre langue, ni à la curiosité de l’étymologiste, ni aux droits de la critique. C’est la seule forme, au contraire, qui respecte en quelque sorte, dans un cadre commun, toutes les interprétations, tous les commentaires philologiques, dont ce nom est susceptible ; tandis que la forme d’Arc en exclut plusieurs. La forme d’Arc affirme témérairement des assertions aujourd’hui démontrées fausses, ou plus que hasardées ; des notions qui se démentent entre elles dans leur incompatible diversité. La forme Darc laisse tout en état et n’affirme rien, si ce n’est que ce nom a été trouvé tel, sic, dans les documents primitifs en français et en latin ; qu’il a été trouvé tel depuis le quinzième siècle, sous l’autorité de la tradition ; tel encore maintenu au sein de la famille, dans les temps mêmes où l’usage de l’apostrophe était en pleine vigueur.

Quant à être barbare, qui oserait dire que Dumoulin, Delahaye, Delille et tant d’autres noms, que nous prononçons tous les jours, sont devenus barbares depuis qu’on ne les écrit plus du Moulin, de la Haye et de l’Isle ?

Pourquoi donc Darc serait-il plus barbare ou moins français que d’Arc ?

II. Ste Colette était-elle lettrée600 ?

Si l’on en croit les divers hagiographes, Colette avait reçu, comme les apôtres, le don des langues, et aussi, par conséquent, le don des littératures. Elle correspondait, disent-ils, en français, en latin, en allemand, en italien et autres idiomes. La plupart de ces mêmes auteurs s’accordent cependant à reconnaître qu’elle n’avait reçu d’autre éducation que l’éducation commune aux filles du peuple

. Or, si l’instruction populaire des femmes est encore de nos jours si arriérée, on peut se faire une idée de ce qu’elle était au quinzième siècle. Ces mêmes auteurs déclarent en même temps, il est vrai, qu’elle avait reçu ce don par miracle601.

Voyons, d’après les faits, ce que l’on peut admettre ; sur ce point, à titre d’opinion raisonnable.

Ste Colette paraît avoir entretenu en effet une correspondance étendue ; et, bien que nous ne connaissions d’elle que des lettres françaises, nous considérons comme très-possible qu’elle en ait adressé d’autres, en langues d’église ou étrangères. Jeanne Darc aussi correspondait en français et en latin. Or, personne n’en a jamais conclu qu’elle possédait littérairement même le premier de ces deux idiomes. Jeanne Darc avait de nombreux secrétaires qui écrivaient, sous son inspiration plus ou moins libre et réelle, et qui signaient vraisemblablement en son nom. Dans beaucoup de cas, elle signait elle-même, avec l’aide d’un clerc, qui lui tenait et dirigeait les doigts.

Pour ce qui concerne Ste Colette, nous connaissons plusieurs lettres d’elle. En 1760, notamment, il y en avait deux dans les archives de l’abbaye de Corbie. L’original de ces lettres avait disparu dès 1780. Elles ne figurent pas sur l’inventaire de ces archives dressé à cette époque par Lemoine. L’une de ces épîtres, que nous avons citée, avait été imprimée, dès 1629, par le P. Silbère d’Abbeville. La copie de l’une et de l’autre se trouve dans les manuscrits de D. Grenier. Les auteurs bénédictins du Voyage littéraire virent également deux missives originales de la même sainte, qu’ils ont imprimées en 1717 et qui leur avaient été communiquées, sur place, par l’abbesse des cordelières d’Auxonne. Enfin, il existe aujourd’hui encore, dit-on, au monastère de Bethléem, ou des Colettines, à Gand, sept lettres écrites de sa main. L’auteur à qui nous empruntons cette dernière assertion et qui a écrit la vie de Ste Colette publiée en deux parties à Amiens (déjà citée), a placé en tête de son 2e volume un fac-similé très-intéressant, qu’il intitule : Lettre autographe de Ste Colette, d’après un calque fait à Gand avec le plus grand soin602.

Ce fac-similé paraît en effet très-exact. Mais un paléographe exercé n’adoptera pas sans résistance cette épithète : autographe, entendu relativement à Ste Colette. La lettre de Gand, d’après cette reproduction, est évidemment le fait d’un homme. Elle débute par une lettrine ou monogramme, qui, déjà, atteste un scribe de profession. Tout y est tracé par une main ferme, virile, d’une écriture accentuée, nette, parfaitement réglée ou droite, sans hésitation, sans rature. Elle se termine ainsi : Je prie le Saint-Esprit qui vous vueil tousjours conserver en sa sainte grâce. Amen. S. [sœur] Collette.

Le tout d’une seule main et à la suite.

Ainsi la signature, ou plutôt le nom, est d’un seul contexte avec le corps de la lettre. Or Colette, lorsqu’elle dicta cette lettre, avait plus de soixante ans. La femme et l’âge de la femme ne sauraient manquer d’avoir laissé, dans cette lettre, des traces aisément reconnaissables, si elle avait été écrite pat Ste Colette603.

Mais, évidemment, cette lettre n’a pas été écrite par Ste Colette, ni même signée par elle.

Il faut donc attendre de meilleures preuves pour en conclure que Ste Colette était lettrée. Nous présumons, quant à nous, qu’elle ne savait pas écrire. Il est vraisemblable, toutefois, qu’elle lisait l’office en latin604, comme le font, de nos jours, beaucoup de femmes, mais probablement sans comprendre cette langue.

Qu’on ne se méprenne pas, toutefois, sur les inductions à tirer de ce fait ; sur les inductions qu’on pourrait nous croire disposé à en tirer. Poton de Saintrailles, qui fut maréchal de France et lieutenant de roi en Guyenne, avait appris à écrire le mot Poton, pour signer, et n’en savait pas davantage. Lui-même le déclare dans son testament écrit en gascon et signé Poton, qui nous est resté605. Jeanne Darc, on le répète, ne savait pas lire, ni même, réellement, écrire. Elle n’en déploya pas moins, ainsi que beaucoup d’autres illettrés de ses contemporains, une intelligence très-vive et sur quelques points très-éclairée.

III. Tableau nominatif des personnages qui figurent au procès

Les deux juges

- P. Cauchon (Pierre), évêque de Beauvais ; juge.

- Lemaître ou Magistri (Jean), bachelier en théologie, prieur des dominicains ou Frères prêcheurs de Rouen, vice-inquisiteur ; juge adjoint.

Officiers de la cause

- La Fontaine (Jean de), maître ès arts, licencié en droit canon, conseiller, commissaire et examinateur de la cause, délégué habituel de Cauchon.

- Estivet (Jean d’), chanoine de Beauvais et de Bayeux, promoteur de la cause, ou procureur général.

Notaires

- Manchon (Guillaume), prêtre, notaire impérial et apostolique près la cour ecclésiastique de Rouen, notaire pour Cauchon.

- Colles (Guillaume), appelé aussi Bois-Guillaume ; mêmes qualités.

- Taquel (Nicolas) ; même profession, greffier ou notaire de la cause pour l’inquisition.

Exécuteur des exploits

- Massieu (Jean), prêtre, doyen de la cathédrale de Rouen.

Assesseurs ou consulteurs

Docteurs en théologie

- Adelie (Guillaume).

- Beaupère (Jean).

- Belorme (Martin), vicaire général du grand inquisiteur, à Paris.

- Bonesgue (Jean de), aumônier de l’abbaye de Fécamp.

- Boucher ou le Bouchier (Guillaume).

- Carpentier ou Charpentier (Jean).

- Castillon ou Châtillon (Jean Hulot de), archidiacre et chanoine d’Évreux.

- Dierrey (Pierre de), docteur en l’Université de Paris.

- Du Fou (Jean).

- Dupré (Richard).

- Du Quesnay ou du Quesnoy (Maurice).

- Duremort (Gilles de), abbé de la Ste-Trinité de Fécamp.

- Émengard ou Ermengard (Érard).

- Érard ou Evrard (Guillaume).

- Feuillet (Gérard).

- Fouchier (Jean).

- Gilebert (Robert), anglais, doyen de la chapelle royale.

- Graverand (Jean), dominicain, grand inquisiteur de France606.

- Gravestain (Jean).

- Guesdon (Jacques), de l’ordre des FF. mineurs ou franciscains.

- Houdenc (Pierre).

- Lami (Nicolas).

- Lefèvre ou Fabri (Jean).

- Maurice (Pierre).

- Midi (Nicolas), chanoine de Rouen.

- Miget (Pierre), prieur de Longueville-Giffard.

- Nibat (Jean de).

- Sabreuvois (Denis de).

- Soquet (Jean).

- Théroulde (Guillaume), abbé de Mortemer.

- Touraine (Jacques de), nommé aussi J. Tessier ou Texier, en latin Textoris.

- Troyes (Jean de), doyen de la faculté de théologie de Paris.

Bacheliers en théologie

- Baudrebois (Guillaume de).

- Bourrilliet (Jean) dit, François, prêtre, maître ès arts, licencié en décret.

- Coppequesne (ou Coupe-chêne Nicolas).

- Courcelles (Thomas de).

- Duval (Jean).

- Eude (Jean).

- Grouchet (Richard de), chanoine de la Saussaye, au diocèse d’Évreux.

- Haiton ou Heton (William), anglais.

- Legagneur (Richard) en latin : Lucratoris.

- Lemaître (Guillaume).

- Lemire ou le médecin : Medici (Nicolas).

- Lermite (Guillaume).

- Le Vautier (Jean)

- Minier (Pierre).

- Pigache (Jean).

- Sauvage ou Saulvaige (Raoul), Radulfus Silvestris.

Docteurs en droits civil et canon (in utroque jure)

- Bonnel (Guillaume), abbé de Cormeilles, au diocèse de Lisieux607.

- Conti (Guillaume de), abbé de la Trinité du Mont Sainte-Catherine, près Rouen.

- Guarin ou Guérin (Jean), chanoine de Rouen.

- Roussel (Raoul), trésorier de l’Église de Rouen.

Licenciés in utroque

- Barbier (Robert), chanoine de Rouen.

- Du Mesle (Guillaume), abbé de Saint-Ouen de Rouen.

- Gastinel (Denis)

- Labbé (Jean), dit Jean de Rouen, abbé de Saint-Georges de Boscherville.

- La Crique (Pierre de), voyez ci-après, Sagy.

- Le Bourg (Guillaume), prieur de Saint-Lô de Rouen.

- Moret (Jean), abbé de Préaux.

- Sagy ou Sigy (prieuré dépendant de Saint-Ouen de Rouen, le prieur de). (Voyez n° 65608).

Docteurs en droit canon

- Boisseau (Guérould), doyen de la faculté de décret à Paris.

- Duchesne (Bertrand), religieux de l’ordre de Cluny, doyen de Lihons en Santerre.

- Fiefvet (Thomas).

- Le Roux (Nicolas), abbé de Jumièges.

- Vaux (Pasquier des).

Licenciés en droit canon

- Augny ou Auguy (Raoul), avocat en la cour ecclésiastique de Rouen.

- Basset (Jean), official de Rouen.

- Brullot (Jean), chantre de la cathédrale de Rouen.

- Carré (Pierre), avocat en lad. cour.

- Colombel (Jean), id.

- Dubut (Laurent), id.

- Duchemin (Jean), id.

- Ledoux (Jean), avocat en lad. cour.

- Maréchal (Pierre).

- Mauger ou Maugier (Jean), chanoine de Rouen.

- Morel (Aubert), avocat en lad. cour.

- Pichon (Jean).

- Postel ou Poustel (Guérould), avocat en lad. cour.

- Saulx (Richard de), id.

- Venderès (Nicolas de), archidiacre d’Eu en la cathédrale de Rouen.

Licenciés en droit civil

- A l’Épée ou Alépée (Jean), chanoine de Rouen.

- Carreau ou Carrel (Pierre).

- Caval (Nicolas), chanoine de Rouen.

- Cave (Pierre).

- Cormeilles (Bureau de), avocat en la cour ecclésiastique de Rouen, chanoine de la cathédrale.

- Crotay ou Crotoy (Geoffroy du), id.

- Deschamps (Gilles), chancelier et chanoine de la cathédrale de Rouen.

- Livet (Guillaume de), avocat à ladite cour.

- Marguerie (André).

- Maulin (Nicolas).

- Tavermer (Jean), avocat à ladite cour.

Docteurs en médecine

- Canivet ou Quenivet (Gilles).

- De la Chambre (Guillaume).

- De la Mare (Simon), maître ès arts et en médecine.

- Desjardins (Guillaume).

- L’écrivain (Roland), Rolandics scriptoris.

- Tiphaine (Jean, ou Épiphanie).

- Tybout (Henri), maître ès arts et en médecine à Paris.

Maîtres ès arts609

- Abessore (Richard) à Paris.

- Barret (Jean), ibid.

- Bereth (Martin), ibid.

- Gouda (Pierre de), ibid., recteur de l’Université.

- Hébert (Michel), ibid., greffier de l’Université.

- Lefourbeur (Raoul), notaire de l’inquisition à Paris.

- Loutrée (Boémond de), Bohemundus de Lutrea, grand bedeau de la nation de France en l’Université de Paris.

- Nourrisseur (Jacques), Paris.

- Osohart (Guillaume), ibid.

- Pelé (André), ibid.

- Trophard (Jean), ibid.

Cardinal

- Beaufort (Henri de), évêque de Winchester, cardinal du titre romain de Saint-Eusèbe, appelé aussi le cardinal d’Angleterre.

Évêques610

- Alnwick (William), évêque de Norwich, en Angleterre.

- Castiglione (Zanon de), évêque de Lisieux.

- Luxembourg (Louis de), évêque de Thérouanne.

- Mailly (Jean de), évêque de Noyon.

- Montjeu (Philibert de), évêque de Coutances.

Abbés et prieurs611

- Dacier (Jean), abbé de Sainte-Corneille de Compiègne.

- Frique (Thomas), abbé du Bec-Hélouin.

- Jolivet ou Lejolivet (Robert), abbé du Mont Saint-Michel-au-péril-de-la-mer.

Prêtres ou clercs, consultés ou mentionnés

- Amouret (Thomas), religieux dominicain.

- Bats (Frère Jean de), Frater Johannes de Bastis.

- Cateleu (Eustoche ou Eustache), prêtre.

- Champrond (Enguerrand de), official de Coutances.

- De la Pierre (Frère lsembart ou Isambert), dominicain.

- Du Désert (Guillaume), chanoine de Rouen.

- Foville (Nicolas de), id.

- Guérould (R[obert]), notaire du chapitre de Rouen612.

- Hampton (John ou Jean de), prêtre anglais.

- Ladvenu (Frère Martin), dominicain.

- Le Cauchois (Guillaume), prêtre.

- Le Duc (Laurent), id.

- Legrand (Guillaume), id.

- Lejeune (Regnauld), id.

- Lermite (Frère Guillaume).

- Le Roy (Jean), chanoine de Rouen.

- Loiseleur (Nicolas), maître ès arts, chanoine de Rouen.

- Mahommet (Jean), prêtre.

- Manchon (Jean), chanoine de Mantes.

- Morel ou Morelet (Robert), chanoine de Rouen.

- Rosay (Jean), curé de Duclair.

- Vacheret (Jean), grand bedeau de la faculté de théologie de Paris.

- Valée (Frère Jean), dominicain.

Assistants ou témoins appelés613

- Bosquier (Pierre), religieux dominicain.

- Brolbster ou Brewster (William), prêtre anglais.

- Camus ou le Camus (Jacques), prêtre, chanoine de Reims.

- Carbonnier (Jean).

- Cochon (Pierre), prêtre, notaire de la cour de Rouen.

- Fécard (Jean), avocat.

- Hubant ou Hubent (Nicolas de), notaire apostolique.

- Le Bateur (Mathew), prêtre du diocèse de Londres.

- Lecras (Guillaume), prêtre, notaire en la cour de Rouen.

- Le Danois ou Dani (Simon), prêtre, id.

- Luxembourg (Jean de), comte de Ligny, seigneur de Beaurevoir, etc.

- Mathieu (Jean), prêtre.

- Milet (Adam), secrétaire du roi d’Angleterre.

- Orient (Pierre).

- Orsel (Louis), clerc du diocèse de Noyon.

- Toutmouillé (Jean), dominicain.

Gardes de Jeanne dans sa prison

- Baroust614 ou Berwoit (John).

- Bertin (Nicolas) ?

- Flosquet ou Floquet (Julien) ?

- Grey (John), en français Jean Gris, écuyer du corps du roi (Henri VI).

- Mouton (Guillaume) ?

- Talbot (William).

Note sur les gardes de Jeanne Darc

P. Cauchon, après avoir constitué le tribunal, et dès la première audience des débats (24 février), délégua trois Anglais pour garder Jeanne sous la foi du serment. Ces trois Anglais furent J. Grey. Berwoit et Talbot615. Lorsque le vice-inquisiteur se fut adjoint au procès, il institua divers délégués pour son propre compte. Grey et Berwoit furent agréés par lui comme gardes de la prison616. J. Grey paraît avoir eu le commandement et la responsabilité de cette garde617. À lui sans doute s’applique la déposition du notaire Taquel, s’exprimant ainsi, lors du procès de réhabilitation. Il y avait, dit-il, un Anglais qui avait la garde de l’huis ou porte de la chambre servant à Jeanne de prison, et personne ne pouvait pénétrer jusqu’à elle, pas même les juges, sans sa permission618.

La qualité d’écuyer du roi que portait John Grey semble effectivement indiquer en lui un commissaire royal imposé par ordre supérieur619.

Mais, indépendamment de ses deux collègues ou lieutenants : Berwoit et Talbot, l’écuyer du roi employa, selon toute apparence, pour opérer le service effectif, des agents tout à fait infimes. Il y avait en effet, dit un autre témoin, cinq Anglais du plus misérable état, en français houcepaillers620, qui la gardaient et convoitaient sa mort ; souvent ils se moquaient d’elle : ce dont ils étaient repris par Jeanne621.

De son côté, le notaire G. Manchon dépose ainsi touchant le même point : Elle fut donnée en garde à quatre Anglais, délégués par l’évêque et le vice-inquisiteur, et à ce assermentés. Elle était cruellement traitée ; à la fin du procès on lui montra les instruments de torture622. À cette époque, continue le témoin, elle était habillée en homme : elle se plaignait de ne pouvoir pas se dévêtir, de peur que la nuit ses gardes se portassent envers elle à quelque violence. Une fois ou deux, elle déclara aux juges et à N. Loyseleur, que l’un de ces dits gardes avait voulu la violer. C’est pourquoi le comte de Warwick, sur les représentations de l’évêque, du vice-inquisiteur et de Loyseleur, fit faire de grandes menaces auxdits Anglais s’ils recommençaient de pareilles tentatives ; et deux autres gardiens furent institués de nouveau623.

Il est naturel de penser, quoique le texte ne le dise pas avec précision, que ces deux nouveaux gardes en remplaçaient deux autres ; ceux qui avaient donné lieu à la plainte et à la haute intervention du comte624. J. Grey figure en effet postérieurement au 6 mai, dans deux circonstances, évidemment à titre de gardien en chef de la prisonnière. Il est dénommé comme présent ou témoin le 28 mai, lorsque les juges vinrent dans la prison de Jeanne pour constater qu’elle avait repris l’habit d’homme. Mais là son nom est immédiatement précédé de deux noms, Nicolas Bertin et Julien Floquet ; individus qui semblent ne point appartenir à la catégorie des autres personnages dénommés au même procès-verbal625. Il n’est plus question, comme on voit, de Berwoit ni de Talbot. Nous avons présumé, d’après ces indices, que Bertin et Floquet leur avaient été substitués. Guillaume Mouton figure de même, avec J. Gris, dans une séance de la prison, en date du 31 mars626.

Tels sont les motifs qui nous ont fait placer ces trois personnages : Bertin, Floquet et Mouton, dans la classe des gardes. Cependant nous devons confesser à cet égard l’incertitude de notre attribution, et déclarer que peut-être ces trois individus doivent être rangés dans la catégorie des témoins appelés (nos 149 et suivants).

IV. A. de Kaerrymell, ou Kermel, clerc breton.

Nous avons parlé ci-dessus de Périnaïk la bretonne et de sa compagne. Périnaïk partageait la foi de Jeanne Darc ; elle confessa cette foi jusqu’à la mort. Un autre personnage, breton comme Périnaïk, fut animé des mêmes sentiments, et à ce titre mérite d’être rapproché de la fidèle Pierronne.

Nous nous hasardons à lui consacrer cette note, malgré la pénurie des renseignements que nous avons pu réunir. D’autres chercheurs les compléteront ou les augmenteront peut-être.

Le ms. fr. 979 est un recueil de pièces, contemporain de la Pucelle et fort curieux, qui porte la signature, de son auteur ou compilateur A. de Kaerrymell. Nous n’avons pu réussir à déterminer ce prénom. A peut signifier Alain ou Ambrois, ou tout autre nom de baptême usité en Bretagne au quinzième siècle, et commençant par cette initiale. Quant au nom de famille, Kaerrymell représente, sous une forme première, le même vocable qui s’est écrit depuis Kerrimel, puis Kermel.

Voici d’abord de quoi se compose le recueil :

- Fol. 1. La Passion de Jésus-Christ, sorte de récit dramatisé en prose.

- Fol. 50. La Vengeance de Jésus-Christ, variété du mystère de ce nom, en prose.

- Fol. 81.

C’est l’opinion, etc.

, et diverses pièces relatives à Jeanne Darc. (Nous y reviendrons ci-après.) - Le lucidaire. Dialogue en prose, extrêmement curieux, entre un maître et un disciple. C’est un traité didactique ou espèce de catéchisme, qui roule sur l’éducation, la morale, les bienséances, et la conduite d’un sujet dans le monde.

- Remèdes (en latin) contre diverses maladies.

- Chaton (ou le Caton), traité de morale en latin et en français627.

Le troisième des morceaux qui viennent d’être énumérés dans ce tableau d’ensemble se décompose comme il suit :

- Fol. 81.

C’est l’oppinion des docteurs que le roy a demandé touchant le fait de la pucelle, envoyée de par Dieu.

Ce document, du plus haut intérêt, n’est autre que le résumé de la première enquête relative à la Pucelle, et qui eut lieu par ordre du roi à Poitiers, en 1429, lors de la présentation de l’héroïne. On en trouvera le texte dans Quicherat, Procès, t. III, p. 391, 392. - Fol. 81, v° : Seize vers latins en l’honneur de la Pucelle. (reproduits, Quicherat, Procès, t. IV, p. 305) et la traduction en français.

- Fol. 82. Prophétie de Merlin appliquée à la Pucelle (Quicherat, Procès, t. III, p. 391-2. — Voyez aussi Buchon, Panthéon, 1838, in-8°. Suites à Mathieu de Coussy, page 545, n° XII).

Destrousse des Anglois à Jargeau

en prose. (Reproduit dans Quicherat, Procès, t. V, p. 122.)- Fol. 82, v°. Antienne, verset et oraison latins en l’honneur de la Pucelle. (Buchon, Panthéon, n° XI, et Quicherat, Procès, t. V, p. 104.)

Il suffit de cette analyse pour reconnaître en la personne de l’auteur un partisan rempli de foi et d’enthousiasme à l’égard de Jeanne Darc. Ces divers morceaux portent en même temps avec eux leur date, et se rapportent à des faits qui se passèrent du mois de mars 1429 au mois de mars 1430 environ. il paraît également indubitable que ces notes ont été écrites dans le temps même et pour ainsi dire sous la dictée des événements. Après la signature A. de Kaerrymell628, une note, intercalée postérieurement, et datée de 1464, nous apprend qu’en cette année le livre devint la propriété d’un nommé J. Chamlhion. Or entre les deux notes, entre les deux encres et les deux écritures, un paléographe exercé reconnaîtra aisément une distance ou différence d’âge, qui mesure une trentaine d’années. L’étude du papier et de ses filigranes nous conduit à des observations qui concordent avec cette appréciation chronologique.

L’une des marques de ce genre, qui se trouve répandue en diverses parties629 du ms. 979, est le bœuf entier630, figure qui ne se rencontre pas très-souvent en France. Or le même type, ou très-analogue, avec le même écartement de pontuseaux, se retrouve dans la lettre de Jeanne Darc datée de Sully le 16 mars 1430631. La cour habitait alors ce château de Sully, qui appartenait au ministre La Trimouille. A. de Kermel paraît avoir été un clerc attaché soit au roi, soit à la chancellerie, soit à la Trimouille, soit peut-être à Jeanne Darc. Le même papier, ou du papier sorti de la même fabrique, aura servi à la correspondance de l’héroïne et aux élucubrations personnelles du clerc breton.

Les Kaerrymell ou Kermel appartenaient à une ancienne famille de chevalerie établie et possessionnée dans le diocèse de Tréguier. Elle portait pour blason d’argent à trois faces de sable. Geffroy de Kaerrymell était maréchal de Bretagne en 1370. Thomas de Kaerrymell fut tué à la bataille de Nicopolis, en 1396. Des traces nombreuses de la même famille se suivent dans la période du quinzième siècle. Mais nous ne possédons aucune autre notion qui puisse identiquement s’appliquer à l’auteur du ms. ci-dessus désigné632.

V. Fleur-de-lis, nom de Poursuivant ou héraut d’armes.

On a vu précédemment que Jeanne Darc avait un poursuivant, nommé Fleur-de-lis. Elle portait, ou faisait porter par ses gens, sur son écu deux fleurs de lis, etc. Ce blason lui avait été légalement conféré avec l’anoblissement, qui profita surtout à ses frères. Par le même acte, ou en même temps, le nom patronymique de sa famille fut changé, de telle sorte que cette famille s’appela désormais non plus Darc, mais Du Lis633.

L’accusation incriminait ces faits comme entachés non-seulement d’orgueil et de vanité, mais aussi comme une sorte d’atteinte illégale ou d’usurpation du blason royal634.

Sur ce point, un petit fait, assez curieux, nous paraît digne d’être rapproché de ce qui précède, à titre d’éclaircissement.

Le gouvernement anglais partait de cette doctrine que tous les droits royaux en ce qui concernait la France et toutes les prérogatives qui s’y rattachaient appartenaient pleinement et exclusivement à la famille des Lancastre.

Sir John Anstis, en anglais : Garter king at arms (roi d’armes de l’ordre de la Jarretière), l’un des antiquaires les plus instruits qu’ait eus l’Angleterre, nous apprend qu’au quinzième siècle le gouvernement d’Henri VI revendiquait comme siennes les institutions ou traditions héraldiques de la France et le droit de les régir ou d’y présider. Selon la coutume française, les officiers d’armes créés en Angleterre ou en France par les Lancastre portaient des appellations non-seulement anglaises et symboliques, telles que : White-Hart, (cerf blanc) Eagle (aigle), etc., mais françaises comme Faucon, Fleur-de-lis. Nous rencontrons, dit-il, Fleur-de-lis créé ou institué à Windsor, la treizième année d’Henri VI, à la fête de Saint-Georges635.

Dans le même passage de l’auteur en ce moment allégué, on trouvera sur cette même donnée des faits très-instructifs, puisés aux meilleures sources et du plus sérieux intérêt.

VI. Sceau de Pierre Cauchon apposé aux expéditions authentiques du procès.

Il existe au Dépôt général des Archives, sous la cote S 6348, n° 22, un acte du 29 juillet 1424, par lequel Pierre [Cauchon], évesque et conte de Beauvais, conseiller du roy notre sire (Henri VI), commis par icelluy seigneur à l’office d’aumosnier, et Jehanne la Dalonne, maistresse de l’ospital fondé à Paris en Grève par feu Estienne Haudry, etc.

consentent à l’amortissement d’un bien tenu par le collège d’Autun et relevant de l’hospice des Audriettes. Le sceau de l’évêque est de cire rouge, et paraît être le même qui a servi à sceller les empreintes effacées des trois exemplaires connus du procès.

L’effigie est celle que nous avons décrite ci-dessus (note sur les sceaux et signatures de Pierre Cauchon dans l’avant-propos), à l’occasion du sceau moyen de P. Cauchon. Il y a en outre, à la partie supérieure, trois petites niches, où se voit la Vierge entre deux anges ? L’inscription qui règne sur la bordure elliptique de l’empreinte est presque entièrement détruite. Les bribes qui subsistent semblent toutefois constater l’identité avec le sceau du procès conservé au Corps législatif.

Ce sceau a été placé ou inséré dans l’inventaire imprimé de la collection des Archives636, sous le nom erroné de Pierre de Savoisy, (l’un des prédécesseurs de Cauchon). La feuille a du présent ouvrage, où se trouve une première note sur les sceaux de P. Cauchon, était imprimée lorsque nous avons découvert et identifié l’empreinte de 1424. Tel est le motif qui nous a contraint à scinder les éclaircissements relatifs à ce point, éclaircissements que nous aurions voulu et dû réunir dans une même place.

Ainsi donc, nous possédons en originaux des empreintes appartenant aux trois types de sceau qu’a employés P. Cauchon. À l’aide de l’exemplaire n° 6520, on peut, je crois, restituer, avec une grande probabilité, l’effigie détruite sur les trois exemplaires manuscrits du procès.

VII. Voyages de Charles VII au pays de la Pucelle.

Claude des Armoises, la fausse Pucelle disparaît, comme on l’a vu637, de la scène de l’histoire au mois d’août ou septembre 1440.

Le 11 septembre 1440 Charles VII résidait à Bourges, l’un de ses séjours habituels. Le 19 du même mois il était à Orléans638, où il séjournait encore le 4 octobre. De là il se rendit à Chartres ; il y passa les mois d’octobre, novembre et décembre. Le 12 janvier 1441, il se trouvait encore dans cette ville. Puis nous le voyons se diriger vers la Champagne.

Les points d’itinéraire suivants doivent être particulièrement remarqués.

- Le 12 janvier 1441 : Chartres,

- 14 janvier : Sens,

- 16 à 30 janvier environ : Troyes,

- 1er février environ : Bar-sur-Aube,

- 10 à 22 février : Langres639,

- 24, 25 février : Montéclaire et Andelot640,

- 28 mars et suiv. : Vaucouleurs,

- 1er avril : Vaucouleurs641.

Le but ostensible, principal, politique de ce voyage du roi en Champagne, est bien connu. Entre autres mesures d’un ordre général, il s’agissait de mettre fin aux désastres, que causaient dans ces parages les Écorcheurs.

Mais ces considérations supérieures et prédominantes n’excluent pas un mobile spécial et particulier, sur lequel il nous sera permis d’insister.

Le 1er avril 1441, Charles VII, par lettres datées de Vaucouleurs, anoblit Thibaut Riche ou Richié642, bourgeois de cette ville et toute sa postérité. Par acte du même jour et donné au même lieu, il anoblit dans les mêmes conditions Jean le Petit-Jacques643, également bourgeois de Vaucouleurs644.

Quels furent les considérants qui motivèrent pour ces habitants de Vaucouleurs la concession royale de noblesse ? Plus d’une fois Charles VII récompensa ainsi, comme pour la famille de la Pucelle, des services rendus à la cause de l’indépendance. Ces bourgeois de Vaucouleurs avaient-ils coopéré, par exemple, à équiper Jeanne parc en 1429, à l’armer, à favoriser son départ ?… Ces mêmes lettres d’anoblissement sont-elles dues à de tout autres causes ?… Nous nous bornons là-dessus à de simples questions. Les recherches que nous avons tentées pour retrouver la teneur même de ces lettres, qui éclaircirait ce point curieux, sont demeurées sans résultat. Mais peut-être d’autres explorateurs seront-ils plus heureux ; et nous signalons publiquement ici ce desideratum.

On a vu que Charles VII, qui difficilement quittait ses séjours favoris de la Loire et du Cher, se mit en voyage, juste au moment où le mélodrame ou l’imbroglio de Claude des Armoises touchait à sa finale péripétie. Ce voyage de Champagne aboutit à Paris, ville que Charles VII, depuis l’affront qu’il y avait reçu dès sa jeunesse, ne toucha jamais du pied qu’à de rares intervalles et avec une visible répugnance (Claude y avait été jugée).

En considérant le nom des bourgades ou petites villes signalées ci-dessus (Langres, Montéclaire, Vaucouleurs), ainsi que l’attribution dévolue à chacune d’elles au point de vue administratif, dans la répartition des pouvoirs publics, il nous semble impossible de ne pas voir un certain rapport entre cet itinéraire et une préoccupation du roi relative à la Pucelle.

Charles VII, à notre sens, dut nécessairement et voulut se procurer personnellement sur les lieux des notions directes, exactes et précises, au moment où une intrigante osait se présenter comme Jeanne ressuscitée. Ces notions recueillies coïncideraient avec l’époque où l’aventurière Claude rentre dans l’oubli et le néant.

Mais la véritable héroïne, en effet, ne ressuscitait-elle pas du même coup, moralement, dans l’âme, dans les remords de Charles VII, par le fait de cette même enquête ?

C’est là un fait de pensée intime, un phénomène de conscience, que nul témoignage ne constate d’une manière expresse, directe, authentique et irréfragable. Deux appuis, toutefois, servent de base logique à-cette induction. Le premier résulte en quelque sorte des lois naturelles de la conscience et de l’entendement. Le second consiste dans des faits indirects, en des indices, que nous avons minutieusement recueillis ailleurs645.

Pour expliquer la conduite de Charles VII et son odieux abandon de la Pucelle, l’ingratitude et la sécheresse de son caractère sont évidemment tout à fait insuffisants. On n’est pas ingrat, inhumain, contre son intérêt le plus palpable ; contre le sentiment le plus élémentaire de sa considération morale aux yeux de tous ses sujets ! Pour que Charles VII se comportât ainsi, il fallut encore que le gouvernement fût alors aux mains des politiques qui l’entouraient, qui le gouvernaient lui-même, et que l’histoire rangera sans hésiter parmi les plus roués et les plus pervers. Il fallut tout l’ascendant qu’exerçaient ces ministres sur un prince jeune, lent à se développer, soupçonneux et frivole, qui n’échappait à l’horreur de la détresse que par l’ivresse et l’expédient d’une vie de loisir, d’ignorance ou de voluptés, murée.

Mais dès 1434, ou peu après, la Trimouille tombé, une métamorphose complète et surprenante, peu à peu, s’accomplit en Charles VII. Parmi les fautes que ses détestables conseillers lui avaient fait commettre, l’abandon de la Pucelle, à notre avis, fut nécessairement, certainement, celle qui apparut des premières aux yeux dessillés du prince, et qui dut lui causer le plus profond et le plus cuisant déplaisir.

Charles VII ne devint jamais (malgré tous les efforts de poètes et romanciers), un héros de roman. La nature lui en avait absolument dénié, au physique et au moral, les attributs essentiels. Il ne pécha jamais par la sensibilité, l’enthousiasme, l’abandon, la gratitude même (qui ne sont pas vertus familières de rois et de gouvernants).

Mais la conduite odieuse qui lui fut dictée à l’égard de la Pucelle, durant tout le temps de cette héroïne et jusqu’à sa mort, ne fut pas seulement odieuse : elle fut insensée. Il suffit à Charles VII pour s’en apercevoir d’avoir recouvré la clairvoyance naturelle de son esprit, avec son libre arbitre. À partir de ce moment une réaction profonde, non pas éclatante, mais intime et complète, se trahit dans sa conduite. Le résultat final de cette conception nouvelle fut le procès de réhabilitation ; œuvre froide, dictée par l’intérêt, sans qu’on y puisse recueillir l’étincelle d’un sentiment plus chaleureux, plus noble et plus élevé ; mais œuvre difficile, épineuse, accomplie avec dextérité, avec prudence, et qui dénote une préméditation ancienne, une volonté ferme, résolue et persévérante.

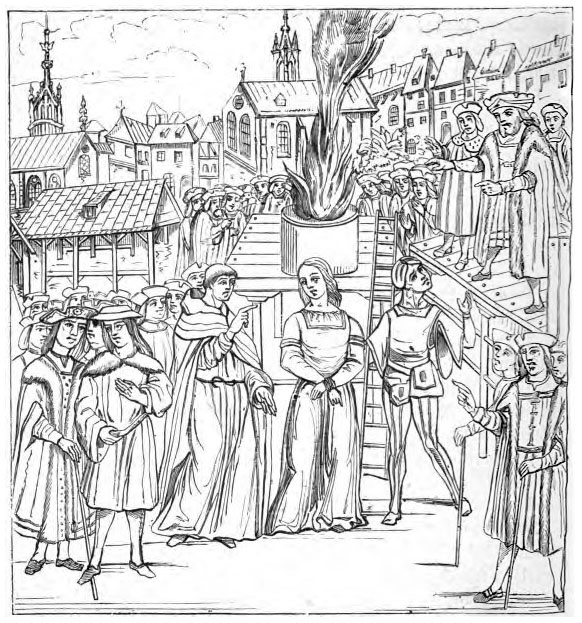

VII. Supplice de Jeanne Darc (miniature du XVIe siècle).

Nous avons dit ci-dessus646 que dès le commencement du seizième siècle, au plus tard, le procès de condamnation avait été traduit en français. Vers 1788, au temps de M. de Laverdy, on connaissait 1°, sous le nom de manuscrit Soubise, l’une de ces traductions en français. 2° Il existait une transcription récente du même texte, exécutée vers 1720, et qui appartenait au célèbre bibliophile M. de Paulmy, après avoir été la propriété de Titon du Tillet, l’auteur du Parnasse. 3° On suivait, en dernier lieu, la trace d’un troisième manuscrit, distinct du premier quoique renfermant le même texte. Ce dernier livre avait été donné à M. le cardinal d’Armagnac, le 25 de mars 1569647

.

On ignore aujourd’hui ce que sont devenus le premier et le dernier de ces ouvrages ; mais le second se conserve à la bibliothèque de l’Arsenal : Jurisprudence française, n° 144, in-4°.

Maintenant (par un de ces bonheurs qui n’arrivent qu’aux chercheurs éclairés et persévérants), M. A.-F. Didot a rencontré, il y a quelques années, un feuillet manuscrit, contenant le commencement du même ouvrage, dont on vient d’énumérer déjà précédemment trois exemplaires ou reproductions. Notre honorable et savant éditeur a bien voulu nous communiquer ce feuillet, dont il s’est rendu acquéreur ; nous l’avons sous les yeux, et nous allons le décrire sommairement.

Ce feuillet, de beau vélin, provient évidemment d’un manuscrit exécuté avec un certain luxe. Il a été arraché de l’ouvrage, auquel il servait de feuillet initial ou de frontispice. La miniature, dont nous parlerons tout à l’heure, lui a fait trouver grâce devant la personne, inconnue de nous, qui, pour extraire ce fragment, a mutilé, en le décapitant, l’ouvrage auquel cette feuille se rattachait comme une tête à un corps. Les marges ont été rognées tout autour de la page en carré, puis, par un coup de ciseau oblique donné sur les quatre angles. Ses dimensions actuelles sont : hauteur, 26 centimètres ; largeur, un peu plus de 17 centimètres.

Les deux tiers de la partie supérieure offrent à la vue une assez grande miniature ou histoire. Dix lignes de texte sont placées au-dessous. Elles commencent par une lettrine, la majuscule T., peinte entre deux fleurettes et en grisaille sur un fond d’or. Le tout est encadré d’une sorte de frontispice architectural, dans le goût de la renaissance.

Cette miniature, comme on en peut juger par le trait gravé de la planche ci-jointe, représente le supplice ou l’exécution de Jeanne Darc, sur la place du Vieux-Marché.

Cette représentation, nous devons en prévenir tout d’abord le lecteur, ne se recommande nullement par l’exactitude historique. L’intérêt ou l’utilité qui nous semble justifier la présente reproduction sont tout autres. Ils tendent purement, ou du moins en premier lieu, à identifier, comme nous essayerons de le faire tout à l’heure, un manuscrit, ou la copie d’une œuvre curieuse littérairement et par elle-même, dont la trace avait disparu, après avoir été connue des bibliographes.

On y reconnaît aisément la place publique d’une vieille ville. Le marché est caractérisé par le bâtiment des halles, que le spectateur voit à sa gauche. Deux ambons ou échafauds (au lieu de trois) occupent le milieu et la droite de la scène. Le premier, muni d’une échelle, est celui qui doit servir au supplice. Les juges séculiers se tiennent debout sur le second. Le troisième devait être le théâtre où siégeaient les docteurs et les gens d’église, qui sont tous absents de notre peinture648. On n’y voit partout que des laïques, sauf un seul personnage, à savoir le religieux dominicain, qui exhorte la patiente. Tous sont en costume de la première moitié du seizième siècle, date évidente, au moins approximativement, de l’exécution du manuscrit649.

Jeanne, coiffée de longs cheveux, nue tête, vêtue d’une robe mauve, a les bras et les mains liés de cordes noires. Elle écoute les exhortations du Frère et se livre au bourreau ; celui-ci prend les ordres du prévôt de Rouen, et se dispose à la conduire sur la plate-forme qui s’élève au milieu du tableau.

L’acte ou le mode matériel du supplice est lui-même défiguré. Notre peintre évidemment n’avait jamais assisté au supplice du feu, qui de son temps subsistait dans la même forme qu’au quinzième siècle. L’exécution par le feu s’accomplissait à l’aide d’un bûcher, composé de bûches et de bourrées ou fagots, au milieu desquels était fixé un poteau scellé, ou estache. Des matières inflammables, telles que charbon, soufre, poix, ou goudron, étaient répandues sur les brindilles enflammées… Cet accessoire, en activant l’incendie, abrégeait probablement la torture du patient, en le tuant ou l’étouffant par asphyxie, avant que le feu proprement dit eût accompli son rôle atroce de destruction. Ici l’accessoire est devenu, aux dépens de l’exactitude et du bon sens, le principal : un seau de poix enflammée remplace le bûcher.

Le texte qui se lit au-dessous renferme les premières lignes d’une introduction, ou prologue moral et historique. Il débute ainsi :

Tous les humains désirent et appètent naturellement congnoistre et savoir650…

Il se continue, au verso, par une pleine page de texte, d’une belle écriture, appartenant à la même époque. Il y est fait mention de Gaguin et de la Mer des histoires, livre dont l’édition princeps est de 1518. Le manuscrit, quelque peu postérieur, nous semble avoir été confectionné vers les dernières années du règne de François Ier, mort en 1547.

Or, ce préambule ou introduction se lit tout au long, mot pour mot, dans la copie moderne de l’Arsenal, ms. cité n° 144. Là il est suivi d’une traduction (très-imparfaite et très-fautive), en français, du procès de condamnation, et suivi encore d’autres pièces. Ce feuillet n’appartient pas certainement au premier des trois manuscrits énumérés ci-dessus, ou ms. Soubise. Le ms. Soubise en effet, d’après le témoignage de Laverdy, avait pour vignette initiale un écusson héraldique et le parchemin était piqué des vers651. Ces deux circonstances ne se retrouvent pas sur le feuillet de M. Didot, et constituent par conséquent un alibi. Mais rien ne s’oppose à ce qu’il s’identifie avec le ms. dit du cardinal d’Armagnac.

Fin

Notes

- [596]

Nouvelles Recherches sur la famille et sur le nom de Jeanne Darc, etc. Paris, Dumoulin, 1854, 52 pages, in-8°. Voir aussi Charles du Lis, opuscules historiques relatifs à Jeanne Darc, etc. Paris, Aubry, 1856, petit in-8° (Trésor des pièces rares et curieuses), avertissement, pages 12 et suivantes.

- [597]

Reste, pour certaines personnes, une question de goût, de sentiment, d’habitude enfin, qui, je crois, se résoudra peu à peu par l’exemple et l’imitation ; de manière à créer, par voie de suffrage universel et par le consentement général, une nouvelle uniformité. — L’usage est le tyran des langues : ce tyran décidera.

- [598]

Faut-il écrire Jeanne Darc, ou Jeanne d’Arc ? par M. F. Bouquet, professeur au Lycée de Rouen, Rouen, 1867, 16 p. in-8°.

- [599]

Jeanne d’Arc, par H. Wallon, membre de l’Institut, etc. Paris, Hachette, 2e édition, 1867, 2 vol. in-8°, t. I, p. 241, et t. II, p. 396. Voir aussi Comptes rendus des séances de l’Académie des inscriptions et belles-lettres. Séance du 28 décembre 1866. Paris, Durand, in 8°, p. 423 et suit.

- [600]

Voyez le chapitre de l’Introduction consacrée à sainte Colette.

- [601]

Bollandistes, p. 556, n° 77 ; p. 575, n° 176.

Son esprit… s’agrandit… au point… qu’il lui fut possible d’apprendre le latin, l’espagnol, l’italien, l’allemand, et d’entretenir dans ces quatre langues les plus admirables correspondances.

(Saints de Besançon, p. 342.) Sellier, t. I, p. 29. L’enquête de 1471 sur la sainteté de Colette dit que Guyot enseigna le psautier à la jeune recluse. Voyez ci-dessus la note 164. Le P. Silbère d’Abbeville a fait là dessus un singulier contre-sens. Suivant lui, ce serait Colette qui aurait enseigné le psautier à son maître (Abbeville, p. 61). - [602]

D. Grenier, t. 53, p. 390. Voyage littéraire, p. 188-189. Abbeville, p. 392. Lettre de M. Darsy membre de la Société archéologique de Picardie, à l’auteur, 8 octobre 1866, sur les archives de Corbie. Sellier, Vie de Ste Colette, seconde partie.

- [603]

Les écritures de femmes sont plus faciles à reconnaître dans les textes du moyen âge que de nos jours. L’écriture gothique demandait des pleins très-forts. Il suit de là que les autographes de femmes au moyen âge se distinguent en général à première vue par le caractère que désignent familièrement les mots : pattes de mouche.

- [604]

Et, à plus forte raison, les écrits français.

- [605]

Voyez Biographie Didot au mot Saintrailles.

- [606]

Refusa de poursuivre lui-même ; mais il fut suppléé par son vicaire générale (voyez n° 11, Martin Belorme) et délégua Jean Lemaître.

- [607]

Régent en la faculté de décret à Paris, à la date du 13 juin 1429. M. Gaignières 261, f° 11.

- [608]

Il se nommait Pierre de la Crique, ainsi qu’il résulte de divers actes conservés dans les archives de la Seine-Inférieure. (Renseignement communiqué par l’archiviste, M. Charles de Beaurepaire.)

- [609]

Ce grade correspond à celui que nous nommons aujourd’hui licenciés ès lettres. Il n’y avait pas de docteurs ès arts, mais seulement des bacheliers et des maîtres.

- [610]

Voyez ci-dessus, n° 1, P. Cauchon.

- [611]

Voyez ci-dessus, nos 20, 34, 38, 57, 58, 62, 64, 65, 66, 67, 71.

- [612]

Robert Guérould, notaire apostolique, secrétaire-greffier du chapitre de Rouen, de 1417 à 1442. (Renseignement dû à M. Ch. de Beaurepaire, archiviste de la Seine-Inférieure.)

- [613]

Voyez ci-après nos 166, 167, 169 et la Note sur les gardes de Jeanne Darc.

- [614]

Alias Verwoit (ms. latin 8838, f° 41).

- [615]

Voyez ci-dessus, à la fin de la séance du 21 février.

- [616]

Voyez la séance du 14 mars.

- [617]

Interrogée sur ce qu’elle dit à Jean Gris son garde

(séance du 1er mars). - [618]

Quicherat, Procès, t. II, p. 318.

- [619]

En 1454, lorsque Jacques Cœur fut condamné à tenir prison, Antoine de Chabannes, comte de Dammartin, commissaire royal, assisté de Jean Lebrun et autres gardes, devaient surveiller sa captivité. Voir le document inséré par M. P. Clément, Charles VII et Jacques Cœur, etc., t. I, p. 201. Ce qui n’empêcha pas Jacques Cœur de déjouer cette vigilance, en achetant à prix d’argent la complaisance des agents subalternes qui favorisèrent son évasion. — Le même ordre fut suivi pour Jean, duc d’Alençon, prisonnier d’État en 1458 ; etc., etc.

- [620]

Le verbe houspiller, qui vient de là, subsiste encore aujourd’hui.

- [621]

Quicherat, Procès, t. III, p. 154

- [622]

La séance du 9 mai.

- [623]

Quicherat, Procès, t. II, p. 298, 299.

- [624]

Richard Beauchamp, comte de Warwick, gouverneur du roi, né en 1381, mort en 1439 lieutenant en France pour Henri VI. Le comte de Warwick, en l’absence et sous les ordres de Bedford, régent de France, exerçait à Rouen l’autorité suprême durant la période du procès. Les actes par lesquels il intervint sur la scène à cette époque sont marqués d’un certain caractère de noblesse et de générosité. Ses biographes nous le représentent en effet comme un véritable paladin. Voyez son portrait physique et moral dans Stothart, Monumental effigies of Great Britain, Londres 1817-1832, in-f°, figures ; planches 121 et suivantes ; texte : pages 91 et suivantes.

- [625]

Voyez la séance du 28 mai.

- [626]

Voyez la séance du 31 mars.

- [627]

M. Paulin Paris a publié une analyse plus développée de ce recueil, dans le tome VII des Manuscrits français de la bibliothèque du roi, pages 377 et suivantes.

- [628]

Cette signature se trouve au fol. 80. C’est-à-dire à la fin du morceau le plus important ou le plus étendu de ce recueil littéraire. Tout le ms. du reste est d’une seule et même main.

- [629]

Feuillets 6137 et autres.

- [630]

Voyez Gazette des beaux-arts, 1859, novembre, page 159 ; figure, n° 72.

- [631]

Voyez ci-dessus la note 44.

- [632]

Communications de M. Aurélien de Courson, lauréat de l’Institut. Potier de Courcy, Nobiliaire de Bretagne, 1862, in-4°, au mot Kerimel.

- [633]

Ci-dessus, en fin de la note 300, à la note 320, et à la note 384. Nouvelles recherches sur la famille et sur le nom de Jeanne Darc, etc. ; pages 28 et 29.

- [634]

Voyez la note 384, l’article LVIII et la note 575.

- [635]

We meet with Fleur-de-lis, at Windsor, 13 Henri VI at St-George’s. feast.

C’est-à-dire à la grande fête du chapitre de la Jarretière, le 23 avril 1435. (Regestum Garterii, etc. ; Londres, 1724, in-folio, t. II, p. 110.) - [636]

1866, in-4°, t. II, n° 6520.

- [637]

Ci-dessus la note 154.

- [638]

Principal théâtre des grandes actions de la Pucelle.

- [639]

Chef-lieu de la circonscription financière, ou Élection, d’où ressortissait Domrémy.

- [640]

Andelot, annexe de Montéclaire, chef-lieu de la prévôté ou circonscription civile, d’où ressortissait Domrémy.

- [641]

Chef-lieu de la capitainerie ou circonscription militaire d’où ressortissait Domrémy. — (Itinéraire de Charles VII, inédit.)

- [642]

Alias Bichié ou Buhie.

- [643]

Joannes (prénom), Parvi-Jacobi (nom patronymique).

- [644]

Voyez ms. fr. 4139, f° LXI, v°, et collection De Camps, ms. 115, anoblissement, f° 113, v°.

- [645]

Voyez l’Histoire de Charles VII, t. II, p. 421, t. III, p. 33 et 144, ainsi que les renvois : autres voyages analogues-du roi.

- [646]

Avant-propos, note 1.

- [647]

Voyez Quicherat, Procès, tome V, p. 420 à 422.

- [648]

Pour expliquer cette absence, voyez ci-dessus (Ecclesia abhorret a sanguine.

- [649]

Le style de ce tableau rappelle la tapisserie, connue, qui représente Jeanne Darc menant Charles VII au sacre de Reims ; tapisserie du seizième siècle, gravée vers 1610 par Poinssart. Nous croyons devoir noter à ce propos que parmi les tapisseries possédées en 1532 par la famille Robertet se trouvait un ouvrage de ce genre, qui retraçait les haults fais d’armes de la Pucelle d’Orléans. Voyez Inventaire, etc. des meubles de Mad. Robertet publié par M. E. Grésy, dans les Mémoires de la Société des antiquaires de France, tome XXX, 1867, in-8° ; tirage à part, page 38.

- [650]

Les dernières lignes du texte contenu au verso portent :

… Sy vertueusement que Gaguin et la Mere (sic) des hystores ne l’ont pas omblyé (oublié).

- [651]

Notice des manuscrits, etc., 1790, in-4°, t. III, p. 189.