Dossier : Documentation : chronologie

Chronologie de la documentation

- 1869 : Publication du drame. — Grand Prix de Rome.

- 1873 (première vie) : Lia Félix à la Gaîté.

- 1875-1889 (l’

entre-deux-Jeannes

) : Reprises en province. — Messe de Gounod. - 1890 (deuxième vie) : Sarah Bernhardt à la Porte-Saint-Martin. — Tournée Jeanne d’Arc.

- 1894 (troisième vie) : Darbélit et l’édition jeunesse. — Foison de reprises.

- Quelques considérations

1869 Publication du texte d’origine. — Grand Prix de Rome.

1869. Jules Barbier (44 ans) achève son drame de Jeanne d’Arc, un rêve de jeunesse

.

Le 28 mai, il présente sa pièce au comité de lecture de la Comédie-Française, qui la reçoit à correction

, c’est-à-dire la rejette mais avec diplomatie. La pièce est également refusée par le théâtre de l’Odéon.

La presse parle d’une création aux théâtres de la Gaîté ou de la Porte-Saint-Martin ; sans suite.

Fin 1869, de dépit, Barbier publie son texte chez Michel Lévy frères.

Grand Prix de Rome. — 1871. Cette année, les candidats au prix de Rome doivent composer leur cantate sur un livret fourni par Jules Barbier intitulé Jeanne d’Arc. Il s’agit de plusieurs poèmes qu’il a tirés de sa pièce de 1869 :

- La Romance de Raymond rappelle la tirade de Thibaut de l’acte I, scène V ;

- La Prière de Jeanne suivie de l’apparition des voix est calquée sur l’acte I, scène XI.

Le concours est présidé par le compositeur Charles Gounod (53 ans, lauréat en 1839), ami et principal collaborateur de Barbier depuis plus de quinze ans. Jeanne d’Arc réunit pour la première fois les deux auteurs du futur drame musical.

30 octobre 1871. L’épreuve finale se tient sur la scène du petit théâtre du Conservatoire, et couronne l’œuvre de Gaston Serpette (26 ans).

La cantate de Serpette est jouée à l’Opéra le vendredi 24 novembre, au théâtre du Châtelet le dimanche 10 décembre, et à Nantes en fin de l’année, ville d’où le jeune compositeur est originaire.

- Le Gaulois, 1er novembre (extraits du livret)

- Le Ménestrel, 5 novembre — 26 novembre — 10 décembre

- Le Phare de la Loire, 28 décembre (dissertation sur la difficulté du concours et analyse de la cantate lauréate)

- Le Gaulois, 29 décembre 1895 (Gaston Salvayre se remémore l’arrivée de l’élève Serpette au Conservatoire et les épreuves du grand prix de Rome — où lui-même finit second)

- Le Ménestrel, 15 juillet 1911 (anecdote cocasse sur comment Serpette composa sa cantate)

1873 Création du drame musical au théâtre de la Gaîté.

Charles Gounod. — Le 19 juillet 1870 la guerre est déclarée ; le 2 septembre Napoléon III capitule à Sedan, les armées allemandes se dirigent vers Paris ; Le 12 septembre Gounod (53 ans), sa belle-mère, sa femme et ses deux enfants passent en Angleterre. En février 1871, il fait à Londres la connaissance de la cantatrice Georgina Weldon (33 ans) et de son mari William. Sans enfants, les Weldon avaient fait de leur maison londonienne (Tavistock House, ancienne demeure de Charles Dickens) un orphelinat. Mai 1871, la paix revenue, la famille rentre à Paris. Gounod continuera de fréquenter les Weldon, lorsqu’ils viennent à Paris (où Georgina se produit ; elle créé sa cantate Gallia au Conservatoire, le 29 octobre) ou quand il se rend à Londres (où il dirige des concerts). À partir de décembre Gounod se fixe en Angleterre, chez les Weldon. Sa relation avec Georgina est ambiguë, sa santé n’est pas bonne, mais il travaille beaucoup. Le 22 décembre, il accepte l’offre du Royal Albert Hall (inauguré en mars) d’y diriger des concerts choraux. Début 1872, il achève sa Marche funèbre d’une marionnette, pour piano. Il travaille également à Polyeucte, son prochain opéra sur un livret de Jules Barbier, avec qui il entretient une intense correspondance, tant professionnelle qu’amicale.

Jacques Offenbach. — Associé au second empire qui vient de chuter, suspect par son origine allemande, Offenbach (53 ans) est passé de mode. Fin 1872, on apprend qu’il s’apprête à prendre la direction du théâtre de la Gaîté. Le théâtre ferme pour travaux le dimanche 15 décembre, après la dernière de la reprise des Chevaliers du brouillard d’Adolphe d’Ennery et Ernest Bourget.

Février 1873, Offenbach sollicite la Société des auteurs pour obtenir la levée de l’interdiction faite à un directeur de théâtre de représenter ses propres œuvres. La Société s’assemble deux fois et vote contre la levée (malgré l’intervention de Barbier).

- Le Figaro, 24 février — 3 mars (compte-rendu, assez drôle, des deux assemblées de la Société des auteurs présidées par Alexandre Dumas fils)

[Il est difficile de mesurer à quel point Offenbach s’est plié à la décision de la Société puisque des six œuvres montées à la Gaîté sous sa direction, quatre sont de lui (deux opéras bouffes : Orphée aux Enfers, Geneviève de Brabant et deux drames dont il a composé la musique de scène : le Gascon, la Haine).]

Jeanne d’Arc. — Offenbach, qui souhaite mettre la musique à l’honneur dans son théâtre, fait savoir à Barbier qu’il consent à monter sa Jeanne d’Arc à la condition que Gounod en compose la musique de scène. Début avril, Barbier se rend à Londres pour présenter de vive voix le projet à Gounod, qui accepte avec enthousiasme.

- Lettre de Gounod à Barbier, 15 avril (Gounod parle de

notre Jeanne d’Arc

) - Le Figaro, 8 avril — Le Ménestrel, 13 avril (premières annonces dans la presse)

- Le Figaro, 23 avril (plus de détails)

Offenbach recrute Lia Félix (23 ans, sœur cadette de la comédienne Rachel) pour le rôle de Jeanne d’Arc. Elle tient alors l’affiche au théâtre de la Renaissance dans le drame Jane d’Alfred Touroude (représenté du 12 avril au 24 mai). Rachel avait elle-même interprété l’héroïne dans la reprise de la Jeanne d’Arc de Soumet au Théâtre-français, le 4 mars 1846 (elle avait 25 ans).

Entre mai et juillet, Gounod compose les pièces de la partition, qu’il envoie au fur et à mesure au chef d’orchestre de la Gaîté, Albert Vizentini (31 ans). Georges Bizet (34 ans), avec qui il a déjà travaillé, le représente sur place (celui-ci composera également l’arrangement de la partition pour piano et chant, qui sera mis en vente en même temps que la création). Le 12 juillet, Gounod écrit à Barbier qu’il a terminé.

- Lettres de Gounod à Barbier : 4 mai — 21 mai — 2 juin — 12 juillet.

En parallèle, Gounod trouve le temps de rédiger un traité intitulé les Compositeurs-chefs d’orchestre, où le maître proteste contre cette spécificité française qui veut qu’un compositeur ne puisse pas diriger lui-même ses œuvres.

- Le Ménestrel : 22 juin — 28 juin — 6 juillet — 13 juillet (publication de l’article étalée sur quatre numéros)

- Le Ménestrel : 20 juillet (approbation de Jacques-Léopold Heugel, éditeur musical et propriétaire du Ménestrel)

Fin juillet, Vizentini se rend à Londres pour aller se pénétrer des intentions du compositeur

(spirituelle et courtoise réponse aux articles de Gounod

commente le Ménestrel). Les annonces concernant la prochaine réouverture du théâtre de la Gaîté s’enchaînent ; ainsi que celles rapportant les démêlés de Gounod avec la justice anglaise (son procès en diffamation intenté par l’éditeur de musique Henry Littleton).

- Le Ménestrel, 3 août (composition de l’orchestre)

- Le Ménestrel, 24 août (emploi du pyrophone, un orgue à flammes, pour les voix célestes dans Jeanne d’Arc)

- Le Figaro, 4 septembre — 9 septembre (lettres de Gounod qui dément avoir été emprisonné)

Réouverture. — Mardi 2 septembre 1873 : grande réouverture de la Gaîté avec la création du Gascon, un drame de cape et d’épée en cinq actes, de Théodore Barrière et Louis Davyl (avec musique de scène d’Offenbach). La bonne société s’est déplacée (Sarah Bernhardt est dans le public). La critique applaudit la pièce et plus encore la splendeur de la nouvelle salle.

- Le Figaro, 3 septembre (aménagement de la salle) — 4 septembre (public de la première)

- La Liberté, 4 septembre

Très brillante réouverture du théâtre de la Gaîté. Dans la salle, éblouissante de lumières et de dorures…

- Le Figaro, 3 octobre

Le Gascon ira facilement à sa centième représentation et donnera plus que le temps nécessaire pour monter la Jeanne d’Arc de Barbier et Gounod, au sujet de laquelle on nous promet de véritables merveilles.

Les répétitions de Jeanne d’Arc touchent à leur fin, pendant qu’à l’Opéra celles de la Jeanne d’Arc d’Auguste Mermet se poursuivent.

- Le Monde illustré, 27 septembre

- Le Ménestrel, 12 octobre

- Le Figaro, 15 octobre

- Le Ménestrel, 19 octobre (distribution complète)

- Le Figaro, 23 octobre :

… cent choristes et soixante musiciens ; un grand orgue de la maison Cavaillé-Coll qui accompagnera chaque apparition des saintes ; sept-cents costumes […] concourent à faire de la Jeanne d’Arc, à la Gaîté, un événement artistique de la plus haute importance.

- Le Ménestrel, 26 octobre (premières répétitions à orchestre) :

Il va sans dire que Mlle Lia Félix n’y fera point concurrence à Mlle Fidès Devriès [rôle titre de la Jeanne d’Arc de Mermet] au point de vue chantant ; son rôle n’a rien absolument de musical mais elle s’y montrera, dit-on, la digne sœur de Rachel.

Dans la nuit du 28 au 29 octobre 1873, un incendie détruit entièrement l’Opéra, interrompant de fait les préparatifs de la Jeanne d’Arc de Mermet.

Pour la Gaîté, la presse annonce le plus grand événement artistique de cet hiver

(la Liberté).

- La Liberté, 3 novembre

- Le Ménestrel, 9 novembre (éloge de Barbier après la générale)

3 novembre : dernière des Gascons (62 jours à l’affiche).

Première. — Samedi 8 novembre 1873 : Première de Jeanne d’Arc. Le public s’est à nouveau pressé. Les premières impressions sont généralement très favorables. Les louanges visent :

- Le livret de Barbier (de

bon librettiste

il devient véritableauteur dramatique

) et en particulier sa fidélité historique :Il n’a rien ajouté à la légende ; il n’en a rien ôté non plus. (Le Temps.)

- La pertinence du thème patriotique au lendemain de la guerre de 1870 :

La France, malheureuse dans le présent, trouvera plus d’une consolation et plus d’une espérance dans la contemplation de son passé. (Le Temps.)

- L’originalité du concept de drame musical (pas inédit, mais rare).

- L’audace d’Offenbach (en particulier pour les frais engagés).

- Le côté familial du spectacle.

- Et unanimement, la performance de Lia Félix :

Après une pareille création, la voilà, sans conteste, la première actrice de drame que nous possédions aujourd’hui. (L’Univers illustré.)

Comptes-rendus :

- Le Siècle, 10 novembre (éloge musical d’Oscar Comettant)

- L’Événement, 10 novembre (critique négative et moqueuse)

- Le Figaro, 11 novembre (Auguste Vitu)

Le succès immense de la soirée d’hier s’étendra-t-il jusqu’aux classes populaires ? Je le désire.

- Le Petit Moniteur, 11 novembre (Gustave Claudin) :

Le théâtre la Gaîté vient d’offrir au public parisien une véritable fête artistique.

- Le Bien public, 11 novembre (Henri de Lapommeraye)

- Le Rappel, 11 novembre (loue le jeu et la mise en scène mais déplore une pièce gâtée

par le sentiment monarchique et clérical

; ce qui provoquera les foudres humoristiques du Gaulois (14 novembre). - Le Charivari, 12 novembre (critique favorable de Pierre Véron, sauf pour le livret)

- Le Gaulois, 14 novembre (réponse au Rappel et exhumation d’un manuscrit contemporain inédit : La vraye Jeanne d’Arc démocratyque et socyale)

- L’Univers illustré, 15 novembre (Gérôme)

À cette œuvre hors ligne, la nouvelle direction a donné un cadre digne d’elle.

- Le Monde illustré, 15 novembre (critique théâtrale de Charles Monselet, musicale de Albert de Lasalle)

- Vert-vert, 15 novembre (Étienne Desgranges)

Nous aurons l’occasion de revenir sur ce succès.

- Le Ménestrel, 16 novembre

La Jeanne d’Arc de MM. Barbier et Gounod fait salle comble à la Gaîté.

- La Patrie, 17 novembre (Édouard Fournier)

Pour la première fois, depuis deux siècles au moins que l’on essaie de la mettra en drame ou en opéra, la vie de Jeanne d’Arc vient de réussir de la façon la plus incontestable au théâtre.

- Le Siècle, 17 novembre (Edmond de Biéville)

En somme, grand succès de drame d’actrice, de musique, de mise en scène.

- Le Temps, 18 novembre (critique musicale de Johannes Weber, parti avant la fin à cause de l’heure tardive)

Je m’applaudissais dans mon intérieur de n’avoir jamais approuvé la chimère d’un opéra populaire.

Le succès va croissant. Le public afflue et plusieurs critiques, retournés à la Gaîté, révisent leur jugement à la hausse.

- Le Figaro, 2 décembre (Bénédict)

L’indécision des premières soirées a cessé. Les chœurs et l’orchestre […] sont pleinement entrés aujourd’hui dans l’intelligence de l’œuvre.

J’en suis bien fâché pour quelques-uns de mes confrères, qui se sont hâtés de juger la partition sans l’avoir peut-être suffisamment écoutée : ils auront à se dédire, je les en préviens !

- Le Temps, 17 novembre (Francisque Sarcey)

La pièce nous avait paru longue, et il est vrai que l’on en a retranché depuis quelques épisodes inutiles. […] J’y suis retourné hier, non-seulement la salle était toute pleine, mais pleine d’un public de choix. […] J’y ai pris moi-même beaucoup plus de plaisir que le premier soir, et je ne serais pas étonné que cette tragédie sacrée ne fit autant d’argent qu’une opérette. On ira la voir en famille.

- L’Univers illustré, 13 décembre (Gérôme)

Quant à la Gaîté, la Jeanne d’Arc, de M. Jules Barbier est décidément un énorme succès.

- L’Illustration, 13 décembre

Le succès de Jeanne d’Arc, que notre collaborateur M. Savigny avait signalé dès la première représentation de ce drame lyrique, qui devient populaire, s’affirme de jour en jour.

- Le Figaro, 31 décembre (Jules Prével)

Jeanne d’Arc est incontestablement le plus grand succès de l’année.

Retrait. — Mi-janvier 1874 : le théâtre ne désemplit pas, mais un communiqué annonce l’interruption des représentations pour cause d’épuisement de Lia Félix, qu’on ne saurait remplacer

; interruption temporaire avant une reprise éclatante

(Le Figaro).

Francisque Sarcey, critique théâtral du Temps, reviendra en 1890 sur le retrait de la pièce en plein succès et fournira une autre (et probablement la vraie) raison, à savoir l’impatience d’Offenbach de faire jouer son opéra Orphée aux Enfers qui lui rapporterait beaucoup plus :

Ce succès ruinait Offenbach. Il avait fait tous ses engagements pour Orphée aux Enfers ; la pièce était sue, et il fallait payer cette troupe, dont il ne pouvait rien faire ; car il n’y avait pas moyen d’enlever de l’affiche une pièce qui faisait le maximum. Deux mois se passèrent, puis trois ; Offenbach n’y tint plus. Il fit mettre dans les journaux une petite note qui avertissait le public que Mlle Lia Félix, fatiguée d’avoir joué quatre-vingt-dix fois de suite un rôle aussi fatigant, avait besoin de repos ; le directeur se voyait donc, à son grand regret, obligé de retirer Jeanne d’Arc, qu’il se proposait de reprendre, quand l’actrice serait rétablie.

Je me rappellerai toujours la fureur de cette malheureuse Lia. Elle vint chez moi et se répandit en plaintes.

— Ah ! me disait-elle, il prétend que je suis lasse, que ma voix s’est altérée… Eh bien, écoutez !

Et de cette voix éclatante, dont la puissance et la vibration paraissaient d’autant plus merveilleuses qu’elle sortait d’un corps émacié et frêle, elle me lança à toute volée quelques vers de la grande tirade du dernier acte. Les vitres en tremblaient.

— Voilà, s’écriait-elle, voilà comme je suis fatiguée ! Voilà comme je ne peux plus jouer le rôle ! Mais je le jouerai cent cinquante fois, si l’on veut. C’est une abomination ! On n’a pas le droit d’étrangler une pièce en plein succès. Ça ne s’est jamais vu !

Et de ses yeux étincelant de colère, il jaillissait des larmes.

[…] Offenbach avait hâte de toucher les droits d’auteur d’Orphée aux Enfers.

[Le Figaro nous apprend que Barbier et Gounod se seront en effet partagés 56.000 fr. de droits d’auteurs et de billets pour la centaine de représentations.]

Dernière. — Dimanche 1er février 1874 : dernière de Jeanne d’Arc (86 jours à l’affiche).

7 février : première d’Orphée aux Enfers (nouvelle version féerie de l’opéra d’Offenbach créé en 1858 aux Bouffes-Parisiens). C’est un triomphe. Le même jour Gounod dirige au Saint-James Hall de Londres, des fragments de Jeanne d’Arc.

Le 8 juin, Gounod rentre en France (il s’est brouillé avec Mme Weldon). Le 26, le Figaro annonce une prochaine reprise de Jeanne d’Arc.

Après un an d’exercice, le Figaro commente l’excellent bilan financier du théâtre de la Gaîté. — Le Gascon : 260.000 fr. (soit pour 62 soirs une recette moyenne de 4.200 fr.) — Jeanne d’Arc : 530.000 fr. (86 soirs, moyenne : 6.200 fr.) — Orphée : 1.200.000 fr. (220 représentations à ce jour, moyenne : 5.500 fr.)

[La recette moyenne de Jeanne d’Arc, supérieure à celle d’Orphée permet de supposer que la pièce aurait largement dépassé la centaine de représentations si elle n’avait été retirée.]

18 novembre : dernière d’Orphée (285 jours).

27 novembre 1874 : répétition générale de la Haine, drame de Victorien Sardou avec musique de scène d’Offenbach, dans lequel joue Lia Félix ; l’investissement financier est colossal. La première annoncée pour le 29 est annulée pour cause d’épidémie de grippe parmi les artistes et remise au 3 décembre. Les premières impressions sont excellentes et les critiques enthousiastes, mais la pièce ne trouve pas son public. Le 28, le Figaro publie une lettre de Sardou demandant à Offenbach de retirer sa pièce de l’affiche avant la débâcle ; elle est retirée après la représentation du lendemain (la 26e, le 29 décembre).

31 décembre : Orphée est remis à l’affiche pour 20 représentations (jusqu’au 19 janvier).

Reprise de Jeanne d’Arc. — Janvier 1875 : on annonce la retour de Jeanne d’Arc. Gounod, qui n’a jamais vu jouer son œuvre, supervise les répétitions de l’orchestre.

21 janvier 1875 : répétition générale de Jeanne d’Arc.

- Le Figaro, 21 janvier

Ovations sur ovations, tel est le bilan de la répétition générale.

22 janvier : reprise triomphale.

- Le Ménestrel, 24 janvier

- Le Figaro, 25 janvier

La reprise de Jeanne d’Arc à la Gaîté obtient un immense succès, et semble même devoir dépasser celui que le magnifique drame lyrique de MM. Barbier et Gounod obtint à sa création. Le rôle de Jeanne est tenu par Lia Félix, plus belle que jamais, et que le public acclame chaque soir. […] Le bureau de location est assiégé. (Le Figaro.)

Mais bientôt, la santé de Lia Félix se dégrade.

- Le Figaro, 27 janvier — 29 janvier

Une grave indisposition de Mlle Lia Félix a été, hier sur le point d’interrompre la représentation de Jeanne d’Arc à la Gaîté.

Le 28 janvier, Lia Félix joue Jeanne d’Arc pour la dernière fois. Après seulement 8 nouvelles représentations (une centaine au total), la pièce est définitivement retirée.

Conclusion. — Orphée reparaît du 30 janvier au 14 février 1875, le temps d’achever les préparatifs de la pièce suivante.

25 février : première de Geneviève de Brabant (nouvelle version féerie de l’opéra bouffe d’Offenbach, créé en 1859 aux Bouffes-Parisiens, et déjà repris en 1867 au théâtre des Menus-Plaisirs) ; dernière le 5 juin (100 représentations). — 19 juin : première de la Chatte blanche (nouvelle version d’une féerie des frères Cogniard, créée en 1852 au théâtre du Cirque).

Ces dernières productions, toujours aussi fastueuses et coûteuses, n’obtiennent pas le succès escompté ; étranglé financièrement, Offenbach cède le théâtre de la Gaîté à son chef d’orchestre Vizentini, le 25 juin, qui en devient directeur le 1er juillet. 12 octobre : dernière de la Chatte blanche. 26 octobre 1875 : création du Voyage dans la Lune, opéra féerie d’Offenbach (d’après Jules Verne… et sans son accord).

Au lendemain du retrait définitif de Jeanne d’Arc, Barbier écrit à Gounod, lequel lui répond par une lettre réconfortante et qui s’avéra prémonitoire…

J’ai reçu hier soir le billet de faire-part que tu m’as adressé au sujet de l’enterrement de notre Jeanne d’Arc. […] Je te renvoie pour ta consolation aux versets de l’Évangile […] et je te dis, comme le Seigneur au père de cette fille bien-aimée :

Non est mortua puella, sed dormit[elle n’est pas morte, elle dort], et on te la ramènera du cimetière plus vivante et mieux portante que jamais.

Le maître avait-il eu révélation que quinze années plus tard, Sarah Bernhardt reprendrait le rôle de Jeanne pour le porter en triomphe sur tous les continents ? Puis qu’un abbé ferait du drame l’attraction de prédilection des fêtes de Jeanne d’Arc qui jalonneront le procès en canonisation de l’héroïne pendant les vingt suivantes ?

1875-1889 L’entre-deux-Jeannes

: Reprises en province. — Messe de Gounod.

entre-deux-Jeannes: Reprises en province. — Messe de Gounod.

Bordeaux 1875. — Jeanne d’Arc est reprise par la troupe d’Édouard Brindeau (de l’Odéon), au Grand-Théâtre de Bordeaux du 12 au 27 juillet (plus une en matinée le 1er août), avec Marie Colombier dans le rôle titre. 16 représentations. Succès.

Le Havre 1875. — Jeanne d’Arc est reprise au Grand-Théâtre du Havre pour sa réouverture le 2 septembre. Échec.

Opéra de Paris 1876. — Mercredi 5 avril 1876 : La Jeanne d’Arc de Mermet est enfin représentée (après plus d’une décennie de rebondissements). Barbier et Gounod assistent à la première. Échec.

Montréal 1877. — En début d’année, le violoniste belge Frantz Jehin-Prume, sa femme la soprano Rosita del Vecchio, et son ami le chef d’orchestre québécois Calixa Lavallée, trois figures importantes de la scène musicale québécoise, décident de monter Jeanne d’Arc à l’Académie de musique de Montréal (récemment fondée). Les moyens investis sont inédits pour la ville. Chœur de 80 voix, orchestre de 50 musiciens. Six représentations sont annoncées, du lundi 14 au samedi 19 mai.

L’engouement médiatique est formidable et l’événement dépasse largement le cadre artistique. Le grand quotidien conservateur de Montréal, la Minerve, y voit une cause collective et nationale, dont l’enjeu n’est rien moins que la dignité du Canada et son rang parmi les nations civilisées.

Le succès est énorme. Des bus spéciaux sont affrétés pour acheminer les spectateurs des villes voisines. Le succès est énorme.

Cela est acquis maintenant, n’est plus sujet à discussion et prouve que les Canadiens, comme leurs congénères les Français, peuvent briller sur la scène, quand ils sont bien dirigés, d’après les bonnes traditions du théâtre, et certes cette direction excellente ne leur a pas manqué. (La Minerve, 18 mai 1877.)

Au lendemain des représentations Jehin-Prume et Lavallée publient une lettre de remerciement au comité d’organisation, aux interprètes et au public.

Encore une fois, veuillez en recevoir toute l’expression de notre admiration et de notre reconnaissance. C’est en montrant votre amour pour le beau,

car le beau seul est vrai, le beau seul est aimable, que vous démontrerez vos sentiments distingués et apprendrez aux grandes nations lettrées ce qui pourra un jour vous faire réaliser avec elles en réalisant cet adage à jamais vrai :Dis moi qui tu hantes, et je te dirai qui tu es.(La Minerve, 22 mai 1877.)

À noter cette amusante publicité qui illustre l’engouement populaire :

Tout le monde est satisfait de l’opéra de Jeanne d’Arc, et personne ne s’attendait à un aussi immense succès. De même toutes les personnes qui achètent des chaussures chez J. Bertrand sont satisfaites, car elles épargnent 35% sur leurs achats. (La Minerve, 18 mai 1877.)

Le 25 juin, au cours des festivités de la Saint-Jean-Baptiste (fête nationale du Québec), Frantz-Jehin et Lavallée jouent la musique de Jeanne d’Arc en concert au Victoria Skating Rink de Montréal, patinoire convertie l’été en salle de spectacle.

Convaincu du succès, Lavallée décide d’organiser une nouvelle série de représentations de Jeanne d’Arc ; seul cette fois, car les Frantz-Jehin ont été appelés en Europe. Il loue le Théâtre Royal de Montréal et recrute Theresa Newcomb, anglophone, pour le rôle titre. Six dates sont prévues : du lundi 19 au samedi 24 novembre.

Le succès est tel qu’à la sollicitation des principaux citoyens de Montréal (comme dira l’affiche), six nouvelles représentations sont programmées : du lundi 26 novembre au samedi 1er décembre.

Jeanne d’Arc a eu 18 représentations à Montréal et 272 [ ?] au Théâtre de la Gaîté, à Paris. Si l’on tient compte de la différence de population des deux villes, on peut constater que le succès de ce drame lyrique a été ici tout aussi éclatant qu’en France. (La Minerve, 3 décembre.)

[Note : Montréal comptait alors 160.000 habitants, Paris 2 millions (12,5 fois plus). La pièce a été jouée 100 fois à la Gaîté (seulement 5,5 fois plus qu’à Montréal).]

Saint-Pétersbourg. — 25 février 1881 : Première de la Jeanne d’Arc de Tchaïkovski (la Pucelle d’Orléans) au Théâtre Mariinsky. Pour le livret dont il est également l’auteur, Tchaïkovski s’est inspiré entre autres des œuvres de Barbier et Mermet. Succès mitigé.

- Le Ménestrel, 9 janvier — 13 mars

C’est une œuvre très intéressante, malheureusement des longueurs fâcheuses en paralysent l’effet.

En France la musique de Jeanne d’Arc est régulièrement incluse au programme de concerts (exemples : janvier 1878 à la Porte-Saint-Martin, avril 1879 à l’Hippodrome, décembre 1883 à Lyon).

Un opéra Jeanne d’Arc ? — Au lendemain du succès de Jeanne d’Arc à la Gaîté, l’éditeur Paul de Choudens avait demandé à Gounod d’amplifier sa partition et d’en faire un véritable opéra

. En 1883 le compositeur lui apporte une partition d’oratorio en expliquant qu’il n’avait pas vu la possibilité d’écrire un véritable opéra

.

[L’opéra sera créé de manière posthume au théâtre de Monte-Carlo quatre décennies plus tard, le 28 mars 1926.]

- Voir ci-dessous : Opéra Jeanne d’Arc en 1926

Concerts modernes avec Sarah Bernhardt. — Pâques 1885, le chef d’orchestre Benjamin Godard (35 ans), qui a repris l’année précédente les Concerts Populaires de Jules Pasdeloup pour en faire les Concerts Modernes, donne au Cirque d’Hiver plusieurs auditions de la musique de Jeanne d’Arc, accompagné de Sarah Bernhardt et de quatre autres comédiens qui interprètent quelques passages. L’actrice reçoit une brillante ovation

(Weber) lors des représentations du jeudi saint (2 avril) du vendredi saint (3 avril), mais la faible affluence contraint les organisateurs à annuler celle du lundi de Pâques.

- Le Gaulois, 23 mars 1885

- Le Ménestrel, 5 avril

- Le Temps, 6 avril (compte-rendu de Johannes Weber)

- Le Journal des débats, 19 avril (compte-rendu désabusé d’Ernest Reyer)

Ne pas se rendre en foule là où il peut applaudir en même temps Mme Sarah Bernhardt et M. Gounod !

Ernest Reyer, enthousiasmé par la prestation de Sarah Bernhardt s’interroge : Verrons-nous représenter prochainement la tragédie de Barbier et Gounod, sur le théâtre de la Porte-Saint-Martin ?

Dès lors les rumeurs d’une reprise de Jeanne d’Arc par Sarah Bernhardt émergeront régulièrement dans la presse.

Messe à la mémoire de Jeanne d’Arc. — Début 1886, Gounod annonce qu’il se rendra prochainement à Reims pour écrire une Messe à la mémoire de Jeanne d’Arc au pied de l’autel de la cathédrale.

- Le Figaro, 13 janvier

Quelque chose d’elle sans doute passera en moi à ce contact. Et ma Jeanne d’Arc sera une œuvre belle, grande comme son sujet. Oh ! je le traiterai bien ce sujet-là. Je veux que Jeanne d’Arc soit mon chef-d’œuvre.

L’archevêque du lieu, dont il est proche lui avait réclamé une cantate en l’honneur des fêtes d’Urbain II (béatifié en 1881 par Léon XIII) qu’il organise du 21 au 24 juillet 1887. Gounod s’empressa de proposer mieux : une messe entière, dédiée à Jeanne d’Arc ; l’idée fut aussitôt acceptée (L’Univers, 26 juillet 1887).

Au mois de décembre, la Messe est achevée et son exécution annoncée. Début juillet la partition est publiée.

- Le Figaro, 4 décembre

- Le Figaro, 6 juillet (partition)

Le samedi 23 juillet au soir a lieu la répétition générale (300 exécutants), et le dimanche 24 au matin l’exécution solennelle, sous la direction du maître en personne, en présence d’une foule énorme (6.000 personnes) venue de toute l’Europe.

- Le Temps, 11 juillet — 18 juillet (analyse musicale, un rien pédante, de la partition par Johannes Weber)

L’œuvre est écrite avec un soin admirable pour l’expression sévère et purement religieuse.

- Le Gaulois, 24 juillet (critique musicale de Louis de Fourcaud)

Ce qui distingue la Messe à la mémoire de Jeanne d’Arc de la plupart des messes modernes, c’est qu’elle est rigoureusement une œuvre d’église. Nos compositeurs ont pris l’habitude de considérer le texte sacré comme une série d’indications dramatiques. Leurs messes, pleines d’orages, de tumultes, de passion, d’effusions, peuvent s’exécuter partout, même à l’église ; mais elles ne produisent tout leur sujet qu’au concert. Il y est fait une part très large à la virtuosité des chanteurs et des instrumentistes. Loin de répandre la sérénité dans l’air, elles y sèment l’agitation. M. Gounod, qui est un croyant, proteste contre ces abus profanes.

- L’Univers, 26 juillet (compte-rendu d’Auguste Roussel)

- Le Monde illustré, 7 août (compte-rendu, avec une gravure de l’intérieur de la cathédrale de Reims durant la célébration)

Mardi 22 novembre : Gounod dirige sa Messe à Paris, en l’église Saint-Eustache (200 exécutants). Énorme affluence, on a dû refuser un grand nombre d’auditeurs

(Le Gaulois). Le compositeur promet une seconde exécution, à Notre-Dame.

- Le Gaulois, 13 novembre

- Le Temps, 17 novembre — 22 novembre (exécution de la Messe à Orléans le 20 novembre)

- Le Gaulois, 22 novembre — 23 novembre

- Le Figaro, 23 novembre (Charles Darcours)

C’est une œuvre grandiose, d’une couleur archaïque saisissante, et qui a fait une profonde impression sur la foule qui, dès les premières heures du matin, avait envahi l’église Saint-Eustache.

- Le Temps, 28 novembre (Johannes Weber, qui avait encensé la partition, n’a pas vraiment apprécié son exécution)

Mardi 10 avril 1888 : Gounod dirige sa Messe à Notre-Dame.

- Le Figaro, 4 avril (vente des billets)

- Le Gaulois, 10 avril (présentation)

- Le Ménestrel, 15 avril (compte-rendu)

Un grand effet a été produit par l’introduction, fort originale et d’un grand caractère, exécutée par les trompettes et les trombones, qu’appuie la sonorité puissante de l’orgue.

Il en jouera des extraits à Amiens le 17 mai. Elle sera aussi jouée le 26 mai au Trocadéro, lors d’un concert de charité où il dirigera sa dernière création, l’Hymne de la patrie : Notre Dame de France. L’année suivante, le 3 avril 1889, il dirigera sa Messe en l’église Notre-Dame de Bordeaux.

- Le Progrès de la Somme, 9 mai (Amiens)

- Le Matin, 24 mai (concert du Trocadéro)

- Le Figaro, 4 avril 1889 (Bordeaux)

À la même période, diverses rumeurs d’une réapparition de Jeanne d’Arc sur une scène parisienne se succèdent.

Début 1886, on rapporte que l’Odéon envisagerait de reprendre le drame, avec dans le rôle titre sa nouvelle recrue Caroline-Eugénie Weber (21 ans). [Le théâtre montera finalement le Songe d’une nuit d’été de Paul Meurice (68 ans) d’après Shakespeare. Quant à Caroline-Eugénie Segond-Weber, elle créera bien une Jeanne d’Arc quelques années plus tard, celle de Joseph Fabre, au théâtre du Châtelet en 1891.]

Février 1887. Le Gaulois annonce que Barbier et Gounod ont convenu de transformer leur drame de Jeanne d’Arc en un grand opéra en cinq actes. [Ne serait-ce pas la partition qu’évoque le journal en 1926 à l’occasion de la création de l’opéra, dont il situe la composition à 1883 ?]

- Le Gaulois, 16 février

- Opéra Jeanne d’Arc en 1926 (ci-dessous)

En juillet, le bruit court que le directeur de l’Odéon compte monter une nouvelle Jeanne d’Arc, avec musique, et qu’il s’est adressé à Gounod.

- Le Gaulois, 29 juillet

Le poème sera confié à deux poètes dont nous ne pouvons encore donner les noms ; il serait coupé par trois grands morceaux de musique en forme de symphonie, se rapportant aux événements principaux de la tragédie représentée. La musique de ces trois morceaux serait demandée à MM. Gounod, Massenet et Reyer.

En janvier 1888, les rumeurs se font plus précises quant à une reprise de la pièce de Barbier-Gounod par Sarah Bernhardt à la Porte-Saint-Martin.

- Le Gil Blas, 14 janvier — 20 janvier — 28 janvier

- Le Gaulois, 21 janvier

Mme Sarah Bernhard s’est prise littéralement d’enthousiasme pour le rôle créé par Mme Lia Félix.

Le 18 mars, le Réveil publie une lettre à Sarah

, dans laquelle une écolière se réjouit que la grande comédienne prépare une Jeanne d’Arc : enfin une pièce qui convient aux jeunes filles. Sarah Bernhardt donnera un rôle décisif à cette lettre, dans une interview au Figaro (2 janvier 1890) ; et l’anecdote, sérieuse ou non, sera joyeusement reprise par les journaux.

1890 Sarah Bernhardt au théâtre de la Porte-Saint-Martin. — Tournée Jeanne d’Arc.

Préparation. — Fin 1889. La reprise de Jeanne d’Arc par Sarah Bernhardt (45 ans) au théâtre de la Porte-Saint-Martin est officiellement annoncée.

La campagne promotionnelle est massive ; la presse distille les effets d’annonce. Fait apparemment inédit sinon rare, la comédienne accorde plusieurs interviews (au Gaulois et au Figaro). On y apprend qu’il y a plus de dix ans qu’elle est hantée par le désir de jouer Jeanne d’Arc

; qu’elle a passé en revue les différentes œuvres du répertoire, et qu’elle s’est arrêtée sur celle de Barbier.

Pour l’occasion, Gounod a composé de nouvelles musiques et Barbier a resserré

son texte : les cinq actes ont été réarrangés en trois parties : la Mission, le Triomphe, le Martyre. Convaincu aussi de l’anachronisme que représentait la présence d’Agnès Sorel à Chinon en 1429, la maîtresse de Charles VII s’appelle désormais Iseult de Loré. Aussi, alors que le sacre de Reims n’était que suggéré dans la version de 1873, il fera l’objet d’un tableau entier, d’une richesse de décors, de costumes et de figurants inouïe.

- Le Figaro, 13 novembre

- Le Gaulois, 1er décembre (annonce de la pièce)

(longue interview de Gounod, en pleine conférence avec le directeur et le chef d’orchestre du théâtre au sujet de la nouvelle partition)Voilà dix ans que je caresse ce projet de jouer Jeanne d’Arc […] Et il est temps. Dans trois ans, je serai trop vieille. Songez que je suis grand-mère [le 20 mai 1889 était née Simone, première fille de Maurice Bernhardt]. J’ai lu et relu toutes les Jeanne d’Arc existantes. Je me suis arrêtée à celle de Barbier.

— Est-ce superbe, mes amis ! disait Gounod tout transporté.

- Le Figaro, 2 décembre

Six grands décors avec transformations et plus de cinq cents costumes. […] La pièce ayant subi de nombreux changements, par suite, la musique a besoin, elle aussi, d’être remaniée et mise au point.

- Le Gaulois, 4 décembre (interview de Sarah Bernhardt)

Je suis, depuis longtemps éprise du personnage de Jeanne d’Arc. […] Après avoir lu Michelet, Henri Martin, Lamartine, j’ai cherché tout ce qui avait été écrit pour le théâtre ; […] enfin, j’ai choisi, au milieu d’œuvres inédites qu’on m’a proposées depuis, l’œuvre de M. Jules Barbier.

Elle regrette seulement l’absence de représentation du procès :

[Les réponses de Jeanne à ses juges] sont merveilleuses ! Oui, j’aurais voulu cette scène et, dans mon esprit, je l’avais pour ainsi dire préparée.

Sur le merveilleux :

— Vous y croyez donc, vous aussi, au merveilleux ?

— Comment n’y croirais-je pas ? J’ai eu tant de constatations dans ma vie de ce qu’on n’explique pas, mais qu’on est obligé de reconnaître, que j’ai bien dû me rendre à l’évidence.

- Le Figaro, 2 janvier 1890 (nouvelle interview de Sarah Bernhardt)

— Est-ce que la pièce et la partition ont subi, ainsi qu’on l’a dit, de grandes modifications ?

— Oui, le drame a été très resserré […]. Pour la partition, Gounod s’est modelé sur le drame, et a supprimé tout ce qui pouvait donner une allure d’opéra, en renforçant et augmentant, au contraire, tout ce qui était musique de scène et mélodrame.

— Maintenant, si vous voulez savoir pourquoi ce rôle de Jeanne d’Arc me plaît et m’attire, je vais vous le dire : Je suis un peu chauvine, on n’est pas parfaite, n’est-ce pas ? — j’adore mon pays, et pour moi Jeanne en est comme la personnification la plus pure.

Répétitions. — Dimanche 22 décembre : dernière de Théodora (reprise du drame de Victorien Sardou, créé en 1884, pour et avec Sarah Bernhardt) ; un succès pour l’actrice, doublé d’une prouesse (120 représentations d’affilée), qui ne demandera que 24 h. de repos avant de commencer les répétitions de Jeanne d’Arc. À partir du 28, Gounod en personne (71 ans) fait répéter les chœurs et l’orchestre.

- Vert-Vert, 22 décembre — 27 décembre — 31 décembre :

Jeanne d’Arc est la pièce à mise en scène la plus considérable qui ait été montée à la Porte-Saint-Martin, depuis dix ans — et cette mise en scène se trouve encore compliquée par la partie musicale, qui a nécessité la formation de chœurs et d’orchestres comprenant 140 exécutants.

Le 30 décembre, plusieurs journaux rapportent que Sarah Bernhardt a failli être brûlée vive en répétant la scène du bûcher.

- Le Temps, 31 décembre :

Le bruit avait couru que Mme Sarah Bernhardt avait failli être brûlée vive sur son bûcher, qu’elle avait été suffoquée par des torrents de fumée, qu’il avait fallu l’emporter sans connaissance et que deux machinistes avaient été asphyxiés. Rien de tout cela n’est vrai.

Jeudi 2 janvier 1890 : répétition générale.

- Vert-Vert, 3 janvier

La pièce, telle qu’elle est aujourd’hui, durera régulièrement un peu moins de quatre heures, ce qui permettra de commencer tous les soirs à huit heures un quart.

Première. — Vendredi 3 janvier 1890. Le triomphe est total.

- Le Figaro, 4 janvier (Auguste Vitu est transporté ; il avait assisté à la création en 1873 et note les différences)

L’effet de cette soirée a été immense, et il n’y a pas à craindre d’en exagérer l’intensité. Le public en était arrivé à cet état physiologique dans lequel personne, pas même le plus sceptique, ne cherche plus à dissimuler son frémissement et ses larmes.

(un autre article d’un monsieur de l’orchestre narre comment Barbier apprit du directeur que tout le sacre serait représenté, et surtout la fabuleuse dépense engagée)Je n’ai fait en ces quelques lignes que résumer ce que toute la salle disait hier soir, ce que tout Paris dira dans quelques jours, ce que le monde entier dira dans quelques mois, lorsque Paris et le monde auront vu, revu, applaudi et réapplaudi Sarah dans la plus admirable création de toute sa carrière, où les créations admirables ne se comptent plus.

- Le Gaulois, 4 janvier (long éloge d’Hector Pessard, qui profite de son article pour contester les récentes thèses farfelues de quelques historiens)

Ils se faisaient fort de prouver, disaient-ils, que Jeanne d’Arc, à moitié idiote, n’avait été qu’un instrument inconscient entre les mains des habiles conseillers de Charles VII.

- Le New York Herald, 4 janvier

- Vert-Vert, 5 janvier (Georges Boyer)

- La Gazette, 5 janvier

- Le Gil Blas, 5 janvier (Léon Bernard-Derosne / Richard O’Monroy)

- Le Temps, 6 janvier (long éloge de Francisque Sarcey ; il se remémore comment la pièce de 1873 fut retirée en plein succès)

Il est impossible de la voir sans être touché jusqu’aux larmes.

— 13 janvier (critique musicale de Johannes Weber, qui n’est pas allé voir la pièce ; en 1873, il était parti au 4e acte)La Jeanne d’Arc de Jules Barbier aura, je crois, beaucoup de succès. C’est un spectacle que l’on peut voir en famille. On pourra, avant d’y mener les jeunes filles, leur donner à lire le récit de Michelet et mettre entre les mains des jeunes gens les volumes de Joseph Fabre. Ils en verront la pièce avec plus de plaisir et de fruit.

- Le Gil Blas, 6 janvier (interview d’Ernest Renan par Jehan des Ruelles, sans lien avec la pièce)

De même Jeanne d’Arc n’aura pas d’imitateurs : et si elle ressuscitait de ses cendres, elle ne pourrait lutter avec les canons Krupp.

- Vert-Vert, 6 janvier ; recension des comptes-rendus de confrères : 7 janvier (le Figaro, le Gaulois, le XIXe siècle) — 8 janvier (la France, le Soleil, le Matin, le Temps, la Liberté, l’Événement, Paris, le Mot d’ordre)

— 9 janvier (l’Estafette, l’Angely, le Siècle, le Petit Parisien, le Parti National, le Moniteur universel, le Télégraphe, le Gil Blas).Son succès, grandissant d’acte en acte, s’est terminé en triomphe éclatant. Heureux Barbier ! Heureux théâtre ! (Henri Bauër dans l’Écho de Paris.)

Cette interprète unique, c’est Mme Sarah Bernhardt, qui a remporté hier, suivant la phrase consacrée, un des plus beaux succès de sa carrière. On l’a acclamée d’acte en acte, de tableau en tableau. À huit heures, ovation ; à minuit, apothéose. (Le Télégraphe.)

Les semaines passent et le succès ne se dément pas. On parle de jouer Jeanne d’Arc à Londres (où Sarah Bernhardt se produit chaque été depuis 1879), puis d’une tournée en France, et bientôt dans le monde entier.

- Le Figaro, 17 février : 57e représentation

Hier, dimanche [16 février], Mme Sarah Bernhardt, prise d’une indisposition subite, à l’issue de la représentation donnée en matinée, n’a pu jouer, le soir, et on a dû faire relâche.

- La Cocarde, 12 mars : 80e représentation

M. Mayer, de Londres, vient de traiter avec Sarah Bernhardt pour une série de représentations du drame de Jules Barbier à donner à Londres, pendant la saison prochaine.

La Passion. — Fin février, le bruit court que Sarah Bernhardt cherche un théâtre pour représenter à Pâques le Mystère de la Passion, un drame religieux d’Edmond Haraucourt dans lequel elle incarnerait la Vierge Marie. Une partie de la presse, en particulier catholique, s’émeut qu’on présente sur une scène profane des figures sacrées

. Le Vendredi Saint (3 avril), la pièce sera simplement lue par trois comédiens dont Sarah Bernhardt, en habits civils, lors d’un concert spirituel. Une double polémique s’en suit : à Paris, car les spectateurs qui s’attendaient à un drame musical se sont sentis floués ; à l’étranger et en Angleterre, où certains milieux chrétiens appelèrent au boycott des prochaines représentations de Jeanne d’Arc à Londres.

- L’Univers, 22 février (rumeur) — 1er avril (annonce)

- Le Figaro, 4 avril (programme)

- L’Univers, 4 avril (Sarah Bernhardt écrit à l’archevêque de Paris)

- Le Temps, 4 avril

Sarah Bernhardt, à qui le rôle de Jeanne d’Arc a procuré une sorte d’entraînement dans la voie mystique […] a conçu l’ambition de se montrer sous les traits de la Vierge.

- Le Figaro, 5 avril (incidents)

- Le Temps, 9 avril (appels au boycott)

- Le Journal, 3 avril 1930 (Haraucourt revient sur les polémiques)

Activité débordante. — En plus des représentations de Jeanne d’Arc à la Porte-Saint-Martin (4 heures tous les soirs, parfois une séance supplémentaire en matinée), Sarah Bernhardt répète activement sa prochaine création, Cléopâtre (drame d’Émile Moreau et Victorien Sardou), et participe à toutes sortes de manifestations.

- Le Gil Blas, 7 mars (4 mars : matinée au Vaudeville)

- Le Temps, 12 mars (19 mars : matinée-causerie au Théâtre d’application)

- Le Gil Blas, 16 mars

Madame Sarah Bernhardt est ravie de son rôle [de Cléopâtre], qu’elle répète avec une fougue extraordinaire.

- 3 avril : la Passion au Cirque-d’Hiver.

- L’Univers, 26 avril (24 avril : récitation d’un poème pour l’Alsace-Lorraine au Trocadéro)

Dernière. — Une grande tournée a été mise sur pied pour emmener la troupe jouer Jeanne d’Arc en France et à l’étranger. Celle-ci débutera à Nantes le 10 mai ; suivie de six semaines en France et en Belgique (dont 5 consécutives à Lyon) ; d’un séjour à Londres ; et le 15 juin, d’un départ pour New-York et le reste du monde les deux années suivantes.

Sarah Bernhardt avait pris l’habitude de ces tournées estivales, et les considérations pécuniaires n’y étaient étrangères. Le dramaturge Louis Verneuil (qui épousa la petite-fille de Sarah Bernhardt) rapporte l’échange suivant au sujet de la tournée de l’année 1882 :

— Je viens de m’entendre avec Sardou. Quelles que soient les recettes, je cesserai de jouer Fédora fin d’avril.

Enfoncé dans un fauteuil, Damala [Jacques Damala, comédien grec qu’elle venait d’épouser] fumait un cigare et ne répondit pas. Alors, elle continua :

— Je lui ai fait comprendre que si je partais en tournée avec la pièce en mai, juin et juillet, je ferais beaucoup plus d’argent à Bruxelles et à Londres, qu’à Paris où nous aurons déjà fait plus de cent représentations. (La Vie merveilleuse de Sarah Bernhardt, 1942, p. 175.)

Afin de poursuivre les représentations parisiennes, le théâtre de la Porte-Saint-Martin a recruté Albertine Forgue (22 ans), deuxième prix du concours du Conservatoire en 1888, qui reprendra le rôle à compter du 1er mai.

Mardi 29 avril, Sarah Bernhardt joue à Paris sa 139e et dernière représentation.

- Le Gil Blas, 15 avril 1890

La grande tragédienne parcourra les deux Amériques, l’Australie, l’Asie, l’Inde, la Perse ; c’est-à-dire qu’elle fera tout simplement le tour du monde, mais pas en quatre-vingt jours. Son absence durera vingt-deux mois.

- Le Figaro, 22 avril — 23 avril (Albertine Forgue remplace une première fois Sarah Bernhardt indisposée par

excès de fatigue

les 21 et 22 avril) — 30 avril (dernière de Sarah Bernhardt le 29 avril, dates de la tournée) — 2 mai (débuts d’Albertine Forgue le 1er mai)Ce soir a lieu la réouverture avec la 140e représentation de Jeanne d’Arc.

Sans Sarah Bernhardt, Jeanne d’Arc ne fait plus recette et au lendemain de la séance du 20 mai, le théâtre retire la pièce de l’affiche.

- Le Temps, 19 mai

Il n’y a pas à se le dissimuler, la plus forte part d’attraction était Mme Sarah Bernhardt elle-même.

La pauvre Albertine Forgue tombera malade peu après et décèdera le 13 décembre.

Tournée. — Le 9 mai au matin, gare Saint-Lazare, toute la troupe attend Sarah Bernhardt pour prendre le train pour Nantes où débute la tournée, lorsqu’on apprend que la comédienne est clouée au lit après s’être blessée au genou la veille lors des répétitions. La tournée est ajournée.

- Le Petit Journal, 10 mai

La blessure […] lui est venue des chutes répétées qu’elle faisait chaque soir sur un genou, au cours des représentations de Jeanne d’Arc.

- Vert-Vert, 15 mai (tournée ajournée)

- Le Figaro, 16 juin (après avoir lu que la blessure de la comédienne nécessitait une amputation, un patron de cirque américain s’est proposé de lui acheter sa jambe pour en faire une attraction)

- Le Gil Blas, 17 juin

Finalement, le 12 juin, une lettre de Sarah Bernhardt au Figaro annonce que le médecin l’autorise à remonter sur scène et qu’elle pourra honorer son engagement londonien le 23 courant.

Londres. — Vendredi 20 juin : Sarah Bernhardt prend le train gare du Nord et débarque le soir même à Londres.

- Vert-Vert, 22 juin (départ pour Londres)

Lundi 23 : première de Jeanne d’Arc au Her Majesty’s Theatre en présence d’un public très nombreux, mais peu réceptif (d’après le New York Herald). Le lendemain matin la presse anglaise annonce que la comédienne a failli mourir suite à l’absorption excessive de somnifère ; la gravité du mal est rapidement démentie et la représentation du 24 a lieu comme prévu. Celle du vendredi 27 est interrompue après quelques minutes : Sarah Bernhardt souffre de la gorge et devra se reposer quelques jours.

Elle profitera de sa relâche forcée pour participer à quelques œuvres de bienfaisance. À partir du 5 juillet elle retrouve la scène du Her Majesty’s, mais pour y jouer d’anciens succès : Adrienne Lecouvreur, la Dame aux camélias et la Tosca.

- L’Ordre de Paris, 22 juin

M. Barbier a fait quelques légères modifications à son drame pour ne pas blesser la susceptibilité du public anglais.

- Le Gaulois, 25 juin (première de Jeanne d’Arc)

- Le Siècle, 26 juin (démenti de l’excès de somnifère)

- Le Ménestrel, 6 juillet (critiques réservées, mais succès pour Sarah Bernhardt)

- Le Figaro, 16 juillet

Les représentations françaises à Her Majesty’s théâtre se sont terminées par la Tosca. Jamais Mme Sarah Bernhardt n’a été aussi merveilleuse que dans ce drame.

- Différents articles (en anglais) de l’édition européenne du New York Herald : 21 juin (arrivée à Londres) — 24 juin (affluence exceptionnelle pour la première) — 25 juin (affaire des somnifères) — 28 juin (interruption de la représentation du 27) — 29 juin (douleurs de gorge) — 2 juillet (annonce d’une matinée le lendemain pour les pauvres de Camberwell) — 3 juillet (matinée) — 5 juillet (représentation d’Adrienne Lecouvreur) — 7 juillet (poursuite des représentations) — 8 juillet — 13 juillet (pari de l’imprésario Marcus Mayer).

Tournée française. — À peine rentrée de Londres, la troupe remonte dans le train pour une vingtaine de représentations de Jeanne d’Arc dans le sud-ouest de la France. La fabuleuse quantité de bagages à acheminer provoqua un petit incident lors du voyage d’Angers à Nantes, qui amusa fort les journaux.

- Angers : vendredi 18 juillet ;

- Nantes (Renaissance) : 19 juillet ; et le dimanche 20 (la Tosca) ;

- Bordeaux (Grand-Théâtre) : 21, 22, 23 juillet ; le 24 juillet (la Tosca) ;

- Toulouse (Théâtre des Variétés) : 25, 26 juillet ;

- Montpellier (Grand-Théâtre) : 27 juillet ;

- Marseille (Théâtre des Variétés) : 28 et 29 juillet ;

- Avignon (Grand-Théâtre) : 30 juillet ;

- Lyon (Grand-Théâtre) : 31 juillet, 1er, 2, 3, 4 août ; et le 5 août (la Tosca).

- Le Figaro, 21 juillet — Le Phare de la Loire, 23 juillet (bagarre entre un voyageur et le comédien Philippe Garnier)

- Le Gil Blas, 30 juillet (quelques protestations à Montpellier ; en cause

le tableau du sacre qui n’est pas représenté en province

.)

Cléopâtre. — De retour à Paris début août, Sarah Bernhardt mène deux grands projets de front : les négociations pour sa tournée internationale (deux années sur tous les continents) ; la création de sa prochaine pièce : Cléopâtre (de Victorien Sardou et Émile Moreau, avec Philippe Garnier dans le rôle de Marc-Antoine).

- Vert-Vert, 8 août (mise en répétition de Cléopâtre)

- Le Figaro, 22 août (explique comment la blessure de la comédienne en mai obligea le report de la tournée et permit la création de la pièce)

- Vert-Vert, 16 août (préparatifs de la tournée)

La première de Cléopâtre a lieu le 23 octobre 1890, la dernière le 16 janvier 1891 (après une centaine de représentations) ; soit une semaine avant le grand départ pour l’Amérique.

- Vert-Vert, 11 janvier (dernière de Cléopâtre)

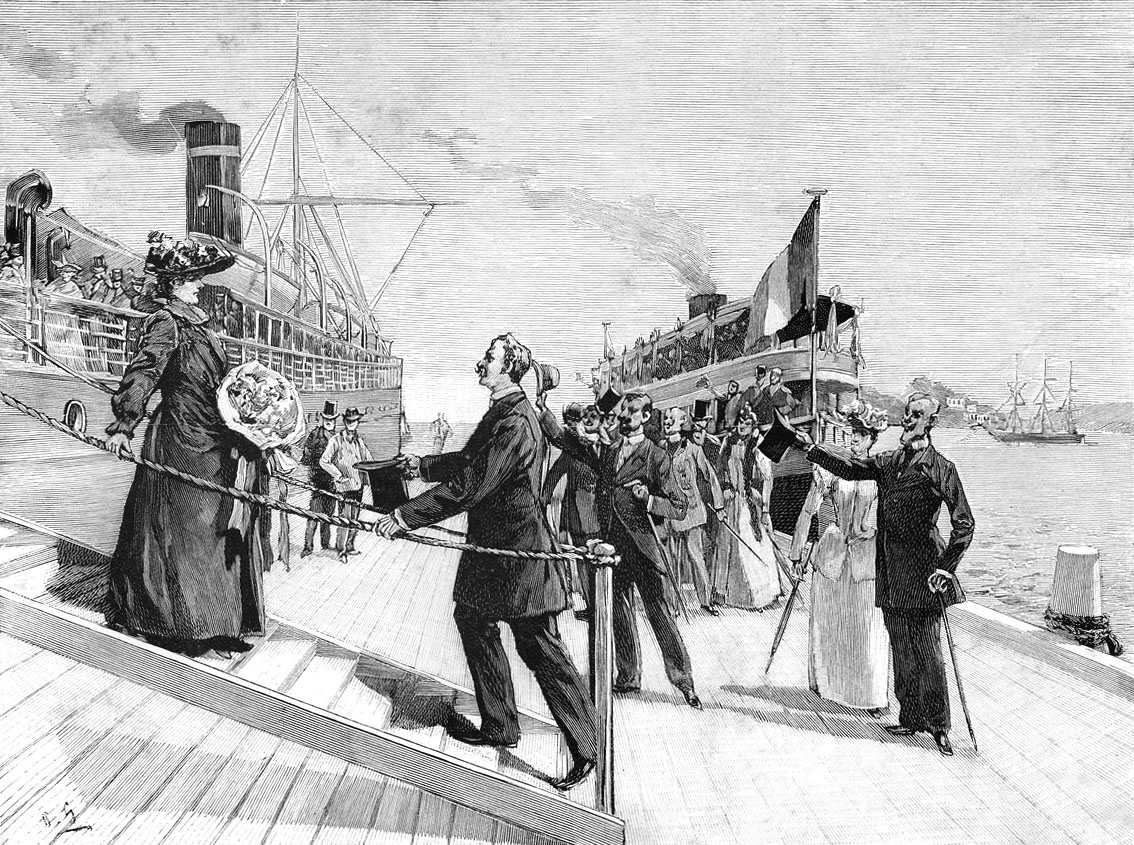

Tournée internationale. — Le 23 janvier, la troupe quitte Paris ; le 24, elle embarque au Havre à bord de la Champagne, un paquebot de la Compagnie générale transatlantique, qui arrive à New York le 3 février.

- Le Figaro, 24 janvier (50 tonnes de bagages)

Sur le quai du départ, M. Jules Barbier a remis à Mme Sarah Bernhardt les vers suivants :

Étoile d’or, sous d’autres cieux,…

- Le Gil Blas, 25 janvier (itinéraire prévu 1891-1893)

Le 5 février, Sarah Bernhardt monte sur la scène du Madison Garden pour sa première représentation américaine : la Tosca ; salle comble et triumph

, selon le New York Herald. Elle se produit ainsi quatre semaines à New York, puis une semaine aux étapes suivantes : Boston, Philadelphie, Washington…

Québec. — Dimanche 5 avril, Sarah Bernhardt arrive à Montréal où toute la ville l’attend pour six soirées à l’Académie de Musique. Le lundi 6, elle débute avec Fédora ; le 7, elle donne sa première représentation américaine de Jeanne d’Arc : le triomphe est complet et la pièce est à nouveau donnée en matinée le samedi 11 avril.

- La Minerve, 7 avril — 8 avril (Jeanne d’Arc)

On eut dit qu’elle se retrouvait parmi de vieux amis, devant la salle comble qui se pressait au pied de la scène pour la voir et l’entendre, et lorsqu’à maintes reprises, aux applaudissements réitérées de la foule, elle vint saluer et recueillir les salves de bravos qui soulignaient si chaleureusement ses succès.

- Le Monde Illustré, 11 avril (gravures de la représentation de Jeanne d’Arc à Montréal)

La tournée se poursuit sur la côte Ouest américaine (San Francisco fin avril), d’où elle s’embarque pour l’Australie.

Australie. — Son paquebot atteint Sydney le 26 mai où elle est accueillie avec les honneurs.

Sa saison australienne

prévoit quatre semaines à Melbourne, une à Adélaïde, trois à Sydney, une à Brisbane (qui sera annulée pour cause de fatigue et remplacée par des dates supplémentaires à Sydney). Jeanne d’Arc est donnée et acclamée six fois :

- Princess Theatre (Melbourne) : 17 juin et 20 juin en matinée. The Argus, 30 mai :

The Greatest Living Tragedienne.

— 18 juin (longue analyse très documentée ; l’auteur a lu tous les articles parus en France)Madame Bernhardt was called before the curtain four times by the excited audience.

- Theatre Royal (Adélaïde) : 2 juillet puis 4 juillet en matinée (représentation ajoutée à la demande générale). Evening Journal, 29 juin — 3 juillet

The audience, which was somewhat cold at first, were roused to enthusiasm by this, and on the fall of the curtain Madame Bernhardt was recalled several times.

- Her Majesty’s Theatre (Sydney) : 21 et 27 juillet. The Daily Telegraph, 21 juillet — 22 juillet (Le critique est fasciné par Sarah Bernhardt, il la vénère ; en revanche il ne trouve pas la moindre qualité à la pièce.)

10 août (dernière australienne et bilan)The success belongs to the actress, and to her alone.

Retour à San Francisco où la troupe débarque le 28 septembre pour la seconde phase de la tournée américaine. Mercredi 4 novembre, Jeanne d’Arc est donnée à New York sur la scène du Standard Theatre.

- Le New York Herald, 6 novembre (Comme son confrère australien du Daily Telegraph, le journaliste est glacial : la pièce est mauvaise, la salle est laide, les sièges inconfortables ; seul le jeu de Sarah Bernhardt trouve grâce à ses yeux.)

Le périple fut émaillé d’épisodes cocasses. À New York, Sarah Bernhardt demanda à être placée sous la protection de l’inspecteur de police Byrnes ; le comédien Philippe Garnier s’était senti insulté dans une interview et avait sauté dans le premier paquebot en vitupérant qu’il allait la punir en pleine scène. Plus tard, un journaliste de l’Oregon annonça avoir découvert que Sarah Bernhardt était américaine et s’appelle en fait Sarah King ; la rumeur prit rapidement une tournure nationale puis internationale et il fallut envoyer de France une copie d’extrait de naissance pour la dégonfler.

- Différents articles de l’édition européenne du New York Herald : 17 janvier (son cachet) — 25 janvier (embarquement au Havre) — 7 février (compte-rendu de la première triomphale) — 8 février (lettre de Sarah sur les erreurs du réalisme moderne) — 18 février (Sarah empoisonnée par des champignons en conserve) — 21 février (inspecteur Byrnes) — 7 février (critique du manque de rythme de Cléopâtre), 12 mars (Sarah adopte la fille de son

frère adoptif

) — 18 mars (Washington) — 25 mars (Boston) — 1er mai (San Francisco) — 3 mai (départ pour l’Australie) — 24 mai (arrivée à Auckland) — 25 juillet (nationalité américaine) — 13 septembre (première de Pauline Blanchard).

Europe. — Fin avril 1892, Sarah rentre en France où elle se repose deux semaines avant de repartir en tournée ; d’abord à Londres, puis dans les différentes capitales d’Europe ; elle interprète ses derniers succès : Cléopâtre, Phèdre, la Tosca, Fédora, la Dame aux camélias et Jeanne d’Arc (qu’elle joue par exemple au théâtre des Galeries-Saint-Hubert de Bruxelles le 7 septembre).

Russie. — Les deux représentations de Jeanne d’Arc au Petit-Théâtre de Saint-Pétersbourg (fin novembre 1892) donnent lieu à de vibrantes manifestations francophiles… ainsi qu’à une mesquine polémique du Monde artiste (le journal avait rapporté le scandale causé par une représentation de la Dame aux camélias offerte aux enfants de la ville, information rapidement démentie par la comédienne).

- Le Temps, 1er décembre

Au troisième acte, l’enthousiasme n’a plus connu de bornes : les spectateurs, debout, les bras tendus vers la scène, ont à plusieurs reprises arrêté la marche de la pièce par leurs acclamations et leurs hourras.

- Le Monde artiste, 1er janvier 1893 (polémique)

- Le Matin, 6 janvier (communiqué de Sarah Bernhardt)

Cette représentation, donnée devant deux-mille écoliers et écolières, a été l’occasion d’un triomphal succès pour Jules Barbier. Après la chute du rideau, notre compagnie a dû reparaître trente-sept fois devant un public affolé, enthousiaste et reconnaissant. Je suis restée cinq minutes sans pouvoir parler. Après le vers fameux :

La France renaîtra dans le dernier Français

, le cri de :Vive la France !

a été répété mille fois par mille bouches, et notre petite compagnie a vécu quelques minutes de fière et poignante émotion.

D’après Louis Verneuil :

Cette tournée fut la plus belle affaire d’argent que Sarah Bernhardt eût jamais faite. En deux ans et huit mois, tous frais de troupe et de voyage déduits, elle gagnait, net, trois millions et demi de francs-or. Il faut reconnaître qu’un tel effort méritait ce brillant résultat. Et puis, c’est uniquement à son génie qu’elle le devait maintenant et non plus, comme jadis, en partie à la réclame. Sa tournée de 1880-81 avait été surtout un succès de curiosité. On ne saurait en dire autant de sa tournée de 1891-92-93. Sauf l’Australie, tous les pays où elle passait, l’avaient déjà applaudie à deux ou trois reprises et c’est parce qu’elle avait laissé un souvenir ineffaçable que, partout, on se ruait pour la voir de nouveau. (La Vie merveilleuse de Sarah Bernhardt, 1942, p. 206.)

De retour à Paris, Sarah Bernhardt prend la direction du théâtre de la Renaissance, salle idéalement située dans le quartier des théâtres.

- Le Figaro, 5 novembre (interview de Sarah Bernhardt)

Ponctuellement elle endossera son rôle de Jeanne d’Arc, pour des galas de bienfaisance.

- Le 15 octobre 1893 elle interprète la scène de la prison en clôture du

Festival russe

au théâtre du Châtelet : Le Ménestrel, 15 octobre — L’Écho de Paris, 18 octobre (le journal organisateur de l’événement publie un florilège d’articles de confrères) :Alors est apparue Mme Sarah Bernhardt, dans le costume de Jeanne d’Arc. […] Les vers patriotiques du poète et la déclamation enflammée de la grande artiste ont entraîné le public dans un élan irrésistible, et la séance s’est terminée par un triomphe. (Le Figaro)

Quand Mme Sarah Bernhardt, d’une voix vibrante, le visage transfiguré, a dit ce vers :

La France renaîtra dans le dernier Français

, tous les spectateurs se sont tournés vers la loge de l’ambassadeur [de Russie, M. de Mohrenheim]. À ce moment, toutes les mains battaient à l’unisson des cœurs. (Le Gaulois) - Le 6 décembre 1894 elle est

acclamée par des bravos enthousiastes

en donnant le quatrième acte lors d’une représentation de charité des étudiants de Cercle catholique, rue du Luxembourg. (La Libre parole publiera la lettre d’un étudiant ému qu’on ait invité une Juive pour figurer la sainte.) : Le Petit-Temps, 7 décembre :— Eh ! qu’importe, répond fébrilement Sarah, qu’importe que je sois juive ou non ? Je n’ai jamais voulu répondre aux mises en demeure qui m’ont été faites. Mais, enfin, si la chose vous intéresse, non, je ne suis pas juive, j’ai fait ma première communion au couvent de Grandchamp.

— 11 décembre 1894 (L’auteur de la lettre a été exclu du Cercle ; Maurice Bernhardt, le fils de la comédienne lui a envoyé ses témoins ; il s’est fendu d’une lettre d’excuse.) - Le 21 décembre elle joue à l’Ambigu au profit de la recherche d’un vaccin contre la diphtérie : Vert-Vert, 23 décembre :

Une véritable ovation a été faite à Mme Sarah Bernhardt, qui s’est surpassée dans Jeanne d’Arc.

En 1895 elle lit les vers du poème Jeanne d’Arc de Maurice Douay, primé par la Société d’encouragement au bien.

En 1899, la comédienne déménage au théâtre des Nations (anciennement Théâtre Lyrique) et fonde le Théâtre Sarah Bernhardt. Lors de la reprise de Jeanne d’Arc à la Porte-Saint-Martin en 1890, Sarah Bernhardt avait confié au journaliste du Gaulois (4 décembre 1889) ne trouver qu’un défaut au texte de Barbier : l’absence de représentation du procès. L’idée semble avoir germé et bientôt les journaux se font l’écho que deux auteurs liés à Sarah Bernhardt, Edmond Rostand et Émile Moreau, prépareraient chacun une pièce intitulé le Procès de Jeanne d’Arc.

- Le Petit Journal, 24 mars 1902

On annonce que M. Edmond Rostand […] travaille à une pièce en vers, le Procès de Jeanne d’Arc, et que le principal rôle est destiné à Mme Sarah Bernhardt.

- La Patrie, 29 décembre 1903

On signale plusieurs Jeanne d’Arc en préparation pour 1904. D’abord celle de M. Rostand ; ensuite celle de M. Moreau, que Mme Sarah Bernhardt a failli jouer.

- Le Gil Blas, 13 novembre 1904

Au Théâtre Sarah-Bernhardt […] on jouera le Procès de Jeanne d’Arc, de M. Émile Moreau, avec Mme Suzanne Desprès dans le rôle de Jeanne d’Arc.

- Le Gil Blas, 14 novembre (communiqué de Sarah Bernhardt)

Je ne dois pas monter la Jeanne d’Arc, de M. Moreau, devant plus tard jouer une Jeanne d’Arc de M. Rostand.

- Le Gil Blas, 8 décembre

M. Porel vient d’engager Mlle Marthe Mellot pour jouer le rôle de Jeanne d’Arc, dans le Procès de Jehanne de M. Émile Moreau.

- Le Soir, 4 février 1905

C’est décidément Mme Sarah Bernhardt qui créera, et cela dans son théâtre, le Procès de Jeanne d’Arc, de M. Émile Moreau.

Le 25 novembre 1909, âgée de 65 ans, Sarah-Bernhardt crée le Procès de Jeanne d’Arc, d’Émile Moreau sur la scène de son théâtre.

1894 Troisième vie du drame : Darbélit et l’édition jeunesse. — Foison de reprises.

Deux événements vont faire de l’œuvre de Barbier et Gounod un phénomène populaire de masse : la publication d’une adaptation du drame pour la jeunesse fin 1893, et l’ouverture du procès de canonisation de Jeanne d’Arc début 1894. Les reprises du drame vont fleurir dans toute la France.

En octobre 1893, l’abbé Henri Darbélit (39 ans), prêtre du diocèse de Bayonne, fait paraître à Paris une édition spéciale du drame pour la jeunesse, transformée en accord avec Jules Barbier (68 ans) qui rédige une préface sous forme de lettre. Quelques mois plus tard, l’éditeur historique de Gounod publie une partition adaptée au livret de Darbélit.

- L’Observateur français, 11 mars (Darbélit explique la naissance du projet)

- La Libre Parole, 23 mai (Choudens)

- Polybiblion, 1895

- Les Meilleures pièces, 1900

Sont supprimés tous les autres rôles féminins et toutes les scènes un peu profanes.

- Émile Huet, Jeanne d’Arc et la musique, 1909

Procès de canonisation. — En 1869, à l’instigation de l’évêque d’Orléans Mgr Dupanloup, plusieurs prélats du diocèse signent une adresse à Pie IX pour qu’il accorde à Jeanne d’Arc les honneurs que l’Église décerne aux bienheureux

. En 1874, Jeanne est reconnue servante de Dieu

et la cause est ouverte dans le diocèse d’Orléans ; en 1876, le tribunal est constitué et la commission canonique (composée d’historiens et théologiens) commence son enquête. Les conclusions seront transmises à la Congrégation pour les causes des saints, à Rome qui statuera sur l’ouverture du procès.

Trois décrets successifs verront ainsi Jeanne déclarée : Vénérable (1894), Bienheureuse (1909), Sainte (1920). Chaque étape donnera lieu à de ferventes fêtes en l’honneur de Jeanne d’Arc et sera l’occasion de nombreuses reprises du drame.

27 janvier 1894 : Léon XIII signe le décret qui déclare Jeanne d’Arc vénérable, et prononce cette parole mémorable : Jeanne est nôtre.

- Meaux (8 mai 1893) : Petit séminaire.

1894

- Saint-Chamond (4 mars) : par les jeunes gens du Cercle catholique

- Bordeaux (5 et 6 mai) : Nouveau-Théâtre.

- Pau (9 juillet) : à l’occasion des fêtes de Jeanne d’Arc.

- Annonay (30 septembre, 14 octobre) : par les anciens élèves des Frères des écoles chrétiennes.

- Avignon (du 6 au 23 décembre) : Grand-Théâtre (Mme Sandre).

1895-1905

- Rochefort (5, 7, 10 février 1895) : Théâtre municipal (Mlle Renée Henriot).

- Amiens (15, 23 mars 1896) : Théâtre municipal.

- Châteauneuf-les-Martigues (23 janvier 1897) : par la troupe Gritty (itinérante).

- Reims (du 6 au 23 octobre 1898) : Grand-Théâtre (Mme Person).

- Nice (mai 1899) : Grand-Théâtre (Fernande Dathis).

- Saint-Quentin (30, 31 octobre, 9 novembre 1899) : Théâtre municipal (Émilienne Joubert).

- Paris (14 juillet 1900) : Arènes de Lutèce (annonce non suivie d’effet).

- Saint-Chamond (6, 13 avril 1902) : par le patronage des Frères.

- Provence (été 1905) : par la troupe Gritty (itinérante).

- Troyes (27 mai, 2 juin 1906) : par la Fédération de la Jeunesse catholique troyenne.

Le 2 mars les journaux rapportent le décès de l’abbé Darbélit, dans la maison hospitalière des Frères de Saint-Jean-de-Dieu à Paris, à l’âge de 45 ans.

Béatification. — 18 avril 1909 : Pie X déclare Jeanne d’Arc bienheureuse lors d’une cérémonie à Saint-Pierre de Rome.

1909

- Brest (février) : Théâtre municipal.

- Paris (mars) : Œuvre de Sainte-Philomène.

- Bourges (2, 9, 13 mai) : Patronage Saint-François. L’Indépendant du Cher, 2 mai, L’Angelus, mai (compte-rendu)

- Autun (14, 15, 16 mai) : Théâtre municipal.

- Paris (23 mai) : Théâtre des Arts (Jeannine Zorelli). L’Univers, 23 mai, L’Écho de Paris, 2 juin (compte-rendu)

- Compiègne (23 mai) : à l’occasion des fêtes de Jeanne d’Arc, par la troupe de l’Odéon.

- Angers (4, 11 juillet) : Patronage Saint-Vincent de Paul.

- Nancy (tous les dimanches du 4 juillet au 24 octobre) : Théâtre de la Passion (version de Barbier-Gounod remaniée par le chanoine Petit). L’Éclair, 5 juillet, La Croix, 6 juin (week-end à Domrémy au départ de Paris)

- Avignon (10 juillet) : salle de la Bourse (Juliette Bernard)

- Sennecey (juillet et septembre) : Association paroissiale.

- Sainte-Thérèse, Québec (24 novembre) : Séminaire.

1910-1913

- Reims (13, 15, 16 mars) : Grand-Théâtre.

- Trois-Rivières, Québec (27 avril, 2 mai) : Séminaire Saint-Joseph.

- Saint-Éloy-de-Gy (8 mai) : Patronage Saint-François de Bourges.

- Saint-Germain-Laval (11 septembre) : au couvent des Récollets.

- Candé (13, 20 et 27 novembre) : Patronage Vianney.

- Chazelles-sur-Lyon (26 novembre, 3, 10 décembre) : au Théâtre municipal, par l’Union Sportive et Musicale du Patronage de Chazelles.

- Namur, Belgique (13 août 1911) : par la troupe du Théâtre de la Passion de Nancy.

- Angers (29 octobre, 5, 12, 26 novembre, 10 décembre) : Patronage Saint-Vincent de Paul.

- Reims (29 octobre, 5, 12, 26 novembre, 10 décembre) : par le Groupe Artistique et Littéraire (catholique).

- Firminy (19 janvier, 2, 16 février 1913) : par l’Union Musicale et Sportive de Saint-Firmin.

- Alger (19 et 20 avril 1913) : au Théâtre municipal.

1914-1918. — Grande Guerre.

Canonisation. — 16 mai 1920 : Benoît XV déclare Jeanne d’Arc sainte.

1919

- Montréal (26, 30 mai) : Collège Sainte-Marie.

- Mulhouse (tous les dimanches du 22 juin au 24 août) : Cercle de Saint-Joseph.

Pour satisfaire tout le monde, on jouera la pièce dans les deux langues. La pièce allemande a été arrangée d’après le texte français et le drame de Schiller. […] Dimanche prochain, le 22 juin, à 3 heures, on donnera la pièce allemande, dimanche, le 29 juin, on jouera en français. (L’Express.)

- Bordeaux (5, 6 juillet) : au Théâtre-Français, par un troupe parisienne.

1920

- Angers (avril 1920) : Patronage Saint-Vincent de Paul.

- Montréal (23 juin, 1er juillet) : au Monument-National, avec Marie-Anne Vaillant. Le Devoir, 22 juin — La Presse, 23 juin (distribution) — Le Devoir, 25 juin (compte-rendu) — 30 juin (représentation supplémentaire) — 2 juillet (compte-rendu)

Nulle pièce ne pouvait être mieux choisie en cette année de la canonisation de la vierge de Lorraine et nulle soirée ne pourra être mieux digne d’être la veille de la fête nationale des Canadiens français. (Le Devoir.)

- Annonay (17, 23, 24 octobre) : Jeunesse Catholique de Saint-François.

1921-1939

- Saint-Malo (1er, 4 et 8 mai, puis 24 et 30 août 1921) : Patronage Saint-Jean de la Grille. L’Ouest-Éclair, 1er mai — 21 août (reprise)

[Note : le boulanger Etrillard figure dans la pièce, comme au temps des mystères du Moyen-Âge où le peuple participait.]

Cette belle œuvre a été admirablement interprétée par les chœurs et l’orchestre, sous la direction de M. l’abbé Saulnier, et, pour la partie dramatique, par Mlle Marguerite Rault, MM. Percevault, Guérin, Etrillard, […]

On trouve des cartes d’entrée rue Porcon, chez M. Etrillard, boulanger […]

- Paris (du 15 au 21 mai) : Théâtre de l’Odéon (avec Renée Pierny).

On raconte que le soir de la première représentation, Mme Jeanne Barbier-Laffilée, fille de Jules Barbier, venait présenter ses compliments à Mlle Renée Pierny. […] Dans la loge de la jeune artiste, se trouvait une visiteuse qui venait également exprimer sa satisfaction à l’héroïne de la soirée. Les deux dames parlaient de la pièce à la création quand, se regardant longuement toutes deux :

— Vous étiez à la création de Jeanne d’Arc ? dit la première.

— Parfaitement ! répondit la seconde. Mais qui donc êtes-vous ?

— Jeanne Barbier.

— Jeanne Gounod.

Les deux héritières de ces deux grands noms tombèrent dans les bras l’une de l’autre, devant la troisième Jeanne, très émue.

- Cours-la-Ville (hiver 1925, reprise au printemps 1926) : Groupe Catholique.

- Tours (hiver 1926).

- Toulouse (dimanche 9 mai 1926, au Jardin-Royal).

- Nancy (du 4 juillet au 30 août 1926) : Théâtre de la Passion.

Note : Le texte de base est celui de Darbélit (absence d’Agnès Sorel, ajout de Durant Laxart), auquel ont été greffés plusieurs morceaux d’autres œuvres, notamment :

- Un premier tableau à l’acte I : deux scènes pastorales tirées du Départ de Jeanne d’Arc (1890), paroles de l’abbé Sockeel, musique d’Auguste Catouillard ;

- Un troisième tableau à l’acte IV (sacre de Reims), tiré du Chant du sacre ou la veille des armes (1825) de Lamartine.

- Des tableaux vivants (originaux ?) au début des quatre premiers actes : 1. Sainte Geneviève gardant ses moutons, 2. Clovis à Tolbiac, 3. Jeanne Hachette, 4. Blanche de Castille et Saint-Louis.

- Bourges (5, 9, 12 février 1928) : par les jeunes filles de la paroisse.

- Angers (29 avril, 6, 13, 20 mai 1928) : Patronage Saint-Vincent de Paul.

- Montréal (16 et 18 mai 1928) : Collège Sainte-Marie.

- Izieux (3, 10, 17, 24 février, 3 mars 1929) : Œuvres d’Izieux.

- Morhange (Moselle, semaine du 2 février 1930, chez les pères Maristes)

- Dinan (8 mai 1931) : Salle Notre-Dame.

- Trois-Rivières, Québec (16 et 18 mai 1931) : Séminaire Saint-Joseph.

- Lorette (14, 21, 28 février, 7 mars 1937) : Troupe paroissiale.

- Cours-la-Ville (du 5 février au 26 mars 1939) : à la salle des Œuvres.

- Radio-Alger (12 mai) : chorale d’Henry Defosse.

L’opéra Jeanne d’Arc

. — Dans son programme de la saison 1926, l’Opéra à Monte-Carlo annonce, parmi les créations sensationnelles un opéra inédit de Charles Gounod : Jeanne d’Arc.

Comment une œuvre d’un tel maître a-t-elle dû attendre si longtemps ?

Le Figaro et le Gaulois du 1er avril reviennent sur l’incroyable genèse de cette création.

En résumé : suite au succès du drame Jeanne d’Arc à la Gaîté (1873), l’éditeur Choudens suggéra à Gounod d’en faire un opéra. Le compositeur s’attela à la tâche mais ne put en tirer qu’un oratorio (1883). Pedro Gailhard, directeur de l’Opéra de Paris étudia la partition, mais conclut à l’impossibilité pratique de la jouer : certains actes ne durent que cinq ou sept minutes quand il faut au moins vingt minutes pour un changement de décor, et l’on ne peut envisager des entractes de vingt minutes pour des actes de cinq minutes

. Raoul Gunsbourg, directeur de l’opéra de Monte-Carlo, résolut la difficulté par une mise en scène ne nécessitant qu’un seul entracte.

Composé sur le livret de 1873, Agnès Sorel retrouve sa place à la cour.

La première a lieu le 28 mars 1926, avec la soprano Jeanne Bonavia dans le rôle de Jeanne d’Arc. C’est un triomphe.

- Le Figaro, 13 janvier (programme de la saison) — 1er avril (longue analyse critique)

Lorsque Jeanne, à Reims, baise pieusement sa bannière, il y eut dans, le public un frémissement d’émotion plus encore que d’admiration : toute la salle, debout, avec des larmes coulant de tous les yeux, acclama si longuement, si interminablement que, devant cette grandiose ovation, M. Léon Jehin fit attaquer par l’orchestre la Marseillaise : les acclamations redoublèrent. Il y eut là un élan magnifique d’enthousiasme : et ce fut, à la gloire d’une œuvre française et d’un grand musicien français, un inoubliable triomphe français. (Le Figaro.)

- Le Gaulois, 1er avril

Cette création du chef-d’œuvre posthume de Gounod restera comme une des dates les plus glorieuses dans l’histoire de l’Opéra de Monte-Carlo.

- La Volonté, 2 avril

La première représentation de Jeanne d’Arc, opéra inédit en sept parties, de Charles Gounod, a remporté un succès triomphal.

Étonnamment, malgré le succès et les éloges lors de sa création, l’opéra de Gounod semble n’avoir pas été représenté sur d’autres scènes. Il ne figure pas même aux catalogues des œuvres du compositeur.

Quelques considérations

Les deux créations de la pièce, 1873 à la Gaîté avec Lia Félix et 1890 à la Porte-Saint-Martin avec Sarah Bernhardt furent interrompues en plein triomphe… et pour des histoires de sous :

- Offenbach ne voulait plus repousser Orphée ;

- Sarah Bernhardt s’était engagée pour une tournée plus lucrative que les représentations parisiennes.

Le drame fut porté par l’actualité et les passions de l’époque ; il bénéficia de deux conjonctures décisives à son succès :

- la vague de patriotisme au lendemain de la défaite de 1870, dont Jeanne d’Arc devint l’un des symboles (Jeanne la libératrice) ;

- la ferveur religieuse accompagnant chaque étape de sa canonisation de 1894 à 1920 (Jeanne la sainte).

Barbier n’hésita pas à transformer son texte pour l’adapter aux circonstances :

- 1869 : composition du texte original en cinq actes ;

- 1873 : retouche du texte pour y joindre les chœurs et la musique de Gounod en vue de la création à la Gaîté ;

- années 1880 : transformation du drame en opéra ;

- 1889 : retouche du texte pour la reprise à la Porte-Saint-Martin ;

- 1890 : modification avant les représentations à Londres

pour ne pas blesser la susceptibilité du public anglais

; - 1893 : concours à l’entreprise de l’abbé Darbélit de faire du drame une œuvre de jeunesse (pour l’édification chrétienne et patriote).

Si Barbier avait vécu, il aurait sûrement collaboré à la version cinématographique de son œuvre.