Dossier : Documentation : 1873

1873 Lia Félix à la Gaîté.

Le Figaro, 10 décembre 1872

Extrait du Courrier des théâtres, par Jules Prével : Offenbach acquiert la Gaîté.

Lien : Gallica

Nous avons annoncé que M. Boulet venait de céder son théâtre. Nous apprenons à l’instant, par une indiscrétion, que c’est à Jacques Offenbach.

Nous sommes heureux d’enregistrer cette nouvelle, persuadé que l’art aura une large part dans cette exploitation. Il paraîtrait que, tout en continuant à jouer le drame, mais le drame à grand spectacle, Offenbach a l’intention de réserver un rôle important à la musique.

C’est une bonne nouvelle pour les compositeurs. Qui sait, si le vrai Théâtre-Lyrique ne sortira pas de là ?

Le Ménestrel, 16 février 1873

Les abonnés à la musique de chant reçoivent avec le présent numéro la nouvelle mélodie de Ferdinand Gumbert, les Fleurs insouciantes, paroles de Jules Barbier.

Lien : Gallica

Le Figaro, 24 février 1873

Article signé un sténographe

, qui rend compte de l’assemblée de la Société des auteurs, réunie à l’instigation d’Offenbach. Celui-ci, qui compte prendre la direction du théâtre de la Gaîté, souhaite que soit levée l’interdiction à un directeur de théâtre de faire jouer ses propres œuvres.

Lien : Gallica

Séance extraordinaire des membres de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Le 22 février 1873. Présidence de M. Alexandre Dumas fils.

La question Offenbach

La Société des auteurs et compositeurs dramatiques a voulu, pour une fois, faire concurrence à MM. les représentants de l’Assemblée nationale. Vu l’accord survenu entre M. Thiers et la commission des Trente, elle a pensé que les séances du théâtre de Versailles promettant d’être plus calmes, le public aurait besoin d’une séance orageuse dans un théâtre quelconque, et elle a choisi le théâtre des Variétés.

C’est là qu’hier, à une heure, se réunissaient grands et petits auteurs, convoqués afin de discuter une grave question la question Offenbach.

Je n’ai pas à entrer dans le vif de la discussion ni à me prononcer pour ou contre. Ma mission est beaucoup moins compliquée. Elle consiste en une espèce de compte rendu, pour sténographie conforme, d’autant plus impartial que celui qui écrit ces lignes est absolument désintéressé dans les affaires de la Société.

Donc, à une heure précise les représentants de la littérature dramatique française et ceux de la musique commençaient à faire leur entrée au foyer des Variétés.

Dans le couloir du second étage, à là porté du foyer, les employés de M. Peragallo font signer une feuille de présence à tous ceux qui entrent.

Cette formalité aurait pu se prolonger pendant plusieurs heures si l’Assemblée des auteurs ne comptait pas, comme l’Assemblée de Versailles, de très nombreux absents par congé ou pour toute autre cause. Car — je ne m’en serais jamais douté — il n’y a pas moins de huit-cents noms inscrits sur les registres de la Société. Et dire que les théâtres manquent de pièces !

Les deux questeurs, MM. Peragallo et Roger, qui sont les deux Bases de cette Assemblée, vont et viennent, distribuant des poignées de main aux gros bonnets, des sourires aux moyens et des signes protecteurs aux petits.

À côté du comptoir où, le soir, se débitent les carafons de sirops et les boîtes de caramels, est installé le bureau recouvert du tapis vert de rigueur, de la sonnette indispensable et de tout ce qu’il faut pour faire des verres d’eau sucrée.

Les banquettes habillées de velours rouge à franges d’or — comme pour les distributions de prix — sont réservées à MM. les membres.

Au bureau : M. Dumas, président ; M. Auguste Maquet, vice-président ; MM. Ludovic Halévy et Émile de Najac, secrétaires ; puis, tous les membres de la commission.

À la gauche du bureau, adossé contre la cheminée, la jambe étendue sur une banquette, disparaissant à moitié sous un vaste manteau de fourrures, celui qui a provoqué ces graves débats : Jacques Offenbach, encore souffrant de son dernier accès de goutte.

Dans la salle, sur les banquettes rouges, les groupes se sont formés peu à peu. Ne pouvant nommer tout le monde, je crois pourtant devoir noter les.chefs de parti des diverses nuances de l’Assemblée.

- Extrême droite : Mario Uchard, Armand Durantin, Jules Barbier, Nuitter, Tréfeu, Cogniard, Marot, Déjazet, Émile Jonas.

- Droite : Meilhac, Paccini, Philippe Gille, Debillemont, Siraudin, Clairville.

- Centre droit : Victorien Sardou, Eugène Labiche, Albert Wolff, Jules Prével, Édouard Cadol, Alfred Duru, William Busnach, Émile Abraham, et le doyen des auteurs dramatiques Dupin, l’un des collaborateurs les plus assidus de Scribe.

- Centre gauche : Eugène Grangé, Jules Guillemot, Delacour, Paul Boisselot, Charles Bridault.

- Gauche : Raymond Deslandes, Joncières, Léon Beauvallet, Brésil, Gonzalès, Lefebvre.

- Gauche radicale : Victor Koning, Henri Becque, Touroude, les frères Clerc, Lajarte, Amable Bapaume.

Derrière ces têtes de colonnes du parti anti-offenbachien grouille une quantité innombrable de fruits secs dramatiques, jeunes incompris qui ont ruiné plusieurs directeurs du théâtre Molière, vieillards à barbe grise qui ont eu, dans leur extrême jeunesse, une pièce sifflée au théâtre Montmartre, et qui, tous, sont absolument persuadés que les deux-cents représentations de la Timbale d’argent leur ont causé le plus grave préjudice.

Comme toujours, le grand parti des conservateurs a fait preuve de la même indifférence coupable. De très hauts personnages dramatiques ont profité de la séance des Variétés pour aller faire un tour au bois.

À une heure et demie, le président agite sa sonnette.

La séance est ouverte.

Discours de M. Alexandre Dumas

L’auteur de la Dame aux camélias s’exprime avec une grande facilité et ses improvisations sont fort spirituelles en même temps que fort correctes. En parlant, il me rappelle beaucoup son père, l’un des plus charmants causeurs qui aient jamais existé. Il a son aisance, et il commence avoir son embonpoint.

Voici le résumé de son allocution :

Messieurs, vous savez tous pourquoi nous sommes réunis. Il s’agit de discuter amicalement une question fort simple en réalité, mais qui est assez compliquée si on en croit les bruits du dehors. Je fais appel ici à toute votre bonne confraternité.

En notre qualité d’auteurs dramatiques, nous savons tous qu’une exposition pour être bonne doit être courte. Nous ne devons apporter ici ni parti-pris, ni arrière-pensée il ne s’agit pas, Dieu merci ! d’une thèse ou d’une conférence. (Rires.)

Voici le fait un de nos confrères qu’il est à peine utile de nommer, tout le monde le connaît, M. Offenbach, désire devenir directeur de la Gaîté. Dans les traités que nous signons d’habitude avec les théâtres, il y a une clause qui le gênait. (Ah ! Ah ! à l’extrême gauche) : c’est celle qui interdit aux directeurs de jouer leurs propres pièces sur leurs théâtres. Il est venu franchement et loyalement à nous, nous demander, un traité particulier. M. Offenbach nous demande de jouer chaque année une pièce nouvelle de lui. En outre, en prenant la direction de la Gaîté, M. Offenbach trouve dans la succession de M. Boulet deux ouvrages déjà reçus.

Ces pièces se trouvent être de… (Cherchant.) M. Jacques Offenbach. (Hilarité générale.) Or M. Offenbach est un homme d’honneur qui tiendrait à exécuter tous les engagements de son prédécesseur et je dois le dire, ce scrupule nous a touchés. (Rires.) Dame ! messieurs, c’est qu’on ne voit pas tous les jours un directeur exécuter aussi scrupuleusement les engagements de son prédécesseur. Donc voici ce que M. Offenbach nous demande la faculté, pendant les trois premières années de sa direction, de jouer, par an, une pièce nouvelle de lui plus les deux, qu’il est nécessairement forcé de représenter par suite des engagements pris par M. Boulet ; plus deux reprises à son choix parmi les pièces de son répertoire. (À l’extrême gauche : Toujours, alors !) Mais remarquez que M. Offenbach nous demande cette faculté sans avoir l’intention absolue d’en profiter, les joies du directeur pouvant lui faire oublier les intérêts de l’auteur dramatique. La démarche si franche de M. Offenbach nous est un sûr garant de ses loyales intentions. Il n’a pas voulu recourir à un expédient et se cacher sous le couvert d’un directeur fictif. J’espère, messieurs, que chacun de vous lui tiendra compte de cette façon d’agir. Du reste, avant de terminer, je tiens à vous dire que M. Offenbach veut faire de la Gaîté un théâtre éclectique, un théâtre universel, une grande chose enfin où l’on jouerait à la fois l’opéra, le drame, l’opéra-bouffe et la féerie. Quand un homme de cette valeur veut tenter une si belle entreprise, n’est-il pas de notre devoir de l’encourager ? (Applaudissements sur un grand nombre de bancs.)

À M. Alexandre Dumas succède M. Raymond Deslandes, un orateur de la gauche. M. Deslandes, souriant, tout de noir habillé, tire de sa poche un papier dont le seul aspect cause dans la salle un frisson de terreur.

M. Raymond Deslandes

L’orateur commence par supplier M. Offenbach de ne pas croire à une hostilité systématique de sa part. Il ne vise pas le directeur de la Gaîté personnellement, mais tous les directeurs en général.

Cette façon de dorer la pilule ne donne le change à personne. À droite, on se tient sur la réserve et à gauche on se prépare à applaudir.

M. Deslandes continue ainsi :

Quant à moi, je trouve qu’il y aurait un grand danger à autoriser un directeur à jouer ses propres pièces. Il me paraît évident que ce directeur ne prendrait pas soin des pièces de ses confrères comme des siennes. Il les jouerait par hasard, l’été, pendant la canicule, se réservant pour lui les grasses recettes de l’hiver, les meilleures distributions et toutes les splendeurs de la mise en scène. Voyez ce qui s’est passé aux Bouffes. M. Noriac a accroché la Timbale d’argent sur l’affiche de son théâtre pour ne la faire décrocher que sept mois après par les mains augustes de la Petite Reine ; cela sous le régime actuel, par suite de la faiblesse de la commission. Que se passerait-il donc si l’on décrétait la liberté ? Nous verrions pousser les directeurs-auteurs comme des champignons. (Marques d’approbation à gauche et à l’extrême gauche.) Le premier cuistre venu pourra ouvrir boutique avec des collaborateurs aussi anonymes que mal rétribués. Pour les auteurs arrivés, je sais bien que le danger sera moins grand, mais il me paraît fort inquiétant pour l’auteur qui lutte et qui travaille, tombant aujourd’hui pour se relever demain.

M. Touroude. — Bravo !

M. Deslandes. — Ici se place une objection assez spécieuse au premier abord. Mais alors, dira-t-on, Molière et Beaumarchais, s’ils vivaient, ne pourraient donc pas faire jouer leurs pièces sur des théâtres à eux ? Tant de chefs-d’œuvre se trouveraient donc perdus ? Qu’on me permette de faire observer que Molière et Beaumarchais verraient les directeurs sonner à leurs portes, tout aussi bien que M. Offenbach, et n’auraient pas besoin de se faire entrepreneurs de spectacles. J’admets pourtant, car il ne faut pas être absolu, que, dans certains cas, un directeur puisse être autorisé à faire représenter une de ses œuvres — mais exceptionnellement et à titre de faveur spéciale.

À ces mots, un monsieur que personne ne semble connaître se dresse sur sa banquette et demande la parole. À force d’investigations, j’apprends que cet auteur dramatique ( ?) se nomme M. Amable Bapaume ( ?).

M. Bapaume. — Pourquoi une pièce au lieu de trois pièces ? Pas d’exceptions ! Pas de pièces du tout ou toutes les pièces. Tout où rien !

Cette foudroyante improvisation excite les bravos frénétiques de l’extrême gauche.

À l’orateur enfiévré du radicalisme, succède l’éloquence froide et à lunettes de M. Armand Durantin.

M. Armand Durantin. — L’honorable M. Deslandes a parlé de la faiblesse de la Commission, qu’il a accusée d’avoir violé les statuts. Les statuts n’interdisent pas la chose. C’est vers 1843 qu’on introduisit cette restriction dans les traités signés avec les directeurs. La commission avait donc le pouvoir d’autoriser MM. Noriac et Offenbach. (Bruyantes interruptions à gauche. Cris : Ce n’était pas la peine de nous déranger, alors !) Quand on a fait les traités, les privilèges existaient. Maintenant qu’ils sont abolis, nous devons aussi abolir la servitude.

M. Touroude. — Alors, à bas le progrès ! (Nouveau tumulte.)

M. Dumas (sonnant). — Drelin ! drelin !

M. Durantin. — Je disais donc que… pardon… messieurs, vous m’excuserez. Je ne suis pas habitué à la parole. Vous m’avez fait perdre le fil… Ah !… j’y suis… (Rires et applaudissements.)

L’orateur conclut en disant que, selon lui, la Société n’avait aucun intérêt à refuser à M. Offenbach l’autorisation demandée. Tout le monde sait fort bien que les traités sont souvent éludés. Puisque l’on triche, autant tricher au grand jour.

À ces mots l’orateur est littéralement chuté par l’opposition. (Cris : À l’ordre ! Mais c’est la dissolution que vous demandez !)

Le pauvre M. Durantin se rassied en regrettant les beaux jours d’Héloïse Paranquet.

La question s’embrouille. Rien n’annonce qu’on en doive sortir.

Heureusement, un homme pratique se lève. C’est M. Eugène Labiche.

M. Eugène Labiche

Allant droit au but, l’auteur du Voyage de monsieur Perrichon demande qu’au lieu de s’occuper du cas particulier de M. Offenbach, on provoque une nouvelle assemblée générale qui se prononcerait une fois pour toutes sur la liberté des transactions. D’après ce que déciderait l’assemblée, l’autorisation de jouer leurs pièces serait accordée à tous les directeurs ou à aucun.

La gauche se lève comme un seul homme et déclare qu’elle veut voter tout de suite sur la dernière partie de la proposition Labiche.

À droite. — Non ! non !

Le président. — M. Labiche a touché le point juste. Là est la solution. Il faut que la question soit généralisée ! Mais je ne puis consentir à un vote immédiat. Une nouvelle réunion est nécessaire pour cette nouvelle proposition. (Cris : aux voix ! aux voix !)

M. Offenbach. — Je demande la parole !

M. Jacques Offenbach

Le maestro se lève difficilement et s’appuie, pour parler, sur l’épaule de son féal Nuitter :

Il est un point, messieurs, dit-il, dont il n’a pas été question jusqu’à présent et dont je tiens à vous parler. Il y a plus de dix-huit ans que je fais du théâtre. Pendant ces dix-huit ans, j’ai produit plus de quatre-vingts pièces dont quelques-unes, je puis le dire, ont eu un certain succès.

Une voix à droite. — Un très grand succès.

M. Offenbach. — Je vous remercie. (Rires.) Or depuis que nous sommes réunis on ne s’entretient que de ma personne ; je vous l’abandonne bien volontiers. Mais avec moi, il y a mes collaborateurs qui sont extrêmement nombreux et dont beaucoup sont présents ici. Songez qu’en m’empêchant de jouer mes pièces vous m’empêcheriez aussi de jouer les leurs. Parce que je serais directeur de la Gaîté, serait-il juste que les intérêts de mes collaborateurs en souffrent ? (Marques nombreuses d’approbations à droite et aux centres. Protestations à gauche.)

Du reste, vous déciderez ; mais je tiens à vous dire encore que j’ai jusqu’au mois d’avril pour rendre définitif mon traité avec M. Boulet et que, si vous m’empêchez de jouer mon répertoire, vous me mettez dans l’impossibilité de prendre la Gaîté et vous briserez ma carrière de… directeur. (Rires et applaudissements.)

M. Touroude. — Qu’est-ce que cela nous fait !

On donne tour à tour la parole à M. Raymond Deslandes — pour la deuxième fois ; à M. Touroude lui-même qui lance quelques phrases incisives et creuses ; le tout entrecoupé d’interruptions, de bruit et de cacophonie que la sonnette présidentielle est impuissante à conjurer. Pendant une accalmie, un monsieur, qu’on n’entend pas, dit, d’une petite voix, des choses qu’on ne comprend pas pour qu’on vote tout de suite sur la question générale. Puis à ce monsieur succède :

M. Émile Jonas

Grand, sec et triste. Si triste même que lorsqu’il assiste à un enterrement, tout le monde vient lui serrer la main, le prenant pour un parent du défunt.

M. Jonas prononce, d’une voix qui a l’air de sortir de la baleine, une lamentation qui se résume ainsi :

— Messieurs, pensez aux musiciens. (Un sanglot). Que vont devenir les musiciens ? Je suis un musicien et je viens parler au nom des musiciens. (Autre sanglot.) Si M. Offenbach ne prend pas la Gaîté, on n’y fera pas de musique, et si l’on n’y fait pas de musique, que deviendront les musiciens ? Votez donc pour M. Offenbach et pour les musiciens (Les larmes empêchent l’orateur de continuer son discours.)

Tout l’auditoire est vivement ému. Par bonheur, M. Paccini se lève et déclare solennellement qu’il est du devoir de l’Assemblée de décider qu’elle ne décidera rien.

Un rire homérique accueille cette proposition.

Le reste de la séance se compose de cris confus, de conversations animées, de poings agités, les uns voulant qu’on vote tout de suite sur le cas particulier de M. Offenbach, les autres demandant le renvoi à une autre assemblée pour la question de principe.

Enfin, on vote.

La dernière proposition est accueillie à l’unanimité moins deux voix.

M. Touroude (en se levant). — Vous verrez qu’on finira par enterrer la question !

M. Jonas (revenant à lui). — Un enterrement… j’en suis !

Le Figaro, 3 mars 1873

Article signé un sténographe

, qui rend compte de la seconde assemblée de la Société des auteurs sur la question des directeurs/auteurs.

Lien : Gallica

Deuxième assemblée de la Société des auteurs. Présidence de M. Dumas fils. 1er mars 1873. — La question des Directeurs-Auteurs.

Les grandes questions soumises aux Assemblées délibérantes ne peuvent pas être tranchées en une seule séance. Si elles l’étaient, elles cesseraient immédiatement, aux yeux du public, d’être de grandes questions. L’Assemblée de Versailles n’a pas voté en une seule fois le projet de la commission des Trente. On ne pouvait donc pas demander à l’Assemblée des auteurs d’examiner en une seule séance les réformes constitutionnelles qu’on lui propose.

La seconde réunion, annoncée par moi il y a huit jours, a eu lieu hier, — mais non plus aux Variétés.

Est-ce que M. Bertrand aurait refusé de mettre le foyer de son théâtre à la disposition de la Société ?

Cela n’est pas impossible ; car si le directeur des Variétés n’a pu refuser son local pour une réunion où il s’agissait de discuter sur une faveur sollicitée par M. Offenbach, — les recettes des Braconniers sont si belles ! — il aurait été au contraire médiocrement flatté de voir sa maison servir à la confirmation d’une mesure hostile à MM. les directeurs.

La commission, qui veille avec une sollicitude toute paternelle sur les discussions des auteurs et compositeurs, a donc dû chercher ailleurs un endroit de réunion. Elle a évidemment compté sur l’influence musicale de la salle Herz pour adoucir les côtés irritants de la question.

Dès une heure les honorables membres commencent à faire leur entrée. Ils ont à traverser, pour arriver à la salle de séance, deux grands salons encombrés de pianos et d’orgues. Comme il est à peu près impossible de trouver son chemin au milieu de ce dédale d’instruments, M. Peragallo y a posté son fidèle caissier, M. Maréchal, pour servir de guide.

Le bureau est installé sur l’estrade réservée d’habitude aux virtuoses des concerts.

Dans la salle, je cite au hasard MM. Théodore Barrière, Jules Barbier, Chivot, Duru, Lecoq, Claretie, Philippe Gille, Cogniard, Gonzalès, Lauzanne, Dupin, Wolff, Jonas, Paccini, Debillemont, Bedeau, Bouvier, Boisselot, Busnach, Paul Ferrier, Marot, Laurent de Rillé, Durantin, Nuitter, Tréfeu, Beaumont, Costé, Richard, Cadol, Bocage, Adolphe Belot, Jules Guillemot, Legouix, Siraudin, Charles Deslys, Jules Moineaux, Robillard, Choler.

M. de Saint-Georges produit un véritable effet d’entrée, grâce à son paletot couleur de chocolat à la crème.

La séance est ouverte à deux heures moins vingt.

M. le président Dumas. — Messieurs, vous savez tous pourquoi nous sommes réunis. Nous avons à décider la question suivante :

MM. les directeurs auront-ils le droit de laisser jouer sur leurs théâtres des ouvrages dramatiques ou lyriques composés soit par eux, soit par leurs associés, soit par les employés salariés ou gratuits de leurs administrations, et, réciproquement, les auteurs on compositeurs auront-il la liberté de travailler en collaboration avec le directeur d’un théâtre quelconque, ses associés ou employés !

Voulez-vous avant de commencer la discussion me permettre de vous exposer rapidement les conditions dans lesquelles a été fondée notre Société ?

Cris. — Oui ! Oui !

M. le président. — Notre Société a été fondée dès le principe pour nous protéger contre les directeurs. Auparavant, il était de tradition en France qu’un directeur jouait ses propres pièces. Molière, dont il a été question dans la dernière séance, était directeur. Il usait largement de cette faculté et même disons-le il en a abusé. Ainsi il lui est arrivé d’arrêter souvent des pièces en plein succès pour y substituer les siennes. C’est ainsi qu’il a fait disparaître de l’affiche une comédie de Montfleury, le — nous sommes entre hommes — le Cocu imaginaire, qui faisait 1800 francs de recettes, pour le remplacer par le Misanthrope, qui n’en faisait que 300.

Voix. — Il a eu raison !

Autres voix. — Il a ou tort !

M. le président. — Au point de vue de la postérité, il a eu raison ; mais à celui d’une Société des auteurs, il aurait eu tort. D’ailleurs, tous les directeurs ne sont pas des Molière. (Rires.) Les auteurs se sont donc réunis pour régler leurs droits vis-à-vis d’eux. À cette époque, il y avait encore des privilèges. La Société était loin d’être toute puissante, et il fallait en appeler à l’administration pour obtenir qu’on interdit aux directeurs de jouer leurs pièce. Et les plus grands amis de la liberté, je vous citerai M. Victor Hugo lui-même (mouvement), s’employaient activement pour demander au ministre cette interdiction salutaire. Depuis on a proclamé la liberté des théâtres.

Une voix. — Malheureusement !

M. le président. — Mais la liberté des théâtres ne peut modifier en rien les intérêts de notre Société. Elle implique seulement, pour les directeurs, la faculté de jouer librement tous les genres et de fonder des théâtres nouveaux. Libre à eux de vivre en dehors de notre association, et alors de jouer leurs pièces si bon leur semble.

Nous venons donc, après cet exposé peut-être insuffisant (protestations flatteuses), vous prier de passer le plus promptement possible à la discussion, d’autant plus que j’ai à vous faire part d’un petit détail qui a bien son importance.

On vient de me prévenir qu’à cinq heures et demie précises, on aura besoin de la salle pour l’installation d’un concert.

(Rires sur tous les bancs. — Le président s’assoit au milieu d’applaudissements unanimes.)

Ici, après quelques paroles sans importance de M. Desforges, un vaudevilliste à cheveux blancs demande la parole. C’est M. Lauzanne, le collaborateur de Duvert, l’auteur de tous les rôles à succès d’Arnal, celui qui disait de Scribe : Ce petit jeune homme fera quelque chose.

M. Lauzanne. — Je demanderai à M. le président de vouloir bien retracer l’état misérable dans lequel se trouvaient les auteurs avant la fondation de la Société.

M. le président. — Je ferai observer à M. Lauzanne que tel n’est pas précisément le but de cette réunion. D’ailleurs, il y a parmi nous des hommes qui retraceraient mieux que moi…

Une voix. — Eh bien ! ne retraçons pas.

(Ici, on entend dans une pièce à côté les sons mélodieux d’un piano qu’on essaie.)

M. Jules Barbier, se levant à droite. — Messieurs…

M. Cogniard, se levant à gauche. — Messieurs…

Tous les deux, parlant en même temps. — Je prends la parole pour… (Les deux orateurs se, regardent surpris.)

M. Barbier. — Parlez M. Cogniard.

M. Cogniard. — Après vous. je n’en ferai rien.

M. Barbier. — Je vous en prie.

M. Cogniard se décide à parler. Après avoir fait l’éloge de la commission, il demande à savoir quel est l’avis de la commission sur la question en litige.

M. le président. — Nous avons un avis certainement, mais c’est pour entendre le vôtre que nous sommes ici.

Voix nombreuses. — L’avis ! l’avis !

M. Siraudin. — La bourse… ou l’avis !

M. le président. — Eh bien ! messieurs, puisque vous le désirez, je vous dirai qu’à l’unanimité, la commission est d’accord pour prononcer l’interdiction. (Mouvement prolongé.)

M. Barbier. — La réponse de la commission me coupe absolument la parole. J’étais d’une opinion diamétralement opposée, mais maintenant, il me paraît inutile de parler.

Voix nombreuses. — Si ! si !… Parlez !

M. Barbier. — Non, je ne parlerai pas.

M. Barbier se rasseoit. M. Durantin se lève et essuie ses lunettes. L’auteur d’Héloïse Paranquet est un ancien avoué, aussi porte-t-il sous le bras un volumineux dossier qui trahit les plus mauvaises intentions.

Il comprend les scrupules de M. Barbier, mais il ne les partage pas, et il parle, il parle pour arriver à cette conclusion que l’interdiction absolue ne peut que développer la fraude. (Protestations énergiques.)

M. Durantin s’affaisse en lançant, cette exclamation dramatique :

— Excommuniez-moi !

Pendant tout le discours de M. Durantin, M. Jules Barbier semble en proie à un violent combat intérieur.

— Au fait, se dit-il, Durantin parle ; pourquoi ne parlerais-je pas ? Si je parlais ?

Quelques voisins. — Mais oui, parler donc.

M. Jules Barbier. — Messieurs, je me décide à parler ! M. Durantin, nous a proposé de faire, pendant deux ou trois ans, l’essai de la liberté.

Une voix. — C’est ça !… L’essai loyal !

M. Barbier. — Je crois que tout essai de ce genre est impossible. Aussi n’est-ce pas une mesure que je vous proposerai. Je demande la liberté absolue, M. Offenbach, par exemple…

M. Offenbach, l’interrompant. — Pardon, il n’est plus question de moi. Aujourd’hui, je ne suis qu’un membre de la Société prenant part à la discussion, et ma personne n’est pas en jeu.

M. le président. — Je demande à placer un mot à propos de l’expérience que demandait tout à l’heure M. Durantin. Cette expérience a été faite il y a longtemps déjà, et voici ce qu’elle adonné : Feu Ancelot, en 54 jours, dans un théâtre à lui, s’est joué 215 fois ! (Rires et exclamations.) Il est vrai que la mode était alors aux spectacles coupés.

Après cette observation du président M. Cogniard fait la proposition suivante :

— Les directeurs auront le droit de jouer une pièce d’eux chaque année.

Comme une proposition en appelle une autre, M. Crémieux fit l’amendement suivant :

— Les directeurs pourront jouer leurs pièces, mais elles seront frappées d’un droit fixe de 4%, par exemple, au profit de la Société.

À la proposition Crémieux succède la proposition Gourdon de Genouillac :

— Les directeurs pourront jouer leurs pièces, mais toute la part des droits d’auteur leur revenant sera versée dans la caisse sociale. (Interruptions.)

M. de Billemont. — Qu’est-ce que ça nous fait la caisse sociale ? Elle ne sert qu’à nous enterrer. En attendant, il faut vivre !

Un nouvel orateur élargit la proposition Gourdon de Genouillac :

— Les directeurs, dit-il, pourront jouer leurs pièces à la condition de verser dans la caisse sociale, non-seulement leur part de droits, mais aussi celle de leurs collaborateurs.

Enfin, un dernier amendement plus féroce que les autres surgit :

— Les directeurs de théâtre, s’ils ont des filles, ne pourront, sous aucun prétexte, les donner en mariage à des auteurs dramatiques !

Ici, M. Bapaume, dit l’Amable, ( ?) essaie de placer son discours. Des huées unanimes le contraignent difficilement au silence.

Il est avantageusement remplacé par M. Alphonse Pagès, qui ramène tout le monde à la question par ces sages paroles :

— Messieurs, je vous rappellerai qu’il y a un concert à cinq heures et demie.

Tout le monde. — C’est vrai. La clôture ! la clôture !

À peine la clôture est-elle votée, que. M. Paccini, qui n’a encore rien dit, se lève :

— Je demanda la parole contre la clôture. (Éclat de rire général.)

Dans une pièce voisine, on entend le son mélodieux d’un orgue.

Il s’agit de se dépêcher de voter ; mais ce n’est pas facile. Une interminable discussion s’établit pour savoir si dans le vote on donnera la priorité aux amendements ou à la question telle qu’elle a été posée dans la lettre de convocation. On ne s’entend plus, l’agitation est à son comble, tout le monde parle à la fois. Cela dure un bon quart d’heure. La voix plaintive de M. Jonas se mêle à la sonnette du président, et M. Barbier, qui ne voulait pas parler au commencement, ne peut plus se décider à se taire à la fin. Ce qui provoqué cette exclamation :

— Ce Barbier, il n’a pas volé son nom !

On se décide pourtant à voter sur la question posée par la commission.

Le vote a lieu par assis et levé, mais comme M. Dumas n’a pas, comme M. Grévy, l’habitude de juger un vote d’après les mains qui sont en l’air, il dépêche dans la salle M. Peragallo chargé de compter les bras levés. Il est expressément interdit de baisser la main avant le passage de M. Peragallo. Il en est résulté pour plusieurs membres placés au dernier rang une courbature qui dure encore.

M. Peragallo a fini par compter : — 109 bras pour l’interdiction et 22 bras contre.

Par conséquent, MM. les directeurs ne sont pas autorisés à jouer leurs pièces.

M. Offenbach n’a pas pris part au vote.

Quand ce résultat est proclamé, les discussions recommencent de plus belle.

— C’est bien fait !

— C’est inique !

— À la bonne heure !

— C’est grotesque !

À ce moment, un petit homme d’aspect modeste veut entrer dans la salle, malgré l’opposition des employés.

— Mais laissez-moi donc, s’écrie-t-il, on a besoin de moi, je suis l’accordeur !

Il venait pour le concert ; il aurait bien dû venir aussi pour la séance.

Un sténographe.

Le Ménestrel, 30 mars 1873

Extrait de la Semaine théâtrale, par Henri Moreno.

Lien : Gallica

En ce moment on répète activement à l’Athénée, troisième théâtre-lyrique provisoire, deux nouveaux opéras-comiques destinés à succéder sur l’affiche à la Dot mal placée, quand cet opéra-bouffe aura terminé sa carrière exhilarante.

Le premier, la Guzla, est, pour les paroles, de M. Jules Barbier, et, pour la musique de M. Théodore Dubois, le second, Ninon et Ninette, a pour librettiste M. Fernand Langlé et pour compositeur M. Pénavaire. Ce sont là deux jeunes musiciens des plus distingués anciens prix de Rome, sur lesquels on est en droit de fonder des espérances.

Le Figaro, 8 avril 1873

Extrait du Courrier des théâtres, par Gustave Lafargue.

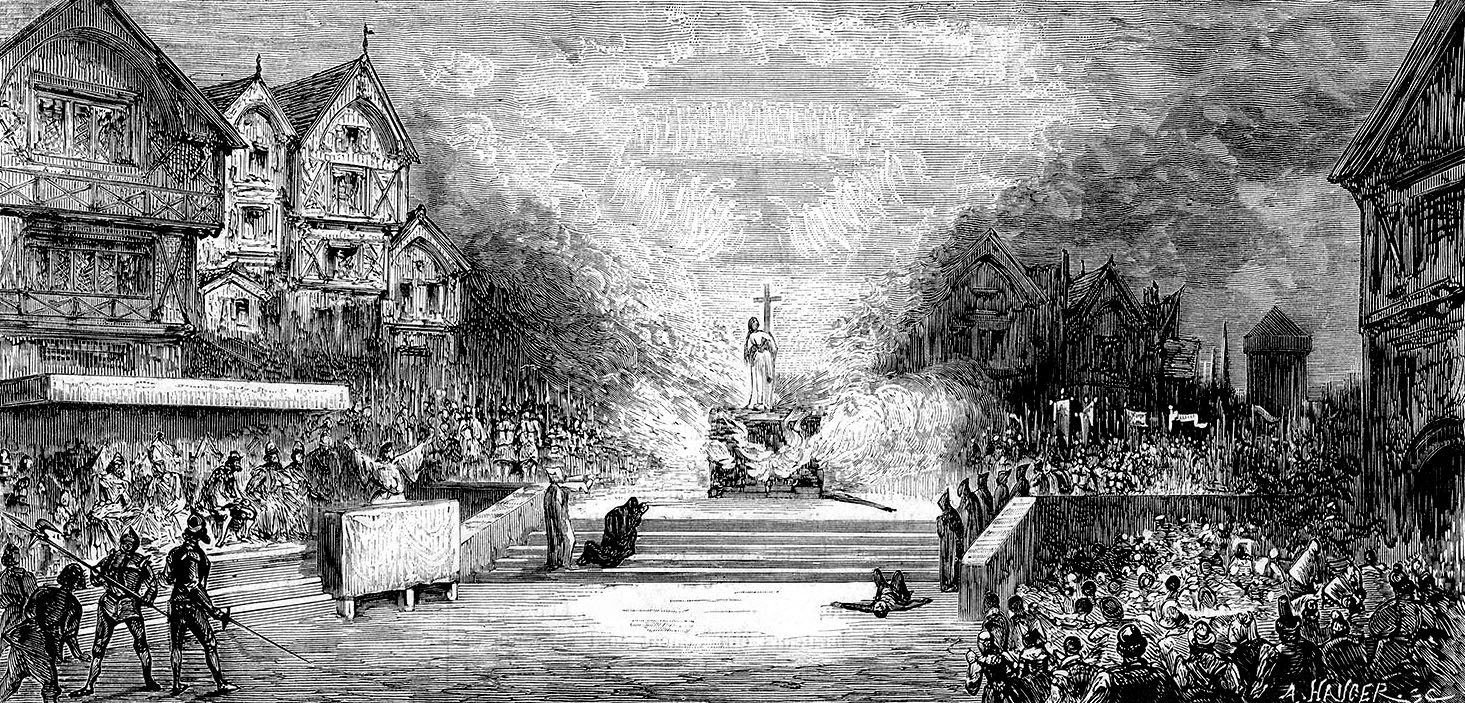

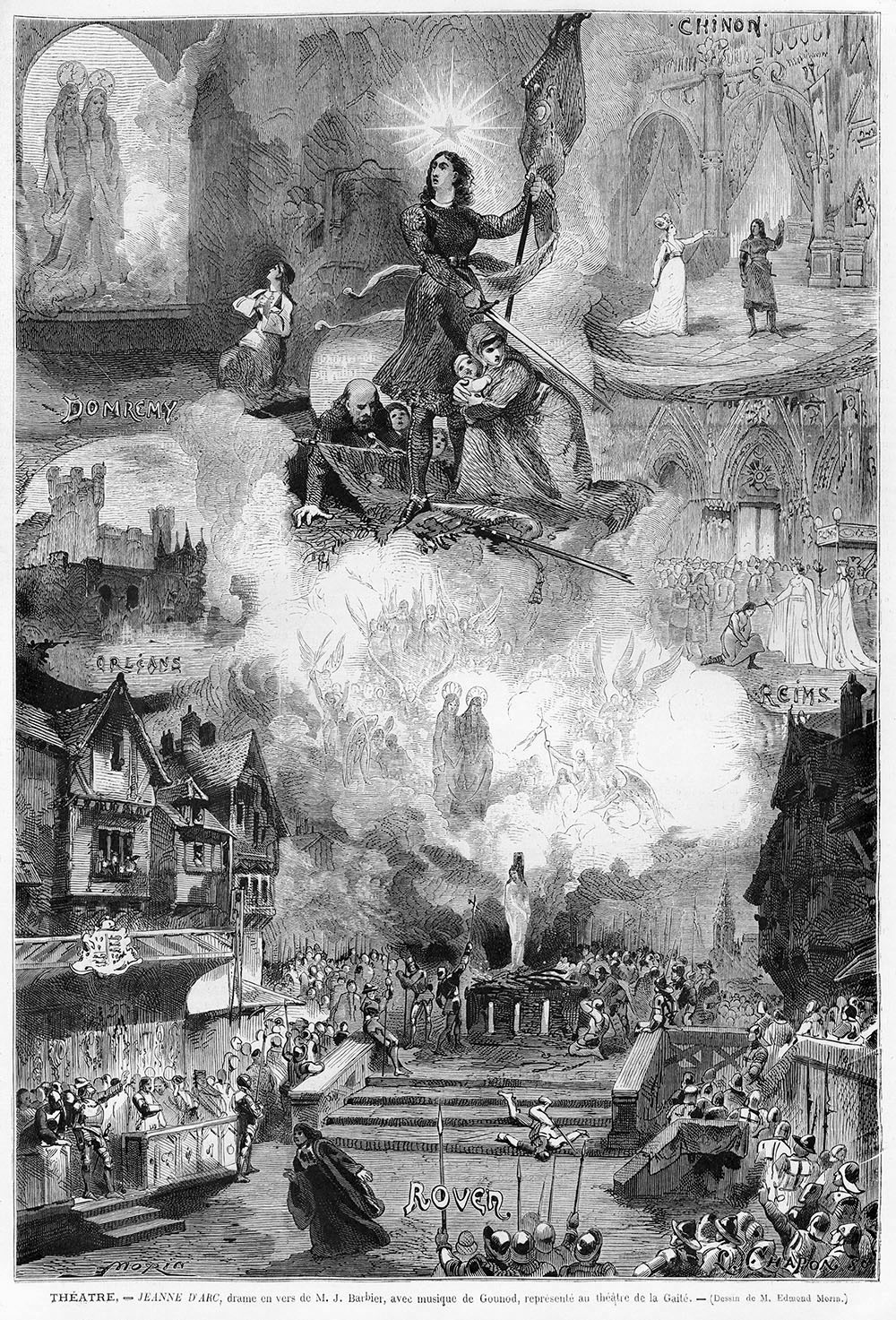

Lien : Gallica (réception de la Jeanne d’Arc de Barbier)

Voici une nouvelle artistique intéressante et dont nous pouvons garantir l’exactitude et les détails.

M. Offenbach vient de recevoir, pour être joué l’hiver prochain au théâtre de la Gaîté un grand drame en vers de M. Jules Barbier, Jeanne d’Arc.

M. Barbier, dont l’œuvre comporte une partie musicale extrêmement importante, aura pour collaborateur Charles Gounod. On voit que notre grand musicien, exilé volontairement de son pays depuis quelque temps, ne l’a cependant point oublié, puisqu’il veut y faire sa rentrée par une œuvre éminemment nationale.

Voici la nomenclature des morceaux de musique qui composent la nouvelle partition de l’auteur de Faust :

- Douze chœurs.

- Deux marches : la Marche du Sacre et une Marche funèbre.

- Deux ballades.

- Une chanson.

- Un divertissement.

D’après ce programme, on voit que Jeanne d’Arc sera presque un opéra.

Le Ménestrel, 13 avril 1873

Extrait de la Semaine théâtrale, par Henri Moreno.

Lien : Gallica

Enfin, Offenbach a déjà pris possession du cabinet directorial à la Gaîté et des projets grandioses pleuvent de tous côtés.

C’est d’abord la Jeanne d’Arc de M. Jules Barbier, qui comporte une partie musicale extrêmement importante dont Charles Gounod se serait chargé.

La nouvelle partition de l’auteur de Faust comporterait :

- Douze chœurs.

- Deux marches : la Marche du Sacre et une Marche funèbre.

- Deux ballades.

- Une chanson.

- Un divertissement.

D’après ce programme, on voit que Jeanne d’Arc est presque un opéra. Elle serait jouée dans le courant d’octobre prochain ; vers la même époque la Jeanne d’Arc de M. Mermet verra le jour à l’Académie nationale. Il y aura là une sorte de joute, bien faite pour passionner la République artistique.

Offenbach a encore en vue la représentation d’un autre grand drame en vers de M. Coppée : Duguesclin, également avec musique.

Voilà une voie sérieuse dans laquelle il est bien bizarre de voir s’engager le grand maître de la Bouffonnerie, mais nous lui devons assurément tous nos encouragements.

Le Figaro, 23 avril 1873

Extrait du Courrier des théâtres, par Jules Prével.

Lien : Gallica

La musique, dans la Jeanne d’Arc de M. Jules Barbier, à la Gaîté, ne se bornera pas à un rôle purement symphonique.

D’après le XIXe Siècle, le chœur y interviendra, avec ses coryphées, au commencement et à la fin de chaque acte, comme dans la tragédie antique.

On signale déjà, parmi les morceaux destinés à produire une grande sensation, le chœur des paysans fuyant devant l’invasion, la scène des voix, le cri de guerre des chevaliers, la ronde des ribaudes, le Veni Creator, la marche du Sacre, l’Orate pro ea qui accompagne la marche funèbre et le morceau d’ensemble qui termine la pièce, et qui exigera, dit-on, l’emploi de grandes masses chorales.

En dehors de ces morceaux, il y a une ballade, un duetto, un divertissement, des intermèdes, etc… Enfin, ce sera une vraie, grande et belle partition.

M. Gounod est enthousiasmé de son sujet si enthousiasmé, d’après ce qu’il écrit à M. Offenbach. que ce dernier compte sur un nouveau chef-d’œuvre de l’auteur de Roméo et Juliette.

Le directeur de la Gaîté prépare à MM. Barbier et Gounod une splendide exécution de leur œuvre, qui sera représentée, selon toutes prévisions, vers la fin de l’année.

Le Figaro, 3 mai 1873

Extrait du Courrier des théâtres, par Jules Prével : engagement de Lia Félix.

Lien : Gallica

Offenbach vient d’engager mademoiselle Lia Félix pour créer le rôle de Jeanne dans la Jeanne d’Arc, de MM. Jules Barbier et Charles Gounod.

Jeanne d’Arc après Jane ! Elle est donc vouée aux Jeanne et aux Jane à perpétuité ?

À ce propos, quelle singulière manie que celle d’écrire, comme l’ont fait M. Touroude, pour son drame de la Renaissance, et M. Coppée pour son Petit marquis, Jane au lieu de Jeanne !… Est-ce que, dans les Ouvriers et dans l’Acrobate, pour ne citer que deux exemples récents, MM. Eugène Manuel et Octave Feuillet n’ont pas écrit Jeanne comme tout le monde ?

C’est mademoiselle Jane Essler qui a mis cette orthographe à la mode. Elle est bien, coupable.

Le Bien Public, 10 mai 1873

Extrait du Courrier des théâtres, par Émile Abraham.

Lien : Retronews

Mlle Lia Félix vient de signer un engagement des plus avantageux avec M. Offenbach, le nouveau directeur de la Gaîté.

C’est cette excellente artiste qui remplira le rôle de Jeanne d’Arc dans le drame de Jules Barbier, qu’on promet pour le 1er novembre.

Le Figaro, 17 mai 1873

Extrait de la Soirée théâtrale, par un monsieur de l’orchestre

.

Lien : Gallica

Les Hanlon à la Gaîté. — On parlait encore hier soir de la charmante matinée enfantine donnée hier, à la Gaîté, par M. Jacques Offenbach. Les frères Hanlon, les clowns étourdissants des Folies-Bergère, ont joué une de leurs pantomimes les plus désopilantes devant un public, surtout composé d’enfants, depuis le bébé emmailloté au sein de sa nourrice jusqu’au petit collégien venant d’étrenner son uniforme. Jamais la salle de la Gaîté n’a offert un coup d’œil plus gai ni plus gracieux, il y avait là un nombre respectable de célébrités parisiennes, représentées par leurs enfants.

Ludovic Halévy et toute sa petite famille, madame Bertail et ses trois petites filles jumelles, trois blondes adorables de sept ans qui ont eu un vrai succès ; la famille Offenbach — quatre filles et un fils, — Gaston Mitchell et son fils, Comte et ses deux fils, Pierre Wolff, neveu d’Albert, Ernest Daudet et ses deux enfants, les deux petits-enfants de Victor Hugo, madame R. Faivre et son fils, Calzado et ses deux enfants, les enfants de M. Peragallo, le fils du sculpteur Franceschi, Tourette et ses deux filles, Lépine et ses trois enfants, madame Gonzalès et ses deux charmantes jeunes filles, ne plus confondre avec les bébés, M. Nuitter et son fils, l’archiviste de l’Opéra ; puis le comte d’Osmond, le comte et la comtesse de Grandval, Mario Uchard, la famille Jules Barbier, et en fait d’artistes mesdames Heilbron, Thérésa et Damain.

Les frères Hanlon, excités par les rires si francs de leur jeune auditoire, ont été plus étonnants que jamais. On s’est amusé depuis le lever du rideau jusqu’au moment fatal où de toutes les petites bouches s’est échappée la même exclamation pleine de regrets : C’est déjà fini !

Pauvres chers bébés ! Ils ne savent pas encore que rien ne finit plus vite que le plaisir.

Le Ménestrel, 8 juin 1873

Extrait de la Semaine théâtrale, par Henri Moreno.

Lien : Gallica

Cette semaine, le magicien Offenbach est entré définitivement en possession de la Gaîté. Voici la composition exacte de sa magnifique troupe :

MM. Lafontaine, Clément Just, Desrieux, William Stuart, Angelo, Alexandre, Laurent, Gravier, Antonin, Montaubry, Falchieri, Habay, Bonnet, Grivot, Daubray, Courcelle, Jean-Paul, Damourette, Mallet, etc., etc.

Mmes Victoria Lafontaine, Marie Laurent, Laurence Grivot, Marie Brindeau, Marie Vannoy, Laurence Gérard, Aimée Tessandier, Pauline Lyon, Mariani, Davenay, Mette, Sylvana, Heilbron, A. Dartaux, Théo, Perret, Durand, E. Gilbert, Angèle, Castello, Albouy, Julia H., M. Bourgeois, M. Godin, Th. Guiotti.

Artistes en représentation : M. Lesueur, Mlle Lia Félix.

Ballet : Premières et deuxièmes danseuses : Mlles Fontébello. Ad. Compayre, L. Vernet, Pelletier, A. del Pozzo, Mézamat, Solari, M. Cardès.

L’ouverture de la Gaîté nouvelle aura lieu le 16 août, par le Dernier Gascon, grand drame en cinq actes, de MM. Théodore Barrière et Poupart-Davyl.

Viendront successivement : Jeanne d’Arc, de Jules Barbier et Charles Gounod ; Orphée aux Enfers, de H. Crémieux, L. Halévy et J. Offenbach.

Extrait des Nouvelles diverses.

Charles Gounod est vivement sollicité de se rendre à Vienne, pour y diriger des concerts dans le genre de ceux qu’il a fondés à Londres et qui y produisent si grande sensation. Mais, avant de prendre un engagement absolu avec Vienne, Gounod veut avoir terminé à Londres les derniers morceaux de la Jeanne d’Arc de Jules Barbier, pour Paris.

Le Ménestrel, 22 juin 1873

Les Compositeurs-chefs d’orchestre, lettre 1/4 de Charles Gounod.

Lien : Gallica

La question que j’aborde soulèvera, je n’en doute pas, de nombreuses objections et de violentes oppositions. C’est ce qui arrive toutes les fois qu’on s’attaque à un usage invétéré, à des opinions reçues et d’autant plus difficiles à déraciner que le sol sur lequel elles reposent est la routine, ce vaste et fatal domaine de l’insaisissable, ce statu quo dont toute la force est dans l’inertie, qui échappe à la discussion faute d’armes logiques, et dont le règne se perpétue et s’appesantit de toute l’insouciance avec laquelle on le supporte et de toute la nonchalance qu’on met à l’attaquer.

Partout ailleurs qu’en France, les compositeurs de musique ont l’occasion et la faculté de diriger, soit au théâtre, soit dans de grands concerts, l’exécution publique de leurs œuvres. En Italie, en Allemagne, cela s’est pratiqué de temps immémorial ; et non-seulement on y a reconnu aux auteurs ce droit incontestable et le plus naturel du monde, mais on leur en a spontanément offert l’exercice. D’où vient donc qu’on le leur refuse en France, et quelles raisons donne-t-on de ce refus ?

On allègue que cette prétention du compositeur est une atteinte aux droits et à la dignité du chef d’orchestre, et compromet son autorité. On ajoute que nombre de compositeurs sont incapables de diriger un orchestre ou l’exécution d’une œuvre dramatique. Enfin, et pour trancher la question ce n’est pas l’usage !

Ainsi : 1° Les droits, la dignité, l’autorité du chef d’orchestre. 2° L’incapacité des compositeurs. 3° L’usage.

Voyons un peu la valeur de toutes ces raisons. Et d’abord, les droits du chef d’orchestre.

En vertu de quelles lois ou de quels principes, les droits d’un chef d’orchestre excluent-ils le droit qu’a le compositeur de diriger son ouvrage ? Le chef d’orchestre se considère-t-il comme indépendant du compositeur ? N’est-il pas, avant tout, l’interprète, le mandataire d’une pensée qui n’est pas la sienne, et dès lors, son premier devoir n’est-il pas de se pénétrer de cette pensée d’une manière aussi complète, aussi parfaite que possible, et de n’être que la reproduction fidèle des intentions de l’auteur ?

On n’imagine pas à quel point une dérogation, légère en apparence, aux conditions de mouvement, d’accent, de nuances, telles que l’auteur les a conçues et voulues, peut altérer sa pensée et lui enlever son expression et sa couleur jusqu’à la rendre parfois méconnaissable ! J’ai vu Richard Wagner se débattant comme un lion furieux dans la loge du Directeur de l’Opéra pendant la représentation du Tannhäuser à Paris, et prêt, à tout moment, à sauter sur la scène et à escalader l’orchestre pour arracher le bâton des mains du chef qui dirigeait l’œuvre tout au rebours des intentions du compositeur. On ne sait pas que le chef d’orchestre est le principal interprète d’une œuvre musicale, et que mieux vaut mille fois une troupe ordinaire avec un excellent chef d’orchestre, qu’un régiment d’étoiles avec un chef d’orchestre inférieur.

J’en appelle ici aux chefs d’orchestre eux-mêmes, et je les fais juges de la question. Y en a-t-il un, un seul, parmi eux, qui, s’il était l’auteur d’une œuvre dramatique quelconque, en confierait volontairement et volontiers la direction à d’autres mains que les siennes ? Pas un.

Et c’est tout simple.

Il y a, dans une œuvre musicale (surtout dans une œuvre dramatique), une infinité de détails, d’intentions, de nuances, de touches instantanées, fugitives, mobiles comme des jeux de physionomie, indispensables à la vie musicale et scénique, dont il est impossible de fixer la valeur et le sens par aucun signe graphique, et qu’il faut absolument confier, livrer par voie de tradition à l’intelligence, à la mémoire et à la sensibilité, du chef d’orchestre. Et s’il manque de mémoire ? — Et s’il n’a pas de sensibilité ? — Et s’il pèche du côté de l’intelligence ? — (Car enfin tous ces inconvénients peuvent se rencontrer, soit isolément, soit tous ensemble : cela s’est vu ; cela peut se voir encore !…) Et voilà le compositeur obligé de dévorer, en silence, le tort fait à son œuvre par suite de méprises ou d’incapacités dont tout le dommage retombe sur lui. Croit-on, par hasard, qu’une conception musicale soit une selle à tous chevaux, une fantaisie en caoutchouc qui se prête indifféremment à tous les caprices de mouvements, de lumière ou d’ombre par lesquels on la fera passer ? Il faut être absolument réfractaire au sens musical, pour ne pas comprendre et ne pas sentir qu’une période musicale perd autant à être dénaturée dans son mouvement que dans sa forme, et que l’exactitude dans l’observance du mouvement est une condition essentielle à l’intelligence de l’idée même dont l’impression peut être détruite et le sens complètement défiguré par l’altération du mouvement.

Il y a des chefs d’orchestre froids et apathiques ; il y en a de brouillons et emportés ; j’en ai connu qui ramenaient tous les mouvements (les allegros aussi bien que les adagios) à une sorte de moderato uniforme, insipide, sans caractère et sans accent, dont la monotonie semblait être la pulsation tranquille de leur propre indifférence.

Eh bien ! je demande honnêtement une réponse honnête, sans ambages, sans plaisanteries et sans lazzis ; est-ce que cela est juste ?

Est-ce que cela est respectueux ? est-ce de la probité ? est-ce que ce n’est pas de la calomnie intellectuelle, la pire de toutes, puisque le public ne peut voir que ce qu’on lui montre et que la victime ne peut pas plaider en diffamation ? — Comment ! un homme a dépensé son âme, son cœur, son recueillement, l’observation intérieure, assidue, scrupuleuse de toute une vie ; il a tâché de fixer, dans cette langue fugitive et délicate des sons, une image sincère, fidèle, de ces mille aspects de la sensibilité humaine, pour que le premier venu, étranger peut-être, vienne niveler sous le bâton de l’incurie ou de l’inintelligence tout ce qu’il peut y avoir de délicat, d’intime, de coloré, d’individuel dans une œuvre qui est le portrait d’une nature et peut-être d’un monde ! Mais cela est la monstruosité de l’absurde et du cruel. Je le répète, il faut n’avoir aucun soupçon de ce que c’est que l’expression dans chacune de ses ressources soit vocales soit instrumentales, pour ne pas comprendre la relation étroite, l’identité intime qui existe entre l’esprit qui a conçu et la main qui dirige et anime l’ensemble et le détail de l’exécution.

On répond : Mais le chef d’orchestre suit les répétitions !

Cela ne veut rien dire. Il les suivrait pendant cent ans, sans profit, s’il manque d’intelligence, de mémoire ou de sensibilité. Le meilleur et le plus sûr pour lui, c’est une série de représentations devant le public, sous la direction de l’auteur.

Interrogez Richard Wagner, Félicien David, les souvenirs d’Offenbach, les écrits de Berlioz, ce grand coloriste, dont la main semblait faire vibrer elle-même les sons de l’orchestre qu’elle animait, et vous verrez quelle part d’influence revient à la direction personnelle de l’auteur sur la clarté d’exécution et par conséquent sur les chances de succès de son œuvre.

Passons maintenant à la question de dignité du chef d’orchestre.

(Suite : 28-juin.)

Extrait des Nouvelles diverses.

La première série des concerts du Gounod’s Choir a été close dernièrement à Londres, par un grand concert vocal et instrumental au bénéfice du maître. Le programme, outre un morceau de Jacques Lefebvre (1645), comprenait des œuvres du compositeur, notamment son nouveau Requiem, exécuté pour la première fois à grand orchestre ; Gallia, l’ouverture de Mireille, des chœurs, des morceaux de chant solo, et le ballet de Faust, une primeur pour le public anglais, qui n’a pas encore eu occasion de l’entendre au théâtre. Gounod n’avait pas cru devoir, en cette circonstance, renouveler l’expérience vocale qu’il a tentée l’année dernière en Belgique ; il s’est contenté de diriger l’orchestre et les chœurs, et d’accompagner ses mélodies au piano, au lieu de les chanter. il a été accueilli avec enthousiasme, et son concert a obtenu un immense succès. À la fin de la soirée, la musique du 1er Life-Guards l’a régalé d’une fanfare composée sur des motifs de ses opéras.

Extrait des annonces de nouvelles publications.

- Nouvelles mélodies de Charles Gounod :

L’Ouvrier (The worker) ; La fleur du foyer (O happy home) ; Que ta volonté soit faite ! (Thy will be done) ; Prière du soir ; Lamento ; La Fauvette ; Si vous m’ouvrez ; Heureux sera le jour ; Le pays bien heureux. — Duo : Fleur des bois (Little Celandine) ; Chanson de la brise (Message of the breeze) ; Barcarola. — Pour piano : Dodelinette (à 2 et 4 mains) ; Ivy (Lierre) ; Funeral March of a Marionette.

- Biondina : un roman musical en douze chapitres, paroles italiennes de Giuseppe Zafira, traduction française par Jules Barbier et Charles Gounod.

Le Ménestrel, 28 juin 1873

Les Compositeurs-chefs d’orchestre, lettre 2/4 de Charles Gounod ; son affaire judiciaire à Londres.

Lien : Gallica

Que veut-on dire quand on prétend que la dignité de chef d’orchestre est outragée s’il cède au compositeur le bâton de la direction ? J’avoue et je déclare sincèrement que je ne le comprends pas.

Le désir qu’éprouve un auteur de diriger son œuvre ne signifie pas le moins du monde que le chef d’orchestre ne soit un musicien très-recommandable, très-expérimenté, très-capable de remplir parfaitement les fonctions dont il est chargé. La question est simplement celle-ci : Pour bien diriger une œuvre musicale, pour en donner une interprétation juste, fidèle, véridique, il faut absolument connaître et posséder parfaitement les rapports de nuances, d’accent, de mouvement qui relient entre elles les diverses périodes d’un même morceau, et entre eux les divers morceaux d’un même ouvrage. Le sens et le coloris d’une œuvre sont à cette condition.

Or, je le demande, y a-t-il un seul chef d’orchestre, même le meilleur, qui puisse prétendre avoir dans l’esprit une synthèse et une analyse aussi exactes d’une œuvre quelconque que le compositeur qui l’a conçue et qui l’a exprimée dans des termes dont lui (l’auteur) connaît, mieux que qui que ce soit, le rapport avec l’objet qu’il a voulu peindre ?

Je le répète, et on ne saurait trop le redire, le désordre, la perturbation introduits dans une œuvre musicale par les contre-sens de toute nature auxquels peut aboutir la négligence ou l’ignorance sur les intentions du compositeur sont quelque chose d’incalculable et peuvent causer à son œuvre un préjudice dont on semble ne pas se rendre compte. Un degré de lenteur de plus dans tel allegro, ou de moins dans tel adagio, suffit souvent pour enlever à l’un son entraînement et à l’autre sa solennité, et par conséquent pour altérer et même détruire l’impression qu’ils étaient destinés à produire.

On paraît ignorer que l’idée musicale ne consiste pas uniquement dans le son que représentent les notes, mais aussi et essentiellement dans les conditions esthétiques de ces mêmes sons, c’est-à-dire dans leurs rapports de mouvements et de nuances, qui constituent leur expression et leur physionomie. Ces conditions varient à l’infini : elles sont aussi multiples et aussi délicates que le sont, dans l’art de la peinture, ces milles chatoiements de glacis, ces milles souplesses de pâtes et demi-pâtes, ces frottis légers et rapides que la brosse saisit comme par instinct sur la palette, et dont le peintre lui-même n’aura peut-être pas le secret deux fois dans sa vie, quelque connaissance qu’il ait de son art, parce que ces touches sont passagères, fugitives, insaisissables comme la vie qui les a fait deviner, et comme l’heure qui les a inspirées.

On m’accordera sans peine, je suppose, que tout cela constitue un monde de détails dont l’altération ou la suppression n’équivalent à rien moins qu’à une diffamation musicale, à une véritable calomnie. On m’accordera, je pense également, qu’il est impossible de se pénétrer d’un pareil ensemble à moins d’avoir entendu souvent et suivi avec une attention scrupuleuse toutes les ondulations, toutes les sinuosités de cette machine vivante qu’on appelle une œuvre d’art musical, et dont la régularité mathématique du métronome ne saurait donner la moindre idée.

Il ne faut pas honorer du nom de dignité toutes les formes que peut revêtir la susceptibilité de l’amour-propre. Avec un critérium aussi mobile, aussi arbitraire que cette disposition à voir une offense dans les moindres avis et une blessure dans les moindres observations, il est absolument impossible d’apprécier avec justice ce que la dignité nous impose et ce qu’elle nous interdit.

Rien au monde n’est plus digne que le sentiment qui nous fait reconnaître et avouer qu’il est de notre devoir absolu de nous pénétrer intimement d’un mandat, quel qu’il soit, dès que nous l’acceptons. Or, qu’est-ce que la fonction de chef d’orchestre ? un mandat. Le chef d’orchestre, si le compositeur est vivant, est un délégué de ses intentions ; si le compositeur est mort, le chef d’orchestre est un délégué de la tradition. En tous cas, il est tenu en conscience de se renseigner et non pas de s’imposer. La vraie dignité, c’est de ne rien négliger de ce qui peut le mettre en communion complète et intime avec la pensée de l’auteur.

Admettons que le chef d’orchestre s’en rapporte à sa propre intelligence (que je suppose réelle et que je ne discute pas) ; qu’arrivera-t-il ? C’est qu’au lieu de faire aux œuvres diverses leur part de variété dans l’interprétation, il les ramènera toutes fatalement à l’uniformité de sa propre manière de comprendre et de sentir ; il jettera sur toutes ces conceptions de tempéraments si divers la monotonie de son propre tempérament, tant il est vrai que notre intelligence propre ne saurait nous soustraire, à elle seule, aux suggestions de notre sensibilité. Je ne terminerai pas cette partie de mes réflexions sur le sujet qui m’occupe sans y faire une part à la nomination récente du nouveau chef d’orchestre de l’Opéra.

Lorsque j’ai commencé ce travail, je venais d’apprendre la mort de Georges Hainl, et j’ignorais qu’il fût déjà remplacé, comme je l’appris quelques jours plus tard. Ernest Deldevez, qui lui succède, est un musicien de trop de mérite pour que je ne réclame pas ma place parmi les sympathies qui auront accueilli son avènement. Deldevez a été mon condisciple au Conservatoire, dans la classe de composition d’Halévy. J’ai toujours trouvé en lui un artiste consciencieux et un musicien sévère et accompli. Membre de la Société des Concerts du Conservatoire depuis près de 35 ans, il a vécu et grandi au contact des grands maîtres, sous les traditions de l’illustre Habeneck, dont il remplit aujourd’hui les fonctions à la Société des Concerts aussi bien qu’à l’Opéra. Deldevez est donc, par la valeur de son éducation traditionnelle et de son propre mérite musical, un des exemples de garantie et de sécurité les plus concluants que je puisse invoquer. Il a été un témoin ; il est un héritier du patrimoine de notions, d’expérience, de transmission des doctrines qui l’ont formé lui-même : il a ses titres de créance d’une part, et de l’autre il a fait ses preuves. Son arrivée au double poste qu’il occupe aujourd’hui sera donc saluée avec joie par tous ceux qui ont quelque souci et quelque idée des qualités nombreuses et sérieuses que doit réunir en lui le chef d’orchestre considéré comme homme et comme artiste.

(Suite : 6 juillet.)

Extrait des Nouvelles diverses.

Les deux ouvrages désignés pour être exécutés au théâtre impérial de Vienne devant le tsar de Russie étaient Lohengrin [opéra de Richard Wagner] et Mignon [tragédie lyrique d’Ambroise Thomas, livret de Jules Barbier et Michel Carré]. Sur la demande expresse de l’illustre voyageur, le premier de ces opéras a été remplacé par le Faust de Gounod. C’est Richard Wagner qui ne doit pas être content et le Guide musical non plus.

Les musiciens, disait il y a deux jours Jennius, de la Liberté, ont parfois des vivacités de plume qui les emportent plus loin qu’ils ne voudraient : le genus irritabile vatum, la race irritable des poètes

, dont parle Virgile, est peut-être moins susceptible que celle des compositeurs. Charles Gounod a eu dans ces derniers temps un différend avec un éditeur anglais, Master Novello, et comme il s’est exprimé avec toute la vivacité française, tandis que son adversaire britannique conservait son flegme national, le voilà qui vient de comparaître devant les juges du Banc de la Reine. La cause a été jugée, mais non, paraît-il, entendue, car voici la lettre adressée au Times par notre illustre collaborateur :

Monsieur, — permettez-moi quelques mots dans les colonnes de votre honorable journal touchant le procès en diffamation en date de samedi dernier, 21 juin : Littleton, maison Novello, contre Gounod.

Ma cause n’a pas été entendue. Je suis étranger ; je parle difficilement la langue anglaise. Je n’ai pas été aidé par l’interprète, ce qui a jeté beaucoup d’obscurité sur le peu de questions qu’on m’a adressées, et le peu de réponses incomplètes qu’il m’a été possible de donner. Madame Weldon, que j’avais appelée comme témoin et sur qui je comptais, comme étant en possession de tous les documents nécessaires pour éclairer la question, n’a même pas été interrogée, si ce n’est sur son nom de baptême et si elle était l’auteur de

l’article. Quel article ? Il était impossible de comprendre de quoi l’on voulait parler.J’ai été condamné à 40 s. de dommages-intérêts et aux frais. Je déclare que je ne paierai ni les uns ni les autres, malgré toute la déférence due au Juge et au Jury qui, dans de pareilles conditions, ne pouvaient pas juger autrement.

On me dit que je ne peux pas en appeler de ce jugement. J’en appelle à vous, Monsieur, pour me rendre le service de publier cette lettre, afin que je puisse du moins protester publiquement de la manière dont j’ai été traité.

Votre obéissant serviteur,

Ch. Gounod.

Tavistock-house, Tavistock-square, 24 juin.

Le Ménestrel, 6 juillet 1873

Les Compositeurs-chefs d’orchestre, lettre 3/4 de Charles Gounod.

Lien : Gallica

J’ai tâché de faire voir qu’en reconnaissant aux compositeurs le droit de diriger leurs œuvres, le chef d’orchestre non-seulement conserve sa dignité intacte, mais encore fait preuve de dignité. Je veux montrer aujourd’hui que son autorité loin d’être, ainsi qu’on le prétend, compromise par cette déférence, y trouve, au contraire, une garantie et une sanction.

Il faut, avant tout, s’entendre sur le sens de ce mot, l’autorité ; comme c’est un mot plein de tempêtes, gros de conflits de toute sorte, prétexte et mot d’ordre des prétentions les plus oppressives, et, en même temps, prérogative des droits les plus incontestables, je suis bien aise de le rencontrer sur mon chemin, et j’essaierai de dissiper, autant qu’il me sera donné de le faire, les nuages de sophisme et de paradoxe dont on l’enveloppe et qui en obscurcissent le sens et en amoindrissent le crédit.

Ce serait une erreur grossière de croire que l’autorité procède de la volonté : elle procède de l’intelligence.

Ce n’est point la force qui fait l’autorité, c’est la lumière. L’autorité n’est pas une contrainte, c’est une persuasion : elle détermine non pas l’obéissance à contre-cœur, mais la soumission volontaire, l’adhésion du consentement intime. Un homme vient de dire une sottise, un autre la réfute par un mot de sens commun et s’empare des suffrages : voilà l’autorité. Il n’a pas dit : Vous devez me croire, je veux que vous me croyiez

; — il n’a pas imposé sa volonté ; c’est uniquement la somme de vérité contenue dans sa parole qui a triomphé de la somme d’erreur contenue dans celle de son adversaire. L’autorité est donc, par nature et par droit, en raison directe de la vérité, contrairement au principe mensonger : La force prime le droit.

Ce que j’ai dit de la force, il faut l’appliquer à la routine qui n’est que la force du convenu, se substituant au mécanisme légitime et au libre exercice du droit et de la vérité.

Ces quelques mots sur la nature et le caractère de l’autorité me semblent suffisants pour mettre dans son véritable jour ce qu’il faut entendre par l’autorité du chef d’orchestre, et pour résoudre les malentendus que peut engendrer et maintenir la méprise sur cette question.

Si l’autorité est en raison de la lumière, il est évident que la confiance et la soumission envers cette autorité se mesureront à la somme de lumière qu’elle représente.

Il est donc clair que plus un chef d’orchestre s’assimilera de rayons au foyer de lumière original, plus il multipliera parmi les membres de son orchestre les chances de respect envers son autorité. Or, chez qui cette autorité est-elle plus concentrée que chez l’auteur ? Qui, mieux que lui, peut la conférer à un autre que lui ? Tout autre que lui est, en quelque sorte, un second chef d’orchestre, un délégué, un vicaire. Avoir vécu, agi, éprouvé sous la direction personnelle de l’auteur, avoir reçu la transmission de sa pensée, non pas sous cette forme incomplète et glacée de l’explication, mais vivante, sensible, transformée en émotion directe, soudaine, palpitante, n’est-ce pas la meilleure et la plus sûre garantie de fidélité à la parole créatrice ? L’autorité du délégué trouvera-t-elle jamais une base plus solide, et l’indépendance de ses propres vues aura-t-elle jamais raison et droit d’en tenir lieu ?

Assurément, il y a des œuvres musicales qui ont, plus ou moins les unes que les autres, à perdre ou à gagner sur ce terrain de la fidélité scrupuleuse aux intentions de l’auteur. Mais il y a des œuvres sérieuses, graves, profondes, prises dans les replis les plus intimes, les plus délicats de la physionomie humaine : ces œuvres ont la valeur et la mission du portrait : en altérer les moindres lignes, c’est enlever au portrait tout l’intérêt de sa ressemblance, et le réduire à un poncif, à une figure de confection, dénuée de toutes les particularités qui en composaient le caractère, cette saveur de la personnalité.

Je sais que beaucoup traiteront ces réflexions de chimériques, peut-être même de puériles, mais peu importe ; ce qu’il importe d’établir, c’est la nécessité pour le chef d’orchestre d’être un traducteur fidèle de la pensée de l’auteur, sous peine d’être un trahisseur, selon le vieil adage italien : traduttore, traditore.

C’est précisément ce degré d’intelligence et de sensibilité qui fait que les chefs d’orchestre éminents sont des produits très rares, et ce n’est assurément pas le maintien de leur autocratie qui en augmentera le nombre.

La grande affaire, au fond, c’est de soustraire l’œuvre d’art à la servitude de la lettre qui tue, et de la mettre sous la garde de l’esprit qui vivifie. Platon disait, avec cette admirable intuition des choses idéales qui lui a mérité le surnom de divin

, qu’un livre est une parole qui n’a plus son père pour la défendre

. Une partition est un livre ; il faut faire en sorte qu’elle reste le plus possible une parole ; et pour cela, il faut qu’elle ait autant et aussi souvent que possible son père pour la défendre

, c’est-à-dire pour être la figure dont le texte n’est que l’enveloppe extérieure et muette, l’âme dont le livre n’est que le corps, la vivante parole dont les notes écrites ne sont que la voix.

On ne saurait trop le redire : de tous les arts, y compris l’art littéraire, la musique est le plus sujet à subir des altérations dans son trajet entre la pensée de l’artiste et le public. Les autres arts ont une forme plus précise ; de plus, cette forme est fixée par l’auteur lui-même, directement, sans la coopération d’intermédiaires sujets à la dénaturer : entre l’œuvre du peintre et du sculpteur et le public, il n’y a personne ; entre le public et l’œuvre du musicien, il y a tout un monde ; ce monde peut être ou transparent ou opaque, il peut transmettre ou intercepter le rayon. Qu’une œuvre littéraire soit récitée, lue, déclamée avec plus ou moins de vérité dans l’intonation, sans aucun doute, cela n’est pas indifférent ; mais, du moins, il reste toujours à l’œuvre littéraire la présence du mot, qui est un signe d’idée, qui appartient à un vocabulaire déterminé, et dont la signification est la même pour chacun des auditeurs ou des lecteurs.

Combien il en va autrement pour le signe musical ! Outre que la lecture n’en est accessible qu’à un public spécial et limité, combien le signe lui-même n’est-il pas susceptible de devenir non le sens mais le contre-sens, entre les mains d’un interprète peu ou point renseigné sur sa véritable signification ! Une phrase musicale faussée dans son mouvement, dans son expression, c’est une lettre que le facteur substituerait en route à celle qu’on lui aurait confiée ; c’est un message mal rempli, dont l’inexactitude retombe toute entière non sur le messager, mais sur celui qui l’a envoyé.

Le chef d’orchestre est un mandataire : plus il aura le sentiment et la conscience de son mandat, plus il dégagera sa responsabilité, plus il affermira son autorité sur une base solide et inébranlable.

(Suite : 13 juillet.)

Extrait des Nouvelles diverses.

La nouvelle partition de Pedrotti, Olema la schiava a déjà disparu de l’affiche du théâtre Dal Verme [à Milan]. On y prépare le Faust de Gounod et l’Ernani de Verdi.

Les intéressantes lettres de notre maître Charles Gounod sur les compositeurs chefs d’orchestre défraient non-seulement les controverses de la presse française et étrangère, mais elles stimulent aussi la plume de ceux de nos artistes capables d’exposer et de développer leurs idées à ce sujet. Déjà notre violoniste-compositeur Charles Dancla répond aux premières lettres de Charles Gounod par une brochure dont nous aurons occasion de parler, quand l’auteur de ces mémorables lettres aura dit toute sa pensée à l’égard des chefs d’orchestre. Jusque là, on comprendra que nous laissions la parole, tout entière, à l’illustre correspondant du Ménestrel, dont nous avons d’ailleurs l’honneur de partager toutes les doctrines, sur le droit si légitime, des compositeurs à s’emparer du bâton de chef d’orchestre pour diriger leurs œuvres.

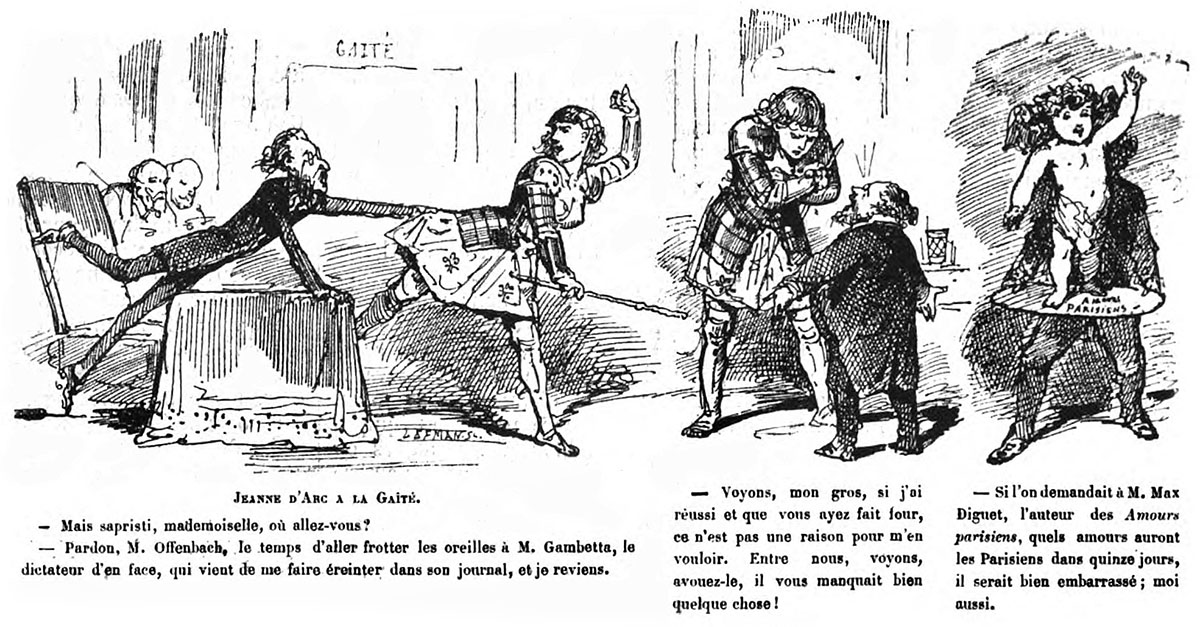

Le Monde illustré, 12 juillet 1873

Article de la rubrique Théâtre de Pierre Véron.

Lien : Gallica

Malgré cette disette, nous allons pourtant avoir deux Jeanne d’Arc d’un seul coup ; l’une de Mermet, l’autre de Gounod. Je parie pour Mermet.

Il a déjà prouvé dans Roland qu’il avait le souffle patriotique. M. Gounod, au contraire, nous paraît avoir choisi un singulier milieu pour composer une telle œuvre. Ne l’a-t-il pas écrite chez les Anglais ? Vous me direz à cela qu’ils ont brûlé Jeanne d’Arc, et que c’est peut être pour cela que M. Gounod voulant traiter le sujet avec feu…

Drôle d’idée tout de même !

Le Ménestrel, 13 juillet 1873

Les Compositeurs-chefs d’orchestre, lettre 4/4 de Charles Gounod.

Lien : Gallica

Enfin, dit-on, les compositeurs n’ont pas à se mêler de conduire leurs ouvrages, ce n’est pas leur affaire ; il y a des gens pour cela : À chacun son métier, et les vaches seront bien gardées.

D’ailleurs, ce n’est pas la coutume. Nous y voilà donc. Toujours l’argument péremptoire choisi avec soin et prédilection dans ce qu’il y a de plus absurde. Ce n’est pas la coutume ! Eh bien ! Qu’on la change. Est-ce que ce sera la première fois ? Nous passons notre vie à cela, fort heureusement. Est-ce que la mode ne change pas ? Qu’est-ce donc que la mode, sinon la coutume ? Vraiment, tâchons de nous guérir de la maladie de ces réponses fades, machinales, automatiques : c’est une véritable léthargie. On invente les chemins de fer, dont la rapidité me permet, à moi chirurgien, d’arriver assez vite auprès d’un blessé, d’un mourant, pour lui sauver la vie par une opération : mais la coutume est d’aller en diligence ; je prendrai la diligence : j’arriverai trop tard, peut-être ; qui sait si le patient n’aura pas succombé d’épuisement et de souffrances !… Le chemin de fer m’eût permis d’arriver à temps !… Mais ce n’est pas la coutume.

Le domaine public, ce voleur anonyme, s’empare d’une de mes œuvres à moi compositeur ; il va enrichir l’éditeur de mon opéra, le directeur qui monte l’ouvrage et les chanteurs qui vont le chanter ; enfin tout le monde, excepté moi, l’auteur. Quant à moi, je reste sur la paille et j’y meurs, parce que c’est la coutume. Sans doute, des conventions (soit nationales, soit internationales) pourraient substituer à ce régime des mesures plus larges de justice et d’humanité ; ces mesures apparaîtront dans un temps donné : — mais, ce n’est pas la coutume. En attendant, va, pauvre artiste, travaille, souffre, pleure, creuse ta tombe en même temps que ton idéal, et meurs à la peine en ravissant au ciel la lumière et le feu qui vont éclairer et réchauffer tes semblables : c’est la coutume ! — J’entre en relations avec un éditeur de Londres ; cet éditeur, après m’avoir deux fois amené à consentir une diminution sur des prix médiocres convenus verbalement entre nous, essaye une troisième fois de me retenir la moitié d’une somme qu’il me doit : je lui intente un procès ; au bout de six mois, et au moment de plaider, il recule et s’exécute. Je raconte les faits ; il m’intente à son tour un procès en diffamation. Nous sommes cités devant le tribunal : on l’interroge en détail, lui, plaignant, ainsi que son témoin ; on les écoute tous deux avec patience et recueillement : j’en conclus que c’est la coutume. Mon tour arrive : on m’interroge à peine, non plus que mon témoin ; on ne confronte pas les dénégations de mon adversaire avec mes affirmations. À peine m’a-t-on posé une question que le bruit couvre et décapite mes réponses ; ma situation et mon langage d’étranger compliquent l’obscurité du débat, si bien que je suis jugé et condamné sans être entendu !… Est-ce aussi la coutume ?…

Je pourrais multiplier les exemples et prolonger à l’infini cette liste douloureuse des griefs contre la déesse Coutume. J’en ai dit assez pour attirer l’attention des gens qui pensent et réveiller les gens qui dorment. Fort de ma justice et de la conscience de mon droit, je suis déterminé, et je l’ai écrit publiquement, à ne pas payer un liard de la somme à laquelle m’a condamné un jury dont la conscience a été non pas éclairée, mais induite en ignorance. Fort également de la conscience du vrai et de la justice des réformes que je propose en ce moment, je dis :

La guerre est partout, ici-bas, entre l’Idéal et le Réel. L’Idéal nous sollicite par une attraction qui nous développe et nous élève ; le Réel nous retient par une attraction qui favorise notre paresse et nous enchaîne sous l’empire de la routine,

L’Idéal est le principe positif, indestructible, effervescent de toute réforme, de toute révolution, de tout progrès ; le Réel est le principe négatif, inerte et passif, de toute somnolence, de toute servitude, de tout statu quo. L’un est le mouvement, l’autre, l’immobilité. Ces deux forces, en harmonie constante dans l’univers, où leur concours produit la gravitation des astres, sont, dans l’histoire de l’esprit humain, à l’état de lutte perpétuelle, et leur prépondérance alternative mesure la lenteur ou la rapidité de notre marche.

Nous ne savons que trop, hélas ! le temps qu’il faut, en toutes choses, à l’idéal, pour tirer la Société des ornières du Réel. La simplicité, la bonhomie, la candeur de l’Idéal sont tout ce qu’il y a de plus opposé au clinquant et au tapage des objets ou des raisonnements qui ébaubissent la foule.

Aussi, à l’Idéal, les réussites tardives, à longue échéance, mais durables, séculaires, immortelles : au Réel, les succès faciles, immédiats, mais éphémères ; et finalement la défaite certaine.

L’histoire de l’humanité est un empiétement sans relâche de l’Idéal sur le Réel, c’est-à-dire de ce qui doit être sur ce qui est, ainsi que l’exprimait admirablement Raphaël, dans sa définition sur l’Art, qui, disait-il, consiste avoir les choses non pas telles que la nature nous les montre, mais telles qu’elle aurait dû les faire

.

Les prisons de la Routine sont toujours debout, et les murs sont épais. De loin en loin un détenu s’échappe et jette l’alarme dans le camp de l’opinion ; le levain nouveau soulève la vieille pâte ; la masse fermente, et, un beau jour, on voit ce qui révoltait hier la banalité de tous, satisfaire aujourd’hui le sens commun de tous.

La coutume est un phénomène de temps et d’espace ; le temps et l’espace ont des limites ; la vérité n’en a pas. La lenteur des communications a fait découvrir la vapeur et l’électricité. — Eh bien ! moi, je demande qu’à la lenteur de nos communications avec le public par le moyen des vieux coches, fiacres, diligences, véhicules de toute sorte de l’intelligence humaine, on substitue la communication directe, instantanée, magnétique, brûlante, lumineuse de la flamme originale, du regard personnel, du geste soudain et passionné ; en un mot, je demande qu’on reconnaisse, en principe et en fait, à ce corps qui s’appelle un orchestre, son âme, son cœur et sa tête légitimes, le compositeur.

Mais, me dira-t-on, l’auteur ne peut pas être partout où l’on joue son œuvre, et d’ailleurs, beaucoup ne se soucieraient pas de cette vie errante à laquelle les obligerait votre théorie de transmission personnelle de leur pensée. — J’en conviens : mais il y a quantité de chefs d’orchestres étrangers qui viennent se renseigner à la représentation, soi-disant authentique d’une œuvre, dans le pays même où l’œuvre a paru d’abord : ce serait donc bien le moins que l’on concentrât sur cette exécution modèle, sur ce type primitif, toutes les chances de perfection, et que l’on neutralisât ainsi, autant que possible, les chances de déviation dont les effets (j’ai pu en juger moi-même) sont parfois monstrueux.

On allègue encore l’incapacité des auteurs pour diriger leurs œuvres. Un moment. Tous ne se trouvent pas dans ce cas. J’ai nommé Berlioz, Félicien David, Wagner, que de nombreux auditeurs ont vus à l’œuvre ; j’aurais pu citer l’illustre Mendelssohn, que j’ai eu l’occasion de voir diriger ses ouvrages à Leipzig en 1843. Je ne sache pas qu’on ait contesté à ces musiciens célèbres la capacité de chef d’orchestre, et je suis certain que l’exécution et l’intelligence de leurs œuvres n’a pu que gagner sous leur direction personnelle, et, par conséquent, décider peut-être un succès qui eût passé à côté d’exécutions moins fidèles, et par là, moins intelligibles.

Mais enfin, dans le cas, où le compositeur n’a pas l’instinct ou l’expérience de la direction d’un orchestre, il est clair que la question est résolue ; il faut bien qu’il s’en remette à quelqu’un d’autre pour remplir cet office et ma thèse implique et maintient la nécessité du chef d’orchestre.

Je termine ces réflexions que j’aurais pu développer davantage ; elles suffisent, je pense à démontrer que les raisons qu’on allègue pour contester aux auteurs le droit de conduire leurs œuvres se réduisent à des préjugés.

Comme il est peu probable que j’applique personnellement les réformes que je suggère, on ne soupçonnera pas mes arguments d’avoir été dictés par un mouvement de partialité. Ce que je souhaite, c’est qu’on donne à un art aussi fugitif, aussi délicat, aussi pénétrant que la musique, tous les moyens possibles d’échapper à des infidélités d’expression et d’intention qui, je le répète, peuvent dénaturer une œuvre musicale au point de tromper absolument l’auditeur sur la véritable pensée du compositeur.

Le Ménestrel, 20 juillet 1873

Réponse de Jacques-Léopold Heugel, directeur du Ménestrel, aux Compositeurs-chefs d’orchestre de Charles Gounod.

Lien : Gallica

Cher maître,

C’est à Vienne, pendant les répétitions générales d’Hamlet, qu’il m’a été donné de lire vos dernières lettres sur les compositeurs-chefs d’orchestre et d’en pouvoir comprendre, sur le vif, toute la portée, tout le sens pratique.

Vous avez bien raison de souhaiter que les compositeurs deviennent le plus possible les chefs d’orchestre de leurs opéras. Il importerait tout au moins qu’ils n’abandonnassent pas leurs œuvres à l’interprétation fantaisiste des scènes étrangères, si remarquablement organisées que soient lesdites scènes, ce qui est le cas de celle de l’Opéra impérial de Vienne.

Quand, en effet, un chef d’orchestre, fût-il même des plus habiles, se trouve placé devant une importante partition, cherchant, sans le secours de l’auteur, la reproduction vivante et sonore d’une œuvre, à travers ces myriades de signes graphiques, qui forment notre écriture musicale, il ne tarde pas à comprendre son impuissance relative.

L’auteur seul, à certains moments, peut donner la vie et le mouvement à telle phrase mélodique, à tels dessins d’orchestre qui en sont comme le souffle ou les membres complémentaires. En effet, la stricte exécution de la note écrite n’en saurait donner ni le phraser, ni le sentiment, ni la couleur ?

C’est à ces divers points de vue, que le plus parfait musicien, le plus habile chef d’orchestre sent échouer toute sa science, toutes ses aptitudes, s’il ne peut s’inspirer lui-même du souffle créateur de l’œuvre.

Les mouvements métronomiques et tous les accents indiqués dans la musique moderne ne sauraient tenir lieu que de régulateur relatif ; d’ailleurs tel chanteur ne peut les approprier absolument à sa voix, à son talent ; d’où résultent des modifications essentielles, non-seulement dans la phrase chantée, mais aussi dans l’orchestration placée sous la mélodie. Or le compositeur seul est apte à modifier certains passages de son œuvre sans en détruire le caractère et l’unité.

Autre chose : la langue française a ses accents particuliers auxquels la prosodie allemande et la prosodie italienne sont absolument rebelles, nouvelles modifications indispensables qui touchent non seulement au chant mais parfois à l’orchestration. Or, qui peut se les permettre, sinon l’auteur.

Bien plus, les musiciens de l’orchestre ont leurs qualités et leurs défauts tout comme les chanteurs, et souvent tel passage gagne à une légère modification, ou même à une mutation, à une sorte de virement que l’art ne saurait condamner, au contraire ; un seul exemple pour preuve : lors des répétitions générales d’Hamlet à l’Opéra de Paris, le solo de cor du prélude de l’Esplanade dut être transporté des notes indécises du corniste à celles plus sûres du trombone. Eh bien ! à l’opéra de Vienne, le fait contraire s’est produit. Le chef d’orchestre se trouvait fort embarrassé de son solo de trombone et me remercia de lui indiquer la première version qu’il s’empressa d’adopter, ayant un excellent corniste à sa disposition.

Ce n’est là qu’un exemple des nombreuses modifications auxquelles est généralement appelée cette œuvre en passant des scènes françaises sur les scènes étrangères, où le fil de la tradition se perd et se trouve même forcément rompu : 1° par des moyens d’exécution qui ne sont plus les mêmes ; 2° par d’importantes modifications résultant de la traduction ; 3° enfin par de trop nombreuses coupures, qui s’expliquent par le temps plus restreint consacré à l’audition des œuvres lyriques en Allemagne et en Angleterre.

Ces pages supprimées en l’absence de l’auteur sont souvent arrachées aux plus belles parties de son œuvre, parce qu’on les juge moins appropriées au goût du public spécial appelé à entendre une partition nouvelle. Ainsi, loin de ménager des surprises aux auditeurs, de façonner leur goût à de nouvelles impressions, on leur sert nos opéras à l’allemande, à l’anglaise ou à l’italienne.