Dossier : Documentation : 1890

1890 Sarah Bernhardt à la Porte-Saint-Martin. — Tournée Jeanne d’Arc.

Le Figaro, 13 novembre 1889

Extrait du Courrier des théâtres.

Lien : Gallica

Après Jeanne d’Arc à la Porte-Saint-Martin, Mme Sarah Bernhardt compte créer le principal, rôle dans Anna Fœderowna, drame nouveau de nos confrères Armand Silvestre et Georges Maillard, emprunté à un des épisodes les plus émouvants de l’histoire de Russie et spécialement écrit pour elle.

Le Gaulois, 1er décembre 1889

Article d’Yveling Rambaud.

Lien : Gallica

Jeanne d’Arc et Gounod

J’entrai un jour chez un homme qui a beaucoup vécu, beaucoup fait et beaucoup souffert. Il tenait à la main un livre qu’il venait de fermer et semblait plongé dans un rêve ; je vis, non sans surprise, que ses yeux étaient pleins de larmes. Enfin, revenant à lui-même :

— Elle est donc morte ! dit-il.

— Qui ?

— La pauvre Jeanne d’Arc.

Telle est la force de cette histoire, telle sa tyrannie sur le cœur, sa puissance pour arracher des larmes. Bien dite ou mal contée, que le lecteur soit jeune ou vieux, qu’il soit, tant qu’il voudra, affermi par l’expérience, endurci par la vie, elle le fera pleurer. Hommes, n’en rougissez pas, et ne vous cachez pas d’être hommes. Ici, la cause est belle. Nul deuil récent, nul événement personnel n’a droit d’émouvoir davantage un bon et digne cœur. [Jules Michelet, Jeanne d’Arc (1853), Introduction.]

Jules Michelet a raison : Jeanne d’Arc exerce une si mystérieuse fascination que, peu importe, quand on la met en scène, qui la met en scène.

Il semble que, pour parler de cette étrange créature, il faudrait être un Shakespeare. Eh bien ! non, un poète d’un fort ordinaire talent peut s’attaquer à ce sujet écrasant. Il nous intéressera toujours.

Nous verrons bientôt Jeanne d’Arc à la Porte-Saint-Martin. Jeanne apparaîtra sous les traits de Sarah Bernhardt, parmi les vers de M. Jules Barbier et l’envolée des mélodies de Gounod. Incarner la vierge de Vaucouleurs, quel rêve pour une tragédienne fouettée de hautes ambitions ! Il y a longtemps que Sarah caressait ce rêve : dix ans !

Comment se fait-il que la Porte-Saint-Martin soit prête à montrer Jeanne d’Arc sur ses planches ? Un hasard capricieux, un tout petit point de départ détermina cet événement. L’anecdote est assez bizarre pour valoir qu’on la conte.

Il y a quelque temps, un de nos confrères reçut une lettre d’une dame de ses amies, appartenant au meilleur monde, laquelle lettre disait en substance :

Ne pourriez-vous pas, vous qui connaissez Mme Sarah Bernhardt, dire à cette grande artiste que beaucoup de femmes et de jeunes filles voudraient l’applaudir, mais que le genre des pièces qu’elle joue leur interdit d’aller au théâtre, témoin de ses triomphes ? C’est une fatalité ! elle joue tantôt une reine vicieuse, tantôt une gourgandine quelconque, tantôt une bourgeoise ou une grande dame d’une moralité suspecte. Pourquoi ne jouerait-elle pas Jeanne d’Arc ? Bien des mères iraient l’applaudir, et de grand cœur.

Le journaliste se contenta d’envoyer la mettre à Sarah. La tragédienne fût touchée de la requête qui lui était adressée par ricochet.

— Mais, répondit-elle, voilà dix ans que je caresse ce projet de jouer Jeanne d’Arc ; voilà dix ans que je le veux. Et il est temps. Dans trois ans, je serai trop vieille. Songez que je suis grand-mère [le 20 mai 1889 était née Simone, la première fille de son fils Maurice]. J’ai lu et relu toutes les Jeanne d’Arc existantes. Je me suis arrêtée à celle de Barbier.

Voilà comment la Porte-Saint-Martin fut amenée à monter, pour les fêtes de Noël, cet ouvrage qui, malgré sa grande simplicité, comporte un déploiement de mise en scène peu commun. Le titre est changé. Il est ainsi libellé : Jeanne d’Arc, drame-légende en trois parties.

Ces trois parties pourraient s’appeler : la Mission, le Triomphe, la Mort. Dans la première, Domrémy, la vision ; dans la seconde, Orléans, Reims, le sacre ; dans la troisième, Rouen, la prison, le bûcher.

L’illustre musicien qui doit écrire les mélodies de Jeanne d’Arc est le même qui, avant-hier soir, triomphait avec Mireille. Hier matin, je voulais entendre le maître si éloquent, si enthousiaste, raconter quelque impression sur l’héroïne humaine de l’amoureuse légende de Provence ou sur l’héroïne surhumaine de la grande légende de France.

Il y avait dans la maison une consigne sévère, qui, heureusement, fut levée pour le visiteur.

— Mon mari, me dit Mme Gounod, est en ce moment en grande conférence avec M. Duquesnel [directeur du théâtre] et le chef d’orchestre de la Porte-Saint-Martin ; il s’agit de la Jeanne d’Arc de Jules Barbier. Voulez-vous l’attendre un instant ?

Au même moment, Gounod apparut, très affairé, la figure éclairée d’un heureux sourire.

— Venez vite !

Duquesnel me fait voir la maquette du nouveau tableau de Jeanne d’Arc. C’est une véritable merveille.

J’étais dans la place.

Un domestique tenait à contre-jour le petit décor, planté dans son frêle cartonnage, un véritable chef-d’œuvre de Lavastre : la cathédrale de Reims. Un premier plan, destiné à l’action, et les plans suivants, réservés au chœur, au maître-autel, aux chapelles latérales, aperçues dans des profondeurs, s’étendant à des distances inouïes et éclairées par des verrières éblouissantes.

— Est-ce superbe, mes amis ! disait Gounod tout transporté. Quel silence dans ce vaisseau grandiose !

Et se tournant vers M. Duquesnel, il le complimentait en termes enthousiastes.

— Vous voulez parler de moi, me dit-il, eh bien ! mais voilà une occasion superbe. Ne nous occupons cas de Mireille, parlons de Jeanne d’Arc. Écoutez ! M. Duquesnel va me lire le quatrième tableau, et nous allons régler ensuite les endroits où doit figurer ma musique.

Ce quatrième tableau est celui de l’Église. Le rideau se lève sur un chœur qui précède la marche triomphale. C’est un Veni creator écrit en plain-chant.

Gounod plaqua un accord sur le clavier qui fait partie de son bureau, et, de sa belle voix pénétrante, entonna le chant religieux. Sa tête se promène, jetée en arrière, les yeux levés vers les poutres du plafond de l’atelier ; il évoquait en nous l’image d’un moine du moyen âge. Une chaleur mystique passait dans sa voix persuasive et émue.

— Oui, mon ami, c’est du plain-chant, sans un renversement d’accords, rien qu’avec les fondamentales ! Et ceci, chanté simplement par quarante voix de femmes remplaçant des voix d’enfants du chœur, sera d’un grand effet au milieu de décor magnifique que vous venez de voir.

M. Duquesnel, assis sur un fauteuil en face, lut le manuscrit.

— Après la marche, dit Gounod, l’archevêque procède au sacre du Roi ; pendant qu’il boucle la cuirasse et met les étriers de Charles VII ; Jeanne d’Arc s’avance et récite cinq strophes en a parte. C’est là que se place la musique d’orchestre qui doit suivre, accompagner le débit de Sarah Bernhardt. Donnez-moi le manuscrit que je les lise à mon tour.

Et il commence :

Enfin la France existe et ma tâche est remplie !

Après la première strophe, où Jeanne ne pense qu’au triomphe, on entend la voix grave de l’archevêque, qui psalmodie Gloria in excelcis… Gloria in excelcis, disent en répons, dans un murmure nombreux et lointain, les assistants, parmi lesquels figurent dans leur stalle, d’un côté, les évêques, crossés et mitres, de l’autre, les princes et les pairs du royaume.

À la seconde strophe, Jeanne est subitement devenue craintive : elle n’entend plus les voix du Ciel !

Deo gratias, répète l’archevêque. Deo gratias, reprennent les fidèles d’une voix sourde qui va s’éteignant sous la profondeur des arceaux.

Jeanne fait un retour vers sa cabane de Domrémy, elle songe aux jours heureux, se prend à regretter les lis de son jardin et les oiselets qui chantaient à sa fenêtre. C’est la troisième strophe.

Dans la quatrième, elle demande à Dieu la force et le temps de terminer son œuvre.

Mais, dans une vision, elle aperçoit l’horrible bûcher qui doit brûler vif son corps servant de spectacle aux Judas haineux et aux Pilates qui n’osent la défendre.

Après ces strophes, la musique cesse. Jeanne remonte la scène ; l’archevêque vient de placer la couronne royale sur le front de Charles VII. Elle va se prosterner devant lui.

Alors, le prélat, d’une voix forte, s’écrie : Viva rex in æternum !

Viva rex ! répond par trois fois la foule, et le chœur entonne un noël, que Gounod vient de terminer.

Mais pendant que Duquesnel lisait ce tableau, que j’esquisse au hasard de la mémoire, Gounod, comme illuminé, écoutait religieusement.

— Oui, je vois bien la musique à faire : il faut que la musique, dans ce cas, soit la servante de la situation, Ecce ancilla Domini, comme dit la salutation angélique. Il faut que ces strophes soient répétées par Sarah Bernhardt dans une sorte d’atmosphère chantante : ça doit être léger comme une mousseline. L’orchestre se sera petit, la mélodie ne sera pas devant Jeanne, mais derrière elle.

Et le maître resta absorbé un instant.

Ce fut le chef d’orchestre qui le rappela aux réalités de ce monde, en lui demandant quelques détails sur la place qui devait être réservée à quelques morceaux.

Car ne faut-il pas toujours que l’artiste sorte de son rêve pour se mettre à le réaliser !

Le Figaro, 2 décembre 1889

Extrait du Courrier des théâtres.

Lien : Gallica

Nouvelles du théâtre de la Porte-Saint-Martin. — On fait le possible pour que la première représentation de Jeanne d’Arc, le drame-légende de Jules Barbier, puisse être donnée dans le courant de décembre.

Il y a, en effet, grand intérêt à arriver avant la fin de l’année, car la première semaine de janvier, avec ses soirées et ses matinées, produira, à elle seule, certainement une centaine de mille francs de recettes : — Jeanne d’Arc est, avant tout, la pièce de la jeunesse, à qui elle plaît par son côté national et héroïque, et ce serait vraiment dommage de ne pas lui en donner le régal pendant les congés du jour de l’an.

Sarah Bernhardt est très éprise du rôle de Jeanne, qui convient merveilleusement à ses qualités, et dont elle fera, à coup sûr, une de ses plus belles créations ; elle répète avec beaucoup d’ardeur : la première arrivée, elle part la dernière, ou plutôt, pour ainsi dire, elle ne quitte pas le théâtre. Les répétitions ne finissant que vers six heures, elle n’a que le temps de dîner légèrement, dans sa loge, et de s’habiller ensuite, afin d’être en scène à huit heures, pour le premier acte de Théodora.

Aussi, dans ces conditions, le travail des répétitions est très avancé, et l’on serait prêt rapidement, n’était le côté matériel de la mise en scène qui est considérable et demande encore un grand effort de travail. Six grands décors avec transformations et plus de cinq cents costumes, cela ne s’improvise pas.

D’autre part, on sait que la Jeanne d’Arc de Barbier est appuyée d’une partie musicale importante, à la manière des drames lyriques (Egmont et Struensée, par exemple). La pièce ayant subi de nombreux changements, par suite, la musique a besoin, elle aussi, d’être remaniée et mise au point. C’est le travail dont s’occupe en ce moment Charles Gounod, l’auteur de la partition. Le maître doit, en outre, écrire tout exprès deux musiques de scène, destinées à accompagner des stances dites par Sarah Bernhardt, et composer la partition d’un tableau tout entier (le Sacre de Charles VII), qui est nouveau venu dans le drame — tableau presque exclusivement musical et qui comprend un chœur de plain-chant, un chœur de triomphe à toutes voix et une musique de scène qui soutient l’acte entier.

Le Gaulois, 4 décembre 1889

Interview de Sarah Bernhardt par Yveling Rambaud.

Lien : Gallica

Chez Mme Sarah Bernhardt,

à propos de Jeanne d’Arc

— Ah ! vous voilà ! me dit la tragédienne, au moment où j’entrais dans sa loge. Je m’attendais à votre visite, après l’article que vous avez publié dans le Gaulois, à propos de ma reprise de Jeanne d’Arc. Que voulez-vous de moi ?

— Causer avec vous de l’héroïne et tenir de votre bouche la façon dont vous la comprenez.

— Ce n’est pas un examen, je suppose, mais mon impression que vous me demandez ? Eh bien, la voici :

Je suis, depuis longtemps, vous l’avez dit du reste, éprise du personnage de Jeanne d’Arc. J’ai eu, en effet, l’obsession de cette grande et superbe figure de notre histoire. Après avoir lu Michelet, Henri Martin, Lamartine, j’ai cherché tout ce qui avait été écrit pour le théâtre : la tragédie de Pierre Dumesnil [Jeanne d’Arc ou la France sauvée, 1818, poème en douze chants], la trilogie de Soumet [Jeanne d’Arc, trilogie nationale dédiée à la France, 1846], le superbe drame de Schiller [Die Jungfrau von Orléans, 1801] et la pièce de d’Avrigny [Jeanne d’Arc à Rouen, 1819, tragédie en cinq actes, en vers, jouée au Théâtre-Français, il y a plus de cinquante ans ; enfin, j’ai choisi, au milieu d’œuvres inédites qu’on m’a proposées depuis, l’œuvre de M. Jules Barbier.

Sa Jeanne d’Arc me semble mieux taillée pour la scène française, où l’œuvre magistrale de Schiller n’aurait trouvé que peu de partisans.

— Alors, vous mettez la pièce de Jules Barbier au-dessus des autres ?

— Ne me faites pas dire ce, que je ne dis, pas, et surtout, ne prenez pas, dans mes paroles, texte à une critique désobligeante pour le poète français.

Sa pièce se tient et rentre dans les conditions exigées, à tort ou à raison, par le théâtre en France. Il s’est inspiré, d’ailleurs, beaucoup du poète allemand. Ce qu’il a fait, c’est une suite de situations représentant la grande Jeanne d’Arc sous les jours les plus différents. Malheureusement, il ne nous l’a pas donnée sous tous ses aspects. Pour ma part, je regrette que nous n’ayons pas cette scène merveilleuse où Jeanne, la simple fille de Vaucouleurs, tient en échec toute la casuistique, la science chicanière des docteurs en théologie réunis pour l’outrager et dans le but de la confondre. Ses réponses sont merveilleuses !

Jeanne est tantôt d’une naïveté sublime, tantôt ironique et même enjouée. Son à-propos, son sang-froid, jetaient dans le désarroi ses juges, que la logique imprévue de la pauvre femme réduisait à l’aveu tacite de leur impuissance.

Oui, j’aurais voulu cette scène et, dans mon esprit, je l’avais pour ainsi dire préparée.

Je me suis, en somme, imprégnée, pour ainsi dire, de la vie de l’héroïne en lisant tout ce qui a été imprimé sur elle.

— Au point de vue physique et du costume, avez-vous des idées arrêtées ?

— Absolument ; je sais par les documents que Jeanne était maigre et élancée — rien de la paysanne : elle l’était beaucoup moins, dans sa structure, que la Marguerite robuste imaginée par Goethe, et qu’Ary Scheffer a faite émaciée. J’ai visé à une restitution archaïque. Ma Jeanne, à moi, est une sainte de vitrail — elle est illuminée, visionnaire et agit sous l’impulsion d’une volonté exhérente de la science.

Dans les nimbes de son mysticisme, il y a une suggestion, un cas d’hypnotisme — c’est mon humble avis que je vous donne — qui peut et doit être d’un effet certain au théâtre s’il est rendu sincèrement, surtout à notre époque où la science daigne mettre le pied dans le domaine du merveilleux.

— Vous y croyez donc, vous aussi, au merveilleux ?

— Comment n’y croirais-je pas ? J’ai eu tant de constatations dans ma vie de ce qu’on n’explique pas, mais qu’on est obligé de reconnaître, que j’ai bien dû me rendre à l’évidence. Tenez, un exemple entre dix. Je pars pour l’Amérique ; c’est mon premier voyage. J’étais, depuis le troisième jour, installée dans l’hôtel, à New-York, lorsqu’une nuit je me réveille en sursaut, chassant un rêve épouvantable.

Je réveille Mme Guérard, qui couchait dans ma chambre. Ma chère amie, lui dis-je ; je suis au supplice ; je viens de voir mon pauvre fils, mordu par des chiens enragés. C’est épouvantable, dites-moi que je suis hallucinée, que ce n’est pas vrai !

À la premiers heure, le lendemain, j’envoyai une dépêche à mon enfant, qui me répondit télégraphiquement : Ne t’inquiète pas, les deux chiens ont été abattus ; la morsure que j’ai au bras est sans gravité.

Je pourrais multiplier à l’infini ces exemples. Oh oui, il y a des choses qui ne sont pas le résultat du simple hasard.

En attendant, je pioche mon rôle, que j’aime tel qu’il est. J’espère que cette nouvelle création, tant désirée, correspondra aux efforts et aux recherches que je m’impose, pour donner au superbe et exquis personnage de Jeanne d’Arc une interprétation digne de cette patriotique figure.

À ce moment, on vint avertir Mme Sarah Bernhardt que la répétition allait commencer.

Vert-Vert, 22 décembre 1889

Extrait des Nouvelles. Dernière de Théodora.

Lien : Retronews

Théodora n’aura plus que deux représentations, au théâtre de la Porte-Saint-Martin, et Jeanne d’Arc, le drame-légende de Jules Barbier pourra être joué pendant la semaine du jour de l’An.

Nous pouvons même annoncer, dès maintenant, que Jeanne d’Arc sera donnée en matinée les jeudi 2, samedi 4 et dimanche 5 janvier 1890.

Vert-Vert, 27 décembre 1889

Extrait des Nouvelles.

Lien : Retronews

Au théâtre de la Porte-Saint-Martin, on fait relâche, on répète généralement Jeanne d’Arc depuis lundi denier, et on annonce la première représentation pour lundi 30, sans remise.

Il reste à régler le quatrième tableau, celui du Sacre de Charles VII, qui comporte une mise en scène très importante, — ce tableau, qui ne dure pas plus de dix à douze minutes, occupe une figuration de plus de deux cents personnages, représentant les pairs du royaume, les chapitres de Reims et de Saint-Denis, les pages, hérauts d’armes, dames d’honneur.

Le décor, exécuté par J.-B. Lavastre et Carpezat, donne la reproduction exacte de la cathédrale de Reims, le jour du sacre du roi de France. Il absorbe le théâtre dans toute sa largeur et dans toute sa profondeur.

La scène est coupée en deux parties : la première occupée par l’autel du sacre et le chœur de la cathédrale où s’accomplit la cérémonie.

L’arrière-plan est occupé par les chapelles du fond éclairées par des verrières de couleur. L’effet est, dit-on, très curieux et tout à fait nouveau au théâtre.

À dater de demain, c’est Gounod qui va suivre les répétitions musicales de l’orchestre et des chœurs, pour faire les raccords du mélodrame.

Jeanne d’Arc sera jouée en matinée, pendant la semaine du jour de l’an, les jeudi 2, samedi 4 et dimanche 5 janvier.

Vert-Vert, 31 décembre 1889

Extrait des Nouvelles.

Lien : Retronews

On a fait courir le bruit que Sarah Bernhardt était souffrante ; il n’en est rien, jamais la grande artiste ne s’est jamais mieux portée ; mais, un peu fatiguée par une série de cent vingt représentations consécutives, elle a demandé à prendre vingt-quatre heures de repos nécessaire ; après quoi, elle s’est remise avec une ardeur sans pareille aux répétitions de Jeanne d’Arc — et l’on peut dire que jamais rôle n’a paru lui plaire davantage ; — si même nous en croyons les bruits du théâtre, ce sera, pour elle, l’occasion d’une création tout à fait remarquable.

Il est fâcheux que les complications de mise en scène aient nécessité ce retard de quatre jours, qui est une très grosse perte pour la direction ; mais on ne veut passer qu’avec une pièce tout à fait au point et montée avec une absolue perfection de détails. Or, Jeanne d’Arc est la pièce à mise en scène la plus considérable qui ait été montée à la Porte-Saint-Martin, depuis dix ans — et cette mise en scène se trouve encore compliquée par la partie musicale, qui a nécessité la formation de chœurs et d’orchestres comprenant 140 exécutants.

Quant à la première représentation de Jeanne d’Arc, elle est définitivement fixée, et sans remise cette fois, à vendredi prochain, 3 janvier.

La répétition générale se fera le jeudi 2.

Malgré cela, Jeanne d’Arc sera jouée, quand même, en matinée, deux fois dans la semaine du jour de l’an, le samedi 4 et le dimanche 5 janvier.

Nous venons d’apprendre à la dernière heure que la répétition de Jeanne d’Arc, qui avait eu lieu hier soir à la Porte-Saint-Martin, a été signalée par un déplorable accident.

Au moment où l’héroïne — Mme Sarah Bernhardt — est attachée sur le bûcher, les machinistes qui se trouvaient sous la scène ont allumé tout d’un coup les feux de Bengale destinés à simuler l’embrasement final.

Une fumée acre, épaisse et étouffante se répandit aussitôt autour d’eux et monta jusqu’à l’artiste, qui, menacée d’asphyxie, se mit à pousser des cris d’appel. On put heureusement la détacher à temps, et quelques soins, prodigués habilement, la ranimèrent bientôt.

Mais il n’en fut pas de même des deux machinistes, dont l’un a payé de sa vie son imprudence et dont l’autre est dans un état désespéré.

Le Temps, 31 décembre 1889

Extrait des Spectacles et concerts. Accident d’électricité.

Lien : Gallica

Quelques-uns de nos confrères ont beaucoup exagéré l’importance d’un accident arrivé hier à la Porte-Saint-Martin, pendant une répétition de Jeanne d’Arc. Le bruit avait couru que Mme Sarah Bernhardt avait failli être brûlée vive sur son bûcher, qu’elle avait été suffoquée par des torrents de fumée, qu’il avait fallu l’emporter sans connaissance et que deux machinistes avaient été asphyxiés. Rien de tout cela n’est vrai. Voici l’accident ramené à ses véritables proportions : le chef des accessoires, Saclier, était placé sous ce bûcher et chargé de produire les flammes à l’aide de lycopode et de suc de lait, selon le procédé bien connu pour imiter les éclairs au théâtre. Pour ne pas se déranger trop souvent, il avait placé à côté des récipients en fer blanc un seau contenant ces matières. La flamme ayant atteint ce seau, tout s’est enflammé d’un coup, projetant une vive lueur et un nuage de fumée, comme un tas de poudre auquel on met le feu. Saclier a eu la figure littéralement flambée comme un poulet ; barbe, cheveux, sourcils ont été grillés. Mme Sarah Bernhardt n’a couru aucun danger et n’a éprouvé aucune alarme. Elle est descendue du bûcher très tranquillement et a donné elle-même les premiers soins à l’imprudent chef des accessoires, qui a été ensuite transporté à l’hôpital dans une voiture des ambulances urbaines. Son état n’inspire, du reste, aucune inquiétude.

Le Figaro, 2 janvier 1890

Entretien avec Sarah Bernhardt à la veille de la première à sensation.

Lien : Gallica

À propos de Jeanne d’Arc. — Une visite à Sarah Bernhardt.

Jeanne d’Arc, drame-légende de Jules Barbier, chœurs et musique de scène de Charles Gounod, avec Sarah Bernhardt — comme principale interprète — certes voilà un beau programme et une véritable curiosité artistique ! Un jour, à peine, nous sépare de la représentation, et il nous a paru intéressant, à la veille de cette première à sensation, de causer avec la célèbre tragédienne, de lui demander ce qu’elle pense de son rôle, comment elle comprend la figure de notre héroïne nationale, comment elle s’y incarnera, et nous nous sommes dirigé vers la demeure de Théodora.

Celle qui était, hier encore, l’Impératrice ce Byzance, occupe, boulevard Pereire, 58, un petit hôtel confortable construit par Cantin, l’ancien directeur des Folies et des Bouffes, le propre père de la Fille de madame Angot — laquelle, par parenthèse, en fille bien apprise, a largement doté son père, ce qui lui permet de bâtir des hôtels et d’avoir pignon sur rue.

Je sonne, on m’ouvre, et je pénètre sous la voûte, où je suis, tout d’abord, accueilli par les familiers de la maison, Tosco et Capitaine, deux admirables épagneuls écossais, de haute taille.

Tosco, dont la robe est d’un jaune fulgurant et tout à fait immaculée, s’approche lentement de moi, me fixe avec ses yeux d’or, me flaire dédaigneusement, et s’en va, témoignant ainsi du mépris que je lui inspire, et me faisant comprendre par sa froideur qu’il m’a assez vu.

Tout autre est Capitaine, un aimable chien, à la robe d’un noir soyeux, il s’approche de moi amicalement, me regarde avec ses grands yeux de gazelle, me caresse et agite gaiement ce panache, qu’un philosophe, ami des chiens, a appelé le balancier de leur cœur. Il me témoignera sa joie de me voir et m’exprime, par une pantomime vive et animée, que la maison est hospitalière et que je vais y être le bienvenu.

Capitaine ne m’a pas trompé, je fais passer ma carte et l’on m’introduit en me faisant passer à travers une grande portière mexicaine, faite de lianes entre-mêlées de verroterie, dans le hall où Théodora tient ses assises.

— Vous vous doutez, lui dis-je, du motif qui m’amène ?

— Parfaitement, point n’est besoin d’être sorcière pour deviner que vous allée me parler de Jeanne d’Arc.

— J’aime mieux l’avouer tout de suite. Permettez-moi, d’abord, une question indiscrète : Qu’y a-t-il de vrai dans le dire d’un de nos confrères, qui a prétendu que c’est à la suite d’une lettre à lui adressée par une dame du monde, une mère de famille, lettre qu’il vous a transmise, que vous avez pris la résolution de jouer Jeanne d’Arc ?

— Il y a du vrai dans ce que vous dites, mais ce n’est pas tout à fait ainsi que se sont passées les choses au mois d’août dernier, alors que j’étais à la campagne, au repos

— vous souriez, et ces mots au repos

vous étonnent dans ma bouche ; ils m’étonnent encore plus que vous, croyez-le bien — au mois d’août, dis-je, un de vos confrères, qui est fort de mes amis, me transmit, en effet, la lettre d’une très aimable femme, une mère de famille qui, paraît-il, a trois enfants, deux filles et un fils — trois tourments, pour elle toute seule, la gourmande ! — Ma correspondante se plaignait que ses enfants n’avaient jamais pu me voir jouer, parce que mon répertoire se composait de pièce un peu trop… comment dire cela ? un peu trop vives. Pourquoi, ajoutait-elle, Sarah Bernhardt ne joue-t-elle pas, ne fût-ce que par exception, une pièce que tout le monde pourrait voir

et où nous pourrions mener nos enfants, qui voudraient bien la connaître et l’applaudir ?… Je passe toute les formules laudatives que voue devinez ; — quand on écrit aux artistes ou pour les artistes, on a l’habitude d’employer ce que les Chinois appellent l’encre d’or. — Des lettres du genre de celle-ci, vous supposez bien que j’en ai reçu des centaines et depuis bien des années ; j’en pourrais tapisser une chambre entière, comme fit jadis je ne sais plus quel bon abbé, avec les assignats de la première République.

Au fond, j’étais bien un peu de l’avis de la brave dame ; car, je sais qu’il y a, en effet, un certain public que mon répertoire n’attire pas, qui voudrait bien me connaître, et que vraiment je connais trop peu — tout cela n’avait rien de bien nouveau pour moi. Mais, où la lettre tombait à pic — comme nous disons, dans notre langue familière, — et faisait vibrer les notes plus sensibles du clavier, c’est quand elle ajoutait : Pourquoi Sarah Bernhardt ne joue-t-elle pas une Jeanne d’Arc ? — Or, il y a plus de dix ans que je suis hantée par ce désir. Oui, le croiriez-vous, il y a plus de dix ans que la figure de la grande héroïne française, de la grande sainte nationale me fascine et m’attire. Je l’ai étudiée sans cesse et l’étudie toujours. Il me semble qu’elle me possède bien, et que c’est une des créations les plus complètes que je pourrais faire, au moins y apporterais-je toute ma volonté de femme et tout mon cœur d’artiste.

Inutile de vous dire que j’ai lu et relu, avec passion, tout ce qui a été publié sur Jeanne d’Arc, soit en France, soit à l’étranger et, dernièrement encore, j’ai poussé la conscience jusqu’à me faire traduire la thèse d’un certain docteur allemand, un monsieur très grognon, qui voudrait bien nous prouver que Jeanne d’Arc n’a jamais existé ! — Dire que, dans quelques centaines d’années, il se trouvera certainement un docteur, — encore plus docteur que celui-là, pour prouver que Napoléon Ier, lui aussi, n’a jamais existé, et que l’armée française a été culbutée à Wagram !

Une fois qu’il a été décidé, en principe, que nous jouerions Jeanne d’Arc, il a fallu choisir et il nous a paru, à mon directeur et à moi, que le drame de Jules Barbier était celui qui pouvait nous convenir le mieux : d’abord, il est théâtral, et, l’on y sent la main d’un ouvrier habile qui sait pétrir la pâte, — puis l’auteur suit, pas à pas, la légende historique, et n’est-ce pas ce qu’on doit doit, alors qu’on traite un pareil sujet ? Ajouter est inutile, nuisible même, à mon gré du moins, car il me semble que ce que le spectateur demande, avant tout, c’est qu’on lui présente la grande héroïne, sous ses différents aspects, qu’on le fasse assister aux phases diverses de sa vie, qu’en un mot on matérialise pour lui l’idéal légendaire — la figure est trop connue, trop populaire, pour qu’il soit nécessaire de l’enluminer de couleurs inutiles, et d’ajouter quoi que ce soit au récit de l’aventure ; celle-ci est si dramatique par elle-même que la fable nouvelle, quelle que soit celle qu’on pourrait imaginer, serait toujours au-dessous de la réalité.

Un exemple entre autres ; il y a, dans le drame de Barbier, un tableau qui est, à lui seul, une trouvaille, c’est celui de la prison, où on nous montre Jeanne aux prises avec ses accusateurs. C’est un effet considérable, et savez-vous pourquoi ? C’est parce que l’auteur a recueilli pieusement toutes les réponses de la Pucelle qui nous ont été transmises par les chroniques, et que ce n’est plus lui qui fait parler Jeanne, mais bien Jeanne qui parle elle-même. Et il y a là un tel accent de vérité et des élans tellement sublimes, que je défie qu’on puisse entendre la scène avec Warwick, sans éprouver un serrement de cœur et une émotion véritable. Quant à moi, je ne saurais la jouer sans me sentir monter les larmes aux yeux.

Ajoutez que le poème de Barbier se trouve soutenu de la musique de Gounod qui s’adapte admirablement aux situations, et nous donne un exemple, presque unique à la scène française, du drame lyrique, tel que, le comprennent les Allemands, ce qui est une des plus belles formes de l’art-dramatique.

— Lorsqu’il a été décidé que vous joueriez la Jeanne d’Arc de Barbier, est-ce vous qui avez annoncé la bonne nouvelle à l’auteur ?

— Certes. J’ai prié mon directeur et ami de me laisser cette joie. J’aime beaucoup Barbier, que je tiens pour un homme de talent — talent dépensé peut-être un peu en monnaie, il a tant produit ! — Puis c’est un très galant homme envers lequel j’ai été heureuse de pouvoir acquitter une dette contractée jadis, à l’époque où je gagnais cent francs par mois ; Barbier est le premier auteur qui ait osé me confier un rôle — c’était dans une petite pièce en deux actes, la Loterie du Mariage — vrai, ça n’était pas méchant, et je ne crois pas que cela ait contribué à renverser l’empire ; mais enfin ç’a été ma première création, et cela ne s’oublie pas.

— Est-ce que la pièce et la partition ont subi, ainsi qu’on l’a dit, de grandes modifications ?

— Oui, le drame a été très resserré, l’auteur a voulu en faire comme une synthèse de la vie de Jeanne d’Arc ; il a divisé son œuvre en trois parties : la Mission, le Triomphe, le Martyre, qui résument, à traits rapides, l’étonnante légende de la Pucelle.

— Pour la partition, Gounod s’est modelé sur le drame, et a supprimé tout ce qui pouvait donner une allure d’opéra, en renforçant et augmentant, au contraire, tout ce qui était musique de scène et mélodrame.

Il y a même deux tableaux qui sont simplement de mise en scène, où la musique est ininterrompue et accompagne l’action, qui est toute mimique : ce sont les IVe et VIe — le Sacre de Charles VII, dans la cathédrale de Reims, et le Bûcher, sur la place du Vieux-Marché, à Rouen. — Ce sont deux tableaux muets, comme il y en avait jadis dans les Mystères, et le drame de Barbier est précisément une sorte de Mystère, c’est ainsi qu’il faut le l’accepter et le comprendre.

Maintenant, si vous voulez savoir pourquoi ce rôle de Jeanne d’Arc me plaît et m’attire, je vais vous le dire : Je suis un peu chauvine, on n’est pas parfaite, n’est-ce pas ? — j’adore mon pays, et pour moi Jeanne en est comme la personnification la plus pure — je vous assure qu’il faut s’être trouvé de l’autre côté du monde pour savoir combien on l’aime ce vieux coin de la terre qui s’appelle la France, cette chère patrie qu’on n’emporte pas à la semelle de ses bottines, mais qui est toujours là, bien vivante, dans le fond du cœur. — Tous les peuples ont leurs héros, mais ils ressemblent tous les uns aux autres ; Jeanne d’Arc, elle, ne ressemble qu’à elle-même, et elle est à nous, à nous seuls ; c’est l’héroïne nationale, la sainte Française, et je ne sais pas une fleure plus belle, plus touchante, plus héroïque ; il faudrait n’être ni artiste, ni Française, pour ne pas se sentir, tout à la fois, attirée et effrayée par l’idée de représenter la grande inspirée, à laquelle nous avons dû le salut et l’existence même de notre patrie.

Et tenez, écoutez ceci, et dites-moi s’il n’y a pas là comme une consolation, comme un cri de suprême espérance ; je ne sais, quant à moi, rien de plus beau et de plus patriotique.

La tragédienne, s’étant levée, se mit alors à déclamer, de sa voix d’or, et avec une émotion réelle, la belle strophe du 5e tableau, qui n’est, en quelque sorte, que la paraphrase de la réponse de Jeanne à ses juges, alors qu’on lui annonça qu’elle allait être brûlée.

Quand elle eut terminé, dans un admirable élan de foi et d’enthousiasme, ses yeux étaient remplis de larmes.

— Bravo, lui dis-je, très ému moi-même, c’est admirable mais est-ce que vous pleurez pour tout de bon ?

Dame, me répondit-elle, si je veux vous émouvoir, il faut bien que moi-même… vous connaissez la formule.

— Encore question, et celle-ci sera la dernière, mais c’est aussi celle dont la réponse m’intéresse le plus. Comment comprenez-vous le personnage de Jeanne d’Arc, comment en voyez-vous la figure ?

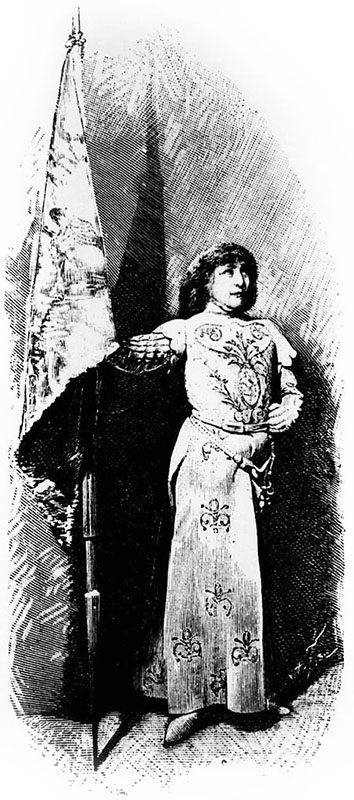

— Je ne suis ni philosophe, ni historien, je suis simplement artiste dramatique, et je n’ai à voir Jeanne d’Arc que sous l’aspect théâtral ; pour moi, c’est une figure mystérieuse, mais avant tout inspirée et mystique. C’est une sorte d’hallucinée, d’extatique qui va vers un but fatal, guidée par une volonté à laquelle elle ne résiste pas ; guerrière, elle a horreur du sang, et ne tire pas l’épée. C’est son étendard à la main qu’elle entraîne les soldats à la victoire. Puis, le but atteint, la mission divine accomplie, elle redevient femme, et la figure se transforme et retrouve ses côtés humains. Il me semble que Jeanne d’Arc est un personnage de mystère bien plutôt qu’une héroïne de drame, c’est ainsi que je la comprends d’ailleurs et m’efforce de la rendre, vous me direz si j’ai réussi… et maintenant, l’interrogatoire est-il terminé ? Êtes-vous satisfait ?

— Très satisfait. Il ne me reste qu’à vous remercier et à vous souhaiter un grand succès qui, d’ailleurs, n’est pas douteux. Donc, à demain, n’est-ce pas ?

— Oui, à demain.

En sortant, je retrouve, sous la voûte, Tosco et Capitaine — et l’accueil est le même au retour qu’à l’aller. — Tosco, dédaigneux, me regarde à peine, et s’éloigne avec mépris, il a flairé un s… de petit journaliste, et il est sans estime pour la presse. — Tout au contraire, Capitaine redouble de courtoisie, il grogne amicalement, secoue son panache, m’accompagne jusqu’à la porte de sortie, et frotte contre mes mains son museau de velours noir, en m’assurant de sa considération la plus distinguée.

Lahire.

Vert-Vert, 3 janvier 1890

Extrait des Nouvelles. Générale.

Lien : Retronews

Au théâtre de la Porte-Saint-Martin, aujourd’hui, on répète généralement Jeanne d’Arc, dont la première représentation reste fixée à demain vendredi, sans remise ; mais, afin d’épargner aux artistes et au personnel une trop grande fatigue et une veille trop prolongée, il a été décidé que la répétition générale se ferait en deux fois, moitié dans la journée et moitié dans la soirée.

Il reste, en effet, beaucoup de détails à régler, et une répétition du soir, qui serait forcément prolongée très avant dans la nuit, eût peut-être rendu impossible la représentation de vendredi ; — par ce moyen, au contraire, il est certain que la première représentation sera donnée demain vendredi 3, — et la première matinée le lendemain, samedi 4 janvier.

Depuis les relâches. c’est Gounod qui fait répéter les chœurs et l’orchestre, dont il se montre très satisfait ; il avait même été question que le maître dût conduire à la première représentation ; mais il s’est récusé, à cause des mouvements de lumière nécessités par la mise en scène de la pièce ; il craint la fatigue des yeux, et a prié M. Louis Pister de conserver le bâton.

La pièce, telle qu’elle est aujourd’hui, durera régulièrement un peu moins de quatre heures, ce qui permettra de commencer tous les soirs à huit heures un quart ; les entractes seront serrés, autant que possible ; cependant, il y aura forcément un entracte de vingt minutes entre le troisième tableau (l’attaque des Tourelles) et le quatrième (le sacre de Charles VII), à cause des complications de ce dernier décor.

Le Figaro, 4 janvier 1890

Article de la rubrique Premières représentations, d’Auguste Vitu.

Lien : Gallica

Porte-Saint-Martin. — Reprise de Jeanne d’Arc, drame-légende en trois parties et six tableaux, par M. Jules Barbier, musique de M. Charles Gounod.

Quelle belle soirée ! Que d’émotions, que d’enthousiasme, soulevés à la fois par la splendeur inouïe du spectacle, par la puissance admirable d’une tragédienne de premier ordre, et, plus encore, par l’impression profonde que produit sur nos âmes la résurrection de cette légende de la vieille France et de la vaillante fille qui fut le porte-drapeau de la patrie ! Gesta Dei per Francos.

Au lendemain même de nos inoubliables revers, M. Jules Barbier fit paraître devant la nation encore frémissante la grande figure de Jeanne d’Arc, qui nous enseignait le courage et la foi, sources divines d’espérance et de relèvement pour la patrie en deuil.

Ce n’était pas la première œuvre dramatique que Jeanne d’Arc eût inspirée, car, depuis le Mystère d’Orléans, représenté antérieurement à 1440, c’est-à-dire du vivant même de Charles VII et de ses capitaines, et la Pucelle de Domrémy, par personnages avec chœurs et musique (1581), les annales du théâtre ont enregistré une douzaine de tragédies, les unes anonymes, une autre attribuée à La Mesnardière ou à Benserade, une troisième (en prose), par l’abbé d’Aubignac ; enfin, le présent siècle, irrévérencieusement oublieux des Dumolard et des Nancy, a gardé quelque souvenir de deux Jeanne d’Arc, l’une de d’Avrigny, jouée à la Comédie-Française en 1819, l’autre d’Alexandre Soumet, représentée à l’Odéon en 1825.

Quel que soit le mérite de ces deux dernières compositions, M. Jules Barbier s’est placé d’un bond très au-dessus d’elles, sinon par la forme, du moins par la conception générale, en rejoignant, par-dessus les siècles écoulés, les sources pures de l’histoire et de la légende, et en nous rendant Jeanne d’Arc sous les trois aspects que présenta sa vie terrestre, la bergère, la guerrière, la martyre.

En parlant de la première représentation (8 novembre 1873), je résumais ainsi le caractère général de l’œuvre :

Ce parti pris, que commandait la triple alliance de la poésie, de la musique et de la peinture décorative, rapproche l’œuvre de M. Jules Barbier d’un genre de composition aujourd’hui très oublié, je veux parier des mystères qui firent les délices de la France pendant tout le moyen âge et jusqu’au règne de Henri III. [Lire : Le Figaro, 11 novembre 1873]

Cette impression première fut partagée par les connaisseurs et entre autres par le très distingué directeur de l’Odéon d’alors, M. Félix Duquesnel, qui, à ce moment-là, préparait la luxueuse mise en scène de la Jeunesse de Louis XIV. Aussi, lorsque la présence d’une artiste exceptionnelle eut fait naître chez M. Duquesnel, devenu le directeur de la Porte-Saint-Martin, l’idée de reprendre la Jeanne d’Arc de Jules Barbier, le travail de remise à la scène fut-il dirigé, par l’accord unanime de l’acteur et du directeur, vers un resserrement, un abandon de tout épisode inutile, une concentration systématique, qui ne laissassent en lumière que les trois phases distinctes de la vie de Jeanne d’Arc. Pour tout dire, qu’on se figure un triptyque, tels qu’en peignaient les maîtres primitifs, et dont les trois panneaux représentent : la Mission, le Triomphe, le Martyre.

Pour donner à cette pensée la réalisation objective qui l’imposerait au public, il fallait au poète un collaborateur qui mit à sa disposition toutes les ressources de l’art décoratif et vestimental. M. Duquesnel avait déjà rêvé et exécuté bien des merveilles en ce genre ; cette fois, il s’est surpassé lui-même. Gounod, l’illustre compositeur, s’est associé avec joie à cette œuvre toute française, et il a écrit pour Jeanne d’Arc une partition, presque entièrement nouvelle, qui ne compte pas moins de seize numéros.

Il s’agit maintenant de retracer la marche de la pièce dans sa forme définitive.

Après une introduction d’un caractère champêtre où domine le hautbois, le rideau se lève sur la maison de Jeanne d’Arc ; la famille vient de terminer le repas du soir, et l’on voit passer sur la route, par une large baie d’où l’œil s’étend vers la campagne, une troupe de paysans, hommes, femmes et enfants ; chassés par la guerre, ils fuient devant l’envahisseur ; Jeanne prie son père de leur offrir un asile jusqu’au lendemain ; les pauvres gens acceptent avec joie et chantent le chœur des exilés : Nous fuyons la patrie !

, une sorte de lamentation biblique, super flumina Babylonis, d’une mélancolie grandiose. À ces accents plaintifs, l’âme de Jeanne d’Arc frémit et s’échappe au dehors en paroles ardentes ; secourir Orléans assiégé et délivrer la France du joug anglais, telles sont les pensées de la jeune fille. Elle inquiète ses parents, et Jacques d’Arc voudrait la détourner vers le mariage ; il laisse son neveu Thibaut déclarer son amour ; mais au premier mot, Jeanne l’arrête d’un geste décisif.

Hélas ! je n’aurais pas repoussé ton amour !

Et comme Thibaut la regarde avec une sorte d’effroi, Jeanne lui confie son secret ; depuis l’âge de treize ans, elle est assaillie par des voix, qui lui ordonnent de sauver la patrie ; l’archange saint Michel, sainte Marguerite et sainte Catherine ont commandé au nom du Seigneur : Va, fille de Dieu, va !

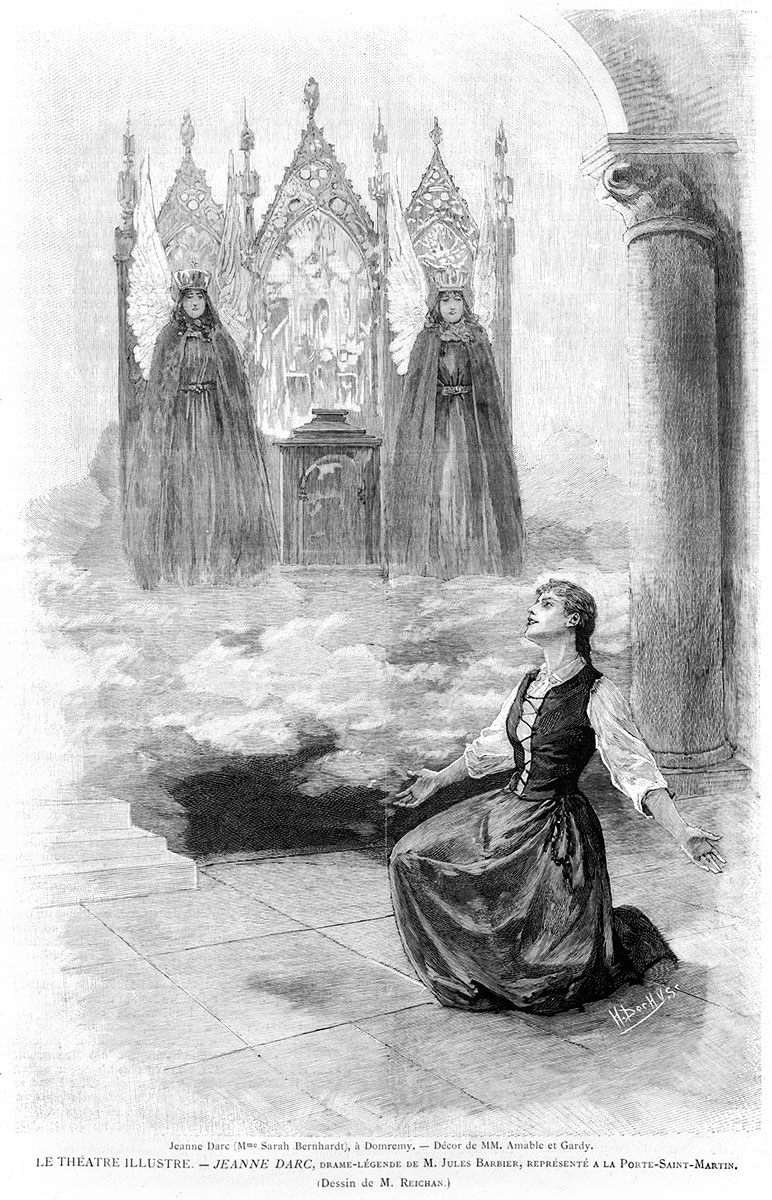

Thibaut est bien près de la croire folle ; mais un incident vient rompre l’entretien ; une fille du village est poursuivie par un soldat anglais jusque dans la chaumière ; Jeanne, se place entre eux, s’armant d’une faucille ; le reître tire son épée, mais au premier contact il se trouve désarmé. La bande de pillards qui s’était ruée sur Domrémy est chassée par les paysans, et Jeanne, demeurée seule, comprend que l’instant est venu pour elle d’obéir aux voix célestes. Ici se place l’admirable monologue, imité de Schiller, la meilleure page, à coup sûr, de sa médiocre tragédie. Au moment où elle s’agenouille et prononce ces quatre vers :

Seigneur Dieu tout-puissant, j’implore ta bonté !

Laisse, laisse ma vie en son obscurité,

Et daigne rejeter, par une marque insigne,

Ce fardeau si pesant sur une autre plus digne !

les rayons de la lune éclairent Jeanne d’une lumière de plus en plus vive, et bientôt les deux saintes apparaissent à ses yeux comme un gothique vitrail sur fond d’or ; leur voix s’accompagne d’un chœur invisible. Vainement Jeanne lutte contre les ordres d’en haut ; vaincue et désespérée elle s’éloigne en disant :

Dieu le veut ! Pardonnez, mon père, à votre Jeanne !

À vous désobéir c’est Dieu qui me condamne.

Au deuxième tableau, nous sommes à Chinon, au logis royal, dans l’appartement d’Iseult de Loré, la maîtresse de Charles VII, substituée par M. Jules Barbier à l’anachronique Agnès Sorel de sa première version. On annonce de toutes parts l’arrivée de Jeanne, la vierge de Domrémy, qui doit sauver la France ; entre l’incrédulité intéressée d’Iseult et du sire de Thouars, son complice, qui veulent maintenir le roi dans l’inaction pour le mieux asservir, et le brave La Hire, qui ne demande au contraire qu’à faire sentir aux Anglais le poids de sa lourde épée, Charles VII est perplexe mais l’on sait, historiquement, comme il éprouva Jeanne d’Arc. La jeune fille reconnaît le roi, qu’elle n’avait jamais vu, s’agenouille devant lui, et répond, comme si elle lisait dans un livre, à la secrète pensée du roi : Suis-je ou ne suis-je pas le fils légitime de Charles VI ?

Le roi, à la fois saisi de joie et d’étonnement, ordonne à ses courtisans de s’incliner devant l’envoyée de Dieu :

Jeanne, tu marcheras à l’égal des barons,

Et, nos soldats levés, nous te les conduirons !

Tout le monde est debout, prêt à partir, et Jeanne déclame les stances enflammées Dieu le veut !

À cet instant le succès, déjà préparé par la belle et savante introduction du premier acte, prend des proportions colossales ; c’est un tonnerre d’applaudissements en même temps qu’une émotion qu’on n’essaie pas de déguiser.

Au troisième tableau, nous sommes dans Orléans, à la date glorieuse du 7 mai 1429 ; le fond du théâtre est bordé par les remparts, chargés de catapultes, de balistes et de coulevrines, et au delà desquels on aperçoit les fortifications ennemies sur l’autre rive, au delà du cours sinueux de la Loire.

Jeanne d’Arc donne ses ordres pour l’attaque ; l’armée royale, agenouillée autour d’elle, entonne une prière solennelle Dieu de miséricorde !

et c’est merveille d’entendre la voix de madame Sarah Bernhardt dominer le choral plein de puissance et de foi écrit par le génie religieux du maître Charles Gounod.

Le quatrième tableau achève le triomphe. Un spectacle magique éblouit nos yeux. La nef et le chœur de la cathédrale de Reims nous apparaissent illuminés comme ils le furent le 17 juillet 1429 pour le sacre du roi Charles VII ; voilà l’autel et le tabernacle, les princes du sang, les pairs de France, les grands officiers de la couronne ; six évêques et l’abbé de Saint-Denis assistent l’archevêque de Reims, portant la sainte ampoule ; c’est une mer ondoyante de chevaliers, de courtisans, d’hommes d’armes, de dames, de valets, de pages, de clercs, d’enfants de chœur et d’hommes du peuple, tous revêtus de costumes somptueux ou pittoresques, dont les chatoiements harmonieux sont une fête pour l’œil. Rien de si beau ne s’était vu jusqu’à ce jour sur aucun théâtre. À la marche triomphale de Jeanne, aux sonorités éclatantes, succède le Veni Creator ; pendant lequel l’archevêque accomplit les rites du sacre, tandis que Jeanne d’Arc, vêtue de blanc, et tenant à la main son étendard où sont brodés les noms de Jésus-Maria, a le pressentiment que sa mission est achevée, et que, si elle ne pose l’épée, elle sera trahie et livrée ; mais l’amour de la patrie l’emporte.

… Vais-je donc déserter ma bannière

Sans tenir ce que j’ai promis ?

Sans avoir à la France indiqué sa frontière,

Libre de tous ses ennemis ?

Elle ira jusqu’au bout, et s’adressant à son drapeau, elle s’écrie :

Quand l’ange de la mort me touchera de l’aile,

Ensevelis-moi dans tes plis !

Le roi tire l’épée que l’archevêque vient d’attacher à son flanc, et il donne l’accolade de chevalerie à Jeanne, qui s’agenouille devant lui et lui baise les mains. Les cloches sonnent à toute volée.

Tel est ce merveilleux spectacle, prestigieux comme une vision, saisissant comme la réalité, rapide et fugitif comme elle.

Avec la troisième partie du drame, nous ne verrons plus que des scènes de douleur et de deuil. Voilà Jeanne dans sa prison, outragée, menacée et finalement condamnée par les Anglais qui se vengent de leur défaite non pas en soldats, mais en bourreaux ; enfin, au dernier tableau, le bûcher de l’innocente et vaillante martyre est dressé sur la place du Vieux Marché, à Rouen, et Jeanne expire dans les flammes, tandis que la voix des saintes et le chœur invisible l’appellent vers elles, dans les sphères divines.

L’effet de cette soirée a été immense, et il n’y a pas à craindre d’en exagérer l’intensité. Le public en était arrivé à cet état physiologique dans lequel personne, pas même le plus sceptique, ne cherche plus à dissimuler son frémissement et ses larmes.

L’œuvre de M. Jules Barbier n’est plus à juger, et tout le monde en reconnaît les grands et solides mérites, qui sont la parfaite intelligence du sujet, le souffle patriotique et la sincérité. Le premier acte, grandiose et touchant, et qui ouvre dès l’abord la source des larmes, puis l’acte de la prison, où l’art de l’écrivain a enchâssé d’une main si ferme les admirables répliques de Jeanne d’Arc à ses juges infâmes, sont les beautés les plus saillantes du poème, et font à M. Jules Barbier une large part du succès.

Des décors, des costumes, de la mise en scène, de la partie, musicale, volontairement maintenue par Gounod dans la modestie des seconds plans, où les amateurs sauront bien la retrouver, il n’y a que des éloges à faire ; sans aucune restriction.

Et maintenant que dirai-je de madame Sarah Bernhardt, sinon qu’elle a été l’initiatrice de cette glorieuse reprise comme elle en est l’âme, l’irrésistible force et le succès triomphal ? Tour à tour douce avec l’humble jeune fille, vaillante et impérieuse comme chef d’armée, l’héroïne redevient femme devant la souffrance, et pleure comme un enfant. Toutes ces nuances ont été savamment étudiées et rendues par madame Sarah Bernhardt. Mais où elle a surpris tout le monde, ses admirateurs passionnés comme ses juges prévenus, c’est dans la force extraordinaire, passionnée, irrésistible qu’elle a su donner aux élans patriotiques de l’héroïne. J’ai déjà cité les stances éloquentes Dieu le veut !

soutenues par un intéressant accompagnement d’orchestre ; elle s’est élevée encore plus haut dans l’acte de la prison et dans ses fières répliques aux inquisiteurs ou au farouche Warwick ; l’art tragique ne saurait aller plus loin, et il n’est personne dans la salle qui n’ait senti tressaillir sa chair en entendant les cris prophétiques de la vaillante Lorraine

Qu’Anglais brûlèrent à Rouen.

Les autres interprètes de Jeanne d’Arc, tout estimables qu’ils soient, MM. Léon Noël, Bouyer, Rosny, mesdames Jane Méa, Marie Grandet, Avocat, me permettront de ne leur offrir que cette mention sommaire, à laquelle il faut joindre une débutante, mademoiselle Nesville, qui joue et chante d’une façon charmante le rôle du page Loys.

Article de la rubrique : La Soirée théâtrale, par un Monsieur de l’orchestre

.

Jeanne d’Arc. Il n’y a rien qui se propage avec une rapidité plus vertigineuse que la nouvelle d’un succès. C’est comme un courant électrique qui secoue en même temps le public aux quatre coins de la ville. Avant-hier, à minuit, la répétition générale de Jeanne d’Arc était à peine terminée, que déjà le public spécial des théâtres était au courant de l’énorme effet produit par Sarah Bernhardt et par la mise en scène de ce drame vraiment national. Les critiques arrivés en retard aux premières des Nouveautés et de l’Éden proclamaient avec enthousiasme que décors et costumes étaient, du prologue au dénouement, des merveilles de couleur et de pittoresque, que Gounod, le maître artiste, avait illustré les situations du drame d’une musique exquise exécutée par un orchestre de premier ordre, et chantée par des chœurs irréprochables, aux voix jeunes, fraîches et vibrantes.

Aussi, dès le matin, le bureau de location était-il l’objet d’un siège en règle, au mépris de l’influenza. Que sera-ce demain ? Car le succès de la répétition générale vient de se transformer en triomphe. La salle entière a ratifié les prévisions les plus optimistes et, chose bizarre, les plus emballés

étaient peut-être les Anglais, qui professent, comme on sait, pour la Pucelle une profonde admiration. Ah ! ce n’est pas eux qui se seraient évertués à détruire la pieuse légende ! La meilleure preuve, c’est qu’en ce moment trois théâtres à Londres se disputent la nouvelle version de M. Jules Barbier et que tous les correspondants des journaux d’outre-Manche assistaient à la répétition générale, prenant force notes et force croquis.

Le tableau-clou de la mise en scène est assurément le sacre de Charles VII dans la cathédrale de Reims. C’est une reconstitution éblouissante, avec cet accent de vérité, qui n’est pas amoindri par les souvenirs du Prophète. Chose curieuse, dans la version primitive, ce tableau n’existait pas. Et c’est fort heureux, car je n’aurais pas eu le plaisir de vous dire et vous de lire cette plaisante anecdote.

M. Jules Barbier trouva M. Duquesnel hésitant, lorsqu’il vint lui parler de Jeanne d’Arc.

— Voyons, lui dit-il, que craignez-vous ? Sarah sera superbe dans le rôle de la bonne Lorraine… Tout le monde voudra l’y voir… Les mères pourront y conduire leurs filles, qui ne connaissent guère la grande artiste que de réputation… Le succès, déjà certain, se renforce de cet élément nouveau, qui n’est pas négligeable.

— Oui, mais c’est l’énormité de la dépense qui me rend rêveur !

— Certes, l’œuvre est lourde à monter… les chœurs, l’orchestre…

— Oh ! ça, ce n’est rien !

— Les décors, les costumes, les armures…

— Rien encore…

— Mais alors ?

— Il y a le sacre de Charles VII !

— Le sacre !… mais on ne le voit pas. Il a lieu dans la coulisse… Deux ou trois évêques viennent au-devant du Roi, sur le parvis de la cathédrale, et c’est tout.

— Vous vous trompez.

— Comment, je me trompe ?

— Sans doute… le sacre se fait en plein théâtre… décor énorme représentant l’intérieur de la cathédrale… une restauration complète, avec la verrière de fond (celle qui fut détruite en 1760) éclairant le grand autel… Sur le devant, l’autel de cuivre repoussé, avec les tentures bleues fleurdelisées d’or… à droite, l’estrade où se tiennent les gentilshommes invités… devant eux, les quatre dames marraines en corselet d’or, agenouillées sur de riches coussins… derrière les pages portant de longues lances, à l’extrémité desquelles flotte le royal fanion de soie rouge, avec le soleil d’or, — car Louis XIV n’a pas eu le privilège du soleil, et, avant lui, les Valois en avaient pris l’emblème ; — à gauche, la banquette royale, avec le Roi, la Reine et les grands-officiers ; … sur le premier plan, Jeanne, vêtue de son costume blanc et or, décrit tout au long, dans les chroniques… au fond, à l’autel, l’archevêque de Reims et ses assistants, parmi lesquels l’abbé de Saint-Denis portant sur sa poitrine le reliquaire de la Sainte-Ampoule ;… dans l’arrière-chœur, les stalles gothiques, où se tiennent, d’un côté, les douze pairs du royaume, couronnés, comme le Roi lui-même ; de l’autre, les sept évêques suffragants et les cinq abbés mitrés… puis des lustres, des lumières à profusion, de l’orgue, des chants religieux, deux-cents personnes et même plus peut-être. C’est un étincelant tableau qui doit durer de dix à douze minutes, pas plus. Seulement les frais qu’il nécessite représentent une fortune !… Voilà pourquoi j’hésite.

— Dame ! je comprends que vous hésitiez, fit l’auteur dont la surprise tournait à l’ahurissement à mesure que cette progression de merveilles défilait devant ses yeux… Et pourtant, ce serait superbe !…

— Aussi, soyez tranquille, conclut M. Duquesnel ; j’hésite, mais ça se fera !

Et ça c’est fait !… Deux jours après, le directeur était chez Gounod, et lui demandait toute une combinaison musicale nouvelle, pour accompagner le tableau projeté ; chez J.-B. Lavastre, auquel il commandait une maquette ; chez M. Thomas, pour la mise en train des costumes… Combien s’est-il écoulé de temps entre la conception et l’exécution ? Qu’importe ! Toujours est-il que, hier soir, à dix heures, le rideau se levait sur cet apothéotique tableau du sacre… Comme l’avait dit Duquesnel à Barbier, elle ne dure pas plus de dix minutes, cette inoubliable vision ! Ne me demandez pas ce qu’il tient de billets de mille dans chacune de ces minutes… Tout ce que je puis vous dire, c’est que, avec l’or prodigué dans ce seul épisode, on aurait pu monter luxueusement un ouvrage tout entier.

Il ne faut pas que l’admiration nous rende injuste. Tous les autres tableaux sont exécutés avec le même soin, le même luxe et la même recherche de pittoresque et de couleur.

Le 2e tableau — l’Arrivée de Jeanne à Chinon — est un bijou d’élégance et de richesse. Toutes les dames de la cour, avec leur hennin d’or, à voile de mousseline, et leurs escoffons couverts de pierreries, encadrés dans un décor clair, peint avec un soin extrême et qui fait grand honneur à M. Lemeunier, donnent l’aspect d’une enluminure du XVe siècle. Tout cela est d’une vie et d’une couleur qui font ressortir mieux encore, Jeanne dans son costume de jeune cavalier. C’est à la fin de ce tableau que Gounod a remplacé le chœur de Dieu le veut !

par des stances que dit adorablement Sarah Bernhardt et qu’accompagne en sourdine un motif guerrier. Il y a là comme un souffle patriotique dont a frémi toute la salle, qui ne se lassait pas d’applaudir et bissait les stances, comme elle eût fait d’un air de bravoure.

Très curieux aussi et très pittoresque, le tableau d’Orléans. Côté français, le boulevard de la Croix, crénelé, fortifié, hérissé de terribles machines de guerre, laissant apercevoir au lointain, à travers les créneaux, la Loire serpentant au milieu des plaines dévastées et les fameuses tourelles dont l’attaque fit verser tant de sang français et dont la prise décida la levée du siège.

Le plus bel éloge qu’on puisse faire des costumes — cinq cents bien comptés — c’est qu’ils sont en tous points dignes des décors. Des six costumes de Sarah — six merveilles — je n’en veux citer que quatre qui méritent une mention toute spéciale. D’abord le costume de paysanne lorraine à Domrémy : corsage ouvert, lacé devant, à basques crénelées en serge bleu de ciel ; jupe de bure grise relevée par un chapelet à grains de bois. La tête nue est coiffée de nattes courtes. C’est bien la jeune fille, la vierge de vingt ans, que nous avons devant les yeux. L’illusion est complète et vraiment saisissante.

Au second tableau, Jeanne se montre en cavalier élégant, transition excellente entre le vêtement féminin du premier tableau et l’habit de bataille du troisième.

Ce dernier, un éblouissement, est le vrai costume de Jeanne d’Arc, tel que nous le donnent les dernières chroniques retrouvées, mais qui n’a jamais été représenté, jusqu’à ce jour, par les peintres : les bras et les jambes de la guerrière sont sous l’armure, dont l’acier étincelle, mais la poitrine est recouverte d’une cuirasse de cuir blanc, sur le milieu de laquelle est peinte l’image de la Vierge entourée de branches de lys et de jasmins brodées à relief. La tête est couverte du casque arrondi, avec le cache-nuque en mailles ; les oreilles sont protégées par des plaques rondes, à la manière des bonnets frisons.

Mais il faut mettre tout à fait hors de pair le costume du sacre, en cuir blanc, brodé d’or, avec les manches en étoffe orientale recouvertes de mailles d’or. C’est d’un beau caractère et d’un aspect grandiose dans sa simplicité voulue. Un point, c’est tout, car il faut une fin, même aux éloges. Je n’ai fait en ces quelques lignes que résumer ce que toute la salle disait hier soir, ce que tout Paris dira dans quelques jours, ce que le monde entier dira dans quelques mois, lorsque Paris et le monde auront vu, revu, applaudi et réapplaudi Sarah dans la plus admirable création de toute sa carrière, où les créations admirables ne se comptent plus.

Le Gaulois, 4 janvier 1890

Article d’Hector Pessard.

Lien : Gallica

Dans la ferme perdue des marches de Lorraine, aux sanglantes lueurs d’un soleil couchant, embrasant les forêts et les plaines dévastées, Jeanne rêve. Le fuseau s’échappe de ses doigts insensibles. Elle écoute les Voix mystérieuses qui passent, emportées parla brise à travers les frondaisons du bois chenu.

De la terre, labourée par les éperons des hommes d’armes, s’élève un brouillard, une buée de larmes chaudes, et les nuages, frangés de deuil, qui courent vers le levant, sont faits des sanglots du peuple de France. Rien n’est plus que la souffrance : rien ne vit plus que l’agonie et la mort. Jeanne rêve toujours.

Quand le rideau s’est levé sur ce tableau, première station de la Passion de notre Jeanne, il y a eu dans toute la salle un long murmure de surprise et d’admiration.

C’était bien la vierge de Domrémy qui était là, devant nous, dans sa pensive beauté, dans sa radieuse jeunesse, résignée à racheter, par son martyre, un peuple, un royaume et une humanité. On eut dit que le souffle de l’admirable Française animait le corps de Sarah Bernhardt, perdue en ses héroïques contemplations ; de telle sorte que la foule, captivée, trompée, séduite par cette irrésistible puissance d’évocation, ne savait plus si elle tendait les bras à la plus grande artiste des temps modernes ou à la plus divine figure de femme qui ait illuminé l’histoire.

À partir de ce moment, il était évident que le drame-légende de M. Jules Barbier retrouverait son immense succès de 1873, grandi encore du génie de son interprète actuelle et des splendeurs d’une mise en scène incomparable.

L’épopée de Jeanne a si bien pénétré les cellules les plus délicates des cœurs français, nous sommes tous si bien imprégnés par le fier et suave parfum qui se dégage, à travers le temps, de cette féminine apparition, que son récit, même naïvement fait par des enlumineurs d’Épinal, nous émeut et nous ravit.

On peut imaginer, dès lors, quelle impression profonde, quelle indicible émotion peut provoquer la mise en action de ce véridique mystère, court comme un rêve, se déroulant dans des décors de maîtres, enrichis des dépouilles des musées et nous reportant, par une reconstitution érudite et habile, dans les milieux mêmes où se sont accomplis les événements les plus décisifs et les plus extraordinaires de notre vie nationale.

Mais telle est la grandeur de l’héroïne ! L’angoisse du drame n’a jamais été plus poignante que lorsque le poète, s’effaçant devant Jeanne, la laisse répéter seule, entre les murs nus d’un cachot étroit, les paroles sublimes dont elle humiliait les Pharisiens anglais et bourguignons, pressés de dissimuler aux flammes rouges du bûcher de Rouen, la rougeur de leurs fronts de bourreaux.

Mme Sarah Bernhardt, envahie comme la pythonisse par le souffle du dieu, avait tout oublié ; ce n’était plus une tragédienne sachant toutes les ruses de son art, toutes les habiletés de son métier. Frémissante, dans les tressaillements involontaires de sa chair torturée, terrifiée dans les affres de la fin si cruelle, dans ses pudeurs de jeune fille, femme, sainte, guerrière, vierge et patriote, elle s’est donnée tout entière à la foule et l’a prise tout entière.

L’auteur a suivi Jeanne d’Arc pas à pas, dans son rêve, dans sa gloire et dans sa mort. Il n’a rien inventé, rien ajouté à l’histoire et il s’est trouvé que jamais habile artisan en besogne dramatique n’a mieux réussi à nouer une action et à la conduire d’une main plus ferme, par des moyens plus simples, vers un dénouement plus tragique.

Dans ces étapes sublimes dont la destinée a marqué elle-même les arrêts, Jeanne quitte d’abord son village, arrachant de sa poitrine les fibres douloureuses qui l’attachent à ce foyer tant aimé. Nulle ivresse dans ce cœur innocent et désintéressé nul souci orgueilleux, mais une pitié immense pour les faibles et les opprimés.

Douce aux choses et aux hommes, le regard tendu vers le ciel, elle écoute la cruelle loi qu’elle doit subir, pliant sous le faix, étonnée d’avoir été choisie, elle si humble, pour des tâches si grandes.

À Chinon, à la Cour, Jeanne n’a plus seulement la foi. Elle a confiance en elle. Elle est la messagère céleste.

Elle consent encore à persuader, à convaincre ; mais déjà l’impatience la gagne à voir par quelles résistances impies on se dérobe aux ordres qu’elle apporte. Avec le danger qui grandit, elle se fait plus rude. Dans des attitudes d’archange, elle brise les révoltes, pétrit dans ses frêles mains les rudes corselets de fer et les âmes plus rudes encore des capitaines. Elle entraîne à la victoire, à la conquête d’une patrie, ces hordes dont elle va faire une armée et une nation.

Tous ces états d’âme de la bonne et de la terrible Jeanne, Mme Sarah Bernhardt les a ressentis, compris, exprimés, avec une intensité qui ne sera jamais dépassée. C’était bien hier soir la vraie rentrée en France de l’incomparable artiste, résolue à séduire cette foule parisienne qui sait rendre au centuple les émotions qu’on lui donne. Nous suivions la comédienne passionnément, dans ses moindres gestes, dans le moindre mouvement de son visage, prévoyant une défaillance involontaire, un repos d’une seconde, une reprise de souffle.

Mme Sarah Bernhardt n’a pas eu une faiblesse. Elle n’a pas cessé d’être l’héroïne inspirée, toujours sereine et toujours anxieuse, écoutant les paroles des hommes et les chants des saintes, mêlant sa voix aux cantiques des fidèles, vivant comme Jeanne vivait, entre le ciel et la terre.

Dans l’acte de la prison, l’artiste s’est encore surpassée quand, défendant contre les subtilités meurtrières d’un prêtre indigne l’honneur de son faible roi, elle a eu, comme les mourants, la vision de l’avenir, et qu’avant de s’élancer dans les bras des séraphins elle a mis son douloureux adieu à la terre dans un hymne à la France. Elle a eu des façons de répondre non

ou oui

aux interrogations de ses bourreaux, qui faisaient bondir ou glissaient, éperdues, comme des plaintes d’agonisante.

Ce n’était plus Jeanne d’Arc, ce n’était plus une artiste inspirée qui pleurait et faisait couler les larmes : c’était la patrie elle-même que nous entendions gémir, mutilée, insultée, et jetant, avec son souffle suprême, un dernier regard, au loin, sur ses vengeurs !

Le maître Gounod a écrit seize morceaux pour Jeanne d’Arc. Je ne me permettrai pas de juger sur une simple audition une œuvre si importante et qui, mêlée étroitement à l’action, la soutenant, la colorant, se confond avec elle, lui prête et lui emprunte tour à tour son charme pénétrant.

Mais j’ai l’impression que ces mélopées séraphiques, ces murmures, ces plaintes notées par le plus poète des maîtres musiciens contribuent dans une large proportion à nous faire perdre terre et à nous emporter aux régions indécises où le rêve continue la réalité. De toutes ces ondes sonores, dont le musicien règle avec une incomparable maîtrise le flux et le reflux, les caresses et les violences, s’élève une vapeur légère, grisante et mystique comme celle qui se dégage de la myrrhe et de l’encens.

L’absence d’un corps de ballet au théâtre de la Porte-Saint-Martin a malheureusement obligé M. Gounod à supprimer un petit chef-d’œuvre, intercalé autrefois dans une danse de ribaudes, la marche funèbre de la marionnette

. Mais la partition, en dépit de cette suppression, reste assez considérable pour satisfaire même les insatiables.

La reprise de Jeanne d’Arc et le grand succès que le public parisien vient de lui faire arrivent à propos. D’affreux, rongeurs de parchemins, qui prennent un étrange plaisir à laisser leurs traces répugnantes dans l’histoire, comme des souris et des rats, commençaient, ces temps derniers, à grignoter des documents relatifs à la vierge de Domrémy.

Sous prétexte de critique historique, de vérité scientifique, ces cuistres s’étaient mis en tête d’établir que Quicherat était un âne, Henri Martin un sot, et Michelet un écervelé, et que la raison exigeait qu’on mit leurs livres au pilon. Avec leurs gros doigts, tachés d’encre, ces faux savants ne craignaient pas, dix fois plus malpropres que les geôliers anglais, de déshabiller la chaste fille et de l’outrager de leurs investigations.

Ils se faisaient fort de prouver, disaient-ils, que Jeanne d’Arc, à moitié idiote, n’avait été qu’un instrument inconscient entre les mains des habiles conseillers de Charles VII.

Bien plus, ils affirmaient que l’effroyable tragédie de Rouen était pure imagination. S’autorisant des commérages du Journal d’un bourgeois de Paris écrit en 1440, ils s’inscrivaient en faux contre tous les documents colligés, révisés et contrôlés par nos grands historiens et soutenaient que les Anglais étaient trop sages et trop humains pour avoir brûlé une petite folle. Par fortune, il y avait eu, en 1436, une aventurière qui sous le nom de dame des Armoises, avait essayé d’escroquer les Orléanais, en se faisant passer pour Jeanne d’Arc. Cet incident connu par tous les concierges de bibliothèque, relaté par tous les dictionnaires, a été pour ces salisseurs d’idéal une découverte imprévue. Ils ont voluptueusement recouvert des jupes de la drôlesse le noble corps de Jeanne, espérant le salir de ces nippes de voleuse.

Puis, hissés sur leur petit tas de fumier, ils ont chanté victoire, se vantant d’avoir détruit une légende outrageante pour la raison, la sagesse et la vaillance des Rouennais et des Orléanais.

Les bonnes âmes feront bien d’aller observer comment le public de 1890, si peu mystique pourtant et si peu enclin à s’en laisser conter, salue l’image de celle dont la poitrine renferma, pendant quelque mois, le cœur de la France, comme sa mignonne tête en contenait le génie. Et qu’ils se gardent surtout de ricaner ! Au dernier acte, on les brûlerait, eux et leurs vilains papiers.

Les interprètes de cette belle œuvre me pardonneront de ne pas leur avoir fait la part qui leur est due. Ils ont un peu disparu dans le tumulte de cette épopée historique et artistique. Mais ils ont dû être excellents, car la moindre fausse note eût fait éclat dans cette symphonie si parfaite.

Tant que nous avons gardé notre sang-froid, nous avons constaté la belle diction, la science de composition de Léon Noël, la chaleur poétique de Rosny, la grâce de Mlle Méa ; mais, après, nous n’avons plus rien vu, sinon des êtres du quinzième siècle émerveillés à la vue de Jeanne.

Un instant, sous les murs d’Orléans, une fillette costumée en page a gentiment gagné, par sa malice et son chant, un très vif succès personnel, et on a voulu savoir comment elle s’appelait. Au moment où on se racontait qu’elle venait du Conservatoire et qu’on la nommait Mlle Nesville, Sarah Bernhardt est entrée en scène et la petite gloire de la pensionnaire s’est perdue dans le triomphe de la grande artiste.

Article de la Soirée parisienne de Frimousse (alias Raoul Toché).

Jeanne d’Arc. — Eh bien vous savez, il est trouve le remède contre l’influenza.

Si j’étais rancunier, je ne devrais pas vous le dire, car, enfin, voilà huit jours que je sacrifie, moi aussi, à la maladie fin-de-siècle, huit jours que je n’ai causé avec vous, ce qui m’a privé du plaisir de vous souhaiter la bonne année, et pas une seule fois vous ne vous êtes dérangés pour prendre de mes nouvelles. Mais rassurez-vous, je suis le meilleur garçon qui soit au monde, et je vais vous donner la recette tout de même.

Le moyen de guérir l’influenza, c’est d’aller entendre Sarah Bernhardt dans la Jeanne d’Arc de M. Jules Barbier.

Voyez plutôt ce qui est arrivé hier.

À partir de huit heures du soir, un observateur attentif aurait pu voir de nombreuses voitures s’arrêter devant le théâtre de la Porte-Saint-Martin.

De ces voitures descendaient des hommes et des femmes, soigneusement emmitouflés, qui s’avançaient péniblement, courbés en deux et soutenus par des serviteurs dévoués. Les infortunés furent conduits avec soin qui dans sa loge, qui à son fauteuil, et tous se mirent aussitôt à tousser d’une façon lamentable. Des gens très riches avaient amené leurs médecins, qui avouaient piteusement leur impuissance.

L’ouverture commença. Elle est charmante, cette ouverture écrite par Gounod, ainsi du reste que toute la petite partition de Jeanne d’Arc ; mais il fut impossible d’en entendre une note. Les nombreux musiciens commandés par M. Louis Pister n’étaient pas en nombre pour lutter contre la phalange des influenzés. Enfin, le rideau se leva. Sarah Bernhardt était en scène, dans l’humble chaumière de ses parents, assise près de son rouet et tenant sa quenouille à la main. On toussa un peu moins.

Sarah Bernhardt ouvrit la bouche ; on toussa beaucoup moins.

Sarah Bernhardt parla ; on ne toussa presque plus.

Sarah Bernhardt se montra la grande artiste qu’elle seule est capable d’être à l’époque où nous vivons ; on ne toussa plus du tout.

Mais n’anticipons pas sur les événements.

Il faut d’abord vous dire que la salle était fort bette et élégante à souhait. Elle contenait, cela va sans dire, tous les habitués des premières, tous ceux qui y viennent parce qu’ils sont forcés, et ceux qui se croient forcés d’y venir. Mais on y voyait en plus certaines personnalités qui ne se dérangent qu’à bon escient. Citons, entre autres : Mme la baronne Gustave de Rothschild, la duchesse de la Trémoille, la vicomtesse de La Rochefoucauld, la comtesse de Chevigné, la marquise de Beauvoir. MM. le prince de Sagan, le marquis de Breteuil, le comte de Contades, le prince de Tarente, le marquis de Castellane, le marquis de Fiers, Edmond de Lagrenée, G. Broet, etc.

Eh bien ! chose bizarre, après le premier acte, comme après le second, comme après tous les autres, l’impression était absolument la même dans le camp des gens du monde et dans celui des journalistes, chez les clubmen et chez les boursiers, dans les représentants de la bourgeoisie et chez les gens de théâtre. Tout le monde était emballé, littéralement emballé. Les plus sceptiques, les plus blasés avaient les larmes aux yeux, et de tous les coins de la salle on entendait partir les exclamations les plus enthousiaste :

— Cette Sarah est vraiment admirable !

— Jamais je ne l’avais vue aussi étonnante !

— Et d’une jeunesse !

— Et d’une poésie !

— On cherche malgré soi à lui voir une auréole autour de la tête.

— Et comme elle est en scène, constamment !

— Je crois bien ! Elle chante même avec les chœurs.

— Et comme elle dit les vers !

— Est-ce assez beau quand elle écoute les voix de ses Saintes ?

— Et son Dieu le veut !

donc. Ça m’a fait froid dans le dos.

— Et ses Stances pendant le Sacre !

— Et l’interrogatoire dans la prison !

— C’est grand ! superbe ! splendide ! extraordinaire ! patriotique !

Et toute une série d’épithètes plus louangeuses les unes que les autres. Et la sonnette de l’entracte avait à peine retenti que chacun s’empressait de regagner sa place, afin de ne rien perdre de ces sensations aussi étranges qu’inattendues. Et c’était, pendant chaque tableau, de véritables tonnerres d’applaudissements. Et, à chaque baisser de rideau, c’était une de ces ovations qui ne sont pas loin de confiner au délire. Les mains se choquaient avec frénésie, des Bravo !

tumultueux s’échappaient de toutes les poitrines, les chapeaux, atteints de vertige, s’agitaient dans l’espace, et Sarah, rappelée deux, trois, quatre, cinq fois de suite, revenait saluer le public, fatiguée par un effort ininterrompu, brisée par une émotion bien naturelle, mais très contente tout de même, je crois pouvoir l’affirmer.

Les gens qui tiennent à tout savoir me diront peut-être :

— Mais vous ne nous parlez que de Sarah Bernhardt !

Ah ! monsieur, ah ! madame, c’est que cette femme surprenante remplit tout, englobe tout, fait disparaître tout ce qui s’agite autour d’elle. Il faut le temps de la réflexion pour se rappeler que Jeanne d’Arc n’est pas un long monologue, et que la pièce comporte d’autres personnages : Mlle Méa, par exemple, fort belle sous la couronne de Mme Iseult (couronne qu’elle a perdue, d’ailleurs, juste au moment où elle ne se jugeait plus digne de la porter) ; Mme Marie Grandet m’a également paru fort bien sous les cheveux blancs d’Isabelle Romée.

J’ai apprécié comme il convient la belle barbe de M. Léon Noël, les beaux cheveux de M. Rosny et les belles moustaches de M. Herbert, ainsi que la bonne figure de M. Bouyer, un La Hire tout à fait bon enfant. Et Warwick donc ! en voilà un qui est bien mis ! Et le beau Dunois, que j’allais oublier ! Pour beau, il est beau et vêtu d’une façon bien élégante pour un homme qui passe son temps à partir pour la Syrie. M. Xaintrailles m’a moins plu, mais j’étais peut-être gâté par les autres.

Et puis, il y a la mise en scène. Inutile de vous dire qu’elle est remarquablement soignée, puisque c’est M. Duquesnel qui l’a établie. Tous les costumes sont superbes, et ceux des fugitifs, et ceux des nobles seigneurs ainsi que des nobles dames, et ceux des guerriers qui se pressent sur les remparts d’Orléans, et ceux de la foule nombreuse et recueillie qui a envahi la cathédrale de Reims pour le sacre du roi Charles VII. Pittoresque, richesse, exactitude, ainsi peut se résumer cette partie du programme.

Et il faut encore revenir à Sarah pour dire que ses costumes à elle sont de véritables merveilles. Au premier tableau, c’est la simple paysanne avec le corsage d’étamine bleue et la jupe d’étamine grise sur laquelle pend le lourd chapelet à gros grains de bois. Au deuxième tableau, c’est le jeune cavalier revêtu de la longue tunique blanche dentelée avec le capuchon de drap bleu et les manches de soie rouge. Au troisième tableau, c’est la guerrière recouverte d’une armure de fer sous une armure de cuir blanc. Au quatrième tableau, c’est la Jeanne d’Arc de la princesse Marie, avec la cuirasse dorée et les broderies d’or fleurdelisées. Et, sous tous ces costumes, Sarah Bernhardt est superbe, admirable, extra… Ah ! je l’ai déjà dit.

Il faut aussi faire la part des décorateurs qui se sont particulièrement distingués. MM. Amable et Gardy ont brossé la chaumière de Jacques d’Arc, avec vue sur un paysage éclairé par le soleil couchant et fond sur toile métallique, laissant voir à la fin du tableau l’apparition des Saintes. M. Lemeunier a signé la belle salle du château de Chinon, dans le style gothique, tendue de bleu et ornée d’innombrables fleurs de lis d’or.

On. doit à MM. Rubé, Chaperon et Jambon, le très beau décor de l’Attaque des Tourelles, dont le panorama se déroule à perte de vue. Le commencement de ce tableau a été marqué par un incident. Il a fallu bisser le premier chœur par la faute de Mlle Nesville, une gentille petite personne qui avait deux couplets à chanter et qui ne pouvait arriver à entrer dans ses bottes.

Le décor de la cathédrale de Reims est de MM. Lavastre et Carpezat. Il est superbe et a été très justement applaudi.

Quand j’aurai adressé quelques éloges à la Prison de M. Lemeunier et à la Place du Vieux-Marché de MM. Rubé, Chaperon et Jambon, je crois bien que je n’aurai oublié personne. Je dois pourtant une mention honorable au bûcher, qui s’est très bien comporté et a brûlé pour Sarah Bernhardt de moins de feux, certes, qu’elle n’en avait allumés.