Considération sur la Pucelle de France (1453)

- Hélie de Bourdeilles (1413–1484)

Éditions

- Quicherat : Fragments (latin) (Procès, t. III, 1845, p. 306), préface et conclusion, d’après le ms. 5970 de la BnF.

- Lanéry d’Arc : Texte (latin) (Mémoires et consultations, 1889, p. 99), d’après le même ms. 5970 de la BnF.

- Duparc : Texte (latin) (Procès en nullité, t. II, 1979, p. 33), d’après le ms. Stowe 84 de la British Library.

- Ayroles : Analyse (Vraie Jeanne d’Arc, t. I, 1890, p. 359-402), traduction de la préface et de la conclusion, analyse du mémoire.

- Poüan : Analyse (Le saint cardinal Hélie de Bourdeille, t. II, 1897, p. 97).

Sources manuscrites

- BnF : Manuscrit Latin 5970

[XVe siècle.] L’un des trois exemplaires authentiques du procès de Réhabilitation (celui de la famille d’Orléans). — f°111 r° à 132 r°.

Incipit :

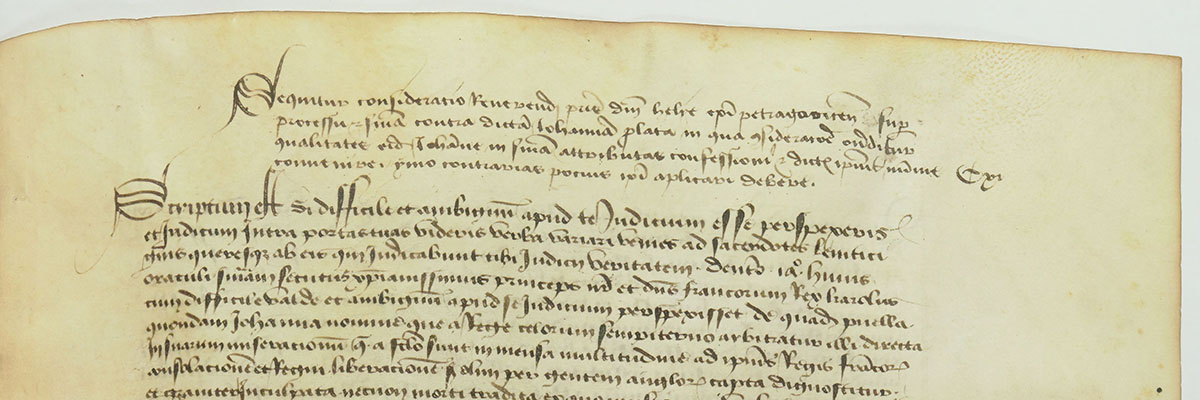

Sequitur consideratio reverendi patris domini Helie, episcopi petragoricensis, super processu et sententia contra dictam Johannam…

S’ensuit la considération du révérend père Mgr Élie, évêque de Périgueux, sur les procès et sentence contre ladite Jeanne…

Ms. latin 5970, fol. 111 r° (Source gallica.bnf.fr / BnF) - British Library : Stowe MS 84

[XVe siècle.] L’un des trois exemplaires authentiques (celui de Charles VII). — f°109 v° à 129 v°.

- BnF : Manuscrit Latin 13837

[XVe siècle.] Manuscrit contenant sept mémoires écrits pour la Réhabilitation. — f°44 r° à f°97 v°.

Note : Le premier feuillet du mémoire manque au manuscrit (entre les feuillets 43 et 44). La continuité de la numérotation indique qu’il manquait déjà lorsqu’on numérota le manuscrit.

Commence à :

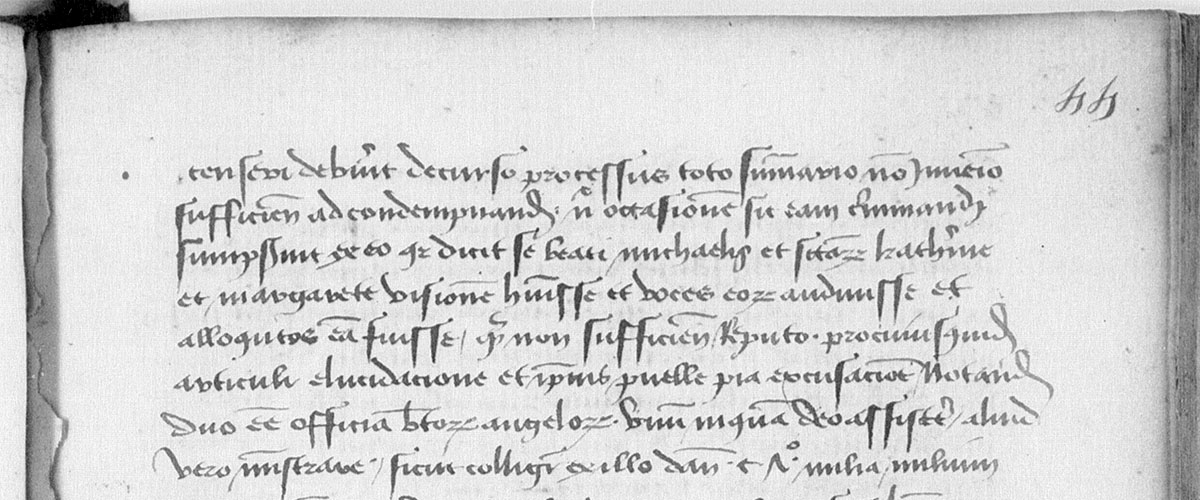

censeri debuerit decurso processus toto summario, non invenio sufficientem ad condemnandum,…

Ms. latin 13837, f° 44 r° (Source gallica.bnf.fr / BnF)

Aperçu

Datation du mémoire

- Poüan le date de

1453 ou, au plus tard, dans les premiers mois de 1454

(Hélie de Bourdeille, t. I, p. 83). - Calendini,

dès 1452 ou 1453

(réf.). - Duparc le situe en 1450 :

Les mémoires de Bouillé, Basin et Bourdeilles le furent lors de l’information de 1450

. (Procès en nullité, t. V, 1988, p. 52) ; mais il se contredit un peu plus bas en rapportant que Bourdeilles le composaaprès avoir examiné le sommaire du procès de condamnation, c’est-à-dire le Summarium composé par l’inquisiteur Jean Bréhal lors de l’enquête de 1452

(p. 53).

Plan du mémoire

D’après l’analyse du père Ayroles, Vraie Jeanne d’Arc, t. I, 1890, p. 359-402.

Dans sa préface, Bourdeilles énnonce les 20 griefs de l’accusation et se propose de les réfuter :

1° coupable inventrice de révélations et d’apparitions célestes ; 2° pernicieuse séductrice ; 3° présomptueuse ; 4° ayant cru légèrement ; 5° superstitieuse ; 6° devineresse ; 7° blasphématrice contre Dieu, les saints, les saintes et les sacrements ; 8° contemptrice de la loi divine ; 9° coupable de prévarication à l’endroit de l’enseignement sacré et des canons ecclésiastiques ; 10° séditieuse ; 11° cruelle ; 12° apostate ; 13° schismatique ; 14° atteinte d’erreurs multiples dans la foi ; 15° coupable de multiples délits contre Dieu et la sainte Église ; 16° en révolte expresse, obstinée, avec endurcissement et opiniâtreté, contre notre Saint-Père le pape et le concile général ; 17° pertinace ; 18° obstinée ; 19° excommuniée ; 20° hérétique.

L’essentiel du mémoire se concentre sur le premier grief, relatif aux apparitions et révélations. Il divise le problème en trois questions auxquelles il répond positivement :

- Les apparitions et révélations de Jeanne sont-elles possibles ?

- Jeanne en a-t-elle effectivement eu ?

- Provenaient-elles de bons anges (et non de mauvais) ?

Les révélations sont le nœud de l’histoire de Jeanne : cette question résolue dans le sens de la Pucelle entraîne la solution de toutes les autres. [Aussi consacre-t-il] à la réfutation des dix-neuf autres inculpations beaucoup moins de pages qu’il n’en a données à la réfutation de la première.

Jugement des historiens

Le père Ayroles (1890) :

Le prélat possédait à la perfection la scolastique de son temps. Non seulement la Bible est un livre dont il semble savoir chaque verset ; mais il se meut comme dans son élément, au milieu des pages de Duns Scot, de saint Thomas, de saint Denis, de saint Isidore, de saint Grégoire, de saint Augustin ; il renvoie à leurs œuvres à chaque ligne. Il établit si longuement ses majeures qu’elles forment presque un traité de théologie sur la matière. Il en fait l’application à la Pucelle, dans la mesure où le lui permet le sommaire qui lui a été envoyé, le seul document mis entre ses mains.

Bourdeilles était la modestie même ; il se trouvait en présence d’une cause déjà jugée par un évêque ; la prévarication n’était pas officiellement constatée ; la cause était particulièrement ardue. De là la réserve, je dirais presque la timidité de ses conclusions, les restrictions qu’il met à sa manière de voir, l’abandon de ses appréciations à de plus clairvoyants, les protestations de sa soumission au Siège apostolique, pour lequel sa déférence et son obéissance éclatent avec un accent à part.

Après le mémoire de Bréhal, le plus long est celui de Bourdeilles. Il occupe du folio CXI au folio CXXXII, quarante-deux pages de long et large parchemin. Le vénérable évêque prend les chefs de condamnation, il en compte vingt ; il les réfute les uns après les autres. Le premier, celui des révélations et des apparitions frauduleusement inventées par Jeanne, étant le point capital, Bourdeilles consacre les deux tiers de son mémoire à l’élucider et à montrer qu’il n’y avait pas lieu de condamner la libératrice. — (Vraie Jeanne d’Arc, t. I, p. 359.)

- Le docteur Bonaventure-Théodore Poüan (1900) :

L’Inquisiteur et les juges du procès de réhabilitation montrèrent assez le cas qu’ils faisaient de cette large et savante étude, en la plaçant, dans les deux grandes expéditions du procès, aux premiers rangs des consultations qui servent tout à la fois de point de départ et de confirmatur à la sentence par laquelle fut effacée l’iniquité des premiers juges. De fait, nous ne croyons pas que, au regard de la théologie, les autres consulteurs aient rien produit d’aussi péremptoire, de même que, au point de vue juridique, il n’y a rien qui dépasse le travail de Thomas Basin, successeur de Cauchon sur le siège de Lisieux. Le public, de son côté, révéla en quelle estime il tenait la Consultation de l’évêque de Périgueux, par les nombreuses copies qui en furent faites. Les grandes bibliothèques de Rome, de Paris, d’Europe, possèdent plusieurs de ces copies. — (Le saint cardinal Hélie de Bourdeille, t. I, 1900, p. 83.)

À lire au tome II du même ouvrage : l’introduction du mémoire et surtout l’analyse de l’argumentation.

- L’abbé Paul Calendini (1938) :

Ce travail est bien plutôt

une thèse pour une cause de béatification qu’un plaidoyer en faveur d’un condamné

. Les autres commissaires trouvèrent ce rapport si parfait qu’ils l’envoyèrent à Rome, où il fut toujours la base des enquêtes pontificales sur notre sainte française (réf.).Pour Philippe Contamine (2012) cette dernière affirmation

mériterait vérification

(réf.). - Pierre Duparc (1988) :

[Le mémoire de Bourdeilles] fut le plus long des mémoires judiciaires. [...] Il reprend et réfute chacun des vingt articles et des vingt qualificatifs qui furent autant de motifs pour condamner Jeanne. — (Procès en nullité, t. V, 1988, p. 54.)

Il relève ensuite

l’abondance des citations

quil’emporte sur les autres auteurs par leur densité

, et qu’il dénombre :- Ancien Testament : 126 citations ;

- Nouveau Testament : 91 ;

- Pères de l’Église : 100 ;

- Théologiens ou écrivains du Moyen Âge : 153 ;

- Décret de Gratien : 132 ;

- Décrétales postérieures : 62 ;

- Digeste : 15 ;

- Code de Justinien : 10 ;

- Auteurs profanes de l’Antiquité latine : 17 ;

- Philosophes grecs : 8.

- Philippe Contamine (2012) relève 4 points de la démonstration de Bourdeilles (réf.) :

- Les juges de 1431 n’avaient pas connaissance des secrets de Dieu, d’où leur inévitable incompétence quant au fond ;

- Dans les choses douteuses, il faut les interpréter in meliorem partem ;

- Plus qu’au concile, c’est au Siège apostolique, dans sa souveraine impartialité, qu’il revient de juger les majores causæ ;

- Les juges étaient tenus de porter la cause de Jeanne au pape, le pape seul ou son député spécialement désigné pouvait en juger.

Références

- Quicherat, Procès, t. V, 1849, p. 464 :

Le mémoire d’Élie de Bourdeille existe à part dans un manuscrit de l’Arsenal (fonds latin, Histoire, n° 88), qui a appartenu aux Célestins de Paris. C’est un très beau texte du XVe siècle. Il porte ce titre : Justificatio Puelle Francie que a rege celorum sempiterno, arbitratur Karolo regi Francorum directa ad ipsius consolationem et gubernationem ; sed olim per gentem Anglorum capta dignoscitur et morti tradita. Le manuscrit du procès de réhabilitation qui est à Rome (Bibliothèque du Vatican, fonds de Christine, n° 1916) contient une autre transcription du même ouvrage, transcription rejetée à la suite du procès et en dehors des formules qui en garantissent l’authenticité. L’auteur dans son exorde dit avoir été engagé par lettres patentes du roi à donner son opinion, et qu’il n’eut pour la former que le Sommaire du procès et l’Instrument de la sentence dont on lui avait envoyé copie.

- Lanéry d’Arc : Mémoires et consultations, 1889, p. 99, note :

Nous donnons le mémoire de Bourdeilles d’après le manuscrit de la Bibliothèque nationale, n° 5970 fol. 111 recto, à 132 recto. Comme ce mémoire fut inséré au procès, il se trouve dans presque toutes les copies de l’instrument du procès de réhabilitation. On le trouve notamment dans le manuscrit 1916 de la Bibliothèque vaticane, fonds de la reine de Suède, copie authentique de 1475, fol. 224 à 266 ; à la Bibliothèque nationale 17012 etc. Il existe encore à part dans un manuscrit de l’Arsenal (fonds latin, Histoire, n° 88) provenant de la Biblioth. des Célestins à Paris, datant du XVe siècle et intitulé :

Justificatio Puelle Francie que a rege celorum sempiterno, arbitratur Karolo regi Francorum directa ad ipsius consolationem et gubernationem sed olim per gentem Anglorum capta dignoscitur et morti tradita.

- Bonaventure-Théodore Poüan : Le saint cardinal Hélie de Bourdeille, 2 vol. 1897-1900 :

- Tome I (1900), ch. XII, p. 83 : Consultation, ou Considération sur la Pucelle de France

- Tome II (1897), section II, p. 87 : Considération sur le procès de Jeanne d’Arc ; p. 97 : Analyse de la consultation.

C’est en 1453 ou, au plus tard, dans les premiers mois de 1454, qu’Hélie de Bourdeille transmit, soit à Jean Bréhal, soit au Roi lui-même, sa

Considération sur la Pucelle de France

. L’Inquisiteur et les juges du procès de réhabilitation montrèrent assez le cas qu’ils faisaient de cette large et savante étude, en la plaçant, dans les deux grandes expéditions du procès, aux premiers rangs des consultations qui servent tout à la fois de point de départ et de confirmatur à la sentence par laquelle fut effacée l’iniquité des premiers juges. De fait, nous ne croyons pas que, au regard de la théologie, les autres consulteurs aient rien produit d’aussi péremptoire, de même que, au point de vue juridique, il n’y a rien qui dépasse le travail de Thomas Basin, successeur de Cauchon sur le siège de Lisieux. Le public, de son côté, révéla en quelle estime il tenait la Consultation de l’évêque de Périgueux, par les nombreuses copies qui en furent faites. Les grandes bibliothèques de Rome, de Paris, d’Europe, possèdent plusieurs de ces copies.. — (t. I, p. 83.) - Paul Calendini, notice sur Élie de Bourdeilles dans Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques, t. X, 1938, col. 148-149, Internet Archive :

Le roi le nomma membre de la commission chargée de réviser le procès de Jeanne d’Arc. Dès 1452 ou 1453, Hélie, rapporteur des décisions de la commission présenta sa Considération sur la Pucelle de France. Ce travail est bien plutôt

une thèse pour une cause de béatification qu’un plaidoyer en faveur d’un condamné

. Les autres commissaires trouvèrent ce rapport si parfait qu’ils l’envoyèrent à Rome, où il fut toujours la base des enquêtes pontificales sur notre sainte française. - Pierre Duparc, Procès en nullité, t. V, 1988, p. 53-54 :

Élie de Bourdeilles était très différent [de Jean Gerson], l’homme comme l’auteur. Il appartenait à la génération suivante,...

- Philippe Contamine, D’un procès à l’autre, Jeanne d’Arc, le pape, le concile et le roi (1431-1456), 2012, Google Books :

L’attention doit se porter sur le très copieux et très savant mémoire d’Élie de Bourdeille. En effet, comme la plupart des prélats méridionaux, il était un adversaire décidé de la Pragmatique Sanction, contre laquelle il écrivit un traité. Sa position ultramontaine devait être connue à Rome. On a dit de sa consideracio sur Jeanne d’Arc qu’elle était bien plutôt

une thèse pour une cause de béatification qu’un plaidoyer en faveur d’un condamné

. Il se peut. Son traité fut, dit-on, trouvé si parfait qu’il fut envoyé à Rome,où il fut toujours la base des enquêtes pontificales sur notre sainte française

. Ce qui mériterait vérification. Contentons-nous ici de relever quatre points dans sa démonstration, que d’ailleurs il prend soin de soumettre au pape : 1° Les juges de 1431 n’avaient pas connaissance des secrets de Dieu, d’où leur inévitable incompétence quant au fond ; 2° Dans les choses douteuses, il faut les interpréter in meliorem partem ; 3° Plus qu’au concile, c’est au Siège apostolique, dans sa souveraine impartialité, qu’il revient de juger les majores causæ ; 4° Les juges étaient tenus de porter la cause de Jeanne au pape, le pape seul ou son député spécialement désigné pouvait en juger.