Chapitres : VI. Mariage — rupture — l’apogée

164Chapitre VI Mariage, rupture. — L’apogée.

Suivre, ville par ville, cette première tournée de Sarah Bernhardt à travers l’Europe, serait interminable, peut-être monotone et ne constituerait guère qu’une redite des succès qu’elle avait déjà remportés en Angleterre et aux États-Unis. Si, dès 1876 et surtout 1879, sa renommée s’était étendue jusqu’au Nouveau Monde, à plus forte raison avait-elle atteint toutes les parties de l’Ancien Continent. Aussi, à peu près partout, trouvait-elle le même accueil triomphal et les mêmes salles combles, les places ayant été payées des prix exorbitants. Des réceptions fastueuses étaient données en son honneur dans chaque pays, toutes les notabilités, littéraires et politiques, se faisaient un devoir d’assister à ses premières et généralement, elle était priée de donner une représentation privée au Palais du souverain, qui lui témoignait sa gratitude et son admiration par un magnifique cadeau.

Les souvenirs qu’elle avait rapportés de ses tournées successives à travers le Monde, étaient innombrables, et souvent, boulevard Pereire, j’ai vu, conservés un peu pêle-mêle dans les tiroirs d’un meuble de son bureau, la broche en diamants du roi Alphonse XII d’Espagne, le collier de camées qu’à l’issue d’une représentation de Phèdre, l’Empereur François-Joseph lui avait, lui-même, attaché au cou, l’éventail du roi Humbert d’Italie, qui était une magnifique aquarelle sur parchemin, représentant une soirée dansante sur la terrasse d’un palais de Venise au temps des doges, et combien d’autres merveilles.

Vers la fin de sa vie, malheureusement, beaucoup de ces cadeaux n’étaient plus en sa possession. Au lendemain d’une pièce dont décors et costumes avaient été coûteux et dont les recettes s’avéraient insuffisantes, Sarah avait dû vendre — à n’importe quel prix — des joyaux inestimables non seulement par leur valeur, mais aussi en raison des triomphes qu’ils évoquaient pour elle.

En janvier 1882, lorsqu’elle arriva à Vienne. l’Archiduc Frédéric mit à sa disposition, pour la durée de son séjour, l’un de ses palais, n’acceptant pas qu’une reine habitât l’hôtel

.

Durant ses représentations à Copenhague, le roi Christian IX l’invita sur son yacht, pour lui faire visiter lui-même Elseneur, le tombeau d’Hamlet et le château de Maryenlist. Puis, à la fin de 165sa soirée d’adieu, il la fit mander dans sa loge et devant toute la salle, la décora de l’Ordre du Mérite Danois.

Vers sa quarantième année, déjà, Sarah Bernhardt était commandeur ou grand-croix des ordres nationaux de presque tous les pays du monde. Seule — le croirait-on ? — la France attendit jusqu’en janvier 1914, pour la faire chevalier de la Légion d’Honneur. Elle avait 69 ans. Et lorsqu’elle mourut, elle était seulement officier, le second grade dans l’ordre national français. De nos jours, certaines femmes, infiniment moins illustres, reçurent, beaucoup plus jeunes des honneurs plus grands. On pourrait citer telle romancière éminente, mais dont le prestige n’est pas comparable à celui de Sarah Bernhardt, qui a été faite chevalier à 48 ans et commandeur à 60.

C’est à Saint-Pétersbourg que le succès de Sarah Bernhardt prit les proportions les plus considérables. D’abord, à cette époque et jusqu’en 1914, toute l’aristocratie et la haute société russes parlaient impeccablement le français. D’autre part, il est à remarquer — et tous les artistes en ont fait l’expérience — qu’en Europe, contrairement à ce qu’on pourrait croire, les populations du Nord sont, en général, beaucoup plus enthousiastes et plus démonstratives que celles du Sud. L’Angleterre et les pays Scandinaves, par exemple, fournissent aux théâtres des publics incomparablement plus vibrants et dont les manifestations sont dix fois plus bruyantes que les réactions d’une salle italienne, espagnole ou algérienne. Le fait ne s’explique pas, mais il est incontestable.

La Russie fit à Sarah une réception grandiose. Chaque jour, pendant des heures, la foule attendait sa sortie de l’hôtel, pour l’acclamer. Chaque soir, lorsqu’elle arrivait au théâtre, un large tapis rouge était bien vite déroulé sur le trottoir afin qu’en descendant de son traîneau, elle n’eût pas à poser le pied dans la neige. Des trains spéciaux, de Moscou, avaient été établis, pour permettre aux habitants de la ville de venir assister à ses représentations. Les grands-ducs, tous les membres de la famille impériale étaient quotidiennement dans la salle, où se pressait tout ce que Saint-Pétersbourg comptait de plus illustre.

Deux fois, elle fut mandée au Palais d’Hiver, résidence du Tzar, devant lequel elle joua d’abord le Passant et la mort d’Adrienne Lecouvreur, puis deux actes de Phèdre. Le soir où elle fut présentée à Alexandre III, qu’elle avait positivement bouleversé, il l’arrêta vivement dans sa révérence et, devant toute la Cour, lui dit :

— Non, Madame. C’est à moi à m’incliner devant vous !

166Comment et dans quelles circonstances exactes, six mois après leurs quelques entrevues à Paris, s’effectua la première rencontre, à Saint-Pétersbourg, de Sarah Bernhardt avec Jacques Damala ? Les détails importent peu. Ce qui est certain, c’est que trois jours après son arrivée, le beau Grec ne quittait plus Sarah qui rayonnante, n’acceptait une invitation qu’à la condition qu’il fût convié aussi. Elle ne consentit à se rendre, sans lui, qu’aux soirées tout à fait officielles où, décemment, le protocole ne lui permettait pas de formuler une semblable exigence.

Bientôt, leur liaison était la fable de Saint-Pétersbourg et déjà, dans tous les milieux, on jugeait plus ou moins sévèrement, le sans-gêne un peu choquant de la grande artiste lorsque tout à coup, une nouvelle sensationnelle se répandit dans la ville : Jacques Damala avait donné sa démission d’attaché à la Légation de Grèce, il était engagé, comme comédien, par Sarah Bernhardt et, faisant désormais partie de sa compagnie, jouerait le mardi suivant, avec elle, le rôle de Sartorys dans Froufrou !…

Cette information retentissante était suivie d’une autre, qui passa inaperçue du public, mais qui constitua un petit événement parmi la troupe de Sarah : Philippe Garnier, prétextant une bronchite, abandonnait la tournée et rentrait dignement à Paris, Sarah l’ayant, à l’amiable, tenu quitte de la fin de son engagement.

Cette aventure romanesque décupla, dans l’instant, la curiosité des foules. En cinq mois de séjour à Saint-Pétersbourg, Damala avait eu le temps d’être introduit dans toute la haute société russe et de briser distraitement quelques cœurs. Le beau diplomate, se faisant tout à coup acteur, abandonnant son poste pour suivre la grande artiste et lui servir désormais de partenaire, durant de reste de sa tournée, il y avait là de quoi susciter d’interminables commentaires.

En l’absence de rapports précis à ce sujet, il est facile d’imaginer ce que furent, à Saint-Pétersbourg, les débuts de Damala comédien. Bien qu’il eût déjà souvent joué la comédie en amateur, évidemment il manquait, avant tout, de métier, et malgré les efforts de Sarah qui lui enseignait ses rôles avec une patience et une sollicitude inlassables, certes, il n’était pas à la hauteur de sa tâche. D’autant qu’éperdument éprise du beau Grec, elle le voulait bientôt pour partenaire dans toutes ses pièces et, non contente de lui faire reprendre, un à un, les rôles de Philippe Garnier, elle dépossédait aussi, peu à peu, le pauvre Angelo de quelques-uns des personnages qu’il tenait plus que convenablement. Elle faisait, ainsi, jouer à Damala, notamment Armand Duval de la Dame aux Camélias et même Hernani !… Dans ce dernier rôle qui exige d’abord du style et aussi un acteur qui sache dire les vers, Damala 167se montra tout particulièrement insuffisant. Mais, loin d’en convenir, Sarah Bernhardt le trouvait admirable et lui prédisait une merveilleuse carrière de comédien. L’amour, plus qu’aucune autre, la rendait aveugle !… Elle n’osa tout de même pas lui faire jouer Hippolyte de Phèdre, mais sans doute est-ce uniquement parce que la mémoire de Damala ne pouvait vraiment pas fournir l’effort d’apprendre tant de pièces en si peu de temps.

En ce qui concerne Sarah Bernhardt, les raisons de ce coup de tête étaient évidentes. Durant tout le début de sa tournée, fiévreusement, elle avait attendu le jour où enfin, elle retrouverait Damala. Vingt fois elle s’était demandé comment il allait l’accueillir, si seulement il viendrait la voir, si elle ne le retrouverait pas amoureux d’une autre ou, tout au moins, indulgent aux charmes inédits de quelque grande dame russe. Lorsqu’après cette longue période d’anxiété, elle l’avait revu et qu’il avait enfin consenti à couronner sa flamme, un tel sentiment de joie et de triomphe s’était emparé d’elle qu’aussitôt, sa seule idée avait été de s’attacher cet homme, professionnellement d’abord, et bientôt aussi, hélas ! légitimement.

Mais lui qui jamais n’éprouva pour Sarah, — pas plus que pour aucune autre femme — le moindre sentiment, qu’est-ce qui l’avait fait agir ? Avait-il été ébloui par ses succès et tenté par la satisfaction d’apparaître, aux yeux de chacun, l’heureux vainqueur de celle dont s’entretenait tout Saint-Pétersbourg ? Ou, plus prosaïquement, les recettes énormes qu’elle réalisait partout où elle jouait, lui donnaient-elles la perspective de vivre désormais une existence fastueuse, dont elle seule réglerait les dépenses ? Malgré les apparences, cette dernière hypothèse n’est pas à retenir. Non que Damala fût désintéressé, mais à Saint-Pétersbourg même il aurait pu choisir la maîtresse qu’il voulait, plus riche que Sarah Bernhardt et tout aussi généreuse.

Ce qui est plus probable, c’est que ce brusque coup de barre, donné dans son existence, avait amusé sa nature d’aventurier oriental. C’était autre chose, c’était du nouveau, de l’imprévu, du pittoresque. Et peut-être, aussi, souriait-il à l’idée que, de la sorte, il pourrait bientôt revenir à Paris, qu’on l’avait discrètement prié de quitter en tant qu’attaché de Légation et dont nul ne pourrait plus le renvoyer, s’il y reparaissait comédien et protégé par Sarah Bernhardt.

Après un mois de triomphes qui s’achevèrent en apothéose, Sarah quittait Saint-Pétersbourg le 30 mars. Prenant d’assaut le même train qu’elle, une cinquantaine d’enthousiastes lui avaient fait cortège jusqu’à la frontière. Elle devait promettre de revenir 168très vite et très souvent, et directement partait pour Londres, où elle débutait le 2 avril.

Et le 4 avril 1882, à l’église Saint-Andrews dans Wells Street, la plus grave erreur de son existence était commise : Sarah Bernhardt épousait Jacques Damala.

Lorsque la nouvelle fut connue à Paris, ce fut une consternation générale, et aussi à Londres, parmi sa compagnie dont tous les artistes adoraient Sarah. On connaissait l’effroyable réputation du jeune diplomate grec, dont la conduite, avec les femmes, était tristement célèbre. Et surtout, beaucoup savaient ce que Sarah ignorait encore, car, durant leur séjour à Saint-Pétersbourg et malgré leur intimité il avait réussi à le lui cacher : qu’il était redoutablement morphinomane, intoxiqué à un degré pratiquement incurable.

Mais qu’auraient pu faire ses acteurs, ses amis ? Sarah, transfigurée, donnait une telle impression de bonheur éperdu, de fierté radieuse !… Personne ne se serait permis de risquer la plus timide observation. Pas même Jeanne Bernhardt qui, pourtant, connaissait mieux que personne, les tares de Damala.

Dans son affection pour sa sœur, elle avait bien eu l’idée de l’avertir, de la mettre en garde… Elle fut retenue par la complicité qui existe entre morphinomanes. Toujours ils se soutiennent entre eux. Et peut-être aussi, craignait-elle une vengeance du Grec, qu’on disait brutal et rageur. Bref, elle se tut, et comme les autres, fit bonne contenance et félicita les jeunes époux.

À Londres, c’était, en quatre ans, la quatrième saison de Sarah Bernhardt et pour renouveler son répertoire, elle joua, notamment, l’Aventurière d’Émile Augier. Maintenant, elle avait eu le temps d’établir le personnage de Dona Clorinde, qu’elle possédait si imparfaitement lorsqu’elle l’avait joué au Théâtre-Français, et la presse anglaise l’y jugea à ce point magnifique que Francisque Sarcey fit le voyage exprès pour la voir.

Il en profita pour assister aussi à une représentation d’Adrienne Lecouvreur qu’elle n’avait pas jouée à Paris. En rentrant, il lui consacrait, dans le Temps, un long feuilleton qui se terminait par ces mots :

Elle est unique et jamais personne ne la remplacera. Quelle perte irréparable pour la Comédie-Française !…

C’était son antienne, qu’il reprenait chaque fois qu’il parlait de Sarah Bernhardt.

Après le Portugal, l’Espagne et la Suisse, Sarah traversait Paris, durant quelques jours, avant de terminer sa tournée en 169Hollande, puis en Belgique. On lui demanda si elle accepterait de prêter son concours à une représentation de gala, organisée au Théâtre de la Gaîté, au profit de la veuve du grand peintre-décorateur Chéret. Elle accepta, et comme spectacle, proposa la Dame aux Camélias, avec Damala dans le rôle d’Armand Duval. C’était la première fois qu’elle jouerait à Paris la pièce de Dumas fils que, depuis près de deux ans, elle avait interprétée un peu partout. Et elle allait y paraître avec celui qui était son mari depuis six semaines !… Il y avait de quoi piquer la curiosité du public. Dès la première annonce de cette soirée, les bureaux de location de la Gaîté furent positivement envahis.

Cette représentation unique eut lieu le 25 mai 1882.

Autour de Sarah Bernhardt qui, enfin, offrait aux Parisiens l’occasion de l’applaudir dans le rôle de Marguerite Gautier, la distribution comprenait Jeanne Bernhardt dans Nichette, Mmes Laurence Grivot, Angèle, de Cléry, Depoix, Sydney, MM. Jacques Damala dans Armand, Dumaine dans le père Duval, Dieudonné, Cooper, Romain, Joumard. Et pour corser encore l’affiche. Saint-Germain, le fameux comique, avait accepté de reprendre, pour un soir, le rôle de Saint-Gaudens, qu’il avait déjà joué souvent à Paris.

Dès son apparition, Sarah Bernhardt fut longuement acclamée. Et, d’acte en acte, son incarnation du personnage de Marguerite remplit la salle d’admiration. Après Mme Doche, la créatrice, en 1852, le rôle avait été joué successivement à Paris, par Blanche Pierson et Aimée Tessandier. Toutes trois n’y avaient remporté personnellement qu’un succès honorable. C’était la pièce qui plaisait alors et qui portait

son interprète. Avec Sarah Bernhardt, il en allait tout autrement. Au troisième acte notamment, elle s’élevait très haut au-dessus de l’ouvrage, que ce soir-là, le public de Paris eut véritablement l’impression de découvrir. Et au cinquième acte, où sa lente agonie et sa mort étaient réalisées avec un art souverain, elle rejoignait presque les moments sublimes de la mort de Phèdre. On lui fit un triomphe et elle fut l’objet de rappels sans fin.

Malheureusement, le jeune premier

était loin, très loin, de partager ce succès. La presse, pour lui, était cruelle. Voici, exemple typique, ce que disait Edmond Stoullig, le critique du Rappel :

C’est M. Jacques Damala qui jouait Armand. On devine que la vue du mari de Mme Sarah Bernhardt était une des grandes attractions de la soirée. Son entrée, au premier acte, avait fait sensation.

Damala !… Le voilà !…Et les lorgnettes de se braquer sur le jeune et beau garçon, à l’œil noir, qui avait eu l’honneur d’être distingué par la grande artiste, au point qu’elle en avait 170fait amoureusement son époux, devant la loi. Si, du point de vue physique, Armand Duval a conquis tous les cœurs, il n’en était pas de même du point de vue artistique. Son inexpérience était colossale, la voix grave au point d’être sourde, la diction pâteuse et embarrassée d’un accent étranger fort prononcé, l’allure uniformément triste et timide. Vraiment, cet amant passionné nous apparaissait bien froid et bien gauche. Bref, l’exhibitionn’était pas heureuse. Pourtant, au quatrième acte, qui est presque tout entier pour Armand. M. Damala a pris une petite revanche. Il eut quelques accents émouvants et sincères. Avec beaucoup de travail, peut-être pourra-t-il faire un comédien. Il est vrai qu’il a, auprès de lui, un professeur dont les leçons devraient lui être profitables.

En lisant ces articles, tous à peu près semblables, Sarah Bernhardt avait haussé les épaules :

— Ils ont été aussi sévères pour moi, à mes débuts, disait-elle à son mari. Cela n’a rien empêché, tu le vois. Et par conséquent, cela ne saurait te décourager.

Car, — étrange aberration !… — elle gardait et conserva toujours pour Damala, comédien, une admiration totale. À la fin de sa vie, encore, si elle admettait mélancoliquement tous ses défauts et ses vices, elle persistait à croire qu’il y avait, en lui, un acteur de génie

, ce qu’elle fut toujours la seule à penser.

Au moment où, de Madrid, elle avait accepté de donner cette représentation à la Gaîté, Sarah avait écrit à Victorien Sardou et aussi à Raymond Deslandes, de ne pas manquer d’y assister. Et elle ne leur avait pas caché pourquoi. Le principal rôle masculin, Loris Ipanoff, de Fédora, la pièce qu’elle allait créer à la rentrée, au Vaudeville, était un grand amoureux, dont elle jugeait que Damala était l’interprète idéal. Et elle ne doutait pas qu’après l’avoir vu dans la Dame aux Camélias, Sardou, comme Deslandes, seraient aussitôt de son avis.

Elle repartait pour Amsterdam le 27. La veille, elle vit Sardou qui, évasivement, lui dit :

— Très bien… Beau garçon… Intéressant… Nous parlerons de cela à votre retour.

Ces quelques mots lui avaient suffi pour croire Damala agrée et triomphalement, elle lui avait annoncé qu’il créerait Fédora avec elle.

Au début de juillet, à son retour définitif, il fallut bien qu’on s’expliquât. Avec toute l’habileté, tous les ménagements possibles, Sardou lui fit comprendre que ce serait rendre un mauvais service 171à Damala que de le faire débuter à Paris dans le rôle principal d’une pièce nouvelle. Les acteurs professionnels, parmi lesquels il allait ainsi, d’emblée, prendre une place prépondérante, ne lui pardonneraient peut-être pas cette chance trop soudaine. Montée par eux, la presse serait impitoyable. La pièce en souffrirait. Et puis, pour elle-même, Sarah ne devait-elle pas se montrer circonspecte ? Après quatorze ans d’Odéon et de Théâtre-Français, Fédora était la première pièce qu’elle allait jouer sur les boulevards, et ce serait sa rentrée à Paris après une longue absence. Elle serait très attendue

, devait soigneusement mettre tous les atouts dans son jeu, et tout d’abord s’assurer, comme partenaire, un acteur connu et aimé des Parisiens.

Elle insista, supplia, menaça de ne pas jouer elle-même, si on ne lui donnait pas son mari dans Loris. Sardou fut intraitable. Elle dut céder. Et au fond, tout en trouvant Damala remarquable, elle devait convenir que l’auteur de Fédora avait raison.

Mais comment, sans le vexer, annoncer cette nouvelle à son Jacques ? Après seulement trois mois de mariage, déjà elle avait pu se rendre compte qu’il était nerveux, facilement irritable, capable de violence, peut-être.

Alors, fébrilement, elle chercha, en cachette, une pièce pour lui, une pièce contenant un très beau rôle d’homme, et que l’auteur accepterait de confier à Damala. Après plusieurs démarches infructueuses auprès de différents écrivains, elle s’adressa à Catulle Mendès, poète, dramaturge, critique et qui, presque contemporain de Sarah, était son ami depuis des années.

Il avait, dans ses tiroirs, une comédie dramatique intitulée les Mères Ennemies, dont la situation centrale était puissante et dont, surtout, le principal personnage masculin était superbe. Pour faire plaisir à Sarah, il consentit à lui donner les Mères Ennemies pour Damala, à condition, bien entendu, qu’elle fit accepter par un directeur, la pièce et l’interprète.

Le soir même, rentrant avenue de Villiers, Sarah Bernhardt, brandissant un manuscrit, disait à son mari :

— Jacques chéri, je t’apporte une merveille, le plus beau cadeau que je puisse te faire.

— Voyons ?… questionna paisiblement Damala.

— Une pièce de Mendès, un chef-d’œuvre, avec, pour toi, le rôle le plus merveilleux qui ait jamais été écrit pour un acteur.

— Vraiment ?

— C’est bien simple : depuis que j’ai lu ces Mères Ennemies, je me demande si tu ne devrais pas jouer cela, plutôt que Fédora ! Sardou sera désespéré, il tient tellement à toi !… Mais tu penses 172bien que ton succès m’est plus précieux que le sien. Lis cela, je t’en prie et dis-moi ce que tu en penses.

Damala lut le manuscrit de Catulle Mendès et convint que la pièce était belle et le rôle magnifique. Pourtant, il restait perplexe : jouer au Vaudeville, théâtre très coté, une œuvre nouvelle de ce maître qu’était Sardou, avec Sarah Bernhardt, dans tout l’éclat de sa gloire, lui semblait, à priori, un succès tellement certain !…

— Sans doute, convint Sarah. Mais, dans une pièce avec moi tu ne seras jamais que le second.

Et elle ajouta vivement, comme pour s’excuser :

— Je fais du théâtre depuis tant d’années !… Tandis que dans la pièce de Mendès, tu serais le premier et le seul. Immanquablement, c’est toi qui aurais le succès de la soirée.

Vaniteux comme il l’était aussi, Damala se laissa convaincre par ce raisonnement. Restait à faire recevoir la pièce. Ceci pouvait nécessiter de longs et peut-être, décevants pourparlers. Alors, — jusqu’à quelles inconséquences l’amour ne devait-elle pas la conduire ! — Sarah prit un théâtre à son compte, uniquement pour faire jouer Damala !

Ayant entendu dire que l’Ambigu, qui était alors aux mains d’un nommé Chabrillat, faisait de mauvaises affaires, et que son directeur céderait peut-être à de bonnes conditions son fauteuil, elle se mit en relations avec lui et fin juillet, acquit le bail de ce théâtre.

Aujourd’hui, ceci semble une opération de petite envergure. Depuis quelques années, les salles de spectacle se louent à la saison, pour six mois, voire pour la durée d’une pièce. En 1882, ce n’était pas le cas. Les théâtres n’étaient concédés que moyennant un très long bail : dix ou quinze ans au moins et souvent, une clause interdisait au preneur de sous-louer. C’est, en effet, dans de telles conditions que Sarah Bernhardt devint directrice du Théâtre de l’Ambigu, où elle ne devait jamais jouer elle-même et où, en quelques mois, elle allait engloutir une petite fortune.

Ce n’est, d’ailleurs, pas sous son nom qu’elle prit le théâtre, mais sous celui de son fils. La nouvelle étonna les professionnels. Maurice Bernhardt avait alors dix-sept ans et demi. Comment Sarah pouvait-elle déjà lui confier les destinées d’un théâtre et surtout pourquoi ?

Parce que c’est avec dépit, presque avec chagrin que Maurice avait accueilli le mariage de sa mère. Jusqu’alors, elle vivait seule avec lui, le comblant de sa tendresse et d’attentions de toutes sortes. On sait qu’elle avait pour son fils une véritable adoration, qu’elle 173conserva intacte et passionnée jusqu’à sa mort. Depuis leur mariage, naturellement, Damala s’était installé avenue de Villiers. Il y régnait en maître. Et le jeune homme souffrait et de sa présence et de l’amour évident que sa mère avait pour lui. Bref, c’est, en quelque sorte, pour amadouer son fils, pour se faire pardonner son mariage et aussi pour tenter de rendre plus cordiales les relations de Maurice avec son beau-père, dont il allait ainsi devenir le manager, que Sarah installa ce gamin dans le fauteuil directorial de l’Ambigu.

Elle confiait d’ailleurs, en réalité, la gestion de l’affaire à un administrateur avisé et compétent, Auguste Simon, dont, sur les affiches et programmes, elle accola le nom à celui de son fils. Et c’est elle seule qui, dans la coulisse, restait la véritable maîtresse de l’entreprise.

Ayant versé cent-mille francs à Chabrillat pour la cession de son fonds de commerce, Sarah Bernhardt commença par faire transformer la décoration du théâtre, ce qui lui coûta cent autres mille francs. Et, dès la fin d’août, on aurait pu répéter. Mais la première de Fédora, au Vaudeville, n’était prévue que pour le courant de décembre. Il ne fallait donc pas que la pièce de Mendès passât avant novembre, au plus tôt : le but de cette combinaison, échafaudée uniquement pour sauver l’amour-propre de Damala, était de le retenir à l’Ambigu pendant la pièce de Sardou, et non avant, de façon à pouvoir dire : Ce n’est pas Sardou qui n’a pas voulu de lui dans Fédora, c’est Damala qui n’était pas libre.

Alors, pour gagner du temps, c’est avec une reprise de Cartouche, un mélodrame de d’Ennery, créé en 1858 que, le 9 septembre 1882, la Direction Maurice Bernhardt et Auguste Simon

ouvrit les portes de l’Ambigu, flambant neuf. Ne jugeant pas utile de faire de gros frais pour ce spectacle d’attente, Sarah ne lui avait assuré qu’une distribution assez pâle, qui ne comprenait guère que deux bons acteurs, Paul Deshayes et Cooper. Comme on pouvait s’y attendre, les recettes répondaient à la médiocrité des interprètes : en 65 représentations, le reprise de Cartouche coûtait à Sarah Bernhard un peu plus de cinquante-mille francs.

Le 17 novembre, enfin, avait lieu la première des Mères Ennemies. Avec Damala, la pièce était interprétée, dans les principaux rôles, par Agar, devenue tout à fait l’amie de Sarah depuis la Marseillaise, Antonine, qui jouait l’autre mère, et Paul Deshayes.

Ce fut un succès, pas extraordinaire, mais un succès. La pièce, bien faite, pathétique, était tout à fait à sa place à l’Ambigu et Damala, que Sarah avait fait travailler avec acharnement, fut applaudi et jugé bien supérieur à ce qu’il avait été dans la Dame aux Camélias. Le beau Grec était content, Sarah pleine d’espoir. 174Peut-être allaient-elles devenir moins fréquentes, ces scènes qui, déjà, rendaient si difficile son existence conjugale ?

C’est qu’en effet, elle avait découvert maintenant pourquoi Damala était parfois si ombrageux, si étrange, ou alors muet, abattu pendant des heures. Ayant souvent vu Jeanne dans des états semblables, Sarah avait compris que son mari était en proie au même vice que sa sœur. Et il le lui avait avoué. Alors, courageusement, elle avait entrepris de le désintoxiquer, enfermant à clef son poison, ne le lui donnant que par doses minimes, qu’elle diminuait insensiblement chaque jour.

Mais guérir un intoxiqué est une tâche surhumaine et réclame de celle qui l’entreprend, une attention et une présence constantes. Dès que son infirmière s’éloigne, un morphinomane trouve toujours le moyen de se procurer de la drogue. Et l’existence de Sarah ne lui permettait évidemment pas de surveiller Damala jour et nuit. Il lui fallait donc se résigner, espérer contre tout espoir, souhaiter que ses succès de théâtre le détournassent, peu à peu, de son vice. Au lendemain de la première des Mères Ennemies, elle se dit que peut-être, cette heureuse expérience allait lui donner l’ambition de recouvrer la santé.

Mais, le 11 décembre, au Vaudeville, avait lieu la première de Fédora. Et ce n’était pas un succès, c’était un triomphe, presque un événement.

Non seulement la rentrée de Sarah Bernhardt, qui n’avait pas joué à Paris, du moins en représentations régulières, depuis deux ans et huit mois, provoquait une curiosité folle, mais encore, après tant d’autres œuvres magistrales, Sardou avait réussi, avec Fédora, l’un des drames les plus saisissants, les plus admirables qu’il ait écrits.

D’un bout à l’autre des quatre actes, l’action rapide, passionnante, autour d’un complot de nihilistes qui conduit ses héros de Saint-Pétersbourg à Paris, gardait le public positivement haletant.

Le dialogue nerveux, vivant, sans récits, sans tirades, presque tout en répliques courtes et acérées, donnait aux situations une intensité extraordinaire. Et au dénouement, la mort de Fédora (encore une !…) offrait à Sarah Bernhardt l’occasion de se surpasser elle-même. Autour d’elle, tous les rôles de la pièce étaient d’ailleurs remarquablement joués et surtout celui de Loris Ipanoff, qui valait un très grand succès personnel à Pierre Berton.

Psychologiquement, ce fut pour Sarah une soirée bien singulière. D’acte en acte, elle sentait le succès croître, s’amplifier et elle en était, à la fois, ravie et inquiète. Pour elle, évidemment, ce triomphe l’enchantait, mais que dirait son mari ? Ne lui en voudrait-il 175pas d’avoir, avec Sardou, une réussite infiniment plus grande que celle qu’il connaissait lui-même, avec Mendès ?

À la fin de la soirée, Damala, sortant de l’Ambigu, avait rejoint Sarah au Vaudeville. Il était arrivé juste au moment où le rideau tombait. Quelques instants après, c’était, dans la loge de la triomphatrice, la ruée des grands jours. Et à tous ceux qui la félicitaient, Sarah, touchante au point d’en être presque naïve, répétait en désignant Damala :

— Vous savez que c’est lui qui devait créer Loris. Sardou le voulait absolument. Mais il a un tel triomphe dans la pièce de Mendès !… Il ne pouvait pas quitter les Mères Ennemies. Êtes-vous allé le voir, à l’Ambigu, au moins ? Il faut y aller. Il est admirable !…

Tout ceci alors que, bouleversés par la représentation à laquelle ils venaient d’assister, ses amis tentaient vainement de lui parler d’elle et de Fédora et ne se souciaient nullement de Damala.

Le lendemain, avec un enthousiasme délirant, la presse célébrait le triomphe éclatant de Sarah Bernhardt et de Victorien Sardou. Les bureaux de location du Vaudeville étaient pris d’assaut. Pour des semaines, la salle entière était louée d’avance.

Pendant trois ou quatre jours, l’atmosphère fut lourde dans l’hôtel de l’avenue de Villiers. Damala parlait à peine, mais il était aisé de deviner les sentiments qui l’agitaient. Le 16 décembre, vers minuit, l’orage éclata4. Croyant lui faire plaisir, Sarah, rentrant du Vaudeville, dit à son mari :

— Je viens de m’entendre avec Sardou. Quelles que soient les recettes, je cesserai de jouer Fédora fin d’avril.

Enfoncé dans un fauteuil, Damala fumait un cigare et ne répondit pas. Alors, elle continua :

— Je lui ai fait comprendre que si je partais en tournée avec la pièce en mai, juin et juillet, je ferais beaucoup plus d’argent à Bruxelles et à Londres, qu’à Paris où nous aurons déjà fait plus de cent représentations. Il est d’accord et, partout, c’est toi qui joueras Loris.

Damala releva la tête et brusquement :

— Est-ce que tu te moques de moi ?

176— Comment cela ?

— Alors je suis tout juste bon pour remplacer Monsieur Berton, sans doute parce qu’il ne peut pas quitter Paris !… Et tu as l’audace, toi, de me faire cette proposition ?

— Il me semble, au contraire, que…

— Parce que tu n’as ni tact, ni intelligence, ni délicatesse !… cria tout à coup le Grec. Voilà trois mois que je subis cet affront sans rien dire. Je n’en peux plus !…

— Cet affront ?…

— Tu m’as relégué à l’Ambigu pendant que tu t’épanouis au Vaudeville. Tu m’as fait renoncer à un rôle admirable, dans Fédora, pour jouer une ânerie de ce Mendès !… Tu t’appliques à m’éteindre, à entraver ma carrière. Tu fais tout pour m’empêcher d’arriver.

— Jacques !… Comment peux-tu ?…

— Je sais bien pourquoi, d’ailleurs. Tu meurs de jalousie. Tu as peur qu’une autre me prenne. Alors tu évites avec soin tout ce qui pourrait me mettre en valeur. Pauvre idiote !…

Sarah pâlit sous l’insulte :

— Jacques !… Tu vas trop loin !

Mais, exaspéré, il poursuivait :

— Je répète : pauvre idiote et pauvre inconsciente !… Quand je pense que je t’ai sacrifié ma carrière, qu’à Saint-Pétersbourg, je vivais dans le milieu le plus agréable, le plus aristocratique !… J’ai quitté tout cela pour suivre une cabotine et voilà comment elle m’en sait gré !… Elle m’enterre à l’autre bout des boulevards, et puis elle ose m’offrir de reprendre, en province, un rôle qu’on ne m’a pas trouvé digne de créer à Paris !

Perdant patience, Sarah répliqua :

— Est-ce ma faute ?

Alors, Damala, s’emportant tout à fait :

— À quoi cela me sert-il, alors, d’être ton mari ? Pourquoi faut-il que je vive avec une folle, dont le mauvais goût et les excentricités me font rougir, si ce n’est même pas pour jouer les rôles que je veux ?… Il fallait me prévenir que, malgré ta prétendue situation, tu n’es pas capable d’imposer aux auteurs les partenaires de ton choix. Et alors, bien sûr, je ne t’aurais pas épousée !

— Prends garde !…

— À quoi ?… Tu n’es pas plus capable de me faire du mal que de me faire du bien. Et d’ailleurs, je t’en défie, car tu ne me reverras plus !…

Et claquant violemment la porte, il sortit de la pièce. Affolée, Sarah courut après lui, l’implora… Mme Guérard, réveillée, intervint ; Maurice, lui aussi, fut appelé et voyant sa mère en larmes, 177dut, à contre-cœur, supplier son beau-père de rester. Rien n’y fit. Ayant hâtivement empilé quelques vêtements dans une valise, Damala, vers deux heures du matin, quittait bruyamment l’hôtel de l’avenue de Villiers et allait finir sa nuit, Dieu sait dans quel bouge, ou chez quelle ancienne maîtresse.

Le lendemain, il ne paraissait pas à l’Ambigu, où sa doublure le remplaçait. Et le surlendemain, tous les journaux de Paris publiaient ce bref communiqué :

Théâtre de l’Ambigu. — Depuis hier soir, dans les Mères Ennemies, le rôle d’André Boleski, créé par M. Jacques Damala, est joué par M. Montigny.

Le départ de Damala fut un coup terrible pour Sarah Bernbardt. Elle en souffrit atrocement et ce n’est que grâce à un miracle d’énergie qu’elle put continuer à jouer Fédora, sans un soir d’interruption. D’ailleurs, ce ne devait pas être la fin de ses relations avec son mari, dont elle ne fut réellement délivrée que par sa mort, sept ans plus tard, en novembre 1889.

Cependant que le triomphe de Fédora se poursuivait, immuable, au Vaudeville, il lui fallait bien assurer les spectacles de l’Ambigu dont elle avait maintenant la charge.

Succédant aux Mères Ennemies, le 27 janvier 1883, avait lieu la première représentation d’une pièce magnifique, la Glu, dont l’auteur était un jeune poète qui, quelques années plus tard, allait se faire à Paris, une place considérable : Jean Richepin.

Bien qu’elle fût admirablement jouée par Réjane et Agar, Decori et Lacressonnière, la pièce ne réussit pas et ne fournit que cinquante représentations. Elle ne devait connaître le succès qu’à ses reprises. Et sa création coûtait encore à Sarah Bernhardt une cinquantaine de mille francs.

Pour parer à cet échec, elle montait, le 15 mars, une pièce de Pierre Decourcelle, intitulée l’As de Trèfle. Celle-ci s’effondrait aussi au bout de trente-cinq représentations. On reprenait alors la Bouquetière des Innocents, un drame d’Anicet Bourgeois et Fernand Dugué, créé vingt ans plus tôt et qui ne connaissait pas meilleure fortune. La malchance s’obstinait. Il n’y avait plus à lutter.

Alors, à la fin de mai 1883, après une série d’insuccès presque interrompus, Monsieur Maurice Bernhardt

se retirait, abandonnant la direction de l’Ambigu, que gardait seul, à son compte, l’administrateur du théâtre, Auguste Simon.

En dix mois d’exploitation, Sarah Bernhardt avait monté cinq pièces et perdait, au total, 470.000 francs. Près d’un demi-million était englouti à l’Ambigu, ce théâtre qu’elle avait pris uniquement pour Damala et où il avait joué quatre semaines !…

178Pourtant, elle ne regrettait pas trop cette coûteuse entreprise, car, pendant les répétitions de la Glu, elle avait un peu mieux connu son auteur et il lui avait plu infiniment.

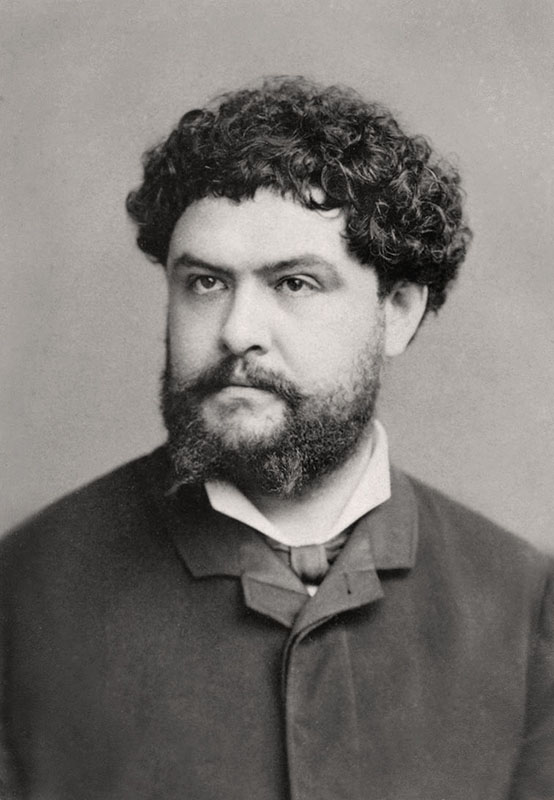

Outre son incontestable talent, Jean Richepin était un magnifique gaillard de trente-quatre ans. Les épaules larges, la barbe carrée, la voix sonore, les cheveux bouclés toujours en désordre, il incarnait alors, exactement, le héros de la pièce célèbre qu’il allait donner quatorze ans plus tard : le Chemineau.

Comme tout Paris, Richepin avait connu la rupture de Sarah avec Damala et comme tout Paris, il se sentait plein de sympathie pour la grande artiste, si vilainement traitée par cet indigne époux. D’autre part, Sarah, les premiers jours d’abattement passés, s’était reprise et orgueilleuse, détestant qu’on la plaignît, sentait la nécessité de masquer aux yeux du monde, son chagrin, en affichant un autre bonheur, fût-il de pure façade. Elle encouragea donc Richepin à venir la voir souvent, chez elle comme au Vaudeville et lui demanda même d’écrire pour elle une pièce nouvelle.

Le soir où l’annonce de cette œuvre future parut dans la presse, Damala, pendant que Sarah était au théâtre, revenait avenue de Villiers et tranquillement reprenait possession de sa chambre, comme s’il ne l’avait jamais quittée !

Lorsque Sarah rentra, après sa représentation, elle trouva Mme Guérard qui l’attendait dans le vestibule et qui, à voix basse, lui annonça que Damala était de retour. On était en février. Deux mois environ s’étaient écoulés depuis la nuit orageuse où il avait disparu. Indignée, elle monta dans la chambre du Grec, qu’elle trouva couché, lisant paisiblement les journaux.

— Qu’est-ce que tu fais là ?

— Tu le vois bien, Je lis un peu, avant de dormir.

— Tu as osé reparaître ici ?

— Pourquoi pas ? Je suis ton mari. Et cet hôtel est notre domicile conjugal. C’est ma place.

— Mais il y a des semaines que tu l’as abandonné. Tu as perdu le droit de…

— Erreur totale, répliqua tranquillement Damala. As-tu fait constater mon absence par huissier ? M’as-tu fait prendre en flagrant délit ?

— Non. Alors tu profites cyniquement de ma bonté…

— Ne parle donc pas de ta bonté. Tu n’as pas pensé à prendre les mesures légales, sans doute parce que tu étais trop absorbée par Monsieur Jean Richepin ?

179— Je te trouve mal placé pour me faire une scène de jalousie !…

C’est pourtant en feignant d’avoir appris la présence constante de l’auteur de la Glu auprès de sa femme et d’en souffrir que Damala obtint son pardon. Et dès le lendemain, l’existence commune reprenait entre Sarah et lui. Richepin en fut informé. Il haussa les épaules et comme il n’avait, alors, aucun droit à se mêler de la vie privée de Sarah, il se contenta de lui dire :

— À votre aise ! Quand, à nouveau, vous aurez assez de cet individu, vous me préviendrez !

Elle ne devait pas tarder à suivre ce conseil. Durant les semaines où il avait déserté l’avenue de Villiers, Damala, sans doute, s’était plus que jamais adonné à la morphine. À son retour chez sa femme, son état était effroyable. Alternativement surexcité à l’extrême ou complètement prostré et dans les deux cas, ayant perdu le sommeil, il ne supportait pas une heure de solitude. Alors, en pleine nuit, il entrait dans la chambre de Sarah, s’asseyait au pied de son lit et, décidé à refaire du théâtre, lui exposait les projets les plus déraisonnables. Ou bien alors, lucide, mais désespéré, il sanglotait pendant des heures sur sa déchéance physique et se traînait par terre, la suppliant de le guérir.

À ce moment, Damala se faisait jusqu’à huit et dix piqûres de morphine par jour. Il ne prenait même plus la peine de découvrir et de frotter à l’alcool la partie de son corps destinée à recevoir l’aiguille de platine. Il se piquait dans la cuisse, à travers l’étoffe de son pantalon, tout en poursuivant une conversation commencée. C’était un spectacle lamentable que celui de cet homme magnifique dont, de jour en jour, l’état s’aggravait et qui, sous les yeux de Sarah impuissante, devenait, peu à peu, une véritable loque !… Mais elle l’aimait et résignée, conservait pour lui une indulgence sans bornes.

Il fallut une scène plus violente que les autres, presque un scandale, pour qu’elle se décidât, non à demander le divorce qui ne fut jamais prononcé entre elle et Damala, mais tout au moins, à reconquérir sa liberté.

Un jour d’avril, exaspérée par les crises de plus en plus fréquentes de son mari, elle était entrée dans sa chambre, avait fouillé les tiroirs et rageusement, avait jeté toutes les fioles et ampoules de morphine qu’elle avait pu trouver.

Le soir, en rentrant, Damala constata la disparition de la drogue qui lui était, maintenant, aussi nécessaire que l’air qu’il respirait. Il entra dans une fureur de brute, cria, hurla, cassa tout ce qui se trouvait à portée de sa main, jusqu’au moment où, n’y tenant plus, il sortit, nu-tête, dans l’avenue, courant comme un 180fou vers l’ami ou le pharmacien, chez lequel il pourrait, sur-le-champ, trouver son indispensable poison. Pendant deux jours, il ne reparut pas.

Cette fois, Sarah mit son absence à profit pour échapper à ce calvaire. Elle demanda au tribunal d’ordonner une séparation de corps entre elle et son mari. Elle l’obtint en quelques semaines. Et pour éviter un nouveau retour de Damala, elle appela Richepin, sous couleur de lui demander des nouvelles de la pièce qu’il écrivait pour elle. Quelques jours plus tard, leur intimité était connue de tout Paris.

Richepin n’eut pas, d’ailleurs, à défendre Sarah contre une nouvelle intrusion du Grec. Tout à fait malade, Damala entrait dans une maison de santé, où il allait rester six mois. Il devait en sortir guéri, momentanément du moins.

Le 25 avril 1883, avait lieu, au Vaudeville, la 130e et dernière représentation de Fédora. C’était une courte série pour un tel triomphe. Mais, presque toujours, Sarah Bernhardt, pressée d’argent, interrompit en plein succès les pièces qu’elle jouait à Paris, pour partir en tournée où ses gains étaient plus élevés. Elle reprenait, d’ailleurs, dès qu’elle le pouvait, les pièces dont elle avait ainsi, prématurément, interrompu la carrière.

Durant les derniers jours d’avril et le mois de mai, elle jouait Fédora dans toutes les grandes villes de France et de Belgique et en juin à Londres, où elle faisait sa cinquième saison. Toujours fêtée par le public anglais, elle devait, désormais, reparaître à Londres presque chaque année.

Pour le début de la saison 1883-84, Sardou, encouragé par le triomphe de Fédora, avait écrit pour elle une autre pièce, Théodora, et la pressait de la jouer à la Porte-Saint-Martin, dont cette œuvre, à grande mise en scène, réclamait le vaste cadre.

Mais Richepin avait presque terminé sa pièce. Il avait la promesse de Sarah Bernhardt. Et de son côté, elle tenait à assurer, au plus tôt, un succès à celui auquel maintenant se vouait toute sa sollicitude. Une fois encore, Sardou dut donc attendre. Avec Sarah, il fallait qu’il en prit l’habitude !…

C’est le 17 septembre 1883 que Sarah Bernhardt, dans tout l’éclat de sa gloire, reparut à la Porte-Saint-Martin où, dix-huit ans plus tôt, elle avait modestement doublé Mlle Debay dans la Biche au Bois. Pendant huit ans, c’est sur ce théâtre qu’elle allait donner presque toutes ses représentations à Paris.

Dans le désir de ne lancer la pièce de Richepin qu’en pleine saison, c’est d’abord une reprise de Froufrou qu’elle avait proposée 181à Derembourg, alors directeur de la Porte-Saint-Martin. Le nom de Sarah Bernhardt était magique, surtout depuis Fédora. Derembourg n’avait donc pas formulé la moindre observation. Il jouait

l’interprète et non la pièce. Sarah lui aurait offert une farce du Palais-Royal ou une tragédie traduite du chinois, pourvu qu’elle y parût, il se serait, de même, déclaré d’accord.

Par contre, c’est avec un peu d’étonnement que la presse avait accueilli l’annonce du spectacle. Non qu’on discutât cette magnifique comédie qui est, peut-être, l’œuvre maîtresse de Meilhac et Halévy. Mais on craignait qu’elle ne fût un peu menue pour l’immense vaisseau de la Porte-Saint-Martin, alors qu’elle eût été tout à fait à sa place dans un théâtre de mêmes dimensions que le Gymnase, où sa création avait été un triomphe.

Ces appréhensions étaient vaines. Sarah Bernhardt réussit le tour de force non seulement d’emplir parfaitement, avec Froufrou, le cadre qu’elle avait choisi, mais encore d’y dépasser la grande Aimée Desclée qui, vingt-quatre ans plus tôt, y avait été étourdissante. Entourée de l’excellent acteur Marais dans Sartorys, Angelo, Colombey, Marie Kalb et Antonine, Sarah fut acclamée dans ce rôle si divers, si difficile, qui exige, à la fois, tant de légèreté et de puissance dramatique. Tous ceux qui l’ont vue jouer Froufrou assuraient que dans le domaine de la comédie, c’est probablement ce que Sarah Bernhardt a réalisé de plus parfait.

Prévue pour un mois ou six semaines, cette reprise fit de telles recettes qu’on ne pût, décemment, retirer la pièce de l’affiche qu’après cent représentations.

Et c’est seulement le 20 décembre 1883 qu’eut lieu la première de Nana-Sahib, la pièce tant attendue, de Jean Richepin, sur laquelle Sarah, comme Derembourg, fondaient de si grands espoirs.

L’action se passait aux Indes, en 1857, au temps des révoltes des Cipayes contre la domination anglaise. Nana-Sahib était un chef hindou, que jouait Marais, et Sarah Bernhardt incarnait sa maîtresse, la voluptueuse et sanguinaire Djamma. Et ce fut un écroulement !… L’histoire parut puérile, mélodramatique et confuse. C’est une pièce pour enfants, qui serait à sa place au Châtelet

, dit la presse. Le nom et le talent de Sarah Bernhardt n’étaient pas parvenus à conjurer le désastre.

Un incident l’aggravait à la septième représentation : Marais tombait malade et il lui était interdit de jouer pendant plusieurs semaines. Alors, sur les instances de Sarah, c’est l’auteur lui-même, Jean Richepin, qui, à partir du 26 décembre, jouait le rôle de Nana-Sahib. Ceci ravissait Sarah, heureuse de paraître en scène avec celui qu’elle aimait, — comme elle l’avait été, l’année précédente, d’avoir Damala pour partenaire — mais enchantait peut-être moins 182le public, qui eût préféré voir un bon acteur dans le personnage principal, plutôt qu’un poète, splendidement beau sans doute, mais qui ignorait tout du métier de comédien et qui, à cette époque, n’était pas encore assez connu pour que sa seule présence en scène pût constituer une attraction. En jouant Nana-Sahib, Jean Richepin contribua probablement à précipiter la chute de sa pièce, qui ne fit même pas quarante représentations.

Cet insuccès avait été triplement cruel pour Sarah Bernhardt. D’abord, parce qu’il lui fallait constater qu’elle était impuissante à sauver une pièce qui ne plaisait pas. Ensuite parce que la déconvenue de Richepin lui faisait de la peine. Enfin et surtout, parce que, par un revirement inouï de la fortune, au moment même où elle enregistrait cet échec, Jacques Damala, guéri et redevenu comédien, remportait, contre toute attente, un succès personnel considérable, en jouant, à deux-cents mètres de la Porte-Saint-Martin, une pièce qui était un triomphe : le Maître de Forges de Georges Ohnet, dont la création eut lieu au Théâtre du Gymnase, le 15 décembre 1883, avec, dans les principaux rôles, Jane Hading, Lina Munte, Jacques Damala et Saint-Germain.

Par quelle suite de circonstances extraordinaires Georges Ohnet, auteur déjà très arrivé, et qui pouvait choisir ses interprètes parmi les meilleurs acteurs de Paris, avait-il été amené à confier à Damala le personnage si important de Philippe Derblay, le maître de forges ? Comment et par qui Damala lui avait-il été présenté et recommandé au point de se voir préféré à tous autres ? Cela, en vérité, est presque inexplicable. Comédien amateur, devenu, à trente-cinq ans, professionnel, ayant tout juste joué, pendant un mois, les Mères Ennemies à l’Ambigu et dont la seule célébrité était d’avoir été le mari de Sarah Bernhardt et de l’avoir rendue aussi malheureuse que toutes ses maîtresses, ses titres à créer ce rôle énorme, étaient contestables. Le fait est qu’il le joua, et que la pièce triompha à ce point que Damala y parut excellent.

Pour réussir dans le métier d’acteur, disait Maurice de Féraudy, il n’est pas nuisible d’avoir du talent, mais il faut, d’abord, jouer de bonnes pièces.

Rien n’est plus exact. Un public qui s’ennuie aura du mal à trouver convenable un acteur de génie. Un public qui s’amuse est prêt à juger admirables les comédiens les plus quelconques.

Après le succès prodigieux qu’avait eu le roman le Maître de Forges, la pièce qui en était tirée provoquait un enthousiasme égal et qui, aujourd’hui encore, reste le même. Depuis soixante ans, c’est 183certainement l’une des pièces qui ont été, en France, le plus souvent reprises.

On conçoit l’exaspération de Sarah Bernhardt et aussi de Jean Richepin, lorsque, chaque soir, pour se rendre à la Porte-Saint-Martin, où ils allaient trouver une salle vide, ils passaient devant le Gymnase, aux abords duquel la Préfecture de Police avait dû établir un service d’ordre, tant l’affluence était grande.

La Porte-Saint-Martin donnait des matinées le jeudi, Le Gymnase n’en donnait pas. Le premier jeudi de janvier 1884, Sarah, en entrant en scène, apercevait Damala, tout seul au premier rang des fauteuils d’orchestre. Derrière lui, il y avait, au maximum, deux-cents spectateurs disséminés. Et pendant toute la représentation, chaque fois qu’il sentait que, soit Sarah, soit Richepin, tout en jouant, le regardaient, Damala, ostensiblement, se retournait vers la salle qu’il examinait, de haut en bas, en secouant la tête d’un air de commisération. Il semblait dire : C’est lamentable !… Pauvre Sarah !… Tu joues devant les banquettes, ma fille !…

Une telle insolence n’était pas tolérable. À la fin du spectacle, Richepin ne revenait pas aux rappels, enfilait hâtivement un manteau par-dessus son costume d’hindou, allait attendre Damala à la sortie du théâtre et lui administrait une raclée magistrale. Le soir, en scène, au Gymnase, le beau maître de forges avait quelque peine à s’asseoir et à se lever et comme Jane Hading le questionnait :

— Je crois que je me suis donné un tour de reins !… dit-il négligemment.

Le Maître de Forges fit plus de trois-cents représentations consécutives. On aurait pu croire Damala lancé. Il n’en était rien. L’histoire de ses succès se limite au seul rôle de Philippe Derblay. Non qu’il ait cessé de jouer. Après le Maître de Forges, il eut encore la chance de créer au Gymnase, en février 1885, le Prince Zilah de Jules Claretie, et surtout, le 18 décembre 1885, Sapho, l’admirable pièce d’Alphonse Daudet. Oui, c’est Damala qui, le premier, a joué le rôle de Jean Gaussin, avec Jane Hading dans Fanny Legrand.

Il parut encore dans trois autres pièces, trois reprises : en octobre 1885, dans les Mères Repenties, une vieille comédie de Félicien Mallefille ; en mars 1886, dans Serge Panine, la pièce de Georges Ohnet, dans laquelle il reprit le rôle créé par Marais ; enfin, en octobre 1886, dans Froufrou, la première pièce qu’il avait jouée, avec Sarah Bernhardt, à Saint-Pétersbourg et qu’il reprenait, cette fois, avec Jane Hading. Dans chacune de ces cinq pièces, il 184se montra aussi terne, aussi insignifiant qu’à ses débuts. Personne n’y comprenait rien.

— Enfin, il était parfait, dans le Maître de Forges, disait-on. Qu’est-ce qui lui est arrivé ? Comment expliquer cette chute incroyable ?

Ce n’était pas une chute. Damala n’avait jamais été un comédien. Un rôle, par hasard, l’avait porté

, sans doute parce qu’il y trouvait l’emploi exact de ses qualités et surtout de ses défauts. Dans tous les autres personnages, il devait échouer, c’était normal. Ce ne sont pas ses insuccès répétés qui auraient dû surprendre. C’est sa réussite dans le Maître de Forges.

Il fit encore une courte reprise de cette pièce au Gymnase, en décembre 1886. Et à la fin de janvier 1887, après trois ans de carrière, il renonçait de nouveau au théâtre ou, pour mieux dire, le théâtre renonçait à lui.

Cependant, à la Porte-Saint-Martin, il avait bien fallu interrompre les représentations de Nana-Sahib qui menaçait de ruiner, à jamais, le pauvre Derembourg.

Alors, pour lui permettre de récupérer sûrement ses pertes, le 26 janvier 1884, Sarah reprenait la Dame aux Camélias. C’est-à-dire qu’elle donnait enfin, à Paris, sa première série de représentations de la comédie de Dumas fils. De ce jour, s’indiquait l’immense succès qu’elle devait toujours remporter dans cette pièce, qu’elle reprit à Paris, au total vingt-deux fois, entre 1884 et 1914. Dans cette première reprise, c’est Marais qui jouait Armand Duval. Jeanne Bernhardt, très malade, n’avait pas pu reprendre le rôle de Nichette qu’elle jouait partout, auprès de Sarah, depuis près de quatre ans. Elle mourut quelques semaines plus tard : les drogues avaient eu raison d’elle.

Les recettes étaient si considérables que Sarah aurait pu facilement jouer la Dame aux Camélias jusqu’à l’été. Mais, pour faire oublier son échec, Jean Richepin avait hâtivement écrit pour elle une autre pièce, ou, plus exactement, avait terminé une adaptation de Macbeth, de Shakespeare.

À propos de Nana-Sahib, on lui avait reproché d’avoir fait une pièce enfantine. Cette fois, on ne pourrait plus lui adresser la même critique. Et puis, il ne se risquerait plus à jouer lui-même !

Mais il était écrit, sans doute, que l’association de Jean Richepin avec Sarah Bernhardt ne connaîtrait jamais le succès. Lorsqu’on se rappelle les triomphes que le grand poète remporta au théâtre, par la suite, sa longue et éblouissante carrière, on est tenté 185de croire qu’au jour de sa naissance, une fée maligne s’était penchée sur son berceau et lui avait dit :

— Tu réussiras partout et toujours, sauf avec une femme nommée Sarah Bernhardt !…

Plus encore que Nana-Sahib, sa version de Macbeth s’effondrait. Pourtant Sarah jouait Lady Macbeth d’une façon magistrale. Dans la scène de somnambulisme, elle avait positivement arraché à la salle des cris d’admiration. Mais l’adaptation, très libre, de Richepin avait déplu. Et le mot de de Féraudy se vérifiait une fois le plus : Jouer de bonnes pièces !

Macbeth avait été créé le 21 mai 1884. Dès le 18 juin, il fallait l’arrêter et en toute hâte Derembourg reprenait, pour l’été, un vieux drame de d’Ennery, créé en 1845, Marie-Jeanne ou la Femme du Peuple, cependant que Sarah Bernhardt allait jouer Macbeth à Londres. Elle donnait la pièce au Gaiety, à partir du 22 juin.

— À Paris, nous avons joué cela trop tard dans la saison, avait-elle dit à Richepin. Ce sont les premières chaleurs qui nous ont fait du tort. Mais à Londres, ce sera tout différent. Et puis, une pièce de Shakespeare sera toujours mieux accueillie par un public anglais. Tu vas voir.

Il ne vit pas. À Londres, comme à Paris, son Macbeth échoua. Au bout de huit jours, au Gaiety, il fallait reprendre la Dame aux Camélias.

Dans l’ensemble, la saison n’avait pas été bonne à la Porte-Saint-Martin. Les bénéfices de Froufrou et de la Dame aux Camélias n’avaient pas compensé les pertes énormes de Nana-Sahib et de Macbeth. Pour succéder à Marie-Jeanne, qui n’attirait personne, Derembourg avait tenté une reprise de la Tour de Nesle de Dumas père, qui s’écroulait, elle aussi. À bout de souffle, il devait mettre son théâtre en vente.

Soutenu par Sarah et par Victorien Sardou — auquel maintenant elle réclamait Théodora !… — Félix Duquesnel se mit sur les rangs, traita avec Derembourg et le 15 septembre 1884, prenait possession du Théâtre de la Porte-Saint-Martin.

C’est avec joie que Sarah Bernhardt retrouvait le premier directeur, qui dès 1866, lui avait fait confiance, en ce vieil Odéon où elle avait été si heureuse.

Pour faire plaisir à Sarah, Duquesnel inaugurait sa direction en reprenant, sans conviction, Macbeth. Mais la pièce ne réussit pas plus à l’automne qu’au printemps. Décidément, ce n’était pas le beau temps qui l’avait empêchée de faire des recettes. Au bout 186de quinze jours, il fallait, à nouveau, l’enlever de l’affiche. Et le 3 octobre, Sarah, désespérée, partait pour Sainte-Adresse, où elle s’enfermait dans son chalet, ne voulant voir personne, pleurant l’effondrement, trois fois répété, de cette pièce qu’elle aimait, et aussi sa rupture avec l’auteur.

La Glu, Nana-Sahib, Macbeth les avaient déçus tour à tour. Leur amour n’avait pas résisté à tant d’échecs. Les succès cimentent les liaisons de théâtre. Les fours les détruisent vite. Que s’était-il passé, au juste ? Sarah s’était-elle lassée de maintenir, à bras tendus, un auteur qui, avec elle du moins, semblait véritablement voué à l’insuccès ? Est-ce lui qui s’était éloigné, la rendant responsable de toutes ces chutes ?… Peu importe, en vérité. Le fait, c’est que pour établir, d’accord avec elle, la distribution de Théodora, Sardou et Duquesnel durent prendre, à deux reprises, le train du Havre, car, jusqu’aux répétitions, Sarah, cherchant l’oubli dans la solitude, ne voulait pas mettre les pieds à Paris.

Théodora comporte une trentaine de personnages, mais il y avait surtout deux rôles d’hommes, les plus importants, dont il convenait de choisir avec soin les interprètes : Andréas, l’amant de Théodora, et son mari, l’Empereur Justinien. Dans le premier, Sardou aurait voulu Pierre Berton, qui avait si bien créé Loris Ipanoff de Fédora, mais Sarah préférait Marais qui, successivement, venait de jouer avec elle Froufrou, Nana-Sahib, la Dame aux Camélias et Macbeth, tenant les quatre rôles de façon parfaite.

— Alors donnons Justinien à Berton, dit Sardou.

— C’est impossible, dit Sarah. Berton est trop un jeune premier

. Il manquera d’épaules, de prestance, de poids. Un acteur doit d’abord représenter, physiquement, son personnage. Trouvons un comédien qui ait un masque d’empereur, cela doit exister.

— As-tu une idée ?… dit Duquesnel.

Elle réfléchit, resta quelque temps rêveuse, puis, tout à coup :

— Pourquoi pas Philippe Garnier ?

L’idée frappa Duquesnel et Sardou. En effet, physiquement, il était difficile de trouver mieux. Et puis, il avait l’ampleur du personnage, une diction large, une certaine majesté… Garnier fut donc accepté. Mais c’est lui qui n’accepta pas tout de suite. Lorsque Sardou le convoqua, il s’étonna :

— Vraiment, c’est Madame Bernhardt qui vous a conseillé de me demander pour ce rôle ?… questionna-t-il, incrédule.

— Mais oui, dit Sardou qui ne comprenait pas sa surprise.

— Pour une actrice, elle manque de mémoire ! dit Garnier, pincé.

— Qu’est-ce qui s’est donc passé, entre elle et vous ?

187— Peu de chose, en effet !… J’ai eu le mauvais goût de me trouver auprès d’elle à Saint-Pétersbourg, lorsqu’elle s’est fiancée à Monsieur Damala. J’ai compris que j’étais de trop, alors je suis parti.

Sardou haussa les épaules :

— C’est tout ?

— C’est quelque chose !… fit Garnier noblement.

— Mon ami, lui dit Sardou, si nous gardions le souvenir de toutes ces petites histoires, il n’y aurait plus moyen de distribuer une pièce !… Faites-moi le plaisir de signer l’engagement que vous a préparé notre ami Duquesnel et tâchez donc de n’attacher de l’importance qu’aux choses qui en méritent !…

Avec dignité et un beau paraphe, Garnier signa. Il ne devait pas le regretter.

Théodora fut représentée, pour la première fois, à la Porte-Saint-Martin, le 26 décembre 1884. Ce fut certainement le plus grand succès de Victorien Sardou avec Sarah Bernhardt et aussi l’un des plus grands succès qu’elle remporta jamais.

Toute différente de Fédora qui était un drame moderne, une pièce de salon

, la nouvelle œuvre de Sardou mettait en scène Byzance en 532, au temps des Empereurs. Sept tableaux variés, pittoresques, magistralement mis en scène par l’auteur, avec une nombreuse figuration et des mouvements de foule merveilleusement réglés, nous montraient Théodora, ex-danseuse de cirque, remarquée par l’Empereur Justinien, qui l’avait épousée et faite Augusta. Sous un faux nom, elle continuait ses aventures galantes, et un jour, apprenait que son amant du moment, Andréas, — qui croyait avoir pour maîtresse une quelconque jeune veuve — était à la tête d’un complot ourdi pour assassiner l’Empereur et l’Impératrice, c’est-à-dire elle-même !… Justinien découvrait la conjuration en même temps que la trahison de sa femme, qu’il condamnait au supplice. Elle expirait, étranglée par le lacet du bourreau.

Pendant exactement un an, ce fut une véritable ruée à la Porte-Saint-Martin. La pièce se joua plus de trois-cents fois, jusqu’au 25 décembre 1885, avec une seule interruption de deux mois, à partir du 18 juin, durant laquelle Sarah alla d’abord jouer Théodora à Londres et puis, se reposa tout de même quelques jours.

Théodora marqua vraiment l’apogée de Sarah Bernhardt, qui avait alors quarante ans. Théodora fut son Austerlitz. L’actrice, comme la femme, était à ce moment dans son plein épanouissement. Sa maigreur célèbre, qui avait persisté jusqu’après sa tournée d’Amérique, avait maintenant disparu. Comme elle l’avait, elle-même, longtemps souhaité, elle était à point

. Son étrange 188beauté ne provoquait plus aucune réserve. Son génie, dont elle avait fourni tant de preuves, était universellement reconnu. En sus de son cachet, elle était largement intéressée aux bénéfices de la Porte-Saint-Martin et gagnait des sommes considérables. Son fils avait vingt ans et était beau comme un dieu. Sa loge, au théâtre et son hôtel de l’avenue de Villiers étaient le rendez-vous de toutes les célébrités parisiennes. Il était impossible à une actrice d’avoir, à la fois, plus de gloire et plus de bonheur.

Pourquoi faut-il qu’à cette brillante période soit attaché le nom obscur de Philippe Garnier, comédien estimable et qui jouait tort bien Justinien, mais personnage falot, prétentieux et qui, dès les premières répétitions de Théodora, avait pris sa revanche du congé, à la vérité un peu sec, qui lui avait été signifié, deux ans et demi plus tôt, à Saint-Pétersbourg ?

Retrouvant Sarah, séparée de Damala, séparée de Richepin, moralement un peu désemparée, il manœuvra si adroitement que, peu à peu, il prit sur elle une influence complète, au point que, pour tout ce qui concernait le théâtre, c’est lui, désormais, qui décidait et non plus elle. Alors qu’un tel succès n’aurait jamais dû être interrompu, c’est lui qui, contre l’avis de Sardou et de Duquesnel, la persuada d’aller donner à Londres Théodora, qu’elle aurait pu, tout aussi bien, y jouer l’année suivante. Bientôt il devait lui faire commettre une autre erreur qui fut beaucoup plus fâcheuse.

Le 22 mai 1885, Victor Hugo était mort, à l’âge de 83 ans. Et le 1er juin avait eu lieu son enterrement, resté célèbre.

Selon la volonté du grand poète, son cercueil avait été placé dans le corbillard des pauvres, et c’est derrière ce modeste char que toute la population de Paris avait escorté l’auteur des Misérables jusqu’à sa dernière demeure. Sarah, très émue, et qui avait gardé de Victor Hugo un souvenir attendri, suivait à pied, comme tout le monde, anonyme parmi ces milliers de gens.

Alors, se produisit une chose émouvante. L’ayant reconnue et se rappelant combien le défunt l’aimait, peu à peu, tous ceux qui l’entouraient, s’effacèrent, lui faisant insensiblement gagner, de place en place, les premiers rangs du cortège. Et longtemps avant d’arriver au cimetière, aussitôt après la famille du poète, où l’on reconnaissait d’abord Georges et Jeanne Hugo, ses petits-enfants, Sarah Bernhardt marchait toute seule, la foule ne la suivant qu’à une distance respectueuse.

La même année, pour honorer la mémoire de Victor Hugo, tous les principaux théâtres de Paris reprenaient avec éclat l’une de ses pièces. Et Sarah Bernhardt, la première, avait prié Duquesnel 189de demander au Théâtre-Français, — qui avait à son répertoire les plus importantes œuvres du Maître — l’autorisation de monter à la Porte-Saint-Martin, Marion Delorme.

La pièce est magnifique, elle vaut presque Ruy Blas et Hernani et Sarah n’avait jamais joué le rôle. Cette reprise devait être sensationnelle. On comptait sur un très grand succès que tout, en effet, permettait d’attendre.

Cinquante-quatre ans après sa création, qui avait eu lieu à cette même Porte-Saint-Martin, en 1831, Sarah Bernhardt reprit donc Marion Delorme qu’elle joua, pour la première fois, le 30 décembre 1885. Autour d’elle, Marais jouait Didier, Philippe Garnier Louis XIII, Pierre Berton Saverny et Dumaine le Marquis de Nangis. Mais à la stupéfaction générale, ce fut un succès honorable, sans plus. Sarah y eut de magnifiques accents. Le cinquième acte, surtout, lui valut un triomphe et elle fut acclamée sur le célèbre dernier vers :

Regardez tous : Voilà l’homme rouge qui passe !…

Pourtant, dès le début de janvier, il était clair que cette reprise ne durerait pas. Il fallait, d’urgence, chercher un autre spectacle.

Chaque jour, Sarah recevait des manuscrits, Duquesnel lui en soumettait d’autres… Berton conseillait de reprendre Fédora, arrêtée en plein succès au Vaudeville, trois ans plus tôt. Mais cette suggestion, pourtant excellente, avait été accueillie sans enthousiasme. On va voir pourquoi. J’ai sous les yeux une lettre autographe de Victorien Sardou, adressée à Pierre Berton, et qui montre combien les vrais amis de Sarah déploraient sa faiblesse incompréhensible à l’égard de son favori du moment, lequel profitait de son ascendant sur la vedette

, pour ne servir que ses petites ambitions personnelles. Cette lettre est du 1er janvier 1886.

Mes compliments, mon cher ami, pour votre Saverny, et pour vous et les vôtres tous mes vœux.

Vous avez raison pour Fédora, cela vaudrait mieux qu’une pièce nouvelle qui sera un four, sans doute. Mais pourquoi voulez-vous que Sarah joue Fédora, où Garnier n’a pas de rôle ? Or, c’est Sarah, c’est-à-dire Garnier, qui mène tout aujourd’hui dans cette maison de fous, dont Duquesnel se croit le directeur et dont il est le

pensionnairebeaucoup plus qu’il ne le croit.Amitiés,

V. Sardou.

Comme Sardou l’avait prévu, c’est, en effet, Garnier qui choisit le spectacle qui succéda à Marion Delorme et le résultat fut pénible. Depuis des années, Philippe Garnier caressait un rêve : jouer Hamlet. Il crut l’occasion bonne et persuada à Sarah de faire monter par Duquesnel, une adaptation en prose de la pièce de Shakespeare, 190dont les auteurs étaient Lucien Cressonnois et Charles Samson. Mais ce qui fut plus grave, c’est que, pour avoir son nom sur l’affiche, il la décida, en outre, à jouer le rôle d’Ophélie, ce qui n’était pas seulement inconvenant, mais infiniment maladroit, il allait bientôt s’en rendre compte.

Cette incroyable présentation d’Hamlet apparut pour la première fois, à la Porte-Saint-Martin, le 27 février 1886, montrant, dans le rôle monumental du Prince de Danemark, un acteur quelconque, cependant que, par amour, la plus grande artiste française s’effaçait dans le personnage insignifiant d’Ophélie.

Les journaux, discrètement, soulignèrent la touchante abnégation

de Sarah Bernhardt. Mais le grand public ne prit pas les choses de façon aussi conciliante. Devant certains faits vraiment scandaleux, politiques, artistiques ou autres, Paris a parfois des sursauts de révolte, qui étonnent, et qui sont si brusques et si violents que rien, alors, ne peut les arrêter.

Paris n’accepta pas qu’un comédien médiocre, auquel Sarah Bernhardt avait fait l’insigne honneur de le distinguer, se pavanât dans Hamlet et osât cantonner l’idole des Français dans un rôle de troisième plan qui lui donnait humblement la réplique. Et dès la seconde ou la troisième représentation, Garnier, tous les soirs, fut sifflé, conspué, hué par des salles quotidiennement en fureur.

Non qu’on le trouvât mauvais. À la vérité, il était, comme toujours, suffisant. Mais ce n’était pas l’acteur auquel on en voulait, c’était l’homme. Et des lettres, par centaines, prévinrent Duquesnel et l’avertirent lui-même que tant que ce révoltant spectacle serait joué à la Porte-Saint-Martin, on ne le laisserait pas parler !… Que faire, sinon arrêter la pièce ?… C’est à quoi il fallut se résoudre, après une dizaine de représentations houleuses.

Garnier, dignement, se retira dans ses terres, à Bois-Colombes et, le 16 mars, avec Pierre Berton, Sarah reprenait Fédora.

Cette reprise était d’ailleurs limitée à quelques semaines, car, à la suite du demi-échec de Marion Delorme et du désastre d’Hamlet, Sarah avait pris la décision de repartir pour une longue tournée.

Durant toute son existence, c’est généralement ainsi que se décidèrent ses voyages. Tant que tout allait bien à Paris, qu’elle y gagnait beaucoup d’argent, elle restait. Dès qu’un insuccès ou deux faisaient diminuer ses rentrées mensuelles — et lorsqu’elle fut directrice, lui faisaient débourser des sommes souvent élevées — vite, elle organisait une tournée et courait regagner au loin, ce quelle venait de perdre à Paris.

Cette fois, c’est un long voyage qu’elle allait entreprendre : L’Amérique du Sud, l’Amérique Centrale et l’Amérique du Nord, 191puis les Îles Britanniques. Elle devait rester absente quinze mois, d’avril 1886 à juillet 1887.

Peu de temps avant son départ, une grande émotion lui était encore réservée. C’était pendant la reprise de Fédora à la Porte-Saint-Martin. Un soir, Sarah, remontant de scène, trouva dans sa loge un visiteur qui l’attendait. L’ayant reconnu, elle resta bouleversée, muette… C’était le Prince Henri de Ligne. Jamais, depuis vingt ans, elle ne l’avait revu. Il avait maintenant près de cinquante ans, les cheveux grisonnants et semblait mélancolique, lointain, prématurément vieilli. Elle lui demanda comment et pourquoi, après tant d’années, il avait eu l’idée de venir la revoir. Il répondit doucement :

— Pourquoi serais-je le seul à ne pas applaudir Sarah Bernhardt ? Depuis que vous y jouez, ce théâtre est le premier de Paris. Et vous êtes devenue la première artiste française. Décidément, c’est vous qui avez eu raison, et vous avez pris, jadis, la décision qu’il fallait prendre. La vie que je vous offrais, ne pouvait pas vous apporter les joies que vous avez trouvées dans l’existence que vous vous êtes faite.

Sarah le regarda. Il ne savait donc pas ?… Il n’avait donc jamais su son sacrifice ?… Elle eut envie de le lui dire, puis elle se ravisa. À quoi bon, maintenant ?… Et elle ne dit rien. Le Prince, alors, hésitant, lui demanda des nouvelles de son fils… de leur fils.

— Venez demain déjeuner chez moi, dit Sarah simplement, vous le verrez. Il a vingt et un ans. Il est magnifique. Il vous ressemble beaucoup.

C’était exact. Maurice rappelait son père d’une façon hallucinante. Celui-ci n’aurait pas pu le renier. Et d’ailleurs il n’y songeait pas, au contraire. Le lendemain, en le voyant, le Prince resta très frappé de cette ressemblance, et aussi de la distinction, de la race, de l’allure du jeune homme. Après le déjeuner, comme Sarah les avait laissés seuls, il le regarda longuement, puis il lui dit :

— Vous savez qui je suis ?

— Lorsqu’elle m’a présenté à vous, tout à l’heure, ma mère a prononcé votre nom.

Après un silence, le Prince précisa sa pensée :

— Je veux dire : vous savez qui je suis… pour vous ?

Silencieusement, Maurice acquiesça du regard. Alors le Prince continua :

— Je ne m’attendais pas à vous trouver tel que vous êtes… charmant… sympathique… Depuis que je vous ai vu, une idée m’est venue.

192— Je vous écoute.

— Voilà, dit le Prince avec un peu d’effort. Je suis veuf… donc libre de faire un geste qui, dans un autre cas, me serait interdit. Bref, je suis prêt à vous reconnaître.

— Je ne comprends pas, dit Maurice.

— C’est pourtant clair. Vous êtes né de père inconnu. Je vous offre mon nom, mon titre, et après moi, la partie de ma fortune qui vous reviendra de droit.

Maurice réfléchit un instant seulement, puis, secouant la tête :

— Je vous remercie, dit-il, je ne peux pas accepter.

— Et pourquoi ?

— Depuis ma naissance, ma mère, toute seule, m’a élevé, souvent à grand-peine et a fait pour moi tous les sacrifices. Ce que je suis, c’est à elle seule que je le dois. L’unique façon dont je puisse lui témoigner ma reconnaissance, c’est en restant son fils, à elle seule. Vos offres sont très flatteuses, mais je préfère continuer à m’appeler Bernhardt.

Le Prince s’inclina.

— Je n’insiste pas. Je comprends votre sentiment. Il est respectable et vous fait honneur.

Le lendemain, le Prince Henri repartait pour Bruxelles et par courtoisie, Maurice était allé le conduire jusqu’à la Gare du Nord. Dans le hall d’entrée, une foule énorme encombrait l’accès des quais, et déjà en retard, le Prince voyait l’instant où il allait manquer son train. Il arrêta un employé :

— Pourriez-vous me faire passer devant tous ces gens ?… lui dit-il. Je suis le Prince de Ligne.

— Connais pas, répondit brusquement l’employé. Faites comme tout le monde. Prenez votre tour et attendez.

Alors, Maurice intervint et s’adressant au même employé :

— Pourriez-vous nous aider à passer tout de suite ? Je suis le fils de Madame Sarah Bernhardt.

En entendant le nom fameux, à ce moment déjà le plus connu de France, l’employé eut un sourire de sympathie et d’admiration.

— C’est Sarah Bernhardt votre maman ?… Oh ! alors, suivez-moi. Je vais vous conduire aux quais, par un chemin que je connais. Quel train prenez-vous ?

— Bruxelles, quatre heures cinquante.

— Par ici.

Et deux minutes après, le Prince Henri, accompagné de Maurice, se trouvait devant la portière du wagon dans lequel il allait monter. Il dit adieu au jeune homme qui, en souriant, conclut :

— Vous voyez ?… C’est aussi très bien de s’appeler Bernhardt.

Notes

- [4]

Peut-être s’étonnera-t-on que, soixante ans plus tard, je puisse, avec cette exactitude, indiquer la date où cette scène eut lieu, que j’aie pu la déterminer, à vingt-quatre heures près. Rien n’était plus facile. C’est à la suite de cette discussion que Damala abandonna brusquement son rôle dans la pièce de Catulle Mendès à l’Ambigu. Et c’est le 18 décembre 1882 que les journaux de Paris annoncèrent qu’il était remplacé, depuis la veille, dans les Mères ennemies.

C’est au moyen de vérifications de ce genre que j’ai pu préciser toutes les dates indiquées dans cet ouvrage. D’ailleurs, mes recherches furent, en général, aisées. Les moindres faits et gestes des artistes sont toujours relatés en détail dans la presse.