Tome III : Livre VIII (1453-1461)

241Livre VIII Depuis l’expulsion des Anglais jusqu’à la mort de Charles VII (1453-1461).

Chapitre I Reprise des événements depuis la mort d’Agnès Sorel (1450 et années suivantes)

- Antoinette de Maignelay.

- Jacques Cœur.

La carrière historique de Charles VII se partage en trois périodes aisément distinctes. La première s’étend depuis l’entrée de ce prince sur la scène de l’histoire jusqu’au traité d’Arras (1435). Cette période de minorité pour le roi est marquée d’une tache qui reste fixée à son nom : le supplice et l’abandon de la Pucelle. Toutefois, quelle que soit la part de responsabilité qui retombe nécessairement, dans ce déplorable abandon, sur Charles VII lui-même, on a vu le roi de France reconnaître peu à peu ce tort immense et s’étudier, quoique tardivement, à le réparer. La seconde époque, la plus belle sans contredit et la plus brillante, va de 1436 à 1450. La troisième, qui se termine avec la vie de ce personnage, est celle que nous avons maintenant à retracer. Une grande faute, une seconde tache ineffaçable, souille cette dernière phase (comme il en est de la première) aux yeux de la postérité : c’est la condamnation de Jacques Cœur.

Donc, après la mort d’Agnès Sorel, un nouveau changement 242s’opère dans le caractère moral de Charles VII.

En 1445, la dauphine avait parmi ses filles d’honneur Marguerite de Villequier. Par des motifs qui ne nous sont pas explicitement connus, Agnès Sorel, de concert avec la reine et la dauphine, improuvait, à ce qu’il semble, l’influence que cette demoiselle exerçait auprès de la princesse. Agnès, dit-on, voulait écarter Marguerite et mettre à sa place Prigente de Melun. L’année suivante ou deux ans plus tard, Marguerite, après la mort de la dauphine, était passée au service de la reine et jouissait de quelque faveur auprès du roi. Le 4 mai 1447, André de Villequier, écuyer, reçut en don du roi la somme de 156 livres 15 sous tournois, sur les aides de Languedoc pour faire faire des robes à ses deux sœurs Marguerite et Antoinette de Villequier2169.

À elle seule, Marguerite, soit en participation de cette libéralité, soit en vertu d’une autre allocation, donna quittance, le 6 décembre suivant, de 137 livres 2 sous tournois pour don fait à elle par le roi

sur le même aide voté, à Montpellier, en avril 1446. Marguerite, disons-nous, exerçait alors à la cour un certain crédit. Car, au mois d’octobre 1448, René d’Anjou, courtisan émérite et solliciteur perpétuel, se trouvait à Tours auprès du roi de France : avant de prendre congé de ce prince, il offrit, à son tour, à Marguerite de Villequier un présent analogue. Peu de temps après, Marguerite épousa Antoine d’Aubusson, seigneur de Monteil, chambellan, conseiller du roi et son bailli de Touraine. 243Antoinette ou Toinine, sa sœur, comme on l’appelait, fut mariée à Jean de Lévis, seigneur de Vauvert et comte de Villars, autre familier du roi. Depuis lors, ces deux dames prirent une part croissante à l’intimité de Charles VII. Toutes deux figurent constamment, ainsi que leurs maris, dans les comptes qui nous sont restés des dépenses royales2170.

Une autre dame, vers le même temps et toujours du vivant d’Agnès, ne tarda pas à exercer sur l’esprit du roi un ascendant plus notable encore. Antoinette de Maignelay, c’est d’elle que nous voulons parler, était née vers 1420, de Jean II de Maignelay, dit Tristan, capitaine de Creil et de Gournay-sur-Aronde, et de Marie de Jouy. Catherine de Maignelay, sœur de ce capitaine, fut mère d’Agnès Sorel. La position de cette dernière offrit à sa cousine Antoinette l’occasion toute naturelle de paraître sous les yeux du roi. Plus jeune que sa parente et non moins belle, Antoinette en profita, tout porte à le croire, pour se faire aimer de Charles VII et pour supplanter son introductrice2171.

244Raoul de Maignelay, père de Jean, avait eu de grands procès contre Louis II, duc de Bourbon, qui s’était fait adjuger la terre de Maignelay, en 1398. Au mois d’août 1449, alors qu’Agnès Sorel jouissait de sa pleine faveur, Charles VII retira la seigneurie de Maignelay des mains de Charles, duc de Bourbon, et la rendit, non pas à Jean de Maignelay, titulaire nominal de cette terre, mais à Antoinette2172.

André de Villequier, mentionné ci-dessus, appartenait à une famille normande et d’ancienne chevalerie. Jeune encore, il servait le roi depuis son enfance et avait contribué militairement au recouvrement de la Normandie. En 1433, André s’était entremis à l’enlèvement de La Trémoille, et l’avait blessé dans la lutte. Au mois de juin 1449, il siégeait aux Roches-Tranchelion parmi les membres du grand conseil2173. Lorsque Saint-Sauveur-le-Vicomte rentra sous la domination française, le roi vint y prendre son gîte, et par lettres datées du 7 juillet 1450, il fit don de cette même seigneurie (Saint-Sauveur) à l’écuyer normand, pour le récompenser de ses services militaires. André de Villequier entra subitement auprès du roi, dès cette époque, 245dans une faveur extraordinaire et dans une intimité qui surprirent ses contemporains2174.

Le 29 juillet 1450, André de Villequier fut nommé capitaine et gouverneur royal des port et pays de La Rochelle, poste militaire et politique de premier ordre, dans lequel il remplaça immédiatement Prigent de Coëtivy, amiral de France. Par lettres du mois d’août suivant, Charles VII unit à la vicomté de Saint-Sauveur la baronnie de Néhou et divers biens, au profit du même donataire2175.

Nicol Chamber, capitaine de la garde écossaise et confident de Charles VII, avait acquis pour le roi comme prête-nom, eh, 1448, les vicomté, manoir et terre de la Guerche en Touraine, qui devait servir à ce prince de maison de plaisance. Le 19 octobre 1450, cet Écossais, par ordre du roi, vendit la Guerche à Villequier pour un prix moindre que celui de L’acquisition. Trois jours après, le 22, André de Villequier reçut en don les îles et dépendances d’Oléron, Marennes, la tour de Brou, etc., sises en Saintonge et dans le pays d’Aunis, qui avaient été confisquées sur le sire de Pons. André recueillit ainsi les dépouilles de Jacques de Pons, son ennemi, qui ne lui avait point pardonné la blessure portée, en 1433, 246par André, à La Trémoille, oncle de Jacques. Villequier, dès cette époque, eut deux mille livres de pension, le titre de premier chambellan, la moitié des aides du roi aux îles d’Oléron, Marennes, etc. ; fut capitaine de Château-Gaillard en Normandie, de Rochefort-sur-Charente en Saintonge, membre du grand conseil, etc.2176

Tous ces dons et faveurs lui furent accordés, suivant, les termes d’un acte authentique, considérant que André de Villequier

, ce sont les termes du diplôme royal, à notre requête et pour nous complaire, a pris par mariage nostre très chère et bien amée Antoinette de Maignelay, damoiselle

. Le mariage d’Antoinette et d’André eut lieu, en effet, sous les yeux du roi, vers la fin du mois d’octobre 1450. Antoinette, alors, était déjà la maîtresse avérée du souverain. De son côté, elle fut, à partir de cette époque et depuis, comblée de biens et de faveurs incessantes, ainsi que son mari. Entre autres dépouilles d’Agnès Sorel, le roi, peu après le mariage d’Antoinette, par lettres du 12 novembre suivant, lui donna les place, château, ville et seigneurie d’Issoudun. Agnès, dont la mémoire est demeurée en butte aux sévérités de certains historiens, conserva du moins le célibat et ne viola pas, de sa part, le serment conjugal. Antoinette de Maignelay (dont Georges Chastelain et tant 247d’autres parlent sans aucune indignation), se maria pour devenir la favorite en titre du roi. Charles VII érigea, pour ainsi dire, le scandale public de cette liaison sur un double adultère. Antoinette avilit encore le rôle qu’elle accepta, en descendant à l’emploi de proxénète ; et plus tard elle se réserva seulement, comme les Pompadour et les du Barry, la surintendance des débauches royales. L’emploi qu’elle fit de sa faveur se consuma en de basses et viles intrigues, au grand préjudice des affaires publiques et de Charles VII, qui ajouta, par sa vieillesse licencieuse, au déshonneur de ses jeunes années2177.

Dans la période précédente, on a vu Charles VII se, distinguer, par sa bravoure individuelle, aux sièges de Montereau, de Pontoise et d’Harfleur. Aux entrées solennelles qu’il fit dans les villes de Paris et de Rouen, il s’était mis en contact immédiat avec les populations. Cet abandon généreux de sa personne, cet amour de la gloire semblent indiquer en lui, durant cette période, la présence d’un génie familier, qui lui communiquait un tel enthousiasme. Après la mort d’Agnès Sorel, cette 248inspiration ne se fait plus sentir. La double expédition du Midi ne lui fournit pas une seule occasion de se montrer avec cet éclat, avec ce prestige du passé. Le roi, aussitôt que la campagne de Normandie fut terminée, déposa les armes : il ne les reprit qu’avec une répugnance visible ; répugnance qui avait caractérisé sa jeunesse. Dès lors, il se retira de la scène publique, passant, de manoir en manoir, une vie voluptueuse et cachée.

Nous le trouvons à Maillé, chez le grand maître d’hôtel de la reine ; à Montbazon et à la Rochefoucauld, chez Aymar de La Rochefoucauld ; à Montrichard, chez le comte de Tancarville ; à Chissé, chez le trésorier Pierre Bérard ; aux Boches Saint-Quentin, chez Jean Dupuy, mari d’Éléonore de Paul, tous familiers ou confidents du roi ; à la Guerche, chez Antoinette de Maignelay-Villequier ; à Taillebourg enfin, etc., auprès de ses enfants naturels2178.

Il suivit la même conduite en 1453, recherchant pour demeure des lieux obscurs et presque inaccessibles. Là, il vivait au sein de la mollesse et du sybaritisme, au milieu d’un groupe trié de princes, de favoris, de complaisants et de courtisanes. Quelques actes de dévotion 249et les soins indispensables de la politique interrompaient seuls les plaisirs secrets de cette existence orientale2179.

Après une longue adversité, Charles VII avait conquis les faveurs de la fortune : il sut désormais la retenir et la fixer. Ses entreprises politiques, conduites en général avec la même intelligence et la même sagesse, furent, jusqu’aux derniers chagrins de sa vie, couronnées du même succès. Les talents variés, les aptitudes remarquables des Dunois, des Xaintrailles, des frères Bureau, des Cousinot de Montreuil, des Le Boursier d’Esternay, etc., etc., continuèrent à lui valoir le titre, si mérité, de Charles le Bien Servi. Mais le caractère moral du roi, à partir, de cette troisième époque, présente de nouveau les signes visibles de l’affaissement et de la décadence. De 1443 à 1450, Pierre de Brézé avait été l’âme du conseil royal et le bras actif du gouvernement. Après la mort d’Agnès, il demeura en Normandie, ainsi que le connétable de Richemont. Tous deux, absorbés par une œuvre de dévouement sans gloire ou du moins 250sans éclat, furent dorénavant relégués au second rang. Pierre de Brézé ne suivit pas le roi et n’eut point de commandement en Guyenne. Au conseil, il fut remplacé par de nouvelles créatures. André de Villequier, Louis de Bohême ou Bohaing dit de la Rochette, parent des Maignelay et marié à Jeanne de Villequier ; Antoine d’Aubusson, Jean de Lévis ; Guillaume Confier, Jean de Bueil, Antoine de Chabannes, etc., courtisans assidus, mais, généralement, médiocres et serviles, se partagèrent le crédit et l’autorité2180.

Telles furent les influences qui entouraient Charles VII lorsqu’eut lieu la catastrophe de Jacques Cœur.

Jacques Cœur (Cuer, dans la langue du quinzième siècle) était né à Bourbes, vers 1595, d’un riche pelletier de Saint-Pourçain, nommé Pierre Cœur. La fortune de ce dernier fut réputée la plus grande de son temps parmi les marchands de pelleterie ses confrères, et dut faciliter les commencements de Jacques. Vis-à-vis de la maison de Pierre Cœur demeurait, à Bourges, un valet de chambre du duc Jean, devenu prévôt de la ville. Ce 251voisin, appelé Lambert de Léodepart ou de Lodderpap, avait pour femme Jeanne Roussard, fille du maître de la monnaie de Bourges. Vers 1418, Jacques Cœur, à son tour, épousa Macée, fille de ce Lambert2181.

À la même époque, c’est-à-dire en 1420 ou environ, Ravant Ledanois2182, marchand, se fixa en Berry. Attaché à la cause nationale et voyant les Anglais envahir le royaume, Ravant quitta la Normandie, où il était richement établi, et vint, lui et les siens, offrir ses services au roi de Bourges. Là, il s’entremit du fait des monnoies

, fut le patron de Jacques Cœur et devint, selon toute apparence, le parrain de Ravant Cœur, l’un des enfants de Jacques. Dans ce temps, les marchands de Bourges, dont le commerce s’étendait jusqu’aux ports de la Méditerranée ainsi qu’à l’extérieur, rendirent au prétendant obéré de signalés services. C’étaient eux qui pourvoyaient à l’approvisionnement et à l’entretien de la maison de Charles VII et de Marie d’Anjou. Une grande partie au moins de ces fournitures étaient gratuites. Les marchands obtenaient à ce prix les sûretés, 252patentes et privilèges qui leur étaient nécessaires pour exercer leur négoce2183.

En 1427, Ravant Ledanois s’associa Jacques Cœur et Pierre Godart, de Bourges, pour l’exploitation de la monnaie royale. La situation de ces fonctionnaires était alors particulièrement difficile et périlleuse. La détresse du gouvernement le déterminait à exiger de ses fermiers des monnaies non seulement une production précipitée, nais des avances continuelles. En 1425 ou 1426, des commissaires royaux visitèrent les hôtels des monnaies et imposèrent aux gardes et maîtres des emprunts forcés. Plusieurs de ces agents se virent complètement ruinés par ces exactions administratives. L’affaiblissement des espèces était un expédient dont la royauté elle-même donnait le triste exemple depuis Philippe le Bel, et qu’elle prescrivait par des ordonnances secrètes. Ravant Ledanois et ses compagnons, afin de se récupérer de leurs pertes, fabriquèrent des monnaies courtes de poids. Jacques Cœur, pour sa part, y fit, dit-on, un lucre de 120 à 140 écus2184.

D’un autre côté, cette altération des monnaies était, de la part des contribuables, l’objet des réclamations les plus légitimes. Sur les plaintes, déjà réitérées, que firent entendre de nouveau les états généraux de 1428, des commissaires furent nommés pour la réformation des monnaies. L’infraction que les monnayeurs de Bourges avaient commise, relativement aux ordonnances 253publiques, attira l’attention de ces commissaires, et Ravant Ledanois, ainsi que ses associés, en furent déclarés coupables. Cependant il est difficile d’imputer cette irrégularité, ou ce manquement regrettable, au mobile abject et vulgaire de la simple cupidité. Car, au moment même ou les prévenus subissaient cet échec, Ravant, le principal accusé, poursuivait sa carrière de dévoilement patriotique et servait, lui marchand, à la campagne du sacre, avec dix ou douze combattants équipés à ses frais. Quant à Jacques Cœur, personnage secondaire dans cette action, son caractère moral se dessinera bientôt de manière à éclairer le lecteur sur le jugement que doit susciter ce présent épisode. Quoi qu’il en soit, l’affaire se termina par des lettres de rémission, qui furent accordées aux délinquants, le 6 décembre, 1429, moyennant une amende ou réparation de mille livres2185.

Jacques Cœur forma une seconde association avec Pierre Godart et Barthélemy ou Barthomier Godart, frère de Pierre. Ils entreprirent à profit commun les fournitures de la cour, fournitures dont nous avons parlé ci-dessus. La nouvelle société dura jusqu’en 1439, époque où elle fut dissoute, puis liquidée, par suite du décès, advenu à cette époque, des deux frères Godart. Mais dans cet intervalle, de 1430 à 1439, Jacques Cœur aborda seul, ou du moins spontanément, un ordre tout nouveau d’opérations commerciales et dont les résultats 254devaient atteindre à une bien autre importance2186.

Pendant le cours entier du moyen âge, le commerce de la France avec le Levant s’était effectué par quatre ports principaux de la Méditerranée, savoir : Narbonne, Montpellier ou Lattes, Aigues-Mortes et Marseille. En 1430, ces places commerciales se trouvaient en pleine décadence et presque ruinées. Saint Louis, pour communiquer avec l’Orient, et dans des vues plus religieuses encore que politiques, avait créé à Aigues-Mortes un port en quelque sorte artificiel, et abstraction faite des convenances générales, naturelles ou géographiques2187. Il l’avait doté d’un monopole exorbitant, celui du transit de tous les navires de commerce qui passaient en vue d’Aigues-Mortes. Des causes naturelles : alluvions, ensablement, etc., jointes à la guerre civile et à l’invasion des Anglais, avaient amené l’anéantissement presque total des trois premiers de ces ports. Quant à Marseille, en partageant la ruine et les désastres de la maison d’Anjou, elle s’était vue entraînée vers une situation analogue2188.

Aux quatorzième et quinzième siècles, ces circonstances 255eurent pour résultat final de livrer le commerce du Levant à Venise et aux Italiens. On n’ignore pas le rôle que les Lombards ont joué chez nous durant cette période, ni la trace désastreuse qu’ils ont laissée dans nos annales. Pour ne citer que ce récent exemple, au plus fort de la querelle entre Armagnacs et Bourguignons, un Dino Rapondi, marchand de Lucques, figurait parmi les auxiliaires de Jean sans Peur. Fournisseur et créancier du roi et des princes, ses hôtels, ses richesses, à Montpellier ainsi qu’à Paris (et à Bruges), éclipsaient la fortune de tous les marchands du royaume. Dino Rapondi pesa d’un poids considérable sur les discordes civiles de la France ; il contribua de son puissant appui au meurtre de la rue Barbette ; or, ce crime devait être le principe de tous les malheurs qui, par suite, ensanglantèrent cette époque2189.

C’était donc une conception de génie que d’affranchir commercialement la France, alors tributaire des étrangers, et de rendre à son activité cette source immense de richesse et de prospérité. Voilà ce que fit Jacques Cœur, à l’époque même où la Pucelle prêtait à la monarchie, le secours merveilleux de son inspiration et de son dévouement, pour disputer militairement son trône aux Anglais. En 1433 (n. s.), Jacques Cœur se trouvait à Damas, prêt à s’embarquer à Beyrouth sur la galère de Narbonne, et à remporter en France les marchandises orientales qui composaient sa cargaison. Tel fut sans doute le début de cette série d’entreprises commerciales 256auxquelles le hardi marchand devait bientôt donner un développement si considérable2190.

Les premiers pas de Jacques Cœur, au retour de ce voyage d’essai ou d’exploration, les actes par lesquels il organisa réellement sa grande fortune, sont demeurés précisément les points les plus obscurs de sa carrière. Jacques Cœur semble avoir repris ou continué à Bourges la direction de la monnaie royale, sous la gérance nominale de Ravant Ledanois, jusqu’à ce que Jacques fut préposé comme chef à l’atelier de Paris, lorsque cette ville rentra sous l’autorité du roi de France2191.

En 1436, Jacques Cœur était placé sous les ordres des membres de la chambre des comptes séant à Bourges. Il fut alors envoyé par Jean Beloysel, maître des comptes et maître de la chambre aux deniers du roi et de la reine, à Montpellier et à Pézenas, pour toucher une délégation de mille moutons d’or, faite au nom de la reine sur ses comptables de Languedoc. Le 16 octobre 1438, une ordonnance du surintendant, Guillaume de Champeaux, prescrit de payer à Jacques Cœur, commis au fait de l’argenterie, la somme de 1,400 livres, pour partie de celle de 4,000 livres à lui ordonnée par le roi pour employer au fait de ladite argenterie

. Ainsi Jacques Cœur, 257à cette dernière date, n’était encore que commis à cette fonction, dont il ne tarda pas à devenir le titulaire2192.

La charge d’argentier, créée vers la fin du treizième siècle, correspondait à celle que nous avons connue, dans les temps modernes, sous le titre d’intendant général de la liste civile. L’argentier recevait en compte du Trésor une somme affectée aux dépenses et fournitures journalières du roi, de sa famille et de sa cour. Il devait, en outre, tenir provision et magasin d’étoffes, meubles, bijoux, denrées de toute espèce, marchandises ou matières premières en nature ou manufacturées, qui pouvaient être nécessaires à cette consommation quotidienne. On a vu que Jacques Cœur, dès le principe, remplit les fonctions de cette charge avec ses coassociés de Bourges. Il fut ensuite commis à cet emploi, lequel emploi (probablement) ne fut point officiellement rempli durant la première partie du règne. Il en obtint enfin le titre, lorsque lui-même eut contribué, par ses richesses et ses services, à la restauration financière du, roi et du royaume2193.

Charles VII, par lettres du 5 mai 1437, voulut récompenser les bourgeois de Bourges, qui l’avaient assisté de 258toutes manières en des temps difficiles. Ces lettres, données à Pézenas, près Montpellier, accordaient à ces habitants les mêmes privilèges que les rois avaient concédés à plusieurs reprises aux Parisiens, et qui mettaient ces derniers sur le pied des nobles. Ces lettres de 1437 autorisaient les impétrants à pouvoir acquérir et tenir des fiefs nobles, sans payer la taxe dite des nouveaux acquêts. Il est raisonnable de penser que les services particuliers de Jacques Cœur, si ce n’est son influence personnelle, ne furent point étrangers à la promulgation de cet édit, qui, dans tous les cas, lui était individuellement applicable. Cependant, le riche argentier du roi, né roturier, n’eût point été sans doute admis à recueillir le bénéfice de ce privilège dans une autre province que le Berry. La charge de cour qu’il remplissait, les rapports de personnes qu’il y entretenait, son accès auprès du roi, et enfin sa haute position, rendaient convenable ou nécessaire qu’il reçût authentiquement le titre de noble. Des lettres, données à Laon, par Charles VII, en avril 1441, lui octroyèrent, en considération de ses mérites et services par lui rendus tant en sa charge d’argentier que autrement

, les privilèges de la noblesse pour lui, sa femme et leur postérité2194.

Nous touchons ici à la période la plus brillante de notre héros. Jacques Cœur, personnage officiel et politique, fut désormais employé par le roi, ou s’employa 259lui-même pour le bien de l’État, dans les plus hautes affaires et les plus variées.

Le 13 octobre 1442, Charles VII institua Jacques Cœur son commissaire auprès des trois états de Languedoc, convoqués à l’effet d’aider le roi dans sa campagne de Tartas. Depuis lors et jusqu’à sa disgrâce, il remplit d’année en année le même office au sein de cette assemblée périodique. L’année suivante, de concert avec l’archevêque de Vienne, autre commissaire royal, il prépara l’ordonnance rendue au mois de juillet 1443, en faveur de la draperie, principale industrie de Bourges. Dès 1444, au plus tard, il eut la haute inspection des greniers à sel du Languedoc2195 et la haute main sur toute l’administration financière de cette province. La même année, il obtint à ferme du roi, moyennant deux cents livres par an, le bail de diverses mines d’argent, de cuivre et de plomb, sises en Lyonnais et en Beaujolais2196.

Au mois de juin 1444, Jacques Cœur, assisté de Pierre du Moulin, archevêque de Toulouse, et de Jean d’Étampes, natif de Bourges, l’un de ses compatriotes et protégés, installait à Toulouse le nouveau parlement du 260Languedoc. Une lettre du magistrat de Barcelone est adressée à Jacques Cœur, trésorier du roi de France

, le 15 septembre 1444, et lui demande que la nation française, à Palerme, élise un Catalan pour consul de France en Sicile. En 1445, une galère portant le pavillon royal avait été capturée par les Génois dans la rade d’Aigues-Mortes. Le roi demanda et obtint réparation. Ce fut Jacques Cœur qui négocia cette affaire et qui fit enregistrer au parlement de Toulouse le traité de capitulation intervenu entre les parties2197.

Arbitre commis par le roi, en 1445, entre Mathieu de Foix, comte de Comminges, et les états de ce pays, Jacques Cœur était l’homme de confiance accrédité par tout le Midi, auprès du roi, pour solliciter les affaires locales. Il était l’homme de confiance, non moins accrédité de la part du roi, auprès des populations ; car il excellait à obtenir des contribuables les impositions répétées que le fisc exigeait d’eux. En 1446, nous le trouvons membre du grand conseil : son nom reparaît dans les registres de la chancellerie, à la suite d’une multitude d’actes ou de délibérations concernant surtout le commerce, les monnaies, l’industrie et les finances. On n’ignore pas le rôle historique et si distingué qu’il remplit de 1446 à 1450, tant à Gênes et à Rome que dans la campagne de Normandie2198.

261Jacques Cœur, durant cet intervalle, n’avait cessé de développer ses entreprises de négoce. Il atteignit avec un plein succès le but grandiose que nous avons précédemment exposé. De nombreux navires et trois cents facteurs, établis dans tous les ports du monde commercial, ou montés sur ses galères, portaient ses marchandises et les produits de la France en Angleterre, en Flandre, en Espagne, en Afrique et en Asie. Jacques Cœur fit flotter le pavillon de Charles VII sur les mers les plus lointaines que pût explorer la marine du quinzième siècle, et fonda les relations diplomatiques de la France en Orient. Il avait des comptoirs et possédait plusieurs maisons à Bourges, à Chinon, à Paris, Lyon, Marseille, etc. Mais il choisit Montpellier pour le principal siège de ses opérations, et le Languedoc fut redevable à l’entreprenant armateur de voir refleurir son commerce et renaître l’antique splendeur de sa marine2199.

Jean de Village, l’un de ses auxiliaires les plus distingués, avait 262épousé sa nièce, Perrette Cœur. En 1447, Jean de Village se rendit au Caire à bord des galères de son maître et fut reçu comme ambassadeur de Jacques Cœur. Il remit au sultan les lettres de créance signées de Charles VII et le présent diplomatique du roi de France. Jacques Cœur, par la droiture et la fermeté de sa conduite commerciale, avait relevé le négoce européen ; il releva aussi l’attitude morale des Francs, qui vivaient en Orient accablés d’avanies. Abou-Saïd-Djacmac-el-Daher, sultan d’Égypte, accueillit le présent et l’ambassadeur. Jean de Village revint en France, apportant au roi, suivant l’usage, le présent et le firman du calife. Le firman couvrait de sa protection dans tout le califat les marchands français, et les admettait au rang des nations les plus favorisées. Le présent comprenait du baume fin de la sainte vigne, un léopard, un service de table en porcelaine de Chine richement décoré, du gingembre, des amandes, du poivre vert, du sucre, des confitures orientales, etc.2200

En 1447, Jacques Cœur était capitaine, pour le roi, de la ville et place de Saint-Pourçain (où avait habité 263son père). Il se montra homme de guerre aussi résolu qu’habile diplomate dans le ravitaillement de Finale. Notre financier, il est vrai, s’employait à tous les services et recevait de toutes mains. Il thésaurisait. Tout lui était occasion de lucre, et il n’en négligeait aucune. De même que Pierre de Brézé, son collègue et ami, s’enivrait des attributs de l’autorité, de même Jacques Cœur avait l’ambition de l’or, cet emblème réel de la puissance. Mais il n’accumulait ce signe d’échange que pour en tirer de nobles et féconds résultats. Il avait en tout le génie des grandes choses et savait ouvrir avec prodigalité ces mains qui semblaient fermées par l’épargne. Jacques de Lalaing, revenant de la cour d’Aragon, rencontra, en 1448, près de Montpellier, l’argentier du roi. Celui-ci fit honneur au paladin avec la courtoisie d’un prince et avec une libéralité plus que princière. L’ambassade du roi de France à Rome, en passant par Lyon vers le même temps, éprouva aussi son opulente hospitalité. On peut voir enfin, dans les chroniques du temps, la magnificence avec laquelle il représenta la France ou le royaume, lorsque après avoir mis fin au schisme pontifical, il fut reçu par Nicolas V dans la capitale de la chrétienté2201.

Jacques Cœur fut de ceux qui, par leurs exhortations, déterminèrent Charles VII à entreprendre l’heureuse 264campagne de Normandie. Avant cette expédition, le roi et son argentier se trouvaient une fois en ung lieu secret, où n’avoit que le roy et lui, où ils besoignoient de choses plaisantes au roy ; ou quel lieu ledit Jacques dit au rov :

Sire, sous ombre de vous, je connois que j’ay de grans proufis et honneurs, et mesme en pays des infidèles, car, pour votre honneur, le souldan a donné sauf-conduit à mes gallées et facteurs… Sire, ce que j’ai est vôtre.

Et à cette heure le roi lui fit requête de lui prêter argent pour entrer en Normandie ; à laquelle requeste accorda prêter au roi deux cent mille écus, ce qu’il fit2202.

Les autres historiens constatent la part active et considérable qu’il apporta de sa personne, de son aide pécuniaire et de ses conseils, à l’expédition. Ils reconnaissent en dernier lieu que, sans cette aide, l’armée se fût débandée et que la conquête n’eût pu s’effectuer. Or, d’après les documents qui nous sont restés, on ne voit 265pas que Jacques Cœur ait été remboursé de la totalité de ses avances2203.

Cependant Jacques Cœur était arrivé au comble de la richesse et de la faveur. Le 5 septembre 1450, Jean Cœur, fils de Jacques, faisait son entrée solennelle dans sa ville métropolitaine, comme archevêque de Bourges. Il était à peine âgé de vingt-six ans, et devait cette haute position au crédit de son père. Les quatre premiers barons du Berry ou de la Crosse portaient le fils du marchand, placé, suivant l’usage, dans sa sedia gestatoria, entouré des évêques de Carcassonne, de Nevers et d’Agde, qui devaient également leur siège au tout-puissant conseiller. Déjà son propre frère, Nicolas Cœur, était depuis six ans évêque de Luçon.

Les plus hauts seigneurs et les princes même faisaient la cour à Jacques Cœur et lui offraient des présents pour conserver son amitié. Pendant une année encore il demeura fixé sur ce point culminant. Mais, suivant une métaphore qui était alors particulièrement goûtée, la roue de la Fortune, qui l’avait amené à ce point, devait incessamment le précipiter pour l’écraser.

Le 26 juillet 1451, Jacques Cœur signait de sa main 266la quittance d’une nouvelle gratification que le roi venait de lui accorder. Cinq jours après, au même lieu (le château de Taillebourg), par ordre du roi et par les mains d’Olivier de Coëtivy, seigneur de Taillebourg et sénéchal de Guyenne, Jacques Cœur était arrêté2204 !

Charles VII avait pris possession de Bordeaux par commissaires, le 30 juin 1451. Ainsi le succès de la campagne était désormais assuré. Depuis la mort d’Agnès, le crédit de l’argentier avait évidemment diminué, ou du moins il était sourdement inquiété. Jacques Cœur, durant la campagne de Guyenne, se montre dans le cénacle des courtisans, mais non sur le théâtre actif de l’expédition, comme il avait fait en Normandie. Cependant son zèle patriotique ne s’était point refroidi. Nous 267croyons pouvoir rapporter à cette entreprise militaire de 1451 la fourniture de certains harnois et autres choses

, qu’il avait fait venir d’Espagne, et qui lui étaient dus lors de son emprisonnement. Peu avant cette arrestation, dans les derniers jours de juillet 1451, il écrivait à sa lemme et à ses amis de Bourges que son fait étoit aussi bon, et que lui (Jacques Cœur) étoit aussi bien envers le roy, que il avoit jamais été, quelque chose qu’on en dît

. Signe évident et des dangers qui le menaçaient et de la sécurité trompeuse dont il cherchait à se bercer2205 !

Un autre fait, qui n’est point sans rapport avec la disgrâce de Jacques, avait eu lieu peu de temps auparavant.

Jean Barillet, autrement de Sancoins ou Xaincoins (en Berry), résidence de sa famille, était le compatriote de Jacques Cœur. Simple secrétaire du roi en 1454, il devint successivement receveur général en Languedoc et Languedoïl (1439), commis à l’administration des finances de la reine (1445), trésorier général et conseiller du roi sur le fait et gouvernement de toutes ses finances (1449), membre du grand conseil (1448 et années suivantes). Sancoins, dans ces charges importantes, s’était acquis de grandes richesses. Vainqueur de la Normandie, Charles VII avait épuisé les ressources du trésor, tellement, que le roy à son grant besoing ne pouvoit finer 268d’argent pour payer les souldoyers au fait de la guerre de son pays de Guyenne ; mais lui convint trouver aultres moyens merveilleux pour avoir finances2206

.

Jean de Sancoins (comme l’avait été Mariette) fut accusé de malversation et de faux, ou altération d’actes publics, ainsi que Jacques Charrier, son principal clerc. Les poursuites commencèrent le 1er juillet 1450, et se terminèrent le 9 juin 1451. Elles embrassèrent également Martin Roux2207, Pierre Godeau (de Tours ?) et le sire de Pressigny. Des relations officielles et d’amitié unissaient les familles Cœur et Sancoins. Le sire de Pressigny était marié à Françoise de Brézé, sœur de Pierre. Or, Pressigny et Brézé avaient été précédemment les arbitres du conseil royal. Quant à Jacques Cœur, il vécut toujours avec ces deux ministres en harmonie de vues, 269de conduite, et dans les termes d’une affectueuse familiarité. Jean de Sancoins fut arrêté à Tours le 16 octobre 1450, et emprisonné dans cette ville2208.

Il confessa, dit-on, les crimes qui lui étaient imputés. Mais nous n’avons pour garant de cette assertion que le témoignage complaisant et sans preuve de Jean Chartier. D’autre part, une présomption bien grave, en faveur du prévenu, résulte de ce seul fait, que Sancoins fut soustrait à la justice naturelle et jugé par des commissaires : caractère habituel de ces iniques et fréquentes exécutions politiques. Quoi qu’il en soit, Jean de Sancoins s’entendit condamner, par la bouche du chancelier de France, à tenir prison fermée certain espace de temps, avec confiscation de toits ses biens

.

Soixante mille écus furent attribués au roi comme restitution. Sur les autres biens du condamné, Charles VII fit don au comte de Dunois, qui entrait en campagne, du magnifique hôtel ou palais que Sancoins possédait à Tours. Guillaume Gouffier obtint des mêmes dépouilles les terres d’Oison en Poitou, de Rochefort, du Rougnon, de la Chaussée, de Champagné-le-Sec et de Sonnay, près Chinon. Le fief de Sainte-Maure et une autre 270seigneurie échurent à Jean Fradet, de Bourges. Jean de Bueil, amiral, débiteur de Sancoins et beau-frère de Gouffier, se trouva délié de ses obligations et nanti d’une terre en Anjou2209.

Il y a, dans nos annales, une histoire qui n’a point été écrite jusqu’ici comme elle mériterait de l’être : c’est celle de l’impôt. L’arbitraire, qui, chez nous, présida si longtemps à la fixation et à l’assiette des contributions publiques, le mode si imparfait de perception usité jusqu’en 1789, ont suscité, durant tout le moyen âge, de la part des populations, une aversion générale et caractérisée contre le monde des traitants, maltôtiers et gens de finances. L’histoire des impôts se signale par une suite de douleurs privées et publiques, de désastres, de révoltes mal comprimées. Souvent la colère accumulée de la multitude se faisait jour tout à coup. Cette soif de vengeance, alors, combinée avec la passion de l’envie, s’en prenait, pour ainsi dire, au premier venu, sous prétexte de sa position comme financier, de sa richesse, pour en faire le bouc émissaire et la victime expiatoire de ces haines exaspérées. Enguerrand de Marigny, Jean de Montaigu, Semblançay, Fouquet, John Law2210 271enfin, et beaucoup d’autres, marquent, de siècle en siècle, cette longue série d’infortunes plus ou moins imméritées, de chutes éclatantes, d’épisodes lugubres et plus d’une fois sanglants2211.

Les ennemis de Jacques Cœur paraissent à leur tour avoir exploité cette prévention séculaire, afin de se procurer, même dans l’opinion publique, une sorte d’appui factice et de complicité.

Jacques Cœur avait voulu se faire construire, au sein de sa ville natale, une demeure qui fût en rapport avec sa fortune. Dans ce but, il acquit, en 1443, un terrain qui touchait aux murs de la ville. Deux tours féodales qui, par leur construction primitive, remontaient au temps des Romains, faisaient partie de ces fortifications urbaines ; elles entrèrent dans l’ensemble des bâtiments nouvellement érigés. L’ouvrage dura environ sept ans, et Jacques Cœur y dépensa, outre l’acquisition du terrain, plus de cent trente-cinq mille écus. Cet hôtel, connu par métaphore sous le nom de son auteur, est appelé Jacques-Cœur de Bourges. Il ne nous offre pas seulement un spécimen de l’architecture civile, spécimen des plus rares et des plus précieux en son genre. Jacques-Cœur de Bourges est encore, au premier chef, un monument historique, par rapport au personnage dont il sert à retracer la mémorable carrière. Cette maison ressemble à un livre composé d’images, toutes symboliques 272et instructives, quelques-unes impénétrables2212.

L’hôtel de Jacques Cœur occupe un vaste parallélogramme irrégulier, mais dont la coupe ne messied pas et s’accorde sans inconvénient avec le pittoresque du style général, ou de l’ensemble. Sa façade principale, sise rue Jacques Cœur, annonce, dès l’abord, le caractère moral qui règne et se développe dans le reste de l’édifice. Le rez-de-chaussée tout entier est sans fenêtre à l’extérieur : il écoute, observe et se tait. Un vaste corps d’habitation, riche et animé, domine au premier étage. Le haut pavillon du milieu se détache en avant-corps, flanqué de son élégante tourelle prismatique. Un double portail donne accès au manoir. La première porte, à large voussure, s’ouvrait, les jours de gala, pour les chars, les litières, les cavaliers, les haquenées ; l’autre, munie d’un guichet de sûreté, était réservée aux piétons2213.

Une large croisée ogivale éclaire ce pavillon, orné extérieurement d’un riche dais, ou baldaquin sculpté à jour. Le motif ou ornement supérieur des meneaux qui 273découpent intérieurement l’ogive, dessine en relief une très grande fleur de lis, au-dessous de laquelle se rangent et s’abritent deux cœurs. Ce baldaquin ou console portait la statue équestre, toute caparaçonnée, du très haut, très puissant et victorieux Charles VII, armé de pied en cap, et dans l’attribut de la force régnante. Au faite de ce pavillon, trois points culminants, groupés 2 et 1, suivant l’art héraldique, faisaient dominer dans l’azur des airs la double fleur de lis d’or ou cimier royal de France2214.

Ainsi, dès le frontispice éclatait l’hommage public et respectueux rendu à l’autorité souveraine par l’officier du roi ; mais en même temps et sous cette égide, la personnalité, l’individualité de Jacques Cœur, se déployait avec une assurance et une liberté remarquables.

À droite et à gauche de la statue équestre, deux figures sculptées, deux personnages en costume civil, se montrent à une fenêtre simulée. Tous deux semblent représenter la Vigilance. L’homme regarde au dehors à droite, du côté de la ville ; la femme dirige ses yeux vers la gauche, où se tenaient les communs, offices et cuisines2215.

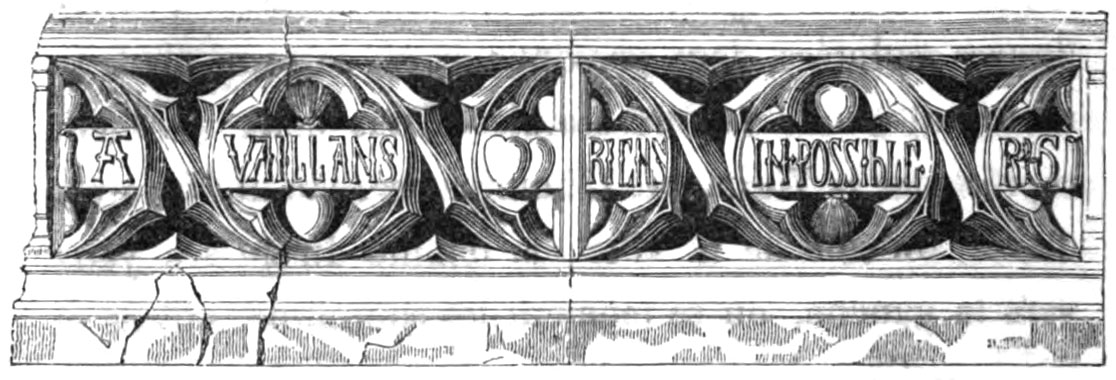

Sur le tympan de la petite porte, sur les voussures et les vantaux de la grande, se développent, en ornements 274exquis et multipliés, les emblèmes ou devises personnelles du maître : les coquilles de saint Jacques le pèlerin, et les cœurs. Ces deux derniers symboles se répètent et foisonnent de la base au sommet de l’édifice. On les retrouve partout : depuis les dessins les plus visibles des rampes, découpées à jour en coquilles et en cœurs, jusque sur la tête des moindres clous de l’hôtel, qui figurent tous des cœurs ou des coquilles. Comme si le fondateur avait voulu que le dernier vestige de son palais de pierre fût réduit en poudre avant que l’on ait pu anéantir le symbole de son nom et de sa personne ! Enfin, sur la gauche et tout près du centre, au fronton du palais, la lumière du jour détache en lettres sculptées la brande devise si connue et sur laquelle nous reviendrons :

Pénétrons maintenant à l’intérieur. Deux étages d’habitation, y compris le rez-de-chaussée, surmontés encore çà et là d’autres logements, devaient servir à la demeure de l’opulent argentier, de sa famille, de ses gens, de ses subordonnés et à ses fonctions multiples.

Nous ne saurions détailler les cours, les galeries, les salles et les appartements dont ils se composaient. Personne ne visite la chapelle sans admiration. Les peintures 275délicieuses qui décorent le plafond, voûté en berceau d’ogives, sont d’un maître inconnu, digne d’être placé entre Van Eyck et Fouquet. Il y avait la chambre du Roi, celle des Évêques, celle des Mois de l’An, celle des Galères. La salle des Festins subsiste encore. On y remarque la tribune des musiciens qui, du son de leurs instruments, animaient la gaieté des convives. Elle attenait à de vastes cuisines. Le luxe qui régnait dans ces banquets et dans tout l’édifice, cet édifice lui-même, par la richesse, l’ampleur, le confort de ses aménagements, étaient alors sans exemple.

Jacques Cœur n’avait point achevé de meubler son hôtel lors de son arrestation. Il ne l’habita jamais à demeure fixe2216. Mais il y installa sa femme et y donna de grandes fêtes, pour lesquelles on transportait, de la ville, un complément de mobilier nécessaire2217. Des textes affirment que Jacques Cœur n’était servi que d’argenterie, tandis que les officiers du roi prenaient leurs repas dans de la vaisselle d’étain. Mais Jacques Cœur n’était point le mauvais riche : une galerie spéciale attenait également aux cuisines ; elle recevait les pauvres, à qui se distribuait la desserte de ses tables2218.

276Les traits physiques de Jacques Cœur sont connus par la planche de Grignon, que nous a laissée Godefroy dans son beau recueil de Charles VII. C’est, comme on l’a dit, une figure bourgeoise, mais non commune. La résolution et la dignité s’y combinent avec une certaine bonhomie. Le sourire de l’enjouement tempère, par une courbe plus douce, l’expression de ses lèvres fines et fermes. Aucun portrait de Jacques Cœur, digne de ce nom, ne s’est conservé dans son hôtel. Il y avait réservé, comme on l’a vu, pour le roi les honneurs de la statue équestre. Mais des symboles, multipliés à profusion, achèvent de nous révéler son portrait historique et moral2219.

Macée de Léodepart, épouse du riche financier, était prodigue et dissipatrice. Les sujets sculptés sur la cage de l’escalier principal, qui menait au corps de logis, sont une page de morale appliquée à la vie intime. On y voit opposés, dans un contraste synoptique, les avantages de l’Ordre et les inconvénients du Désordre. Le groupe inférieur nous offre la contrepartie de la moralité, si connue, des Vierges sages et des Vierges folles. 277Ici deux femmes, allèges et satisfaites, portent haut la quenouille qu’elles filent. À côté, deux autres femmes tiennent cet objet l’étoupe en bas, et sont prêtes à s’en servir comme d’armes pour se battre2220.

Jacques Cœur avait connu son siècle, en le voyant de près. Les plus grandes affaires, les plus grands personnages lui étaient familiers. Plus d’une fois il dut les trouver petits. Le rang que lui refusait sa naissance, il l’avait payé de son mérite et de son or, et Jacques se croyait quitte. L’un des mascarons ou chapiteaux sculptés de la tour dite du Trésor représente un esclave noir, un fellah d’Orient, qui tient, en guise de support héraldique, le timbre ou casque du marchand anobli, recouvert de son lambrequin et blasonné de deux cœurs. Un autre sujet, de la même tour, nous fait voir deux chevaliers armés de pied en cap s’escrimant à qui mieux mieux et s’enferrant, corps à corps, de leurs lames. Sur la droite, un faux-visage ou paysan masqué, accroupi, guette les passants, armé du bâton qu’il a dans ses mains. De l’autre côté, une fille d’armée, vulgaire Briséis, attend aussi, les bras croisés, l’issue des vicissitudes. C’est le tableau satirique de la Guerre au quinzième siècle. Une autre scène, dont la malice n’est pas moins gauloise, décorait la cheminée de l’une des salles d’apparat et s’appliquait aux tournois. Ici, les tournoyeurs sont des bergers et des porchers, montés sur des ânes, à cru, ayant pour étriers de vieilles cordes. 278Ils pointent gravement l’un contre l’autre, en manière de lances, des manches à balai, et portent des fonds de paniers au lieu de targes, boucliers ou rondaches2221.

Jacques Cœur, lui aussi, avait le génie du bon sens. Ces judicieuses railleries, alors parfaitement actuelles, devançaient de plus de cent ans Cervantès et Don Quichotte. Les proverbes, dit-on, sont la, sagesse des nations. Jacques Cœur affectionnait beaucoup ces adages populaires. Il partageait aussi le goût des rébus, si répandu au quinzième siècle. Parmi ces énigmes qui décorent toute sa maison, les unes sont muettes et présentent leur signification sous la forme de figures. Beaucoup sont accompagnées de phylactères ou banderoles avec légendes. Le vitrail du musée, provenant de Jacques-Cœur à Bourges, montre, dans tout son éclat, le blason qui dut être concerté, en 1441, entre le nouvel anobli et son compatriote, le héraut Berry, premier roi d’armes : d’azur à trois cœurs d’or, avec une fasce d’argent chargée de trois coquilles de sable. À l’entour, comme supports : des fleurs et des fruits (l’abondance). Pour cimier, le mât d’une galère ; en guise de lambrequins, des cœurs et des palmes. À l’extérieur de l’écu, du côté gauche, un fol a la bouche fermée d’un cadenas ; 279il tient cette devise écrite sur la banderole :

En bouche close n’entre mousche.

À droite, un autre fol ou sot de théâtre porte cette légende :

Oyr dire ; — faire ; — taire2222.

Ailleurs on voit ce rébus :

A ♥♥ joie

il décore le tympan de la porte qui conduisait aux festins et salles d’assemblées. Enfin, sur le tout, dominait la grande et fière devise à laquelle nous avons déjà fait allusion. Au temps de Charles VII, un Jean de Luxembourg, issu de la plus haute lignée, avait pour symbole personnel une bête de somme qui s’affaisse, et ces mots :

À l’impossible nul n’est tenu.

Ce chevalier s’affaissa lui-même, et, pour le prix du sang, il livra la Pucelle. Jacques Cœur, l’homme du tiers état, de l’avenir, prenait pour âme de sa devise :

À vaillants cœurs rien impossible2223.

280À l’autre extrémité des bâtiments, par rapport à l’entrée principale, s’élève la grosse tour, donnant aujourd’hui sur la place de Berry. Elle est surmontée d’une vigie, d’où se transmettait immédiatement le signal en cas d’alarme. Au pied du perron de cette grosse tour, partent deux galeries souterraines. La première communique, par ce passage secret, avec une autre aile des bâtiments. La seconde aboutit à un puits pour se continuer à l’extérieur, et devait fournir, en cas de besoin, une issue invisible et inaccessible au dehors. La salle dite des Angelots ou du Trésor subsiste au troisième étage de cette tour. Cette espèce de réduit servait à Jacques Cœur de retrait particulier, ou d’étude, pour employer le propre mot qui désignait, au quinzième siècle, ce genre d’appartement2224.

La salle ainsi nommée ferme par une porte munie d’une serrure à secret et de dimensions colossales. Composée de lames de fer superposées, cette porte est mécaniquement indestructible. Les gonds ont été scellés lorsque le vantail de fer fut posé, de sorte que sans la clé il eût fallu démolir la tour pour pénétrer dans cette pièce. Elle est voûtée en ogive. Huit nervures se rejoignent à un point central ou clé de voûte, et forment autant de pendentifs. Quatre angelots ou petits anges, sculptés aux retombées des nervures, ont donné leur nom à cette chambre. L’un chante ; le second accompagne celui-ci de la guiterne ; deux autres portent les blasons de Jacques Cœur et de Macée de Léodepart. À gauche de la cheminée, la sculpture représente un porteur 281de lanterne (la veilleuse du quinzième siècle)2225. À droite, un marmouset barbu : sur le phylactère qui l’accompagne, nous avons déchiffré ces mots : Joan Joan2226

.

Restent deux retombées, qui délimitaient la dernière paroi de cette pièce. À gauche, la nervure se termine court et à plat, en console. À droite, la dernière retombée, au contraire, présente un sujet très ouvragé que nous allons décrire, et qui est demeuré jusqu’à ce jour comme inexplicable. Mais entre les deux s’élevait un meuble (armoire ou coffre-fort), adapté à cette place dès l’origine, de telle manière, vraisemblablement, que ce dernier sujet devait être masqué ou découvert à volonté.

La scène sculptée occupe les trois faces d’un chapiteau prismatique. Elle représente un bosquet ou verger. Sur la droite, une jeune femme, vêtue avec un luxe prodigieux d’étoffe et de fourrures, est nonchalamment couchée au milieu des fleurs. Une fontaine coule à ses pieds. De l’autre côté du bassin s’avance insidieusement un jeune prince, qui pose la main sur son cœur. Un fou, qui semble être son guide, l’accompagne et le suit. La dame, portant la main droite à son front, paraît montrer au damoiseau la couronne (de duchesse ?) qui ceignait sa tête. Mais le prince, à son tour, lui indique une autre 282couronne, la couronne royale, qui se reflète dans le bassin de la fontaine. En effet, au sein du feuillage touffu que présente l’arbre du milieu, un roi couronné assiste au dialogue. Le phylactère qui se déroule près de sa bouche est muet ou effacé.

Pour nous, dans ce roi, nous croyons reconnaître avec certitude Charles VII ; dans le prince follement conseillé, Louis dauphin ; et dans la dame, Agnès Sorel. Quant à la signification plus étroite des faits représentés, nous ne tenterons même pas de la préciser davantage. Le champ le plus vaste s’ouvre ici aux conjectures2227. Nous 283ajouterons que, selon toute apparence, Jacques Cœur lui-même, en se permettant de faire sculpter dans sa demeure une pareille allégorie, a voulu soigneusement lui retirer du moins le caractère de l’évidence et d’une téméraire personnalité2228.

Jacques Cœur avait été initié aux affaires les plus secrètes du roi. Il avait eu l’administration des biens de la maison de la reine. Les dépenses courantes des princesses du sang s’effectuaient par ses avances et par son ministère. Il avait rencontré l’occasion de plaire au dauphin et de lui être utile. Les livres et papiers de ce marchand, tenus avec un ordre et une précision inexorables, renfermaient la trace écrite de mille confidences intimes et de services ou de bienfaits reçus. On y voyait figurer, à ces titres divers, les noms de mesdames Radegonde et Jeanne de France ; la duchesse de Bourbon (26 décembre 1446)2229 ; 284Charles, duc d’Orléans, Charles et Amanieu d’Albret ; Jean de Bourbon, comte de Clermont ; Jean d’Anjou, prince de Lorraine ; Jean, bâtard d’Armagnac ; Jean de Bueil, amiral de France ; Prigent et Olivier de Coëtivy, André de Villequier, le maréchal de La Fayette ; Antoine d’Aubusson, seigneur de Monteil ; Jean de Lévis ; Guillaume Gouffier ; Adam de Cambrai, président du parlement ; le seigneur d’Estouteville, Jacques et Antoine de Chabannes, Jean et Gaspard Bureau, Odet d’Aydie, Blaise Greslé, Gilles le Bouvier, dit Berry, etc., etc. ; en un mot les anciens, les nouveaux favoris, et les personnages les plus considérables2230.

Le 12 décembre 1445, Charles, duc de Bourbon, avait vendu à Jacques Cœur, pour le prix de 4,000 livres, les terres de la Bruyère, l’Aubespin et dépendances. Jacques Cœur joignit à cette acquisition celles de Meaulne, Boisy en Roannais, Saint-Gérand-de-Vaux et la Palisse (1444 et 1448), sis également sur le domaine de ce prince. En 285Berry, il devint seigneur de Menetou-Salon, Marmagne, Barlieu, Maubranche, etc. Enfin il acquit en 1451, des marquis italiens de Montferrat, diverses baronnies, telles que Saint-Fargeau, Toucy, Angerville, etc., etc., qui comprenaient presque tout l’ancien pays de Puisaye. Ce domaine avait appartenu à La Trémoille, et ses héritiers prétendaient y avoir droit. Jacques Cœur revendiqua hardiment le sien et se mit en lutte avec la famille du puissant favori2231.

On estime à quarante le nombre des terres et seigneuries achetées par Jacques Cœur, et qui renfermaient plus de vingt-deux paroisses ou villages. Il avait osé acquérir ces biens, pour la plupart, de la main des plus grands seigneurs. Il signala sa courte possession par des améliorations, par des travaux d’utilité publique ; il marqua enfin son passage, d’une empreinte si vive, qu’elle dure encore, en ces diverses localités, dans le souvenir des populations2232.

286Les précédentes particularités nous semblent faire connaître implicitement les véritables causes qui suscitèrent à Jacques Cœur de redoutables ennemis et qui déterminèrent sa perte. Nous devons dire maintenant quels prétextes et quels moyens furent employés par ces envieux pour réaliser le dessein qu’ils avaient conçu.

Les juges de la Pucelle à Rouen réussirent, comme on sait, à accumuler contre l’héroïne soixante-dix chefs d’accusation, qui se réduisirent à douze. Les neuf griefs suivants furent imputés par l’accusation à Jacques Cœur :

- d’avoir empoisonné Agnès Sorel ;

- fabriqué de la monnaie faible de poids ;

- fourni des armes aux Sarrasins ;

- exporté des métaux précieux en Orient ;

- rendu un esclave chrétien à son maître ;

- opéré à Montpellier la presse des matelots et embarqué contre son gré un pèlerin allemand ;

- contrefait un petit sceau de la chancellerie ;

- perçu des gratifications illicites ;

- de s’être également procuré des profits extralégaux dans la ferme des foires de Pézenas et autres revenus du domaine2233.

Le premier de ces chefs d’accusation mérite qu’on s’y arrête. Jacques Cœur succomba évidemment à une intrigue ourdie autour du roi, de concert avec Antoinette de Maignelay, par les nouveaux favoris. Antoine de Chabannes, capitaine d’écorcheurs, élève et ancien page de La Hire, fut l’âme de cette ligue et le principal agent de cette odieuse machination. Il mit en avant Jeanne de Vendôme, damoiselle de l’hôtel du roi, femme de 287François de Montbron, seigneur de Mortagne, chambellan, en 1443, de Louis dauphin.

Jeanne, à son tour, suscita d’autres faux témoins et affirma impudemment que Jacques Cœur avait empoisonné Agnès Sorel. Cette déclaration, appuyée par les courtisans, trouva un instant crédit auprès de Charles VII et suffit pour obtenir de ce prince l’ordre d’arrestation, qui fut décrété et exécuté soudainement contre l’argentier, sans information préalable. Le roi s’attribua immédiatement cent mille écus à prendre sur les biens du prévenu, et les appliqua aux besoins de la campagne de Guyenne.

De plus, et par un détestable abus qui souillait la justice du quinzième siècle, le roi nomma pour commissaires chargés de poursuivre l’accusé, Antoine de Chabannes, Guillaume Gouffier, etc. Ceux-ci, débiteurs du prévenu et ses dénonciateurs, devenaient en même temps ses parties, avec promesse de partager, ses biens, qui devaient, être confisqués au roi par suite de la condamnation2234.

Cependant Jacques Cœur répondit à ce grief et ne tarda pas à en prouver le néant par les attestations de 288Robert Poitevin, médecin d’Agnès et de la reine. Jeanne de Vendôme, convaincue d’imposture, se rétracta, et fut condamnée à faire amende honorable. Il résulte de documents certains, que l’article du poison fut le seul, parmi ceux imputés à l’argentier, qui firent impression sur l’esprit de Charles VII. Ce grief venant à manquer, il fallut y suppléer. Les commissaires et une multitude de débiteurs étaient désormais intéressés à sa perte, par la perspective qui s’ouvrait à eux, en le faisant condamner, de se voir remettre, au nom du roi, les obligations pécuniaires qu’ils avaient contractées envers Jacques Cœur.

Une nouvelle cabale se forma donc autour du roi pour dénigrer le prévenu. Probablement, le moyen secret et efficace, qu’ils employèrent alors, fut tiré des irrévérences ou libertés de langage et autres que Jacques Cœur s’était permises. Or, ces libertés n’avaient épargné, comme on l’a vu, ni les capitaines, ni les seigneurs, ni les rapports d’Agnès avec le roi, ni la majesté royale elle-même. Quoi qu’il en soit de cette conjecture, l’accusation se poursuivit sur de nouveaux frais et produisit ainsi, tardivement, les huit autres griefs ci-dessus rapportés2235.

En ce qui concerne le deuxième article, on a dit comment Jacques Cœur, au début de sa carrière, s’était vu compromis, ainsi que Ravan Ledanois, maître particulier de la monnaie de Bourges, dont il était alors le clerc et facteur

. Ces faits, antérieurs à 1429, avaient porté peu d’atteinte à l’honorabilité des prévenus, aussi 289bien qu’à la confiance dont ils étaient investis de la part du roi.

En effet, à peine la capitale était-elle rentrée sous la domination française, que Jacques Cœur, par une délibération spéciale tenue à Bourges entre le roi et ses conseillers généraux des monnaies, fut nommé maître particulier à Paris. Les circonstances étaient graves ; Charles VII avait un pressant besoin de finances, Jacques Cœur accepta cette charge : à l’aide de son puissant crédit, de son activité, il réunit immédiatement une grande quantité de métaux précieux qu’il convertit en monnaie ; fit exercer le change à Melun et à Pontoise par ses facteurs ; remplit les caisses du trésorier des guerres, pour faire face à la solde des troupes, et prit sur son compte toutes les avances de ces livraisons2236.

Jacques Cœur fit plus. La restauration des monnaies fut un des actes les plus louables et les plus habiles qui marquèrent la grande période du règne de Charles VII. Le maître particulier de la monnaie de Paris inaugura sa gestion par cette importante réforme. À partir de ce jour, les espèces marquées au coin royal eurent une valeur fixe, et le titre de ces espèces une pureté d’aloi et d’affinage qui leur avait manqué par le passé. Le 29 août 1452, les conseils ou amis de Jacques Cœur, détenu prisonnier au château de Maillé en Touraine, présentèrent au garde du scel aux contrats de la prévôté de Bourges les lettres d’abolition délivrées le 6 décembre 1429 et dont nous avons parlé. Ils en obtinrent un vidimus ou ampliation authentique, laquelle fut produite 290en justice ; mais vainement. L’arrêt qui condamna Jacques Cœur énumère les deux griefs que nous venons d’analyser, comme avant motivé la sentence, sans tenir aucun compte de ces lettres d’abolition. Cet arrêt fut prononcé en présence du roi, par le chancelier de France, Guillaume Jouvenel des Ursins, le 29 mai 14532237.

On peut juger, par ces deux spécimens, de la justice et de la bonne foi qui présidèrent à ce procès ! Mais le tribunal de l’histoire a pour mission de réviser les sentences injustes, et souvent d’intervertir les rôles entre les accusateurs et les accusés.

Parmi les commissaires ou les dénonciateurs du prévenu, figurent, plusieurs Italiens. L’un d’eux, nommé Otto Castellani, était natif de Florence. Or, Jacques Cœur avait dépossédé en partie cette ville de son ancienne suzeraineté commerciale. À son tour il y créait, au moment de sa prise et au profit de la France, un établissement industriel. Otto Castellani, nommé trésorier de Toulouse sous l’autorité de Jacques Cœur, y avait 291acquis une grande richesse. Il fut un des persécuteurs les plus acharnés de son ancien maître et le supplanta dans sa, charge de l’argenterie2238.

Ce Castellani avait comme auxiliaire ou collègue un de ses parents, appelé Jacopo Medici ou de Médicis, receveur particulier à Toulouse pour les diocèses d’Auch et de Lombez. L’ami de Castellani était un véritable scélérat, 292qui avait encouru par sa conduite antérieure des poursuites criminelles. Jacques Cœur, de son côté, vers 1444, eut au nombre de ses commis de l’argenterie un certain Étienne de Manné, lequel appartenait à une famille échevinale de Bourges. Étienne abusa de la confiance qui lui était accordée, et déroba des magasins de l’argenterie une quantité considérable de marchandises précieuses. Jacques Cœur couvrit ce méfait d’une généreuse indulgence et se contenta de congédier le dépositaire infidèle. Lorsque les poursuites s’ouvrirent contre Jacques Cœur, Castellani s’adjoignit, en qualité de clerc, Étienne de Manné, qui obtint en même temps, de la chancellerie royale, des lettres de rémission pour l’absoudre de sa propre faute2239.

Jacques Cœur, durant le cours de son inique procédure, avait subi le supplice de la question. Le pape Nicolas V, juge souverain dans les matières de foi, qui formaient la principale substance des griefs juridiques de l’accusation, écrivit à Charles VII, afin de revendiquer 293l’innocence du prévenu. Le cardinal d’Estouteville, lors de sa légation de 1452, eut pour instruction spéciale de plaider en sa faveur auprès du roi. Ces secours honorables n’atteignirent point le but qu’on se proposait.

Le 5 juin 1453, Jacques Cœur, nu-tête, sans chaperon ni ceinture, comparut publiquement dans le prétoire ou salle de justice, au palais de Poitiers. Là, en présence de Jean Dauvet, procureur général du roi, Jacques Cœur fut contraint de se mettre à genoux. Il tenait à la main, comme les pénitents, une torche de cire ardente et pesant dix livres. Il fit amende honorable des crimes qu’on lui imputait, en requérant mercy à Dieu, au roy et à justice

.

Le roi, par égard pour le pape et pour les services qu’il reconnaissait avoir reçus de Jacques Cœur, commua, dit l’arrêt, le criminel en civil. La peine de mort encourue

fut remise au condamné. Mais Jacques Cœur était dépossédé de tous ses biens, confisqués au roi, et devait, sur ce gage, payer une amende de 400 mille écus d’or. L’accusé était en outre condamné à la prison perpétuelle ou à l’exil, réservé sur ce point le bon plaisir du roy2240

.

Jacques Cœur, que Thomas Basin appelle à tort un homme illettré, avait étudié et reçu la tonsure. Ses lettres d’ordination mineure furent vainement produites en justice par l’archevêque de Bourges, son fils, et par l’évêque de Poitiers. Tous deux revendiquèrent, le prévenu comme clerc, à l’encontre du chancelier de France, qui était le propre frère de l’évêque. De plus, Macée de 294Léodepart, sa femme, mourut de chagrin pendant le cours du procès, et Jacques devint ainsi clerc solu. Mais cette fin de non recevoir, tirée du droit canonique, était repoussée par les juristes et tribunaux séculiers, surtout lorsqu’il s’agissait de cas royaux. Quant à Jacques Cœur, il avait été arrêté en robe courte ou costume laïque, et ne portait pas habituellement de couronne cléricale. Apparemment, il dédaigna d’employer cette exception de droit. Car, durant toute sa captivité, il négligea de prendre l’habit de clerc et de renouveler sa tonsure2241.

L’arrêt fut enregistré au parlement de Toulouse le 15 août 1453. Dès le lendemain du jour où l’arrêt fut prononcé à Poitiers, Jean Dauvet le signifia au condamné. La recherche des biens de Jacques Cœur et la vente de ses meubles, partout où il s’en trouvait, commencèrent immédiatement. Cette double opération rencontra plus d’un obstacle. On hésitait à déshériter de son vivant cette victime d’une iniquité judiciaire. Guillaume de Varye, premier clerc de Jacques Cœur, Jean de Village, son lieutenant le plus actif et le plus entreprenant, résistèrent avec fermeté au zèle et au talent de Jean Dauvet, dignes d’une meilleure cause2242.

Jean de Village, capitaine général de la marine de René d’Anjou, 295était sujet de ce prince et citoyen de Marseille. Jean Dauvet, ancien conseiller de René, alla trouver ce prince à Aix, et déploya autant d’habileté que d’énergie pour déterminer le beau-frère du roi de France à lui livrer Jean de Village. Mais le comte de Provence, ayant réuni son conseil, opposa au commissaire, par l’organe de son chancelier, les privilèges de sa couronne comtale, le droit des gens, l’immunité des Marseillais, et enfin la raison d’État, qui ne lui permettait pas de sacrifier le chef militaire de ses forces maritimes2243.

Il ne restait plus à Jacques Cœur que la voie de fait pour recouvrer sa liberté, en pourvoyant à son salut personnel. Vers la fin de décembre 1454, il avait, de prison en prison, subi plus de trois ans de captivité. De concert avec ses amis et ses proches, il gagna l’un de ses gardes à prix d’argent. Le captif quitta en secret Poitiers, et, se réfugiant successivement en divers lieux d’asile, il se fit recevoir, à titre d’hôte, chez les Cordeliers de Beaucaire. Ce couvent, situé sur le Rhône, était inviolable, comme église de réguliers. Beaucaire était aussi une place frontière du Languedoc, sise à l’extrémité ale la terre de France. Tarascon, placé sur l’autre rive du fleuve, appartenait à la Provence, et reconnaissait pour souverain le roi de Sicile2244.

L’obscurité de cette retraite ne déroba pas longtemps le fugitif aux recherches de ses persécuteurs. Bientôt le 296couvent fut mis en demeure de répondre à des poursuites juridiques, intentées au nom de Charles VII. Les limiers de Castellani pénétrèrent à la suite de Jacques Cœur chez ses hôtes. Ils intimidèrent ces moines, et Jacques Cœur se vit assailli en pleine nuit par des sicaires. Heureusement, l’argentier avait converti à sa cause l’un des religieux, nommé Tungault. Armé d’un maillet de plomb, que lui avait prêté ce bon frère, il racheta vigoureusement sa vie. Ce fut alors le tour du poison. Jacques Cœur, averti, fit semblant de boire, à souper, une poudre nommée réalgar, qu’on lui versa dans du vin, et jeta le breuvage. En cette extrémité, prévoyant pour lui le sort du prince Gilles2245, il écrivit à Jean de Village, qui l’attendait à Marseille, une lettre pressante, et dont l’original autographe nous est resté. Le bon frère lui-même se chargea de la porter2246.

Au reçu de ce message, dont l’écriture ou le texte débutait par un signe convenu de détresse2247, et souscrit des initiales de son bienfaiteur, de son second père, Jean de Village ne perdit pas un instant. Il prit quelques barques armées en guerre, montées par des marins à sa solde, hardis et résolus, puis navigua sur le Rhône jusqu’à 297Tarascon. Aussitôt arrivé, on traversa le fleuve vers minuit. Les Franciscains chantaient matines. Une brèche existait au mur de France : les assaillants l’agrandirent. Par cette voie, ils pénétrèrent dans la ville et marchèrent droit au couvent. Une lutte à mort s’établit alors entre les débarqués et les gardiens de Jacques Cœur. L’office finissait lorsque l’argentier fut mis en liberté.

Escorté de ses libérateurs, il sortit de la ville par la brèche et descendit en barque le cours du Rhône jusqu’aux portes de Marseille. Là, montant à cheval, il se rendit par terre jusqu’à Nice, où il s’embarqua sur la Méditerranée. Jacques Cœur, sain et sauf, parvint ainsi à Pise, puis à Rome2248.

Au mois de mars 1455, Jacques Cœur, à Rome, était logé chez son protecteur, Nicolas V, souverain pontife. L’argentier étant tombé malade, le pape voulut qu’il fût soigné dans son palais par ses propres médecins. Cependant le saint-père lui-même touchait au terme de sa vie. Le 16 de ce mois, il prononça toutefois, devant le consistoire des cardinaux, une allocution officielle qui fut authentiquement rédigée par un secrétaire de la chancellerie romaine. Cette note avait pour effet de proclamer l’innocence du proscrit, de rappeler les services qu’il avait rendus au pape et à l’Église, et de lui décerner publiquement l’approbation du saint-siège. Nicolas V mourut le 25 mars 1455, moins de dix jours après cet acte de droiture et de justice. Calixte III, qui lui succéda 298immédiatement, continua sa faveur à l’argentier du roi de France.

Une lutte décisive, et qui marqua des plus grands événements militaires la fin du quinzième siècle, s’ouvrit entre les Turcs et la chrétienté. Le saint-siège arma contre Mehmet Il, vainqueur de Constantinople, seize galères, placées sous la surintendance du cardinal patriarche d’Aquilée. Jacques Cœur en fut le capitaine général. La flottille qu’il commandait s’engagea dans l’Archipel ; mais elle ne put que ravager les côtes de l’Asie Mineure et quelques îles. Jacques Cœur, blessé ou malade, relâcha dans l’île de Chios, où il mourut le 25 novembre 14562249.

Les ennemis de l’infortuné Jacques Cœur, lorsqu’ils virent le captif leur échapper, avaient redoublé de passion et d’acharnement. Des messages diplomatiques et comminatoires furent adressés, sous le nom du roi, à René d’Anjou, aux autorités provençales et au podestat de Florence, à qui le roi reprochait d’avoir donné asile ou passage au réfugié. La femme et les enfants de Jean de Village, Henri Cœur, chancelier de l’église de Limoges et le mandataire de Geoffroy, autre fils de Jacques Cœur, furent jetés en prison ou condamnés à faire amende honorable, pour avoir payé, en faveur du condamné, la dette de la nature et de la gratitude. Quant aux biens de Jacques Cœur, suivant l’expression du généalogiste et historien La Thaumassière, ils furent, de 1455 à 1456, 299partagés entre les vautours de cour, instigateurs et fauteurs de cette intrigue.

Des adjudications fictives dévolurent au comte de Dammartin les domaines de Puisaye ; à Guillaume Gouffier, ceux de Boisy et du Roannais. Menetou-Salon en Berry et d’autres profits, en sommes d’argent ou créances, échurent à Antoinette de Maignelay. Jean de Bourbon, comte de Clermont, était au nombre des débiteurs de Jacques Cœur. Le roi, sur les deniers de la condamnation, fit don au prince de 3,612 écus. Charles, duc de Bourbon, n’avait pas même attendu la mutation de seigneur pour reprendre les taxes féodales qui lui étaient dues, à raison des terres mouvantes de son duché. Le crédit de Jean Soreau, frère d’Agnès Sorel, s’était accru sous le règne de sa cousine. En 1451, il devint grand veneur de France et prit part, en 1455, aux dépouilles de Jacques Cœur. Jean Soreau, de concert avec sa mère, Catherine de Maignelay, eut en partage les terres de Saint-Géran, Gouise, etc., ainsi que la capitainerie et châtellenie de Verneuil, sises en Bourbonnais2250.

Il advint à l’illustre conseiller de Charles VII cette fortune singulière, qui lui fut commune d’ailleurs avec d’autres personnages du moyen âge : persécuté de son vivant, sa mort, comme celle de Jeanne d’Arc, fut révoquée en doute par la multitude. L’imagination populaire, et cela précisément après qu’il eut cessé de vivre, 300lui prêta le don d’une fabuleuse immortalité. Au moment où le Jacques Cœur réel n’existait plus, commence le roman d’un Jacques Cœur légendaire. Depuis longtemps déjà, l’histoire véridique et sérieuse a fait justice des récits imaginaires auxquels il vient d’être fait allusion. Nous avons donc cru devoir procéder à l’égard de ces fables, en ce qui concerne Jacques Cœur, par voie pure et simple d’omission, comme nous l’avons fait en toute occasion dans le cours de cet ouvrage.

Il est un point toutefois sur lequel la lumière n’a pas été faite assez complètement jusqu’à ce jour. Nous croyons devoir y revenir, en consacrant à cette particularité quelques lignes d’éclaircissement.

Dans l’un des inventaires actuels des mémoriaux de la chambre des comptes de Paris, se trouve la mention suivante : Mémoire concernant la dépense du roi Charles VII, fait par Jacques Cuer, prisonnier à Poitiers2251.

Le document ainsi indiqué n’existe pas au dépôt général et ne fait point partie des pièces dites rapportées. Nous savons, en effet, que les mémoriaux primitifs de la chambre des comptes ont péri dans l’incendie de 1737. On n’ignore pas non plus que les mémoriaux actuels, aussi bien que leurs inventaires ou tables, ont été restitués, postérieurement à cette date, par le moyen de copies faites sur des expéditions anciennement émanées de la chambre, et par toutes sortes de renseignements plus ou moins indirects et incertains. Il est donc impossible aujourd’hui de contrôler avec précision l’origine et 301l’authenticité de la note ci-dessus transcrite, et qui, d’aventure, pourrait être le fait d’une insertion relativement moderne.

Mais le document auquel se réfère cette note, c’est-à-dire l’état de la dépense prétendue de Charles VII et des ressources financières du royaume, nous a été conservé ailleurs et s’est transmis jusqu’à nous en de multiples exemplaires. Il a été reproduit, notamment au seizième siècle, avec cette même attribution :

On dict que Jacques Cuer (ainsi s’exprime l’une des versions de ce document), trésorier du roy Charles septiesme… trouva, par la sérieuse reserche qu’il fist de l’estat des finances du roy, qu’au royaulme de France y avoit dix sept cent mille closchiers, prenant chacune ville pour ung closchier, etc.2252

Il ne serait pas nécessaire, à la rigueur, de pousser plus loin l’examen, ni même la transcription de ce morceau, pour montrer qu’il ne saurait être pris au sérieux. Mais une considération péremptoire nous permettra de couper court à toute autre réfutation. Le texte même de ce document remonte au règne de Charles VI, père de Charles VII. La découverte ou la constatation des prétendus faits statistiques exposés par ce document ne peut donc, en aucune manière, être rapportée ou attribuée à Jacques Cœur. La pièce en question se lit in extenso dans la chronique dite du Religieux de Saint-Denis, sous la date de 1405, (1406, nouveau style)2253.

302Jacques Cœur, en terminant, comme il a été dit, sa carrière, avait révélé de nouveau tout le mérite et toute la valeur qui lui étaient propres. À ses derniers moments, il protesta de son innocence et recommanda au roi ses enfants. Charles VII venait d’obtenir du même pape la réhabilitation de la Pucelle. La mort du capitaine général au service de la chrétienté, le glorieux éclat de cette fin et son caractère politique, firent vraisemblablement impression sur l’esprit du roi de France. Mais ce tardif repentir fut, dans tous les cas, incomplet et probablement éphémère2254.

Le 1er janvier 1457, par ordre du roi, Otto Castellani fut arrêté à Lyon, sous les yeux de ce prince. Mis en procès, condamné, ainsi que Guillaume Gouffier, Castellani fut destitué, puni d’une amende. Guillaume Gouffier, sans quitter le royaume, subit également l’orage de cette disgrâce. Il conserva la plupart de ses biens et rentra plus tard en faveur. Le comte de Dammartin, Antoinette et les autres ne perdirent pas un moment, tant que survécut Charles VII, les bonnes grâces royales. Au 303mois de février 1457, et successivement, le roi accorda des lettres de rémission à Jean de Village, à Guillaume de Varye, à Jean Forest, à la veuve Gimart, etc., etc. ; tous parents, alliés ou amis de l’argentier, qui s’étaient compromis pour la défense de leur bienfaiteur. Enfin, le 5 août de la même année, intervint un dernier acte. Le roi, par lettres données à Courcelles, près Souvigny, rendit aux enfants de Jacques Cœur une partie des biens qui composaient leur patrimoine, moyennant quittance, et, en quelque sorte, moyennant le pardon, accordé par ces enfants à la justice et à l’autorité qui avait frappé leur père. L’autre partie fut maintenue entre les mains des courtisans qui s’étaient approprié ses dépouilles2255.

Il y a entre Jacques Cœur et Jeanne d’Arc la distance du beau ou du grand au sublime. Ces deux personnages ne sauraient donc être mis sur le même rang. Mais, dans la balance de l’histoire, le second reproche adressé à la mémoire du roi, qui abandonna ces deux victimes, le reproche qui concerne Jacques Cœur, pèsera d’un poids plus grave que le premier. Charles VII, lorsqu’il méconnut Jacques Cœur, était dans la plénitude de sa fortune et dans la maturité de sa vie. Pour effacer cette seconde tache, il ne fit rien qui puisse désarmer, en sa faveur, la juste rigueur de la postérité.

304Charles VII, en sacrifiant Jacques Cœur, tua de ses mains la poule aux œufs d’or. Le premier résultat de cette iniquité fut la ruine de Montpellier2256.

En 1451, au moment où, plus téméraire que René d’Anjou, le roi de France faisait arrêter le futur amiral du saint-siège, Charles VII commettait l’une de ses erreurs les plus déplorables, l’erreur la plus aveugle et la plus imprévoyante.

Nous allons dire en quoi consista cette erreur. Charles VII, éclairé par l’adversité, avait institué l’armée nationale. Cavalerie, infanterie, artillerie, lui durent, en quelque sorte, l’existence. Mais une lacune de cet édifice laissa la défense du pays imparfaite. Notre marine militaire, issue, comme les marines étrangères, de la marine marchande, naquit seulement au dix-septième siècle. Un seul port, qui fit des prodiges, il est vrai, La Rochelle, reçut, pendant tout ce règne, des encouragements efficaces. L’expédition de 1436, dirigée contre Calais, échoua par l’absence de marine. En 1451, le roi, vainqueur des Anglais en Normandie, implorait les vaisseaux du Castillan pour soumettre la Guyenne. Le secours d’une marine nationale eût épargné à ce roi les terreurs que lui coûta l’occupation des côtes normandes, à peine recouvrées. Elle lui eût épargné le débarquement de Talbot et l’insécurité du royaume, qui dura aussi longtemps que dura la possession de Calais par l’Angleterre.

On a comparé, non sans raison, Jacques Cœur à Colbert. Nous ajouterons au parallèle ce nouveau trait c’est que Jacques Cœur, ainsi que Colbert et deux siècles 305avant Colbert, était l’homme qui devait créer la marine militaire de la France2257.

307Chapitre II (octobre 1453 – juillet 1457)

- Situations respectives du roi de France et du duc de Bourgogne après le recouvrement de la Guyenne.

- Projets de croisade.

- Le vœu du Faisan.

- Tiédeur des princes chrétiens.

- Conduite de Charles VII.

- Ordonnance sur le fait de la justice.

- Mise en défense et administration civile du royaume.

Sauf l’occupation de Calais, Charles VII avait rejeté ses ennemis hors du territoire de la France et les avait refoulés dans leur île. À l’extérieur, il s’était créé partout des alliés. Il avait étendu dans l’État de Gênes et jusqu’en Orient son influence et le bruit de sa renommée. À l’intérieur, il avait fait cesser la guerre civile, créé l’armée, rétabli l’ordre, les finances. Les grands barons avaient été soumis : quelquefois, comme il advint pour le comte d’Armagnac, par la force des armes. Vis-à-vis de presque tous les autres : Lorraine, Bretagne, Foix, Bourbon, etc., des moyens amiables et honnêtes lui concilièrent l’attachement ou l’intérêt de ces princes et les lui avaient ralliés2258.

Mais de toutes ces conquêtes, opérées à l’aide de moyens pacifiques, la plus importante, la plus difficile, comme aussi la plus périlleuse, était celle du duc de Bourgogne.

Philippe le Bon, par son caractère et sa complexion morale, offre une grande analogie avec le roi de France Charles VI. Tous deux aimaient la pompe, le cérémonial, la majesté extérieure de la forme. Ce prestige, que 308le temps et la tradition ajoutent à certaines institutions, les éblouissaient tous deux, par un éclat en quelque sorte superficiel. Leur esprit ne pénétrait pas, comme le faisait celui de Charles VII, ne scrutait pas le fond de ces institutions, pour en examiner la valeur et la solidité. Ainsi l’étiquette des cours, les tournois, les cérémonies chevaleresques furent en grand crédit auprès de Charles VI, aussi bien que de Philippe le Bon. Toutes ces pompes excitèrent, chez ces deux princes, un goût passionné.