Documentation : Vraie Jeanne, II (1894-1896)

La Vraie Jeanne d’Arc, t. II 1894-1896

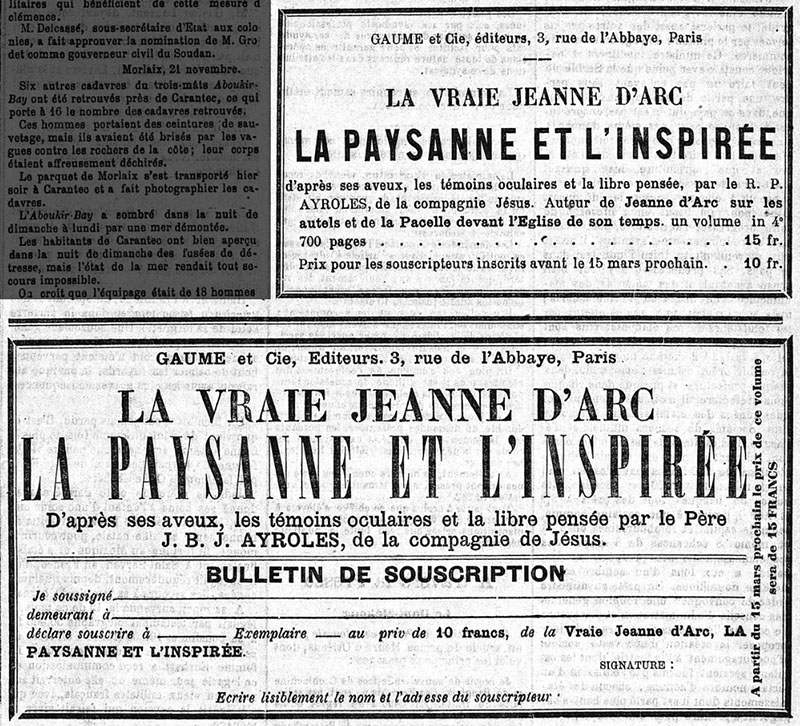

L’Univers 22 novembre 1893

Annonce de la parution prochaine du t. II de la Vraie Jeanne d’Arc : La paysanne et l’inspirée.

Vente par souscription : coût 15 francs, 10 pour ceux qui auront souscrit avant le 15 mars.

Lien : Retronews

Ailleurs :

- Le Monde, 14 avril 1894 : Gallica

La Vérité, 4 décembre 1893

Article sur Jeanne d’Arc et le droit criminel ecclésiastique au moyen âge, par Raboisson.

Lien : Retronews

Un des signes du temps les plus heureux, c’est la grande place que s’est faite récemment, dans la pensée de tous en France, le soutenir de l’héroïne de Domrémy. Nos défaites, nos malheurs sont sans doute pour beaucoup dans cette reconnaissance générale, un peu tardive, envers l’humble fille des champs qui eut la mission divine de délivrer la France opprimée par la domination étrangère ; pour beaucoup aussi une sorte d’espérance instinctive en un secours divin, de l’âme française qui se sent à cette heure en des conjonctures assez analogues à celles où se trouvait la France dans la première moitié du XVe siècle.

[Le sujet est amené sur le procès de condamnation et la manœuvre des rationalistes

qui cherchent à rejeter l’infamie sur l’Église

.]

De nombreux travaux ont été publiés récemment sur cette matière ; après Quicherat, qui eut l’honneur d’être l’initiateur de telles recherches, mais dont l’état d’âme nuisit à l’équité des appréciations et contribua sans doute à l’empêcher de publier les documents dans leur pleine intégrité, sont venues de nombreuses et savantes publications : Ch. de Beaurepaire, l’abbé André du Bois de la Villerabel, de Beaucourt, Marius Sepet, Fabre, Jules Doinel, Lanéry d’Arc, le R. P. Ayroles ont tour à tour publié plus ou moins complètement, plus ou moins exactement le fonds, et de nombreux détails de la préparation et de la conduite de cet important procès de réhabilitation de Jeanne d’Arc. […]

L’Univers 30 janvier 1894

Mention du t. I, de la Vraie Jeanne d’Arc dans l’article rapportant que Jeanne d’Arc a été déclarée vénérable par Léon XIII (27 janvier 1894).

Lien : Retronews

Elle aura des autels, la douce héroïne ! La France chrétienne pourra s’agenouiller devant la vierge intrépide qui la sauva et qui mourut pour elle. La France qui ne sait plus prier ressentira le doux émoi que produisent la parole et l’action inspirées. Tous les cœurs nobles sont enflammés et saluent le gage de l’union qui va s’accomplir dans un élan de patriotisme, de gratitude, d’enthousiasme et d’amour. Gloire à Dieu qui suscita la vierge lorraine ! Reconnaissance à Léon XIII qui lui décerne l’honneur sublime !

Enfin nous échappons aux misères qui nous étouffaient. Nous pouvons nous relever et nous sentir libres, rafraîchis par le souffle qui rajeunit les âmes, nous retrouver enfin, dignes de notre passé et conscients de notre espoir, invoquer, devant les passions brutales ou perfides la justice et la foi triomphantes.

[…]

Dans ces derniers temps, les précieux documents [les traités du XVe siècle en faveur de Jeanne d’Arc, dont la Recollectio de Bréhal] ont été exposés au grand jour, grâce au travail magistral composé par le R. P. Ayroles, de la Compagnie de Jésus. Nous nous abstenons à dessein de mentionner aucun des ouvrages qui ont paru durant l’intervalle : c’est toute une bibliothèque dans laquelle abondent les livres de haute valeur. Les érudits laïques qui ont participé à l’élaboration de cette histoire immense s’appellent Léopold Delisle, Siméon Luce, Lecoy de la Marche, Guillemin, Wallon, Beaucours, Sepet, Bourbon-Lignières, etc.

[…]

La libre-pensée a voulu opposer Jeanne d’Arc à l’Église. Or, précisément, l’héroïne était condamnée par les auteurs de la révolte au sein de l’Église. Une remarque fort intéressante a été faite, entre beaucoup, par le R. P. Ayroles : c’est que les principaux juges prévaricateurs, bourreaux de Jeanne d’Arc, étaient presque en même temps les chefs du brigandage qui se poursuivait dans le pseudo-concile de Bâle, insurgé contre le Pontife suprême. Le Pape et Jeanne d’Arc avaient les mêmes ennemis.

La Vérité 30 janvier 1894

Comtpe-rendu par d’Auteuil, de la 2e édition d’une Étude sur Jeanne d’Arc du comte de Bourbon-Lignières, qui conclut en mentionnant l’analyse des Mémoires par le père Ayroles.

Lien : Retronews

Au moment où s’ouvre, à Rome, le procès de canonisation de Jeanne d’arc on lira, avec un intérêt tout spécial, l’article suivant de nuire savant collaborateur, M. d’Auteuil :

Jeanne d’Arc en face de la science. — En 1874, M. le comte de Bourbon-Lignières avait publié une remarquable Étude sur Jeanne d’Arc et les principaux systèmes qui contestent son inspiration surnaturelle et son orthodoxie. La nouvelle édition qu il vient d’en donner (Paris, Lamulle et Poisson, 1894, in-16) constitue presque un nouvel ouvrage, tant les additions y tiennent de place. C’est que, depuis, la question a fait plus d’un pas. L’opinion des catholiques, qui dès le premier jour ont cru à l’inspiration divine la Pucelle, a gagné en profondeur et en étendue. Les systèmes contraires, depuis celui d’Henri Martin, qui a voulu faire de notre héroïne nationale une héritière de Velléda, jusqu’à celui de Siméon Luce, qui a prétendu expliquer sa mission par des influences ambiantes et des causes d’ordre secondaire, sont allés jusqu’à l’absurde et sont, par suite, tombés dans le discrédit. Un seul reste encore debout. Les phénomènes de l’hypnotisme ont ouvert une nouvelle voie à la libre-pensée : elle s’y est précipitée tête baissée, sans prévoir à quelles impossibilités, à quelles infranchissables barrières elle allait se heurter de ce côté. […] M. de Bourbon-Lignières a senti qu’il fallait porter la butte sur ce terrain.

[Suit un long développement sur plusieurs colonnes.]

À l’appendice de son livre, M. de Bourbon-Lignières a encore ajouté quelques notes d’un haut intérêt. Telle est son analyse des mémoires consultatifs émanés des théologiens qui furent consultés lors du procès de réhabilitation, entrepris par la cour de Rome à la requête de la famille de la Pucelle, mémoires publiés récemment par M. Lanéry d’Arc, et dont j’ai parlé ici même au moment de leur apparition. Il eût pu utiliser également l’important travail exécuté à l’aide des mêmes documents par le R. P. Ayroles, et qui, bien qu’inachevé, jette déjà une vive lumière sur les causes et les auteurs de la condamnation de l’héroïne. Mais, sans avoir besoin d’aucun auxiliaire, il a pu réfuter une fois de plus la thèse audacieuse de ceux qui rejettent sur l’Église la prévarication du tribunal de Rouen, constitué en dehors des règles canoniques et de celles de la justice la plus élémentaire. La politique anglaise a seule voué Jeanne d’Arc au supplice : l’Église l’a réhabilitée, en attendant qu’elle lui rende un hommage plus significatif encore.

D’Auteuil.

L’Univers 4 février 1894

Le journal publie une lettre pastorale de Mgr Coullié, successeur de Dupanloup (depuis 1893 archevêque de Lyon), qui annonce le décret de Léon XIII déclarant Jeanne vénérable et l’introduction de sa cause de béatification. Il cite les ouvrages du père Ayroles et des pères Belon (et Balme, sur la Recollectio de Jean Bréhal), comme réponses victorieuses aux objections du procès devant la Congrégation des rites.

Lien : Retronews

Mgr Coullié, archevêque de Lyon, publie une lettre pastorale, contenant la lettre suivante que Sa Grandeur a reçue de Rome :

Rome, le 27 janvier, 1894.

Monseigneur,

Je me hâte et suis en même temps très heureux d’annoncer à Votre Grandeur que ce matin a eu lieu la Congrégation des Rites sur l’introduction de la cause de la servante de Dieu Jeanne d’Arc ; que la résolution a été favorable, et que le Saint-Père, à qui j’ai eu l’honneur de la soumettre immédiatement, a daigné l’approuver. La cause est introduite, et Jeanne d’Arc a le titre de vénérable.

Le danger que peut courir maintenant cette belle cause c’est le culte qu’il n’est pas permis de prêter à la vénérable. Que NN. SS. les évêques de France tâchent d’empêcher tout signe de ce culte, et même de faire disparaître tout ce qui existe déjà contrairement aux règles du Saint-Siège. Ne le faisant pas, on arrêterait la marche de la cause.

Veuillez agréer, Monseigneur, la nouvelle assurance de mes sentiments respectueusement dévoués.

✝ J. Card. Aloisi Masella,

Préfet de la Sacrée Congrégation des Rites.

Monseigneur ajoute :

Il nous est impossible de contenir la joie qui remplit notre âme à cette nouvelle : La cause de notre Jeanne d’Arc est introduite !

Dieu soit mille fois remercié !

Oui tout d’abord, au Roi immortel des siècles, admirable dans ses saints, gloire, honneur, bénédiction !

À Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui aime les Francs, notre adoration et notre amour !

À Léon XIII, notre Père bien aimé, l’hommage de notre filiale et profonde gratitude !

Héritier de Mgr Dupanloup de vénérée mémoire, nous avions reçu avec un respect particulier ce legs du procès de Jeanne d’Arc, et, nous pouvons l’avouer simplement, notre vie se passait dans la douce compagnie de cette admirable enfant ; mais, parmi les incidents qui composent l’histoire de ces vingt ans, nous n’avions jamais oublié l’audience du 9 décembre 1885, dans laquelle le Pape voulut nous lire lui-même, avant de nous la remettre, une lettre destinée aux fidèles de notre diocèse d’Orléans. Arrivé à la dernière phrase, Léon XIII s’arrêta pour nous la faire remarquer :

J’espère, nous dit-il, que l’on reconnaîtra dans ces lignes la cause de Jeanne d’Arc :

Ultro autem vobis ominamur ut Deus Ipse communibus votis vestris, quæ ad gloriam totius Galliæ atque ad præcipuum urbis Aurelianensis decus spectant, benignus annuat. — La bonté de Dieu, nous vous en exprimons de tout cœur l’augure, exaucera ces vœux que vous faites de concert, ces vœux qui importent à la gloire de la France entière, et spécialement à l’honneur de la cité d’Orléans.

Nous emportions de cette audience ce bon augure. Il fallait sans doute respecter la sage lenteur de l’Église qui, dans les causes de béatification, comme dans tous ses actes, apporte à ses décisions l’étude la plus approfondie et la maturité la plus parfaite. Mais rien ne fut négligé de notre côté pour atteindre le but que nous avions en vue. Les prières succédèrent aux prières ; les travaux considérables destinés à éclairer de leur vrai jour tous les détails de la vie de Jeanne d’Arc furent entrepris*.

* La reconnaissance nous fait un devoir de nommer ici MM. Colin, Boucher de Molandon, Desnoyers, Cochard, Herluison, Jarry, qui sont demeurés si longtemps les gardiens vigilants de la vérité sur Jeanne d’Arc et les défenseurs de sa vertu…

La Providence elle-même se montrait favorable en maintes circonstances, et préparait par son action souveraine et délicate la décision que nous appelions de tous nos vœux. À peine si quelques détails, présentés habituellement d’une manière inexacte, pouvaient fournir matière aux objections recherchées par le promoteur de la foi. Et Mgr le promoteur lui-même, après avoir étudié avec soin la question, aimait à nous redire cette parole :

In hac nobilissima causa ut promotor fidei vincere cupio, sed magis virici desidero. — Dans cette cause, noble entre toutes, je cherche sans doute à vaincre comme promoteur de la foi, mais je désire plus encore être vaincu.

Depuis vingt ans surtout, Jeanne d’Arc, mise en relief par les panégyriques de nos orateurs les plus éminents, et en particulier par la parole éloquente de Mgr Dupanloup, apparaissait dans la vérité de sa mission, dans la sincérité de sa foi, dans l’éclat de sa sainteté. Les contradictions elles-mêmes ont servi à sa gloire, en provoquant des réponses victorieuses (ouvrages du P. Ayroles, du P. Belon).

Enfin, il faut bien que nous le reconnaissions, Léon XIII, dans son amour indomptable pour la nation Fille aînée de l’Église, a vu le triomphe de Jeanne comme une gloire nouvelle pour notre France. Avec sa puissance incontestée, le Pape déchire aujourd’hui les nuages qui obscurcissent l’horizon et fait briller sur nous, à la fin de ce siècle tourmenté, le rayon de la plus douce espérance.

Ô Très Saint Père ! vous avez bien jugé les cœurs de vos enfants de France. Les tempêtes morales qui se succèdent parmi nous n’ont pas brisé les fibres de la vraie foi et du patriotisme. Nous sommes toujours les fils de Clovis par le baptême et les descendants de ce roi des Francs par la vaillance. Vous nous dites tout cela par votre autorité suprême, en nous offrant comme modèle Jeanne la fille de Dieu, Jeanne la libératrice de la France. Vous avez jugé les justices (Ps. LXXIV, 3.) des hommes et vengé la Sainte Église. Saint Père, vous nous avez vaincus par amour. En France tout est vôtre !

L’heure viendra, N. T. C. F., où nous vous appellerons au pied des autels pour offrir à Dieu de solennelles actions de grâces à l’occasion de cette grande et bonne nouvelle. Nous ne voulons aujourd’hui que vous faire partager notre émotion et notre confiance.

Orléans, cité fidèle, tressaille de joie ; prépare les fêtes de ta délivrance et qu’elles soient dignes de ta reconnaissance séculaire !

Conserve surtout le trésor que Jeanne t’a confié, l’union parfaite qui donne à tes solennités tant d’éclat et nous offre le beau et consolant spectacle d’une vraie fête nationale.

Que de tes murs, comme du cœur de la France, cette union, semblable à un sang rajeuni, se répande dans nos villes et nos campagnes, et rende à notre cher pays, avec la force morale, la paix et la prospérité !

Il nous est particulièrement doux de saluer, au milieu de cette joie et de ces espérances, l’élu de Dieu qui doit perpétuer dans le diocèse que nous avons tant aimé, avec le souvenir de sa libératrice, les traditions de la foi et du patriotisme chrétien (Mgr Touchet, vicaire capitulaire de Besançon, nommé évêque d’Orléans).

Vallées de la Meuse, collines du bois Chenu, enfants de Domrémy, bénissez le Seigneur ! Habitants de Vaucouleurs, ce n’est plus une armure que Jeanne vous demande : préparez par vos prières l’achèvement de son triomphe.

Reims, voilà le prélude des fêtes que tu prépares à la France ; c’est à la suite de Jeanne vénérable et sous les plis de son étendard que nous irons bientôt renouveler sur les fonts de Saint-Remi les promesses du baptême national.

Rouen ! Dieu répond aux accents de tes vœux. Et la Sainte Église récompense la zèle de ton illustre pontife et de tes enfants !

La France entière peut se lever pour faire entendre les accents de l’action de grâces, en attendant le jour où il lui sera donné d’acclamer celle qui a été la joie ; la gloire et l’honneur de son peuple, car il est vrai de le dire et de le chanter : Non fecit taliter omni nationi ! — Ce n’est pas à toutes les nations que Dieu a fait de telles faveurs ! (Ps. CXLVII, 20.) Ce n’est pas l’exagération d’un enthousiasme national, qui nous inspire ce cri, c’est là vérité de l’histoire ! c’est la vérité de l’amour de Dieu pour les Francs : Gesta Dei per Francos.

Da pacem, Domine, in diebus nostris : Au souvenir de Jeanne, votre messagère, donnez-nous la paix ; inspirez l’entente, et la conciliation, fondées sur le respect des lois de Dieu et des devoirs de la conscience.

Avec votre fidèle servante nous désavouons toutes les intentions que l’on nous prête et nous déclarons calomnieuses les pensées que l’on nous attribue. Nous demandons la liberté de notre foi, le respect des consciences, les immunités de la Sainte Église, parce que, éclairés par les leçons de l’histoire aussi bien que par les convictions de nos cœurs, nous savons que si Dieu ne bâtit pas lui-même la maison, ceux qui cherchent à l’édifier travaillent en vain ; si Dieu ne garde pas la cité, la vigilance de ses gardiens sera trompée (Ps. CXXVI, 1). Recevez, nos très chers frères, ces déclarations sincères ; nous les confions à vos âmes et nous vous laissons, comme un rayon d’espoir, ce cri d’un évêque et d’un Français : — Par Jeanne d’Arc vénérable, tout pour Dieu et pour la France ! Pro Deo et Patria !

Nous lisons dans la Semaine de Saint-Dié :

La nouvelle du décret qui déclare Jeanne d’Arc vénérable est arrivée par dépêche dimanche dernier à MM. les vicaires généraux. La joie qu’elle a causée s’est répandue aussitôt dans toute la ville. En l’absence de Monseigneur, parti pour Chartres la semaine précédente et rentré seulement hier à Saint-Dié, M. Legros, archidiacre de Saint-Dié, s’est empressé de faire sonner, le lundi à midi, les cloches de la cathédrale et de Saint-Martin. L’exemple a été imité le jour même au séminaire, dans les chapelles de la ville, et jusque dans plusieurs paroisses voisines.

La Semaine publie en outre une éloquente lettre pastorale, par laquelle Mgr Foucault prescrit, pour demain, un salut solennel d’actions de grâces.

Études février 1894

Contribution du père Ayroles : Jeanne d’Arc a-t-elle été brûlée ?

Il s’agit de la réfutation du premier chapitre du livre : Jeanne d’Arc et la pays d’Évreux (Évreux, 1893, 383 p.), de l’abbé de La Balle, curé de La Croix-Saint-Leufroy (Eure), qui soutient la thèse que Jeanne échappa au bûcher pour réapparaître sous le nom de Jeanne des Armoises.

Source : Études religieuses, tome 61 : 15 février 1894, p. 336-343.

Liens : Google

Ouvrage du père Pierre-Émile de La Balle : Jeanne d’Arc et la pays d’Évreux (Évreux, 1893, 383 p.).

Liens : Google

[Texte publié dans les Écrits du père Ayroles.]

Messager du Cœur de Jésus février 1894

Présentation par l’éditeur du tome II de la Vraie Jeanne d’Arc à paraître.

Note. — Le texte est antérieur à l’introduction de la cause (27 janvier 1894), car il se conclut par un appel à la prière en préparation de cette introduction, en reprenant la prière de Mgr Coullié (3 décembre 1893).

Source : Messager du Cœur de Jésus, tome 65 (janvier-juin 1894), bulletin de février 1894, p. 238-242.

Lien : Google

VII. La Vraie Jeanne d’Arc, La Paysanne et l’Inspirée, d’après ses aveux, les témoins oculaires et la libre-pensée, par le Père J.-B.-J. Ayroles, S. J.

L’auteur de Jeanne d’Arc sur les Autels et de la Pucelle devant l’Église de son temps est bien connu de nos lecteurs. Le Messager a rendu compte jadis de ces deux beaux ouvrages, et il est heureux d’annoncer la prochaine apparition d’un troisième volume, destiné à nous faire de plus en plus connaître la vraie Jeanne d’Arc. Écoutons l’éditeur s’expliquant lui-même sur le but que l’auteur poursuit et le plan qu’il veut réaliser, s’il plaît à Dieu.

I

Le doyen des Cardinaux français, Son Ém. le Cardinal Desprez, a daigné écrire les lignes suivantes à l’auteur de la Pucelle devant l’Église de son temps :

À tout prix, il faut arracher notre admirable Jeanne d’Arc au rationalisme et à la libre-pensée ; il faut montrer en elle la Vierge divinement envoyée à la France pour la préserver de la ruine, et conserver à la défense de la foi la nation appelée si justement la Fille aînée de l’Église.

[Vraie Jeanne d’Arc, t. II, p. XII.]

Des paroles si expressives et tombées de si haut disent assez quel intérêt de premier ordre s’attache à l’histoire de Jeanne d’Arc.

Le volume déjà publié sous le titre de la Pucelle devant l’Église de son temps a fait connaître, avec une ampleur remarquée et louée de bien de manières, ce qu’avait dit et pensé de la Pucelle, non pas un parti antinational et schismatique se targuant d’être l’Église, mais la véritable Église de Jésus-Christ, bâtie sur Pierre.

Celui intitulé la Paysanne et l’Inspirée présentera Jeanne depuis sa naissance jusqu’à son entrée en scène, à Chinon. Ce sont les origines de la mission, les dix-sept premières années de la céleste envoyée, le lever silencieux de l’astre dans le coin le plus reculé de la France, par la plus sombre des nuits qu’eût encore traversées notre pays.

Sera-t-il donné de décrire sur le même plan et avec semblable étendue le midi et le couchant de l’astre sauveur ? C’est sans doute avant tout le secret de Celui qui mesure la vie et fait les jours ; mais c’est aussi le secret de ceux qui veulent connaître et faire connaître la Pucelle telle que Dieu la fit. Leur concours est nécessaire. Il doit suppléer celui que des publications similaires trouvent dans les pouvoirs publics, qui les encouragent, tant par des allocations directes que par des souscriptions imposées, d’office, aux établissements placés sous leur dépendance. On sait bien que semblable appui n’est pas pour les tenants du surnaturel.

Ceux qui, avec l’Éminent Archevêque de Toulouse, penseront qu’avant tout il faut arracher la Pucelle au rationalisme et à la libre-pensée, voudront collaborer avec l’auteur et l’éditeur. On a fort justement loué la magnifique exécution typographique de la Pucelle devant l’Église de son temps. Ce sera celle de la Paysanne et l’Inspirée, de la Libératrice et de la Martyre, s’il est permis de continuer l’œuvre. (Les volumes, cotés 15 francs en librairie, sont livrés pour 10 francs aux souscripteurs. On peut ne souscrire qu’au présent volume ; par lui-même, il formera un tout, comme le fait le précédent et le feront les suivants.)

II

Ajoutons à cette annonce un mot relatif à la canonisation de Jeanne d’Arc. Aucun de nos lecteurs n’ignore que le procès canonique pour introduire en Cour de Rome cette cause de béatification est en pleine voie d’exécution.

Or, à la date du 3 décembre 1893, Mgr l’Archevêque de Lyon adressait aux nombreuses Communautés religieuses de son diocèse une lettre, aussi pieuse que patriotique, pour réclamer le secours de leurs prières et de leurs communions en faveur de la béatification de Jeanne d’Arc.

Cette cause, assurément, intéresse la France entière. Tous nos Associés seront donc heureux de prendre pour eux-mêmes les paternelles invitations du Primat des Gaules ; car, Apôtres de la Prière, ils sont, eux aussi, dans l’armée de la sainte Église, des bataillons d’élite, pour les luttes pacifiques

de la foi et de la religion. Voici la principale partie de la lettre épiscopale aux Communautés religieuses du diocèse de Lyon :

Nous venons, Nos chères filles, faire appel à votre amour pour la sainte Église et pour la France, en donnant à vos prières une intention qui intéresse ces grandes causes. Dans quelques jours, le procès de la béatification de Jeanne d’Arc doit être introduit auprès de la Sacrée Congrégation des Rites.

Vous savez avec quelle sagesse et quelle discrétion la sainte Église traite la question de la canonisation de ses enfants. Si nous devons respecter cette discrétion, il nous est permis de prier. Vos cœurs de Françaises comprennent l’importance de la cause de Jeanne d’Arc et entrevoient les bienfaits admirables et nombreux que notre chère patrie peut recueillir de son succès. C’est l’union de toutes les âmes, c’est le réveil du patriotisme chrétien élevé à la hauteur du sacrifice et du martyre. C’est une nouvelle et puissante protection donnée à la France de Clotilde, de Charlemagne et de saint Louis.

Dans cette attente, Nos très chères filles, il appartient aux âmes vraiment chrétiennes et françaises, et surtout aux âmes religieuses, d’élever vers le ciel les supplications les plus ardentes. Ce pouvoir de la prière, il vous est conféré d’une manière toute particulière, et grâce à votre vocation vous lui donnez pour ainsi dire un nouvel appui et son complément par la pénitence, par le dévouement à vos œuvres et par l’obéissance fidèle à vos constitutions.

Vous êtes dans l’armée de la sainte Église des bataillons d’élite ; c’est à ce titre que je vous appelle à cette lutte pacifique. Quelle joie pour notre France, le jour où Jeanne la Pucelle d’Orléans recevra de l’Église, par la voix de son bien aimé Pontife, le titre de Vénérable ! Ce sera l’aurore du grand jour où la gloire de la bienheureuse et l’auréole de la sainte nous permettront de la regarder comme la patronne de notre patrie, jour de miséricorde et d’espérance que nous appelons de tous nos vœux.

À ces causes, Nos chères filles, à partir du jour de la réception de cette lettre, on récitera dans toutes les Communautés religieuses du diocèse, à l’heure la plus convenable, les prières suivantes :

Une fois Notre Père et Je vous salue Marie, avec les invocations :

Saint Michel, priez pour nous ;

Sainte Marguerite, priez pour nous ;

Sainte Catherine, priez pour nous.

Ces prières seront continuées jusqu’au jour où il nous sera donné de connaître le résultat du procès.

Nous exhortons Nos chères filles à offrir quelques communions à la même intention.

Voilà nos vœux, Nos chères filles ; Nous les offrons au Cœur sacré de Jésus, à Notre-Dame de Fourvière, aux saints patrons de vos familles religieuses. Nous demandons aussi à votre piété filiale un souvenir dans vos prières. En retour, Nous sommes heureux d’appeler sur toutes vos chères Communautés les plus abondantes bénédictions de Dieu.

✝ Pierre,

Archevêque de Lyon et de Vienne.

L’Univers 4 mars 1894

Lettre du père Ayroles en réponse au discours de M. Valès, professeur agrégé d’histoire à Nancy. Ce dernier conteste le décret d’introduction de la cause de béatification de Jeanne d’Arc, qui impute aux mêmes individus la responsabilité du procès de Jeanne à Rouen et du concile de Bâle.

Ayroles démontre, documents à l’appui, que l’Université de Paris était bien l’âme des deux brigandages, dont elle fournit et la doctrine et les effectifs. Il conclut :

L’expression du décret disant que les principaux tortionnaires de Rouen ont pris part au concile de Bâle serait plutôt au-dessous de la réalité. On peut dire qu’ils en sont les auteurs.

Lien : Retronews

Rouen et Bâle

Un professeur agrégé de Nancy, M. Valès, a cru pouvoir relever une erreur historique dans le décret relatif à la cause de Jeanne d’Arc. Il a mis en opposition le passage qui concerne la mort de l’héroïne et celui qui se rapporte au conciliabule de Bâle. Le professeur soutient qu’on ne peut dire que les bourreaux de Jeanne aient été les meneurs de l’autre brigandage, le concile s’étant ouvert, le 22 juillet 1431, soit deux mois après le crime de Rouen et n’étant devenu schismatique qu’à partir de 1437.

M. Valès s’est trompé sur les dates et sur d’autres points. Nous recevons à ce sujet la lettre suivante qui intéressera nos lecteurs et que M. le professeur de Nancy lui-même jugera digne d’attention :

Le décret ne pouvait pas faire l’histoire du conciliabule de Bâle ; mais il devait indiquer, ainsi qu’il l’a fait, la part prise par les principaux tortionnaires de Rouen à la longue bacchanale ecclésiastique ; et rien n’est plus vrai.

L’Université de Paris est au commencement, au milieu et à la fin du brigandage de Rouen ; elle est au commencement, au milieu et à la fin du brigandage de Bâle. Les faux principes émis à Rouen et à Bâle sont les mêmes. Bien plus, ceux qui sont l’âme du prétendu procès de Rouen, Courcelles, Beaupère, Érard, sont l’âme de la schismatique assemblée. Si Eugène IV n’a pas été abandonné au bras séculier comme Jeanne, c’est faute d’exécuteur. La sentence a bien été prononcée ; et bien des imputations sont identiques.

Le procès de Rouen s’ouvre le 21 février. L’ouverture du concile de Bâle était fixée au 3 mars ; il ne s’y trouva que l’abbé de Vézelay, qui se donna le ridicule de gourmander l’univers catholique devant le chapitre de la ville. Mais pourquoi les député de l’Université de Paris, alors vraiment enragée de substituer a l’autorité du Pape celle des clercs et gens en ce connaissant, — c’est-à-dire son autorité à elle, — pourquoi ses députés ne s’y trouvaient-ils pas ? Que M. le professeur d’histoire ouvre le cinquième volume du double procès par Quicherat à la paire 198, il y lira la pièce attestant que Beaupère, en dessus de ses journées de présence à Rouen, payées 20 sous par jour, a reçu 30 livres tournois, en dédommagement des frais inutiles que lui causaient trois chevaux dont il s’était monté pour aller à Bâle. Aussi quitta-t-il Rouen deux jours avant le supplice pour prendre le chemin du concile.

En réalité depuis plusieurs années, et spécialement pendant la captivité et le procès de Rouen, l’Université de Paris faisait déjà le conciliabule de Bâle, en ce sens qu’elle se donnait, selon l’expression de son historien, des mouvements infinis pour triompher de l’indifférence du reste de la catholicité, et y attirer des délibérants, en ce sens qu’elle formulait, appliquait — non seulement à la Pucelle, mais dans son sein, — les doctrines subversives qu’elle voulait faire triompher dans la schismatique assemblée. C’est ainsi qu’en mars 1430, le dominicain Jean Sarrazin, à l’instigation du recteur Guillaume Érard, le faux prêcheur du cimetière de Saint-Ouen, était condamné à une amende honorable pour avoir soutenu la doctrine catholique. Il était contraint de professer la soumission à toutes les ordinations, dispositions, déterminations de l’Université. Cujus ordinatione, dispostione et omnimodo determinationi me submisi et submetto.

N’était-ce pas là revendiquer la suprême autorité dans l’Église ?

Ce sont les doctrines qu’elle essaya d’imposer dans leur plus grande ampleur à Bâle, dépouillant le Pape non seulement du suprême pouvoir doctrinal et législatif ; mais encore exécutif, lui défendant de créer des cardinaux, allant jusqu’à nommer les gouverneurs du Comtat-Venaissin.

M. l’agrégé dit que le concile n’est devenu schismatique qu’en 1437. C’est une erreur. Il était dissous dès 1432 par Eugène IV qui le transférait à Bologne aux cris de fureur de l’Université. L’assemblée qui, dans son immense majorité, fut toujours composée de clercs du second ordre, refusa d’obéir. En 1434, Sigismond obtenait du Pape une prorogation ; mais les décrets faits par semblable assemblée ne devenaient pas pour cela conciliaires ; ils étaient entachés de schisme et d’hérésie par leur teneur même. Non seulement ils ne furent pas approuvés par celui qui a reçu la mission de définir la foi, mais bien annulés, cassés ; et par la bulle Moyses en date de la veille des nones de septembre 1439, avec l’approbation de l’Église d’Orient et d’Occident réunie autour de lui, Eugène IV prononçait ce que l’on doit penser de l’assemblée de Bâle. C’est un ramassis de clercs qui n’étaient pas la plupart dans les ordres sacrés, ignorants, vagabonds, échappés de prison, en révolte contre leurs supérieurs, assemblée infernale. Ut ad illud Basileense Latrocinium totius orbis dæmonia confugisse videantur. (Acta conciliorum du P. Hardouin, t. IX, col. 1004, etc.) La Constitution est loin de porter seulement sur les deux dernières années ; elle porte sur l’ensemble des actes de la néfaste assemblée.

Or, il faut le répéter, d’une part les historiens panégyristes de l’Université, Crevier, du Boulay, revendiquent pour la corporation l’honneur d’avoir été l’âme de l’assemblée de Bâle ; de l’autre, Quicherat, lui-même, avoue ce qui est patent par les actes, que la première idée de faire succomber Jeanne dans un procès en matière de foi se produisit d’abord dans les conciliabules de l’Université et que le gouvernement anglais n’eut qu’à laisser faire, ou si l’on veut, à exécuter les mesures qu’elle conseillait. Elle couvre tout de son autorité ; elle avoue aller contre le sentiment die l’Église tout entière, puisqu’elle écrit que Jeanne a infecté de son virus le bercail jusqu’alors très fidèle de presque tout l’Occident : Per cujus latissime dispersum virus, ovile christianissimum totius fere Occidentalis orbis infectum manifestatum. (Procès, t. I, p. 407).

Que faisait-elle en cela, sinon professer et appliquer à la Pucelle les doctrines qu’elle allait quelques mois après s’efforcer d’ériger en dogme de foi à Bâle, et appliquer, à Eugène IV ?

L’expression du décret disant que les principaux tortionnaires de Rouen ont pris part au concile de Bâle serait plutôt au-dessous de la réalité. On peut dire qu’ils en sont les auteurs. Quicherat ne dit-il pas que Courcelles fut le bras droit de Cauchon, et un peu plus loin qu’il est le père des libertés gallicanes, qu’il les dicta l’une après l’autre à l’assemblée de Bâle ? Cette dernière assertion est presque la traduction de ces mots de l’un des historiens de l’Église, de Sponde, appelant Courcelles

le principal artisan des décrets de Bâle: Decretorum Basileensium præcipuus fabricator.

En voilà bien assez pour réduire à néant les arguties de M. l’agrégé d’histoire. Ceux qui voudront de plus longs développements les trouveront dans le second livre de la Pucelle devant l’Église de son temps : Les pseudo-théologiens, ennemis de Jeanne, ennemis de la papauté

, par le P. Ayroles, chez Gaume.

L’Univers 11 mars 1894

Compte-rendu de la Paysanne et l’inspirée (Vraie Jeanne d’Arc, t. II), par le journaliste Eugène Tavernier.

Le critique s’arrête sur quelques points traité par le père Ayroles : état de la France et de la Chrétienté à la venue de Jeanne, sa nationalité, le parallèle avec la passion du Christ. Puis il se réjouit que le père ait démoli les démentes théories des libres-penseurs pour nier le surnaturel de cette épopée chrétienne

:

L’œuvre de réfutation était nécessaire. Le R. P. Ayroles a su l’accomplir supérieurement ; il aura contribué beaucoup à détourner de cette noble figure, aujourd’hui rayonnante, le souffle empoisonné de l’incrédulité.

Lien : Retronews

Il n’y a point de personnage historique dont le rôle et le caractère soient indiqués par des documents aussi nombreux que ceux qui concernent Jeanne d’Arc. Cette assertion, qui aurait paru fantaisiste à la première moitié de notre siècle, est aujourd’hui une éclatante vérité. La preuve en est faite avec une précision et une abondance prodigieuse par le R. P. Ayroles. Elle va continuer de se développer. Ainsi le savant jésuite aura élevé à la mémoire de la Libératrice un magnifique monument littéraire, pendant que le zèle de nos évêques prépare la glorification de la Pucelle par des édifices de marbre et d’or. Un nouvel ouvrage vient de paraître, non moins important que celui dont nous parlions en annonçant l’espérance donnée à notre pays de voir resplendir sur les autels ce nom de gloire, ce délicieux visage de sainteté, qui jadis proclamèrent et maintenant symbolisent la mission providentielle de la France. Après avoir écrit la Pucelle devant l’Église de son temps, le R. P. Ayroles étudie spécialement deux aspects de la physionomie de l’héroïne : la Paysanne et l’Inspirée. Comme les volumes précédents, celui-ci est de grand format. La matière de plusieurs autres est rassemblée ! On les lira tous avec la surprise de trouver tant d’attrait à une œuvre majestueuse.

L’état horrible de la chrétienté, de la France et de la Lorraine pendant les années obscures de la Pucelle doit être exposé pour que l’on connaisse vraiment les faits extraordinaires qui vont s’accomplir. Dieu a voulu soumettre à d’incroyables épreuves son Église, qui s’est vue déchirée par les compétitions de trois Papes ! Le pouvoir civil profite de ces troubles pour empiéter sur la puissance religieuse. À la faveur du grand schisme, Jean Huss a répandu l’hérésie et le massacre. Les passions brutales et perfides ont triomphé. Il semble que le droit soit aboli. La France est au comble de la misère : le conflit politique des Armagnacs et des Bourguignons a engendré la guerre nationale qui détruit tout ; on ne vit plus, on ne laboure plus que sous la protection des armes. L’éminent historien, résumant les récits de l’époque, mentionne de nombreux traits de ce genre :

On ne cultivait alors la terre que dans les alentours des villes ou le voisinage des lieux fortifiés et des châteaux, à la distance seulement où, du haut d’une tour ou d’un poste d’observation, le regard d’une sentinelle pouvait voir l’arrivée des bandes pillardes. Le tintement d’une cloche, un cor de chasse, tout autre son servait de signal pour avertir les vignerons et les laboureurs de chercher un abri dans des lieux sûrs. Dans bien des endroits le signal d’alarme se fit si souvent entendre, qu’aussitôt donné les bœufs et les bêtes de somme, libres de la charrue, se précipitaient spontanément, par effroi et sans guide, dans des lieux de sûreté. [La Vraie Jeanne d’Arc, t. II, p. 58-59.]

Même les provinces qui avaient le moins souffert étaient troublées profondément. Cette peinture des ravages qu’avaient multipliés la guerre civile, la guerre étrangère, toutes les fureurs, est tracée avec une netteté saisissante.

Jeanne vient au monde l’année même où les deux factions rivales se disputent l’appui de l’étranger et livrent le sol de la France à l’Angleterre. La nationalité de l’héroïne a donné lieu, on le sait, à des contestations où se dépense encore la science des feudistes. Le R. P. Ayroles ne pouvait rien négliger de cette affaire où s’enchevêtrent toutes les doctrines de la jurisprudence féodale. La base d’argumentation adoptée par l’auteur, c’est, la formule que Jeanne elle-même approuva :

Jeanne est née à Domrémy-sur-Meuse, au diocèse de Toul, dans le bailliage de Chaumont, dans la prévôté de Monteclere et d’Andelot. [La Vraie Jeanne d’Arc, t. II, p. 111.]

La Libératrice serait donc née dans la partie de la Champagne qui, d’après la carte dressée par Courtalon au XVIIIe siècle, s’appelait Champagne-Lorraine. Ce n’est pas à dire que le prestige uni au nom de bonne Lorraine soit exposé à se voiler. Le R. P. Ayroles a soin d’énumérer toutes les raisons qui, en dehors du point de vue administratif ou politique, consacrent la légitimité du titre sous lequel Jeanne a conquis sa gloire. Comme le remarque le savant jésuite, les liens religieux avaient, à cette époque, une importance de premier ordre. Saint Louis aimait à signer, Louis de Poissy, en souvenir du lieu de son baptême. Jeanne est toujours et d’abord attachée à l’église près de laquelle elle avait grandi et qui relevait du diocèse de Toul. Cette dernière ville, dit le R. P. Ayroles, était un centre bien autrement vivant que Chaumont, Langres ou Vaucouleurs. Assurément Toul était Lorrain et, ainsi qu’il le fait observer

le siège épiscopal communiquait quelque chose de lorrain à tous ceux sur lesquels s’étendait la juridiction du prince-évêque. [La Vraie Jeanne d’Arc, t. II, p. 276.]

Enfin le père de Jeanne, ayant épousé une Barroise et créé une famille destinée à vivre dans le pays d’adoption, avait cessé d’appartenir à la Champagne, proprement dite.

Une étude comparative des déclarations de la Pucelle durant l’épouvantable procès de Rouen, fournit en abondance des détails qui ajoutent à la netteté de la physionomie. Son caractère charmant et sa puissance extraordinaire apparaissent dans les réponses toutes simples, enjouées, merveilleusement adroites par lesquelles elle déconcerte la fourberie et la méchanceté de ses bourreaux. Paysanne elle l’est, selon ce que cette expression indique de naturel, de candeur, de vigueur aussi ; inspirée, elle l’est jusqu’au dernier moment, ayant, dans son ignorance, triomphé des arguties perfides et féroces ; surmonté, dans sa faiblesse, toutes les violences ; intrépide contre les hommes ; invincible par sa foi en Dieu. À chaque moment de ce drame retentit le cri de l’inspiration :

Plutôt que d’être venue en France sans le congé de Dieu, j’aimerais mieux avoir tous mes membres tirés à quatre chevaux… Tout ce que j’ai fait, tout ce que j’ai fait de bien, c’est par le commandement des voix que je l’ai fait. [La Vraie Jeanne d’Arc, t. II, p. 165.]

Il est une comparaison à laquelle le R. P. Ayroles revient plusieurs fois et qui, en effet, par moments, s’impose d’une manière étonnante : ces scènes ne rappellent-elles pas celles qui se sont passées lorsque Jésus était devant les pharisiens ? Il y a des expressions qui ont l’accent de l’Évangile.

Après la puissance de l’inspiration, manifestée dans cette histoire, rien peut-être n’est plus étonnant que l’abondance des preuves d’ordre rationnel. On l’a déjà dit, on doit le répéter à l’exemple de l’éminent écrivain dont on admire la science, le talent et le zèle. Outre les énormes dossiers qui font connaître le procès en partie double, nous avons les lettres écrites par des contemporains tels que Perceval de Boulainvilliers, conseiller et chambellan de Charles VII, sénéchal du Berry et par Alain Chartier, secrétaire du même prince. Bien plus encore, ce qui ne s’est rencontré pour aucun personnage : toute l’histoire de la famille de la Pucelle et les dépositions de trente-quatre témoins qui avaient connu Jeanne avant l’accomplissement de ses terribles et glorieuses destinées. Pendant que les commissaires pontificaux poursuivaient l’enquête à Rouen, à Orléans, à Paris, des délégués se rendaient sur les lieux où était née l’héroïne, où le souvenir de son enfance et de sa jeunesse demeurait pur et charmant ; où restaient encore des hommes qui l’avaient accompagnée de Domrémy à Chinon. Ceux-ci avaient obéi à l’ascendant de la jeune paysanne, qui se disait chargée de vaincre les Anglais, et ils s’étaient groupés pour former une escorte. Oui, en 1445 [1456], Jean de Novilonpont [Nouillonpont], dit de Metz, homme noble, et Bertrand de Poulengy racontaient, sous la foi du serment, les affirmations de Jeanne ; comment s’était organisée la petite troupe qui se rendit près du roi de France, comment s’accomplit ce mémorable voyage de onze jours, exécuté surtout pendant la nuit.

L’autorité historique de l’épopée chrétienne est si grande, que la libre-pensée n’a pu songer à nier les faits. Quelques écrivains se sont appliques à les dénaturer, au prix du dernier abaissement. On ne doit pas mêler Quicherat à la flétrissure que les autres ont encourue ; et pourtant, à quelle obstination lamentable le savant a-t-il cédé en lui, chaque fois que la puissance surnaturelle apparaissait ! Les procédés fantastiques, de M. Siméon Luce ont, fourni au R. P. Ayroles la matière d’une réfutation qui est faite de main de maître. Les procédés honteux de Michelet sont dévoilés avec une sûreté qui ne se dément pas, malgré la répugnance qu’inspire la besogne. On voit en ces pages la preuve du jugement que portait Proudhon :

Prenez un paon, un bouc, un hanneton, un coucher de soleil, de la marjolaine, du poison, des paysages, de l’extase, enfin l’idée de Dieu à la manière des Allemands, mettez le tout dans un vase, pilez, broyez, recouvrez de terreau. Au mois d’avril, il en sortira un vieillard sautillant, vaniteux et lubrique : un Michelet.

L’œuvre de réfutation était nécessaire. Le R. P. Ayroles a su l’accomplir supérieurement ; il aura contribué beaucoup à détourner de cette noble figure, aujourd’hui rayonnante, le souffle empoisonné de l’incrédulité.

Eugène Tavernier.

L’article suivant rapporte la mort du cardinal Thomas, archevêque de Rouen, décédé le 9 mars. Extrait :

[…] De grandes fêtes eurent lieu à Rouen en 1892, pour célébrer le 25e anniversaire de sa consécration épiscopale. Animé envers Jeanne d’Arc d’une admiration toute particulière, à tel point, que dans presque tous ses discours, il évoquait son image, et que, paraît-il, le nom de l’héroïne est le dernier qu’il ait prononcé, il voulut faire coïncider, avec ses noces d’argent, la bénédiction solennelle du monument élevé par lui, sur la colline de Bon-Secours, à la gloire de la bonne Lorraine.

Études 31 mars 1894

Compte-rendu du livre : Campagnes des Anglais dans l’Orléanais, la Beauce et le Gâtinais de 1421 à 1428 de Amicie de Villaret, par le père Ayroles.

Source : Études religieuses, etc., 31e année, supplément aux tomes 41, 42 et 43, p. 200-201.

Lien : Gallica

[Texte publié dans les Écrits du père Ayroles.]

Revue catholique des institutions et du droit avril 1894

Long compte-rendu du tome II de la Vraie Jeanne d’Arc, par Albert Desplagnes, à qui le père Ayroles avait envoyé les bonnes feuilles avant la parution (19 mars). Après avoir donné le plan général de l’ouvrage et celui détaillé du t. II, il le consacre plus beau livre qui ait été écrit sur Jeanne d’Arc à Domrémy

.

Quelques points :

Desplagnes partage l’espoir du père Ayroles :

Si Dieu a voulu, en 1429, sauver la France, est-il possible de penser que la France de 1894 lui est devenue indifférente et qu’il n’y a rien à tenter ni à espérer de ce côté ?

Il préfère le plan chronologique/thématique du père Ayroles à celui de Quicherat :

[Dans le recueil de Quicherat,] les documents sont plutôt entassés que coordonnés ; les procès-verbaux du procès suivent l’ordre des séances. Les cinq volumes sont un recueil assurément très précieux, mais confus et qu’il est fort difficile de consulter sur telle ou telle époque déterminée de la vie de Jeanne. […] Le P. Ayroles a adopté un plan tout différent et dont les avantages sont évidents.

Il vante le fait que le père Ayroles ait traduit les documents :

Quicherat donne ces documents en latin ou dans la langue du XVe siècle. Le P. Ayroles les donne d’abord en français [puis] dans le texte original tous les passages principaux et ceux qui peuvent prêter à quelque discussion ou difficulté.

Il est saisi de constater que toute cette diversité de témoignage sur Jeanne sont parfaitement concordants :

Toutes les sources contemporaines qui nous donnent l’histoire de la Pucelle sont entre elles d’une concordance complète. Les déclarations de Jeanne, les témoignages, tous les autres documents, ne contiennent rien qui les mette en opposition les uns avec les autres.

Il applaudit à la réfutation des libre-penseurs qui déploient des trésors d’imagination pour nier le surnaturel :

Tout lecteur sincère aura peine à comprendre comment quelque crédit a pu rester aux auteurs de ces étranges inventions.

Et remarque que toutes leurs théories diverges :

Le plus curieux de l’affaire, c’est que chacun de ces beaux esprits a fait une Jeanne différente. Ces héroïnes de fantaisie n’ont entre elles que cette ressemblance de rejeter tout surnaturel et aussi à peu près tout ce qu’ont dit les témoins contemporains de la Pucelle. À part ce point commun, elles n’ont rien qui permette d’en faire une même personne ; celui-ci nous peint une druidesse, celui-là une échappée de la Salpêtrière ; d’autres en font une sorte de sœur maçonne, une de ces coureuses comme en produit la secte, ou bien une simple folle…

Il compare l’œuvre de compilation du père Ayroles, avec la Recollectio de Jean Bréhal, l’inquisiteur chargé par les juges de la réhabilitation de compiler l’ensemble des documents versés au procès.

Le P. Ayroles, dont la recollectio est autrement considérable et complète que celle de Bréhal, sera le vrai rapporteur de la canonisation ; plusieurs évêques le lui ont dit.

Voir : Comptes-rendus de Desplagnes

Source : Revue catholique des institutions et du droit, 22e année, 1er semestre (janvier-juin 1894), 2e série, 12e volume, p. 289-310.

Lien : Gallica

289La Vraie Jeanne d’Arc : La Paysanne et l’Inspirée (Jeanne d’Arc à Domrémy)

À notre époque où il y a tant de questions graves, il en est une qui a une importance toute spéciale, toute catholique et, plus encore, toute française : c’est la question de la véritable histoire de Jeanne d’Arc. On semble énoncer un paradoxe en disant que cette histoire est peu connue. C’est pourtant vrai, bien que nulle histoire au monde ne repose sur de pareils documents, aussi explicites, aussi nombreux, aussi complets, aussi concordants et présentant une certitude aussi absolue. Cette ignorance est telle qu’un savant théologien, un prêtre érudit, publiciste remarquable s’il en est, a pu écrire récemment que toute la vie de Jeanne est enveloppée d’obscurités

, alors au contraire que nul personnage historique, ancien ou moderne, n’a sa vie publique et privée révélée d’une façon aussi claire, aussi complète et par des documents aussi authentiques que la libératrice de la France.

290L’importance de l’histoire de Jeanne n’est pas comprise assez généralement, et bien des catholiques même n’y voient qu’une épopée brillante et poétique, quelque chose comme une Iliade ou une Énéide française, un poème admirable pour des rhétoriciens, et rien de plus. Il y a là un grand aveuglement. On n’en est plus, malheureusement, à compter les aveugles, aujourd’hui.

Oui certes ! cette histoire est un grand poème national. Mais elle est bien plus encore une admirable réalité, et des plus tangibles, puisque sans elle il n’y aurait plus de France depuis près de cinq siècles. Mais son importance n’est pas toute dans un résultat passé et acquis, bien que ce résultat soit le plus considérable, à coup sûr, de toutes nos annales. Il s’agit de savoir, aujourd’hui plus que jamais, à quelle cause vraie est dû ce résultat. Si la France est restée une nation indépendante et qui a connu la grandeur, à qui le doit-elle ? Est-ce à l’action naturelle de l’enthousiasme d’une bergère, à l’ardeur qu’elle a su inspirer à un peuple vaincu et conquis, pour chasser ou exterminer ses vainqueurs ? ou bien est-ce à l’intervention surnaturelle de Dieu lui-même qui, pour sauver un peuple sur lequel il avait des vues, a suscité et employé un instrument d’une éclatante faiblesse, auquel il a communiqué sa puissance irrésistible ? La question est entre ces deux extrêmes, mais la solution ne saurait être entre deux. C’est l’un ou l’autre, et, à cet égard, il n’y a pas de divergence entre les opinions les plus diverses. Ou la paysanne ignorante de Domrémy a été, à dix-sept ans, une femme de facultés naturelles hors de pair, et tout à la fois un général incomparable, un homme d’État dépassant tous les autres, un théologien capable de confondre les sommités du clergé de son temps, un politique tenant la première place dans une cour et dans les conseils du roi, ou bien cette enfant, qui ne savait même pas lire et ne connaissait que ses prières, a été armée par Dieu d’une force surnaturelle à laquelle généraux, armées, hommes 291d’État, théologiens, politiques et rois n’ont pu résister. De son temps, nul ne s’y est trompé, et la pensée que Jeanne agissait par sa seule force n’est venue à personne. L’Église de son époque a vu dans sa vie une mission surnaturelle et l’action de Dieu ; les hérétiques et tortionnaires de Rouen l’ont accusée d’invoquer le démon et de lui obéir.

Est-ce donc, pour un peuple dans la situation où nous sommes, une question accessoire et sans intérêt que celle de savoir si, dans un danger précédent, nous avons été sauvés par l’action fortuite d’une fille de génie ou par l’intervention personnelle de Dieu ?

Cette question est-elle indifférente à la France ? Est-elle sans importance pour l’Église ?

L’Église a commencé, le 27 janvier 1894, à répondre à ce doute plus qu’étrange dans la pensée d’un Français.

Si Dieu a voulu, en 1429, sauver la France, est-il possible de penser que la France de 1894 lui est devenue indifférente et qu’il n’y a rien à tenter ni à espérer de ce côté ?

Comprend-on la gravité et l’importance pratique de la question de Jeanne d’Arc ?

Mais ne considérons que le patriotisme simplement humain, la préoccupation de tout Français qui a quelque connaissance de notre histoire, de nos conditions sociales et politiques, quelque souci de notre avenir ; est-ce que la question de Jeanne d’Arc n’est pas, à ce seul point de vue politique, la plus étrange, la plus considérable par ses résultats, la plus intéressante aussi que puisse étudier un penseur,un historien, un homme d’État ?

Je ne crois pas qu’il existe un doute sur ce point.

Tout devait être extraordinaire pour la vierge de Domrémy, soit pendant sa courte carrière, soit après sa mort.

Pendant les deux années de sa vie publique, les documents les plus complets, les plus précieux et les plus rares se sont accumulés pour constater ses actes. 292Des évêques, des religieux, des hommes politiques écrivent des volumes sur la Pucelle. À Poitiers et à Chinon, on rédige des procès-verbaux considérables constatant ses réponses aux théologiens. À Rouen on compose un dossier criminel d’une rare étendue. Vingt-cinq ans après son martyre, on dresse un nouveau dossier contenant les témoignages de tous les hommes principaux qui l’ont connue, et, sur les pièces de ce dossier, on annule une condamnation dont l’infamie n’atteint que ceux qui l’avaient prononcée. Puis, au moment même où la France était reconstituée et renaissait entière de ses cendres, le souvenir et le nom de celle qui l’avait ressuscitée disparaissaient, comme oubliés de ceux même qui l’avaient vue ! Et pendant quatre siècles nul ne parle des documents sans pareils qui dormaient dans la poussière de nos archives. On fait sans cloute quelques histoires de la Pucelle, mais ce sont des récits plus ou moins fantaisistes, ne ressemblant que de loin à la réalité. On en vient à Voltaire, ce roi d’une nation déchue, qui outrage d’une manière immonde la Vierge libératrice et se voit acclamé par la fange et l’ordure de plusieurs générations !

Et avant l’oubli de la France, il faut noter l’oubli bien plus étrange, l’ingratitude bien plus criante de nos rois.

Peut-on, je ne dis pas excuser, mais comprendre l’ingratitude, presque l’oubli complet de Charles VII, qui avait été le témoin quotidien, en partie l’instrument, et surtout le bénéficiaire de pareils miracles ? Comment Charles VII le Victorieux, le souverain d’une nation reconquise, ne s’est-il pas souvenu du misérable dauphin de 1422 à 1429 qui manquait de tout ? Ce prince a été cependant fort longtemps religieux et bon. Qu’a-t-il fait pour celle qui l’avait sauvée ? A-t-il seulement tenté de l’arracher à ses indignes geôliers, voyant bien pourtant qu’ils allaient être ses bourreaux ? Il s’est contenté, vingt-cinq ans plus tard, de provoquer sa réhabilitation. Et Louis XI, qui bien jeune avait vu la Pucelle et avait été témoin de la 293résurrection nationale, qu’a-t-il fait pour la libératrice ou sa mémoire ? Il a créé l’ordre de Saint-Michel. C’est peu.

Et les autres Valois ? Qu’ont fait pour Jeanne ces rois à qui elle avait rendu leur couronne ? Qu’ont fait les descendants du duc d’Orléans et du comte d’Angoulême que la Pucelle aimait tant et qu’elle voulait tirer des prisons de Londres ? Qu’ont fait les Bourbons, dont les ancêtres étaient dans l’armée de Jeanne ? Quel monument ont-ils élevé à sa mémoire ? Comment ont-ils défendu son nom contre l’oubli d’abord, plus tard contre d’infâmes outrages ? Est-ce que leur devoir n’était pas au moins de faire connaître à la France entière les documents de Poitiers, de Rouen, du procès de réhabilitation ? Ils ont laissé égarer, perdre peut-être sans retour le dossier de Poitiers. Cette publication était un devoir pour la royauté rétablie dans ses droits par la Pucelle. Mais sa dette était plus étendue, croyons-nous. Charles VII devait instituer une commission d’enquête spéciale chargée de consigner jour par jour l’histoire merveilleuse de la vierge que Dieu lui avait envoyée pour le sauver, lui et la France. Il devait faire composer et écrire sur des feuilles d’or la biographie de cet ange, dont lui plus que tous autres savait la mission divine. Le nom de la libératrice n’était-il pas le plus brillant joyau de sa couronne ? Il me semble qu’un roi dépossédé, à qui Dieu lui-même fait rendre son royaume, peut inscrire ce miracle dans ses fastes et en établir pour les générations futures un monument impérissable.

Il n’a rien fait, et son successeur pas plus que lui.

Il a fallu attendre quatre siècles qu’un professeur eût l’idée de publier les documents nationaux du double procès. Et si Quicherat n’eût pas eu cette pensée, en 1840, combien de siècles faudrait-il attendre encore la révélation de cette histoire que tout Français devrait, depuis 1431, apprendre sur les genoux d’une mère, comme l’Histoire Sainte ?

Depuis 1840, un mouvement énergique s’est produit 294quand on a eu la révélation de faits si merveilleux. Et alors un combat s’est engagé entre la vérité religieuse et la libre-pensée. Les vrais Français ont montré Jeanne recevant et accomplissant sa mission divine ; les libres-penseurs ont voulu faire d’elle une femme enthousiaste, hallucinée, une druidesse, une sorte de folle de génie, en tout cas étrangère à toute action surnaturelle. Quicherat lui-même, ne pouvant se résoudre à voir Dieu dans des actes que lui seul avait pourtant la puissance d’accomplir, a tenté de réduire à néant les documents qu’il avait révélés au public. On n’a pas idée de tous les efforts qu’ont faits les libres-penseurs et écrivains anticatholiques pour expliquer humainement la vie et les exploits de la Pucelle, pour en rejeter tout surnaturel, toute intervention divine. Ils ont entassé Pélion sur Ossa, divagations sur contradictions, mensonges sur folies ; c’est une rage qui est réellement grotesque lorsqu’on veut examiner quelque peu les écrits de ces malheureux sectaires.

Voilà donc où en était naguère la science historique en ce qui concerne Jeanne d’Arc. Quelques histoires excellentes, en présence d’autres beaucoup plus accréditées dans le public et qui mentent avec impudeur sur ce point capital de nos annales.

À côté de ces livres luttant, les uns pour la vérité, les autres pour le mensonge, un mouvement puissant et général dans les esprits s’est révélé il y a quelques années, depuis que la France voit où elle est tombée et quel est son malheur. Il semble que la France de 1870 et années suivantes s’est souvenue de la France de 1429, et que ne trouvant aucun sauveur, ni aucun moyen de salut dans ces si tristes vingt dernières années, elle s’est tournée d’instinct vers celle qui l’a sauvée il y a bientôt cinq siècles et qu’elle sait si glorieuse et si puissante.

Depuis quinze à vingt ans surtout, nous assistons à un réveil merveilleux. Partout on invoque la Libératrice ; partout on recherche les moindres traces de sa vie et l’on étudie tout ce qui la touche : les pèlerins se 295pressent plus nombreux et plus religieux à Domrémy et Vaucouleurs ; des publications incessantes, des livres, des journaux, des revues célèbrent cette existence angélique et jettent ce nom béni à tous les vents du ciel, à tous les villages de la patrie ; des évêques ont sollicité sa béatification, les catholiques de toutes les parties du monde l’implorent et l’attendent. Enfin, Rome vient de parler, et déclarant Jeanne Vénérable, nous annonce une grande Sainte et nous fait espérer une puissante Patronne pour la France ! Béni soit Léon XIII qui attache son nom à cet acte, si grand pour notre Patrie ! Et voilà que toute la jeunesse catholique de France s’est enrôlée sous la bannière de notre Sainte Sœur du Paradis ! Allez, jeunes gens, allez bravement refaire une armée à la Vierge guerrière ; comme elle vous serez invincibles, avec elle vous referez la France chrétienne, et plus heureux, plus sages que nos pères de 1430, vous accomplirez plus docilement, jusqu’au bout, la grande mission de salut qui rendra Dieu à notre Patrie, et notre Patrie au monde. Clovis, Saint Rémi, Jeanne d’Arc vont guider ce mouvement unanime de 1896, et la Noël du quatorzième centenaire vous verra, vous tous, jeunes chevaliers de la Pucelle, comme la brillante avant-garde de cette croisade, victorieuse des fléaux qui nous avaient perdus.

Ce rayon lumineux nous apparaît dans la nuit où est plongée la France, livrée pieds et poings liés au naturalisme maçonnique, souverain maître et seigneur de la Patrie de Jeanne. Le surnaturel n’existe pas, clament en triomphe nos maîtres actuels ! Le surnaturel est notre avenir, notre horizon et la seule solution de notre destinée, répondent les chrétiens !

Cette lutte est plus ardente, plus acharnée que partout ailleurs, autour du nom et de la bannière de Jeanne d’Arc.

II

[plan des cinq volumes de la Vraie Jeanne d’Arc]

C’est au plus fort du combat qu’est apparu un livre 296dont je sais l’immense valeur, et dont je veux exposer le plan, parce que pour tout homme sincère, il met fin à la lutte. Ce livre est le second volume du grand ouvrage du R. P. Ayroles la Vraie Jeanne d’Arc. Ce volume est intitulé : La Paysanne et l’Inspirée.

Le recueil composé par Quicherat en 1840, comprend le double procès de 1431 et de 1455, plus un certain nombre de chroniques, de procès-verbaux et de pièces diverses, toutes du XVe siècle. Ces documents sont plutôt entassés que coordonnés ; les procès-verbaux du procès suivent l’ordre des séances. Les cinq volumes sont un recueil assurément très précieux, mais confus et qu’il est fort difficile de consulter sur telle ou telle époque déterminée de la vie de Jeanne. Quicherat lui-même semble avoir peu connu ou bien oublié les pièces les plus importantes de sa publication, quand il a écrit ses Aperçus, où il émet des théories absolument contredites par les documents qu’il avait édités.

Le P. Ayroles a adopté un plan tout différent et dont les avantages sont évidents.

Le volume actuel est relatif uniquement aux dix-sept premières années de Jeanne, c’est-à-dire à sa vie à Domrémy, à Vaucouleurs, à Neufchâteau, jusqu’à son arrivée à Chinon. Sur cette période qui s’étend du 6 janvier 1412 au 6 mars 1429, l’auteur a exposé dans ce volume tous les documents qui peuvent la faire connaître : réponses de Jeanne au procès de Rouen, témoignages de ses compatriotes et chroniques du temps ; les volumes qui suivront embrasseront de même et uniquement, d’abord, la vie guerrière, puis la captivité et le martyre.

Le troisième volume (le prochain) contiendra les chroniques et documents importants relatifs à la vie guerrière, ainsi que la critique de ces pièces. Le tome quatrième donnera, sur cette même période les déclarations de Jeanne à Rouen et les si nombreux témoignages entendus au procès de réhabilitation. Le cinquième volume sera relatif au martyre.

297De la sorte on aura, par ordre chronologique, une histoire sans pareille de la Pucelle, puisque cette histoire sera composée, pour chaque période successive, de tous les documents principaux pouvant l’établir et de la discussion de ces pièces. Le lecteur aura ainsi sous les yeux le dossier complet de ce grand procès et pourra le juger lui-même. L’arrêt ne peut rester douteux.

Quant au volume précédent, paru il y a trois ans : La Pucelle devant l’Église de son temps, son objet spécial peut le faire classer, soit le premier, soit le dernier, puisqu’il contenait les œuvres des grands théologiens du temps de Jeanne qui discutaient sa vie et ses actes. C’était l’opinion de l’Église sur la mission extraordinaire et surnaturelle de la Pucelle.

L’auteur l’a publié le premier pour répondre avant tout à cette vieille et inepte objection que l’Église avait condamné Jeanne, et démontrer que l’Église, au contraire, l’avait exaltée dès son apparition, et que l’arrêt de Rouen n’était le fait que d’hérétiques et de traîtres à l’Église et à la France. Ce premier volume était tout spécial et a pu paraître un peu au-dessus de la portée du public ; il était nécessaire, ses documents sont de premier ordre et absolument indispensables.

Les volumes qui commencent actuellement sont exclusivement historiques, et leur ensemble constituera la seule histoire de Jeanne qui soit complète et indiscutable, puisque tous les documents, toutes les sources y seront intégralement reproduits ; ils sont à la portée de tous les esprits et de tous les lecteurs.

Quicherat donne ces documents en latin ou dans la langue du XVe siècle. Le P. Ayroles les donne d’abord en français, pour que la lecture soit accessible à chacun, puis il donne en latin ou dans le français de l’époque, c’est-à-dire dans le texte original, tous les passages principaux, et ceux qui peuvent prêter à quelque discussion ou difficulté. Il est impossible de faire un livre plus complet, soit pour le public, soit pour les érudits qui voudraient en discuter les éléments.

298Les cinq volumes de l’ouvrage du savant Jésuite contiendront près de trois fois plus de matières que celui de Quicherat.

Tel est le plan de l’ouvrage complet, venons à celui du volume actuel.

Ce volume est exclusivement relatif, je l’ai dit, aux dix-sept premières années de Jeanne, c’est-à-dire à sa vie privée, depuis sa naissance, 6 janvier 1412, jusqu’à son arrivée à Chinon, 6 mars 1429.

III

[plan détaillé du volume II]

J’ai lu et relu plusieurs fois ce volume *.

* Dans les donnes feuilles, que le très bienveillant auteur m’a fait envoyer pendant le tirage. Le volume a paru seulement le 19 mars.

Je n’hésite pas à penser et à dire que l’auteur a mis à exécution son plan d’une façon complète, saisissante et remarquable à tous égards.

Tout ce que Jeanne a dit d’elle-même et de ses premières années, tout ce que les contemporains et le quinzième siècle ont écrit ou témoigné sur ces mêmes années de la Pucelle, est reproduit dans l’ordre chronologique, discuté, commenté et expliqué. C’est la plus complète, on peut dire aussi la seule absolument véridique histoire des dix-sept premières années de celle que Saint Michel a nommée Fille de Dieu

.

Pour qu’on puisse juger de l’étendue et de la valeur de ce travail, je résume les principales divisions de ce volume :

Livre I : La chrétienté, la France et la Lorraine de 1400 à 1429.

- Les déchirements de la France pendant cette période.

- Charles VII, son impuissance, sa détresse, sa moralité.

- Misère effroyable des peuples.

- 299Domrémy, Vaucouleurs, Neufchâteau, alors et aujourd’hui.

Livre II : Jeanne, d’après ses déclarations de Rouen.

- Sa vie extérieure à Domrémy ; incidents divers ; son éducation humaine et sa formation angélique ; Saint-Michel, Sainte Catherine, Sainte Marguerite.

- Les Voix.

- Voyages à Neufchâteau, à Vaucouleurs, à Nancy, à Saint-Nicolas. Départ pour Chinon.

Livre III : Jeanne, d’après les témoins oculaires.

- Enquête pontificale à Domrémy.

- Déclarations de ses parrains, marraines et alliés spirituels ;

- id. des jeunes filles et jeunes gens de son âge ;

- id. des prêtres, des nobles et des bourgeois ;

- id. de ses guides à Chinon ;

- id. d’un haut personnage de la Cour.

Livre IV : La famille de la Pucelle.

- Nationalité de Jeanne.

- Les apparitions ; détails.

- Explications sur des faits particuliers. Maxey, Neufchâteau, Toul. Lieux marqués par le passage de la Pucelle. La maison de Domrémy. Notre-Dame-de-Bermont. Vaucouleurs, etc.

- La physionomie morale de la Pucelle.

Livres V et VI : La Pucelle travestie par la libre-pensée.

- Embarras de la libre-pensée.

- La Jeanne d’Arc de Michelet.

- La Pucelle rêvée par Quicherat.

- Henri Martin. — Vallet de Viriville.

- Siméon Luce ; sa Jeanne à Domrémy. Domrémy de 1420 à 1429. Saint Michel ; le Mont-Saint-Michel. Hypothèses absurdes et monstrueuses. Dominicains et Franciscains. Le saint nom de Jésus. Quelques impiétés du livre de M. Luce.

- Conclusions.

Livres VII : Pièces justificatives.

Tables.

300On peut résumer l’objet entier du volume sous ces trois titres :

- Histoire authentique et juridique de Jeanne, de 1412 au 6 mars 1429 ;

- Réfutation des erreurs de ses historiens ;

- Documents originaux relatifs à cette période de sa vie.

J’ai indiqué simplement les grandes divisions. La table complète pourrait seule donner un aperçu exact de ce travail de Bénédictin. Maintenant, je veux essayer de le juger.

La première partie (Livre I) expose dans une série de chapitres la triste situation de la chrétienté et l’effroyable état de la France au commencement du XVe siècle. Ces 95 pages sont un tableau historique de très grande valeur et qui résume de très nombreux documents. Je n’ai rien lu qui fasse connaître aussi bien le temps où Jeanne est née et grandissait, obscure paysanne, élevée par les Saints du Paradis pour relever le royaume de Saint Louis. Ce livre fait penser et l’on cherche spontanément à comparer ce temps au nôtre, avec lequel il a plusieurs traits communs. Les tableaux si détaillés, si variés du P. Ayroles, sont néanmoins coordonnés avec un talent bien rare, de façon que l’ensemble ressorte d’une façon saisissante. Tout est bien réellement perdu, en 1429, lorsque Dieu se montre en suscitant cette paysanne de 17 ans qui s’en va résolument, en son nom, remettre sur son trône un roi vaincu et dépossédé, en présence de l’armée des envahisseurs victorieux.

La situation matérielle de la France était pire que la nôtre. Mais il restait une ressource morale : on croyait en Dieu, et si les mœurs avaient souffert, la foi était debout.

La description soit de la France conquise, soit du petit coin de terre ou naquit notre libératrice, est, à elle seule, un livre achevé, des plus intéressants et qui fait exactement connaître au lecteur le milieu où vont se passer tant d’événements merveilleux. On y remarquera 301la précision avec laquelle est rendu le vrai caractère de Charles VII, a l’époque de la Pucelle. Le malheureux roi a été, pour ce temps du moins, calomnié au point de vue moral. Ses désordres n’ont commencé que plus de dix ans après la mort de Jeanne ; en 1430, Agnès Sorel ne pouvait avoir que 8 à 10 ans. L’auteur démontre bien d’autres erreurs d’historiens plus ou moins en crédit.

Le livre II contient tout ce que Jeanne a dit de sa vie à Domrémy ; c’est l’extrait parte in qua du procès de Rouen ; il n’est pas une ligne qui n’ait sa valeur.

Le livre III comprend les déclarations de 34 témoins, relatives aux 17 années de Domrémy et de Vaucouleurs. Quel ravissant portrait de jeune fille ! tous ces témoins l’ont vue, connue, aimée. Rien n’est plus beau, plus pur, plus virginal que cette âme choisie par Dieu pour nous donner une libératrice sur la terre, une protectrice dans le ciel. Quel est le héros, quelle est la femme célèbre, et on peut dire quelle est la Sainte dont l’histoire ait pu avoir le portrait ainsi buriné par tant de contemporains ? Sur quel personnage illustre avons-nous des documents aussi détaillés, aussi précis, aussi absolument certains ? Il reste, le croirait-on, des esprits qui trouvent obscure l’histoire de Jeanne ! Et nous entendrons plus tard autant d’autres témoins nous rapportant de visu ce que fût la guerrière, comme ceux-ci nous disent ce que fut la jeune paysanne inspirée. Avec quel charme ces témoins nous mènent, à la suite de Jeanne, dans ces chemins, ces prés, ces bois de l’humble village qu’elle a illustré ! Comme on la suit bien sur ces collines, dans ces champs où elle travaillait, dans les Églises où elle priait chaque jour, clans cette délicieuse solitude de Bermont, où pendant des années elle allait une ou deux fois par semaine s’agenouiller devant la Vierge ! Je l’ai vu aussi, moi-même, cet antique oratoire et j’ai vénéré la statue et le crucifix qui furent témoins des prières de la Pucelle. Je n’oublierai jamais ce sanctuaire,et en relisant les déclarations de tant de témoins qui ont vu Jeanne à Bermont, le souvenir 302de ce lieu béni me donnait l’illusion de l’y avoir vue comme eux. Mais en vérité, son âme n’y est-elle pas souvent présente ? Ces nombreux témoignages sont tous d’une grande importance ; il faut signaler particulièrement ceux des ecclésiastiques, de Jean de Metz et de Bertrand de Poulengy. Cette dernière déclaration a une gravité sans pareille ; elle fait connaître que dès son premier voyage à Vaucouleurs, vers l’Ascension de 1428, Jeanne a révélé à Robert de Baudricourt non seulement ce qu’elle ferait dix mois plus tard pour Charles VII, mais la constitution divine de la France, qui regarde le Roi du ciel et non le Dauphin, mais que le Dauphin est désigné pour tenir en commende

. Moins d’un an après, Jeanne redira à Charles VII cette même condition essentielle de son pouvoir, et Charles VII en reconnaîtra authentiquement l’exactitude.

Si Charles VII et ses successeurs étaient restés les lieutenants du Roi du ciel, nous serions encore, à cette heure, gouvernés par un fils de Saint Louis au lieu de l’être par la Franc-Maçonnerie, et le royaume de France serait à la tête des nations de l’Univers. L’oubli de leur mission par les rois, leur césarisme païen, les scandales de plusieurs d’entre eux ont amené nos malheurs, les guerres de religion, l’invasion du protestantisme, le philosophisme athée, la Révolution, le siècle révolutionnaire où la France agonise.

Si Louis XI, Louis XII, François Ier Henri IV, Louis XIV et Louis XV avaient été résolument les lieutenants du Roi du ciel, nulle nation au monde n’approcherait de la gloire, de la paix, de la grandeur de la France, à l’heure où nous sommes. Voyez où la France en est, et comparez, si votre cœur de Français en a le courage !

Je ne doute pas qu’au volume suivant le P. Ayroles ne nous donne sur ce point des explications du plus haut intérêt. Ce sera le moment lorsqu’il rapportera ce que Jeanne en a dit au roi. Les historiens libéraux, ou pires, semblent ignorer ce fait, qui pourtant ne les gêne pas, eux qui ne croient pas à l’inspiration divine 303de la Pucelle et peuvent prétendre qu’elle a été hallucinée pour cela comme pour le reste. Pour tout catholique qui y croit, il y a là un des points les plus graves de notre histoire, une des lumières les plus éclatantes pour notre situation, pour nos malheurs, et aussi pour notre avenir.

Le livre IV donne des documents complémentaires d’une valeur essentielle sur l’histoire de Jeanne, sa famille, sa nationalité, et sur tous les lieux où elle a résidé ou passé pendant ses 17 premières années. On trouvera là des renseignements précis sur Domrémy, la maison, l’église de Jeanne, le bois chenu et enfin sur l’oratoire de Bermont, le plus cher à Jeanne et celui où l’on retrouve si bien sa trace.

Un fait qui ressort de tous les documents de l’époque est d’un caractère bien significatif. Toutes les sources contemporaines qui nous donnent l’histoire de la Pucelle sont entre elles d’une concordance complète. Les déclarations de Jeanne, les témoignages si nombreux que reproduit le P. Ayroles, tous les autres documents qu’il donne de même, ne contiennent rien qui les mette en opposition les uns avec les autres. Nulle contradiction n’existe entre eux, et le même fait est, au contraire, souvent confirmé par tous à la fois. Je ne sais quel autre fait historique, raconté par trente à quarante annalistes ne change pas autant de fois de caractère et de physionomie,non seulement dans ses détails, mais dans ses lignes principales et quant au fond. Pour la Pucelle, il y a accord complet, concordance absolue entre toutes les sources. Ce n’est pas une des moindres merveilles de cette histoire si merveilleuse.

Les livres V et VI sont consacrés à la critique des histoires de Jeanne faites par la libre-pensée. La vérité s’établit non seulement par l’exposition des faits vrais, mais plus encore peut-être par la réfutation des erreurs et des mensonges. Il ne faut jamais oublier ce principe, qui est essentiel dans la plupart des choses humaines. L’auteur expose les théories émises 304par Michelet, Quicherat, Vallet, Henri Martin et surtout Siméon Luce qui a écrit spécialement une histoire de Jeanne à Domrémy. Les 142 pages consacrées à cette critique sont le complément le plus nécessaire des livres précédents qui contiennent l’histoire vraie de la Pucelle.

Le public, on peut le dire, ignore généralement les élucubrations de ces écrivains, mais des milieux plus ou moins lettrés en ont fait leur vade mecum, leur guide pour tout ce qui concerne Jeanne. Or, le vrai, l’incontestable est que les ouvrages désignés par le P. Ayroles sont tantôt ce qu’il y a de plus étrange et de plus absurde, tantôt ce qu’il y a de plus faux, de plus contraire à la réalité la plus authentique, souvent de plus irréligieux. On voit plus d’une fois ces écrivains, pour faire accepter leurs mensonges ou leurs impiétés, recourir au procédé de Renan et délayer leurs audaces dans des pathos romanesques et creux, que nul ne peut comprendre, mais devant lesquels se pâment les névrosés mâles et femelles de nos temps et qu’ils déclarent adorables. Ces stupidités calculées passent souvent pour le dernier mot de la science historique, de la sentimentalité et du haut style. C’est là qu’a mené la littérature lubrique et pourrie de tant d’écrivains à la mode.

La critique du P. Ayroles porte toujours avec une précision et une justesse remarquables. Tout lecteur sincère aura peine à comprendre comment quelque crédit a pu rester aux auteurs de ces étranges inventions. Il est vrai de dire que Henri Martin est complètement démodé et que Michelet n’est plus guère considéré que comme un romancier. Les derniers livres de celui qui traitait Jeanne d’hallucinée révèlent chez le triste auteur un délire sénile, hystérique, où Vénus jouait le grand rôle, comme dans les dernières productions de Renan. Quant à Quicherat, ses Aperçus ont ce sort singulier d’être mis à néant par sa publication antérieure du double-procès. Ce pauvre brave homme a eu peur du surnaturel qu’il avait 305évoqué malgré lui, et il a essayé de mettre la lumière sous le boisseau. Mais la lumière a tout percé et Quicherat reste avec sa sotte tentative. Toutefois, il ne faut pas oublier l’immense service qu’il a rendu en publiant, lui le premier, le double-procès

et les autres documents de son grand ouvrage.

Vallet est le moins connu de tous ces fantaisistes. Mais le livre récent de Siméon Luce avait trouvé une grande faveur et surpris bien des catholiques qui sans doute l’avaient lu à moitié.

Le P. Ayroles montre avec une évidence irréfutable les erreurs, les absurdités et aussi les dangers et l’impiété de ces livres. Il ajoute à ses démonstrations sans réplique un esprit des plus fins, ce qui ne gâte jamais rien, et quand il y a lieu, il exécute les sectaires avec une verve et une raillerie gauloise que leurs hypocrisies ou leurs mensonges ont largement méritées. On ne peut retenir son indignation en constatant certains procédés littéraires, et enlisant certaines phrases que le P. Ayroles a fustigés et flétris comme il le fallait.

On est heureux de voir la volée de bois vert si bien et si justement administrée par l’auteur à ceux qui l’ont incontestablement méritée, notamment à ce maître à l’intuition profonde et au professeur à la méthode rigoureuse

. Leur intuition et leur méthode ne s’en relèveront pas.

Je dirais volontiers que l’auteur a eu plus d’une fois de l’indulgence pour des erreurs où éclatent l’hypocrisie et la mauvaise foi. Mais je sais beaucoup d’esprit aimant à nager entre deux eaux et à s’abreuver de ces affreuses drogues où quelques lambeaux de vérité flottent dans une large coupe de mensonges empoisonnés. Il faut ces breuvages à nos étiolés fin-de-siècle. Ces pauvres gens trouveront sans doute le P. Ayroles sévère, parce que pour eux un chat n’est plus un chat et que souvent un fripon est un gentleman charmant. On ne se figure pas le nombre de jolis messieurs et de petites dames pour lesquels Renan est un idéal de poésie, de cœur, de sentiment, de génie et de pureté !