Documentation : Vraie Jeanne, III (1897-1898)

La Vraie Jeanne d’Arc, t. III 1897-1898

Cosmopolis 1er janvier 1897

Dans sa chronique Notes on new books, Andrew Lang commente Joan of Arc de Francis C. Lowell, et remarque que l’auteur ignore la chronique de Morosini, récemment publiée par le père Ayroles.

Source : Cosmopolis, revue internationale (Paris, Armand Colin), n° 13, janvier 1897, t. V, p. 68.

Lien : Gallica.

Though it is a book in English, not an English book, Mr. Francis C. Lowell’s Joan of Arc

may perhaps be noticed here. It is decidedly the most learned and accurate work on the Maid of Orleans in our language, but it is also almost studiously unpopular. […] For the rest, Mr. Lowell seems to have studied all authorities, except, apparently, Captain Marin, on Jeanne’s campaigns, and Father Ayroles’ translations of the Venetian correspondence.

Lettres d’Uclès 1897

Communication du père Ayroles : Les anciens Jésuites français pendant la Révolution, datée de Paris, le 9 décembre 1896.

À l’occasion de l’introduction de la cause de béatification des 16 carmélites de Compiègne, exécutées par le tribunal révolutionnaire à l’été 1794, le père Ayroles exhorte la Compagnie à s’intéresser à la vie de jésuites, martyrs de la Révolution ou ayant mené une vie édifiante, dont la cause pourrait également être proposée.

Source : Lettres d’Uclès (bulletin des jésuites de Toulouse, exilés à Uclès en Espagne), 2e série, t. IV, 1897, p. 241-243.

[Texte publié dans les Écrits du père Ayroles.]

L’Univers 9 février 1897

Annonce de la parution prochaine du t. III de la Vraie Jeanne d’Arc : La Libératrice, bientôt suivie du t. IV : La Vierge guerrière.

Vente par souscription : coût 15 francs, 10 pour ceux qui auront souscrit avant le 1er mars.

Lien : Retronews

Un Monument à Jeanne d’Arc. — On dresse beaucoup de statues de nos jours ! Bientôt, dans Paris, chaque place, chaque carrefour aura son monument ! Chaque bourg, chaque village même aura sa statue en pierre ou en métal ! Parmi toutes ces idoles encensées dans les pompes officielles, acclamées par la faveur populaire, combien verront leur piédestal se changer en Roche tarpéienne d’où les précipiteront ceux-là mêmes qui les ont élevées.

Il est des monuments plus durables, croyons-nous, moins encombrants, et qui, pour avoir été élevés dans l’ombre, le silence et la retraite, n’en sont pas moins des monuments magnifiques. Tel est celui qu élève patiemment à son héroïne l’auteur de la Vraie Jeanne d’Arc.

Le R. P. Ayroles fidèle à la recommandation de Léon XIII, qui tout en louant si hautement les deux premiers volumes a daigné lui dire de continuer allègrement l’exécution d’un plan que Sa Sainteté a bien voulu bénir, va publier, dès le 1er mars, le troisième volume de son gigantesque travail : La Libératrice, d’après les documents français et anglo-bourguignons et la Chronique inédite de Morosini.

Avec le quatrième volume, qui suivra de près : La Vierge guerrière, d’après les aveux, les témoins oculaires et la chrétienté, ce sera incontestablement le recueil le plus complet qui ait été publié sur la vie guerrière. On y trouvera des pièces inédites du plus haut intérêt, telles que la chronique de Morosini ; d’autres le sont implicitement, disséminées qu’elles sont dans une foule de recueils disparates que l’on ne trouve qu’à la bibliothèque nationale.

Jeanne d’Arc, telle que Dieu l’a faite, ne sera connue que lorsqu’elle sera étudiée dans les sources si nombreuses de son histoire. Le Père Ayroles veut les rendre accessibles à quiconque sait lire. Voilà pourquoi il traduit ou rajeunit les textes, tout en en respectant très scrupuleusement le sens, en mettant au bas des pages ou aux pièces justificatives, les passages plus importants, ou plus rares ; il les ordonne sans les mutiler ; il en fait connaître la valeur et l’autorité, en en faisant connaître la provenance.

C’est le moyen de faire évanouir les récits qui mutilent, voilent ou caricaturent la céleste figure. L’école gallicane et régalienne l’a mutilée et voilée en faisant finir la mission à Reims ; l’école naturaliste est forcée de la travestir sous peine de se donner un coup mortel. Il faut qu’elle apparaisse dans l’intégrité de sa splendeur, preuve irréfragable de notre foi tout entière, livre plein d’enseignements pour toutes les conditions, radieuse manifestation du Dieu incarné, dans sa vie obscure, dans sa vie publique, et plus encore dans sa passion.

L’exécution typographique de la Vraie Jeanne d’Arc, caractères, papier, devait être et est en harmonie avec le plan. Les souscripteurs à tous les volumes les paient 10 francs le volume ; chaque volume formant un tout, ceux qui n’en demandent qu’un seul le paient 15 francs, à moins qu’ils n’aient souscrit dans le délai fixé avant la publication — pour celui que nous annonçons (le 3e) avant le 1er mars.

Les noms de ceux qui auront souscrit à l’entière publication seront dans le prochain volume.

L’Univers 10 février 1897

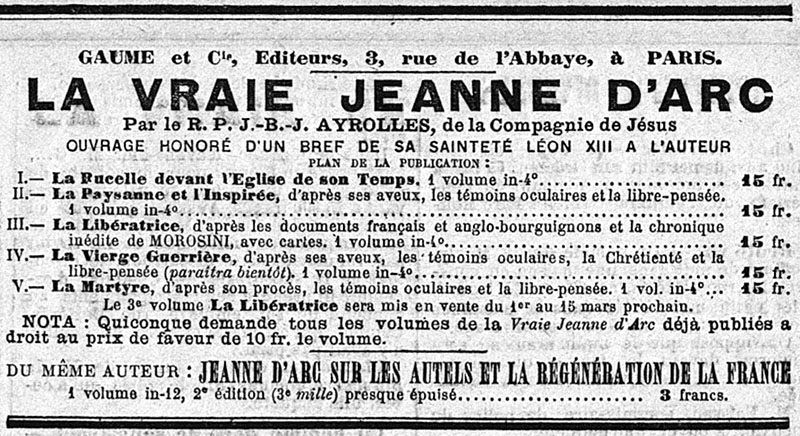

Encart publicitaire avec plan de la publication des cinq volumes.

Lien : Retronews

Gaume et Cie, Éditeurs, 3, rue de l’Abbaye, Paris. — La Vraie Jeanne d’Arc, par le R. P. J.-B.-J. Aryolles, de la Compagnie de Jésus. Ouvrage honoré d’un bref de Sa Sainteté Léon XIII à l’auteur.

Plan de la publication :

- La Pucelle devant l’Église de son Temps. 1 volume in-4°, 15 fr.

- La Paysanne et l’Inspirée, d’après ses aveux, les témoins oculaires et la libre-pensée. 1 volume in-4°, 15 fr.

- La Libératrice, d’après les documents français et anglo-bourguignons et la chronique inédite de Morosini, avec cartes. 1 volume in-4°, 15 fr.

- La Vierge Guerrière, d’après ses aveux, les témoins oculaires, la Chrétienté et la libre-pensée (paraîtra bientôt). 1 volume in-4°, 15 fr.

- La martyre, d’après son procès, les, témoins oculaires et la libre-pensée. 1 vol. in-4°, 15 fr.

Le 3e volume La Libératrice sera mis en vente du 1er au 15 mars prochain.

Nota : Quiconque demande tous les volumes de la Vraie Jeanne d’Arc déjà publiés a droit au prix de faveur de 10 fr. le volume.

Du même auteur : Jeanne d’Arc sur les autels et la régénération de la France. 1 volume in-12, 2e édition (3e mille) presque épuisé, 3 francs.

La Croix 14 février 1897

Annonce de la parution imminente du t. III, et reproduction du bref de Léon XIII. (Un compte-rendu paraîtra dans l’édition du 10 juin.)

Lien : Retronews

Le IIIe volume de la superbe histoire que le R. P. Ayroles de la Compagnie de Jésus, consacre à la Vie de Jeanne d’Arc est sur le point de paraître, chez Gaume et Cie, éditeurs, 3, rue de l’Abbaye à Paris, comme les deux premiers.

Ce volume qui aura pour titre : La Libératrice, d’après des documents français et anglo-bourguignons, et la chronique inédite de Morosini, ne comptera pas moins de 650 à 700 pages et plusieurs cartes. Prix, 15 francs.

C’est sous le plus haut des patronages que ce 3e volume s’adresse aux anciens et aux nouveaux amis de la vraie Jeanne d’Arc. Le Souverain Pontife Léon XIII a daigné, en effet, adressé au R. P. Ayroles, une lettre où Sa Sainteté s’exprime ainsi :

Dans l’œuvre vaste et laborieuse depuis longtemps entreprise par vous, de mettre en lumière là figure de la vénérable vierge, Jeanne d’Arc, vous répondez déjà dignement à l’attente des doctes, et par la richesse de l’érudition et par la sagesse de vos jugements et encore que pour la continuer et la poursuivre, vous n’ayez besoin ni d’exhortations ni d’éloges, il Nous plaît cependant, à raison de l’importance de l’œuvre, de vous départir encouragements et louanges.

C’est qu’en effet, celle qui est l’insigne honneur de votre patrie l’est en même temps de la religion catholique, dont les lumières et la direction, plus que toute autre cause, ont en tout temps fait conquérir à la France les fleurons de la vraie gloire.

Conduisez donc votre travail en sorte que — ce qui est votre but principal — tout ce grand fait de la Pucelle, non seulement ne soit en rien amoindri par les coups des ennemis de la religion, mais en sorte plus constant et plus éclatant.

En tête de ces ennemis, il faut placer ceux qui, dépouillant les exploits de la magnanime et très pieuse Vierge de toute inspiration de la vertu divine, veulent les réduire aux proportions d’une force purement humaine ; ou ceux encore qui, de son inique condamnation, portée par des hommes ennemis très acharnés de ce Siège, osent bien faire un thème d’incrimination contre l’Église.

Réfuter sagement, à la lumière et sur la foi des documents, pareilles assertions et celles qui s’en rapprochent, est de très grande importance ; c’est une excellente manière de bien mériter de la religion et de l’État.

Ne cessez donc pas, bien-aimé fils, de poursuivre allègrement ce travail, maintenant surtout que Notre récent décret a ouvert le cours canonique et régulier de cette sainte cause.

La lettre du Saint-Père se termine par l’envoi de la bénédiction apostolique.

Quand nous aurons le troisième volume, nous nous hâterons de l’analyser, en attendant, nous sommes heureux de féliciter une fois de plus très cordialement le savant religieux qui élève ainsi à la gloire de Jeanne d’Arc un monument plus précieux que ceux de bronze et de marbre.

Annales religieuses du diocèse d’Orléans 5 mars 1897

Institution du tribunal apostolique sur l’héroïcité des vertus, la partie la plus longue et la plus importante de la cause de Béatification

.

Source : Annales religieuses du diocèse d’Orléans, vol. 37, p. 151, vendredi 5 mars 1897.

Lien : Google

Cause de la vénérable Jeanne d’Arc. — La Cause orléanaise de Jeanne d’Arc, introduite en Cour de Rome le 27 janvier 1894, après avoir triomphé du procès de non culte

, entre aujourd’hui dans la période directe, qui, s’il plaît à Dieu, doit avoir pour dénouement le décret de Béatification.

Lundi 1er mars, à 10 heures, dans la chapelle de l’Évêché, a commencé le Procès apostolique, sur l’héroïcité des vertus de la Vénérable Jeanne d’Arc, pucelle d’Orléans. C’est la partie la plus longue et la plus importante de la Cause de Béatification.

Des témoins d’une haute compétence auront à répondre, sous la foi du serment, aux interrogatoires, envoyés de Rome, par le promoteur de la foi, Mgr Persiani, et à cent quarante-six articles, posés par le postulateur de la Cause, M. Hertzog.

Le tribunal est ainsi constitué :

- Juges : Mgr l’Évêque d’Orléans et son grand vicaire M. l’abbé d’Allaines, assisté de MM. Agnès, Dulouart, Génin, Castera, chanoines titulaires.

- Promoteur fiscal : M. Boulet, chanoine honoraire.

- Sous-promoteur : Despierre, Archiprêtre de la cathédrale ;

- Vice-postulateur : M. Clain, directeur au grand séminaire ;

- Notaire : M. Filiol, chancelier de l’Évêché.

Nous recommandons instamment et plus que jamais aux prières du Clergé, des Communautés religieuses et des fidèles, ce nouveau procès : c’est à Dieu d’éclairer juges et témoins ; c’est à Dieu seul qu’il appartient de mettre en lumière les grands

miracles, souhaités naguère par Sa Sainteté, et requis par la Sacrée Congrégation des Rites pour manifester et confirmer l’héroïcité des vertus de la Vénérable.

La Gazette 5 mars 1897

Annonce de la sortie du t. III de la Vraie Jeanne d’Arc.

Lien : Retronews

Questions Religieuses. — Un savant religieux s’applique depuis plusieurs années à élever un monument a Jeanne d’Arc, sous ce titre : La Vraie Jeanne d’Arc. Le troisième volume, intitulé : La Libératrice, paraît en ce moment. Il est précédé d’une lettre que le Pape Léon XIII adressait au P. Ayroles pour l’encourager dans son travail si rempli de sentiments religieux et patriotiques. [Suit la teneur du bref.]

Annales religieuses du diocèse d’Orléans 9 avril 1897

Le père Ayroles témoigne à Orléans dans le procès apostolique sur l’héroïcité des vertus.

Source : Annales religieuses du diocèse d’Orléans, vol. 37, p. 229, vendredi 9 avril 1897.

Lien : Google

Cause de la vénérable Jeanne d’Arc. — Le Tribunal, constitué et installé le 1er mars, pour faire le procès apostolique sur l’héroïcité des vertus de la Vénérable Jeanne d’Arc, Pucelle d’Orléans, a commencé ses audiences, le 12 mars, pour entendre la prestation de serment de plusieurs témoins d’Orléans. Il siège depuis le 1er avril sauf le dimanche, pour entendre les dépositions du R. P. Ayroles, de la Compagnie de Jésus, l’historien apologétique de la vraie Jeanne d’Arc

.

Les fidèles du diocèse d’Orléans, dont cette Cause est la leur (Aurelianen), n’oublieront pas, dans leur prières quotidiennes, de la recommander à Dieu, et surtout le 30 de chaque mois : ils aideront ainsi puissamment les juges ecclésiastiques et les témoins à mener à bien une instruction aussi délicate que laborieuse.

[Au-dessus, extrait de la Semaine religieuse de Toulouse, sur le voyage de Mgr Touchet dans la ville.]

Nous avons appris que Mgr l’Évêque d’Orléans venait d’être chargé par le Saint-Siège de procéder à de nouvelles informations canoniques en vue de la canonisation de la vénérable Jeanne d’Arc. Cette information portera, croyons-nous, sur la question de l’héroïcité des vertus et peut-être aussi sur les miracles. Elle marque une étape de plus dans la marche du procès. À cette occasion, on demande un redoublement de prières. Mgr l’Évêque d’Orléans désirerait que les amis de la Pucelle fissent une communion, à cette intention spéciale, le 30 de chaque mois ; on sait que la pieuse héroïne fut brûlée le 30 du mois de mai. À défaut de communion, on pourrait réciter quelques dizaines de chapelet. La cause si chère aux cœurs français donne en ce moment de belles espérances. Un personnage qui est à même d’être informé nous disait : Nous avons certains indices desquels on pourrait induire que Jeanne veut se presser.

Polybiblion mai 1897

Compte-rendu critique par Marius Sepet de cinq Ouvrages récents sur Jeanne d’Arc, dont : — 1. le tome III de la Vraie Jeanne d’Arc du père Ayroles, — 2. son allocution à l’église Saint-Denis de la Chapelle, le 8 septembre dernier (voir).

Les quelques réserves méthodologique de l’historien s’évanouissent devant la somme de travail du docte religieux

:

Non seulement, ce qui est son objet principal, il aura mis ainsi en plus vive lumière les caractères surnaturels de l’héroïque vierge de France, mais, par la masse énorme de faits et de textes remués, rapprochés, confrontés, discutés dans ce livre aux proportions gigantesques, il aura certainement ouvert la voie à des progrès importants de la science historique et bibliographique.

Source : Polybiblion, revue bibliographique universelle, 2e série, t. 45, 1897, p. 397-400.

Lien : Google

1. La Vraie Jeanne d’Arc. III. La Libératrice d’après les chroniques et les documents français et anglo-bourguignons, et la chronique inédite de Morosini, par Jean-Baptiste-Ayroles, de la Compagnie de Jésus. Ouvrage honoré d’un bref de Sa Sainteté Léon XIII. Paris, Gaume, 1897, in-4 de XVI-696 p. et deux cartes, 15 fr. Pour les souscripteurs à l’ouvrage entier, 10 fr.

Le R. P. Ayroles, de la Compagnie de Jésus, poursuit avec une rare intrépidité de labeur le vaste ouvrage de vulgarisation, de recherches et de discussion, qu’il a entrepris sous ce titre : La Vraie Jeanne d’Arc (Cf. Polybiblion, t. LXX, p. 406). Le tome III vient de voir le jour. Il est consacré aux chroniques et autres documents relatifs à la carrière militaire de l’héroïque vierge, provenant soit du parti national, soit du parti anglo-bourguignon, et, en plus, à la chronique vénitienne de Morosini, récemment découverte. L’auteur réserve pour le volume suivant les chroniques et documents provenant d’autres nations étrangères et aussi les témoignages consignés dans les deux procès sur la vie guerrière de Jeanne.

On y entendra, (dit-il), la chrétienté entière du XVe siècle, les témoins oculaires des merveilleux exploits, la libératrice elle-même nous révéler ce que furent les événements de cette période, et surtout la sainteté de celle qui les conduisait.

En ce qui concerne le présent volume, l’auteur en définit ainsi le contenu et la disposition :

C’est d’abord un exposé des deux partis en lutte, et une brève notice des personnages qui étaient à leur tête à l’arrivée de Jeanne. Cela nous évitera des renvois à des notes qui interrompraient la lecture. Un exposé sommaire de l’art de la guerre au commencement du XVe siècle fera mieux comprendre combien fut merveilleuse la jeune fille de dix-sept ans que l’on y vit exceller, sans que rien l’y eût préparée. La description d’Orléans, l’histoire rapide du siège qui durait depuis sept mois, l’état désespéré des habitants, une double carte, l’une de la France à l’arrivée de Jeanne, l’autre d’Orléans, dues à notre confrère, le R. P. Carrez, nous ont paru indispensables pour l’intelligence des chroniques.

Comment disposer ces chroniques ? Une double division s’offre d’elle-même. D’une part les chroniques et les documents venant du parti français ; de l’autre les chroniques et les documents émanés du parti anglo-bourguignon. Pareille disposition s’accommode assez sensiblement à l’ordre chronologique, car le parti français abonde en pièces qui nous font connaître les événements depuis l’arrivée à Chinon jusqu’à la levée du siège de Paris, et il est fort maigre sur ce qui a suivi. Le parti ennemi, au contraire, moins étendu sur la première partie de la vie guerrière, l’est beaucoup plus sur la seconde.

Chroniques et documents sont des deux côtés nombreux et disparates. Ils ont été subdivisés de la manière suivante. Dans le parti français, neuf chroniques plus étendues nous donnent, avec plus ou moins de détails, la suite des faits jusqu’au siège de Paris. Elles forment le second livre. Des chroniques beaucoup plus brèves, des documents de genres divers, des lettres, des pièces officielles ont trait seulement à quelques faits particuliers ; c’est le livre troisième. Autant que cela a été possible, sans les mutiler, elles ont été classées dans l’ordre chronologique des événements sur lesquels elles jettent plus de lumière. Afin de faciliter le rapprochement des divers récits d’un même fait, des divisions communes ont été introduites dans les chroniques. Les principales sont : De Chinon à Orléans ; — La Levée du siège d’Orléans ; — La Campagne de la Loire ; — La Campagne du sacre ; — La Campagne après le sacre. L’ordre dans lequel sont rangées les pièces du troisième livre correspond sensiblement à ces divisions.

Une subdivision différente a été introduite dans les pièces venant du parti anglo-bourguignon. À la froideur près, il est de ce côté des chroniques qui sont peu ou point hostiles : elles ont été groupées dans le quatrième livre. D’autres, au contraire, sont manifestement haineuses elles forment le cinquième livre. Le sixième est consacré à la chronique de Morosini. Le septième livre est réservé aux pièces justificatives et à la table.

Le texte des chroniques ou pièces en vieux français a été rajeuni par l’auteur.

Le travail de rajeunissement a porté d’abord sur l’orthographe, qui a été modernisée. Aux mots que ne comprendrait pas de prime abord un lecteur médiocrement instruit ont été substitués les termes aujourd’hui usités. Un déplacement de mots a suffi parfois pour rendre facile l’intelligence de phrases confuses dans le texte… Ne faire dire à l’écrivain que ce qu’il a dit, tout ce qu’il a dit, a été l’objet d’une préoccupation constante… Sans parler de plusieurs textes originaux reproduits aux pièces justificatives, on trouvera, au bas de la page, ceux qui ont paru amphibologiques ou avoir une importance spéciale.

Sur chacun des textes ainsi rapportés par lui au plan de son livre le P. Ayroles a donné des renseignements et remarques historiques et critiques. En tête des fragments de la chronique de Morosini relatifs à Jeanne d’Arc, qui ne sont pas la partie la moins intéressante de ce volume, se trouvent d’utiles détails sur le caractère de ce document et les circonstances de sa découverte. La traduction offrait des difficultés spéciales. Le P. Ayroles a obtenu pour ce travail le précieux concours de M. Baroncelli, sous-bibliothécaire de la Marcienne

à Venise.

L’idée et la physionomie quelque peu complexes, quelque peu touffues de ce vaste ouvrage, certains excès de jugement et d’expression, ont pu et dû donner lieu à de justes réserves, soit au point de vue de la méthode scientifique, soit au point de vue de la composition littéraire. Mais au degré d’avancement où il est maintenant parvenu, insister sur ces réserves ne serait plus très à propos. Mieux vaut exprimer le vœu sincère que le docte religieux en mène à bien l’achèvement auquel, très volontiers docile au conseil que lui en a donné le Saint-Père, dans un bref conçu en termes des plus favorables, le R. P. Ayroles ne cesse de travailler allégrement. Non seulement, ce qui est son objet principal, il aura mis ainsi en plus vive lumière les caractères surnaturels de l’héroïque vierge de France, mais, par la masse énorme de faits et de textes remués, rapprochés, confrontés, discutés dans ce livre aux proportions gigantesques, il aura certainement ouvert la voie à des progrès importants de la science historique et bibliographique.

2. Jeanne d’Arc à la Chapelle-Saint-Denys. Allocution prononcée à la Chapelle-Saint-Denys, le 8 septembre 1896, par le même. Paris, imp. Léon Parly, in-12 de 20 p. (Se vend au profit de l’église de Saint-Denys de la Chapelle).

Le zèle qui enflamme le P. Ayroles pour la gloire de Jeanne d’Arc ne se manifeste pas seulement dans l’ardeur avec laquelle il secoue la poussière des documents d’érudition et poursuit d’estoc et de taille les détracteurs ou même les admirateurs jugés par lui mal inspirés de cette céleste figure. Il ne néglige pas une occasion de célébrer ses mérites et de préparer son culte futur. C’est ce qu’il a fait avec éloquence, le 8 septembre dernier, dans une allocution vraiment fort belle, prononcée à la Chapelle-Saint-Denys, le 8 septembre 1896, et intitulée : Jeanne d’Arc à la Chapelle-Saint-Denys. Ce discours, profondément nourri d’histoire, n’est certainement pas l’un des moins dignes d’attention et d’estime parmi tant de panégyriques déjà consacrés à la vierge libératrice.

[Les autres ouvrages présentés sont : 3. Jeanne d’Arc modèle et patronne du patriotisme chrétien et français, discours du père dominicain Jacques Monsabré prononcé le 10 mai 1896 à Notre-Dame. — 4. Domrémy et le Monument national de Jeanne d’Arc, par l’abbé Victor Mourot. — 5. Un Compagnon de Jeanne d’Arc, Artur III, comte de Richemont, connétable de France, duc de Bretagne, par Léon Trébuchet.]

Études 5 mai 1897

Compte-rendu favorable du tome III de la Vraie Jeanne d’Arc, par le père Étienne Cornut.

Une fois achevée, l’œuvre du père Ayroles formera une Somme historique où quiconque voudra parler ou écrire de la Libératrice y viendra puiser à pleines mains

.

C’est d’ailleurs ce que l’on fait déjà beaucoup de discours, de brochures et de livres, en le disant ou en le sous-entendant, empruntent ses traductions, ses aperçus, ses exposés, ses conclusions et parfois ses phrases.

Voir également son compte-rendu du tome I, dans : Études, juin 1890.

Source : Études religieuses, etc., 38e année, tome 88, 20 juillet 1901, p. 412-415.

Liens : Gallica.

Le R. P. Ayroles continue avec une rare ardeur le monument qu’il élève à la Vraie Jeanne d’Arc

. Le troisième volume vient de paraître nous lui souhaitons le même succès qu’à ses aînés. Il le mérite.

Son titre indique ce qu’il contient. Analyser les sept cents pages de ce beau livre serait une fois de plus raconter la vie de l’héroïne. Rappelons plutôt quel est le but poursuivi par le savant auteur : mettre à la portée de tout homme instruit les sources mêmes de cette merveilleuse histoire. C’est à la fois œuvre de science et de haute vulgarisation, de discussion et de recherches.

J. Quicherat avait publié un grand nombre de textes authentiques mais son recueil déjà ancien est incomplet, défectueux et peu abordable. L’illustre paléographe a commis des omissions regrettables. Il ne faut pas s’en étonner. Quicherat ne croyait pas à la mission surnaturelle de Jeanne d’Arc, comme le prouvent les Nouveaux aperçus, où il a consigné ses idées philosophiques. Égaré par cette erreur capitale, l’érudit était logiquement conduit à négliger des documents qui sont, en réalité, de premier ordre. Les défaillances de détail, inévitables dans un travail si considérable, sont ainsi aggravées systématiquement.

À ce travail de Quicherat repris, redressé et mis au point, l’infatigable religieux ajoutera de nombreuses pièces dispersées jusqu’ici dans diverses collections. Mais ce n’est là que le côté matériel et le plus facile de sa tâche.

Les chroniques écrites en latin du moyen-âge ou même en vieux français ne sont pas d’une lecture aisée. Pour en saisir le sens exact et précis, il faut être familiarisé de longue date avec les mœurs, les faits, les institutions, les noms propres, la langue civile, ecclésiastique et militaire de l’époque. La culture générale et la sagacité naturelle ne peuvent suppléer à la préparation technique c’est ce que constate vite quiconque se met à l’œuvre. Le secours des glossaires ne suffit pas car la difficulté ne vient pas uniquement de l’ancienneté des mots, de l’étrangeté de l’orthographe et des variations du sens ; elle vient aussi de l’agencement des phrases où les incises mal liées s’accumulent et s’enchevêtrent.

Le R. P. Ayroles a jeté de la lumière dans ces obscurités par de substantielles notices et par une fidèle traduction. Ce dernier travail présentait deux écueils : altérer les textes ou leur enlever leur pittoresque et leur saveur. L’un et l’autre ont été évités avec un soin minutieux et un rare succès. De ces vénérables documents la rouille seule a disparu. Par surcroît d’exactitude, les passages ambigus, les expressions particulièrement caractéristiques se retrouvent dans leur forme originale au bas des pages, s’ils sont courts, à l’appendice, s’ils ont une certaine étendue. Toutes les inquiétudes seront ainsi calmées, toutes les objections ont été prévenues.

Pour mettre de l’ordre dans cet entassement, l’auteur a divisé les chroniques en deux séries d’abord les documents du parti français, qui donnent la suite des faits jusqu’au siège de Paris ensuite les documents du parti anglo-bourguignon, tantôt peu hostiles dans leur froideur, tantôt manifestement haineux et qui s’étendent principalement sur la seconde partie, de la guerre. Sans dislocation trop violente et sans mutilation on a ainsi l’ordre chronologique.

Le R. P. Ayroles ajoute à tous les documents déjà connus la Chronique inédite de Morosini, dont il est inutile de parler longuement, puisque les Études en ont eu la primeur ; mais le texte et la traduction ont été beaucoup amendés. Non seulement les lettres qui la composent sont l’expression du sentiment que la Pucelle produisait dans la chrétienté et de ce que la renommée publiait sur son compte, mais elles confirment ce qui est écrit ailleurs et donnent quelques nouveaux détails. On y voit notamment que la mission de Jeanne ne devait pas se terminer à Reims, après le sacre, mais qu’à cette première phase devait en succéder une seconde plus profitable à la chrétienté, à condition que le roi, les grands et le peuple suivraient les conseils de l’Inspirée. Cette partie conditionnelle n’a pas été réalisée par la faute des contemporains, comme il est arrivé pour quelques prophéties bibliques. Gerson avait prévu cette hypothèse et déclaré hautement que l’insuccès de la fin ne prouvait rien contre la réalité de la mission.

Un exposé sommaire des événements qui ont précédé, de l’art de la guerre au commencement du XVe siècle et des deux partis en lutte, une carte de la France à l’arrivée de Jeanne et un plan de la ville d’Orléans, de précieuses notes aident à l’intelligence des chroniques.

Grâce il tous ces secours la lecture de ces larges pages, où revit la vraie Jeanne d’Arc, est facile, entraînante et lumineuse. On a la joie de respirer l’atmosphère où se meut l’angélique Libératrice et de suivre pas il pas la radieuse apparition depuis Chinon jusqu’à Orléans, autour de cette ville miraculeusement délivrée et pendant les trois campagnes de la Loire, du sacre et d’après le sacre. Rien n’est plus émouvant pour un Français que ce poème commencé par une virginale idylle, continué par une épopée guerrière et terminé par un drame qui est un martyre. Aucun récit moderne, si habile qu’il soit, ne donne l’impression des faits et des âmes et surtout du surnaturel qui rayonne sur la France, comme ces naïfs témoignages.

En résumé, le R. P. Ayroles a voulu recueillir avec une généreuse abondance et une scrupuleuse fidélité ce qui a été écrit d’important sur Jeanne d’Arc et le mettre en si belle et si pleine lumière que tous puissent directement y contempler et y admirer la Pucelle. Son œuvre complète formera une Somme qui pourra tenir lieu des travaux antérieurs. Si l’on peut discuter plusieurs détails de la mise en œuvre, l’on ne pourra que louer le zèle, la science et la bonne foi du traducteur et de l’érudit. À l’usage, on se convaincra de plus en plus que les textes de la Vraie Jeanne d’Arc ne sont jamais autre chose que des textes authentiques, et quiconque voudra parler ou écrire de la Libératrice y viendra puiser à pleines mains.

C’est d’ailleurs ce que l’on fait déjà beaucoup de discours, de brochures et de livres, en le disant ou en le sous-entendant, empruntent ses traductions, ses aperçus, ses exposés, ses conclusions et parfois ses phrases. Nous sommes persuadé que l’auteur voit dans ces emprunts un hommage, un encouragement et une récompense, car il n’a voulu qu’une chose en poursuivant cette entreprise colossale : être utile à la France et à l’Église en glorifiant dans la Vraie Jeanne d’Arc l’une des plus belles apparitions du surnaturel sur la terre.

Ét. Cornut, S. J.

L’Univers 7 mai 1897

Brève annonce de la sortie du t. III de la Vraie Jeanne d’Arc (juste avant les fêtes de Jeanne d’Arc) et promesse d’un véritable compte-rendu à venir.

Lien : Retronews

Nous voici aux fêtes annuelles en l’honneur de Jeanne d’Arc. De beaux discours pleins de foi et de patriotisme vont rappeler l’œuvre de la Libératrice et de la Vénérable. Nous pourrons en signaler plusieurs ; nous voudrions les signaler tous. En attendant nous sommes heureux d’annoncer aujourd’hui un nouveau volume du grand ouvrage du R. P. Ayroles : La Vraie Jeanne d’Arc. C’est un volume in-quarto de 700 pages. Comme les précédents, il est riche en documents et ces documents sont complétés, éclairés par de savantes observations et dissertations qui en montrent toute la valeur. Le P. Ayroles justifie de plus en plus le titre qu’il a donné à son précieux travail ; nous lui devrons la vraie Jeanne d’Arc

. Grâce à ses recherches, à ses découvertes, la mission et les travaux de la Pucelle, les obstacles qu’elle a rencontrés là où elle devait trouver appui, les jalousies, les ingratitudes, les embûches qui ont entravé sa marche seront bien connus. Il y aura par suite beaucoup à refondre dans son histoire et ce sera à son honneur. La Libératrice grandira encore et l’on verra mieux la Vénérable, la Sainte.

Ce n’est pas seulement sur le caractère et les actes de Jeanne d’Arc que le R. P. Ayroles jette de nouvelles lumières ; il fait voir aussi les sentiments du pays. Il y montre l’esprit public, très vivant, très pieux. Cette pauvre petite bergère, humble fille du peuple, eut tout de suite le peuple pour elle. Tandis que la plupart des courtisans et beaucoup de chefs militaires lui faisaient de l’opposition, elle n’avait dans la foule que des croyants et des admirateurs. Ce contraste est établi d’une manière saisissante par les témoins que fait entendre le docte et laborieux auteur de la Vraie Jeanne d’Arc.

L’Univers rendra bientôt compte de cet important volume. Ceci n’est qu’un premier remerciement.

E. V.

La Vérité 7 mai 1897

Compte-rendu du t. III de la Vraie Jeanne d’Arc, par l’historien Arthur Loth. En tant qu’ancien chartiste, il regrette (tout en le comprenant) le choix du père Ayroles d’avoir publié certains documents inédits dans une orthographe modernisée (sans y joindre le texte original). Cette observation ne l’empêche pas de tenir cette publication pour la plus importante qui ait été faite sur la merveilleuse héroïne

.

Quand l’ouvrage sera achevé, il contiendra certainement un tiers ou un quart de pièces de plus que dans la collection de Quicherat.

Lien : Retronews

Pour la fête de Jeanne d’Arc a paru le troisième volume du grand ouvrage consacré par le R. P. Ayroles à l’héroïque et vénérable Pucelle d’Orléans, ouvrage qui n’en est encore qu’à la moitié, mais qui déjà se présente comme la publication la plus importante qui ait été faite sur la merveilleuse héroïne.

Le présent volume montre en Jeanne d’Arc la libératrice.

On y trouve d’abord un état succinct des doux partis en lutte : le parti français, d’un côté, le parti anglo-bourguignon de l’autre, avec une courte notice sur les personnages qui étaient à leur tête ; puis un exposé sommaire de l’art de la guerre au XVe siècle, pour mieux faire ressortir l’action miraculeuse de la jeune capitaine qui n’avait appris nulle part la technique militaire ; enfin, une histoire résumée du siège d’Orléans, qui durait depuis sept mois, lorsqu’arriva la libératrice.

La partie la plus considérable du volume est consacrée à la publication des documents relatifs à la lutte dont la France fut le théâtre.

Ce n’en est qu’une première série, car dans le volume suivant, qui exposera l’action guerrière de Jeanne d’Arc, figureront les chroniques de provenance étrangère, notamment les chroniques belges, et les témoignages de la chrétienté entière du XVe siècle sur les exploits de la libératrice.

Le tome III contient l’ensemble des documents émanant des deux partis en présence, chroniques, journaux, mémoires, extraits d’ouvrages, registres, et, en particulier la célèbre chronique de Morosini, éditée ici pour la première fois. Ils sont partagés en deux groupes, selon leur caractère et leur provenance.

Le P. Ayroles expose la méthode qu’il a adoptée pour la publication de ses documents. Il a cru devoir, pour les rendre lisibles à tous les lecteurs, les rajeunir dans le fond et dans la forme, substituant des mots modernes à des termes devenus inintelligibles, et modernisant la vieille orthographe.

C’est un parti qui peut très bien se justifier, et qui aura certainement de nombreux approbateurs. Mais, quels que soient le tact et le respect avec lesquels le P. Ayroles a procédé à ces modifications, on pourra regretter aussi qu’il n’ait pas purement et simplement publié, selon les exigences de la critique actuelle, les pièces dans leur teneur originale.

Sous l’une ou l’autre forme, ils présentent le plus grand intérêt et font du présent volume un recueil précieux pour la vie de Jeanne d’Arc. Quand l’ouvrage sera achevé, il contiendra certainement un tiers ou un quart de pièces de plus que dans la collection de Quicherat sur les deux procès.

Le P. Ayroles aura grandement mérité de l’histoire et de la chrétienté par cette belle et utile publication, pour laquelle il dépense tant de zèle, tant de foi, tant de travail et tant de recherches. Ce sera là l’histoire complète de la vraie Jeanne d’Arc.

Arthur Loth.

Bibliographie de la France 22 mai 1897

Indexation du tome III de la Vraie Jeanne d’Arc.

Source : Journal général de l’imprimerie et de la librairie, 86e année, 2e série, tome 41, p. 342.

Lien : Google

5175. — Ayroles (J. B. J.). — La Vraie Jeanne d’Arc. III : la Libératrice, d’après les chroniques et les documents français et anglo-bourguignons et la Chronique inédite de Morosini ; par Jean-Baptiste-Joseph Ayroles, de la Compagnie de Jésus. In-8°, XVI-696 pages et plan. Corbeil, imprimerie Crété. Paris, librairie Gaume et C. 15 fr.

Revue catholique des institutions et du droit juin 1897

Long compte-rendu du tome III de la Vraie Jeanne d’Arc par Albert Desplagnes, qui loue l’ouvrage le plus considérable qu’on ait jamais publié sur la Libératrice

.

À propos de Quicherat :

Prétendre parler de Jeanne avec vérité en niant le surnaturel est bien la tentative la plus étrange qu’on puisse faire.

Desplagnes témoigne que la réfutation sans ambages des historiens naturalistes par le père Ayroles a provoqué des remous dans le milieu académique :

Le P. Ayroles ne laisse pas une de leurs allégations sans réponse ; il ne laisse pas debout une seule de leurs hypothèses fantaisistes. Certains esprits qui voudraient qu’on respectât toujours tout, sauf la vérité, prétendent que le savant Jésuite est souvent trop vif et n’a pas assez d’égards pour des savants ses devanciers.

Voir : Comptes-rendus de Desplagnes

Source : Revue catholique des institutions et du droit, 25e année, 28e volume, p. 574-579.

Lien : Gallica

Le R. P. Ayroles poursuit avec une infatigable ardeur son grand ouvrage sur Jeanne d’Arc. En 1885 il avait exposé ses vues et annoncé déjà son beau travail dans un livre intitulé : Jeanne d’Arc sur les autels, synthèse de sa pensée et de ce qu’il faut savoir sur la libératrice. En 1890, un premier volume du grand travail paraissait sous ce nom : La Pucelle devant l’Église de son temps. En 1894, le second volume nous donnait : La Paysanne et l’Inspirée. Trois ans après, le savant jésuite publie : La Libératrice, troisième volume de la série. Il prépare déjà les deux derniers volumes qui compléteront l’ouvrage : La Vierge guerrière et La Martyre.

Ce que nous connaissons du travail déjà si avancé nous permet d’en juger l’ensemble et d’en apprécier les parties terminées.

Le premier volume mous montrait ce qu’ont pensé et écrit de Jeanne les plus grands, les plus savants, les plus dignes représentants de l’Église à son époque. Le P. Ayroles, après une notice complète sur chacun de ses prêtres éminents, nous faisait connaître leurs écrits. Il résulte de ce volume, qu’en dehors des quelques prélats et prêtres hérétiques ou vendus aux Anglais et qui ont brûlé la libératrice de la France, toute l’Église de son temps l’a considérée comme une vierge sans tache, inspirée par Dieu et les saints, qui sous cette inspiration a accompli une mission formelle reçue du ciel, mission qui a été une suite de miracles et d’actes merveilleux fort au-dessus de la puissance humaine ; l’Église de France l’a regardée et vénérée dès son époque comme une sainte et une martyre.

Cette opinion très raisonnée de l’Église du temps est consignée dans de volumineux mémoires, et rien n’est mieux établi dans aucune histoire. Le grand travail du P. Ayroles, quant à ce, a été de faire connaître chacun des écrivains, de montrer leur valeur, et d’extraire de leurs écrits tout ce qui peut intéresser le lecteur, en le donnant traduit en français, du latin, langue dont se sont servis ces prêtres contemporains de Jeanne.

Le volume II, paru en 1894, et dont nous avons rendu compte dans la Revue, contenait tous les documents connus relatifs aux dix-sept premières années de notre sainte, c’est-à-dire à sa vie à Domrémy jusqu’à son départ pour Chinon. Ce volume plein d’un très vif intérêt est l’ensemble de tout ce qu’on sait sur l’enfance de cette vierge incomparable. Rien n’est pur et frais comme cette histoire si simple dont l’humble village de Domrémy a été l’heureux témoin. La plus belle des fleurs qui naissent dans nos vallées, loin de tout contact impur, qui ne voient que le ciel et vivent dans la solitude ignorée des bois ou des montagnes donne l’idée des dix-sept premières années de Jeanne. Mieux encore peut-on les comprendre en pensant aux saintes qui ont été dès leur plus jeune âge favorisées de visions et de communications célestes. La pureté, dans toutes sa candeur, la bonté et la douceur dans leur charme fécond, l’amour de Dieu illuminant cette âme virginale, tout cela est l’essence même de cette fleur sans pareille, éclose aux bords de la Meuse, et que Dieu choisit pour sauver notre patrie.

Le IIIe volume, paru trois ans après le second, contient les documents que l’histoire a gardés, relativement à l’exécution de la mission providentielle de Jeanne. Toutes les chroniques écrites de son temps et qui relatent les faits de guerre, les actes de la libération de notre territoire envahi et conquis, les mentions partielles ou complètes des diverses campagnes de Jeanne, depuis son arrivée à Chinon jusqu’à sa prise à Compiègne, voilà le sujet du volume actuel.

Le P. Ayroles a accompli un travail énorme pour vulgariser les sources de cette histoire nationale et permettre aux lecteurs les moins instruits de les connaître. Il donne d’abord une notice sur l’auteur de chaque chronique ou écrit, pour expliquer dans quelles conditions et dans quelles vues chacun d’eux a rédigé son mémoire. Il relate ensuite, traduit en français ou du moins dépouillé de la forme souvent peu intelligible du langage original, tout ce qui, dans l’écrit, est relatif à Jeanne. Enfin, dans les pièces justificatives, il reproduit le texte même de l’écrivain. Rien ne saurait être plus complet.

Pour faire mieux comprendre les chroniques, l’auteur commence par exposer l’état des deux partis français et anglo-bourguignon à l’arrivée de Jeanne : cet exposé contient une notice sur tous les personnages principaux qui seront mentionnés. Un sommaire de l’art militaire en 1429 permet de mieux apprécier ce qu’a fait la merveilleuse enfant de 17 ans qui du jour au lendemain a commandé des armées, dirigé des batailles et donné des leçons d’artillerie, de stratégie et de politique à de vieux généraux, aux princes et au roi.

Les chroniques sont divisées ainsi qu’il suit :

Les livres II et III contiennent les chroniques et documents du parti français. Le livre IV donne les chroniques et documents les plus modérés du parti anglo-bourguignon. Le livre V relate les documents ouvertement haineux et calomnieux de ce parti. Le livre VI est consacré à la chronique Morosini.

Cette dernière, chronique, à elle seule, donnerait un grand prix à l’ouvrage, car l’une des plus étendues et des plus importantes, elle était restée depuis quatre siècles et demi complètement inconnue et enfouie dans les archives de Venise et de Vienne avant que le P. Ayroles l’en ait tirée. De toutes les chroniques des pays étrangers elle est la plus intéressante. La première par ordre de dates, elle a été écrite au cours même des événements, et consiste en une série de lettres adressées de Bruges à Venise par un noble Vénitien mandant à son père ce qui se passait en France. Justiniani, l’auteur de ces lettres, était dans un lieu où l’on était vite et bien renseigné. Les nouvelles, pourtant, ne sont pas toujours exactes, et nous savons par notre expérience actuelle combien de nouvelles fausses circulent dans les temps troublés. Rappelons-nous seulement 1870 ! Mais il est certain que la série de ces lettres est des plus importantes en confirmant beaucoup de points déjà connus et en révélant quelques faits restés inconnus ou douteux. On y trouve notamment la seule assertion formelle des efforts tentés par Charles VII pour délivrer Jeanne.

Le texte vénitien de cette chronique et la traduction qu’en donne le P. Ayroles sont des documents précieux et qui assignent à son livre un rang exceptionnel. Les difficultés que l’auteur a éprouvées pour obtenir la communication de ces pièces étrangères et dans lesquelles il a été aidé par plusieurs savants français, peuvent donner une idée des travaux de tout genre dont les résultats sont consignés dans ce bel ouvrage, le plus considérable qu’on ait jamais publié sur la Libératrice.

Quicherat avait publié en partie un certain nombre de ces documents. Le P. Ayroles a revu tous les manuscrits originaux et a pu rectifier plusieurs erreurs de son devancier. La partie qui est commune aux deux publications est plus complète et bien plus correcte dans le livre actuel. Je ne parle pas des appréciations et des jugements, qui, chez Quicherat, ont été singulièrement obscurcis et altérés par le scepticisme de cet écrivain et son horreur du surnaturel.

Prétendre parler de Jeanne avec vérité en niant le surnaturel est bien la tentative la plus étrange qu’on puisse faire ; je n’y puis même voir le plus simple non sens, car s’il est dans l’histoire un personnage inexplicable avec les éléments purement humains, c’est assurément Jeanne d’Arc.

Voici les chroniques contenues au présent volume, dans l’ordre de l’auteur :

- La chronique de la Pucelle, des deux Cousinot ;

- le Journal du siège, d’Orléans ;

- la chronique de Jean Chartier ;

- la double chronique d’Alençon, par Perceval de Gagny ;

- le greffier de la Rochelle ;

- la chronique de Tourmay ;

- les chapitres de Thomas Basin sur la Pucelle ;

- le Hérault Berry ;

- les pages de Mathieu Thomassin sur Jeanne ;

- la chronique du Mont Saint-Michel ;

- l’Ordo de Chalons ;

- Pierre Sala ;

- l’abréviateur du procès ;

- Alain Bouchard et le Miroir des femmes vertueuses ;

- Jean Bouchet ;

- Jacques Gélu ;

- Jean le Féron ;

- Jean de Mâcon ;

- Guillaume Girault ;

- les lettres et actes de Charles VII ;

- Jean Rogier ;

- les archives de Reims ;

- lettres des trois seigneurs Angevins ;

- lettre de Jacques de Bourbon La Marche ;

- lettre du sire d’Albret ;

- extraits de divers auteurs du XVe siècle.

- Chronique de Monstrelet ;

- chronique des Cordeliers ;

- Gilles de Roye ;

- Châstelain ;

- le notaire Pierre Cauchon ;

- Clément de Fauquembergue ;

- Forestel ;

- Le Fèvre de Saint-Remy ;

- le faux bourgeois de Paris ;

- Chronique de Morosini.

Le P. Ayroles a complété ces documents par deux cartes ; l’une est un plan d’Orléans en 1429 ; ce plan permet au lecteur de suivre et de comprendre bien mieux les opérations du siège. L’autre carte montre la France au temps de Jeanne, avec l’indication des limites de la conquête anglaise le 29 avril 1429 et le 24 mai 1430. Cette même carte contient le tracé des voyages et campagnes de la Pucelle. Ces renseignements sont excellents ; peut-être gagneraient-ils en clarté s’ils étaient placés dans deux cartes distinctes et coloriées, de façon que l’œil puisse sans peine en embrasser l’ensemble.

Les documents ci-dessus ne sont pas les seuls qui relatent les actes de la Pucelle ; ce sont ceux qui exposent le mieux la suite des campagnes ayant amené la libération du territoire. Il en reste un grand nombre qui révèlent plus particulièrement le caractère, la personnalité de Jeanne ; ce sont notamment les si précieuses déclarations des témoins oculaires de sa vie guerrière ; ces documents auront leur place dans le volume prochain, dont le nom sera, si je ne me trompe : La Guerrière. Les volumes III et IV seront donc le complément obligé l’un de l’autre, puisqu’ils feront connaître les actes, les campagnes et la vie publique et privée de la Pucelle, depuis son arrivée à Chinon jusqu’à sa prise à Compiègne.

J’ai tâché de faire comprendre le sujet précis et l’importance du volume qui vient de paraître. À mesure que l’auteur avance dans l’exécution de sa belle œuvre, on apprécie mieux la vérité de la définition qu’en a donnée M. Marius Sepet, un des grands et populaires historiens de Jeanne. Le travail du P. Ayroles, a-t-il dit, est urne œuvre de vulgarisation, de recherches et de discussion

.

Vulgarisation, car cette œuvre permet à quiconque a la moindre instruction d’étudier la Pucelle dans les sources même de son histoire ; le lecteur a en mains tous les documents connus des savants. Les recherches ont marché depuis cinquante ans, époque où a paru l’ouvrage de Quicherat ; la Vraie Jeanne d’Arc, qui a profité de toutes les découvertes faites depuis ce temps, contient de un quart à un tiers de pièces de plus que le Double procès. Quant à la discussion, elle est d’une logique serrée, et sa vivacité, où la vérité et le bon sens éclatent, est un attrait de plus pour le lecteur. L’histoire de Jeanne frappant toutes les erreurs des derniers siècles, il n’est pas surprenant que les tenants de ces erreurs, tous plus ou moins libres-penseurs, se soient efforcés de voiler, d’altérer, de mutiler les faits les plus certains qui contrariaient leur scepticisme. Le P. Ayroles ne laisse pas une de leurs allégations sans réponse ; il ne laisse pas debout une seule de leurs hypothèses fantaisistes. Certains esprits qui voudraient qu’on respectât toujours tout, sauf la vérité, prétendent que le savant Jésuite est souvent trop vif et n’a pas assez d’égards pour des savants ses devanciers. Il faudrait, pour ces critiques si respectueux des plus grossières erreurs, qu’on mît des gants pour renverser des statues de mensonges et qu’on s’excusât toujours très humblement de dire qu’un chat est un chat et Rollet un fripon. Le P. Ayroles qui est bien la charité personnifiée, n’a pas, fort heureusement, ces ridicules égards pour les fantaisies et les sottises que la libre-pensée a inspirées.

Et fort heureusement aussi le Saint-Père Léon XIII lui a écrit qu’il avait raison. Un Bref du 25 juillet 1894, en louant l’ouvrage dans toutes ses parties, recommande à l’auteur de réfuter toutes les assertions tendant à réduire les actes de la Pucelle aux proportions d’urne force purement humaine, et de ne pas permettre que ce grand fait soit en rien amoindri par les coups des ennemis de la religion. Ne cessez pas, ajoute Léon XIII, de poursuivre ce travail.

En lisant ce Bref, on voit que le Pape connaît bien Jeanne d’Arc, qu’il a en vue la couronne qu’on lui prépare, et qu’il comprend l’importance de Jeanne pour la France, l’importance de l’ouvrage actuel pour la cause de Jeanne. Je ne connais pas de Bref relatif à un livre, qui soit aussi formel, aussi concluant et aussi impératif. On comprend toute la force qu’y puise le savant Jésuite. Espérons que le volume quatrième, complément du volume actuel, ne tardera pas à paraître pour permettre aux lecteurs d’embrasser dans son entier, la physionomie de cette apparition divine que Jésus-Christ a réservée à la France.

Un publiciste qui voudrait, comme plusieurs autres, réduire Jeanne à des proportions romanesques, a parlé de l’obscurité

qui entourait son histoire. Cette façon de jeter le doute sur le plus grand fait de nos annales est d’une perfidie qui peut tromper seulement ceux qui n’ont jamais lu une histoire de la Pucelle. Comment peut-on de bonne foi parler d’obscurité alors que pour toute la période de sa mission, on sait jour par jour ce qu’elle a fait, où elle a été, avec qui elle était ? Il suffit, en effet, d’ouvrir quelque véritable et complète histoire pour suivre pas à pas et presque d’heure en heure la Pucelle, du 23 février 1429 au 24 mai 1430. Si l’on veut aller au-delà, les pièces mêmes du procès nous révèlent tout ce qui s’est passé du 24 mai 1430 au 30 mai 1431. Si l’on veut connaître les dix-sept années de Domrémy, les documents rapportés par le P. Ayroles dans son volume II laissent voir dans tout son éclat virginal la jeune paysanne que les saints formaient pour sa mission. On ne peut avoir l’ombre d’un doute sur ce qu’elle a été et sur ce qu’elle a fait, et un parti-pris de mauvaise foi peut seul prétendre que cette radieuse figure reste entourée d’obscurité : nous avons en ce qui la concerne, non seulement la certitude historique, mais la certitude juridique, car la plupart des documents principaux ont été dressés par des greffiers et des magistrats, lors des deux procès de condamnation et de réhabilitation.

Quel est le personnage historique, fut-ce le plus moderne, Napoléon Ier ou tout autre, sur lequel on ait une si prodigieuse quantité de documents et qu’on puisse suivre jour par jour comme on suit notre libératrice ? Nous avons, pour les personnages contemporains ou récents les plus célèbres, des lacunes considérables pour lesquelles on cherche en vain des renseignements sûrs. Qui peut dire avec certitude ce qu’est devenu Louis XVII ? Qui a trouvé des documents incontestables sur la jeunesse de Napoléon III ? Qui peut même en donner de certains sur nombre d’actes de son règne, et des principaux ? L’histoire la plus moderne est pleine de ces lacunes et de ces obscurités qui laissent un doute complet sur les événements les plus graves. Jeanne, au contraire, apparaît, à travers presque cinq siècles des plus agités, avec une netteté de couleurs et de traits, une précision de contours qu’on chercherait inutilement ailleurs.

Sans doute, nous avons à regretter encore l’absence de certains documents, ou perdus ou enfouis dans quelque bibliothèque ; nous regrettons notamment le registre de Poitiers et nous voudrions des pièces relatives au long séjour de Jeanne en Berry, après le siège de Paris. Mais ces lacunes n’empêchent point la céleste apparition de resplendir avec un éclat sans pareil. Espérons que l’avenir livrera à notre légitime attente les pièces que nous désirons. Depuis vingt ans on a fait plus d’une découverte relative à cette histoire nationale ; Jeanne nous fera découvrir tout ce qui peut servir à nous la restituer tout entière.

J’ai beaucoup parlé de Jeanne et peu du beau livre que le P. Ayroles vient de lui consacrer. J’ai dit, il y a des années, à l’occasion des premiers volumes, que cet ouvrage serait le plus beau monument élevé jusqu’à ce jour à là Pucelle. À mesure que l’auteur y ajoute les pierres qui doivent le compléter, mon opinion se confirme. Sa grande pensée de rendre à la France la vraie Jeanne d’Arc

se précise et prend un corps. On voit se former la statue sous le ciseau de l’artiste, et on admire.

Je ne veux louer aucune partie isolée pour me pas laisser croire que d’autres sont inférieures ; je ne peux pas davantage rappeler chacun des matériaux de cette œuvre. Lisez ce livre si vous voulez connaître à fond le plus grand, le plus merveilleux événement de notre histoire, si vous voulez voir comment Dieu a tiré la France d’une situation bien plus malheureuse et plus désespérée que la situation actuelle.

Un des pires drôles qui nous ont mis où nous sommes aujourd’hui, écrivait récemment qu’il regrettait beaucoup pour la France l’apparition de Jeanne d’Arc, parce que sans elle nous serions Anglais et que notre fusion dans la race anglaise aurait fait un peuple saris pareil. Je laisse au juif franc-maçon ses regrets, mais je prends son aveu. Oui, si Jeanne n’était pas venue de par le Roi du ciel

, depuis quatre siècles, nous serions Anglais, ou plutôt la France serait urne Pologne ou une Irlande écrasée sous le talon de l’Angleterre protestante. Si vous voulez comprendre combien cela est certain, lisez le livre du P. Ayroles. Et si vous êtes vraiment Français, vous crierez à Dieu du fond de votre cœur pour hâter l’heure où la nation entière pourra dire publiquement et d’une voix unanime :

Sainte Jeanne de Domrémy, patronne de la France, priez pour nous !

A. Desplagnes, Ancien magistrat.

La Vérité 1er juin 1897

Fête de Jeanne d’Arc à Notre-Dame, le dimanche 30 mai. Dans l’enceinte réservée au comité Jeanne d’Arc se trouvaient entre autres, Henri Wallon, le père Ayroles et le père Coubé.

Lien : Retronews

La fête annuelle en mémoire de Jeanne d’Arc a eu lieu hier 30 mai, jour anniversaire de la mort de Jeanne d’Arc, à Notre-Dame de Paris, sous la présidence de S. Ém. le cardinal Richard, archevêque de Paris, assisté du vénérable chapitre de Notre-Dame et d’un grand nombre de représentants du clergé de Paris. Un évêque missionnaire avait pris place à un côté de Son Éminence.

Dans l’enceinte réservée au comité de Jeanne d’Arc, nous avons reconnu MM. Chesnelong, Keller, amiral Mathieu, P. Nourrisson, Wallon, sénateur ; Pagès, Rudes, Azambre, Gibon et Pontal. Au banc d’œuvre : l’amiral Lagé, le général de la Rocque, le colonel Perrin, le P. Ayroles, le P. Coubé, le marquis Costa de Beauregard, un grand nombre de notabilités, catholiques de Paris. On attendait avec une certaine curiosité le discours du R. P. Bouvier, appelé à remplacer Mgr de Cabrières empêché, par le renvoi de la fête, de prononcer la panégyrique promise, et que nous espérons entendre l’année prochaine. […]

La Croix 10 juin 1897

Compte-rendu enthousiaste et méticuleux du tome III de la Vraie Jeanne d’Arc, par E’…

. L’auteur donne le plan complet de l’ouvrage puis en liste les documents inédits et les implications pour la connaissance de l’histoire de Jeanne d’Arc. Il termine en reprenant à son compte la conclusion élogieuse de Marius Sépet dans le Polybiblion.

Lien : Retronews

La Libératrice, c’est, le titre du troisième volume de la monumentale Histoire Jeanne d’Arc, par le R. P. Ayroles, de la Compagnie de Jésus.

Il y a trois mois [le 14 février], nous avons reproduit ici même la traduction du Bref que S. S. Léon XIII a daigné écrire au savant Jésuite. On n’a pas oublié en quels termes particulièrement élogieux le Saint-Père engageait l’auteur à se consacrer entièrement à pareil travail

, et daignait ajouter que c’était une excellente manière de bien mériter de la société religieuse et civile

.

En parlant des deux premiers volumes de cette œuvre sans pareille, nous disions que le R. P. Ayroles élevait ainsi à Jeanne d’Arc un monument plus durable que ceux de marbre, de bronze ou d’airain. Et à mesure que nous parcourons ces doctes écrits, il nous apparaît bien que ce jugement n’a rien d’exagéré et qu’il est vraiment celui qui convient. Et il nous est particulièrement agréable de le répéter.

Le R. P. Ayroles a mis à cette œuvre tout son cœur, toute son application, toute son énergie, toute sa patience et tous les trésors d’une érudition merveilleuse, acquise par une vie entière d’incessant labeur.

Il lui reste deux volumes à produire encore. L’un d’eux est presque achevé. Et le cinquième suivra de près.

Et bien mieux et à meilleur droit que le poète païen, bientôt il pourra dire : Hoc erat in votis ! [Voilà ce que je désirais (Horace)] et rendre grâce au Seigneur qui lui a donné la force et les moyens de couronner sa noble entreprise.

Nous avons donné l’analyse des deux premiers volumes. Nos lecteurs attendent celle du troisième. Enfin la voici :

Il y a dans la Libératrice un ensemble de pièces sur la vie de la guerrière que l’on chercherait inutilement dans tout autre recueil. Jusqu’ici, Quicherat était regardé comme l’historien de Jeanne le plus complet. Il y a cinquante ans qu’il a publié ses cinq volumes. Mais on ne connaissait alors ni la Chronique du greffier de la Rochelle, ni celle de Tournay, ni celle des Cordeliers et de Gilles de Roye, ni bien d’autres. On ne connaissait pas davantage la Chronique de Morosini, ce recueil de 23 lettres écrites an cours des événements, par un Vénitien fixé à Bruges et qui renseignait son père sur ce qui se passait en France, à l’époque des nobles prouesses

de la Pucelle.

C’est dans la Libératrice que ces lettres sont aujourd’hui publiées pour la première fois, dans le texte italien, aux pièces justificatives, et en français dans le corps du volume.

Le R. P. Ayroles a étudié partout, en France et hors de France, les auteurs de ces documents et la vie des personnages principaux mêlés à l’histoire de l’héroïne. Toutes ces études, il les a mises soigneusement à profit, et il nous en donne la substance dans ce troisième volume, véritable dossier tout rempli des plus précieuses richesses historiques. Et c’est ainsi, par exemple, que tel document, rejeté d’abord par Quicherat, est mis en pleine lumière et se trouve au premier rang des pièces qui nous font mieux connaître l’héroïne.

Le duc d’Alençon, qui devait mal finir, eut les préférences de la Libératrice. Pourquoi ? Le R. P. Ayroles nous l’apprend. C’est qu’alors, aucun prince ne méritait mieux de la France.

À Orléans, un des personnages qui approuvèrent le plus hautement la sainte envoyée de Dieu fut Jean de Mâcon, Qui était-il ? On l’ignorait. De récentes découvertes ont montré que ce personnage était un des plus savants canonistes du temps.

Et combien d’autres points importants ressortent des pièces retrouvées et reproduites !…

Ainsi, il n’est plus permis de soutenir que la mission de Jeanne d’Arc finissait à Reims. Jeanne avait promis de mettre le roi dans Paris

, tout comme elle avait promis de le conduire à Reims

. Et cela supposait qu’elle serait obéis et secondée. Mais il en coûte tant — et toujours — à la pauvre nature humaine de s’humilier devant Dieu alors surtout que sa force se cache ou ne se manifeste que sous les apparences d’un instrument aussi frêle qu’était alors la fille de Jacques d’Arc. Même à Orléans, la Pucelle engagea le combat décisif des Tourelles contre la volonté des chefs et des capitaines. Sa force, ce furent les bourgeois et le peuple. Les capitaines vinrent se joindre à elle quand ils virent les manières du fier et merveilleux assaut

.

Les triomphes qui suivirent la tirèrent plus complètement de l’ombre. On ne vit plus que la Pucelle.

Mais hélas ! tout cet éclat fit jaillir aussi les jalousies et elles étaient déjà si vives quand le roi et les seigneurs avec la cour arrivèrent aux portes de Reims que Jeanne disait : Je ne redoute plus rien que la trahison !

Après le sacre, les directions de Jeanne furent moins suivies que jamais. Si bien que lorsque le 8 septembre elle donna son assaut à Paris, une trêve, conclue depuis 12 jours, autorisait le duc de Bourgogne à venir détendre la ville ; bien plus on devait rendre les places qui durant la trêve auraient changé de parti. (Le traité est reproduit tout au long dans la Chronique des Cordeliers.)

Rien d’étonnant par suite si l’on a fait échouer l’héroïne. De nombreux chroniqueurs le disent formellement ou le donnent à entendre. Sûrement, c’est bien malgré Jeanne qu’on a brusquement terminé la campagne en retournant vers la Loire alors que des cités comme Amiens, Abbeville et généralement la Picardie, le Ponthieu, la Normandie se demandaient qu’à redevenir Français.

C’est en étudiant tous ces documents qu’il sera permis de voir la pieuse et noble figure de la Libératrice dans toute sa grandeur, de la contempler poursuivant sa mission, non seulement malgré les Anglais, mais au milieu des pièges, des embûches et des trahisons qu’elle trouva dans son propre parti.

C’est pour mettre la Vénérable Pucelle dans son vrai jour, pour la montrer telle que le ciel la fit et la donna à la France que l’auteur a voulu publier tous les documents du XVe siècle qui la concernent. Il les donne en français accessible à quiconque sait lire. Le français du XVe siècle, le latin, l’italien, l’anglais de cette époque sont des langues que la masse ne comprendrait plus.

Le R. P. Ayroles a rajeuni ce français

traduit ces idiomes étrangers ; mais en leur laissant la saveur du temps. Il a apporté tous ses soins à n’en point altérer le sens. Les érudits pourront s’en convaincre en rapprochant les traductions des textes eux-mêmes qui sont aux pièces justificatives.

Aux premières pages du volume, on trouve un magistral coup d’œil sur l’état des deux partis, sur la guerre au XVe siècle.

Puis, à la fin de l’ouvrage, deux cartes qui permettent de suivre les événements avec plus de facilité et de clarté.

Un critique compétent, Marius Sepet, a dit que ce livre aux

proportions gigantesques par la masse énorme des textes remués, rapprochés, confrontés, discutés, ouvrait la voie à des progrès importants dans la science historique et bibliographique. [Voir Polybiblion, mai 1897.]

Ce jugement fort exact sera ratifié.

L’auteur est trop de nos meilleurs amis pour que nous nous permettions d’ajouter rien de plus.

E’…

Les amis de la Libératrice voudront avoir part au mérite de l’auteur loué par le Saint-Père : ils voudront soutenir l’écrivain dans son labeur en mettant en bonne place dans leurs bibliothèques les cinq volumes de la Vraie Jeanne d’Arc. Cet ouvrage devrait être dans toute bibliothèque française vraiment sérieuse.

L’auteur a promis d’inscrire les noms des souscripteurs à la collection entière dans son quatrième volume qui sera, nous le répétons, prochainement publié.

L’ouvrage est édité par la maison Gaume, 3, rue de l’Abbaye, Paris. Chaque volume est un in-4° de 600 à 800 pages, sur beau papier et en beaux caractères.

Pour les souscripteurs à la collection entière, le prix est de 10 francs le volume. Mais il est de 15 francs pour ceux qui ne demandent qu’un volume.

L’Écho du Centre 20 juillet 1897

Article de soutien au père Ayroles par Emmanuel Rivière, fondateur de l’Écho du Centre, co-fondateur de la Fédération des travailleurs chrétiens du Centre et de l’Ouest.

Lien : Retronews

Il y a quelque temps, Sa Sainteté Léon XIII adressait à un savant religieux de la Compagnie de Jésus, la lettre suivante :

[Reproduction de la traduction française du bref de Léon XIII (25 juillet 1894), telle que dans le tome III de la Vraie Jeanne d’Arc.]

En dehors de cette approbation qui, pour nous, catholiques, constitue le plus brillant éloge qu’on puisse faire d’un ouvrage, nombre de journaux et revues ont parlé de ces remarquables travaux.

Dans la Revue catholique des institutions et du droit de juin dernier, M. Desplagnes, dont on connaît la haute compétence, a publié une excellente bibliographie, dont nous ne saurions assez recommander la lecture à nos nombreux amis.

Rien de mieux et de plus étudié ne peut être dit à ce sujet, nous n’y reviendrons pas et nous nous bornerons simplement à donner le plan de la publication faite à la librairie Gaume.

La Vraie Jeanne d’Arc

- La Pucelle devant l’Église de son Temps, 1 volume in-4° : 15 fr.

- La Paysanne et l’Inspirée, d’après ses aveux, les témoins oculaires, la libre-pensée. 1 volume in-4° : 15 fr.

- La Libératrice, d’après les documents français et anglo-bourguignons et la chronique inédite de Morosini, avec cartes, 1 volume in-4° : 15 fr.

- La Vierge guerrière, d’après ses aveux, les témoins oculaires, la Chrétienté et la libre-pensée (paraîtra bientôt), 1 volume in-4° : 15 fr.

- La Martyre, d’après son procès, les témoins oculaires et la libre-pensée, 1 volume in-4° : 15 fr.

NOTA. — Quiconque demande tous les volumes de la Vraie Jeanne d’Arc déjà publiés a droit au prix de faveur.

Mais qu’on me permette de citer ici un fait tout personnel et qui explique l’intérêt que nous portons à la diffusion de cet ouvrage dans nos régions du Centre.

Au lendemain de l’hommage au Christ de la province du Périgord, qui résumait nos études sur l’organisation nouvelle de notre patrie, un livre me fut envoyé par un de mes amis.

Il avait pour titre : Jeanne d’Arc sur les autels, et pour auteur le R. P. Ayroles, que je n’avais pas encore l’honneur de connaître.

Au milieu de ces pages consacrées à notre héroïne nationale, le savant historien établissait, d’une manière irréfutable, le véritable but de Jeanne d’Arc : rappeler au peuple de France et à ses chefs que le Christ s’était réservé le souverain pouvoir sur notre patrie.

La royauté sociale du Christ, le R. P. Ayroles y arrivait en étudiant l’histoire du passé ; nous y étions arrivés, nous, par l’étude du présent et des misères imméritées du peuple de France.

Et c’est pourquoi, si nous aimions déjà Jeanne d’Arc, nous l’avons plus aimée encore le jour où nous avons vu en elle une sœur de la B. Marguerite-Marie, toutes deux envoyées de Dieu pour rappeler à notre patrie, sa véritable mission, son but mi-bas sans lequel elle ne saurait prospérer, ni exister.

Emmanuel Rivière.

Journal d’Indre-et-Loire 7 août 1897

Compte-rendu favorable du tome III de la Vraie Jeanne d’Arc, par Paul Princeteau.

Le troisième volume, la Libératrice, vient de paraître. C’est un véritable événement dans le monde des savants.

Liens : Gallica.

Le R. P. Ayroles, de la Société de Jésus, continue la publication de son grand ouvrage intitulé, la Vraie Jeanne d’Arc.

En 1885, le docte écrivain avait exposé le plan de son œuvre par un livre : Jeanne d’Arc sur les autels. La Vraie Jeanne d’Arc se composera de cinq volumes. En 1890 a paru le premier : La Pucelle devant l’Église de son temps ; en 1894, le second nous donnait : La Paysanne et l’Inspirée ; aujourd’hui, nous avons le troisième sous ce titre : La Libératrice. Bientôt nous pourrons lire les deux derniers : La Vierge guerrière et : La Martyre.

Le succès obtenu par les deux premiers volumes a été immense, ils sont, en effet, venus bien en leur temps. Par des preuves historiques indiscutables, puisées souvent à des sources jusqu’à ce jour imparfaitement connues, ils ont établi que, sauf certains prélats et prêtres hérétiques ou vendus aux Anglais, toute l’Église du temps de Jeanne d’Arc l’a considérée comme une vierge guerrière sans peur et sans reproche, inspirée de Dieu et des saints.

Le second volume, la Paysanne et l’Inspirée, nous a plus spécialement parlé de l’enfant et de la jeunesse. il nous trace, des dix-sept premières années de Jeanne, le tableau le plus intéressant, aussi, le plus exact. Rien de pur et de frais comme la simple histoire de cette vierge formée et gardée par Dieu lui-même pour secourir le dauphin et sauver le royaume de France.

Le troisième volume, la Libératrice, vient de paraître. C’est un véritable événement dans le monde des savants. Quoique ont ait déjà tant écrit sur Jeanne d’Arc, on peut dire que voici une œuvre nouvelle. Elle est nouvelle, en effets, par les documents publics et l’attrait du procédé employé par l’auteur pour les mettre en lumière.

Ce volume, qui montre l’héroïne à son arrivée à Chinon et la suit jusqu’à sa prise sous les murs de Compiègne, contient de nombreuses chroniques qui, sous des aperçus différents et avec des sentiments divers, racontent les hauts faits de Jeanne pendant cette période de sa vie.

Ces chroniques, remises par les soins de l’auteur en un français facile à lire pour tous le monde, sont les suivantes : [énumération]

Chronique de Morosini.

La publication de cette chronique de Morosini constitue le grand progrès historique accompli par le R. P. Ayroles. C’est, en effet, le R. P. Ayroles qui a pu, après les efforts les plus méritoires, et grâce au concours de savants de Venise et de Vienne, faire la découverte de ce document, qui n’avait point encore été livré au public.

Cette chronique consiste en une série de lettres qu’un noble Vénitien, établi à Bruges, écrivait à son père pendant que Jeanne battait les Anglais. On y trouve, dans toute son indépendance et dans toute sa sincérité, le jugement qu’un homme, vivant en dehors des intérêts directs de la lutte et de l’influence des passions alors excitées, porte sur les événements qui se déroulent devant lui, et spécialement sur la mission providentielle de Jeanne.

On peut y constater que les contemporains de la Pucelle savaient que sa mission divine ne devait point s’arrêter au sacre du roi, à Reims, qu’elle avait aussi pour mandat de ramener le Roi dans Paris. Ces mêmes contemporains expliquent que, si Jeanne ne put ramener le roi dans Paris, c’est à cause de la jalousie que conçurent contre elle certains puissants de l’époque, ambitieux de vaincre sans son concours, et aussi à cause des traités secrets conclus par eux avec les ennemis du pays et du Roi.

La chronique de Morosini est douce aux cœurs des Français ; elle nous fait connaître tout ce que tenta Charles VII, par ambassades et par menaces, auprès du duc de Bourgogne et auprès des Anglais, pour délivrer sa libératrice.

Tout le monde comprendra quelle heureuse clarté cette chronique de Morosini répand aujourd’hui sur tant de points restés douteux ou même tout à fait dans l’ombre.

L’Œuvre du R. P. Ayroles est une révélation et une actualité. Elle enrichit l’histoire, elle prouve la sainte, et relève l’espérance en nos temps malheureux. Si elle est faite surtout pour attirer les les érudits, elle doit charmer aussi ceux qui ne demandent aux écrits sur le passé que l’émotion du sentiment. Pour le prouver, il nous suffira de citer ces lignes de l’oratio historialis de Blondel (1449), dans lesquelles l’auteur fait adresser par saint Louis à son descendant Charles VII les paroles que voici :

De tous les États policés, le plus excellent c’est le royaume de France, quand il ne forme qu’un seul et même corps. La Foi chrétienne lui confère un éclat sans pareil. La puissance divine le dirige et le gouverne avec les tempéraments d’une souveraine équité. Ceux qui sont appelés à le régir doivent unir, pour le défendre, le courage d’un grand cœur à une joyeuse ardeur pour le mener des armes. Le corps vit par l’âme, le royaume de France par la vraie religion. La Foi du Christ en est la suprême loi. Ô cher petit-fils, appelé à être à la tête d’un si beau royaume, ce n’est pas pour vous endormir dans le repos et l’inertie ; vous êtes né non pour vous, mais pour le salut et la défense de votre royaume et de la Foi catholique.

Paul Princeteau

La Croix 23 septembre 1897

10e Congrès eucharistique, à Paray-le-Monial du 20 au 24 septembre. Allocution du père Ayroles et de l’un des abbés Lémann.

Lien : Retronews

Article similaire :

Congrès Eucharistique à Paray-le-Monial, (par dépêche de notre envoyé spécial). — Paray-le-Monial, 22 septembre, 10 h. 40 du matin.

Hier soir très belle procession aux flambeaux. De nombreuses maisons sont illuminées et enguirlandées. Au Parc des Chapelains, allocution ardente du R. P. Lemius et acclamation enthousiastes de la foule : Au Sacré-Cœur ! à la bienheureuse Marguerite-Marie ! au Pape ! au cardinal Perraud !

Aujourd’hui à la messe, allocution de Mgr Isoard qui fait un commentaire de l’Évangile, de la promesse de l’Eucharistie. Réunion de la première section qui traite de l’enseignement de la liturgie eucharistique, des moyens pratiques de le propager, de la génuflexion, de l’attitude des fidèles à la messe, du silence et du respect dans les églises à la prière en commun.

Les RR. PP. Tesnière, Lemius, Durand, prennent la parole. Parlent aussi MM. l’archiprêtre de Sancère l’abbé Faivre, le R. P. Ayroles, M. Richard et Mgr de Cléry.

22 septembre, midi 40. À la 2e section, on a lu un rapport important de M. le vicomte de Damas, sur l’hommage solennel à rendre à Jésus-Christ à la fin du XIXe siècle par une adoration nocturne générale, au commencement du XXe siècle, œuvre hautement recommandée par l’épiscopat.

Histoire intéressante des miracles eucharistiques en Bourgogne. M. l’archiprêtre d’Autun résume un rapport sur l’assistance à la messe paroissiale le dimanche. Rapport de M. l’abbé de Bessonies sur les messes célébrées en réparation des sacrilèges maçonniques. S. Ém. le cardinal Perraud et l’évêque de Fiesole (Italie), assistent aux réunions. Mgr l’évêque de Liège dirige les débats avec une grande science.

M. L.

L’Univers 24 septembre 1897

Congrès eucharistique de Paray-le-Monial. Moins détaillé que le compte-rendu de la Croix du 23 septembre, mais fournit quelques informations sur les intervenants.

Lien : Retronews

Le congrès eucharistique de Paray-le-Monial est composé de prêtres et d’un certain nombre d’hommes d’œuvres. On remarque parmi les ecclésiastiques le R. P. Lemius, supérieur des chapelains de Montmartre, les RR. PP. Tesnière et Durand, du Très-Saint-Sacrement ; M. le curé de Saint-Eustache de Paris, M. l’abbé Gaultier de Claubry et un grand nombre d’ecclésiastiques d’Autun.

Mgr Isoard, évêque d’Annecy, a prononcé un éloquent discours sur les promesses de l’Eucharistie. La première section s’est occupée de la liturgie eucharistique. Les RR. PP. Tesnière, Lemius, Durand, ont pris la parole, ainsi que M. l’archiprêtre de Sancere, M. l’abbé Faivre, le R. P. Ayroles, M. Richard et Mgr de Cléry.

M. le vicomte de Damas a lu, à la seconde section, un rapport fort intéressant sur l’hommage solennel à rendre à Jésus-Christ à la fin du dix-neuvième siècle par une adoration nocturne générale. M. l’archiprêtre d’Autun a parlé sur l’assistance à la messe de paroisse le dimanche et M. l’abbé de Bessonies sur les messes célébrées en réparation des sacrilèges maçonniques.

S. Ém. le cardinal Perraud et Mgr l’évêque de Fiesole (Italie) assistent aux réunions. Mgr l’évêque de Liège dirigeait les débats avec une grande science.

Hier soir, une très belle procession s’est déroulée, aux flambeaux, dans la ville dont les maisons étaient illuminées et enguirlandées. La solennité s’est terminée par une allocution du R. P. Lemius qui a été suivie d’acclamations enthousiastes.

La Croix 25 septembre 1897

Congrès eucharistique de Paray-le-Monial. Présence du père Ayroles et du chanoine Lémann.

Lien : Retronews

Congrès eucharistique de Paray-le-Monial. (De notre envoyé spécial.) — On recueille, au fur et à mesure des entretiens, nombre de traits touchants que l’on regrette de ne pas conserver pour l’édification des lecteurs.

[…] Le nombre des congressistes augmente chaque jour. Remarqué M. le chanoine Lémann, le R. P. Ayroles qui a tant et si bien écrit sur Jeanne d’Arc ; Mgr de Saint-Clair, vicaire général de Malines ; M. Franque, du Havre ; M. l’abbé Faivre, auteur de Nos devoirs envers l’Eucharistie ; des Pères Franciscains, un Père Carme, etc.

Revue du monde catholique 1er octobre 1897

Compte-rendu de la Libératrice (Vraie Jeanne d’Arc, t. III), par l’abbé V. Davin.

Source : Revue du monde catholique, 36e année (1897), t. 132 (série 6, t. 16), n° 10 (1er octobre), p. 150-154.

Lien : Gallica

La Vraie Jeanne d’Arc. Tome III, — pp. XVI-696, avec le Plan d’Orléans en 1429, et la Carte de la France au temps de Jeanne d’Arc. Gaume, 3, rue de l’Abbaye.

Le troisième des cinq volumes du grand ouvrage du R. P. Ayroles, la Vraie Jeanne d’Arc, vient de paraître. Après la Pucelle devant l’Église de son temps, et la Paysanne et l’Inspirée d’après les aveux des témoins oculaires et la libre-pensée, voici la Libératrice d’après les chroniques et les documents français et anglo-bourguignons et la chronique inédite de Morosini. Le volume porte en tête un Bref de Sa Sainteté Léon XIII, du 25 juillet 1894. L’intérêt de ce Bref nous invite à le reproduire d’abord intégralement :

Dans l’œuvre vaste et laborieuse depuis longtemps entreprise par vous… [cf. exergue du t. III.]