Documentation : Vraie Jeanne, IV (1898-1901)

La Vraie Jeanne d’Arc, t. IV 1898-1901

Le Peuple français 14 avril 1898

Annonce de la parution prochaine du t. IV de la Vraie Jeanne d’Arc.

Vente par souscription : coût 15 francs, 10 pour ceux qui auront souscrit avant le 15 avril.

Lien : Retronews

Sous Presse. — La Vierge guerrière : d’après ces aveux, les témoins oculaires, la chrétienté, les poètes et les registres du temps par, le R. P. J. B. Ayroles. S. J. 1 fort vol. in-4°, en souscription. 10 fr. — Après le 15 avril, le prix de ce 4° volume de la Vraie Jeanne d’Arc, sera porté à 15 fr.

La Réforme sociale 16 avril 1898

Présentation de l’éditeur sur deux pages, et bon de souscription pour le tome IV de la Vraie Jeanne d’Arc (15 fr. le volume, ou 10 fr. si l’on souscrit avant le 20 avril selon la présentation, ou le 30 avril selon le bon).

Après avoir exposé le contenu de ce 4e volume, le texte résume l’idée maîtresse du père Ayroles : l’histoire de Jeanne d’Arc constitue une preuve du surnaturel et du christianisme. Il rappelle que l’ouvrage a été distingué par un bref de Léon XIII, et précise que les noms des souscripteurs à la collection complète figureront dans le prochain volume.

Source : La Réforme sociale, 18e année, tome 35, 4e série, tome V. (Les pages publicitaires, renvoyée en fin de recueil, étaient probablement jointes à la livraison n° 54, du 16 avril 1898.)

Lien : Gallica

Ane Mon Gaume et Cie, X. Rondelet et Cie, éditeurs, 3 rue de l’Abbaye, Paris.

Souscription au 4e volume de la Vraie Jeanne d’Arc : La Vierge Guerrière, d’après ses aveux, les témoins oculaires, la chrétienté, les poètes et les registres du temps, la libre-pensée, par le R. Père J.-B. J. Ayroles, de la Compagnie de Jésus.

L’historien de Jeanne d’Arc. — Le R. P. Ayroles S. J., un des principaux témoins entendus par le Tribunal chargé, sous la présidence de Mgr l’évêque d’Orléans, de la procédure relative a la canonisation de Jeanne d’Arc, va publier le IVe volume de son admirable ouvrage : La Vraie Jeanne d’Arc. Il a pour titre : La Vierge guerrière, d’après ses aveux, les témoins oculaires la chrétienté, les poètes et les registres du temps, la libre-pensée.

La Libératrice et la Vierge guerrière. — Le précédent a présenté, d’après les amis et les ennemis, la suite des événements, et n’a touché qu’accidentellement et comme par l’extérieur à la merveilleuse jeune fille qui les menait. Celui-ci, au contraire, fait surtout connaître la personne et l’effet produit dans la chrétienté par son apparition. Ce que fut la Vierge guerrière, on le saura par les aveux que lui arrachèrent sur cette période de sa vie les tortionnaires de Rouen, et par les dépositions des cinquante cinq témoins qui, au procès de réhabilitation, furent cités pour dire ce que fut celle qu’ils avaient vue, entendue à Chinon, à Poitiers, à Orléans, dans les campagnes de la Loire et du sacre. Qui pouvait mieux la connaître que ceux qui la virent à la cour, la reçurent sous leur toit, combattirent à ses côtés ou faisaient partie de la maison que lui constitua Charles VII . Leurs dépositions sont renfermées dans ce volume. On y trouvera les nombreux écrits des contemporains qui nous ont transmis les impressions de la chrétienté entière.

Au fond, les témoignages sont concordants ; les divergences ne portent que sur des points secondaires ; les ennemis eux mêmes sont forcés d’avouer les faits, et c’est vainement qu’ils essaient d’en calomnier la cause, et de noircir la lumière ; elle brille malgré eux et laisse voir la physionomie dépeinte par les spectateurs non prévenus.

La Pucelle, preuve et exposé du christianisme tout entier. — Dieu n’a pas fait si belle merveille, unique dans l’histoire, pour un siècle seulement. Si l’on considère la France indépendamment de ses destinées surnaturelles, l’on peut même dire que la Pucelle a été faite pour chose plus grande que la résurrection de la France.

Dans le plus beau des panégyriques inspirés par la fête du 8 mai, a Orléans, en 1844, un jeune prêtre qui devait s’appeler le cardinal Pie, proclamait Jeanne, le type le plus complet et le plus large de la religion et de la patrie ; un modèle à offrir à la fille des pâtres et à la fille des rois, aux prêtres et aux guerriers, aux heureux du monde et à ceux qui souffrent, aux grands et aux petits ; un parfum de l’Éden dans notre triste exil ; une apparition du Ciel ; Dieu venant à nous cette fois encore par un chemin virginal.

Qu’est-ce à dire sinon que la Pucelle est le Christianisme entier mis sous nos yeux dans un fait qui en est la preuve la plus irréfragable en même temps qu’un expose plein de charmes ? Nombreuses et irréfutables sont les preuves du surnaturel chrétien qui ressortent de la vie guerrière de la Vénérable. Le volume les expose, en même temps qu’il montre par quels procédés le naturalisme cherche à se débarrasser d’un fait qui le met a néant.

La connaissance de Jeanne d’Arc réservée à nos temps. — Si le XVe siècle subit un instant le charme, on peut dire qu’il ne sut pas ou mieux ne voulut pas tirer les conclusions de ce fait sans pareil. Le bûcher du Vieux-Marché fut pour lui ce que fut pour le monde la croix du Calvaire, un scandale. Dieu, en venant encore à nous par un chemin virginal, condamnait les passions égoïstes et frappait des erreurs dont on voulait faire des dogmes. L’histoire de la sainte fille fut obscurcie, mutilée ; et même parmi les bons l’on se transmit une Jeanne d’Arc incomplète et à moitié voilée.

L’heure est venue de la tirer du cadre étroit qui la rapetisse et la voile, de tirer des faits et des paroles de l’envoyée du ciel les trésors qu’ils renferment pour la réfutation de l’impiété, pour l’encouragement et la sanctification des croyants. Dieu réservait ce secours à nos temps.

Nécessité d’étudier la sainte dans les sources de son histoire. — Les autels que l’Église se prépare à élever à la sainte, et les fêtes en son honneur que chaque année ramènera dès lors, fourniront l’occasion, imposeront le devoir de le faire valoir, à tous les amis de la Sainte, de la France et de l’Église. Il est par suite nécessaire qu’ils possèdent pleinement les faits, et peut être plus pleinement encore les paroles. La Vénérable affirmait à ses prétendus juges, à la 17e séance, n’avoir rien dit que sur le conseil de sainte Catherine. L’inspiration qui en parut manifeste à plusieurs de ses auditeurs, devient évidente quand on reconstitue la situation avec toutes ses circonstances.

Les cinq volumes de la Vraie Jeanne d’Arc ont pour but de reproduire, de vulgariser les faits et les paroles dans toute leur vérité, de les expliquer, de les venger, d’en tirer les principales conséquences.

Approbation de Léon XIII. — L’auteur a reçu la plus douce et la plus haute des récompenses par le bref si élogieux dont le Vicaire de Jésus-Christ a bien voulu l’honorer. Non seulement Léon XIII a daigné lui dire de poursuivre le travail, toute autre occupation cessante, il a proclamé l’œuvre une excellente manière de bien mériter de la Religion et de l’État. Elle recevra son couronnement par le volume du Martyre ; et, Dieu aidant, il ne se fera pas trop attendre.

On a dit que c’était un monument, auquel on a appliqué l’ære perentus du poète. Il doit porter les noms de ceux qui l’auront élevé. C’est pourquoi sans attendre le Ve volume qui sera surchargé, on trouvera dans celui-ci les noms de ceux qui ont souscrit ou souscriront aux cinq volumes. Ils leur seront livrés au prix de faveur de 10 fr. le volume.

Pour le même prix, on peut souscrire à la Vierge Guerrière jusqu’au 20 avril. Passé ce laps de temps, un volume demandé à part sera coté 15 fr.

Plan de la publication de la Vraie Jeanne d’Arc :

- La Pucelle devant l’Église de son temps, 1 vol. in-4° : 15 fr.

- La Paysanne et l’Inspirée, d’après ses aveux, les témoins oculaires et la libre-pensée, 1 vol. in-4° : 15 fr.

- La Libératrice, d’après les documents français et anglo-bourguignons et la chronique inédite de Morosini, avec cartes, 1 vol. in-4° : 15 fr.

- La Vierge guerrière, d’après ses aveux, les témoins oculaires, la chrétienté, les poètes et les registres du temps, la libre-pensée (en souscription), 1 volume in-4° : 15 fr.

- La Martyre, d’après son procès, les témoins oculaires et la libre-pensée (en préparation), 1 volume in-4° : 15 fr.

Total : 75 fr.

Pour les souscripteurs inscrits avant la publication de chaque volume, 10 fr. le volume.

[Page suivante, le bon de souscription à remplir, similaire à celui-ci.]

La Croix de Saintonge et d’Aunis 17 avril 1898

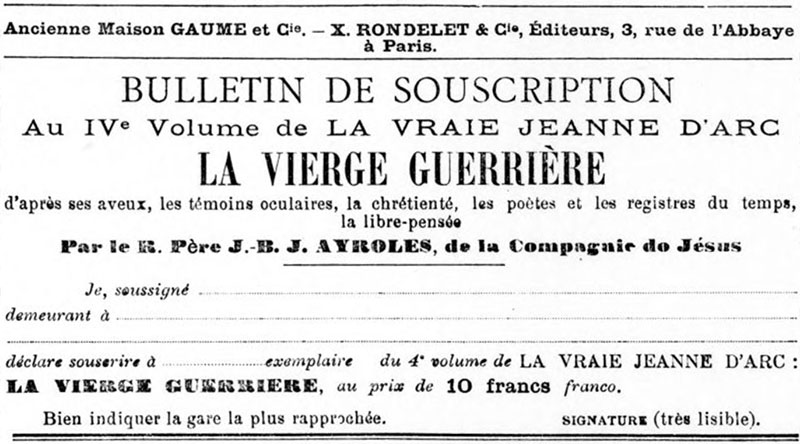

Bon de souscription pour le 4e volume de la Vraie Jeanne d’Arc.

Lien : Retronews

Ancienne Maison Gaume et Cie. — X. Rondelet et Cie, Éditeurs, 3, rue de l’Abbaye à Paris. — Bulletin de souscription — Au IVe Volume de La Vraie Jeanne d’Arc — La Vierge guerrière, d’après ses aveux, les témoins oculaires, la chrétienté, les poètes et les registres du temps, la libre-pensée — Par le R. Père J.-B-J. Ayroles, de la Compagnie de Jésus.

Je, soussigné … demeurant à … déclare souscrire à … exemplaire du 4e volume de la Vraie Jeanne d’Arc : la Vierge guerrière, au prix de 10 francs franco. — Bien indiquer la gare la plus rapprochée. Signature (très lisible).

[Le bon de commande est précédé d’un plan de publication des 5 volumes :]

Pour les souscripteurs avant l’apparition du volume en souscription, 10 francs.

Le Peuple français 24 mai 1898

Présentation du plan de publication des 5 volumes et du bon de souscription pour le 4e.

Lien : Retronews (p. 3 et 4)

[Similaire au plan et au bon publiés dans la Croix de Saintonge et d’Aunis du 17 avril 1898.]

Revue catholique des institutions et du droit juin 1898

Bon de souscription pour l’Histoire complète de Jeanne d’Arc, du chanoine Dunand. Le père Ayroles est l’une des sources utilisées par l’auteur, aux côtés de L’Averdy, Barante, Quicherat…

Source : Revue catholique des institutions et du droit, 26e année, 2e semestre, 2e série, 21e volume.

Lien : Gallica

[…] Le lecteur y trouvera les résultats des investigations et des travaux de L’Averdy, de l’abbé Dubois, de Barante, de J. Quicherat, de Vallet de Viriville, de Dufresne de Baaucourt, du R. P. Ayroles, de Siméon Luce, de MM.de Bouteiller, de Braux, Boucher de Molandon, J. Loiseleur, Charpentier, Cuissart, Sorel, Charles de Beaurepaire, Lanéry d’Arc, des RR. PP. Belon et Balme.

[…] Le premier volume de l’Histoire complète de Jeanne d’Arc, paraîtra vers juillet prochain. — Le prix de l’ouvrage en souscription est de 4 fr., le volume pris en librairie. Dès que le premier volume aura paru, le prix de chacun des trois sera porté à 6 francs. On peut adresser les demandes de souscription par simple carte signée, soit à l’auteur, M. le chanoine Dunand, rue Nazareth, 29, soit à l’éditeur, M. Paul Édouard-Privat, rue des Tourneurs, 45, à Toulouse. Les volumes ne seront payables qu’après livraison.

Revue catholique des institutions et du droit juillet-août 1898

Long compte-rendu du tome IV de la Vraie Jeanne d’Arc par Albert Desplagnes, qui plus que jamais y voit l’un des plus importants ouvrages de notre temps

.

Une simple histoire de Jeanne d’Arc, si parfaite fût-elle, n’aurait pas, à ce point de vue, la même autorité, du moins pour les esprits difficiles et qui, ainsi que Thomas, veulent voir et toucher avant de croire. Avec le livre actuel, on voit, on touche.

Quelques remarques :

Ce volume IV, ainsi que le II (l’enfance de Jeanne) emporte sa préférence car ils nous dépeignent cette âme idéale de Française et de chrétienne

.

Desplagnes s’interroge sur le cas d’Alençon : le 3 mai 1456 il livrait aux juges de la réhabilitation son témoignage ému sur l’épopée de Jeanne d’Arc, et se faisait arrêter le 27 pour conspiration avec l’Anglais.

Il expose la position du père Ayroles sur des questions historiques (le secret du roi, l’étendue de la mission de Jeanne, les causes de l’échec devant Paris) ainsi que ses conclusions quant à :

1. la royauté non seulement céleste mais terrestre et sociale de Jésus-Christ ; […] 2. la manifestation du surnaturel par toute la vie et les actes de Jeanne.

Desplagnes se fait l’avocat du père Ayroles sur plusieurs points :

1. Le recueil d’Ayroles ne fait-il pas doublon avec celui de Quicherat ? — Non : il contient presque le double de matières, classées dans un ordre logique

, corrige certaines erreurs de transcription, et réfute les systèmes de la libre-pensée

.

2. Admettre ainsi le surnaturel chrétien n’est-ce pas du mysticisme

? — Non ; et pour qui rejette le christianisme, Jeanne d’Arc est incompréhensible et inexplicable

. Desplagnes va plus loin :

L’histoire vraie et complète de Jeanne n’a jamais pu et ne pourra jamais être écrite par un non catholique ou un catholique qui ne l’est que de nom, parce que ou il niera les miracles innombrables de cette histoire, ou bien il devra raconter des faits auxquels il ne croit pas.

2bis. Garantir l’immédiate restauration de la France par la simple canonisation de Jeanne n’est-ce pas du mysticisme

? — Le père Ayroles déclare simplement que

la résurrection de la France ne pouvait venir que du retour à la foi pratique et aux vertus démontrées et inspirées par Jeanne.

Desplagnes reprend l’idée plus loin :

Jeanne vit, elle nous aime et veut nous sauver encore ; seulement pas plus au ciel que sur la terre elle ne peut nous sauver sans nous, et surtout malgré nous.

3. L’ouvrage du père Ayroles ne sera pas lu par le monde érudit parce qu’il ne donne pas les textes purs des documents. — Faux : il les donne.

4. Le père Denifle, dominicain allemand, auteur du Cartulaire de l’Université de Paris rejette dans une dissertation la responsabilité de l’institution dans la mort de Jeanne. — Si, elle a trahi.

On comprend que l’apologie de ce corps traître à son pays, soit faite avec complaisance par un Allemand.

Note. — Le père Ayroles répondra au père Denifle par un ouvrage entier : L’Université de Paris au temps de Jeanne d’Arc (1901), qu’il fera paraître avant le tome V de la Vraie Jeanne d’Arc (1902).

En conclusion, Desplagnes réaffirme son engouement pour l’ouvrage du père Ayroles :

Je voudrais que la France entière pût le lire.

Il l’incite même à composer d’autres livres plus courts, plus à la portée de tous

. Seul point de désaccord : Ayroles estime que la situation de la France était pire au XVe siècle qu’elle l’est au XIXe, Desplagnes pense l’inverse.

Note. — En 1910, Ayroles s’exprimera dans le même sens et parlera de la France d’aujourd’hui, bien plus près de sa ruine que celle du XVe siècle

. (Cf. l’article : La morale chrétienne dans l’histoire de Jeanne d’Arc.)

Voir : Comptes-rendus de Desplagnes

Source : Revue catholique des institutions et du droit, 26e année, 2e semestre 1898, 2e série, 21e volume, juillet (p. 24-40), août (p. 110-123).

24La Vraie Jeanne d’Arc, tome IV : La Vierge guerrière, d’après ses aveux, les témoins oculaires, la chrétienté, les poètes du temps, les registres publics et la libre-pensée.

I

Jeanne d’Arc est le grand nom, comme le phare national qui illumine pour nous la fin du XIXe siècle. Pourquoi la merveilleuse vierge qui fut la stupéfaction universelle du temps témoin de sa vie, fut-elle si promptement oubliée que, pendant les trois ou quatre siècles qui l’ont suivie, la nation qu’elle avait sauvée semble presque ignorer son histoire, même son nom ? Quand on lit les livres d’histoire des siècles derniers, par exemple le grand dictionnaire de Moréri, qui est de la fin de Louis XIV, on est étonné de voir une pareille ignorance de faits absolument certains et qui ont une telle importance pour la nation. Pourquoi les rois qui lui devaient leur couronne ont-ils paru si ouvertement ignorants ou ingrats ? Et, avant tout, comment le roi dépossédé de tout son royaume avant elle, et qui chaque jour, pendant un an, voyait de ses yeux la puissance surnaturelle dont elle disposait et les miracles qu’elle semait sous ses pas pour le replacer sur son trône, comment ce roi qui était chrétien, intelligent et brave, qui avant Jeanne n’avait connu que le malheur et la ruine, qui avait la double expérience d’une humiliante misère suivie tout à coup, dès l’apparition de la Pucelle, d’éclatants et improbables triomphes, comment ce prince fut-il toujours si aveugle devant cette puissance qu’il reconnaissait cependant, si rebelle à la main qui le tirait du précipice, si faible pour les ineptes ou coupables conseillers qui voulaient perdre sa libératrice ? 25L’indocilité et l’ingratitude de Charles VII surprennent bien plus encore que l’oubli des siècles qui l’ont suivi. Il y a dans ces divers faits un mystère que l’histoire constate, et qu’elle ne peut expliquer.

Ce mystère est vraiment humiliant pour l’esprit français, quand on voit depuis plus d’un siècle vivre encore dans la mémoire des plus ignorants, et jusque dans le cœur de milliers de fanatiques, les noms des scélérats de la Terreur comme ceux des ambitieux qui ont fait le malheur de la France. Sous François Ier, sous Louis XII, même sous Louis XI, qui pourtant l’avait vue, qui se rappelait encore Jeanne d’Arc ? qui s’inspirait d’elle et de ce qu’elle avait dit ou fait pour nous ? Aujourd’hui, par contre, on parle de Robespierre, de Danton et de beaucoup de leurs infâmes complices comme s’ils vivaient encore ; Napoléon Ier est discuté comme s’il prétendait de nouveau ramener le pays sur le chemin des victoires et des désastres. Et cependant, Robespierre, Danton et leurs pareils sont la honte de l’humanité, et Napoléon a été un fléau plus encore qu’une gloire. Jeanne d’Arc non seulement a remporté des victoires autrement surprenantes que tous les autres, mais sans elle la France serait devenue dès 1429 une simple province anglaise. Un ignoble juif, dont je ne veux pas même citer le nom trop connu, regrettait publiquement, il y a quelques mois, la venue de Jeanne, parce que, disait-il, les Français fondus avec les Anglais auraient fait un peuple admirable

!

II

Ces pensées et bien d’autres me venaient à l’esprit en lisant le nouveau volume du grand ouvrage que le P. Ayroles consacre à la plus illustre des Françaises.

Ce volume, le quatrième de ce monument historique, est spécialement relatif à la personne de notre Libératrice. Le volume précédent avait présenté le tableau des événements de 1429 et 1430, des victoires sur les Anglais, du triomphe de notre nationalité, de la résurrection 26de la France. Aujourd’hui, l’auteur nous expose tout ce qui a été dit et écrit par ses contemporains sur la personne même de Jeanne pendant sa vie guerrière. Le volume II nous avait révélé, d’après les mêmes sources, la paysanne de Domrémy, la vierge inspirée qui recevait les enseignements des saints du Paradis. Le volume actuel nous montre la guerrière, la céleste envoyée exécutant sa mission, jusqu’au jour où a commencé son martyre.

Les nombreux témoins qui ont vu Jeanne, qui ont combattu à ses côtés, qui ont même vécu près d’elle, à la Cour, à la guerre, à Chinon, à Orléans, à Bourges, à Reims, partout où elle a été en 1429 et 1430 ; les contemporains qui l’ont connue ou ont entendu parler d’elle, les poètes qui l’ont chantée, les hommes publics qui ont noté les délibérations des villes et les dépenses publiques occasionnées par sa mission et ses campagnes, voilà ceux que le P. Ayroles fait revivre pour nous dire ce que fut la Pucelle. Ici encore, notons une surprise. L’ignorance et le mensonge sont sans limites comme sans pudeur. On dit souvent que l’histoire de Jeanne est bien obscure et pleine de légendes. Or, il n’y a pas de personnage historique, même de nos temps, sur lequel on possède une aussi prodigieuse quantité de documents, d’écrits et de témoignages, et en même temps des écrits aussi absolument authentiques, puisque les plus considérables sont des pièces judiciaires rédigées sous la surveillance jalouse et le haineux contrôle de juges vendus à ses ennemis. On est si complètement renseigné sur la vie publique de Jeanne qu’on a pu dresser jour par jour, de janvier 1429 au 30 mai 1431, un mémorial exposant où elle se trouvait et ce qu’elle a fait. Quel est le personnage, mort ou vivant, sur lequel on soit renseigné de la sorte ? Pourquoi donc prétendre que cette histoire est obscure ? On trouve ce mémorial dans le volume IV du P. Ayroles, et dans d’autres ouvrages. Sans doute il y a quelques divergences, mais ne portant que sur des dates indifférentes ou des points très secondaires. L’histoire elle-même, le portrait de Jeanne sont burinés par ses 27contemporains de façon qu’un homme sensé et de bonne foi n’y peut voir l’ombre d’un doute et s’émerveille d’une pareille lumière.

Notre auteur note et discute chaque divergence, chaque point contesté, de façon à faire juger où est la vérité. Sa discussion est toujours complète, claire et concluante. On pourra remarquer avec quelle agréable vivacité il présente ses arguments et l’on rit volontiers de la piteuse posture à laquelle il réduit certains écrivains dont il démasque la fantaisie ou la mauvaise foi.

III

J’ai dit déjà, lors de la publication des volumes précédents, ce que je pense du monument historique élevé par le P. Ayroles à notre Libératrice. C’est un des plus importants ouvrages de notre temps, un de ceux qui ont le plus d’intérêt pour la nation et comportent pour elle les résultats les plus décisifs. Les documents qu’il produit ou rétablit en pleine lumière nous donnent le mot, la clé de notre histoire nationale, la raison d’être de la France, les conditions de son existence, la cause de ses gloires, de ses épreuves et de ses désastres, le moyen primordial de retrouver sa grandeur et sa prospérité. Jeanne, paysanne ignorante qui n’avait jamais eu idée d’aucune question politique, religieuse ou sociale, a reçu ces révélations et nous les a fidèlement transmises, comme elle en avait mission formelle. Qu’on le veuille, qu’on ne le veuille pas, il faut pourtant s’incliner devant un fait aussi clair. En le niant, on ne prouve ni science ni esprit critique, ni intelligence, mais simplement une sotte vanité ou la mauvaise foi. La valeur du livre du P. Ayroles est de nous exposer par les textes authentiques et une discussion scientifique complète ces vérités nationales. Une simple histoire de Jeanne d’Arc, si parfaite fût-elle, n’aurait pas, à ce point de vue, la même autorité, du moins pour les esprits difficiles et qui, ainsi que Thomas, veulent voir et toucher avant de croire. Avec le livre actuel, on voit, on touche. Tant pis pour 28qui ne veut ni voir ni comprendre. Et l’on prétendrait que cet ouvrage est sans portée ! Lequel donc, nous donne, aussi bien que lui, le secret de nos destinées ?

Le pape Léon XIII a proclamé l’importance de l’œuvre dans le bref qu’il a adressé à l’auteur le 25 juillet 1894 ; de pareils témoignages venant du Saint-Père sont bien rares.

Le volume actuel et le volume II sont, à mon sens, les plus attachants de l’ouvrage. Les volumes I et III sont tout aussi nécessaires, mais ceux qui dépeignent la vierge privilégiée chargée d’accomplir tant de miracles, qui montrent sa personne, cette âme idéale de Française et de chrétienne, ont forcément un charme plus puissant que des dissertations théologiques et le récit d’expéditions, si extraordinaires qu’elles soient.

La jeune paysanne lorraine devenant du jour au lendemain un capitaine plus habile que les plus grands hommes de guerre, sans cesser d’être une vierge douce et pleine de charmes ; voilà, certes, ce qui explique l’admiration et la stupéfaction de l’Europe dès les premiers jours de sa vie publique. L’admiration de nos temps ne le cède pas à celle du XVe siècle. L’auteur a réuni spécialement dans ce volume tous les documents pouvant nous faire connaître la guerrière. On trouve d’abord ses déclarations à Rouen et ailleurs ; on entend ensuite les témoins de sa vie et c’est merveille de pouvoir la juger d’après les témoignages directs de tant de personnes qui ont vécu près d’elle, qui l’ont vénérée comme une sainte et aimée comme la plus attrayante des vierges. On entend cinquante-cinq personnes, des plus recommandables, dont plusieurs illustres, dire ce qu’elles ont vu, ce qu’elles pensent de la Pucelle, et ce surtout pour sa vie publique. Nous avons déjà, au deuxième volume, entendu d’autres témoins, encore plus nombreux, nous dire ce qu’avait été Jeanne à Domrémy. Tous ces témoins la proclament une sainte et une envoyée de Dieu, disposant d’une force supérieure à celle de l’homme. Il n’est aucun personnage, ancien ou moderne, dont l’histoire ait gardé un portrait aussi complet, aussi admirable, tracé par des témoins de sa vie.

29Les relations émanant d’écrivains étrangers, italiens, allemands, espagnols, écossais, etc., les poèmes, les mystères, les romans, les écrits divers et si nombreux de l’époque ont, à mon sens, moins d’intérêt que les témoignages dont je viens de parler. Mais leur valeur incontestable est de montrer l’impression profonde et universelle en Europe, causée par l’apparition et les actes de Jeanne. Il est évident, à lire ces documents, que depuis dix-neuf siècles, nul événement n’a stupéfait à ce degré le monde chrétien.

Il y a un grand charme à lire les témoignages des contemporains. Comment ne pas le ressentir vivement à la déclaration si longue, si détaillée de F. Paquerel, ce religieux qui n’a pas quitté Jeanne de Tours à Compiègne ? Il la connaissait bien, lui qui l’a confessée si souvent, presque chaque jour ! Comme on voit la place imprimée dans son souvenir par cette céleste fille ! Tout ce qu’il rapporte a une importance essentielle pour quiconque veut connaître la Pucelle. Il précise, d’après ce qu’elle lui a dit elle-même, des points fondamentaux. Il la déclare formellement envoyée de Dieu et la juge sans hésitation une sainte.

Il y a d’ailleurs accord complet entre tous les témoins oculaires, et il y en a cent trente, soit pour la vie à Domrémy, soit pour la vie publique. Les déclarations de Jean d’Aulon, du duc d’Alençon, de Dunois, de Gaucourt, de Théobald d’Armagnac, du page Louis de Coutes, du dominicain Seguin, des si nombreux bourgeois et des femmes d’Orléans, de la dame de Bouligny, sont toutes des plus précieuses et composent un ensemble merveilleux. On ne pourrait dépeindre autrement et avec plus d’admiration une sainte et une ravissante vierge. C’est là, on ne peut trop le répéter, qu’il faut prendre le vrai portrait, la physionomie certaine de Jeanne. Le bon sens le crie, et quand on entend cent trente témoins oculaires, d’origines et de pays si divers, se connaissant à peine ou point les uns les autres, rendre le même témoignage sur une femme que tous ont connue, suivie pendant longtemps, vue à l’œuvre 30soit dans son village soit dans une vie si extraordinaire, on a peine à comprendre que des rêveurs, des écrivains fantaisistes ou sectaires viennent, après quatre cent cinquante ans, soutenir que ces cent trente témoins ont mal vu, que Jeanne était tout autre qu’ils le disent, et que ce sont eux seuls, Michelet, Henri Martin, Luce ou Vallet, qui ont connu ou deviné Jeanne. Quand ce qu’on appelle la science

émet de semblables rêves-creux et propose au public des absurdités, des contre-bon sens et des mensonges stupides, comme elle l’a fait pour Jeanne, uniquement en haine du surnaturel, elle mérite dix fois les volées de bois vert que lui a si bien appliquées le, P. Ayroles.

Lorsqu’on étudie cette histoire si belle, si simple, si parfaitement claire et certaine, on ne peut, du reste, que constater à chaque pas la faiblesse de l’homme, qui tout en voyant nettement la vérité, la nie avec impudence ou agit comme si la vérité était l’erreur. Charles VII, mieux que tout autre, ne doutait pas de la mission divine de Jeanne ; comment et pourquoi était-il si indocile, après avoir vu vingt fois, par d’éclatants miracles, qu’elle le conduisait divinement au salut et à la gloire ?

La jalousie, le désir secret de perdre une rivale, pouvait expliquer les résistances et les trahisons de ses détestables conseillers. Mais sa résistance, à lui, qui peut la comprendre et la justifier ? Il est aussi un des personnages le plus en vue, un acteur des plus célèbres du grand drame de notre libération, dont je ne puis m’expliquer le rôle. Ce pauvre duc d’Alençon, ce prince qu’on peut dire aimé de la Pucelle, qui a été son compagnon d’armes le plus fidèle et le plus empressé, qu’elle a sauvé à Jargeau par une intuition miraculeuse, qui avait été prisonnier des Anglais et s’était à moitié ruiné pour payer sa rançon, qui seul peut-être, avec Dunois, a tenté de sauver Jeanne après Compiègne, ne le voit-on pas, vingt-cinq ans après son martyre, trahir sa patrie qu’il avait si vaillamment défendue avec la Pucelle ! Et pourtant, il ne l’avait point oubliée. C’est le 3 mai 1456, 31devant l’Archevêque de Reims et l’Évêque de Paris qu’il rendait de Jeanne le magnifique témoignage que nous possédons, et avant la fin de ce même mois de mai, auquel s’attachaient pour lui tant et de si beaux souvenirs, il était arrêté par ordre de Charles VII, comme traître à la France, et traître pour les Anglais !… Il y a là un des faits les plus incompréhensibles du temps. Comment, le 3 mai, en dictant sa déclaration si digne de la Pucelle, le malheureux prince, déjà à moitié vendu aux ennemis de son pays, n’a-t-il pas retrouvé, dans ces souvenirs de gloire, son honneur d’un temps qu’il rappelait si bien ? On est confondu d’une semblable chute, que le plus sceptique n’aurait jamais osé prévoir. N’a-t-il pas compris son crime, quand il a vu, deux ans plus tard, au nombre des juges qui l’ont condamnée, les deux prélats qui avaient reçu, le 3 mai, son témoignage sur Jeanne, la loyale fille de France ?

IV

En traçant, d’après les documents du temps, le portrait de la Pucelle, l’auteur fait remarquer qu’elle a eu véritablement le don de prophétie, et qu’elle n’a cessé, depuis Vaucouleurs jusqu’à son martyre, d’annoncer des événements fort imprévus et improbables, qui se sont réalisés. Un chapitre du livre IV est consacré à faire ressortir ce don, l’un de ceux qui résultent du surnaturel dont elle était remplie. À chaque pas de sa carrière elle a prophétisé. Le public ne connaît pas assez ce caractère de Jeanne, aussi certain et non moins significatif que l’héroïcité de toutes les vertus.

V

Le travail du P. Ayroles apporte une lumière nouvelle sur beaucoup de points de la merveilleuse histoire. J’en dois citer spécialement quelques-uns. La plupart des auteurs ont été plus ou moins embarrassés pour 32exposer et expliquer le signe donné par Jeanne au roi à son arrivée à Chinon, et qui a décidé presque immédiatement Charles VII. Le premier chapitre de ce volume, consacré à ce point essentiel, le met en pleine lumière. L’inspiration céleste y éclate. L’entrevue de Chinon est un épisode qui ouvre merveilleusement la mission. Le P. Ayroles l’expose de façon à ne rien laisser désirer de plus. La sublime réalité de cette première rencontre du pauvre roi avec celle que Dieu lui envoyait dépasse les poèmes les plus ravissants.

Notre auteur est très complet aussi, et son travail est décisif en ce qui concerne la question de l’étendue de la mission confiée à Jeanne. Jusqu’à nos temps, il était officiellement décidé

que Jeanne n’avait de mission que pour Orléans et Reims, et qu’après le sacre elle était devenue comme une obstinée sans raison, une rebelle qui avait payé sa faute à Compiègne et à Rouen. On assure que Regnault de Chartres l’a écrit à sa bonne ville de Reims, et les écrivains l’ont cru sur parole. Qu’il l’ait écrit, c’est fort possible, et on ne peut pas s’en étonner de la part de ce chancelier, politique et courtisan bien plus qu’évêque, et dont le rôle a été assez louche. Mais la lettre même semble être apocryphe. Aujourd’hui, quelques rares arriérés seulement, qui évidemment n’ont jamais lu les documents originaux, soutiennent encore qu’à Reims la mission avait pris fin. Ils invoquent surtout le préjugé des historiens leurs devanciers, si bien que leur argument se réduit à une erreur successivement copiée par des auteurs de seconde et de troisième main.

Le P. Ayroles démontre à plusieurs reprises que la mission de Jeanne était autrement étendue, que si elle eût été seulement aidée, au lieu d’être perpétuellement combattue, entravée et trahie, les Anglais auraient été entièrement chassés de toute France

, en un an, que Paris aurait été rendu à Charles VII dès le mois de septembre 1429, que le duc d’Orléans serait revenu de Londres, et qu’on aurait vu bien d’autres merveilles. Les entraves opposées à la Libératrice par le roi et quelques 33courtisans jaloux ont retardé de vingt ans la libération du territoire.

L’échec éprouvé à la porte de Paris était resté assez obscur pendant des siècles. Aujourd’hui, on sait tout, depuis qu’on connaît l’absurde traité avec le duc de Bourgogne, accepté on ne sait pourquoi par Charles VII. Ici l’obscurité s’est compliquée d’une vraie trahison. Si Charles VII est devenu plus tard avisé et habile, il était, en 1429, bien incapable et singulièrement facile à tromper. On a peine à comprendre l’empire qu’avaient sur son esprit d’indignes et avides ambitieux et les roueries si grossières du duc de Bourgogne, dont il savait cependant toute la perfidie. Le P. Ayroles refait de main de maître toute cette histoire, si mal établie jusqu’à présent. Les documents et les pièces qu’il étale ne laissent rien de douteux. C’est là tout un côté de notre épopée nationale qui était à peine soupçonné et livré à des hypothèses. Il est dès à présent d’une clarté complète.

Les livres de compte du roi, du duc d’Orléans et de plusieurs villes ont fourni à l’historien de Jeanne des documents précieux. Avec le P. Ayroles nous regrettons que bien des archives restent encore inexplorées. Il paraît certain que beaucoup de documents précieux sont inconnus. Il semble pourtant que les recherches de ce genre sont assez générales et que les savants, comme l’État, s’y livrent avec ardeur. Malgré les destructions du temps, des révolutions et des accidents de tout genre, il y a dans les dépôts publics et dans beaucoup de familles une quantité de papiers précieux pour l’histoire et qu’on devrait dépouiller sans plus attendre. On a vu les découvertes faites relativement à Jeanne depuis peu d’années. Espérons que nous arriverons à reprendre bientôt à la poussière des archives tout ce que nous ignorons encore de cette céleste histoire, le poème national le plus admirable qui jamais ait été une réalité, et auquel ne peuvent être comparés les poèmes légendaires que des chantres immortels ont imposés à l’admiration des hommes. Si Homère, Virgile ou Dante avaient eu cette 34histoire à raconter, ils auraient laissé à l’humanité un chef-d’œuvre autrement puissant que les poèmes qui les ont immortalisés.

Enfin le volume se complète par une bonne carte, très utile pour bien comprendre les voyages et les opérations de guerre de la Pucelle.

VII

Après avoir produit tous les documents propres à faire connaître la Libératrice, le P. Ayroles se demande ce qui ressort de ces nombreuses pièces qui remplissent les deux derniers volumes de son ouvrage. Cet examen est le sujet du livre VI, et on peut dire que c’est la conclusion visée par l’auteur, le point où il voulait arriver pour montrer l’ensemble de son sujet. Ce livre est intitulé : Le surnaturel dans la guerrière libératrice.

Sa première conclusion est la royauté non seulement céleste mais terrestre et sociale de Jésus-Christ. Le Christ est, non pas au figuré, mais très pratiquement, le roi des nations, tout particulièrement de la France, qu’il s’est choisie et où il veut être reconnu comme souverain et vrai roi. La Pucelle n’a cessé de proclamer ce principe ; elle l’a répété cent fois d’une façon formelle, et l’a fait reconnaître par Charles VII, en lui déclarant qu’il recouvrerait son royaume, mais en la qualité par lui accepté de lieutenant du Christ. Saint Louis et Charlemagne avaient reconnu cette loi, et leur grandeur a eu pour cause primordiale la constante soumission qu’ils lui ont montrée. Jeanne était chargée de la rappeler aux Valois, qui l’avaient trop méconnue. Il n’est pas douteux pour nous que si la Maison de France avait été, après Jeanne d’Arc, fidèle à cette loi de son avènement et de sa constitution, elle serait encore aujourd’hui à la tête de notre nation et présiderait toujours à nos destinées. Pour prouver cette volonté, le Christ a fait révéler par Jeanne à Charles VII qu’il était vraiment fils du roi Charles VI, et par conséquent vrai héritier suivant la loi Salique. Le malheureux Dauphin en doutait et se demandait 35secrètement s’il n’était pas un intrus rejeté par Dieu. Jeanne a démontré là, dès la première heure, qu’elle avait une révélation et une mission divines, car aucun prestige, aucun charlatanisme, si habile qu’on le suppose, ne pouvait lui révéler une pensée et une prière secrètes de Charles VII. Elle est si sûre de sa mission, cette paysanne ignorante, qu’à peine en présence du roi, qu’elle n’a jamais vu, elle lui parle avec autorité et comme si Dieu parlait par sa bouche : Je te dis de la part de messire que tu es vrai héritier de France et fils du roi.

Si cette parole plus qu’extraordinaire eut été une simple impudence, le roi aurait fait mettre à la porte l’aventurière assez osée pour se moquer ainsi de lui. Charles VII en ressentit un bonheur que toute sa cour put lire sur son visage.

Une autre conclusion est la manifestation du surnaturel par toute la vie et les actes de Jeanne. La Pucelle est une preuve nouvelle et un exposé de l’Évangile. Le miracle, que la raison dévoyée dit absurde, est jeté par centaines sous les pas de la Pucelle. On ne peut les compter. Et avec les miracles, le don de prophétie, et toutes les vertus de la chrétienne la plus pure et la plus sainte. Le P. Ayroles montre de plus comment la vie publique de Jeanne est calquée sur celle du Christ. Les analogies sont frappantes et la copie ne peut être niée. La Pucelle apporte réellement à la France une révélation nouvelle du christianisme pratique, révélation voulue par Dieu pour la nation qu’il s’est choisie. Dernière ressemblance de Jeanne avec son divin modèle et son maître : elle est devenue comme lui un signe de contradiction.

Le livre VI, tout entier, est une mine d’une incroyable richesse pour l’apologie et la prédication chrétiennes. Il montre quelles ressources l’histoire de la Pucelle présente pour l’exposition de la foi et de la religion tout entière. Nous ne pouvons que le signaler aux prêtres, à tout le clergé enseignant. Il nous semble que ce n’est pas pour rester stérile qu’une semblable histoire s’est déroulée au milieu de nous. Nos prêtres, nos religieux 36sont intelligents et zélés ; qu’ils explorent ce champ, ils y trouveront des perles admirables pour l’Église.

VIII

Une objection ou plutôt une question a été faite au P. Ayroles, quelquefois même par des hommes qui louent le splendide monument qu’il élève à la Pucelle :

Pourquoi tant de travail, ont-ils dit, après Quicherat et les cinq volumes du savant paléographe ? N’est-ce pas une répétition inutile ? Quicherat n’a-t-il pas publié déjà tous les documents relatifs à la Pucelle ? etc.

La question prouve simplement qu’on n’a pas lu, ni même parcouru Quicherat, non plus que le P. Ayroles. Oui, Quicherat a ce mérite incontesté d’avoir, le premier, publié un grand nombre de documents originaux sur Jeanne, et son œuvre, qu’on ne peut trop louer à ce point de vue, a révélé aux Français le trésor inestimable qu’ils connaissaient si peu et si mal. Mais d’abord le célèbre archéologue a négligé une quantité considérable de documents très précieux, et il n’a publié que partiellement les autres. Il faut dire ensuite que l’ordre qu’il a suivi est très peu commode pour les recherches : l’ouvrage est un fouillis dont la lecture est impossible et où l’on ne trouve que malaisément ce qu’on cherche. De plus, il a, outre ces lacunes des fautes nombreuses et changeant parfois le sens du texte, parce qu’il n’a pas toujours copié les meilleurs manuscrits et que sa copie a été souvent mal faite. Voici qui est plus grave : on peut dire que Quicherat, très peu favorable au surnaturel et au catholicisme, a été surpris désagréablement par les découvertes qu’il avait faites sur la Pucelle, et la preuve en est qu’il a voulu, par des réflexions personnelles, en combattre et en détruire l’effet. Après avoir publié, bien ou mal, des documents démontrant que Jeanne était une admirable manifestation du surnaturel catholique, il a comme annulé ou nié tout ce qu’il avait révélé par une œuvre de son cru, dont le sens très net est ceci : ce que 37les documents rapportent est inexplicable ou controuvé, la vérité est que Jeanne est un personnage énigmatique et que je ne comprends pas.

Bien que Quicherat soit encore le moins fantaisiste des historiens libres-penseurs, les diverses causes résumées ci-dessus rendent son œuvre assez équivoque, et ce qui en ressort est de nature à laisser dans l’esprit du lecteur une incertitude fâcheuse, alors que les documents sont au contraire des plus clairs, des plus concluants pour montrer en Jeanne une sainte inspirée par Dieu et ayant reçu de lui une mission formelle.

Pour en finir avec Quicherat, il faut rappeler que son œuvre, bien que datant de moins de cinquante ans, a considérablement et vite vieilli par suite des découvertes faites depuis sa publication.

Toutes ces causes appelaient une œuvre nouvelle, bien plus complète, plus exacte, contenant ce que Quicherat ne connaissait pas, et enfin, qui, tout en rendant au paléographe la justice qui lui est due, montrât l’absurdité des prétendus philosophes dans les explications physiques qu’ils ont voulu donner de la Pucelle.

L’œuvre du P. Ayroles ne fait donc nullement double emploi avec celle de Quicherat. Elle contient presque le double de matières, classées dans un ordre logique qui présente comme une histoire suivie de Jeanne et rend les recherches extrêmement faciles. Elle sera à jour de toutes les découvertes (et il y en a de très importantes), jusqu’à la publication du cinquième volume. Enfin la réfutation des systèmes de la libre-pensée est parfaite, satisfait complètement l’esprit, et ce n’était pas le moins utile du travail qui s’imposait relativement à notre trésor national. La Vraie Jeanne d’Arc était donc un monument nécessaire. On l’appréciera de plus en plus, à mesure qu’il sera mieux connu.

IX

Venons à une autre objection. Il y faut répondre, quelque spécieuse qu’elle soit.

38Mysticisme, a-t-on dit !

C’est un mot, et un mot qu’on lance sans même en comprendre le vide. Ou bien ce mot est la négation de tout surnaturel, ou il n’a aucun sens.

Sans aucun doute, il y a mysticisme si l’on entend par là que l’histoire de Jeanne n’est pas simplement humaine, et que Dieu y a une part prépondérante. Mais ce n’est pas là la pensée de ces critiques, et ils seraient sans doute fort perplexes pour l’exposer avec franchise. Ils ne veulent pas, au fond, admettre le surnaturel et l’intervention divine dans le fait de Jeanne, et en même temps ils n’osent pas le nier formellement. Ils parlent de science

, de saine critique historique

et prétendent écarter toute formule expresse de miracle. Ils admettent l’inspiration

mot vague qui prête à toutes les équivoques. Ils rejettent en se cachant toute intervention surnaturelle, et cela d’un mot vague, équivoque, qui dit trop ou ne dit rien : mysticisme

!

Au fond, c’est toujours la division de ceux qui ont la foi et de ceux qui ne l’ont pas ou n’osent pas l’avouer. Mysticisme

répond à cet autre mot, fort en crédit dans le gouvernement actuel : neutralité

.

Eh bien, je crois depuis bien longtemps ce que je vais dire relativement à Jeanne.

Pour tout homme qui rejette le christianisme comme une erreur ou une fantaisie religieuse, je dis que Jeanne d’Arc est incompréhensible et inexplicable. Et de fait, les écrivains non chrétiens qui ont parlé d’elle et ont prétendu l’expliquer, sont réduits à nier les faits, les paroles, les actes les plus certains de la Pucelle, à rejeter comme légende tout ce qui porte la trace du miracle et à n’admettre que les actes naturellement explicables. On n’a pas idée dans le public de l’impudente fantaisie avec laquelle certains prétendus grands hommes de plume retranchent ou ajoutent dans l’histoire si Bien établie de la Pucelle. Il leur faut cela pour étayer leurs systèmes qui ne tiennent pas debout. C’est de la sorte qu’ils ont imaginé, avec des variantes des plus comiques, des prétendues Jeanne d’Arc, héroïnes, grands capitaines, 39tout ce que l’on voudra, mais, avant tout, soigneusement expurgées de l’idée religieuse. Il en est un qui a fait de la sainte libératrice, une sorte de prêtresse des Druides ; d’autres en font une hallucinée de génie. Il est bon de remarquer que cette école antichrétienne a fait de même pour le Christ. Renan, le chef de la bande, a montré dans Jésus-Christ un homme supérieur à tous les autres, un homme comme il n’y en a jamais eu et comme on n’en verra plus, un être incomparable, tout ce qu’on peut rêver de plus beau et de plus parfait, tout enfin… sauf qu’il est simplement fils d’un homme et non fils de Dieu.

Jeanne devait être traitée comme son maître. Elle l’est, aujourd’hui surtout, et ce n’est pas là la moindre preuve de sa mission divine et des miracles dont elle a semé son court passage.

Par contre, si Jeanne est inexplicable pour un homme non chrétien, elle est parfaitement comprise par un chrétien complet, c’est-à-dire un catholique. Tout catholique sincèrement croyant se trouve entièrement à l’aise dans cette apparition merveilleuse qui lui rappelle et lui prouve tout l’enseignement de sa religion, car l’histoire de la Pucelle est l’exposé et la manifestation intégrale du dogme catholique. Tout y est, Dieu le Père, son Fils le Christ Sauveur, qui est, il faut le reconnaître, au fond de tous les actes de Jeanne ; le Saint-Esprit, la Sainte Vierge, les Saints, le Paradis, l’Église triomphante, l’Église militante, le Pape, les Évêques, les prêtres, les sacrements, le baptême, la confession, la communion, la messe, la prière, la pénitence, le jeûne, la charité, l’immortalité de l’âme et la résurrection, la vie dévote, toutes les vertus chrétiennes, en un mot tout le christianisme. Voilà le monde, l’horizon où se meut la vierge de Domrémy, l’air qu’elle respire, la force qui la fit agir. Jeanne était un idéal de catholique autant qu’un idéal de Française, et en elle ces deux qualités sont inséparables. Comment un incrédule pourrait-il parler de tout cela ? Un catholique au contraire comprend tout, explique tout sans peine, sans 40embarras, comme l’expliquerait Jeanne elle-même. Et de plus son esprit est pleinement satisfait, puisque dans une série de faits historiques absolument certains il trouve l’éclatante manifestation et la preuve irréfutable de toute sa religion, de tout l’enseignement de l’Église depuis Jésus-Christ jusqu’à nos jours.

Une conséquence évidente, nécessaire, est que l’histoire vraie et complète de Jeanne n’a jamais pu et ne pourra jamais être écrite par un non catholique ou un catholique qui ne l’est que de nom, parce que ou il niera les miracles innombrables de cette histoire, ou bien il devra raconter des faits auxquels il ne croit pas. Forcément alors il les voudra dénaturer, tourner, violenter, de manière à pouvoir inaugurer une explication conforme à sa fantaisie. C’est ce qu’on peut vérifier dans beaucoup d’histoires que réfute le P. Ayroles, et qui sont simplement des romans dit historiques, à la façon d’Alexandre Dumas.

Pour écrire l’histoire de Jeanne, il faut de toute nécessité être catholique. Un prêtre y est parfaitement à son aise, et c’est pourquoi, surtout à la fin de ce siècle, on a vu plusieurs histoires et des études historiques excellentes, ayant Jeanne pour sujet et des prêtres pour auteurs. Mais il ne faut pas exagérer ce fait certain ; il n’est pas nécessaire d’être prêtre pour comprendre et dire la vérité sur Jeanne ; il suffit d’être catholique et croyant. Quant à ces deux qualités, elles sont indispensables.

[Numéro d’août 1898 :]

110X

L’objection de mysticisme faite au P. Ayroles, n’a pu tenir longtemps. Mais alors on l’a un peu retournée et l’on a objecté que le savant Jésuite attendait la canonisation de Jeanne parce que Jeanne sur les autels c’était, ipso facto, la résurrection de la France. C’est là du mysticisme et ce serait bien plus encore, car le P. Ayroles, suivant ces objections, promettrait simplement un miracle universel pour le jour où l’Église déclarera Jeanne une sainte. Il garantirait que dès ce jour, la France redeviendra la reine des nations, l’arbitre du monde. Le P. Ayroles, voudrait bien, à coup sûr, pouvoir avec quelque autorité faire une semblable promesse à notre pauvre pays, et il regrette très certainement que l’objection qu’on lui fait soit aussi creuse et imméritée. Jamais et dans aucun de ses livres l’historien de Jeanne n’a soutenu ni exposé une doctrine de ce genre. Ce serait plus que téméraire et confinerait à l’illuminé et à l’absurde. Le P. Ayroles a dit tout autre chose : il a déclaré que la résurrection de la France ne pouvait venir que du retour à la foi pratique et aux vertus démontrées et inspirées par Jeanne. La France ne peut espérer un miracle qui la change et la relève du jour au lendemain, surtout sans sa coopération très formelle. Jeanne, avec sa mission divine, n’a pu faire elle-même tout ce dont elle était chargée parce que la France ne lui a pas donné un concours suffisant et qu’elle a éprouvé à chaque pas des résistances qui l’ont paralysée. Le P. Ayroles montre fort bien, en toute occasion, comment ce manque de concours et cette résistance ont entravé, retardé 111et diminué l’œuvre voulue par Jeanne et pour laquelle elle avait mission. Et l’on voudrait que ce Religieux attende et annonce aujourd’hui pour notre pays une résurrection spontanée, dès que l’Église aura proclamé la sainteté de notre protectrice, et sans même que nous fassions rien pour la mériter ! C’est lui attribuer une pensée contraire à tout enseignement religieux, à l’expérience et au simple bon sens. Tout ce qu’il a écrit va à l’encontre d’une semblable conception, et il suffit, pour s’en convaincre, de lire le quatrième livre de Jeanne sur les autels et la régénération de la France qui est consacré aux réformes nécessaires que le culte de Jeanne doit inspirer à notre nation. Le P. Ayroles y développe le programme de Jeanne

; il y montre comment la Pucelle voyait la France et voulait la faire. Ce programme, dit l’auteur, renferme toutes les réformes nécessaires au relèvement de la patrie dans l’ordre social, moral et politique

(page 248). Il y a loin, comme on peut le voir, de cette nécessité de réformes

à un relèvement spontané, à une sorte de prestidigitation, comme celle que lui prêtent des esprits plus subtils que sensés. Et plus loin (page 296) en parlant de cette réforme : C’est, dit-il, la recette préparatoire exigée par la Libératrice pour relever la France.

Il est inutile, n’est-ce pas, de réfuter plus longuement l’objection faite à l’auteur du monument de Jeanne d’Arc ?

Aux subtils obstinés qui voient du mysticisme partout où l’on montre le surnaturel, nous conseillons de lire et de méditer sincèrement le dernier chapitre du livre VI : La Pucelle devant la théologie catholique. L’auteur montre sans nul doute le surnaturel qui éclate à chaque pas de Jeanne ; mais il est parfaitement pratique et sait que nous n’avons nulle promesse de revoir des miracles comme en 1429. Il promet simplement à la France qu’elle retrouvera toute sa grandeur si elle suit les inspirations de sa sainte Libératrice. Il est absolument dans le vrai et il nous montre notre seule voie de salut.

112XI

Je ne veux rien dire des objections sans nul fondement et qui sont plutôt des critiques de parti pris. Celles-là sont souvent favorables aux ouvrages qu’elles dénigrent. Ainsi, une revue allemande assez en crédit à Paris, prétend que l’ouvrage du P. Ayroles ne sera pas lu par le monde érudit parce qu’il ne donne pas les textes purs des documents. Après cette solennelle condamnation, l’érudite revue ne fait pas la moindre mention des paroles de Jeanne, toujours citées dans le texte original, pas plus que des chroniques inédites ou rares données en double texte ; elle garde le même silence sur beaucoup de dépositions. Je ne connais pas le degré d’érudition du critique, mais je me demande s’il a seulement lu un des volumes de l’ouvrage. Il me paraît quelque peu cousin du vieux Jules Janin qui, avec tout son esprit, se moquait parfois agréablement du public. Un jour il rendait, magistralement et sans appel, au rez-de-chaussée des Débats, compte d’une pièce nouvelle, et il finissait ainsi : Tout Paris passera à cet heureux théâtre, et je ne désespère pas d’aller moi-même, un soir, voir enfin cette merveille dont on parle tant.

Ne désespérons pas que la revue allemande jette un beau jour, enfin, les yeux sur les pages du P. Ayroles. Elle y fera peut-être quelques découvertes.

XII

Puisque je parle de critiques allemandes, je veux noter ici un fait qui, au moins par sa tendance, présente un caractère autrement grave.

Il paraît qu’un Dominicain allemand [le père Heinrich Denifle] employé aux archives du Vatican, publie, aux frais du gouvernement français, un ouvrage considérable, un cartulaire de l’Université de Paris [Chartularium Universitatis parisiensis], dont six volumes in-folio, auraient déjà paru, en précédant huit ou dix autres. Pour rendre moins odieux le rôle de l’Université à l’égard de Jeanne d’Arc, il rabaisse notre Libératrice avec une perfide 113habileté. Discutant avec acharnement des points sans portée où le Père Ayroles a adopté telle ou telle opinion d’anciens historiens de l’Université, il s’efforce de le trouver en erreur, de réhabiliter le corps célèbre qui s’est fait le persécuteur et le meurtrier de Jeanne, et de démontrer qu’il a toujours été bien loin du schisme. La tâche est difficile, mais elle ne saurait déplaire à un Allemand qui veut rabaisser la Grande Française.

L’Université de Paris a trahi la France, la cause nationale, et s’est fait l’agent le plus actif, le plus haineux de l’étranger, de l’Anglais qui nous écrasait. On comprend que l’apologie de ce corps traître à son pays, soit faite avec complaisance par un Allemand. On sait qu’il est dans le programme de nos voisins d’Outre-Rhin, de détruire cette idée que la France avait une mission spéciale pour la propagation du christianisme. Rabaisser Jeanne d’Arc, nier sa mission divine, insinuer tout au moins que la Pucelle n’était qu’une héroïne sans autre autorité que son génie, voilà le thème adopté. Le fait de Jeanne étant une preuve manifeste de notre mission, on comprend la marche de ceux qui l’attaquent.

Nous ne nous étonnerons pas de cette campagne, qui se révèle par tant d’actes et de façons si diverses, de nos jours. Les souteneurs du traître Dreyfus obéissent aux mêmes inspirations, au même commandement des ennemis de la France. Tout cela se tient ; aveugle qui ne le voit pas. Regrettons qu’un des fils de saint Dominique, traîne sa robe dans ce camp. Du temps de Jeanne ils étaient ailleurs. Le dominicain de notre fin de siècle trouvera devant ses élucubrations allemandes le grand Bréhal et les autres religieux du temps de Jeanne.

Nous ne nous étonnons pas davantage que cette triste campagne sous apparence scientifique, se fasse aux frais du gouvernement de la République. Outre qu’ils n’y voient pas de bien loin, nos gouvernants cherchent en tout à rabaisser la France chrétienne. La collaboration d’un Allemand avec eux pour cette œuvre là ne pouvait que leur plaire. Au moins devraient-ils ne pas nous la faire payer.

114Nous en avons dit assez. Nous avons voulu seulement mettre en garde les lecteurs français contre un ouvrage d’apparence si française, et dont les tendances ont déjà ému des Évêques. Nous supposons bien que quelque plume autorisée répondra aux in-folio du dominicain allemand pour rétablir la vérité sur les nombreuses et capitales questions qu’il voudrait trancher contre la France.

XIII.

Le P. Ayroles n’aime pas les infiniment petits

de l’histoire, alors surtout qu’il s’agit d’une messagère céleste. Qu’elle ait été brune ou blonde, grande ou petite, que ses cheveux fussent noirs ou roux, qu’elle ait porté tel jour une robe rouge ou verte, il y voit peu d’intérêt, et il s’attache avec raison à l’âme de notre Libératrice, à ce qu’elle a fait et dit. Il ne néglige pas cependant de recueillir dans un chapitre spécial tout ce que les contemporains ont écrit pour la dépeindre. Il constate, d’après ce, qu’elle était certainement belle et forte, qu’elle avait la voix douce et pénétrante, qu’elle parlait peu, toujours avec justesse et à propos, que la conversation avec elle était pleine de charme et laissait toujours une impression profonde. Un trait spécial à la Pucelle, que notent tous les hommes qui l’ont connue, est que, si belle et pleine d’attraits qu’elle fût, sa vue calmait les passions au lieu de les attiser, et qu’auprès d’elle les hommes les plus dissolus n’ont jamais osé se départir du plus grand respect, sentant toute passion mauvaise comme éteinte par sa présence. Nous ne parlons pas, on le comprend, des ignobles geôliers anglais, lords ou porte-clefs, qui, moins par passion que par calcul politique, ont poussé l’infamie jusqu’à tenter de salir cette vierge du Paradis et en ont fait une martyre.

XIV

Je voudrais que la France entière pût lire l’ouvrage du P. Ayroles, car en faisant le portrait et l’histoire de la Pucelle, il montre, par la logique même de son 115sujet, tout ce qui est le plus nécessaire à la France. La Pucelle est l’idéal de l’âme française, et jamais une patrie n’a été personnifiée, incarnée, comme la notre l’est dans cette admirable fille. Je parle, on le comprend, de la France telle qu’elle a été souvent, telle que Dieu la veut et que Jeanne la voulait aussi. Je ne parle pas de la France qu’ont faite la révolte religieuse du XVIe siècle, les folies royales du XVIIe, les négations et la corruption du XVIIIe, la révolution, enfin les barbares et les Juifs de l’époque actuelle. Entre ces deux Frances, il y a un précipice, et l’on reconnaît cependant, dans la seconde, les traits de la première, mais comme dans une pauvre femme usée par le désordre et une longue maladie on peut retrouver la fraîche jeune fille qu’on avait vue à son printemps, quand son œil bleu reflétait le ciel et son âme l’éternelle beauté qui ne se flétrira jamais.

Je voudrais que l’ouvrage, trop considérable pour devenir populaire, fût du moins la source d’autres livres plus courts, plus à la portée de tous, et qui feraient connaître à la France égarée ce qu’elle a été, ce qu’elle peut être encore, le jour où elle le voudra. Qu’on lui montre son âme, cette délicieuse Jeanne, pure comme un lys, belle de toutes les beautés qu’un poète peut rêver, façonnée par les saints et les saintes du Paradis, et que nous avons reçue, nous Français, des mains de Dieu, seuls bénéficiaires dans le monde entier et dans tous les siècles, de cette inestimable faveur. Nul n’a montré, aussi bien que le P. Ayroles, ce que peut valoir pour un peuple un présent de ce prix, ce que Jeanne peut faire pour nous, pourquoi elle nous a été donnée, et combien la France serait insensée et coupable de ne pas écouter ses enseignements.

XV

Je sais bien, et nous voyons tous qu’un mouvement extraordinaire, imprévu et irrésistible, s’est dessiné depuis vingt ans et nous jette aux pieds de la Libératrice. Je sais que la plupart des Français se sont épris 116d’admiration et d’amour pour elle et que les plus antireligieux ne sont pas les moins fervents. C’est un grand bonheur déjà, et je vois une faveur nouvelle dans cette inspiration si générale, qui est un appel d’en haut. Jeanne y a travaillé. Souvenez-vous de moi qui ai reçu mission de vous sauver, nous dit-elle, et écoutez-moi !

Toute la France a entendu sa voix. Elle se souvient et elle l’aime. C’est un fait certain.

Mais il ne faut pas que la France se contente de l’aimer comme un cher souvenir ou de l’admirer comme une belle statue. Jeanne n’est point une statue, elle est infiniment plus que le plus cher souvenir. Elle vit, elle nous aime et veut nous sauver encore, seulement pas plus au ciel que sur la terre elle ne peut nous sauver sans nous, et surtout malgré nous. Nous devons, de toute nécessité, coopérer à son œuvre.

Comment ? par les réformes dont nous avons tant besoin.

Or, cherchez tant que vous voudrez, vous arriverez forcément à cette conclusion que la première réforme, la base de toutes les autres est la réforme religieuse et morale. Il faut que la France rejette enfin, après plus d’un siècle d’expériences concluantes, le virus de l’athéisme, de la libre-pensée, de la neutralité, de l’anti-religion. Ce poison la tue. Il faut que franchement elle redevienne chrétienne, la nation, l’État, comme les habitants qui les composent. Jeanne a rappelé et proclamé avant tout que Jésus-Christ est le roi des nations, de la France en particulier, et que l’ordre politique et social doit être réglé par la loi qu’il a apportée au monde.

La situation est très simple et très concluante.

La France est aujourd’hui composée de 35 millions de catholiques, 600.000 protestants et 60.000 juifs. C’est pitié d’entendre les prétextes allégués pour respecter le culte de ces 660.000 dissidents en leur sacrifiant celui des 35 millions de catholiques. Il y a quelque probabilité que les républicains ne composent pas à eux seuls tout le peuple français, et qu’il y a au moins une minorité 117monarchiste. Est-ce que la majorité républicaine, à supposer qu’elle soit certaine, a jamais eu souci de garder la neutralité politique par respect pour la liberté des dissidents ? Pourquoi, avec cent fois plus de raison, n’en est-il pas de même pour la religion ? La qualité de catholique, pour l’État, n’implique pas, pour les dissidents, la moindre gêne ni l’ombre de défaveur. Pourquoi, en outre, à l’aide du mot menteur de neutralité

, les catholiques sont-ils persécutés, et suffit-il d’être juif ou protestant pour jouir de toutes les faveurs du gouvernement ? Cette question si simple est tellement défigurée qu’on n’a plus, dans le public, même l’idée de ce qu’elle est.

Tant que la France, qui est née catholique, qui a grandi et prospéré catholique, qui a été faite par des Évêques et sauvée par une envoyée de Dieu, voudra rester la nation impie et athée, et la seule en Europe qu’on flétrisse de ces noms, elle végétera dans les bas fonds de la politique révolutionnaire, descendant toujours, comme depuis un siècle, jusqu’à l’heure où, Dieu lassé, elle disparaîtra après tant d’autres, ce qui d’ailleurs, on le sait de reste, est dans les plans de certains peuples qu’on connaît.

La grande cause du mal, quant à ce, est bien moins le fait de la secte persécutrice des catholiques que la lâcheté de tous les catholiques, qui pourraient voir qu’ils sont seuls dans le monde à ne pas oser avouer et soutenir leur religion. Si les catholiques voulaient, qui pourrait les empêcher d’être maîtres chez eux ?

Il faut avec la réforme de l’État, la réforme sérieuse des personnes. Je n’ai pas la prétention de détruire les passions humaines, qui, jusqu’à la fin du monde, produiront des éclosions des sept péchés capitaux. Mais dans ces conditions inséparables de notre humanité, il est des erreurs, des crimes sociaux qu’on peut empêcher, des tendances qu’on peut favoriser ou prévenir, des directions qu’on peut imprimer. C’est non seulement le fait des prêtres et de l’éducation religieuse, mais aussi celui des gouvernements et des lois qui peuvent beaucoup pour 118ou contre la moralité publique. Il ne s’agit pas ici de contrainte légale, loin de là, mais de directions et de mesures propres à assurer la vraie liberté du bien. Croit-on, par exemple, que la législation sur la famille, le mariage, le divorce, les successions, la presse, etc., n’ait pas une grande puissance pour ou contre la moralité, la famille et d’autres bases sociales ?

Napoléon III, qui a été souvent aussi remarquable dans ses discours qu’il été déplorable et inepte dans sa politique, avait formulé un jour d’une façon simple et merveilleuse l’objectif d’un gouvernement honnête : Il est temps, dit-il, que les bons se rassurent et que les méchants tremblent

(Proclamation du 13 juin 1849). S’il a trop souvent agi à l’inverse, ce qui a amené sa piteuse chute, sa formule n’est pas moins vraie, et il faut la reprendre pour la mettre en pratique sans défaillance.

On peut différer, entre catholiques même, sur les réformes politiques ; il paraît impossible d’avoir deux avis sur la nécessité de la réforme morale.

Mais encore pour ces réformes faut-il que l’union se rétablisse entre tous les catholiques ; elle est aussi nécessaire qu’au temps de Jeanne, et nous en sommes peut-être plus loin qu’alors.

Le P. Ayroles a souvent cherché à comparer notre époque à celle de la Libératrice et il est certain qu’il y a des analogies entre les deux. Le parallèle est bon à étudier, d’ailleurs.

XVI

Notre auteur pense que la France du XIVe et du XVe siècle a été plus malheureuse, plus troublée que la France actuelle et que le désordre y était pire. Il faut distinguer et l’on peut apprécier les diverses causes des 119situations qu’on veut comparer. Il est certain que pendant la guerre de Cent ans, le désordre matériel a été plus grand, par suite des incursions et des violences permanentes des deux ou trois armées, qui étaient en majorité des bandes de vagabonds et de pillards. Toutes les provinces théâtre de la guerre étaient ruinées et presque inhabitables. Aujourd’hui le désordre matériel est rare et dure peu. Mais ce qui est pire qu’alors, c’est le désordre moral. Au XVe siècle, la foi religieuse était encore générale, et le Christ était reconnu comme le souverain maître, même par ceux qui, en pratique, étaient infidèles à sa loi. Aujourd’hui, on ne croit plus à rien, qu’à la force, et la force s’est incarnée dans la force publique mise au service des pires gouvernements et des pires lois. La religion, la moralité, l’honnêteté même ne sont plus rien s’il y a quelque loi allant à l’encontre, et il y en a beaucoup. La démoralisation a été l’œuvre d’abord des doctrines perverses prêchées plus ou moins secrètement, puis et surtout des gouvernements de mal. Rien n’est pire qu’un gouvernement de mal qui s’appuie sur les instincts de la bête humaine. Notre société en sera victime.

Au XVe siècle, il n’était aucun Français qui eût même la pensée de nier Dieu et le Christ. Les plus mauvais reconnaissaient en théorie au moins la loi chrétienne. Le gouvernement était absolument chrétien et, si malhabile, si infidèle qu’il pût être parfois, il avait toujours cette base fondamentale, la seule qui soit solide. Aujourd’hui, les gouvernements que nous subissons prétendent gouverner en dehors de toute religion, de toute loi morale primordiale, et, le plus souvent, contre la religion catholique. Cette exclusion de toute religion est même la seule loi supérieure qu’ils reconnaissent. Tout homme sensé et sincère voit immédiatement l’infériorité essentielle de notre époque, et je n’ai pas à l’expliquer ici. Sur cette base de négation, il n’y a aucune ressource pour les gouvernements combattus, car la légalité si changeante et la force publique n’ont qu’un temps assez court, après quoi il ne reste que l’anarchie ?

120Aussi à l’époque de Jeanne, comme plus tard sous Henri III et Henri IV, la France, bien assise sur la loi catholique, a pu assez vite se relever de ruines lamentables.

Voyez, d’ailleurs, en notre siècle, les nations qui ont gardé la religion, même mutilée ; voyez quelle vigueur et quels ressorts elles montrent. La Russie, la Prusse, l’Angleterre ont leurs gouvernements basés sur la religion, sur les principes essentiels qu’elles ont retenus du catholicisme. Elles n’ont pas chassé dix fois leurs souverains, comme l’a fait en un siècle la France révolutionnaire. Comparez leurs situations respectives ! Un vrai Français a le rouge au front et la mort dans le cœur à cette pensée. Mais il est des choses qu’il faut crier au lieu de les cacher ; il faudrait pouvoir arracher et jeter à l’égout notre gangrène politique au lieu de voiler la hideuse plaie et surtout de la donner comme une gloire.

Faut-il parler d’autres supériorités morales du XVe siècle ?

Jeanne a fait des efforts inouïs pour montrer aux Anglais, avant de les combattre, que leur invasion en France était contraire à tout droit, et pour les convaincre que le saint royaume ne leur appartiendrait jamais. Il est certain que l’invasion anglaise et le traité de Troyes étaient un vrai brigandage. Le duc Philippe de Bourgogne, en le favorisant, avait bien moins en vue de venger la mort de son père, Jean sans Peur, que de mettre la main sur les provinces françaises qui séparaient la Bourgogne de ses possessions des Pays-Bas. Philippe fut un roué impudent, un précurseur des Cavour, des Bismarck et de leurs maîtres, sans plus d’honnêteté et trouvant un roi aussi aisé à duper que l’a été Napoléon III. Qu’aurait dit Jeanne, en présence des brigandages d’Italie, de Prusse, de Turquie et des États-Unis, elle qui s’indignait si fort du brigandage anglais et de l’hypocrisie bourguignonne ? Notre temps, sous ce rapport, ne vaut pas le XVe siècle, quoi qu’en dise le P. Ayroles. Quel peuple, quel gouvernement 121aujourd’hui invoque l’idée du droit et de la justice pour faire une guerre ou pour se défendre ? Le droit du plus fort, le mensonge éhonté, la sauvagerie, ont remplacé tout cela. Quand au peuple victime de ces jeux de la force, il était réduit à se plier successivement suivant son intérêt, au triomphe du plus heureux. On voyait, du temps de Jeanne, les villes françaises rester fidèles au parti du plus fort jusqu’au jour où, la fortune de la guerre changeant, elles se soumettaient au nouveau maître. L’histoire a noté les transactions et les calculs des misérables provinces que trois princes se disputaient et occupaient tour à tour. Cela était forcé ; mais Jeanne a toujours fait appel au droit et à la justice, avant d’en venir à la force de la guerre. Notre temps, nos politiques verraient là une puérilité. C’est un étrange progrès !

L’idée de patrie était, alors, aussi générale et aussi profonde qu’aujourd’hui, sinon beaucoup plus. Il suffit, pour s’en convaincre, de lire les neuf lettres qui nous restent de Jeanne d’Arc, et de réfléchir que la France s’est battue pendant un siècle, malgré quarante ans de revers désastreux, pour ne pas devenir anglaise. Les efforts des rois et des princes ne suffisent point pour expliquer une résistance si longue, et l’amour de la patrie peut seul la faire comprendre, alors surtout qu’à divers moments le peuple aurait eu matériellement intérêt à se soumettre à un roi étranger qui, pour réussir, avait jugé nécessaire de s’affubler d’un voile, si menteur qu’il fut, de légitimité et de droit. La secte seule a osé prétendre que l’idée de patrie était inconnue sous l’ancienne France, et n’a pris naissance qu’à la Révolution. Nous ne pouvons plus compter ses mensonges.

On ne peut que hausser les épaules quand on lit, par exemple, que les Hoche, les Marceau et les républicains ont créé en France le patriotisme et le culte de Jeanne d’Arc. M. Joseph Fabre et d’autres libres-penseurs ont émis à peu près en ces termes cette pensée. Le P. Ayroles leur répond fort bien dans le 4e volume.

122XVII

On pourrait aisément pousser plus loin la comparaison de notre temps avec celui de Jeanne d’Arc. Ce que nous avons montré suffit amplement pour arriver à d’utiles et pratiques conclusions.

La première est qu’un gouvernement, en France, plus encore que partout ailleurs, est indigne de ce nom et condamné d’avance s’il prétend se passer de Dieu et gouverner sans lui et contre lui. Jeanne l’a dit cent fois le roi de France n’est que le lieutenant du Christ et ne peut être vraiment roi qu’à cette condition. Qu’il s’agisse d’un roi, d’un président, d’un empereur, de tout autre chef d’État, quelque nom que la fantaisie politique puisse inventer, la règle primordiale subsiste. C’est Dieu lui-même qui l’a dit à Jeanne et l’a chargée de le répéter. C’est à nous d’écouter et de comprendre. Les peuples, comme les individus, sont libres, jusqu’au suicide inclusivement. On objectera que si nos maîtres sont athées, la France reste chrétienne. Si la France est restée chrétienne, qu’elle change ses maîtres. Elle le peut, très légalement. Elle le doit, sous peine de mort. Ce n’est point là une phrase, une déclamation à effet. C’est la simple, triste et incontestable réalité. Il semble que le spectacle de l’Europe actuelle devrait suffire pour nous en convaincre. Il faut être bien aveugle ou rudement sectaire et antifrançais pour ne pas comprendre l’enseignement résultant pour nous de la comparaison avec la Russie et la Prusse.

Jeanne nous convie, comme en 1429, à l’union de tous les vrais Français, à l’action franche et vigoureuse contre tous les faux Français, c’est-à-dire les ennemis intérieurs de la France honnête et chrétienne. Elle ne nous convie pas plus à des alliances interlopes avec eux qu’elle ne conviait Charles VII à écouter les perfidies et les traîtrises du Bourguignon. La Vierge du patriotisme agirait autrement que certains habiles du jour contre les révolutionnaires, les sans-Dieu et les sans-patrie.

123XVIII

J’en ai dit assez, et je renvoie à l’ouvrage du P. Ayroles, qui peut nous faire aisément comprendre notre devoir actuel par le fidèle tableau du passé. La méditation de la vie et de la mission de Jeanne, d’après les sources authentiques et sûres, et non d’après des histoires frelatées ou sectaires, fussent-elles l’œuvre de religieux étrangers, est, à nos yeux, un enseignement indispensable à tout homme d’État et aussi à tout Français qui se préoccupe des intérêts de son pays.

Le magnifique monument élevé par le savant Jésuite à la patronne de la France va être bientôt achevé. Nous n’avons plus à attendre que le volume V et dernier, qui nous dira le martyre de la Vierge lorraine. Qui sait si, en même temps que ce volume, ne viendra pas de Rome la couronne céleste qui permettra à la France de se jeter publiquement aux genoux de sa Libératrice en lui criant d’un seul cœur et d’une voix unanime :

Sainte Jeanne de Domrémy, priez pour nous !

A. Desplagnes,

Ancien magistrat.

La Croix 2 juillet 1898

Article consacré à la sortie du 4e volume de la Vraie Jeanne d’Arc sous forme d’hommage au père Ayroles mais sans analyse du fond.

Lien : Retronews

Nous avons la joie d’annoncer aux lecteurs de la Croix, l’apparition toute récente du IVe volume de cette œuvre magistrale dont nous leur avons déjà parlé.

C’est bien le Monument — ære perennius — le Monument à nul autre pareil, qui s’élève dans sa grandeur majestueux et sera bientôt couronné.

[Exegi monumentum ære perennius (J’ai élevé un monument plus durable que le bronze), incipit d’une ode d’Horace.]

On a beaucoup écrit sur Jeanne d’Arc. On formerait une vaste bibliothèque rien qu’avec les ouvrages consacrés à sa mémoire. On a sur elle des volumes et des volumes de panégyriques. On l’a chantée en France, en Angleterre, en Italie, en Allemagne. Dans toutes les langues, on a célébré sa piété, sa douceur, son courage, ses vertus guerrières, ses triomphes, sa captivité, sa mort. Elle a inspiré les plus hautes et les plus nobles éloquences. Naguère encore, à Notre-Dame de Paris [fête de Jeanne d’Arc du 1er mai 1898], Mgr de Cabrières émerveillait un immense auditoire en lui racontant la mission divine de la Pucelle d’Orléans, en lui rappelant l’héroïsme de cette vie couronnée par le martyre, en invoquant pour elle la fama sanctitatis des premiers âges de l’Église, en ajoutant une page d’un incomparable éclat au plaidoyer universel qui demande à la Sainte Église d’élever là Vénérable aux sublimes honneurs des autels.

Tous les arts, la sculpture, la peinture, la poésie, la musique ont produit des chefs-d’œuvre à la gloire de la pauvre fille des champs, qui par la grâce et la force de Dieu, rendit au roi de France sa couronne et son royaume, et le conduisit triomphant à Reims pour le faire sacrer là même où Clovis fut baptisé, au berceau de cette monarchie chrétienne qui, pendant tant de siècles, fit de notre patrie la reine du monde !

Le R. P. Ayroles a voué sa vie à recueillir tout ce que les chroniqueurs, les historiens, les archives, les dépôts poudreux des greffes, les manuscrits les plus divers, en toutes les langues, pouvaient contenir au sujet de Jeanne d’Arc. Il a mis à ce travail immense toutes les facultés de critique historique, de savoir éminent, de sagacité merveilleuse dont son esprit est si largement doué.

Il est bien l’homme — unius libri — qui ayant appliqué toutes les forces de son intelligence à son noble sujet, a réussi à élever le Monument que la Libératrice, la Paysanne inspirée et la Vierge guerrière attendaient encore.

La Vierge Guerrière, c’est le titre de ce IVe volume de près de 600 pages qui nous montre la Vraie Jeanne d’Arc d’après ses aveux, les témoins oculaires, la chrétienté, les poètes du temps, les registres publics et la libre-pensée.

Ce beau livre est accompagné d’une carte (dressée par le R. P. Carrez), qui permettra de suivre tous les pas de la Guerrière dans ses campagnes de la Loire, aux abords de Paris, de la suivre de Domrémy à Chinon, à Poitiers, à Tours, à Blois, à Patay, à Reims, à Paris, à Compiègne et jusqu’à Rouen !…

Quelques-uns des titres des chapitres vont indiquer l’étendue de l’ouvrage : […]

C’est un amoncellement de pièces, en leur texte intégral, de documents, d’écrits les plus divers, jugés, analysés, passés au crible de la plus savante discussion.

Le savant historien a justifié une fois de plus la noble définition de Bossuet, disant de l’histoire qu’elle est le tribunal souverain où les rois de la terre, les grands et les petits, les chefs et les peuples viennent, tour à tour, sans cour et sans suite, rendre compte de leurs actes et entendre des jugements sans appel.

Le R. P. Ayroles a été nous l’avons déjà dit et il nous est très doux de le répéter encouragé et loué

par le Saint-Père Léon XIII lui-même, l’exhortant dans un Bref à poursuivre allègrement ce travail, à l’insigne honneur de sa patrie et en même temps de la religion catholique, dont les lumières et la direction, plus que tout autre cause, ont, de tout temps, fait conquérir à la France les fleurons de la vraie gloire.